国际新闻

秦始皇祖坟被盗案调查 盗墓者表现专业未留指纹

西安警方正在现场收集物证(资料照片)

在陕西临潼看守所的铁窗后面,记者见到了秦东陵一号大墓的盗墓贼。问起前不久盗挖秦始皇祖坟的经历,他们警惕而寡言。

入夜,记者探访刚刚被盗的秦东陵,残月在薄云里穿行,枯草在风中作响,光秃的杮树映出张牙舞爪的剪影。借着头灯光亮,一块被耙平的新土依然可辨。这里就是被挖出10层楼深、直通秦始皇先祖墓室的盗洞。

这是一个扑朔迷离的盗墓和反盗墓曲折故事……

发现:一截钢锯条

早在2010年10月8日,秦东陵文管所所长高海锋就开始警觉了。那天,他例行巡察时在一号大墓顶上发现了一截钢锯条。

秋天正是盗墓“旺季”,就任两年多来,秦海锋几次发现盗墓贼的蛛丝马迹,多在这个季节。

对秦东陵地下宝物的想象一直刺激着盗墓者的神经。秦东陵埋着秦始皇的父亲、母亲、祖父、曾祖父,其中“亚”字形帝王大墓就有3座。经考古钻探,一些陪葬坑出土的车马饰物已显现非凡气象,何况主墓?

“去年以来,我的狗被人整死了两三只。”住在大墓附近的文保员说。

那天,高海锋把钢锯条悄悄插进土里,没有声张。10月19日再次巡查,发现钢锯条不见了,并有新土出现。20日再来,发现了一部对讲机。高海锋心想,坏了,盗墓贼已经得手了。

接到报警,办案人员迅速赶到现场,在文物部门的协助下扒开墓顶的新土,眼前的情景令人震惊:一条近1米见方、30多米长的盗洞,几乎直上直下,精确地打到了主墓室外壁边缘。

盗墓者的专业和老练令人咋舌。在陕西临潼公安分局刑警大队的物证室里,记者看到了几样形制奇特的工具。

一把铲子,铲头从两侧卷起,呈半筒状。这就是传说中的盗墓利器“洛阳铲”。据说,盗墓老手一铲挖下去,仅凭碰撞的声音和手上的感觉,就能判断地下藏品的性质和布局。

盗墓者还熟练掌握了现代科技。警方证实,那条巨型盗洞并不像常人想像的,是一锹一铲挖出来的。盗墓者运用了一种“挤压爆破”技术,瞬间一次成形。

被查获的作案工具包括防毒面具、矿灯、电线、氧气瓶、通气软管、鼓风机、对讲机、制氧机、探杆、套筒等。这些东西整整装了几麻袋。

能摆弄这么多家伙肯定是个团伙。他们究竟盗走了什么东西?

面对堆积如山的证物,西安市公安局专案组的干警们一筹莫展。这伙盗墓者专业化的另一个表现是:连一个指纹都没留下。

盗墓:黑暗中的罪恶

事实上,从去年夏天起,这伙盗墓贼就开始踩点了。通过公安局的讯问笔录,记者理清了后来的情节——

10月17日夜,就在高海锋还对可疑迹象犹豫不决时,盗墓贼老徐发动了汽车。把同伙拉到地方,又掉头回去了。他是这次盗墓的老板,只出钱,不干活。

盗墓现场组织者是老肖。谁放风,谁操作设备,谁下墓,分工明确。午夜时分,洞打通了。小武从电线杆上引来电线,接到鼓风机上,用软管往墓里吹气。20多分钟后,大海戴上安全帽和防毒面具,腰间拴紧绳子,上头由人拽着,慢慢往下放。寂静。听得到他粗重的呼吸声。

也就五六分钟,他突然大叫:“不行!不行!快拉我上去!”绳子急忙回收。大海一出洞就趴在了地上,不住地喘气,半天说不出话来。

那是这伙盗墓者第一次对秦东陵下手,结局是草草收场。

他们分析,大海难受的原因可能是缺氧。于是去买了新的气泵和管子,第三天夜里又来下手。这一回,瘦小的老肖决定自己下墓。

洞底,是一片浓得化不开的黑暗。

沉寂了两千多年,这里的黑色似乎已经凝固在了空气中。矿灯只能照出脚前一小块面积。那点可怜的灯光刚溢出,就被浓重的黑暗吞没了。

勉强可以看到,面前是一个阔如厅堂的空间,地上横七竖八倒着木头,有些早已腐烂的草席,还有个大肚小口的黑色陶罐。很潮,触手之处都是泥,又冷又粘。

这时,老肖感觉身后有人在拉他。一回头,却空无一物。低头看看,原来是绳子不够长了。

虚惊一场!

解开绳子,他开始磕磕绊绊地往墓室深处走。说不害怕那是瞎话,传说古代帝王陵内常设有机关暗器。

突破:一只装CT片的塑料袋

案发后第九天,专案组的刑警们仍在苦苦思索。

“我们对案发地周边村民密集排查,对每件证物都反复检查,一直没有头绪。”西安市公安局刑侦局二处副处长冯炜说,“直到我们发现那个塑料袋。”

10月29日,一位老警察注意到一个团成球状的东西,是个白色塑料袋,沾满了泥巴。刑警们拿不准,它是从现场提取的还是谁无意中掉进来的。找出取证时拍的照片和录像,反复比对,最后发现,这袋子的确曾在现场。

把塑料袋摊平,看得出,这是医院用来装CT片子的一个口袋,上面用蓝色圆珠笔写着CT片号和一个刘姓患者的名字。

每个人都立刻意识到了这条线索的价值。

刑侦局二处五大队副大队长杨云荣立刻带队前往医院调查,发现刘某就诊登记写的是咸阳一个县。前往该县,全县叫这个名字的有几十个,无一符合医生提供的体貌特征。

排查范围扩大到全省。同名者有数百人,几经努力,缩小到了十几个。最后发现西安城区有个刘某,各方特征都相当吻合。

“事关重大,不能轻举妄动。我们不放过一个坏人,更不能冤枉一个好人。接触刘某之前,我们先对其周边关系做了详细摸底。”冯炜说。

刑警发现,刘某恰好有一个临潼的亲戚,而这个亲戚跟文物方面有过联系。刘某的作案嫌疑越来越大,真相似乎近在咫尺。

突然,线索断了。进一步排查认定,刘某在临潼的亲戚没有作案时间。

专案组迅速召回所有成员,但他们凭直觉,这条线索不能轻易放弃。肯定有某个环节疏漏了,甚至是刘某自己都没有注意的环节。

现实世界没有头绪,那虚拟世界呢?刑警们这样想到。

筛查范围扩大到刘某的网友,最后锁定在一个网名“多多发财”的人身上。刘某去过他家,有一次恰好用那个CT袋装东西丢在了那里。

11月5日凌晨,“多多发财”在睡梦中被抓获,很快就供认了盗墓罪行。原来,“多多发财”在准备盗墓时,顺手用这个CT袋装些小工具,带到了秦东陵……随即,小武等盗墓贼被抓。专案组又远赴江苏徐州,抓获了老徐等人。

刘某并非案犯,甚至不清楚自己的网友是干什么的;而原以为天衣无缝的盗墓团伙至今也没想明白,警方从哪里找到了突破口。

一伙高度专业的盗墓贼,竟栽在一只廉价的塑料袋里。西安市公安局刑侦局副局长曹楠华说:“这就叫多行不义必自毙。”

取证:弄清墓室文物情况

被盗文物哪里去了?刑警们搜遍了已知可疑窝点,都没有找到文物踪迹。

老肖的供述是:“墓里什么也没看到,我就拿上来一个木头油灯和几个竹片,也算对人家老板有个交代。”

在刑侦局高军探长眼里,老肖是最难缠的对手。他不仅有专业的盗墓经验,而且上过大学,曾因合同诈骗罪被判刑。

没人晓得一号大墓地下究竟是什么样子。上次考古勘测还是在上世纪80年代,仅弄清了墓室的基本形状。多数意见认为,这里葬的是秦始皇的曾祖父秦昭襄王。专案组决定下墓取证,弄清陵墓和文物被破坏的情况。

警察下墓没有盗墓贼那么简单。要防止对陵墓造成二次破坏,更要保护人身安全。他们先给墓穴换气,一根管子往上抽风,另一根管子往下输氧。11月10日,干警王鑫磊、陕西考古研究院技工小高进了盗洞。

“气味。”小高告诉记者,“刚往下滑了十几米,就有一股诡异的气味直冲鼻腔,无法形容,霉烂混合着恶臭,黏黏糊糊。回到地面一个多月,那种气味还死死贴在嗓子上……”

王鑫磊戴着全套防护装备在墓里呆了十几分钟,上来就吐了。

其实更危险的是,墓顶好几个地方已经塌陷,一旦塌方,就是灭顶之灾。

借助警用手电筒的强光,一条高约4米、面积数十平方米的宽大走廊展现在两人面前。已在考古队工作多年的小高对其规模之宏大表示惊叹:“顶棚和墓壁都用粗厚的条木砌成,码得很平整。”

年代久远,木墙已经倾斜了,裂出一道道杂乱的阴影。看样子,这只是主墓室周边的回廊,棺椁还没打开,更多的秘密隐藏在黑暗深处。

“从他们拍到的录像看,这座墓符合帝王陵‘黄肠题凑’的形制,棺椁外面围着一道或几道木墙。但这次盗墓贼还没有打通木墙,所以没有挖到金玉类文物。”高军分析,盗墓贼把大量作案工具埋在了现场附近,表明他们正准备进一步动作,就被专案组打碎了妄想。

较量:11件文物悉数追回

抓了盗墓者,却一无所获?刑警们没有轻易接受这样的结果。焦点又对准了老徐、老肖所说的“木头油灯和几个竹片”。

盗墓老板老徐说:“那些玩意儿不值钱。又是死人的东西,放家里不吉利。回徐州的路上我扔黄河里了。”几次交锋,他一直不改口。

刑侦局二处二大队副大队长崔一波觉得,老徐的逻辑说不通:“你为这次盗墓已经花了3万块钱,不管拿到什么东西,说扔就扔了?不吉利,你本身就是盗墓的,还怕什么不吉利?”

最可疑的是“扔黄河里了”。高军说:“如果他说扔垃圾堆里了,反倒比较可信。以我多年办案经验,只要犯罪嫌疑人说的是一个死无对证的理由,那百分之九十九是假的。”

崔一波让老徐模拟当时的动作:“你怎么扔的?”

老徐比划着:“我双手举过头顶,就扔出去了。”

“这又不对了。”崔一波问,“一个木头油灯、几个竹片,值得这么费劲吗?你摇下车窗,顺手一扬就行啦!”

老徐终于败下阵来,坦白:文物藏在徐州一间地下室里。

专案组再赴徐州,将被盗11件文物悉数追回,其中国家一级文物1件,国家三级文件10件。

面对“盗墓黑手”的忧思

盗墓贼在秦东陵打开的盗洞又被封闭了,却留下了一连串问题和警示。我国丰富的田野历史文物,正面临着盗墓黑手的严重威胁。

陕西省考古研究院副院长张仲立说,盗墓犯罪组织近年来呈现职业化趋势,形成了盗窃、销赃、走私“一条龙”。红外夜视仪、金属探测器等高科技工具也被犯罪分子利用。相比之下,我国田野文物保护的力量却很薄弱。

秦东陵保护面积超过24平方公里,一共只有4名文保人员。陵园大部分区域无法进车,只能步行巡察,转一圈至少得一个多小时,失之粗疏是难免的。由于缺少经费,地波探测报警装置、电子摄像头等较先进的监控设备还无从谈起。

记者还发现,秦东陵园区内建了10多座砖厂,烟囱林立,取土烧砖,不仅破坏了陵园景观,也威胁着文物安全,甚至可能为盗墓贼提供掩护。

“陵墓几乎年年都会被盗,这次只是比较严重而已。”在秦东陵所在的范家村,有村民向记者反映,其他几座大墓也发现过盗洞。

一种广泛存在的麻木状态加剧了盗墓的猖狂。对于多次发生的盗墓活动,文管人员不仅没有及时发现,有时甚至发现了也不报案。而有关部门对文物犯罪的打击力度不足,不法分子常不能得到有效惩罚。

这次追回的被盗文物中,最珍贵的是一只八年造漆木高足豆。在底座上,两千多年前的制造者用篆书刻下了29字铭文。触摸那纤细的笔画,就像触摸到了黄河般源远流长的中国历史,既光彩夺目,又深藏忧思……(本文所提人员姓名,除警方和文物人员外,均为化名)(李柯勇 冯国 梁娟)

英一毛驴活了54年 或打破吉尼斯最老驴记录(图)

英国54岁的毛驴

科学网(kexue.com)讯 1月25日消息,英国有头驴现在至少54岁了,或许能够入选吉尼斯世界纪录,成为目前世界上最老的驴。

据国外媒体报道,这头驴名叫Eeyore,是根据动画片《小熊维尼》中那头忧郁的小驴的名字起的。据猜测Eeyore可能出生于1957年,至今有54岁了,而普通驴的寿命在25-30岁之间。

就像动画片中的小驴一样,现实中的Eeyore也很忧郁,整天闷闷不乐的。也许是因为它的动物同伴都先它而死去。

本月初,Eeyore的主人Selwyn Demmy把它带到了柴郡,并发现Eeyore的前两个主人一共饲养了它50年。

Eeyore的第一位主人最初饲养它的时候还是一个20岁的少女,如今她已经72岁了。

之后,Eeyore跟其第二位主人一起生活了10年左右。在它的两个美洲驼伙伴死去后,Eeyore就变得很孤独。

如今的主人Selwyn将两只小羊介绍给了Eeyore做伙伴,现在它们相处融洽。据Selwyn猜测,Eeyore可能都会比这两只小羊长寿。

曾经有一只名叫Lively Laddie的驴活到62岁,但2005年时已经死亡,且这头驴的年龄从未得到过证实。

(科学网-kexue.com 蜘蛛侠)

"讨钱哥"网上讨到百万美元 款爷甘当冤大头(图)

"讨钱哥"表示如果有人给他一百万美元,他就能够吃麦当劳最经典的烤汁猪排堡

近日,美国纽约市布鲁克林区27岁男子克莱格·罗文不久前在视频分享网站YOUTUBE上发布了多段雷人视频,称希望某位“钱多得花不完”的富翁能“慷慨解囊”,无条件送给他100万美元(约合人民币658万元)。这一系列“讨钱视频”在美国网友中引起轰动,克莱格也一跃成为网络红 人。令人做梦都没有想到的是,真的有一位美国款爷甘当“冤大头”,承诺将100万美元(约合人民币658万元)的支票白送给他,从而让他美梦成真。据悉, 克莱格将于2月2日收到这张支票。

网友骂脸皮厚

克莱格是一名喜剧作家和演员。过去两个月来,克莱格在YOUTUBE网站上陆续发布了几段雷人的“讨钱”视频,希望某位百万富翁能够白白送他100万美元(约合人民币658万元)。

这一系列异想天开的“讨钱视频”发布后,至今已获得数百万次点击率,并在美国网友中引起轰动。“讨钱哥”克莱格也一跃成为网络红人。许多网友嘲讽,克莱格的脸皮可谓厚到极点,他多半是穷疯了。也有许多网友一针见血地指出,克莱格压根就不是真的想要讨到这笔钱,他或许只是想制造噱头哗众取宠,获得 更大知名度。

真有富翁上钩

克莱格在1月19日最新发布的一段视频中宣布,他的“百万美元讨钱行动”已经引起了一位叫本杰明的神秘亿万富豪的兴趣,后者已承诺最迟在2月2 日,就会将100万美元(约合人民币658万元)白送给他。克莱格还出示了一份富翁“本杰明”的律师发来的“捐款公证信”,作为证据。

克莱格表示,2月2日收到支票之后,就会公开富翁“本杰明”的真实全名。克莱格还向网友们显摆说:“到2月2日我就会是一名百万富翁了,现在你们还有几秒钟的时间来嫉恨我。”

克莱格透露,“本杰明”之所以乐意捐这笔钱给他,是因为他非常喜欢克莱格发布的“讨钱视频”,并认为“真的非常有趣”。

王裳

谁是神秘的财神爷

在一段视频中,“讨钱哥”克莱格大言不惭地说出了一大串“最适合”向他送出100万美元(约合人民币658万元)的富翁名单,其中包括目前红透半边天的歌星嘎嘎小姐、股神巴菲特等等。而他所说的那位款爷“本杰明”,有可能就是这些名人中的一位。

印度拟建本国首座商业潮汐电站 欲优化能源结构

英国亚特兰蒂斯资源公司制造的大型潮汐涡轮发电机效果图

印度西部古吉拉特邦的一位官员上周曾向媒体透露:该邦计划与英国亚特兰蒂斯资源公司合作在其境内建设一座大型潮汐电站。工程将于2012年初开始,次年竣工。如果该潮汐电站如期建成,装机容量极有可能位列亚洲首位、世界前列。

前期投资高达数亿美元

古吉拉特邦能源大臣萨拉·帕特尔在接受媒体采访时表示,目前他们已经在印度西海岸卡奇湾附近确定了2到3处区域作为电站的备选地址。该电站将装备由英国亚特兰蒂斯资源公司制造的大型潮汐涡轮发电机。古吉拉特邦政府已与亚特兰蒂斯资源公司在上周草签了相关协议,该公司将于今年晚些时候开始建造这些涡轮机。据介绍,该电站最初规模将达50MW(兆瓦),并在最终实现250MW的装机容量。

英国亚特兰蒂斯资源公司的发言人表示,该项目的建设耗资巨大,仅与电站匹配的涡轮机的建造一项就将耗资数亿美元。但前期对古吉拉特周边海域潮汐的研究表明,该区域在潮汐发电上具有得天独厚的优势,足以支持300MW左右的发电量。为了充分利用当地的地缘优势,大部分建设项目都将在古吉拉特本地完成。

帕特尔表示,这一项目的建设会对环境以及商业因素进行充分的考虑和评估。“我们必须事先将电站建设对当地渔业、环境以及港口交通的影响纳入考虑范围,以确保当地渔民和交通不会受到较大影响。”帕特尔说。

古吉拉特邦国营电力公司董事长潘迪安在一份声明中表示,这项工程将是印度乃至亚洲第一座具有商业价值的潮汐电站,并将为该地区带来丰厚的经济、环境效益,同时也会为今后类似大型项目的建设提供经验。

优化能源结构的重要举措

受益于市场化改革、大量外商投资的流入以及信息技术和房地产行业的繁荣,近10年来,印度经济获得了前所未有的快速发展,相对滞后的能源基础设施越来越无法满足其日渐增长的用电需求。印度国家计划委员会曾表示,如果要让这个国家的11亿人口全部脱贫,将需要在接下来的25年中维持8%—10%的经济增长率。为了满足这一增长目标,印度至少需要将现有的供电规模扩大3倍到4倍,在2030年将总电力装机容量从148GW(吉瓦,1吉瓦=10亿瓦)增加到800GW。

工业化程度相对较高的古吉拉特邦是印度经济最为繁荣的几个联邦之一,目前全邦总装机容量已超过1.1万MW。这意味着潮汐发电在其总用电量中只占极小的一个部分,因此,该项目的象征意义远大于其使用价值。

其实,在印度雄心勃勃的新能源战略中,古吉拉特潮汐电站只是一系列举措中的最新一步。印度当局期望大量可再生能源项目的上马能逐渐改变其世界第三大化石能源消耗国的现实。2006年,包括小水电、风能、太阳能以及沼气这类非传统能源占印度电力结构的比重还不到1%,而如今全印度的电力有9%来自这些非传统能源。

在太阳能方面,去年印度总理曼莫汉·辛格启动了国家太阳能计划,并称此举“将确立印度在全球太阳能领域的领先地位”。根据国家太阳能计划,印度预计2013年达成1300MW装机目标,2017年再新增10GW,剩下的部分于2022年前完成,总投资额将达700亿美元。印度最大电力公司NTPC将以每千瓦时15.31卢比(约0.34美元)及每千瓦时17.91卢比的价格,向开发者收购太阳热能及太阳光能发电,此收购价格约是火力发电成本的8倍。印度国家太阳能计划按规定将优先用于医院、酒店、政府办公大楼等公共设施,同时政府也鼓励国家电网难以到达的经济落后的偏僻地区采用。这一计划若能完全落实,印度全国八分之一的电力将来自太阳能。

在水电方面,印度政府希望到2025年前总装机容量达到500GW,为减轻兆瓦级水力发电工程导致的移民问题,印度政府已计划建设更多的河床式工程,而不是大型蓄水坝。

在风电方面,近年来印度也取得了令人瞩目的增长,目前其风电装机容量达9.8GW,紧随美国、德国、西班牙和中国之后,已成为第五大风电装机国。与此同时,印度政府还通过税收激励政策推动风电行业的发展和风电入网价格的制定。在相关政策的作用下,本土风机制造商也获得了较大发展,例如印度苏司兰能源公司(Suzlon Energy Ltd.)一直持续拥有印度风电市场50%多的市场份额,现排名为世界第五大风能设备制造商。

此外,除可再生能源外,印度政府还计划更新大量使用周期即将结束、能源利用率较低的燃煤电厂,以进一步提高燃料使用效率。

能否成亚洲最大仍有待考验

由于前期投入巨大,工期较长,且在选址上极为苛刻,潮汐发电尚未成为主流的电力来源。再加之与常规电站相比电价较为昂贵,目前在全世界建成投产的商业用潮汐电站不多。但不少业内人士认为由于潮汐能蕴藏量的巨大,随着技术的进步和发电成本的下降,潮汐电厂必将在未来迎来高速发展的黄金时期。

目前世界最大的潮汐电厂是位于法国圣玛珞湾朗斯河口的朗斯潮汐电站。该电站现安装了24台能涨潮落潮双向发电、双向抽水、双向泄水的水轮发电机组,装机容量240MW,设计年发电量5.4亿千瓦时,可满足电厂所在的布列塔尼地区90%的用电需求。

此外,目前在建的有装机容量为254MW的韩国始华湖潮汐电站;筹建的有装机容量为812MW的韩国江华潮汐发电站。古吉拉特潮汐电站要想成为亚洲第一就必须在这两座电站建成之前率先竣工。

据了解,始华湖潮汐电站于2004年就早已动工,曾有望超过朗斯电站成为世界最大的潮汐电站,但由于各种原因该工程的建设进度被一拖再拖,到目前为止还未完全建成。()

美最新研制海星机械手 能攥起生鸡蛋而不破(图)

1月25日报道,这个状似海星的机械手臂是由软塑料制成的气动机器人,无论这款机械手臂应用于专用机床或者现代外科手术,还是钝化爆炸装置或者无人驾驶宇宙飞船,它都是诸多领域必不可少的得力助手。

它看上去颇似由软塑料制成的海星,当空气吹入一个纤薄管道,这个“塑料海星手”便复活,起到机械手的作用。人们可别小觑它的功能,塑料海星手能够拿起生鸡蛋,而不使其破裂。

这个状似海星的机械手臂是由软塑料制成的气动机器人,是由美国哈佛大学研究员乔治-怀特塞德斯(George M. Whitesides)和同事共同研制的,该项研究成果发表在《应用化学》杂志上。无论这款机械手臂应用于专用机床或者现代外科手术,还是钝化爆炸装置或 者无人驾驶宇宙飞船,它都是诸多领域必不可少的得力助手。它非常擅长于操作一些脆弱物体,比如:水果或者内脏器官,能够完成传统坚硬机械手不能完成的棘手 任务,同时,它也能很容易地接近软性物体。

怀特塞德斯和同事希望基于充气网络装置(PneuNets)的新途径实现其新的功能:他们在弹性橡胶中植入管道,从而驱动其运动,这些管道在充 气之后变得像气球。进而使弹性橡胶出现膨胀,在同类弹力橡胶中,它们拥有非常纤薄的外壁,如果其外壁采用更柔软的材料,那么该材料的弹力就更加显著。

为了使膨胀管道拥有更大的膨胀空间,整个装置呈现曲线形,从而使外壁的膨胀弹性更强,为了产生复杂的动作,研究人员结合了多个元件。

该装置的变形程度取决于设计结构和所使用的材料,怀特塞德斯和同事联合制造出两种不同的易弯曲硅质弹力橡胶,可实现复杂的动作,他们以这种方法制造出海星机械手臂,对该柔性机械手臂充气,使其膨胀包裹着物体,然后像手指一般攥住物体。

这种机械手臂非常柔软,甚至能够攥住生鸡蛋或者活老鼠,与传统的坚硬机械手臂相比,它没有复杂精确的线路控制传感器。从生产制造角度来讲更易实现。

2011年1月<华夏地理>封面:欢迎来到70亿年代

三峡史记

摄影家曾年1971 年起就在长江上当水手,虽然同在一条江上,但对于三峡也只是听老船员说说而已。1996 年,三峡工程动工之后,曾年几乎每年都去三峡一线,这一行程既为三峡留影记录,也圆了他的峡江之梦。将近15 年过去了,三峡大坝175 米也试蓄水成功,曾年见证的三峡,似已天翻地覆。

70亿年代

就在今年,世界人口将突破70 亿大关。人们已经开始限制自身种群的膨胀,计划生育、结扎手术、观念普及都已初见成效。然而,在惯性驱使下,世界人口仍将在许多年内继续增长。而且老龄化问题已经迫在眉睫——越来越少的年轻人如何供养越来越多的老人?更何况,人类若想自救,仅仅控制人口还远远不够。

翰墨书香廷巴克图

因为地处撒哈拉的水陆要冲,廷巴克图曾是盛极一时的驼队之城和伊斯兰文化中心,珍贵的书籍是它的灵魂。后来,廷巴克图因征服者的劫掠而一蹶不振。时至今日,来自西方的作家走过它的街头,搜集古城的新故事——羊皮文书的古韵遗风,盗匪神汉的蛮横乱局以及“绿色贝雷帽”的短命皈依和罗曼史——这一切,都将在文章中重新上演。

越南超级地下洞穴

来到越南中部的峰牙己榜国家公园,在它的数百溶洞中略窥一二,便能设身处地体验“鬼斧神工”的涵义。想象一下:可容波音747 通过的天然隧道,比人世任何殿堂都更宏大的洞室,旷无一物的地下空间如黑洞般吞噬头灯的光华——而不经意处又现出巨型天坑,令幽深洞道的中途洒进阳光,生出整片森林——无止境的地下奇观,定会让你看过的所有科幻大片黯然失色。

美洲迷城卡霍基亚

与美洲印第安人相关一般联想大抵是羽毛头饰、面部刺青,幕天席地、弓箭帐篷。几乎没有人记得,早在哥伦布抵达美洲大陆400 年前,印第安人也曾建起规模可观的都市,一座座泥土夯成的宏伟高台是它的鲜明特色。但这城市生活和文化也没能在历史上留下应有的痕迹,几百年后发心寻觅的美国人,还能找回卡霍基亚的几分真容?

探访中国最冷小城镇 温度计被冻裂触屏手机失效

图里河林业局煤炭站,一名运煤人头发上全都是白霜

担心鼻子被冻坏,我花了10块钱买了这个帽子

一匹马突然倒在地上打滚,它是为了除掉身上的白霜

贮木场的工人在寒风中搬运木头

内蒙古呼伦贝尔现零下46.6℃极寒天气。呼伦贝尔市牙克石市街头冰雾弥漫,行人呼出的气瞬间凝成了霜花。1月16日,呼伦贝尔市局部地区夜间最低气温达到零下46.6摄氏度,这已是从1月8日起当地气温连续第9天低于零下40摄氏度,为入冬以来持续时间最长的低温极寒天气。

这个局部地区,其中就有图里河镇。零下46.6摄氏度,图里河镇在这个寒冷的冬天“一冷成名”。

本报1月17日A8版《北方的冷是真的冷零下46.6℃是什么感觉》的报道中提到一篇网上关于图里河寒冷的文字:树木、枯草上满是霜挂,这样的风景已经无人去欣赏。匆匆行走的人都像圣诞老人一样脸上都挂满了白霜。平日里柔软的鞋底也变得僵硬,走在雪地上总有会随时摔倒在地的感觉。

寒冷的气温让你无法在室外停留很长时间,若你的双手裸露在外,只需短短的两三分钟就会让你感到钻心的痛。室外的金属你可不要轻易地去用裸手接触,那种寒凉会让你受伤,若你的手上潮湿还会瞬间被粘在金属上。

你若是男儿,在这种寒冷的天气下,还会体验到你的“小宝贝”也怕冷得藏到了肚子里……1月18日,也就是这篇报道见报的第二天,我就踏上了去内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市图里河镇的旅程,亲身去体验零下46.6℃究竟是什么感觉。

我是一个喜欢冬天的人,自认为很能抗寒。但零下46.6℃,出发前,还是让我胆怯了一阵。

出发前一天,我就打电话给在内蒙古海拉尔市居住生活的朋友,问她我需要准备些什么。根据她的嘱咐,我去超市买了保暖内衣、冲锋裤、登山鞋、厚帽子、厚手套和很多双袜子,再加上同事提供的防寒服,这就是我的“装备”了。

我穿上五件衣服四条裤子四双袜子

图里河镇位于内蒙古东北部(距漠河约390公里),属亚寒带气候,冬季漫长严寒,年平均气温-4.4℃,极端最低气温-50.2℃,是全国最冷地区之一,每年只有90天左右的无霜期。

那里的气温有时比中国最北的漠河县还要冷,这和两地的海拔高度、地理环境有关。

我从杭州到图里河镇走了差不多两天的时间:第一天早上从杭州飞往内蒙古的呼和浩特,下午又飞往呼伦贝尔的海拉尔,第二天早上从海拉尔到图里河,需要坐6个小时的火车。

飞机在呼和浩特落地前,乘务员说地面温度零下15℃。我穿着保暖内衣、外套和防寒服,在机场室外体验了一下,不是很冷,感觉良好。

飞机在海拉尔落地前,乘务员说地面温度零下28℃,我又添了一件毛衣。一出舱门,风吹在脸上,就感觉到冷,一定要戴上手套和帽子了。一眼望出去,整个城市就是白色的,走在路上,就听到咔嚓咔嚓踩冰的声音。

第二天下午终于到了图里河。那时太阳开始落山,温度下降很快,我将背包里所有衣物全穿在身上:五件衣服、四条裤子、四双袜子、两顶帽子和一双防寒手套。

手套是杭州买的,200多元钱,著名户外产品,营业员说可以抵御零下20℃的气温。只是手套非常笨重,使用不方便,我在当地又买了一双便捷的手套,4元钱,也非常暖和。

带去的5支温度计全冻裂了

在这个只有一万多人的小镇上,年轻人很少,他们大多数人到附近的牙克石、海拉尔等城市工作,或者到山东、河北等地打工赚钱。

一到晚上,路上就看不到人了,寂静得可怕。晚上10点后到清晨7点间,是温度最低的时候,路上会弥漫起霜雾,当地人称之为冒白烟,“冒白烟最大的时候,路上,我和你面对面在街道两旁站着,谁也看不见谁”。

为了验证这一说法,当地人拿出了当时用手机录的画面,从画面上看,能见度确实不到两三米。

路上的人们基本都只露出一双眼睛,如果逆风行走,他们的哈气会立刻变成白色的霜雾挂在口罩、眉毛、帽子等等所有有毛须的地方。

我在呼和浩特买了五支温度计,在我到达图里河的第二天早上就全冻裂了。

因为要拍照,我的右手没有戴手套,手部露在外面的时间不能超过两分钟,不然会麻木失去感觉,需要许多时间才能恢复过来。

我也不能戴口罩,因为如果戴上了口罩,呼出的气就会往上蹿,没一会儿我的眼镜、眉毛和头发上就结起了冰。

在零下40多摄氏度的室外,相机工作正常,但镜头的对焦功能和相机的连拍功能失效。相机的电池性能会迅速下降,没拍几张就显示只剩一格电了。手机也一样,如果是触屏手机,可能会无法操作或者反应变得很慢。

不过回到温暖室内,相机电池、手机功能就会恢复。不过镜头上会有雾气,得过半个多小时才能使用。

棒冰冬天卖得比夏天好

图里河的街道上,有不少小摊贩在室外卖一些山货、干货、瓜子等,他们穿的比我厚实多了,在等待生意的时候,需要不断地跺脚。

路上遇到一匹拉煤的马,主人正在修理工具,全身布满白霜的马站在那里不停哆嗦,四只脚中的两只是踮起来的,或者腾空几秒。主人说,马也怕冷,只有跑起来才不会哆嗦。

过了一会,那匹马突然倒在地上,我以为被冻坏了,一问才知道,原来这是马在打滚,把身上的白霜抖掉。

这个季节镇上有许多地方可以买棒冰。棒冰都是摆在室外的,开店的人说,这些棒冰冬天卖得比夏天好。

我没见到有人在路上吃棒冰,遇到两个年轻人,我问了一下,对方说:“我们这里,夏天吃冰激凌,冬天吃棒冰。”

当地人吃的都是些干货或者肉类,很少见到蔬菜。镇上有一些农贸市场,都是室内的,有暖气。

每家每户里都有土暖气,烧的是煤。土暖气用来供热,也用来做饭。室内温度二十来摄氏度,室内外的温差达到六十多摄氏度,进屋的人第一件事就是脱衣服。

午后,图里河的气温升到零下二十多摄氏度,有阳光相伴的话,对当地人来说,就是“太暖和了”。

大家都会出来晒太阳,不过方式可不像我们,坐在阳光下喝喝茶,聊聊天,他们需要不断走动,否则脚指头会冻麻掉。

所以,我没有在大街上看到当地人站在室外聊天的。在图里河,如果你在大街上遇到个熟人,得边走边问:“嗨,你吃过了吗?”

听到另外一个传说

网上说,不能在室外解手,否则会被冻住。

这个我也试了一下,事实上没有发生这种情况。

有一位当地开饭馆的大伯对我说,听说在图里河零下62℃的时候,有人在外面“嘘嘘”,结果真的冻住了,后来是拿着木棍敲掉的。

但这只是一个传说。

不过皮肤确实不能长时间暴露在外,我戴的连体帽,鼻尖露在外面,回到杭州至今,我的鼻尖上还有被冻伤的痕迹。

图里河已经连续几年因为天气冷被全国媒体关注,有当地的人路上跟我开玩笑,说帮他们申报个“全国最冷城镇”的称号,这样也许能开发一下当地的旅游。(许康平)摄影师抓拍野熊捕鱼瞬间 曾被盯上当成猎物(图)

俄罗斯堪察加半岛的千岛湖,一头野熊正准备猎捕鲑鱼

俄罗斯摄影师谢尔盖·戈尔什科夫拍摄了一组生动的野外照片,展现了野熊在俄罗斯堪察加半岛千岛湖猎捕鲑鱼的精彩瞬间。鲑鱼是餐馆菜单上的热门菜肴,同样也是野熊的最爱。拍摄时,这位痴迷于野生动物的摄影师冒险游到距离野熊只有几米远的地方。当地的野熊数量超过1.8万头。

野熊拥有可怕的力量和速度,小小的鲑鱼根本不是对手,只能沦为它们的晚餐

俄罗斯堪察加半岛的千岛湖是超过1.8万头野熊的家园

为了拍到野熊,戈尔什科夫住进树林里的一个帐篷,用了6年时间跟踪野熊,拍摄它们捕猎鲑鱼、在湖中游泳和步行数公里穿过森林的动人景象。他说:“这些照片展现了难得一见的野熊生活瞬间。千岛湖是欧亚大陆最大的红鲑鱼产卵地,也是最理想的野熊栖息地,它们每年都会到这里觅食,早已成为代代相传的一种生活习惯。”

他说:“我曾经看过一部在这里拍摄的纪录片,从此便深深迷上了它。我来到树林,住在距野熊不远的帐篷里,经常遭遇恶劣的天气,同时还要与好奇的小熊打交道。拍摄野熊具有一定危险性。在野外,我与野熊之间的距离与你们在动物园观看野熊时的距离不相上下。现在回想起来,我才真正意识到自己的拍摄多么危险。野熊导致的摄影师受伤事故超过狮子、老虎、美洲豹和鲨鱼的总和。”

俄罗斯摄影师谢尔盖·戈尔什科夫用了6年时间跟踪拍摄危险的野熊

为了能够拍到自己满意的照片,戈尔什科夫不得不冒险与野熊亲密接触

戈尔什科夫的家位于俄罗斯莫斯科,他指出:“我经常和其他摄影师一起,到野外拍摄野熊。我知道还没有人曾经在水下拍摄野熊,因此想尝试一下。为了实现这个梦想,我在冰冷的水中苦苦熬了几个小时,当时一些野熊将我视为猎物,真的非常恐怖。”(孝文)

美公司打造新型直升机 堪称空中飞行汽车(组图)

新型低速旋翼/复合式直升机拥有四个座位,可以快速地垂直起降

卡特旋翼飞机采用了低速旋翼/复合式直升机技术

美国德克萨斯州卡特航空技术公司近日研制出第二代新型低速旋翼/复合式(SR/C)直升机,并对概念验证版成功实施了系列试飞。试飞结果显示,该直升机不仅仅可以快速垂直起降,而且相对驾驶一般飞机来说,飞行员的工作量大大减少。

卡特航空技术公司认为,新型低速旋翼/复合式直升机其实就相当于一辆可飞行的空中汽车,可以在实际应用中成为重要的个人交通工具之一。

据介绍,这款新型低速旋翼/复合式直升机拥有四个座位,可以快速地垂直起降。卡特航空技术公司最近一次试飞是对概念验证版的各项性能进行测试。本月初,卡特航空技术公司实施了一次长达36分钟的试飞,这也是该直升机时间最长的一次试飞。相对普通直升机,新型低速旋翼/复合式直升机不仅仅空间大幅缩小,而且采用了最新的自动化系统和计算机控制技术,飞行员的工作量大大减轻。

卡特旋翼飞机采用了低速旋翼/复合式直升机技术,在水平飞行中低速旋翼可以让它的巡航效率比一般直升机更高。尽管它无法像普通直升机那样盘旋,但其垂直起降的能力可以保证它在窄小空间中自由飞行。尾部的一个推进器为直升机提供了向前的推进力。

如果这款新型飞机能够最终成功投入实际应用,那么它极有可能成为军方V-22“鱼鹰”偏转翼直升机的简化版。事实上,美国军方一直在考虑将卡特低速旋翼/复合式直升机作为军队运输一种重要的方式。

在试飞的最初阶段,卡特航空技术公司的试飞员对新型飞机的飞行控制系统进行了评估,并计划实施垂直起降。据了解,该公司接下来将为该飞机添加长约45英尺(约合13.5米)的机翼,并对飞行包线、飞行控制系统进行改进。

目前,卡特航空技术公司还没有宣布任何生产计划。不过,该公司也表示他们将会与另一家公司合作推出一款旋翼机。(彬彬)

一周精彩太空图片:猎户座星云似发光宝石(图)(2)

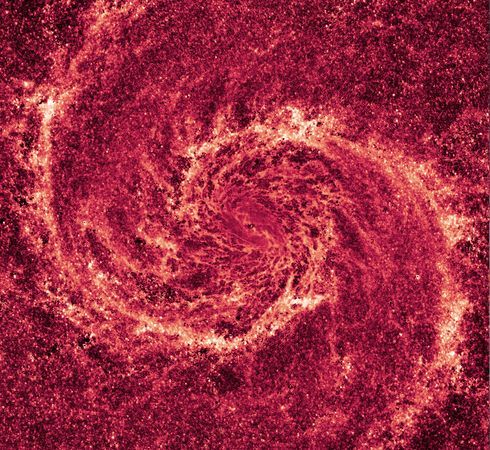

4.旋涡星系

旋涡星系(图片来源:NASA/ESA)

旋涡星系(图片来源:NASA/ESA)照片由哈勃太空望远镜拍摄,23日对外公布,炙热的尘埃似乎正在旋进M51星系的中心。这个星系也被称之为“旋涡星系”。这幅照片在近红外条件下拍摄,是迄今为止最为清晰的旋涡星系密集尘埃骨架照片。在可见光条件下,旋涡星系的曲臂更为明显,分布着粉红色的恒星形成区和亮蓝色的星团。

5.M82星系

M82星系(图片来源:CXC/NASA)

M82星系(图片来源:CXC/NASA)一幅X射线照片,展现了距地球大约1200万光年的M82星系,也被称之为“星爆星系”。在这个星系一个好似快车道的区域,恒星经历着生与死的循环。照片中分布着104个截然不同的光点,其中一些可能是贪婪的黑洞。很久以前,这个星系与附近的一个星系发生相撞,现正以超过普通星系的速度形成新的恒星。这幅新照片由美国宇航局的钱德拉X射线望远镜拍摄,其中有8个光点在X射线条件下异常明亮。研究发现,它们的亮度会呈周期性变化,说明光源是定期剥离伴星物质的黑洞。

6.两颗土星卫星

两颗土星卫星(图片来源:NASA)

两颗土星卫星(图片来源:NASA)照片由美国宇航局的“卡西尼”号飞船12月拍摄,展现了土星的两颗卫星——土卫四“狄俄涅”和土卫二“恩克拉多斯”。右上方颜色暗淡的卫星便是土卫四,另一颗明亮的卫星则是多冰的土卫二。拍摄时,“卡西尼”号距土卫二更近,但从照片来看,与土卫四之间的距离更近,因为土卫二的体积只有土卫四的一半。当时,“卡西尼”号距土卫二31.7万公里(约合51万公里),距土卫四51.6万英里(约合83万公里)。

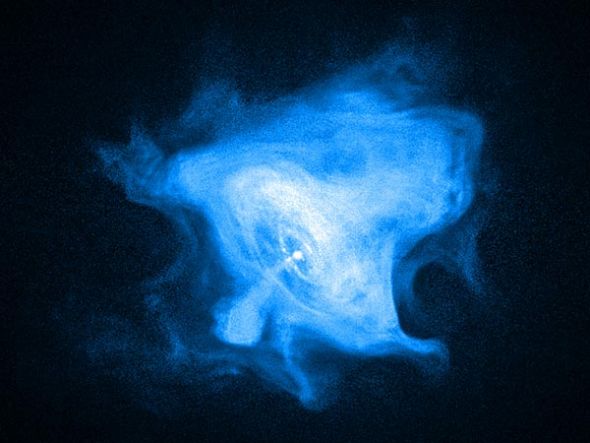

7.蟹状星云

蟹状星云(图片来源:CXC/SAO/NASA)

蟹状星云(图片来源:CXC/SAO/NASA)照片由美国宇航局的钱德拉X射线望远镜拍摄,戈达德太空飞行中心最近对外公布,呈现了美丽的蟹状星云。公元1054年,中国天文学家首次记录了促成蟹状星云诞生的超新星。蟹状星云复杂的碎片云一直就是宇宙中最明亮最可靠的X射线源。由于这种特征,天文学家多年来便将这个星云作为一个标准,校准他们的X射线观测设备。但卫星获取的新观测数据显示,蟹状星云的光线每年都会发生小幅变化。两艘飞船最近又发现了蟹状星云出现的大规模伽马射线闪光,未来的科学家是否仍将这个星云作为一个标准面临挑战。(孝文)