社区新闻

1600年前玛雅王室古墓发现罕见古物(组图)

新浪科技讯 北京时间7月23日消息,据美国国家地理网站报道,2010年5月,考古学家在危地马拉境内发掘了一个奇怪的玛雅王室古墓,他们在古墓中发现了镶有宝石的牙齿、陶瓷碗等罕见古物。考古学家于上周五公布了此次挖掘过程和研究成果。这一考古发现为玛雅文明考古学领域指明了新方向。

1. 陶瓷碗

这是一个烹饪用的陶瓷碗,发现于玛雅王室古墓中一个部分烧伤的婴儿残骸旁边。在古墓中,考古学家还发现了几颗镶有宝石的牙齿、陶瓷容器以及其他史前古物。在一些陶瓷容器中,装满了被当作祭祀品的人类受害者的手指以及被已腐烂的有机材料(可能是树叶)包裹的牙齿。考古学家推测,“这些手指和牙齿可能是一种象征性的用来祭祀的肉类食物。在墨西哥犹加敦地区,现在一些祀神用的面包也是用这种材料包裹。”

这座玛雅古墓大约有1600多年历史,发现于危地马拉伊尔-佐兹考古遗址上的一座小型金字塔之下,金字塔被丛林所掩没。美国罗德岛州普罗维登斯布朗大学考古学家斯蒂芬-休斯顿认为,“这座古墓可能挖掘出更多真正有价值的关于玛雅文明的信息。”休斯顿是这次考古挖掘项目的负责人。

在这座古墓中,还发现了一具成年人和六具儿童的遗骸,其中有些儿童还只是婴儿。考古学家认为,这个成年人可能是一名国王。这些儿童可能是作为国王死后的祭祀品而被埋葬。在一些玛雅艺术品中,有许多关于这种宗教仪式的描述。

2. 国王的墓穴

这座古墓高约190厘米,长约370厘米,宽约120厘米,已经与世隔绝了1600多年。因此,墓穴中的人类遗骸、彩绘泥墙以及罕见的织物都能够保存良好。休斯顿介绍说,“当我们打开古墓的墙壁时,迎面扑来的是一股太平间才有的寒气。因此,这里的冷藏效果非常好。我震惊于里面的气味,只有微弱的腐烂气味。”

3. 年轻国王头像

在这座新发现的玛雅王室古墓中,考古人员在一个陶瓷碗的盖子上发现了一个年轻国王的头像,或者是神的头像。休斯顿认为,诸如此类的古物都保存完好,有助于研究人员更清晰地认识这个本来已失传的艺术形式。这座古墓大约可以追溯到公元350年到400年左右。随着古墓上方的泥土和石头层层堆积和变化,古墓越埋越深,因此也得到了很好的保护。这些泥土和石头本来是作为古墓上方的金字塔型庙宇的地基。

4. 玛雅密码

据休斯顿介绍,这个陶瓷碗盖上的象形文字究竟代表了什么,至今无人能够说得清楚,尽管它们看起来好像代表着罗盘方向。不过,休斯顿认为,它们极有可能是一个左撇子绘制的,从这些象形文字的角度可以看出这一点。

美小岛海鸟油污中艰难生存:40%小燕鸥粘上油污

新浪科技讯 北京时间7月21日消息,据美国国家地理网站报道,美国墨西哥湾“深水地平线”石油钻井平台爆炸事件已经过去了三个月。近日,美国康奈尔鸟类学实验室研究人员对该海域及沿岸的鸟类生存状况进行了实地考察和研究,并拍摄了浣熊岛鸟类在油污中艰难生存的系列图片。图片表明,爆炸及后续漏油事件对墨西哥湾海域及沿岸的生态环境,尤其是浣熊岛鸟类栖息地造成了灾难性的破坏。

1. 油污满身的褐鹈鹕

上周,康奈尔鸟类学实验室研究人员在路易斯安那州浣熊岛拍摄到一只褐鹈鹕正在展开沾满油污的翅膀。据该实验室研究人员介绍,他们这个月在岛上所看到的残景表明,墨西哥湾漏油事件已对这个重要的鸟类栖息地造成了最恶劣的破坏。

浣熊岛是一个堰洲岛,也是路易斯安那州最大的滨鸟栖息地。在六月份的考察中,康奈尔鸟类学实验室研究人员报告称,该地区似乎并没有受到墨西哥湾漏油事件的影响。但是,当7月中旬他们再次回到这里考察时,研究人员发现了“毁灭性”场景。此前他们所看到的幼年褐鹈鹕身上几乎都不同程度地涂上了一层油污,其中有大约10%的幼年褐鹈鹕已被油污严重浸泡。

2. 刚出生的王凤头燕鸥

研究人员还在浣熊岛拍摄到一只刚刚孵化出的王凤头燕鸥,这只小鸟的腹部已被来自墨西哥湾的油污浸湿。这些王凤头燕鸥在孵出后不到一天就被迫离开了鸟巢,这就意味着这些年幼的王凤头燕鸥可能很快遭遇到被冲刷上岸的油污。

浣熊岛是一个受保护的海鸟避难所,其保护的对象包括王凤头燕鸥、白嘴端凤头燕鸥、褐鹈鹕等。康奈尔鸟类学实验室保护科学项目主管肯-罗森博格认为,墨西哥湾漏油事件甚至比1989年埃克森-瓦尔迪兹号漏油事件还要恶劣。

3. 拦油栅与褐鹈鹕

在路易斯安那州浣熊岛海岸附近,海面上漂浮着一条浮动拦油栅。在不远处的海滩上,生活着大量的褐鹈鹕。康奈尔鸟类学实验室研究团队发现,围绕在浣熊岛周围的一条主要浮动拦油栅已被破坏,其中一段甚至被冲到海岸上,而在其他位置,油污已飞溅过浮动拦油栅。

研究团队首席生物学家马克-丹兹科尔猜测,亚历克斯飓风所形成的巨大海浪以及潮汐等都是油污抵达鸟类栖息地区的重要因素。

4. 水坑边的褐鹈鹕

一群满身油污的褐鹈鹕站在浣熊岛上的一处水坑边。作为路易斯安那州的州鸟,褐鹈鹕刚刚在2009年末才从美国濒危物种名单上删除。生物学家马克-丹兹科尔在一份新闻稿中表示,墨西哥湾漏油对浣熊岛上鸟类栖息地的灾难性破坏是至今他在墨西哥湾看到的所有影响中最恶劣的。

5. 白嘴端凤头燕鸥:40%粘上油污

浣熊岛的一只白嘴端凤头燕鸥身上粘着一片来自墨西哥湾的油污。据康奈尔鸟类学实验室研究人员介绍,截至7月中旬,岛上大约有40%的幼年燕鸥身上都粘上了油污。

康奈尔鸟类学实验室研究人员于7月11日和12日再次考察了浣熊岛,这次他们在海滩和岩石上也都发现了油污。而在上一次6月18日的考察中,这些地方都看不到任何油污。生物学家马克-丹兹科尔认为,“对于如此重要的鸟类栖息地来说,这是一场严重的石油污染事件。许多鸟类将会很快死亡,或许在数周或数月内。这些油污是致命的。”(彬彬)

遥控相机拍澳洲深海怪异生物:片脚类动物似妖魔(2)

6. 环状水母

2006年,相机闪光灯照亮了珊瑚海漆黑的海底,显现了一只环状水母的真正颜色。 在正在进行的“澳大利亚深海研究”项目中,研究人员发现了大量的怪异生物,如古老的六鳃鲨、大油鱼、甲壳类动物以及许多未确认鱼类。

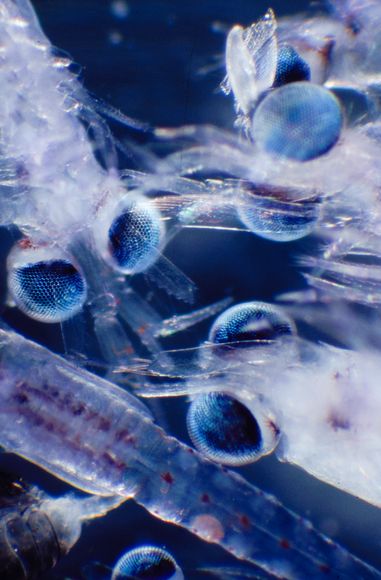

7. 未确认甲壳类动物

这些未确认身份的甲壳类动物图片拍摄于2006年。马歇尔认为,这些暴眼海洋甲壳类动物好像在提醒人们,人类并不是进化的顶点。

8. 大鳞片深海鱼

从这条大鳞片深海鱼身上,可以看到它的皮肤之下好似花纹状网络的神经系统。这些神经系统会告诉大脑关于食物、交配以及敌情的细微信号变化。

9. 鹦鹉螺

在昆士兰脑神经科学研究所近日所公布的图片中,有许多是关于珊瑚海深海软体动物的,如本图中的鹦鹉螺。据“澳大利亚深海研究”项目负责人贾斯汀-马歇尔介绍,“许多软体动物早在人类之前就已经进化出眼睛。但是,奇怪的是,它们的眼睛缺少透镜,因此事实上只起到类似于针孔相机的功能。那么,它们的视觉信息是如何处理到大脑的呢?”

经过无数年的进化,鹦鹉螺的眼睛仍然没有任何变化。马歇尔认为,透过它们的眼睛,或许可以找到上述问题的答案,甚至还可以告诉我们关于我们大脑更多的秘密。比如,该项研究可以帮助科学家理解癫痫症等疾病产生的原因。“澳大利亚深海研究”项目所使用的相机可以在特定的时间进行拍摄,也可以连接72小时不间断拍摄。据马歇尔介绍,未来的相机将采用运动感光快门。

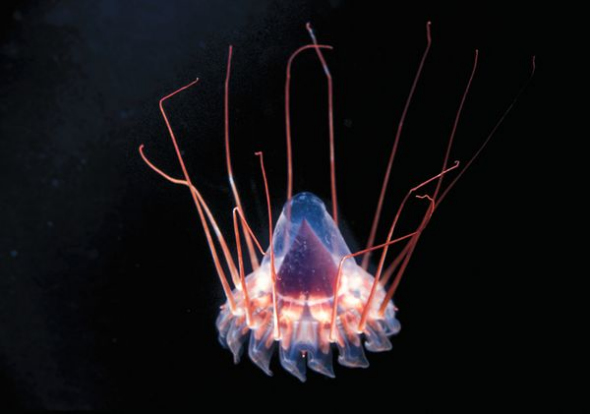

10. 水母

在珊瑚海深处漆黑的环境中,一只水母正发出奇异的光彩。“澳大利亚深海研究”项目科学家表示,这些水母和其他一些深海动物都堪称“活化石”。对这些深海奇异生物的研究,有助于进一步理解和发现人类神经细胞进化的过程。(彬彬)

遥控相机拍澳洲深海怪异生物:片脚类动物似妖魔

新浪科技讯 北京时间7月20日消息,据美国国家地理网站报道,近年来,“澳大利亚深海研究”项目一直在利用最新技术的远程遥控相机对澳大利亚深海物种进行研究和拍摄,发现了大量怪异的深海物种。澳大利亚昆士兰脑神经科学研究所近日公布了这些怪异深海物种的图片。科学家认为,对这些深海怪异生物的研究,有助于进一步理解人类神经细胞进化的过程。

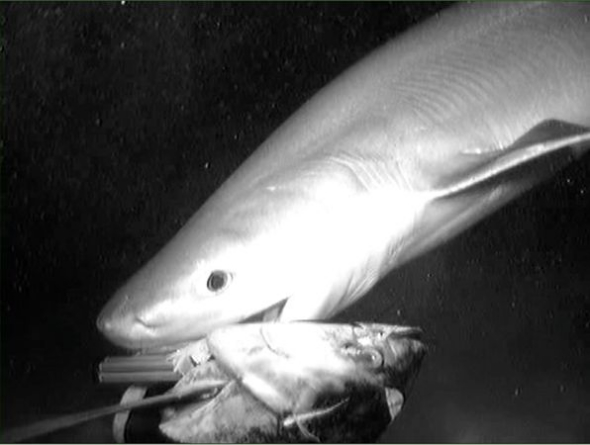

1. 六鳃鲨

在澳大利亚珊瑚海1400米深的水下,一只六鳃鲨因为咬住了科学家们所设置的鱼饵而被捕获。这只六鳃鲨长约4米。据昆士兰脑神经科学研究所科学家介绍,这只六鳃鲨是此前用相机从未拍摄到的深海物种之一。六鳃鲨通常被看作是一种活化石,因为它和鲨鱼一样早在数亿年前就已经出现。因此,对六鳃鲨的研究也是“澳大利亚深海研究”项目的重要组成部分,这项研究有助于发现人类视觉的进化起源。研究人员对于六鳃鲨的夜视功能特别感兴趣。

“澳大利亚深海研究”项目主管基利-格雷格表示,“这项技术将有助于发现深海生物是如何适应深海下高压、寒冷和黑暗等生存挑战的。在那里,它们必须要能够找到食物、要懂得在黑暗中如何交配,还要防止被吃掉。我们对这些生物的生活方式所采用的感官系统非常感兴趣。”

2. 深海片脚类动物

在2006年“澳大利亚深海研究”项目所拍摄的一张图片中,一只深海片脚类动物正在瞪着珊瑚海中的一部远程遥控相机。据专家介绍,这类生物生活于水面之下大约1600多米深海中,它们的甲壳抗压能力是陆地甲壳动物的140倍。

3. 深海片脚类动物

这只深海片脚类动物将一个桶形凝胶状海洋生物体当作了藏身之处。如果科幻小说家在描写妖魔时需要创作灵感的话,这只深海片脚类动物或许可以充当它们的原型。

4. 多毛琵琶鱼

2006年,“澳大利亚深海研究”项目相机拍摄到了一条多毛琵琶鱼。该项目科学家安迪-顿斯坦解释说,这种琵琶鱼的长毛能够将各种感官信息传递到大脑,可以帮助神经科学家更好地理解人类的生理学。

5. 深海琵琶鱼

这条深海琵琶鱼也是由“澳大利亚深海研究”项目相机于2006年发现的。这条深海琵琶鱼侧腹部长出的条纹状感官系统,能够保证它在珊瑚海水面之下2000米的黑暗之中生存下去。

水下机器人全面勘测印尼海底火山:发现新物种(3)

9.深海乌贼

7月1日,在“小赫拉克勒斯”号第三次下潜期间,研究人员捕捉到这张深海乌贼的照片。据霍尔登介绍,此次探险中遇到的大多数动物在深海热液喷口周围都很常见,虽然这个乌贼是个全新的种类。他说:“在我们有机会搜集到它们以前,我们并不知道这些物种是否很独特。”

10.诡异白色龙虾

6月30日,一只白色龙虾似乎以卡维奥巴拉特海底火山热液喷口旁边的绒毛状蓝白色细菌为食。维多利亚大学的图尼克利夫说:“我们还在管子、大帽贝和蜗牛上面看见过小蠕虫。这是一个生活在一大片向外扩散的热泉周围的繁荣社区。”

11.生命力极强的藤壶

鹅颈藤壶完全覆盖于卡维奥巴拉特海底火山的硫磺喷口。图尼克利夫6月30日在博客上写道:“数千个茁壮生长的藤壶给人的总体感觉相当深刻。”

12.向火山靠近的“小赫拉克勒斯”号

“小赫拉克勒斯”号遥控操纵潜水器向卡维奥巴拉特海底火山下潜过程中拍摄的视频和照片被实时地发送至“俄刻阿诺斯探索者”号、卫星以及岸上指挥中心的科学小组成员。霍尔登说:“这是一个涉及大量研究人员、公众和学校的海洋研究新方法。它不会取代在海上从事研究的科学家,只是为科学家的研究提供有力补充,保证信息更加可靠。”(孝文)

水下机器人全面勘测印尼海底火山:发现新物种(2)

5.“小赫拉克勒斯”号

6月30日,“小赫拉克勒斯”号靠近卡维奥巴拉特海底火山的深海热液喷口。“小赫拉克勒斯”号是美国国家海洋与大气管理局唯一一艘专用遥控操纵潜水器。“小赫拉克勒斯”号曾在著名海洋地质学家罗伯特-巴拉德(Robert Ballard)创建的勘探研究院有过一段辉煌的历史,此次任务是它退役以后“重出江湖”。“小赫拉克勒斯”号的性能已经得到升级,装备了新的发动机以及一系列成像、传感和通信设备。遥控操纵潜水器作业协调员戴夫-洛瓦尔沃(Dave Lovalvo)在博客中写道:“‘小赫拉克勒斯’回来了,比以前潜的更深、外观更靓、拍摄的照片清晰度更高。”

6.控制中心内部一瞥

7月7日,当遥控操纵潜水器在水下作业时,研究人员聚集在“小赫拉克勒斯”号的控制室观看。在首次深海探险中,包括霍尔登在内的几位科学团队成员通过“控制中心”参与了遥控作业。通过卫星、大屏幕、高速互联网,分别身在印度尼西亚雅加达和美国华盛顿州西雅图的科学家与“小赫拉克勒斯”号建立了联系。身在雅加达的霍尔登说:“远端临场技术代表着海洋研究的新模式,类似于美宇航局控制室。作为正在海上航行的海洋学家,我需要时间去适应。”

7.行色匆匆的海蟹

6月30日,一只白色海蟹匆匆经过卡维奥巴拉特海底火山的深海热液喷口。探险队的科学家称,单纯通过“小赫拉克勒斯”号拍摄的照片,无法确认海蟹的种类。但是,他们补充说,这种海蟹极有可能属于已知生活在深海热液喷口周围的蟹类Bythograeidae。

8.触毛如花朵盛开

布满藤壶的硫磺喷口令来自加拿大维多利亚大学的探险队成员韦雷娜-图尼克利夫(Verena Tunnicliffe)深受震动,称这“尤其令人感兴趣”。这位海洋生物学家6月30日在探险博客中写道:“我们看到它们的触毛像盛开的花朵一样展开,接着重新折回进贝壳。我们从生活在其他热液喷口的类似动物了解到,触手上的白色绒毛是生活于经过热液的细菌的细丝。藤壶可维持这种触毛伴随细菌生长,接着缩回‘舔它们的手指’。”

机器人揭秘印尼巨型海底火山:高3500米(图)

新浪环球地理讯 北京时间7月19日消息,据美国国家地理网站报道,过去几周,由印度尼西亚和美国科学家组成的探险小组首次对印度尼西亚苏拉威西岛附近的卡维奥巴拉特(Kawio Barat)海底火山进行了全面勘测并绘制了地图,还发现了一些奇特的深海新物种。

1.深海热液喷口

6月30日,科学家利用遥控操纵潜水器拍摄的卡维奥巴拉特海底火山热液喷口喷涌的富含矿物质的海水。卡维奥巴拉特火山是世界上最大的海底火山之一,采矿企业早在20世纪90年代便采用卫星测高法揭开了它的神秘面纱。联合探险队美方首席科学家、马萨诸塞大学微生物学家吉姆-霍尔登(Jim Holden)说:“我们是第一个利用遥控操纵潜水器对那里进行勘测的研究团队,确实发现了火山往外喷涌的热液。”

2.高耸的火山

根据探险队在今年6月首次利用声纳绘制的卡维奥巴拉特火山图,这座火山矗立于印度尼西亚附近海底。霍尔登说:“卡维奥巴拉特火山高度超过11.5万英尺(约合3500米),比印度尼西亚陆地的三四座火山还高。卡维奥巴拉特火山宛如‘金鸡独立’,耸立于深海平原(深达5400米)之上时,这给人的印象最为深刻。”他们利用美国国家海洋与大气管理局新型“俄刻阿诺斯探索者”(Okeanos Explorer)号科考船上的高科技设备(如声纳和遥控操纵潜水器),最终实现了对卡维奥巴拉特火山的详细记录。

3.科考船的处女航

6月23日,当探险队准备离开港口,“俄刻阿诺斯探索者”号上演处女航时,苏拉威西省港口城市比通附近的高山在日落的映照下,浮现于“俄刻阿诺斯探索者”号的上方。据霍尔登介绍,美印桑吉-塔劳群岛区深海探险(INDEX-SATAL 2010)是美国与印度尼西亚两国科学家发起的一个多年合作项目的首次探险活动,旨在发现印度尼西亚深海资源,以便做进一步研究和保护。在今后几年,这个联合研究团队将搜集生物、化学与地质样本,这些样本可能在从生物燃料到医药等领域都具有广泛的用途。

4.火山喷发的证据

6月30日,当“小赫拉克勒斯”(Little Hercules)遥控操纵潜水器向卡维奥巴拉特火山下潜过程中,它拍摄的深海热泉向外喷涌羽状物。霍尔登表示,热液活动表明火山中心有岩浆,用地质学用语来说,这座火山一定“喷发相当频繁”。他说:“这是覆盖于卡维奥巴拉特火山顶的看似相当新鲜的火山碎屑沉淀物,陡峭、光滑的火山斜坡表明它最近刚刚喷发过。”

一周精彩太空照:卫星拍到火星南极霜冻(图)(2)

5.波动作用

照片由“地球观测1号”卫星携带的先进陆地成像仪(ALI)于2007年3月6日拍摄,美国宇航局7月10日公布。随着巴伦岛火山(左下)喷出 蒸汽,两种类型的波浪Z字形穿过印度洋。拍摄时,“地球观测1号”卫星位于安达曼群岛附近。

水平穿过海洋的微小波纹是洋流顶部的表面波。美国宇航局“地球观测台”表示,长黑斜纹(右侧)是汹涛海面出现的宽纹,这种海面所能反射的光线少 于更为平滑的海面。宽纹是内波产生的表面效应,内波穿过最底层的海水,从不直接涌出海面。

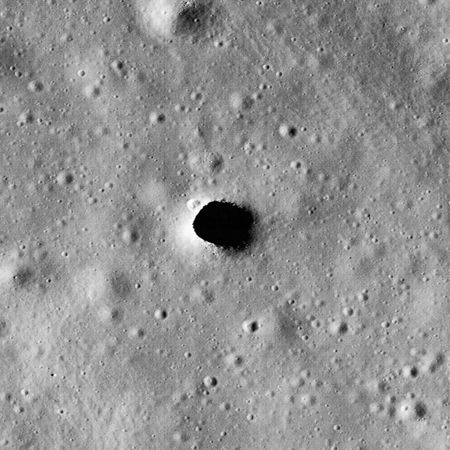

6.月球兔子洞

美国宇航局网站表示,月球勘测轨道器(以下简称LRO)拍摄的照片揭示了月球玛流斯小丘群的巨大“兔子洞”。LRO照相机项目首席研究员、亚利桑那州大学的马克·鲁宾逊表示:“它们可能通往一个地质上的仙境。我们认为这些巨洞就如同天窗,是在地下熔岩管顶部塌陷时形成的。”2009年,日本的“月女神”号飞船第一次对这些巨洞进行了拍摄。

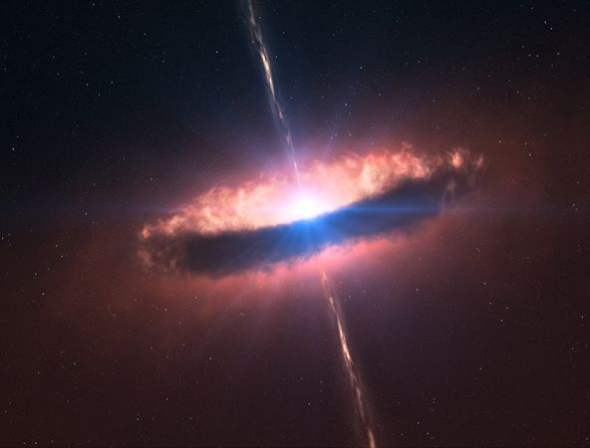

7.炙热尘盘

画家想象图,描绘了环绕一颗年轻恒星的炙热尘盘。根据刊登在本周《自然》杂志上的一项研究发现,与低质量恒星一样,大质量恒星周围可能也普遍存在这种现象。长久以来,科学家便一直怀疑新形成的大质量恒星产生的辐射压力阻止这种尘盘内的物质坠落,同时帮助形成这种结构,就像低质量恒星一样。根据一些望远镜获取的数据,类似这样一个环绕恒星的吸积盘的热物质质量大约是太阳的20倍。 (秋凌)

一周精彩太空照:卫星拍到火星南极霜冻(图)

新浪环球地理讯 北京时间7月16日消息,据美国国家地理杂志网站报道,最近,美国宇航局又公布了一组精彩的太空照片,其中既有哈勃太空望远镜拍摄的“恒星托儿所”、复活岛日全食、月球上的巨型“兔子洞”,也有环绕年轻恒星的炙热尘埃照片。

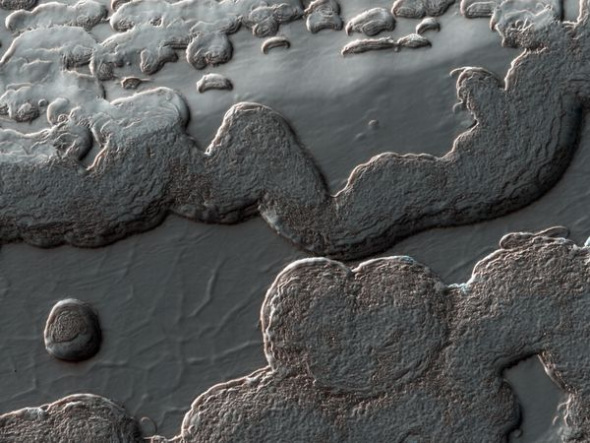

1.火星南极霜冻

这张照片于2007年3月6日拍摄,今年7月7日正式对外公布,展现了火星南极各种各样的表面结构。美国宇航局的HiRISE(超高分辨率成像科学实验照相机的英文缩 写)拍摄这幅照片时,火星南极正值春季,地表被二氧化碳霜覆盖。在这种霜冻的衬托下,南极的长槽(右侧)、圆坑以及不规则的台地(中部偏左)显得更为突 出。类似这样的地貌在火星南极剩余的冰帽地带较为常见。根据“火星环球观测者”号探测器此前拍摄的照片,火星南极的冰帽正在快速萎缩。

2.恒星托儿所

哈勃太空望远镜拍摄的“恒星托儿所”,7月13日由美国宇航局(NASA)和欧洲航天局(ESA)公布。欧洲航天局网站表示,形象地说,这个“恒星托儿所”就像是一个喧闹的大锅,酿制奇异的宇宙佳酿。这幅超级锐利的照片展示了NGC 2467星云的恒星形成区,亮蓝色的炙热年轻恒星散落在巨大的气体和尘埃云内。年轻恒星产生的强紫外线辐射让这一区域呈现出鲜艳而明亮的色彩。

3.复活岛日全食

11日在智利复活岛欣赏到的日全食景象,月球暂时遮住了太阳。日全食形成过程中,月球会在地球和太阳之间穿过,并在地球上投下一个圆形影子。在地面上,身在全阴影区域的观察者可以欣赏到月球遮住太阳盘的景象,整个过程持续了几分钟。此时,只有太阳暗淡的上层大气(日冕)仍依稀可见。

11日,只有身在太平洋地区一个155英里(约合250公里)宽的狭长地带的少数人有幸目睹此次日全食。月球投下的影子从新西兰北部开始,扫过一些偏远的岛屿,最后终止于南美洲最南端。

4.NASA低温测试火箭发动机

美国宇航局的下一代固体燃料助推火箭在低温条件下能够正常工作吗?9月针对处于研发阶段的发动机DM-2进行的测试可能给出答案。这幅未标注日期的照片在承包商ATK空间系统公司位于美国犹他州普瑞蒙特瑞的测试设施拍摄,7月6日对外公布。点火前,DM-2将被冷却到40华氏度(4摄氏度),以确定火箭能否在低温天气下正常运转。

未来的助推器与用于航天飞机的助推器类似。这种新型助推器在隔热等很多方面加以改进,以提高美国宇航局未来运载火箭的安全性、性能以及可靠性。新型发动机是为“星座”登月计划设计的。根据美国总统奥巴马为宇航局敲定的新探索计划(4月16日正式对外公布),“星座”计划已被取消。

揭秘毒贩可卡因潜艇:玻璃纤维造难以发现(图)(2)

4.被迫靠岸

2008年,哥伦比亚海军迫使一艘自制潜艇在太平洋港口城市图尔博靠岸,潜艇上满载1.6吨可卡因。美国缉毒局特工在接受媒体采访时透露,多数毒品走私潜艇采用玻璃纤维制造,由普通船用柴油发动机驱动,从南美向北轻掠过太平洋海面航行,雷达根本探测不到。在中美洲或墨西哥,可卡因曾经以其他手段被秘密运往毒品的最终目的地——美国。多数走私潜艇的制造成本在每艘100万美元左右,铤而走险成功一次以后,就会被凿沉。据布劳恩介绍,像7月2日在厄瓜多尔缴获的那种全潜式潜艇可以重复使用。

5.内部一瞥

2009年,美国佛罗里达州基韦斯特市的政府设施内,一艘自制潜艇内的老式船长驾驶盘。在2008年被缴获前,这艘潜艇用于将7吨重的可卡因从哥伦比亚向北经太平洋运入美国。据《纽约时报》报道,毒品走私分子以前将这种自制潜艇称为“棺材”。可现在,走私毒品用的潜艇越来越先进,拥有现代化电子仪器、导航系统、反雷达系统甚至水冷式消音器。

水冷式消音器可以让红外设备很难发现走私潜艇。据美国国家地理频道的纪录片《走进可卡因潜艇》(Inside Cocaine Submarines)介绍,犯罪分子还在不断扩展走私潜艇的航程,有些潜艇可以在无需加油的情况下航行3000英里(约合4800公里)。

6.俄罗斯毒品走私潜艇

2000年,哥伦比亚首都波哥大,一艘毒品走私潜艇放在仓库里。这艘潜艇长100英尺(约合30米),发现时周围到处是俄语设计图,就是在照片显示的这间仓库被警方没收的。据哥伦比亚警方介绍,这艘潜艇可以装载至少150吨可卡因或海洛因。基于走私潜艇技术的最新进展,专家认为发达国家的工程师为这些潜艇的建造提供了专业技术。布劳恩说:“如果身边没有经验丰富的工程师,明白他们要去做什么,任何人不会投资数百万美元去造潜艇,即便是联合企业。这确实是现实。”(秋凌)