社区新闻

揭秘奇特蜂窝状云团:不停变换形状(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月23日消息,据美国国家地理网站报道,美国国家海洋与大气管理局(NOAA)科学家实施的最新研究结果表明,一种奇特的蜂窝状云团相互之间能够“交流”,以同步变换形状或重组。科学家表示,如果他们可以确定不同形状的云团是怎样形成的,气候预测会因此变得更准确。

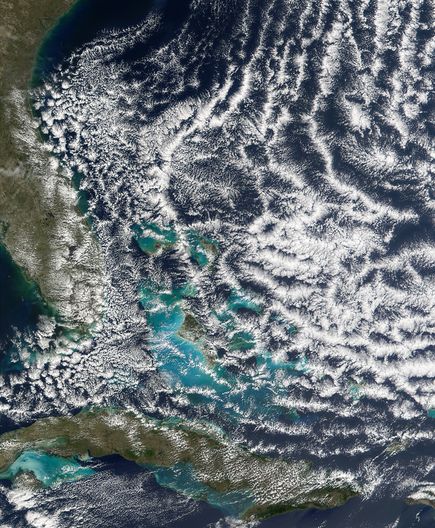

1.蜂窝状云团

在这张照片中,秘鲁海岸上空的缕缕青云形成蜂窝状结构(中)。美国国家海洋与大气管理局(NOAA)的最新研究结果显示,这种开放蜂窝状海上云团相互之间可以“交流”,以便同步、不停地变换形状或重组。在厚厚的蜂窝状云团壁内,水滴增多,接着作为降雨落到地面,蜂窝状云团壁消失,雨滴在降落过程中蒸发,令空气温度下降,进而产生向下气流。

据参与实施这项研究的美国西北太平洋国家实验室物理学家王海龙(音译)介绍,当向下气流与海面相接触,它们会向外流动,相互碰撞,“迫使空气再次向上运行”,“在不同位置形成新的开放蜂窝壁。”作为重组循环的一部分,新形成的云团最终会同步降雨,而整个重组循环会持续数天时间。

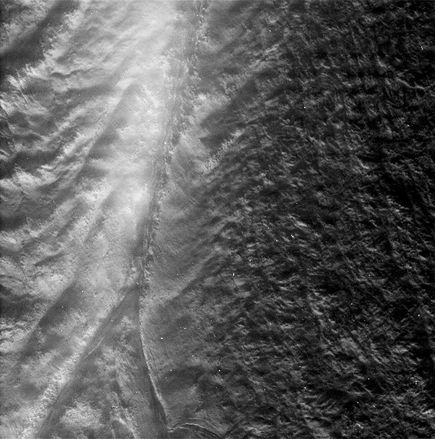

2.六边形封闭云团

南大西洋上空一条狭长地带笼罩着六边形云团——连阴天常见的“封闭蜂窝”系统。美国国家海洋与大气管理局的最新研究或许有助于搞清降雨在决定云团形状方面的作用,这反过来又能确定有多少阳光到达地面。据王海龙介绍,与上图由降雨驱动形成的开放蜂窝状云团结构相比,封闭蜂窝状云团太小,无法轻易变成雨滴。他说:“那两个不同形状对太阳辐射具有截然不同的反射能力。开放蜂窝向太空反射的太阳辐射更少,结果让更多的太阳辐射渗透到海面,从而令海洋温度上升。”

3.同步循环变形

巴哈马群岛上空笼罩的开放蜂窝状云团。实施最新研究的科研团队注意到,蜂窝状云团能以同步循环进行重组。在电脑模型上模拟了形状不断变换的云团以后,研究人员把降雨锁定为每个重组事件的潜在催化剂。据美国国家海洋与大气管理局介绍,将海上云团的精确测量数据返回地面的船载扫描激光器,证实了研究人员的这种猜测。“交流”云团系统从本质上讲是自我组织的典型例证,似乎能在没有人的外部干预情况下有目的地形成。这一过程还发生在晶体生长、行星形成和昆虫聚集等事件中。

一周精彩太空照:从水星回望地球月球(图)(2)

4.大型空间模拟器

欧洲航天局8月3日宣布,名为MetOp-B的新型气象卫星已经通过了关键测试,证明它可以承受太空寒冷真空状态。上图是MetOp-B卫星的有效载荷舱从荷兰的大型空间模拟器(LSS)中被吊出来的情景。MetOp-B卫星将持续提供有关地球温度、湿度、云量和大气气体的数据,欧洲一共会发射三颗这样的卫星。MetOp-A已于2006年发射,MetOp-B定于2012年发射,最后是MetOp-C,将在2016年发射。

5.土卫二虎纹状裂缝

在美宇航局“卡西尼”号飞船8月13日飞越期间,土星卫星土卫二的“虎纹”裂缝夹在光明与黑暗之间,以颇具立体感的浮雕形象展现在我们面前。土卫二南极附近的虎纹状裂缝其实是这颗卫星间歇泉的源泉,这些间歇泉不断将水蒸汽和有机颗粒喷射到太空。这条狭长裂缝被称为“大马士革沟”(Damascus Sulcus),是“卡西尼”号飞船前一次飞越土卫二期间用热成像仪扫描的多条虎纹状裂缝之一,那次飞越旨在查明土卫二间歇泉是否是由地下液态水库形成的。

6.流星从天文台上空划过

根据这张摄于8月13日晚至14日凌晨的长曝光照片,英仙座流星雨从位于智利的欧洲南方天文台帕拉纳尔观测台上空划过,而帕拉纳尔观测台看上去正沐浴在月落之后的淡红色余辉中。英仙座流星雨每年都会光临地球,在北半球看得最为清楚,因为流星似乎从北方天空的英仙座四散而开。不过,由于帕拉纳尔观测台当天晚上夜空漆黑一片,令摄影师斯蒂芬妮-奎萨德捕捉到从甚大望远镜的平台附近一闪而过的流星。

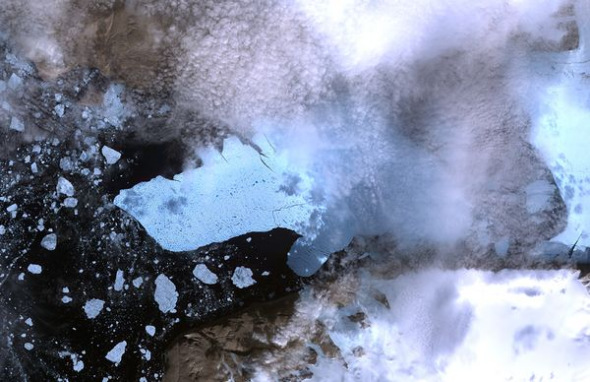

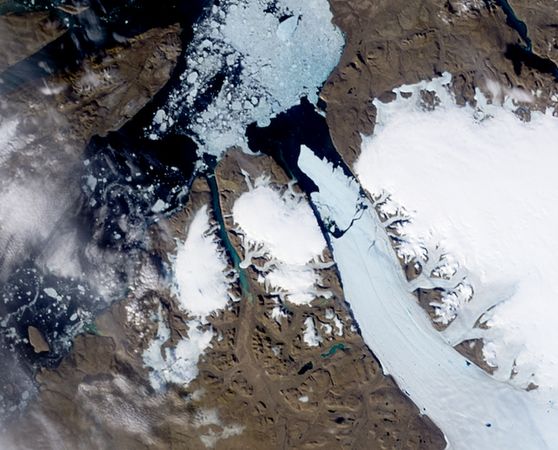

7.北极冰川崩裂

一个面积相当于四个曼哈顿的冰山8月5日沿着格陵兰岛西北部海岸与彼得曼冰川分裂。8月12日,美宇航局Terra卫星发现了这个新生的冰山。在这张照片中,薄云部分笼罩于冰山之上。虽然冰山从彼得曼冰川分裂并无任何不寻常之处,但科学家正在密切注视这个冰山的动向,以了解它是否会在巴芬湾形成如山海冰,或对北极地区航道构成威胁。 (孝文)

一周精彩太空照:从水星回望地球月球(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月20日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与欧洲航天局最新拍摄的璀璨球状星团、北极冰川崩裂及土卫二虎纹状裂缝等壮观景象。

1.从水星回望:地月相依相伴

根据美宇航局8月17日公布的照片,从1.14亿英里(约合1.83亿公里)之外回望,地球和月球看上去就像点缀于闪闪恒星背景下的两个亮点。这张照片是由美宇航局“信使”号飞船拍摄的。“信使”号目前正在稳定的水星轨道上运行,水星也是距离太阳最近的行星。它一路上还在寻找水内小行星(vulcanoid),即理论上存在于水星与太阳之间轨道的岩质小天体。迄今,科学家尚未发现水内小行星,“信使”号是美宇航局发射的第一颗绕水星轨道飞行的探测器,令其具备了寻找暗淡小天体的独特优势。

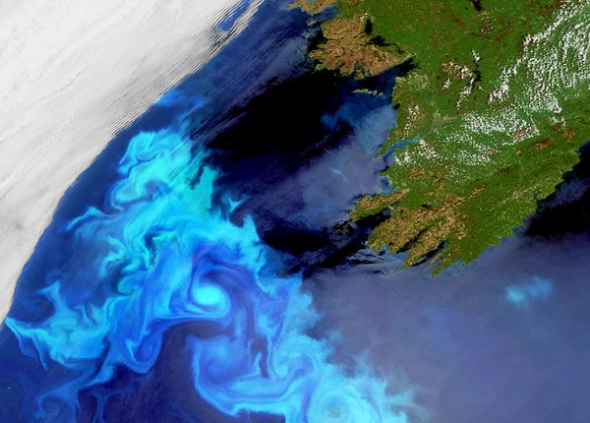

2.浮游生物形成铁蓝色漩涡

据欧洲航天局本周公布的卫星照片显示,浮游生物大量繁殖引起的水花在爱尔兰海岸附近形成了铁蓝色的漩涡。这张照片摄于今年5月。浮游生物是漂浮于海面或海面附近的微小海洋植物。每年春季,在自然条件的驱使下,北大西洋的浮游生物大量繁殖给海水染上了某种色彩,令一群群的微小植物从太空清晰可见。

3.璀璨球状星团

据美宇航局8月16日公布的照片显示,温暖的尘埃光环(绿色)分布于半人马座球状星团周围,这张照片是由美宇航局WISE太空望远镜拍摄的。半人马座球状星团肉眼可以看见,早在古代就被天文学家发现。最初以为它是恒星,19世纪,天文学家最终确认它是一个在引力作用下由数百万颗恒星组成的星团。大量研究表明,半人马座球状星团中心地带有一个黑洞。据美宇航局介绍,由于所有星系的中心地带都被认为有黑洞,半人马座球状星团应该重新分类,而在最新照片中,它则变成了光秃秃的矮星系。

寻访印第安部落:经营赌场恢复被破坏环境(图)

1580年前后,当这片土地因旱灾而干涸时,新墨西哥州普耶山崖的居民遗弃了自己的家园。他们的后裔就是圣克拉拉普韦布洛部落,如今正努力让附近的水土恢复生机。

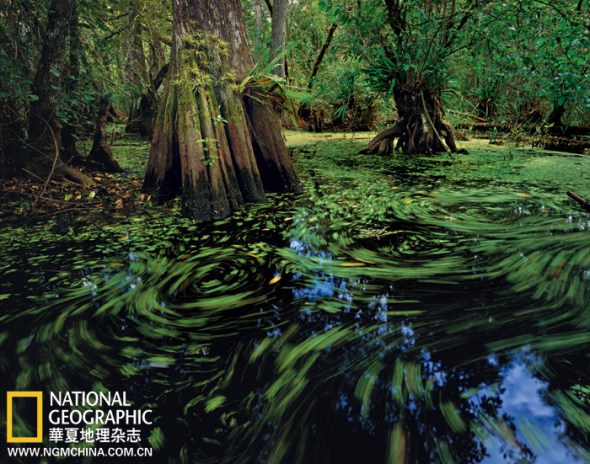

一片泥沼宛如幽碧的天空,星系般的浮萍被缓慢的水流搅动出涡旋。佛罗里达州的塞米诺尔部落给这一片沼泽起名为“侏罗纪”。

这里没有路标指明方向,只有一棵松树虬曲的枝干指向无尽苍穹。它是荒野中的荒野,狂风撕扯着这片位于大陆分水岭一侧的土地,被远古冰川打磨出来的地形仍未刻上道路的疤痕。东肖肖尼部落和北阿拉珀霍部落享有的这片保留地可追溯至1937年,比美国通过《荒原法》(1964年)还早了几十年。

在美国印第安人栖居的郊野地区正有了不起的

事情发生:那些一度被夺去土地的部落,正在成为恢复野生环境的楷模。

撰文:查尔斯 · 鲍登 Charles Bowden

摄影:杰克 · 戴金加 Jack Dykinga

翻译:王晓波

在诞生了原子弹的那座城市(洛斯阿拉莫斯)与格兰德河的一条河谷之间,有种新鲜事物正在日光下滋长:尽管如今的谷地中散布着印第安人经营的赌场,旧时风物却在回归。这里是新墨西哥州的圣克拉拉峡谷,一支印第安部落正让先辈的土地恢复原貌。从60米高处俯瞰圣克拉拉溪的火山断崖上,坐落着普耶崖居住区,用石料修砌的建筑容纳了几百间屋子,另有至少700所民居是从下方崖壁松软的凝灰岩上凿出来的。没有人在家,五个世纪以来一直如此。这个聚居点大概是在雨水充沛的时期创建的。后来到1580年前后,大旱把这一处村落清空了。当年山民的后裔就住在如今的圣克拉拉村落里,位于格兰德河下游方向13公里处,是专门的印第安保留地。在几十年坐视不理之后,这个部落正努力把圣克拉拉溪沿线的整片流域恢复成自然状态。最终将有数千公顷的土地重新披上茂密的原生植被,荫庇河狸和鳟鱼。

全美国被印第安事务局(BIA)认定的部落有564个,除了圣克拉拉的普韦布洛,还有越来越多的部落在采取行动,复原被许多代人的过度使用摧毁的土地。印第安保留地覆盖了美国2200万公顷的土地(国家公园服务局的管辖面积也不过3400万公顷),只不过,其中大多数地皮并没有被当做荒野或野生动物保护区来管理。但印第安人的领土内正发生着令人刮目相看的事情。那些曾被夺去土地、甚至被美国政府残暴统治过的土著民族,现在树立起打理野生环境的楷模。

1979年,萨利什-库特内部落联盟在美国率先把部落领土——从平头印第安保留地的山峦与草场中划出3.7万公顷——设为荒野区。从那时起,内兹珀斯部落在俄勒冈州东北部取得了6590公顷的祖先领土,对它的管理将以保育鱼类和野生动物为唯一目的。蒙大拿州东北部的阿西尼博因部落、苏部落致力于让野牛重归佩克堡保留地。明尼苏达州的奇珀瓦部落已使红湖中大伤元气的湛睛鲈鱼恢复繁盛。亚利桑那州的阿帕奇堡保留地中,濒危的阿帕奇鳟鱼找到了新家,而森林的管理者心中所想的不只是木材,还有生态。

圣克拉拉普韦布洛区的自然保护事业有一个不可思议的开端。2000年5月一天晚上,部落附近的班德利尔国家纪念地燃起山火,原本是为了以可控的火势清除低矮灌木,不料酿成横祸。这场大火最后吞噬了洛斯阿拉莫斯和白石两地的235座建筑,受灾面积超过1.9万公顷,包括圣克拉拉峡谷的北段。火势甚至蔓延到了洛斯阿拉莫斯国家实验室,好在里面的核设施没出现辐射泄漏迹象。浓烟散去之后,圣克拉拉的印第安人关闭了长期作为旅游景点的峡谷,并宣布要从印第安事务局手中接管这片土地。

今天,这里天色湛蓝,松柏的清香在早晨的空气中浮动。山谷里伸出一道青翠的树林,它的走向对应着一条通向巴耶斯破火山口的路径。部落的人从格兰德河两岸263公顷的土地上移走了侵略性的外来物种——柽柳、榆树和沙枣,并恢复了30公顷湿地。峡谷之上被大火烧过的区域中已植入170万棵树苗,有黄松、黄杉、蓝杉、云杉和白杉。在火鸡溪与主河道交汇的地方,马鹿的踪迹到处都是。15年前,最后一只河狸离开了峡谷,现在部落希望恢复河畔植被,把河狸吸引回来,让它们重新筑起水坝,蓄起池塘,最后,当泥沙填满水洼,就形成了草场——这往复的自然节律就和山峰一样古老。部落里主管休闲事业的斯坦利· 塔福亚简要地说:“我们正努力做的事就是恢复我们的资源。上了年纪的族人希望峡谷和我们那个年代一样美好,让自己的孙子辈也能享有。”

话虽如此,复原的目标也并非什么人间天堂。欧洲入侵者抵达的时候,北美的山川已算不上是原始荒野了。早期的猎手可能有份剿灭猛犸象和其他冰川期末尾的大型动物,其后的数千年里,印第安土著按自己的需要改造土地,兴建了水坝、运河和农田。他们定期砍伐和焚烧森林,来清出种庄稼和打猎的土地。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

走进埃及鲸之谷沙漠:曾为史前巨鲸世界(图)

你是否能想像这样的场景:这片干燥的荒原曾是水下世界,有巨鲸在捕猎游弋。今天到访鲸之谷的游客可以顺着石头砌边的小道,去看一看那些容纳着仅存于远古的海洋生物化石的巨岩。

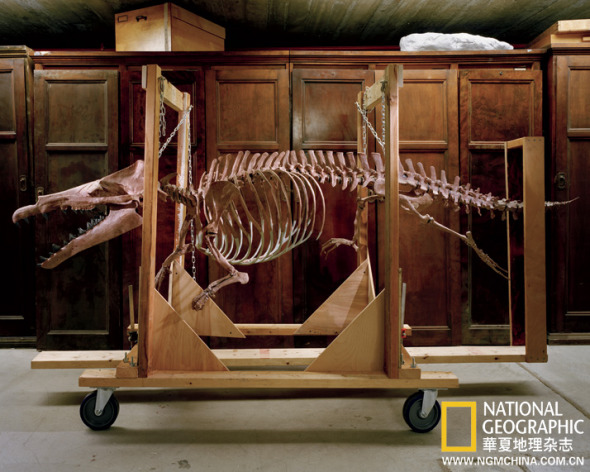

在鲸之谷发现这具3700万年前的龙王鲸骨骸时,它的吻部和尾巴分别从一座山丘的正反两侧戳了出来,身上覆盖的岩石将它保存得非常完美。今年,它会被运回埃及,在一家新建的鲸类进化博物馆隆重展出。

可以找到早期鲸类进化线索的国家,不是只有埃及。这具4700万年历史的慈母鲸化石骨骸出土于巴基斯坦,现存密歇根大学古生物博物馆的地 下室。靠着强健的腿和有蹼的脚,它能像海狮一样把自己推上陆地。这腿脚也能在游泳时提供推力,尾巴主要起舵的作用。后来的鲸能靠尾巴的动力更高效地游动, 后肢缩小,前腿变成鳍。

埃及的一片沙漠,过去曾是汪洋万里。这里隐藏着进化史上一次惊人巨变的秘密。

撰文:汤姆 · 穆勒 Tom Mueller

摄影:理查德 · 巴恩斯 Richard Barnes

翻译:闾佳

3700万年前,在古地中海的水域里,一头足有15米长、阔口巨牙的夭矫巨兽沉到海底死掉了。几百万年过去,它的骨骸蒙上了厚厚一层沉积物。大海渐渐消退,从前的海床变成了沙漠,风霜慢慢刨去骨头上面的砂岩和页岩。渐渐地,世界变了。地壳的变动把印度推入亚洲的版图,挤出了喜马拉雅山脉。在非洲,人类的始祖头一次只靠后腿站起来走路了。法老王建造了金字塔。罗马盛极一时又灭亡。与此同时,风继续耐心地挖掘。终于有一天,菲利普·金格里奇出场,来完成这件杰作。

去年11月的一天,日落的时候,密歇根大学的古脊椎生物学家金格里奇,在一片叫做“鲸之谷”的埃及沙漠里,伸开手脚躺在巨兽“龙王鲸”的脊柱旁边。他身旁的沙地里散落着鲨鱼牙齿、海胆刺、巨型鲶鱼的化石。“我跟这些水底生物待了这么长时间,没过多久,我就觉得自己生活在他们的世界里了。”他一边说,一边用刷子戳着一段粗大的脊骨。“我张望这片沙漠的时候,眼里映出的是海洋。”金格里奇正在寻找巨鲸骨骼的一处关键部位,他抓紧时间赶工。天色正暗下来,他必须在同事们感到担心之前赶回营地。“鲸之谷”是个美丽的地方,可也很危险。就在这些史前海怪骨头的周围,金格里奇还发现了一些倒霉人类的遗骸。

他顺着脊柱挪向它的末端,用刷子柄试探着每一截椎骨。之后他停下来,放下工具。“最大的宝贝就在这儿了。”他说。他用指头灵巧地清掉了沙子,露出一根不过20厘米的细长骨头。“鲸的腿可不是轻易能看得到的。”他用双手虔诚地捧起了这根骨头。

龙王鲸确实是一种鲸,但它有两条跟三岁小女孩儿的腿差不多尺寸的小巧后腿,从腹侧伸出。这可爱的小肢拥有完美的构造,但却一点用处也没有(至少对走路而言),要理解适应性超强的游泳健将现代鲸,怎样从一度四肢行走的陆生哺乳动物转化而来,这两条腿是关键的线索。金格里奇职业生涯的大部分时间都用来解释这一转变——可以说是动物界最深奥的一次转变。他在此过程中指出,从前神创论者用鲸作为反驳进化论的最强武器,可现在鲸倒有可能成为进化论的最佳证据。

“像这样完整的龙王鲸样本,有着罗塞塔石碑般的启示意义,”在驱车返回营地的路上,金格里奇告诉我,“跟零碎的遗骸比起来,它们能对这种动物的生活方式提供多得多的资料。”

事实上,鲸之谷里到处都是这种“罗塞塔石碑”。过去27年,金格里奇和同事们已经在这里找到了上千具鲸骸,留待发现的就更多了。我们开回营地,金格里奇的几名队员也正从自己负责的考察现场回来。我们就着烤羊肉、蚕豆汤和大饼的晚餐讨论起他们的收获来。穆罕默德· 萨迈赫是鲸之谷保护区的管理员队长,一直在东面更远的区域勘探,并报告了几处新的骨骸堆——破解自然进化史大疑团的新线索。约旦博士后伊亚德· 扎尔穆特和研究生莱恩· 贝贝伊则在一处悬崖边上发掘一只古鲸的吻部。“我们认为其他的身体部分就埋在下面。”扎尔穆特说。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

一周精彩太空照:英仙流星划过非洲最高峰(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月17日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与其他国家航天局最新拍摄的星系剧烈碰撞、流星从乞力马扎罗山顶划过及最大冰川崩裂形成“冰岛”等壮观景象。

1.流星划过非洲最高峰

根据这张于8月9日公布的照片,一颗流星从非洲第一高峰——坦桑尼亚的乞力马扎罗山上空划过,与此同时,向山顶进发的登山者的手电筒光则如蛇般蜿蜒。8月12日晚到8月13日凌晨,光临地球的英仙座流星雨活动达到峰值,月亮的亮光暗下来,使得一颗颗流星看上去更加明亮,这种壮观的景象令北半球的观测者们惊讶不已。

2.太空机器人

这是太空机器人“Robonaut 2”6月2日在休斯敦约翰逊太空中心一个电磁干扰实验室内的画面。虽然“Robonaut 2”不能说话,但这并不意味着它不能交流。这款机器人的灵巧度接近人的水平,它正在操作人员的帮助下,在微博Twitter上记录一场风暴,而在今年秋天发射到太空以后,仍会继续这样做。

“Robonaut 2”机器人由美宇航局和通用汽车公司联合开发,将于今年11月发射到国际空间站,在那里,它将通过休斯敦地面控制人员的指令,实施单调或危险的工作。虽然日程安排很满,“Robonaut 2”机器人仍有时间对从《星际迷航》到《星球大战》等电影中的理论进行评估。“Robonaut 2”机器人的操作人员8月10日在Twitter上写道:“我对它真是羡慕不已。C3PO就是擅长飞檐走壁的‘金色罗宾’。”

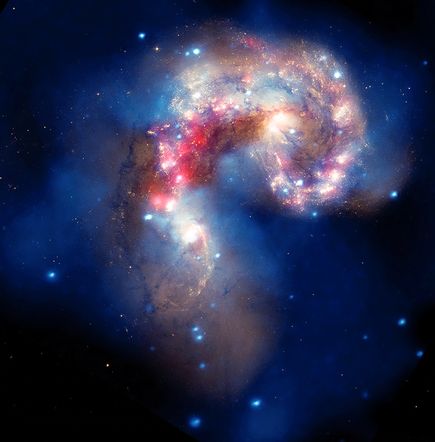

3.星系剧烈碰撞

根据钱德拉X射线太空望远镜、“哈勃”太空望远镜和“斯皮策”太空望远镜(红色)所拍照片合成的彩色图,它们分别以蓝色、金色和褐色以及红色显示了星系碰撞的壮观瞬间。这张合成图由美宇航局大天文台(Great Observatories)计划于8月5日公布。这些触角星系距离地球大约6200万光年,得名于像触角一样的“手臂”(由星系相撞产生的潮汐力形成)。这场正在发生的碰撞始于一亿多年前,诱发数百万颗恒星在尘埃和气云中形成。

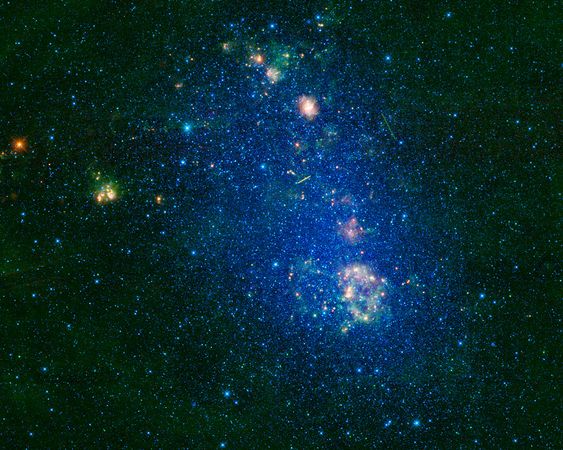

4.不规则星云

根据美宇航局8月9日公布的照片,不规则星云——小麦哲伦星云确实不符合像“螺旋星云”等其他星系的分类标准。照片由美宇航局广域红外线巡天探测卫星(WISE)拍摄。根据WISE网站介绍,小麦哲伦星云距离地球大约20万光年远,命名于葡萄牙探险家费迪南德-麦哲伦,是他在1519年的环球之旅中发现的。

5.北极冰川崩裂形成“冰岛”

在这张美宇航局地球天文台(Earth Observatory)8月10日公布的照片中,一个面积相当于四个曼哈顿的冰山8月5日从格陵兰岛彼得曼冰川脱落。这或许是有记录以来最大的冰川崩裂,事件发生数小时后美宇航局Aqua卫星携带的中分辨率成像光谱仪(MODIS)便捕捉到这一幕。据特拉华大学海洋物理学家和工程师安德里亚斯-穆恩肖(Andreas Muenchow)介绍,从彼得曼冰川分离的“冰岛”面积达100平方英里(约合260平方公里),其含水量足够供应全美国民众饮用水120天之久。(孝文)

美洲现新种红须猴:1个家庭每年生1个宝宝(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月16日消息,据美国国家地理网站报道,科学家8月12日表示,他们在哥伦比亚境内的亚马逊雨林地区,发现了一个长着浓密红须的新猴种。实际上,科学家早在20世纪60年代就发现了红须伶猴(学名Callicebus caquetensis),但是,由于哥伦比亚南部卡奎塔省(Caquetá Province)政治局势动荡不安,他们无法靠近那里进行深入研究,这种局面直至2008年才得以改变,一个探险队最终确认红须伶猴是新猴种。

1.卡奎塔红须伶猴

据探险队领队、哥伦比亚国立大学灵长目动物学家托马斯-迪夫勒(Thomas Defler)介绍,卡奎塔红须伶猴如猫般大小,由于终生都在寻找交配伙伴,这种灵长目动物“令人十分感兴趣”,因为这在猴类当中是个不同寻常的特征。它们常常成双成对坐在树枝上,尾巴纠缠在一起。

迪夫勒指出,一对雌雄卡奎塔红须伶猴每年生一个宝宝,父亲承担起照顾幼猴的大部分工作,至于为何由雄性承担这项工作,原因尚不得而知,但可能存在进化优势。此次探险之旅由国际灵长类动物保护行动基金和保护国际基金会哥伦比亚分部共同资助,科学家将在最新一期的《灵长类动物保护》(Primate Conservation)杂志上详细描述他们的研究成果。

2.栖息地遭到破坏

迪夫勒表示,由于哥伦比亚乡村地区养殖业的不断发展,使得亚马逊雨林栖息地变得支离破碎,新发现的卡奎塔红须伶猴常常被迫在地面生活,结果,这使得它们更易于遭受虎猫、猛禽等掠食者的威胁。据迪夫勒介绍,卡奎塔红须伶猴的数量估计不足250只,这意味着国际自然保护联盟(IUCN)可能会将这种猴种列为极度濒危物种。不过,幸运的是,卡奎塔红须伶猴看上去能忍受在次生林生活的艰辛。次生林是指因农业或商业开发砍伐后重新生长起来的树林。

3.红须亮眼

卡奎塔红须伶猴通常四只为一群,生活在哥伦比亚卡奎塔省河流沿岸。迪夫勒指出,与其他以水果为食的动物一样,卡奎塔红须伶猴在将植物种子分散至整个雨林地区起着至关重要的作用。

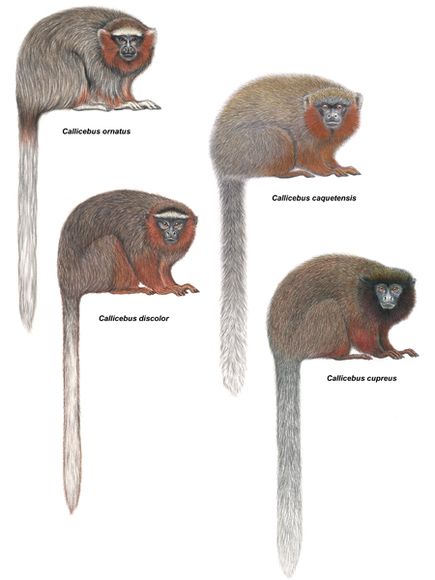

4.伶猴属

卡奎塔红须伶猴(图像右上方)与其亲属(左上方和底部)相比,具有不同的体色和斑纹,如卡奎塔红须伶猴的前额没有白块,而尾巴有灰色斑纹。迪夫勒指出,这种差异可能有助于猴类辨别“自家人”,同时也有助于人类发现新物种。在2008年的探险中,迪夫勒及其团队还依赖于猴的叫声追踪新猴种——卡奎塔红须伶猴拥有动物世界最复杂的表明领地的叫声之一。(孝文)

英仙座流星雨如约光临地球(组图)(2)

5.流星与群山交相辉映

在这张摄于2009年8月13日的照片中,一颗英仙座流星从月光照耀的伊朗厄尔布尔士山脉岩层上空划过。据美国芝加哥阿德勒天文馆天文学家盖泽-格约克(Geza Gyuk)介绍,预测何时看到最多流星的工作仍然任重而道远,因为天文学家分析英仙座流星雨结构的研究进展缓慢。格约克说:“这项工作涉及大量‘艺术’,惊奇总是在不经意间来临。事实上,这也正是观测英仙座流星雨的乐趣之一:我们永远不知道商店中可能有什么美味。”

6.英仙座流星雨:彗星残骸

每年地球都会撞击“斯威夫特-塔特尔”彗星,虽然这颗彗星每隔130年左右才与地球亲密接触一次。流星体会在地球大气层燃烧殆尽,而空气温度升高后形成华丽的条纹状物体,那便是我们眼中的流星。这张照片是8月8日一颗流星从匈牙利一处遗址上空划过的画面。在1862年美国内战期间,美国天文学家刘易斯-斯威夫特和贺拉斯-帕内尔-塔特尔相隔几日先后发现了“斯威夫特-塔特尔”彗星。“斯威夫特-塔特尔”彗星是英仙座流星雨的母体彗星,上一次出现在地球附近是在1992年,下一次有望在2125年光临。

7.落基山脉上空流星雨

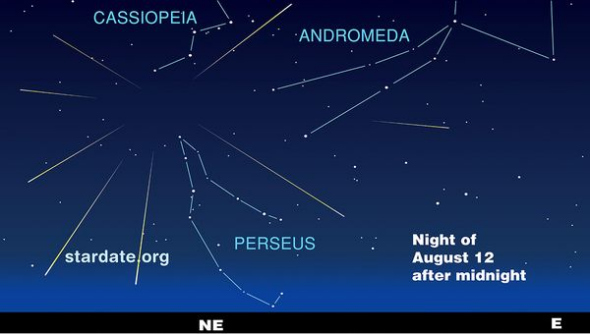

这张照片是2009年8月一颗流星从加拿大落基山脉班夫国家公园上空出现的镜头。当我们看到英仙座流星雨从夜空划过时,我们称之为流星。但是,这些专门用语解释起来有些难度,流星体是外太空的岩石碎片和冰,只有当流星体进入地球大气层燃烧掉的时候——正如英仙座流星雨本周遭遇的情况,它们才会变成流星。如果流星没有燃烧掉,而是最终落在地面,它会被称为陨石。千万不要去寻找英仙座流星雨爆发过后残留的陨石,最终只能是徒劳。美宇航局流星体专家比尔-库克在2009年接受采访时说:“由于英仙座流星雨是参杂有微小尘埃的冰,它们永远不会落到地面。”

8.英仙座流星雨路线图

要想观测2010年英仙座流星雨,应注意一颗颗流星从东北方向出现后,向天空多点延伸的路线,尤其是在午夜或午夜过后,正如这张2010年8月12日北半球夜空英仙座流星雨路线图所示。观测英仙座流星雨的最佳办法还是用肉眼,我们可以舒服地躺在地上或是躺椅上,静候流星划破夜空的美妙场景。(孝文)

太阳风暴致多地出现壮观极光(组图)(2)

5.天空闪现绿光

8月4日,加拿大马尼托巴上空的云团沐浴在极光的绿光中。引起极光的日冕物质抛射还能形成地磁暴,进而影响到进行太空行走的宇航员、在地球轨道运行的卫星,甚至是地面的通信和电力系统。据空间气象网站介绍,与之前强度大、现身海拔相对较低地区的太阳风暴一样,即将冲击地球的带电粒子应该不会给人们的生活带来太大影响。该网站称:“当云团笼罩大地——可能是在8月10日,高海拔地区的业余天文爱好者应警惕极光的出现。”

6.紫色迷雾

8月4日,从苏必利尔湖岸望去,极光闪现的绿光与顶端的青紫色云团相映成趣。根据地球大气层中的原子类型以及它们在天空中的高度,极光会闪现不同的颜色。我们大多看到的是黄绿色的极光。这是因为人眼可以看到低海拔地区(距地面大约100至300公里处)氧原子形成的光影展示。绿色和紫色是由氢气和氦气等较轻的气体产生的,而氮气又能给绿色极光大幕底部增添一道道红边。

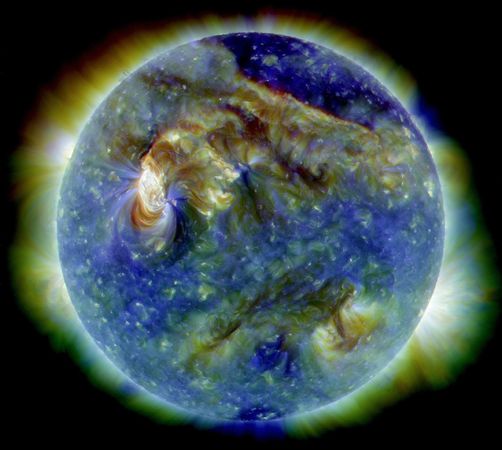

7.太阳活动趋于频繁

正如这张由太阳动力学观测台拍摄的照片显示,太阳的发光旋转物(图像中央左侧)标出了等离子体流释放8月1日日冕物质抛射的位置。那次日冕物质抛射引发了上周壮观的极光现象。不同的颜色显示了太阳具有温度差异的地区。太阳活动周期是太阳黑子数及其他现象的准周期变化,大约11年为一个周期。上一个太阳活动高峰期结束于2001年,随后进入长期的静默期。连同最新活动频繁的太阳黑子,8月份的日冕物质抛射似乎是太阳重新觉醒的迹象,这对极光迷来说是个好消息,但却会给卫星、宇航员和部分地面设施带来潜在麻烦。(孝文)

太阳风暴致多地出现壮观极光(图)

新浪科技讯 北京时间据美国国家地理网站8月11日报道,上周,由于日冕物质抛射产生了大量等离子体或带电气体,结果形成了壮观的北极光,更令人惊讶的是,这一现象竟然持续数日。看到下面这些天文奇观,你定会惊叹于大自然的鬼斧神工,甚至产生敬畏之情。

1.极光笼罩加拿大魁北克

8月4日,极光形成的绿色幕布笼罩在加拿大魁北克省克里族地区瓦斯卡冈迪什鲁珀特河(Rupert River)上空,形成了光影交错的壮观景象。美宇航局太阳动力学观测台捕捉到8月8日日冕物质抛射的壮观景象,这些物质喷发直接瞄准地球,还引发了将出现天文奇观的猜测。如今,业余天文爱好者或许将迎来另一场视觉盛宴:美宇航局太阳及日光层探测器7日发现的太阳耀斑活动甚至比前一次强度更大。虽然这一次大部分等离子体不是直接朝向地球,但科学家表示这仍会带来另一轮五彩极光展示。

2.灿烂星空与极光辉映

8月6日,上周日冕物质抛射形成的极光在加拿大马尼托巴湖岸边劳伦海滩上空发着微光。极光是由于太阳带电粒子(太阳风)进入地球磁场,在地球南北两极附近地区的高空,夜间出现的灿烂美丽的光辉。太阳喷射的带电粒子与地球大气层中氮、氧等原子碰撞,给其注入能量,这些原子以光的形式释放,结果产生了绿色、红色、蓝色等颜色的闪闪发光的大幕。

3.奥斯陆极光表演

8月4日,在上周日冕物质抛射引起的极光展示中,绿光与湖水和大地相映成趣。在北半球,极光在靠近北极圈附近的高海拔地区更为常见,比如美国阿拉斯加州北部、加拿大和斯堪的纳维亚半岛。不过,根据科学家的预测,8月7日的日冕物质抛射使得极光这种壮观现象在世界上一些海拔相对低的地方出现。事实上,业余天文爱好者甚至在奥斯陆、加拿大马尼托巴湖和美国苏必利尔湖这些地球最南端的地方捕捉到极光靓影。

4.湖水与极光交相辉映

正如这张全景图所示,8月3日,在苏必利尔湖靠向密歇根州的一侧,五颜六色的极光交相辉映。向地球进发的太阳风暴并不一定就能形成极光。若没有大量太阳观测卫星的帮助,科学家很难确切了解到日冕物质抛射对地球大气层的准确影响。根据哈佛-史密森尼天体物理中心科学家利昂-格鲁布的预测,8月1日太阳耀斑形成极光的概率为50%。