社区新闻

泰坦尼克号发现25年:嗜铁菌不断侵蚀沉船(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月3日消息,据美国国家地理网站,1985年9月1日,由美国国家地理学会资助、海洋探险家罗伯特-巴拉德带领的探险队,在纽芬兰岛附近的北大西洋海底发现了“泰坦尼克”号沉船。如今,整整25年过去了,这艘曾经世界上最大、最豪华的客轮已完全屈服于大自然的力量,锈迹斑斑的船身见证了“泰坦尼克”号从辉煌走向没落的过程。

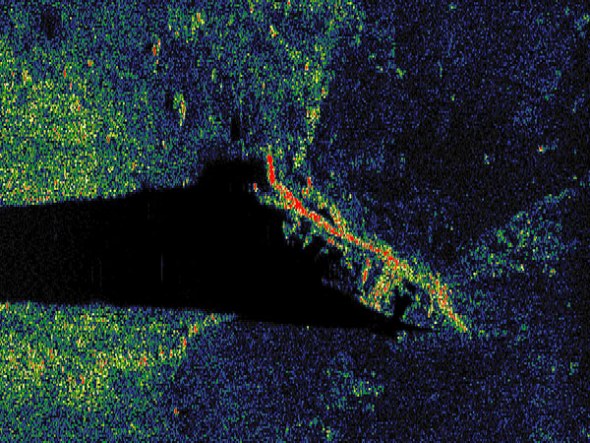

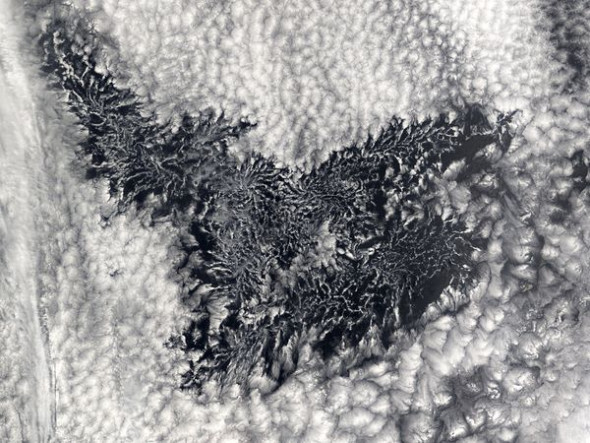

1.“泰坦尼克”号狭长“阴影”

在这张“泰坦尼克”号探险任务小组8月底使用声纳仪器拍摄的照片中,“泰坦尼克”号船首与北大西洋海底形成了鲜明对比。“泰坦尼克”号探险任务的另一位领队戴维-加洛在声明中称:“我们在此次任务中配备的技术正在给我们带来令人惊讶的成果。”

其中一个成果就是声纳设备拍摄的沉船地照片,首次展示了船首和船尾两部分,它们如今相隔0.3英里(约合0.5公里)。加洛还是伍兹霍尔海洋研 究所特别项目主任。他在接受MSNBC网站采访时说:“我们将利用这些工具得到有关沉船地的全景图,以便更好地规划未来的探索任务。”

2.船首栏杆

在这张9月1日公布的照片中,冰柱状铁锈像瘟疫一样遍布“泰坦尼克”号沉船船首栏杆和锚上。“泰坦尼克”号沉船沉没于2.4英里(约合3.8公里)深的海底。这张照片和其他在8月底拍摄的“泰坦尼克”号照片均属于正在进行的“泰坦尼克”号探索任务(Expedition Titanic)收获的第一批成果。这次任务的目标是,利用声成像、声纳和3D摄像等技术保存“泰坦尼克”号现状资料,帮助确定沉船会被冲走多远,以及还能存在多久。

由于近来飓风活动频繁,“泰坦尼克”号探索任务小组目前在纽芬兰的圣约翰岛上安营扎寨。圣约翰岛距离“泰坦尼克”号在北大西洋的沉船地大约350英里(约合560公里),小组成员们渴望早日返回沉船地工作。“第一展览公司”(Premier Exhibitions)CEO克里斯-达维诺(Chris Davino)在一份声明中说:“我们看到的一幕只能用非同寻常四个字来形容。我们渴望早日重返沉船地,继续实施此次开创性的探险。”“第一展览公司”旗下RMS泰坦尼克公司与伍兹霍尔海洋研究所联合组织了此次探险活动。

3.前井型甲板

在“泰坦尼克”号探索任务一艘遥控潜水器8月底拍摄的照片中,冰柱状铁锈覆盖于“泰坦尼克”号前井型甲板上面。前井型甲板曾经是三等舱乘客的活动区。1985年,由美国国家地理学会资助、海洋探险家罗伯特-巴拉德带领的一个探险队在北大西洋发现了“泰坦尼克”号沉船。

科学家表示,此后拍摄的大量照片显示,沉船不断因吃铁细菌、强大洋流以及人类的过失而遭到破坏,这表明“泰坦尼克”号可能会永远消失。探索家们已记录了坍塌的屋顶、摇摇欲坠的甲板和“泰坦尼克”号桅杆瞭望台的消失。从这个瞭望台,瞭望员弗雷德里克-弗利特看到了历史上最“臭名昭著”的冰山。

4.船货起重机

在“泰坦尼克”号探索任务小组所称的迄今最为清晰的一张照片上,“泰坦尼克”号船货起重机和更多的冰柱状铁锈暴露无遗。随着微生物不断侵蚀“泰坦尼克”号,它们形成了独立的像冰柱一样的生物群落。据有过对“泰坦尼克”号现场探索经历的微生物学家罗伊-库利摩尔(Roy Cullimore)估计,到1996年,仅在“泰坦尼克”号船首部分外面,冰柱状铁锈的重量就达650吨,自此,它们不断在沉船内外生长。

印尼深海发现奇异生物:海葵吸附寄生蟹搭便车(2)

5.“壮观”的海参

据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,在这张拍摄于7月27日的“壮观”照片中,一个自由游动的海参在10515英尺(约合3205米)深海底的冰冷海水中穿行。全世界已知的海参有1250种,它们以其独特的外形命名,或生活在海底或海底附近,或栖息于浅滩。一旦受到威胁,有些会释放出有粘性的细丝诱捕敌人。有些则将“自残”作为一种防卫机制:它们剧烈收缩肌肉,从肛门中喷射出一些内脏。当时机成熟,很快再生新的内脏。

6.粉红珊瑚

在这张由“俄刻阿洛斯探险者”号探险小组公布的照片中,一条肉乎乎的海蛇尾摆动着身躯在粉红色的珊瑚中穿梭。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,粉红色珊瑚由一组复杂、微小的骨骼结构构成,被一种有机“黏合剂”粘到了一起。

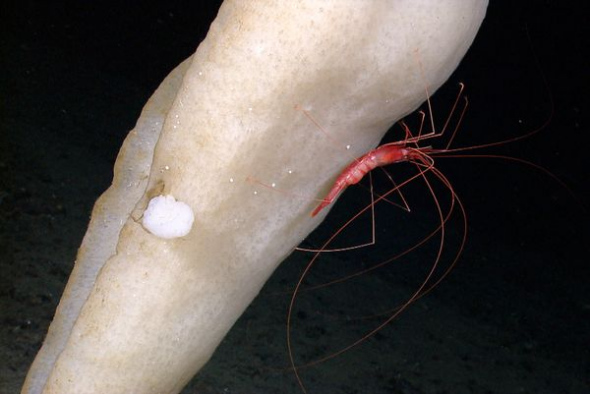

7.吸附于海绵上的小虾

在这张由“俄刻阿洛斯探险者”号探险小组公布的照片中,一只长腿小虾吸附于海绵之上。他们在0.5英里(约合0.8公里)的海洋深处,发现了最初看上去像是“公园中的美丽花朵”。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,科学家后来确认它可能是一种新的食肉海绵。新发现的海绵看上去具有粘性玻璃针状物,可以慢慢伸出去捕捉食物——极有可能是路过的浮游生物。

8.深海幽灵鲨

遥控操纵潜水器在苏拉威西岛附近的深海捕捉到银鲛(幽灵鲨)的照片。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,在距今大约4亿年前,幽灵鲨从其最亲近的亲属——鲨鱼家族中分离出来。为了在漆黑一片的深海中发现猎物,幽灵鲨头上进化了敏感的受体,可以捕捉到其他动物电场的变化。有些幽灵鲨的头部还有更为独特的“机关”:例如,科学家日前在东太平洋发现的黑色幽灵鲨,前额就长出了性器官。

9.远古珊瑚

这是美印联合探险小组8月5日在大约4500英尺(约合1400米)深处的海山上发现的硬珊瑚。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,这个珊瑚的年代可能追溯至距今1000年至6000年以前。(秋凌)

印尼深海奇异生物:海葵吸附寄生蟹搭便车(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月2日消息,据美国国家地理杂志网站报道,从今年6月23日至8月14日,由美国与印度西尼亚科研人员组成的联合探险队对苏拉威西岛附近海洋深处进行了探索,发现了包括深海幽灵鲨、十腕海星在内的许多奇异的海洋生物。

1.“搭便车”的海葵

在这张照片中,一只海葵趴在寄生蟹身上“搭便车”,它属于美印联合探险队上周最新公布的一组“罕见而令人激动”的照片。这组高清晰照片摄于印度尼西亚苏拉威西岛附近,捕捉到“前所未见”的海景和五颜六色、奇异的海洋动物,它们都是由美印联合探险队乘坐的美国船只“俄刻阿洛斯探险者”(Okeanos Explorer)号携带的遥控操纵潜水器拍摄的。

据美国国家海洋与大气管理局(NOAA)介绍,遥控操纵潜水器下潜27次,对长800英尺(约合240米)、宽2英里(约合3.2公里)的水域进行了探测,发现了至少40个科学家前所未知的海洋物种。这次探险任务大约为期两个月,是美国国家海洋与大气管理局与印尼海事和渔业部实施的一个多年合作项目的第一个阶段,旨在记录印度尼西亚海洋生物,深入了解解决酸化和过度捕捞等海洋问题的办法。

2.奇异十腕海星

这只有十个腕的海星是遥控操纵潜水器于8月2日在大约880英尺(约合270米)的海洋深处发现的。大多数海星种类有五个腕。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,美印联合探险任务代表着“全新的海洋探索模式”,因为陆地的科学家和海上的技术人员可以通过卫星和“俄刻阿洛斯探险者”号上的高速网络连接实时地建立联系。

美国国家海洋与大气管理局局长简-卢布琴科(Jane Lubchenco)在一份声明中表示:“看到这些来自于一个遥远世界的现场照片,甚至比我们在计划此次探险任务时我想象的一幕还令人惊讶和兴奋。让不同学科的科学家建立联系,实时分享观测数据,这种能力的重要性的确无法估量。”

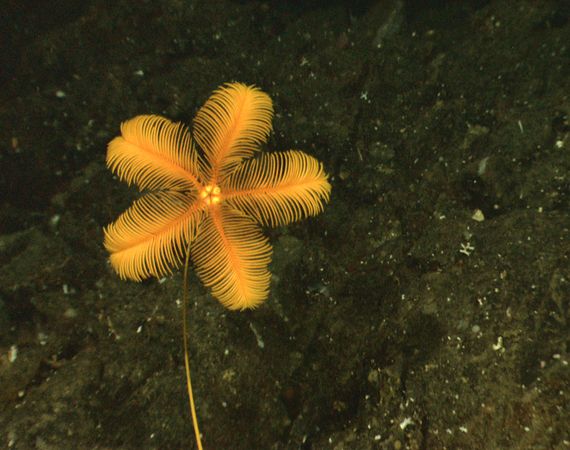

3.孤独的海百合

像照片中这样的有高茎的海百合曾经覆盖海洋表面。加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚大学深海科学家韦雷娜-塔尼克里夫(Verena Tunnicliffe)在一份声明中称,海百合现在十分罕见。一个研究小组从美国国家海洋与大气管理局太平洋海洋环境实验室的探索任务指挥中心观测了此次美印联合探险,而塔尼克里夫就是这个小组的成员之一。她说:“我在职业生涯仅仅看到过几个,但在这次探险中,我吃惊地看到海百合的种类竟然如此丰富,几乎每一次下潜都能看到它们。”

4.鲂鮄的“歇脚地”

鲂鮄(亦称猪叫鱼)属于底栖鱼类,拥有多副具有专门用途的鳍,如一些鳍可以令鲂鮄游动,而有些鳍则可以令其在海底歇息。这张鲂鮄的照片在8月2日摄于大约915英尺(约合279米)的海洋深处。从6月23日至8月14日,在美印联合探险小组为期约两个月的探险中,总共拍到10万张新照片和100个小时长的视频片段 。

泰国女子走私幼虎被查获:玩具虎中混入真虎崽

新浪环球地理讯 北京时间8月29日消息,据美国国家地理杂志网站报道,本周日,在曼谷新机场,检查人员抓获了一名试图走私一只两个月大幼虎的妇女。这只小老虎被混杂在一个装满玩具的行李箱内,并已经被麻醉。

这名现年31岁的妇女是泰国公民,目前泰国当局尚未公布其身份,当时她正准备搭乘班机前往伊朗。但是当机场安检人员发现她带着一个大大的旅行箱时,他们决定对这个行李箱进行X光扫描检查。

X光检查的结果让人大吃一惊,安检人员发现这个行李箱内塞满了毛茸茸的老虎玩具,但是中间混杂着一只被麻醉了的小老虎。周四,一个监测野生动物非法贸易的组织TRAFFIC公布了这一事件的相关情况。

泰国当局目前正在调查这只小老虎到底是野生捕捉的,还是人工饲养的。还有,这名妇女到底准备把它运到什么地方去。

根据国际自然保护联盟(IUCN)的分级,所有亚洲虎都属于濒危甚至更危机的物种,而造成这一局面的很大一部分原因就是非法的虎制品贸易。

8月27日,在曼谷国家公园管理署的野生动物健康中心,一名兽医正在照顾这只可怜的小老虎。 “当我们对他进行救援时,他很安静,半睡半醒,”一名参与救援的泰国野生动植物保护署官员告诉曼谷邮报记者。

这名走私小老虎的妇女已经对自己的行为供认不讳。根据泰国法律,她将可能因走私珍稀动物的罪名面临4年的牢狱之灾,或1280美元的罚款,也有可能同时被判两者。

根据TRAFFIC的报道,这只幸运的被救小虎以后应该可以有一个幸福的生活。它现在正在泰国国家公园管理署下辖野生动植物保护署救援中心接受悉心照料。随后对幼虎的DNA测试将确定其亚种,比如它到底是孟加拉虎,苏门答腊虎还是西伯利亚虎?这些问题的答案将帮助人们确定它到底来自什么地方。

逃出背包的小老虎

TRAFFIC组织东南亚地区主管克里斯·谢帕德(Chris R. Shepherd)表示,尽管泰国当局为成功拦下这起走私企图而欢欣鼓舞,事件本身却提醒人们,泰国应当更进一步加强针对老虎走私的检查。

“如果人们试图用行李箱走私活体老虎,这说明他们认为这样走私没什么安全问题,也根本不害怕处罚。”谢帕德在一份声明中表示。 “只有对野生动物走私份子持续施压,并采用严厉的处罚手段才可以遏制这样的趋势。”

暴利的幼虎交易

随着野生动物贸易的不断上升,曼谷新机场的官员们刚刚接受了一项针对如何识别走私者的培训,这项培训由东南亚国家联盟野生动物救援组织资助,而这一组织的经费部分来自美国国际开发署(USAD)的支持。

根据国家地理杂志的报道,虽然没有人知道野生动物贸易的规模究竟有多大,但是可以确定的是这种贸易是世界上最有利可图的交易之一。国家地理杂志 的报道还称,非法走私分子将野生动物藏匿于合法的货品当中蒙混过关。他们有时还会向野生动物保护和海关官员行贿,并联手篡改交易文件。过去很少有走私分子 会被擒获,而即便被抓获,处罚也只不过相当于一张乱停车罚单的金额。

老虎保护力度有待加强

所有老虎亚种都被列入华盛顿公约(CITES)附件一规定范围。这一国际公约禁止大型猫科动物的商业贸易。公约同时规定,交易禁止的范围包括野生或人工饲养的老虎,包括那些在所谓的“老虎农场”养大的老虎。(晨风)

一周精彩太空照:壮观太阳等离子体喷流(图)(2)

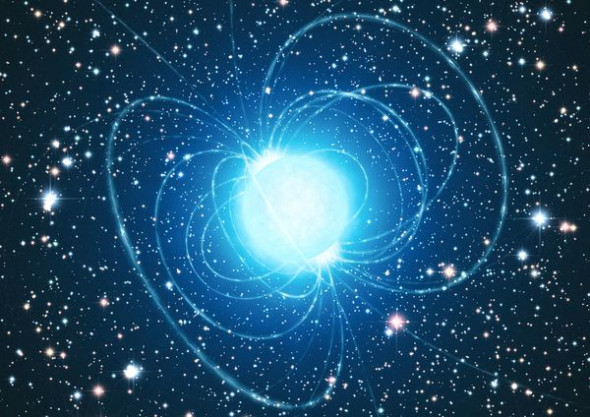

4.神秘磁星

8月18日公布的Westerlund 1星团画家想象图,强磁场线包围一颗磁星(一种中子星)。根据这颗磁星的年龄,欧洲南方天文台的天文学家认为它一定是在一颗质量至少是太阳40倍的恒星以超新星形式爆炸时形成的。

这一发现向当前有关多大质量恒星死亡时可形成黑洞的理论发出挑战。科学家此前认为,质量是太阳10至25倍的恒星可形成中子星,25倍以上的恒星则可形成黑洞。一种理论认为,形成神秘磁星的恒星诞生时有一个“伴侣”。随着时间的流逝,两颗恒星的轨道间相互作用将这个系统的大量物质喷出。因此,当这颗恒星以超新星形式爆炸时,它已经没有足够质量形成一颗中子星。

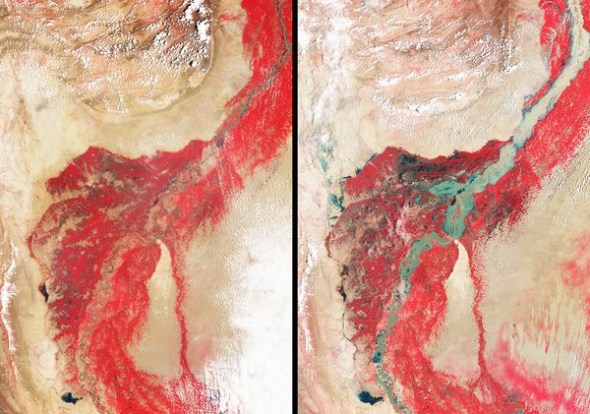

5.巴基斯坦洪灾

两幅巴基斯坦印度河伪色图片,来自于美国宇航局的地球观测卫星。左图日期为8月8日,右图为8月10日,亮红色区域代表植被,苍蓝色区域代表洪水。如图所示,植被被大洪水一分为二。根据美国媒体报道,强季风雨导致的洪水共造成1500多人死亡,数百万人无家可归。

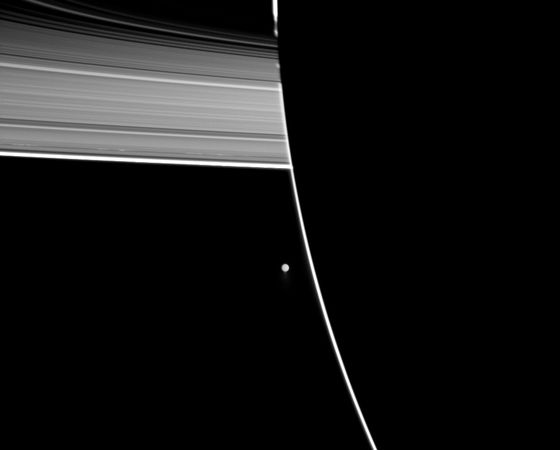

6.土星之夜

照片由美国宇航局的“卡西尼”号飞船拍摄,8月24日公布。照片中,土星的卫星——土卫二“恩克拉多斯”似乎悬挂在土星环之外,其南极地区喷出的暗淡羽状水冰也依晰可见。拍摄这幅照片时,“卡西尼”号正对着土星的暗面。在明亮的“月牙”处,阳光被土星的上层大气散射。正如这艘飞船所看到的那样,土星反射的阳光照亮了土卫二的脸。据悉,成像小组人为增强了这颗卫星相对于土星以及星环的亮度,使羽状水冰更易于观察。(孝文)

一周精彩太空照:壮观太阳等离子体喷流(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月27日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周公布的精彩太空图片,包括土星卫星、神秘磁星、巴基斯坦大洪水和太阳等离子体喷流在内的图片纷纷榜上有名。

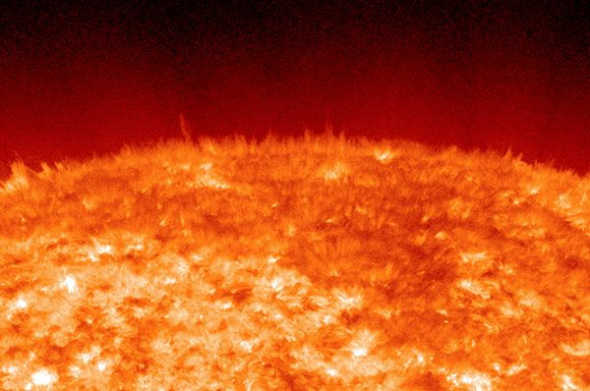

1.太阳等离子体喷流

这是一幅紫外波长下拍摄的太阳北极特写照片,此时的太阳表面被大量针状物覆盖。所谓的“针状物”是指相对较小的等离子体喷流,持续不断从太阳表面喷出。这幅照片由美国宇航局太阳动力学观测卫星项目组公布,是呈现这种常见太阳特征的细节最为丰富的照片之一。

宇航局表示,在任何给定时间,太阳表面喷出的等离子体喷流大约在6万到7万个左右,喷流高度平均在1800至6200英里(约合3000至1万公里)之间,有些喷流的高度可能达到这一平均值的10到20倍。

2.尘与硫

在这幅由美国宇航局地球观测卫星于8月10日拍摄的照片中,纳米比亚沿海上空吹起苍白色羽状尘。在从印度洋吹向非洲过程中,东信风逐渐丧失湿气,变得又干又热。穿过非洲西南部时,干热风卷起河床上的细小沉积物,形成羽状尘。

照片中,我们还能看到一条与纳米比亚海岸平行的绚烂绿带。海水中发生的天然过程形成氢化硫,后者与富含氧的表面水相互作用,促使纯硫沉淀。在黄色的硫影响下,卫星传感器眼中的海水便呈现出绿色。

3.行星互撞

根据8月19日刊登的一项研究发现,运行轨道较为接近的成对恒星可能并不是寻找类地行星的理想所在。这项研究发现,3对成熟的恒星周围存在数量惊人的尘埃。轨道较为靠近的“对星”被大型碎片盘环绕,但由于年龄太大,诞生之初的尘埃不可能大量存留下来。

天文学家认为,这些恒星正逐渐靠近对方,形成引力晃动并最终导致行星相撞。哈佛-史密森尼天体物理学中心研究小组领导人杰里米·德拉克在一份声明中表示:“理论上说,这种类型的恒星周围可能存在适于居住的行星。如果行星上有任何生命存在,等待它们的注定是毁灭。”

自动相机拍到极度濒危苏门答腊虎等珍稀动物(2)

5.苏门答腊毛冠鹿

在2007年9月落入猎人的陷阱以前,苏门答腊毛冠鹿长时间从人们的视野消失。这种鹿生活在苏门答腊西部克林西塞布拉特国家公园人迹罕至的山 区。据林基尔介绍,苏门答腊毛冠鹿最早于1914年被发现,但再次现身已经到了20世纪20年代初期,而面积达320万英亩(130万公顷)的克林西塞布 拉特国家公园也正从茂密森林变为农田。

由于大肆砍伐,那里的森林正以每年1%的速度减少。野生动植物保护国际克林西塞布拉特国家公园项目主管黛比-马特尔(Debbie Martyr)说,这座公园被誉为苏门答腊的“阁楼”,“因为你可以在那里寻找各种生物,并不断发现各类你从未想到过在那里出现或已完全遗忘的生物。”

6.马来犀鸟

马来犀鸟广泛分布于东南亚,如今数量不断下降,已被国际自然保护联盟列为近危物种。据国际自然保护联盟介绍,以婆罗洲为例,当地部落为了得到马来犀鸟头顶的羽毛,不惜将魔爪伸向这种珍稀鸟类,甚至还以它们为食。这张照片2005年7月摄于克林西塞布拉特国家公园。

7.亚洲金猫

在这张摄于2006年7月的照片中,一头亚洲金猫停下脚步望着镜头。据林基尔介绍,在这项为期五年的研究中,许多没有出现在镜头中的动物让研究小组苦恼不已。例如,豪猪就曾吃掉相机的一个传感器,并不断在夜深人静的时候三番五次在附近捣乱。林基尔还说,“对于我们来说,蚂蚁始终是一个噩梦。”

8.虎视眈眈

动物保护主义者称,在此次研究期间,总共拍到189张老虎的照片,这令克林西塞布拉特国家公园的老虎成为苏门答腊虎种中,被研究得最为透彻、也是最为人所知的虎种之一。这张照片是摄于2006年12月的一头苏门答腊虎。马特尔说:“自动相机带给人的真正快乐是,你不得不去识别是哪一种动物,搞清楚是什么动物在灌木丛中发出沙沙声响。”

马特尔举例说,野生动植物保护国际的一名摄影师发现,在他布设自动相机时,一头大型猫科动物就跟在他的身后。马特尔说:“他打开相机后走开了,接着,一头老虎从相机旁边经过,而且不止一次,但总是在他走后四到五分钟。”(孝文)

苏门答腊珍稀动物照片公布:濒危云豹不到万只

新浪环球地理讯 北京时间8月27日消息,据美国国家地理网站报道,2004年至2009年,野生动植物保护国际(FFI)与英国肯特大学德雷尔生物保护与生态研究所的科研人员在印度尼西亚苏门答腊岛的克林西塞布拉特国家公园实施了一个为期5年的研究项目,他们利用安设在公园内的自动相机,捕捉到包括苏门答腊虎、巽他云豹在内的许多珍稀物种的身影。

1.苏门答腊虎

2007年5月,在印度尼西亚苏门答腊岛克林西塞布拉特国家公园,一头苏门答腊虎朝自动相机的方向走来。苏门答腊虎被国际自然保护联盟(IUCN)列为“极度濒危”物种。克林西塞布拉特国家公园也是苏门答腊虎最后的避风港之一。从2004年到2009年,一个研究小组在这座国家公园安设了自动相机捕捉苏门答腊虎的一举一动。动物保护主义者称,这也是有史以来规模最大的此类项目之一。

在这个项目实施期间,野生动植物保护国际(FFI)和英国肯特大学德雷尔生物保护与生态研究所科研人员组成的研究小组一共捕捉到35头苏门答腊虎的照片。据估计,苏门答腊虎的总数可能只有500头左右。野生动植物保护国际于上周首次公布了苏门答腊虎以及该项目实施期间捕捉到的其他一些森林物种的照片。

据野生动植物保护国际的麦克-林基尔(Mike Linkie)介绍,与众所周知的孟加拉虎和西伯利亚虎不同,苏门答腊虎“并没有获得国际知名度,一定程度上是因为它们总是躲在茂密的常绿热带雨林,记录的难度非常大。”

林基尔称,印度尼西亚境内另外两个虎种——巴厘虎和爪哇虎——都已灭绝,由于在苏门答腊岛遭到非法猎杀,苏门答腊虎也“极有可能步它们的后尘,成为历史”。但他说,国际社会并没有放弃拯救苏门答腊虎的希望,例如,野生动植物保护国际在克林西塞布拉特国家公园建立了5个反偷猎小组。

2.巽他云豹

在这张摄于2006年12月的照片中,一头巽他云豹在四处觅食。2007年,科学家发现东南亚婆罗洲和苏门答腊岛的巽他云豹其实是一个不同的品 种。在此之前,巽他云豹被认为与大陆云豹属于同一品种。由于森林砍伐,巽他云豹的数量不断减少,如今低于1万只,已被国际自然保护联盟列为易危物种。

3.苏门答腊地鹃

消失90年以后,苏门答腊地鹃的身影最终在2006年5月被自动相机捕捉到了。而上一次人们见到这种鸟类的身影,是在1916年最早发现它的时候。林基尔说,那部自动相机还无意中捕捉到偷猎者在公园寻找苏门答腊地鹃的镜头。林基尔称,在一组照片中,一名猎人“显然发现了闪光,因为在下一张照片中,他在同一方位与相机擦肩而过,但相机仍拍到他身穿短裤、嘴里叼着香烟的镜头。”林基尔打趣说:“我们将他的照片贴到交友网站上,但至今没人理会。”

4.亚洲貘

2006年9月,两只亚洲貘在夜色的掩护下出现在克林西塞布拉特国家公园。亚洲貘亦称马来貘,被国际自然保护联盟列为濒危物种,过去30年,它们的数量在东南亚地区不断下降。据国际自然保护联盟介绍,亚洲貘数量减少主要是因为森林被辟为棕榈油种植园以及其他人类活动导致的栖息地丧失。

婆罗洲岛发现世界最小青蛙大如豌豆(组图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站8月26日报道,最近科学家在东南亚婆罗洲岛上发现一种豌豆大小的青蛙,这是世界上最小的一种青蛙。下面是有关这种青蛙的一些情况。

1.停在铅笔上的“豌豆”青蛙

这张照片显示的是最新发现的豌豆大小的青蛙Microhyla nepenthicola蹲在铅笔削尖的一端。它是世界上最小的一种青蛙,科学家是在马来群岛的婆罗洲岛雨林里的猪笼草丛中及其周围发现这种青蛙的。

25日相关人员宣布了这一重大发现,但是一个多世纪来,Microhyla nepenthicola一直隐藏起来,不为人类所知。共同发现者英德拉内尔·达斯是马来西亚砂拉越大学的爬虫学家,他在一项声明中说:“我在博物馆里看到过一些已有数百年之久的这种青蛙标本。科学家大概认为它们是其他种类的青蛙的幼体。但是研究证实,它们是这种新发现的小种青蛙的成蛙。”

2.趴在硬币边缘的新青蛙

一只刚刚由蝌蚪变成青蛙的小Microhyla nepenthicola趴在一枚美国硬币的边缘,与亚伯拉罕·林肯面对面。这种新发现的青蛙,成年雄性的体型大约有一粒豌豆那么大。这种体型使它们很难被发现。然而对科学家来说非常幸运的是,这种青蛙非常爱叫,而且叫声很大。

爬虫学家罗宾·摩尔没参与这一发现,他说:“你经常会注意到一些很小的青蛙的叫声非常大、非常吵。”摩尔正在负责一个保护国际项目,该项目旨在重新发现100种在过去10年间已经公认已灭绝的“失去的”两栖动物。婆罗洲这种新蛙的共同发现者达斯9月将加入到摩尔的队伍中,到印尼寻找桑巴斯溪蟾蜍(Sambas stream toad),人们是在20世纪50年代最后一次看到这种青蛙。

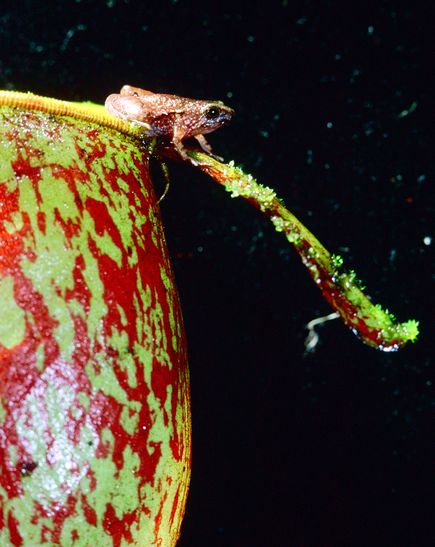

3.美丽的瓶状叶

这种豌豆大小的青蛙的名字,是根据它们赖以生存的一种植物的名字命名的。瓶状猪笼草(Nepenthes ampullaria)生长在潮湿、阴暗的森林里,拥有一个球状叶。黄昏时分,雄性Microhyla nepenthicola经常会聚集到一棵猪笼草周围,开始对雌性唱“情歌”,它们的刺耳叫声每持续几分钟,就会安静一段时间,然后再接着鸣叫。摩尔说,这种青蛙交响乐有时会持续几个小时。

正是这种青蛙的叫声,让科学家深信他们正在接触一种新青蛙,而不是另一种青蛙的幼体。摩尔表示,因为只有成年青蛙才会叫。

4.小蝌蚪

这是生活在婆罗洲猪笼草中的一个小型新蛙种的幼体。雌性青蛙在此类植物的两侧孵卵,蝌蚪就在猪笼草采集的水中长大。这个新蛙种名为Microhyla nepenthicola,属于一个名为microhylid的小青蛙家族。据摩尔介绍,在已知大约30个microhylid蛙种中,许多是亚洲小型树蛙。成年microhylid蛙一般以昆虫幼体、小苍蝇或蚂蚁这样的小昆虫为食。

5. 小青蛙趴在“指甲床”上

科学家对这只猪笼草姬蛙(Microhyla nepenthicola)幼仔进行了测量,现在的它还没有完全发育成熟,蝌蚪尾巴还没有退去。“环保国际”的摩尔指出,由于栖息地萎缩、疾病和气候变化,世界上的很多青蛙以及其他两栖动物正在人们的视线中消失。目前尚不清楚这一新物种的生存是否面临威胁,但由于砍伐和开辟棕榈油种植园,它们的雨林家园正遭到破坏。在最近出版的《动物分类学》杂志上,研究人员详述了这个新发现的豌豆大小青蛙种群。(秋凌)

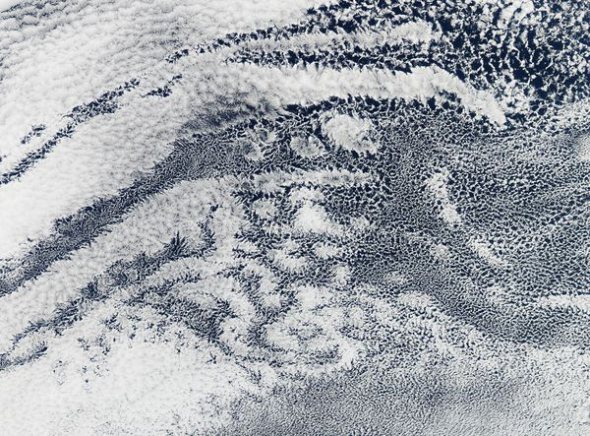

揭秘奇特蜂窝状云团:不停变换形状(图)(2)

4.纠结缠绕

在这张资料照片中,开放蜂窝状云团和封闭蜂窝状云团同时覆盖于美国加利福尼亚附近太平洋上空。这两种云团会在特定时间覆盖大片海洋区域,它们在调节到达地面的阳光数量方面起着至关重要的作用。由于我们对云团对全球气温的影响知之甚少,在某种程度上云量是科学家准确预测全球气候变暖的“万能牌”。尽管如此,最新研究或能揭开造成像多云天气这样的气象过程的机制,该研究称,电脑模拟结果显示,大气层中悬浮尘粒的数量会对云团形状造成显著影响。

悬浮尘粒是微小的飘浮在空中的颗粒,比如燃烧矿物燃料所产生的烟灰。大气中的水往往会在悬浮尘粒周围凝结,所以,悬浮尘粒越多,水滴也就越多,进而形成更为稠密的封闭蜂窝状云团,这种云团带来降雨的可能性更低。王海龙说,因为降雨可能会促使开放蜂窝状云团形成和重组,“更少的降雨或许能维持封闭蜂窝形状的云团。”

5.交错纵横

在这张资料照片中,开放蜂窝状云团和封闭蜂窝状云团在秘鲁海岸上空交错纵横。当前气候模型缺乏准确重建不断变化的开放蜂窝状云团的清晰度,所以,最新电脑模型在预测云团将多少太阳能从地面反射到太空——称为反照率的冷却能力——作用不大。王海龙表示,正如最新研究所示,如果科学家可以正确测定不同形状的云团是怎样形成的,“气候模型就能更好地计算地球总的反照率和能量收支”,从而可以做出更准确的气候预测。研究结果刊登在最新一期的《自然》杂志上。(孝文)