社区新闻

七种珍稀河豚:长江江豚正处于濒危状态(图)(2)

5. 恒河豚

一只恒河豚正在孟加拉国卡纳普里河的水面上呼吸空气。每隔一分钟左右,它都会浮出水面透气。世界野生动物基金会估计,在由恒河、雅鲁藏布江、梅克纳河和卡尔纳里河等河流组成的水系中,这种濒危的河豚物种数量不超过2000只。2009年,印度宣布将恒河豚列为国家级保护动物。

6. 伊河豚

一只伊河豚浮出柬埔寨湄公河的水面。世界野生动物基金会报告称,缅甸伊洛瓦底江上的渔民通常会和伊河豚合作捕鱼,伊河豚则围在渔船的周围捕食。伊河豚的栖息地仅限于湄公河上大约190公里长的河段以及伊洛瓦底江和马哈坎河的小部分河段。每条河中的伊河豚都处于濒临灭绝状态,数量已下滑至不超过75只。

世界野生动物基金会报告称,2003年到2009年间,共有92只伊河豚死于湄公河上的渔网中。

7. 亚马逊河豚

在巴西托坎汀斯州,一名男子正在给一只亚马逊河豚喂食。在亚马逊河流域,关于河豚的传说很多。亚马逊河豚被认为是法力无边,可以在夜间变成英俊的男子。

亚马逊河豚也被称为粉红河豚,广泛分布于亚马逊河和奥里诺科河流域。与其他两种南美河豚一样,亚马逊河豚也正面临着灭绝的危险,比如亚马逊河及支流上的大坝建设对亚马逊河豚的生存栖息地造成了严重的破坏。

8. 长江白鳍豚

本图拍摄于1988年,地点位于中国武汉水生生物研究所。这只雄性长江白鳍豚也许是最后一只长江白鳍豚。2007年,这个物种已被正式宣布灭绝。(彬彬)

七种珍稀河豚:长江江豚正处于濒危状态(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月9日消息,据美国国家地理网站报道,近期在瑞典斯德哥尔摩举行的“世界水周”国际会议上,世界野生动物基金会发布最新报告称,作为人类需要重点保护的物种,各种河豚已成为了当地水源水质好坏和人类健康的重要指示剂。美国国家地理网站近日推出一个关于河豚的专题图片展,介绍了世界上仅存的七种珍稀河豚物种和已灭绝的长江白鳍豚,旨在提醒人们关注全球水资源问题和河豚生存状况问题。

1. 印河豚

如本图所示,在巴基斯坦信德省,当地人正在抢救一只印河豚。曾经濒临灭绝的印河豚是近年来唯一的一种数量呈上升趋势的河豚。据估计,印河豚数量已由2001年的1200只上升到2006年的大约1700只。

近日在瑞典斯德哥尔摩举行的世界水周(World Water Week)国际会议上,世界野生动物基金会发布的最新报告显示,尽管印河豚数量在呈上升趋势,但世界上其他的河豚物种数量却在不断下滑,甚至已接近灭绝。它们已成为了全球各地水质恶化和水资源退化的指示剂,当然也能够同时反映出当地人的健康状况。

其中一种河豚长江白鳍豚已经被宣布处于灭绝状态。非赢利性国际环境组织世界野生动物基金会认为,已知现存的7种河豚物种正在面临严重的生存威胁,这些威胁包括水污染、渔业影响以及大坝和其他水利设施对河豚栖息地的破坏。

2. 长江江豚

长江江豚是往来于中国长江中的两种大型海洋哺乳动物之一,它们比已经被宣布灭绝的长江白鳍豚生命力更强一些。长江江豚虽然也处于濒危状态,但它们仍然幸存着,而在2007年人们已是最后一次看到白鳍豚。2006年,生活于长江流域的长江江豚数量仅为1600到1800只。长江的一个牛轭湖已被列为长江江豚的保护区,人们时刻关注长江江豚的生存状况。每年会有3到4只小长江江豚出生。

世界野生动物基金会淡水资源项目负责人李利锋(音)介绍说,为了帮助这些动物,当地政府在长江沿岸的40个湖泊大开水闸,以保证长江江豚能够返回它们最初的栖息地。世界野生动物基金会认为,河豚是地球上淡水资源的指示剂,它们所面临的威胁,同样也是人类所面临的威胁。“非可持续的渔业生产,不仅仅危害河豚的生存,而且也会慢慢危及渔民的生存和生计。农业和采矿业中所使用的有毒化学物质,同样会影响河豚和人类的健康。自然河流的干枯、栖息地的消失以及淡水生态系统的退化,这同样会影响人类社会和河豚生存。”

3. 玻利维亚河豚

这是一只小玻利维亚河豚。2010年夏天,这只小玻利维亚河豚在派拉斯河中被营救上岸。干旱导致派拉斯河水位严重低于正常水位,这只小玻利维亚河豚即将失去生存环境。玻利维亚河豚拥有非常柔韧的身体,因此它们可以在泛滥平原林中轻松穿过树根。

世界野生动物基金会报告称,南美洲的三种河豚全都在与渔民争夺栖息地,当地渔民有时还会利用河豚作为诱饵。不过,新报告接着表示,玻利维亚河豚面临的主要威胁是当地小规模金矿开采所引起的汞污染。

4. 白海豚

一只白海豚在秘鲁的雅瓦里河中游泳,露出背部的背鳍。白海豚看起来很像宽吻海豚,但鼻子更长,鳍更宽。这种河豚在整个亚马逊流域(除了玻利维亚)都可发现。

白海豚和伊河豚与其他五种河豚明显的不同之处在于,它们是海豚家族成员,而海豚家族成员大多是生活于海洋之中。白海豚和伊河豚两个物种,既有在海洋中生活的,也有在淡水中生活的。

七种野生生物正在非洲消失(2)

5.濒临灭绝的食物:Chambo鱼

Chambo鱼学名Oreochromis karongae,它仅生活在马拉维湖。Chambo鱼是非洲渔民维持生计的最珍贵鱼类。由于过度捕捞,过去10年间该湖里的这种鱼已经消失了大约70%,这对当地人的生活产生巨大威胁。据估计,非洲撒哈拉沙漠以南地区有750万人把淡水鱼当做食物,并靠此获得收入。

这项研究的负责人、国际自然与自然资源保护联合会淡水多样性部门主管威廉·达尔瓦尔说:“要是我们不能阻止这种鱼类灭绝,不仅非洲的生物多样性会永久性被削弱,而且会有数百万人失去食物、收入和原料来源。”

6.淡水软体动物

人口增加对这种生活在南非夸祖鲁—纳塔尔省湿地里的软体动物的唯一栖息地构成威胁。Septaria tessellaria现在已经出现在国际自然与自然资源保护联合会的物种濒危红色警报名单上。

软体动物、蜻蜓、螃蟹和水生植物等淡水生物,对保持湿地健康发展起到至关重要的作用。软体动物是非常重要的水体过滤器。

7. 小河蟹

Liberonautes latidactylus是一种很常见的小河蟹,它是西非最常见的一种螃蟹。它喜欢生活在雨林和大草原的小溪里,人们捕捉它们当做食物。现在这种螃蟹已经被纳入到国际自然与自然资源保护联合会的物种濒危红色警报名单里。据该组织估计,有12.6万种已知生物依靠淡水栖息地生存。(孝文)

七种野生生物正在非洲消失(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月8日消息,据美国国家地理杂志网站报道,人口增长和农牧业发展,对非洲的生态环境造成很大破坏,很多生物走向灭绝。下面是非洲正在消失的豆娘、鱼类和野生开花植物。

1.南非雏菊

这种雅致的雏菊只在南非西开普的几个水塘里才能看到。然而农牧业的发展,不断蚕食这种植物的生长栖息地,导致它的数量越来越少。2010年9月1日,国际自然与自然资源保护联合会(IUCN)把这种植物纳入到它的物种濒危红色警报名单里。

从1998年至今,全球进入国际自然与自然资源保护联合会这一名单的濒危开花植物的数量从原来的5186种上升到8084种。

2.濒临灭绝的鱼

据国际自然与自然资源保护联合会的最新评估报告显示,非洲有超过20%的淡水物种濒临灭绝,这一结果是根据一项为期5年的研究得出的,该研究对南非的5167种淡水鱼、软体动物、螃蟹、植物和昆虫进行了长期调查。

Singidia Tilapia Orecochromis esculentus是一种棘鳍类热带淡水鱼,现在它是更具攻击性的入侵物种的捕食对象。据国际自然与自然资源保护联合会2009年红色名单显示,被评估的淡水鱼中,有37%的(3120种)受到灭绝威胁。

3.豆娘

国际自然与自然资源保护联合会对非洲淡水物种进行评估时发现,这种学名是Pseudagrion kaffinum的豆娘,只能在埃塞俄比亚的西南高地才能见到,该研究成果发表在2010年9月的杂志上。人口不断增长和湿地污染导致这种动物濒临灭绝。

国际自然与自然资源保护联合会物种项目副主管吉恩·克里斯托菲·维耶在一项声明里说:“尽管淡水生态系统仅覆盖了地球1%的表面,但它为大约7%的生物提供了栖身之所。”

4.出淤泥而不染:湿地开花植物Oxalis dines

Oxalis dines是南非西开普的另一种遭农业和畜牧业威胁的湿地开花植物。国际自然与自然资源保护联合会(IUCN)官员表示,他们希望这份新报告能促使人们更清醒地认识到非洲的大型水利项目,例如几座大坝,给这里的生态带来多大危害。

这项研究的负责人、国际自然与自然资源保护联合会淡水多样性部门主管威廉·达尔瓦尔说:“非洲是多种多样的淡水物种的家园,其中有很多仅非洲才有。”

揭秘澳洲红蟹:每年数百万只蟹集体大迁徙(图)(2)

5.两红蟹僵持对峙

在2007年进行野外考察时,特纳及其同事经常要与这种好奇的螃蟹打交道。它们是富有激情的攀爬者,经常爬进研究站甚至于科学家的住所。特纳说:“如果出门时忘了关门,你没准就会在屋里发现一只红蟹。”除了红蟹外,科学家也对篮球大小的椰子蟹进行研究。椰子蟹是世界上体型最大的陆地蟹。值得一提的是,圣诞岛上的椰子蟹数量也是世界上最多的。

6.沙滩之旅

据圣诞岛国家公园网站介绍,圣诞岛上共生活着14种蟹类,红蟹便是其中最为常见的一种。红蟹会在各种各样的栖息地挖洞,例如海岸阶地和茂密的雨林,甚至在岛上居民的花园内,我们也能发现它们的踪迹。在干旱季节,红蟹会用树叶塞住洞口,保持洞内湿润,然后就躲在洞里不出来,一躲就是两三个月。

7.游客为红蟹拍照

在这幅未标注日期的照片中,一名游客正在给圣诞岛红蟹拍照。澳大利亚官员建议游客在11月或12月的下弦月时期光临圣诞岛,因为这是最理想的观蟹时间。圣诞岛国家公园网站称,红蟹繁育下一代遵循着严格的时间表。雌蟹只在下弦月时的日出前产卵,雷打不动。

8.铁轨成地狱

基础设施对迁徙的红蟹构成最大威胁。圣诞岛国家公园网站指出,圣诞岛上建有一些“红蟹专用通道”,即沿道路设立围墙或者塑料围栏,帮助蟹群避开车辆。(孝文)

揭秘澳洲红蟹:每年数百万只蟹集体大迁徙(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月7日消息,据美国国家地理网站报道,这组照片展现了澳大利亚圣诞岛红蟹壮观的大迁徙场面。长久以来,这种平时不爱活动的红蟹如何进行为期数天的大迁徙就是一个不解之谜。根据英国科学家进行的一项新研究,红蟹体内作用于葡萄糖的高血糖激素激增是迁徙所需能量的源泉。

1.红蟹群

在这幅未标注日期的照片中,大量迁徙的红蟹聚集在澳大利亚圣诞岛的海滩上。英国科学家进行的一项新研究揭开了长久以来一直围绕着圣诞岛红蟹的谜团,用研究论文合著者露西·特纳的话说,就是这种通常情况下不移栖的物种如何拥有如此惊人的毅力进行地球上最艰难的迁徙?

当圣诞岛迎来每年的雨季时,都会有数百万只圣诞岛红蟹进行为期数天的大迁徙,它们从地势较高的雨林高原出发,前往印度洋海滩,而后在海滩上挖洞交配。身为英国布里斯托大学生物学家的特纳说:“这绝对是一项惊人的壮举。迁徙之前,它们会在十几分钟内一动不动,迁徙之时,它们却要进行长途跋涉,行程达数公里。”

通过对迁徙红蟹体内循环的液体(相当于血液)进行取样,特纳及其同事发现这种甲壳类动物体内作用于葡萄糖的高血糖激素激增。葡萄糖是一种能够产生能量的糖,为长途跋涉提供能量支持。特纳指出,圣诞岛红蟹的内分泌系统也储存足够数量的糖,允许它们返回雨林老家。研究发现刊登在9月出版的《实验生物学杂志》上。

2.红蟹入侵

照片中,孩子们正在观察迁徙的圣诞岛红蟹。在10月或11月开始的雨季,澳大利亚圣诞岛便成为一个红蟹满地的世界。研究论文合著者特纳表示: “红蟹的大行军完全扰乱了当地绝大多数人的日常生活,甚至连主要公路也不得不关闭。但圣诞岛居民已经习惯了这种日子,知道如何与它们相处。对于这种身长8 英寸(约合20厘米)的甲壳类动物,一些居民会给予它们很好的保护。学生们会竖起警告牌,提醒人们小心驾驶,以免压到红蟹。但即便如此,仍有很多红蟹死在车轮下。”

3.蟹群海边产卵

特纳指出,一旦抵达海边的交配地,雄性圣诞岛红蟹便会挖洞同时抵御掠食者。雌蟹会在洞中与雄蟹交配,而后径直爬向大海,它们的卵会在接触海水后立即孵化。幼蟹会在沿岸海草中慢慢发育成熟,最后爬上陆地,重复这种生命周期。

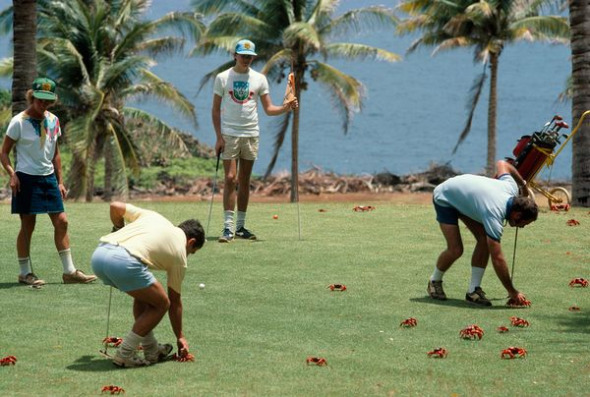

4.红蟹军团闯进球场

特纳表示,包括80后在内的高尔夫爱好者都知道如何应付一年一度的红蟹入侵。她说:“高尔夫球场有一项特殊规定——如果红蟹将球碰走,你也只能跟着球走,在球停下来的地方击球。”庆幸的是,圣诞岛红蟹带来的并不只是麻烦。根据圣诞岛国家公园网站刊登的消息,它们的排泄物是重要的雨林肥料,而挖洞行为也会起到翻土和帮助土壤通气的作用。

各地火旋风奇观:核心温度可达1000度(组图)(2)

5.2007年8月德国人造火旋风

2007年8月,德国沃尔夫斯堡斐诺科学中心,参观者观看一个人造火旋风由多个空气喷射通气口形成的壮观景象。现实世界的火旋风不会像这样保持垂直不动,但也不会赢得任何速度记录。福托菲尔说:“通常情况下,它们的移动速度相当缓慢,大概同你走路速度差不多,甚至更慢。”

6.2008年美国加州火旋风

2008年11月15日,美国加州约巴林达山火燃烧时,火旋风逼近住宅区。火旋风可以将所到之处的物体点着,还可以将燃烧的残骸卷到周围。由火旋风形成的大风同样十分危险。超大火旋风的风速甚至超过每小时100英里(约合每小时160公里)——足以将树木吹倒。

7.2006年美国加州火旋风

2006年,美国加州卡斯蒂奇附近洛斯帕德雷斯国家森林公园发生大火期间,不停旋转的圆柱状火焰呈弧形飘向空中。福托菲尔说,火旋风可以持续一小时甚至更长时间,它们不能直接被扑灭。(秋凌)

各地火旋风奇观:核心温度可达1000度(组图)

新浪环球地理讯 北京时间9月6日消息,据美国国家地理网站报道,近几个月来,由于遭遇罕见的干旱少雨天气,美国和巴西等美洲国家燃起了山火,一旦火点刮起龙卷风,便会形成罕见的火旋风景观。龙卷风夹起的火焰高达数米,像一条火龙旋转前进,所到之处寸草不生。

1.夏威夷火旋风

2010年8月29日,夏威夷莫纳克亚山南坡形成“火旋风”,将尘埃和烟雾掀到半空中,消防员则在远处观望。因区域性干旱诱发1400英亩(约合566公顷)的地方发生山火,形成了罕见的火旋风景观。据美国林务局密苏拉火焰科学实验室机械工程师杰森-福托菲尔(Jason Forthofer)介绍,火旋风亦称“火焰龙卷风”、“火魔”,这些火焰旋风其实并不罕见,只是鲜有记载。

例如,最近有报道称巴西圣保罗州出现了火旋风奇观,圣保罗州的干旱持续三个月之久,结果在龙卷风经过一处燃烧的田野时,形成了巨大的燃烧的“火龙”。福托菲尔研究火旋风目的是保护消防员。他说:“如果我们可以确认导致火旋风的条件,对于消防员来说无疑是个好消息,因为总有些人会被这种奇特的自然现象烧伤。”

2.房屋陷入火海

根据这张资料照片,火旋风在一处燃烧屋顶的烟囱附近打旋。据福托菲尔介绍,火旋风的形成需要一定的条件,在剧热和湍流风的共同作用下,会形成飞快移动的空气漩涡,这些漩涡可以收紧变成龙卷风一样的结构,吸入正在燃烧的残骸和可燃气体。火焰龙旋风一般由核心部分(其实就是着火部分)和看不见的袋状旋转空气构成,袋状旋转空气不断将新鲜氧气输送给核心部分。

常见火旋风的核心部分通常直径约为1至3英尺(约合0.3至0.9米),高50至100英尺(约合15至30米)。在适当条件下,还能形成像直径达数十英尺、高度达1000英尺(约合300米)的超大火旋风。福托菲尔说:“这些超大火旋风至少每年在美国形成一次。”

3.2002年5月美国加州圣玛格丽塔大牧场火旋风

2002年5月,美国加州圣玛格丽塔大牧场,由山火引发的火旋风席卷一处山脊顶部。据福托菲尔介绍,火旋风核心部分温度可达2000华氏度(1093摄氏度),足以将从地面吸入里面的灰烬重新点燃。他说:“我们尚不完全确信这一点,它只是一项理论。这就仿佛是某个人尝试点燃某种东西:如果你令其在空中膨胀的足够大,你确实可以让其燃烧,但如果它始终紧缩地像团状,它就不会燃烧。”

4.2008年英国泥煤中升起的火旋风

2008年,火旋风从英国班格尔某农场燃烧的泥煤中升起。福托菲尔说,地面植被燃烧后释放的富含碳的可燃气体是大多数火旋风的燃料。他说:“地面植被的热量到了一定程度后会释放气体,有些气体不能燃烧,因为它的周围没有足够多的氧气。”

一旦被快速移动的气体吸收,这些没有燃烧的气体会在火旋风核心周围运行,直至到达拥有足够新鲜、被加热氧气的区域,令气体燃烧。据福托菲尔介绍,这是火旋风核心部分的火舌看上去如此高、如此“瘦小”的原因:“这些气体在遇到足够多的氧气以前不会燃烧,可能只有升到半空中才会燃烧。”

一周太空照:美测试最大固体火箭发动机(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月6日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周公布的精彩太空图片,包括展现太阳磁、蓝色环礁湖和火箭发动机测试在内的图片均榜上有名。

1.狂怒的成功

美国宇航局网站称DM-2发动机于8月31日进行测试,测试中出现炽热白烟翻腾的景象。DM-2是迄今为止用于飞行的体积最大且功率最大的固态火箭发动机。此次测试在犹他州布里格姆市进行并最终取得成功。测试获得的数据将帮助科学家对这种可产生360万磅(约合163万公斤)推进力的发动机进行 评估。据宇航局透露,DM-2发动机可能被用在未来的重型运载火箭上。

2.蓝色环礁湖

照片于8月13日由一名宇航员拍摄,展现了法属波里尼西亚的玛泰瓦环礁。这个环礁呈青蓝色,与周围太平洋水域的深蓝色形成鲜明对比。它是一座环形岛屿,中心包裹着一个湖泊,是世界上最大的环礁链——土阿莫土群岛的一部分,同时也是其中较为独特的一个。

这幅照片由美国宇航局“地球观测台”在线图书馆于8月30日公布。他们表示,玛泰瓦环礁中心的湖泊拥有一系列脊结构(中部白色区域)以及一些由遭侵蚀的珊瑚礁形成的小盆地。这个长6英里(约合10公里)的环礁外围大部分都被森林(绿褐色)覆盖。

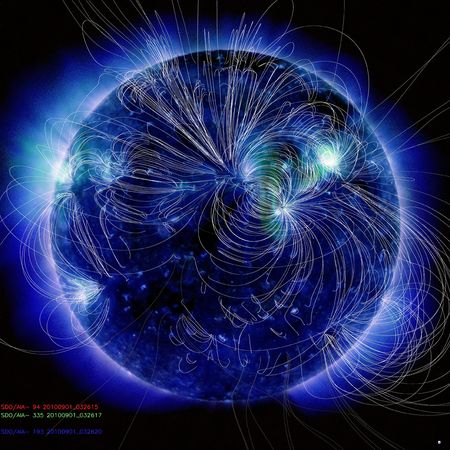

3.太阳磁场

一幅展现1日太阳磁场特征的合成图片,共存在3种不同波长的光线。这幅图片采用了美国宇航局(NASA)太阳动力学天文望远镜的大气成像组件拍摄的照片,以及有关当时太阳磁场线特征的模型。大气成像组件是这个在轨运行的望远镜搭载的3个重要观测设备之一,每10秒钟拍摄10种波长下的太阳照片。将几幅这样的照片叠加在一起便可展现太阳发生的一系列磁活动,例如日珥爆发以及日冕物质抛射。

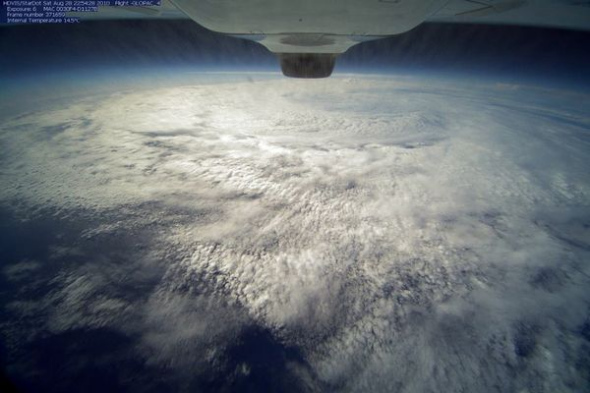

4.热带风暴“弗兰克”

美国宇航局的无人驾驶飓风监测飞机“全球鹰”8月28日拍摄的热带风暴“弗兰克”,此时的风暴正在墨西哥的下加利福尼亚沿岸肆虐。2010年初,“全球鹰”完成其第一次科研飞行。它的飞行时间可达到30个小时,最大飞行高度可达6万英尺(约合1.8万米),最远飞行距离为1.1万海里(约合2万公里)。凭借空前的飞行距离和续航时间,这架无人机负责对大西洋和太平洋上空的大气进行研究。

美国国家海洋与大气管理局的“全球鹰”任务科学家大卫·费瑞在一份声明中表示:“我们可以进入此前无法进入或者并未进行探测的区域,并在更长时间内对大气进行研究。这是常规有人驾驶飞机无法做到的。”

5.星城

在这幅新公布的照片中,数百颗年轻明亮的恒星加热了三角星座内的气体,使其发出显眼的红光。它被誉为展现恒星形成区NGC 604的最清晰的照片。图片于8月30日公布,采用了美国宇航局/欧洲航天局哈勃太空望远镜在一系列波长下获取的数据。

这座“星城”是三角星座内规模最大的“恒星托儿所”,宽度大约在1500光年左右。“婴儿恒星”产生的辐射不仅加热附近区域,同时也在周围的氢气中形成气泡,让NGC 604得以拥有复杂的结构。(孝文)

泰坦尼克号发现25年:嗜铁菌不断侵蚀沉船(图)(2)

5.船首舷窗

在“泰坦尼克”号探索任务小组所携带的两个遥控潜水器8月底捕捉的照片中,“泰坦尼克”号锈迹斑斑的船首右舷的舷窗清晰可见。伍兹霍尔海洋研究所专家比尔-朗格说:“在‘泰坦尼克’号的现状还能维持多长时间的问题上,每个人都有他们自己的见解。有人认为船首会在一两年内坍塌,也有人说还能坚持几百年时间。”

探险队迄今拍摄的照片显示,“泰坦尼克”号船体的两个重要部分——“泰坦尼克”号在沉没以前已经断为两半——还是完整的。“泰坦尼克”号探索任务小组收集的数据应该有助于专家预测沉船还能保持多长时间的相对稳定。朗格说:“我们正试图将真实、确凿的数据带给那些能够做出上述判断的学者。”

6.散步甲板的冰柱状铁锈

正如这张摄于8月底的照片所显示的那样,在一等舱乘客曾经散步的地方,冰柱状铁锈已经爬上了散步甲板的裂口处。“泰坦尼克”号在英国港口城市贝尔法斯特建造,船长883英尺(约合270米),在1912年下水时,是当时世界上最大的豪华客轮。然而,在这艘巨无霸的首次航行中,便不幸与冰山相撞沉没,1500多人葬身海底。

25年前发现“泰坦尼克”号沉船的罗伯特-巴拉德认为,世人不应打破“泰坦尼克”号的现有宁静,而应将它作为所有遇难者的“神圣墓地”。然而,他说,打捞公司、游客和电影制作人员却将“‘泰坦尼克’号沉船地变成乡村集市的‘怪人秀’。”

7.艏楼甲板栏杆

在这张摄于8月底的照片中,弯曲和折断的栏杆让我们依稀看到“泰坦尼克”号艏楼甲板后窗角落的轮廓。艏楼甲板是船首一个凸起的表面,下面是船员居住舱。“泰坦尼克”号探索任务的下一步是,在沉船地打捞其遭腐蚀的确凿证据——钢质实验平台,即看上去像是小型折梯的设备。

这个实验平台最早是在1998年部署到海底的,承受了与“泰坦尼克”号同等条件的破坏。因为科学家清楚实验平台部署到海底时的准确厚度,因此,借助这些实验工具,研究人员可以准确评测“泰坦尼克”号沉船地金属分解速度。微生物学家库利摩尔说:“我们其实就是在检查它们周围还有多少钢。”一旦对金属分解速度分析完毕,科学家就可以更准确地预测“泰坦尼克”号还能保持多长时间的相对完好状态。

8.“泰坦尼克”号前桅杆

“泰坦尼克”号的前桅杆很久以前便向后倾倒,如今倚靠于船桥上。在这张摄于8月底的照片中,前桅杆的底部处于照片中央,向左上方倾斜。库利摩尔是加拿大生物科技公司“Droycon Bioconcepts”的创始人。据他介绍,冰柱状铁锈可能还会侵蚀“泰坦尼克”号前桅杆内部,令其在一两年内完全倒塌。

前桅杆已成了“泰坦尼克”号不可避免衰败的象征。在20世纪90年代初的一次潜水作业中,“泰坦尼克”号探险任务领队纳格奥莱特发现,之前还与前桅杆相连的瞭望台完全消失了,显然,由于受损严重,瞭望台最终折断落入不明水域。(孝文)