社区新闻

揭秘埃及法老塞提墓室秘道:深处未发现宝藏(图)

新浪环球地理讯 北京时间7月9日消息,据美国国家地理杂志网站报道,埃及考古学家上周宣布,他们完成了对拥有3300年历史的埃及法老塞提一世墓室隧道的挖掘工作,发现了一批具有重要考古价值的文物,最终揭开众多围绕这条隧道的谜团。

1.墓室隧道的尽头

2009年,在一个连接法老塞提一世古墓的神秘隧道内,埃及古文物最高管理委员会(SCA)主席扎希-哈瓦斯站在木头台阶上拍照留念。此次挖掘工作始于2007年,在三年时间内,考古人员将大量碎石和文物通过轨道车运到地面。考古小组上周宣布,经过三年的努力,他们遇到了一堵墙。考古人员认为,古埃及人在卢克索附近的帝王谷岩石中开凿了一条深达572英尺(约合174米)的隧道后,突然停止了这项工作。哈瓦斯认为,开凿工作始于塞提一世法老在位期间,不过,上面的墓室当时已经完工。

法老塞提一世死后,这项工作可能就停止了。哈瓦斯还是美国国家地理学会驻会探险家。塞提一世从公元前1294年至公元前1279年统治着古埃及,在位15年时间。埃及古文物最高管理委员会地区负责人、考古学家穆斯塔法-瓦兹利(Mustafa Waziri)说:“我认为他们当时计划在那里建造另一座地下墓室。这项工作停止地很仓促。不过,楼梯的保存状况令人惊讶不已。”

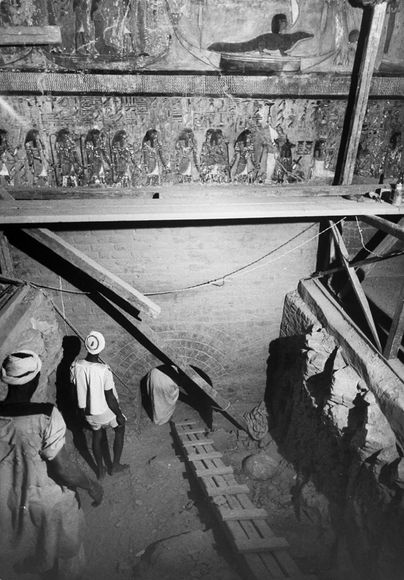

2.进入墓室通道

在这张摄于1960年的照片上,一条用砖砌成的拱道通向埃及法老塞提一世墓室下方的隧道。那时,考古人员还在清理残骸,希望到达藏有宝物的墓室。哈瓦斯在2009年11月接受采访时透露,人们早在1817年便了解到塞提一世墓室的隧道,那一年,意大利探险家吉奥瓦尼-巴蒂斯塔-贝尔佐尼在帝王谷内发现并发掘了塞提一世的墓室。20世纪60年代的挖掘工作仅进入到墓室隧道330英尺(约合100米)处。在最新一次探索中,为了深入隧道,考古队采取了多项新的预防措施,最主要一项是用金属材料将隧道顶部支撑起来以防坍塌,就像煤矿开凿隧道采用的方法一样。

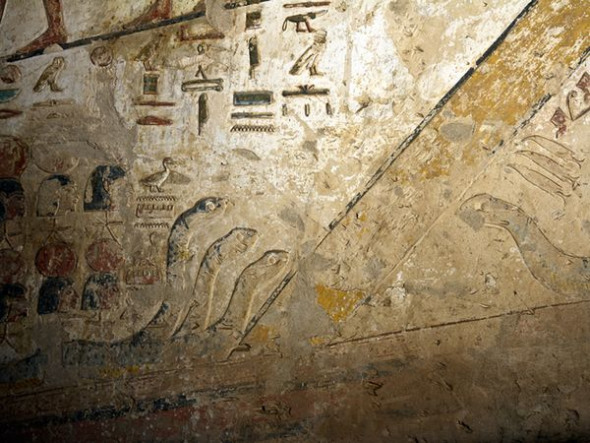

3.墓室壁画

在塞提一世墓室墙壁上绘制的场景中,数条蛇守候在陡峭隧道的底部。据埃及考古学家穆斯塔法-瓦兹利介绍,这张壁画给他们提供了新的证据,说明隧道可能从一开始就规划好了。瓦兹利说,壁画描述的场景可能涉及古埃及《祈祷书》,在这本书中,一条蛇作为向导引导善人重获新生。除了隧道几乎完全空白以外,塞提一世墓室其他地方都覆盖着浮雕。不过,考古学家在台阶上发现了红色涂鸦以及看似设计师的提示,大意是:“把门轴向上移,可以扩大通道。”

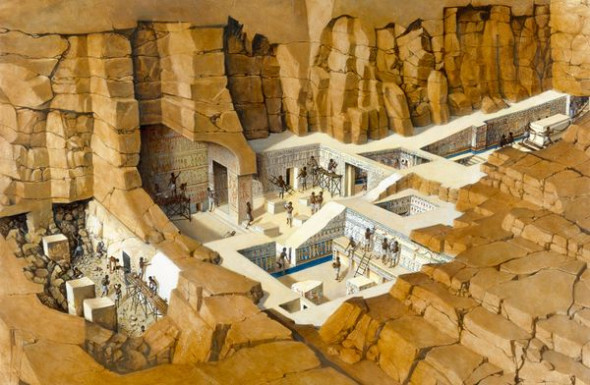

4.法老陵墓剖面图

在这张剖面图上,古埃及工人正在山中开凿并修饰塞提一世陵墓。由于深深嵌入帝王谷顶高耸的石灰岩质悬崖上,塞提一世墓室是到达难度最大、也是最值得探索的墓室,同时它还是帝王谷中最华丽、最大的法老墓室。帝王谷还是古埃及法老图特卡蒙陵墓的所在地。在塞提一世墓室下面新发现的楼梯并不是墓室的唯一通道。2008年,专家宣布他们在塞提一世墓室发现了一条新的隧道,使得这一墓室的长度从328英尺(约合100米)扩展至446英尺(约合136米)。

5.古埃及人形塑像

从古埃及新王国时期第18王朝(公元前1550年至公元前1069年)开始,人形塑像就逐渐成为法老墓室的必备陪葬品,比如这个在新发现的隧道中找到的人形塑像。塞提一世是新王国时期第19王朝(公元前1295年至公元前1069年)的第二个法老。人形塑像通常数百个一堆被发现,古埃及人认为,这些塑像是在后世服侍法老的农民和其他劳工的化身。塞提一世墓室中发现的人形塑像年代可追溯至第19王朝,考古人员在它们的旁边还发现了同一时期的陶器和刻有塞提一世名字的漩涡花饰。

6.塞提一世秘道深处

2009年8月,埃及古文物最高管理委员会(SCA)主席扎希-哈瓦斯爬到了新发现的塞提一世秘道深处。发现这条隧道未完工一定程度上揭开了一个考古之谜。埃及考古学家穆斯塔法-瓦兹利说:“我们希望能找到塞提一世藏起来的宝物,这是我们挖掘工作刚开始的想法。不过,当我们利用高科技仪器到达隧道的尽头后,没有再发现任何有价值的文物,所以,我并不认为他们遗留了什么东西。”(孝文)

美国佛罗里达沙滩半米深处发现墨西哥湾漏油(2)

4.埋于沙滩下的油层

埋在沙滩下面的原油可能会成为墨西哥湾沿岸海滩挥之不去的阴影,因为如果未来的恶劣天气侵蚀沙滩,就会露出下面的有毒原油。这张照片中显示了地质学家7月1日在佛罗里达州彭萨科拉沙滩下面挖出的油层。

天普大学土木与环境工程系主任米歇尔-鲍法蒂尔(Michel Boufadel)说:“现在,你来到沙滩上,看到沙滩是干净的,一年以后,暴风雨来袭,那时你会发现沙滩还是受到了污染。”天普大学是一所位于美国宾夕法尼亚州安布勒的百年名校。波浪将部分泄漏原油埋在新的沙层下面,尤其是本周,飓风“亚历克斯”席卷墨西哥湾附近海岸。

5.研究人员面露愁容

在这张摄于7月1日的照片中,领导实施彭萨科拉沙滩挖掘工作的南佛罗里达大学地质学家王平与同事斯托达德-皮克雷尔(Stoddard Pickrel)站在布满饼状和球状原油块的沙滩上,面露愁容。王平在谈到强度相对较弱的飓风“亚历克斯”说:“这一次,我们是幸运的。”

飓风“亚历克斯”6月30日在墨西哥湾北岸登陆。由于飓风向东延伸数百英里,所以风暴掀起的海浪在佛罗里达州的墨西哥湾沿岸相对较小。不过,未来强度更大的飓风或许会将更多的原油冲上彭萨科拉沙滩以及附近的海湾岛国家海滨公园,这座公园横跨佛罗里达州和密西西比州两地。

6.沙滩表面原油

7月1日,球状原油块和液体原油污染了佛罗里达州的彭萨科拉沙滩。暴露在外的原油可能是最不需要担心的事情。即便没有清理人员帮助,沙滩表面的原油会快速消失,氧气、阳光和以原油为食的细菌会将其分解。埋入沙滩下面的原油则不易分解,尤其是在沙滩深处,那里的氧气不足。

南佛罗里达大学博士生蒂法尼-罗伯茨(Tiffany Roberts)说:“如果泄漏原油埋在沙滩下,明年夏天你和五岁大的孩子一起来这里用沙子堆城堡,定会发现一层沥青和原油,这会威胁到我们的健康。”据美国健康与公共事业部的专家介绍,与原油接触会刺激皮肤,而吸入蒸发的原油颗粒则可能引发恶心、头痛、头晕等症状,一些清理墨西哥湾泄漏原油的工作人员已经报告出现了这些症状。

7.继续寻找原油

7月1日,南佛罗里达大学地质学家在佛罗里达州彭萨科拉沙滩继续寻找埋于沙滩下的原油及沙滩表面的浅褐色油渍。据南佛罗里达大学博士生蒂法尼-罗伯茨介绍,通过研究原油在沙滩表面的分布状况,这个地质学家小组或许能找到表明原油被埋地点的方法,从而可以更为容易地清理这种有毒物质。罗伯茨说,目前,清理人员正在“处理眼前的事情,最终,我们必须要搞清楚沙滩下面的情况。”(孝文)

美国佛州沙滩半米深处发现墨西哥湾漏油(图)

新浪环球地理讯 北京时间7月7日消息,据美国国家地理杂志网站报道,墨西哥湾“深水地平线”钻井平台爆炸后泄漏的原油已经冲上沿岸海滩,虽然美国当局对受污染的海滩加紧清理,但由于有毒原油已经渗入沙滩下面,专家认为这会对人和动物的健康构成长期威胁。

1.受污染的彭萨科拉沙滩

7月1日,美国南佛罗里达大学地质学家斯托达德-皮克雷尔、卡蒂-布鲁彻和程军(音译)在佛罗里达州彭萨科拉沙滩挖沙。挖了不久,他们就发现了原油。在多次挖掘中,他们在遭受墨西哥湾泄漏原油污染的海滩下面发现了饼状和球状原油块。这表明,有毒原油已经渗入墨西哥海湾沿岸沙滩下面,甚至是所谓“干净”的沙滩区域,而清理人员仅仅是在处理沙滩表面的有毒原油。专家称,由于埋在沙滩下方的原油既难清理,分解又缓慢,会对在沙滩出现的人与动物构成长期威胁。

2.测量沙滩下有毒油层

在佛罗里达州彭萨科拉沙滩表面以下数英寸处,就有薄薄一层固体原油。在更明显的沙滩表面原油块附近,南佛罗里达大学地质学家发现了薄薄一层固体原油。他们在彭萨科拉沙滩某处找到了其迄今发现的最深油层——距离沙滩表面2英尺(约合0.6米)。据南佛罗里达大学研究小组负责人王平(音译)介绍,以前的记录是6英寸(约合15厘米)深。从今年5月开始,这个研究小组就一直在分析墨西哥湾漏油事故对沿岸海滩的影响。

3.“风化”的原油

7月1日,南佛罗里达大学地质学家卡蒂-布鲁彻(Katie Brutsché)在彭萨科拉沙滩上挖了几个深坑,比如照片右下方这个深坑,将肉眼看不到的泄漏原油呈现给清理人员,后者的工作重点目前是清理沙滩表面的原油,比如在左下角看到的黑色固体原油。这种“风化”的原油(主要是饼状和球状原油块)在6月23日左右开始冲上彭萨科拉沙滩。

飓风将墨西哥湾泄漏原油吹上美国海岸(组图)

新浪环球地理讯 北京时间7月2日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在“亚历克斯”产生的大风和巨浪的驱使下,“深水地平线”钻井导致的浮油已经于6月30日到达路易斯安那州弗尔雄港,清理工作变得更加困难。

1.飓风驱使石油到达海岸

在“亚历克斯”产生的大风和巨浪的驱使下,浮油于6月30日到达路易斯安那州弗尔雄港,把海滩附近的吸油索染成棕褐色。29日前,弗尔雄港海滩的油污还相对较少。但是自5月底“亚历克斯”距离墨西哥湾北部和德克萨斯州海湾西部海滩还有数百英里的时候,飓风的外缘带已经第一次把大量油污从英国石油公司的“深水地平线”钻井周围带到了这一地区。

由于“亚历克斯”飓风引发大浪,29日和30日,格兰德岛(Grand Isle)附近的大部分石油清理工作及拉福什县附近的部分清油工作被叫停。没人承诺能清理干净海滩上的油污,也没有撇油艇被派遣出去,利用吸油索拦截浮油。格兰德岛港口委员会的执行理事韦恩·凯勒说:“这是有史以来我们见到过的最糟糕的石油泄漏事故,没人能把它清理干净,此时最有利于浮油扩散到该地。”

2.吸油索

6月30日,美国路易斯安那州弗尔雄港海滩上的吸油索,浸透了墨西哥湾的钻油井泄漏的棕色浮油。格兰德岛港口委员会的韦恩·凯勒负责监管格兰德岛近海的埃尔默岛国家野生生物保护区附近海滩的部分油污清理工作。格兰德岛海滩的入口已经被“亚历克斯”引起的巨浪阻断。“我们无法阻止浮油继续扩散。撇油艇都已停止工作,在风浪很大的环境下,吸油索根本起不到应有的作用。现在事态变得更糟。我们已经在近海看到面积最大的浮油。”

3.擦掉甲板上的油污

30日,阿尔道夫·德拉特在用吸油纸擦拭船体上沾的浮油。美国海岸警卫队的海事科学技术主管马克·比斯恩特表示,英国石油公司雇的这40条捕虾船,是29日夜冒着“亚历克斯”激起的3到4英尺(0.9到1.2米)高的巨浪继续收集浮油的唯一一组船只。他说:“这些人都是勇士。”尽管受到“亚历克斯”的影响,这些船只收集了大约500包吸油材料,这一数字非常惊人。对当地商业渔夫和这支船队的领导者斯科特·佩兰来说,29日的“工作并不比平日里的捕虾工作更难。”

4.浸满油污的吸油索

30日阿尔道夫·德拉特的一艘船停靠在路易斯安那州弗尔雄港附近的博比·林恩码头,这是从船上卸下的浸满油污的吸油索和帆缆。拉福什县公共信息官布伦南·马特尔恩表示,他们“最担心的问题”,是如果未来的飓风仍径直奔向路易斯安那州,会发生什么情况。他站在不断被风抽打的海滩上说:“我们看到这样一个飓风从距离我们大约800英里(大约1280公里)的地方穿过,如果它从距离我们更近的地方通过,会给我们造成什么影响呢。”往年这个时候,这里已经聚集了很多渔夫和露营者。

5.石油屏障

30日,巨浪不断拍击路易斯安那州弗尔雄港沿岸海滩上的固体屏障,这些东西上沾满一层油污。格兰德岛港口委员会的执行理事韦恩·凯勒表示,当前的情况说明,途经此地的“亚历克斯”飓风等风暴产生的间接影响,可能具有毁灭性。拉福什县的马特尔恩说:“对海岸警卫队和所有在该地居住的人来说,这是一记警钟,这使他们了解到,当该地发生风暴时,我们需要克服多大困难。”(孝文)

秘鲁沙漠现史前巨鲸化石:牙长36厘米吃鲸类(图)

新浪环球地理讯 北京时间7月1日消息,据美国国家地理杂志网站报道,法国国家自然历史博物馆古生物学家奥利维尔-拉姆波特领导的一个研究小组对2008年发现于秘鲁沙漠的新鲸类化石展开了细致研究。他们的研究结果表明,这种鲸鱼生活在距今1300万年前的浅水中,牙齿长达36厘米,或以其他鲸类为食。

1.向须鲸展开攻击

在法国国家自然历史博物馆科学家绘制的艺术想象图中,一种新类型的抹香鲸向须鲸展开攻击。这种抹香鲸被命名为“麦尔维尔鲸”(Leviathan melvillei),生活在距今1300万年前。麦尔维尔鲸以《白鲸记》的作者、美国著名作家赫尔曼-麦尔维尔的名字命名。麦尔维尔鲸是一种食肉鲸鱼,与迄今已知体型最大的鲨鱼生活在一起,体长约为60英尺(约合18米),其体型与现代雄性抹香鲸不相上下。

相比之下,现代抹香鲸主要以乌贼为食,而麦尔维尔鲸巨大的牙齿(有些长度达到36厘米)表明,这种庞然大物曾捕食更为强悍的猎物,包括鲸类的近亲。法国国家自然历史博物馆古生物学家奥利维尔-拉姆波特(Olivier Lambert)说:“这可能是一种非常强悍和可怕的海洋生物,所以,它符合麦尔维尔在《白鲸记》中对龙王鲸的描述。”研究成果刊登在最新一期《自然》杂志上。

2.发现麦尔维尔鲸化石的遗址

在这张未标明日期的照片中,科学家正对在秘鲁伊卡城附近沙漠找到的岩石展开研究,岩石中含有麦尔维尔鲸化石。同利维坦海怪一样可怕的是,麦尔维尔鲸与巨齿鲨(Carcharodon megalodon)或许还是竞争对手,这种鲨鱼与麦尔维尔鲸生活在同一时期和同一地区。巨齿鲨是有史以来生活在海洋中的最大鲨鱼,可能曾为争夺其他鲸鱼与麦尔维尔鲸展开激烈争夺。

拉姆波特说:“它们或许也会展开你死我活的争斗。”如果这两种庞然大物产生摩擦,孰胜孰负实难预料。他说:“很显然,它们都可能攻击对方的幼仔,但成年之间的较量结果实难预料。”2008年的一项研究表明,巨齿鲨拥有迄今地球上所有已知生物中最强大的咬合力——足以将一辆小轿车撕成碎片。拉姆波特指出,他们尚未对麦尔维尔鲸做过咬合力测试。

3.包含麦尔维尔鲸化石的岩石

科学家在这些岩石中发现了麦尔维尔鲸的头骨和下颌骨化石。荷兰鹿特丹自然历史博物馆的克拉斯-波斯特在2008年的一次探险活动中发现了这些史前鲸鱼化石。拉姆波特说:“我们知道这是一种大型动物。当我们看到其巨大的牙齿,我们就清楚它不可能是须鲸,结果验证了我们的判断——它是一种庞大的抹香鲸。”须鲸没有牙齿,利用称为鲸须的毛发状结构去滤食磷虾和其他浮游生物,驼背鲸和蓝鲸都是这个家族的成员。

4.麦尔维尔鲸曾经生活的泻湖

在这张照片中,拉姆波特研究小组的一名成员站在发现麦尔维尔鲸化石的沙漠的沙丘上。拉姆波特及其小组认为,这片一望无际的秘鲁沙漠曾经是一个像泻湖一样的水体的底部,水体很浅,里面生活着多种鲸鱼、海豚、鼠海豚、海豹和鲨鱼。拉姆波特在谈到麦尔维尔鲸时说:“那里存在着这种动物的丰富食物。”

科学家认为,麦尔维尔鲸就像现代逆戟鲸一样伏击猎物。不过,与必须合作才能捕食到大型猎物的逆戟鲸不同的是,麦尔维尔鲸单枪匹马就能轻松捕获其他鲸类。拉姆波特说:“我们认为,凭借如此强有力的咬合力,这种鲸鱼单枪匹马亦可捕捉大型猎物。”

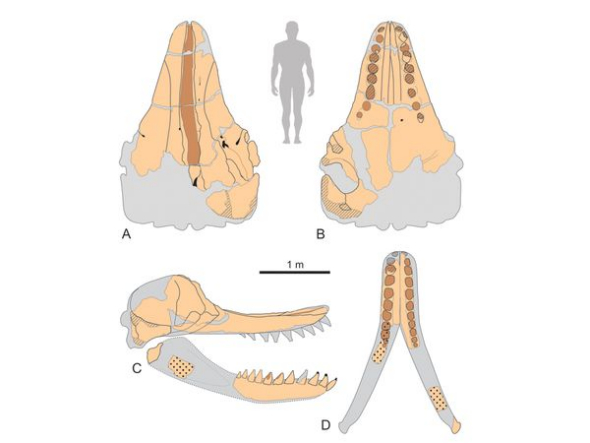

5.能装下人的头骨

这张图详细说明了麦尔维尔鲸的头骨和颌骨结构,其上下颚都有巨大的牙齿,足以放下一个人。相比之下,现代的抹香鲸牙齿更小,而且主要集中于下颚——这是为适应捕食乌贼所做的改变。美国纽约理工学院鲸鱼进化专家乔纳森-盖斯勒(Jonathan Geisler)说,麦尔维尔鲸的特征表明,“海洋食肉动物确实进化拥有了超大的体型。”

盖斯勒没有参与拉姆波特的研究。他指出,麦尔维尔鲸以其他鲸鱼为食的说法确实“是不错的推理,但是,要想真正证明这一结论,我们必须要找到有麦尔维尔鲸咬痕的其他鲸类的骨骼。”盖斯勒最后表示,或许能从博物馆的收藏中找到像这样的鲸类化石。(孝文)

拯救最后的美洲鹤:全球濒危程度最严重的鹤(图)

加拿大伍德布法罗国家公园内,一只成年美洲鹤在湿地上踏着水波助跑,准备腾空而起。

一只美洲鹤俯下身,给饥饿的雏鸟喂食昆虫。中间还有一枚鹤卵,将在两天内孵出另一只雏鸟——尽管通常来说每季只有一只幼雏能够存活下来。父母双方轮流照看鸟巢。

仅几个月大的两只小美洲鹤

图中景象难得一见,并且从未有人拍到过这种照片:一只渡鸦凿开蛋壳后,叼着幼雏的腿偷走鹤卵。伍德布法罗国家公园内,尽管人类行为受到限制,但诸如鸟类、狼、熊之类的捕食者却可洗劫鹤群。成年美洲鹤极为警惕,时刻从高高的芦苇丛中向外监视敌情。

撰文:珍妮弗·S·霍兰 JENNIFER S. HOLLAND

摄影:克劳斯·尼格 KLAUS NIGGE

翻译:陈昊

加拿大伍德布法罗国家公园的沼泽与林地上空,一架红色小飞机以让人目眩的方式打着圈向下俯冲,几乎碰到树梢。吉姆 ·布雷迪驾驶飞机倾斜着再次掠过天空,他和两名乘客把脸贴在舷窗上,眯着眼睛寻找地面上熟悉的白色斑点——成年美洲鹤,以及跟在它们身后的黄褐色雏鸟。美洲鹤是地球上濒危程度最严重的鹤,这片荒野便是最后一群随季节迁徙的野生美洲鹤的避暑之乡。

在空中进行数量统计的是布雷迪、美国鱼类和野生动物管理局的汤姆·施特恩以及加拿大野生动物管理局的利·克雷格-穆尔。三人忧心不已。2008 年春,这群美洲鹤数量达到266只,但截止到第二年春天,就死了57只,其中23只来自得克萨斯州南部的越冬场,那里受大旱侵袭,美洲鹤的主要食物来源 ——青蟹和枸杞都遭遇灭顶之灾。其他美洲鹤则很可能是在迁徙途中丧了命,通常是因撞上电线触电而死。根据现有了解,电线是迁徙途中杀害美洲鹤的罪魁祸首。

尽管如此,美洲鹤现在的处境还远不算历史上最糟的。其种群复兴过程中一次关键性事件发生在42年前,那年春天,加拿大生物学家厄尼·库伊特外出探险,在湿润的北国土壤上一汪浅水湖中央,他发现一个巨大的鸟巢,里面有两颗表面斑驳的鹤卵,每颗都有梨子那么大。库伊特小心翼翼地将一枚鹤卵装入羊毛袜中,他知道,带走的这枚鹤卵中承载着一个未来小生命的重量以及拯救一个物种的希望。

上世纪40年代,国家奥杜邦协会的罗伯特·波特·艾伦及其他成员发起拯救美洲鹤的行动,至今已有几十年历史。库伊特此举是拯救行动中的重要一步,他用袜子装回的鹤卵为人工培育美洲鹤埋下种子,对拯救这一物种起到至关重要的作用。曾几何时,一群群的美洲鹤在这片大陆上往返来去,但19世纪第一个十年中,定居者把湿地改造为农田,并射杀鸟类食用其肉,导致美洲鹤数量骤减。20世纪40年代,大风暴袭击路易斯安那州,鹤群逐渐衰落,剩下的野生美洲鹤至多22只。

美洲鹤站立时高度将近1.5米,可发现潜伏在芦苇丛中的狼群——或生物学家。它扇动宽阔羽翼,为赢得异性青睐欢跳起舞,它曲项朝天,鸣叫声响彻苍穹。最后一群野生美洲鹤于1967年列入《濒危物种保护法案》,目前种群规模已慢慢扩大。同时,环保主义者对美洲鹤进行人工孵化养殖,并把培育出的鹤群放归栖息地,使其总数(包括人工养殖在内)超过500只。

为拯救世界15个鹤种中这宝贵的一支,科学家们首先需要回答一个迫在眉睫的问题:美洲鹤夏季筑巢及产蛋的场所在哪里?19世纪90年代末,生物学家得知野生美洲鹤在沿海的沼泽地过冬,也就是后来的得克萨斯州阿兰瑟斯国家野生动物保护区。为破解夏日栖息地的谜题,工作人员要求市民看见美洲鹤便向他们汇报,同时,志愿者们沿着迁徙线路一路搜寻,希望可以找到线索。之后,1954年的夏天,在得克萨斯州以北4000公里处,加拿大北部平原上,一架消防直升机飞越一片几乎无人涉足的湿地时发来报告,称他们发现一群美洲鹤。这群幸运的美洲鹤落户在伍德布法罗国家公园内,这是北美洲最大的国家公园。

这片面积44800平方公里的荒野于1922年划出,为的是保护加拿大最后的美洲森林野牛群落,同时也为鹤群提供了庇护。在这里,美洲鹤面临的敌人只有自然界中的捕食者——狼、熊、狐狸、偷蛋的渡鸦等。它们守卫着5平方公里的土地,把巢筑在齐膝深的水上,每次哺育一只或两只幼雏,以昆虫幼体、植物种籽、蜗牛和鱼类为食。

回到文章开头,空中的红色小飞机朝着西方下降斜飞,克雷格-穆尔兴奋地高喊,他又发现了一只美洲鹤。尽管有早期调查获得的GPS坐标做指导,小组成员还是需要耗时几个月,进行多次飞行(飞行时间达59小时),才能完成当季的数量统计——259平方公里的土地上,分布着62个鹤巢、52只雏鸟和 22只幼鸟。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

探秘格陵兰壮观融冰:百万年冰盖大量消融(图)

冰雪融水蚀刻出45米深的峡谷。

一名野外考察助理正下降至裂隙深处。裂隙底部可能会连接至垂直的井穴(即冰臼),地面上的湖泊便是经由这种井穴把水排入冰盖深处。

与冰块和融水搅和在一起的黑色斑块是冰尘——被风吹至格陵兰岛的粉尘,通常来自远方的沙漠、火场、煤电站和柴油机。冰尘降低冰面的反射率,导致吸收的日照热量增多。

冰尘在冰面上侵蚀出一个壶穴,夜间被冰冻在其中的细菌和水藻排出的气体,现在冒着泡儿浮上水面。

撰文:马克 ·詹金斯 MARK JENKINS

摄影:詹姆斯 ·巴洛格 JAMES BALOG

翻译:陈昊

乍看去,格陵兰岛是一大片刺眼的白,但随着直升机慢慢向岛面降低,色彩逐渐进入我的眼帘。

延续几公里的范围内,融水如蓝色缎带般镶嵌在冰盖边缘。白茫茫的大陆上河流如线,湖泊如斑,还有刻蚀出的一道道裂隙。同时还有一片片非白非蓝,而是褐色甚至黑色的冰面——是一种叫做冰尘的物质导致其颜色变暗。这种看似泥泞的沙状物质是我的四名同僚研究的关键课题。这四位分别是:摄影师詹姆斯·巴洛格,其助手亚当·勒温特,地球物理学家马尔科·泰代斯科与博士生尼克·斯坦纳,后两位都来自纽约城市大学。

巴洛格为冰体留影,同时也拍摄其流失的过程。2006年,他建立起“极度冰川调查组”(EIS),据他说,此举“目的是为正在消逝的事物创建记忆”。EIS已在阿拉斯加州、蒙大拿州、冰岛和格陵兰岛布置下35台抗风雪的太阳能定时拍摄相机,拍摄冰川照片,所有相机连天加夜工作。按照设定的程序,这些相机每年拍摄4000-12000张照片,对冰川进行持续性的记录,如巴洛格所说,就像“代替我们看守世界的小监测员”。

距离格陵兰岛西海岸小镇伊卢利萨特70公里的内陆地带属于融化区,冰盖表层不断遭侵蚀,把蓝冰暴露在外。我们就在这里扎下营地。在压力作用下,这片古老冰盖中的气泡被挤压出来,气泡减少之后,冰体便吸收光谱中红色一端的色彩,于是剩下的蓝色光被反射。

营地扎在一个巨大的融水湖畔。泰代斯科和斯坦纳测量湖深,计划将所得信息与格陵兰岛冰川上湖泊深度的卫星勘测数据进行对比。每天早晨,他们会发出一艘改装的小打窝船搜集数据,船上装着遥控设备、声波定位仪、笔记本电脑控制的光谱仪、GPS、温度计和一台水下照相机。

格陵兰岛的融水湖常迅速排干,让人措不及防。巴洛格曾见识过湖泊一夜之间排干,冰臼(冰层中垂直于地面的井穴)底部打开,把湖水全部抽空。 2006年,由伍兹霍尔海洋研究所和华盛顿大学的冰川学家带领的团队记录下一个面积5平方公里的冰湖排干的过程:超过4千万立方米的水在84分钟内全部消失在冰臼中,流速比尼亚加拉瀑布还要快。

泰代斯科勘测的这个融水湖向外延伸出一条河流,定是通向冰臼的无情大口,我和勒温特决心找到它。装备好冰斧、冰钻和绳索之后,我们就上路了。可是才走了不到500米,冰面上的孔洞就挡住了我们的去路,我们只好在刀刃般的冰峰上跳行,就像在刀尖上玩跳马游戏。

我们换了一条路,在冰盖上前进了几公里,最后虽然没能徒步找到冰臼,但却观察到一个有意思的现象:去的路上,我们跳过的冰窟是互相分离的碗状孔洞,而仅仅半天之后,融化程度已经很严重,孔洞间被奔流的溪水连接起来。

当晚在营地,我们得知,泰代斯科和斯坦纳已经确定了融水湖底部的状况—— 存在着斑驳分布的冰尘。

冰尘由空气中的粉尘被风撒落在冰面形成,其成分包括远至中亚沙漠地区卷来的矿尘、火山爆发产生的尘粒以及烟尘。烟尘来自人工火和野火、柴油机以及煤火发电站。1870年,北极探险家尼尔斯·A·E·努登舍尔德造访格陵兰岛时,发现了这种颗粒精细的褐色淤泥,并为其命名。努登舍尔德的时代之后,人类活动增加了冰尘中的黑色烟尘,同时,全球气候变暖也赋予其新的重要性。

地球物理学家卡尔·埃格德·博吉尔德是土生土长的格陵兰人,他把过去的28年都用来进行冰盖研究。近来,博吉尔德把注意力放在冰尘上。“尽管冰尘中烟尘含量不到5%,”他说,“但却是这一点点烟尘导致冰尘变黑。”黑色降低了冰的反射率,从而提高了热量的吸收,于是导致融冰量增加。

每年,白雪伴着冰尘降落在冰盖上,积雪变硬之后,就把冰尘固定其中。当夏天格外炎热的时候,层层冰面开始融化,包裹在其中的大量冰尘便被释放出来,在表面形成浓度更大、颜色更深的一层物质。“这是一种恶性循环,并且在不断地进一步恶化。”博吉尔德说,“就像给冰面蒙上一层黑色的幕布。”

尽管我们的探险为期很短,却似乎已经看出这种影响。仅仅一周的时间内,冰雪融水已经把我们的营地变成一片泥泞湿地。远方某处,融水湖中的水已经流入我们之前寻找的那个冰臼中。巴洛格的定时拍摄相机捕捉下这一切。“它们记录着地球的心跳。”他说。

探险队离开前,巴洛格说服我下降到营地附近的一个冰臼中。这冰臼足可吞下一辆货车,然而我还是无法抗拒内心的欲望,想要下到这个被巴洛格授予 “野兽”称号的庞然大口中一探究竟。

我拴在结霜的绳索上,向冰臼中下降。下了30米后,我身处围墙状的蓝冰中,浑身被冰冷的飞沫浸湿。头顶上方,三层楼高的冰柱围成边缘崎岖的相框,蓝色的极地天空显现其中。下方,瀑布轰鸣着消失在深渊中,正是这激流凿出了这个井穴。

科学家们曾把黄色的橡皮鸭子、装了传感器的圆球以及大量染料投入冰臼,希望以此记录水流轨迹,找到其注入大海的地方。有的球体和染料后来被发现,但所有的鸭子都不见了。我本来雄心勃勃地想要继续下降,进行更深入的调查,但我又考虑了一下。在绳子上悬挂了20分钟之后,我又爬了上来。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

一周太空图片精选:太阳爆发壮观景象(图)(2)

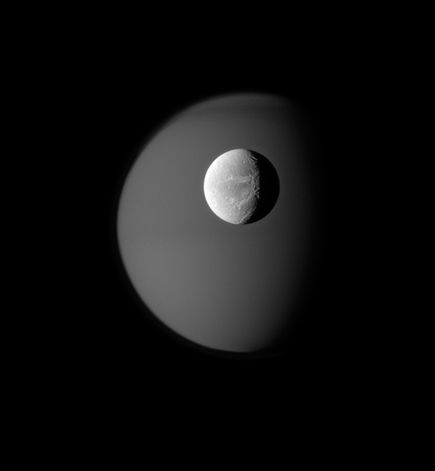

4.对比鲜明的土星卫星

在这张由“卡西尼”号飞船拍摄的照片中,土星的两颗卫星形成了鲜明对比。在最显眼的位置,土卫四的清晰图象显示了这颗卫星上“小束状”地形—— 其实是交错纵横、外壁鲜亮的山谷。在土卫四的后面,则是土卫六模糊的身影,其北极地区弥漫着大气薄雾。土卫六也是唯一一颗已知大气“发育完全”的卫星。这 张照片于6月21日公布。

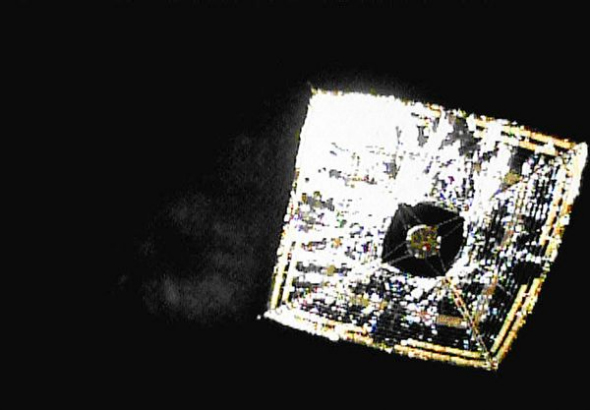

5.太阳帆完全展开

在这张非同寻常的“自拍照”中,日本“IKAROS”飞船机载摄像机6月15日与主体分离,捕捉到这艘飞船上的太阳帆完全展开的首张照片。 “IKAROS”飞船于5月21日发射,是世界上第一个采用混合动力太阳帆的空间探测器——动力一部分来自于光压(solar pressure),一部分来自于传统太阳能。“IKAROS”飞船的薄膜展开后的宽度虽只有46英尺(约合14米),但任务经理估计它会驱使 “IKAROS”飞船以最高每秒328英尺(约合每秒100米)的速度飞行。

6.工人组装“猎户座”飞船

新奥尔良的美宇航局米丘德装配车间,工人师傅采用一种名为“搅拌摩擦焊接”的技术,安装“猎户座”飞船的舱壁和前锥体。在确认焊接完好后,“猎户座”飞船将在非常逼真的环境下开始地面测试。“猎户座”飞船原计划用作“星座”计划的乘员舱,但在2010年初“星座”计划被取消以后,美国总统贝拉克-奥巴马要求仅将“猎户座”飞船作为救援宇航员撤离国际空间站的工具。“星座”是美宇航局在布什政府任内提出的一个雄心勃勃的计划,旨在重返月球,最终建立一个月球基地。(孝文)

一周太空图片精选:太阳爆发壮观景象(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月24日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局及其他国家航天机构最新捕捉到的太阳剧烈爆发、太阳帆在太空完全展开等壮观景象。

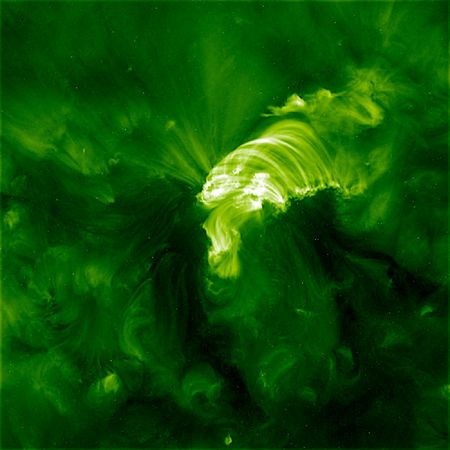

1.太阳爆发壮观场景

在这张由美宇航局太阳动力学观测卫星5月份拍摄的照片中,太阳爆发以后,明亮的等离子体弧笼罩在太阳表面。照片中的黑色区域表明,太阳爆发时, 那里的物质被席卷一空。这张于6月21日公布的照片是采用“大气成像组件”拍摄的,这台仪器以多种波长记录下太阳大气,帮助科学家将太阳表面变化与太阳内 部活动联系起来。

2.壮观的恒星形成过程

在太空,少许色彩都预示着大动作。在这张6月22日公布的由“哈勃”太空望远镜拍摄的照片中,恒星形成过程中爆发的惊人能量令N11星云(亦称 “豆子星云”)披上了粉色与紫色外衣。N11星云是地球附近最活跃的恒星形成区之一,属于附近星系——大麦哲伦星云中一个由气云和星团构成的复杂网络。天 文学家观测到N11星云接连三次出现恒星形成高潮,每一次均发生在距离该星云中心更远的地方。

3.南极光如蛇般蜿蜒

即便对见识多广的宇航员而言,这都是极为罕见的一幕:南极光如蛇般蜿蜒,停留于南印度洋上空。极光是指因太阳带电粒子与地球高层大气碰撞,使得 氧原子和氮原子获得能量,接着以光的形式释放的奇特现象。极光通常只有在地球两极附近才能看到,在那里,磁力线将带电粒子导向地球。不过,今年5月由国际 空间站上宇航员拍到的南极光发生在地磁暴期间,这场地磁暴临时改变了地球磁场,使得极光更接近赤道。

十个伟大动物父亲:红狐将食物藏在儿女身旁(图)(2)

6.皇企鹅

生活在寒冷的南极冰层上的皇企鹅,颠倒了传统养育后代的角色。雌性皇企鹅在冬天的繁殖季节产下一枚卵后,会为了到海里寻找食物,选择离开自己的孩子。于是给宝贵的卵取暖的重担就落在了雄性皇企鹅的肩上,确切地说是它们的脚上。

皇企鹅爸爸把卵放在脚面上,用长满羽毛的皮肤(即育子囊)覆盖住卵,给它们取暖和保护它们。在为期2个月的孵化过程中,雄皇企鹅不仅几乎不吃任何东西,而且要设法忍受南极恶劣的环境。小企鹅孵化出来后,雄企鹅利用食道的腺体里分泌的乳汁喂养后代。等到雌企鹅带着大量食物返回来,开始把食物反刍给小企鹅吃时,雄企鹅才选择离开,到海里寻找食物填饱肚子。

7.刚孵化的幼蛙

巴布亚新几内亚的一只雄性Oreophryne蛙正在履行做父亲的义务,它紧紧拥抱着一窝卵和两只刚刚孵化的幼蛙。每晚雄性Oreophryne蛙都会紧紧拥抱住卵块,也许它这样做是为了保持卵块湿润,或者保护幼虫,避免它们被昆虫等小型食肉动物吃掉。

8.非洲狮

谈到父爱,雄狮有点好坏参半。它们懒得出名,经常悠闲地躺在阴凉处,常常忽视幼崽的存在,而雌狮则冒着生命危险寻找食物。雌狮捕捉到猎物后,雄狮才会露面,并要坚持第一个进食,有时它只给狮群里的其他成员剩下一点残羹剩饭。只有当它的家族受到威胁时,雄狮的父性才会被激发出来,这时它会用尽所有暴力手段保护自己的家族。一只雄狮通常统治着10几只雌狮和20多只幼狮。

9. 大灰熊

无法否认,大灰熊拥有坏父亲的臭名声。雄性大灰熊不参与抚养后代的工作,如果它们没有另一个特征:杀死它们领地内任何有可能不是自己后代的小灰熊,不抚养后代的缺点也是可以原谅的。虽然有关雄性大灰熊杀害幼崽的说法很多,但是科学家至今仍无法解释它们的这一杀婴行为。

10. 银背山地大猩猩

成年雄性大猩猩又被称作银背大猩猩,它们扮演着严厉统治者的角色。作为一个有多达30只大猩猩的家族领导者,它们要带领大家寻找食物、平息家族成员之间的争端和抵御外部威胁,尤其是来自其他雄性大猩猩的威胁,这些入侵者为了夺取一个大猩猩家族的统治地位,不惜杀死幼崽。虽然成年雄性大猩猩也会非常亲切地对待后代,但是如果一只幼年大猩猩无休止的纠缠它,或者青年雄性大猩猩挑战它的权威,它会变得异常凶狠。(孝文)