社区新闻

揭开埃及法老图坦卡蒙家族木乃伊身份之谜(图)(2)

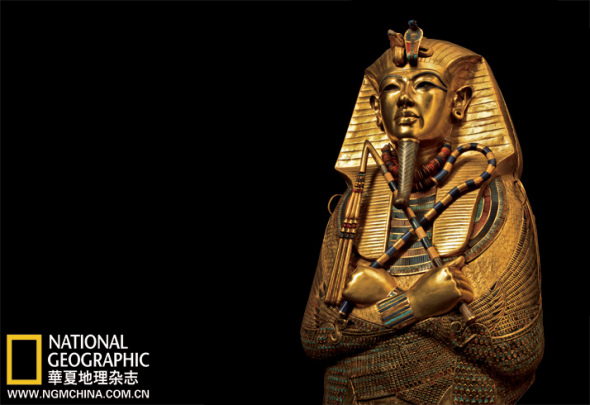

作为古埃及的标志性象征,少年法老入葬时佩戴的面具用黄金、玻璃和半宝石塑造出其不朽形象。现在,这件展品与其他出自图坦卡蒙之墓的宝物一起,保存在开罗的埃及博物馆,吸引汹涌人流前来观看。

为解开这些谜题,我们决定对图坦卡蒙以及另外十具怀疑是其直系亲属的木乃伊进行DNA分析。过去,我一直反对对皇室木乃伊进行基因研究,因为在不受现代DNA感染的情况下获得有效样本的几率小之又小,不值得去冒险侵扰这些神圣的古物。然而,2008年,几位遗传学家说服我相信,该领域技术已发展得足够先进,大有可能获得有用结果。于是,我们建起两座顶尖水准的DNA测序实验室,一座位于开罗市埃及博物馆的地下室,另一座在开罗大学医学院。研究将由埃及科学家主持:来自位于开罗的国家研究中心的叶海亚· 贾德和索玛伊娅 · 伊斯梅尔。

同时,我们还决定对所有木乃伊进行CT扫描,由开罗大学医学院的阿什拉夫· 赛利姆和萨哈尔· 萨利姆指导。另有三位来自其他国家的专家担当顾问:德国蒂宾根大学的卡斯滕· 普施、意大利博尔扎诺欧洲学会木乃伊与冰人研究会的艾伯特· 津克,以及博尔扎诺中心医院的保罗· 戈斯特纳。

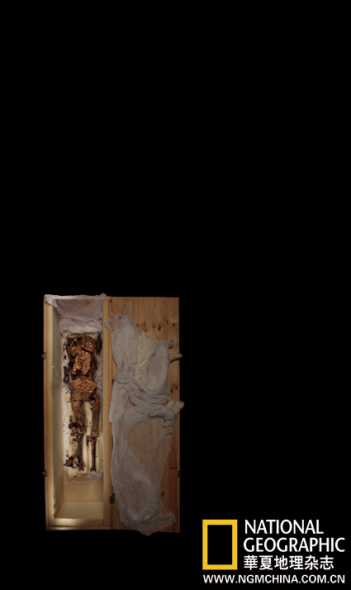

其中四具木乃伊身份已知,包括仍躺在帝王谷坟墓中的图坦卡蒙,以及另外三具在埃及博物馆展出的木乃伊:阿蒙霍特普三世,还有其妻提耶的父母尤亚和图玉。身份不明的木乃伊中有一位在帝王谷神秘的KV55号墓穴中发现的男性,考古证据和文字记录显示,这具木乃伊很有可能是阿肯那顿或者斯门卡尔。

对图坦卡蒙母亲和妻子的搜寻聚焦在四具身份不明的女性木乃伊上,其中两具,昵称为“年长女士”和“年轻女士”的,发现于1898年,当时她们躺在阿蒙霍特普二世墓穴(KV35)一个侧室的地面上,身体裸露着,很显然是在大约公元前1000年新王国时代结束后由神职人员隐藏在此的。另外两具无名女性木乃伊来自帝王谷中的一座小墓穴(KV21)。这座墓穴的建筑结构表明它属于第十八王朝,而且两具女尸都左手握拳置于前胸,人们普遍认为这是王后的标志性姿态。

最后,我们将尝试从图坦卡蒙墓穴中两具胎儿木乃伊身上获取DNA——由于这两具木乃伊保存状况极差,所以此举成功的希望不大。但如果成功,我们或许就能把这延续五代的皇族谜题拼凑完整。

为获取可用样本,遗传学家们从几具木乃伊身体的不同部位提取组织,组织都取自骨骼内部深处,这样的话,标本就不可能受到前代考古学家DNA的污染,也不可能接触过当初制作木乃伊的埃及神职人员。同时,研究人员小心翼翼处理标本,避免自己对其造成污染。标本提取后,需要把DNA与其他多余物质进行分离,包括神职人员用来保存尸体的油膏和树脂。由于每个木乃伊制作过程中所用的防腐材料不同,所以净化DNA的步骤也各不相同。处理每个标本过程中的每个步骤,都有可能对其中脆弱的物质造成破坏。

这场研究的中心人物是图坦卡蒙本人。如果提取和分离工作进行得顺利,他的DNA将被透明溶液获取,接受化验。然而令人沮丧的是,获得的初始溶液浑浊不堪,需要花六个月的时间找到清除污染物(制作木乃伊过程中使用的一些至今未知的物质)的办法,并获得可进行扩增和测序的样本。

从另外三具男性木乃伊(尤亚、阿蒙霍特普三世和神秘的KV55号墓穴之主)身上获取DNA之后,我们开始着手调查图坦卡蒙之父的身份。关于这一关键性问题,考古发现中记录得含糊不清。在图坦卡蒙统治期间的几处铭文中,少年国王称阿蒙霍特普三世为父亲,但不能以此盖棺定论,因为该词语也可解为“祖父”或“祖先”。而且,根据大众普遍接受的纪年法,图坦卡蒙出生前大约十年,阿蒙霍特普三世就已经去世。

许多学者认为,图坦卡蒙之父实为阿肯那顿,支撑这种说法的证据是阿马纳附近发现的一块断裂的石灰岩,岩石上的铭文中称图坦卡顿和安克珊帕顿为国王心爱的孩子。我们已知安克珊帕顿是阿肯那顿之女,因此可以推出图坦卡顿(也就是后来的图坦卡蒙)是他的儿子。然而,并不是所有学者都认为这一证据具有说服力,部分人提出,图坦卡蒙的父亲实际上是神秘的斯门卡尔。我个人一直倾向于阿肯那顿,但这也仅是一种假说。

一旦这些木乃伊的DNA得以分离出来,就只需把阿蒙霍特普三世、KV55和图坦卡蒙的Y染色体进行比较,便可以看出他们之间是否存在亲缘关系。(互有亲缘关系的男性Y染色体中具有相同的DNA模式,因为男性基因组中的这一部分是直接从父亲那里继承。)

但要想弄清他们之间的确切关系,还需要进行更加精细的遗传学鉴定。在人类基因组的染色体中有些已知的特定区域内,不同个体之间的DNA编码(组成遗传密码的A、T、G和C)模式差异很大。这些差异导致同样的密码序列在不同个体中出现的次数不同。例如,一个密码序列可能在某人基因中重复出现10次,而在另一无亲缘关系的个体中,同一序列可能重复15次,第三个人重复20次,以此类推。如果这些差异性极大的区域中有10个都吻合的话,联邦调查局便可据此判断,犯罪现场留下的DNA来自某个嫌犯。

与侦破罪案相比,让失散3300年的家人重新团聚所需要的技术标准没有那么严格,仅需把这些染色体区域中的8个进行比对,我们的研究小组便得出结论,阿蒙霍特普三世是KV55墓主的父亲,而后者则是图坦卡蒙之父。这一结论的准确性是99.99%。

现在,我们找到了图坦卡蒙之父的遗体,但仍无法确定他到底是谁。主要的怀疑对象是法老阿肯那顿和斯门卡尔。KV55号墓穴中有一处秘窖,里面的物品据说是图坦卡蒙从阿肯那顿(或者斯门卡尔)之前在阿马纳的埋葬地带到底比斯来的。尽管棺木上的徽匡(内有法老名字的椭圆符号)已被凿去,但仍保留着阿肯那顿的特属称谓。然而并不是所有证据都指向阿肯那顿。大多数法医化验结果都显示,死者是年龄不超过25岁的男性——对阿肯那顿来说太年轻了,因为看似他在开始为期17年的统治之前,就已经生育了两个女儿。因此,大多数学者怀疑,这具木乃伊实际上是虚幻魅影般的法老斯门卡尔。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

揭开埃及法老图坦卡蒙家族木乃伊身份之谜(图)

帝王谷隐藏在尼罗河以西的荒谷中,图坦卡蒙和其皇亲就葬在这里。古时候,这里十分荒僻,而如今,附近兴起的卢克索郊区已是灯火璀璨。

DNA检测结果揭示出少年天子父母的真实身份,以及有关其早逝的新线索。

撰文:扎西 · 哈瓦斯 ZAHI HAWASS

摄影:肯尼思 · 加勒特 KENNETH GARRETT

翻译:陈昊

木乃伊冲击我们的想象,俘获我们的心灵。它们充满神秘感,曾经是有血有肉有感情的人类,就像我们一样。我想,我们应当尊重这些古老的逝者,令其安息。然而一些有关法老的秘密,却必须通过研究木乃伊才能解开。

2005年,对图坦卡蒙国王的木乃伊进行CT扫描后,我们得以证明,他并非像许多人认为的那样,因头部受到击打而死亡。分析结果揭示出,其头骨后部的孔洞是制作木乃伊的过程中所凿成。研究同时表明,图坦卡蒙去世时年仅19岁——可能在左腿骨折后不久。但仍有许多谜题萦绕在图坦卡蒙四周,让CT扫描仪也束手无策。如今,我们对他的木乃伊进行了更深入的探查,获得有关其身世、出生和死亡的非凡启示。

对我来说,图坦卡蒙的故事就像是一出戏剧,其结局仍在不断续写。第一幕开始于图坦卡蒙出生前几十年,也就是公元前1390年左右,当时,伟大法老阿蒙霍特普三世继承埃及王位。这位第十八王朝的国王统治着从幼发拉底河到尼罗河第四瀑布段之间绵延1900公里的疆域,其富裕程度超乎想象。阿蒙霍特普三世与强大的皇后提耶一起,统治埃及长达37年,他们敬拜祖先的神灵,尤其是阿蒙神。在此期间,埃及人民生活繁荣,大量财富从海外领地源源不断流入国库。

如果说戏剧的第一幕讲述的是传统与稳定,那么第二幕就是关于反叛。阿蒙霍特三世去世后,其次子继位,称阿蒙霍特普四世,这位特立独行的空想家摒弃了国民信仰的阿蒙神和其他众神,转而信仰一个单独的神祇——太阳圆盘阿顿。在其统治的第五年,阿蒙霍特普四世改名为阿肯那顿,意为“对阿顿有益之人”。他把自己提升到人间神灵的地位,并抛弃传统的宗教之都底比斯,在北面290公里外如今叫做阿马纳的地方建起宏伟城池。他与美丽的妻子纳芙蒂蒂生活在这里,共同担任阿顿神的大祭司,六位掌上明珠般的女儿辅佐他们进行神职工作。属于阿蒙神的权力和财富都被剥夺,阿顿神获得绝对统治权。这一时期的艺术作品中也弥漫着革命性的写实主义色彩:阿肯那顿不像之前的历任法老那样,把自己刻画得容貌标致且年少力强,而是选择了颇为女性化、大腹便便、长脸厚嘴唇的形象。

阿肯那顿统治末期笼罩在疑云中——是一段在大幕之后上演的情节。这一时期出现了一或两位国王,对埃及进行了短期统治,可能是与阿肯那顿共掌大权,也可能是在他死后继任,又或者两段时期都包括。与诸多埃及古物学家一样,我认为这两位“国王”中的前一个实际上就是纳芙蒂蒂,第二位是个叫做斯门卡尔的神秘人物,我们对其几乎一无所知。我们确切知道的是,第三幕剧的大幕拉开后,端坐王位之上的是个年幼的男孩——年仅9岁的图坦卡顿(意为“阿顿神之化身”)。继承王位后两年内,图坦卡顿便与妻子安克珊帕顿(阿肯那顿与纳芙蒂蒂之女)离开阿马纳,回到底比斯,重开庙宇,并重获往日的财富与荣耀。他们改名为图坦卡蒙与安克珊娜蒙,宣布摒除阿肯那顿的异端信仰,重新献身于阿蒙神。

在此之后,大幕落下。继承王位十年后,图坦卡蒙与世长辞,身后没有留下一个子嗣。他被草草埋入一座小坟冢,这种规模的坟墓本是为平民设计,不符合国王的尊贵身份。在反对阿肯那顿异端信仰的浪潮中,后续继任者把阿马纳时期国王的痕迹从历史上抹除,图坦卡蒙也没能幸免于难。

颇为讽刺的是,这种试图抹杀图坦卡蒙的做法,反而保护他永世长存。图坦卡蒙死后不到一百年,其坟冢的方位已遭遗忘。由于坟墓上方没有引人注意的突出建筑,所以逃过盗墓贼的毒手,至1922年发掘前几乎一直完好无损。墓室内共发现逾5000件文物。然而迄今为止的考古记录尚无法揭示少年天子最亲密的家族关系。他的父母是何人?其遗孀安克珊娜蒙下落如何?图坦卡蒙国王墓穴中发现的两具木乃伊胎儿是他自己早夭的骨肉,还是陪伴他转世的象征纯洁的祭品?

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

考古学家海底研究万年前人类尸骸照片公布(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月20日消息,据美国国家地理网站报道,2006年,考古学家在墨西哥尤卡坦半岛沿岸的一个海底洞穴发现了一具距今一万年的古人类尸骸。以下是一组考古学家在现场取证研究的镜头。

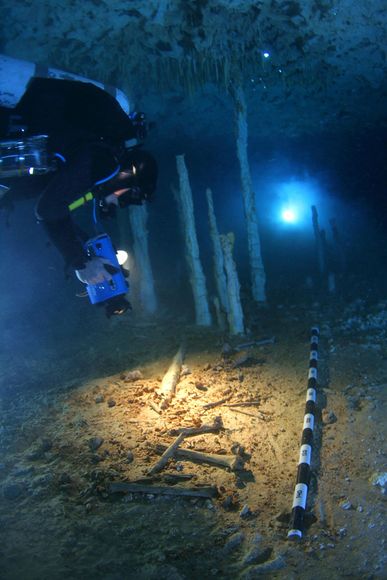

1.测量古人类尸骸

考古学家正在墨西哥图卢姆小镇附近“Chan Hol”(玛雅语的意思是“小洞”)海底洞穴中对一块骨骼进行测量,这块骨骼来自于一具距今1万年的古人类尸骸。所谓“小洞青年”尸骸发现于2006年,今年8月底被从洞穴中打捞出来。

2.“小洞青年”尸骸

在8月底被打捞上来以前,“小洞青年”尸骸在海底洞穴静静躺了大约一万年。多年来,科学家一直在那里研究和记录现场发现的骸骨,以便不会失去任何有价值的线索。

3.对尸骸拍照

在墨西哥加勒比海岸附近图卢姆海底洞穴,考古学家对“小洞青年”尸骸拍照。

4.在水下潜行

考古学家在发现“小洞青年”尸骸的海底洞穴潜行。今年8月底,他们将这具尸骸从那里打捞出去。洞口在水下约30英尺(约合10米)处,而“小洞青年”尸骸就发现于1880英尺(约合550米)深处。(孝文)

马达加斯加发现世界上最大最坚实蜘蛛网(图)(2)

4.最坚实的生物材料

今年年初,参与这项研究的斯洛文尼亚科学与艺术学院的马特加斯·昆特纳使用卷尺测量达尔文吠蛛蛛网中心有多高。据阿格纳尔森介绍,与其织出的巨大蛛网不同,达尔文吠蛛本身并不太大:不包括它的腿,成年达尔文吠蛛的长度通常不到0.8英寸(约合2厘米)。对达尔文吠蛛蛛丝的分析结果表明,它是迄今最坚实的生物材料。阿格纳尔森说:“坚实意味着可以在断裂前吸收能量,也是强度和弹性完美结合的产物。”达尔文吠蛛的蛛丝“大概相当于钢筋强度,但又比钢筋坚实,因为它也具有伸展性。它比凯夫拉纤维坚实好几倍,而凯夫拉纤维是最坚实的人造材料之一。”

5.达尔文吠蛛近亲

2010年,科学家在观察一个尚未命名的蜘蛛种类织网,这个种类可能是达尔文吠蛛的近亲,碰巧也生活在马达加斯加岛的安达斯比-曼塔迪亚国家公园。这个蜘蛛网的中心圆形结构的宽度大约为3英尺(约合1米)。相比之下,达尔文吠蛛的中心圆形结构的宽度最多为9英尺(约合3米),不过,达尔文吠蛛蛛网多数要比这个小得多。

6.达尔文吠蛛织出的“陷阱”

在了解到达尔文吠蛛的存在以后,阿格纳尔森的研究小组最想知道的一件事是,它如何织出可横跨河两岸的蛛网,例如位于马达加斯加岛安达斯比-曼塔迪亚国家公园的这条河,照片摄于2010年。阿格纳尔森称,一名护林员说“达尔文吠蛛可以像人猿泰山一样荡秋千:它们挂在丝网上,来回游荡。我们试图验证这种说法,而结果证明这并不是真的。”不过,小组成员马特加斯-格雷戈里克发现了达尔文吠蛛确实具有一项独特的本领,他将来会在科学期刊上进行描述。

7.酷似靶心

在这张摄于2010年的照片上,阿格纳尔森正在研究达尔文吠蛛蛛网。他希望,对达尔文吠蛛的研究有助于揭开有关蛛丝的种种谜团。他说:“几乎所有针对蛛丝的研究都集中在一种或两种蜘蛛身上,即大木林蛛和金蜘蛛。我们希望对蜘蛛多样性展开更为广泛的研究。没有理由认为大多数科学家研究的两个典型蜘蛛,就是织出最好蛛丝的蜘蛛种类之一。”(孝文)

马达加斯加发现世界上最大最坚实蜘蛛网(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月19日消息,据美国国家地理网站9月19日报道,波多黎各大学动物学家因吉-阿格纳尔森(Ingi Agnarsson)领导的一个研究小组在马达加斯加岛发现了一种新蜘蛛种类——达尔文吠蛛(Darwin's bark spider),而这种蜘蛛织出的蛛网宽度达81英尺(约合25米),相当于两辆城市大巴的长度,令其成为世界上最大、也是最坚实的蛛网。

1.蜘蛛网横跨河两岸

2008年,马达加斯加岛,护林员查看一个横跨河两岸的蜘蛛网。最新研究显示,这个蜘蛛网是用世界上已知强度最大的生物材料织成,属于一个新蜘蛛种类——达尔文吠蛛——的产物,这令其成为世界上最大的蜘蛛网。阿格纳尔森说,在安达斯比-曼塔迪亚国家公园,“护林员早已知道这种蜘蛛网的存在,我想他们曾向游客展示过。”但是,在阿格纳尔森研究团队对其详加研究以前,科学家对达尔文吠蛛及其破纪录的蛛网一无所知。研究结果将刊登在最新一期的《蛛形动物学期刊》和《公共科学图书馆-综合》杂志上。

2.世界上最大的蛛网

一个宽度大约为3英尺(约合1米)的达尔文吠蛛蛛网横跨马达加斯加岛河两岸。据参与这项研究的美国俄亥俄州阿克伦大学生物学家托德-布兰克莱奇介绍,虽然达尔文吠蛛蛛网总体而言是世界上最大的,但也有其他种类的蜘蛛可以织出更大的圆形蛛网——中心为螺旋形结构。研究小组发现,达尔文吠蛛织的蛛网强度和大小类似于“蜘蛛侠”织出的蛛网,主要利用其捕食像蜉蝣和蜻蜓这样的小昆虫。阿格纳尔森开玩笑说:“按照我们的想象,我们希望它们能捕捉蝙蝠或鸟类之类的东西。”

据阿格纳尔森介绍,最大的蜘蛛网一般都是由雌性达尔文吠蛛织出来的。阿格纳尔森是美国国家地理学会研究与探索委员会成员。年幼的雄性达尔文吠蛛也可织网,不过,一旦步入成年,它们将放弃这种行为,转而将全部的精力专注于性。为了生存,达尔文吠蛛在进化过程中变成了色彩斑驳、锯齿状的外形,这种外形令其可以与树融为一体,达尔文吠蛛即由此得名。达尔文吠蛛已知仅存于非洲东南岸的马达加斯加岛。

3.蛛网基本结构

2008年,大量蜻蜓被粘在达尔文吠蛛的蛛网上。据阿格纳尔森介绍,达尔文吠蛛的蛛网基本上由两种蛛丝织成:“牵引”蛛丝被用于织出支撑股,支撑股将圆网一个个终点固定在外悬于河湖之上的树杈,形成蛛网的辐射状细丝;更具弹性和粘性的蛛丝则被用于织出捕获猎物的螺旋形结构。当昆虫撞上蛛网,它会粘在上面,它的挣扎引起蛛丝震动,提醒达尔文吠蛛有猎物上钩。达尔文吠蛛马上爬向被捕获的猎物,用蛛丝将其围成蚕茧状,最终慢慢享用。与多数蜘蛛不同的是,达尔文吠蛛有时会将多个昆虫尸体包裹成一个蚕茧,等到以后将其吃掉。

一周精彩太空照:月球表面现深度100米大坑(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月17日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与其他国家航天局最新拍摄的日珥爆发、棒旋星系及极光雨等壮观景象。

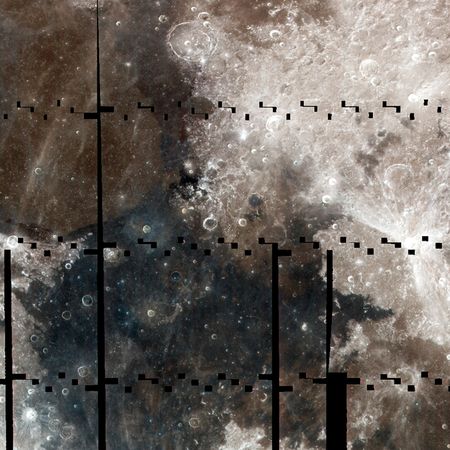

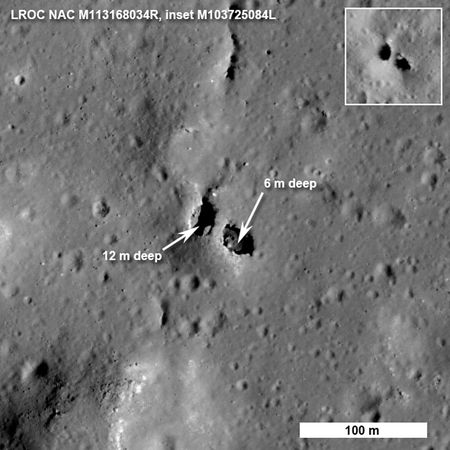

1.月球大坑

在这张美宇航局9月14日公布的月球勘测轨道飞行器(LRO)拍摄的照片中,巨石撞击使得原本光滑的宁静海表面留下一个大坑——这也是科学家去年发现的三个月球“天窗”之一。日本月球探测器“月亮女神”发现了这几个大坑,它们的平均宽度约为330英尺(约合100米),可能是因古代火山活动产生的。在美宇航局公布的新照片中,因阳光角度形成的阴影长度,使得天文学家可以去计算这个大坑的深度:超过328英尺(约合100米)。

2.极光雨

在这张摄于9月8日的照片中,极光光临挪威小镇拉姆桑德,紫光和绿光看似从布满星星的夜空细雨般洒落下来。极光的产生需要特定条件,由于太阳带电粒子进入地球磁场,撞击南北两极的大气层,激起了空气分子,令其以光的形式释放出额外能量。

3.日珥爆发

9月8日,美宇航局太阳动力学观测台(SDO)拍摄到太阳向太空喷射带电气体的瞬间。当太阳表面的磁活跃区域(太阳黑子)爆发,产生所谓的日珥(如上图所示)的时候,太阳动力学观测台会一直追踪这个区域。日珥从太阳表面开始,伸展到太阳的外层大气即日冕,最终在日冕物质抛射中将物质喷射到太空。

4.月球奇妙色调

在这张美宇航局9月10日公布的月球增强色照片中,深棕色和蓝色的月球平原(月表阴暗部)看上去像是令整个月球受到“玷污”一样。新照片由美宇航局月球勘测轨道飞行器(LRO)拍摄,结合了来自7种不同紫外波长和可见波长的数据,以表明不同矿物如何影响月球的反射特点。通常情况下,月球的阴影区更暗,因为它们的岩石含有更多的氧化铁。但是,由于照片中的一个区域——“宁静海”(深蓝色部分)的岩石氧化钛浓度偏高,新公布的增强色照片揭示了宁静海尽头和澄海(深棕色部分)开始的地方。

5.闪耀恒星

或许,这是一颗具有“自卑感”的恒星:从地球上,观测者需要双筒望远镜或小型望远镜才能看到这个相对模糊的天体,即便它是银河系的一部分。但是,对于研究距地球1400万光年远的矮星系PGC 39058的天文学家来说,这颗恒星恰好处于他们的视线中,由于十分明亮,在它的强光映照下,背景天体常常显得暗淡。在这张公布于9月13日的新照片中,“哈勃”太空望远镜终于穿透了这颗过于“卖弄”的恒星,揭示了矮星系PGC 39058几乎所有的恒星,以及背景中几个更遥远的星系。

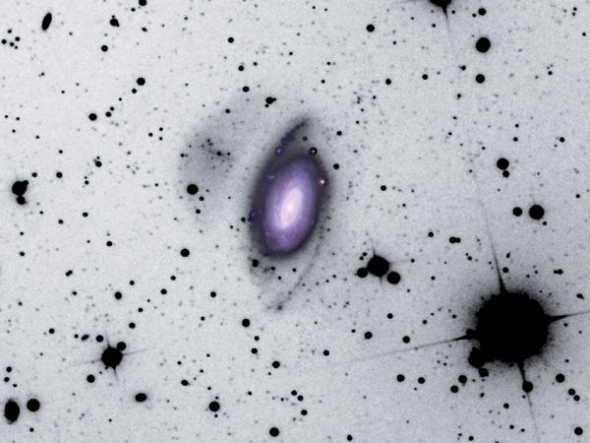

6.棒旋星系

在这张欧洲南方天文台9月13日公布的照片中,NGC 1365星系看似悬挂于距地球6100万光年的天炉星座的天空中。由于独特的棒状中心,NGC 1365星系亦被称为棒旋星系(barred spiral galaxy),天文学家认为在这个区域,超高温气体被从绕NGC 1365星系一个超大质量黑洞运转的物质光环中喷射而出。天文学家认为,从远处看,银河系应该也像这个直径达20万光年的星系一样,只不过总体大小只是它的一半。

7.北极光倒映湖中

9月6日,北极光倒映在加拿大不列颠哥伦比亚省的湖泊中。过去几个月,太阳活动有所增强,而强大的日冕物质抛射物使得更多诱发极光的物质被喷射到地球方向。(孝文)

壮观螺旋星系:吞噬邻近矮星系不断壮大(组图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在最新进行的一次观测中,天文学家发现了螺旋星系通过吞噬矮星系不断成长壮大的新证据。科学家表示矮星系是宇宙中形成的第一批系统,它们随后合并形成更大的系统。我们当前在银河系等螺旋星系周围观测到的矮星系是这一过程的幸存者。

1.积满尘埃的向日葵星系

照片于2005年拍摄,最近对外公布,呈现了螺旋星系M63。M63也被称之为“向日葵星系”,周围的尘埃和气体形成一个可怕的晕轮。在对螺旋星系进行观测时,美国新墨西哥州的一架远程遥控私人望远镜拍摄下这幅照片。天文学家从照片中发现了星系吞食过程的残留物,通过对这些残留物进行研究,他们可以发现螺旋星系的更多秘密。

体积较大的螺旋星系含有数千亿颗恒星,天文学家认为,大型螺旋星系通过“吞噬”附近的矮星系(只含有几十亿颗恒星)不断生长壮大。矮星系是体积较小的卫星星系,它们被拖向饥饿的螺旋星系并在巨大的引力作用下被撕成碎片。在随后的几十亿年时间内,矮星系降级为束状和卷须状结构,被称之为“潮汐流”。再经过几十亿年时间,这些微弱的恒星流将被螺旋星系吞噬。

自1997年以来,天文学家便在我们的银河系和邻近星系周围,发现潮汐流以及其他与星系内狂暴的吞食事件有关的结构。此次最新观测由马克斯·普朗克天文学研究所的大卫·马特奈兹-德尔加多领导,第一次证明更为遥远的星系周围同样存在这些结构,进而有力地支持了“以大吃小”这一星系进化理论。马特奈兹-德尔加多在一封电子邮件中表示:“这一过程对椭圆星系来说同样非常重要。我们只研究本地宇宙内位于银河系附近并且质量与之接近的螺旋星系,因此可以了解银河系的形成。”

2.向日葵星系的隐藏花瓣

第一幅照片的负片,位于照片中部的是这个向日葵星系的主体。这幅负片揭示了螺旋星系M63周围微弱的潮汐流结构。M63距地球3000万光年,宽度达到6万光年。尽管距离极为遥远,但只需借助普通的业余望远镜,我们便很容易在北斗七星附近的北部天空发现这个星系的身影。实际上,此次观测过程中拍摄的照片均出自私人望远镜之手,这些望远镜位于美国新墨西哥州、加利福尼亚州以及澳大利亚,装有可在市面上买到的照相机。

3.肮脏的食客

在此次新观测过程中拍摄的一幅照片的负片,黑色的臂状结构和微弱的恒星云环绕NGC 7531螺旋星系。研究小组表示,观测结果显示质量只有螺旋星系1%至5%的大型潮汐流在这种星系周围较为常见。本地宇宙的星系群存在几个潮汐流,其中包括大角星流,这些潮汐流应该是一颗被银河系吞噬的矮星系的残余。但星系通过吞噬生长并不是潮汐流的唯一来源。麦哲伦流是连接恒星与大小麦哲伦星云的一座桥梁,据信由银河系的两个卫星星系险些发生碰撞形成。

一周太空图片精选:月球发现首个天然桥拱(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国宇航局和欧洲航天局等机构近日公布了近期精彩太空图片。这些图片所涉及的太空事件包括:甚大望远镜阵列的激光束剑指苍穹、“哈勃”太空望远镜捕捉到超新星附近耀眼的粉红色光环、月球上发现首个天然桥、补给太空船离开国际空间站以及“卡西尼”号太空船捕捉到土卫四表面波浪起伏的峡谷冰壁等。

1. 月亮桥

月球勘测轨道器相机在月球的表面发现了首个已知的天然桥。在9月7日公布的一幅月球图片中,这个天然桥右侧的光线可以从“桥拱”之中穿过,从而在左侧的那个深坑中照射出一个新月形的图案。本图公布于9月7日。

在地球上,天然桥通常是由于岩石受到风力和水长期侵蚀作用而形成。但是在月球上,这种地质特征通常是由于熔岩管道崩塌所形成的。这些熔岩管道可 能在很久之前就已在月球上形成。不过,在本图中的这个天然桥并不是由熔岩管道崩塌所形成。据月球勘测轨道器官网介绍,这个天然桥是由一次陨石撞击事件所形 成。这次陨石撞击事件形成了“国王”陨石坑,也导致附近的岩石熔化,从而形成了这个天然桥。

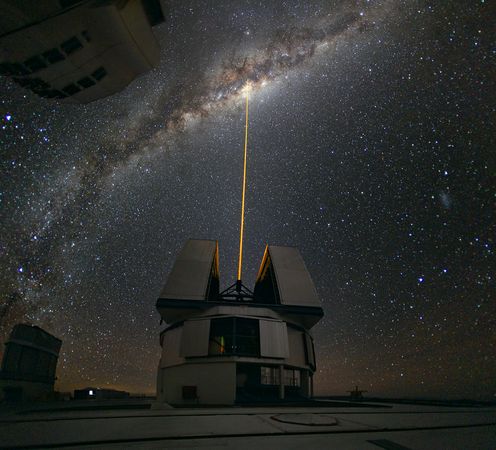

2. 剑指苍穹

8月份,在位于智利的欧洲南方天文台甚大望远镜阵列中,雅普望远镜所射出的一束激光有如一道利剑直指苍穹,似乎已将银河系刺穿。

雅普望远镜的激光束在地球大气层之上约90公里的太空中制造了一颗假星。这种所谓的“激光导星”可以帮助天文学家修正望远镜所拍摄的太空图片因大气层干扰所产生的模糊效应。据欧洲南方天文台网站介绍,利用激光对准银河系的中心,天文学家们可以更好地监测星系的内核。在银河系内核区域,那里有一个超大质量黑洞正在不断地吞噬周围的气体和尘埃。

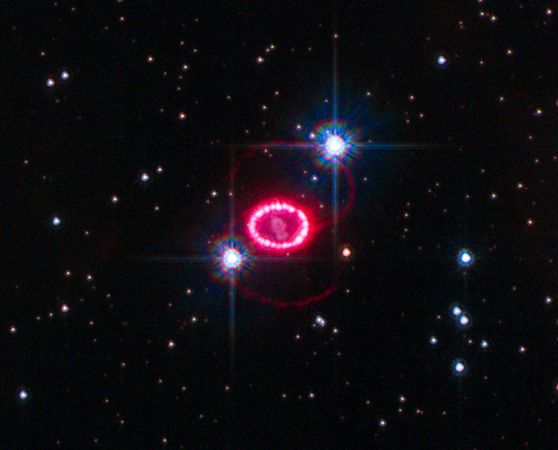

3. 粉红色光环

在9月2日公布的由“哈勃”太空望远镜所拍摄的一张太空图片中,在超新星“1987A”的附近,出现一个耀眼的粉红色光环。这个耀眼的粉红色光环实际上是一股星系冲击波的残留物。

恒星爆炸所释放的大量物质猛烈撞击光环周围区域。在撞击过程中,物质急剧升温,从而导致这种耀眼光芒的出现。据“哈勃”太空望远镜官网介绍,这个光环直径大约为1光年。其实早在这颗超新星爆炸的2万年之前,光环物质就已经开始自行脱离该恒星。

4. 星系垃圾车

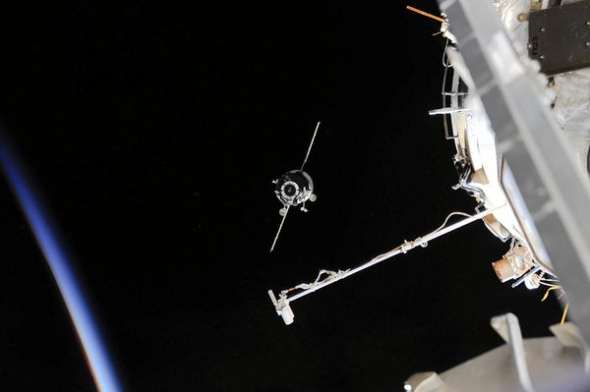

满载着各种垃圾,无人驾驶的“国际空间站进步-38”号补给太空船于8月31日离开国际空间站。

“进步-38”号很快就会脱离轨道,并在穿越地球大气层时开始燃烧。不过,在此之前,俄罗斯飞行控制中心已获得该太空船的工程数据,并进行各种测试。“进步-38”号的继任者“进步-39”号已于近日发射升空,该飞船为国际空间站送去2.5吨的食品、水和燃料等各种补给品。

5. 脆弱的地形

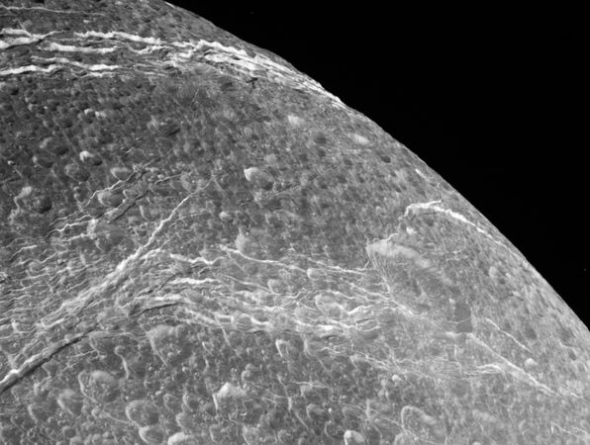

近日,美国宇航局的“卡西尼”号太空船飞越土卫四上空,以最佳的视角拍摄了这颗遍布陨石坑的小卫星北极地区的画面。本图公布于9月7日。

据美国宇航局喷气推进实验室的官网介绍,这张满眼尽是“荒凉景象”的图片显示了土卫四表面有如波浪起伏的峡谷冰壁。在20世纪80年代初,这种冰壁最初被天文学家们形容为“脆弱的地形”。这些冰壁越过各种陨石坑,沿着土卫四的表面漫延。(彬彬)

哈勃拍到飞马座濒死恒星完美螺旋状残骸(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月13日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国宇航局于上周公布了一张“哈勃”太空望远镜拍摄的最新照片,展现了一个极为“完美”的星际螺旋状天体绕双星系统“飞马座LL”(Pegasi LL)旋转的壮观景象。

1.“死亡螺旋”

天文学家认为,由于双星系统“飞马座LL”中的一颗恒星正在走向死亡,最终形成了螺旋状天体间隔均匀的光环。多数超大质量恒星都会以超新星的形式结束自己的生命,“飞马座LL”却不同,它安静地褪去外层的气体和尘埃物质,形成所谓的行星状星云。那颗濒死恒星自身依旧被布满灰尘的茧状物所覆盖,但它仍以每小时3.1万英里(约合每小时5万公里)的速度喷射物体,每800年形成一圈新的光环。

美宇航局喷气推进实验室天文学家拉夫温德拉-萨哈伊(Raghvendra Sahai)表示:“如果一颗恒星处于静止状态,它大概会以同样的速度向四面八方喷射物质。”不过,那颗濒死恒星是在绕“飞马座LL”中心旋转过程中不断失去物质。由于它每800年绕“飞马座LL”运行一圈,其丧失的物质以规则的几何形状缠绕在这个双星系统周围。

2.“猫眼”星云

与刚刚开始失去外层气状物质的飞马座LL不同,形成著名“猫眼”星云的恒星正在加速走向灭亡:在这张“哈勃”太空望远镜2004年拍摄的照片中,一颗白矮星清晰可见。这颗白矮星其实是形成所谓行星状星云的濒死恒星的稠密核心。根据这张照片,白矮星周围至少有11圈昏暗的光环。

这些光环可能是在白矮星以一波波脉冲形式喷射物质时形成的,或者,它们可能是那颗濒死恒星曾经是像飞马座LL这样的双子星系一部分的证据。萨哈伊说:“眼下我们只是看到一颗恒星,但这不一定意味着,它始终是一颗恒星。种种理论表明,伴星已经被主恒星所吞噬。”

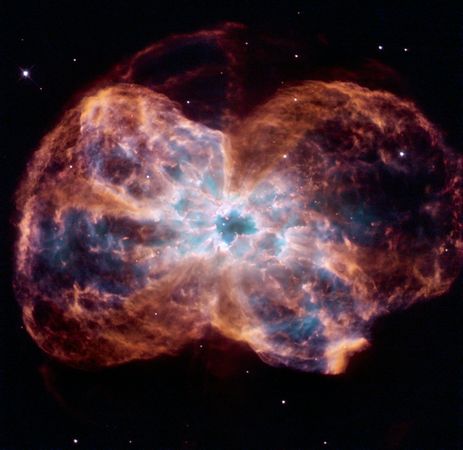

3.行星状星云

并非所有濒死恒星都会留下几何形状如此完美的残骸,比如,这张2007年“哈勃”望远镜拍摄的照片,行星状星云NGC 2440的耳垂状不规则体就提供了证明这一理论的证据。形成这个行星状星云的孤独恒星可能在定期爆发期间不均匀地喷射物质,令气体和尘埃物质以不同方向喷射而出。今天,NGC 2440行星状星云的白矮星(已知最热的白矮星)正在释放强烈的紫外光线,使周围的恒星残骸发着光。太阳也将在大约50亿年内结束自己的生命,诞生一个行星状星云。

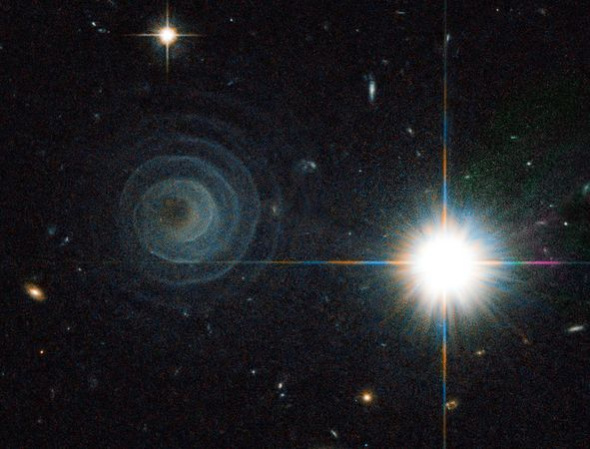

4.太空“靶心”图案

濒死恒星与宇宙中这样的“靶心”无关,相反,我们在这张2008年“哈勃”望远镜拍摄的照片上看到的双环系统,其实形成于一种称为引力透镜的现象。呈现完美几何形状的光环被称为“爱因斯坦光环”,分别来自于两个距地球110亿和60亿光年远的星系。

第三个超大质量星系(明亮的靶心中央)恰恰处于另外两个距地球仅30亿光年远的星系前面。由于三个星系这种奇特的排列方式,最近星系的引力使另外两个星系的光线变形并放大,产生环状效应。这种引力令太空中光线弯曲的看得见的证据,可能有助于科学家绘制原本看不到的暗物质的分布图。(秋凌)

科学家修复约旦2000年前精美古石洞壁画(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月10日消息,据美国国家地理杂志网站报道,佩特拉是约旦一座古城。最近,科学家修复了佩特拉一些已拥有2000年历史的壁画。经过为期3年的修复工作,这些壁画已在很大程度上恢复本来面目。借助于这些惊人的古代艺术品,科学家可以进一步了解古城建造者纳巴泰人的神秘文化。

1 回首古代佩特拉

8月末,一幅有着2000年历史的佩特拉古代石洞壁画进行公开展示。壁画呈现的是一个长翅膀的孩子的面部,因岁月的侵蚀一度布满黑色污垢,现在又重新恢复亮丽的色彩。佩特拉是约旦的一座古城,在岩石中雕凿而成,是世界七大奇迹之一。

从事艺术品保护工作的莉萨·谢柯德表示,壁画中还有其他类似爱神丘比特的人物形象,他们与蔓藤和花朵缠绕在一起,另外还有颜色亮丽的鸟儿陪伴左右。这些壁画为了解佩特拉建造者纳巴泰人的神秘文化提供了重要的新线索。她指出,这些壁画的存在说明这个石洞是希腊酒神狄俄尼索斯的信徒一个聚会场所。

谢柯德参与了英国伦敦考特奥德艺术学院壁画修复项目。她说壁画无论是在颜料的运用还是构图的复杂程度上都非常引人注目,整体水准达到令人不可思议的程度。佩特拉石洞壁画首次发现是在上世纪80年代,当时这一地区被当地贝多因人部落占据。佩特拉国家信托基金执行理事阿萨尔·阿克拉维表示,这些古代希腊风格的艺术品“在佩特拉出现显得相当独特”。佩特拉国家信托基金与考特奥德艺术学院共同发起了这项修复工作。

2.小佩特拉的真实色彩

这幅拥有2000年历史的壁画位于被称之为“小佩特拉”的石洞,壁画中是一个长翅膀的吹笛人。借助于一项为期3年的石洞壁画修复项目,壁画得以重现原有的色彩(右侧)。此次石洞壁画修复工作由伦敦考特奥德艺术学院的专家进行,于8月结束。佩特拉国家信托基金的阿克拉维说:“他们对壁画结构的了解程度令人吃惊。这种绘画作品容易出现空鼓病害,也会随时间的流逝最终消失。”

负责修复工作的谢柯德指出,公元1世纪,在砂岩上创作的用于装点房间的壁画无论从任何角度上说都具有令人难以置信的重要性。对于纳巴泰文明这些具有象征意义的壁画,科学家了解不多,唯一可以确定的是,它们的风格和主题说明当地纳巴泰人非常崇拜希腊酒神狄俄尼索斯。纳巴泰人是阿拉伯的一个游牧部落,通过与古代的希腊、罗马和埃及交易香料、珠宝、贵金属等亚洲货物,他们变得非常富有并且势力很大。

3.攀爬的蔓藤恢复生机

佩特拉郊区一幅展现蔓藤与花朵的石洞壁画对比照,上图为修复前的状态,下图在修复后拍摄。这幅壁画揭示了2000年前绘画者的艺术水准。谢柯德指出,壁画在一个长期被当地贝多因人占据的古代集体用餐区发现,修复前的状况令人堪忧。她说:“石洞内完全被生火时产生的烟灰熏黑和烤焦。里面很多地方被乱涂乱画,墙壁下方是一堆堆山羊粪。”

佩特拉国家信托基金的阿克拉维表示曾经的石洞并非现在这副模样。这些壁画非常复杂,无论是创作时间还是创作地点均不同寻常。她说:“石洞内的这些房间一定由地位最高的家庭居住,用于进行重要活动。”

4.酒神节

楼梯在砂石上雕凿而成,通向Siq al-Barid(即小佩特拉)一间在岩石中开凿出的房间。佩特拉石洞位于约旦,可能是富足的纳巴泰人周末聚会的地方。他们用高脚杯盛满葡萄酒,敬自己崇拜的酒神狄俄尼索斯。

阿克拉维表示,最近发现的证据——包括出土的葡萄榨汁装置——显示,这一地区的周边是葡萄园和农场。负责修复工作的谢柯德指出,这些发现似乎与壁画呈现的图案和主题相吻合,拥有壁画的石洞可能是狄俄尼索斯的信徒们的一个聚会场所。这个房间充当了信徒的餐厅。研究人员指出,石洞房间壁画中共出现3种可以清楚辨认的葡萄酒,并且所有酒神有关。

5.登峰造极的艺术成就

佩特拉已入选联合国世界遗产名录。图片呈现的是在佩特拉新修复的一幅壁画,壁画的主角是一只长有冠毛的云雀,周围装点着一株株植物。佩特拉国家信托基金的阿克拉维表示,佩特拉当地的鸟类很多,都很容易辨认,其中包括巴勒斯坦太阳鸟、蓑羽鹤以及壁画中的这种云雀。

负责修复工作的谢柯德将这幅壁画称之为“一个令人吃惊而复杂的技术壮举”。壁画运用了埃及风格的蓝色和铅白色,采用赭色颜料、铜绿颜料和颜料绿土颜料,既没有镀金,也没有施以有机釉料。“它一定是一幅非常重要并且非常特殊的壁画,原因就在于创作中采用的技巧和手法水准极高,创作者非常重视这幅作品。我认为他们一定找到最出色的画家和材料完成这幅壁画。”她指出很多画家可能来自希腊。(孝文)