自然

美国发现疑似海盗王黑胡子佩剑镀金剑柄(组图)(2)

4.图案传递的信息

图案传递的信息(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)

图案传递的信息(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)别人在这个圆头上看到的是花和头像图案,而“安妮皇后复仇” 号的研究专家看到的却是可以证明它的身世的证据。例如它上面的花是莺尾,这是法国皇家的象征。在黑胡子夺取这艘船,给它更名为“安妮皇后复仇” 号以前,它是一艘私营法国运奴船,名叫“协和(Concorde)”号。这个圆头的花卉图案可能暗示这把剑也起源于法国。

5. 三孔滑轮

三孔滑轮(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)

三孔滑轮(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)这是最新发现的一个长3英尺(91厘米)的木质三孔滑轮,它是一个滑车,可能曾被“安妮皇后复仇” 号用来调整桅索,控制海上航行。之所以“安妮皇后复仇” 号的大部分结构都被海水腐蚀掉了,而这个三孔滑轮却能幸存下来,是因为它与矿物结合在一起,埋在沙子和沉积物下将近300年。只要不把三孔滑轮周围的矿物移走,不让它接触空气,它就不会烂掉,目前文物保护者把它放在一个水下试验箱里。

6.黑胡子的持久力

黑胡子的持久力(图片提供:Courtney Platt, National Geographic)

黑胡子的持久力(图片提供:Courtney Platt, National Geographic)这个长大约是12英尺(3.7米),宽10英尺(3米)的锚是在水下的“安妮皇后复仇” 号残骸所在地发现的。考古学家表示,最终他们会把它带出水面。自20世纪90年代中期发现“安妮皇后复仇” 号的残骸至今,潜水人员一直在设法把这里的古物转移到水面上。一些最新发现将于6月在北卡罗莱纳航海博物馆进行展览,用来庆祝 “安妮皇后复仇” 号搁浅293周年。目前该船的残骸遗址仅挖掘了大约一半,今年夏季考古学家还有大量工作要做,因为要是预算获得批准,挖掘工作将在那时重新展开。(孝文)

美国发现疑似海盗王黑胡子佩剑镀金剑柄(组图)

新浪环球地理讯 北京时间1月14日消息,据国家地理杂志网站报道,最近科学家在美国北卡罗来纳州发现的海盗王黑胡子的“安妮皇后复仇”号残骸里发现一个剑柄,这个剑柄会是这名18世纪臭名昭著的海盗曾使用过的剑把吗?或许我们永远也无法找到该问题的答案。

1.海盗王黑胡子的剑?

海盗王黑胡子的剑?(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)

海盗王黑胡子的剑?(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)这部分镀金剑柄会是黑胡子的剑把吗?对于这个问题,我们没法弄清楚,不过这样东西是在美国北卡罗来纳州找到的“安妮皇后复仇” 号(QueenAnne's Revenge)的残骸里发现的,这是18世纪臭名昭著的大海盗黑胡子的船。自1997年至今,考古学家一直在对“安妮皇后复仇” 号的残骸进行挖掘。这个剑柄是他们获得的最新发现,发现它的消息已于这个月公布。

据北卡罗来纳州文化资源部的考古学家大卫·摩尔说,这艘船于1718年在波弗特镇附近的沙洲搁浅,之后被弃,不过这艘部分露出水面的船可能一直保存完好,直到一年后才烂掉。他说:“不管怎样,这些海盗或许有很多机会把他们认为有价值的东西拿走。”该项目的监管人、摩尔的同事温迪·威尔士表示,这个新发现的剑柄可能之所以会被留下,是因为海盗不再需要它,或者它所处的位置是海盗无法达到的地方。黑胡子短暂的海盗生涯仅持续了大约2年时间,但在那段时间里他变成历史上最令人害怕的歹徒。他在西印度群岛和美国殖民地近海一带活动,他令商船船长闻风丧胆,曾把南卡罗来纳州整个查尔斯顿的人当作人质。

2.优美的废弃物

优美的废弃物( Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)

优美的废弃物( Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)据北卡罗来纳州文化资源部的“安妮皇后复仇” 号古物管理员温迪·威尔士说,一条装饰性挂链曾从这个新发现的剑柄的十字型护手和圆头之间的小孔里穿过。考古学家2008年在“安妮皇后复仇” 号的残骸里发现这个剑把的十字型护手,它可能是英格兰或法国制造的。在剑把的一端还有一截断刀片,但是威尔士表示,荷兰武器历史学家简·佩特·普耶裴认为这把剑相对较短,可能是一名有点身份的绅士佩戴的,至少在海盗得到它以前是这样。尽管它可能一直被用来自卫,但这把剑的主要作用是装饰性配饰,它是在17世纪中期到18世纪初由人工制造的。

3.雕刻图案的鹿角

雕刻图案的鹿角(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)

雕刻图案的鹿角(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)发现十字型护手两年后, 2010年潜水员发现这个刻有图案的鹿角,它是这把剑的剑把的组成部分。威尔士表示,专家希望能确定这个鹿角的起源,这有助于查明该剑是在哪里制造的。不过她表示,“我们无从得知”这把剑是如何到了黑胡子的船上的。

越南发现吸血飞蛙 幼仔长有黑色尖牙(图)

在越南发现的吸血飞行蛙。

在越南发现的吸血飞行蛙。

吸血飞行蛙的幼仔长有黑色的小尖牙。

吸血飞行蛙的幼仔长有黑色的小尖牙。新浪科技讯 北京时间1月12日消息,据国家地理杂志网站报道,2008年,人们首次在越南山地丛林地区发现一种吸血飞行树蛙,学名“Rhacophorus vampyrus”。这种树蛙身长2英寸(约合5厘米),只生活在越南南部的雾林地区,能够利用带蹼的四肢从一棵树滑翔到另一棵树。

成年雌性吸血飞蛙在树干的水洼中产卵,避免幼仔沦为潜伏在河流和池塘中的捕食者的盘中餐。研究领导人、悉尼澳大利亚博物馆研究两栖类的生物学家乔迪·罗利表示:“这种蛙没有理由生活在地面上。”

之所以将其称之为吸血蛙是因为它们的幼仔(蝌蚪)长着弯曲的“尖牙”。2010年,科学家发现了这一怪异的特征。罗利指出:“第一次借助显微镜看到这些尖牙时,我不由自主地说‘我的上帝’。”至于为何会长出尖牙,仍旧是一个不解之谜。罗利的研究获得国家地理学会的环保基金资助。

蝌蚪通常长有类似鸟喙的口器。相比之下,吸血飞蛙的幼蛙绝对是一个另类,它们长有一对坚硬的黑钩,从口腔底部向外伸出。在蝌蚪身上发现这种特征还是第一次。科学家尚不清楚这些尖牙的用途。在树干水洼中繁育后代的青蛙经常用未受精的卵喂养幼仔。据罗利推测,尖牙可能用于帮助幼仔破卵而出。在12月21日出版的《动物分类学》杂志上,科学家描述了这种新发现的吸血飞蛙。(秋凌)

大湄公河发现七大新物种:无牙蛇会同类相残(2)

4.蟋蟀蛙

蟋蟀蛙(图片来源:Jodi Rowley via WWF)

蟋蟀蛙(图片来源:Jodi Rowley via WWF)这种浑身布满斑点的青蛙是在越南广南省的一堆树叶下发现的,现正遭遇“身份危机”。虽然是蛙类,但它的叫声却如同蟋蟀。这个新物种学名“Leptolalax applebyi”,标本并不多见,都是在高海拔森林地区多岩溪流的上游发现的。虽然在大湄公河流域发现一系列新物种,但令科学家感到担忧的是,其他物种正走向灭绝。最近,爪哇犀牛可能已经区域性灭绝,当地野生老虎数量也明显减少。

5.吸石鱼

吸石鱼(图片来源:Nonn Panitvong via WWF)

吸石鱼(图片来源:Nonn Panitvong via WWF)这种此前未知的鲶鱼学名“genus Oreoglanis”,是世界自然基金会在报告中提到的26种大湄公河新鱼类种群中的一员。这种鲶鱼是在泰国快速流动的多岩溪流中发现的,主要特征为大而尖的牙齿以及下唇内的一个V形凹口。它的外形与众不同,鱼鳍较大,形成一个类似吸盘的结构,能够在遭遇暴雨时粘在底层上,泰国人将其形象地称之为“吸石鱼”。

6.野香蕉

野香蕉(图片来源:Markku Hakkinen via WWF)

野香蕉(图片来源:Markku Hakkinen via WWF)在大湄公河流域发现的新物种并非都是动物,植物也占据一席之地,比如图片中呈现的新野香蕉物种。这种野香蕉学名“Musa chunii”,是在中国德宏的铜壁关自然保护区发现的。

7.大湄公河流域山脉

大湄公河流域山脉(图片来源:Supol Jitvijak via WWF)

大湄公河流域山脉(图片来源:Supol Jitvijak via WWF)薄雾笼罩下的达瓦那-特纳瑟利姆(Dawna-Tenasserim)山脉,座落于泰国-缅甸边界,是大湄公河地区的组成部分,同时也是一些新发现的动植物物种的栖息地。在最近于日本名古屋举行的联合国保护生物多样性大会上,世界自然基金会督促各种政府加大资金投入,保护大湄公河地区的生物多样性,同时帮助这一地区应对未来的气候变化。

目前,大湄公河地区的温度正在升高,天气模式多变也导致当地洪水、干旱和风暴更为频繁。查普曼表示:“生物多样性的全球分布并不均衡。这些新物种提醒人们关注大湄公河地区非凡的生物多样性。政府需要投入更多资金,保护宝贵的生态系统。” (孝文)

大湄公河发现七大新物种:无牙蛇同类相残(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月28日消息,美国国家地理杂志网站公布了一组照片,展现了在大湄公河流域发现的一系列新物种,包括野生香蕉、无牙蛇、蟋蟀蛙、秃头鹎以及鼻孔分离的蝙蝠在内的新物种纷纷榜上有名。

1.湄公河蝙蝠

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)这只鼻孔分离的蝙蝠学名“Murina eleryi”,是在越南北部的一片森林发现的。2009年,东南亚大湄公河流域共发现145种新物种,鼻孔分离的蝙蝠便是其中之一。最近,世界自然基金会在一份报告中描述了这些新物种。

大湄公河流经柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和中国部分地区,是世界上最大的河流之一。科学家表示一系列新物种的发现再次证明,大湄公河流域是地球上重要的生物学热区之一。世界自然基金会环保部门负责人斯图尔特·查普曼在一份声明中说:“在当前这个时代,能够以如此速度发现新物种令人感到非常吃惊。每年发现的新物种数量都在呈增长趋势,我们有必要加大努力,保护这一地区独特的生物多样性,这是我们的职责所在。”

2.秃头鹎

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)这只裸脸鹎的脑袋上几乎没有一根羽毛,是亚洲唯一一种已知秃头鸣鸟种群。秃头鹎学名“Pycnonotus hualon”,是在老挝崎岖的石灰岩山峰两侧森林中发现的。它的叫声与众不同,由一系列短促的啸叫声构成。与其他一些新发现的物种有所不同的是,这种裸脸鹎的栖息地受到老挝法律的保护。

3.无牙蛇

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)无牙蛇学名“Coluberoelaps nguyenvansangi”,是一个全新的物种。这种小型掘地蛇身体瘦长,两侧呈深蓝色,沿脊骨有一条窄带,其最大特征就是没有毒牙和毒液。2009年在大湄公河流域发现的新爬行动物物种共有10种,无牙蛇便是其中之一。它是在越南南部林同省发现的。这种蛇据信以蚯蚓、小蜥蜴、两栖类动物和鱼类为食,有时也会同类相残。

马达加斯加发现新种狐猴:叫声响亮高亢(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月24日消息,据美国国家地理网站报道,全球知名非营利性环保组织“保护国际”(CI)上周宣布,他们在马达加斯加岛上发现了一只潜在新种叉斑鼠狐猴。这只狐猴头部总是上下晃动,叫声响亮、高亢,给科学家寻找它的踪迹提供了线索。

1.头部上下晃动

头部上下晃动(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

头部上下晃动(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)这只狐猴发现于马达加斯加东北部一处名为达瑞纳(Daraina)的保护区。早在1995年,现任“保护国际”主席拉塞尔·米特麦尔(Russell Mittermeier)首次就发现了这只松鼠大小的生物,2010年10月,一个米特麦尔参加的研究小组重返这片森林寻找它时,又发现了一只雄性狐猴(如图所示)。

与其它四种已知叉斑鼠狐猴物种相比,新发现的鼠狐猴看起来“色型稍有不同”。已知四种叉斑鼠狐猴猴都具有黑色Y形条纹线:两条黑线从眼睛上方开始,一直延伸到头顶的位置相交,形成了一个Y字型。基因检测结果将会证明这只新发现的狐猴是否真是第五种叉斑鼠狐猴。

米特麦尔在一份声明中称:“这是来自马达加斯加岛的又一重大发现。马达加斯加岛是世界上最能体现生物多样性、也是最独特的地方之一。我们将在这里继续寻找叉斑鼠狐猴及其他新的动植物物种。马达加斯加岛的环境遭受了相当严重的破坏,已经丧失了90%以上的原始植被。”

2.给狐猴做检查

给狐猴做检查(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

给狐猴做检查(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)虽然探险小组轻而易举就发现了这只雄性狐猴,但捉到它并非易事:它在树梢间来回穿梭,科学家只能根据它的叫声一路追赶,穿越了茂密的森林。最终,一名成员向这只成年雄性狐猴射出了一针镇定剂,令其整晚昏昏欲睡,安静下来,并在第二天给它做了检查(如图所示)。科学家从它的体内抽取了血液样本,安装了个微型芯片,然后将其放归森林。DNA检测结果将会确定这只狐猴是否是新的叉斑鼠狐猴种。

3.神秘的树栖动物

神秘的树栖动物(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

神秘的树栖动物(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)据“保护国际”专家介绍,这个潜在的新种狐猴是典型的树栖动物。它手脚很大,易于抓住树枝,舌头较长易于摄食花蜜,有几颗牙齿专用于啃树皮。目前,科学家对这只狐猴的情况知之甚少,“保护国际”专家怀疑它很可能是一种因栖息地丧失而濒临灭绝的物种。

4.百里挑一

百里挑一(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

百里挑一(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)如果这被证实是新种叉斑鼠狐猴(如图所示),那它就是100个狐猴物种之一,目前,所有的狐猴物种仅生存于马达加斯加岛。过去十年间,科学家至少发现了40多个新狐猴物种,其中大部分的栖息地遭到了严重破坏。“保护国际”在一份声明中称:“当务之急是寻找剩余的狐猴物种并对它们进行分类,而更重要的是,保护它们的栖息地,这也是人们食物和收入的来源。”

5.生存面临威胁

生存面临威胁(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

生存面临威胁(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)与马达加斯加岛上其他灵长类动物不同,包括新发现的叉斑鼠狐猴在内的所有狐猴的进化相对独立。科学家认为,这些狐猴的祖先以前生活在非洲东南部,一次偶然的机会,飘洋过海来到马达加斯加岛。据“保护国际”专家介绍,由于马达加斯加岛有着截然不同的栖息地,为了在这里生存下去,每个物种都在不断进化以适应新环境。

米特麦尔说:“对马达加斯加剩余自然森林的保护,应被列为世界自然资源保护的首要任务之一。这些森林是世界上许多珍稀物种的栖息地,还为当地人提供了清洁饮用水、食物、纤维及其他生态系统服务。”(孝文)

国家地理2010十大考古发现:图坦卡蒙死因揭开

新浪环球地理讯 北京时间12月15日消息,美国国家地理网站评选出2010年度十大考古发现,全球12处文化遗址濒临消失、秘鲁千年神庙发现成堆女性骸骨以及DNA揭开埃及少年法老图坦卡蒙死因等重大发现榜上有名。

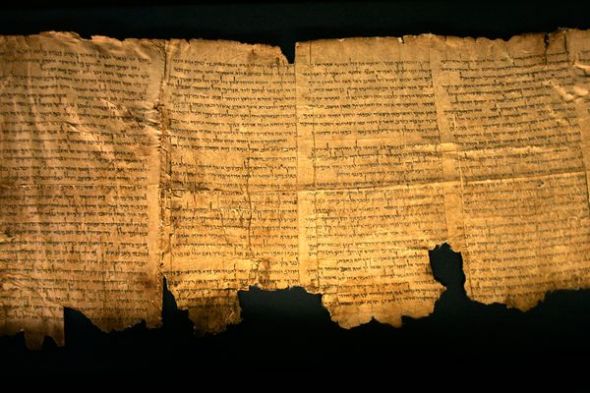

1.《死海古卷》作者之谜解开

《死海古卷》作者之谜解开

《死海古卷》作者之谜解开科学家对一个神秘杯子上的代码的成功破译、发掘耶路撒冷古城隧道以及其他方面的考古发现,或许有助于揭开《圣经》的最大谜团之一——究竟是谁写了《死海古卷》?《死海古卷》涵盖了迄今为止一些最古老的圣经文献。科学家在2010年7月公布的新线索表明,《死海古卷》可能是战争期间流亡在外的一些犹太人群体的文化财富,甚至可能是“耶路撒冷圣殿的伟大珍藏”。据《圣经》记载,约柜就保存在耶路撒冷圣殿内。(杨孝文)

2.土耳其发现诺亚方舟遗迹

土耳其发现诺亚方舟遗迹

土耳其发现诺亚方舟遗迹一个由福音派基督徒组成的探险小组宣称,他们2010年4月在土耳其东部的亚拉拉特山附近发现了传说中的诺亚方舟的船身残骸,测试发现这些残骸 的年代可追溯至4800年前,即《创世纪》中所描述的诺亚方舟的存在时期。不过,一些考古学家和历史学家表示,这一发现同过去的其他发现一样,可信度不 高。

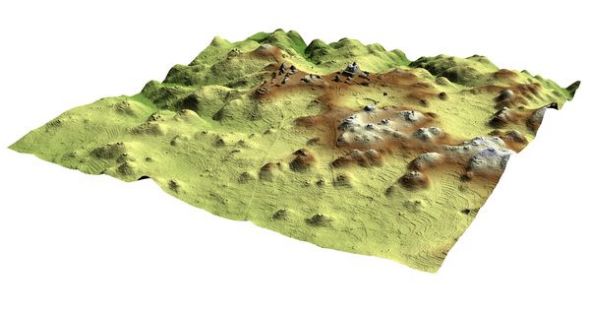

3.“失落”的亚马逊世界

“失落”的亚马逊世界

“失落”的亚马逊世界在2010年1月公布的一项研究中,研究人员发现了数百个曾经被森林覆盖着的圆形、方形和其他几何形状结构,这表明在亚马逊地区曾经存在一个未 知的古老而繁荣的社会。自1999年以来拍摄的卫星照片显示,亚马逊流域有200多个几何图形的土木工程,横跨155英里(约合250公里)的区域。根据 实施这项研究的研究人员估计,有近十倍于已发现土木结构的建筑或许被亚马逊森林所覆盖。

4.玛雅古城3D全景呈现

玛雅古城3D全景呈现

玛雅古城3D全景呈现借助于最新技术穿透浓密雨林进行测绘,一座崭新的古玛雅城呈现在世人面前,其规模远远超过此前所有人的想象。2009年4月,激光探测及测距设 备飞跃古玛雅城邦卡拉考遗址上空,帮助绘制了这个位于伯利兹西部的遗址3D地图。科学家2010年5月在美国佛罗里达州坦帕市举行的国际科技考古研讨会上 宣布,此次勘测在短短4天内揭示了大量此前未知的建筑、公路及其他特征。

5.秘鲁千年神庙发现成堆女性骸骨

秘鲁千年神庙发现成堆女性骸骨

秘鲁千年神庙发现成堆女性骸骨考古学家2010年1月表示,他们在秘鲁西北部暴露在风中的沙丘下面发现了一座距今1000年前的神庙。神庙内有一座坟墓,里面有大量充当祭品的受害者尸骨。经过2006年至2009年底在齐克拉约附近地区进行的发掘,考古学家最终获得了这一重大发现,给有关纳拉姆普神(Naylamp)的传说增添了真实感。据说,纳拉姆普在公元8世纪即莫切文明土崩瓦解以后,创建了前印加兰巴耶克文明。

一周精彩太空照:太阳爆发如巨蛇狂舞(组图)(2)

5.冰幕

冰幕

冰幕这张由美宇航局“卡西尼”号飞船拍摄的照片以上下颠倒的位置,显示了土星卫星土卫二从其南极地区的间歇泉喷射冰状物质的画面。照片未经任何加工,是“卡西尼”号飞船第12次飞掠土卫二时拍摄的多张照片之一。这次飞掠于11月30日完成。土卫二是一颗极为活跃的卫星。

6.璀璨球状星团

璀璨球状星团

璀璨球状星团在球状星团M107,数千颗恒星拥挤于一个相当于太阳与其最近恒星邻居半人马座α星之间距离20倍的空间里。这些璀璨生辉的恒星是欧洲南方天文台12月9日公布的高清照片中的主题,由欧洲南方天文台位于智利拉西拉的望远镜拍摄的。球状星团的年代超过100亿年,是宇宙中最古老的天体之一。球状星团M107是银河系中的一颗卫星,通过研究它,天文学家可以对银河系的演变有深入了解。

7.闪耀的鹰星云

闪耀的鹰星云

闪耀的鹰星云根据美宇航局和欧洲航天局联合管理的“哈勃”太空望远镜拍摄的最新照片,明亮、年轻的恒星点缀着一个称为鹰星云的区域。照片发布于12月6日。这些恒星属于一个璀璨星簇,后者比周围气体和尘埃云早20年被发现,而这些恒星正是诞生于星簇周围的气体和尘埃云。今天,鹰星云最著名的特征是称为“创造之柱”(没有出现在这张照片中)的结构。在1995年“哈勃”望远镜拍摄的一张照片中,“创造之柱”是最大的亮点。

8.“发现”号航天飞机大检修

“发现”号航天飞机大检修

“发现”号航天飞机大检修12月2日,一台反向散射设备从上方检查“发现”号航天飞机外挂燃料箱。这台设备通过折射外挂燃料箱的辐射物,令技术人员可以看清楚泡沫绝缘材料下面的情况。“发现”号航天飞机原本计划在11月初进行最后一次发射,但技术人员在泡沫绝缘材料上发现了裂缝(后来显示与绝缘材料下面“肋骨状结构”出现故障有关),这次任务被迫取消。于是,美宇航局将发射活动推迟至明年2月进行,以便令技术人员有足够时间对航天飞机进行安全检查。(孝文)

国家地理2010十大太空发现:黑洞内或存宇宙

新浪环球地理讯 北京时间12月10日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国“国家地理新闻”网站评选出2010年十大太空探索发现,包括适居行星、怪异极光、最大满月、预测时间尽头、黑洞内可能存在宇宙以及宇宙之外可能存在未知结构在内的发现纷纷榜上有名,其中的黑洞内可能存在宇宙问鼎2010年最大太空发现宝座。

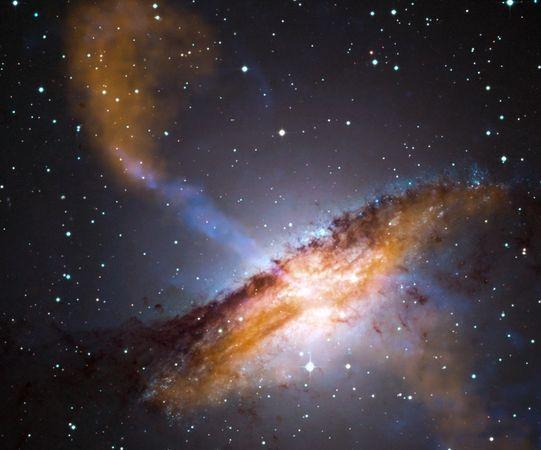

1.黑洞内存在宇宙?

黑洞内存在宇宙?(图片来源:NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al., MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. and ESO/WFI)

黑洞内存在宇宙?(图片来源:NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al., MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. and ESO/WFI)我们的宇宙就像是俄罗斯套娃的一部分,可能存在于一个黑洞之中,而这个黑洞则是一个更大的宇宙组成部分。迄今为止在我们的宇宙发现的所有黑洞——从微型黑洞到特大质量黑洞——可能都是通向另一个现实世界的大门。根据4月公布的一项令人费解的研究发现,黑洞实际上是宇宙之间的通道——一种虫洞。这项理论指出,正如一些科学家所预测的那样,黑洞吞噬的物质并不会沦落成一个点,而是从黑洞另一端的“白洞”喷出。

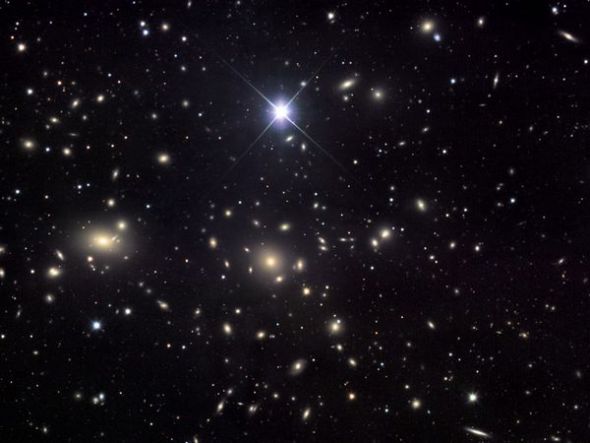

2.宇宙之外或存在未知结构

宇宙之外或存在未知结构(图片来源:Misti Mountain Observatory)

宇宙之外或存在未知结构(图片来源:Misti Mountain Observatory)3月进行的一项研究指出,“暗流”(星系团的流动)的出现并不是偶然事件,它们的存在说明一些未知的尚未被观测到的“结构”就潜伏在宇宙以外的区域。2008年,科学家报告称发现数百个星系团朝同样方向流动,速度超过每小时220万英里(约合每小时360万公里)。这种神秘的移动无法用当前有关宇宙内质量分布的模型解释。因此,研究人员得出一项引发争议的结论,这些星系团受到已知宇宙外的物质引力拖拽。在2010年进行的研究中,同一支研究小组发现“暗流”延伸到宇宙更深处,超过此前的报告,与地球之间的距离至少达到25亿光年。

3.2010年最大满月

2010年最大满月(图片来源:Taylor S. Kennedy, National Geographic Stock)

2010年最大满月(图片来源:Taylor S. Kennedy, National Geographic Stock)1月末,东部地区迎来2010年的最大满月。满月的左侧是它的红色伴侣火星。1月的满月亮度比其他任何月份的满月高30%,视面积大14%,原因在于:此时月球与地球之间的距离最近,为221577英里(356593公里)。

国家地理2010十大天体物理学发现(2)

6.新物质或可解释宇宙存在

新物质或可解释宇宙存在

新物质或可解释宇宙存在大约在137亿年前,大爆炸产生了大量物质,这些物质最终形成生命、宇宙及万物。科学家在2010年8月表示,他们发现了一种新的物质,或能帮助他们揭开宇宙存在之谜。

这一新材料的设计初衷旨在用于探测电子的一种新“属性”。电子存在于原子之中,围绕原子核运行。科研人员表示,如果这一“未知属性”被证实,那么将有望帮助科学家们解答物质和反物质“不对称”的谜题。

现有理论认为,宇宙大爆炸将产生同样数量的物质和反物质,也就是说任何事物都是“对称”的。物质和反物质拥有相反的电性和磁场特性。当两者相遇便会发生“湮灭”,仅剩下“纯粹”的能量。

假如果真如此,那么宇宙中就不应该存在任何物质。但是物质的存在,甚至我们本身的存在就说明正常物质的行为必定和反物质有些许不同,而并非完全“对称”。

此次的新理论预言电子存在一种名为“电偶极矩”(electric dipole moment)的属性,这类似于一块侧铁存在南北极一样。电子表现出负电性,说明其电荷的分布不均。偶极矩就是电荷量和正负电荷中心之间的距离的乘积,在这一特定条件下可视为负电荷的空间分布不对称。这种不对称将打破物质和反物质之间的对称性,这种不对称使得物质和反物质粒子同时开始衰变,但是速率不同。从而允许物质的存在。

为了寻找电子的“电偶极矩”,科学家们制成了一种名为“铕钛酸钡”(europium barium titanate)的新型陶瓷材料。这种材料具备独特的磁场和电场性质,从而帮助科研人员探究这一难题。

7.宇宙弦引发伽马射线爆发

宇宙弦引发伽马射线爆发

宇宙弦引发伽马射线爆发科学家在2010年8月公布的一项研究中宣称,遥远宇宙中稍纵即逝但强度很大的“火球”可能是由看不见的宇宙弦——时空中的超密度瑕疵——拉拽产生的。

伽马射线是最高能形式的光线。伽马射线暴则是宇宙中最明亮的事件之一。它大约每天在宇宙的某处发生一次。以便距离极其遥远——有些远达130亿光年,但仍然能被地球附近的观测设备探测到。

伽马射线暴持续可见的时间从数秒到数分钟不等。科学家们认为这些长时间的射线暴是由大质量恒星核的塌缩并爆发造成的。但另外一些伽马射线暴则持续很短时间,远短于一秒,科学家对此的成因不了解。

但在2008年和2009年间,美国宇航局的“雨燕”(Swift)伽马射线卫星探测到两次持续很短的伽马射线暴,但引人注意的是其能量相当高,远高于同类。香港大学郑广生教授等人的研究认为这很可能是由超导电性的宇宙弦震动造成的。

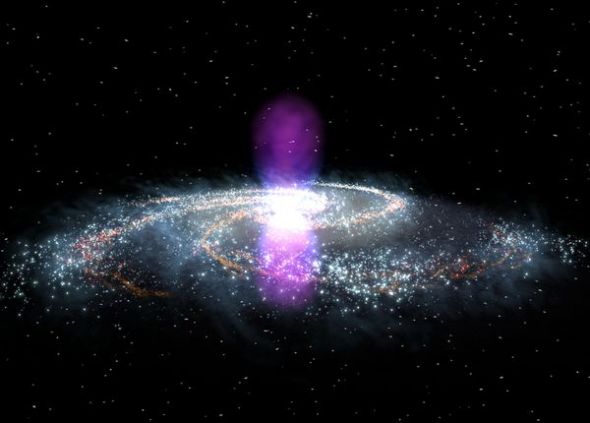

8.银河系中心发现神秘气泡状结构

银河系中心发现神秘气泡状结构

银河系中心发现神秘气泡状结构天文学家在2010年11月表示,两个前所未见的释放伽马射线的大气泡状结构正在银河系中心不断膨胀。

这是两个之前不为人所知的巨大结构,由美国宇航局费米伽马射线探测器发现。这两个气泡结构沿银河系平面上下方向延伸超过25000光年。

普林斯顿大学物理学家大卫·斯伯格(David Spergel)在一场新闻发布会上说:“我们”一直认为自己对银河系已经非常了解,但是很显然这一发现说明在银河系的中心存在一种巨大的高能事件。

伽马射线是具有最高能级的光线形式。在宇宙中它们通常源自高能事件或天体,如超新星爆发、黑洞或中子星。目前科学家们对于这一巨大的泡状结构成因和能量来源尚不了解。

9.爱因斯坦相对论影响地球生物衰老速度

爱因斯坦相对论影响地球生物衰老速度

爱因斯坦相对论影响地球生物衰老速度根据科学家在2010年9月公布的一项研究,我们站在楼梯上时的年衰老速度,要比站在平地上稍快一些。爱因斯坦相对论的玄妙之处就是其对时间的作用,而最新发现与这种作用联系起来,首次向世人展示了相对论如何影响实现世界的距离和时间构架。

根据爱因斯坦的相对论,时间并非均匀流逝,而是会由于加速度的存在而变化。由于这一机制的作用,对于同一观测者而言,一台高速运动中的钟要比一台静止状态下的钟走得慢。这一原理是著名的“双生子佯谬”的基础。这一佯谬的内容是:如果一堆双胞胎中的一个被送入高速飞行的飞船内,当然返回地面时会发现自己的兄弟比自己老了许多。

广义相对论同时也指出:重力加速度也会轻微地减慢时间。这就意味着:如果你所在的地方重力更大(更接近地心),你所经历的时间更慢,你的衰老速度变慢了。

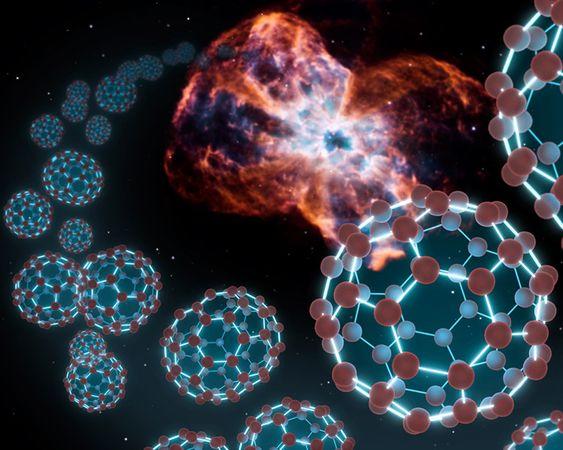

10.巴克球之谜揭开

巴克球之谜揭开

巴克球之谜揭开天文学家在2010年7月宣布,他们在一颗死亡恒星的残骸中发现了巴克球(Buckyball),这是科学家首次在太空中发现这种神秘物质。巴克球是由60个碳原子组成的一种天然分子,形成稳定、空心的球体。

尽管巴克球的直径还不到一米的数十亿分之一,但这仍然是迄今在太空发现的最大分子。巴克球是富勒烯的一种,最早在1970年,人们首次预言它的存在。1985年,科学家在实验室中模拟富碳的老年恒星环境时首次意外证实它的存在。这一球体分子之所以被称为“巴克球”是为了纪念建筑师巴克明斯特·富勒(Buckminster Fuller),他设计的测地线拱顶和这个分子的样子看上去很像。发现巴克球的化学家还因此获得了诺贝尔奖。

之后,人们在陨星、地球岩石,以及蜡烛煤灰中都检测出了巴克球。而纳米技术的发展已经使得科学家有能力将这些巴克球制成高强度的碳纳米管材料,用以制造自行车架以及网球球拍。现在它又开始应用于超导技术领域。

但多年来天文学家在宇宙空间寻找巴克球的努力一直没有结果。这项发现的第一作者,加拿大西安大略大学的简·卡米(Jan Cami)说:“我们坚信巴克球存在于宇宙之中,因为它是我们在地球上发现的最稳定物质之一。但直到现在我们才第一次真正找到它。”(孝文 晨风)