自然

泰国木蚁感染寄生真菌:行为大变似游走僵尸(图)

泰国木蚁感染真菌行为大变似游走僵尸

泰国木蚁感染真菌行为大变似游走僵尸新浪环球地理讯 北京时间5月13日消息,据美国国家地理网站报道,生活在泰国热带雨林的冠层里的木蚁在感染一种寄生真菌后,行为会大变,似游走的僵尸。现在科学家更好地了解了这种蚂蚁被感染的方式,以及感染发展的进程。

这种名为Ophiocordyceps的真菌会控制木蚁的神经系统,使其出现怪异行为,帮助这种真菌繁殖后代。在这项最新研究中,科研人员利用显微镜观察了蚂蚁内部受到的影响,并查看了感染的发展进程。该研究组发现,正在生长的真菌会慢慢充满蚂蚁的身体和大脑,导致蚂蚁的肌肉日渐萎缩,肌肉纤维分离。他们发现,从被感染到木蚁完全变成一具“行尸走肉”需要大约3到9天。被感染的蚂蚁最初仍会像正常的时候一样,居住在它们的巢穴里,与其他蚂蚁发生互动,甚至进食。

美国宾夕法尼亚州立大学的昆虫学家大卫·休斯是这项研究的负责人,他说:“我认为它们是嵌合体:部分是蚂蚁,部分是真菌。随着时间推移,真菌部分逐渐增多,最终木蚁的行为不再受自己控制。”该研究还发现,这种真菌喜欢在正午时分杀死它的蚂蚁寄主,不过目前他们还不清楚确切原因。为了查看蚂蚁和真菌的这种互动行为,科学家已经对泰国木蚁进行了多年研究。例如在2009年的论文中,休斯及其同事描述了这种真菌对它的僵尸寄主的“引导”。

正常木蚁很少迷路,而僵尸木蚁会漫无目地的游走,根本找不到回家的路,被感染的蚂蚁会因为肌肉抽搐而从树冠上掉落下来。一旦落到地上,它们就无法重返树冠,只能在深林下层生活,这里比冠层温度更低、更潮湿,而且地面上还覆盖着一层厚厚的树叶,非常适合真菌生长。几天后,真菌操纵蚂蚁紧紧咬住一片树叶。蚂蚁大脑里的真菌细胞不断繁殖,促使蚂蚁用来打开和闭合下颌骨的肌肉纤维分离。再过几天,真菌会以子实体的形式从蚂蚁的头顶长出来,释放出孢子,感染其他从这里路过的蚂蚁。从感染到释放孢子,整个过程需要大约2到3周时间。

休斯表示,真菌什么时候操纵蚂蚁咬树叶,至少周围环境起到部分决定作用。如果林下叶层太干燥,真菌就会再“耐心等待一段时间”。2009年的研究发现的大部分长出真菌的蚂蚁,都是在湿度高达95%、温度在68华氏度到86华氏度(20到30摄氏度)的环境下找到的。最新研究使这个故事变得更加曲折,该研究显示,真菌的致命一击往往发生在正午阳光最强的时候。也许它需要借助阳光进行最后阶段的感染,不过这只是一种猜测。

该研究还指出,这种真菌不会直接攻击木蚁的大脑,而是通过分泌混合物来影响蚂蚁的大脑和神经系统。休斯表示,这种混合物“可能会对运动神经元产生影响,但是目前这只是根据我们看到的现象进行的推测。”研究人员希望这项成果最终会有实际用途,例如可以制出针对特定害虫的生物杀虫剂。多种木蚁喜欢在潮湿的木头里筑巢,这会对建筑物造成很大破坏。

休斯说:“这将是我的科研组最感兴趣的。我们如何利用这一发现控制蚂蚁,以及哪些才是具有破坏性的害虫。”该研究成果发表在5月9日的《BMC生物学》杂志上。(孝文)

揭开巨型鱿鱼死亡之谜:海洋噪音污染损害平衡

2003年,西班牙阿斯图里亚斯,工作人员用担架搬运一具雌性巨型鱿鱼尸体。(图片来源:Fernando Camino, Cover/Getty Images)

2003年,西班牙阿斯图里亚斯,工作人员用担架搬运一具雌性巨型鱿鱼尸体。(图片来源:Fernando Camino, Cover/Getty Images)新浪环球地理讯 北京时间5月5日消息,据美国国家地理网站报道,在大约10年前于西班牙沿岸发现巨型鱿鱼尸体时,科学家便怀疑来自船只的强大声脉冲将这种动物推向死亡。现在,他们发现了相关证据,证明这一推测。根据一项新研究,人类活动产生的低频声波不仅影响鲸鱼和其他海洋哺乳动物,同时也会影响鱿鱼以及其他头足类动物。长久以来,科学家便认为包括鲸鱼在内的海洋哺乳动物容易遭受声脉冲影响。

揭开巨鱿死亡之谜?

研究领导人、巴塞罗纳加泰罗尼亚理工大学海洋声学家米切尔·安德烈表示,研究发现显示海洋中的噪音污染对海洋动物的影响程度超过此前预计。他在一份声明中说:“我们知道海洋中的噪音污染会严重影响海豚和鲸鱼,它们利用天然声纳进行导航和捕猎。这项研究第一次发现噪音污染也让无脊椎动物深受其害。无脊椎动物是一个规模更大的海洋动物种群,此前并未发现它们的生存也与声音关系密切。”

21世纪初,人们在西班牙阿斯图里亚斯沿海发现巨型鱿鱼尸体。一些案例中,巨型鱿鱼尸体在当地船只使用气枪产生低频声脉冲后不久出现,另有一些案例则涉及石油和天然气钻探作业。在对巨型鱿鱼尸体进行研究时,科学家发现它们的身体遭受严重损伤,套膜变成浆状,触须青肿,平衡器也遭到损害。这些充满液体的器官位于鱿鱼眼后,帮助它们在水中保持平衡和位置。

海洋生物学家安格尔·古拉当时认为,勘探船产生的声音污染对头足类动物以及其他海洋动物的生存造成不利影响,但这一推测并未得到证实。这位西班牙海洋研究所的生物学家表示:“借助于这项研究,我们找到了证据,低频声波能够给头足类动物造成损伤。”古拉并没有参与此项新研究,研究论文将刊登在《生态学与环境疆域》杂志上。

损伤随时间加剧

研究过程中,研究小组对87只头足类动物暴露在低频声波环境下受到的影响进行了分析。这87只头足类动物属于4个种群,分别是2种鱿鱼、1种章鱼和1种乌贼。2小时内,这些头足类动物一直暴露在声音强度157至175分贝的噪音环境下,噪音频率在50至400赫兹之间。安德烈在接受“国家地理新闻”采访时表示,这种强度和频率范围在很多人类海上活动产生的噪音中较为普遍,例如军方声纳测试或者测量海床下方物质特性的石油和天然气勘探。

结束噪音暴露之后,科学家屠宰了这些动物,有些立即屠宰,有些则在96小时之后。噪音暴露后立即屠宰的动物出现平衡器损伤迹象。平衡器细胞的微小毛发状结构消失,让这些动物变成跛子。头足类动物在水中游动时,微小毛发状结构会发生弯曲,帮助它们保持平衡。96小时后屠宰的动物遭受的损伤更为严重,平衡器出现明显大洞。

安德烈表示:“这是陆地哺乳动物和鸟类在急性噪音暴露后发生的典型过程。外部受损后又出现严重声损伤,随着时间的推移,损伤日益加重。”在生命的最后时刻,受测的头足类动物只微微移动身体,它们不再游动、进食或者交配。

第二组受测的头足类动物共有大约100只,它们并未暴露在声脉冲环境下,身体保持健康状态,行为正常。分开前,两组头足类动物被放入同样的玻璃缸,所有动物在测试前均行为正常,这也就排除了圈养或人工喂养导致受测头足类动物出现机体损伤的可能性。

仍需进行更多研究

海洋研究所的古拉表示,虽然实验中的头足类动物体积远远小于巨型鱿鱼,但实验发现能够解释巨型鱿鱼遭受的损伤。受测动物是巨型鱿鱼的理想“替身”,他没有理由怀疑研究发现不适用于巨型鱿鱼。需要指出的是,受测动物与巨型鱿鱼遭受的损伤存在差异。古拉称,10年前发现的巨型鱿鱼出现的损伤比受测动物更为明显,说明它们受到多个声音源影响,所承受的噪音强度也要超过实验中的动物。

与受测的动物不同,巨型鱿鱼并不是受伤那么简单,而是丢掉性命。科学家表示,西班牙巨型鱿鱼遭受的命运说明,暴露在低频声波环境下可导致巨型鱿鱼走向死亡。古拉解释说:“发现巨型鱿鱼尸体时,我们认为它们的死因可能有两个,一个是声波的直接影响,另一个是平衡器部分受损,导致鱿鱼无法辨别方向。失去方向感的巨型鱿鱼从深海游到海面,巨大的温差导致它们送命。”

美国国家海洋与大气管理局的海洋动物学家迈克尔·韦基奥内表示目前仍无法确定具体死因。韦基奥内并没有参与此项新研究。他指出:“虽然新研究发现了足够证据,证明巨型鱿鱼的死因,但仍需要进行更多研究,才能确定人类活动产生的噪音污染是否导致海洋动物普遍受到伤害。新研究发现的证据说明,古拉对巨型鱿鱼死因的推测可能是正确的。”(孝文)

北极部分永冻土带融化遭严重侵蚀:每年达30米

2009年,一名男子盯着崩溃的北极海岸线。

2009年,一名男子盯着崩溃的北极海岸线。新浪环球地理讯 北京时间4月20日消息,据美国国家地理网站报道,专家们表示,由于北极气候变暖,大量永冻土带融化,流入海洋。新研究发现,北极部分地区的永久冻结带每年遭侵蚀的程度最多达到100英尺(约合30米)。

自2000年以来,数十名科学家便对大约6.2万英里(约合10万公里)——占整个北极海岸线的25%左右——的北极海岸线进行研究。根据他们的发现,永冻土层每年的平均遭侵蚀速度达到1.6英尺(约合0.5米)左右。在海岸线非常短的部分区域,科学家发现每年遭侵蚀的永冻土层最多达到65至100英尺(约合20至30米)。拉普帖夫海、东西伯利亚和波弗特海沿岸的永冻土带遭侵蚀情况最为严重。

德国波茨坦阿尔弗雷德·瓦格纳极地与海洋研究所地貌学家休斯·兰特乌特表示,永冻土海岸长大约24.9万英里(约合40万公里),占地球海岸的三分之一左右。自上一个冰河时代以来,周围数公里的海冰让很多永冻土海岸保持较为稳定的状态,但在温度不断升高的北极,冰覆盖量不断减少。兰特乌特说:“这些海岸一年中的绝大多数时间都受到海冰的保护,如果海冰覆盖量减少,遭侵蚀程度将更为严重。”

海岸遭侵蚀不仅意味着陆地遭受损失,同时也会影响当地的生态系统。兰特乌特说:“对于一些分布着湖泊等淡水栖息地的海岸线来说,这样的栖息地可能消失或被咸水泻湖取代。驯鹿——例如波弗特海地区的波丘派恩驯鹿——生活的面积狭小的陆地也可能被侵蚀殆尽。”

他指出水生环境可能因富含营养物的沿岸沉积物流入海洋发生改变。“近岸水域的氮和磷等营养物不断增多可能影响食物链的第一环,例如细菌和其他微生物,它们以这些营养物为食。食物链中体型最大的动物也最终遭受影响。”兰特乌特表示很难预测这些变化。

北极冻土带居民必须适应改变的地貌。绝大多数社区位于沿岸,由于土层不稳定,一些居民已被迫迁居。随着北极温度升高,变化的海岸线也将成为一些声称享有能源开采权的国家面临的重大障碍。原因在于:遭到侵蚀的海岸线可能导致建造和保护开采油气的基础设施遭遇更大难度。兰特乌特说:“这是一个动力学系统,必须采取新举措以应对未来的环境。”

共有来自10个国家的30位科学家参与两项针对北极沿岸遭侵蚀的研究,研究发现刊登在《江河口与海岸》(Estuaries and Coasts)杂志上。(秋凌)

研究发现气流携带火山灰挽救古玛雅城邦(图)

危地马拉蒂卡尔考古遗址的古玛雅大美洲虎神庙。

危地马拉蒂卡尔考古遗址的古玛雅大美洲虎神庙。 一名研究人员站在蒂卡尔的一个古代运河内。

一名研究人员站在蒂卡尔的一个古代运河内。新浪环球地理讯 北京时间4月18日消息,据美国国家地理网站报道,根据一项新研究发现,即使在远离火山的古玛雅城市,火山灰仍会像雨水一样经常从天而降,它们对玛雅城市具有非常重要的意义。这一发现可能帮助解释玛雅城邦如何在土壤贫瘠情况下得以繁衍生息。

气流将火山灰带到玛雅

玛雅帝国从墨西哥南部向南延伸,穿过危地马拉,直至伯利兹城北部,存在时间在公元大约250年至公元900年。最近,美国科学家在危地马拉蒂卡尔考古遗址(一度是南部玛雅低地最大的城市)已被毁坏的运河中发现一种截然不同的浅褐色粘土矿石。这种矿石是一种蒙脱石,只能由火山灰分解之后形成。

借助于化学“指纹”识别技术,研究小组发现蒂卡尔的蒙脱石并非像通常假设的那样,来自被气流吹过来的非洲尘埃,而是来自危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和墨西哥境内的火山。研究小组领导人、美国辛辛那提州大学人类学家肯·坦克斯雷表示:“我们认为这些矿石反映了一系列火山活动。”

在此之前,科学家就已发现玛雅高地靠近火山的城市受到火山喷发的严重影响。例如,萨尔瓦多的查丘瓦帕村便被附近伊洛潘戈火山公元6世纪喷发时产生的火山灰彻底淹没。但直到现在,数百公里外发生的火山喷发将对玛雅低地城市产生何种影响仍是一个未知数。根据美国科学家的研究,气流经常将火山灰带到距离火山数公里远的区域。坦克斯雷表示,这种现象并不令人感到吃惊,想想风经常带着尘埃一路穿过大西洋。

超级土壤拯救玛雅

坦克斯雷和他的研究小组认为,他们在蒂卡尔发现的火山灰样本已经有2000多年历史,也就是从公元前340年至公元990年。他说,现在已经无法确定曾发生过多少次火山喷发、喷发频率或者火山灰来自哪些火山。“如果你是一名玛雅人,你至少要在一生当中经历一次火山喷发,在确定时期内,还可能发生更多喷发。”在3月末于加利福尼亚州萨克拉曼多举行的美国考古学会会议上,坦克斯雷公布了他们的研究发现。

美国科罗拉多州大学人类学家佩森·什特斯表示,火山灰降落蒂卡尔的报告最早可追溯到上世纪60年代。这位研究火山对玛雅影响的专家说,这一新发现“具有非常重要的意义”,因为能够帮助揭开低地玛雅城市的一个大谜团。“根据文献资料记载,这些地区的土壤非常贫瘠,没有生产力,因为它们来自风化的石灰岩,石灰岩无法形成非常肥沃的土壤。”

考古证据显示,蒂卡尔等城市每平方英里能养活400至600人(约合每平方公里160至230人)。什特斯表示:“这一密度超过我们根据较为贫瘠的热带土壤得出的预计。”他并没有参加蒂卡尔火山灰研究。如果玛雅低地土壤每隔几年或者几十年就被火山灰覆盖,它们将会在一段时期内处于肥沃状态。

火山灰能够提高土壤的渗透性和孔隙率,改善它们保存水分的能力,进而让土壤更为肥沃。此外,火山灰也含有铁和镁等有利于植物生长的矿物质。什特斯说:“周期性增肥能够解答为何这些土壤能够养活如此多的人。”据他估计,即使只降落少量火山灰——例如几毫米——至少也能让土壤保持10年或者20年的肥沃状态。覆盖更厚的火山灰——可能为几厘米——则能在更长时间内提高土壤生产力。

实现一种平衡

什特斯同时指出,火山灰也是一把双刃剑。微小的火山灰颗粒会导致很多帮助植物授粉的昆虫窒息。此外,火山灰还会导致酸雨,损害农作物。火山作用对古玛雅人的生活产生重要影响。在高地玛雅城邦,一些神庙便采用火山造型。他说:“寺庙顶部建有门道,古玛雅人在这里烧熏香,烟雾将各种信息传递给祖先的灵魂和神灵。”

蒂卡尔看不到任何火山,这里的寺庙以及其他低地玛雅城市的寺庙设计灵感是否来自火山,现在仍不得而知。什特斯指出,火山喷发影响了玛雅人的世界观,他们认为生活会遭遇各种各样的事情,有些是灾难,有些则是机会,人类活动能够找到一种平衡。在玛雅人眼里,烟雾缭绕的火山并不总是一种噩兆。人类能够将火山灰变成有益的东西,例如肥料或者增加陶土强度的添加剂。

此外,玛雅人也采取措施阻止火山喷发,或者曾有过这种想法。什特斯说:“他们在仪式上放血,敬重神灵和祖先的灵魂,试图通过这些方式控制火山。宗教信仰赋予玛雅人很大力量。”研究领导人坦克斯雷强调,不可预知的火山在玛雅文化中占有非常重要的地位。“他们建造的寺庙采用火山造型,他们的仪式也在复制火山活动。对于玛雅人来说,火山是生活的一部分,并且是一个非常重要的组成部分。”(秋凌)

英国发现5万枚古罗马钱币数量创纪录(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月14日消息,据4美国国家地理网站报道,2010年,业余寻宝猎人在英国萨默塞特的农田发现5万多枚古罗马钱币。大英博物馆的专家表示,这是在单一容器中发现的数量最多的古代钱币,在英国发现的古币数量排行榜中排名第二。

官员们最近宣布,这些古币以及最近同样由业余寻宝猎人发现的铁器时代黄金首饰将由博物馆收藏,这要感谢博物馆获得的一系列资金和捐赠。古币将由萨默塞特的英格兰博物馆收藏,在2011年夏季重新对公众开放之后,这些古币将对外展开。

1.古代钱币

古代钱币

古代钱币 在英国发现的古代钱币,数量之多,令人吃惊。此次发现的古币已经进行清理和修复,其中包括近800枚由卡劳修斯铸造的钱币。卡劳修斯是古罗马的一名将军,于286年夺取英国政权并统治英国,7年之后被自己的财务总管刺死。在位期间,卡劳修斯通过宣传巩固自己的统治,发行了大量印有自己头像的高质量银币,例如照片中所呈现的银币。

此次发现的古币上面同样印有传说中古罗马缔造者——罗穆卢斯和瑞摩斯吸吮狼奶的情形,这在此前的卡劳修斯钱币上从未发现。卡劳修斯可能利用这种方式将自己与历史上的罗马皇帝联系在一起。大英博物馆考古学家萨姆·摩尔希德在接受“国家地理新闻”网站采访时表示:“他是一位伟大的宣传员。在登上王位之后,他就立即发行钱币。”

2.卡劳修斯铸造的银币

卡劳修斯铸造的银币

卡劳修斯铸造的银币印有卡劳修斯头像的银币。在英国萨默塞特发现的古罗马钱币数量达到5.2万枚,其中绝大多数是铜币,印有卡劳修斯头像的银币较为罕见。这位皇帝铸造的钱币是此次发现的古币中距今最早的,铸造时间在公元293年之前。这一年,卡劳修斯遭人刺杀。

这一发现同样改变了考古学家对这批古币的看法。通常情况下,埋藏钱币只是一种暂时行为,钱币主人担心爱尔兰或撒克逊袭击者入侵,抢走自己的财物。这一次数量惊人的古币是在一个陶瓷罐中发现的,重量达到352磅(约合160公斤)。考古学家表示这批钱币可能从未被运到埋葬地,它们可能充当仪式上的贡品。这是罗马统治前英国的一种习俗,可能一直延续到罗马时期。摩尔希德和同事表示,这一时期用于充当贡品的钱币比罗马统治时的其他任何时期都更为常见。

这批钱币是金属探测器迷戴夫·克里斯普发现的,当时他在农田主人允许的情况下对农田进行探测。根据英国法律规定,在私有土地下发现的宝藏规地主和发现者共同所有。

3.黄金颈环

黄金颈环

黄金颈环3月21日,苏格兰文化与内务部长菲奥纳·希斯洛普和爱丁堡苏格兰国家博物馆负责人戈登·里图尔与古代黄金颈环亲密接触。借助于最近获得的一系列资金,苏格兰国家博物馆得以收藏这些罗马统治前的黄金颈环,用于进行研究。2011年夏季,黄金颈环将对外展出。

苏格兰国家博物馆的网站表示,黄金颈环的年代在公元前3世纪至公元前1世纪之间,由金属探测迷大卫·布斯发现,这是他第一次踏上寻宝之旅。当时,他在距离汽车只有7步远的地方发现了这批宝藏,运气之好,令人羡慕。布斯是在苏格兰中部的斯特林发现这批黄金宝藏的,具体地点保密以防止掀起寻宝热。

这4件铁器时代金饰中有2件使用扭曲的金带制成,这是当时一种典型的凯尔特风格。根据截然不同的管状设计,第三件(里图尔右手附近)可能来自于法国南部。第四件(右下)采用细金线扭在一起制成,设计较为复杂,应该出自古希腊或者古罗马技艺高超的工匠之手。

4.铁器时代金饰

铁器时代金饰

铁器时代金饰这件绚丽的地中海饰环以及其他3件饰环保存完好,是在一个木制结构中发现的,可能是神龛。在抵达最终的埋藏地之前,这批金饰一定经历了漫长的旅程,说明当时富有的英国人已开始进行远途贸易。希斯洛普在一份声明中说:“此次发现的饰环价值46.2万英镑(约合74.1万美元),是迄今为止在苏格兰发现的最为重要的铁器时代黄金饰品。”(孝文)

英格兰发现2500年保存完好大脑(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月9日消息,据美国国家地理网站报道,考古学家2008年在英格兰约克发现一颗已有2500年历史的头骨,令人非常震惊的是,它内部的脑组织保存完好。通过研究发现,这个人是在吊死后很快被掩埋在潮湿的泥土里,因此大脑得以保存下来。

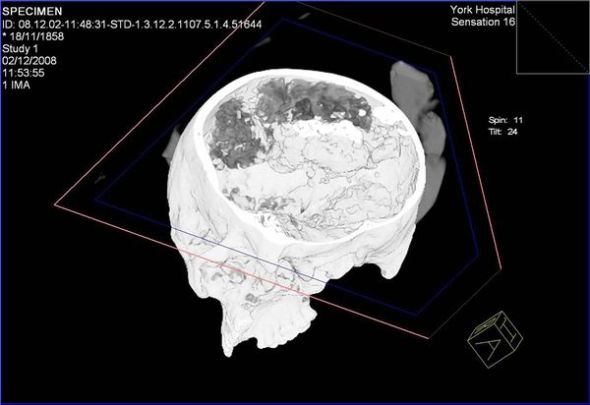

1.铁器时代人类大脑扫描图

铁器时代人类大脑扫描图

铁器时代人类大脑扫描图电脑生成的一颗2500年前的人类头骨扫描图显示的是暗灰色的大脑。颅骨内的浅灰色区域代表的是泥土。2008年考古学家在英格兰约克挖掘出这颗颅骨,发现内部的大脑保存完好,专家对此感到非常不解,决定一探究竟。

3月发表的最新研究成果显示,这个颅骨被砍下后,很快被掩埋到潮湿的泥土里,几个因素避免了大脑腐烂。据3月发表在《考古学》杂志上的论文上说,这片土地寒冷、缺氧的环境可能对这个大脑起到了保护作用。

2.“缩水的”大脑

“缩水的”大脑

“缩水的”大脑这是从那颗远古头骨里取出的一部分大脑。对脑组织和头骨周围的残骸进行分析,发现这个铁器时代的大脑属于一名年龄在26岁到45岁之间的男性,他被吊死后又遭斩首。目前还未找到该男子身体的其他部分。

3.对其大脑进行研究

对其大脑进行研究

对其大脑进行研究从这张未标明日期的照片上看,约克考古基金会的雷切尔·库比特正在利用内诊镜研究这颗远古大脑。约克大学的考古学家、这篇论文的联合作者马太·科林斯表示,蛋白质分析证实这颗头颅的主人是一名男性,大约生活在公元前673年到482年间。他说:“这个大脑的质量并未发生太大变化,不过它的体积缩小了很多,这是因为它丧失了大量水分。”

4.远古农业遗址

远古农业遗址

远古农业遗址这张未标明日期的照片显示,约克考古基金会的工作人员正在挖掘这个铁器时代的农业遗址,保存完好的大脑就是在这里发现的。挖掘出来的头骨、保存完好的下颌和脖子上的两节椎骨显示,这颗脑袋是在被砍下后不久埋到土里的。布拉德福德大学的考古学家、这篇论文的联合作者乔·贝克贝利表示,“如果是在人死后很久才把脑袋砍下来,大脑软组织早该腐烂了”,这会导致颌骨和椎骨分开。(孝文)

东南亚发现新种红眼蝮蛇:通体翠绿眼睛似宝石

新浪科技讯 北京时间3月30日消息,据美国国家地理网站报道,1999年至2003年,科学家曾在泰国、老挝、越南和柬埔寨搜寻绿蝮蛇踪迹,而后在实验室对捕获的标本进行分析,通过身体特征确定它们是否是新物种。在东南亚,他们发现了一种新种蛇类,被称之为“红眼绿蝮蛇”。但由于只能根据一些标本加以了解,他们对这种蛇知之甚少。

1.红眼蝮蛇

红眼蝮蛇(图片来源:Jeremy Holden)

红眼蝮蛇(图片来源:Jeremy Holden)一幅未标明日期的照片,一条蛇缠绕在树枝上。这是在东南亚新发现的一种蛇类,名为“红眼绿蝮蛇”(学名“Cryptelytrops rubeus”)。红眼绿蝮蛇主要分布在胡志明市附近的森林以及越南南部、柬埔寨Langbian高原东部低矮的丘陵地区。

研究论文合著者、英国班戈大学分子生物学家安尼塔·马尔霍特拉表示:“我们只能从一些标本身上了解这一物种,世界上见过这种蛇的人并不多。说老实话,我们对它们知之甚少。”马尔霍特拉和同事同样发现了与红眼绿蝮蛇非常类似的蛇,长着令人吃惊的黄眼睛,被称之为“豆蔻山绿蝮蛇”。在1月23日出版的《动物分类学》杂志上,科学家对这两种蛇进行了描述。

2.外出就餐

外出就餐(图片来源:Jeremy Holden)

外出就餐(图片来源:Jeremy Holden)一幅未标注日期的照片,青蛙可能体型太大,让红眼绿蝮蛇难以下咽,在这幅照片拍摄后不久,它便选择放弃。现在还不清楚这条红眼绿蝮蛇到底是因为受闪光灯影响还是因为青蛙体型太大无法吞下而选择放弃。

科学家表示,这种新发现的蛇喜欢吃什么食物还是一个不解之谜。研究论文合著者马尔霍特拉说:“我们很难获得有关这种蛇食物偏好的信息。蛇的消化能力很强,粪便中只含有少量极难消化的东西,例如哺乳动物的毛发、鳞片以及爬行动物的爪子。青蛙很容易消化,最后什么也不会留下。”

3.与叶子融为一体

与叶子融为一体(图片来源:Peter Paul van Dijk)

与叶子融为一体(图片来源:Peter Paul van Dijk)照片于2000年5月在越南丛林拍摄,一条红眼绿蝮蛇与周围环境融为一体,绝对是一个伪装高手。这种蛇生活在树上的一个重要原因是,它们拥有很强的消化能力,经常吃的滚瓜肚圆,这成为它们向高处行进的一个障碍。

但研究论文合著者马尔霍特拉表示,这种新发现的蛇也会在地面上生活,并且经常在地面上觅食。“它们通常在溪流附近出没,因此有人认为青蛙是它们的一个主要食物。我们知道其他与其存在血缘关系的蛇主要以小型哺乳动物为食,它们应该拥有非常相似的生态学特征。”

4.眼睛好似宝石

眼睛好似宝石(图片来源:Peter Paul van Dijk)

眼睛好似宝石(图片来源:Peter Paul van Dijk)照片于2000年5月在越南南部的Cat Tien国家公园拍摄,一条红眼绿蝮蛇抬起头,盯着照相机镜头。马尔霍特拉指出,这家公园生活着新发现的红眼绿蝮蛇,在面临较大压力的森林地区,它们的栖息地面积很小。

现在还不清楚红眼绿蝮蛇是否能够很好地适应其他栖息地,因此现在还无法将这种蛇列为濒危物种。马尔霍特拉和同事希望它们不会沦为罕见动物收藏者的牺牲品。她说:“红眼绿蝮蛇可能很容易受到伤害,因为它们是非常美丽的动物。”(孝文)

中国壮阳植物考察:野生锁阳踪迹不见(组图)(2)

冬季的乌兰布和沙漠了无生气,肉苁蓉的种子却能埋在沙下历经无数个严冬而保持活力

冬季的乌兰布和沙漠了无生气,肉苁蓉的种子却能埋在沙下历经无数个严冬而保持活力 阿拉善沙漠的两位牧民用刚挖出来的锁阳充饥。

阿拉善沙漠的两位牧民用刚挖出来的锁阳充饥。 想要3-5年方能长成的肉苁蓉切成块,泡进酒里半个月,据信可以益精补肾。

想要3-5年方能长成的肉苁蓉切成块,泡进酒里半个月,据信可以益精补肾。 这么长的野生肉苁蓉可并不多见,一般肉苁蓉越长,价格便越昂贵

这么长的野生肉苁蓉可并不多见,一般肉苁蓉越长,价格便越昂贵通灵

一座座砖土房屋在漫天黄沙中依稀难辨,有些时候,连曾经住在这里的司机张凤仁也找不到本来就很难辨认的道路,只能凭路边的沙丘形状来定位。这是一次通往肉苁蓉产地的漫长旅程,半沙漠半戈壁的世界里,看到的最多的是白刺,然后就是骆驼粪。这一次,骆驼粪是新鲜的,司机说有希望在前面发现它们,但实际上,到了目的地,我们看到的是两头野驴。

牧民聂兵胜的家在乌布里和沙漠边缘。从这里再往北200公里就是外蒙古,一路上,一辆又一辆扑面而来的卡车满载外蒙挖来的煤迅驰而过,手机信号时有时无。沙尘不时漫上公路,能见度有时降至20米以内。

肉苁蓉对阿拉善当地人来说,并不是什么需要主动去服用的壮阳药物。这里地处苦寒之地,但拥有足够的羊群。羊肉是最好的壮阳食物,张东仁如是说。作为每年采购批发3到5吨肉苁蓉,并逐年增量的商人,他本人并不吃肉苁蓉。

他说,广东福建那边更喜欢吃这类补品,那里天气热,吃其他壮阳的都不行,唯独肉苁蓉性温和,可以让他们不至于补得流鼻血。

当地肉苁蓉采购价是每公斤120元左右,加价20元左右他就将采购来的优质肉苁蓉卖给经销商。总之,锁阳、肉苁蓉以及枸杞、甘草等等,他都当土特产来销售,“要说补,今晚要吃的沙葱、韭菜,都是天然绿色的补品,这羊肉也是,羊是农民家养的,比阿拉善盟那边农家乐的羊肉好多了。”

的确,丰盛的晚饭从白天就开始准备了,那羊肉,膻味极轻而羊脂香味极浓,另一盘郁郁葱葱的沙葱,是来的路上,张东仁和司机两人用十分钟在路边采的,那沙葱生吃时,有一股辛辣味,但炒熟了拌醋,味道近似金针菇,又不似后者那般滑腻。用筷子夹上这肥润葱绿的一大捧,足可令那些素食主义者不知荤与素的界限。

张东仁小时候去镇上读书要走三天三夜,那个时候,沿路的梭梭树漫山遍野,但现在只能看到一部分。这还是退牧还林的成绩:多年前,林业局给予牧民以相应补贴,这些地方将被限制放牧。看来,退牧还林和退牧还草的绩效是显著的, 一路上,白草和猫耳油勉强覆盖了沙地,也许再过很多年,西蒙草原可复旧观。

阿拉善号称“世界苁蓉之乡”,这里因地理环境和气候条件独特,所产肉苁蓉肉厚、富含胶质、鞣质,其中吉兰泰的肉苁蓉产量大约维持在几吨左右,巴丹吉林沙漠则可供应几百吨。这些产地在内蒙古寄生于梭梭的荒漠肉苁蓉,要比新疆那里寄生于红柳的管花肉苁蓉,在品质上高出不少。据《本草纲目》记载:“肉苁蓉,味甘,微温,无毒……益髓,悦颜色,延年,大补壮阳,日御过倍……”

但买肉苁蓉的顾客并不能轻易区分各种肉苁蓉的质量,更是好奇于世界上还有比肉苁蓉质量更好的油苁蓉与更珍贵的血苁蓉。很多买家都片面以为,肉苁蓉越长越粗,就越有滋补功能,殊不知肉苁蓉要是长得太快,那再长也不见得有什么更多功效。张东仁说,长得慢的肉苁蓉,其上的鳞片排列紧密并且是横着的,它们之所以长得慢,不是因为沙地贫瘠,而是由于沙丘不断覆盖上去,让这样的肉苁蓉十几年都长不出头,直到沙丘整体移过,肉苁蓉才能从沙丘的另外一端熬出身段。

中国农科院植物研究所曾有研究人员对肉苁蓉进行了科学分析,发现长度大约在10厘米左右的,有效成分含量相对最高。张东仁曾和他交谈了三天三夜,知道了很多肉苁蓉的知识。他相信科学,认为肉苁蓉是不是能壮阳,这应当交给科学去决定,而不是凭空猜想。这一点,和壮阳药材最终消费者的想法,背道而驰。

他曾做了多年水泥销售,说起肉苁蓉锁阳的经销,也是忽而自得忽而自卑。他能在很短的时间内察言观色,筛选出可以长期合作的优质买家,也对在阿里巴巴和淘宝上竞争不过其他卖家而叹气,并对向上海等大城市去发展而感到害怕。“我们没什么文化。”似乎在他印象里,上海就代表着文化:现在有世界博览会,以前有淮海公园。他80年代曾游玩过淮海公园,花了一角钱,没想到逛了一圈就到出口外边了。“嗨,这么小,也好叫是公园。”到今天说起这事情,他还耿耿于怀,对他这个自己就有13平方公里牧地的人来说,上海的淮海公园真的是太小了。

我们决定第二天一早趁下雨之前去挖肉苁蓉,为此得在聂兵胜家住一晚上,并得先去几十米开外的他父母家,拜访一下聂家两位七八十岁的老人。

聂兵胜的爷爷今年已八十岁,趺坐在床,说起近况,真是念念不忘政府每月给他们的补贴。现在,两老不用干活,一个月也能拿到一千多元,这在当地算是一笔很不错的收入。同时,他们的吃喝都是自家种的,沙漠里也没什么花钱的地方,这些钱全都可以存下来留给子女。聂爷爷早年就加入了共产党,但“文革”时期,因不耐烦开那些没完没了的会议耽误农活,就提出退党,他想这样就可以不必每逢开会就得骑一天的骆驼进城了。结果,他被批斗。

由于现在牧民不放牧还有补贴,养老金等也一样不缺,于是不少当年费劲将户口搬到城镇的牧民就又想搬回去,但户籍制度使这种想法成为不可能。不过,选择搬进城镇的张东仁,在城镇的生活还是挺有章法。妻子在家张罗一切,小孩今年高考,他自己无师自通鼓捣了一个专卖肉苁蓉锁阳等特产的网站。虽说那个网站做得土得掉渣,他还是得到了不少订单。一个商户诚恳地评价说:老张,这个网站土得好,朴实,可信。

早上起来,张东仁的膝盖有些疼痛,他说,这里的人普遍都有风湿性关节炎,就跟南方人普遍都肾虚一样。这是一个比较独特的体质人类学上的评价,也许是地域歧视,也许是果真如此,谁知道呢。

吃罢冷羊肉泡热砖茶,车行十几分钟,我们来到挖掘者李国胜家,他们家不仅放牧,也种田,门口那十来只鸡,天天吃着沙漠里的一种黑色甲虫,据说这些鸡的味道,由是而鲜美独特。进门,谢过馍馍,接过砖茶,寒暄几句,就出门去找肉苁蓉。

现在已经到了采挖肉苁蓉季节的尾声,能发现的肉苁蓉已经不多了,尽管如此,在半小时脚程范围内,我们还是先后找到了四丛。当然,其中一丛是我们真正的发现,另外三丛,是张东仁得知我要现场采挖,就早几天通知了李国胜,要他事先找到记住,免得到时候我们在沙漠里白忙活。

露出地表的部分,肉苁蓉比锁阳要高大。由于见过惊世骇俗的锁阳形状,所以我对长得比较迷人的肉苁蓉并不大惊小怪。拍过照片后,正式挖掘开始。肉苁蓉根部周围的沙子很快被铲开,大约铲到四五十公分后,就到了它和宿主植物梭梭树的连接部。那是一个直径大约1.5厘米左右的块茎,是梭梭树输送营养给肉苁蓉的唯一通道。肉苁蓉在这里被折断,并和宿主分离。

现在,它握在我手里,手感外软内硬,其根部肥大圆润,通体带着一点点玉石般的漫反射折光,晃一晃,底下传来类似骨骼链系统带来的滞后动感效果,其上鳞结铺展有序,很有捏着能立地成妖但还在冬眠中的蛇的感觉,这是一种奇异的万物有灵论感觉吗?我不知道。我只知道以上的描述,都是正人君子的描述,事实上,我想要说的,不是以上这些内容,而是肉苁蓉是我见过的天下最淫荡的女人,只不过化做了植物,但我能感觉到它在我手里的颤抖,一阵又一阵的悸动,大漠上,风猎猎作响。

如今,这株肉苁蓉安静地躺在狭长的铺了金黄绸缎的礼品盒里,一个月时间过去,头部穗状花序排列的一朵朵花苞慢慢开放又慢慢衰败,这些花,管状针形,通体奶白,但顶部却抹着一些浅紫罗兰色。这个过程会消耗块根里储存的养分,等繁花似锦的时刻,它所有的营养也就耗尽。所以,采肉苁蓉,一般都抢在未开花之前就采挖,收获之后,要及时摘去顶部,以阻止其继续生长消耗养分。

图1:靠山吃山,张东仁在阿拉善左旗的专卖店堆满了晒干待售的肉苁蓉。从牧区收来新鲜货,晒干后销往沿海大城市,至于本地人,在这漫天黄沙里,长的比肉苁蓉还欢实,哪儿需要什么味甘无毒的那块根茎!

图4:掘开冰冻的沙地,两支肉苁蓉暴露在阿拉善沙漠酷寒的冬天里。野生肉苁蓉生长在沙漠腹地,寄生于梭梭根部,可耐极寒酷热,可深埋地下数年不见阳光而孜孜不辍,于是成就人参般功效。

一周太空图片精选:国际空间站拍地月合影(图)(2)

4.别了,“发现”号

别尔,“发现”号(图片来源:Tamas Ladanyi, TWAN)

别尔,“发现”号(图片来源:Tamas Ladanyi, TWAN)照片在3月8日“发现”号航天飞机离开国际空间站时拍摄,呈现了“发现”号和空间站在匈牙利上空穿过的景象。9日,这架航天飞机在肯尼迪航天中心降落,完成最后一次太空之旅。照片中的“发现”号似乎被薄雾环绕的原因在于,在拍摄这幅长曝光照片时,这架航天飞机正在倾泄废水。

5.韦斯特布鲁克星云

韦斯特布鲁克星云(图片来源:ESA/NASA)

韦斯特布鲁克星云(图片来源:ESA/NASA)这幅新公布的图片由美国宇航局/欧洲航天局的哈勃太空望远镜拍摄的可见光和近红外照片合成,展现了斯特布鲁克星云(也被称之为“原行星星云”)的毒气喷流。这些毒气包括从隐藏的恒星喷出的一氧化碳和氰化氢。

类日恒星死亡时并不会发生爆炸,而是不断膨胀,最终剥离自身的外层气层。星核变成白矮星,加热膨胀的物质,形成明亮的行星星云。原行星星云是这一过程的一个短期阶段,银河系中的已知原行星星云只有几百个。

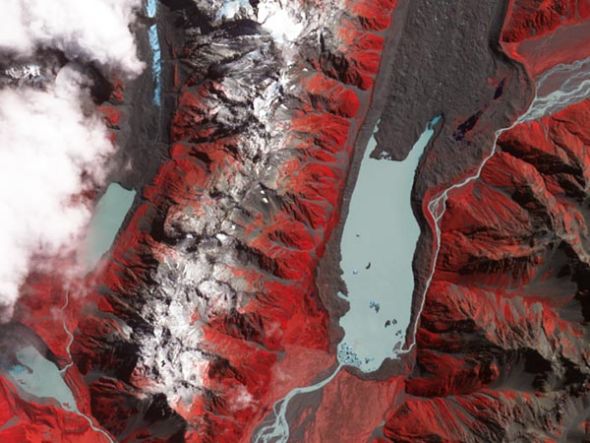

6.冰山瓶颈

冰山瓶颈(图片来源:Aster/NASA/METI/ERSDAC/JAROS)

冰山瓶颈(图片来源:Aster/NASA/METI/ERSDAC/JAROS)2月21日,新西兰克莱斯特彻奇发生6.3地震,塔斯曼冰河也被震裂,导致重达3000万吨的冰山崩落。坠入塔斯曼湖时,冰山裂成更小的碎片。3月2日,美国宇航局的地球观测卫星拍摄了这幅伪色照片,冰山碎片在塔斯曼湖远端聚集。塔斯曼湖位于终碛附近,终碛是冰河消退后沉积下来的石砾,揭示出冰河此前的规模。

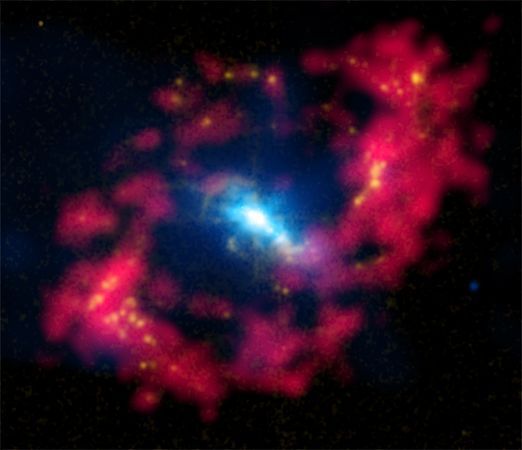

7.索伦之眼

索伦之眼(图片来源:CXC/NASA, INGTLP, JKT, NSF/NRAO/VLA)

索伦之眼(图片来源:CXC/NASA, INGTLP, JKT, NSF/NRAO/VLA)美国宇航局的钱德拉X射线望远镜观测到螺旋星系NGC 4151中央的黑洞。由于与魔幻大片《指环王》中的超自然眼睛类似,这个星系的中央区域被形象地称之为“索伦之眼”。这幅合成图片3月10日公布,展示了疯狂吞噬物质的黑洞向外喷射的X射线(蓝色)。可见光数据(黄色)和射电数据(红色)在黑洞“瞳孔”周围创造了没有眼睑的索伦之眼幻象。(孝文)

墨西哥水下洞穴现史前人头骨 疑首批美洲人(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月11日消息,据美国国家地理杂志网站报道,潜水人员2007年在墨西哥尤卡坦半岛的一个水下洞穴发现一些骨骼,其中包括一颗人头骨和一些乳齿象骸骨。潜水人员目前正在对该洞进行研究,那颗头骨可能是第一批美洲人的残骸。

1.第一批美洲人

第一批美洲人(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

第一批美洲人(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)2007年,潜水人员在加勒比海附近的墨西哥尤卡坦半岛的一个水下洞穴发现一个头顶朝下的人头骨,他们小心翼翼的把一个标志物放在头骨附近。根据头骨的位置进行判断,该科研组认为这个人是在大约1万年前死在那里的,之后不久这个洞穴就因海平面上升被海水淹没。如果这一猜想得到证实,这个头骨将成为目前已知最古老的早期美洲人或古印第安人(Paleo-Indian)残骸。

尽管这个颅骨和乳齿象及其他史前动物骨骼是在2007年发现的,但是为了留出充足时间研究该地点,训练具有考古经验的潜水人员,相关消息直到上个月末才公布。潜水人员以前曾在周围的洞穴里发现冰河时代的动物遗体,但是他们并没想到会在这一地区发现人颅骨。潜水人员艾伯图•纳瓦说:“这是一次美妙的探索经历,你永远也想不出接下来会发现什么。”

图鲁姆洞穴探测项目(PET)和全球水下探索者协会成员纳瓦说:“我们想查清楚黑人霍约洞穴的故事,弄明白这个人和动物骸骨是如何到达那里的。”《国家地理》杂志对潜水人员进行考古学培训提供了部分资助。该杂志和《国家地理新闻》都是美国国家地理学会的组成部分。

2.乳齿象骸骨

乳齿象骸骨(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

乳齿象骸骨(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)潜水人员亚历克斯•阿尔瓦雷斯正在测量乳齿象骸骨,在2007年的黑人霍约洞穴探索期间,潜水人员在距离那个人头骨大约20英尺(6米)的地方发现这些乳齿象骨骼。据阿尔瓦雷斯的队友艾伯图•纳瓦说,他们在附近还发现一些其他动物骨骼,其中包括史前熊的残骸。

这个洞穴并没有很大的洞口,因此成年(或者更小的)乳齿象(长毛猛犸象的近亲,体毛更少)根本无法进入洞内。该科研组表示,一种可能性是:古印第安人捕捉到这头乳齿象,杀死它后,把它分割成小块带进黑人霍约洞穴。人类学家大卫•迈尔特兹没参与这项研究,据他说,从其他遗址获得的证据似乎证明了居住在北美洲的史前人类曾经确实猎捕过乳齿象。

美国德克萨斯州南卫理公会大学古印第安人专家迈尔特兹表示,黑人霍约洞穴的发现“令人兴奋不已”。不过他说,此刻该科研组认为这些骨骼已有大约1万年历史的想法还只是“猜测,并不是已被公认的最终定论”。

3.吞噬光线

吞噬光线(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

吞噬光线(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)这是在2007年的黑人霍约洞穴探索期间,潜水人员正在下潜,准备进入墨西哥的这个漆黑一片的洞穴。纳瓦解释说:“洞内漆黑一片,它也由此得名。我们第一次进入该洞时,发现里面黑的伸手不见五指。我们感觉它好像正在吸收我们的照明设备发出的光。我认为很多人都觉得洞穴很可怕。但是对我来说,这是一个美丽的地方。洞里的空间很大,里面装点着漂亮的钟乳石。洞里的水很清澈,当你看自己的手和设备时,感觉好像自己正飘浮在空中。”

4.发往地穴的“火箭”

发往地穴的“火箭”(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

发往地穴的“火箭”(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)在2007年的探索期间,潜水人员借助水下“推进器”前往黑人霍约洞穴。这段水下通道曲曲折折,全长超过4000英尺(1200米)。该科研组表示,黑人霍约洞穴大约有200英尺(60米)高,120英尺(36米)宽,它在被海水淹没以前,曾是一个非常重要的淡水源。纳瓦解释说:“在其中一个通道的入口,我们看到一些垂直凹槽,我们认为这是绳索留下的磨痕。”这说明“有人曾在这里取水,或者他们跳进洞后,需要借助绳子爬上来”。

5.齐头并进

齐头并进(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

齐头并进(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)亚历克斯•阿尔瓦雷斯正游向他的科研组在黑人霍约洞穴发现的那颗人头骨。加利福尼亚州韦特史料研究所的考古学家多米尼克•里索罗表示,这个头骨的形状将有助于科学家查明第一批美洲人到底来自哪里。他说:“通过进行这种分析,我们能更好地了解这些人跟旧世界的哪种人的亲缘关系更近。” 里索罗与墨西哥国家人类学和历史学协会联合组织了一项针对黑人霍约洞穴的更大规模的研究。

迄今为止这个头骨仍是头朝下呆在原地,该科研组并未接触或者移动过它。纳瓦说:“在任何考古现场,保持所有物体原封不动很关键。”该科研组希望能获得一些头骨样本进行检测,不过在现场清理计划出台前,这个想法根本无法实现。纳瓦说:“现在我们的主要任务是保护现场。在我们最终确定可以做些什么工作以前,不能采取任何行动,不能对现场造成丝毫破坏。”(孝文)