自然

揭秘发现号航天飞机26年历史时刻(图)

9月20日,当美宇航局“发现”号航天飞机被竖立在佛罗里达州肯尼迪航天中心准备发射时,一轮明月在旁相伴。(图片提供:Tony Gray, NASA)

新浪环球地理讯 北京时间11月5日消息,据美国国家地理网站报道,美国“发现”号航天飞机目前正矗立在佛罗里达州肯尼迪航天中心的发射台上准备发射,不出意外的话,这次任务将是“发现”号的绝唱。以下是“发现”号航天飞机留下的一些令人难忘的时刻。

1.首次亮相

1984年8月,佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射台,“发现”号航天飞机呼啸着发射升空,这也是“发现”号的首次太空之旅。如今,“发现”号已是美宇航局历史上参与航天任务次数最多的航天飞机,总共执行了38次任务,迄今在轨道累计停留351天。如果一切按计划进行,本月实施的这次发射任务将是“发现”号的绝唱。

几十年来,“发现”号在历史学家和航天飞机粉丝中赢得了美宇航局航天飞机队伍中“可以信赖的兄长”的美誉。航天历史与文物网站编辑罗伯特·佩尔曼(Robert Pearlman)说:“‘发现’号的遗产是,它是可靠的航天工具。无论何时投入使用,它都值得信赖。”

2.紧握“哈勃”望远镜

这是1990年4月,“发现”号航天飞机将“哈勃”太空望远镜发射地球轨道时,其机械臂与这台望远镜相连的画面。除了将“哈勃”望远镜发射升空,“发现”号还在1997年至1999年间对它实施了多次维修任务。

3.荣耀之路

1997年1月17日,“发现”号航天飞机被放在一个移动平台上,被拖到发射台。它于2月11日发射,对“哈勃”太空望远镜进行了第二次维修。作为此次任务的一部分,“发现”号必须用机械臂抓住“哈勃”太空望远镜,利用喷射机动装置将其推向更高轨道。据美宇航局介绍,在“发现”号的辉煌时期,它曾在距地面384英里(约合618公里)的高度飞行,这也是航天飞机迄今到达的最高高度。

4.年龄最大的宇航员

1998年10月,美宇航局地勤人员在美国俄亥俄州参议员小约翰·赫歇尔·格伦登上“发现”号航天飞机以前,帮助检查他的飞行服。1962年,格伦驾驶“友谊7号”水星飞船飞行,是第一位绕地球轨道飞行的美国人。36年以后,77岁的格伦又创造了一项纪录,成为太空飞行历史上年龄最大的人。在这次任务中,格伦作为飞行专家,在“发现”号航天飞机上实施了医学研究。

5.第一位女驾驶员

1993年,在得克萨斯州休斯敦美宇航局约翰逊航天中心训练期间,艾琳·柯林斯坐在模拟引航站内。1995年2月,柯林斯驾驶“发现”号航天飞机飞赴俄罗斯“和平”号空间站,由此成为第一位女航天飞机驾驶员。“发现”号是第一艘绕“和平”号空间站飞行的美国航天飞机,为“亚特兰蒂斯”号航天飞机在1995年6月实施与“和平”号的对接任务创造了条件。

中国发现人类颚骨化石挑战走出非洲理论(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月28日消息,据美国国家地理网报道,最近在中国南方地区发现的人类颚骨化石,使我们对我们的祖先走出非洲的时间产生质疑。

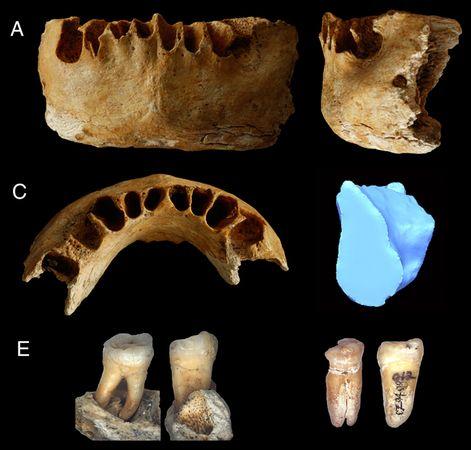

科学家表示,古生物学家于2007年在中国智人洞(Zhiren Cave)发掘的这块下颚骨化石具有非常明显的现代人特征:突出的下颚。但是这些化石的年代,比以前在中国发现的最古老的智人化石早6万年。圣路易斯华盛顿大学人类学家、这篇论文的联合作者埃里克·特林库斯教授表示,事实上,在中国发现的这块大约已有10万年历史的化石,是“在非洲以外的其他地方发现的最古老的现代人化石”。

被广为接受的一种理论认为,智人在大约6万年前走出非洲,这一时期现代人迅速取代了分布在全世界的直立人和尼安德特人等早期人类。在中国发现这种远古人类样本,将会彻底改变人类迁徙的时间线。这一发现或许还意味着,5到6万年前,生活在中国的现代人与其他人类有交往,甚至是近亲结合。除此以外,它还说明现代人到达中国的时间显然比很多其他人类(包括我们自己)更早。

例如,象征性思维(symbolic thought)方式是一个非常显著的人类特征,它包括利用珠子和图画代表物体、人和场景。有关这一特征的第一个非常有力的证据,直到3万年前才出现在中国的考古学记录里。夏威夷大学的人类学家克里斯多佛·巴尔并没参与这一最新研究,他表示,迄今为止的大部分遗传证据都支持“走出非洲”理论提出的时间线。但在中国最新发现的颚骨化石对它发起了挑战。巴尔说:“它们是现代人出现的证据,通过它们可以确定现代人在这一地区出现的确切时间。”

美国麦迪逊威斯康星大学的古人类学家约翰·霍克斯表示,这个下颚骨和3颗臼齿是在中国智人洞发现的唯一一批人类化石,它同时具备穴居人和现代人的下颚特征。他说,“如果这一推测是对的”,我们就需要对人类从非洲迁出的时限进行重新评估。“我认为他们的推测基本没错,不过我想看到更多证据。我非常非常希望能从这些(化石)里提取出一些遗传物质。”有关在中国发现的最古老人类下颚骨化石的论文,发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。(任秋凌)

秘鲁发现1150年前陪葬儿童木乃伊(组图)

新浪环球地理讯 北京时间10月27日消息,据美国国家地理网报道,秘鲁考古学家10月20日宣布,他们在首都利马附近的胡亚卡普拉纳(Huaca Pucllana)遗址地的墓穴中发掘出4具历史长达1150年之久的木乃伊,这一发现为重建瓦里人墓葬群提供了重要依据。

1.陪葬儿童木乃伊

据胡亚卡普拉纳(Huaca Pucllana)考古遗址地发掘工作负责人伊莎贝拉·弗洛伦斯·伊斯佩诺萨介绍,这4具木乃伊分别属于一个成年女性和三名儿童,而这几名儿童可能被当做墓主的陪葬品。瓦里文明建立于公元700年左右,分布于秘鲁中部沿海。在胡亚卡普拉纳,他们先是取代了利马文化,接着又被印加文化取代。

2.木乃伊面具

10月20日,在利马泥砖砌成的胡亚卡普拉纳金字塔,一个看似瓦里女性精英和一个儿童陪葬的木乃伊被紧紧包在一层层的织物和枯叶枯枝里。伊斯佩诺萨在一封电子邮件中称,虽然用布料或木头制作的木乃伊假头保存完好,“但里面包裹的尸体可能只有骨骼,或部分干枯的尸体。”

3.考古人员清理现场

10月20日,胡亚卡普拉纳金字塔,一名工作人员清理一个儿童木乃伊的假头。伊斯佩诺萨说,在墓主——被认为具有很高的社会地位——周围,考古人员发现了一包包的织物和针线,表明这位墓主应该是一位女性。胡亚卡普拉纳遗址以前也曾发现过瓦里人坟墓,但最新发现却是已知第一个在那里找到的保存完好的瓦里人坟墓,它用树枝、香蒲和风干砖坯堆成的顶部封存。伊斯佩诺萨说:“这一发现会使我们了解到瓦里精英墓穴的准确模式。”

4.瓦里人木乃伊

在胡亚卡普拉纳金字塔顶,考古人员找到了11个酒杯、1个陶碗、6个布袋,此外还有新瓦里人木乃伊。一些布袋上装着谷物或针线。木乃伊的状况目前尚不得而知。考古人员计划对包裹木乃伊的织物进行X光扫描,接着将它们打开供人类学家分析。

5.胡亚卡普拉纳金字塔

在位于秘鲁首都利马胡亚卡普拉纳遗址中心位置的金字塔,考古人员的发掘仍在继续。在被瓦里人占领以前,这个八层楼高的金字塔是利马文化举行仪式的地方。除了埋有木乃伊的坟墓,考古人员还在胡亚卡普拉纳遗址发现了另外61具瓦里人木乃伊,而且,每一具都遭到洗劫。伊斯佩诺萨说,新发现的墓穴应该可以让考古人员对曾经存在于胡亚卡普拉纳的整个瓦里人墓葬群进行重建。(孝文)

埃及金字塔附近发现4000多年前祭司墓(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月21日消息,据美国国家地理杂志网站报道,这组照片呈现的是在金字塔附近发现的古埃及祭司墓,其中包括墓主人与妻子的壁画以及墓葬的入口。考古学家表示,墓主人是祭司鲁吉-卡,可能生活在古埃及第五王朝末期,距今大约4350年前。

1.墓主人与妻子

埃及一座新发现坟墓的壁画,展现了墓主人鲁吉-卡(Rudj-Ka,右侧)和他的妻子。考古学家表示,鲁吉-卡可能生活在古埃及第五王朝末期,距今大约4350年前。这座精雕细琢的古墓是在吉萨大金字塔附近一个悬崖内发现的。考古人员在墓内发现的一系列艺术品和文物证明鲁吉-卡是一名祭司,掌管第四王朝法老王卡夫拉的祭祀仪式。卡夫拉于公元前2558年至公元前2532年统治埃及,最著名的地方就是建造3座大金字塔中的第二座以及狮身人面像。

埃及最高文物委员会秘书长扎希·哈瓦斯表示:“在埃及古王国时期,法老王死后会兴建一座金字塔。祭司和其他一些人生活在这座金字塔内,他们要举行仪式祭司法老王。”鲁吉-卡可能是一名负责斋戒仪式的祭司,斋戒的目的自然是向死去的法老王表示一种尊重。

2.古埃及祭品

哈瓦斯站在新发现古墓内的鲁吉-卡夫妇壁画前,观察壁画中出现的面包、鹅肉、啤酒等祭品。发现古墓的消息于18日公布。哈瓦斯表示,这座坟墓可能是吉萨大金字塔周围一个还没有被发掘的规模更大的墓群组成部分。这位美国国家地理学会常驻探险家说:“我们发现了新的祭司墓,他们曾负责卡夫拉的祭祀仪式。在这一地区发现卡夫拉的卡图斯还是第一次。”(卡图斯是古埃及象形文字中的一种椭圆形或长方形造型,里面圈有表示皇族或神职人员名字或标号的字母)

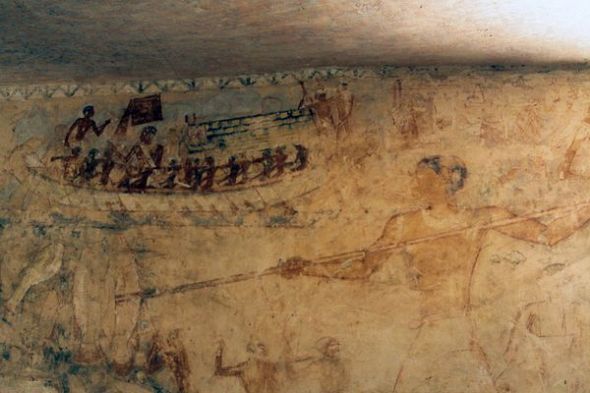

3.墓主人捕鱼画

新发现古墓内的另一幅壁画,描绘了鲁吉-卡在尼罗河捕鱼的情形,一群划船的人充当了壁画的背景。古埃及的坟墓内经常出现描写日常生活的壁画,表达的是墓主人的一种希望,希望在死后继续享受这种生活。哈瓦斯说:“在第五和第六王朝,祭司并不是来自于上层社会。他们来自普通阶层,甚至于工匠也能晋升为祭司。”这幅壁画并不意味着鲁吉-卡曾靠捕鱼为生。考古学家指出,没有一幅壁画暗示鲁吉-卡在成为祭司前具体从事什么工作。

4.墓葬入口

鲁吉-卡墓的入口,通往使用石灰岩建造的迷宫式的走廊。墓葬的内部结构在悬崖内雕凿而成,显然是为鲁吉-卡的所有家人准备的墓穴。哈瓦斯说这是一座较为奢华的坟墓,建造过程难度大并且费用高。“一切都面临难度,但对不朽的渴求又促使他们努力去完成。”无论如何,鲁吉-卡都能负担起建造这座坟墓的费用,在成为祭司之后,他极有可能获得一大笔财富。作为从事祭祀工作的酬劳,祭司们会分享献给神庙的祭品,这是所谓的“祭品转移”制度组成部分。

5.金字塔建造者墓地

2001年拍摄的照片,展现了建造金字塔的劳工们的墓地。这个墓地就位于鲁吉-卡墓的北部。金字塔建造者墓地是在大约10年前发现的,有助于考古学家了解吉萨大金字塔的建造过程。当时的古埃及动员社会资源在金字塔周围建造一座完整的城市。哈瓦斯说,由于身为祭司,鲁吉-卡的墓可能与劳工们的墓分开。他希望这座新发现的坟墓是一个尚未被发掘的王室祭司大墓地的组成部分。

6.工作中的考古人员

2001年,金字塔建造者墓地,工作人员正在小心翼翼地刷掉文物上的沙子。虽然哈瓦斯认为劳工的墓和新发现的墓可能连接在一起,但除此之外还存在另一种可能性,即鲁吉-卡的墓是孟菲斯大墓地的西部延伸。孟菲斯就在开罗的边上。哈瓦斯说:“这个位置令人感到吃惊。我们从未想到会在金字塔建造者墓地南部发现这样一座大型坟墓。”(孝文)

秘鲁海沟发现奇特动物:新种狮子鱼似深海幽灵

新浪环球地理讯 北京时间10月18日消息,据美国国家地理网站报道,这组照片展现的是科考人员最近远征秘鲁-智利海沟期间发现的一系列奇特动物,其中包括好似幽灵般的狮子鱼、疯狂进食的鳕鳗以及外形恐怖的片脚类动物。

1.深海幽灵

照片在海下4.3英里(约合7000米)的区域拍摄,呈现了幽灵般的新种狮子鱼。在最近远征太平洋东南部海域秘鲁-智利海沟期间,科考人员发现了狮子鱼家族的这个新成员。狮子鱼是地球上栖息地最深的脊椎动物,在太平洋其他海域的海沟,人们也发现了这种动物的身影。

已知栖息地最深的狮子鱼于2008年在日本海沟发现,栖息地深度达到4.8英里(约合7700米)。苏格兰阿伯丁大学海洋实验室负责人蒙特·普莱德表示:“令人感到吃惊的是,我们拍到了一幅非常清晰的新种狮子鱼照片。在此之前,没有人见过这种动物,也没有人拍到过它们的照片。”普莱德是此次海沟考察的联合发起人。

海洋实验室指出,这条新发现的狮子鱼生活在海洋深处,身长6英寸(约合15厘米),能够承受住相当于1600头大象站在Mini Cooper车顶上产生的压力,不可谓不惊人。普莱德说:“如果在水族馆看到这条鱼,你一定不会说‘哇!长得真怪异’。但如果在分子层面上了解其生物化学特征的细节,你就不会这么说了。经过长时间的进化,这种动物已具有极高的适应能力,能够在高压环境下生存下来。”

2.鳕鳗进食也疯狂

照片拍摄于2010年,也就是海洋实验室发起的秘鲁-智利海沟考察期间,一群生活在海下3.7英里(约合5600米)的鳕鳗正在“进攻”一块诱饵。普莱德表示,虽然并不是一种新物种,但科学家此前从未见过一次“集结”如此多的深海鳕鳗。

类似这样的发现可能要感谢一个搭载照相机的降落平台,由海洋实验室远征队负责人艾伦·杰米森设计。这个平台在海床上停留了一天时间,放出诱饵模拟自然下落的食物,而后拍摄被诱饵吸引过来的动物。普莱德说:“借助于这个系统,我们永远也找不到一个毫无稀奇之处可言的地方,真的是太有趣了。”

3.深海甲壳类动物

2010年在深度达到4.3英里(约合7000米)的海沟内拍摄,呈现了一只片脚甲壳类动物。在世界各地的海沟,人们曾发现很多片脚类动物和虾类的身影。但对于这些动物所属的深海家族,科学家却知之甚少。普莱德表示,科学家需要解答的一大疑问是,生活在海下大约2.5英里(约合4000米)的深海动物是否会进入超深渊带?这是海洋的最深处,深度在6.8英里(约合1.1万米)左右。

4.造物奇迹

另一只片脚类动物,海洋实验室远征海沟期间在海下4.3英里(约合7000米)的区域发现。普莱德表示,科学家从未对秘鲁-智利海沟的这一深度进行考察。正是在这一深度,远征队队长杰米森及其同伴发现了新种狮子鱼的踪影。普莱德说:“他希望做的是,发现此前曾被记录但从未拍摄过活体照片的物种。但对于另外一种狮子鱼以及其他发现,他还是拿起了照相机。”

5.丰富的深海物种多样性

在海洋实验室最近发起的海沟远征期间,科学家发现了一系列深海物种,其中包括这幅图片中呈现的动物,活动区域在2.8英里(约合4600米)至5英里(约合8000米)之间。英国《每日电讯报》援引杰米森的话报道说:“根据我们的发现,此前认为没有鱼类活动的深海区域也拥有丰富的物种以及生物多样性。这将促使我们重新审视极端深海区域的海洋族群。”

海洋生物普查精彩照片:从雪人蟹到冰海天使(3)

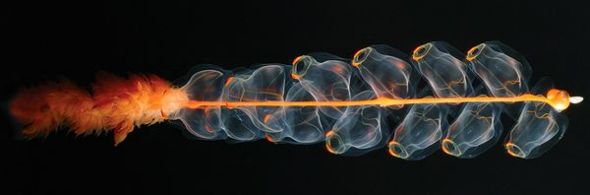

10.火焰色殖民地

这是2005年发现的physonect管水母新物种。它是一种群体动物,由大量同类动物构成,例如位于右上方学名“nectophores”的泳钟,负责为这个“殖民地”提供推动力。在2009年的一次远征中,海洋生物普查项目组在水下980英尺(约合300米)至4900英尺(约合1500米)的区域发现了大量深海管水母。专家们指出,一些管水母的身长可达到10英尺(约合3.1米),是深海地区体型最大的动物之一。

11.婴儿版琵琶虾

婴儿版琵琶虾是在海洋生物普查项目组一次远征期间发现的,它们的身体完全呈透明状,虽然也覆盖着厚厚的壳。根据美国国家地理协会的新书《海洋居民:海洋普查发现的奇特生物》,这种龙虾的眼睛非常奇特,漂浮在浮游生物或者小型动物中间时可能起到迷惑捕食者的作用。

12.毒海蛤蝓

这种毒海蛤蝓学名“Phyllidia ocellata”,栖息在珊瑚礁上,是在海洋生物普查一次远征过程中发现的。根据美国国家地理协会的新书《海洋居民:海洋普查发现的奇特生物》,毒海蛤蝓的颜色鲜艳明快,警告捕食者不要将其列入菜单,否则后果自负。

13.黑色中的观察者

在这幅未标注日期的照片中,昆士兰州热带博物馆的研究员尼尔·布鲁斯正对澳大利亚蜥蜴岛一个被照亮的鱼缸内的海洋生物标本进行研究。海洋普查报告作者马克·柯斯特洛在一份声明中表示,此次大规模海洋生物普查因两个原因而显得极为迫切。他说:“首先,分类学方面专业知识的缺失削弱了生物界发现和描述新物种的能力。其次,海洋物种数量因人类活动大幅减少,某些物种的损失高达90%,正如很多陆地动物的遭遇一样,它们也可能因此走向灭绝。” (孝文)

日本海底火山发现海洋蜗牛外壳覆盖毛发(组图)(2)

5.半透明原足目动物

这个半透明、长着腿的原足目动物是在澳大利亚附近珊瑚礁中发现的,也是海洋生物普查期间发现的潜在新物种之一。除了新发现的物种,海洋生物普查还为研究未来海洋变化树立了一个基准,如气候变化、海洋酸化和过度捕捞等。这项调查还提出了进一步研究海洋的先进工具,包括用以发现那些因体型太小致使肉眼看不到的物种的DNA条码。

6.新种水螅水母

在这张日期不明的照片中,一个橡子大小的水螅水母看上去就像是“黑武士”达斯·维德戴的头盔,在冰冷刺骨的北极深海中慢慢游动。这种水螅水母被称为Bathykorus bouilloni,一台遥控机器人在水下1英里(约合1.6公里)处发现了数百只,这表明,在此之前连成群结队生活的物种也成功逃过了科学家的“法眼”。

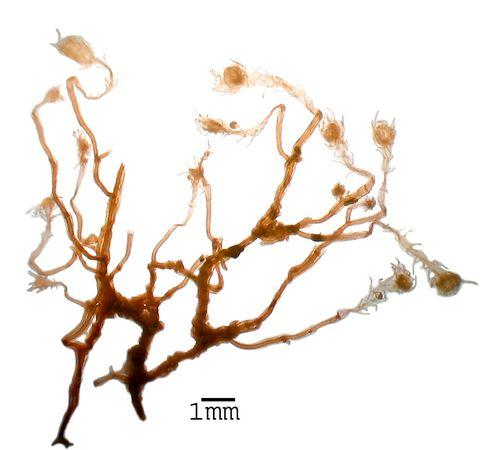

7.深海水螅虫

这个新物种的成员最早发现于西班牙的加的斯湾,它们在那里十分普遍。海洋生物普查项目科学家的进一步研究发现,这个物种还生活在大西洋东北部的深海。这些水螅虫常常吸附于深海碳酸盐烟柱和珊瑚残骸中,在纤细、分叉的群落共同生长。

8.新桡足类动物

虽然这种羽毛状的新桡足类动物种类在10月3日才对外宣布,但科学家早在2006年就在非洲西部的大西洋海面以下3英里(约合5公里)处发现了它们的踪影。当海洋生物普查项目科学家还在大西洋东南部和太平洋中部发现这种学名为Ceratonotus steiningeri的桡足类动物后,他们对分布如此广泛的物种在如此长的时间内未被发现而感到十分惊讶。这种桡足类动物身长只有百分之一英寸(约合0.5毫米),这或许是科学家未能找到它们的原因之一。(孝文)

海洋生物普查发现6千新物种:奇特蜗牛长满毛发

新浪环球地理讯 北京时间10月9日消息,据美国国家地理杂志网站报道,历时10年的全球“海洋生物普查”项目10月4日发布了最终报告,这是科学家首次对海洋生物“查户口”,发现了像有“育儿袋”的原足目动物、深海水螅虫等诸多潜在新物种,这表明海洋生物种类远比想象的丰富。

1.“独一无二”的海洋蜗牛

这种蜗牛发现于日本海岸附近的海底火山,外壳覆盖一排排细细的毛发,是迄今发现的此类蜗牛种类中唯一的一个。这个尚未命名的海洋蜗牛是“海洋生物普查”发现的多个新物种之一。“海洋生物普查”历时10年,对全球海洋生物进行了调查,在发布最终报告以前,这项研究已经发现了大概6000个新物种。新类型的海洋蜗牛属于Alvinoconcha属,发现于深海热泉,即极端压力、高温和永远黑暗之地。通过生活在其腮下的共生细菌,科学家部分了解了这种蜗牛的饮食习惯。

2.六放珊瑚新种类

2009年11月,在海洋生物普查项目科学家对澳大利亚赫伦岛附近珊瑚礁研究期间,他们发现了这种外形像一簇卡通花朵的新种类六放珊瑚——属于珊瑚和水母的近亲。美国国家自然历史博物馆海洋生物学家南希-科诺尔顿(Nancy Knowlton)表示,虽然热带珊瑚礁是被科学家研究最多的海洋栖息地之一,但这种小生境仍然拥有大量未被发现的物种。科诺尔顿还是“海洋生物普查”珊瑚礁普查项目科学家。她指出,这次为期十年的普查表明,珊瑚礁“比我们想象的类型还多样。”

3.蠕虫新物种

当海洋生物普查项目科学家发现它时,这个毛发竖立、身体分节的潜在蠕虫新物种正在日本海湾以下3000英尺(约合925米)处享用一条死鲸。据科学家介绍,当许多鲸鱼死去,沉于海底时,它们会向深海喷射出临时但却重要的营养物,吸引独特的食腐动物前来,其中包括许多科学家不知道的动物。

4.有“育儿袋”的原足目动物

这个像虾一样的微小生物发现于澳大利亚的大堡礁,属于原足目动物,是海洋生物普查发现的诸多栖息于珊瑚礁的新物种之一,也是历时十年的海洋生物普查最后一天即10月4日宣布的极少新物种之一。据海洋生物学家科诺尔顿介绍,这种原足目动物体长不超过0.5英寸(约合1.3厘米),具有像袋鼠一样的“育儿袋”,相比于相对出名的鱼类和珊瑚,它是未被研究过的诸多“奇异小生物”群落之一。她说:“发现新的物种并不意外,据说90%栖息于珊瑚礁的生物都没有名字。”

婆罗洲新发现奇异海蜘蛛:须肢长满刺(图)(2)

4. 多刺的捕食者

这种新发现的海蜘蛛学名为“Sarax cavernicola”,其独特之处在于它的主须肢上的刺大小是均匀的,而其他种类海蜘蛛的主须肢上的刺则是大小不等的。

“Sarax cavernicola”发现于2004年,它们的另一个特别之处在于它们灰色的小眼睛。这种眼睛能够适应黑暗的洞穴生活。此外,“Sarax cavernicola”相对于一般海蜘蛛来说,体形较大,大约12毫米长。拉玛迪介绍说,海蜘蛛主要以捕食穴居蟋蟀、穴居蟑螂以及其他小型无脊椎动物为生。一些加勒比海海蜘蛛物种偶尔还会进入水中捕食虾类。

5. 海蜘蛛特写镜头

本图就是“Sarax cavernicola”海蜘蛛的特写镜头。除了发现四种新的海蜘蛛物种外,拉玛迪的洞穴科考队还发现了新的穴居蟹、穴居蟑螂等物种。

6. 须肢强壮

新发现的“Sarax yayukae”海蜘蛛,雄性拥有更强壮、更细长的须肢,而雌性的下颚骨则更短、更结实。“Sarax yayukae”发现于2004年。据生物学家介绍,它们的栖息地,有的在洞穴中,有的则在洞穴之外。(彬彬)

婆罗洲新发现奇异海蜘蛛:须肢长满刺(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月30日消息,据美国国家地理杂志网站报道,印度尼西亚科学院生物学家近年来对婆罗洲属印尼国土部分的岛屿进行了一系列的科学考察。生物学家们于本月公布了部分科考新发现和相关研究成果,科考发现中包括四种新的奇异无尾海蜘蛛物种。

1. 无尾海蜘蛛

无尾海蜘蛛( 图片提供:Cahyo Rahmadi)

这只海蜘蛛正在印尼的一个洞穴中饱餐一只蟋蟀。这种海蜘蛛是本月公布的新发现的四种海蜘蛛新物种之一,学名为“Sarax yayukae”,长约半英寸(约合13毫米),发现于2004年。

这些节肢动物,也被称为“无尾海蜘蛛”。不过,它们既不是蜘蛛,也不是蝎子,它们长长的腿已经进化成又长又柔软的鞭状触角。生物学家对这种怪异的动物进行研究后发现,它们还拥有扁平的身体以及多刺的附属肢。

印度尼西亚科学院生物学家卡由-拉玛迪介绍说,尽管海蜘蛛早在4.16亿年前泥盆纪时就已经爬行于地球的热带地区,但是现存的海蜘蛛物种并不多。现存的海蜘蛛大多只发现于一些小型的洞穴中,而且正在受到婆罗洲当地煤矿和石灰石开采计划的威胁。拉玛迪也是这项研究的主要负责人。

2. 须肢长满刺

在这个特写镜头中,海蜘蛛的附属须肢上长满了刺,看起来相当可怕。但是,这种海蜘蛛的体形相对较小,只有三分之一英寸(约合8毫米)长。这个新的海蜘蛛物种学名为“Sarax sangkulirangensis”。

为了发现这些新物种,拉玛迪和同事们历经艰险,前往婆罗洲某些偏远的区域考察,其中有些地方只有利用直升机才可到达。拉玛迪表示,能够有机会取得这些重大发现,也非常值得。

3. 长长的须肢

新发现的海蜘蛛物种“Sarax mardua”。这种海蜘蛛,雄性的须肢比雌性要长得多。“Sarax mardua”发现于2004年。据拉玛迪介绍,“Sarax mardua”只生活于印尼桑库利朗的石灰石山洞中。