科学

暗物质帮助早期星系在“大屠杀”中幸存

大爆炸后5亿年出现的第一批恒星的剧烈燃烧导致了一场宇宙“大屠杀”。在这场大屠杀中,只有千分之一的星系得以幸免于难。一个新的超级计算机模型显示,幸运星系应该向大量被称之为“暗物质”的神秘物质说声“谢谢”。

在暗物质云内部,正常物质融入年轻恒星。这些恒星产生具有破坏性的辐射。更大的暗物质云能够吸引更多正常可视物质,这也就意味着,即使在遭受邻居辐射轰击后,体积更大的星系也因为拥有足够物质得以幸存。

相比之下,体积较小的星系则因为内部所有恒星以及恒星形成物质的蒸发,只遗留下贫瘠的暗物质团。英国达勒姆大学天体物理学家、研究小组成员卡洛斯·弗伦克表示:“这是一个强者生存、弱者淘汰的时刻。能够形成‘油炸’早期宇宙的恒星的星系就是那些以最快速度积聚暗物质的星系,”

根据弗伦克与日本筑波大学的冈本隆史进行的此次新模拟研究,在此次星系大屠杀后很长一段时间内,没有任何新星系形成。与此同时,暗物质继续合并而后发展为体积更大的结构。大约100至120亿年前,一些暗物质团已拥有足够的质量,可以抵消幸运星系发出的辐射。在这种情况下,暗物质再次为正常物质撑起一把保护伞,更大的星系最终形成。

这个模型在英国皇家学会于伦敦举行的2009年夏季科技展上展出。加州理工学院天体物理学家安德鲁·本森表示,这个模型能够解释银河系“遗失的卫星星系”问题。迄今为止,天文学家只在银河系发现大约20个卫星星系,但根据一项星系形成理论,真实的数量应该在数千个。

银河系内的大型星系据信是由很多较小星系剧烈合并后形成的。任何被抛弃的并未形成更大结构的残余物最终成为卫星星系。本森并没有参与此项新研究,他表示,如果这个新模型得出的结论是正确的,说明银河系“遗失”的卫星星系从未在第一时间形成。“弗伦克教授的研究显示,如果能够阻止星系在早期宇宙形成,你就可以将预计能够在银河系内发现的星系数量减少至与我们实际观测到的更为接近的水平。”

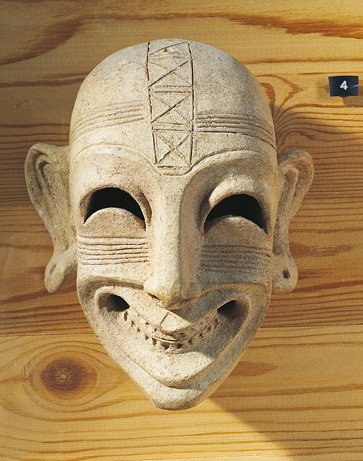

意大利科学家破解腓尼基人“死亡微笑”之谜

大约2800年前,在地中海的撒丁岛上,有些腓尼基人死去时脸上露出神秘而可怕的微笑。研究人员曾怀疑古腓尼基人利用有毒气体让人产生这种奇怪的表情。意大利科学家日前表示,他们终于揭开了腓尼基人“死亡微笑”的谜底——并不是利用有毒气体,而是一种植物成分的药剂。他们还认为,也许有朝一日,这种植物可以具有像肉毒杆菌素一样的美容效用,让人脸上的皱纹减少。

公元前8世纪,古希腊诗人荷马在其著作中创造出“冷笑”(sardonic grin)一词,其中“sardonic”源于“撒丁岛”(Sardinia),指撒丁岛上通过一种药剂让死者脸上产生笑容的杀人仪式。最新研究称,失去自理能力需要人照顾的老年人和犯人被迫喝下这种神秘药物,之后陷入一种幻觉,或从悬崖上跳下摔死,或被活活打死。

数千年来,这种神秘药物究竟为何物一直是个谜,意大利皮埃蒙特东方大学有机化学家吉奥瓦尼·阿彭迪诺(Giovanni Appendino)和同事们日前表示,他们已经揭开了这个谜底——“死亡微笑毒药”的主要成份存在于一种名叫“藏红花色水芹”(hemlock water-dropwort)的植物中。这种开白花的植物长着芹菜一样的根茎,主要分布在撒丁岛的池塘和河流旁。

大约十年前,撒丁岛一位牧羊人自杀身亡,死后脸上留着可怕的微笑。而据调查,他死前吃了藏红花色水芹。这一事件给卡利亚里大学植物学家莫罗·巴莱罗(Mauro Ballero)带来很大启示,于是,他对近几十年来撒丁岛上每一个与水芹类植物有关的死亡事件展开了细致调查。

在最新研究中,巴莱罗和同事详细描述了藏红花色水芹毒素的分子结构,确定它对人体产生何种影响。领导实施这项研究的阿彭迪诺说:“藏红花色水芹中含有较高的毒素,会引起类似于古人描述的死亡微笑的症状,比如面瘫。”

他说:“我们知道,藏红花色水芹含有神经毒素,极有可能是那种令古代腓尼基人‘微笑死亡’的植物。”阿彭迪诺称,撒丁岛毛茛也曾是候选毒物之一,但据史料记载,这种植物并不能生长于潮湿的地方,另外在毒性方面也与史料描述不符,“除此之外,撒丁岛是整个地中海生长藏红花色水芹的唯一地方。”

藏红花色水芹是致命的铁杉家族成员之一,这种植物尤为危险,因为它散发着芳香的气味,根部还有一丝甜味。阿彭迪诺说:“通常情况下,有毒植物略带苦味,或一见到让人避之唯恐不及。藏红花色水芹是我听说的第二种对我们的感官颇具吸引力的有毒植物。人们可能在毫无戒备之下将其吃掉。”他估计,藏红花色水芹或许能证明具有美容功效:“它可以令面部肌肉放松,所以能消除脸上的皱纹。”

英国发现大型史前仪式建筑群似麦田怪圈

考古学家在英国南部发现了一个巨大的史前仪式用建筑群。从空中看,这个建筑群好似一个个怪异的麦田怪圈,令发现它们的考古学家大为吃惊。

达默哈姆考古计划负责人、考古学家海伦·威克斯蒂德表示,这个考古遗址的历史比附近的巨石阵还要早1000年。在这一地区,考古学家发现了木结构寺庙的遗迹以及两座有着6000年历史的巨大坟墓,它们应该是英国历史上年代最为悠久的建筑之一。伦敦金斯顿大学的威克斯蒂德说,这样的地方能够在如此长的时间内不被人发现“真的是太令人意外了”。

对此,并未参加此次发现之旅的考古学家乔舒亚·珀拉德持同样的观点。他表示,鉴于几十年来考古人员一直将目光聚焦一个面积更大的巨石阵所在地,这无疑是一项非常“引人注目”的发现。“我认为每一个人都会得出这样一个结论,即这个历史遗址早已被人所知或者被人发现。”珀拉德是巨石阵河畔计划联合负责人,这一计划部分得到国家地理学学会资助。

史前仪式用建筑群面积达到500英亩(约合200公顷),位于达默哈姆村附近农田。达默哈姆村距离巨石阵大约15英里(约合24公里)。在英国政府历史保护机构“英国遗产”进行的一次例行航空勘测过程中,考古人员发现了这个史前遗址,麦田怪圈的外形是被掩埋的史前建筑结构阻碍植物生长的结果。真正的麦田怪圈面积巨大,由整平的农作物构成。

位于建筑群中部的是两个大型坟墓,也就是所谓的长古墓。坟墓顶部被巨大的土堆覆盖,由于数百年之久的耕作影响,土堆高度不断降低。据悉,其中一座较大的坟墓长度达到70米(约合230英尺)。根据英国类似古墓的年代推测,两座坟墓的历史估计在6000年左右。值得一提的是,长古墓也是这个建筑群中年代最为久远的组成部分。

威克斯蒂德表示,类似这样的长方形墓葬土堆非常罕见,是英国已知历史最为悠久的建筑类型。最后一次挖掘出完整的长古墓是在上世纪50年代。达默哈姆古墓尚未进行挖掘,但专家们表示,两座长古墓内可能建有墓穴,墓穴可能在白垩岩床上雕刻而成并且使用木料加固,里面安放着与祭祖有关的人的遗骨。

据信,在石器时代,生活在这一地区的人会将死者的头留在野外,让鸟类和其它动物吃掉。威克斯蒂德解释说,出于某种特定的原因,头骨和其它骨骼被当地人视为重要之物,而后被埋藏在墓穴中。“我们应该会在墓穴内发现马的遗骨以及当地人祖先的部分遗骨而不是完整骨架。”

其它发现显示,这一地区一直是史前农耕社会的重点耕种区域,它的重要性一直持续到铜器时代(英国的铜器时代从公元前大约2000一直持续到公元前700年)。在古墓附近,考古人员发现了两个大型圆形并且被沟渠环绕的结构或者说围地。最大的圆形围地直径大约在190英尺(约合57米)左右。

非插入式电磁勘测发现了柱坑痕迹,说明笔直木料形成的环曾矗立于圆形围地之内。这一证据进一步证明达默哈姆考古区是举行仪式或者进行宗教活动的重要场所。布里斯托尔大学的珀拉德将这些结构比作一个缩写版的巨木阵。巨木阵是一座被木桩环绕的寺庙,被视为世界遗产巨石阵的重要组成部分。

此项考古计划负责人威克斯蒂德表示,考古人员还在达默哈姆遗址发现一个非常与众不同并且至今让人无法理解的U形围地,围地被柱坑环绕,年代可追溯到铜器时代。此外,考古人员还发现26个铜器时代墓葬土丘环绕这一地区。值得一提的是,这一地区散落着燧石以及英国已知年代最为久远的陶器碎片。

史前农田这一证据显示,在公元一世纪罗马人入侵英国之时,这一地区至少已被部分耕种。人们普遍认为,这一地区的史前时代在公元一世纪走向终结。

珀拉德表示,经过长达几个世纪之久的农业耕种,达默哈姆附近的真正古坟和土堆已经大量消失,但具有讽刺意味的是,这可能带来更有价值的考古发现。对于盗墓者来说,土堆的发现将不可避免地充当一则吸引人的广告的角色。18世纪和19世纪,盗墓者曾将铜器时代的墓穴视为挖掘目标,希望能够在墓穴中发现价值连城的文物。

珀拉德指出:“即使这些土堆消失,最初的墓穴仍可以保留下来。原因在于:墓穴是在白垩岩床上开凿出来的,因此得以幸存下来。”石器时代长古墓内的物品也可能得以幸存。他说:“我认为,我们拥有足够理由进行这样一种推测,我们可以发现主要的木制停尸室以及陪葬品。”

威克斯蒂德表示,管理疏漏可能也是造成这一考古遗址长期以来不被人所知和发现的重要原因之一,并且帮助它保持原始面貌,至少地下区域应当如此。威克斯蒂德说,19世纪90年代,考古人员曾对这一地区的史前遗址进行测绘并记录在案,在此期间进行的一次郡边界变更将达默哈姆归入汉普郡,而不是巨石阵所在的威尔特郡。“汉普郡的人可能认为,这些历史遗址是其他人的问题,与他们无关。”

耕作与政治的此次幸运结合让达默哈姆的史前遗产一直处于不引人注意的状态,直到现在才让考古人员大吃一惊。珀拉德说,这一考古遗址显示,很多仪式没有必要在巨石阵等大集会中心进行。“人们会在其它一些地区聚集并建造仪式用建筑。”

科学家利用古希腊青铜雕像研究生物淤积现象

这个希腊运动员青铜雕像看上去面无血色,但鉴于它在水中泡了2000年,保存情况已相当不错。科学家希望利用这个雕像开发出对“生物淤积”(biofouling)更具抵抗力的金属

上图是一个古希腊雕像在刮掉动物生成的矿物质表层前后的头部状况。这个青铜雕像是1998年在克罗地亚海岸附近发现的,当时头部已同整个雕像分离。专家认为青铜雕像是公元前1世纪在希腊铸造的。

整个雕像高6.2英尺(约合1.9米),是古希腊艺术作品中常见姿势的典型例证:运动员用一个小小的弯曲的工具擦去身上的尘土和汗水。青铜雕像前面有一层厚1.2至1.9英寸(3到5厘米)的硬壳,是在有机物、管虫、蚌、藤壶等生物矿化以后形成的。在这层硬壳下面,遭腐蚀的金属呈现出超凡脱俗的色调。

萨格勒布卢德杰尔·博什科维奇研究所(Rudjer Boskovic Institute)的达沃林·梅达科维奇(Davorin Medakovic)说:“这种色彩同雕像表面形成的绿色氧化铜有关,而嘴唇处的红色则缘于镶嵌在青铜雕像的纯锡金属。”复原这尊雕像的克罗地亚科学家表示,这个有硬壳的希腊运动员铜像可以提供海洋生物如何吸收金属物质以形成贝壳所需矿物质的线索。

梅达科维奇的研究小组指出,即便与青铜雕像表面无任何直接接触的生物,也吸收了部分金属物质。他们的研究成果发表在《晶体生长与设计》(Crystal Growth & Design)杂志上。梅达科维奇说,此外,研究“表明这种金属摄入对海洋有机物的代谢途径产生了很大的冲击和破坏,使得痛苦的有机物在它们的贝壳里生成了非典型矿物质。”

铜像上的生物以铜和锡这两种来源稳定的食物为生,它们将金属物质“消化”以后生成外壳,而外壳中镁方解石和霰石的含量比都不正常,还具有少量的长石和石英。据梅达科维奇介绍,了解哪些金属物质扰乱生物的消化能力,可以帮助研究人员开发出对“生物淤积”(biofouling)更具抵抗力的金属。所谓生物淤积是指藤壶和其他可以不断侵蚀船体的水下生物的聚积。

组图:马尔代夫成群巨型蝠鲼享受饕餮盛宴

导读:美国国家地理网站7月1日公布了一组照片,展示了马尔代夫蝠鲼聚集的摄食区域以及生活在这里的迷人生物。

1.哈尼法鲁岛(Hanifaru)附近水域的蝠鲼

哈尼法鲁岛是形成马尔代夫的无数印度洋岛屿之一。每年的5月到11月,当潮汐和洋流将大量磷虾和浮游生物送到海面,成群的蝠鲼聚集在哈尼法鲁海湾,张开大嘴享受饕餮盛宴。

2009年6月,马尔代夫新建立了三个保护区,其中就包括哈尼法鲁和其他两个蝠鲼和鲸鲨的摄食区域。鲸鲨是世界上体型最大的鱼类。

马尔代夫当局将对捕鱼活动、船速和废物进行管控。专家称,新设立的保护区允许潜水——旅游业的健康发展可能会让当地渔民除了捕鱼以外还有一条生路。马尔代夫环境部长默罕默德·阿斯拉姆(Mohamed Aslam)在一份声明中称:“政府将致力于保护马尔代夫独特的生物多样性。海洋环境是我国经济发展的基石,支撑着我国最大的两个行业——旅游业和渔业。”

2.鲸鲨身边觅食的蝠鲼

每年的5月到11月期间,大量磷虾和浮游生物会困在哈尼法鲁海湾,此时,蝠鲼会展示专家所称的“气旋摄食”:一个紧挨着一个,最终数百只蝠鲼形成一个螺旋形的涡流。“拯救我们的海洋基金会”海洋生物学家盖伊·史蒂文斯在一份声明中称:“哈尼法鲁海湾是地球上仅存的几个有蝠鲼和鲸鲨大群活动、令人无限回忆过去的地方之一。”

3.马尔代夫周围水域的鲸鲨

鲸鲨体长大概40英尺(约合12.2米),对浮游生物是来者不拒,也在哈尼法鲁海湾的饕餮盛宴展示自己独特的摄食能力,马尔代夫2009年6月新设立的三个海洋自然保护区也让这种庞然大物受益匪浅。至少有120只集装箱大小的鲸鲨生活在马尔代夫周围水域。马尔代夫是世界上仅存的几个可以终年看到鲸鲨身影的地方之一。

4.马尔代夫的岛屿

马尔代夫是一个由1192个小岛构成的岛国,比如照片中的这些岛屿。2009年6月,该国又新设立三个海洋生物保护区。在这些地方,只允许当地渔民进行传统的捕鱼活动,帮助保护蝠鲼。环保专家称,马尔代夫是世界上蝠鲼数量最多的地方之一。

5.珊瑚上畅游的鱼群

芭环礁是一个环形珊瑚岛,将一个泻湖整个圈了起来。环礁通常位于广阔的热带海洋的中心,延伸到水面。美宇航局的地球观测站称,过去数千年,像银莲花一样的珊瑚虫造就了许多方圆6英里(10公里)的环礁,其中一些的规模堪比小城市。

6.数百只蝠鲼齐聚

有时,蝠鲼会以螺旋形游动,从事专家所称的“气旋摄食”:除了这些浮游生物丰富的水域,别的地方极少看到这种壮观的摄食现象。(杨孝文)

大白鲨图集:海洋中最大的掠食性鱼类

1.大白鲨最喜欢的美餐

新西兰海豹小心翼翼地在一条大白鲨上方游动。大白鲨是海洋中体型最大的掠食性鱼类。不幸的是,海豹向来是大白鲨最喜欢的美餐之一。

2.参差不齐的牙齿

大白鲨的拉丁文名称是Carcharodon carcharias,字面意思是“参差不齐的牙齿”,看一看这张图片,这一绰号就不难理解了。

3.全身跃出水面进行攻击

大白鲨这样全身跃出水面进行攻击十分罕见,因为会耗费大量能量。但是,在到处都是小海豹的南美洲水域,鲨鱼会以迅雷不及掩耳之势从水下展开攻击,未及猎物反应过来便将它们吞食。

4.超乎寻常的嗅觉

大白鲨利用超乎寻常的嗅觉,再辅以可探测到水中生物电动静的独特感觉系统,可以去寻找尚在数英里以外的猎物。

5.背鳍顶端暴露出水面

这条大白鲨的背鳍顶端暴露在水面,在一群小鱼的上方游来游去。对于这个庞然大物来说,它们根本不值得作为猎捕的对象,因为实在太小了。

6.攻击极少产生致命后果

虽然我们对这种庞大的食肉动物充满了恐惧,但大白鲨的攻击极少产生致命后果。大白鲨的大多数攻击都是试探性撕咬,以确定是否展开全面攻击。幸运的是,大白鲨通常不会将人作为攻击对象。

7.上半身呈灰青色

大白鲨上半身呈灰青色,在海洋环境下,对方根本无法看到它们的踪影。大白鲨的下腹呈白色,从下面也看不到它们。这样一来,大白鲨可以从任何角度对猎物展开突袭。

8.扑向浮出水面猎物

在南非一个海豹栖息地附近,一头大白鲨突然从水下一跃而起,扑向浮出水面的猎物。

史前深海怪物:幻龙牙齿如针般尖利(组图)

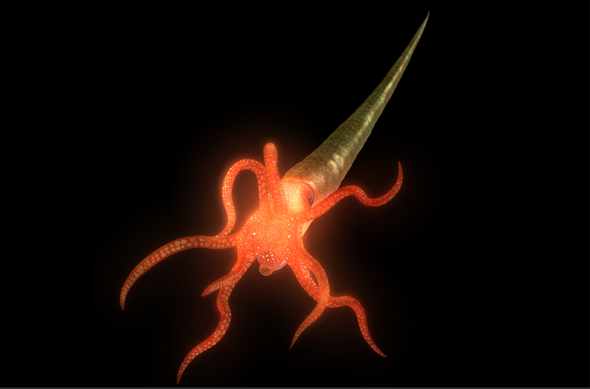

1.Bacculite

亦称杆菊石(straight ammonite),这种菊石类软体动物拥有杆状而非盘状的贝壳。

2.Bananogmius鱼

具有扁平下颚和盘状颚骨,帮助它们咬碎其最喜欢的猎物——蛤和软体动物。

3.Caproberyx鱼

化石表明,它们在白垩纪期间出没于欧洲和非洲海域。

4.矛齿鱼

一排匕首般的尖牙为矛齿鱼(Enchodus)带来了一个形象的绰号:剑齿鲱。

5.Gillicus鱼

Gillicus鱼的小齿表明,它们是吞食浮游生物的滤食动物,就像今天的须鲸。

6.长头龙

四个短桨状鳍肢帮助长头龙(Kronosaurus)能像海龟一样在水下游走。

7.幻龙

幻龙(Nothosaur)皮肤似革,尾长腿短,牙齿如针一般尖利,被认为同史前鳄鱼具有相似之处。

8.原盖龟

原盖龟(Protostega)体长超过10英尺(3米),是有史以来地球上出现的体型最大的龟类之一。尽管身体硕大,但原盖龟个个都是是游泳悍将。

9.角鲨

角鲨(Squalicorax)因其食腐的习惯,故亦称“乌鸦鲨”(crow shark)。角鲨的牙齿同今天虎鲨的一样,表明它们的食性存在类似之处。

10.史前乌贼

科学家曾在澳大利亚附近、德国及西方内陆海道(Western Interior Seaway)发现过史前乌贼的化石。西部内陆海道亦称白垩纪海路,这片广阔的海洋曾把北美洲一分为二。

11.蛇颈龙

蛇颈龙(Styxosaurus)是一种拥有长脖子的海洋爬行动物,体长最多40英尺(12 米),但有一半被它的脖子占去了。

12.泰曼鱼龙

泰曼鱼龙(Temno)拥有直径达10英寸(25.4厘米)的巨眸,可以在近乎黑暗的情况下看清周围环境,成功找到食物。

动物宝宝图集:小鳄鱼破壳而出(组图)

1.海豹幼仔

一只海豹幼仔正在北极的冰面上休息。单是通过气味,小家伙就能从数百只海豹中辨认出自己的妈妈。

2.小象

小象出生时就是一个大块头,直立身高可达到3英尺(约合1米)左右,体重可达到200磅(约合91公斤);它们要与母亲共同生活2到3年。母象需要9年时间完全发育成熟,公象则需要15年。

3.猞猁幼仔

猞猁凭借两大特征著称动物界,一个是耳尖上的黑毛,另一个则是厚厚的毛皮。

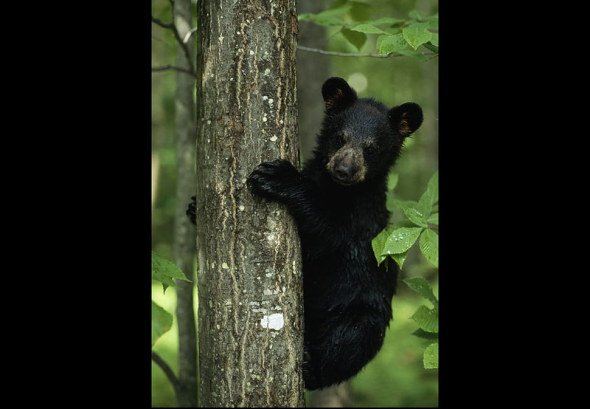

4.黑熊幼仔

在动物世界,黑熊妈妈对幼仔的呵护是出了名的。小家伙会和母亲共同生活大约两年时间。

5.美洲豹幼仔

又名美洲虎,通常保持一种独来独往的生活方式。美洲豹的幼仔会和母亲共同生活两年时间,学习捕猎本领。美洲豹一次生下的幼仔数量通常是成对的,幼仔出生时身上并没有可辨别的斑点。

6.山猫幼仔

山猫一次生产1到6只幼仔。幼仔最长要与母亲共同生活一年时间,而后独立谋生。

7.北极熊幼仔

北极熊妈妈一次通常生下两只幼仔。幼仔会与它们共同生活两年多时间,直至掌握捕猎本领并能够独立生活。

8.猎豹幼仔

通常情况下,母猎豹一胎生3子,所有幼仔均要与它们共同生活一年半到两年时间,而后走上独立谋生之路。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

9.黑熊幼仔

黑熊是动物界的攀爬高手,它们会在树上玩耍、隐藏、进食甚至冬眠。

10.鳄鱼幼仔

雌性鳄鱼一次产下20至60枚卵。经过大约3个月的孵化,鳄鱼妈妈会拨开巢穴,帮助孩子们破壳而出,迎接这个世界。

野外的大猫:从非洲雄狮到猎豹(组图)

1.马赛兰德的狮子

生活在非洲绝大多数地区的狮子均面临生存威胁,其中最威胁程度最大的地区当属肯尼亚的马赛兰德,也就是图片中这头雄狮的栖息地。马赛兰德的狮子数量已不到150头,面临巨大的灭绝威胁。造成这种局面的原因在于:马赛牧民以狮子袭击牲畜为由,大量猎杀狮子并深以为傲。

2. 母狮和幼狮

3头母狮和2头幼狮在博茨瓦纳的奥卡万戈三角洲的草地上休息。母狮仍旧保持着群居的生活方式,为了保护自己的孩子,它们经常要与雄狮爆发战争。在抢占其它雄狮领地之后,胜利者会处死战败者的幼仔。

3.年轻的雄狮

两头年轻的雄狮趴在奥卡万戈三角洲的草地上。狮群可能在一头雄狮的领导下或者以7头雄狮合作的方式捍卫它们的领地。

4.伸懒腰的母狮

奥卡万戈三角洲的一头母狮正在伸懒腰,其它同伴则懒洋洋地趴在附近。狮群通常由2至18头母狮以及一些幼仔组成,彼此之间相互照顾。

5.成年雄狮

一头成年雄狮穿过奥卡万戈三角洲的草地。生物学家认为,雄狮之所以进化出令人印象深刻的鬃毛其中一个原因就在于能够在搏斗中为颈部提供保护。

6.虎猫

虎猫的体型大约是普通家猫的两倍。在南美洲和中美洲的丛林活动时,布满斑纹和斑点的毛皮成为一种极好的伪装。

7.山狮

山狮并不喜欢与其它动物共享它们的领地。对于可能的入侵者,它们一直保持高度警惕。

8.孟加拉母虎与幼虎

一只孟加拉母虎和它的孩子正在高高的草丛中休息。在有能力寻找自己的领地之前,幼虎会和母亲一起生活2到3年时间。

9.猎豹

猎豹拥有敏锐的视觉和惊人的速度,是令其它动物闻风丧胆的猎杀高手。

10.美洲豹

美洲豹也被称之为美洲虎,是南美洲体型最大的大型猫科动物。美洲豹曾广泛分布于美洲地区,但现在只能在一些偏远地区发现它们的踪影。

11.云豹

云豹介乎小型猫科动物(咕噜咕噜叫)和大型猫科动物(吼叫)之间,东南亚的热带森林是它们的家。

12.雄狮领地巡视

雄狮勇猛地保护所在狮群或者它们的家人。它们会在一个广阔的领地巡视,面积通常在100平方英里(约合260平方公里)左右。

13.亚洲狮

全世界的亚洲狮数量当前只有200只左右。印度的基尔森林曾经是皇室财产,现在已成为这种狮子亚种最后的家园。

14.山猫

山猫英文名为“Bobcat”,这个名字源于其极短的尾巴(“Bob”在英文中有剪短的意思)。山猫的耳朵与它们的猫科亲戚猞猁类似。

15.猞猁

猞猁以其耳尖的一簇黑毛及厚厚的毛皮著称动物世界。

16.雪豹

雪豹的故乡位于中亚山脉地区,由于野外数量只有6000只左右,现在已经很难看到。由于美丽而温暖的毛皮以及可以用作中药的器官,雪豹成为非法狩猎者捕杀的对象。

17.母猎豹与幼仔

母猎豹通常会生下3个幼仔,所有幼仔均要与母亲共同生活一年半到两年时间,而后才鼓起勇气独立谋生。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

18.西伯利亚虎

西伯利亚虎在现存的三种老虎中,西伯利亚虎是体型最大的一种。虽然野生西伯利亚虎只有400至500只,但这一种群的数量相对比较稳定。借助于保护计划,一些圈养条件下出生的西伯利亚虎被放归野外。

斑马:动物界毛皮最与众不同的生物(图)

概况

在动物王国,斑马的毛皮应该是最与众不同的,其它任何动物都无法与之相提并论。与指纹一样,每一种斑马身上的斑纹都是独一无二的,任何两种斑纹都不会完全相同。斑马家族成员种类共有3种,每一种都拥有它们独特的斑纹。

对于斑马为什么要长出斑纹这个问题,科学家尚未找到准确答案。很多围绕斑纹功能展开的理论认为,这应该是一种伪装。由于斑纹的存在,捕食者很难在拂晓和黄昏时从一群奔跑的斑马中辨别出个体。对于只能识别大面积单色毛皮的昆虫来说,斑纹可能阻止它们侵扰斑马。此外,斑纹也可以充当一种天然的防晒霜。由于这种独特性,斑纹可能帮助斑马辨认同伴。

斑马是一种群居动物,在群体中度过自己的一生。它们会一起觅食,甚至彼此充当对方的马夫。伯切尔草原斑马是最为常见的一种斑马。草原斑马群成员数量较少,由一匹公马、几匹母马以及它们的幼仔组成。它们可能与其它马群结合在一起,形成令人敬畏的斑马群,成员数量可达到数千匹。虽然数量惊人,但群体成员依旧保持密切联系。斑马必须时刻警惕狮子和土狼的威胁。马群中很多成员负责执行警戒任务。如果一名成员遭到攻击,它的家人将立即进入防御状态,站在受伤的斑马周围同时驱赶捕食者。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食草动物

野外平均寿命:25年

身高:肩高3.5至5英尺(约合1.1至1.5米)

体重:440至990磅(约合200至450公斤)

群名:Herd

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型对比图