科学

科学家发明深海养殖笼能像鱼儿自由游动(图)

科学家日前发明出了一种遥控养殖笼,借助波能等可再生能源驱动,用于进行深海鱼类养殖。也许在不久的将来,巨大的高度自动化渔场会在茫茫大海中发出诱使鱼儿上钩的声音,并能像野生鱼群一样在海中游弋,甚至让它们变成“自由放养”动物,待其成熟后捕捞。

海产品需求增四成

当前,市场对鱼类的需求越来越大,而这种机械化养殖笼或许能帮助培育出更绿色、更健康、更有营养的鱼类。专家警告称,不断增长的世界人口正迅速耗尽海产品,同时令世界野生鱼种资源大大减少。根据联合国粮食和农业组织(FAO)的统计数据,全球70%的鱼种或被充分利用(即按照目前这一速度,我们几乎无法保证鱼群自身数量的恢复),或被过度捕捞或陷入耗竭。

水产业或鱼类养殖目前占到全球鱼类消费的50%,看上去未来还将占有更大比重。联合国粮食和农业组织估计,到2030年,世界对海产品的需求将增加40%。美国国家海洋与大气管理局(NOAA)水产业项目负责人迈克尔·鲁比诺(Michael Rubino)说:“医生和营养学家建议我们要多吃海产品,因为它们具有诸多健康益处。虽然我们在遏制过度捕捞方面做得还算不错,但大多数人认为,纵然我们可以做到这一点,未来海产品消耗仍更多依赖于水产业的鱼类养殖。”

传统养鱼场一般是将笼子放置在海岸附近静静的浅水区,在那里,它们既能够避免恶劣天气的侵袭,也利于鱼类喂养和维护。但是,这种鱼类养殖方式可以导致疾病在动物中间传播,排泄物可能也会对海洋造成污染。所以,未来养殖笼必须远离海岸,以保证海水清洁和鱼类健康。

深海鱼类美味又健康

深海养殖笼可以向鱼类提供更干净、更能自由流动的海水以及天然食物,由此养殖出来的鱼类味道更鲜美。深水海域一般处于人迹罕至的的地方,所以,更“聪明”、更自动化的养殖笼便成为这种鱼类养殖方式的关键。美国麻省理工学院离岸水产业工程研究中心主任克里夫·古蒂(Cliff Goudey)正在建造能够依靠自身能量自动运转的养殖笼。

他采用了总部设在缅因州的海洋农场技术公司制造的Aquapod养殖笼。Aquapod养殖笼有两个直径为2.4米(8英尺)的螺旋桨,操作人员可以在船上对它进行控制。它由三角形面板镶嵌而成,表面涂有一层乙烯基,采用镀锌钢材料拼合成直径从8米至28米大小不等的球体。借助古蒂发明的这项技术,渔民可以轻松定位养殖笼,而不必使用渔船牵引。

这种高度自动化的养殖笼或将迎来一个全新的渔业养殖模式。有一天,它们会模仿自然系统,随着某些指定的海流自由流动。高度机械化的养鱼场将远离嘈杂的海岸地区,更大规模、更健康地进行海产品养殖。在海岸地区,养殖鱼类会遭受水质不佳的侵袭,同时又因排泄物污染海水。而且,养殖笼甚至可以利用太阳能、波浪能等可再生能源为自身供给能量。

古蒂表示,“我们为何不能让养殖笼像一群鱼一样自由游动呢?我想大多数人都会同意,这样的养殖笼会大大减少对环境的不利影响。我认为,移动操作概念会成为未来渔业养殖的自然选择。”古蒂当前通过一艘小船携带发动机,为养殖笼的移动提供能量。这样的能量供应装置可以设计得更小巧,可放置在浮标上以实现高度自动化操作。

利于开拓未被开发的资源

古蒂说:“让养殖笼牵引浮标,并让浮标保持同岸上的无线电通讯,这一创意是可行的。今天听上去这似乎遥不可及,但是,我们可以在养殖笼安装传感器,通过全球定位系统,将运行方位和速度报告给岸上的渔民。综合上述两方面的信息,我们可以不必身在其中对养殖笼进行控制。”

去年,Snapperfarm与开放蓝海渔场(Snapperfarm, Inc., and Open Blue Sea Farms)创始人布莱恩·奥汉伦(Brian O'Hanlon)参观了古蒂在波多黎哥库莱布拉岛离岸水产中心的养殖笼。奥汉伦说:“我的长期目标是在主要市场的岸边实现海产养殖。这样一来,渔场靠市场更近,而具有自动化系统的离岸技术正是我们实现目标的途径之一。”

据奥汉伦介绍,鉴于拥挤的海岸、环境担忧以及高昂的运作成本,在主要市场的岸边建立大规模渔场不太实际——答案取决于一些具有海平线的地方。毋庸置疑,通过这种方式养殖出来的鱼类定会美味可口。他解释说:“随着养殖笼技术的进一步发展,我们也可以朝着离岸越走越深、越走越远,这将有利于开拓未被开发的资源。”

“茫茫大海到处都有其不确定性,而每种鱼类又都有它所适合的生存环境。运用移动养殖笼技术,我们可以保证鱼类在各个生长阶段都获得最理想的生存环境。我不认为移动渔场明天就会出现在我们面前,但我想我们应该一直朝这个方向前进。”

诱使鱼儿“自动上钓”

伍兹霍尔海洋生物学实验室的斯科特·林德尔(Scott Lindell)正在探索一种不同技术,使养殖笼能够诱使鱼儿“自动上钓”。去年夏天,林德尔的研究团队在马萨诸塞州巴泽兹湾海底安装了半个Aquapod(Aquadome)。随后,他们在这个养殖笼内放了大约4200 条一百克重的巨大硬鳞鱼,并用了五周时间去训练它们,令其听到“开饭钟声”后立即游回养殖笼。

研究人员以前在水族馆的实验已经证实,鱼类不仅能够将声音与觅食联系起来,还能在四周内记住这种关联。后来,放在海底的Aquadome一打开,鱼群就成了“自由放养”动物。它们躲藏在附近的地方栖息觅食,但每当听到铃声就会回到养殖笼内。

林德尔解释说:“我们在首周的实验成功地证明鱼类能够自由出入养殖笼,一听到铃声喂食刺激就会有反应。”没料到,不久麻烦来了,一群重达8至10磅(约合3.6至5.4公斤)的竹荚鱼类很快发现了个这圆屋顶,不分白天黑夜在周围游弋,猎食林德尔放养的鱼儿。巨大硬鳞鱼觉察到危险迹象,躲藏起来不再返回到养殖笼。

林德尔说:“于是,我们决定不再通过声音或食物引诱巨大硬鳞鱼冒着生命风险回到养殖笼。这样,它们就远离了伤害。”虽然实验遭遇挫折,但林德尔仍认为这种“开饭钟声”的养殖方法具有广阔的发展前景。他指出,像比目鱼和军曹鱼这类不易受到攻击的鱼类可能更适合这种养殖。如果确如林德尔所言,这种技术或将成为渔民手中的重要工具,以满足全世界对海产品越来越大的需求。(孝文)

西班牙建成世界体积最大望远镜(组图)

不久前,人们纷纷涌到西班牙加那利群岛的拉帕尔马岛,观看西班牙国王胡安·卡洛斯一世为GTC举行的落成典礼。GTC耗资1.8亿美元,由西班牙、墨西哥以及美国佛罗里达州大学共同所有。GTC的一个拼合镜面直径为34英尺(约合10.4米),是迄今为止世界上同类型望远镜中体积最大的一个。

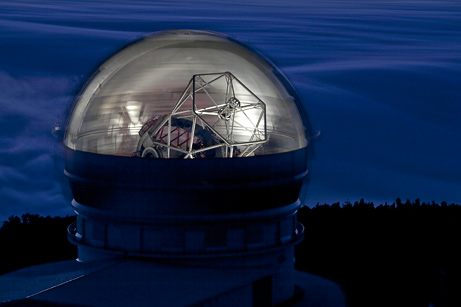

1.加那利大型望远镜外景

2009年8月6日,低悬的太阳照耀着加那利大型望远镜(以下简称GTC)穹顶周围的田野。GTC是用于观测天空的地面光学望远镜家族最新成员。

另有3架体积超过GTC的望远镜将于2018年完成建造,分别是镜面直径90英尺(约合30米),计划建在夏威夷莫纳克亚火山山顶的三十米望远镜;镜面直径80英尺(约合24.5米),将建在智利拉斯?康帕纳斯山的麦哲伦巨型望远镜;主镜直径达成空前的137.7英尺(约合42米),建造地点尚未敲定的欧洲极大望远镜。

2.夜色下的加那利望远镜

这架于2009年7月31日正式落成的新望远镜坐落于拉帕尔马岛最高点——罗奎克·德·罗斯·穆察克斯(Roque de los Muchachos)之上,海拔高度达到7874英尺(约合2400米)。拉帕尔马岛位于加那利群岛最西北角。GTC所在地区几乎没有光污染,天空经常处于无云状态,大气层也较为稀薄,是进行光学和红外线天文学研究的理想之所。

3.望远镜穹顶上的一个开口

除了防止杂质在敏感的反射镜表面堆积外,巨大的穹顶还可以保护望远镜免受风湍流以及其它影响图片质量的振动侵扰。

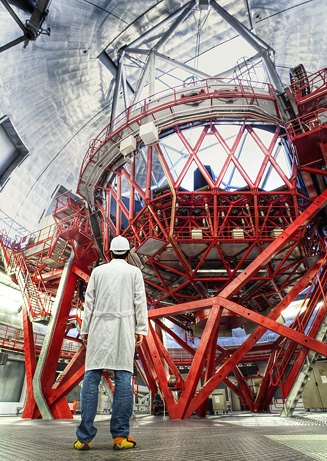

4.主镜内部

主镜由36块更小的六角形镜片构成,拼接在一起好似一个蜂巢。之所以采用这种结构的原因在于:如果只采用一个直径34英尺的反射镜,镜面会因自身重量过高而出现变形。变形导致来自遥远物体的光线发生偏斜,致使最终得出的数据成为“垃圾”。而小镜面则可进行认真校准,能够成为一个无缝光线收集器。

5.望远镜内的电缆特写

除了解决主镜重量这个问题外,多镜片拼接结构也允许GTC采用一项相对较新的观测技术,也就是所说的自适应光学技术。36块小镜片中的每一块都可以移动,能够在一秒钟之内进行上千次非常细微的调整,以校正地球大气层对遥远物体发出光线产生的模糊效应。这项技术以及主镜的巨大尺寸允许GTC发现距地球数百万光年的黑洞和星系,并进行细节达到空前程度的观测。

6.GTC的主镜

GTC主镜于2009年4月完成制造。5月,佛罗里达州大学的一支研究小组首次利用GTC进行一些科学观测。天文学家埃里克·福特及其同事借助GTC研究一颗恒星,一颗体积类似木星的行星绕其轨道运行。这支研究小组希望,通过对观测数据的分析能够帮助科学家了解恒星衰老过程中绕其轨道运行的行星体积如何走向萎缩。

GTC项目负责人希望,这架新望远镜能够用于研究早期宇宙以及星系、恒星和行星的诞生与消亡,同时帮助天文学家发现新的太阳系外行星。(杨孝文)

科学家恢复上世纪60年代月球轨道器所拍图片

1.太空中看到的地出景象

地出图片是1966年8月23日由美国宇航局无人“月球轨道器1”号拍摄的。这张图片是在“阿波罗11”号登月前进行的绘制月球表面地图这项努力的组成部分。1969年7月,“阿波罗11”号顺利完成登月任务。

月球轨道器的照片利用远程遥控进行拍摄,在轨道显影并使用模拟技术进行扫描。扫描后的静态图像用无线电传回地球并在电视上播放,播放过程中,工作人员对着电视屏幕进行拍摄。照片随后被打印成一个个小条,拼接之后再次进行拍摄。

在这一过程中,每一个环节都会导致照片质量下降,整个过程就像是对一个复印件再次进行复印。40年前通过这种方式获得的月球图片相当模糊并且缺少细节。庆幸的是,宇航局的科学家很有远见卓识,中途制作了有关无线电波传播的磁带记录。

在获得已经有着几十年历史的磁带记录并修复老化的磁带机之后,一组志愿者已开始对上世纪60年代月球轨道器任务拍摄的最为著名的图片进行数字化处理,大大提高了图片的清晰度和细节。

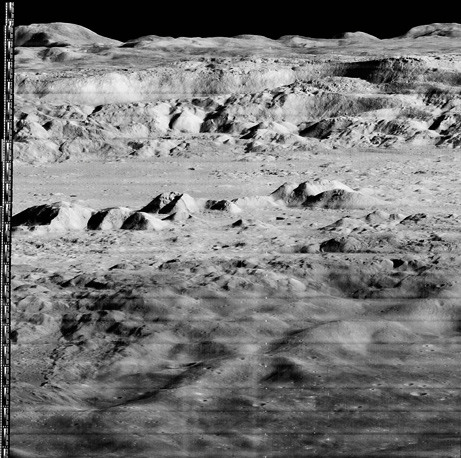

2.月球哥白尼陨坑

1966年公布的月球哥白尼陨坑图片,一经公布就震惊了全世界。

这张快照是由无人“月球轨道器2”号拍摄的,几年后,美国执行了第一次载人登月任务。轨道器拍摄的月球图片帮助宇航局为阿波罗计划选择着陆点。哥白尼陨坑图片采用斜角拍摄,为的是让人们相信这是月球上真实存在的结构。

在1966年12月发表于《时代》杂志的文章中,宇航局科学家马丁·斯韦特尼克将其称之为“世纪照片”。丹尼斯·温格是一项旨在恢复月球轨道器所拍图片计划的领导人,他表示:“看着这张哥白尼陨坑照片,你能感觉到自己似乎正站在一座山上欣赏这令人吃惊的景象。这张照片的视觉冲击力真的是不同凡响。”

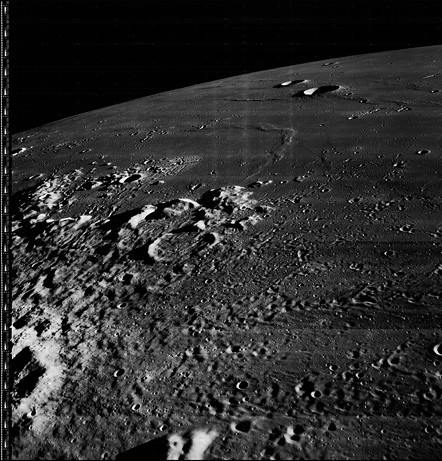

3.月球哥白尼陨坑周围山脉

此前所拍图片的放大版,展现了月球哥白尼陨坑周围的山脉。

拍摄这张图片的轨道器当时大约位于月表上空28英里(约合45公里),距离拍摄对象大约100英里(约合161公里)。恢复计划负责人温格说:“你可以在陨坑另一侧大约50公里(约合31英里)处看到一些山脉。”

根据月球轨道器传回图像制成的录像带包含这张图片以及数千张月球图片。在美国宇航局的档案室,这些录像带几乎遭受损毁命运。温格说:“20年后,这种做法便会让录像带毁于一旦。”幸运的是,宇航局“行星数据系统”联合创始人南希·埃文斯一直确保录像带能够得到安全保存。

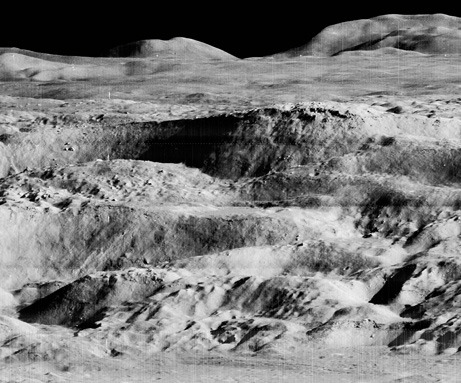

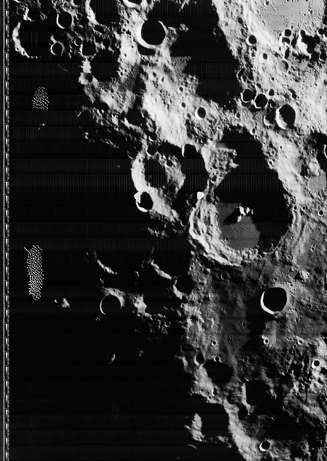

4.风暴洋最东端

“月球轨道器图片恢复计划”负责人温格说:“有时候,我们只挑选一些真正吸引人的图片。”这张新恢复的图片是“月球轨道器3”号于1967年拍摄的,展示了风暴洋(Oceanus Procellarum)最东端的景象。

总体上说,恢复计划的目的并不仅仅是恢复图片那么简单,而是为未来探月任务提供帮助。上世纪60年代5个“月球轨道器”拍摄的月表图片所包含的内容非常广泛。通过将1966至1967年拍摄的图片与当前月球侦察轨道器所拍图片进行比较,科学家能够探测过去40年来形成的每一个撞击陨坑。

温格表示,通过计算发生撞击的平均时间间隔,“你可以确定未来载人月球任务中将在月表工作的宇航员可能遭受陨石撞击的风险”。此外,科学家也能够探测到慢慢改变月球的一些过程,例如除气过程。

5.月球轨道器图片恢复计划

在这张未标注日期的照片中,温格正在月球轨道器图片恢复计划的McMoon实验室埋头工作。

温格说,他们实施恢复计划的地方曾经是一家麦当劳餐馆,之所以选择这里是因为此处有现成的水池、通风装置以及空调。多年来,月球轨道器录像带一直保存在加利福尼亚州喷气推进实验室拥有温湿控制设备的储藏室。

温格等人利用磁带机读取录像带中的图像数据。恢复计划使用的4个磁带机是同类型中最后的机器,它们已在行星数据系统联合创始人埃文斯的仓库内闲置了30多年。为了顺利恢复40年前拍摄的图片,温格等人必须修复这些磁带机,修复机器涉及的工作包括利用液态氮将金属零件分离开来。其它很多类似的磁带机现都在海洋中沉睡,充当了人工珊瑚礁。

6.月球轨道器录像带

图片展现的是大约一半已知的月球轨道器录像带,总重量大约在4.8万磅左右(约合2.2万公斤)。

重新找回上世纪60年代月球轨道器拍摄的一张图片大约需要一天左右时间,其中包括一小时的磁带读取过程。温格的小组希望加快速度,能够在2010年初完成所有1000多张图片恢复工作。

7.月球南极图片

“月球轨道器4”号拍摄的月球南极图片。

美国宇航局的新飞船——月球陨坑观测与传感卫星(以下简称LCROSS)将于2009年秋季撞击月球南极。这张成功恢复的1967年图片可帮助LCROSS项目科学家选择撞击地点。在月球侦察轨道器于6月进入轨道前,1966年至1967年的月球轨道器任务拍摄了迄今为止最为清晰的月球图片。这些图片以磁带的方式保存,经常被用于月球研究以及任务规划。

重新找回的原始录像带中包含月球轨道器拍摄的1000多张图片。在上世纪60年代的磁带机以及现代计算机的帮助下,温格等人已经恢复了5张图片。由于当前面临现状带来的紧迫感,恢复计划必须加快脚步。温格说:“世界上最后一个能够修复这些磁带机的人将于2010年退休。”

彗星撞击或导致冰河时代大灭绝(图)

在美国加利福尼亚州南部附近一座岛屿上发现的罕见钻石巩固了一种富有争议的想法,即大约1.29万前的彗星撞击导致北美洲地区的大型动物灭绝,一个早期人类文明也因此毁于一旦。

在北美沉积物中发现的类似“纳米钻石”于2009年初亮相,它们充当了证明太空岩石撞击地球导致古代大灭绝的证据。根据这一理论,在上一个冰川期,数量惊人的彗星碎片降落在北美地区并引发大量野火。最初的温度和压力在土壤中形成了微型钻石。

但这些热量也同样融化冰原,融化带来的大量淡水“关闭”了一个关键性洋流,让当地本该进入的解冻期化为泡影,气候同时朝反方向发展。突然间的再次降温杀死了剑齿虎、惧狼以及猛犸等哺乳动物,北美地区一些最为早期的人类居民也难逃此劫,克洛维斯文明就此消亡。

反对这一理论的人对钻石证据产生怀疑,他们表示此前发现的微型钻石缺少晶体结构,因此无法与地外物体撞击产生的“震动”联系在一起。研究报告作者表示,新发现的钻石拥有独特的六边形结构,只有在地球上已知曾发生撞击的地区发现的钻石才拥有这种结构。研究报告联合执笔人、加州大学圣芭芭拉分校地质学家詹姆斯·肯奈特说:“钻石的发现对这一假设非常重要,原因就在于:除此之外很难对过去可能发生的事情进行解释。”

大约1.3万年前,加州圣罗莎岛还是一座“超级岛屿”的组成部分,“超级岛屿”现在已经分裂成洛杉矶西部的海峡群岛。“超级岛屿”的气候非常寒冷,远远超过现在,岛上被杜松林覆盖,生活着侏儒猛犸和一些已知最为早期的美洲居民。

在圣罗莎岛古代沉积层中的发现的六边形钻石与其它类型的纳米钻石以及野火产生的大量木炭混杂在一起。肯奈特及其同事的研究报告刊登在《国家科学院院刊》上。肯奈特说:“这座岛屿曾经是一个地狱。”大约在同一时期,大型哺乳动物从北美大陆消失。圣罗莎岛的化石记录显示侏儒猛犸从此消失,原有植被不复存在,草地和橡树林开始出现。肯奈特说,所有这些证据都指向气候突然发生变化,这种突然变化应该是由“某种宇宙撞击”导致的。

西雅图华盛顿大学地球科学家,同样对过去气候变化进行研究的埃里克·施泰格表示,肯奈特的研究小组发现了一个引人注目的彗星撞击案例。对于1.29万年前的降温,科学家已经进行了深入研究,似乎没有什么必要用类似这样的撞击来解释降温。施泰格说:“我们无法证明撞击是降温所必需的,它的出现只是一种巧合。它无法解释过去出现的所有类似气候事件。我们需要更多证据,至少也应该是一些证据,而不是仅仅一个。”

对于降温,一种普遍被人接受的解释是:洋流运送热量方式出现的一系列周期性快速变化。但在肯奈特看来,这种解释无法完全说明他以及同事在能够与冰川期大灭绝联系在一起的考古学与地质学记录中发现的现象。他说:“如果这个假设不成立,1.29万年前并未发生宇宙撞击,我们便要得出这样一种结论,冰川期解冻期不可能出现气候大逆转。”

丹麦研究称地球海洋源于彗星撞击(图)

丹麦科学家日前表示,大约38.5亿年前撞击地球的“肇事者”是冰质彗星而非岩质小行星,这表明地球上的水可能是由彗星带来的。

科学家长期以来便怀疑,在一个名为“后期重轰炸期”(Late Heavy Bombardment)的远古事件中,地球及其周围邻居遭受了数万个天外来物的撞击。比如,一连串的撞击使得月球外形发生了变化,上面布满了至今仍清晰可见的大坑,并在月球无风的环境中保存了无数年。但是,科学家一直不确定撞击物是冰质彗星还是岩质小行星。

如今,依据地球古岩石中某金属的含量,一个由丹麦尼尔斯·玻尔研究中心乌费·约根森(Uffe Jorgensen)领导的研究小组认定,冰质彗星是撞击地球和月球的“罪魁祸首”。约根森指出,科学家在彗星撞击前地球是否有海洋的问题上存在激烈讨论。一些专家称,地球刚一形成时便已存在足够的水,还有一些专家则认为,地球诞生初期温度很高,能蒸发掉任何液体。

约根森说:“这是那种会让科学家之间产生激烈身体接触的话题。”约根森的研究团队认为,地球早期温度过高,无法留住像海洋这样的大片水体。但是,到后期重轰炸期时,地球上的温度开始降下来,使得彗星带来的融冰变成世界上第一批海洋。他们的研究成果刊载于天文学杂志《国际太阳系研究》(Icarus)。

约根森的团队测算了格陵兰岛地表和近地表岩石的铱含量。格陵兰岛的岩石是已知世界上最古老的岩石,年代可追溯至后期重轰炸期。铱是地球上一种稀缺金属,但在彗星和小行星上相对普遍。根据研究小组的评估,小行星撞击产生的岩石铱含量应该在万亿分之18,000左右,而彗星撞击产生的岩石铱含量应该只有万亿分之130左右。这是因为彗星主要由结构松散的水冰和一些岩质残骸构成,携带的金属更少,

另外,由于绕太阳的轨道较长,彗星还会以更快的速度撞击地球。据约根森介绍,结果,“彗星造成的爆炸比小行星造成的爆炸更剧烈,抛回太空的金属数量更大,其中就包括铱。”研究小组发现,格陵兰岛的岩石铱含量在万亿分之150左右,支持了彗星是后期重轰炸期事件主导者的看法。据他们推断,彗星带来的水冰随后融化,形成深约1000米、覆盖全球的海洋。

月球表面之所以没有海洋,是因为其引力比地球的弱,所以,彗星撞击产生的残骸并没有全部抛回到太空。但是,对于撞击地球的“肇事者”是彗星而非小行星的说法,芝加哥大学的地球物理学家尼古拉斯·达普哈斯(Nicolas Dauphas)并不认同。他说,最新研究过多依赖于估算,比如预测撞击以后沉淀的铱量,“我认为他们将结论延伸地太远了。”

英国卡迪夫大学天体生物学家钱德拉·魏克拉马沁格(Chandra Wickramasinghe)没有参与约根森的研究,但他也支持彗星撞击地球的理论。他认为,彗星不仅给地球带来了水,还带来了生命。魏克拉马沁格指出,根据一些颇具争议的研究,地球生命最早的证据可追溯到大约38.5亿年前,即后期重轰炸期。

他说:“这或许是个巧合,但在我看来,这个巧合极不寻常。”约根森同意这种观点:“后期重轰炸期给地球带来了机遇。如果没发生这个事件,地球上可能没有水,也没有生命。”

形形色色的未来农场:在城市种植农作物(图)

当下,全世界的设计团队提出了有关未来派摩天楼的一系列想法,他们设计的建筑有些是农场的所在地,并非单纯地满足居住目的。这些新型农场是利用当地种植的农作物满足城市居民生活所需的一种方式。

1.金字塔农场

这座建筑名为“金字塔农场”,由纽约哥伦比亚大学垂直农业专家迪克森·德波米耶和伊利诺斯州理工大学的埃里克·艾林森设计。在农田资源有限的地球,如何满足日益增长的人口对食物的需求是所有政府必须要面对和解决的问题。金字塔农场正是一个富有创意的解决之道。

根据Inhabitat.com网站报道,除了种植水果和蔬菜外,金字塔农场还装有一个加热和加压系统,能够将污水转换成水和碳,为机器和照明设备提供能量。

2.天空农场

安大略滑铁卢大学的戈登·格拉夫认为,他设计的59层“天空农场”能够打破一些评论人士认定的垂直农场无法逾越的障碍,即在合理成本下产生足够电量取代阳光。根据《多伦多星报》报道,这个采取水栽法的农场每年估计消耗大约8200万度电,其中大约一半所需电量可由农场内一家沼气电厂(利用农场废物分解时产生的甲烷燃烧发电)提供,余下的电量则可利用城市垃圾获取。

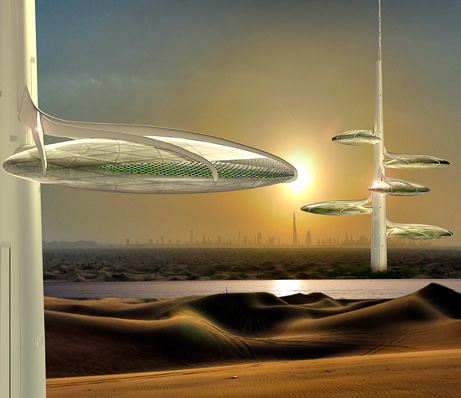

3.海水垂直农场

意大利建筑师克里斯蒂纳·法弗莱托和安东尼奥·基拉迪设计的海水垂直农场,旨在满足人们在一个淡水资源不断萎缩的时代日益增长的灌溉需求。他们的设计理念是利用海水冷却和加湿温室。设计团队在www.studiomobile.com网站上解释说,空气中的一些水蒸汽可以被转换为淡水以灌溉农作物。海水垂直农场将建在迪拜,当地的淡水和蔬菜均较为匮乏。

4.“Type O”垂直农场

澳大利亚昆士兰州理工大学的奥利弗·福斯特很清楚,不同类型的植物需要不同的生长环境,为此,他专门设计了这个名为“Type O”的垂直农场。大型果树可以栽种在停车场(位于前景),停车场通过一座人行天桥与垂直农场主体相连。人行天桥被一个类似骨骼的结构包围,可种植蔓生植物同时架设供电线路。安装在这座12层建筑物内的反射面可以将阳光弹向后面的种植区。

5.生态实验室

这座建筑名为“生态实验室”,出自华盛顿西雅图建筑师事务所Weber Thompson之手。生态实验室是一座12层高层建筑,拥有居住和农业生产双重功能,建在大楼内的花园可为当地社区提供食品。

据Weber Thompson估计,在将基本生产成本从收入中扣除后,采用水栽法栽种在生态实验室菜园内的马铃薯和莴苣每年可带来大约100万美元收入。设计团队指出,生态实验室的经济可行性可在几年内真正变成令人可信的东西,进而提高人们对这种新型农场的兴趣。

6.Living Skyscraper

这座建筑名为“Living Skyscraper”,由纽约建筑师布莱克·库拉塞克设计,设计之时,他还是伊利诺伊州大学香槟分校的一名研究生。库拉塞克的设计理念为,将城市农场建在居住性公寓外部边缘。

Living Skyscraper的一些楼层将种植温室农作物,这样农业生产得以贯穿全年。包括阳台在内的其它一些楼层则种植果树等季节性作物。第一层将建有一个农民市场,建筑物内的居民可以在市场彼此交易或者将收获的粮食卖给普通大众。

7.垂直农场

2008年7月,巴黎建筑师事务所Atelier SOA Architects 的奥古斯丁·罗森斯提赫尔在接受《纽约时报》采访时表示:“垂直农场必须适应一些特殊的区域。”如果在城市建造的垂直农场只能种植小麦,而周围农村地区的小麦长势又非常得好,那这个垂直农场就如同一个废物。对于如何在城市环境下种植不同农作物,罗森斯提赫尔提出了一系列想法,其中包括在屋顶上安装涡轮进行发电。

8.配备太阳能电池的垂直农场

建筑师克里斯·雅各布斯与哥伦比亚大学的德波米耶合作设计了一家垂直农场。这家农场是世界上首批垂直农场之一,将建于洛杉矶,其最大特点当属安装于屋顶的一个巨型太阳能电池板。电池板可随着太阳移动,从而可以最大程度地捕获阳光。

根据《纽约》杂志报道,这座建筑物的窗户采用可阻隔污染物质并且防止水凝结成水珠的化学材料,后者能够让进入窗内的阳光实现最大化,从而帮助作物生长。

世界最大天然洞穴现身越南丛林(图)

一项最新勘探结果显示,最近在越南偏远丛林地区发现的一个大型洞穴是迄今为止发现的世界上最大的单个洞穴通道。

这个洞穴名为“韩松洞”,位于越南风牙者榜国家公园,绝大多数区域横截面积达到262×262英尺(约合80×80米)。因此,韩松洞击败了此前的世界纪录保持者——位于马来西亚婆罗洲的鹿洞。

鹿洞的横截面积不到300×300英尺(约合91×91米),长度只有1英里(约合1.6公里)。相比之下,勘探人员已经深入韩松洞内部2.8英里(约合4.5公里),只是遇到了季节性洪水才停住了脚步。他们认为,这条通道的长度远不止此。

这一次的勘探任务由英国洞穴研究协会的科考队进行。科考队成员亚当·斯皮兰表示,洞里有几英里长的地方,横截面积超过460×460英尺(约合140×140米)。斯皮兰是首批进入韩松洞的两支勘探小组成员。他所在小组探测的通道两侧洞壁高达46英尺(约合14米)。他说:“第二个小组因为遇到水,不得不从洞里撤出。我们将于2010年重返韩松洞,攀爬洞壁以进一步对洞穴进行探测。”

几年前,当地一名农民发现了韩松洞的入口。今年4月,这个农民带领英国-越南考察队进入韩松洞。在这个石灰岩大洞里,考察队发现了一条地下河,长度达到1.6英里(约合2.5公里)。在激光测量仪的帮助下,考察人员对韩松洞的大小进行了勘测。

位于法国的国际洞穴学协会是世界上的洞穴勘探权威,协会主席安迪·伊维斯表示,现代激光测量技术能够将洞穴的测量精度精确到毫米。他说:“借助于这些激光测量设备,对韩松洞测量的精确性能够达到令人吃惊的程度。由于多年来的估计一直过高,这个洞穴的实际大小应该低于我们的估计。”

伊维斯曾发现婆罗洲的鹿洞,他并没有参与此次勘探。他指出,这些新发现将韩松洞推上世界最大洞穴宝座,在它面前,鹿洞只能屈居亚军。伊维斯说:“在越南发现的这个洞穴大小要超过鹿洞。”但这位英国洞穴勘探专家也指出,世界上最大的洞穴室仍旧是婆罗洲的砂拉越室。他说:“这个洞穴室的体积大得惊人,几乎已经立于不败之地。它的体积相当于3个伦敦温布利体育场。”

韩松洞所在地区拥有大量石灰岩洞穴,不知何故,在英国人此前进行的洞穴勘探中,韩松洞却在勘探人员的探测下“逃脱”。斯皮兰在提到免费的3D地球软件“谷歌地球”时表示:“越南这一地区的地形非常复杂,给勘探带来一定难度;发现这个洞穴绝非易事。它完全被丛林覆盖,在‘谷歌地球’上根本看不到任何东西。你必须非常近距离地接近,才能发现它的踪迹。此前的勘探中,勘探人员在距离入口处几百米远的地方与之失之交臂,没有任何发现。”

勘探人员得知,当地人知道韩松洞的存在,但由于恐惧,他们不敢进入洞穴。斯皮兰说:“这个封闭空间内的气流发出巨大声响,你能够在入口处听到河水流动的声音。声音非常大,令人产生一种畏惧感。”

更令勘探人员担忧的是,韩松洞内有毒蜈蚣。据斯皮兰透露,勘探人员发现一些猴子在洞顶穿过,捕食蜗牛。他说:“在上方大约300米(约合985英尺)处,你能够看到一些天窗,猴子显然是利用这些天窗爬进爬出。”

在2010年重返韩松洞时,一名生物学家将随科考队一起进入洞穴,研究生活在地下的野生动物。伊维斯指出,世界上一定还存在更大的洞穴,等待人们去发现。他说:“这是洞穴勘探中最令人痴迷的东西。”卫星图片显示,比韩松洞还要大的洞穴可能就躲藏在亚马逊雨林深处。

俄罗斯堪察加半岛五十年来首现新间歇泉(图)

日前,一个新的间歇泉在俄罗斯突然喷发,由于完全出乎人们的意料,有人在现场不禁发出“普利考尔尼”(Prikolny,即“奇怪的、罕见的”意思)这样的惊叹,谁也没有想到,这竟然成为新间歇泉的官方名称。

这是20世纪60年代以来出现在俄罗斯遥远的堪察加半岛的第一个新间歇泉。间歇泉是天然热喷泉,通常出现在火山地区,间歇性地喷射强有力的水柱或蒸汽柱。但是,“普利考尔尼”间歇泉比其突然现身更奇怪的是,它还对周围环境有益。

间歇泉喷出的高16.4英尺(约合5米)的水柱在落回原地时会得到循环利用——每隔6至20分钟,同样的水柱就会喷出一次。目前,科学家尚不清楚间歇泉形成的原因,但有一些理论认为,某一地区水位升高或温泉有规律的跳动形成了这种断断续续喷发的喷泉。

“普利考尔尼”间歇泉位于克罗诺基自然保护区,距间歇泉峡谷(Valley of Geysers)约8.7英里(14公里)。间歇泉峡谷是欧亚大陆上唯一一处间歇泉地区,曾经有约100个大大小小的间歇泉,2007年6月,间歇泉峡谷遭遇了一场可怕的山崩,峡谷中半数间歇泉泉眼被泥土掩埋,科学家预测这些间歇泉泉眼可能会永久消失。

世界自然基金会(WWF)的工作人员亚历山大·费拉基娜(Alexandra Filatkina)在一份声明中称,在那次破坏性的山崩过后两年,“克罗诺基自然保护区另一处发生了新的奇迹。我们获得了千载难逢的机会,目睹这些自然过程在成为历史时的奇景。”

2009年大西洋飓风季:风暴哪里去了

6月1日,大西洋进入2009年飓风季。天气预报员预报会有12个已被命名的风暴,其中约有一半会升级为飓风。现在,我们进入飓风季已经两个多月了,但并未有一次风暴在大西洋形成。专家们表示,这是因为太平洋上空的厄尔尼诺现象在2009年飓风季一直没有出现。

但气象学家警告说,一场可怕的飓风可能在11月30日飓风季结束前形成。位于墨比尔的南阿拉巴马州大学沿海天气研究中心气象学家基思·布莱克威尔表示:“诸多有利条件可能长期存在于大西洋海盆,足以形成一次强烈风暴。一种极有可能发生的情况是,我们将在这一年迎来一次或两次强飓风,只需形成一次飓风,这个飓风季便会成为一个糟糕的季节。”

厄尔尼诺是一种异乎寻常的温暖水流,有时形成于南美洲西北部沿海。这一现象会导致一系列被称之为“急流”的高空盛行风并向南移动。吹过大西洋海盆(包括加勒比海和墨西哥湾)时,急流会导致风切变出现,这种高空风能够破坏飓风的形成和发展。

专家们表示,厄尔尼诺现象在过去几个月一直处于发展状态,这最有可能是造成2009年飓风季较为平静的原因。布莱克威尔指出,厄尔尼诺现象曾于1992年形成并引发安德鲁飓风,这场飓风是有记录以来美国遭遇的第三大强度的飓风。

安德鲁飓风是1992年大西洋飓风季第一个被命名的热带风暴,当年8月16日以热带低气压的形式出现。8月24日,它以5级风暴形式在佛罗里达州迈阿密南部地区登陆,风速达到每小时165英里(约合每小时265.5公里)左右。

布莱克威尔指出,厄尔尼诺主要在加勒比海和热带大西洋海域等传统“孵化区”抑制飓风形成,但强飓风仍可以在其它地区形成。1983年8月中旬,艾丽西娅飓风在路易斯安那州沿海形成,当时正值厄尔尼诺时期。艾丽西娅飓风随后袭击了德克萨斯州休斯顿,风速达到每小时115英里(约合每小时185公里)。

根据当前的厄尔尼诺现象状况,科罗拉多州大学气象学家威廉·格里和菲尔·科罗巴奇最近发表了一份最新的飓风预测报告。报告称,2009年的飓风季活跃程度将低于平均水平。根据二人的预测,在这个飓风季,大西洋将只会形成10个已被命名的热带风暴。其中有4个风暴将升级为飓风,风速至少在每小时74英里(约合每小时119公里)以上。另有2个风暴将升级为大型飓风,风度可超过每小时110英里(约合每小时177公里)。

印尼现双头海蛇威胁潜在攻击者(图)

在古希腊神话中,九头蛇让战神赫拉克勒斯总有种如鲠在喉的感觉,而在海洋世界里,双头海蛇也让食肉动物有了同样的感觉。

瑞典克里斯蒂安斯塔德大学的生态学家约翰·埃尔姆博格(Johan Elmberg)和丹麦哥本哈根动物保护学院的生物学家阿恩·拉斯穆森(Arne Rasmussen)在刊登于《海洋生态学》(Marine Ecology)的最新研究报告中写道,像厚尾海蛇(Hydrophis pachycercos)这样的海蛇种类不断进化,使得鲨鱼等海洋食肉动物无法分辨这种大蛇是来还是去。

埃尔姆博格说,一次,拉斯穆森去印度尼西亚进行科考研究,“他看到一只分泌毒液的海蛇先是一头钻进狭窄的裂缝,接着,他吃惊地发现,这条海蛇后面竟然还长着个头,看上去它可以在裂缝中非常快速灵活地转身。”过了一会儿,拉斯穆森才意识到,后面的“头”其实是尾巴。

埃尔姆博格介绍说,这是一种黄唇毒蛇,昼伏夜出,在浅水活动,“还在暗礁裂缝中穿梭寻找鱼类”,“尾巴慢慢地来回扭动,而头部也几乎以相同方式移动。”后来,经过对保存在欧洲三个不同博物馆的98个3英尺长(约合1米)热带蛇种标本的细致研究,两位研究人员得出了这样的结论:所有黄唇海蛇都有两个头。

埃尔姆博格说:“我认为这种双头模式和来回摇摆移动可能会吓走潜在的食肉动物,让它们误以为尾巴是有毒的头。”此后,埃尔姆博格和拉斯穆森又在所罗门群岛所在的南太平洋水域和别的地方发现,像厚尾海蛇这样的海蛇种类都具有相似的特征。尽管埃尔姆博格和拉斯穆森并未亲眼见到厚尾海蛇像头一样扭动它们的尾巴,但二人都认为它们肯定会这样做。(杨孝文)