科学

霍金屡发惊人言论可能由于濒死体验:坚信外星人存在

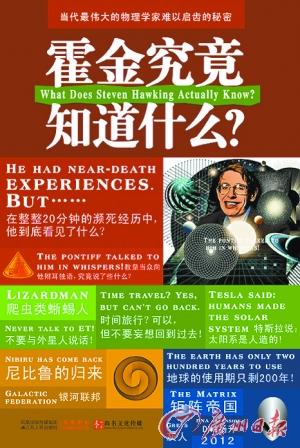

霍金究竟知道什么?李春燕江苏人民出版社2012年1月

《霍金究竟知道什么?》出版,解读当代物理大师惊人之论背后的玄机:

今年是英国著名物理学家霍金70大寿之年,他因屡次发表惊世言论频频成为媒体与大众关注的焦点,他的惊人之论,是肺腑之言,还是哗众取宠?是一直认同还是有感而发?各种猜测纷至沓来,真相却并未大白。日前,一本解读当代物理学大师惊人理论玄机的新书《霍金究竟知道什么?》由江苏人民出版社推出,引起不少读者的关注和热议。

记者吴波

霍金的惊人言论

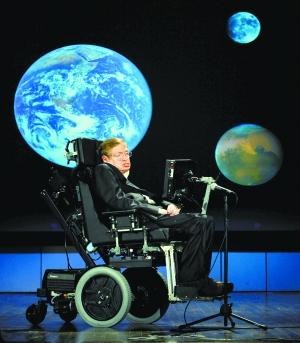

2010年4月25日,在轮椅上坐了40年,被誉为“宇宙之王”的物理学家史蒂芬·霍金突然说出了一句完全颠覆自己过往观念的惊人之语:外星生命几乎可以确定存在,但人类最好不要主动和它们打招呼。

当月月底,霍金又说:人类终可实现时间旅行,但千万不要回到过去,否则会扰乱时间的结构,后果不堪设想。

科学家发现银河系秘密 或存在百亿个"宜居星球"

艺术家绘制的超级地球上的景色

据国外媒体报道,在一项最新的调查研究中,科学家探索了红矮星周围的常见类型的行星,而红矮星被认为是宇宙中大多数恒星的真实面目。根据统计,大约有40%的红矮星周围存在位于可居住带上的行星,这意味着那儿有合适的温度,使得水呈现液态。但是,目前还没有办法了解到这些潜在的水世界中有多少是岩质行星,如果是气态行星就另当别论了,而岩质行星可谓是真正适合居住的世界。

艺术家绘制的超级地球上的景色

在银河系中,最常见的恒星类型便是红矮星,属于M型主序星。它的表面环境与太阳这样的G型主序星不同,温度显得更低,体积也更小一些,由于其内部的氢核聚变不太剧烈,因而其寿命比我们的太阳更长。天文学家通过对红矮星周围行星进行抽样调查后,得出了一个令人惊叹的结论:在银河系中1600亿颗红矮星中,大约有40%的样本周围存在与地球在大小上相近的行星(注:不是类地行星),并且这些行星处于与红矮星距离合适的轨道上。这项调查发现认为这些数量庞大的行星上已经具备了液态水存在的温度环境,这一条件是生命出现所必备的。

科学家小组通过陆基天文台对太阳系之外的行星世界进行探索时提到,如果这像发现被进一步证明是正确的,这就意味着银河系中大约有数百亿颗行星处于可居住带上,是个名副其实的“宜居星系”。这项研究同时也是对隶属于美国国家航空航天局的开普勒系外行星空间望远镜任务的有力补充,该望远镜主要任务就是发现类太阳恒星周围的行星世界。银河系中大约有80%的恒星属于红矮星,平均而言,这些红矮星比我们的太阳小三分之一、表面温度只有4000华氏度,显得更“冷”一些。

据位于加州山景城(Mountain View)的美国国家航空航天局埃姆斯研究中心科学家威廉博鲁茨基(William Borucki)介绍:“我对欧洲科学家小组的发现并不感到吃惊,他们使用了位于智利的La Silla天文台高精度视向速度行星搜索仪(HARPS)分光摄谱仪以寻找太阳系之外的行星,不过要想在红矮星周围进一步确认岩质世界的存在还需要一些技术整合。威廉博鲁茨基同时也是开普勒空间望远镜研究小组的首席科学家。

高精度视向速度行星搜索仪的研究团队通过测量遥远恒星光线中轻微的变化来发现系外行星的存在,由于行星对恒星产生的反作用,使得恒星会出现相对移动,在地球上就可以观测到在视向速度上的变化,并通过多普勒效应和恒星光谱来计算,但对系外行星的密度测量还显得较为困难。对于开普勒空间望远镜研究团队而言,该望远镜则是探测系外行星凌日现象还发现它的存在,并测量该行星的大气成分。

但是,如果我们把这两个系外行星发现法整合起来,就可以得知其大小和体积,这样就能算出密度了,进而就能得知它们是否是岩质行星。博鲁茨基认为这个想法仅仅是理论上而言,实际观测中甚至察觉不到那些岩质行星的质量,更不用说体积了,因此这个想法有些夸大。欧洲的科学家小组在过去所发现的系外行星中也包含了巨型气态行星,比如像土星、木星等,但该类型的行星在红矮星周围存在还是比较罕见的,而更常见的是“超级地球”,一种直径是地球数倍的行星。

高精度视向速度行星搜索仪的研究人员、法国格勒诺布尔(Grenoble)宇宙科学天文台天文学家泽维尔·邦菲斯(Xavier Bonfils)介绍:由于银河系中相当数量的恒星为红矮星,因此也不可避免地研究这些恒星周围行星形成的机制,或者评估我们银河系“可居住”的潜力。邦菲斯和他的同事希望可以通过一个新的摄谱仪来完善观测技术,旨在针对红矮星在红外波段上谱线进行研究。

当一颗潜在“可居住”行星通过其公转恒星表面时,科学家可以探测穿过行星大气的光来分析大气成分。并使用了新一代的空间望远镜,其中包括隶属于美国国家航空航天局的詹姆斯韦伯太空望远镜,它主要被用于探索系外行星大气中是否存在氧气、二氧化碳、水分和其他分子,这些探测对寻找地球以外的生命而言是至关重要的。(Everett/编译)

相关阅读

已灭绝"长指"青蛙重现非洲 神秘身世之谜仍未解

据国外媒体报道,位于埃尔帕索城的加州科学院和得克萨斯大学的昆虫学家发现了一种长指青蛙(Cardioglossa cyaneospila),属于新蛙亚目(Neobatrachia),节蛙科(Arthroleptidae),发现时间为2011年12月于非洲中东部国家布隆迪的一次探险过程中。然而,此种蛙上次被发现的时间为1949年,科学家当时担心它们在中非国家的数十年动乱中灭绝了。

生物学家们目前正在研究物种在非洲的演化和分布,而布隆迪(Burundi)的地理位置十分地耐人寻味,坐落在一个巨大的“十字路口”上,毗邻广阔的刚果河流域、东非大裂谷以及世界上第二大的淡水湖泊坦噶尼喀湖(Tanganyika)。科学家发现此处高海拔地区的大多数物种与喀麦隆山脉所发现的物种存在关联性,这表明了在过去某个时期,存在较为凉爽的气候使得这里的森林成片分布,因此物种分布上也会出现连续性的特征。

此前对布隆迪国家内的野生动物情况的了解程度全都来自二十世纪中叶的科学调查研究,当时布隆迪处于比利时人的统治之下。但该国的那段历史时期一直以来都是处于政治动荡、人口增长,特别是生物栖息地丧失的环境中。而今天,布隆迪国家有着将近1000万的人口却只有马萨诸塞州大小的土地,它是非洲人口密度最高的一个国家。

德克萨斯大学科学院的负责人大卫·布莱克本(David Blackburn)也加入到他的同事伊莱·格林鲍姆(Eli Greenbaum)的探险团队中,在2011年他们组建的探险小组对布隆迪国家进行生态考察,目标就是找到属于节蛙科的长指青蛙,这种罕见的青蛙已经半个多世纪未曾被发现过,而此行的另一目的是研究其他的两栖类和爬行类动物,它们也是在六十多年前才在布隆迪地区及其周边区域被发现。令科学家小组感到惊喜的是,位于该国西南部的布隆迪森林保护区仍然保持着相对完好的环境,还发现了一些罕见的森林鸟类和黑猩猩。

当时昆虫学家们对这种长指青蛙了解的并不多,但是有一种预感它们会在毗邻喀麦隆这一带地区出现。果然大卫·布莱克在第五个夜晚森林探险过程中发现了一个单一的个体。据他回忆:“我认为我听到了长指蛙的叫声,然后向那个方向走去并停顿了一会儿,也许当时我却是运气较好,我随手拨开一些杂草,发现长指蛙就坐在一块圆木上。在接下来的几个晚上,我又陆续听到多种蛙的叫声,发现其中有些个体较为健壮,但最后我们只发现了这个样本。

布隆迪地区的长指青蛙大约有1.5英寸长,通体由黑色和蓝灰色镶嵌。雄性长指青蛙在每只前肢上都有一根特别长的指头,类似于人类的“环指”,其目的仍然是未知的。长指蛙最亲的种类就生存在喀麦隆的山脉上,距离这里大约1400英里远。目前收集到的长指蛙个体样本仅此一只,被加州科学院的科学家带回放置于学院的爬行学部。昆虫学家下一步打算对其进行DNA测定,以研究它与布隆迪以及喀麦隆地区发现的蛙种存在多大的亲缘联系。

这项研究的结果将揭示在非洲历史上特定气候条件下,这片大陆上的生命是如何进行演化的,这使我们对物种进化的了解有着深远的影响,同时也包括我们人类自己。除了要对布隆迪地区长指蛙进行确定外,大卫·布莱克本和伊莱·格林鲍姆还将记录其他几十种两栖生物,其中有很多物种并没有在该国被发现过。另外,探险小组还发现了一些可能是未曾发现的新物种,伊莱·格林鲍姆认为:最终我们将对布隆迪地区的两栖生物统计数据进行更新。

之所以昆虫学家们耗费大力对布隆迪进行探险考察,其中一个原因是该地区缺乏深入探索,而布隆迪蕴藏的两栖类物种可能是原先认为的两倍,一旦科学家们通过实地考察证明了该地区包含珍惜、特有的野生两栖物种,就可以为建立起自然栖息地提供强大的事实依据。(Everett/编译)

相关阅读

科学家发现火星液态水新证据 探测器支架现水滴

火星存在液态水

科学网(kexue.com)讯 火星一直是人类探索宇宙中的一个重要环节,而这个与地球结构最为类似的星球是否存在液态水一直是人们关注的焦点。天文学家经常表示,火星肯定含有液态水,不过可能被冰冻或者隐藏在地下。

日前美天文学家表示他们已经确定火星含有水,并找到了直接证据,美国火星探测器凤凰号已经观测到火星表面存在液态盐水。根据介绍,凤凰号登陆器在火星北极点登录时,登陆器的支架上曾出现微小的液滴,而这也被证实为液体。

不过虽然有水滴被发现,但相关科学家表示目前凤凰号不能分析这些水滴,从外形来看它们很想盐水的水滴,这里的土壤成分也同火星其它地方相同,这就证明火星表面存在盐水。不过也有科学家认为,这可能是因为凤凰号在下落过程中产生热量,自身形成的液体。

早在去年,科学家就曾发现火星存水的证据,并在山脉中发现被水冲刷的痕迹。于此同时也发现了干冰,这次发现进一步证实了火星含水的证据。

科学家们同时也指出,这样的暗色条纹也并不一定意味着水流已经暴露出地面,也有可能水流仍然埋在地表之下,但是它们影响了地表,使之看起来呈现暗色。水中的盐分降低了水的凝结温度。这就意味着在火星中纬度地区。尽管火星温度很低,但是季节性的咸水是可以以液态形式存在的。火星上的小洼地发现含有丰富的矿物质,相比于火星上那些古老的岩石,这些矿物质显得更年轻。这表明在火星相对较近的历史时期曾经有水,有生命存在。

美国行星科学研究所的资深科学家、该研究报告的主要作者凯瑟琳说:“我们在火星夜迷宫区域发现了多种矿物质,它们好像由水冲刷形成。我们发现了一种被称为铁镁蒙脱石的粘土,它们比夜迷宫上那些古老的岩石年轻得多,这表明相对火星其它地方,这些洼地曾经存在不同的水环境。” 据说,像迷宫一样的夜迷宫地形是由火星外壳拉伸和碎裂形成的。

(科学网kexue.com 卡鲁)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

化石重塑史前巨蟒 长14米体重相当于小轿车(图)

史密森学会的科学家在一段录像中再现了泰坦巨蟒的样子,该节目的目的是探索这种蛇为什么会长到48英尺(14.63米)长,重达2500磅(1133.98公斤)

史密森学会的科学家在一段录像中再现了泰坦巨蟒的样子,该节目的目的是探索这种蛇为什么会长到48英尺(14.63米)长,重达2500磅(1133.98公斤) 用来重塑这种可怕的食肉动物的泰坦巨蟒的颅骨

用来重塑这种可怕的食肉动物的泰坦巨蟒的颅骨 泰坦巨蟒可能比曾出现过的任何大蟒都大

泰坦巨蟒可能比曾出现过的任何大蟒都大 泰坦巨蟒长达48英尺(14.63米),体重与一辆小轿车相同,身体厚度超过1码(0.91米)。这种大蟒蛇的近亲生活在6000万年前的哥伦比亚北部地区

泰坦巨蟒长达48英尺(14.63米),体重与一辆小轿车相同,身体厚度超过1码(0.91米)。这种大蟒蛇的近亲生活在6000万年前的哥伦比亚北部地区北京时间3月27日消息,美国史密森学会已经令一种6000万年前在雨林里蜿蜒穿梭的长达48英尺(14.63米),重达2500磅(1133.98公斤)的泰坦巨蟒(Titanoboa)重新回到人们的视线中。继恐龙灭绝之后,其他食肉动物开始争夺统治地位。泰坦巨蟒是其中最大的一个,这种比任何蟒蛇都大的史前巨蟒显然也是历史上最大的蟒。

史密森学会在一个新电视节目中再现了这种可怕的史前巨兽,该节目的主要目的是探索困扰科学家的一个问题——为什么这种蟒会长那么大。史密森频道的节目设计负责人大卫-罗亚勒说:“这是一个似乎非常奇幻的发现,它看起来可能像是一个幻想的主题。它是一种出现在斯皮尔伯格设想的过去的动物,它的名字会令人想起一种虚构的庞大怪兽。”史密森频道创作了一部有关发现这种生活在6000万年前,长达48英尺(14.63米),重2500磅(1133.98公斤)的史前巨蟒的影片,并塑造了该食肉动物可能的样子。

该影片利用一个实物大小的巨蟒雕像进行宣传,并在纽约中央车站展出。美国佛罗里达自然历史博物馆馆长和古生物学家乔纳森-布洛赫博士是负责发掘泰坦巨蟒化石的科研组成员之一。发现这种巨蟒化石的地方,曾被认为古新世是一片原始雨林。蛇的颅骨几乎从未发现过,因为它们极其易碎,通常早已分解掉了。“困扰我们的一个问题是这种蟒为什么会长那么大,我们认为这是因为当时热带地区的温度更高。泰坦巨蟒是恐龙灭绝后的至少1000万年间最大的陆地食肉动物,因此它是恐龙消失以后地球上新的统治者。”

泰坦巨蟒的化石是在哥伦比亚瑟尔琼(Cerrejon)的一个露天煤矿发现的,与它一同发现的还有海龟和鳄鱼化石。这种庞然大物生活在古新世,即恐龙因一颗巨大的小行星或者彗星撞地球走向灭亡后的1000万年间,它帮助填补了进化史上缺失的一环。在获得这一发现以前,科学家手里没有6500万和55万万年前生活在热带南美洲的脊椎动物的化石。美国华盛顿史密森国家自然历史博物馆的詹森-海德博士说:“现在我们拥有一扇窗,通过它我们可以回溯到恐龙灭绝后的时代,看一看是怎样的动物取代了恐龙的统治地位。这种像大蟒蛇的庞然大物比一辆城市公交车更长,体重超过一辆小轿车的重量。它是有史以来已知的最大蛇类。”(孝文)

翼龙堪称侏罗纪清道夫 强大颧骨助其拥锋利剃刀

翼龙如同当今的秃鹰均是食腐主义者

科学网(kexue.com)讯 翼龙一直是当今最为神秘的一种恐龙,这样飞行的动物令科学家争论不休,近日考古学家根据翼龙的头骨,找到了它进食的秘密。

来自英国朴茨茅斯大学的马克威顿博士近日分析了翼龙的头骨认为,与其它爬行恐怖不同,翼龙依靠飞行在空中翱翔,而在千万年前,翼龙就像当今的秃鹰一样,是臭名昭著的拾荒者,从翼龙的头骨化石可以看出,它有强大的颈部,巨大的力量可以帮它们轻易的撕下腐肉。

翼龙头骨化石

他补充说:“这个动物有细长的颧骨,这样可以是翼龙进食的时候会沿着下颚较弱的地区进食,这样将不会有被尸体弄断骨头的危险。”

威顿博士研究了翼龙头骨化石他说:“翼龙是一个特殊的生物,拥有不同寻常的结构,牙齿与如同剃刀的嘴完美结合,这样的因素证明翼龙如同秃鹰一样都是清道夫。不过我们现在的研究还不严谨,由于头骨并不完整,我们只能做出一些模拟,不过现在我们至少可以发现我们之前得错误,它们的嘴远比我们认识的要长很多。身体比例对它们很重要,这关系到它们的”

科学家认为翼龙同现在的鸟类骨骼十分相似,有科学家表示:“现在的鸟类骨骼与翼龙十分近似,头骨结构也很合理,秃鹰就是完美的解释,它们这样的食腐动物需要强力的骨头咬合食物,有需要较软的位置对腐肉进行切割,以便于将动物尸体清扫干净。”

用于研究的翼龙头骨被发现在怀特岛,而时间距今已超过百年,1904年被发现后,它一直被保存在当地的自然博物馆内。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

泰坦尼克沉没或因罕见天气 光线折射致冰山隐身

泰坦尼克号已经沉没百年

科学网(kexue.com)讯 泰坦尼克沉默已经过去了100年,但至今我们还在研究它的沉默原因。一艘巨轮为什么会撞上冰山,在看到冰山前竟然没有任何反映,这至今还是个迷。

冰山或因特殊气候而被折射

沉没画面

近日有科学家分析了当时的气候,认为泰坦尼克撞到冰山很有可能因为当时出现了极为罕见而又致命的天气情况,它创造了一个假的视野,在船员发现冰川是已经为时已晚。

历史学家们认为,在当时有可能发生了海市蜃楼,由于视觉上的原因没有人能发现前面的灾难。当时靠近加利福尼亚的海域或许遭到了冷暖空气的夹击,科学家认为两种空气造成了光线的折射现象。

电视剧泰坦尼克画面

英国历史学家提姆表示:“当时海面出现了光线折射现象,是船员们看到了一个假的海平面,这就是海市蜃楼,它隐藏了真实而又恐怖的冰川,正常情况下,不会有人能错过一座巨大的冰川。”

而提姆也表示当时的天气有些问题:“我们查看了当时大西洋上空的天气情况,发现当时北半球气压有些偏高,气流可能出现了问题。而当时北半球天气比较寒冷,而大西洋海域寒冷的洋流遇到的热空气时候,光线被弯曲。在清晰的情况下,一座冰山很容易被发现,至于此前认为船员玩忽职守,这样的说话不太准确,轮流换岗的船员不应该一起犯相同的错误。”

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

科学家模拟发现 太空岩石不可能向地球传播生命

科学家已经研究了Gliese 581星系,看一看生命是否可以通过太空岩石在不同世界间传播

欧洲南方天文台获得的这张图片显示的是恒星Gliese 581。科学家模拟了岩石在这颗恒星周围的行星间穿行的画面

据国外媒体报道,生命能否以活微生物的形式,通过太空岩石在宇宙里穿行,从一个世界传播到另一个世界?科学家已经模拟了岩石疾驶穿过Gliese 581系的情景,并发现这种情况可能不存在。Gliese 581系被认为最有可能孕育着生命,因为它的“超级地球”——行星D位于可供液态水存在的可居带里。

杰伊·迈罗氏教授说:“最大的一个科学谜题是生命如何传播开来的。在我们的太阳系有很多物质交换发生,很可能生命开始于火星,后来被带到了地球上。”生命从宇宙里的一颗恒星传播到另一颗恒星的可能性也是人们争议最多的话题。科学家已经在地球上发现月球岩石和火星陨石,迈罗氏以前曾因此指出,活微生物可能正是通过类似方式在行星之间不断传播。布罗克(Brock)之所以会研究Gliese 581行星系,是因为行星D,即已知的超级地球位于可居带里,这里可能存在液态水。

迈罗氏说:“我们已经发现一些令人吃惊的结果,物质通过与我们的太阳系相同的方式在这个星系间传播开来会很困难。”布罗克表示,在Gliese 581里发现的所有4颗星系都与主星的距离相对较近,因此它们的轨道速度很大。然而物质离开行星D的最初速度并不足以让物质在行星间传播开来。布罗克说:“行星D把物质传播到Gliese星系里的其他行星上的机会很小。这充分说明了我们的太阳系是多么与众不同。”迈罗氏表示,一个更广大的太阳系可能需要物质在行星间交换。他说:“迄今还未发现哪个太阳系像我们的太阳系一样有机会在不同行星间传递生命。”

科学家用一种被称作“Gliese 581系”的方法模拟1万个粒子从行星e和超级地球——行星D喷射出来。这些粒子束的运行速度与每颗行星的轨道速度成正比,由于这些行星距离主星相对较近,因此从太阳系的标准来说它们的轨道速度很大。布罗克说:“行星D的喷射物撞上其他行星的可能性非常小,大部分粒子都会进入一个初始双曲线轨道,最后被该星系系弹出。”美国普渡大学行星科学系的几名成员正在参加第43届月球与行星科学会议,并提交了有关火星的卫星火卫一可能被来自火星表面的微生物污染;彗星喷射物的构成和大月球环形山周围的重力异常的研究。迈罗氏说:“普渡大学的很多人参加这个会议,向公众展示他们的研究成果。”(孝文)

相关阅读

人类祖先生存环境恶劣 探索求生技巧助日后进化

猩猩与类人猿不同,很少采用双脚行走的方式

科学网(kexue.com)讯 近日考古学家有了新的发现,他们认为人类的祖先很早就已经学会了两只脚走路,而不是四只,这两脚走路的原因也很简单,就是可以拿更多的食物。

科学家认为,它们两脚走路有助于确保它们的生存,在资源稀缺的时候可能获取更多的食物。而当时的黑猩猩与类人猿区别很大,犹如不能直立行走,食物几乎被类人猿所垄断,使得它们无法获取大量的食物。

来自剑桥大学与京都大学的科学家共同研究了这项内容,他们认为先到先得是当时动物社会的概念,在食物稀少的年代,很长时间人类的祖先利用双手获取更多的食物,随着时间的推移,两条腿彻底代替了四条腿走路,最终我们的祖先成功的进化。

目前这项研究被发表在《当代生物学杂志》上,科学家认为这足够表明人类祖先最早可能生活在环境恶劣的地区,某些资源难以找到。而在研究几内亚森林中的黑猩猩时候研究人员认为,它们双脚活动的时间不多,大概只占了35%,这也是导致在当时进化过程中它们不敌类人猿的根本原因。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

咸水鳄咀嚼力媲美暴龙 颌骨撞击力达16460牛顿

美国佛罗里达州立大学古生物学家格雷高里-埃里克松正在测量一条美洲鳄的咀嚼力。

据美国国家地理报道,美国佛罗里达州立大学古生物学家最新研究发现,鳄鱼可能是当今世界咀嚼力最强大的动物,其咀嚼力甚至可以与恐怖的暴龙相媲美。在古生物学家直接测量的所有动物中,至少目前为止鳄鱼的咀嚼力是最大的。

美国佛罗里达州立大学古生物学家格雷高里-埃里克松对所有23种现存的鳄鱼物种实施了一次前所未有的咀嚼力测试。测试结果显示,在鳄鱼物种中咸水鳄的咀嚼力是最强大的,它们的颌骨闭合时撞击力可达16460牛顿。形成鲜明对比的是,我们撕咬牛排的力量大约只有890牛顿。鬣狗、狮子和老虎的咀嚼力大约是4450牛顿。2008年,一个计算机模型估算,一条6.5米长的大白鲨可以产生17790牛顿的咀嚼力,不过这一数据并不是直接测量得到的。

埃里克松与研究团队实地直接测量了许多种咸水鳄的咀嚼力,这些咸水鳄包括尼罗鳄、美洲鳄、凯门鳄、马来鳄等,它们的身长都在5.2米左右,有些种类的鳄鱼是首次接受直接测量。在美国佛罗里达州圣奥古斯丁美洲鳄农场动物公园,埃里克松研究团队花费大量精力与这些爬行动物周旋。他们引诱鳄鱼们咬住咀嚼力传感器,这种传感器防水耐用,但制作成本非常高。

对于每一种接受测量的鳄鱼,传感器都会记录下它们强大的咀嚼力。研究人员介绍说,“仅仅为了测量某一条鳄鱼,往往需要十个或更多的人参与。我们认为它们的进化是非常成功的,它们那非凡的身体结构设计,可以保证产生强大的咀嚼力,并在当时水边的小生境中占据支配地位长达8500万年。”

天生咀嚼力

令研究人员惊讶的是,不同种类鳄鱼产生的咀嚼力也是不同的。研究结果显示,鳄鱼的咀嚼力主要取决于该种类的体形大小。在许多动物身上,这种差异一般与颌骨形状和齿形有关,然而这些特征在此次鳄鱼测量过程中并没有产生较大的影响。这表明,鳄鱼的这种特殊能力从其进化一开始就拥有了。

埃里克松等人的研究成果发表于《公共科学图书馆—综合》之上。埃里克松表示,“我认为,鳄鱼最原始的进化基本上与力量产生机制有关。嘴和牙齿是后来才产生变化的,强大的撕咬能力有助于捕食猎物,如鱼类、蛇、鸟类、哺乳动物,甚至还包括昆虫。”在典型的鳄鱼环境中,“大猎物都在水边。鳄鱼可以在那里寻找猎物。”

美国芝加哥大学古生物学家劳拉-伯劳并没有参与到这项研究中,但伯劳是鳄鱼研究专家,她曾利用模型模拟灭绝爬行动物的生物力学。伯劳表示,“人们经常地讨论嘴巴形状和牙齿形状以及食物对鳄鱼生物力学的影响。但是此前从来没有人收集过这些数据。”根据最新测量数据,古生物学家还可以据此推断鳄鱼家族祖先的相关情况。

伯劳表示,“这项工作还可以帮助我们验证模型的有效性。然后,我认为可以将这种模型推广应用于鳄鱼化石上,从而弄清楚古代鳄鱼与现代鳄鱼的异同点。我们测量了一些大约5米长的鳄鱼。如果鳄鱼的身长更长,那么它们的咀嚼力估计可达34250牛顿,这可能是暴龙咀嚼力的下限。如果你想了解暴龙的咀嚼力,只要测测这些鳄鱼的咀嚼力就行了。”

此外,根据埃里克松的计算,已灭绝的恐鳄,其咀嚼力高达102750牛顿。古生物学家表示,“这种咀嚼力简直是难以想像。”伯劳介绍说,由于没有暴龙肌肉可以研究,因此对暴龙咀嚼力的估测主要是根据体形大小、头骨的宽度和嘴部形状等因素决定的。

伯劳表示,根据暴龙骨骼化石,它们的咀嚼力看起来应该比任何鳄鱼的咀嚼力都要强大。“但是,如果你对鳄鱼头部实施解剖,就会发现它们那里有大量的肌肉和巨大的颌骨。”(彬彬)

相关阅读