科学

咸水鳄咀嚼力媲美暴龙:颌骨撞击力达16460牛顿

美国佛罗里达州立大学古生物学家格雷高里-埃里克松正在测量一条美洲鳄的咀嚼力。

美国佛罗里达州立大学古生物学家格雷高里-埃里克松正在测量一条美洲鳄的咀嚼力。新浪环球地理讯 北京时间3月20日消息,据美国国家地理报道,美国佛罗里达州立大学古生物学家最新研究发现,鳄鱼可能是当今世界咀嚼力最强大的动物,其咀嚼力甚至可以与恐怖的暴龙相媲美。在古生物学家直接测量的所有动物中,至少目前为止鳄鱼的咀嚼力是最大的。

美国佛罗里达州立大学古生物学家格雷高里-埃里克松对所有23种现存的鳄鱼物种实施了一次前所未有的咀嚼力测试。测试结果显示,在鳄鱼物种中咸水鳄的咀嚼力是最强大的,它们的颌骨闭合时撞击力可达16460牛顿。形成鲜明对比的是,我们撕咬牛排的力量大约只有890牛顿。鬣狗、狮子和老虎的咀嚼力大约是4450牛顿。2008年,一个计算机模型估算,一条6.5米长的大白鲨可以产生17790牛顿的咀嚼力,不过这一数据并不是直接测量得到的。

埃里克松与研究团队实地直接测量了许多种咸水鳄的咀嚼力,这些咸水鳄包括尼罗鳄、美洲鳄、凯门鳄、马来鳄等,它们的身长都在5.2米左右,有些种类的鳄鱼是首次接受直接测量。在美国佛罗里达州圣奥古斯丁美洲鳄农场动物公园,埃里克松研究团队花费大量精力与这些爬行动物周旋。他们引诱鳄鱼们咬住咀嚼力传感器,这种传感器防水耐用,但制作成本非常高。

对于每一种接受测量的鳄鱼,传感器都会记录下它们强大的咀嚼力。研究人员介绍说,“仅仅为了测量某一条鳄鱼,往往需要十个或更多的人参与。我们认为它们的进化是非常成功的,它们那非凡的身体结构设计,可以保证产生强大的咀嚼力,并在当时水边的小生境中占据支配地位长达8500万年。”

天生咀嚼力

令研究人员惊讶的是,不同种类鳄鱼产生的咀嚼力也是不同的。研究结果显示,鳄鱼的咀嚼力主要取决于该种类的体形大小。在许多动物身上,这种差异一般与颌骨形状和齿形有关,然而这些特征在此次鳄鱼测量过程中并没有产生较大的影响。这表明,鳄鱼的这种特殊能力从其进化一开始就拥有了。

埃里克松等人的研究成果发表于《公共科学图书馆—综合》之上。埃里克松表示,“我认为,鳄鱼最原始的进化基本上与力量产生机制有关。嘴和牙齿是后来才产生变化的,强大的撕咬能力有助于捕食猎物,如鱼类、蛇、鸟类、哺乳动物,甚至还包括昆虫。”在典型的鳄鱼环境中,“大猎物都在水边。鳄鱼可以在那里寻找猎物。”

美国芝加哥大学古生物学家劳拉-伯劳并没有参与到这项研究中,但伯劳是鳄鱼研究专家,她曾利用模型模拟灭绝爬行动物的生物力学。伯劳表示,“人们经常地讨论嘴巴形状和牙齿形状以及食物对鳄鱼生物力学的影响。但是此前从来没有人收集过这些数据。”根据最新测量数据,古生物学家还可以据此推断鳄鱼家族祖先的相关情况。

伯劳表示,“这项工作还可以帮助我们验证模型的有效性。然后,我认为可以将这种模型推广应用于鳄鱼化石上,从而弄清楚古代鳄鱼与现代鳄鱼的异同点。我们测量了一些大约5米长的鳄鱼。如果鳄鱼的身长更长,那么它们的咀嚼力估计可达34250牛顿,这可能是暴龙咀嚼力的下限。如果你想了解暴龙的咀嚼力,只要测测这些鳄鱼的咀嚼力就行了。”

此外,根据埃里克松的计算,已灭绝的恐鳄,其咀嚼力高达102750牛顿。古生物学家表示,“这种咀嚼力简直是难以想像。”伯劳介绍说,由于没有暴龙肌肉可以研究,因此对暴龙咀嚼力的估测主要是根据体形大小、头骨的宽度和嘴部形状等因素决定的。

伯劳表示,根据暴龙骨骼化石,它们的咀嚼力看起来应该比任何鳄鱼的咀嚼力都要强大。“但是,如果你对鳄鱼头部实施解剖,就会发现它们那里有大量的肌肉和巨大的颌骨。”(彬彬)

中国考古重大发现 万年石器时代新人种化石出土

科学家表示在中国发现的4个穴居人化石的主人可能是一个新人种。这些化石是在两个洞穴内发现的,主人生活在石器时代,被命名为“马鹿人”

马鹿人头骨化石。研究人员表示他们的头骨兼具古代人类和现代人类特征

对马鹿人头骨进行的分析发现,他们可能是一个全新的人种

据国外媒体报道,考古学家表示在中国洞穴内发现的4块石器时代古人化石的主人可能代表着一个全新的人种,这一发现打开了人类进化史的一个新篇章。这些化石是在两个洞穴内发现的,主人是此前未知的石器时代人种,他们兼具古代人类和现代人类特征,是一个非常独特的人种。

新发现的人种化石年代在1.45万至1.15万年前,是在亚洲发现的距今最早的人类化石。由于他们猎杀马鹿,这个人种被命名为“马鹿人”。在此之前,科学家认为生活在亚洲的早期人类竞争并不激烈。科学家表示马鹿人的发现为了解亚洲的早期人类提供了重要线索。

马鹿人一度与具有现代人特征的古代人类共同生活在亚洲,当时中国已经出现的最为早期的农业文明。研究论文中表示:“这些新化石的主人应该是一个此前未知的人种,一直存在到大约1.1万年前的冰河时代末期。马鹿人的发现开启了人类进化史的一个新篇章——亚洲篇章,我们刚刚开始了解他们的故事。此外,他们也可能代表一个非常早期并且此前未知的非洲移民,从非洲迁居到亚洲。这个人种在遗传上可能与现代人没有任何联系。”

其中3块化石是1989年在云南省马鹿洞发现的,但直到2008年科学家才对其进行研究。早在1979年,科学家就在广西壮族自治区龙岭的一个村落附近的洞穴内发现了这个人种的化石,但直到2009年才开始进行研究。在云南和广西发现的化石头骨和牙齿非常相似,兼具古人和现代人解剖学特征,同时还有此前未发现的特征。

根据科学家发现的证据,这个人种猎杀已经灭绝的马鹿,而后在马鹿洞蒸煮鹿肉,因此将他们命名为“马鹿人”。在得出这一发现前,除了智人化石外,科学家从未在东亚大陆发现距今不到10万年的早期人类化石。这种现象似乎表明智人是这一地区的统治者。在首次出现人种时,这一地区并不存在我们的进化祖先。不过,新发现表明情况可能并非如此。

云南省文物考古研究所教授吉学平表示:“由于青藏高原导致的地理多样性,中国西南地区成为一个著名的生物多样性热区,同时也拥有丰富的文化多样性。这种多样性拥有悠久的历史。”过去10年时间里,科学家在亚洲发现了谜一般的穴居矮人化石,同时还发现了现代人与来自西伯利亚的古代丹尼索瓦人通婚的证据,这一新发现表明亚洲大陆仍有很多东西等待科学家去了解和发现。(孝文)

相关阅读

加拿大发现新恐龙物种 小型食草龙犹如鹦鹉(图)

考古学家们介绍了新恐龙,它们的嘴与鹦鹉十分相似

科学网(kexue.com)讯 近日考古学家在加拿大有了新收获,全新的两角恐龙化石被发现。根据介绍,这是新发现的品种,名字还没有确定,考古学家认为,它们被并名为两角龙还并不适合,因为它们的角并不明显,而它们的形状与目前大家熟知的三角龙有些相似。

考古学家们介绍了新恐龙,它们的嘴与鹦鹉十分相似,大约生活在750万年到830万年前,不过也有争议存在,专家们对于它是恐龙还是鸟类曾做过辩论。

首席研究员克利夫兰自然博物馆的迈克尔-莱恩博士表示:“这是全新的发现,它填补的有角恐龙缺少的情况,此前我们只认为三角龙存在,而现在这样的观点需要改变了,这似乎填补了三角龙到普通恐龙之间进化的空白。”

电影侏罗纪公园中三角龙

迈克尔还说道:“虽然有记载有角恐龙起源于亚洲,不过我们分析,这样的新物种或许仅生存在北美,大约在830万年前,而他们的身高大概2米左右,体重还不到90公斤,在恐龙家族中很不起眼,未来我们还需要更深入的研究。”

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

全新双光子技术造精美模型 未来作用超3D打印

科学网(kexue.com)讯 这张图片是一辆F1赛车模型,看起来它有些普通,不过几乎所有人都对这样的模型感到惊讶,因为它是在太小了。

根据外国媒体报道,这个F1赛车模型仅仅长0.028厘米,仅仅为1毫米的四分之一,所有人都惊叹这样的作品。它是利用全新的双光子光刻技术制作的,目前这项精密的技术采用高度集中的光束,是雕刻品成为变硬的树脂分子。

全新打印技术

目前这样的精密技术通常运用在家庭打印中,但仍处于起步阶段,在市场中还很难见到这样技术的打印机。科学家称这项技术将在未来纳米打印技术开了好头,在科学医学中更能得到广泛的应用。在未来,你甚至可以利用自己的家庭打印机,打印出一些可爱的立体小物件。

而在医疗方面,这项技术的作用将更大,目前科学家认为可以牙科或者骨科使用双光子技术,这样最大的好处是可以防止感染的发生。担任本次研究的于尔根教师表示:“双光子技术要由于目前的3D技术,它的制作原理没有那么负责,根本不需要模型来对照,不过到现在为止,这项技术的发展和使用还相当缓慢。”

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

意大利壁画暗隔藏玄机 或存达芬奇迷失百年画作

考古学家表示达芬奇的《安吉里之战》可能就隐藏在乔尔乔-瓦萨里创作的一幅壁画后面

科学家认为《安吉里之战》就隐藏在韦奇奥宫的一幅壁画后面,400年来一直无人问津

佛罗伦萨韦奇奥宫,莫瑞希奥-塞拉西尼(前景)和他的研究小组正在观看摄像头拍摄的录像,了解瓦萨里壁画后面的景象

佛罗伦萨韦奇奥宫,研究人员从瓦萨里壁画中提取样本,进行分析

佛罗伦萨韦奇奥宫。科学家认为他们已经发现证据,证明达芬奇的《安吉里之战》就隐藏在韦奇奥宫的墙壁后面

保存在卢浮宫的《蒙娜丽莎》。在从墙壁提取的样本中,科学家发现了一种黑色颜料,与达芬奇创作《蒙娜丽莎》时使用的颜料相同,进一步提高了“《安吉里之战》隐藏在墙壁后面”这一理论的可信度

据国外媒体报道,科学家宣布,隐藏在一幅壁画内的隐秘信息有望帮助他们找到“迷失”了几百年之久的达芬奇画作《安吉里之战》。隐秘信息是第一项证据,证明这幅画作可能就隐藏在佛罗伦萨韦奇奥宫一幅壁画后面的暗隔里,400年来一直无人问津。此外,他们还在墙壁内发现一种黑色颜料,与达芬奇创作《蒙娜丽莎》时使用的颜料相同。

《安吉里之战》是达芬奇最重要的作品之一,人们一度认为16世纪的一场火灾已让它化为灰烬。现在,研究人员认为这幅画作就隐藏在佛罗伦萨韦奇奥宫一道由另一位画家建造的墙壁后面。研究过程中,科学家将探针型内窥镜插入墙内,提取到一种黑色颜料样本。在创作《蒙娜丽莎》时,达芬奇也使用了这种颜料。

韦奇奥宫的这幅壁画由乔尔乔-瓦萨里创作,考古学家莫瑞希奥-塞拉西尼在壁画中发现了隐秘信息“cerca trova”(意为寻找就能找到)。在此之后,塞拉西尼率领的考古学家小组开始进行研究,以确定壁画后面到底隐藏着什么。他们使用的探针装有摄像头,允许他们看到壁画后面的景象,同时采集样本进行进一步分析。最后,他们发现了一种黑色物质,与达芬奇创作《蒙娜丽莎》时使用的颜料类似,此外,他们还发现淡棕色物质,似乎是用画刷刷上的。

内窥镜还发现了一条“气隙”,说明瓦萨里创作壁画前在达芬奇的画作前面建造了一道墙,用于保护达芬奇的大作。美国《国家地理杂志》研究员塞拉西尼表示:“我们发现了令人鼓舞的证据。虽然我们仍处在研究的初始阶段,仍有大量工作等待我们去完成,才能揭开这个谜团,但这些证据证明我们正在正确的地方搜寻。”

一些艺术史学家进行了大量研究,最后认定《安吉里之战》可能就隐藏在韦奇奥宫的一幅壁画后面。但其他艺术史学家对这一结论表示怀疑,他们认为《安吉里之战》极有可能在瓦萨里创作壁画前被毁掉。参与此项研究的一些艺术史学家选择退出。意大利著名自然与艺术保护组织Italia Nostra则呼吁佛罗伦萨政府叫停这项研究,理由是可能危及瓦萨里壁画的安全。此外。他们也不相信壁画后面隐藏着达芬奇的《安吉里之战》。

塞拉西尼是一位工程师,同时也是艺术品“诊断”领域的权威。30多年前,他开始寻找《安吉里之战》。上世纪70年代,他在瓦萨里的壁画中发现了隐秘信息“cerca trova”。塞拉西尼认为这是一条重要线索,有望帮助他找到达芬奇的《安吉里之战》。在此之后,他又用激光、热成像和雷达扫描技术进行研究,以确定《安吉里之战》可能在什么位置。他说:“我们得出了非常令人振奋的发现。”

1503年,达芬奇受佛罗伦萨行政长官皮耶罗-索德里尼的委托,在韦奇奥宫的大厅创作《安吉里之战》。当时的韦奇奥宫是佛罗伦萨政府所在地。这幅壁画旨在纪念1440年爆发在安吉里平原上的战斗,最后以佛罗伦萨共和国率领的意大利联盟击败米兰公国宣告结束。佛罗伦萨人借安吉里之战崛起,成为意大利中部最有权势的人,他们恢复了教皇的权利,一直统治意大利政坛多年。

达芬奇将这次创作视为一个实验机会,尝试他的新壁画绘画技术,虽然达芬奇本人对这幅壁画并不十分满意,但《安吉里之战》却被后人奉为经典,纷纷到韦奇奥宫临摹学习。16世纪中期,瓦萨里在韦奇奥宫大厅的东墙和西墙创作了6幅新壁画,可能遮住了原有的达芬奇壁画。值得一提的是,瓦萨里非常崇拜达芬奇,说明他有可能保护达芬奇的画作。据史料所载,《安吉里之战》的一部分《夺旗之战》由达芬奇完成,当时有目击者见证了这一时刻。(孝文)

相关阅读

千年前颅骨诉说残忍暴行 历史异教仪式浮出水面

沃斯利人颅骨

林道人(Lindow)遗骸

科学网(kexue.com)讯 据《每日邮报》报道,近日英国科学家利用现代医用CT扫描仪对一个1900年前的颅骨扫描发现,受害者竟先是被残酷殴打,随后被勒死,最后头颅还被残忍砍下,这种令人毛骨悚然的暴行可能源自一个不为人知的异教仪式。

经研究,该受害者被称为沃斯利人,生活于第二世纪的英国。而颅骨则是在1958年被发现于索尔福德附近的泥炭沼泽里。虽然颅骨脖子上有明显的勒痕,但当时科学家普遍认为这可能是长期带坠饰所致,颅骨一直被保存于曼彻斯特博物馆里。

随着现代医学扫描技术的发展,博物馆专家与曼彻斯特儿童医院的医生对颅骨扫描确定颅骨脖子上的痕迹是被绞杀所致,并且认定受害者死亡年龄在20-30岁之间,但死亡后为什么还要将其头颅看下,专家认为可能是源自古罗马的某种异教仪式。 这不免让人将其和著名的林道(Lindow)人尸体联系在一起,林道人尸体被发现于1984年柴郡(英格兰西北部一郡)的一个泥炭沼泽里,他的生活年代比沃斯利人早大概150年,同样他的死因也是遭殴打后被绞死并被割断了喉咙。

不少科学家结合那段时间的历史认为,古罗马人占领了这块土地,而这些受害者可能是来自反抗军成员,罗马人俘虏他们后执行了他们的某种教义仪式。(科学网kexue.com 重林)

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处。

澳发现新种有毒海蛇全身覆盖带刺鳞片(图)

新发现的怪异海蛇“唐纳德海蛇”。

新发现的怪异海蛇“唐纳德海蛇”。 “唐纳德海蛇”粗糙鳞片特写。

“唐纳德海蛇”粗糙鳞片特写。新浪科技讯 北京时间3月6日消息,据国外媒体报道,澳大利亚生态学家近日在澳大利亚北部海域发现了一种神秘、怪异的有毒海蛇。这种海蛇奇特之处在于,全身从头到尾都覆盖着一层带刺鳞片。

澳大利亚阿德莱德大学生态学家卡尼什卡-乌库维拉是该项发现与研究的负责人。乌库维拉介绍说,“虽然也有其他种海蛇腹部有尖锐的鳞片,但是像此次发现的海蛇这种怪异的外观却很少见。”这次新发现的怪异海蛇被命名为“唐纳德海蛇”(Hydrophis donaldi)。通常,蛇类长有平滑的鳞片。但是,唐纳德海蛇的每一片鳞片都有一个刺状的突出物。

近段时间,科学家们在澳大利亚卡奔塔利亚湾实施科考任务时,共发现了9条这样长有粗糙鳞片的爬行类动物。澳大利亚昆士兰大学科学家布莱恩-弗雷也是此项研究的联合作者。弗雷介绍说,“第一条爬行动物一被捞上甲板,我就立即意识到我们取得了某种特别的发现。这和我此前所见到过的海蛇差异很大。”这9条样本都发现于岩质海床上,岩质海床或许可以用来解释它们为什么都拥有独特的坚硬鳞片。然而,乌库维拉表示,“目前我们还没有弄清楚这种海蛇为什么会进化出如此奇怪、有趣的特征,这种鳞片主要用来做什么等问题。”

乌库维拉认为,这种海蛇此前没有引起人们的关注,主要有两个原因:第一,这一物种非常罕见;第二,它们生活于近岸栖息地,从而尽可能躲避渔民的捕捞。许多澳大利亚海蛇通常都生活于开放海域,经常会被捕虾网捕捞上来。

对于这种黄褐色的爬行动物,人们知之甚少。研究人员认为,“它有毒性,可能会危害人类。”因此,毒液也是解释该物种谜团的障碍之一。弗雷表示,“野外现场观测是不可能的,因为海水很浑浊,而且还有许多可怕的大型鲨鱼和咸水鳄鱼。如果我真的潜水潜到那里,那我的生命在数分钟内就可能结束。”科学家们的研究成果发现于近期出版的《动物分类学》杂志之上。(彬彬)

全球变暖实乃耸人听闻?或成某些人牟利工具(图)

科学网讯 北京时间2月29日消息,“全球气候变暖”似乎得到了多数科学家的认可,但是依然有部分科学家在坚持自己的观点:全球的气候依然是正常的,二氧化碳污染地球环境根本是某些人张嘴要钱的把戏而已。

去年9月份,诺贝尔奖得主、物理学家伊瓦尔·贾埃弗(Ivar Giaever)发表了一封公开信,宣布退出美国物理学会(American Physical Society),贾埃弗在上次大选中是奥巴马(Obama)总统的支持者。信的开头这样写道:“我没有延续(我的会员资格),因为(美国物理学会政策)声明中的一些说法我不敢苟同。美国物理学会称:‘无可辩驳的证据表明,全球变暖正在发生。如果不采取行动缓和这一趋势,地球的物理和生态系统、社会体系、安全和人类健康可能会严重受损。我们必须从现在开始减少温室气体排放。’美国物理学会可以讨论质子的质量是否会逐渐变化,也可以讨论多重宇宙如何运行,但全球变暖的证据果真是无可辩驳的吗?”

几十年来,国际上一直在大力宣传所谓二氧化碳“污染物”数量增加将摧毁人类文明的说法,但也有一大批科学家(其中许多是非常杰出的科学家)认同贾埃弗的观点。这些科学“异端人士”的数量也在逐年增加。其原因在于一系列不可动摇的科学事实。

对气候变暖论挑战最大的事实也许是,迄今为止全球气候已有十多年未呈变暖趋势了。气候变暖论者对此是了解的,正如2009年“气候门”(Climategate)事件中气候科学家凯文·特伦伯斯(Kevin Trenberth)在电子邮件中所述:“事实上,我们现在无法解释为什么没有出现变暖现象,这无疑是一种讽刺。”不过,只有在人们相信那些计算机模型(在这些模型中,所谓的包括水汽和云在内的反馈机制会大幅放大二氧化碳微弱的影响)的前提下,才可以说气候没有如期变暖。

十多年来全球气候并没有变暖,这暗示计算机模型显著夸大了二氧化碳增加对气候变暖的影响。实际上,联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change)发布相关预测22年以来,气候变暖的程度一直小于预期。面对这种尴尬,宣扬气候变暖威胁论者将矛头从气候变暖转向了极端气候,以期将千变万化的气候中出现的所有异常都归咎于二氧化碳。

其实二氧化碳并不是污染物。二氧化碳是一种无色、无味的气体,我们每个人都会呼出高浓度二氧化碳,它是生物圈生命循环系统的关键要素。二氧化碳的增加会大大促进植物生长,所以温室管理者为了让作物长得更好,常常将二氧化碳浓度增加三四倍。这并不奇怪,因为植物和动物是在二氧化碳浓度相当于现在10倍左右时进化形成的。在作物品种增加、化学肥料技术及农业管理水平提高等因素的带动下,过去一个世纪以来农业产量大幅增加,但几乎可以肯定的是,大气中二氧化碳增加是促进农业增产的原因之一。

尽管有越来越多的科学家公开质疑气候变暖说,但许多年轻科学家私下里表示,尽管他们对全球变暖说深表怀疑,却不敢说出来,因为担心这会使他们升迁受阻,甚至发生更糟糕的事情。他们的担忧不无道理。2003年,学术期刊《气候研究》(Climate Research)的编辑克里斯·德弗赖塔斯(Chris de Freitas)博士大胆刊登了一篇不符合政治导向(但符合事实)的同行评审文章,文章结论是,如果以过去一千年的气候变化为背景,那么近期气候变暖并非异常现象。国际上的全球变暖论者很快针对德弗赖塔斯博士发起蓄意攻击,要求撤销他的编辑职位和大学教职。所幸德弗赖塔斯博士保住了他的大学教职。

科学研究本不应该如此,但历史上我们有过先例──比如在特罗菲姆·李森科(Trofim Lysenko)操纵苏联生物学的恐怖年代。宣称信奉基因遗传学(李森科将基因学说斥为资产阶级伪科学)的苏联生物学家被解除工作职务。许多人被送入劳改营,一些人甚至被处以极刑。

为什么人们对全球变暖如此热衷?为什么这个问题会如此触动美国物理学会的神经?许多会员要求美国物理学会(贾埃弗已于数月前宣布退出)不再用“无可辩驳”一词描述科学问题,他们的要求应该说是合情合理的,却遭到美国物理学会拒绝。原因有好几个,但首先要从“何人得益?”这个老问题谈起。用现代语言来说就是“跟着钱走。”

气候变暖威胁论让许多人捞到大量好处,它使政府资金流入相关学术研究项目,成为政府扩大官僚机器的理由。这种论调是政府增加税收,让纳税人为企业补贴(这些公司深谙操纵政治体系之道)埋单的借口,还是吸引巨额捐款流入许诺拯救地球的慈善基金的诱饵。李森科之流日子过得非常好,他们处心积虑地捍卫着自己的信条及其带来的特权。

(原文来自华尔街日报,科学网-kexue.com略有更改)

相关阅读:

万米深海沟发现巨型片脚类动物:外形似虾(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月10日消息,据美国国家地理网站报道,科学家2日宣布,他们在新西兰克马德克海沟捕获7只神秘的片脚类动物,可能是一个新的片脚类种群。这些神秘动物呈浅桃色,体型巨大,外形与虾类似。克马德克海沟位于新西兰北部海域,深度达到6.2英里(约合10公里),是地球上最深的海沟之一。

1.巨型片脚类动物

巨型片脚类动物

巨型片脚类动物迄今为止发现的体型最大的片脚类动物,在海底大约4.35英里(约合7公里)的深度捕获,身长达到惊人的11英寸(约合28厘米),几乎是此前的纪录保持者的3倍。科学家尚不确定这些新发现的巨型动物到底是一个新的片脚类种群还是已知片脚类动物的超巨型个体。

阿伯丁大学海洋生物学家、海沟考察队负责人艾伦-杰米森一直希望能够发现一种成功躲过科学家捕捞达半个世纪之久的狮子鱼。不过,发现巨型类虾片脚类动物同样让他感到非常吃惊。他说:“片脚类动物在深海海沟较为常见,但体长通常在2到3厘米之间。它们会像一群蜜蜂一样在几分钟内突然出现,而后吞食所有诱饵。我们发现的片脚类动物堪称怪物,此前从未发现过体型如此巨大的片脚类动物。”

2.一天的收获

一天的收获

一天的收获海洋考察队成员手里拿着在海沟中发现的超巨型片脚类动物。从左至右分别是藤井东洋、杰米森和阿什利-罗登。考察队曾对地球上的其他深海海沟进行勘探,但只在克马德克海沟发现这种巨型片脚类动物。杰米森表示:“我们不知道何种因素导致这些片脚类动物的身躯远远超过在其他海沟发现的片脚类动物。这是一个不解之谜。最为怪异的是,在考察即将结束时,我们又回到发现这些巨型片脚类动物的地点,结果再未拍到或者发现一只巨型片脚类动物。在最初的那一天,我们在8小时内捕获了7只。在此之后,它们就彻底消失了。”

3.腹部细节

腹部细节

腹部细节与其他片脚类动物一样,超巨型片脚类动物也是食腐动物,尤其喜欢沉入海底的腐肉。杰米森表示:“它们拥有超乎寻常的嗅觉。如果附近存在尸体或者腐烂的组织,它们会立即闻到,而后马上游过去,饱餐一顿。”这种巨型片脚类动物下颚力量很大,帮助它们撕咬和吞咽腐肉。

4.胃口超大

胃口超大

胃口超大在深海海沟,动物对食物的争夺异常激烈。为了生存,片脚类动物每次都是能吃多少吃多少。杰米森说:“它们的内脏能够膨胀到令人难以置信的程度。海沟内的食物数量很少,它们需要尽可能多吃一点。经过长时间的进化,一些片脚类动物能够在长期挨饿的情况下继续生存,挨饿时间可能达到一年。”

5.难以捉摸的狮子鱼

难以捉摸的狮子鱼

难以捉摸的狮子鱼超巨型片脚类动物并不是此次海洋考察的目标,因为在此之前,没有人知道它们的存在。海洋科学家的真正目标是,在克马德克海沟发现照片中呈现的正在吃一条腐鲭的狮子鱼。这种动物生活在克马德克海沟大约4.7英里(约合7.5公里)的深度,自上世纪50年代以来便再也没有在这个海沟发现它们的踪迹。杰米森说:“在世界上的任何一个海沟,你都有可能发现大量狮子鱼。它们通常在海沟中部找到属于自己的小生境,而后繁衍生息。”

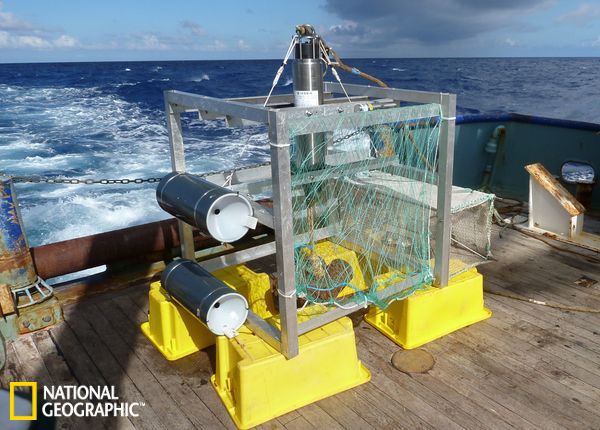

6.简易陷阱

简易陷阱

简易陷阱用于捕获海沟动物的简易陷阱,里面装有诱饵,而后被沉入片脚类动物数量往往最多的区域。杰米森和他的研究小组一直在收集世界各地的深海海沟片脚类动物的基因数据,用于了解它们如何联系在一起以及活动范围。根据他们的发现,这种动物可以移动数千英里,前往另一个海沟。杰米森说:“一定存在某种机制,让它们得以延续自己的基因。它们一定在卵形期进行这种迁移,漂到另一个海沟所在海域,而后沉入海沟。我不认为它们会以其他方式从地点A前往地点B。”(孝文)

访清华教授刘兵:理解并传承科学家的精神遗产