科学

美古生物学家发现神秘化石 或为4.5亿年前生物

美国业余古生物学家罗恩-费纳发现的神秘化石。对于化石主人的身份和形态,古生物学家陷入迷惑之中,甚至无法确定到底是动物还是植物。照片中的人分别是费纳(中)、地质学家大卫-梅耶(左)和卡尔-布莱特(右)

美国业余古生物学家罗恩-费纳发现的神秘化石。对于化石主人的身份和形态,古生物学家陷入迷惑之中,甚至无法确定到底是动物还是植物。照片中的人分别是费纳(中)、地质学家大卫-梅耶(左)和卡尔-布莱特(右) 费纳认为化石的主人可能是一只巨大的海葵,高度达到9英尺(约合2.7米)

费纳认为化石的主人可能是一只巨大的海葵,高度达到9英尺(约合2.7米) 化石的发现地在4.5亿年前曾被海洋覆盖,促使费纳认为化石的主人可能是一只海葵

化石的发现地在4.5亿年前曾被海洋覆盖,促使费纳认为化石的主人可能是一只海葵北京时间4月28日消息,在美国肯塔基州北部的辛辛那提,业余古生物学家罗恩-费纳发现一块神秘的化石,宽3.5英尺(约合1米),长6.5英尺(约合2米),被形象地称之为“哥斯拉化石”。对于化石主人的身份和形态,古生物学家陷入迷惑之中,甚至无法确定到底是动物还是植物。

费纳现年43岁,是一名机械工程师,家住俄亥俄州代顿,一直对古生物学充满浓厚兴趣。他是业余爱好者组织Dry Dedgers成员,闲暇时就到处搜寻化石并进行研究。他发现的神秘化石宽3.5英尺,长6.5英尺,呈椭圆形。费纳怀疑化石的主人可能是一只外形类似海葵的动物,高度可达到9英尺(约合2.7米),生活在4.5亿年前,但他无法确定这种生物到底生活在陆地还是水下。

对于这块神秘的化石,地质学家和科学家陷入迷惑之中,甚至无法确定到底是动物还是植物。地质学家大卫-梅耶表示:“这是一个全新的发现。我们确信化石的主人是一种生物,但并不清楚到底是何种生物。”

费纳指出辛辛那提4.5亿年前曾被浅海覆盖,在这个生物身上发现的史前藻类化石表明,它可能是一只巨大的海葵。他说:“第一眼看到它的时候我就意识到,我发现了一块非同寻常的化石。看着它,我不禁联想到一只仙人掌。它拥有扁平的枝状结构,纹路呈水平状,而不是通常的垂直状。我收集化石已经有39个年头了,此前从未像这次一样耗费很长时间才把整个化石挖出来。我一共跑了12趟,整个夏天几乎用都在挖掘这块化石上。”

将所有碎片挖出之后,费纳又用了很长时间进行清理,而后组合在一起,还原最初的模样。他说:“最后拼出来的完整化石宽3.5英尺,长6.5英尺。化石通常只有拇指大小,这一块无疑是个大家伙。”《无鱼的海洋:奥陶纪的辛辛那提海洋生物》合著者梅耶表示这可能是在辛辛那提发现的尺寸最大的化石。

费纳说:“我个人认为这只生物呈直立姿态,枝杈朝着各个方向向外延伸,类似于一棵灌木。如果我的判断是正确的,最高处的枝杈应该有9英尺高。”在24日于俄亥俄州代顿举行的美国地质学会会议上,这块化石首次展出。印第安纳大学普渡大学恩堡分校的地质学助理教授本-达蒂罗表示:“我们希望有人能够揭开这块化石的真正身份。”(孝文)

地质学家称北极将形成超级新大陆 阿美西亚诞生

耶鲁大学地质学家认为,南北美洲的融合会让加勒比海消失,然后在北极同亚欧大陆拼接。

长期以来,地质学家一直在预测,南北美洲最终会融合一起,同亚洲合为一体,沿着盘古大陆的轮廓形成一个崭新的超级大陆。科学家表示,约2亿年前,盘古大陆分裂,形成现在的大陆板块。

以前,研究人员推测,这个常被称为“阿美西亚”新大陆的形成地点,要么同盘古大陆是一个地点,要么就在偏离这块大陆180度的地方。但一项新研究显示,阿美西亚大陆将在北冰洋形成。

耶鲁大学地质学家罗斯-尼尔森-米歇尔表示:“南北美洲的融合会让加勒比海消失,然后在北极同亚欧大陆拼接。澳大利亚正向北移,会同亚洲连在一起,连接点可能就在印度和日本间的某个地点。”这项研究是他博士论文研究的一部分。

米歇尔和耶鲁大学同事在《自然》杂志上发表了他们的理论。他们用必须从地球岩石中才能获得的古地磁数据模拟了过去超级大陆的运动状况。

一旦每个超级大陆融合在一起,就会围绕赤道上的一个稳定轴反复旋转。这个运动被称为“真极漂移”,研究人员用它确定盘古大陆(常叫做泛大陆)、罗迪尼亚大陆和努纳大陆等超级大陆的中心。不同情况下,超级大陆中心都会偏离90度。(孝文)

相关阅读

全球变暖加剧导致融冰引恶果 或令远古细菌重生

随着全球变暖加剧,冰层以前所未有的速度融化,远古细菌随时可能会重新进入生态圈

据国外媒体4月20日报道,就像《星球大战》中的太空船长汉•索罗(Han Solo)处于碳凝冷冻状态一样,埋葬在地球极地冰盖下的细菌可能也处于一种假死的状态。所不同的是细菌能以这种方式坚持成千上万年。现在,随着全球变暖加剧,冰层以前所未有的速度融化,远古细菌随时可能会重新进入生态圈,从而引发了科学家对全球变暖影响的新的担忧。

自由撰稿人谢丽尔•卡茨(Cheryl Katz)近日在《每日气候和科学美国人》(The Daily Climate and Scientific American)期刊上发表报告称,极端情况下,不仅在年龄上,而且在数量上,冰层下的细菌和其它微生物的生物量都可能是地球上所有人类的1000倍以上。蒙大拿州立大学的微生物学家约翰•普瑞斯库(John Priscu )对卡茨说:“这是一个基因组循环的方式,如果你把一样东西放在冰面上,100万年以后它又会走出来。”

科学家将密切留意这“走出来”的一部分。他们已经设法恢复那些在人类出现之前生活在地球上的生物,譬如,美国路易斯安那州立大学的微生物学家布伦特•克里斯特纳(Brent Christner )使包裹在75万年历史的冰里的臭虫复活了,迄今为止已复活的大部分臭虫类似现代生活在土壤和海洋的喜冷细菌。其他研究小组可能很快会遇到更古老的微生物,因为他们钻入冰下湖泊沃斯托克(Vostok )和埃尔斯沃思(Ellsworth),这两个湖泊位于南极冰层下,脱离外部世界并已封存了数百万年之久。微生物学家表示,幸运的是,他们的任何复活实验不会引发类似好莱坞灾难片《传染病》里所演示的席卷全球的流行病。

尽管如此,专家们对于这些古老的臭虫仍有一些担忧:1、解冻细胞会转变成大量堆肥,释放二氧化碳和甲烷到大气中,将加剧全球气候变暖,北极永久冻土层解冻,这种升温已经发生了;2、在冰内演变的远古微生物超出现有的微生物数量,将带来未知的后果;3、远古微生物复活,随着融冰进入大海,将破坏海洋化学成分,并与现代海洋微生物竞争;4、远古微生物的基因与现代微生物的基因混合,可能将出现前所未见的生物种类,搅乱海洋;5、远古细胞进入海洋作为营养物质,将引发现代细菌大量繁殖,吸走水中大部分氧气,破坏鱼类的栖息地,导致海洋出现更多的死区。(尚力)

相关阅读

科学家证暗物质粒子"袭击"人体 或将致基因突变

宇宙中存大量暗物质

据国外媒体报道,科学家通过最新的计算发现每一分钟都有暗物质粒子击中人体,如果两个粒子在人体内发生湮灭,那么就有可能导致不利的基因突变发生。暗物质作为宇宙中最为神秘的领域之一一直是宇宙学家关注的重点,其最大的特点是无法被直接观测到,但科学家们发现它们的存在是其产生了明显的引力效应,并体现在星系与星系团之间。科学家们估计宇宙中有80%的物质与暗物质有关。

到目前为止,还没有科学家发现何种粒子构成了暗物质。但有一种被称为大质量弱相互作用粒子(WIMPs)被认为是暗物质最有可能的候选者。从命名上可以看出,这些假设存在的粒子对宇宙中常规物质仅产生微弱的影响,常规物质如中子、电子还有质子等,也可以被称为重子物质,但是科学家认为暗物质应该是截然不同的物质,它们在宇宙中数量庞大,并无时无刻地穿过宇宙空间,自然也包括人体。

根据位于密歇根大学的理论物理学研究中心教授凯瑟琳·弗里兹(Katherine Freese)介绍:大质量弱相互作用粒子之前被认为在偶然的机会下会与原子核发生碰撞,但现在看来这种碰撞应该更加经常发生。比如,传统理论上认为人体细胞中的一个原子核与假设中的暗物质粒子发生碰撞的几率大约是一生一次,可以说相当这个现象是较为罕见的,但最新的理论却将这个几率提升至一分钟一次。

根据宇宙学理论,大质量弱相互作用粒子在宇宙刚诞生的黎明时期就被产生出来,这与其他粒子形成过程类似。虽然大质量弱相互作用粒子不属于宇宙中常规物质,并且它们很少与常规物质发生相互影响,但是两个这样的粒子相遇碰撞是会发生湮灭,将质量转变为能量。位于瑞典斯德哥尔摩大学奥斯卡·克莱因中心的博士后研究人员克里斯托弗·萨维奇(Christopher Savage)介绍:随着宇宙不断地膨胀,整个空间温度不断下降,大质量弱相互作用粒子之间间隔距离逐渐被拉大,最后不再发生湮灭现象,仅仅是相互徘回运动。

最新的模型表明每秒钟有数十亿数量级的大质量弱相互作用粒子穿过地球,这也意味着每秒钟都有假设中的暗物质粒子穿过你的身体。对此,科学家们设计了一些周密的实验方案来探测暗物质粒子的存在,比如将锗晶体作为实验材料,探索暗物质粒子击中它们的概率以及这类碰撞所产生的能量等。研究人员萨维奇与弗里兹都使用了相同的计算方法以探寻大质量弱相互作用粒子的质量以及丰度,并评估暗物质粒子与人体原子核发生相互作用的几率。

萨维奇认为计算的方向较为明确,我们已经知道该如何去计算它们,但实际上暗物质粒子对常规物质(如人体)产生的影响几乎不存在,但氧原子和氢原子更有可能与暗物质粒子发生相互作用。由于人体中含有大量的水,从这个角度上看,暗物质粒子与人体发生作用还是有较大潜伏性。最新的计算表明。大质量弱相互作用粒子为60千兆电子伏特,一个体重为70千克的正常人,身体内的原子核每年将面对10个大质量弱相互作用粒子。如果是10到20千兆电子伏特的大质量弱相互作用粒子而言,平均每个人将一年中将面对多达数十万的粒子撞击。

在对面如此大量假设性的暗物质粒子撞击,那么暗物质粒子会对人体产生何种影响?研究人员认为该级别的相互影响微弱,大质量弱相互作用粒子不会对人类构成太大的威胁,但是这些粒子之间发生碰撞时,它们就是发生湮灭而释放出更多的能量。弗里兹认为这些粒子的质量是质子质量的一百倍,当它们发生碰撞时就是得到一个质子产生能量的200倍,这个情况明显是充满了活力。而如果大质量弱相互作用粒子湮灭发生在身体中,那么可能导致不利的基因突变,只不过这一切发生的几率非常低。(Everett/编译)

相关阅读

好莱坞狂导卡梅隆惊人计划 建公司开采行星矿产

创业公司“行星资源”的科学家将公布小行星矿业开发项目的细节

创业公司“行星资源”的科学家将公布小行星矿业开发项目的细节 小行星采矿计划得到大导演詹姆斯-卡梅隆(左)和亿万富豪查尔斯-西蒙尼(右)的支持

小行星采矿计划得到大导演詹姆斯-卡梅隆(左)和亿万富豪查尔斯-西蒙尼(右)的支持

专家们表示人类现在已经掌握了从近地小行星上开采资源的技术

专家们表示人类现在已经掌握了从近地小行星上开采资源的技术 美国宇航局的科学家表示小行星蕴藏着丰富的原材料,能够缓解全球不断增长的自然资源需求

美国宇航局的科学家表示小行星蕴藏着丰富的原材料,能够缓解全球不断增长的自然资源需求 安萨里X大奖主席彼得-戴尔蒙迪斯,将参与“行星资源”公司的小行星采矿计划

安萨里X大奖主席彼得-戴尔蒙迪斯,将参与“行星资源”公司的小行星采矿计划 科幻大片《绝世天劫》的影像截图。片中,布鲁斯-威利斯饰演的角色被派到彗星上钻洞,而后放入核弹引爆,阻止这颗彗星撞击地球

科幻大片《绝世天劫》的影像截图。片中,布鲁斯-威利斯饰演的角色被派到彗星上钻洞,而后放入核弹引爆,阻止这颗彗星撞击地球北京时间4月25日消息,在地球的自然资源耗尽之后,世界各地的企业纷纷将目光转向太空,开采其他星球上的原料,这听起来似乎是好莱坞科幻影片中的情节,但在不久的将来,这一梦想有望成为现实。目前,创业公司“行星资源”(Planetary Resources)的科学家已经提议进行小行星矿业开发以确保人类社会的繁荣。

“行星资源”公司的科学家将公布新的太空冒险计划——开采小行星上的矿产资源,这一计划得到好莱坞大导演和探险家詹姆斯-卡梅隆的支持。除了卡梅隆外,这家创业公司的投资人还包括网络搜索巨头谷歌的高层以及软件巨头微软的前软件工程师。

在24日于西雅图飞行博物馆举行的新闻发布会上,创业公司“行星资源”(Planetary Resources)将正式公布科学家提议的小行星采矿计划的具体细节,新闻发布会也将在网上直播。“行星资源”公司的目标有两个——开采小行星上的自然资源同时进行太空探索,所开采的原料将对外销售,可让全球GDP增加数万亿美元。

专家们指出,最近几年的地球自然资源短缺导致全球出现严重通货膨胀,同时也加剧了国家之间的紧张情绪。美国宇航局的科学家表示小行星蕴藏着丰富的原材料,例如燃料成分以及铁和铂等金属,能够缓解全球对自然资源不断增长的需求。

太空企业家安萨里X大奖主席彼得-戴尔蒙迪斯和宇航局火星任务前主管埃里克-安德森也将参与“行星资源”公司的小行星采矿项目。在一份新闻稿中,这家创业公司宣布计划打造新的太空产业同时重新定义“自然资源”。戴尔蒙迪斯和安德森以及两位前宇航局官员将主持新闻发布会。

戴尔蒙迪斯是安萨里X大奖的创始人,这一奖项旨在鼓励非政府的太空飞行。他希望能够在将来的某一天成为小行星上的采矿者。在2012年初接受《福布斯》杂志采访时,戴尔蒙迪斯表示:“在自然资源的超市里,地球只不过是一块面包屑。现在,我们已经掌握能够从外太空获取资源的技术,可以不用过度掠夺地球资源,为人类造福。”

卡梅隆是好莱坞炙手可热的大导演,同时是一位勇敢的探险家。3月,这位曾执导过《泰坦尼克》和《阿凡达》的导演成为世界上第一位独自一人潜入马里亚纳海沟沟底的探险家。马里亚纳海沟是地球上的最深处,素有“挑战者深度”之称。(孝文)

英国士兵探索南极禁区 蓝色洞穴如梦幻世界(图)

藏于地下的奇观:英国皇家海军陆战队士兵进入南极洲偏远岛屿罗瑟拉岛的一个冰洞。

藏于地下的奇观:英国皇家海军陆战队士兵进入南极洲偏远岛屿罗瑟拉岛的一个冰洞。 厚冰:英国皇家海军舰艇保护者号破冰船船员乘船来到最南点,于是有机会探索南极洲冰下的深蓝色洞穴。

厚冰:英国皇家海军舰艇保护者号破冰船船员乘船来到最南点,于是有机会探索南极洲冰下的深蓝色洞穴。 英国皇家海军舰艇保护者号破冰船:这艘英国海军船停靠在南极洲罗瑟拉冰上科学站。这是这艘破冰船有史以来到过的最南端。

英国皇家海军舰艇保护者号破冰船:这艘英国海军船停靠在南极洲罗瑟拉冰上科学站。这是这艘破冰船有史以来到过的最南端。 冬季奥运会:英国皇家海军士兵同英国南极观测站科学家展开了一场越野滑雪比赛,最后击败这些主场迎战的科学家。

冬季奥运会:英国皇家海军士兵同英国南极观测站科学家展开了一场越野滑雪比赛,最后击败这些主场迎战的科学家。 阿德莱德岛罗瑟拉站位于合恩角以南800英里处。一个由约翰-比斯科率领的英国探险队1832年发现罗瑟拉站。

阿德莱德岛罗瑟拉站位于合恩角以南800英里处。一个由约翰-比斯科率领的英国探险队1832年发现罗瑟拉站。北京时间4月24日消息,英国皇家海军舰艇“保护者”号破冰船深入南极南部遥远的地方,为极地科学家供应重要物资。随后,这艘船上的英国皇家海军陆战队士兵探索了神秘的南极地下世界。

以前,为南极最大观测站——英国南极观测站(BAS)提供航空燃料后,这艘来自英国重要港口城市朴茨茅斯的破冰船上的船员很少有机会在阿德莱德岛科学考察站罗瑟拉站外进行探索。这个用于科学调查的科学考察中心在合恩角以南800英里(约合1280公里)处。合恩角是美洲最南端。罗瑟拉站是保护者号破冰船到过的最南点。

在这次罕见的调查中,英国皇家海军舰艇保护者号破冰船的3辆全地形车被吊车送到冰面上,使24名船员和英国南极观测站科学家有机会展开探索。他们用相机拍摄了南极大陆惊人的自然景观。

24名海军陆战队士兵还参加了一个别开生面的“冬季奥运会”,同英国南极观测站科学家展开了一场越野滑雪比赛。陆战队士兵敢于挑战阿德莱德山的严寒环境,战胜了那些占主场优势的科学家。英国皇家海军舰艇保护者号破冰船牙科医生珍娜-默加特洛伊德对“今日海军”网站说:“这真是一次令人吃惊的经历。比赛所处的背景令人敬畏,给我留下深刻印象,构成了一个完美的下午,激励着我们在冰上尝试新的挑战。这是一个独一无二的机会,令我难忘。”

他们在英国南极观测站科学家和保护者号破冰船山脉负责人伊恩-弗里曼中士指导下还探索了冰隙。海军陆战队士兵托马斯-莱马说:“有一次我到冰隙里去,看到不一样的风景,这真是一个令人兴奋的经历。你就像进入了超人的秘密隐藏处,四面八方伸出巨大冰晶,反射出明亮的深蓝色光。”

南乔治亚岛是最早发现的南极大陆。英国商人安东尼-德拉洛奇1675年最先登上这块陆地。但直到很久以后,一个由法比安-戈特利布-冯-别林斯高晋和米哈伊尔-拉扎列夫组成的探险队1820年才最早证实南极洲大陆的存在。一个由约翰-比斯科率领的英国探险队1832年发现阿德莱德岛。让-巴布提斯-查科特率领的法国南极考察团最早调查了这个岛屿。

这个南极地区没有土著居民,但现在已有数千名短暂停留的科学家和其他工作人员遍布在数十个观测站上。第一个在南极洲出生的人是索尔维格-古布约尔吉-雅各布森。1913年10月,他在南乔治亚岛的古利德维肯出生。虽然南极洲是个非常偏远的地区,但每年有4万名游客来到这里。目前,英国皇家海军舰艇保护者号破冰船正往北航行,在返回英国的途中。(秋凌)

英现高级修道士墓葬 银制镀金权杖象征高贵身份

左图为在弗内斯修道院发现的高级修道士遗骸,右图为在墓葬内发现的权杖和戒指

弗内斯修道院,座落于坎布里亚郡。在这座修道院,考古学家发现了12世纪的修道士墓葬

考古学家是在无意间发现这座12世纪修道士墓葬的

左图为在墓葬内发现的镀金银戒指,右图为在墓葬内发现的高级修道士权杖

据国外媒体报道,2010年,考古学家在英国坎布里亚郡的弗内斯修道院废墟地下深处发现了一座12世纪高级修道士的墓葬。借助于碳年代测定技术以及现代病理学和考古学知识,墓葬主人的身份将不再是一个秘密。考古学家表示这个墓葬是一个非常重要的发现,能够填补湖区修道院历史的缺失篇章。

弗内斯修道院位于巴罗因弗内斯,曾经为诗人威廉-沃兹沃斯和画家约瑟夫-玛罗德-威廉-特纳提供创作灵感。在对修道院进行紧急维护时,考古学家无意间发现一具身材粗壮的修道士的骨骸。这位西多会修士的墓葬能够一直保存至今堪称一个奇迹。他躲过了亨利八世 1537年对其修道院进行的迫害,接踵而来的盗墓者没有找到他的墓葬,维多利亚女王时代的考古学家也未能发现他的存在。上世纪30年代,人们曾对摇摇欲坠的修道院建筑进行加固,在深度挖掘过程中同样没有发现他的遗骸。

这位修道士是英国第二富有同时最有权势的西多会修士。不久后,他的身份可能不再是一个秘密。借助于碳年代测定技术以及现代病理学和考古学知识,专家们相信他们能够填补湖区修道院历史的缺失篇章。在1805年创作的自传体长诗《序曲》中,沃兹沃斯曾提到弗内斯修道院的“破败的墙壁”,特纳也在自己的一些画作中描绘这些墙壁。现在的墙壁上布满裂缝,由中世纪木基腐烂所致。

考古学家和结构工程师对墙壁进行了分析,而后进行深度挖掘,最后发现了一座未被破坏,没有记号同时此前未知的墓葬。这个墓葬位于修道院内殿,重要性显而易见。内殿是修道院最神圣的地方,通常留给最重要和最受人尊敬的人。考古学家在墓葬内发现了罕见的中世纪珠宝以及只有高级修道士才有的银制镀金权杖。

负责挖掘工作的牛津考古学研究院专家认为,这名修道士去世时的年龄在40岁到50岁之间。脊骨的弯曲程度说明,他体型较胖,可能患有2型糖尿病。他的胳膊放在腰部两侧,而不是在胸部交叉,这也说明他体型较胖。英国文化遗产保护机构负责人苏珊-哈里森认为,虽然这名修道士可能在12世纪50年代初去世,但这个墓穴的年代更有可能追溯到14世纪50年代到16世纪初。她说:“这是一个非常重要的发现,过去50年英国考古学界发现的其他任何墓葬都无法与其相提并论。”

墓葬内的权杖是教会高级成员身份的象征,它的头部由镀金铜打造,饰有银浮雕,图案为大天使迈克尔屠龙。末端呈钩状,采用毒蛇头造型。权杖的木制结构只有少部分保存下来。修道士佩戴的戒指由银制成并且镀金,上面镶嵌着一块刚玉。刚玉的底部可能有一个小洞,内装圣徒遗骸。5月4日至7日,戒指和权杖将对外展出。

在鼎盛时期,弗内斯修道院非常富有,达到难以置信的程度。在16世纪30年代英国国王解散修道院之后,修道院的财宝被洗劫一空,走向落败。英国文化遗产保护机构的哈里森表示,虽然权杖和戒指非常罕见,但他们更感兴趣的是墓葬本身。借助于更为先进的技术进行分析,考古学家能够在更大程度上揭开这座墓葬的秘密。通过碳年代测定确定具体时间并与历史记录进行比对,他们甚至能够知道这位修道士的名字。(孝文)

相关阅读

组图-盘点最具"女人味"国家 纬度越高地位越高

家发现史前驯犬新证据 猛犸象骨头伴葬显地位

探访中国隐士的美汉学家:隐士是中国最幸福的人

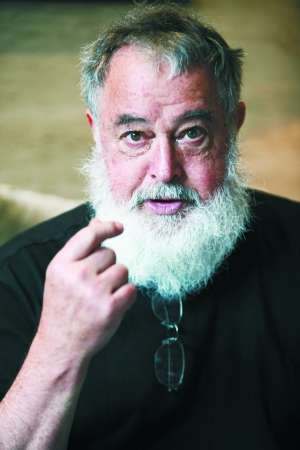

比尔·波特

美国当代作家、翻译家和著名汉学家。曾以“赤松”的笔名翻译出版了《寒山诗集》、《石屋山居诗集》和《菩提达摩禅法》等英文著作,并萌生了探访传说中的隐士的念头。

1989年的终南山旅行,他后来将路途中的见闻结集成一本书《空谷幽兰》。2006年,已经年近古稀的比尔·波特再次从北京出发,从五台山、太原、洛阳、合肥……一直到香港,拜访了禅宗六位祖师的道场。随后出版一本融合了知识、信仰与社会现状的调查笔记,名曰《禅的行囊》。今年4月,他又推出新书《黄河之旅》。

早报记者钱恋水

美国汉学家、翻译家比尔·波特(Bill Porter)是第一个追寻中国隐士的脚步并为之作书的人。4月15日,比尔·波特携新书《黄河之旅》来到北京,这是继《空谷幽兰》和《禅的行囊》之后他推出的第三本书。书中记录了20年前,比尔·波特于1991年春进行的一次追寻中国母亲河——黄河源头的旅行,从黄河入海口到约古宗列盆地的黄河源,他成为第一个到达黄河源的西方作家,这也是他返美生活前最后一次中华文明溯源之旅。

比尔·波特在此次约三个月的行程中走了5000多公里路,详细描述了黄河沿岸各地的历史遗迹和民间传说。在他的笔下,入海口荒凉的滩涂、菏泽的碧绿牡丹田、涛声入梦的大禹渡、雄伟壮观的壶口瀑布、榆林的沙地植物园、青铜峡的羊皮筏漂流、牧草青青的约古宗列盆地这些亘古不变的壮丽景观与延安街头的龙门阵、宾馆楼下彻夜欢唱的卡拉OK声、开封的小笼包和冰糖蒸梨交织在一起,见证了黄河流域自然人文古今变迁的历史。

英航天工程师研制飞行汽车 原地起落省堵车烦恼

飞行汽车概念图

科学网(kexue.com)讯 近日英国科学家开始了大胆的研究,这看起来如同科幻小说,不过在不就得将来它或许就变为现实。

英国的航天工程师准备设计出特别的空中汽车,它与普通汽油最大不同是顶有一副螺旋桨,可以利用两种不同的方式工作,充当汽车和飞机。根据英国的航天工程师介绍,他们这样的设计主要是为了解决当今英国交通拥堵问题,目前英国的道路经常处于瘫痪状态,这也给司机制造了巨大麻烦。

英国科学家设计飞行汽车

科幻电影中景象

来自利物浦大学的科学家计划创造这样特别的交通工具,它最方便的一点就是可以在拥堵状态下原地起飞。科学家已007中詹姆斯-邦德的战车产生灵感,他们相出了空中陆地两用车计划,根据介绍,这款汽车的最高飞行时速将达到60英里每小时,送利物浦到伦敦只需要1小时即可。不过驾驶它需要严格的飞行课程和昂贵的学费。

麦克教授表示:“这样的设计有可行性,不过这需要20-30年的时间,我们必须预计它可能出现的问题,必须确保万无一失。当然这样的飞行汽车十分方便,它们不需要跑道,原地起飞在普通的道路中十分重要。我们现在预计的飞行高度大约1500英尺左右。”

据悉目前美国宇航局也在研究类似的产品,美国与欧洲之间已经展开了飞行骑车的比赛。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

泰坦尼克沉没原因被证 低温致光线折射隐藏冰山

海面光线折射现象时常发生

科学网(kexue.com)讯 泰坦尼克沉默已经过去了100年,但至今我们还在研究它的沉默原因。一艘巨轮为什么会撞上冰山,在看到冰山前竟然没有任何反映,这至今还是个迷。不过最近科学家给出了合理的解释,这艘巨轮可能是因为海面上光线折射的原因,导致无法看到冰山才酿成悲剧的。

近日有科学家分析了当时的气候,认为泰坦尼克撞到冰山很有可能因为当时出现了极为罕见而又致命的天气情况,它创造了一个假的视野,在船员发现冰川是已经为时已晚。历史学家们认为,在当时有可能发生了海市蜃楼,由于视觉上的原因没有人能发现前面的灾难。当时靠近加利福尼亚的海域或许遭到了冷暖空气的夹击,科学家认为两种空气造成了光线的折射现象。

不同温度的光线折射角度不同

科学家表示,海面上的视觉大多情况下随着稳定的变换而发生偏差,温度高的时候,更有利于观察,前方物体通常会被向上折射,而在温度低的时候,光线则向下折射,物体甚至会与海平面平行,肉眼很难发现。科学家也在海面做了测试,他们在不同温度情况下观察远方的物体,发现视觉效果存在很大差异。

帆船如飘浮在水面上

英国历史学家提姆表示:“当时海面出现了光线折射现象,是船员们看到了一个假的海平面,这就是海市蜃楼,它隐藏了真实而又恐怖的冰川,正常情况下,不会有人能错过一座巨大的冰川。”

而提姆也表示当时的天气有些问题:“我们查看了当时大西洋上空的天气情况,发现当时北半球气压有些偏高,气流可能出现了问题。而当时北半球天气比较寒冷,而大西洋海域寒冷的洋流遇到的热空气时候,光线被弯曲。在清晰的情况下,一座冰山很容易被发现,至于此前认为船员玩忽职守,这样的说话不太准确,轮流换岗的船员不应该一起犯相同的错误。”

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

科学网(kexue.com)讯 泰坦尼克沉默已经过去了100年,但至今我们还在研究它的沉默原因。一艘巨轮为什么会撞上冰山,在看到冰山前竟然没有任何反映,这至今还是个迷。不过最近科学家给出了合理的解释,这艘巨轮可能是因为海面上光线折射的原因,导致无法看到冰山才酿成悲剧的。

近日有科学家分析了当时的气候,认为泰坦尼克撞到冰山很有可能因为当时出现了极为罕见而又致命的天气情况,它创造了一个假的视野,在船员发现冰川是已经为时已晚。历史学家们认为,在当时有可能发生了海市蜃楼,由于视觉上的原因没有人能发现前面的灾难。当时靠近加利福尼亚的海域或许遭到了冷暖空气的夹击,科学家认为两种空气造成了光线的折射现象。

科学家表示,海面上的视觉大多情况下随着稳定的变换而发生偏差,温度高的时候,更有利于观察,前方物体通常会被向上折射,而在温度低的时候,光线则向下折射,物体甚至会与海平面平行,肉眼很难发现。科学家也在海面做了测试,他们在不同温度情况下观察远方的物体,发现视觉效果存在很大差异。

英国历史学家提姆表示:“当时海面出现了光线折射现象,是船员们看到了一个假的海平面,这就是海市蜃楼,它隐藏了真实而又恐怖的冰川,正常情况下,不会有人能错过一座巨大的冰川。”

而提姆也表示当时的天气有些问题:“我们查看了当时大西洋上空的天气情况,发现当时北半球气压有些偏高,气流可能出现了问题。而当时北半球天气比较寒冷,而大西洋海域寒冷的洋流遇到的热空气时候,光线被弯曲。在清晰的情况下,一座冰山很容易被发现,至于此前认为船员玩忽职守,这样的说话不太准确,轮流换岗的船员不应该一起犯相同的错误。”

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处