科学

最新研究称野生大猩猩可能吃活猴或小羚羊(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月9日消息,据美国国家地理网站报道,最新研究显示,与有时无法抗拒汉堡包诱惑的素食者一样,本是食草动物的大猩猩可能在一定条件下,也禁不住诱惑将魔爪伸向同类。

尽管有些动物园饲养的大猩猩会吃肉,但就科学家所知,野生大猩猩仅以植物、水果以及奇异的昆虫为食。然而,最新一项研究在加蓬卢安果国家公园的非洲野生山地大猩猩的粪便中发现了猴和小羚羊的DNA样本。这一发现提出了一种可能性,即野生大猩猩可能具有秘密的食肉习惯——以腐肉为食。

德国马克斯-普朗克协会进化人类学研究所灵长类行为学家格利特-舒伯特(Grit Schubert)参与实施了这项研究。他认为,这项惊人发现或许具有更为平常的解释——而在黑猩猩可能被列为食肉动物之前,这些解释必须一一被排除掉。例如,大猩猩吃蚂蚁,而蚂蚁又以猴和其他哺乳动物的尸体和骨骼为食。研究人员推测,当大猩猩吃掉蚂蚁的时候,它们可能还吞下存在于蚂蚁消化道中的哺乳动物DNA,然后再排出体外。

另一种可能性则是,哺乳动物DNA来自于活猴或小羚羊,它们在大猩猩粪便中寻找可以食用的种子或其他残留植物颗粒时留下了自己的DNA。舒伯特说,猴或小羚羊“可能舔了舔大猩猩的粪便,或是闻了闻,或是在上面撒尿。大猩猩的粪便中出现哺乳动物DNA的可能性有很多。我并不认为大猩猩会吃肉。”

如果大猩猩真的吃肉,那么它们可能就是第一种食肉类人猿。我们知道,黑猩猩和倭黑猩猩就捕食其他哺乳动物,比如猴。马克斯-普朗克协会的遗传学家迈克尔-霍夫利特(Michael Hofrieter)也参与了这项研究。他说:“大多数食草动物都善于消化肉类。”研究结果于2月25日发表在《公共科学图书馆-综合》杂志的网站上。(孝文)

地球最大蛇类泰坦蟒曾以史前鳄鱼为食(图)

新浪科技讯 北京时间2月8日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究称,美国考古人员在哥伦比亚发现了一种新的史前鳄鱼,而这种远古爬行动物可能曾是已知地球上最大的蛇类的美餐。

如果你希望看到两个史前怪兽之间势均力敌的惨烈厮杀,结果一定非你所愿:在体长达45英尺(约合13.7米)的Titanoboa cerrejonesis巨蟒面前,体长仅7英尺(约合2.1米)的Cerrejonisuchus improcerus鳄根本不堪一击。领导实施这项研究的美国佛罗里达大学脊椎动物古生物学研究生亚历克斯-哈斯廷斯(Alex Hastings)表示,两者之间的战斗“呈一边倒的局面”。

他说:“即便是最小的Titanoboa蟒,面对我们发现的最大的crocodilyform鳄,都不会给对手任何机会。”哈斯廷斯与佛罗里达大学所属的佛罗里达自然历史博物馆共同实施了最新研究。Crocodilyform鳄是一种属于更加古老的鳄目家族的爬行动物,这个家族包括短吻鳄、凯门鳄、大鳄鱼等种类。

据哈斯廷斯介绍,2004年至2007年间,他们在挖掘哥伦比亚东北部一座露天煤矿(此处也是一个“非同寻常”的化石遗址)时,在相邻的两个地方找到了Titanoboa蟒和crocodilyform鳄的化石。这两种爬行动物都分布于距今6000万年前的南美洲,那时,南美洲当地环境正处于转变为现代雨林的前夕。哈斯廷斯说,该化石遗址是“让我们对当前生态系统的开端有了初步了解的发现之一。”

研究人员指出,除了发现Titanoboa蟒和crocodilyform鳄比邻而居的证据外,如今的蛇与鳄后代的行为也进一步体现了这两种爬行动物之间的交锋。例如,亚马逊流域的现代水蟒(包括当前世界最大蛇类头衔保持者绿巨蟒)常常以鳄鱼家族的现存成员为食,如凯门鳄。

哈斯廷斯表示,与这些蛇类一样,Titanoboa蟒可能总是在水边游弋,一待crocodilyform鳄放松警惕,就出其不意缠住其身体,令这个“小家伙”窒息而亡。他说:“对于可怜的crocodilyform鳄来说,这当然不是一个好的结局。”研究成果1月28日发表于《脊椎动物古生物学杂志》上。如果成功逃脱Titanoboa蟒的魔爪,crocodilyform鳄则可能以小蛇、青蛙、蜥蜴和哺乳动物为食。

研究报告称,crocodilyform鳄的亲属是鳄鱼家族中最小的成员dyrosaurid鳄,口鼻部非常短小,似乎专门以常常被“老大哥们”忽略的小动物为食。哈斯廷斯称,Titanoboa蟒是当时体型最大的陆地动物,最新发现让科学家对这种巨蟒又有了更多了解。他说:“这将充实我们对这些爬行动物各种能力的认识。”(孝文)

厄瓜多尔丛林发现新物种:玻璃蛙身体透明(图)(2)

5.鳞眼壁虎

鳞眼壁虎(scaly-eyed gecko)学名Lepidoblepharis buchwaldi,这也是科学家发现的一个新物种。它能轻易蜷伏于铅笔头上,即便到了成年也能做到这一点。生物学家汉密尔顿解释说:“这些家伙在森林地面的落叶周围爬行,它们真是太小了,让你很难发现。我们寻找这些小东西可耗费了大量时间,如果不仔细观察,我们就会错过它们,甚至连看一眼的机会都没有。”

6.无肺蝾螈

这种通过皮肤呼吸的无肺蝾螈是国际爬行动物与两栖动物生态学研究所的科考小组在厄瓜多尔丛林发现的三个相似物种之一。与今年1月该组织宣布的近一半新物种一样,无肺蝾螈也栖身于塞罗帕塔帕杰罗山(Cerro Pata de Pájaro)。这处位于厄瓜多尔西部的独特雨林地区被雾气所笼罩,横跨赤道,距太平洋海岸只有6英里(约合10公里),虽然覆盖面积小,但塞罗帕塔帕杰罗山却是14个在其他任何地方都找不到的新物种的家园。汉密尔顿说:“这些动物可能从大约1.1万年前的更新世开始就被限定在这片避难所。”

7.玻璃蛙

这种被称为“玻璃蛙”(glass frog)的青蛙有着透明的身体,由于不存在色素作用,其活动的器官清晰可见,包括跳动的心脏,令人赞叹不已。据国际爬行动物与两栖动物生态学研究所介绍,中美洲和南美洲雨林地区存在150多个玻璃蛙品种,但是,这些蛙类正感受到与世界上其他蛙类面临的一样的压力。

8.侏儒鬣蜥

国际爬行动物与两栖动物生态学研究所称,这只雄性欧桑尼斯氏侏儒鬣蜥(学名Enyalioides oshaughnessyi)一定会给人留下深刻印象,但面临家园被毁的威胁,它同样会很无助。该组织生物学家汉密尔顿在谈到栖息地减少和全球气候变暖时说:“这令这些物种面临双重压力。”据国际爬行动物与两栖动物生态学研究所介绍,由于牧场面积不断扩大,塞罗帕塔帕杰罗山的森林也遭到砍伐。气候变化可能还使雨林地区气温升高,变得干燥,让动物无法适应,遭遇无家可归的命运。(孝文)

厄瓜多尔丛林发现新物种:玻璃蛙身体透明(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月25日消息 据美国国家地理杂志网站报道,总部设在美国亚利桑那州的非盈利组织——国际爬行动物与两栖动物生态学研究所(RAEI)2010年1月14日宣布,一个由美国和厄瓜多尔研究人员组成的科考小组在厄瓜多尔高原森林地区发现了30个未知物种,其中包括极为罕见的无肺蝾螈、红眼树蛙等物种。

1.罕见雨蛙

这只尚未命名的雨蛙是科学家最新发现的物种之一。国际爬行动物与两栖动物生态学研究所(RAEI)称,由于中美洲和南美洲日益隔绝的孤岛遭遇森林砍伐,加之全球气候变暖,科学家们担心,在我们尚未知道它们的存在以前,此类未知的物种就从地球上消失了。

2.以蜗牛为食的蛇

科学家晚上仅在厄瓜多尔沿海干燥雨林地区搜索了20分钟,就发现了一个新蛇种,盘在生物学家保罗-汉密尔顿(Paul Hamilton)头顶的树干上。国际爬行动物与两栖动物生态学研究所(RAEI)的科考小组便由汉密尔顿领导。他说:“这表明我们对那里的状况知之甚少。”这条蛇是依靠如蛞蝓和蜗牛等腹足类动物为生的极少动物之一。它是一个新物种,而与其关系最近的“亲戚”却住在350英里(约合560公里)外的秘鲁境内。

3.红眼雨蛙

这是2010年1月科学家宣布发现的一个新的雨蛙品种,蜷伏在厄瓜多尔丛林的叶子上。这种青蛙的生活完全依赖于丛林,它不是在水中产卵,而是在树上。更令人吃惊的是,它孵出来的也不是蝌蚪,相反,后代一出世即拥有了与父母一样的外表——只是父母的迷你版,有些比针头大不了多少。

4.伪装竹节虫

国际爬行动物与两栖动物生态学研究所的科考小组发现了四种有趣的竹节虫,它们拥有动物王国最出色的伪装能力,比如上图显示的竹节虫。科学家在寻找爬行动物和两栖动物时拍下这些昆虫的照片,后来他们才知道自己发现了四个Xylospinodes属竹节虫的新品种,这令他们倍感吃惊。

科学家解开马达加斯加动物来源之谜(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月25日消息 据美国国家地理杂志网站报道,只有在电影中,我们才能看到狮子、斑马、长颈鹿和河马被冲到马达加斯加岛上,开始新的生活。但一个新电脑模型显示,动画片中展现的这一场景可能具有一定的真实性,即生活在马达加斯加上的环尾狐猴、狐蝠以及其它哺乳动物的祖先当年乘坐天然的“木筏”,来到了这座位于印度洋的岛屿上。

漂流论可信度更高

从这个模型得出的发现有力地支持了一项有着70年历史的理论。根据这一理论,来自非洲东南部大陆的哺乳动物当年漂流到马达加斯加,它们利用的交通工具是大原木或者漂浮的植被。在上演漂流记前,风暴将它们卷入大海。模型显示,在洋流的带动下,这些古代难民来到马达加斯加,上岸前曾在海上漂流了数周时间。

基于遗传以及生态系统证据,“漂流论”与另一项理论相比,可信度更高,后者认为哺乳动物通过大陆桥来到马达加斯加,大陆桥随后被漂移的大陆摧毁。漂流论面临的问题是,马达加斯加周围的洋流和盛行风当前的走向是从西向东,它们逐渐远离这座岛屿,而不是靠近。但利用通常情况下用于全球气候变暖研究的电脑模拟,科学家认为5000万年前的洋流可能更适于动物上演“漂流记”,帮助它们来到马达加斯加。美国印地安纳州普渡大学古气候学家、研究小组成员马修·胡伯尔表示:“生物学家的分析是对的。”

大陆桥论存在缺陷

大陆桥论的一个缺陷在于,当前生活在马达加斯加上的哺乳动物群体规模较大的只有4种。它们是非洲大陆哺乳动物的远亲,体型相对较小。胡伯尔说:“如果非洲和马达加斯加之间存在一个大陆桥,为什么大象或者狮子这些大型哺乳动物没有前往马达加斯加呢?”除此之外,遗传证据也显示哺乳动物是一波一波来到马达加斯加的,并不具连续性,中间间隔时间长达数百万年。

大约5000万年前,狐猴开始迁移,类似刺猬的马岛猬紧随其后,而后是长尾灵猫等类似猫鼬的肉食动物,最后是2400万年前开始迁移的啮齿类动物。在确定生物学证据能够支持漂流论之后,胡伯尔以及研究论文联合执笔人、香港大学的詹森·阿里开始研究马达加斯加周围的洋流是否随时间改变。

二人的研究论文刊登在20日的《自然》杂志上。他们在论文中指出,5000万年前的非洲和马达加斯加距离当前位置南部大约1000英里(约合1600公里),位置的改变由大陆漂移所致。通过将有关地球古代海洋和大气的数据导入现代气候模型,胡伯尔和阿里发现两个大陆块周围的洋流曾一度向东流动,也就是流向马达加斯加。

能够平息争论

根据胡伯尔的预测,在洋流移动速度最快的时候,行程270英里(约合430公里)的海上漂流可能需要大约3周时间。他说:“电脑模拟显示,移动速度非常快的洋流极少出现,每100年可能只有1个月处于这种状态。”胡伯尔和阿里指出,小型哺乳动物天生新陈代谢缓慢,能够在没有太多食物和淡水情况下存活数周时间。

杜克大学狐猴中心负责人安妮·尤德尔表示,这些新发现让她感到非常兴奋。虽然并没有参加胡伯尔和阿里的研究,但尤德尔还是对刊登在《自然》上的论文发表评论。她说:“虽然这些发现让我感到很吃惊,但我同时也非常欢迎这些发现。在我看来,这场争论可以画上一个句号了,即哺乳动物通过海洋漂流方式从非洲来到马达加斯加。”

胡伯尔指出,新电脑模拟也可能帮助揭开其它生物学谜团。他说:“我们将进行研究,看看能否解释猴子是如何来到南美的。古生物学家认为它们在始新世的某个时期前往美国,也就是在5580万年前至3390万年前之间。由于当时的南美不与任何大陆相连,猴子一定是通过漂流的方式离开非洲并最终抵达南美。” (孝文)

食木船蛆入侵波罗的海:威胁数千海盗沉船

新浪环球地理讯 北京时间1月22日消息 据国家地理杂志网站报道,可怕的食木船蛆正在大举入侵欧洲北部的波罗的海。科学家警告说,这些动物对数千艘海盗沉船以及历史上的其它著名沉船构成威胁。几个世纪以来,波罗的海的低温含盐海水一直保护沉船免受蠕虫状软体动物侵蚀。但根据一项新研究得出的推测,受全球气候变暖影响,波罗的海正为船蛆提供一个更为舒适的生存环境。

研究报告联合执笔人、瑞典哥德堡大学海洋生物学家克里斯廷·阿佩尔维斯特指出,船蛆在10年内便可让一艘沉船化为乌有,现在已经进攻了大约100艘沉船。从13世纪开始,它们便开始入侵德国、丹麦以及瑞典沿岸的波罗的海海域。他说:“从1990年开始,船蛆在波罗的海南部展开的入侵便呈大规模扩张之势。”

直到最近,食木软体动物仍很难在含盐量较低的波罗的海生存下来,它们的生存通常需要含盐度较高的海水。船蛆为何突然间大举扩张仍旧是一个谜,但研究显示不断上升的海水温度可能与此有关。阿佩尔维斯特表示,在温度较高的海域,动物面临的生存压力由于某种原因低于低盐分环境。

船蛆入侵将对这一地区的海洋考古产生灾难性影响。长期没于水中的史前木结构定居点以及保存完好的沉船便位于这一地区,其中包括已经打捞出海的17世纪瑞典战舰“瓦萨”号。“瓦萨”号保存于斯德哥尔摩,现已成为博物馆的一个热门展品。

为了保护这一地区保存完好的沉船免遭船蛆破坏,研究人员建议为沉船披上一件聚丙烯外衣或者使用海床沉积物和沙袋加以保护。类似这样的计划将涉及到一片广阔的海域。假设波罗的海拥有10万艘保存完好的沉船,保护计划将达到何种规模我们可想而知。阿佩尔维斯特说:“完好程度近乎完美的高桅横帆船仍有待我们去发现。研究人员每次派遣远程遥控设备潜入水下,都会发现新的沉船。”(孝文)

最新研究显示超级肺功能赋予恐龙竞争优势

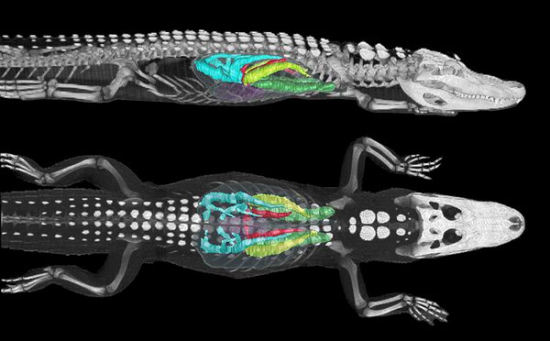

新浪环球地理讯 北京时间1月19日消息 据美国国家地理网站报道,美国科学家对现代短吻鳄的最新研究发现,恐龙不同寻常的肺功能可能令其在与早期哺乳动物的竞争中占据了优势。

科学家发现,短吻鳄今天也采用类似鸟类的高效呼吸方式。短吻鳄与恐龙拥有共同的祖先。在哺乳动物中,每次呼吸都将富含氧的空气输送至肺中称为肺泡的“死胡同”。在肺泡中循环的空气将氧气送至血液中,同时又从血液带走二氧化碳。

不过,鸟类没有肺泡,空气只能从某一个方向进入它们的气囊。这种进化使鸟类的肺部充满了“新鲜”空气,令其能在使其他动物死亡的高度下呼吸。为揭开短吻鳄呼吸之谜,科学家将液体注入死亡美洲短吻鳄的肺中,测量气流流动方向。

研究小组发现,和鸟类相似,空气绕过某些支气管或气道,仅在被呼出时才回流通过这些支气管。这种呼吸模式可能在距今2.51亿年至1.99亿年前的三叠纪时代的祖龙(archosaur)身上就出现了。祖龙是鸟类、恐龙和短吻鳄的共同祖先。

在三叠纪时代早期,空气中的氧含量要比现在要低。领导实施这项研究的美国犹他大学进化生物学家法玛尔(Farmer)说:“我们知道,鸟类的这种肺部结构一定程度上说明了它们擅长在稀薄空气中活动的原因。我们的研究数据表明,祖龙在氧含量较低的环境中具有竞争优势。”

恐龙的高度适应性或许还说明,在距今6500万年前恐龙灭绝以前,哺乳动物的体型总是很小的原因。法玛尔指出:“这些哺乳动物好像一直受到祖龙的遏制,身体总是长不大。”研究结果1月15日刊登在最新一期《科学》杂志上。(孝文)

2009地球十大环境损失:狐猴成野味菜单

新浪环球地理讯 北京时间12月17日消息,据美国国家地理网站报道,国家地理杂志网站评出2009年地球遭受的十大环境损失,其中包括全球气候继续变暖,海洋开始对吸碳失去胃口,碳监视卫星坠海,印度地下水严重流失,灰狼被美国鱼类和野生动物管理局排除在受保护动物名单之外致使猎杀行为上演等等。

1.全球气候变暖并不“温柔”

专家们在接受《国家地理杂志》采访时表示,2009年人类掀起声势浩大的地球保护战,世界领导人发誓对抗全球气候变暖,但气候继续呈戏剧性变化趋势,让2009年的地球遭受一系列环境损失。华盛顿皮尤环境组织常务董事乔舒亚·赖克特指出,气候问题是人类面临的众多日趋严峻的环境挑战之一。

环境保护主义者斯图亚特·皮姆表示,这并不是一个温和的升温过程,我们正以激烈的方式破坏地球气候。围绕气候变化展开的讨论焦点就是大多数人认为的可能后果是否太过轻微。很多人认为两极冰层融化速度大大超过大多数人的预计。身为杜克大学保护生物学家的皮姆说:“如果评选2009年最令人感到沮丧的事件,我想自己可能会选择全球气候变暖。”

2.海洋开始对碳失去胃口

根据11月进行的一项研究,随着2009年全球温室气体排放量继续增长,全球气候进一步遭到破坏,海洋似乎也在一定程度上对吸收二氧化碳失去了胃口。二氧化碳是导致地球“发烧”的主要温室气体。

此项研究时间跨度在2000年至2007年之间。在这段时间里,人类活动排放的碳被海洋吸收的数量从27%跌至24%。根据这项由哥伦比亚大学拉蒙特·多尔蒂地球观测站海洋学家萨马·科哈提瓦拉领导的研究,海洋为何对碳失去胃口目前仍不清楚,可能与海洋吸收太多碳导致酸性提高有关。

3.肯尼亚因无雨遭干旱袭击

环保人士在2009年夏季宣布,在肯尼亚10多年来遭遇的最为严重的旱灾中,已经有数十头大象以及数十只其它动物被活活渴死。通常情况下,这一地区会在3月和4月迎来所谓的“长雨”以缓解缺水情况。但2009年“长雨”并没有降临肯尼亚,导致这个东非国家部分地区的旱灾进入第三个年头。

旱灾为何出现现在仍旧是一个未知数。一些人将指责的矛头对准全球气候变暖,其他人则认为由长期天气周期所致。不管到底由何种因素导致,可怕的干旱都已迫使牧人非法将牲畜赶进肯尼亚的公园和保护区寻水,牲畜为争夺宝贵的水与生活在这些地区的野生动物展开竞争。肯尼亚野生动物保护局发言人保罗·乌多托对“国家地理新闻”网站表示:“对我们的动物来说,可怕的干旱就如同一场噩梦。”

4.灰狼失去保护 猎杀开始上演

今年5月,美国鱼类和野生动物管理局根据联邦《濒危物种法》,正式将生活在落基山脉北部的灰狼排除在受保护动物名单之外。一些环保人士将这种做法视为一种环境损失。几个月之后,爱达荷州和蒙大拿州野生动物管理人员对猎狼活动开绿灯,这在数十年来还是第一次。

9月1日,狩猎者开始在爱达荷州追杀灰狼。截至11月30日,爱达荷州已有114只灰狼遭到猎杀。蒙大拿州的“猎狼季”结束于11月16日,共有74只灰狼死在人类枪口之下。面对这一决定,包括野生动物保卫者和生物多样性中心在内的环保组织联合起来,希望向法院提出请求,颁布禁猎令,但他们最终错过了上诉期限。

这些组织表示,猎杀行为可能在遗传上让灰狼亚种陷入与世隔绝状态,威胁到数量恢复到可持续水平的能力。生物多样性中心濒危物种项目负责人诺亚·格林瓦尔德在一份媒体声明中说:“法庭作出将灰狼排除受保护动物之外的决定让恢复过程遭遇挫折,我们希望这只是一个临时决定。”

5.加勒比海失去鲨鱼和梭鱼

科学家5月宣布,一些鲨鱼和梭鱼种群在加勒比海珊瑚礁周围游动的景象已经成为过去。渔民已让珊瑚礁成为一个没有大型捕食者出没的世界。入侵的太平洋蓑鲉等体型较小的捕食者从水族馆逃了出来,开始填补鲨鱼等体型更大鱼类留下的空白,最终让珊瑚礁群落经历一场变迁。

研究报告执笔人、佛罗里达州大学沿岸海洋实验室研究员克里斯·斯托林斯对“国家地理新闻”网站表示:“健康而完整的珊瑚礁需要大型掠食性鱼类的存在,以便继续为人类社会提供食物并展现美丽一面。”杜克大学的皮姆指出,大自然每年都会经历这样或那样的劫数以及令人感到绝望的灾难,大型捕食者的消失只是其中之一。他说:“我们仍在砍伐森林,仍在向大气排放大量温室气体,仍在过度捕捞。”

6.对北极大冰原失去希望?

十多年来,北极冰冠一直稳步朝着夏季死亡之路迈进。国际环保组织——世界自然基金会副总裁比尔·艾肯鲍姆表示,2009年出现的“夏季北冰洋将成为一个无冰世界”这一预言在公众中间产生共鸣。他指出:“冰量减少对北极熊、海象等标志性动物的生存带来威胁,同时也威胁到依靠野生动物生存的当地居民。我相信我们已经意识到北极正在发生什么,这无疑是一个巨大损失。”

7.碳监视卫星坠海

2月,一颗将绕地球轨道运行并负责监视全球二氧化碳排放的卫星在发射时出现故障,最终坠入南极洲附近海域,这颗不幸的卫星就是“轨道碳观测者”。研究人员原来希望“轨道碳观测者”能够帮助他们进一步了解地球周围温室气体分布情况,并利用获取的数据提高气候预测能力。美国历时9年耗资2.7亿美元研制“轨道碳观测者”,它的坠海被美国宇航局(NASA)官员称之为“全损”。

8.狐猴出现在野味菜单上

3月的一场政变让非洲岛国马达加斯加陷入政治动荡,在此之前,狐猴还在很大程度上摆脱了其它灵长类动物遭受的被猎杀制成野味的悲惨命运。环保人员8月表示,狐猴的好运已经走到头了。现在,疯狂的犯罪分子提高了富有食客对灵长类动物的需求。

随着马克·拉瓦卢马纳纳总统被赶出办公室加之用于保持马达加斯加国家公园正常运转的所有外国资金流入被切断,一系列更显而易见的环保倒退事件出现,狐猴命运发生的这种不幸转变就是其中之一。

“保护国际”主席拉塞尔·米特梅尔在一份媒体声明中表示:“偷猎者纷纷猎杀这种‘下金蛋的鹅’,除此之外,他们不愿意做其它任何事情。疯狂的猎杀最终导致这种人们最希望看到的动物数量骤减。通过掠走未来环保收入这种方式,他们对这个国家尤其是当地带来不利影响。”

9.印度地下水严重流失

利用一前一后两颗在轨卫星——“重力恢复和气候实验”(GRACE),美国宇航局科学家得以了解印度北部小麦、水稻和大麦灌溉田地下水流失情况。根据观测,2002年至2008年灌溉田地下水减少了26立方英里(约合109立方公里)。观测发现刊登在8月出版的《自然》杂志上。

全球水政策项目负责人桑德拉·波斯泰尔表示,这一发现说明当前的用水速度已经达到无法承受的程度,如果继续下去,将最终影响到印度的粮食供应。她说:“我们已经在印度一些地区发现这种情况。由于从地下更深处泵水费用昂贵或者井水太咸太涩,当地的水井已经被遗弃。”

10.美国人消极应对环境挑战

美国总统巴拉克·奥巴马任命一些科学家担任政府职务,例如由朱棣文担任能源部长,由简·卢布琴科担任国家海洋与大气管理局局长。奥巴马的这些决定让环境问题成为2009年全球关注焦点。

但由于受一系列问题困扰,美国政府在应对环境挑战上表现得并不积极,这些问题包括经济形势萎靡不振,富有争议的国家医疗保健政策以及旨在抑制国内温室气体排放的能源法案“迟到”。华盛顿国际环境政策组织——皮尤环境组织常务董事赖克特表示:“在为解决环境问题投入的时间和精力方面,美国政府显然无法达到令很多环保组织满意的程度。”(孝文)

北冰洋深处发现多种奇异水母如海中魅影(组图)

新浪环球地理讯 北京时间12月15日消息,据美国国家地理网站报道,美国国家海洋与大气管理局(NOAA)对北冰洋加拿大盆地(Canada Basin)展开为期两个月的科学考察,利用遥控潜水器对大海深处进行探测,发现了很多不同寻常的奇异水母和其他新物种。

1.Crossota norvegica水母

加拿大盆地是北冰洋海域最深、勘探程度最少的地区。图中所示的水母是遥控潜水器在8530英尺(约合2600米)的海洋深处发现的,表面呈猩红色,学名为Crossota norvegica。Crossota norvegica虽不是新物种,但在2005年的那次考察中,科学家的确发现了多个深海新物种,其中一些在2009年发表的最新论文中曾经描述过。参加这项研究的美国加利福尼亚州蒙特瑞半岛学院生物学家凯文-拉斯科夫(Kevin Raskoff)对如此多水母种类生活在北冰洋深处吃惊不已。拉斯科夫说:“我们知道那里会有一些有趣的水母,但现实情况远远超出了我们当初的所有想象!”

2.“裸体”蜗牛

生物学家还在1148英尺(约合350米)的深处抓到了学名为Clione limacina的“海天使”(Sea Angel)。这个小精灵显然并不在意暴露自己的“缺陷”:据科学家在2009年12月介绍,它其实是一种没有贝壳的“裸体”蜗牛。加州大学生物学家格蕾琴-霍夫曼(Gretchen Hofmann)2008年在一份声明中称,这种海洋蜗牛(多数只有扁豆大小)往往是很多物种的盘中美餐,令其成为海洋中的“薯片”。

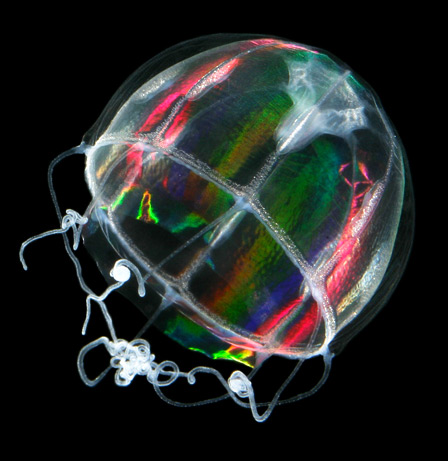

3.Narcomedusa水母

科学家在2009年12月表示,他们从2002年的标本中发现了一个常见的水母种类——学名narcomedusa 的新物种,并在2005年又确认了数百个,图中所示便是在2005年发现的。蒙特瑞半岛学院生物学家拉斯科夫表示,科学家在如此常见的水母群中发现新的种类,表明我们对北极的了解是多么有限。他补充说,水母是地球上科学家了解最少的动物之一:“在动物世界,它们看上去就像‘外星人’。”

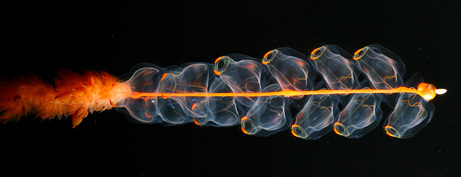

4.管水母目动物

上图是2005年发现的管水母目动物。据科学家介绍,每个管水母目动物其实都是一个与水母相关的生物群落,如上图右半部分的游泳体,为整个群落提供推进力。这个群落中的成员分享同一个传递营养物的管状茎(橙色)。拉斯科夫在2009年12月介绍,有些管水母目动物体长达10英尺(约合3.1米),是深海中最大的动物之一。

5.Crossota millsae水母

科学家在2009年12月宣布,他们2005年在加利福尼亚和夏威夷海岸附近海洋深处发现了这个红粉色的水母——学名Crossota millsae。拉斯科夫称,生物学家逐渐意识到水母是海洋中一种比以前想象的更为常见的食肉动物。他说:“我们对水母的认识和研究都不够,而实际上,它们在深海食物链中起着重要作用。”

6.Sminthea arctica水母

科学家在2009年12月的声明中介绍,Sminthea arctica(摄于2005年)是在北冰洋发现的最常见的水母。据美国国家海洋与大气管理局网站称,科学家计划在气候变暖和冰山融化显著改变北冰洋环境以前,对这片海域尚未探测的区域展开深入调查。(孝文)

国家地理最受欢迎图集:抹香鲸捕食巨型鱿鱼上榜(2)

6. 达尔文进化论七大“缺失环节”

本图显示的是拥有3.75亿年历史的古化石物种提克塔利克(Tiktaalik)。提克塔利克是一种“鱼足动物”。今年二月份,为纪念进化论创始人查尔斯-达尔文诞辰200周年,国家地理新闻请数位科学家评出了物种进化过程中的七大化石物种,提克塔利克就是其中之一。七大化石物种图片集于2月份发表于国家地理新闻。这种奇怪的“鱼足动物”不仅仅长有鱼腮和鱼鳞,而且还有四足动物的特征,如像四肢一样的鳍、肋骨、灵活的颈部和类似于鳄鱼的头部。科学家们认为,提克塔利克是水生生物开始向陆地生物过渡阶段的重要证据。

7. 新云型

图中这种波涛形状的怪异云型出现于美国爱荷华州上空。从地面上看这种云,就好象是在海底向上看海面上汹涌的波涛。这种云也被昵称为“雅克-库斯托云”。专家认为,这是自1951年以来首次发现的新云型。这组新云型图片于今年6月发表于国家地理新闻。

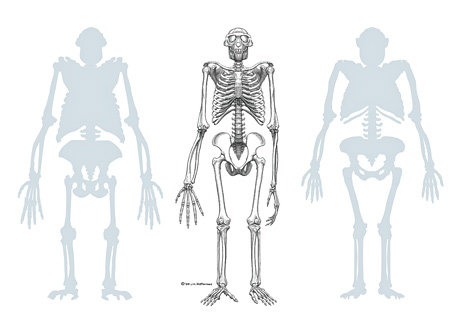

8. 最古老人类祖先骨骼化石

此前,普遍认为在人类和现代猿之间存在着一个缺失的进化环节。今年10月,科学家发现了人类可能的新祖先,即“拉密达猿人”(Ardipithecus ramidus),也被称为“阿尔迪”(Ardi)。拉密达猿人可能就是这个缺失的进化环节。本图也是国家地理新闻“最古老人类祖先骨骼化石”图集中的一幅。中间的骨架就是科学家们根据所发现的化石碎片还原出来的拉密达猿人的骨架。科学家们分别将拉密达猿人的骨架、非洲黑猩猩的骨架(左)和南方古人猿的骨架还原成实体大小,然后对比它们之间的差异。通过对比分析,科学家们发现,拉密达猿人既适应树上生活,也适应地面行走。这表明,拉密达猿人正处于一个我们此前所不知道的进化过程,也就是那个缺失的环节。

9. 十大失败的世界末日预言

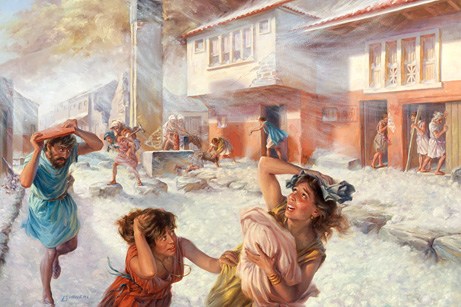

许多人都知道,玛雅文化中的一种历法指出2012年将是世界的末日,而且现代许多人都相信这种预言。一些古罗马人也曾把公元79年的意大利维苏威火山爆发看作是即将到来的世界末日。事实上,历史上曾经出现过许多关于世界末日的预言,但最终或终将都被证明为失败的预言。国家地理新闻于11月推出关于“十大失败的世界末日预言”的图片集。本图再现了公元79年火山爆发时庞贝古城的民众慌忙逃离的情景。

10. 珍稀动物

通过“珍稀动物”图片集,国家地理新闻向人们介绍了多种奇特、珍稀的动物,如奇特的小耳犬、美洲虎、巨型犰狳、丛林犬等。图片中显示的是一种罕见的小耳犬,这只小耳犬发现于秘鲁的亚马逊雨林中。(彬彬)