自然

盘点地球六处似外星地区 加拿大冰原如火星(图)

北京时间3月5日消息,据国外媒体报道,当科学家们规划未来的行星或月球探测项目时需要进行一些野外实际测试。这就需要最接近这些外星环境的野外条件,因为我们不可能将设备实际送上外星球进行测试。于是我们这颗行星上的一些极端环境便成了受欢迎的地点。这些地区的环境极其恶劣,有些甚至让人有身处外星之感。

1.加拿大的红色行星

加拿大的红色行星

加拿大的红色行星霍顿火星项目(The Haughton Mars Project)旨在通过一种最为便捷的手段对未来计划前往火星考察的人员和设备进行测试。加拿大的德文岛(Devon Island)是全世界最大的无人岛屿,这里有著名的霍顿陨石坑,其直径12英里(约合19公里),是大约2300万年前一颗陨星撞击地球时形成的。研究人员们表示,这块北极岩石荒野中的地质学和生物学特性为人们研究火星的可能演化史提供了独特的视野,尤其是对火星的水和古代气候学方面的研究工作,地质学历史上陨星对于地球和太阳系中其它行星体的撞击,以及生命可以承受的最极端环境条件限制等等。尽管地球上没有任何地方可以达到火星表面所具有的那种极端低温,干燥,低压和强辐射环境条件,但这片荒野毕竟是科学家们在能够在地球上找到的最接近火星环境的地点之一。

2.在沙漠中进行测试

在沙漠中进行测试

在沙漠中进行测试美国宇航局实施的沙漠研究和技术试验(D-RATS)项目在亚利桑那的沙漠中进行人机系统的实验。这里干燥,多沙尘的环境以及极端的温度变化让这片沙漠成了测试火星车和未来用于人类宇航员登陆其它星球时使用的居住舱技术性能的极佳场所。在这里,从1998年以来一直在进行这方面的实验工作。去年这里还进行了未来计划用于在其它行星表面行驶的高性能探测车,自动考察车助手,宇航员居所,新型太空服以及深空通讯系统等设备。

其中一项新技术是太空探索交通工具(Space Exploration Vehicle),这是一种转运车辆,它可以在太空自由飞行,也可以安装在一种12轮的车身底盘上,成为一辆壮实的,大小和皮卡般相当的探测车。它的增压舱可以支持两名宇航员进行为期14天的考察。其它在此接受测试的还包括美国宇航局的半人马运输车,这是一种闪着金光的小车,它可以装载宇航局灵巧的机器宇航员Robonaut。其它工具,包括钻探设备等,也可以由半人马运输车携带。进行所有这些测试都自有其原因:美国宇航局正计划在未来执行一项名为“Osiris-Rex”的小行星取样返回任务。根据这项计划,该局将对小行星1999 RQ36进行表面取样,并于2023年将样本送回地球。

3. 夏威夷的火山

尽管对于大多数人而言,夏威夷更多的意味着美丽的沙滩和度假胜地,但是事实上这里有着很多崎岖的地形,尤其是在莫纳克亚山。这是一座位于夏威夷大岛上位置偏僻的休眠火山。在莫纳克亚山的坡地上有一处地点非常像月球上的陨石坑,美国宇航局和它的国际合作伙伴们当然不会错过机会,他们在这里演练着未来的月球探测计划。研究人员们也在这里测试他们用于寻找月球或其它天体上水冰的技术,以及开发,储存矿物,金属和阳光的技术方案。

在2010年,在这里发现了富氧的土壤样本,这一特征和月球土壤很像。为了利用这一资源,加拿大的工程师们开发了一种名为“风化层采掘机”的设备。在莫纳克亚山,这套采掘设备挖掘并将其采集的火山灰送入一种可以熔化并处理物质的装置,这种装置可以将含有甲烷的物质处理并产生水。随后这些水会被点解,形成氢气和氧气。然后将这些得到的氧气液化并储存起来备用,氢气则用来产生重新制造甲烷反应剂或者输入燃料电池用于其他方面的电力需求。

4. 在湖泊中寻找地外生命的起源

在湖泊中寻找地外生命的起源

在湖泊中寻找地外生命的起源在加拿大不列颠哥伦比亚省的帕维湖(Pavilion Lake)水下深处,美国宇航局和国际合作伙伴们正在研究淡水微生物的起源问题,这些微生物是地球上最早的居民之一。宇宙生物学家正将在此收集的数据应用于太阳系及更遥远太空中的地外生命搜寻工作。在帕维湖,研究人员还使用深水潜艇模仿未来对近地小行星的探测任务,包括对通讯延迟的模拟,而湖水的浮力也将让宇航员们能更加真实的体验小行星的微弱重力。

5. 佛罗里达海底

佛罗里达海底

佛罗里达海底在佛罗里达州附近的海底可以让你模拟体验国际空间站上生活——至少美国宇航局是这么认为的。“Aquarius”是全世界唯一一座永久性的水下居所兼实验室,它位于基-拉戈(Key Largo)海岸外3.5英里(约合5.6公里)处的海面下。宇航员在此长期居住,时间长达3周,这样做可以让他们提前了解在飞船上生活是什么感觉。同时在这里还可以方便地进行水下模拟太空行走以及探测车驾驶训练。就在今年夏季,宇航员们还将在这里模拟进行一次小行星登陆考察计划。

6. 加拿大含硫泉水

加拿大含硫泉水

加拿大含硫泉水博拉峡湾通道(Borup Fiord Pass)是加拿大努纳武特地区埃尔斯米尔岛上一处被冰川切割出的峡谷谷地,这里拥有大量含硫泉水。这里大致位于霍顿陨石坑所在地以北1000英里(约合1600公里),这里为科学家们提供了模拟研究木星卫星的最好场地。

美国行星学会已经资助了一个研究项目,试图更好地了解这一地区的生物学,地质学和化学状况。这里的景观在地球上是独一无二的:大量的水从冰川表面裂隙中涌出,并沉淀出大量的硫,石膏和钙华。与此同时,这里的空气中也充斥着硫化氢的气味。这一切改变了这里冰川的面貌,留下显著的印记。这里特殊的化学特性,加上极端寒冷干燥的气候环境,让这里像极了火星和木卫二地下可能存在的水热系统。(晨风)

澳大堡礁首次拍到鲨鱼相食场面(组图)

新浪环球地理讯 北京时间2月14日消息,据美国国家地理网站报道,鲨鱼是海洋中的霸主,它们以其它鱼类和海洋生物为食,但是最近在澳大利亚大堡礁水域,科学家们拍摄到惊人一幕:一条鲨鱼正吞食另一条被其捕获的鲨鱼,此时这条流苏须鲨几乎已经将半条鲨鱼吞下。

大快朵颐

大快朵颐

大快朵颐丹妮拉·西塞瑞利(Daniela Ceccarelli)和大卫·威廉姆森(David Williamson)来自澳大利亚研究委员会下属的珊瑚礁研究中心,他们在对这片海域中的珊瑚进行研究时无意中拍摄到了这一场景。

西塞瑞利说:“我首先注意到的是一条几乎呈白色的竹鲨。”但是她当时以为是这条鲨鱼将头藏在了珊瑚礁下面,于是便试图去查看它隐藏的前半部分。但是当她游近之后,她才发现了事情的真相。她说:“事情变得很清楚了,一条须鲨已经吞下了竹鲨的前半部。竹鲨毫无动静,显然已经死了。”

科学家之前对于鲨鱼胃部残留物的解剖研究显示,须鲨确实会吞食其它种类的鲨鱼。不过西塞瑞利说:“我怀疑这可能是首次直接目击这样的事件。”并且她非常确信这张照片应该是首次公开发布的须鲨吞食其它鲨鱼的图像资料。

旗鼓相当

旗鼓相当

旗鼓相当澳洲大堡礁,一条流苏须鲨正试图吞下一整条竹鲨。这两条鲨鱼的体长接近,从头到尾都在100~125厘米左右。并且两者的活动范围也相重合,大致都位于西太平洋区域,它们都喜欢在这里广阔的海底珊瑚礁浅海海床上到处游弋。

“在某些区域须鲨比较常见,这两种鲨鱼游弋的路径就有可能交汇。竹鲨喜欢在海床上到处搜寻食物,有时候会将脑袋钻进洞穴或狭缝中,寻找一些无脊椎动物食用。”根据资料,褐竹鲨常常被发现出现在潮汐湖泊中,并且它们在离开水的情况下能够生存12小时。

地毯鲨

地毯鲨

地毯鲨扁平的身体,长满胡须的脸——因此毫不奇怪的,这种须鲨有时也被称作“地毯鲨”。

西塞瑞利说:“它们会安静地趴在海床上进行完美的伪装,一动不动地耐心等待猎物的靠近,然后用闪电般的速度捕获猎物。”

作为一种采用守株待兔策略的捕食者,须鲨不能对自己所吃的食物有所挑剔。这也就帮助解释了为何在澳洲大堡礁的那条须鲨竟然会吞食其它种类的鲨鱼这种看似怪异的现象。

和许多其他种类的鲨鱼一样,须鲨的下颚骨可以松开,帮助它们吞下非常巨大的猎物。它们口中的牙齿倾向后方,从而帮助它们将猎物往里面推送。

西塞瑞利指出:“只要给予足够的时间,它们可以吞下并消化甚至比它们自己体型还要大的猎物。”

完美的伪装

地毯鲨

地毯鲨一条流苏须鲨隐藏在周遭环境之中,难以辨认。其身上网格状的花纹和精细的皮肤流苏让它的扁平身体能够很好的隐藏起来。

不过,尽管科学家们知道须鲨可以捕获并吞下非常巨大的猎物,但是他们仍然无法确定这种动物是如何处理几乎和它们身体一样大的猎物,比如一整条鲨鱼的。西塞瑞利说:“我们现在对于须鲨如何消化它的食物知之甚少。大部分鲨鱼会囫囵吞枣地一下子吞下整条猎物,因此,面对几乎和自己一样大的猎物,须鲨要想整个吞下它估计将需要花费数天的时间。”

现在,一份有关珊瑚礁水域中鲨鱼相食的论文已经发表在了最近的一期《珊瑚礁》杂志上。(晨风)

最新视频现惊人奇观 西伯利亚境内远古猛犸复活

视频显示猛犸象过河

猛犸象模拟图

据英国每日邮报报道,科幻小说迷和好莱坞电影制片人时常幻想着恐龙能够重返地球,但或许这并不需要疯狂的科学家、秘密岛屿和保存在琥珀中的DNA,这是因为近日最新一段视频显示,多毛的猛犸可能漫步于俄罗斯西伯利亚地区。

目前最新视频显示,在俄罗斯西伯利亚一处偏远河流,道路勘测工程师意外地拍摄到正在渡河的猛犸,图像显示猛犸的鼻子在水中,这段视频暗示着或许灭绝已久的猛犸仍幸存着。

众所周知,猛犸是一种灭绝已久的动物,在最新拍摄的一段视频中显示一只猛犸正在涉水穿过俄罗斯楚科奇自治区的一条河流。

在这段令人惊奇的视频中,一个红褐色皮毛大象外形的动物正在试着渡过河水,它的鼻子明显插入水中。俄罗斯一位政府工程师2011年夏天在西伯利亚偏远地区进行道路勘测时,意外地拍摄到这只猛犸。自从这段视频于2月9日公布之后他一直未发布任何评论意见。

超自然作家迈克尔-科恩(Michael Cohen)称,西伯利亚是一个偏远广阔的地区,或许在这里存在着许多未被发现的神秘生物。西伯利亚是否包含着多毛猛犸仍是一个未解之谜。

今年41岁的科恩说:“非常有可能是某些被科学家认为已灭绝物种幸存在西伯利亚境内。”他还指出,如果发现西伯利亚境内存活着灭绝动物对于俄罗斯政府而言可能并不是一个好消息,这将与俄罗斯政府计划开发西伯利亚自然资源产生冲突。

考古研究显示,猛犸生活在15万年前的北美洲和欧洲境内,在西伯利亚曾发现保存完整的猛犸尸体。然而,在1万年前更新世末期,猛犸神秘地消失,直到公元前1700年一支独立猛犸群体仍幸存于西伯利亚弗半格尔岛。(悠悠/编译)

相关阅读

巴哈马蓝洞发现新种细菌 或与外星细菌类似(图)

巴哈马群岛的阿巴科蓝洞,勘探队潜水员格雷格-斯坦顿拖着浮游生物网在细菌垫旁边游过

巴哈马群岛的阿巴科蓝洞,勘探队潜水员格雷格-斯坦顿拖着浮游生物网在细菌垫旁边游过新浪环球地理讯 北京时间2月7日消息,据美国国家地理网站报道,美国洞穴勘探人员在巴哈马海域的3个深沟深处发现细菌群落。这些深沟被称之为“蓝洞”,生活在这里的很多细菌此前并不为科学家所知。根据科学家的研究,它们可能以硫化氢等对其他绝大多数生物具有毒性的硫化物为食。专家们表示在巴哈马蓝洞发现的新细菌似乎与可能存在于外星球上的细菌类似。

宣布发现新细菌的消息不仅引起了在地球上寻找极端生命形态的研究人员的兴趣,同时也让致力于寻找外星球生命的研究人员陷入兴奋之中。天体生物学家、美国宇航局太阳系探索项目副首席科学家凯文-汉德表示,地球上的海沟漆黑一片,环境可能与数百万公里外的木卫二“欧罗巴”和土卫二“恩克拉多斯”多冰地壳下方的环境类似。他说:“每次听到在极端环境下发现硫基生态系统和微生物,我都会陷入兴奋之中。在被冰层覆盖的海洋,硫化物可能处于统治地位。通过研究地球上的极端生命形态,我们能够了解地球以外的适居环境。”汉德同时也是美国国家地理学会的新人探险家,但他并没有参与此项研究。

所有蓝洞都曾是灰岩坑,在陆地上形成,现在被海水灌满。世界上最深的蓝洞名为“迪安洞”,位于巴哈马群岛,深度达到663英尺(约合202米),绝大多数蓝洞的深度在330英尺(约合100米)左右。最初的灰岩坑在上一个冰河时代形成,当时的海水冻结,导致海平面比现在低大约400英尺(约合122米)。雨水侵蚀下的沿岸石灰岩形成洞穴。随着地球温度升高和海平面上升,很多洞穴发生塌陷,灌入海水。

当前的蓝洞含氧量极低,只有海面附近区域可以照射到阳光。密度较小的淡水经常浮在蓝洞内的海水上方,在与世隔绝的水域,这两种水很难混合在一起。这种环境意味着蓝洞内的生命和食物来源有别于海洋其他地区。在环境恶劣的深度,科学家曾发现兴旺的生态系统,包括虾类、水生螨类、桡脚类以及甲壳类种群。

海洋生物学家汤姆-伊利菲是最近进行的巴哈马蓝洞勘探计划负责人。过去30年来,他曾潜入数百个水下洞穴,主要收集处于食物链顶端的生物样本。他表示:“真正的问题是,它们以什么为食?这些动物往往栖息在食物附近,由于并不存在植物,答案自然是微生物。这些栖息地存在细菌和其他微小的生命体,成为处在食物链顶端的动物的食物。”

过去10年时间里,伊利菲和其他研究人员在巴哈马海域发现了几个可疑的细菌群落,但从没有收养样本。为此,科学家组织了此次考察任务,研究这个岛国。伊利菲和研究生布雷特-冈萨雷斯潜入巴哈马的3个蓝洞——Sawmill Sink、Cherokee Road Extension和Sanctuary,测量温度、盐度和酸度,同时测量氧和硫化氢水平。此外,他们还收集了细菌群落样本。伊利菲说:“其中一个蓝洞的细菌垫完全覆盖岩壁,厚度达到1英寸(约合2.54厘米)以上,可以用手将它们从岩壁上剥下来,而后放入样本袋。”

伊利菲和冈萨雷斯收集的很多细菌都是科学家此前未知的。美国宾夕法尼亚州大学的加恩-马卡拉迪进行的基因分析显示,这种细菌能够在光线暗淡的环境下生存,其中一些细菌只以硫化氢为食。此外,绝大多数蓝洞细菌生活在盐度跃层附近。这是一个相对较薄的层,淡水和海水在一定程度上紊流混合。

宇航局的汉德指出,多冰卫星木卫二地下可能存在类似环境,附近木卫一“伊奥”的火山喷发物(富含硫)灌入木卫二地表裂缝。他说:“根据研究发现,细菌喜欢生活在分界线一带,它们能够在这里获取生存所需要的能量。”目前,宇航局研究人员制定了几项木卫二研究任务,其中包括一项飞越任务,一项轨道器任务以及一项登陆器任务。目前还不确定宇航局能否获得足够资金实施这些研究计划。

汉德说:“运气好的话,我们将在2020年实施木卫二探测任务。”这种任务能够进一步加深我们对木卫二冰下海洋以及生命存在可能性的了解。研究领导人伊利菲计划对其他几十个蓝洞内的细菌群落进行取样并加以比较,了解它们在极端环境下采取的生存策略存在的差异。有关蓝洞细菌的研究发现刊登在2011年11月的《国际水生生物学报》网络版上。(秋凌)

应对血荒科技出高招 血浆或可从转基因水稻提取

医院“血荒”报道不时见诸报端,然而科学家们的最新研究表明:输血所需要的血浆,未来可能可以在稻田里“种”出来。科学家成功改造水稻的基因,让米粒能够制造人体血液中的一种关键蛋白质,未来有望利用水稻为人类供应血清。这一研究成果刊登在近期的《美国科学院院报》上。

在医院里,捐献的血液会被分成三种成分,即红血球、血小板和血浆。血浆的主要成分是一种被称为人血清白蛋白(human serum albumin)的蛋白质,主要用于供血给失血过多的伤者或病人。

人血清白蛋白大多数从血浆中提取,这种生产方式不仅受到血浆供应的限制,而且还具有携带病毒传播的高风险性。

中国武汉大学、加拿大国家研究理事会和纽约州立大学奥尔巴尼分校的科学家联手取得这项科研突破。经过改造的水稻能生产一种含有人类基因的蛋白质,这种蛋白质可以用来治疗烧伤的伤者,以及供血给失血过多的伤者。

科学家说,这种转基因水稻将能为医院提供大量及安全的人血清白蛋白。武汉大学生命科学学院教授杨代常说:“人血清白蛋白是一种重要的蛋白质。全球对这种蛋白质的需求每年达到500多吨。转基因水稻种子能以安全和经济的非动物性方式,生产这种成分。

研究小组也在研究改造水稻基因,生产类似胰岛素的蛋白质。胰岛素可治疗糖尿病。英国布里斯托尔皇家医院的心脏科医生墨菲指出,这项研究突破有望对医疗供血产生革命性的影响。他说:“这是开创性的成果。不过,他们至今只在老鼠身上验证了成果,真正的考验是证明它对人类是安全的。

探访深海沉船泰坦尼克号 百年难侵巨轮奢华气质

甲板已被海草覆盖

盘子仍在水池中

船内标示依稀可见

船内走廊

船头已经生锈

酒杯依旧存在

科学网(kexue.com)讯 近日考古学家对曾经名极一时的泰坦尼克号进行了一次大规模的探测,在两英里的海底拍下了一些珍贵的镜头,展现了沉海多年的巨轮现状,也令人依稀回想到当时这艘巨轮的壮观景象。

通过镜头可以看出,曾经的巨轮早已没有了船只的样子,古怪的地形犹如月球景观,偶尔出现的海洋生物增添了别样的气氛。在看到船头的那一看,相信许多人都能够联想到当时电影中亲密情侣站在那里的场面。也能令人想在在100前那个恐怖的夜晚,这里发生的悲惨景象。

当年的泰坦尼克号是世界上最大的船只,18吨的排水量在当今也实为罕见,它称得上最美丽的船只。即便在仙子,所有人都回对它表示尊敬。虽然沉入海底许久,但青铜制的三叶螺旋桨也就保存完好。在沉没百年即将来临的时候,世界上只有最先进的潜水设备才能看到它的风范也令人遗憾。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

鄱阳湖陷入枯水境地调查 自然人为因素交叉作用

新华调查:谁动了鄱阳湖的水?——鄱阳湖陷入枯水境地调查

新华网南昌1月13日电(记者郭强、周科、刘彬)新年伊始,鄱阳湖再次传来干旱的消息:鄱阳湖水体面积目前已萎缩至不足200平方公里,不到丰水期的二十分之一。星子站水位更是在新年后不久跌破8米关口,鄱阳湖正式进入极枯水位期。

缺水、枯水、湖盆变草场——曾经烟波浩渺、长期稳坐我国第一大淡水湖的鄱阳湖到底怎么了?到底谁“动”了鄱阳湖的水?记者近日沿湖进行了采访调查。

低枯水位背后:自然与人为因素交叉作用

鄱阳湖水位缘何持续偏低?记者调查发现,低枯水位的背后,有自然条件的影响,也有人为因素的作用。

首先,降水时空分布极不均衡,导致入湖水量在一个时期内严重不足。气象专家介绍,鄱阳湖湖水主要是依靠地表径流和湖面降水补给,但2011年以来,江西省降水量整体偏少,且在时间分布上十分不均。

气象部门的统计数据显示,2011年江西全年降水量仅为1305毫米,较往年约减少了22%,排有记录以来倒数第五位。其中,1月至5月降水异常偏少,出现了近60年来同期最严重干旱,6月初又发生旱涝急转,降水量为近50年同期最多。

其次,长江上游大批库坝对鄱阳湖的“拉空”作用,造成了非自然因素的持续低枯水位。江西省水文局1月2日8时的监测统计显示,江西境内五大河流的入鄱阳湖流量只有732立方米每秒,而鄱阳湖的出水流量则达到了1280立方米每秒。鄱阳湖湖水被急剧“拉空”,水位快速下降。

其三,鄱阳湖区出现的大规模采砂活动造成湖区河道下切,水位下降严重。据了解,一艘功率几千马力、两三层高的大型采砂船“吸砂王”,一次作业就可将水深30米、半径60米范围内的砂石吸个精光,形成近百米宽的大坑。

记者在湖区采访时也看到,一艘艘巨大的采砂船在湖区作业,一堆堆高高的砂石堆放在湖畔河边,一个个深深的砂坑遍布鄱阳湖周边河道、湖床上,滞留宝贵的水资源,无法形成有效水面和水位。

低枯水位下的鄱阳湖之悲

鄱阳湖边的星子县南康镇有两个专业渔民村,生活着渔民1000多人。他们祖祖辈辈都生活在这里,靠打鱼为生。对于他们来说,鄱阳湖就像母亲一样,哺育着他们世代繁衍生生不息。

可刚刚过去的2011年,鄱阳湖却并没有像往年一样眷顾他们。从上半年的春夏连旱到下半年的水位持续走低,他们度过了干旱缺水和无鱼可打的一年。而且从目前的情况来看,这一状况还将延续。

在星子水文站监测点附近的码头,记者碰到了刚刚出湖捕鱼回来的张金云夫妇,桶里的几斤小鱼就是他们老两口这天的全部收获。

“这样的情况已经持续了好几个月!”张金云告诉记者,自从水位退下去之后,每次出湖都捕不到什么鱼。而按照往年的行情,眼下年关将近,正是卖鱼的好时候,“原本可以趁这个时间好好挣上一笔的,可照现在的情况,每次捕的鱼还不够耗费的油钱。”

日子艰难的不仅是这些靠打鱼为生的渔民,生活在这里的候鸟、江豚等野生动物也同样面临着生计难题。

作为世界著名的候鸟栖息地和亚洲最大的候鸟越冬地,鄱阳湖栖息着310多种湿地鸟类。每年10月,都有上百万的候鸟从北方迁徙至鄱阳湖越冬。鄱阳湖自然保护区管理局负责人介绍,目前已有超过50万只的候鸟来此越冬。

面对因干旱而导致的候鸟生存环境恶化和食物短缺等问题,鄱阳湖自然保护区管理局负责人说,他们已对辖区内候鸟比较集中的几大湖泊采取用水泵从修河抽水补给的应急措施。同时,为了保证候鸟食物,他们还专门向核心湖区投放大量鱼苗。

此外,随着水位的进一步下降,周边部分地区的生活用水也开始受到影响。在都昌县,当地自来水公司的取水口已经出现干枯,县城12万居民生活用水面临困难。

记者在采访时看到,都昌水位站的水位观测井和水尺等设施全部裸露在干枯的湖床上,在水厂取水口,当地已经增设了5台临时水泵到更远的湖底二级提水补给。

鄱阳湖低枯水位已常态化 需做好长期应对准备

自2003以来,鄱阳湖已经连续近十年出现低枯水位,其中部分地区还出现了历史同期最枯水位。

江西省水文部门的统计数据显示,近10年来星子站最高水位只有两个汛期年份超过20米,而且低于10米的枯水期时间在不断延长。即使是2010年那样的丰水年,进入10月后枯水期仍然达到165天。

长江水利委员会设计院作的专题调查分析认为,今后鄱阳湖低枯水位将成为常态,并将导致鄱阳湖生态与经济两方面承载能力的大幅降低。为此,相关部门和沿湖地区应该采取必要措施,做好长期应对鄱阳湖低枯水位的准备。

据了解,目前江西省有关部门也正在就鄱阳湖低枯水位对城市供水的影响进行调研,并准备通过采取上游水库调节、沿湖取水管线延伸和加强采砂管理等应对措施,确保城市供水安全。

而针对低枯水位下渔民生活困难的问题,基层干部、渔民和鄱阳湖自然保护区工作人员等都呼吁,政府应该加大扶持力度,促进渔民转产转业。

江西省鄱阳湖渔政管理局副局长陈芙说,近年来受持续低枯水位影响,鄱阳湖的渔业资源已日趋匮乏,渔民面临着生计难题,转产转业工作迫在眉睫,“需要国家尽快出台扶持政策,通过高位来推动。”

相关阅读

2011中国十大气候事件:雾霾天气西南干旱入选

本报讯 (记者金煜)昨日中国气象局公布的“2011年国内外十大天气气候事件”评选结果,雾霾天气入选国内十大天气气候事件。今年秋季以来,雾霾天气达到5-20天,也是北京几十年来比较多的一次。

雾霾天今年比较多发

中国气象局应急减灾与公共服务司司长陈振林表示,今年雾霾天气频繁,气象预警不断,交通连连受阻。今年我国雾霾天气日数比较多,跟常年比偏多,达到了5-20天,个别地方20天以上,北京也是几十年来比较多的一次。

中国气象科学院大气成分研究所副所长王亚强表示,空气中的水分是雾,悬浮在空气中的干尘粒,即“霾”,气科院正在开发预报平台,首先需要知道排放源,知道大气污染是怎么排放的,排放量多少,它的传输、沉降,及在大气中的化学过程。

今年平均气温提高0.5℃

中国气象局方面表示,今年全国平均气温偏高,为连续第十五年偏暖,常年是9.0℃,今年是9.5℃。

陈振林表示,今年全年前后冷暖起伏大,一月份异常寒冷,为34年最低,二月全国明显偏暖,四月到十月持续偏暖。今年的12月有两次冷空气影响,但比往年12月少了一次。

陈振林说,2011年极端天气事件频发,其原因是全球气候变暖带来大气环流异常。

2011国内十大天气气候事件

1 6月长江中下游地区旱涝急转。

2 西南地区夏秋两季降水异常偏少,“水贵如油”,干旱严重。

3 局地强降水致多个城市现“海景”。

4 平均年降水量创60年来最低。

5 夏季西南等地频遭高温热浪袭击,多地突破高温历史极值。

6 雾霾天气频繁,气象预警不断,交通连连受阻。

7 台风“梅花”路径异常,影响9省(市)。

8 春季降水偏少,风干物燥火险等级居高不下。

9 太阳活动日益频繁剧烈并显著影响地球。

10 “华西秋雨”为36年之最,多条江河发生罕见秋汛。

国家地理2011十大奇异动物:吸血飞行蛙

6 薄煎饼海蛤蝓

薄煎饼海蛤蝓

薄煎饼海蛤蝓这种新发现的裸鳃亚目动物外形好似一个五颜六色的薄煎饼。科学家6月表示,在最近对菲律宾进行考察时,他们共发现数百种潜在新物种,图片展示的海蛤蝓便是其中之一。

7 吸血飞行蛙

吸血飞行蛙

吸血飞行蛙这种新种青蛙学名“Rhacophorus vampyrus”,生活在越南山地丛林地区。科学家1月表示,Rhacophorus vampyrus于2008年被发现,身长2英寸(约合5厘米),只生活在越南南部的雾林地区,能够利用带蹼的四肢从一棵树滑翔到另一棵树。蝌蚪通常长有口器,与喙类似。吸血飞行蛙的幼仔长有一对坚硬的黑钩,从口器下方伸出,在青蛙幼仔身上发现这种“尖牙”还是第一次。

8 恶魔线虫

恶魔线虫

恶魔线虫根据6月刊登的研究论文,这种线虫在地下数公里处发现,是迄今为止发现的栖息地所在深度最深的动物。这个新种线虫名为“Halicephalobus mephisto”,以《浮士德》中描绘的恶魔墨菲斯托菲里斯(Mephistopheles)的名字命名。科学家表示发现这种线虫说明地下拥有一个丰富的生物圈,并且在很大程度上不为人所知。

9 深海玉钩虫

深海玉钩虫

深海玉钩虫新发现的玉钩虫种群,呈明亮的紫红色,是最近在中大西洋海脊附近发现的,栖息地位于海底8850英尺(约合2700米)左右。根据11月发表的一篇论文,这种色彩绚烂的动物长有长长的“嘴唇”,帮助它们在食物匮乏的区域捕获猎物。

10“刻薄鬼”水母

“刻薄鬼”水母

“刻薄鬼”水母1月,科学家在美国佛罗里达群岛海域发现这种新种水母,被形象地称之为“粉红色刻薄鬼”。这种水母长有数百根刺一样的触须,以其他水母为食。与其他Drymonema水母不同,“刻薄鬼”水母还会捕食月亮水母,沦为盘中餐的月亮水母几乎都是成年个体。科学家1月表示,成年Drymonema水母大部分消化工作由在触须附近摇摆的所谓“口臂”完成。口臂会渗出消化液,用于分解猎物。(孝文)

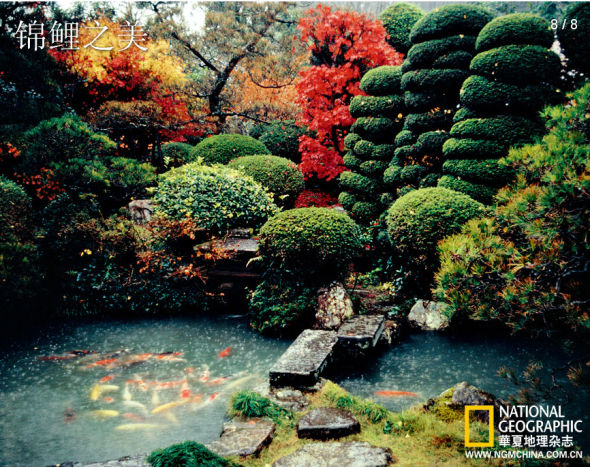

锦鲤之美:观赏鱼之王游姿摇曳雍容(组图)(2)

秋日湖中,一尾锦鲤浮游至水面,它红斑鲜艳,黑斑如墨笔涂抹一般,漆黑浓黑,是锦鲤中的上乘精品。

秋日湖中,一尾锦鲤浮游至水面,它红斑鲜艳,黑斑如墨笔涂抹一般,漆黑浓黑,是锦鲤中的上乘精品。 这是日本一家养殖场培育出的昭和三色锦鲤

这是日本一家养殖场培育出的昭和三色锦鲤 几尾颜色各异的锦鲤在游动时荡漾起优美的水波,锦鲤是红色鲤鱼的变种,日本人根据这种鲤鱼在饲养过程中容易变异的特点,经过选种、人工改良为绯鲤。

几尾颜色各异的锦鲤在游动时荡漾起优美的水波,锦鲤是红色鲤鱼的变种,日本人根据这种鲤鱼在饲养过程中容易变异的特点,经过选种、人工改良为绯鲤。 锦鲤色彩斑斓、艳丽多姿,有“游动的宝石”之称,是装点日式庭院的重要内容

锦鲤色彩斑斓、艳丽多姿,有“游动的宝石”之称,是装点日式庭院的重要内容在日本,最初有能力豢养锦鲤的,多是王公贵胄,他们拥有占地广阔的园林和鱼池,长到一米左右的巨大锦鲤仍可在池中恣意遨游,再加上日本对鲤鱼雄健躯干所体现出来的力量感推崇备至,锦鲤才得以维持原初的纺锤形体态和巨大的体型,进而保持了为玩家所着迷的活泼个性和雍容游姿。

如此看来,无论体型还是花纹,锦鲤最终出落成什么样貌完全取决于人类的审美,每一条锦鲤都是为着人的需要才存在的。如今它们受人追捧,身价过万,似乎也是应得的回报了。

为了得到理想中的锦鲤,人类对锦鲤的遴选相当严格,最苛刻的是“五选”原则:一选,在20万条鱼苗中剩2万条;二选,剩2000 ;三选,剩500 ;四选,剩100 ;五选,只剩20条。整个过程大约需要一年时间,这是因为,在不同的生长时期,锦鲤的花纹和颜色都有很大变化,有的三个月大时看着不错,长到一岁时突然在不恰当的地方生出几片鱼鳞,观赏价值因此骤减。

在“五选”的过程中,落败者随淘汰随卖,一选时经常碰到一胎产出二三十万条锦鲤中没几条令人满意的状况,这些被淘汰的鱼苗由于过小,大多被剁为鱼食,或者倒入下水道,“胜者昌,败者寇”,虽是同胞生,境遇却有霄壤之别。遴选到最后阶段,每个养殖者都会特别谨慎,为了挑出最好的鱼,他们会拿着尺子和放大镜挑选,每条都得看上几分钟。