国际新闻

马达加斯加发现新种狐猴:叫声响亮高亢(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月24日消息,据美国国家地理网站报道,全球知名非营利性环保组织“保护国际”(CI)上周宣布,他们在马达加斯加岛上发现了一只潜在新种叉斑鼠狐猴。这只狐猴头部总是上下晃动,叫声响亮、高亢,给科学家寻找它的踪迹提供了线索。

1.头部上下晃动

头部上下晃动(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

头部上下晃动(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)这只狐猴发现于马达加斯加东北部一处名为达瑞纳(Daraina)的保护区。早在1995年,现任“保护国际”主席拉塞尔·米特麦尔(Russell Mittermeier)首次就发现了这只松鼠大小的生物,2010年10月,一个米特麦尔参加的研究小组重返这片森林寻找它时,又发现了一只雄性狐猴(如图所示)。

与其它四种已知叉斑鼠狐猴物种相比,新发现的鼠狐猴看起来“色型稍有不同”。已知四种叉斑鼠狐猴猴都具有黑色Y形条纹线:两条黑线从眼睛上方开始,一直延伸到头顶的位置相交,形成了一个Y字型。基因检测结果将会证明这只新发现的狐猴是否真是第五种叉斑鼠狐猴。

米特麦尔在一份声明中称:“这是来自马达加斯加岛的又一重大发现。马达加斯加岛是世界上最能体现生物多样性、也是最独特的地方之一。我们将在这里继续寻找叉斑鼠狐猴及其他新的动植物物种。马达加斯加岛的环境遭受了相当严重的破坏,已经丧失了90%以上的原始植被。”

2.给狐猴做检查

给狐猴做检查(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

给狐猴做检查(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)虽然探险小组轻而易举就发现了这只雄性狐猴,但捉到它并非易事:它在树梢间来回穿梭,科学家只能根据它的叫声一路追赶,穿越了茂密的森林。最终,一名成员向这只成年雄性狐猴射出了一针镇定剂,令其整晚昏昏欲睡,安静下来,并在第二天给它做了检查(如图所示)。科学家从它的体内抽取了血液样本,安装了个微型芯片,然后将其放归森林。DNA检测结果将会确定这只狐猴是否是新的叉斑鼠狐猴种。

3.神秘的树栖动物

神秘的树栖动物(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

神秘的树栖动物(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)据“保护国际”专家介绍,这个潜在的新种狐猴是典型的树栖动物。它手脚很大,易于抓住树枝,舌头较长易于摄食花蜜,有几颗牙齿专用于啃树皮。目前,科学家对这只狐猴的情况知之甚少,“保护国际”专家怀疑它很可能是一种因栖息地丧失而濒临灭绝的物种。

4.百里挑一

百里挑一(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

百里挑一(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)如果这被证实是新种叉斑鼠狐猴(如图所示),那它就是100个狐猴物种之一,目前,所有的狐猴物种仅生存于马达加斯加岛。过去十年间,科学家至少发现了40多个新狐猴物种,其中大部分的栖息地遭到了严重破坏。“保护国际”在一份声明中称:“当务之急是寻找剩余的狐猴物种并对它们进行分类,而更重要的是,保护它们的栖息地,这也是人们食物和收入的来源。”

5.生存面临威胁

生存面临威胁(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)

生存面临威胁(图片提供:Russell A. Mittermeier, Conservation International)与马达加斯加岛上其他灵长类动物不同,包括新发现的叉斑鼠狐猴在内的所有狐猴的进化相对独立。科学家认为,这些狐猴的祖先以前生活在非洲东南部,一次偶然的机会,飘洋过海来到马达加斯加岛。据“保护国际”专家介绍,由于马达加斯加岛有着截然不同的栖息地,为了在这里生存下去,每个物种都在不断进化以适应新环境。

米特麦尔说:“对马达加斯加剩余自然森林的保护,应被列为世界自然资源保护的首要任务之一。这些森林是世界上许多珍稀物种的栖息地,还为当地人提供了清洁饮用水、食物、纤维及其他生态系统服务。”(孝文)

马未都:揭开元代青花瓷神秘面纱(组图)

在土耳其托普卡帕皇宫戒备森严的库房里收藏着40件元青花,其中不乏举世孤品,在收藏界声名远播

在土耳其托普卡帕皇宫戒备森严的库房里收藏着40件元青花,其中不乏举世孤品,在收藏界声名远播 牡丹纹梅瓶。托普卡帕皇宫收藏的这对梅瓶即采用这种幽静深沉的蓝釉,用肥硕的笔触描画出瓶身主体上的牡丹以及多层纹饰。元代这种色尚的变化,应该是受到了外来文化的影响,从而彻底改变了中国陶瓷固有的审美趣味。

牡丹纹梅瓶。托普卡帕皇宫收藏的这对梅瓶即采用这种幽静深沉的蓝釉,用肥硕的笔触描画出瓶身主体上的牡丹以及多层纹饰。元代这种色尚的变化,应该是受到了外来文化的影响,从而彻底改变了中国陶瓷固有的审美趣味。 全世界范围内只有托普卡帕皇宫收藏的元青花有明确的传承记录,而且这些元青花中有多件为世界孤品,马未都先生正在仔细研究其中的一件八方葫芦瓶

全世界范围内只有托普卡帕皇宫收藏的元青花有明确的传承记录,而且这些元青花中有多件为世界孤品,马未都先生正在仔细研究其中的一件八方葫芦瓶撰文:马未都

摄影:杨大洲

元青花在陶瓷界是个让人兴奋的话题,以价值而论它曾长时间保持高不可攀的世界纪录。

2005年夏天,一个画着传统谋士故事的元青花大罐,从荷兰一个军官后裔家中的阁楼上搬下来,放在了佳士得的伦敦拍卖场上,几番搏杀,创下中国艺术品的世界纪录。当时购买这只罐子花去的钱在伦敦黄金市场可以购得整整两吨黄金。这个价位,至今仍令人咋舌。

当这样的高价横空出世,元青花已超出收藏界、文物界、陶瓷界的范畴,甚至吸引了许多与之无关的人。现代媒体在立体、平面、虚拟三大空间都极尽渲染之能事,把元青花说得神乎其神,而元青花的确在国内长久地蒙着一层神秘面纱,从未有人彻底揭开它。

这段历史悬案并非老生常谈。至少在明清两朝,长达五百多年的时间内,没有任何零星文字记载,所有的传统认为青花是明朝永乐年间创烧,由郑和下西洋把青花料带回,开天辟地地改变了中国瓷器的审美,让它一支独大。

即便到了民国初年,所有的古董商依然坚守这一理论,以致那对今天闻名全世界的“至正型”青花龙纹大瓶出现时,眼力最好的古董商们都对它嗤之以鼻,认定这是一对假古董,最终导致这对国宝级的元青花大瓶被卖到国外。很长一段时间内,民国的古董高手们仍津津乐道地讲述这件“假古董”如何蒙蔽了洋人的浊眼。

其实那时的洋人也的确不知元青花的前世今生,直到上世纪五十年代以后,美国人约翰·亚力山大· 波普博士以此为标准,深入研究,才渐渐拉开了厚重的历史幕布。这一拉开,舞台上灯光由弱及强,元青花以其颠覆的形象光芒四射,让世人刮目相看。

元青花从何而来?这是一个简单得不能再简单的问题。中国陶瓷,凡一新品种诞生,其身份明确,由小到大,由弱到强,脉络清晰;但元青花没有幼年,没有童年,没有少年,当你看见它时它俨然是一个风华正茂的青年,让人甚至怀疑它的身份。

没人相信它诞生于元朝,以明朝人的眼光,蒙古人只知扩张,不知建设,善武而不善文;在他们看来,如此精美的青花瓷出自蒙古人之手太不可思议。一个马背上的民族,游牧四方,打打杀杀,哪来的这副雅兴?他们与青白相间的青花瓷实在看不出因果。

中国文化讲究因果,具体到陶瓷之上,明显能看出地域文化的影响。例如同为宋代青瓷,北方耀州青瓷与南方龙泉青瓷各自凸显性格,耀州青瓷呈橄榄绿,强调深沉;龙泉青瓷呈梅子青,表现柔婉;演绎各自地方性格特点,色泽即可见一斑。

元青花出现之前,蓝色并不是中华文明的传统色调。我们习惯的颜色中,蓝色不具吉祥。唐三彩以黄绿白为主,偶见蓝色。在中国陶瓷文明进程中,蓝釉出现得最迟,唐代之前未见其蛛丝马迹。入唐之后,在唐三彩这支队伍中,隐约可见蓝釉作品,其呈色剂为钴,与后世之青花并无二致。但这种饱和的蓝色几乎都以色块作为表现形式,或通体或局部,鲜有纹饰意识。

入宋,这种深沉的蓝釉戛然而止。宋人的美学并不宽容,不给这种幽静深沉之蓝让出空间。宋之蓝都属天青色,大名鼎鼎的汝窑及钧窑都注重天青这一要素,“雨过天青云破处”,宋釉追求的都是自然属性的色泽。

而元代蓝釉,是钴料呈色的天地,色块与纹饰双管齐下,既有宝石蓝的釉色,亦有千文万华的纹饰。元青花在此空间中,将蓝釉推至前台,扮成主角,独挑一场空前的大戏,这场大戏一演就是七百年,期间从未有人撼动它一哥的霸主地位。

迄今为止,全世界范围内尚未有一件元青花传承有绪。英国大维德基金会的那对著名的“至正型”青花龙纹大瓶,颠沛流离,在1929年由英国人霍布逊在北京古董商手中发现并购买后运往欧洲,几经转手,最终被幸运的大维德爵士买下,在这之前,尽管瓶颈上有详尽文字说明其身世,但随后身世空白,如何辗转落入古董商之手已成历史无解的谜团。

中国大陆收藏有众多的元青花,基本都是建国之后出土的,最著名的有1964年的河北保定窖藏和1983年的江西高安窖藏,零星的出土不胜枚举。有明确记载的传世收藏,明清两代皇宫未见,民间就更加不可能了。

但远在土耳其的皇宫——托普卡帕皇宫中存有大量的精美元青花,且品种多样,保存状况良好。重要的是它有明确的记录,在1453年后这批元青花瓷器就开始入藏托普卡帕皇宫,至今已逾550年。虽然入藏时间距烧造时间尚有百年,但这毕竟是全世界范围内距历史最近的一批元青花作品。凡致力于研究收藏元青花者,无不以目睹芳容为乐事。

几经周折,带着疑问,我踏上朝拜元青花之路。

土耳其及伊斯坦布尔

土耳其独特的地理位置让人羡慕。它脚踩两只船,一只在欧洲,一只在亚洲。享受如此地域文化特权的恐怕只有土耳其了,伊斯坦布尔连接欧亚的大桥似乎在无言展示过去两洲相交的历史。

在海洋文化发迹之前,陆路交通是沟通两地的必由之路。古丝绸之路的终点是土耳其,欧亚贸易在此中转。至少两千年前,当驼队迈着疲备的步伐,飘着悠扬的驼铃声到达此地时,东方货物连同文化创造着令人羡慕的文明。

伊斯坦布尔古称君士坦丁堡,从公元4世纪开始,拜占庭、东罗马、奥斯曼帝国都在此创造过辉煌。

6世纪时,君士坦丁堡人口已逾百万,这在当时的欧州,无城市可以与之比肩,欧亚的货物在此云集交易,这座“沟通东方与西方的黄金桥梁”(马克思语)是个巨大的贸易市场,无奇不有,中古时期,君士坦丁堡一直保持着首富地位直至13世纪。

这一历史遗风保持到今天。伊斯坦布尔的巴扎之大、物品之丰,只有身临其境的人才能感知。我曾去过这个巴扎,离开以后长久地津津乐道。这次故地重游,特地安排了充裕的时间逛巴扎,但到最后仍意犹未尽。

我实际上最注意的是土耳其文化。这是一个多种文化杂交的地区,处处传达着有价值的文化信息。蔚蓝色的地中海松石,与中国内地的绿松石相比,其色抢眼,让人不断回忆镶嵌在古中国文物上的点滴,以资比较。我买的手杖、盒子,从色泽到纹饰都提供了十分有价值的土耳其文化信息,让人兴奋。

伊斯兰文化最吉祥的主色调是蓝色。蓝色的清真寺原名叫苏丹艾哈迈德一世清真寺,几乎是每一位游客必到之处,名称的通俗性亦说明蓝色在伊斯兰文化中的重要性,而我们朝拜的元青花就是一个蓝色的精灵。

托普卡帕皇宫

托普卡帕的原意是“大炮之门”,由此可以想见奥斯曼帝国的政治态度。天下政权打下的为多,奥斯曼早在13世纪末就奠定了国家的基础。在东西方文明的交汇处,利用地理及文化的优势,奥斯曼帝国有六百年的时间掌握东西方的陆路交流,直接后果是,有学者认为由于它的存在,使得东西方文明的界限日趋模糊,由此可见此地的重要性。

托普卡帕皇宫把住了博斯普鲁斯海峡与金角湾及马尔马拉海的交汇处,居高临下,不论心胸多么狭窄的人站在这里也会霍然开朗。海之蓝色充满了诱惑和魅力,我站在高处,无论如何也想不清楚几百年来这里的和睦与争斗之间、温情与绝情之间的道理。人类的文明史上充斥着许许多多不文明的现象,统治者们的注意力都放在如何维持帝国的昌盛,而不关心这以外的事情。我们看到的托普卡帕皇宫尽管辉煌,但也仅是那段文明的痕迹。

1453年对这座皇宫是一个起点。帝国的统治者在伊斯坦布尔市区选址兴建了第一座皇宫,可能由于仓促行事,使得苏丹不满意,随后又另选这块风水宝地,开始兴建第二座皇宫,从地势到面积,新宫明显优于旧宫,西门高耸的伊斯兰风格石塔表明这个国家的宗教信仰。1924年,新兴的土耳其共和国政府,将这座神秘高贵的奥斯曼宫殿辟为永久性博物馆,才让世人有机会进来一睹芳容。

我曾经来过托普卡帕皇宫,虽说只有一次,但也有轻车熟路的感觉。托普卡帕皇宫和北京的故宫比起来,更像一座公园,一进门是大面积的草坪和参天的大树。皇宫的建筑与这座城市的宗教建筑比起来显得渺小,不像中国的宫殿一定是那个时代最高大的建筑。看惯了中国的宫殿架构布局,托普卡帕皇宫稍显随意,苏丹的各种用途的房间也不够庞大,特别实用。

对我最有吸引力的反倒是托普卡帕皇宫最不起眼的厨房,它在大院右手侧,呈回廊状,稍不留意可能会忽略它。这两道排房,烟囱林立,是皇宫厨房所在地,内分甜食房、奶酪房、餐具房、酒窖等,如今酒窖已改为档案馆,其他则用做中国瓷器的展出。可惜此展厅已修缮多年,目前还未开放。

所有的元青花早已神秘地入藏戒备森严的库房。我们去的第一天,主人仅捧出两件让我上手观看,并告之宝物取之如何不易。对于我,以及我们那些陶瓷前辈,无不以上手托普卡帕皇宫全部元青花为幸事。已故的陶瓷泰斗陈万里先生、冯先铭先生终生没有机会上手看这批瑰宝;已故汪庆正先生等一行十余人在十年前曾轮番上手观摩,在业界让人羡慕。

托普卡帕皇宫之所以在中国古陶瓷界声名远播,是因为它藏有自13世纪起至19世纪末的中国陶瓷10358件,这其中最为有名的就是40件元青花,其中不少举世孤品,诱惑着所有喜欢它们的人。

可惜它深藏不露。自从土耳其人知道了元青花的地位,他们连公开展览也取消了,那排厨房一修就是数年。所有的元青花都成为传说,全世界上手看过它们的人寥寥无几。

去土耳其前我被告知可以上手观看这批国宝,我也事前与土耳其文化部长会面,相谈甚欢。他听说我上次去土耳其仅看了一两件元青花,马上告诉我他会安排,邀请我再次远赴土耳其。可能是翻译中的误解,土耳其托普卡帕皇宫博物馆的工作人员为我准备了元龙泉瓷器,明永乐宣德青花,让我在欣喜中纠结。

后宫

经过反复努力,托普卡帕皇宫博物馆为我单独又安排了一天,做好充分准备的我,在一个明朗和煦的早晨,走进了托普卡帕皇宫从不让人参观的后宫。为我们充当导游与翻译的米娜对我说,她做导游十多年,也是第一次踏进后宫。

任何一座皇宫的后宫总是充满了故事与神奇,各国文化历朝历代都对后宫抱有窥视欲。后宫的神秘不仅仅在这座皇宫闪烁,它不分种族,不分文化,任何对公众封闭的最高权力者的私生活都构成极强的公众诱惑。

我在双重的诱惑下踏入托普卡帕后宫。说实在的,这里比想象的要小,感觉建筑布局随意性大,路径不直,房间不整,但土耳其的文化风格强烈,尤其是后宫的浴室让人浮想联翩。

后宫中门禁森严,过去任何能进入后宫的人也是到处受禁行约束。后宫的主人是至高无上的苏丹,根据祖制,他可以娶四位妻子,为此还专门有挑选后妃的场所,苏丹居高临下,让待选的女子在院中随意走动,苏丹凭兴趣挑选备用。

后宫的创建者苏丹苏立曼一世(1520年~ 1566年)拥有300名女奴为之服务,这比中国后宫的“三千佳丽”真可谓小巫见大巫。苏丹的婚嫁制度受伊斯兰教影响,可以拥有四位妻室,实际上历史上有多位苏丹妻室大大超越这一数量。

我知道,我与梦寐以求的元青花近在咫尺,心跳加快。当工作人员引领我走下一道深邃的楼梯时,我知道幸福马上来临。这时,一缕阳光从高处斜射进来,洒满一地,让后宫密室凸显神秘,也凸显温暖。

这是一处当年不遇特殊情况连后宫任何人都不能到的地方。托普卡帕皇宫的工作人员再三嘱咐不能向外公布细节。除他们自己以外,没有任何外人到过这里。因为我要看的东西太多,又因为只有我一人上手,所以破例将我领至后宫之后宫,当我一个人静静地坐下,我知道我那亲人已向我走来。

美探测器观测火星十年:壮观陨石坑直径20公里(2)

4.泪滴状台地

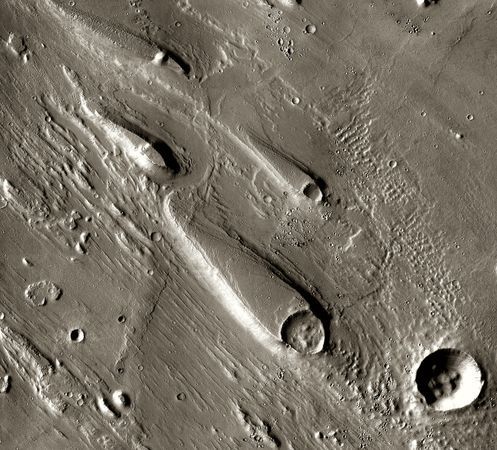

.泪滴状台地(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

.泪滴状台地(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)从这张由“火星奥德赛”探测器拍摄的照片可以看到,位于火星战神谷(Ares Vallis)地区附近的泪滴形状的台地向外延伸开来。科学家认为,凸起的岩石结构曾转变了火星表面的洪水流向。这个探测器长期围绕该行星运行,使科学家可以监控火星上每年的季节变化,其中包括冬季极区上空大气里的二氧化碳是如何凝结的。

5.被穿透的陨石坑

被穿透的陨石坑(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

被穿透的陨石坑(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)火星上的这个重叠陨石坑看起来就像是一个被箭穿透的苹果。这张图片是美国宇航局的“火星奥德赛”探测器在2005年5月拍摄的。每个陨石坑的直径都有几英里,这是由一颗陨石在落地前的很短时间内分裂成两个后,在地面撞击出来的两个碗状陨坑。普朗特表示,“火星奥德赛”一生比较幸运,没有遇到过真正的困难。但在2003年的万圣节期间发生过“最大危机”,一个“超级太阳暴”释放出大量带电粒子,对火星表面的所有电子设备都造成了巨大破坏。“火星奥德赛”上的辐射测量仪失灵,不过稍后它又恢复了正常。

6.火星沙海

火星沙海(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

火星沙海(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)在这张合成图上看到的这些由风塑造的黑色沙丘海洋,是利用“火星奥德赛”在2002年12月到2004年11月间拍摄到的照片合成的。这片沙丘位于火星北极极冠上,面积相当于德克萨斯州那么大,它拥有更冷区域(蓝色)和更温暖的区域(黄色和橙色)。普朗特表示,对于一艘在轨道里运行了将近10年的飞船来说,“火星奥德赛”目前的状况非常好。

它的大部分仪器仍在继续运行,“火星奥德赛”的备用系统还从没用过。也许这艘飞船面临的主要限制因素,是它在轨道里运行一周所需的少量燃料。据科研组成员估计,如果这艘飞船的轨道没有太大调整,“火星奥德赛”剩下的燃料最少还可供它运行10到15年。

7.沙丘艺术

沙丘艺术(图片提供: NASA/JPL-Caltech/ASU)

沙丘艺术(图片提供: NASA/JPL-Caltech/ASU)在2006年“火星奥德赛”拍摄的这张照片上,由众多风塑沙丘构成的图案,看起来很像一幅抽象画。按照最初计划,该飞船是去执行一项持续时间仅为3年的任务,但是到今年的10月,美国宇航局已经把它的工作寿命延长了3倍。现在该飞船打算运行到2012年底,这项任务可能还会被延长,用来帮助美国宇航局的火星科学实验室——“好奇”号,该计划预计将于2012年8月发射升空,前往火星。

美国宇航局的普朗特表示,目前“火星奥德赛”担任该局的火星车“勇气”号和“机遇”号的通讯中转站,它或许也能为“好奇”号提供相同服务。他说,“如果2012年后这艘飞船依旧很‘健壮’,我们将会继续让它再运行几年。”(孝文)

美探测器十年火星照片:壮观陨坑宽20公里(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月21日消息,据美国国家地理网站报道,美国宇航局的“火星奥德赛”探测器自2001年进入这颗红色行星的轨道以来,已经对其进行了近10年的观测,下面是该探测器拍摄的部分火星图片。

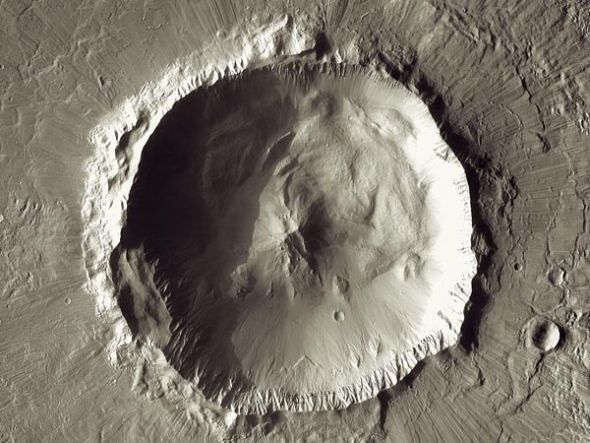

1.宏伟壮观的火星陨石坑

宏伟壮观的火星陨石坑(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

宏伟壮观的火星陨石坑(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)一颗陨石猛烈撞击火星,在地表形成巴库洛尔(Bacolor)陨石坑,碰撞产生的能量使地表远古物质向四面八方飞溅。巴库洛尔陨石坑是这颗红色行星表面的一个直径12英里(20公里)的深坑。这张“宏伟壮观的”火星陨石坑图片,是利用“火星奥德赛”探测器上的热辐射成像系统(THEMIS)在2002年到2005年间拍摄的照片合成的。据美国宇航局说,这周“火星奥德赛”探测器成为火星史上工作时间最长的飞船。

该飞船在2001年10月24日进入火星轨道,到今年12月15日,它已经在这颗红色行星周围工作了3340天(近10年)。“火星奥德赛”打破了“火星全球探勘者”号之前创下的记录,后者在1997年9月11日进入火星轨道,2006年11月2日停止运行。据加利福尼亚州帕萨迪纳美国宇航局喷气推进实验室“火星奥德赛”项目科学家杰弗里·普朗特说,迄今为止“火星奥德赛”获得的最有名的发现,也是它的第一项发现——找到有大量水冰埋藏在干燥的火星地表下的证据。他说:“这一发现非常令人兴奋,因为这是该任务的一个重要目标。”

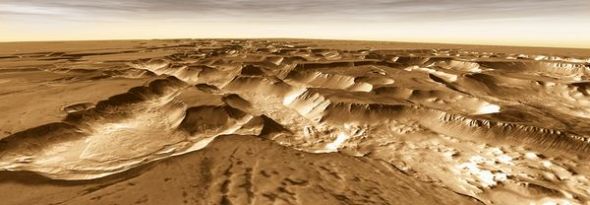

2.崎岖不平的火星地形

崎岖不平的火星地形(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

崎岖不平的火星地形(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)从这张合成图上可以看到夜迷宫(Noctis Labyrinthus )裸露区的高原和山谷,这是利用“火星奥德赛”在2003年到2005年收集的数据合成的。这种崎岖不平的地形是由火星外壳拉伸和碎裂形成的。当断层分开时,地下冰和水会从裂缝涌出,导致地表坍塌。普朗特表示,“火星奥德赛”的最初任务有两个:确定火星表面的组成成分和测量这颗红色行星的放射性,为未来可能进行的人类火星探索任务做准备。

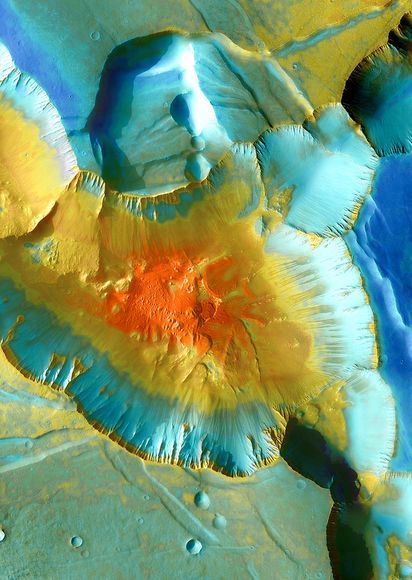

3.火星峡谷合成图

火星峡谷合成图(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)

火星峡谷合成图(图片提供:NASA/JPL-Caltech/ASU)这张迷宫(Noctis Labyrinthus )的峡谷伪彩色合成图,是用“火星奥德赛”在2003年4月到2005年9月间收集的图片合成的。该图着重强调了一个峡谷交汇处形成1.3万英尺(4000米)深的洼地。

按照最初计划,“火星奥德赛”还有一个飞船同伴,即已知的“2001火星观测者”登陆器,但是1999年火星气候轨道器和火星极地登陆者”号探测器失灵后,美国宇航局取消了该任务。

然而,为被取消的这项登陆器任务设计的仪器,又用在了美国宇航局的其他火星登陆器——“凤凰”号上,这颗探测器于2008年到达火星表面,现在已经停止运行。美国宇航局的普朗特表示,“火星奥德赛”的飞船同伴以这种方式“最终到达火星”。“这也是该探测器取名‘凤凰’号的原因——凤凰燃为灰烬后,再从灰烬里得到重生。”

国家地理2010摄影大赛揭晓:超级雷暴获奖(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月20日消息,据美国国家地理网站报道,2010年美国《国家地理》国际摄影大赛获奖作品揭晓,捕捉到水牛竞赛、废船拆卸和印尼火山喷发精彩瞬间的三幅作品分别摘得本次大赛人物类、地方类和自然类桂冠。

1.优秀奖

优秀奖(图片提供:Sean Heavey, NGPC)

优秀奖(图片提供:Sean Heavey, NGPC)在这张由美国摄影师肖恩·希维(Sean Heavey)拍摄的获奖作品中,一个超级雷暴在蒙大拿州大草原上肆虐。据美宇航局科学家介绍,超级雷暴由中等强度的气旋构成,这些气旋其实是不断旋转的上升气流,可以带来狂风暴雨。全世界的职业与业余摄影师向本次大赛提交了1.6万件摄影作品,由美国《国家地理》杂志特约摄影师乔尔·萨尔托雷、斯蒂芬·阿尔瓦雷兹和美国《国家地理》杂志资深摄影编辑萨蒂·昆雷尔担任评委。

2.人物类获奖作品

人物类获奖作品(图片提供:Chan Kwok Hung, NGPC)

人物类获奖作品(图片提供:Chan Kwok Hung, NGPC)在这张摄影大赛人物类获奖作品中,一个印度尼西亚农民驾着两头水牛在烂泥中狂飙,用大赛评委乔尔·萨尔托雷(Joel Sartore)的话说,这是一个“史诗般的场面”。据作者、香港摄影师陈国雄(Chan Kwok Hung)介绍,要想赢得这些一年一度的比赛,农民们通常要付出巨大的努力,他们相信赢得比赛会在即将到来的播种季节带来好运。

美国《国家地理》杂志特约摄影师萨尔托雷说,“充满力量的动作,有趣的主题,软和的背景,这些因素的结合令这张照片脱颖而出。”2010年美国《国家地理》国际摄影大赛从2010年9月16日一直持续到11月30日,组委会从世界各地的摄影师手中收到了1.6万件摄影作品。

3.地方类获奖作品

地方类获奖作品(图片提供: Jana Asenbrennerova, NGPC)

地方类获奖作品(图片提供: Jana Asenbrennerova, NGPC)在孟加拉国的吉大港,一艘船只的内部结构暴露在外。吉大港是世界上最大的“船只坟场”之一。这张照片的作者、美国旧金山摄影师贾娜·阿森布伦纳洛娃(ana Asenbrennerova)说,虽然安全工作规范不到位以及污染严重,吉大港仍是“孟加拉国最大的工业城市之一,为当地人创造了许多工作机遇。”

大赛评委、美国《国家地理》杂志资深摄影编辑萨蒂·昆雷尔(Sadie Quarrier)说:“作者决定仅拍摄密密麻麻的内部结构,所以我们只能看到这艘船的一部分,我十分欣赏这个主题,令你的目光可以游离于各处,看一看各种各样的管道、零部件和形形色色的人。”

4.自然类获奖作品

自然类获奖作品(图片提供:Aaron Lim Boon Teck, NGPC)

自然类获奖作品(图片提供:Aaron Lim Boon Teck, NGPC)对于新加坡摄影师亚伦·利姆·布恩托克(Aaron Lim Boon Teck)来说,一次中途取消的徒步旅行却成了一次千载难逢的摄影机会,他的作品“林查尼火山喷发”摘得2010年美国《国家地理》国际摄影大赛自然类桂冠。林查尼(Gunung Rinjani)火山是位于印度尼西亚龙目岛的一座活火山。布恩托克在作品介绍中说:“徒步旅行者适时地占据了大坑边缘,并在那里安营扎寨,拍摄持续整晚的火山喷发。我希望与每个人都分享这种体验,目睹许多元素在某个时间点同时出现。”

大赛评委乔尔·萨尔托雷说:“这张照片是摄影艺术的最佳代表。它不仅捕捉到微妙而美丽的光线变化以及壮观的场景,背景处正在持续的火山喷发同样令人印象深刻。”大赛评委、美国《国家地理》杂志资深摄影编辑萨蒂·昆雷尔指出,将多张照片组合成一个画面,“给予我们一个宏大、壮观和独特的视角。”

作为这次大赛的获奖者,布恩托克的摄影作品将在美国《国家地理》杂志上登载。他还将获得一万美元的奖金,获邀出席在华盛顿特区美国国家地理学会总部举行的摄影研讨会。(孝文)

一周精彩太空照:太空拍拉斯维加斯灯光(组图)(2)

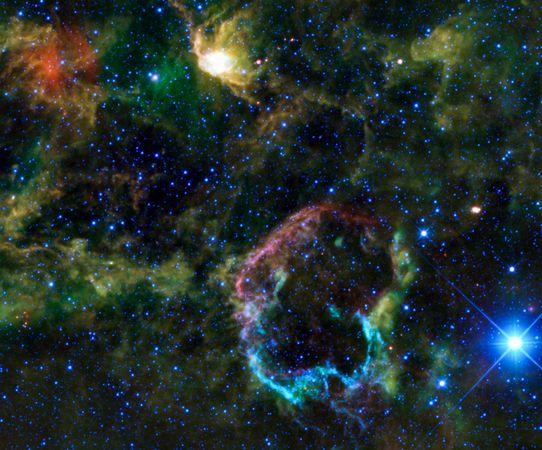

4.超新星残余物

超新星残余物(图片提供:NASA/JPL-Caltech/WISE)

超新星残余物(图片提供:NASA/JPL-Caltech/WISE)这张照片上的物体看起来很像彩色的鲨鱼颌骨,但事实上它是处于星际气体、尘埃云团中间的超新星残余物IC 443,该图是由美国宇航局的广域红外线巡天探测卫星拍摄的,并在12月9日公布。IC 443因为两半截然不同而著称:北半部分像丝状物(粉色),南半部分像块状物(蓝色)。上半部分的铁、氖、硅和氧气正在发光。下半部分发光的是氢气。

科学家对这种奇怪的结构进行研究,可以更好地了解恒星爆炸是如何与它周围的环境发生互动的。例如,科学家认为IC 443的两半部分是冲击波以不同速度撞上星际介质形成的,星际介质是飘浮在恒星之间的稀薄气体。

5.火星景色

火星景色(图片提供:ESA/DLR/FU Berlin)

火星景色(图片提供:ESA/DLR/FU Berlin)这张在12月10日公布的照片是从一定的角度拍摄的,它显示的是斯加帕雷里撞击盆地里的高低起伏的地形和一个小陨石坑陡峭的边缘。这张照片是欧洲航天局的“火星快车”拍摄的。这个小陨石坑里面充满沉积物,它北部显然形成阶梯状,中心区域形成三角洲结构。据欧洲航天局说,这个区域显示了风和水是如何塑造火星地形的。

6.中西部大风雪

中西部大风雪(图片提供:MODIS/NASA)

中西部大风雪(图片提供:MODIS/NASA)这些不只是云:还有美国中西部地区地上一层厚厚的雪毯。这张照片是在明尼苏达州的明尼阿波利斯到圣保罗地区刚刚下过一场大雪后,由美国宇航局的一颗卫星拍摄的,地面上的积雪厚达17英寸(43厘米)。13日公布的这张图片显示的是南达科他、明尼苏达州北部地区、爱荷华州东部、伊利诺斯州北部、威斯康星州南部和印第安纳州。除了下需以外,时速高达60英里(96公里/时)的风使积雪聚集成高高的雪堆,迫使机场关闭、道路被封,并引发多起交通事故。(孝文)

一周精彩太空照:太空拍拉斯维加斯灯光(组图)

新浪环球地理讯 北京时间12月17日消息,下面是这周公布的一些精美太空图,其中包括像宝石一样美丽的宇宙气泡和火星景观图。

1.拉斯维加斯灯光

拉斯维加斯灯光(图片提供:NASA)

拉斯维加斯灯光(图片提供:NASA)这张照片是国际空间站上的宇航员拍摄的,拉斯维加斯的明亮灯光和城市周围区域在漆黑一片的内华达州莫哈维沙漠里形成彩色斑状图案。这张图片是在 11月30日拍摄的,并于13日公布。据美国宇航局称,由于酒店和娱乐场所的灯光很集中,拉斯维加斯大道(中)因是夜间地球上最亮的点而著称。

2.宇宙宝石

宇宙宝石(图片提供:ESA/NASA)

宇宙宝石(图片提供:ESA/NASA)这是一块巨大的猫眼石吗?还是一个很大的节日装饰物?或者是一扇彩色星门?这些猜测都不对,其实它是气体和尘埃云团,是由一颗以爆炸的方式结束生命的恒星产生的。14日公布的这张宇宙气泡新照片,是用美国宇航局的钱德拉X射线太空望远镜和哈勃太空望远镜收集的数据合成的。

这个超新星的残留物名叫SNR 0509-67.5,位于距离地球大约16万光年的大麦哲伦云里。钱德拉X射线太空望远镜显示出炙热材料发出的淡绿和蓝光,哈勃太空望远镜收集的可见光数据,显示的是可以看到的粉色发光气体外壳,它在不断向外扩展的冲击波的作用下,温度变得很高。

3.壮丽的太阳风暴

壮丽的太阳风暴(图片提供:SOHO/NASA)

壮丽的太阳风暴(图片提供:SOHO/NASA)12月6日,缠绕在太阳周围的一长条等离子体突然爆发,释放出大量太阳物质。几颗人造卫星捕捉到这个画面,其中包括美国宇航局的环日立体摄影卫星(Stereo spacecraft),这张11日公布的照片是由该卫星拍摄的。环日立体摄影卫星系统由两颗太阳观测卫星组成,科学家通过它们收集的数据,可以在太阳风暴向外喷发的过程中,更好地了解它的结构和演变。

国家地理2010十大考古发现:图坦卡蒙死因揭开(2)

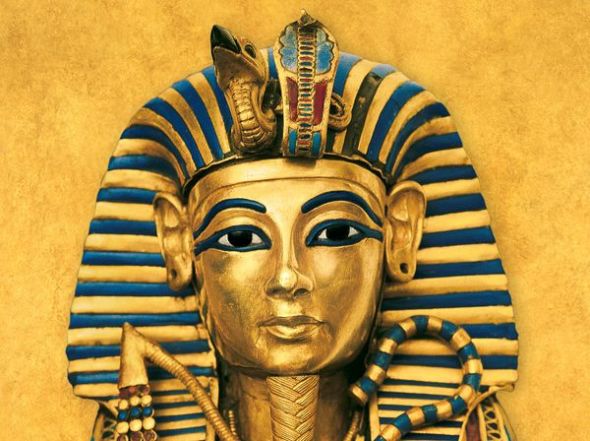

6.DNA揭开埃及少年法老图坦卡蒙死因

DNA揭开图坦卡蒙法老死因

DNA揭开图坦卡蒙法老死因公众常把图坦卡蒙法老想象为优雅的少年法老,事实上,在统治期间,他并不像照片上看上去的身材伟岸的“太阳神”。相反,根据2010年2月公布的一项研究,图坦卡蒙法老身体羸弱,遭受疟疾、骨骼疾病的困扰,而图坦卡蒙父母近亲结婚可能是导致他罹患一些遗传性疾病的原因。

7.全球12处文化遗址濒临消失

全球12处文化遗址濒临消失

全球12处文化遗址濒临消失蒂格兰霍尼茨(Tigran Honents)的圣格雷戈里大教堂受损壁画似乎在向人们述说着土耳其中世纪古城阿尼受人类忽视的故事。阿尼古城坐落于土耳其与亚美尼亚边境附近的军事区。根据总部设在加利福尼亚州旧金山市的全球遗产基金2010年10月公布的一份报告,阿尼古城是世界上12个处于崩溃边缘的文化遗址之一。

8.二十五年后再探“泰坦尼克”号

25年后再探“泰坦尼克”号

25年后再探“泰坦尼克”号在这张2010年9月1日公布的照片中,冰柱状铁锈像瘟疫一样遍布“泰坦尼克”号沉船船首栏杆和锚上。1985年9月1日,海洋探险家罗伯特· 巴拉德带领的探险队在纽芬兰岛附近的北大西洋海底发现了沉没于2.4英里(约合3.8公里)深海底的“泰坦尼克”号沉船。这张照片和其他在8月底拍摄的 “泰坦尼克”号照片均属于正在进行的“泰坦尼克”号探索任务(Expedition Titanic)收获的第一批成果。这次任务的目标是,利用声成像、声纳和3D摄像等技术保存“泰坦尼克”号现状资料,帮助确定沉船会被冲走多远,以及还能存在多久。

9.百年前南极探险队藏身木屋

百年前南极探险队藏身木屋

百年前南极探险队藏身木屋在罗伯特·法尔肯·斯科特船长探索南极近百年后,专家正竭尽全力保护这位英国探险家搭建的木屋和另外三处遗址,避免它们被南极暴雪永远掩埋。木屋长50英尺(15米),宽25英尺(约合7.6米),可容纳33人。斯科特及其队员曾藏身木屋,躲避南极刺骨寒风。1912年1月,他们开始乘坐“特拉诺瓦”号深入南极探险。遗憾的是,斯科特船长不仅在竞争中败给挪威探险家罗纳德·阿蒙森,还与另外四名队员在饥寒交迫中死去。

10.埃及法老墓室秘道

埃及法老墓室秘道

埃及法老墓室秘道2009年,在一个连接法老塞提一世古墓的神秘隧道内,埃及古文物最高管理委员会主席扎希·哈瓦斯站在木头台阶上拍照留念。此次发掘工作始于 2007年,将大量碎石和文物通过轨道车运到地面。考古小组2010年7月宣布,经过三年的努力,他们终于挖到一堵墙。这项考古研究发现,古埃及人似乎在卢克索附近的帝王谷岩石中开凿了一条深达572英尺(约合174米)的隧道后,突然停止了这项工作。

国家地理2010十大考古发现:图坦卡蒙死因揭开

新浪环球地理讯 北京时间12月15日消息,美国国家地理网站评选出2010年度十大考古发现,全球12处文化遗址濒临消失、秘鲁千年神庙发现成堆女性骸骨以及DNA揭开埃及少年法老图坦卡蒙死因等重大发现榜上有名。

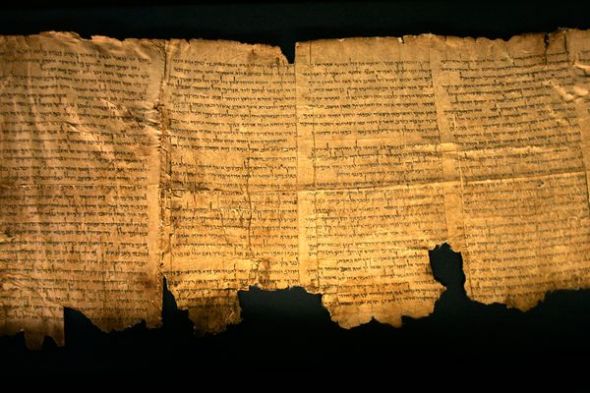

1.《死海古卷》作者之谜解开

《死海古卷》作者之谜解开

《死海古卷》作者之谜解开科学家对一个神秘杯子上的代码的成功破译、发掘耶路撒冷古城隧道以及其他方面的考古发现,或许有助于揭开《圣经》的最大谜团之一——究竟是谁写了《死海古卷》?《死海古卷》涵盖了迄今为止一些最古老的圣经文献。科学家在2010年7月公布的新线索表明,《死海古卷》可能是战争期间流亡在外的一些犹太人群体的文化财富,甚至可能是“耶路撒冷圣殿的伟大珍藏”。据《圣经》记载,约柜就保存在耶路撒冷圣殿内。(杨孝文)

2.土耳其发现诺亚方舟遗迹

土耳其发现诺亚方舟遗迹

土耳其发现诺亚方舟遗迹一个由福音派基督徒组成的探险小组宣称,他们2010年4月在土耳其东部的亚拉拉特山附近发现了传说中的诺亚方舟的船身残骸,测试发现这些残骸 的年代可追溯至4800年前,即《创世纪》中所描述的诺亚方舟的存在时期。不过,一些考古学家和历史学家表示,这一发现同过去的其他发现一样,可信度不 高。

3.“失落”的亚马逊世界

“失落”的亚马逊世界

“失落”的亚马逊世界在2010年1月公布的一项研究中,研究人员发现了数百个曾经被森林覆盖着的圆形、方形和其他几何形状结构,这表明在亚马逊地区曾经存在一个未 知的古老而繁荣的社会。自1999年以来拍摄的卫星照片显示,亚马逊流域有200多个几何图形的土木工程,横跨155英里(约合250公里)的区域。根据 实施这项研究的研究人员估计,有近十倍于已发现土木结构的建筑或许被亚马逊森林所覆盖。

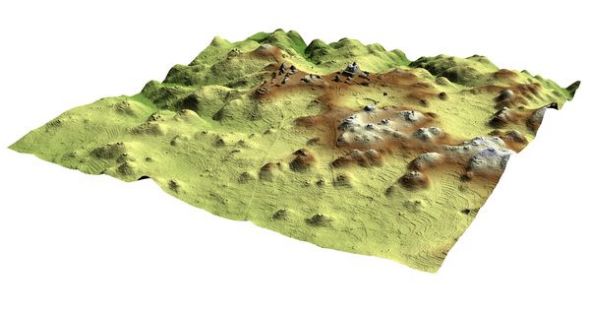

4.玛雅古城3D全景呈现

玛雅古城3D全景呈现

玛雅古城3D全景呈现借助于最新技术穿透浓密雨林进行测绘,一座崭新的古玛雅城呈现在世人面前,其规模远远超过此前所有人的想象。2009年4月,激光探测及测距设 备飞跃古玛雅城邦卡拉考遗址上空,帮助绘制了这个位于伯利兹西部的遗址3D地图。科学家2010年5月在美国佛罗里达州坦帕市举行的国际科技考古研讨会上 宣布,此次勘测在短短4天内揭示了大量此前未知的建筑、公路及其他特征。

5.秘鲁千年神庙发现成堆女性骸骨

秘鲁千年神庙发现成堆女性骸骨

秘鲁千年神庙发现成堆女性骸骨考古学家2010年1月表示,他们在秘鲁西北部暴露在风中的沙丘下面发现了一座距今1000年前的神庙。神庙内有一座坟墓,里面有大量充当祭品的受害者尸骨。经过2006年至2009年底在齐克拉约附近地区进行的发掘,考古学家最终获得了这一重大发现,给有关纳拉姆普神(Naylamp)的传说增添了真实感。据说,纳拉姆普在公元8世纪即莫切文明土崩瓦解以后,创建了前印加兰巴耶克文明。

墨西哥疑发现已知古中美洲最早游戏(组图)(2)

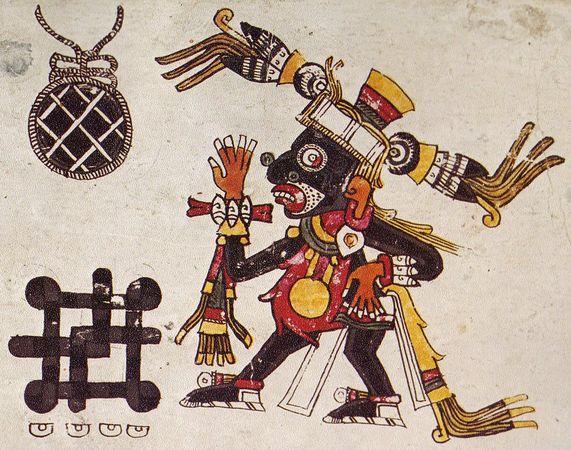

5.纳瓦人的“游戏女神”

纳瓦人的“游戏女神”(图片提供:Barbara Voorhies)

纳瓦人的“游戏女神”(图片提供:Barbara Voorhies)这张16世纪图画中绘制的是纳瓦人的“游戏女神”。纳瓦人是生活在墨西哥中部的一个阿兹特克民族。阿兹特克人喜欢玩一些靠技巧取胜的游戏,包括保龄球和跳棋。美国加利福尼亚州圣巴巴拉自然历史博物馆人类学分馆负责人约翰·约翰逊(John Johnson)表示:“印第安人的游乐场从某种程度上讲并不是什么新鲜事,这始终是一项深受欢迎的活动。”约翰逊没有参与沃希斯的研究。

6.陶器游戏器具

陶器游戏器具(图片提供:Barbara Voorhies)

陶器游戏器具(图片提供:Barbara Voorhies)沃希斯还在特拉华切罗的一个贝冢发现了陶器游戏器具(如图所示),其年代可追溯至公元前300年至公元250年之间。她还希望找到与记分牌年代相同的骰子,不过,由于游戏器具可能用木头制成,在经过了数千年的岁月以后,不可能留存至今。有关特拉华切罗考古遗址的许多谜团仍未解开,尤其是在大片粘土地面的用途上面,沃希斯怀疑这片地专门为玩游戏所建。科学家目前仍在分析粘土的化学成分,沃希斯的考古小组或许能从中找到一些线索。

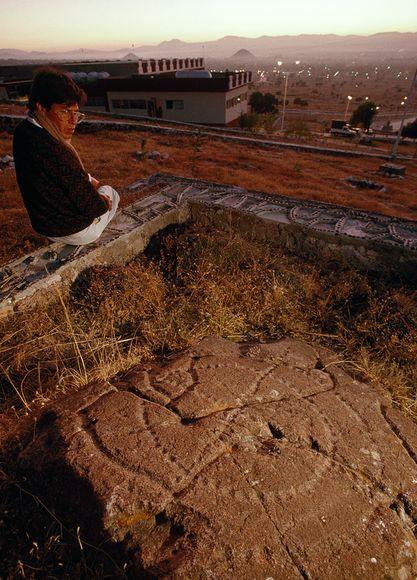

7.考古发掘现场

考古发掘现场(图片提供:Barbara Voorhies)

考古发掘现场(图片提供:Barbara Voorhies)2009年,考古人员正在发掘被丛林包围的特拉华切罗贝冢遗址。沃希斯说,查图托人搭建了临时性的捕鱼营地,从湿地搜集海产品,在大型“海滨野餐”中煮着吃。数千年过去了,这种饕餮大餐留下了一堆堆的贝壳,即便到了今天,特拉华切罗周围到处都是。

8.类似巴棋戏的游戏?

类似巴棋戏的游戏?(图片提供:Kenneth Garrett, National Geographic)

类似巴棋戏的游戏?(图片提供:Kenneth Garrett, National Geographic)在这张资料照片中,墨西哥考古学家罗多尔夫·西德(Rodolfo Cid)坐在雕刻于石板上的神秘圆圈附近,不远处就是墨西哥特奥蒂瓦坎金字塔。美国《国家地理》杂志专家猜测,圆圈或许是测量人员留下的标记、日历,或是一种类似巴棋戏(以贝壳为骰子的四人游戏)的靠技巧取胜的游戏。沃希斯说,虽然她可能永远也别想知道查图托圆圈的用途,但最新结论已彻底改变了她对史前查图托人的认识。沃希斯说:“我将一生的大部分时间用来研究这些奇特的民族,而对这些民族娱乐方式的意外了解,令他们在我的眼中变得更加真实。”(孝文)