国际新闻

一周精彩太空照:2.2亿光年外星系合并(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月11日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与其他国家航天局最新拍摄的星系合并、长征四号运载火箭发射及等离子体尘暴等壮观景象。

1.星系合并

星系合并(图片提供: ESO)

星系合并(图片提供: ESO)这是距地球2.2亿光年外的一次宇宙的大规模融合:这张照片让我们以前所未有的细节看到了统称为“原子能为和平服务”(Atoms-for-Peace)的星系合并。 这个天体的正式编号为NGC 7252,其绰号源于美国前总统艾森豪威尔在1953年发起的“原子能为和平服务”运动,旨在宣传和平利用核能。

这张照片是由欧洲南方天文台设在智利的拉息拉天文台拍摄的,显示了气体和恒星被从碰撞在一起的星系剥离,笼罩在其共同核心周围,形成环状物质的画面。环状物质令星系的外形看上去十分奇特,让人不禁想起电子绕原子旋转的教科书插图。

2.“滴血的心”

“滴血的心”(图片提供:ESA)

“滴血的心”(图片提供:ESA)在这张由欧洲航天局(ESA)与美国宇航局(NASA)联合发射的陆地卫星5号拍摄的照片中,湖水从中亚的咸海北面一个心形区域内流出。咸海曾经是世界上第四大内陆水体,然而,在过去50年,由于湖水不断被用于农业灌溉,面积变得越来越小。咸海周围的白色区域是辽阔的盐沼平原,现称为阿拉尔库姆沙漠(Aralkum Desert),是由湖水蒸发形成的。

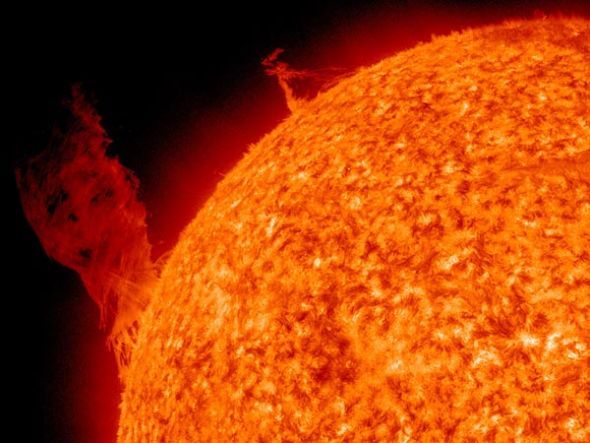

3.等离子体尘暴

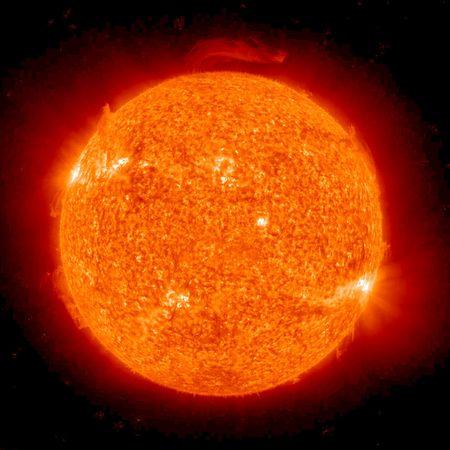

等离子体尘暴(图片提供:SDO/NASA)

等离子体尘暴(图片提供:SDO/NASA)今年十月晚些时候,带电气体流像尘暴一样席卷太阳表面。这张照片由美宇航局太阳动力学观测卫星(SDO)拍摄。等离子体在太阳表面“狂舞”超过两天时间,在此期间,太阳动力学观测卫星用远紫外相机捕捉到整个过程。而就在不远处,一场规模更小、持续时间更短的太阳爆发也在上演。

4.外形奇异星系

外形奇异星系(图片提供:ESA/NASA)

外形奇异星系(图片提供:ESA/NASA)这难道是一款超薄电脑?不是,“哈勃”太空望远镜不会给超薄笔记本电脑做广告。照片中的物体其实是一个细长星系的侧面像。这个星系编号为NGC 4452,1784年由英国天文学家威廉·赫歇尔最早发现,他指出了它的形状是细长形。美宇航局在11月8日公布了这张“哈勃”望远镜拍摄的最新照片,它以前所未有的细节揭示了这个星系,包括星系核心的亮点。

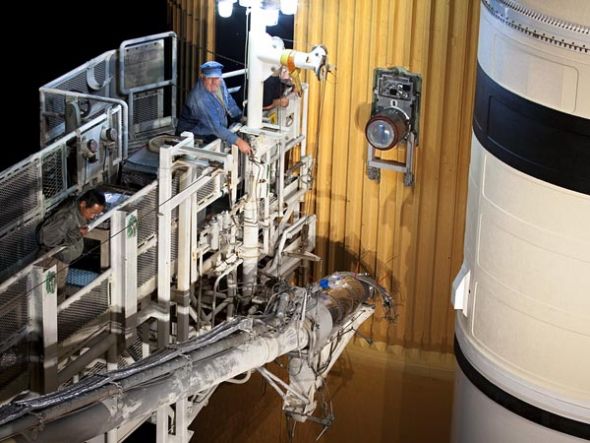

5.燃料泄漏

燃料泄漏(图片提供:NASA)

燃料泄漏(图片提供:NASA)11月9日,一名工程师从美宇航局“发现”号航天飞机的外挂燃料箱拆下通风管,此时,“发现”号正矗立在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心39A发射台上。由于地面脐带传送盘(GUCP,通风管在此与外挂燃料箱相连)区域被检测出氢气泄漏,美宇航局取消了原定于11月5日的发射。美宇航局官员上周宣布,“发现”号航天飞机在11月30日以前不会再尝试发射。

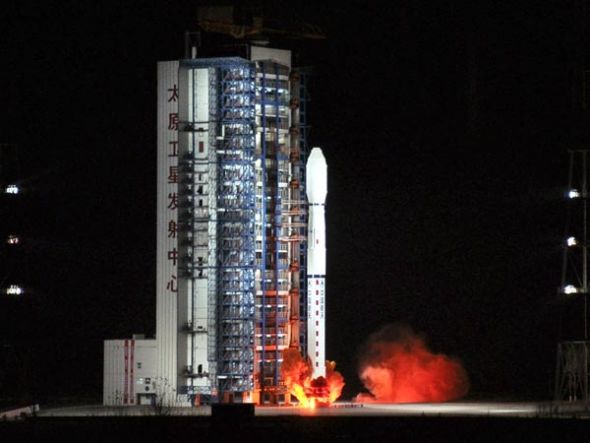

6.长征四号运载火箭发射

长征四号运载火箭发射(图片提供:Sun Zifa, Imaginechina/)

长征四号运载火箭发射(图片提供:Sun Zifa, Imaginechina/)11月5日,中国长征四号运载火箭搭载一颗新的气象卫星从太原卫星发射中心发射升空。这颗卫星是中国“风云三号”系列气象卫星的第二颗。一旦完成在轨测试,中国气象局国家卫星气象中心将利用“风云三号”02星提升本国的中期气象预测能力。(孝文)

欧洲最佳野生动物摄影揭晓:水獭吞食青蛙(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月12日消息,据美国国家地理网站报道,这是2010年欧洲年度野生动物摄影比赛获奖照片,包括展现蜗牛、水獭、猫头鹰和猎豹在内的一系列摄影作品均在比赛中有所斩获。

1.向光而行

向光而行(图片来源:G?nye Csaba, GDT EWPY 2010)

向光而行(图片来源:G?nye Csaba, GDT EWPY 2010)2010年欧洲年度野生动物摄影比赛“其他动物”单元获奖作品,展现了一只向着“光明”爬行的蜗牛。这项年度摄影盛宴由德国自然摄影师协会举办,共有8个不同竞赛单元同时还设立了弗里特兹·波尔金奖和弗里特兹·波尔金青少年摄影师奖这两大奖项。(波尔金是德国著名生态摄影师奖)2010年的欧洲野生动物摄影比赛共收到来自29个国家的1.1多万幅参赛作品。虽然参赛作品可以在世界各地拍摄,但参赛摄影师必须生活在欧洲。

2.进食中的水獭

进食中的水獭(图片来源:Sven Zacek, GDT EWPY 2010)

进食中的水獭(图片来源:Sven Zacek, GDT EWPY 2010)2009年在爱沙尼亚拍摄,展现了一只正在吃东西的水獭,食物可能是一只青蛙。在2010年欧洲野生动物摄影比赛的哺乳动物单元,这幅摄影作品获得高度评价。

3.踩水

踩水(图片来源:Michel Roggo, GDT EWPY 2010)

踩水(图片来源:Michel Roggo, GDT EWPY 2010)2010年在瑞士莱茵河拍摄,展现了一只正在一群白首鲤上方游动的疣鼻天鹅,双腿和脚蹼非常醒目。在2010年欧洲野生动物摄影比赛中,这幅照片被评为最佳鸟类摄影作品。

4.形同鬼魅的猫头鹰

形同鬼魅的猫头鹰(图片来源:David Allemand and Christophe Sidamon-Pesson, GDT EWPY 2010)

形同鬼魅的猫头鹰(图片来源:David Allemand and Christophe Sidamon-Pesson, GDT EWPY 2010)拍摄于魁北克,一只形同鬼魅的猫头鹰在树旁飞过,四周的一切均被白雪覆盖。照片名为“雪白的猫头鹰”,在2010年欧洲野生动物摄影比赛中获得高度评价并拿下“观众奖”。虽然这项摄影比赛只向欧洲摄影师开放,但摄影作品并没有只在欧洲拍摄的限制。

5.处女游

处女游(图片来源:Solvin Zankl, Fritz P?lking Award, GDT EWPY 2010)

处女游(图片来源:Solvin Zankl, Fritz P?lking Award, GDT EWPY 2010)拍摄于哥斯达黎加,一只小橄蠵龟在海水中奋力划水,朝着更深的水域进发。在出生后的最初几天,小橄蠵龟除了吃卵囊内剩余的卵黄外,什么东西也不吃。这幅照片由德国摄影师索尔维恩·赞科尔拍摄,获得2010年弗里特兹·波尔金奖。

灌丛蟋蟀问鼎世界最大睾丸头衔:重量为体重14%

英国德比大学行为生态学家瓦赫德展示一只图伯鲁斯灌丛蟋蟀。这种蟋蟀学名“Platycleis affinis”,其相对于自身体重的睾丸尺寸是所有动物中最大的,重量占体重的14%。(图片提供:Richard Richards, University of Derby)

英国德比大学行为生态学家瓦赫德展示一只图伯鲁斯灌丛蟋蟀。这种蟋蟀学名“Platycleis affinis”,其相对于自身体重的睾丸尺寸是所有动物中最大的,重量占体重的14%。(图片提供:Richard Richards, University of Derby)新浪环球地理讯 北京时间11月11日消息,据美国国家地理网站报道,根据一项新研究,世界上相对于体重的最大睾丸头衔已被一种树螽摘走,它就是图伯鲁斯灌丛蟋蟀(tuberous bushcricket)。它们的睾丸重量占体重的14%,如此“巨大”的精子产生器官令人叹为观止。此前的最大睾丸纪录保持者是果蝇,睾丸重量约占体重的11%。

此项研究领导人、英国德比大学行为生态学家卡里姆·瓦赫德表示:“这种蟋蟀的睾丸个头之大令我非常吃惊,它们似乎占据了整个腹部。巨大的睾丸向我们展示了一些动物如何凭借自身竞争优势繁育下一代。如果无法传递自己的基因,进化将变成一句空话。”但令人意想不到的是,图伯鲁斯灌丛蟋蟀的睾丸虽然问鼎全球最大头衔,但射精数量与之并不匹配。研究小组吃惊地发现,这种蟋蟀的射精数量低于其他睾丸较小的灌丛蟋蟀。

图伯鲁斯灌丛蟋蟀学名“Platycleis affinis”。测量结果显示这种灌丛蟋蟀的睾丸重量占体重的14%,如果一名男性也能达到这一比例,其每个睾丸的重量将相当于6袋糖。研究过程中,英国剑桥大学和德比大学的科学家对21种灌丛蟋蟀的睾丸进行了研究。此举是研究昆虫性习惯对进化所能产生影响的一部分。

在发表于《生物学快报》杂志的研究报告中,瓦赫德及其同事解释说,如果雌性成员一次又一次与雄性交配,这个动物家族的雄性成员往往拥有个头较大的睾丸。通过进化出巨大的睾丸,雄性可以产生更多精子,在生育竞争中胜过其他同类,进而提高传递自身基因的可能性。

这种“精子竞争”产生的影响在黑猩猩种群较为明显。雌性黑猩猩通常会与所在群体的所有雄性交配。为了在竞争中获得优势,雄性黑猩猩进化出所有大猿中尺寸最大的睾丸。相比之下,“妻妾成群”的雄性大猩猩只长着很小的睾丸。瓦赫德的研究小组发现灌丛蟋蟀遵循着不同的规则。正如研究人员所预计的那样,对这种昆虫进行的分析结果显示,在雌性与多个雄性交配的动物家族,雄性的睾丸尺寸更大。

令人意想不到的是,长有最大睾丸的灌丛蟋蟀所产生的精子却最少。科学家认为灌丛蟋蟀并不是利用更多的精子“淹没”雌性,而是进化出另一种策略。研究报告合著者、剑桥大学的詹姆斯·吉尔伯特博士表示:“通常情况下,人们会作出这样一种看似非常合理的假设,如果雌性会与多个雄性交配,雄性则利用尺寸惊人的睾丸传递数量巨大的精子,以便在竞争中取得优势,即使灵长类动物也是如此。我们的研究显示,我们必须重新审视这种假设。真实的情况可能是这样的:巨大的睾丸允许雄性在精子库还没有枯竭情况下一次又一次与雌性进行交配。”

这项理论虽然只是一种推测,但也有一些证据可以佐证。在与雌性交配之后,雄性图伯鲁斯灌丛蟋蟀能够在一小时内再次进行交配,相比之下,其他睾丸尺寸较小的灌丛蟋蟀却最长需要5天时间才能做好再次交配的准备。在图伯鲁斯灌丛蟋蟀之前,相对于体重的最大睾丸纪录由一种学名“Drosophila bifurca”的果蝇保持,它们的睾丸重量占体重的10.6%。(孝文)

X射线发现115年:使医学发生革命性变革(图)(2)

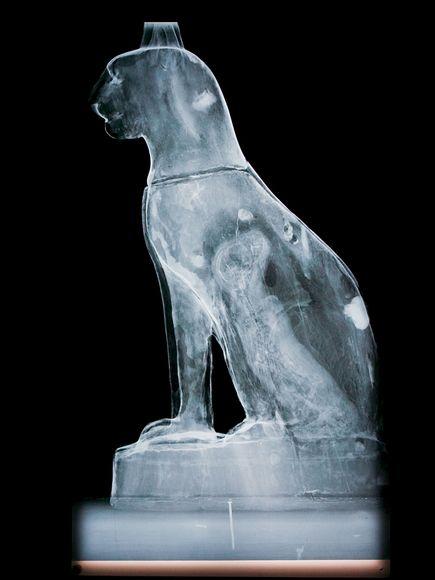

5.一窥木制“猫棺”内部秘密

X射线还能以非侵害的方式窥视贵重文物内部,比如这个古埃及木制“猫棺”,考古人员发现它时,里面放着一只猫的尸体。

6.X射线太空望远镜

X射线太空望远镜(图片提供:NASA)

这张由美宇航局爱因斯坦望远镜拍摄的照片,是X射线太空望远镜最早捕捉的宇宙天体照片之一。爱因斯坦望远镜发射于1978年,亦称“高能天文观测站”(HEAO)2号,是当时世界上最大的X射线望远镜,也是第一台可以拍摄真正的X射线物体照片的望远镜。迄今为止,已有十多台X射线望远镜发射到太空,在它们的帮助下,天文学家在太阳系以外发现了许多X射线来源,包括遥远星系和黑洞。

虽然黑洞本身不发光,但黑洞周围的环境常常骚动不安,结果让它们被X射线所照亮。美国哈佛-史密森天体物理学研究中心的天体物理学家利昂·格鲁布(Leon Golub)说:“我们看到的情况是,黑洞不断积聚周围物质形成圆盘。由于物质围绕黑洞旋转,并以螺旋形向其中心活动,导致周围迅速升温,气体温度十分高,变得像恒星的冠状物一样,产生X射线。”

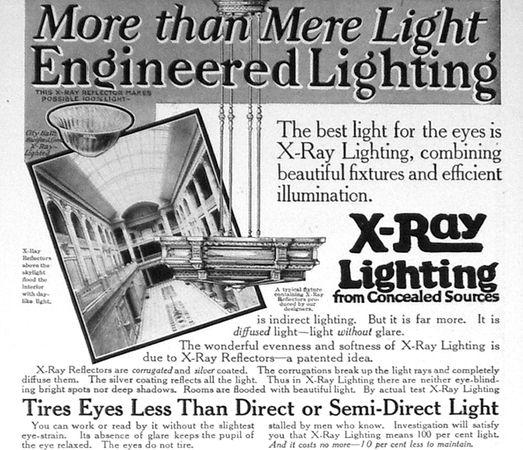

7.X射线反射镜广告

X射线反射镜广告(图片提供:National Geographic)

这是1917年2月出版的美国《国家地理》杂志刊登的一则宣传所谓X射线反射镜优点的广告。据美国佐治亚州里弗代尔市的放射线专家艾德温·格森(Edwin Gerson)介绍,在发现后不久,X射线即变得像今天的激光一样深受欢迎。格森收集了大量19世纪和20世纪的“X射线产品”。

格森2004年在《放射影像学》(Radiographics)杂志上写道:“每个人都在关注X射线,将其视作一种出人意料的技术进步,让人相信将来还有其他相似、甚至更神奇的技术进步。因此,X射线变成了所有人可能经历的更美好未来的案例。X射线提升了人类正常的感受,带来了生活质量会得到改善的前景。还有什么产品不会受益于这种下意识的联想呢?”

8.螃蟹X光照片

螃蟹X光照片(图片提供:Nick Beasey, National Geographic)

正如这张螃蟹的X光照片所显示的那样,X射线令我们熟悉的东西看上去十分陌生。照片由尼克·维赛(Nick Veasey)拍摄,出现在《X射线:看穿周围世界》一书中以及10月号的美国《国家地理》杂志上。美国中佛罗里达大学的理查德森表示,在X射线迎来诞生115周年之际,科学家仍在探索使用X射线的新方法。他说:“虽然伦琴在115年前发现了X射线,但X射线远远不是一种即将逝去的科学。”(孝文)

X射线发现115年:使医学发生革命性变革(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月10日消息,据美国国家地理网站报道,1895年11月8日,德国著名物理学家威廉·康拉德·伦琴发现了X射线,他因此在1901年首次获得诺贝尔物理学奖。这一发现宣告了现代物理学时代的到来,使医学发生了革命性变革。以下是X射线在其115年历史上留下的一些值得纪念的重要时刻。

1.伦琴妻子手指X光照片

2010年11月8日,Google涂鸦再次出现,庆祝发现X射线115周年。这张手指的照片同样有115年的历史,也是最早用X射线拍摄的照片之一。手指是X射线发现者、德国物理学家威廉·康拉德·伦琴的妻子安娜·贝莎的,第四根手指上的黑色团状物是吸引X射线的金戒指。

1895年11月8日,伦琴在用称为“克鲁克斯辐射计”的早期真空管做实验时,无意中发现了X射线。他注意到,当真空管的阴极射线击中放电管的一端时,就释放出一种以前未知的辐射物,这种辐射物可以穿透物质。几天后,伦琴利用这种未知的射线拍摄了这张妻子手的照片。

美国中佛罗里达大学教授马丁·理查德森说:“这张照片显然给他的妻子留下了深刻印象。”据记载,安娜在看到这张照片后惊呼道:“我看到了死亡!”从20世纪90年代初期开始,理查德森教授的研究团队帮助推动了X射线显微镜技术在生物学研究领域的应用。

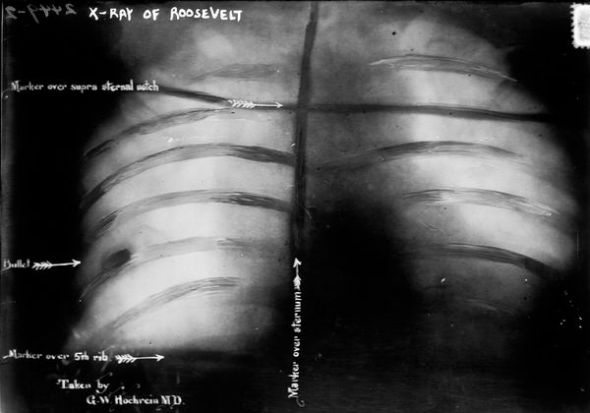

2.西奥多·罗斯福胸腔X光照片

西奥多·罗斯福胸腔X光照片(图片提供:Library of Congress)

西奥多·罗斯福胸腔X光照片(图片提供:Library of Congress)这是美国前总统西奥多·罗斯福在1912年遭未遂暗杀后胸腔的X光照片。当时,他在威斯康星州密尔沃基市参加竞选活动时遭到暗杀,由于不会威胁到生命,胸腔内的子弹没有取出。这张照片是用对放射物而非可见光敏感的胶卷拍摄的,表明在伦琴首次用X射线进行实验后仅17年,这种技术已经应用于医学成像领域。

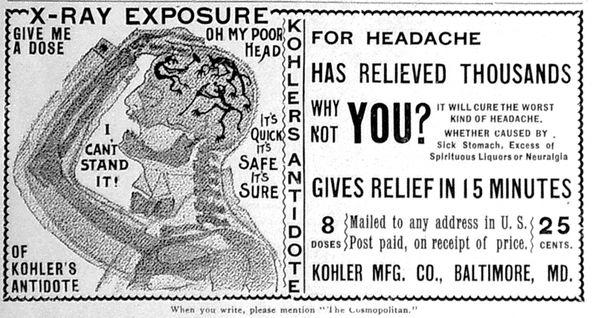

3.形形色色的X射线产品广告

形形色色的X射线产品广告(图片提供:Edwin S. Gerson, RSNA)

形形色色的X射线产品广告(图片提供:Edwin S. Gerson, RSNA)X射线的发现震惊了全世界。这则1896年的广告描述了一种将“科勒解毒药”(Kohler's Antidote)作为一剂“X射线片”治疗头疼的方法,虽然这种药物并不释放X射线。广告商很快将他们的产品与“X射线”一词联系起来。除了治疗头疼的药物,当时市场上还有“X射线高尔夫球”、“ X射线火炉擦洗剂”、“ X射线避孕药”和“X射线剃须刀”。

4.揭示艺术品下面的秘密

揭示艺术品下面的秘密(图片提供:Franco Origlia, Getty Images)

揭示艺术品下面的秘密(图片提供:Franco Origlia, Getty Images)今天,艺术历史学家经常采用X射线穿透绘画作品(比如这张卡拉瓦乔17世纪代表作“牧羊人的朝拜”)的加工面,以揭示未上油色前的草图,发现艺术家在绘画过程中所做的任何改动。

国家地理:全球各地火山喷发壮观景象(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月9日消息,据美国国家地理网站报道,2010年10月26日,印度尼西亚爪哇岛上的默拉皮火山开始喷发,迄今已持续喷发十多次,造成120多人死亡。实际上,火山喷发也有其有利的一面,例如,随着时间的推移,熔岩和火山灰分解形成肥沃的、适于农业生产的土地。以下是一组世界各地火山喷发的壮观景象。

1.三座火山比邻而居

三座火山比邻而居(图片提供:John Stanmeyer, National Geographic)

三座火山比邻而居(图片提供:John Stanmeyer, National Geographic)正在喷射羽状火山灰的的塞莫鲁火山(Mount Semeru)是印度尼西亚爪哇岛上最高的火山,从1967年以来不断地喷发。它坐落于腾格尔破火山口(Tengger caldera)的最南端,后者又包含处于照片显要位置的婆罗摩火山(Mount Bromo)、巴托克火山(Mount Batok)以及其他几座火山。

2.熔岩流入太平洋

熔岩流入太平洋(图片提供:Stephen Alvarez, National Geographic)

熔岩流入太平洋(图片提供:Stephen Alvarez, National Geographic)伴随着蒸汽的嘶嘶声,美国夏威夷州的夏威夷火山国家公园的岩浆正流入太平洋。正是相似的熔岩流,在过去的7000多万年里铸就了夏威夷群岛。

3.意大利埃特纳火山

意大利埃特纳火山(图片提供:Carsten Peter, National Geographic)

意大利埃特纳火山(图片提供:Carsten Peter, National Geographic)埃特纳火山坐落在灯火通明的意大利卡塔尼亚城上方,它不断向空中喷射着火焰,而熔岩则如河流一般从两翼向外溢出。尽管看起来让人眼晕,埃特纳火山还算相对安全,因为这座山火的喷发十分罕见且紧凑,同时熔岩流动缓慢,从而给了人逃生的机会。

4.埃特纳火山熔岩流

埃特纳火山熔岩流(图片提供:Carsten Peter, National Geographic)

埃特纳火山熔岩流(图片提供:Carsten Peter, National Geographic)数百度的高温令意大利埃特纳火山的橘色岩浆与其灰色的坚硬外壳分开。埃特纳火山高度接近1.1万英尺(约合3353米),是欧洲最高的活火山。

一周精彩太空照:太阳“怒发冲冠”(2)

4.北美上空温带气旋

它看上去就像有人将飓风放错了地方,这张由美宇航局气象卫星拍摄的照片其实显示的是,10月26日出现在北美洲上空的温带气旋。这些风暴通常在春秋两季形成于美国上空,那时,美国北方和南方会产生很大的温差。这次风暴(因出现在芝加哥地区故被称为“Chiclone”)在上周席卷美国中西部,在明尼苏达州上空创造了一项纪录——美国大陆地面有史以来气压最低的一次。风暴还伴随着冰雹、闪电和暴雨,密歇根州报告了61次龙卷风以及时速达78英里(约合125公里)的大风。

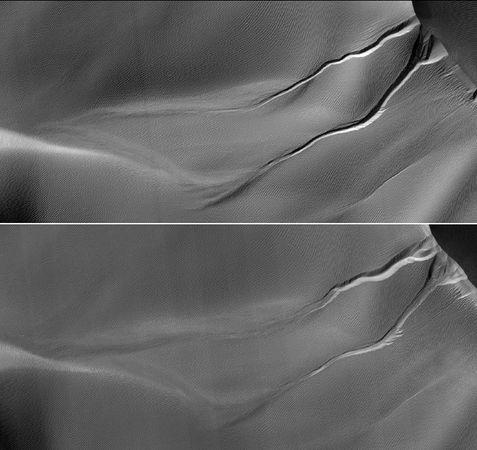

5.火星季节变化

根据美宇航局10月29日发布的最新照片,由于冬季结霜(不是春季融化产生的液态水),向下流动的固体物质在火星沙丘的溪谷雕琢出一幅令人赞叹不已的画面。这张照片是由美宇航局火星勘测轨道飞行器携带的高清摄像机拍摄的。科学家分别在2008年3月、2009年7月和2010年10月分析了这些火星溪谷。每年,沙丘顶端的凹陷和河床在火星冬天会变宽,因为固体物质向斜坡下方活动,拉长了溪谷。

6.太空望远镜镀金镜面

10月底,一名工人将“詹姆斯韦伯”太空望远镜的一块子镜从低温测试室推出来。“詹姆斯韦伯”太空望远镜被称为“哈勃”太空望远镜的“接班人”,将利用一面直径21.3英尺(约合6.5米)的六边形主镜研究宇宙中最遥远的天体。

六边形主镜由18面子镜构成,例如,这张照片中的子镜。每面子镜都由铍材料制造,表面有薄薄一层镀金,从而使镜面可以更有效反射红外光。在低温测试中,子镜要接受零下415华氏度(零下248摄氏度)的低温考验,以便工程师可以研究主镜在太空的极端环境中如何变形。(孝文)

一周精彩太空照:太阳喷发出等离子体似卷发

新浪环球地理讯 北京时间11月8日消息,这是过去一周的精彩太空照片,集中展现了美国宇航局最新拍摄的“詹姆斯·韦伯”太空望远镜镀金镜面、北美上空温带气旋及太阳“怒发冲冠”等壮观景象。

1.太空俯瞰地球美景

在这张照片中,意大利在夜间照明的照射下,看上去就像一只长统靴。这是离地220英里(约合354公里)的国际空间站上周俯瞰地球的画面。与国际空间站对接的俄罗斯飞船在照片的显著位置也清晰可见。

11月2日,美宇航局官员庆祝了国际空间站载人飞行10周年。美国宇航员比尔·谢泼德以及俄罗斯两位宇航员尤里·吉德森科(Yuri Gidzenko)和谢尔盖克里卡列夫(Sergei Krikalev)2000年进入国际空间站,成为这个轨道实验室的第一批居民,总共在上面停留了136天。过去10年间,每天24小时都有宇航员住在国际空间站上面从事科研活动。

2.璀璨星空

根据美宇航局10月27日公布的这张红外照片,所谓的反射星云在漫天星星的大幕下产生了华丽的漩涡。照片是由美宇航局广域红外线巡天探测卫星(WISE)拍摄的。反射星云位于南十字座,由于温度不高,尚不能凭借自己的能力发光,所以,在任何波长下肉眼都看不到,只是尘埃和气体构成的星际云团反射附近恒星的光。反射光使反射星云升温,足以令星际云团发着红外光。

3.“太阳鬈发”

在这张由美宇航局太阳及日光层探测仪(SOHO)拍摄的照片中,太阳喷发出像鬈发似的等离子体,证明连恒星也有“怒发冲冠”的时候。在太阳北极附近跳跃的日珥,仅仅是发生在10月25日至26日之间三次太阳爆发之一。据美宇航局科学家介绍,这些事件本身而言并无奇异之处,只不过它们如此密集出现还是让人觉得很奇怪。

美国国家地理纪录片揭秘现实版僵尸病毒(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月5日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在僵尸影片《惊变28天》和《我是传奇》中,一种无法阻止的病毒造成的可怕瘟疫席卷整个人类社会,将感染者变成丧心病狂的怪物,上演同类相食的悲剧。

美国东部时间/太平洋时间10月30日晚上10点,国家地理频道播出了新纪录片《僵尸背后的真相》(The Truth Behind Zombies)。美国科学家在纪录片中表示,虽然不能让死人复生,但一些确定的病毒也能够让感染者出现具有攻击性并且类似僵尸的行为。

美国佛罗里达州迈阿密大学米勒医学院病毒学家萨米塔-安德里恩斯基表示,狂犬病是一种由病毒导致的疾病,可感染中枢神经系统,能够让感染者陷入一种疯狂状态。如果狂犬病与一种流感病毒结合在一起并在空气中迅速传播,类似僵尸启示录那样的可怕景象便有可能发生。值得一提的是,安德里恩斯基也在《僵尸背后的真相》中露面。

狂犬病病毒可变异

在讲述僵尸的科幻影片中,人类在感染之后几乎立即变成僵尸,与影片中的僵尸有所不同的是,人类在感染狂犬病病毒之后最先出现的患病迹象——例如焦虑、精神错乱、幻觉以及瘫痪——通常不会在10天至1年之内出现。在此期间,病毒一直潜伏在体内。

如果不加以治疗,一旦发病,狂犬病能够在一周内夺去感染者的生命。科学家表示如果狂犬病病毒的遗传密码发生足够变异,潜伏期将大大缩短。很多病毒天生就具有较高的变异率,作为避开和绕过宿主防御机制的一种手段,它们会一直处于变化状态。病毒发生变异的方式有很多种,例如可通过在基因复制过程中复制错误或者因紫外线造成的破坏发生变异。安德里恩斯基说:“如果狂犬病能够以足够快的速度发生变异,便可以在一小时或者几小时内导致感染。这是完全有可能的。”

空气传播化身“狂怒病毒”

如果像科幻影片中所描述的那样导致一场僵尸大流行,狂犬病病毒还必须具有更大的传染性。通常情况下,人类因被感染的动物咬伤感染狂犬病病毒,经常是狗,但传染也通常就此停止。由于宠物接种疫苗,美国人很少感染狂犬病病毒,因狂犬病造成的死亡人数也越来越少。2008年,美国疾病控制与预防中心只接到两例狂犬病病毒感染病例报告。

狂犬病病毒一种更快速的传播方式就是像流感病毒一样通过空气传播。僵尸研究学会负责人马克斯-莫格克在纪录片中表示:“狂犬病病毒只有通过空气传播,才会变成类似《惊变28天》中描述的‘狂怒病毒’。” 僵尸研究学会网站称,这个研究学会是一家国际非营利性组织,旨在提高文理科的所谓“僵尸奖学金”。

为了能够在空气中传播,狂犬病病毒必须具备另一种病毒的特性,例如流感病毒。美国弗吉尼亚理工大学病毒学家伊兰库玛兰-苏比亚表示,同一种病毒的不同形态或者不同毒株可以通过被称为“重配”或者“重组”的过程交换遗传密码。苏比亚并没有参与《僵尸背后的真相》拍摄。他在接受“国家地理新闻”网站采访时说,彼此无关的病毒本质上无法进行“杂交”。类似狂犬病病毒和流感病毒这样两种本质上不同的病毒之间“借用”特征的事情在科学界闻所未闻。“它们之间差异太大,无法共享遗传信息。病毒只能安装属于自己的零部件,无法与其他病毒结合和匹配。”

基因工程造僵尸病毒?

迈阿密大学的安德里恩斯基指出,虽然难度极高,但培育出狂犬病-流感杂种病毒在理论上还是可能的,方式就是利用现代基因工程技术。她说:“我可以想象出这样的可怕景象,将狂犬病病毒与其他病毒结合在一起,形成更令人恐怖的病毒。例如与流感病毒结合,使其能够在空气中传播;与一种麻疹病毒结合,让感染者的性格发生变化;与脑炎病毒结合,利用让感染者发烧的方式侵袭他们的大脑;与埃博拉病毒结合,导致感染者内脏出血。所有这些结合都导致狂犬病病毒具有更可怕的攻击性,变成所谓的僵尸病毒。但大自然不允许所有这些事情同时发生,让产生一种死亡病毒几乎成为不可能。” (秋凌)

揭秘发现号航天飞机26年历史时刻(2)

6.重返太空

美宇航局在2003年“哥伦比亚”号失事后首次执行的“重返太空”任务中,艾琳·柯林斯作为“发现”号航天飞机机长负责这次航天飞行。在发生“哥伦比亚”号悲剧后,美宇航局用了两年时间重新研究航天飞机和外挂燃料箱的结构和性能,对安全性做出了改善。“发现”号执行的飞赴国际空间站任务,从2005年7月持续到8月,使得航天飞机任务小组可以细致检查发射和着陆的每个细节,测试新的安全标准。例如,柯林斯实施了航天飞机的首次在轨翻转,令国际空间站的宇航员可以检查“发现”号腹部隔热瓦。

7.火焰轨迹

2009年8月28日,“发现”号航天飞机在夜晚成功发射以后,飞行轨迹在佛罗里达上空产生的闪亮弧线。这次任务是“发现”号执行的第30次专门用于组建和维护国际空间站的任务,将设备、补给和6名宇航员送上国际空间站,其中包括科研设备、一个新冷冻室和一个新空气再生系统。

8.太空跑步机

“组合式操作承重外部阻力跑步机”(简称COLBERT)或许是“发现”号航天飞机送入国际空间站的最著名设备之一,这是该跑步机在2009年9月1日的画面。这套设备命名于美国喜剧明星斯蒂芬·科尔伯特。在一个安装于国际空间站的乘员舱的命名问题上,还有一段小插曲。虽然“COLBERT”在美宇航局举办的网络投票上排名榜首,但美宇航局仍将该乘员舱命名为“宁静”号,作为妥协,他们将科尔伯特作为跑步机的名称及其标识。

9.R2人形机器人

当“发现”号航天飞机本月最后一次踏上太空之旅时,也是最后一次向国际空间站运送设备。除了储物舱,“发现”号还会将第一个人形机器人“Robonaut2”送入太空。这是Robonaut2机器人今年6月在约翰逊航天中心测试的镜头。佩尔曼说:“它看上去就像是一个人,是第一台设计用于帮助宇航员的机器人,无论是在国际空间站内还是在站外。”

10.等待最后发射

今年9月的一个黄昏,“发现”号航天飞机矗立于肯尼迪航天中心39A发射台上准备发射升空,这极有可能是“发现”号的“绝唱”。对于佩尔曼来说,看着“发现”号执行最后一次任务尤其令他感到心酸。“发现”号是最受佩尔曼青睐的航天飞机。他说:“它总在我的记忆中占据着特别的位置。当我看到它最后一次降落,一定别有一番滋味。它虽然是一台机器,却是在过去多年展现出人性的机器。”(孝文)