国际新闻

土耳其2000年古城出土十年后重新掩埋(2)

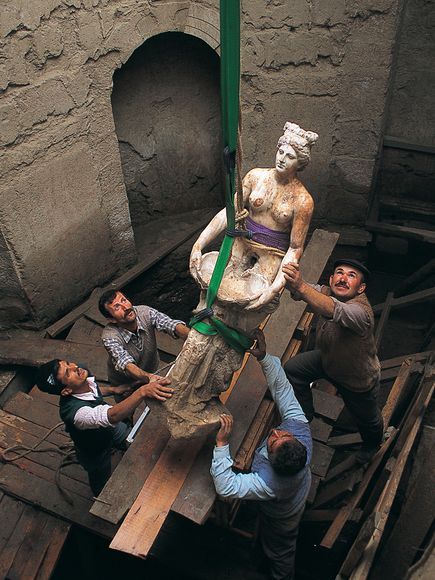

4.水中女仙雕像

水中女仙雕像(图片提供:Images & Stories/Alamy)

水中女仙雕像(图片提供:Images & Stories/Alamy)2002年,一尊曾用于装饰阿利安诺伊城浴池的水中女仙雕像被拉到地面。对于那些奋力保护阿利安诺伊城的人来说,水中女仙从此成为他们的象征。《考古》杂志将阿利安诺伊城命名为2010年五大“受威胁遗址地”之一,称土耳其政府忽视了国际社会的许多提议,如用“防水”大坝将遗址地围起来,或是将热温泉等著名建筑迁移至别处。

5.雾气笼罩的石拱门

雾气笼罩的石拱门(图片提供:Mustafa Ozer, AFP/Getty Images)

雾气笼罩的石拱门(图片提供:Mustafa Ozer, AFP/Getty Images)2008年2月,一座典型的半圆形石拱门为游客了解土耳其阿利安诺伊城的历史提供了一个窗口。美国芝加哥大学东方文明研究所考古学家纳丁·穆勒(Nadine Moeller)表示,考古人员在对埃及尼罗河三角洲的发掘过程中,常常在地下水位以下发现幸存至今的建筑物。这意味着,阿利安诺伊城部分遗址或许能在填埋处理和随后到来的洪水中幸存。穆勒说:“有机的东西会被分解,泥砖或石头结构建筑通常会保留下来,你可以采用合适的技术进行发掘。”

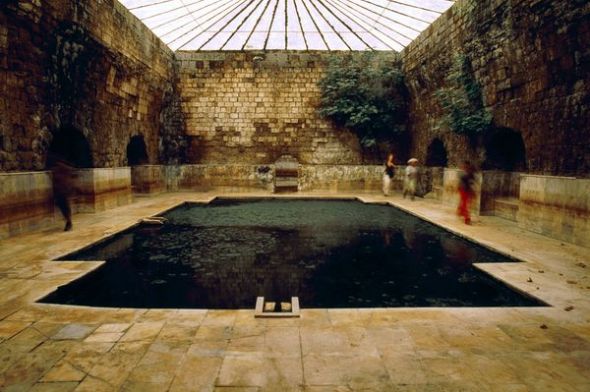

6.亲历历史

亲历历史(图片提供:Manoocher, National Geographic)

亲历历史(图片提供:Manoocher, National Geographic)在这张资料照片中,阿利安诺伊城的魅力和风采在这个经过重建的温泉浴场得到体现。反对建造约坦利大坝的人认为,游客增多或许是阿利安诺伊城值得拯救的一个原因。另一个原因则是获得重大考古发现的可能性。根据一些人的估计,阿利安诺伊城多达75%的区域尚未发掘。

7.古罗马浴池水源

古罗马浴池水源(图片提供:Mustafa Ozer, AFP/Getty Images)

古罗马浴池水源(图片提供:Mustafa Ozer, AFP/Getty Images)2008年,一名女游客参观阿利安诺伊城古罗马浴池的水源。目前尚不清楚约坦利大坝项目顺利通过以后阿利安诺伊城遗址的命运。芝加哥大学考古学家穆勒对阿利安诺伊城不会被洪水毁坏持乐观态度,但她尚不能确定阿利安诺伊城作为考古遗址的未来前景。

穆勒说:“我认为,如果阿利安诺伊城被沙子所填埋,它仍有可能保持完好。显然,洪水会损毁像木头或彩绘壁画这样的东西,令其无法幸存下去。但是,我认为,像建筑物和像陶器这样的东西会保存下来。问题在于,一旦建起大坝,上面是湖泊,人们何时还会看到这座古城,或再次进行发掘?”(孝文)

土耳其2000年古城出土十年后重新掩埋(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月31日消息,据美国国家地理网站报道,因修建大坝需要,拥有近2000年历史的土耳其古城阿利安诺伊(Allianoi)在发掘出来十多年后被重新填埋,这种做法遭到包括考古学家在内的许多人士的强烈反对。

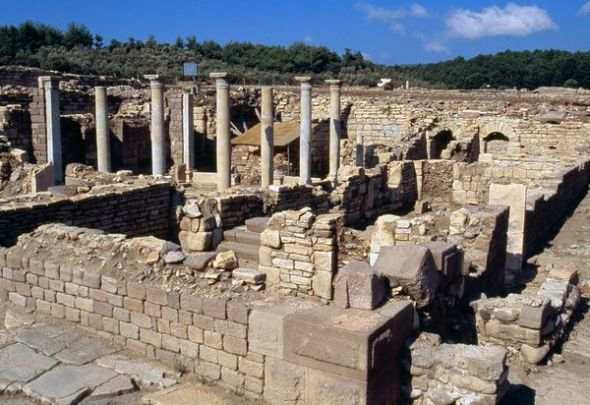

1.古城遗址水疗中心

古城遗址水疗中心(图片提供:Manoocher, National Geographic)

古城遗址水疗中心(图片提供:Manoocher, National Geographic)在这张资料照片中,位于阿利安诺伊城的一处二世纪古罗马遗址在蓝天白云衬托下焕发了生机。但是,与阿利安诺伊城剩余考古遗迹一样,这些建筑如今再次被沙子填埋。

阿利安诺伊城拥有近2000年历史,城中以前有许多浴池和天然温泉,深受罗马显贵的欢迎,他们涌向那里享受水疗带来的健康益处。阿利安诺伊城遗址在1998年被发现,只是进行了部分发掘。然而,今天这处保存完好的遗址恰好处于一座提议修建的大坝的路线上。按照这个提议,洪水将淹没阿利安诺伊城,建起一座人工水库。

约坦利大坝(Yortanli Dam)将为数千英亩农田提供灌溉用水,土耳其爱琴海沿岸的农民十分支持这个项目。土耳其官员表示,在被淹没以前,用细沙填埋阿利安诺伊城将会为这座罗马遗址地提供保护,本月初,多个研究小组完成了填埋工作。不过,约坦利大坝建设项目仍面临很大阻力,无论是法院,还是自然保护主义者,都坚决反对这个项目。

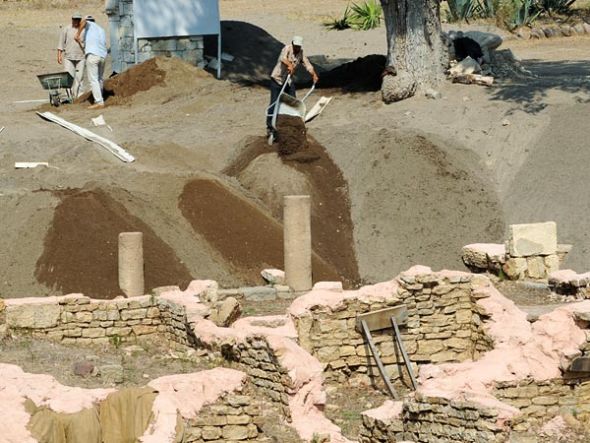

2.细沙填埋古物

细沙填埋古物(图片提供:Bulent Kilic, AFP/Getty Images)

细沙填埋古物(图片提供:Bulent Kilic, AFP/Getty Images)阿利安诺伊城是世界上现存最古老的洗浴和水疗地之一,2010年9月开始慢慢消失在细沙的下面。今年8月,当地一个环境保护委员会作出了重新填埋阿利安诺伊城遗址(位于现代的贝加蒙市附近)的决定,得到了活动家和考古人员的大力保护。然而,伊斯坦布尔建筑师协会会员伊尔卡·埃尔图格鲁尔日前在接受土耳其当地报纸采访时说:“这种方法是过时的,只会破坏而非保护此处遗址。”

3.圆柱挺立水中

圆柱挺立水中(图片提供:Mustafa Ozer, AFP/Getty Images)

圆柱挺立水中(图片提供:Mustafa Ozer, AFP/Getty Images)在这张2008年2月拍摄的照片上,圆柱挺立于阿利安诺伊城遗址的浅水中。罗马显贵曾涌至阿利安诺伊古城的游泳池、澡堂和其他建筑,享受自然温泉带给他们的健康益处。建筑师埃尔图格鲁尔在接受当地报纸采访时说,用沙子填埋阿利安诺伊城,一旦洪水来袭,几乎不会提供任何保护。据他介绍,该地区相对温暖的河水会引起化学反应,毁坏遗址地的金属、镶嵌工艺品,甚至是石头墙,迄今为止,这些东西保存地相当完好。

各地天空太阳全年轨迹照片:呈8字曲线(组图)

新浪环球地理讯 北京时间12月30日消息,据美国国家地理网站报道,一张照片能概括2010年太阳全年运行轨迹吗?在某种程度上讲,这是可以的。下面这组照片便展现了太阳在一年中运行的8字曲线轨迹,而在其中一张照片上,太阳盘面看上去就像项链坠。

1.2010年太阳运行轨迹

2010年太阳运行轨迹(图片提供:Tamas Ladanyi, TWAN)

2010年太阳运行轨迹(图片提供:Tamas Ladanyi, TWAN)这张多次曝光的照片展现了太阳在一年中运行的8字曲线轨迹。如果你在一年当中每周一次或两次在同一时间、同一地点记录太阳的位置,就能制作出这样的8字形日行轨迹图。这张照片是由36张图合成,它们全部是今年1月至12月间在当地时间上午10点摄于匈牙利的维斯普雷姆。在同一地点但不同时间段拍摄的另一张照片,通过数字技术合成到上面一张照片的突出位置。

由于地球旋转的轴心稍微不同于太阳,太阳最终在一年中形成了这样的轨迹。地球也是按照椭圆形轨道运行。由于地球的一个半球距离太阳更远,从那个慢慢向地平线下降的位置看,太阳每日运行轨道呈现圆弧形。随着倾斜角翻转过来,太阳的圆弧在天空中越来越高。正如这张太阳8字曲线轨迹图所示,太阳在天空中的最高点出现在夏至日,而最低点则是在冬至日到来。

鉴于所涉及的时间和精确度,太阳8字轨迹图制作难度非常大。据天文摄影网站“世界晚安”(The World at Night,以下简称“TWAN”)的创始人巴巴克·塔夫雷什(Babak Tafreshi)介绍,迄今,全世界仅有20人发布了制作成功的太阳8字轨迹图。

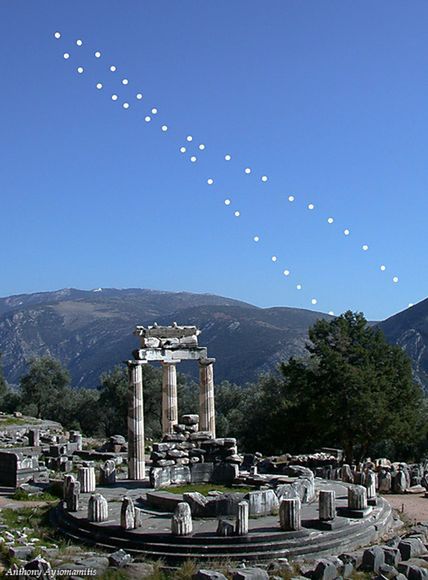

2.特尔斐上空太阳轨迹

特尔斐上空太阳轨迹(图片提供: Anthony Ayiomamitis, TWAN)

特尔斐上空太阳轨迹(图片提供: Anthony Ayiomamitis, TWAN)在这张2001年拍摄于希腊的太阳8字轨迹合成图上,太阳似乎从圆形神庙(Tholos)附近的山后升起。圆形神庙是特尔斐(希腊古都)城中雅典娜圣地的一座原型建筑。TWAN网站创始人塔夫雷什说:“传统太阳8字轨迹图都采用多次曝光设置,将相机放在固定平台上,用一张胶卷制作完成。而最新的太阳8字轨迹图制作方法则不同,是将数码相机放在固定平台上,每次拍摄一张照片,然后对所有照片进行合成。”

据塔夫雷什介绍,现在拍摄传统的太阳8字轨迹图是可行的,这其中包括同一张胶卷上的太阳和突出位置的照片,不过风险很大。首先,安全拍摄太阳需要在相机上安一个特制滤光片。而要想捕捉到地球美景,“拍摄者要在白天不使用滤光片的情况下进行曝光,通常,这时太阳还没有出现在视野里,曝光过度或曝光不足都会使一年的努力付之东流。”

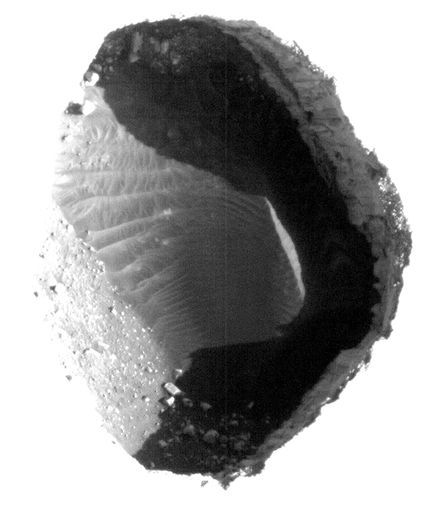

3.太阳盘面如项链坠

太阳盘面如项链坠(图片提供:Tunc Tezel and Cenk E. Tezel, TWAN)

太阳盘面如项链坠(图片提供:Tunc Tezel and Cenk E. Tezel, TWAN)在已知最早一张展现日全食的太阳8字轨迹图中,太阳盘面看上去像项链上的吊坠一样闪闪发光。这张照片包括2006年3月出现在土耳其安塔利亚上空的日全食曝光画面。剩余部分则显示了太阳在2005年7月至2006年7月间在安塔利亚以北311英里(约合500公里)的布尔萨上空的路线。

在日食奇观出现时,月球恰好处于地球和太阳之间,遮住了大部分阳光。日全食上演期间,唯一可见的是太阳相对昏暗的外层大气——日冕。在这张太阳8字轨迹图中,被遮住的太阳之所以看上去更加明亮,是因为拍摄者没有使用滤光片,同时曝光时间更长,结果捕捉到日冕和昏暗的安塔利亚城市景色(照片中突出位置)。

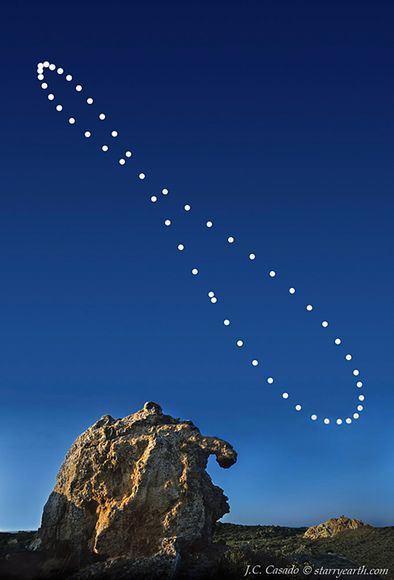

4.十字架海角公园上空圆弧

十字架海角公园上空圆弧(图片提供:Juan Carlos Casado, TWAN)

十字架海角公园上空圆弧(图片提供:Juan Carlos Casado, TWAN)这张太阳8字轨迹合成照片显示了2003年3月至2004年3月间出现于西班牙赫罗纳上空的太阳轨迹。拍摄者胡安·卡洛斯·卡萨多(Juan Carlos Casado)每隔7天都在上午9点15分拍摄太阳盘面,在捕捉到了53张照片后,将其添加至十字架海角(Cap de Creus)国家公园的背景照片上,这座国家公园位于伊比利亚半岛最东端。

虽然太阳8字轨迹图传统上描述了太阳的运行轨迹,但我们也有可能制作月球的8字轨迹图。由于月球以椭圆形轨道围绕地球运转,平均下来,月球似乎一天总比前一天晚51分钟重新出现在天空中的同一位置。这意味着只要每天晚51分钟拍月球的照片,在一个朔望月里,就能制作同样的8字形。

根据轨道计算,对于站在其他星球表面的观测者来说,他们可能也会看到太阳8字轨迹图,但对于一些星球来说,太阳轨迹不会呈现出8字形。例如,在水星上,由于轴倾角与轨道路线之间的相互作用,使得太阳轨迹几乎成了一条纵贯东西的直线。与此同时,在火星上,太阳运行轨迹看上去更像泪珠。

5.首张太阳8字轨迹图

首张太阳8字轨迹图(图片提供:Dennis di Cicco, TWAN)

首张太阳8字轨迹图(图片提供:Dennis di Cicco, TWAN)有史以来制作的第一张太阳8字轨迹图在1978年至1979年拍摄于美国新英格兰地区上空,被认为是世界上极少数不采用合成前景的太阳8字轨迹图之一。此图由44张太阳曝光画面和一张房屋照片组成,全部是用同一张胶卷在同一地点拍摄。

此外,在夏至、冬至及春分或秋分,拍摄者丹尼斯·迪希科(Dennis di Cicco)都用滤光片进行长时间曝光,每天从日出时分开始,早晨8点30分结束。由此制作完成的照片显示了那三天的太阳部分弧线。迪希科在天文摄影网站TWAN上写到:“多数人认为,对太阳进行一年之久的曝光处理,简直是疯狂之举。那些成功做到这一点的摄影师或许同意这种说法。”(孝文)

大湄公河发现七大新物种:无牙蛇会同类相残(2)

4.蟋蟀蛙

蟋蟀蛙(图片来源:Jodi Rowley via WWF)

蟋蟀蛙(图片来源:Jodi Rowley via WWF)这种浑身布满斑点的青蛙是在越南广南省的一堆树叶下发现的,现正遭遇“身份危机”。虽然是蛙类,但它的叫声却如同蟋蟀。这个新物种学名“Leptolalax applebyi”,标本并不多见,都是在高海拔森林地区多岩溪流的上游发现的。虽然在大湄公河流域发现一系列新物种,但令科学家感到担忧的是,其他物种正走向灭绝。最近,爪哇犀牛可能已经区域性灭绝,当地野生老虎数量也明显减少。

5.吸石鱼

吸石鱼(图片来源:Nonn Panitvong via WWF)

吸石鱼(图片来源:Nonn Panitvong via WWF)这种此前未知的鲶鱼学名“genus Oreoglanis”,是世界自然基金会在报告中提到的26种大湄公河新鱼类种群中的一员。这种鲶鱼是在泰国快速流动的多岩溪流中发现的,主要特征为大而尖的牙齿以及下唇内的一个V形凹口。它的外形与众不同,鱼鳍较大,形成一个类似吸盘的结构,能够在遭遇暴雨时粘在底层上,泰国人将其形象地称之为“吸石鱼”。

6.野香蕉

野香蕉(图片来源:Markku Hakkinen via WWF)

野香蕉(图片来源:Markku Hakkinen via WWF)在大湄公河流域发现的新物种并非都是动物,植物也占据一席之地,比如图片中呈现的新野香蕉物种。这种野香蕉学名“Musa chunii”,是在中国德宏的铜壁关自然保护区发现的。

7.大湄公河流域山脉

大湄公河流域山脉(图片来源:Supol Jitvijak via WWF)

大湄公河流域山脉(图片来源:Supol Jitvijak via WWF)薄雾笼罩下的达瓦那-特纳瑟利姆(Dawna-Tenasserim)山脉,座落于泰国-缅甸边界,是大湄公河地区的组成部分,同时也是一些新发现的动植物物种的栖息地。在最近于日本名古屋举行的联合国保护生物多样性大会上,世界自然基金会督促各种政府加大资金投入,保护大湄公河地区的生物多样性,同时帮助这一地区应对未来的气候变化。

目前,大湄公河地区的温度正在升高,天气模式多变也导致当地洪水、干旱和风暴更为频繁。查普曼表示:“生物多样性的全球分布并不均衡。这些新物种提醒人们关注大湄公河地区非凡的生物多样性。政府需要投入更多资金,保护宝贵的生态系统。” (孝文)

大湄公河发现七大新物种:无牙蛇同类相残(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月28日消息,美国国家地理杂志网站公布了一组照片,展现了在大湄公河流域发现的一系列新物种,包括野生香蕉、无牙蛇、蟋蟀蛙、秃头鹎以及鼻孔分离的蝙蝠在内的新物种纷纷榜上有名。

1.湄公河蝙蝠

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)

湄公河蝙蝠(图片来源:Neil Furey via WWF)这只鼻孔分离的蝙蝠学名“Murina eleryi”,是在越南北部的一片森林发现的。2009年,东南亚大湄公河流域共发现145种新物种,鼻孔分离的蝙蝠便是其中之一。最近,世界自然基金会在一份报告中描述了这些新物种。

大湄公河流经柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和中国部分地区,是世界上最大的河流之一。科学家表示一系列新物种的发现再次证明,大湄公河流域是地球上重要的生物学热区之一。世界自然基金会环保部门负责人斯图尔特·查普曼在一份声明中说:“在当前这个时代,能够以如此速度发现新物种令人感到非常吃惊。每年发现的新物种数量都在呈增长趋势,我们有必要加大努力,保护这一地区独特的生物多样性,这是我们的职责所在。”

2.秃头鹎

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)

秃头鹎(图片来源:Iain Woxvold via WWF)这只裸脸鹎的脑袋上几乎没有一根羽毛,是亚洲唯一一种已知秃头鸣鸟种群。秃头鹎学名“Pycnonotus hualon”,是在老挝崎岖的石灰岩山峰两侧森林中发现的。它的叫声与众不同,由一系列短促的啸叫声构成。与其他一些新发现的物种有所不同的是,这种裸脸鹎的栖息地受到老挝法律的保护。

3.无牙蛇

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)

无牙蛇(图片来源:Nikolai Orlov via WWF)无牙蛇学名“Coluberoelaps nguyenvansangi”,是一个全新的物种。这种小型掘地蛇身体瘦长,两侧呈深蓝色,沿脊骨有一条窄带,其最大特征就是没有毒牙和毒液。2009年在大湄公河流域发现的新爬行动物物种共有10种,无牙蛇便是其中之一。它是在越南南部林同省发现的。这种蛇据信以蚯蚓、小蜥蜴、两栖类动物和鱼类为食,有时也会同类相残。

美国伊利湖灯塔受极端天气影响变冰雕古堡(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月28日消息,据美国国家地理网站报道,一座位于美国俄亥俄州克利夫兰港的灯塔在严寒和海水波浪的浇灌下,外面完全被冰层所覆盖,从远处望去,仿佛一座冰雪雕刻的中世纪古堡。

1.灯塔变冰堡

灯塔变冰堡

灯塔变冰堡在这张摄于2010年12月16日的照片上,被冰层包裹的物体不是生日蛋糕、冰雕、冰宫或“冰雪酒店”,而只是位于美国俄亥俄州克利夫兰港入口处的一座灯塔。由于伊利湖大浪激起的水花,加上当地气温在零度以下,使得克利夫兰港西码头(West Pierhead)灯塔结冰变成了一根大棒冰。美国海岸警卫队担心,如果今年哪位经过伊利湖的船长没有经验,可能会迷航难以顺利到达目的地。西码头灯塔完全被包裹在冰里,这种情况还将持续好几个月。

美国海岸警卫队驻克利夫兰第九支队的乔治·德基纳(George Degener)下士称,他们已向过往船只发出警告,要求经过克利夫兰港时要加倍小心,以免发生意外,虽然大多数船只因冬季的到来已经停运。不过,由于西码头灯塔数十年前便实现了自动化,不会出现管理员在这座“冰堡”内挨饿受冻的情景。

2.俄亥俄州“冰宫”

俄亥俄州“冰宫”

俄亥俄州“冰宫”在美国国家地理“我来掌镜”(My Shot)栏目用户戴维·桑德斯2010年12月19日拍摄的照片上,强风和持续数周的低温使得高67英尺(约合20米)的西码头灯塔在严寒和海水波浪的浇灌下,外表结了厚厚的几层冰。乔治·德基纳说:“人们往往会想,这只是一条湖,不会像这样兴风作浪。不过,鉴于伊利湖的面积以及今年的极端气候,海浪浪高有时可达8至10英尺(约合2.4至3米)。”伊利湖的面积在北美五大湖中排名第四,湖宽最高可达57英里(约合92公里。)

3.未结冰时的西码头灯塔

未结冰时的西码头灯塔

未结冰时的西码头灯塔在美国国家地理“我来掌镜”栏目用户埃拉·斯佩利(Ella Spiri)2008年9月拍摄的照片中,克利夫兰港的西码头灯塔看上去与其他灯塔无异。然而,每逢冬季到来,它与北美五大湖其他灯塔一样,有时会变成童话故事中的冰雕城堡、生日蛋糕等奇特外观。

五大湖灯塔外面结冰没有任何稀奇之处。德基纳说:“每逢严寒到来时,灯塔外面都会像这样结冰。”不过,由于今年的严寒比往年来的更早,灯塔变冰雕的奇景也提前了。此外,今年结冰程度也实属罕见,冰层极少将灯塔完全包裹住,令灯光根本看不见。

4.海鸟在伊利湖面翱翔

海鸟在伊利湖面翱翔

海鸟在伊利湖面翱翔在美国国家地理“我来掌镜”栏目用户戴尔·麦克唐纳(Dale McDonald)拍摄的照片中,一群海鸟2010年12月19日在克利夫兰港的西码头灯塔周围翱翔。据德基纳介绍,目前,海岸警卫队尚未制定给西码头灯塔除冰的计划,所以,鉴于克利夫兰“变幻莫测”的气候,这种奇景可能会一直持续到明年3月份:“在今年职业棒球大联盟开赛时,美国还在下雪呢。”(孝文)

火星表面发现两个深坑最大直径超300米(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月27日消息,据美国国家地理网站报道,美国宇航局2010年12月发布了火星侦察轨道飞行器HiRISE相机拍到的土星最新照片,显示了火星表面一些令人好奇的地质特征。每张照片都覆盖火星上跨度为3.7英里(约合6公里)的一片区域,揭示了火星表面小如办公桌的地质构造细节,其中,两个大坑最令科学家感兴趣。

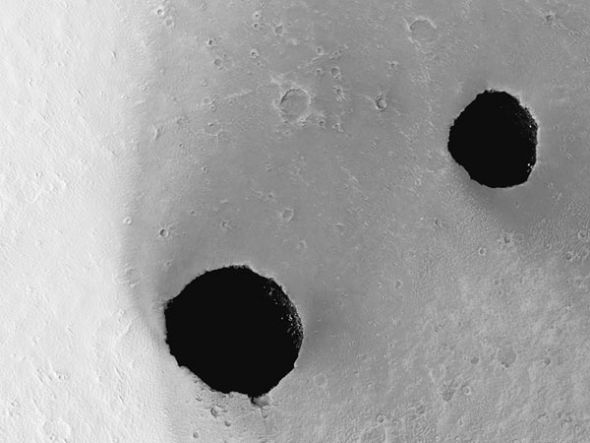

1.火星表面大坑

火星表面大坑

火星表面大坑在美宇航局火星侦察轨道飞行器(MRO)2010年10月1日和11月1日间拍摄的一张照片上,两个大坑就像太空蛞蝓的藏身之处一样,在火星火山艾斯克雷尔斯山(Ascraeus Mons)附近布满尘埃的平原留下了痕迹。一年前,火星侦察轨道飞行器的姊妹探测器“火星奥德赛”号(Mars Odyssey)利用红外相机,最早发现了这两个深坑,每个的直径分别达到590英尺(约合180米)和1017英尺(约合310米)。

HiRISE相机探测任务首席科学家阿尔弗雷德·麦克伊文(Alfred McEwen)说:“当我们比较周围表面时,发现黑洞洞的深坑在夜晚释放出热量,而白天则非常冷。所以,我们决定通过火星侦察轨道飞行器对这两个深坑进行观测,因为这种热成像信息或许是这些特征是洞的证据——科学家仍在这个问题上存在分歧。”自2006年发射以来,火星侦察轨道飞行器一直在对火星进行勘测,向地面发回的数据总量是过去和现在火星探测任务发回数据的总和。

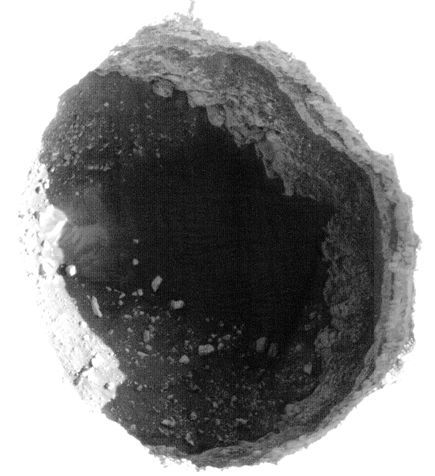

2.火星深坑高清特写

火星深坑高清特写

火星深坑高清特写据美宇航局科学家介绍,在火星侦察轨道飞行器HiRISE 相机2010年秋季拍摄的照片上,更大火星深坑的高清特写镜头显示了沉淀物和巨石,以及被吹入深坑最深、最暗部分的沙子的痕迹。这两个深坑被认为像是立轴一样的结构,从艾斯克雷尔斯山两端的熔岩流穿过。类似地质特征称为锅状火山口,是地面塌陷造成的,美国夏威夷的火山上就有这样的特征。

科学家们仍在这些地质构造是真正的坑(仅是地面的立轴状结构)还是洞(通向地下水平秘密通道)的问题上争论不休。HiRISE相机探测任务首席科学家阿尔弗雷德·麦克伊文说:“一个大大的疑问是这些是不是洞?它们是否会提供支持过去火星潜在生命的某种小环境?”

3.历史并不久远

历史并不久远

历史并不久远在这张HiRISE相机2010年秋季拍摄的照片上,更小火星深坑底部显现多块汽车大小的巨石。鲜亮的沙丘与大风吹拂形成的波痕交叠在一起,覆盖着这个深坑的西侧。据美宇航局科学家介绍,两个深坑的形成历史相对年轻,随着岁月流逝,边上的物质塌陷后掉到坑中,斜坡越来越浅,越来越宽。麦克伊文说:“在火星表面,年代更久远的深坑可能有数千个,而像这两个更年轻的深坑或许最多只有数十个,它们非常陡,里面黑洞洞的。”

4.火星泥火山

火星泥火山

火星泥火山根据美宇航局公布的其他最新照片,同样是由HiRISE相机2010年秋季捕捉的画面展现了火星北部低地的大盆地——阿西达里亚平原(Acidalia Planitia)上的泥火山。所谓泥火山是泥浆与气体同时喷出地面后堆积而成,也存在于地球之上。据美宇航局科学家介绍,火星上的泥火山可能是人类寻找过去火星生命存在证据的主要目标。麦克伊文说:“如果这个泥火山是在深处形成的,它可能已经产生有机物,从而展现火星某些远古生命的生物特征。”

5.火星熔岩上的“伤疤”

火星熔岩上的“伤疤”

火星熔岩上的“伤疤”在这张HiRISE相机2010年秋季拍摄的照片上,一个巨大的槽状结构(图中央)将火星塔尔西斯(Tharsis)火山区一分为二。这个直径1.2英里(约合2公里)的凹陷结构称为地堑,当一大片火星地壳在两个断层间塌陷,便会形成这样的结构。以图中这个地堑为例,构造运动在两侧留下了几乎垂直的岩壁——每个厚约0.6英里(约合1公里)。麦克伊文说:“根据这个地堑内的大坑极为罕见来判断,它的年代应该不足10亿年。这一点的证据十分明显,因为它从保存完好的熔岩流穿过。”(孝文)

美国七大超绿色政府建筑:海军第33号大楼上榜(3)

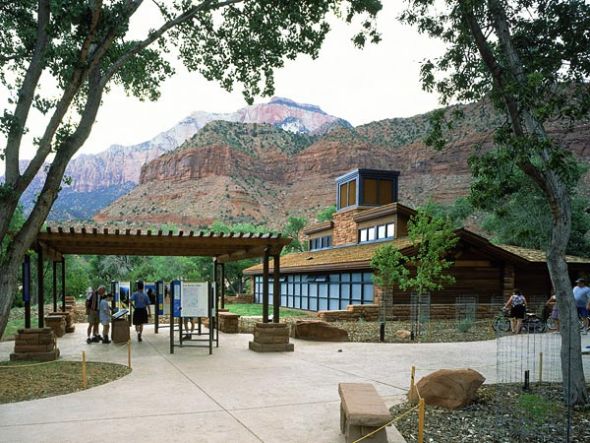

6.沙漠中的冷却塔

沙漠中的冷却塔(图片来源:NREL)

沙漠中的冷却塔(图片来源:NREL)在犹他州沙漠南部一个狭窄细长的峡谷,美国国家公园管理局打造的绿色建筑与独特的自然环境巧妙融合在一起。在犹他州斯普林戴尔的锡安国家公园,砂岩悬崖的颜色随坡度发生变化,从奶油色变成粉红色,再变成红色,映衬着无云的蓝色天空;两座2000年投入使用的下向通风冷却塔在游客中心拔地而起。

沙漠的高温将泵入塔顶蜂巢式结构的水蒸发,蒸发产生的冷却空气因其自身重量在塔内下降,最终流入建筑。整个过程无需使用风扇。这一建筑设计兼顾了自然景色和冷却质量。美国能源部国家可再生能源实验室与公园管理局合作进行了冷却塔的建筑,实验室主要负责人保罗·托塞里尼表示:“我们一开始就考虑到当地的气候条件。走进峡谷,你会发现大量水从峡谷壁上流下来,水分的蒸发起到了冷却作用。”

当地的冬季温度在零下6.6摄氏度至15.5摄氏度之间,为了帮助供暖,建造者修建了一道厚厚的黑色特朗布壁,朝向太阳。这种太阳能吸热壁以法国建筑师费利克斯·特朗布的名字命名,正是他普及了这种被动太阳能吸收技术。随着建筑物温度降低,特朗布壁会释放吸收的热量,负责在夜间为建筑物供暖。如果需要的话,游客中心还可以使用供暖电器。此外,辐射顶板也可以起到供暖作用。所有系统可让整座建筑的能耗只相当于使用典型供暖和冷却系统的不到10%,每年可节省1.6万美元。

锡安国家公园每年的游客人数超过250万,在配套交通设施的帮助下,游客采取的出行方式发生了根本性改变。在此之前,一个夏日迎来的私家车数量通常超过3000辆,汽车长龙从两车道公路一直延伸到只有400个停车位的停车场。交通拥堵不仅影响了游客的游览心情,同时也威胁到峡谷内野生动植物的生存。在峡谷3个独立生态系统的交汇点,共生活着900种只在犹他州发现的植物物种。

公园的新班车系统使用清洁燃料丙烷。项目总投资2400万美元,包括购买30辆巴士和建造一座巴士维护中心的成本。托塞里尼表示,节能设计与建筑本身融为一体,成本与典型的游客中心相当。

7.南方特色的可持续建筑

南方特色的可持续建筑(图片来源:U.S. Department of Energy)

南方特色的可持续建筑(图片来源:U.S. Department of Energy)佛罗里达州的萨比纳岛建有美国环境保护局的一座建筑,长长的门前走廊让人们产生一种错觉,误以为这座低矮的白色建筑坐落于一家南方种植园。实际上,这是一座计算与地理空间学研究实验室,走廊只是众多节能设计中的一个。

这座建筑于2008年投入使用,环境保护局海湾生态学部门的20多名科学家在这里工作,研究人类活动对海洋、港湾和湿地生态系统的影响。他们帮助制定策略,降低环境中的有毒化学物质数量。由于建模工作需要使用消耗大量电量的计算机系统,环境保护局通过降低冷却和照明等其他方面的能耗让整座建筑的能效实现最大化。

光线的颜色和巨大的走廊可帮助热量发生偏斜。实验室装有大量窗户和天窗,可减少对人工照明的依赖程度。但在这样一座位于佛罗里达州锅柄状突出地带的堰洲岛,使用玻璃将面临不小挑战。2004年,伊凡飓风横扫佛罗里达海湾沿岸,摧毁了计算与地理空间学研究实验室所在地区的6座建筑。这一地区面积16英亩(约合96亩),当时共有40座建筑。为了抵御飓风,很多窗户都安装了抗撞玻璃,屋顶也主要采用铝材料,因为传统的木瓦容易在遭遇热带风暴时松动。

节约用水同样是设计这座建筑时考虑的一个重要因素。实验室的小便池和马桶均使用百分百的循环水,由屋顶的雨水塔收集。凭借一系列节能设计,这座建筑获得美国绿色建筑委员会LEED银奖认证。环境保护局海湾生态系统部门的设施负责人克莱·比彻尔表示:“我认为在可持续方面作出努力非常重要,这能够反映出我们的态度。我们都要为此付诸行动。” (秋凌)

美国七大超绿色政府建筑:海军第33号大楼上榜(2)

3.纽约最大楼顶公园

纽约最大楼顶公园(图片来源:Gerald Merna, USPS)

纽约最大楼顶公园(图片来源:Gerald Merna, USPS)曼哈顿市中心没有太多地方可用于建造一座占地2.5英亩(约合1公顷)的公园,在一座7层办公大楼的楼顶,美国邮政服务公司找到了这样的地方。每天,这座办公大楼的工作人员要为纽约市民处理和分类1200万封邮件。2009年,这个纽约市的最大绿色屋顶——位于第九大道和第三十大街的摩根邮件处理设施的楼顶——正式开放。

这座楼顶公园设有大量长椅和一道艺术墙并栽种了本土耐旱多年生植物,负责为1800名工作人员的办公空间降温,他们每天要处理曼哈顿和布朗克斯寄出的大量信件和邮包。对于拥有巨大办公空间的城市设施而言,空调费用是一项主要成本。因此,在2007年改造黑色沥青屋顶时,邮政服务公司开始探索各种方式,以降低表面温度,最后决定在楼顶建造一座公园。这座办公楼的楼顶能够承受大量土壤和植被的重量,建公园这一想法让整座大楼在很多方面受益。

绿色屋顶的设计寿命为50年,是沥青屋顶的两倍。公园植被——包括珊瑚毯、ground covers、John Creech等耐旱地被植物——可以吸收降雨。邮政服务公司表示,夏季时,这些植被可将流入纽约排水系统的径流量减少75%,冬季时则可达到40%。此外,邮政服务公司还可以将旧屋顶的90%进行回收再利用。

邮政服务公司最初估计,耗资400万美元的绿色屋顶每年可节省3万美元的能源成本,官员们最近表示摩根邮政设施的能源成本实际上降低了一半,每年节省100万美元资金。这不仅要归功于绿色屋顶,同时也归功于针对这座建于1933年的建筑的能量外漏情况进行的一系列改进,其中包括替换1600个旧窗口。

摩根邮政设施以埃德温·摩根的名字命名,他曾经是纽约的一名邮递员,后来曾在西奥多·罗斯福执政时期担任纽约邮政总局局长。随着邮政服务公司首个绿色屋顶的浮出水面,这座地标性建筑在美国邮政史上留下浓重一笔,除了绿色屋顶外,美国还将启动大量项目,用于大幅降低全美邮政系统的能耗。根据计划,美国邮件处理和邮寄的能耗将在2015年之前降低30%以上。

邮政服务公司在摩根邮政设施实施了一项为期两年的监视计划,用于测试绿色屋顶对这座建筑以及周围地区,也就是切尔西边缘区域的影响。邮政服务公司可持续部门副总裁山姆·普尔克拉诺表示:“我们一直希望能够遏制曼哈顿的热岛效应。”

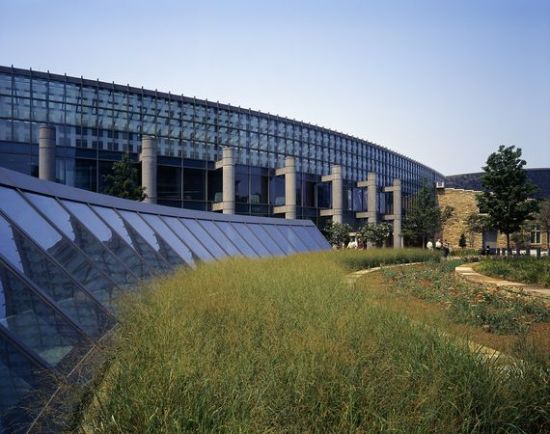

4.疾病控制预防中心总部

疾病控制预防中心总部

疾病控制预防中心总部美国政府的疾病控制与预防中心总部坐落于一片绿地,绿地环绕12层弧形亚特兰大塔,里面散布着一条条步行小道。这一设计不仅可以吸引人们前来健身,同时也能节省能源。疾病控制与预防中心的总部耗资1.15亿美元,于2006年投入使用。在设计上,这座建筑可减弱这座炎热南部城市不断加剧的热岛效应。绿树成荫的小道和具有渗透性的铺路材料,窗户上的遮光剂以及反射性屋顶材料均可减弱佐治亚州的阳光,为工作在这里的1000多名工作人员提供舒适的工作环境。此外,屋顶上还安装了一个热传导能量回收系统,可在夏季时冷却进入大楼的空气,冬季时对空气进行加热。

亚特兰大建筑公司tvsdesign项目经理米卡赫·罗森表示:“这一项目的成功关键就是进行全方位的设计。”这座建筑采用低反射率玻璃,内外均涂有极薄的金属涂层,用于吸收阳光和隔热。圆形铝材料幕墙让照射进大楼的光线实现最大化,当自然光线足以满足工作需要时,室内的光线管理系统便会减弱电灯光线的强度

这座建筑以参议员阿伦·斯佩克特的名字命名,他最初是宾夕法尼亚州的共和党人,后成为民主党人,曾担任疾病控制与预防中心预算小组委员会的主席。“9·11”恐怖袭击事件发生后,这座建筑配备了一个大型紧急行动中心。项目预算包括土地成本,设计建造费用以及尝运营和设备费用。即使将疾病控制与预防中心应对任何公共健康危机——例如炭疽热恐慌和流感爆发——所需要的技术考虑在内,中心总部的能效也要比典型办公大楼高出20%。

5.海军第33号大楼

海军第33号大楼(图片来源:Naval Facilities Engineering Command)

海军第33号大楼(图片来源:Naval Facilities Engineering Command)美国海军在建造绿色建筑方面的第一次尝试是对华盛顿特区阿那卡斯提亚河附近的一座建筑进行改造,这是一个雄心勃勃的项目。在设计上,这座建于内战爆发前10年的建筑最初充当一个生产车间。1998年,海军设施工程司令部(NAVFAC)的建筑工程师和设计师对这座建筑进行了改造,完工后将其作为自己的“根据地”。这是一座平淡无奇的军队风格建筑,坐落于华盛顿海军船舶厂,被称之为“第33号大楼”。它采用红砖结构,被誉为在设法提高历史遗留建筑能效方面的典范。

由于不能对建筑的外部做出任何改变,海军方面必须采取大量措施,保持其原有特征。改造过程中,他们要与首都华盛顿无数负责文物保护的部门打交道。所有陈旧但通风良好的单层窗户必须完整地保留下来。为了做到这一点,海军方面创造了一种“超级窗户效应”,方法是在现有窗户内侧安装双层中空玻璃。

由于最初是一家45英尺(约合14米)高的开敞式工厂,后来又充当一个仓库,巨大的空间很适于建造一个“楼中楼”。在现有的外壳内部,海军建造了一座4层建筑,采用新型保温墙体和屋顶组合件。现在,这座建筑为大约400人提供办公空间,此外还建有一间图书馆、储藏室和机械室。

海军设施工程司令部总工程师办公室的高级建筑师迈克尔·查普曼表示,所有的挑战都是值得的。他说:“利用陈旧的建筑是最绿色的方式。”所有具有可持续性的建筑设计成本估计在这项耗资2100万美元的建筑项目中只占8.5万美元,每年估计可节约5.8万美元能源,不到两年便可收回成本。

美国七大超绿色政府建筑:海军第33号大楼上榜

新浪环球地理讯 北京时间12月24日消息,据国家地理杂志网站报道,这组照片展现的是7座“超绿色”的美国政府建筑,包括国家可再生能源实验室研究支持设施、建有纽约最大楼顶花园的摩根邮件处理设施、疾病控制预防中心总部以及海军第33号大楼在内的建筑纷纷榜上有名。

1.国家可再生能源实验室研究支持设施

国家可再生能源实验室研究支持设施(图片来源:Patrick H. Corkery, NREL)

国家可再生能源实验室研究支持设施(图片来源:Patrick H. Corkery, NREL)美国政府清洁能源研究小组正在坐落于落基山山麓的国家可再生能源实验室研究支持设施内开展研究工作,他们的目标是展现更理想建筑的未来发展前景。由于科罗拉多州夜晚的空气和强烈的阳光帮助冷却、加热和照亮800多名工作人员所处的办公空间,耗资6400万美元的实验室研究支持设施的能耗只有典型办公大楼的一半。实验室负责人丹·阿维祖表示:“据我们所知,这是世界上能效最高的建筑。”

这座H形大楼座落于科罗拉多州的戈尔登,是美国联邦政府——美国最大的单一能源消费者——一项努力的前锋,旨在证明消耗极少量电量也能进行复杂多变的工作。除了国家可再生能源实验室研究支持设施外,其他一系列政府建筑也在提高能效方面取得不小成就,它们通过富有创造性的设计克服了令人头疼的障碍。

国家可再生能源实验室研究支持设施于6月投入使用,这里的工作人员负责分析美国有关太阳能、风能以及其他可再生能源的研究数据,以及在建筑物能耗研究方面取得的进步。此外,他们担负着将让相关技术实现商业化的这项艰巨任务。

H形研究支持大楼的长边面朝北方和南方,允许所能受到的光照实现最大化。玻璃窗内的凹面装置将阳光折向白色高反射天花板,光线在天花板发生的漫反射能够为所有办公空间提供照明。天花板上装有42英里(约合68公里)长的塑料管,夏季时负责冷却水循环,冬季则负责将水加热。辐射冷却和加热从室外环境获得巨大帮助,窗户打开可让夜晚的冷空气进入,起到冷却作用,风扇利用排气式太阳能集热墙在白天吸收的空气又可起到加热作用。

太阳能集热墙是一项由再生能源实验室的科学家研发的革新技术。在日照情况下,暗色穿孔金属板捕获的太阳能足以将空气加热9摄氏度。厚重的混凝土墙和富有创造性的一层下方的地下“热量迷宫”或者说低矮的管道夹层可帮助调节室内温度。

研究支持大楼在美国绿色建筑委员会的LEED(领先能源与环境设计建筑的英文缩写)认证体系中获得最高分,有望在2010年末获得白金评级。国家可再生能源实验室高级工程师奥托·范·格特表示,这座建筑应该被视为成熟技术使用的一次“进化”,而不是一座独一无二的革命性设施。他说:“所采用的所有策略都具有极高的可复制性,其中很多技术适用于所有建筑和所有地址位置。”

2.一座长有会呼吸皮肤的办公大楼

一座长有会呼吸皮肤的办公大楼(图片来源:Lee Foster, Alamy)

一座长有会呼吸皮肤的办公大楼(图片来源:Lee Foster, Alamy)一座建筑的外壳通常被称之为“建筑物围层”,但这座“苗条”的18层联邦办公大楼(座落于旧金山市区的梅森大街和第七大街)的设计者并没有采用这种传统方式,而是用一层暴露于室外环境的“活皮肤”包围这一空间。湾区常年温度在9摄氏度至18摄氏度之间,是采用自然通风方式的理想之所。从建筑西北侧窗户吹过来的穿堂风和东南侧的玻璃幕墙能够冷却大约70%的空间,为1700名联邦雇员提供舒适的办公环境。自2007年以来,他们便在这座办公大楼工作。

这座会呼吸的建筑由美国联邦政府总务管理局负责管理,其公共建筑部门专员鲍勃·派克现在仍记得在克林顿政府执政末期最初提出这一设计想法时的情形。他说:“建筑师说他们设计了一座建筑,绝大多楼楼层都无需安装空调,听到这些话,我们所有人都呆住了。过了几秒钟,我们心里便想‘他们为什么要在旧金山装空调?我们到底在想什么?’。”

美国能源部的劳伦斯·伯克利国家实验室负责对建筑物的自然通风进行建模,其建筑技术专家菲利普·哈维斯表示,旧金山的这座建筑采取的夜间对建筑结构进行预冷却的方式也适用于其他气候条件。虽然自然通风本身无法满足夜间温度并不是很低的潮湿地区的需要,但我们还是有必要提高这种被动式冷却方式所占的比重。他说:“在设计房屋和办公大楼之初,我们应该做到谨慎并且深谋远虑。在美国的很多气候条件下,我们可以降低传统空调的能耗甚至消除空调的使用。”自然通风可将这个耗资1.44亿美元的建筑项目的冷却成本降低86%,估计每年可节省50万美元运营成本。