文化

火星哥伦布陨坑内发现湖泊曾存在证据(图)

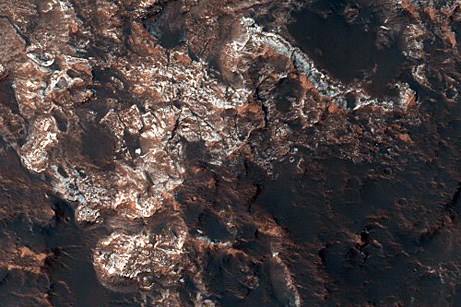

新浪科技讯 北京时间11月30日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家近日研究发现,火星上曾经存在一个面积约为美国密歇根湖大小的湖泊,湖泊大概位于哥伦布陨坑内。科学家们认为,这一发现意味着哥伦布陨坑或许是研究火星上远古湖泊化学成份的最佳地点。

美国康乃尔大学科学家詹姆斯-华雷带领一支研究团队负责此次研究。此前,他们已经在火星上一个远古陨坑内发现了矿物质存在的证据。哥伦布陨坑位于火星南半球,是火星上众多远古陨坑之一,其中一些被认为可能曾经存在水体的陨坑也被称为“化石湖泊”。华雷介绍说,通过对火星陨坑中干涸的沟槽和陨坑壁中存在的层状沉积岩的分析,他们已经在火星上众多陨坑中识别了数百个可能的“化石湖泊”。

美国宇航局“火星勘察轨道器”的最新照片显示,哥伦布陨坑中存在含水矿物质交替层,这些含水矿物质包括粘土和硫酸盐等。众所周知,这些都是只有在有水的情况下才有可能形成的矿物质。华雷解释说,“在西澳大利亚的一些酸性和盐性湖泊中,我们也曾发现存在与哥伦布陨坑相似的矿物质。此外,哥伦布陨坑也是仅有的几个被认为是完全靠地下水维持的化石湖泊。如果哥伦布陨坑中的水来自雨水,那我们至少应该会看到沟槽,但是我们没有发现。”

据科学家介绍,哥伦布陨坑大约形成于46亿到35亿年前的诺亚世时期。那时,火星上应该是一个温暖、潮湿的环境。此前,科学家曾经对火星上另外一个诺亚世时期的陨坑古谢夫环形山进行了认真研究,他们认为古谢夫环形山是化石湖泊的最好标本。但是,当2004年美国宇航局“勇气”号火星探测器开始对古谢夫环形山进行探测时,“勇气”号未能发现含水矿物质。在那里只有火山岩。没有含水矿物质的存在,就意味着没有足够的证据证明该陨坑曾经存在水体。因此,科学家们开始质疑像古谢夫环形山之类的陨坑究竟算不算是化石湖泊。

华雷和研究团队利用近红外分光仪对哥伦布陨坑中的矿物质进行分析,他们明显发现了粘土层和硫酸盐层。近红外分光仪就是根据所观测物质对光线的吸收和辐射的波长来进行分析的。科学家们的发现证明,哥伦布陨坑中可能存在一个大型的湖泊,但后来该湖泊因为缓慢蒸发而渐渐消失。华雷认为,哥伦布陨坑中的湖泊可能形成于附近的塔尔西斯山群地区的火山喷发时期。如今,塔尔西斯山群地区的火山已经是死火山。华雷解释说,“当火山喷发时,大量的熔岩堆积于火星表面之上,使得火星表面变形,进而造成地下水位抬高。地下水位的升高,又引起部分地下水喷涌而出,汇入现在的陨坑之中,形成一个巨大的湖泊。”

哥伦布陨坑中的矿物质类型表明,至少在湖泊形成的初期,湖水是适合生命存在的。华雷解释说,陨坑岩层中充满了石膏,这通常只有在淡水中才可以形成。他说,“这也就意味着该湖泊最初并不是咸的,这对于生命来说是一个好事。我们都知道,水中含有太多的盐份对于生命是有害的”

当然,科学家们仅仅通过新照片还不足以辨别湖泊中的水分是否适合生命存在,也无法判定这种液态水是否会快速冻结。科学家们认为,在诺亚世时期,火星上存在一个较厚的大气层。大气层可以捕获足够的热量使其表面的水体保持液态。不过,随着时间的推移,太阳辐射使得火星表面的大气层慢慢消失,于是火星表面形成了如今寒冷、干燥的环境。

不管哥伦布陨坑湖曾经是液态还是固态,当水分蒸发后,湖泊留下的矿物质肯定是相同的。即使在一个冰冻的湖泊中,地下的热量也可以使得冰层之下存在一定的液态水,生命还是有可能存在。华雷解释说,“如果湖泊冰冻起来,表层的冰面或许会维持相当长时间。但是,在底部,或许还会存在一些小水池。这些小水池已足够生命进化了。不过,这种环境可能是相当严寒的,或许还可能是一个盐水池。”(彬彬)

一周太空图片精选:宇宙托儿所孕育出恒星(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月27日消息,据美国地理杂志网站报道,这是近期拍摄的一组太空图片,其中既有蓝“蟹”,也有“太阳海啸”,从中你可以看到太空其实很精彩。

1.蟹状星云

这幅有关蟹状星云的新图片是太空合作的产物。图片所使用的数据来自钱德拉X射线天文望远镜、哈勃太空望远镜以及斯皮策太空望远镜。美国宇航局表示,蟹状星云是距地球6000光年的一颗恒星爆炸残余。由于威力巨大,人们在公元1054年就发现了这场大爆炸。

“斯皮策”捕捉的红外线和“哈勃”捕捉的可见光,为蟹状星云不断扩张的碎片云增添了紫色和红色。与此同时,“钱德拉”的X射线观测则帮助天文学家了解来自这颗已死恒星核心——也被称之为白矮星——的高能粒子(图中蓝色区域)。

2.阳光照射蓝色地球

照片由国际空间站上的一名宇航员拍摄,展现了阳光照射蓝色地球的景象。自11月18日以来,“亚特兰蒂斯”号航天飞机便与这个轨道前哨呈对接状态,以执行升级部件安装任务,同时为安装一个名为“宁静”的新太空舱做准备。空间站的新节点舱将于2010年2月搭乘航天飞机发射升空,用于放置生命支持设备以及一个7窗圆屋顶形观测舱。

3.星系半人马座A附近的不透明尘埃带

天文学家就像是一个星系验尸官,他们“切开”星系半人马座A附近的不透明尘埃带,查看这个庞然大物到底在“吃”些什么。据科学家推测,覆盖半人马座A中部的尘埃带可能是一个较小螺旋星系的残余。这个螺旋星系在2亿至7亿年前被其它天体吞噬。

位于智利拉西拉的欧洲南部天文台拍摄的近红外照片捕捉到最清晰的尘埃带背后景象——一个由星团构成的平行四边形。这一发现符合一个星系与另一个更大星系合并后可能呈现景象的预测。

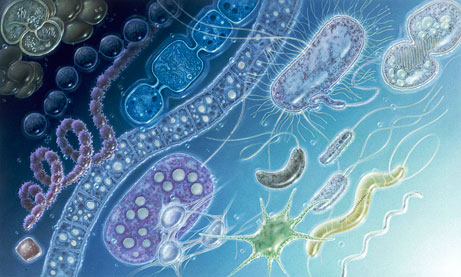

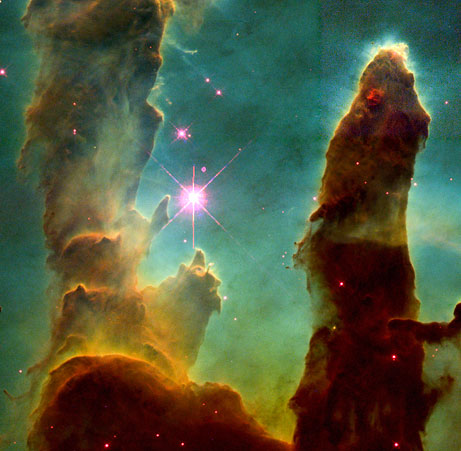

4.宇宙“托儿所”内部景象

这幅图片并不是摇滚乐队“刺脊”的新专辑封面,而是画家创作的想象图,展示了一个宇宙“托儿所”内部可能呈现的景象。所说的“托儿所”是指一个恒星形成区,旋转的尘埃和气体云孕育出一颗颗恒星。

斯皮策太空望远镜最近获取的数据帮助天文学家发现了迄今为止观测到的最年轻褐矮星,它就隐藏在一个茧状尘云内部深处。褐矮星也被称之为“失败的恒星”,它们的亮度和温度均低于常规恒星。研究新发现的最年轻褐矮星能够帮助科学家了解褐矮星如何形成以及为何无法进化成它们的兄弟姐妹那样,拥有亮度更高、质量更大这些特征。

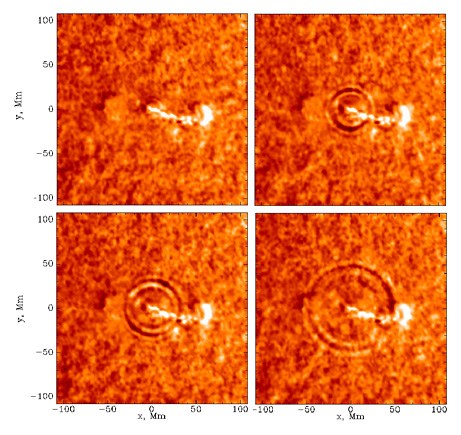

5.太阳海啸

首次捕捉到太阳上泛起巨大波浪的三维图像的天文学家表示,“太阳海啸”真实存在。在这些于1996年拍摄的太阳照片中,太阳物理学家第一次发现有关巨浪存在的证据,但很多人并不相信这一发现就足以证明预测中任何规模的“太阳海啸”真实存在。

现在,两艘STEREO(日地关系天文台的英文缩写)飞船最终拍摄到空前的“太阳海啸”景象。据悉,这场“海啸”由2月的一场太阳黑子爆发所致。巨浪高度超过6.2万英里(约合10万公里),以每小时56万英里(约合90.1万公里)的速度向外移动,所携带能量相当于2400兆吨TNT炸药爆炸产生的威力。(孝文)

考古学家发现沉寂百年幽灵船戈达德号(组图)(2)

5. “戈达德”号上的熔炉

该考古项目的负责人约翰-波拉克说,“戈达德”号上发现了一个金属制成的熔炉(2009年潜水拍摄发现),通过烧煤或者木炭来制作工具和其他器具。约翰-波拉克认为,这表明了“戈达德”号船员非常自给自足。

“他们1901年在育空河上航行,处于荒无人烟的荒原之中,如果有什么东西坏了,他们必须自己修理。”

此外,在船只上的厨具中波拉克发现了巨大的动物腿骨,很可能是属于驼鹿,在育空地区这是很常见的食物来源。“如果你要在河上待一个星期,你就得自带食物。”

6. 艰难跋涉

当“戈达德”号的组件在旧金山做好以后,就会通过航运运输到阿拉斯加史凯威(Skagway),从那里再用马匹运送,穿过海岸山脉的科尤库克山谷运到目的地。

波拉克说人们依靠马匹将船只的部件从陡峭的山峰运上运下,许多马匹在运输途中丧命,因此运输戈达德号的山路又被成为“死马关口”。

7. 育空河风浪打翻许多船只

育空河上巨大的风浪打翻了许多船只,许多人的淘金梦也随之破灭。其中包括这艘大约建造于1898年的小型哨艇,它于1917年秋季在沉入育空河水下。波拉克说,至少有25艘蒸气动力划桨船在北方淘金热期间沉入水下,每年都会有好几艘。

育空河是北美洲西北部大河,北美第三长河。源出加拿大境内落基山脉西麓,向西北流经阿拉斯加,横贯育空高原,在高原西侧注入白令海。

8. 航海考古学家道格-大卫基

航海考古学家道格-大卫基在育空河搜寻“戈达德”号长达20年,最终在2008年7月发现了它的踪迹。波拉克说他们在2008年6月首先通过声纳设备在那一水域发现了一艘沉船,但是当时科学家们没有时间进一步探索。大卫基一个月后又返回那一水域,很快就发现了沉没了一个多世纪的“戈达德”号。波拉克回忆说,“他打电话给我说,约翰,我们找到它了。”(唐宁)

考古学家发现沉寂百年幽灵船戈达德号(组图)

新浪环球地理讯 北京时间11月26日消息,据美国国家地理杂志网站报道,19世纪末期育空河支流克朗代克(Klondike)河上发现金矿,吸引来大批的淘金者,也引发了著名的北方淘金潮。不过由于自然条件恶劣,风大浪高,许多淘金船沉入育空河,也带走了许多人的淘金梦想。“戈达德”号就是当时沉没的一艘著名船只,也被称为“幽灵船”。2008年科学家发现了这艘船的踪迹,而且经过了100多年,“戈达德”号依然保存完好。

1. 水下“戈达德”号

“戈达德”号是淘金时代的一艘船只。2008年7月,“戈达德”号被发现于加拿大育空地区的一个湖泊中。当时它船身向上,完好无损地坐落于湖底,似乎和20世纪初的情形完全一样。据美国国家地理协会船舶考古学家约翰-波拉克介绍,“该船于1901年10月的一次风暴中沉没。它现在在水底的模样就和当初沉没时一样。”当该船沉没时,船上五名船员准备弃船逃跑,他们的靴子被发现于甲板之上。在船上的锅炉中,新鲜的柴火仍然清晰可见。锅碗器皿等物品散落得到处都是。甲板上还遗留一把斧头。估计当时船员在做最后一搏,准备砍掉船上的木板,用作漂流。波拉克介绍说,“当湖水上升至甲板后,整艘船只就像潜水艇一样沉没,共有三人被淹死。在育空地区从来没有发现过保存如此完好的沉船。”

2. 1890年的“戈达德”号

这是“戈达德”号拍摄于1890年的照片,当时它正停泊于班奈特湖上。“戈达德”号是一种典型的蒸气动力划桨船,主要往来于育空地区的湖泊和河流中。它是19世纪末到20世纪初克朗代克河上淘金的产物。当时,由于美国经济大萧条,成千上万的美国人结队北上,前往加拿大育空地区淘金。“戈达德”号大约15.2米长,部件在美国旧金山生产,整船在加拿大组装。

3.“戈达德”号船尾绞盘

2009年6月,“戈达德”号船尾绞盘被发现,而且也几乎保持完整无缺。相对于体形较小的“戈达德”号来说,这个绞盘显得非常巨大。此外,考古学家还惊奇地发现,该船的领航室也保持得完美无损,就好象整艘船只停泊在岸上一样。

4.“戈达德”号桨轮

2009年6月,一名潜水员潜入水中检查“戈达德”号的蒸气动力桨轮。据波拉克介绍,在1901年沉没时,“戈达德”号可能是在执行该季节的最后一次任务。因为在10月份左右,育空地区的湖面上经常会刮起大风,这时船舶一般不敢出行。在“戈达德”号被吹翻后,船员几乎没有幸存的可能,因为那个季节的水温只有4.4摄氏度。然而,最终还是有两名船员侥幸逃生,后来被营救上来。波拉克介绍说,当他们最终被救上来时,几乎已经处于半僵硬状态。直到1902年,“戈达德”号船长的尸体才被找到,后被埋葬于距离湖边不远的地方。其他人的尸体至今仍未找到。

进化论之争六个焦点:寒武纪大爆发(组图)

新浪环球地理讯 北京时间11月25日消息,据美国国家地理网站报道,英国博物学家、进化论奠基人查尔斯·达尔文的科学巨著《物种起源》在1859年11月24日发表,系统阐述了进化论思想,其中谈到新物种可以通过自然选择由老物种进化而来。150年过去了,《物种起源》仍在遭遇诸多质疑和挑战。对进化论批评声音最大的是智能设计论的支持者,他们认为植物和动物的许多构造都具有超自然智能设计的显而易见的标志。以下是进化论与智能设计论之争的六个焦点问题。

1.脊椎动物的眼睛

智能设计论支持者表示,包括人类在内的脊椎动物的眼睛无法以楼梯式的递进方式进化。这是因为眼睛由多个相互影响的部分构成,除掉任何一个部分都会造成整个系统瘫痪。他们由此认为,眼睛定是以一蹴而就的方式形成的。总部设在美国西雅图的“发现研究所”(Discovery Institute)就宣扬所谓的智能设计论。该研究所发言人凯西·鲁斯金(Casey Luskin)说:“如果看一看这些进化进程,你会发现它们常常突然多了一个水晶体或角膜。这种事情不会发生在进化论上,按照这一理论,你必须按部就班地使东西进化。”

美国加利福尼亚西方学院古生物学家唐·普罗特罗(Don Prothero)说,脊椎动物眼睛的进化过程存在于化石记录中。普罗特罗是《进化:化石记录的证据及其原因》一书的作者。他说:“有多篇证据确凿的研究论文表明,像眼睛这样复杂的结构能从只有一个受光器的单眼逐步进化而来,直至像人眼这样复杂的结构。”普罗特罗认为,智能设计论的支持者显然忽略了这一证据。

2.寒武纪大爆发

寒武纪大爆发(Cambrian explosion)是指距今5.3亿年前,地球上在一个相对短的时间内突然出现了像捕食生物这样复杂程度前所未有的新物种。现存几乎所有的生物体的祖先都可以追溯到这个时期。按照发现研究所发言人鲁斯金的说法,寒武纪大爆发代表着“大批生物多样性突然爆发,这便需要大量信息被迅速注入生物圈。按照我的观点,只有智能主体才能解释信息如此快速涌现的来源。我不认为一步步的进化过程胜任这项工作。”

西方学院古生物学家普罗特罗认为,寒武纪大爆发其实根本就不是“爆发”。他说:“它是具有30亿年历史的‘缓燃引信’,我们有化石记录证明这一点。此外,我们现在还有各种各样来自寒武纪大爆发前软体生物化石和只能在显微镜下看见的生物化石。你可以非常清楚地看到,结构复杂的生物体是如何从结构简单的生物体进化而来。”

3.DNA

作为地球上几乎所有生命形式的蓝图,智能设计论支持者认为,DNA分子具有高度复杂而具体的信息(CSI)。仅仅将4个化学基作为信息,DNA就能在螺旋结构内解码出供生物体生存所需所有蛋白质的指令。高度CSI是指既复杂又高度具体的物体或现象,就像语言和机器这样的人工智能的产物。鲁斯金说:“具有高度CSI的系统只能来自于智能。”

进化论者认为,一旦DNA分子部分结合,自然选择便会占得上风,形成越来越复杂、越来越具体的适于遗传密码使用的分子。普罗特罗说,虽然没有超自然现象引导DNA的进化过程,“但自然选择便是那种无机会的成分。”

4.细菌的“腿”

有些细菌利用名为鞭毛的鞭子似结构活动,每个鞭毛由数十个复杂、相互连接的蛋白部分构成。智能设计论支持者认为,同脊椎动物眼睛一样,细菌鞭毛“具有不能简化的复杂性,”因为缺少任何一部分,都会造成整个系统停止工作。这意味着循序渐进式的进化是不可能的事情。

普罗特罗表示,同脊椎动物的眼睛一样,科学家发现了导致细菌鞭毛形成的中间环节:“大自然存在一些半鞭毛,它们没有细菌鞭毛那么复杂。这一切都得到了详细记录,智能设计论支持者再次忽略了这方面的证据。”

5.鲸鱼

达尔文因提出小型陆栖动物可以进化为现代鲸鱼(如上图中在多米尼加某加勒比海岛屿附近水域游弋的小鲸鱼)而在当时遭人奚落。鲁斯金说:“鲸鱼具有漫长的进化历史,数量不多。即便是按照最坏的假设,鲸鱼也会竭力快速进化。要想在1000万年内改变使小型陆栖哺乳动物变成功能齐全的鲸鱼的基因突变,从数学上讲这完全是不可能的。”

然而,古生物学家的研究发现,达尔文的这一理论距离事实真相并不遥远。20世纪70年代末期,科学家陆续挖掘出“古时”鲸鱼的化石,这些鲸鱼一开始多是陆栖动物,随时间推移慢慢转向海洋生活。普罗特罗说:“我们拥有鲸鱼从陆地向海洋过渡的化石证据。任何忽视这一点的人都是在对着化石记录说瞎话。”

6.宇宙完善

根据我们对宇宙运转方式的了解,人类看上去生活在一个具有变数的宇宙环境中,而这些变数非常适于生命存在。例如,引力常数(定义两个具有质量的物体之间吸引力的方程式)的值就适于创造绕类日恒星旋转的行星,它们的“寿命”足够长,可以维持生命的进化。智能设计论支持者由此认为,这必定意味着宇宙是由心里想着生命的超自然东西“设计”出来的。

普罗特罗说,一个“不断趋于完善”的宇宙展现出有限的想象力:“你可以想象一个不是为我们而可能为别的东西改变的宇宙,这样想的途径有很多。”例如,部分物理学家提出,我们的宇宙只是一个大“多元宇宙”的一部分,这个“多元宇宙”中可能有多个宇宙。倘若人类只是生活在一个很适合他们居住的宇宙内,那应该就没有什么令人吃惊的地方了。(孝文)

科学家掌握线虫瘫痪开关或将医治瘫痪病人

新浪环球地理讯 北京时间11月24日消息,据美国国家地理网站报道,一项新研究发现,如果恐怖博士真的拥有一个能够发射“冻结射线”的设备,他便有可能使用紫外线轰击地球并使其停止旋转。在将光敏化学物质注入透明微小蠕虫——线虫体内之后,英属哥伦比亚西蒙·菲沙大学的科学家通过将其暴露在紫外线环境之下,便可让这些微小生物陷入瘫痪状态。

注入线虫体内的化学物质被称之为dithienylethene。由于紫外线改变这种化学物质的结构,线虫便陷入瘫痪之中。研究报告联合执笔人尼尔·布兰达表示,在紫外线的照射下,这种正常情况下透明的化学物质会变成蓝色,同时关闭线虫的新陈代谢之门。研究报告称,如果再接受可见光照射,线虫又恢复正常状态,它们慢慢扭动身体,就好像从没有瘫痪一样。

这项研究标志着科学家第一次掌握能够作用于动物的光控开关。在不久的将来,疯狂的科学家显然不会利用这项技术让人类陷入瘫痪,部分原因在于dithienylethene这种化学物质只对线虫具有破坏性。

布兰达及其同事希望,能够在将来的某一天利用这项技术研制可以任意“开关”的药物。当前,医生利用光敏材料治疗各种各样的疾病,其中包括确定类型的癌症在内。然而,现有的治疗手段一旦“激活”后便无法“关闭”。

布兰达说,借助于这种新的化学物质,一种均匀分布于体内的药物可以在所希望进行药物治疗的身体特定区域接受光照情况下被激活。接受另一种不同光线的照射又可让药物停止工作。他指出,类似这样的治疗手段能够允许患者轻松控制他们接受的药物治疗。“我找不到任何理由赞同这样一种观点,即就算光线非常温和,我们也不要在家里养猫。”研究发现刊登在最新一期《美国化学学会会刊》上。(孝文)

夏威夷岩洞发现未知微生物 有助探索火星生命

新浪科技讯 北京时间11月23日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国新墨西哥矿业及科技学院科学家近期在夏威夷等地的岩洞中发现了数种未知微生物。科学家们认为,这一发现不仅仅推翻了以往人们对于岩洞沉积物的认识,同时也可为发现火星生命迹象提供线索。

在许多岩洞中,都存在着一些色彩斑斓的岩洞沉积物。以往,这些沉积物一般都被认为是一种矿物质。近期,新墨西哥矿业及科技学院岩洞科学家珀尼罗伯-波士顿在科考中发现,这些沉积物并不是真正的矿物质,它们事实上是由某些未知种类的微生物所分泌出来的废物。波士顿表示,“对于我们所发现的事物,以前你可能会认为它们与生物学无关。现在,经过我们的研究,你必须要重新看待它们,因为它们肯定是一种生物。”

波士顿分别考察了夏威夷、新墨西哥州、大西洋中的亚述尔群岛和一个火山群岛等地的岩洞。在这些岩洞的洞壁上,他发现了许多彩色的沉积物。其中,夏威夷岩洞顶部会滴下一种青绿色的物质,看起来非常漂亮。在新墨西哥州的岩洞中,有一种奇特的脉络状沉积物,看起来就像一种金色的矿物质。在亚述尔群岛上的岩洞中,有一种粉红色的六边形沉积物,看起来很怪异。新墨西哥大学地球微生物学家迪亚那-诺萨普认为,“这些东西其实就是一些生物所排出的废物。”

事实上,这些岩洞都是在火山喷发时熔岩在地下所流经的通道。当火山喷发结束后,就在地下留下了这些长长的熔岩通道。自从1994年起,诺萨普就已经开始带领研究团队在各个岩洞中考察这些不同寻常的沉积物,并对它们进行显微镜观测和DNA检测。科学家们认为,地球地下岩洞或许是寻找外星生命迹象的最佳地点。

2007年,来自火星探测器的照片显示,在火山熔岩通道顶部崩塌的地方,很明显存在许多黑洞。美国堪萨斯州立大学地球化学家萨加塔-达塔认为,“岩洞是一个奇特的环境,许多矿物质曾经从这里喷射而出。在那里,或许会形成微生物生长所需要的物理和化学环境。”达塔解释说,在很久以前,火星表面的水可能就已渗入地下岩洞,并和岩洞中的矿物质共同为古微生物提供养份。此外,岩洞也可以为内部可能存在的火星古生物提供保护,而不至于被火星表面的恶劣环境所杀死。因此,在火星岩洞中,或许更适合古生物化石的长时间存在。

现在,科学家们已经知道了岩洞的那些奇特沉积物事实上都是由微生物所分泌的废物。那么,在接下来的火星探索中,科学家们将重点考察火星岩洞中的可能生命迹象,看火星岩洞是否与地球岩洞存在同样的沉积物现象。

波士顿表示,“诺萨普给我们的研究提供了指导,我们必须把此次发现作为一个重要线索来进行研究。地球上存在着许多不同类型的岩洞,而且它们的内部环境与外部环境存在着根本的区别。火星上应该也是如此。”(彬彬)

一周太空图片精选:地球月牙状照片(组图)

新浪环球地理讯 北京时间11月22日消息,美国国家地理网站公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片展示了卡西尼号拍摄到的土卫五,地球的“月牙”状照片等壮观景象。

1.画家创作的大质量恒星Source I诞生景象

一位画家创作的想象图,展示了大质量年轻恒星Source I周围炽热离子化气体形成的一个盘状结构。Source I位于猎户座大星云内,目前仍处在形成之中。来自云盘顶面和底面温度较低的气体流已被彩色箭头标出。正如蓝色细线所描绘的那样,在整个系统旋转过程中,这些气体会在年轻恒星Source I磁场的影响下形成沙漏状。根据Source I两年来的射电辐射,哈佛-史密森尼天体物理学中心和美国国家射电天文台的天文学家,绘制了这幅展示一颗大质量恒星诞生的新图片。

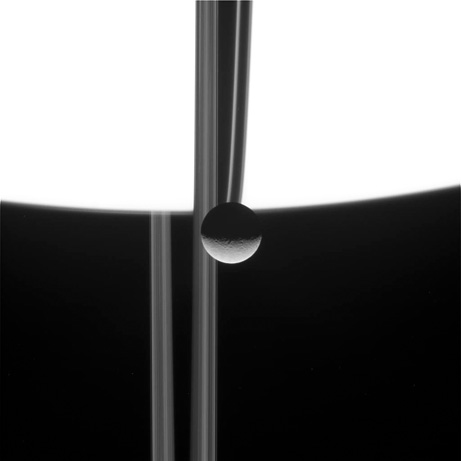

2.卡西尼号拍摄到的土卫五

照片由绕轨道飞行的“卡西尼”号飞船于最近拍摄。照片中微小的土卫五“雷亚”就像是悬在土星环前面的一颗珍珠。这是一幅原始照片,并没有经过调整、旋转或者增强。“卡西尼”号以意大利天文学家乔凡尼·多美尼科·卡西尼的名字命名,正是他在1672年发现了土卫五。天文学家于2008年宣布,土卫五可能是第一颗拥有自身微弱环系统的已知卫星。

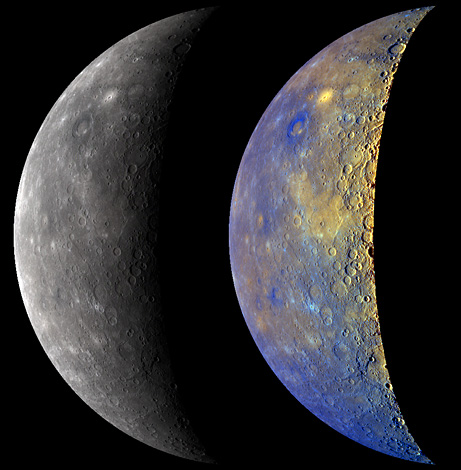

3.水星特写

这两幅图片展示的都是水星,只是颜色存在较大差异。左侧图片为呈现在人类眼前的这颗小体积行星,右图展示的是对所有细微颜色差异使用蓝色和金色增强后得到的水星图片。在第三次同时也是最后一次飞越水星过程中,“信使”号飞船拍摄了一些展示这颗行星最隐秘一面的照片,所呈现的景象是人类从未见到过的。此外,这艘飞船也同样拍摄了一些高清晰特写,展示水星一系列有趣的特征。位于彩色图片顶部的深蓝色区域是一个巨大的环形盆地,放大后能够揭示出最近发生在水星上的火山活动。

4.“亚特兰蒂斯”号等待发射

照片拍摄于美国佛罗里达州卡纳维拉尔角的肯尼迪航天中心,“亚特兰蒂斯”号航天飞机正等待发射时间的到来。“亚特兰蒂斯”号于9日成功发射,为国际空间站运送贵重的备用件。不久之后,美国宇航局负责运送重物的航天飞机将永远退出历史舞台。在“亚特兰蒂斯”号于11月27日着陆后,航天飞机还要执行5次太空任务。

航天飞机退役后,宇航员轮换以及向空间站运送备用件的任务可能由俄罗斯“联盟”号和“进步”号飞船完成,当然了,宇航局的“战神I”火箭也可能担此重任。航天飞机最后执行任务时运送的很多备用件体积巨大,无法由现存其它任何太空飞船运至空间站。

5.地球的“月牙”状照片

在这幅由欧洲航天局“罗塞塔”号飞船拍摄的照片中,我们的地球在一片漆黑的太空中打造了一个蓝色的“月牙”。“罗塞塔”号在第三次同时也是最后一次飞越地球时拍摄了这幅照片,拍摄时距离地球39.33万英里(约合63.3万公里),此时的这个探测器正为计划中2014年与“67P/丘留莫夫-格拉西缅科”彗星会合提升速度。此项任务由欧洲航天局与美国宇航局合作,旨在成为历史上追赶彗星并释放机器人登陆其多冰表面的第一项太空任务。(孝文)

探险家发现喜马拉雅山古代洞穴壁画(组图)

新浪科技讯 北京时间11月20日消息,据美国国家地理杂志网站报道,登山高手莱纳·奥兹图克随一支探险队进入古穆斯坦王国(现在是尼泊尔的一部分)偏远的喜玛拉雅山洞穴,并发现了大量古代手稿。

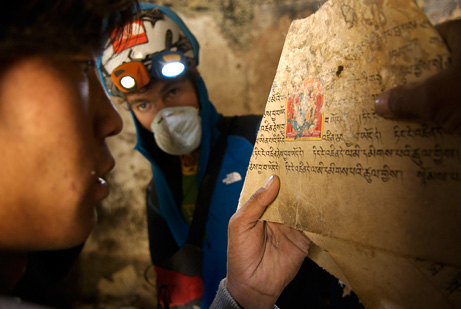

1. 手稿上发现藏人的面孔

此次探险之旅中,他们发现了大量15世纪时期的西藏绘画作品和手稿,奥兹图克手拿的那张对折纸就是其中之一。这些文物能够与真实世界中香格里拉的灵感源泉联系在一起。在上世纪30年代备受读者欢迎的小说《失去的地平线》中,英国作家詹姆斯·希尔顿将香格里拉描绘成一个虚构的天堂。

直到最近,亲自探测这些在陡峭悬崖表面开凿出的神秘洞穴的人仍然屈指可数,原因就在于上穆斯坦是尼泊尔的一个禁区,长期以来一直不对外人开放。2007年,一支由美国研究员兼喜马拉雅山专家布罗格顿·科伯恩以及老兵级登山家皮特·阿萨斯带队的研究小组,朝岩块剥落的悬崖进发并对这些人造洞穴进行探测。

在11月18日美国公共广播公司首播的两部新纪录片《迷失的喜马拉雅山洞穴寺庙》和《香格里拉的秘密》中,观众能够看到他们在此行以及2008年上演的第二次探险之旅中发现的一系列宝物。

2. 探险队发现了一些人类遗骨

在2008年8月对尼泊尔上穆斯坦的香格里拉洞穴进行勘探时,探险队发现了一些人类遗骨。照片中的人就是登山高手阿萨斯,他正盯着这些遗骨看。2007年,阿萨斯和同事发现了西藏佛教寺庙,上面装点着精美的壁画,其中一组佛传壁画共由55幅组成,描绘了佛的一生。在2008年进行的第二次勘探中,探险队又发现了一些年代可追溯到600年前的人类遗骨、大量宝贵的手稿一些充当装饰物的小幅绘画。

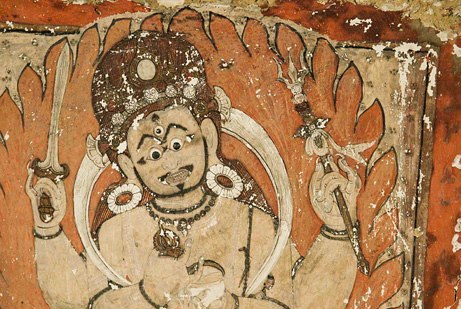

3. 穆斯坦洞穴内的佛教壁画

这些位于偏远穆斯坦洞穴内的佛教壁画是在2008年发现的,它们被雕刻在卡利甘达基河分水岭上方陡峭的悬崖内。英国剑桥大学数字喜马拉雅项目的马克·图林表示,古穆斯坦王国被称之为“世界的尽头”,在文化上与中国西藏地区呈彼此隔绝状态。这些新发现显示,穆斯坦数百年来就是绝对的中心,这里充满生机和活力,文化底蕴深厚,宗教信仰也呈现出多元化。

4. 洞穴墙壁上发现13至14世纪的绘画作品

在古穆斯坦王国(现属尼泊尔)一个洞穴墙壁上发现的一幅13至14世纪的绘画作品,描绘了西藏佛教徒保护神玛哈嘎拉,也就是大黑天。穆斯坦洞穴内发现的文化宝藏意味着,这些地方与据信代表佛教徒精神天堂香巴拉的“隐藏山谷”有关。很多学者相信香巴拉在现实世界拥有一个与之相对应的地方。

探险队负责人科伯恩表示:“这些隐藏的山谷诞生于斗争年代,当时佛教徒的修行和领导者受到威胁。”在1933年的小说中,英国作家希尔顿引入“香巴拉”这一概念描述香格里拉的迷失山谷。香格里拉是一个与世隔绝的山区,同时也是一个文化智慧宝库。

5. 珍贵的宗教文字资料

几个世纪来,虽然穆斯坦洞穴一直未能免受掠夺者的破坏,但科伯恩的探险队还是发现了大约30卷宗教文字资料,并从中收集整理出一些珍贵手稿。图片展示的是在其中一个洞穴内发现的一堆文字资料。科伯恩说,山区凉爽干燥的气候为古代手稿提供了很好的保存环境,手稿中既有来自佛教的内容,又有来自本教的内容。本教是西藏早期的一种本土宗教。两种宗教著述的“一个都不能少”说明,在西藏皈依佛教之后,当地人对本教的信仰至少又延续了一两个世纪。佛教于8世纪开始传入西藏。

6. 可追溯到600年前的人类遗骨

探险队一名队员手持一个在尼泊尔偏远穆斯坦洞穴内发现的人类头骨。2008年,探险队发现了年代可追溯到600年前的人类遗骨。遗骨所在区域可能是一个墓穴,说明这些神圣的洞穴曾一度用于安葬死者。

7. 登山高手在陡峭的崖面上攀爬

照片拍摄于2008年,展示了登山高手奥兹图克在陡峭的崖面上攀爬。偏远的穆斯坦洞穴就在悬崖之内。探险队负责人、喜马拉雅山专家科伯恩表示,在获得尼泊尔政府的允许后,奥兹图克和登山家阿萨斯将长3英尺(约合1米)的锚深深插进岩块剥落的崖壁,随后进行攀爬。他们的这种冒险是2008年一支探险队勘探人造洞穴的组成部分。尽管高悬于河谷之上,但洞穴内的宝藏还是面临一系列风险,其中包括掠夺者的破坏、纪念品收藏家的擅入、大自然的侵蚀、地震以及稀少但猛烈的降雨。

8. 整理西藏古代文字资料

照片拍摄于2008年其中一个穆斯坦洞穴内,奥兹图克正对一堆西藏古代文字资料进行整理分类。这些手稿中含有佛教和本教著述,后者是西藏早期的一种本土宗教。发现这批15世纪手稿的探险队认为,穆斯坦国王对本教著作并没有选择付之一炬的做法,而是将它们弃置洞穴之内,此举显然是一种表示尊重的选择。

剑桥大学数字喜马拉雅项目的图林表示,之所以能够发现这些手稿也可能与西藏人故意隐藏宗教著作的传统有关。他说:“对于研究西藏人的传统,这些发现显然具有非常重要的意义。人们发现了隐藏的手稿,或者说发现了隐藏的文化知识。这些东西可能是流失之物,也可能被故意隐匿起来。”(孝文)

月球水神秘来源分析:火山太阳或是地球

新浪科技讯 北京时间11月19日消息 据美国国家地理杂志网站报道,对于很多人来说,2009年将是一个值得纪念的年份。这一年,科学家最终证实月球上确实有水存在,任何所谓的有理由怀疑自此烟消云散。月球与行星研究所的保罗·斯普蒂斯表示:“证明月球上确有水存在是一系列相关任务共同促成的结果,这些任务使用的仪器专门用于解答这个问题。” 月球与行星研究所位于德克萨斯州的休斯顿,由美国宇航局资助。

2009年初,宇航局月球侦察轨道器(LRO)和印度“月船1号”飞船对月球水可能的化学痕迹进行了探测。宇航局上周对外宣布,他们的月球陨坑观测与传感卫星(以下简称LCROSS)撞月任务最终发现了来自一个陨坑并且数量“可观”的水。

消息一经公布,人们不禁提出这样的疑问,即月球上的水究竟来自何处?LCROSS项目科学家、罗得岛州布朗大学的彼得·舒尔茨表示:“月球水是否是在最近一个单独的大事件中储存下来的?它们是否已经在月球上存在了数十亿年之久?对于这些问题,我并不知道答案。”

针对月球水究竟源自何处这个问题,现在主要出现4项科学理论。准确地说,第4项理论应该是一种较为大胆的猜测,但它提出的两种可能性目前还无法排除在外。

理论1:古代火山喷发将水带到月表

这项理论认为,月球从一开始就是一个有水世界。与地球一样,水也是月球形成过程中的一个重要因素。月球与行星研究所的斯普蒂斯在对这一理论进行解释时表示,根据这一理论,水集中在月球内部。在遥远的过去,当时的月球并不像现在这样处于“死亡”状态,那时的它拥有一个炽热的核心,火山喷发或者气体迸发慢慢将水带到月球表面。自此之后,水便在月表冻结。

理论2:水乃月表自身产物

一些科学家推测,水可能是月球自身的产物,形成过程中获得太阳的一些帮助。根据这一理论,太阳会不断喷射名为“太阳风”的粒子流。太阳风内带正电的氢离子或者质子可能“轰击”月球并与月球土壤中富含氧的矿物质发生相互作用,最终形成了水。布朗大学的舒尔茨表示,通过太阳风形成水将是一个缓慢的过程。“如果以这种方式每天只形成一个水分子,数十亿年内形成的水在数量上也相当可观。”

理论3:彗星和小行星将水带到月球

一些人表示,月球水可能是含水彗星和湿润的小行星送上的一份“礼物”,它们在很久以前曾与月球发生撞击。撞击带来的水绝大多数被喷入太空,但一些行动迟缓的水分子最终被月球引力捕获。

月球与行星研究所的斯普蒂斯说:“这一想法认为,彗星或者含水小行星撞击月球并形成一个悬在月表附近的水蒸汽云。其中一些水最终移动到极地地区,它们可能进入永久性寒区——冷阱,例如永远无法被阳光照射的一个极地陨坑。”冷阱内温度极低,水冰无法升华(不经液态而由固态直接转变为气态)。除此之外,没有空气的月球也不适于液态水存在。其结果是,水将在理论上长期保持冻结状态。

理论4:月球水来自地球

布朗大学的舒尔茨表示,地球水“迁居”月球有两种方式,这两种方式只有在数十亿年前地月距离较为靠近时才有可能发生。在史前时代,地球并不拥有磁场或者强度较弱,太阳风从地球大气层中剥离水蒸汽,而后将其送上月球。另外一种可能性是,小行星或者彗星撞击地球,巨大的撞击力量将海水射入太空,绕地球轨道运行的月球穿过这个水蒸汽云,自此也成为一个有水世界。舒尔茨承认,这两种想定在理论上都有可能发生,“但我们也只是猜测而已”。(孝文)