文化

一周太空图片精选:麦哲伦云释放巨型喷流(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月8日消息,美国国家地理网站公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片集中展现了美宇航局“斯皮策”太空望远镜及其他太空观测设备捕捉到的壮美日全食和奇幻麦哲伦流等奇异太空景象。

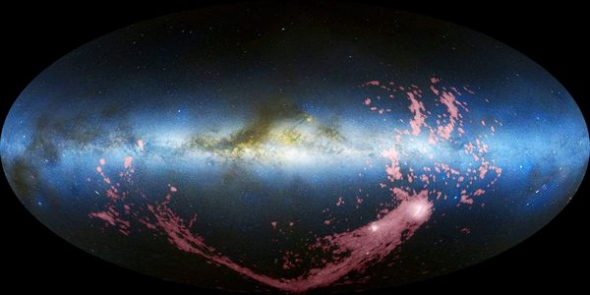

1.麦哲伦星云释放巨型喷流

在这张来自罗伯特-拜尔德绿岸射电望远镜的照片中,两个麦哲伦星云(图像右下角白点)释放出大量的氢气(红色),这些氢气在银河系下方(蓝白相 间部分)形成一道弧线。最新照片显示,所谓的麦哲伦流(Magellanic Stream)比之前天文学家估计长了40%左右,表明这种现象可能源于25亿年前。美国弗吉尼亚大学天文学家戴维-尼德威尔(David Nidever)在一份声明中称,那个时候,两个麦哲伦星云“可能已经相互靠近,拉开了恒星大规模形成浪潮的序幕。”据他介绍,这些活动可能引发了恒星风 和大爆炸,使得第一批麦哲伦流向银河系方向进发。

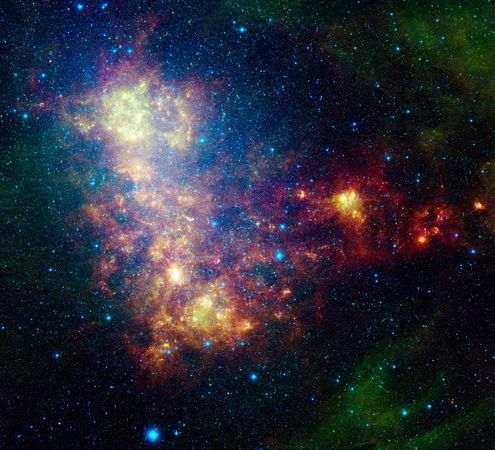

2.璀璨小麦哲伦星云

小麦哲伦星云的最新照片以前所未有的细节展现了地球在银河系的邻居。这张照片是由美宇航局“斯皮策”太空望远镜的红外光仪器拍摄的,有助于天文学家更好地理解尘埃在银河系的生命周期。通过了解尘埃的来源,形成行星等天体的过程,以及如何散布于天体之间的空间,天文学家可以对星系的形成有新的了解。小麦哲伦星云是一个靠近银河系的矮星系,类似于最早出现在宇宙中的一些小星系。

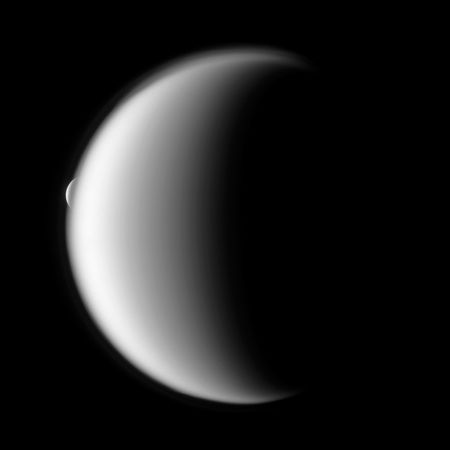

3.土星卫星交融

在这张美宇航局最新公布的照片中,土卫五在土星最大的卫星土卫六边缘偷偷出现。照片是由美宇航局“卡西尼”号飞船拍摄的。土卫五虽是土星第二大卫星,但大小还不到土卫六的三分之一。天文学家通过观测两颗卫星亲密接触时出现的引力变化,可以更准确计算出它们的轨道。

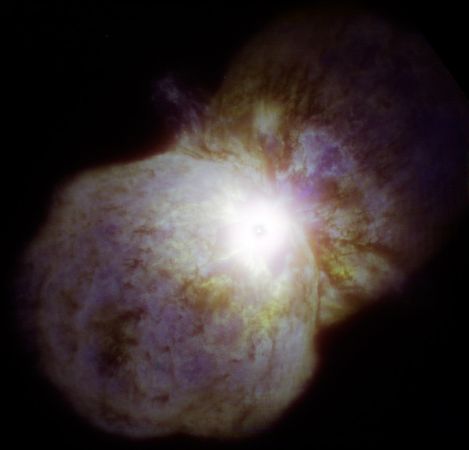

4.迷人侏儒星云

天文学家对恒星的“尸检”结果展现了侏儒星云前所未见的一部分。侏儒星云是由气体和尘埃构成的围绕濒死恒星船底座海山二星(Eta Carinae)的叶片状星云。这张最新公布的红外照片是由安设在智利的双子南座望远镜拍摄的,显示了侏儒星云“皮肤”下面暗淡的蓝光——这也是研究人员取名“小侏儒”的内部结构的证据。天文学家以前从未见过这一结构,所以给予这次发现以高度评价。一位天文学家称这不啻于在谋杀案受害者尸体上找到“第三个肺、额外的肝或其他更为奇异的东西”。

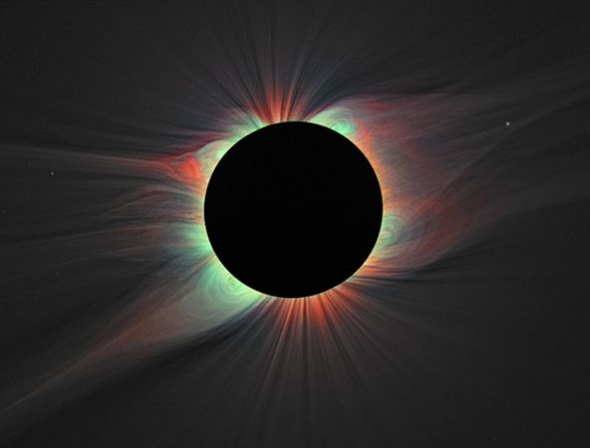

5.壮美日全食

在这张照片中,不断翻滚的红色和绿色代表来自太阳高层大气的多电荷铁离子。照片是美宇航局戈达德太空飞行中心的天文学家在2008年日全食期间拍摄的。2006年、2008年和2009年的地面观测日食照片将提供来自日冕铁离子喷射物的第一批照片。这些照片显示,铁离子喷射物向外延伸至相当于太阳直径1.5倍的距离。日食期间拍摄的照片有助于天文学家全面了解日冕。日冕会影响可能具有破坏性的太空天气。(孝文)

纽约附近发现巨型海底地窖 可存温室气体(图)

(图片提供:Cameron Davidson, Photographer's Choice/Getty Images)

新浪环球地理讯 北京时间1月7日消息,据美国国家地理网站报道,一份最新研究报告指出几个新的海底“地窖”,可以用于储藏大量温室气体——二氧化碳,其中一个就在距离纽约市不远的地方。专家表示,这种位于城市边缘的“地窖”用于储藏温室气体非常方便,但也可能引发地震。

地球上的一些最大的远古熔岩流就位于距离纽约市不远的大西洋海床下。研究发现,洞穴区域充满碎石、断层和其他渗透性熔岩层,大量液态二氧化碳可以安全储藏在那里。鲁特格斯大学地质学家、这篇论文的作者丹尼斯·肯特说:“我们认为,这是一个非常有利的潜在的储藏库,也许对它们进行更多研究是值得的。”

目前还不清楚纽约市区附近的洞穴能容纳多少温室气体,但是据科学家估计,新泽西州桑迪胡克海滨附近的一个洞穴,可以容纳4座火力发电站在未来40年间排放的所有温室气体。然而专家表示,目前这种地下碳储藏库还只处于试验初期阶段,试验项目正在冰岛和美国哥伦比亚河高原有条不紊的进行。

该科研组利用地震成像,在中大西洋岩浆区的海面下发现几个潜在的储碳地点,主要分布在美国东部和加拿大海岸沿线。大约在2亿年前,当被称作泛古陆(Pangea)的超大陆裂开后,熔岩从地下流出形成这些岩石。当时,新泽西州拥有大量充满火山岩流的地堑。该区域看起来很像现在的东非。

在有些地方,这些岩层正好延伸到桑迪胡克海滩。这项研究成果发表在《美国科学院报》上,据该研究报告,其他岩层位于数英里的近海。肯特表示,海床深处的高压和低温会使得二氧化碳呈现液态,很难通过海水泄漏出去。海床岩石和沉积物相互叠加形成的一层厚厚的外壳,也相当于一个额外的天然封条,防止二氧化碳泄漏。但是,如果真发生了二氧化碳泄漏事故,将对海洋生物造成很大破坏,并会改变海洋化学成分。

专家表示,在城市附近储藏碳,既能给我们带来好处,同时也能给我们带来风险因素。首先,更容易从附近的大烟囱或其他污染源收集到二氧化碳,不用面临巨大的物流挑战,而且不用长途运输也节省了大量开支。另一方面,在大都市附近储藏二氧化碳,一旦发生什么事故,可能会产生毁灭性结果。

肯特表示,这个项目也有潜在风险,比如,可能会引发地震。“即使这一地区很少发生地震,只要通过不断输入二氧化碳,给(岩石)施压,慢慢改变当地的压力状态,日积月累,引发地震也是有可能的。”(孝文)

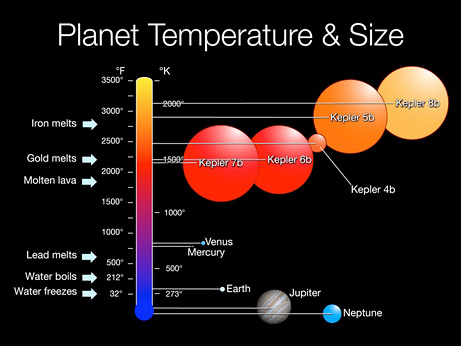

开普勒望远镜新发现5颗行星温度超过岩浆(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月5日消息,据美国国家地理网站报道,美国天文学家1月4日宣布,他们发现了5颗绕遥远恒星旋转的新行星,这是来自美宇航局“开普勒”太空望远镜首批得到证实的新发现。

表面温度可熔化金子

迄今,天文学家已在太阳系外发现了400多颗行星。据悉,新发现的行星同许多系外行星一样,都是所谓的“热木星”。它们的质量与木星大体相同,运行轨道距其恒星非常近,令这些行星从地球上相对容易发现。在新发现的5颗行星中,尺寸最小的行星与海王星大体相同,虽然前者比后者质量更大。

美宇航局估计,这5颗行星的温度都要比岩浆高,可以将金子熔化。据“开普勒”任务首席科学家威廉姆-博鲁奇(William Borucki)在华盛顿举行的美国天文学会年会的新闻发布会上介绍,5颗行星分别被命名为“开普勒4b”、“开普勒5b”、“开普勒6b”、“开普勒7b”、“开普勒8b”,温度从2000华氏度到3000华氏度(约合1090摄氏度至1650摄氏度)不等。

他说,“开普勒7b”是迄今发现的密度最小的行星之一,与泡沫聚苯乙烯的密度大体相同。博鲁奇表示,“由于我们已经发现了类似地球的行星,这些行星肯定不是我们去寻找生命的地方,以后倒是可以尝试。”“开普勒”太空望远镜的主要任务是寻找在恒星适居区活动的岩质类地行星,在所谓的恒星适居区,行星会从其恒星获得足够的热量,提供了液态水存在的条件。

美国加州大学圣克鲁斯分校天文学家格雷戈-拉夫林(Greg Laughlin)指出,虽然新发现的行星并未满足那些标准,但的确表明“开普勒”太空望远镜的性能达到预期,“提供了有趣的线索,让我们可以在几年内有重大发现。看到‘开普勒’性能如此出色真是令人兴奋不已。”

径向速度观测法

“开普勒”望远镜试图通过行星穿越其恒星时星光亮度减退寻找系外行星。这台望远镜于2009年3月发射,设计寿命至少三年半,在投入使用的头6周就发现了5颗新行星。每颗行星的存在后来都经由一种名为径向速度(radial velocity)的方法得到了确认。这种方法主要是探测绕恒星飞行的行星引力对恒星轨道产生的晃动。

博鲁奇表示,径向速度观测法可“媲美”开普勒望远镜的数据,“完全证实行星的存在”。拉夫林则补充说,综合两方面的数据可以在寻找行星的努力中形成一种“真正有价值的条件”。这是因为,每种方法不仅有助于相互验证对方的对错,还提供了不同类型的信息,从而建立对外星球更全面的认识。

例如,径向速度可以提供行星质量和轨道的详细信息,而穿越则能揭示行星相对于其恒星的大小。天文学家可借此了解到行星的密度。拉夫林指出,像“开普勒”这样的寻找行星任务向我们全面展示了系外行星的密度。举例说,一些质量最大的系外行星因迄今尚未得到解释的热源而出人意料地变得“肿胀”起来。

有望发现更多行星

“开普勒”任务科学家迪米塔-萨塞洛夫(Dimitar Sasselov)以“开普勒5b”为例来说明这一点,这颗行星质量超过木星,但密度远比水小。拉夫林说:“这好像就是一支足球队。你可能猜测它们全部是250至300磅(约合113至136公斤)重,所以,当你发现其中一些只有25磅(约合11公斤)时,当然会大吃一惊。”

事实上,“开普勒”望远镜头几个月的数据包含了数百颗潜在行星,虽然迄今只有5颗行星得到了确认。随着未来几年天文学家具备可确认更多行星存在的能力,“开普勒”任务小组可能会宣布更多的新发现。拉夫林表示,“开普勒”任务科学家还需要几年时间才能确定是否在恒星适居区发现地球大小的新世界。

这是因为,相比木星距其恒星的距离,在距其恒星合适距离飞行的行星会更远,所以完成绕其恒星运行一圈需要更长时间,从而使得穿越更为罕见。据拉夫林介绍,若要确定你是否看到了行星,“则需要观测足够长的时间,看到三到四次穿越。”不过,拉夫林表示,天文学家的新发现有助于澄清一点事实,即具有相似特征的行星可能会呈现截然不同的表象,“必须要更为全面的看待问题。”(孝文)

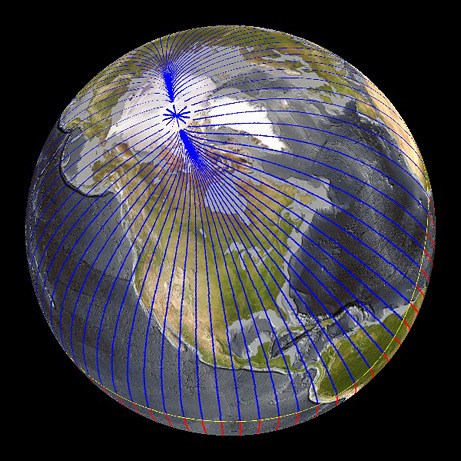

地核磁场变化致北磁极向俄罗斯方向移动(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月4日消息,据美国国家地理网站报道,最新研究结果表明,由于地核磁场变化,地球北磁极正以每年40英里(约合64公里)的速度向俄罗斯方向移动。

据悉,由于地核所处位置太深,使得科学家无法直接探测其磁场的位置,不过,研究人员可以通过跟踪地球表面和太空的磁场变化,推断地核磁场的活动情况。最新分析结果表明,地核表面存在一个磁性快速变化的区域,该区域可能是由地核更深处的神秘磁性“羽状物质”产生的。

法国巴黎地球物理学院地球物理学家阿诺德-楚利亚特(Arnaud Chulliat)说,正是这个区域,让北磁极不断远离其长期所处的加拿大北部地区。北磁极是罗盘针所指方向,处于地理上所说的北极附近,但与北极不在同一个位置。目前,北磁极靠近于加拿大埃尔斯米尔岛。

数百年来,一旦远离可识别的界标,航海家就利用北磁极导航。尽管全球定位系统(GPS)已很大程度上取代了这种传统做法,很多人发现,在水下和地下等全球定位系统无法与外界联系的地方,罗盘仍有其用武之地。科学家在1831年首次确定了北磁极的位置,在之后的七十多年里,它几乎没有移动过。

然而,到了1904年,北磁极开始以每年大约9英里(约合15公里)的速度向东北方向移动。1989年,它再次开始加速,科学家在2007年确认,北磁极每年以34到37英里(约合55到60公里)的速度朝西伯利亚方向移动。

由于北磁极的快速移动,这意味着必须更为频繁地更新磁场图,以便让罗盘使用者随之做出重大调整,从北磁极指向真正的北部。地质学家认为,地球之所以有磁场,是因为地核的核心由固体铁构成,而核心周围又是快速旋转的液态金属。这形成了一个驱动地球磁场不断运转的“发电机”。

科学家长期以来便猜测,由于处于熔融状态的地核在不停地移动,其磁性的变化可能会影响北磁极的表面位置。尽管最新研究看起来支持这一观点,不过楚利亚特表示难以确定磁北极最终是否会进入俄罗斯。楚利亚特说:“预测这一点是非常困难的。”另外,没人清楚地核是否会发生别的变化,让北磁极朝新的方向移动。(孝文)

一周太空图片精选:火星沙丘如锯齿状南极冰山

新浪环球地理讯 北京时间12月31日消息,美国国家地理网站公布了近一周来的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国卫星或太空望远镜最新捕捉的火星奇幻沙丘和太阳盘面狂躁活动等壮观的天文景象。

1.红外天文学的“进化”

这是蛇夫座(Rho Ophiuchi)恒星形成区的四张照片,集中展现了过去25年红外天文学的“进化”。四张图以时间为顺序排列,每一张都是由过去或当前美国参与管理的红外天文台拍摄的:红外线天文卫星(IRAS)、红外线太空天文台(ISO)、2微米全天巡天(2MASS)望远镜、“斯皮策”太空望远镜。红外光是肉眼所看不见的,所以,红外处理与分析中心对四张照片进行了假色处理,帮助天文学家进一步理解恒星在蛇夫座的形成过程。不同颜色代表不同的尘埃温度和构成,以及形成于稠密分子云中的数百颗恒星的不同年龄。

2.火星沙丘

这张最新公布的假色照片看上去就像是一排排锯齿状南极冰山,但实际上描述了火星子午线台地(Terra Meridiani)覆盖亮色基岩的黑沙。火星勘测轨道飞行器于2006年11月拍到这张照片,当时,火星探测器“机遇”号对子午线台地进行了勘测。黑色山脊的整齐间距表明,沙子被吹到了亮色基岩上,形成了波纹状沙丘。“机遇”号发回的数据显示,与地球上由石英构成的大部分沙子不同,火星黑沙主要由火山玄武岩构成。

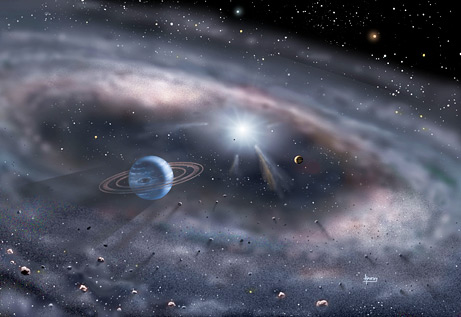

3.行星的形成

在这张艺术想象图中,行星正形成于一颗年轻恒星布满尘埃的盘面中。上述一幕就发生在像MWC 419这样的恒星周围。MWC 419是颗蓝色恒星,距离地球大约2100光年,天文学家日前通过安设在夏威夷的凯克天文台发现了这颗恒星的踪影。利用可阅读近红外光信号的仪器,这个天文学家小组可以测量MWC 419恒星周围5000万英里(约合8046万公里,大概相当于日地距离的一半)内尘埃圆盘的温度。尘埃圆盘的温度差异可能与其化学构成和其他特性有关,这或许会对行星在恒星周围的形成造成影响。

4.斐济巴河三角洲

在这张由美宇航局“地球观测者1号”卫星12月18日拍摄的真色照片中,南太平洋岛国斐济最大岛屿维提岛附近巴河三角洲(右下角)周围到处是深绿色的红树林。红树林可以帮助保护其附近覆盖广但却脆弱的珊瑚礁(淡蓝色)。红树林扎根于浅浅的海底,经常给予小鱼以无微不至的保护,直至它们能依靠珊瑚礁生活。树根还会捕获河流沉积物和农业径流。河流沉积物会与珊瑚礁争抢生存所需的阳光,而农业径流则会助长有害藻类的生长。作为回报,珊瑚礁会令剧烈冲击海岸的波浪速度减缓下来,从而保护红树林树根免遭巨大涡流的侵袭。

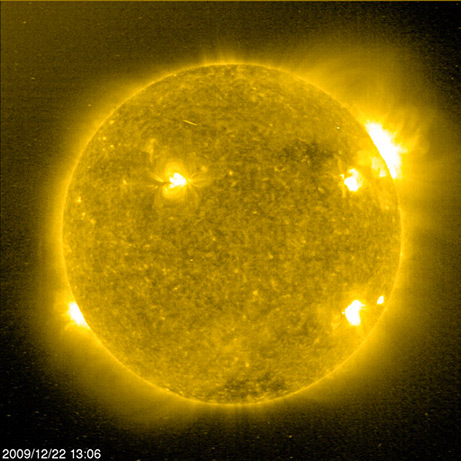

5.狂躁太阳盘面

在这张太阳与日光层天文台(SOHO)于12月22日拍摄的紫外照片上,五个区域的磁场活动使太阳盘面闪耀着亮色斑点。在以可见光看太阳时,其中两个区域类似于“黑色”的太阳黑子。这是太阳与日光层天文台在2009年首次捕捉到太阳上几乎同时发生的剧烈活动。科学家表示,这或许预示着太阳罕见的漫长安静期的结束。(孝文)

日本渔村每年捕杀2000海豚:海水染成血红(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月30日消息,据美国国家地理网站报道,日本有一个名叫太地町(Taiji)的小渔村,每年都会有2000多只海豚在那里惨遭屠杀,场面血腥恐怖,被认为是世界上猎杀海豚最凶残的地区。纪录片《海豚屠场》(The Cove)就以真实的镜头和画面,披露了一个国际动物保护主义小组赶赴日本太地町,记录渔民残忍屠杀海豚的一幕幕。

1.受训海豚进行表演

在这张未注明日期的照片上,受过训练的海豚正在太地町进行表演。但是,在动物保护主义者的眼中,太地町却因屠杀海豚早已变得臭名昭著:每年有2000只海豚被赶进当地一个小海湾,被当地渔民用鱼叉残忍猎杀。大多数海豚被当作食物出售,还有大约百只被活着捉上来,卖到日本、韩国、伊朗、阿联酋迪拜等地的水族馆。

2.周围海水染成红色

在这张摄于2003年的照片中,宽吻海豚遭到太地町当地渔民的残忍屠杀,周围海水也被血水染成红色,一些宽吻海豚尸体堆放在小船上。1979年4月,美国《国家地理》杂志刊登了日本壹岐岛宽吻海豚遭屠杀的照片,这是国际媒体首次报道日本渔民残忍猎杀海豚的做法。次年,美国哥伦比亚广播公司(CBS)播出了这次猎杀活动的录像,国际社会的批评最终使壹岐岛和其他一些渔村在20世纪80年代中期放弃了这种残忍的做法。然而,太地町渔民却从未放下他们手中的屠刀。

3.法罗群岛渔民捕杀海豚

2009年5月,法罗群岛的渔民将海豚赶进一个小水湾,然后用刀子将其残忍猎杀,这种做法已经持续了数百年。法罗群岛是北欧国家丹麦的海外自治领,位于冰岛附近。不过,法罗群岛的猎杀活动并未像太地町那样引起国际媒体的负面报道,因为前者的规模更小,亦非商业捕杀——海豚肉会在当地家庭平均分配而不是拿来出售。

当前,北极、加勒比海、秘鲁和所罗门群岛等一些地区也存在小规模猎杀海豚的行为。法罗群岛渔民主要以领航鲸(从技术上讲是海豚,但相比宽吻海豚更难识别)为猎杀目标。而且,他们不会将捕获的海豚卖给水族馆。动物保护主义者警告称,所罗门群岛的猎捕活动规模虽小,但其实却是世界上最令人不安的,因为当地海豚数量过少,无法维持这种猎杀活动。

4.研究人员检查鼠海豚尸体

在这张美国《国家地理》杂志1992年9月刊登的照片中,研究人员正在检查被日本渔民猎杀的鼠海豚尸体。在日本北部,渔民每年会使用鱼叉猎杀超过一万只鼠海豚,将它们作为美味佳肴出售。虽然全球海豚数量目前超过600万只,尚未受到威胁,不过部分科学家担心某些猎杀活动最终可能导致一些孤立的海豚种类走向灭绝。

5.日本超市出售的海豚肉

在日本,海豚肉并未明目张胆地出售,但在农村一些超市,可以买到海豚肉,比如出现在这张摄于2003年的照片中的日本北部渔村。反对猎杀海豚的动物保护主义者称,屠杀海豚是不人道的行为,因为海豚展现出高度的智能、敏感度和自我意识的迹象。迄今看来,日本并不可能强迫停止太地町的猎杀活动。负责监管海豚猎杀活动的日本官员称:“牛、猪和海豚之间有何区别?人们必须尊重彼此的文化。在其他一些国家,人们会吃牛肉。我们从来不会对美国人说,‘不要吃吉士汉堡。’”(杨孝文)

菲律宾马荣火山喷出熔岩 火山灰窜向天空(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月29日消息,据国家地理网站报道,这组图片展示了随时都有可能喷发的菲律宾马荣火山。菲律宾政府已发出四级警报,警告当地人火山随时可能喷发,同时设立禁飞区,禁止飞机进入这一危险区域。

1.马荣火山正向外喷出烟雾

照片2009年12月28日拍摄于黎牙实比。从这座城市看去,马荣火山正向外喷出烟雾,云朵则环绕在这座火山著名的对称峰周围。专家们警告说,尽管圣诞节周末期间较为安静,但不断加剧的火山灰喷发说明这座火山仍处于非常危险的状态,撤离者万勿返回家园。

菲律宾政府火山学家莱纳托·索里杜姆引用有关不断上升的熔岩、频发的地震以及气体的读数,警告马荣火山所在地区撤离者不要因为27日的电台新闻放松“警惕”。他说:“它看上去似乎较为安静,但实际情况并非如此,仍有喷发的可能性。你们可能认为它正在休息,但这座火山仍在朝大规模喷发的道路迈进。”

2.人们严禁接近火山

照片拍摄于2009年12月27日,展示了位于菲律宾阿尔拜省的马荣火山向外喷出熔岩。根据《菲律宾探寻者日报》的报道,一些希望近距离欣赏火山喷发的游客将启程离开。这家报纸29日报道称,警察和士兵已接到命令,严禁人们接近火山。在此之前,曾有一些外国人进入撤离区。

目前,飞机也禁止飞入这一地区。《马尼拉公报》在同一日报道称,29日,这一地区被宣布为一个禁飞区,在此之前,官员们收到人们潮水般的请求,要求在空中观察火山。相比之下,菲律宾政府面临的更大挑战可能是阻止居民靠近火山。火山所在地区29个疏散中心的居民又重新进入这一危险地带获取补给品或者打理他们谋生的手段。阿尔拜省省长乔伊·萨尔斯达对美国广播公司新闻频道表示:“人们在撤离期间返回家园的3个主要原因是,寻找柴火、照顾他们的牲畜以及打理他们的农田。”

3.喷流而下的叉状熔岩舌烧焦了菲律宾马荣火山一面山坡

照片拍摄于2009年12月28日,喷流而下的叉状熔岩舌烧焦了菲律宾马荣火山的一面山坡。对于马荣火山最近的喷发,当地居民可能并不会感到大惊小怪,他们中很多人想必仍记得这座火山上一次喷发时的景象。2006年,马荣火山喷发时发出的隆隆声持续了好几个月,共喷出数吨火山灰。随后出现的台风引发泥流,很多村庄被淹,数百人丧命。1814年,马荣火山喷出的熔岩流入卡格沙瓦并摧毁了这座小镇,当时共造成大约1200人丧命。这是迄今为止已知最为可怕的一次喷发。

4.马荣火山喷出的火山灰窜向天空

照片拍摄于2009年12月27日,马荣火山喷出的火山灰窜向天空。对飞机并不“友好”的火山灰促使官员们于12月28日在火山周围设立一个禁飞区。菲律宾空军上校吉特·卡拉伽对《马尼拉公报》表示:“最可怕的情况就是飞机引擎在飞行途中突然停止运转。”

在远处的马荣火山继续发出隆隆声之时,当地居民仍在为日常事务奔波。菲律宾政府将火山周围一个方圆5英里(约合8公里)的区域确定为危险地带,近5万人被送到疏散中心,度过他们的圣诞假日。截至28日,这一地区仍处在四级警戒状态,说明一次危险的火山喷发随时都有可能发生。(孝文)

国家地理十大古生物学发现:巨型三叶虫近1米长

6.撒哈拉沙漠发现5种奇异史前鳄鱼

科学家在非洲撒哈拉沙漠发现了1亿年前生活在那里的5种史前鳄鱼化石。其中,“鼠鳄”(Rat Croc)以植物和蛴螬为食;“扁平鳄”(Pancake Croc)以鱼为食,常常一动不动潜伏数小时,张着嘴巴等待猎物上钩;“鸭鳄”(Duck Croc)体长0.91米,宽宽的口鼻部向上挑,以鱼和蛴螬为食,总在浅水和泥潭中觅食;“狗鳄”(Dog Croc)鼻子像狗一样向前突出,以植物和蛴螬为食,可能是游泳好手,跑得也很快。

7.科学家发现“迷你版”霸王龙

美国科学家9月17日在《科学》杂志上描述了其新发现的恐龙化石。这种恐龙大约1.25亿年前生活在今天的中国东北一代,已进化具备了霸王龙的所有身体特征,但体重只有70公斤左右,与数百万年后出现的大型霸王龙相比堪称小巫见大巫。新发现的恐龙被命名为Raptorex kriegsteini。科学家称,Raptorex展现了霸王龙的全部身体特征,包括头部大,前肢短小,脚掌细长等。

8.三分之一恐龙物种或不曾存在

美国加州大学伯克利分校古生物学家马克-古德温(Mark Goodwin)和蒙大拿州立大学古生物学家杰克-霍纳(Jack Horner)今年10月的一项研究发现,三分之一已知恐龙物种从未在地球上存在过,这是因为小恐龙看上去并不像是父母的“迷你”版本,相反,它们同鸟类和现存其他一些动物一样,身体结构在成年期经历了显著变化。两位古生物学家指出,这意味着许多小恐龙化石被错误识别为独特的新物种。

9.美国西部发现“失落的恐龙世界”

今年4月,科学家在美国西部的偏远地区发现了一个“失落的恐龙世界”。在6550万年前的一次灾难性事件中,大多数恐龙物种灭绝,但这个新发现的恐龙物种却存活下来,而且比前者多活了最长50万年的时间。

10.巨型三叶虫近1米长

今年5月的一项研究发现,多达一千只巨型三叶虫曾经在史前时代的浅海地区活动。三叶虫是已经灭绝的海洋节肢动物。科学家在葡萄牙北部发现了距今4.65亿年的三叶虫化石,它们身长90厘米,是迄今发现的最大的三叶虫。这项研究还表明,巨型三叶虫这种曾经大量存在的海洋生物进行的是“集体交配”,并利用数量作为保护。(秋凌)

国家地理十大古生物发现:巨型三叶虫近1米长

新浪环球地理讯 北京时间12月28日消息,据国家地理网站报道,美国国家地理网站回顾过去一年重大科学发现,从中评选出2009年最受欢迎的十大古生物学发现,迷你版“霸王龙”、迄今发现的最大三叶虫等榜上有名。

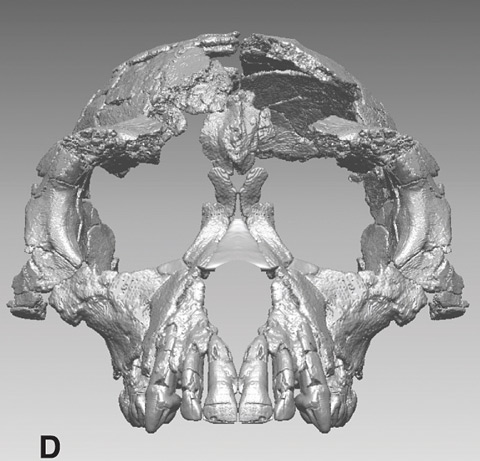

1. 发现人类与狐猴间“缺失一环”

这个“缺失一环”是指生活在4700万年前的一种灵长类动物,被科学家称之为“艾达”。保存完好的艾达化石于5月20日被揭开神秘面纱,一些科学家将其视为有关人类进化的一项重大发现。

2.最古老人类祖先骨架化石

根据10月进行的一项骨架化石研究,人类与现代猿之间并不存在类黑猩猩那样所谓“缺失的一环”,这一发现能够改写人类进化史。一名科学家表示,最古老人类祖先骨架化石的发现“将改变一切”。

3.体型最大的蛇 身长超过巴士

科学家2月表示,在哥伦比亚塞雷洪煤矿发现世界上体型最大的蛇化石。体型最大蛇生活在6000万年前,身长至少在42 英尺(约合13米)以上,超过一辆巴士,体重高达2500磅(约合1135公斤),有助于科学家了解气候变化。

4.新发现的化石 包括“优雅鼠鼬”和“宝石虫”在内

科学家8月宣布,在德国梅塞尔坑发现一批新化石,数量超过6500个,年代可追溯到始新世,其中包括一只牙齿锋利的啮齿类动物(“优雅鼠鼬”)以及一只彩虹色的甲虫(“宝石虫”)。

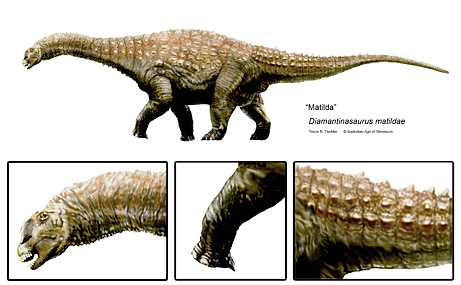

5.发现3种新种恐龙

古生物学家7月宣布,在加拿大昆士兰州内地城市温顿发现3种新恐龙化石,分别是1种生性凶猛的肉食恐龙以及2种巨型食草恐龙。3种新恐龙物种以澳大利亚诗人班尼欧·彼德森及其作品的名字命名。

曼妙夜光云美丽奇景:夜晚照亮瑞典小镇(组图)

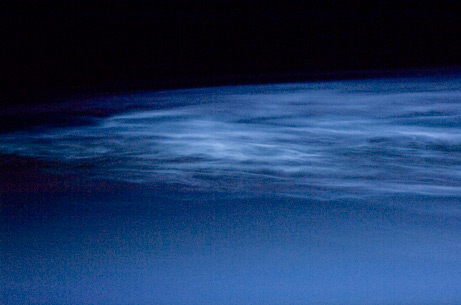

新浪环球地理讯 北京时间12月25日消息,据国家地理网站报道,据美国国家地理网站12月25日报道,夜光云(noctilucent cloud)是指薄暮时分现于地球高纬度地区高空的一种发光且透明的波状云,常呈淡蓝色或银白色,通常认为是夜光云中的冰晶颗粒散射太阳光的结果。然而,夜光云近来却神秘地在美国科罗拉多州和犹他州等低纬度地区出现,让科学家们觉得不可思议。

1.芬兰上空夜光云

美宇航局高空冰探测(AIM)卫星项目首席科学家詹姆斯-拉塞尔(James Russell)上周在旧金山召开的美国地球物理学学会会议上表示:“它们变得更加鲜亮,在低纬度地区出现的频率看上去超过以前。”科学家认为,夜光云低纬度地区现身频率增加可能是因为气候变化:由于地表温度上升,高层大气因二氧化碳集聚而变冷,进而为云的形成产生完美条件。此图是在芬兰拍到的夜光云壮观景象。

2.瑞典上空夜光云

白天,由于夜光云稀薄而分散,一般看不见,只会在薄暮时分才露出真容。此图是在某个夏日夜晚照亮瑞典小镇的夜光云奇景。夜光云处于大气高层,阳光仍能照射到它们,即便地面已经一片漆黑。拉塞尔说:“这些云基本上只存在于太空的边缘地带。它们形成于距地面50英里(约合80公里)高处的狭长带。”

3.匈牙利上空夜光云

夜光云曾经主要现身于北极地区,而今在低纬度地区出现的频率越来越高,比如这张于2007年6月15日在匈牙利拍到的夜光云照片。据美宇航局科学家拉塞尔介绍,夜光云通常在阴冷干旱的条件下形成:高层大气的温度远远低于零下200华氏度(零下129摄氏度),而空气的干燥度又是撒哈拉沙漠的100万倍。

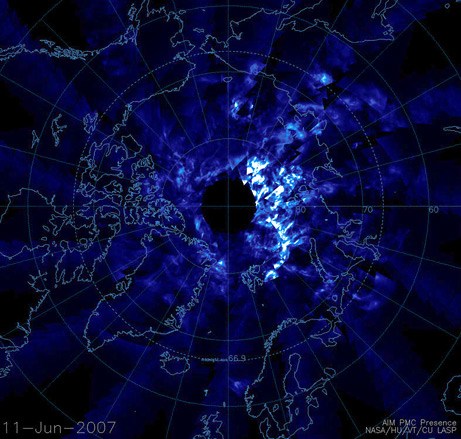

4.北极上空夜光云

2007年以来,科学家利用高空冰探测卫星记录下从太空看到的夜光云,比如这张于2007年6月11日在欧洲和北美的北极地区上空拍到的夜光云(白色和蓝色)。4天以后,这颗卫星又在匈牙利捕捉到图3提到的夜光云。据高空冰探测卫星项目网站介绍,基于北极季节变化的数据,该卫星发现夜光云的季节性亮相就好比“地球物理学电灯泡”一样突然打开和关闭。

5.太空拍到的夜光云

高纬度地区夜光云(如宇航员在太空拍到的夜光云)的结构类似于低纬度地区夜光云,据美国弗吉尼亚理工大学教授、高空冰探测卫星项目科学家斯科特贝利称,这一点令人感到“十分吃惊”,因为这两种云是在截然不同的条件下形成的。他表示,通过高空冰探测卫星捕捉到的夜光云数据,科学家对高层大气有了深入了解:“控制这些云的过程极有可能类似于控制地球表面附近云层的过程。”

6.肯尼迪航天中心上空曼妙轻云

火箭发射等其他一些现象也能为夜光云的形成创造有利条件。此图是航天飞机“奋进”号排出的废气与佛罗里达州肯尼迪航天中心上空的低温大气交汇后形成的曼妙轻云。据美国国家大气研究中心科学家丹尼尔-马什(Daniel Marsh)介绍,越来越多的夜光云往往在太阳落山时照亮夜空,这是因为在太阳活动强度最大的时候,紫外辐射会令大气水分子分散,从而阻止夜光云的形成。

7.英国上空夜光云

火山喷发会向高层大气喷射水汽,同样可以导致夜光云的形成。1883年,印度尼西亚喀拉喀托火山喷发使得全球广大地区的气候发生剧烈变化。英国画家威廉姆-阿斯克罗夫特(William Ascroft)记录下了这种被认为同喀拉喀托火山喷发有关的现象,比如这张他在1885年绘制的英国上空的夜光云速写,表现出一种混沌状态。(秋凌)