文化

金星成为"死亡星球"之谜 温室效应失控所致(图)

金星上失控的温室效应

金星快车紫外相机拍摄的金星南半球图像

金星紫外波段下的云层高度图像

金星是太阳系中第二个用罗马女神名字命名的行星,赋予一种美好且神秘的感觉。但是金星表面温度达到华氏900度,这使得金星成为太阳系中表面温度最高的行星。更糟糕的是,金星大气被高浓度二氧化碳所笼罩,气压是地球大气压的92倍,而在完全窒息的云层下,则是一片硫酸的世界。这一切现状的罪魁祸首则是失控的温室效应。

从以上信息中可以对金星有个初步的印象,也可以明白对这样一个行星的探测任务是异常艰巨的,就像木星强大的辐射足以使探测器失控。探测金星的任务应该从点点滴滴开始,科学家估计,探测这颗天空中亮度仅次于太阳和月亮的天体,其中所蕴藏的奥秘,将对地球的未来产生深远的影响。

金星有时候被称为是地球的另一个“邪恶的双胞胎”。地狱般的金星在大小、结构以及轨道位置都与地球相似,而科学家推测金星的历史,在数十亿年前可能与地球一样,也存在液态水构成的海洋,特别是具有典型的气候特征。而金星的轨道位置就决定了如果演化出适合生命的气候条件,也不可能存在太久。金星比地球更加靠近太阳,轨道距离近了大约三分之一,日照量是地球的两倍,在这个背景下,失控的温室效应接管了整个星球,温度升高直接导致了全球性的地表水蒸发,而蒸发出来的水蒸气能将热量富集住,这进一步加剧了气候的表暖,连锁性质的蒸发变暖成了一个死循环,直到蒸干任何水分。

根据欧洲空间局金星快车任务的科学家David Grinspoon叙述:自2006年该探测器进入金星轨道之后,主要目的就是弄清楚金星是在何时以及为什么会变成现在的超级大火炉,虽然轨道因素也不容忽视,但是其自身的内因正是科学家要弄清楚的,模拟金星的气候变化,就是要避免地球重蹈覆辙。

金星的自转比地球要慢得多,金星上的一天相当于地球上的243天,而金星的一年只有224天,这就是说,金星的一天比一年还要长。虽然自转的速度很慢,但其表面的风速达到每小时360公里。这就使得金星上的风力效应将对自转构成影响,如果将金星上的超级气旋放在地球上,风速见达到惊人的每小时9650公里。从太阳的北极点上看,太阳系中的大多数行星轨道都是逆时针旋转,而自转的方向也都基本相同,但是金星却不是这样,其旋转方向与其他行星相反(只有天王星也是),也就是说,金星上的太阳是从西边出来的。

科学家推测造成这个情况的可能原因是,在太阳系形成的早期,金星是顺时针旋转,早期的太阳系安全环境很差,巨大的系外天体以及太阳系内轨道杂乱的天体与金星发生碰撞,由于金星距离地球轨道很近,撕扯下来的大块物质击中地球,地球上被剥离的物质逐渐形成了月球。当然,这种说法仅仅是一种假说,但是可以肯定的是,金星与众不同的旋转方式肯定受到某种外力的作用,就像天王星自转轴极有可能被某个巨大的天体撞击过,倾斜了近98°。

此外,金星上的闪电仍然是个悬而未决的问题,根据金星快车探测器传回的图像显示,云层中出现的闪电是一种较为典型的闪电结构,但是在地球上,闪电的形成与云层中冰晶体有很大关系,而在金星的大气中基本不存在这种成分,因此,金星上的闪电是如何形成的,还是个未解之谜。

然而,在这样的极端条件下是否存在生命呢,这是一个所有人都关注的问题。金星快车任务的科学家认为,虽然金星地表温度极高,但是在金星约30英里的云层中可能存在微生物,云层中的温度和压力与地球相类似,而且云中的具有适合的日照条件,这就可能为微生物提供最低端的生存环境。虽然金星地表不仅温度高,而且遍布硫酸,但通过对地球上极端气候以及恶劣环境的考察结果,同样有微生物可以生存。(Everett)

华中科大毕业晚会“根叔”含泪献诗《未来》

太阳系边缘发现磁场泡 直径或达近两亿公里(图)

在太空飞行的旅行者探测器模拟图

美国宇航局的旅行者号探测器已经抵达一片此前从未有任何探测器涉足的神秘区域。它们现在距离地球大约90亿英里(约合145亿公里),在广袤的太空深处安静地飞行,并从那里发回太阳系最遥远角落的信息。项目科学家们表示,旅行者探测器刚刚传回了一些非常重要的新发现:我们的太阳系边缘充斥着“泡泡”。

波士顿大学的天文学家梅拉夫·奥菲(MeravOpher)表示:“旅行者号探测器似乎进入了一片奇异的,充满磁场泡泡的空间区域,这非常让人惊奇。”

根据数据建立的计算机模型显示,这些泡泡非常巨大,直径超过1亿英里(1.6亿公里),这就意味着即便是高速飞行中的旅行者号探测器也需要数星期才能穿越这样的一个泡泡。旅行者-1号探测器于大约2007年进入了这一“泡沫区”,旅行者-2号于一年后跟进。一开始研究人员们无法搞明白探测器所发回的奇怪数据,但经过仔细分析,现在他们终于恍然大悟。

每一个这样的“泡泡”直径达到约1.6亿公里,大致相当地球到太阳间的距离

奥菲解释说:“太阳的磁场一直向外延伸至太阳系的边缘,由于太阳本身存在自转,它的磁场也会跟着扭曲缠绕,有点像一位旋转中的芭蕾舞女的舞裙。而在距离太阳非常非常遥远的空间,就是旅行者号探测器目前所处的区域,舞裙的裙摆皱成了一团。”

当磁场线像这样严重褶皱,就会发生一些有趣的现象。磁场线纵横交错,不断被撕裂也不断发生重连接。(太阳表面发生耀斑也是其近表面磁场重连的结果)。拥挤缠绕的磁场线重新组织,有时发生爆发,从而形成巨大的磁场“泡泡”。

奥菲的同事,来自马里兰大学的物理学家吉姆·德雷克(JimDrake)说:“我们从未料到在太阳系边缘会发现这样的泡沫状结构,但它们确实存在!”

但在上世纪50年代有关这方面的理论被首次提出来时,是一个完全不同的猜想。当时科学家们推测在太阳系边缘,磁场线将呈现优雅的弯曲,并最终折回,重新回到太阳表面。但从现在的实际考察来看,这里确存在着这种“泡泡”状的结构,并且和整个太阳的磁场线系统实际上脱离开来了。

新旧两种有关太阳系边缘磁场线特征的观点

但是旅行者号探测器上装载的高能粒子计数器数据显示,探测器周围的高能粒子量会出现剧烈的起伏,这说明这些泡泡并非到处都有。这可能暗示这一区域在存在“泡泡”结构的同时,可能也确实存在着旧有理论中预测的那种优雅的弯曲情形。但有一点是毫无疑问的,那就是光凭旧有的理论是无法完全解释这一区域的性质的。

德雷克说:“我们现在仍在努力搞清这些情形究竟意味着什么。”

有关太阳系边缘的磁场究竟是呈现泡沫状还是非泡沫状的争议对于我们具有重大的意义,因为这将决定我们的太阳系和外部空间之间究竟是如何相互作用的。天文学家将旅行者号探测器目前所处的区域称为“太阳风鞘”。这事实上是太阳系和银河系其他部分的分界线上的广阔过渡区。太阳磁场和太阳风在这里强烈抵挡着大量来自星际空间的侵入:星际气体云、星系磁场,以及宇宙射线等等。那么这些“星系入侵者”将遭遇到太阳系“磁场气泡”(新观点)还是优雅的磁场弯曲(旧观点)呢?

星系宇宙射线主要是被遥远的黑洞和超新星爆发加速到接近光速的亚原子粒子流。当这些“微型炮弹”试图闯入太阳系的领地时,它们将遭遇太阳磁场的有力阻击,从而阻止它们抵达太阳系内侧。

奥菲表似乎:“这些磁场气泡可能是我们抵御宇宙射线的第一道防线,目前我们还无法判断它的防护效果如何。”

从一方面来讲,这种气泡看起来似乎是不堪一击的,它全是漏洞,宇宙射线或许会有一部分被阻挡,但仍有大量的宇宙射线可以穿透这一层防御圈。但在另一方面,它或许可以用大气泡构造困住宇宙射线粒子,从而使它成为太阳系非常好的防护圈。

奥菲说:“随着旅行者号探测器继续深入这一神秘的空间区域,我们最终将揭开谜底。现在只是一个开端,我知道前面还有更多的惊喜在等待着我们。”(晨风)

专家称太阳进入活跃期 全世界损失可能达上万亿

路透社奥斯陆6月8日电,专家们说,联合国计划升级能够帮助全世界应对太阳风暴的“太空天气”预报。如果太阳再次喷发1859年那样的巨大耀斑,可能会造成2万亿美元的损失。

世界气象组织说,太阳黑子周期约为11年,太阳当前正进入活跃期,预计活跃程度将在2013年达到顶峰。电力供应、空中交通管制、通讯和卫星都可能受到太阳风暴影响。

设在日内瓦的世界气象组织太空天气项目负责人芭芭拉瑞安对记者说:“我们越来越受到太空天气的影响。”她说,有必要对预报工作进行协调,并升级对即将到来的风暴的预警。

她说,“没有哪个国家单独拥有足够的资源……我们需要来自全球的观测。今后几年,我们需要致力于制定一个共同的警报预案”,以控制太空天气造成的影响。

太阳风暴在爆发后半天至5天时间内就会抵达地球。单中国就拥有20个地面监测站来追踪高空大气、电离层和太阳。

拥有189个成员的世界气象组织在5月16日至6月3日召开的大会上一致同意,要与国际空间环境服务组织和国际民航组织加强在太空天气上的国际合作。

世界气象组织说,目标之一是“改善包括航空在内的主要应用领域的太空天气预警”。世界气象组织将鼓励共享数据并帮助协调研究。

提前预警可以让各国改变航班行程,避开极地航线,关闭不必要的电力设备或改变一些变速器的频率。长远来看,研究还能改进设计来保护精密设备。

“嫦娥二号”奔向距地球150万公里深空 肩负两目标

美观测到5年来最强太阳风暴 可引发中度地磁暴

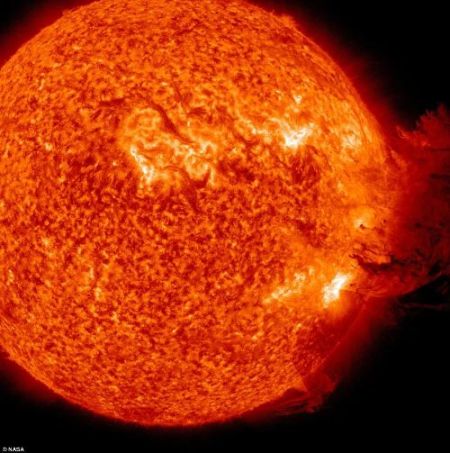

太阳耀斑,日冕物质喷发及小型辐射风暴同时发生

美国东部时间6日,美国宇航局太阳动力学观测卫星观测到5年来最猛烈太阳辐射爆发,科学家称这波爆发抵达地球将引发中度地磁暴,影响通讯和电力供应。据观测除了一次小型辐射风暴外,此次爆发还伴随有耀斑及日冕物质喷发。

据英国《每日邮报》报道,美国国家气象局空间天气预报中心项目协调人比尔-穆塔夫表示,这一次的爆发非常具有戏剧性。中型太阳耀斑在美国东部时间6日凌晨1点41分(格林威治标准时间的凌晨5点41分)达到峰值。他说:“最初观测的耀斑规模并不大,在随后的过程中我们观测到高能粒子辐射及日冕物质大规模喷发。”此次太阳爆发蔚为壮观,由于并非正对地球,所以对地球影响可能非常小。宇航局在一份声明中指出:“上升粒子形成巨大蘑菇云,而后落回太阳表面,覆盖了近一半太阳表面。”

太阳动力学观测卫星于2011年2月14日拍摄到的照片

空间天气分析人员正关注此次爆发,以确定是否导致太阳与地球之间发生磁场碰撞。穆塔夫说:“我们的部分工作是监视同时确定此次太阳爆发物质是否飞向地球,因为喷射物质基本上都是气体且带有磁场。一两天内我们将看到太阳喷射的一些物质对地球产生影响,形成地磁暴。我们不认为这会是一次剧烈磁暴,但强度还是可达到中等水平。”

空间天气预报中心表示,此次爆发在8日引发小型到中型地磁暴,大约从格林威治标准时间18点开始,任何地磁暴活动都将在24小时内结束。国家气象局说:“太阳辐射风暴中存在大量高能质子,这种类型的活动自2006年12月以来还是第一次观测到。”

美宇航局称数年来最强太阳风暴将冲击地球

2011年6月7日,美国宇航局观测到数年来最剧烈的太阳黑子活动,8日,太阳风将携带大量带电粒子抵达地球

2011年6月7日,美国宇航局观测到数年来最剧烈的太阳黑子活动,8日,太阳风将携带大量带电粒子抵达地球

资料图:2011年2月15日的照片显示,太阳发生近4年来最大级别的耀斑爆发。

资料图:2011年2月15日的照片显示,太阳发生近4年来最大级别的耀斑爆发。

中新网6月8日电 据外电报道,美国宇航局7日观测到数年来最强的太阳黑子活动,场面壮观,预计这波黑子活动引发的太阳风暴将在6月8日抵达地球,引发等级不高的磁暴和电离层的扰动,影响卫星通信等。

据报道,美国国家气象局宣布,日前美国宇航局的太阳动力学天文台(Solar Dynamics Observatory)捕捉到了自2006年以来观测到的最剧烈的太阳黑子活动,形成太阳风暴,包括耀斑爆发、日冕物质抛射和释放带电粒子流。

美国国家气象局空间气象预测中心的项目协调员穆塔夫(Bill Murtagh)表示,这次太阳风暴形成的耀斑尺寸为“中等”,但场面非常“壮观”,在炽热的太阳表面,喷发出的数十亿吨粒子流等物质形成巨大的冠状,并随后回落,几乎覆盖了太阳表面的一半。

预计在格林尼治标准时间6月8日下午4时(北京时间9日0时)左右,携带大量带电粒子的太阳风将抵达地球,穆塔夫表示科学家将严密监测太阳风暴是否会造成电离层的扰动和卫星通信、卫星定位系统的短暂中断,引发1.5亿公里之外的地球磁场的“磁暴”现象。他表示,为保持联络,在太阳风来袭这段时间里,往返地球极地地区的一些航班可能出于安全考虑变更起飞时间。

此外,受太阳风的影响,地球高纬地区的人们可能会在6月8日至9日晚些时候,观察到极光现象。

他指出,预计这次太阳活动不会造成大的影响。太阳风抵达地球后12到24小时内,“磁暴”活动将停息。

据悉,太阳风暴爆发时,可能影响空中通讯、威胁运转中的卫星、破坏地球臭氧层,对人体的健康也会造成一定影响,但这些影响都不大。

一周太空图片精选 太阳表面喷射等离子体的景象

新浪环球地理讯 北京时间6月8日消息,据美国国家地理网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了NGC 6744星系、喷射等离子体的太阳表面、席卷美国密苏里州乔普林的龙卷风移动轨迹以及“奋进”号航天飞机完成谢幕演出等精彩壮观的景象。

1.“奋进”号最后一次着陆

“奋进”号最后一次着陆(图片来源:NASA)

6月1日清晨,美国宇航局的“奋进”号航天飞机在肯尼迪航天中心着陆,完成第25次同时也是最后一次太空飞行。在此次为期15天的任务中,“奋进”号的6名宇航员向国际空间站运送了备用零部件和一台新的暗物质探测器。结束谢幕演出之后,“奋进”号将接受清理封存,在加利福尼亚州洛杉矶的科学中心展出,从此正式退役。

2.龙卷风轨迹

龙卷风轨迹(图片来源:ASTER/NASA)

美国宇航局卫星拍摄的伪色照片,呈现了可怕的龙卷风过后一周的景象。这场龙卷风的速度达到每小时200英里(约合每小时322公里),密苏里州乔普林大部分地区遭到毁灭性打击。照片中,红色区域代表植被、蓝色代表建筑,从左至右的蓝色轨迹代表龙卷风的移动路线。

3.NGC 6744星系

NGC 6744星系(图片来源:ESO)

透过智利的一架太空望远镜观察到的NGC 6744星系,这个星系距地球30光年。欧洲南方天文台表示,NGC 6744的多尘旋臂与银河系的旋臂非常相似,照片中的NGC 6744就像是银河系的镜像。

4.太阳表面喷射等离子体

太阳表面喷射等离子体(图片来源:SDO/NASA)

一幅紫外线图像,呈现了太阳表面喷射等离子体的壮观景象。美国宇航局表示,这些等离子体是受到太阳内部磁力拖拽的超高温氦,在5月23日至25日被观测到。

5.美丽的绿晶雨

美丽的绿晶雨(图片来源:T. Pyle/SSC, Caltech, NASA )

美国宇航局表示,这些绿色晶体可能落向婴儿恒星HOPS-68(顶部图片中箭头所指位置)。根据斯皮策太空望远镜进行的红外观测,这些晶体被一颗年轻的原恒星以喷流的形式喷出,而后像雨一样落到HOPS-68表面。中图和底图均为艺术概念图。

模拟显示木星迁移掠夺物质 导致火星"发育不良"

发育不良:这是一张对比图,可以看出火星的个头和她的太阳系“姐妹”金星和地球相比明显小了一大截

死寂的世界:这张照片由勇气号火星车拍摄,显示了火星荒凉干燥的表面

气态大个子:这是木星和土星,太阳系里的大个子,现在它们的轨道都远远位于小行星带外侧

太阳系的建筑材料:左侧是欧洲罗塞他探测器拍摄的鲁特西亚小行星,右侧是池谷-张彗星,这颗彗星于2002年由我国河南天文爱好者张大庆和日本彗星猎杀池谷熏共同发现

红色的行星:火星

据国外媒体报道,长期以来,科学家们一直很困惑于为何火星的大小只有地球的一半,而质量更是仅有地球的十分之一。

这两个太阳系姐妹几乎同时形成,并且紧紧相邻,按理说她们应该更加相似才对。也就是说火星应该和地球和金星差不多大小才对。美国宇航局西南研究所近期进行的计算机模拟同样显示,太阳系的形成过程中,火星将具备和地球相当的质量。那么为何火星会变得那么小呢?

本周发表的一篇论文对这一现象提出了一种解释,并且这一理论和小行星带的一些奇特性质也吻合的相当好。

我们今天的太阳系中,各个大行星的轨道是相对稳定的,可预测的。但是在太阳系在大约46亿年前开始形成时,情况可能并非如此。木星的轨道很有可能经历过比较剧烈的变化。今天在我们对其他太阳系进行观测时也发现了类似的现象:存在一类被称为“热木星”的气态巨行星,它们和木星类似,但是距离它们的中央恒星非常近。而在我们的太阳系中,木星距离太阳大约为地球的5倍,即5个AU(天文单位)。

西南研究所的凯文·瓦尔希(Kevin Walsh)博士领导的一个国际天文学家小组经过复杂的计算机模拟,发现如果木星也曾经移动到距离太阳较近的位置,那么火星的质量异常便能得到解释。

根据这项模拟,在太阳系形成后的最初数百万年内,由于和原始太阳吸积盘的作用,木星的轨道逐渐向太阳靠近,在这一过程中清空了沿途的原始物质,这导致了火星在形成过程中无法获得足够的物质供应,从而变成这样一个小质量行星。

瓦尔希博士表示:“如果木星向内移动到大约1.5个天文单位处,随后又在土星的摄动作用下逐渐外移,到了今天的位置。这将导致内太阳系大量固态物质被清空,这导致了火星形成过程中物质来源的不足。”

他说:“问题在于,我们必须了解木星在2~4个天文单位之间发生的移动是否能解释这里小行星带的存在及其性质。因此我们需要进行大量的模拟计算。”

而这样做的结果是惊人的。

“我们的模拟结果不但显示木星的迁移会导致小行星带的形成,并且发现这样的迁移还能首次为我们解释小行星带为何会具有今天我们所知道的那些奇特性质。”

我们现在已经了解,位于火星和木星之间的小行星带主要由两种性质完全不同的小行星组成,一种是“干燥”的岩石块,另一种则富含水冰和其他挥发性物质。

甚至对于地球也是如此。地球形成的位置太过靠近太阳,当原始地球形成时,其过高的温度不允许水的存在。因此科学家们普遍猜测地球上的水很多来自彗星和小行星的撞击。而这些来自太阳系外侧寒冷空间的小天体应当就是被木星引力摄动带进来的。

瓦尔希博士和同事们演示了木星是如何清空并随后又为小行星带输入物质的:当木星向内太阳系移动时,它从太阳系外侧的寒冷空间带来许多富含水冰和挥发性物质的小天体,而当它进入内太阳系后,它又对这里的“干燥”的岩石小行星产生巨大的引力影响,当它逐渐往外退出时,就把很多小行星体一并往外“拖拽”。最终在今天的小行星带位置造成了两种形成位置截然不同的小天体混杂共处的奇特现象。

研究者们将他们的这项工作称为“大转向理论”(Grand Tack Scenario),以此来说明木星出现的运动方向骤变,就如同大海上航行的帆船转变航向。

这一名为《由于木星早期掠夺性迁移引发火星低质量》的论文发表在了6月5日出版的《自然》杂志上。他们的研究得到了霍尔姆兹联盟(Helmholtz Alliance),法国国家科学中心和美国宇航局的资助。

全球首列太阳能绿色火车 在比利时投入运营(图)

中新网6月7日电 据法新社报道,当地时间6月6日,第一列太阳能“绿色火车”驶离比利时北部城市安特卫普。车上坐满了大学生和公务人员,与其他列车的情况并无二致。然而,其动力能源既非来自核电站也非煤炭,据这项欧洲前沿项目的负责人表示,火车运行所需电力全部由16000块设置在高速铁路隧道顶板的太阳能电池提供。安特卫普北部地势平坦,铁路网络特别适合用于进行此次实验。

这条铁路专为高速火车(TGV)设计,从巴黎到阿姆斯特丹,途经布鲁塞尔,跨越自然保护区。

为了防止对自然环境造成破坏,铁路上方覆盖了隔板,形成全长3.6公里的隧道,隧道顶部被认为是放置太阳能电池板的最佳位置。太阳能电池板总面积达50000平方米,相当于8个篮球场,每年大约可以产生3300兆瓦的电量,相当于约1000个家庭的年用电量。太阳能产生的电力主要用于照明、信号等铁路基础设施以及电源供给。一位比利时铁路的负责人说,实地供电不仅减少了能源损耗,而且降低了运输成本。

这项工程的设计师说,像安特卫普那样的太阳能隧道是很少的。尽管具体计划还未投入研究,但是可以尝试利用火车站或者停车库的顶部以及临近火车站的大量空地来安装太阳能电池板。

利用环保的太阳能取代传统能源为交通工具提供动力,一直是各国科学家研究的目标。5月13日,全球首架使用太阳能驱动的飞机于当地时间13日从瑞士起飞,飞越比利时、卢森堡和法国,最终抵达比利时首都布鲁塞尔。