科学

美国蝙蝠感染白鼻综合症:部分物种或将灭绝

新浪环球地理讯 北京时间2月20日消息,据美国国家地理网站报道,美国田纳西州科学家最近检测发现,在田纳西州也存在一种致命的菌类,这种菌类此前曾经导致美国东北部地区成千上万的蝙蝠大批死亡。

据科学家介绍,出现于冬眠蝙蝠身上的白鼻综合症与一种喜冷菌类有关,这种菌类发现于被感染的蝙蝠的翅膀、耳朵以及口鼻处。到目前为止,这种疾病只出现于从美国佛蒙特州到维吉尼亚州之间的东北部海岸附近的洞穴之中。

但是,近日美国田纳西州野生生物资源局宣称,两只患有白鼻综合症的三色蝙蝠被发现于苏利范县的沃雷岩洞中。非赢利性组织大自然保护协会一直在跟踪这种疾病。该协会发言人吉纳-汉考克表示,“我认为,这将是在美国发现白鼻综合症地区的最南端。”

这个洞穴距离维吉尼亚州一个已确认的感染点大约为105公里,这一距离正处于这种三色蝙蝠的飞行范围之内。纽约州环境保护署蝙蝠专家阿兰-希克斯认为,“从维吉尼亚州传染到田纳西州,这并无特别之处,但我们对这一结果感到非常失望。”希克斯并没有参与到田纳西州野生生物资源局的检测工作。

科学家们警告称,如果白鼻综合症传遍田纳西州,这一疾病可能会对当地多个蝙蝠种群造成一场浩劫,甚至有可能会使得当地两个濒危蝙蝠物种彻底灭绝。汉考克认为,“在东部的洞穴中,大型的蝙蝠种群并不多。但是,田纳西州一个洞穴中至多有10万只蝙蝠。由于这种疾病的死亡率高达95%,因此这种损失将是非常巨大的。”

白鼻综合症最早发现于2007年,当时它还被认为是一种神秘的事物。至今尚不清楚这种菌类是如何导致被感染动物死亡的。科学家们认为,当蝙蝠聚集到一起冬眠时,这种疾病就会传染。由于这种疾病会导致蝙蝠从冬眠状态中苏醒过来,这就意味着它们可能会很快耗尽所储存的脂肪。于是,生病的蝙蝠不得不在寒冷的冬天里飞出洞穴,拼死寻找必要的食物。由于它们的捕食对象昆虫大多也是在冬天处于休眠状态,因此,蝙蝠很快就会因为找不到食物而饿死。

三色蝙蝠在冬眠时通常不会聚居,因此田纳西州出现白鼻综合症可能只是个例。但是,科学家们担忧的是,这种疾病可能会传染到灰蝙蝠和印第安纳蝙蝠身上,这两种蝙蝠都是濒危物种。比如,此次发现的患病三色蝙蝠所处的洞穴,也是灰蝙蝠夏季栖息地。

大自然保护协会科学家科里-豪乐迪介绍说,“大量的灰蝙蝠通常会聚在一起冬眠,但洞穴数量很少。如果灰蝙蝠被感染,那么在大约两年后,全球灰蝙蝠的数量将急剧减少,这一物种将处于严峻的濒危状态。”

人类可以通过隔离被感染区域等方法来帮助控制白鼻综合症的传播。豪乐迪认为,“现在还没有严重到人类也会传染这种疾病,这种菌类的孢子也不会跑到两州之外的洞穴中生长和传播。”虽然白鼻综合症对人类的健康没有直接危害,但是,成千上万的蝙蝠死亡将对人类造成很大影响。

田纳西州野生生物资源局濒危物种协调人理查德-科克在一份声明中表示,“由于许多蝙蝠物种主要是以昆虫为食,因此蝙蝠在害虫防控方面起到了非常重要的公共服务作用。如果我们失去50万只蝙蝠,那么我们就等于失去它们所提供的服务,数百万磅昆虫将在我们身边飞舞,遍布田野和森林。”(彬彬)

科学家预测更多超级暴风雪将肆虐美国(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月16日消息,据美国国家地理杂志网站报道,科学家表示,美国要做好准备适应更大的暴风雪。不过,导致美国暴风雪的原因引起了科学界的激烈争论。

随着美国东海岸数州从暴风雪的掩埋下重见天日,科学家表示过去一周的“暴雪末日”预示着未来严酷的冬季即将来临。非常令人奇怪的是,全球变暖可能是罪魁祸首,不过一些科学家对此并不认可。

厄尔尼诺作祟

气象学家乔·巴斯塔迪说最近的暴风雪可能预示着未来的冬季更为寒冷、多雪,这与上世纪60、70年代非常相似。巴斯塔迪在宾夕法尼亚州州立学院AccuWeather气象预测机构供职,他认为2月份创纪录的降雪更多是因为去年形成的厄尔尼诺现象引起的,而非气候变化。

当靠近南美洲西北海岸的太平洋海水温度过高时,就会出现厄尔尼诺现象。这一天气现象毫无规律可循,因此难以预测,不过每隔3到7年就会发生。

在一份书面声明中,巴斯塔迪说目前的厄尔尼诺现象“非常强大,导致美国中大西洋地区暴风雪频发。”厄尔尼诺还改变了高空风的正常流动,推动冷空气从加拿大北部移动到美国上空。

全球变暖火上浇油?

巴斯塔迪向国家地理杂志表示,气候的周期性冷热循环预示着美国的冬季将变得更加严寒,这与全球气候变暖长期趋势是相矛盾的。他说:“我们知道地球的气候循环正在发生改变。太平洋正在变冷,在未来几年大西洋也将变冷。厄尔尼诺再加上寒冷的太平洋,因此美国东部出现了酷寒的冬季。”

然而,一些科学家表示全球变暖是导致2月份美国东部暴风雪的罪魁祸首,而且在将来的冬季仍会导致更多暴雪。将暴风雪归咎于气候变暖似乎是矛盾的,但是气候科学家阿曼达·斯塔特说尽管气温保持在冰点以下,但相对温暖的天气使海洋里更多的水分蒸发,空气湿度更大,所以暴风雪频发。

需要更多证据证明全球变暖

至于今年的“暴雪末日”,位于弗吉尼亚州雷斯顿的国家野生动物联盟的斯塔特表示:“很难衡量全球变暖对某一次暴风雪的影响,不过在一个冬季有如此大的暴风雪确实十分不寻常。”比如今冬华盛顿的降雪量达到2到3英尺(60到91厘米),斯塔特说这是300到400年一遇。

同巴斯塔迪一样,斯塔特也认为目前的厄尔尼诺现象导致了今冬美国暴风雪肆虐,不过她认为气候变化所起作用更大。斯塔特将气候变化看成是明显且现实的威胁。

斯塔特说:“我认为有压倒性的证据证明全球变暖正在发生,人类活动难辞其咎。”

对于那些相信全球变暖正在发生的科学家,巴斯塔迪说:“我尊重他们的观点,他们或许有其道理。”但是巴斯塔迪认为,需要经过更多的冬季,人们才能确定全球变暖是否正在发生。他说:“我强烈地感觉到再过20年到30年我们将得到答案。”(唐宁)

日本海底火山爆发:炽热烟雾达30层楼高(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月15日消息,据美国国家地理网站报道,2010年2月3日,日本“Fukutoku-Okanoba”海底火山爆发,火山喷出的烟雾和火山灰喷射到空中达30层楼高。当时,日本海上保安厅的一架直升机恰好巡逻经过该海域,并拍摄到一组该海底火山喷发的壮观画面。

1. 日本海洋中升起的怪物

这个海底火山名为“Fukutoku-Okanoba”火山,喷发地点位于东京以南大约745英里(约合1199公里)。当时,直升机的母舰“八岛”号正在该海域附近巡游。据日本气象厅负责地震信息的高级协调员Keiji Doi介绍,此前没有关于该火山即将爆发的警报。Keiji Doi介绍说,“海上保安厅的舰船和直升机目前仍在该海域搜集相关信息,其他船只已被警告要与火山爆发地保持距离。靠近该海域是非常危险的,因为我们难以预测火山接下来的喷发情况。”

2. 火山污染的海域

2月3日,在“Fukutoku-Okanoba”火山喷发间隙,海底火山之上的海水产生了大量的气泡,并呈现出黄绿色,而其他附近海域的海水则因为泥沙被搅动而呈现混浊状态。Keiji Doi介绍说,“这是一个相当活跃、喷发频繁的火山。每十年内总会发生数次小规模的喷发事件。”“Fukutoku-Okanoba”火山上一次喷发事件发生于2005年7月。

3. 附近的南硫磺岛

“Fukutoku-Okanoba”海底火山2月3日的喷发地点位于南硫磺岛东北偏北方向,距离大约为4.8公里。南硫磺岛是一个火山岛,是日本小笠原群岛的组成部分。小笠原群岛还包括著名的二战战场硫磺岛,硫磺岛位于南硫磺岛以北60公里处。在“Fukutoku-Okanoba”火山此前的喷发中,大量的熔岩喷出海面形成了一些火山岛,夏威夷群岛的形成过程也与此相似。不过,巨大的海浪常常会很快将“Fukutoku-Okanoba”火山所形成的火山岛冲散,因此这些火山岛只不过是一些短命的熔岩隆起物而已。对于2月3日的这次喷发,Keiji Doi表示,“我们暂时还未发现火山岛的形成,但是也有可能,因此我们将继续监视这一动态。”

4. 短命的火山岛

2月3日的海底火山喷发在海面形成了大面积的火山污染。据了解,自1904年人们首次记录“Fukutoku-Okanoba”火山活动以来,该海底火山共大规模爆发了7次。其中,三次形成了临时性的火山岛,但所有这些火山岛后来都沉没于海面之下。小笠原群岛最近增加的短命火山岛形成于1986年1月18日,不过这个火山岛就在当年的3月8日消失。1914年,“Fukutoku-Okanoba”火山爆发所产生的火山岛大约8公里宽,接近100层楼高,这个岛屿也只坚持了两年多。

5. 海面上升起的烟雾

日本海上保安厅发言人Tomoyuki Suzuki介绍说,2010年2月3日上午大约7点45分,“八岛”号船员首先注意到在南硫磺岛附近的海面上有烟雾升起。看到这些烟雾,船员的第一反应就是将有大事要发生。除了这些烟雾之外,船员还听到了爆炸声,并“感觉”到最初爆炸的压力。目前,“八岛”号仍在该海域监视火山的动向,但是船员们都与火山保持安全的距离,因为火山喷发物中包括各种有毒气体。(彬彬)

研究发现史前巨石阵周围曾建有绿色屏障(图)

新浪科技讯 北京时间2月15日消息,据美国国家地理网站报道,英国考古学家最近考古发现,英国史前巨石阵可能曾经被一圈长有树林的河岸所包围,这种植被屏障主要是用来防止旁观者看到巨石阵内部秘密的宗教仪式。

最新考古发现的证据来自英国遗产协会最近对史前巨石阵考古遗址的考察,考古学家发现了两处环形的障碍物。这种障碍物有可能是多刺疏林,它们可能种植于大约3600年前。英国遗产协会主要负责对史前巨石阵的维护和考察。

考古学家认为,这种障碍物主要是用来防止旁观者看到巨石阵内部秘密的宗教仪式。尽管这种观点并不一定是完全正确,但它却是考古学家们的主流理论。比如,这些新发现的河岸非常低、也非常薄弱,根本起不到防御攻击的作用。英国遗产协会考古学家大卫-菲尔德所领导的考古团队于2009年4月发现了这两处地形特点。菲尔德介绍说,“我们得出的最合理的理论就是,这是一种树篱河岸。我们认为,这两处河岸起到的是屏蔽作用,以防止外人看到巨石阵的中心。”

两处河岸分别位于一个著名的铜器时代遗址中,这种较浅的土方工程也只有考古专家才可以看得出来。菲尔德表示,“即使这样,你也必须要趴下来才可识别出来。”尽管考古学家并没有发现关于植被的任何物理证据,但是这种低浅的地形特征很像是以前的树篱河岸,这种地形在以前一些有树篱包围的田地周围比较常见。

尽管目前仍然没有确切的证据证明英国存在这种史前风景园艺传统,但是考古学家却发现了巨石阵使用时期树木种植的证据。菲尔德介绍说,“当时的人们看起来好像是已经开始种植一些标准尺寸的树木,并对这些树木进行专门维护,以获取笔直的像电线杆一样的木材,用于栅栏或围墙等设施建设。”基于这种观点,菲尔德认为,“在巨石阵周围建立植被屏障是切实可行的。这些植被屏障可能是多刺疏林,也有可能是一些矮小树林。”

菲尔德表示,“以前对巨石阵进行的考古学研究,主要是针对巨石阵本身的考察。到目前为止,没有人真正考虑过巨石阵周围的植被。”

考古学家的最新发现发表于《英国考古学》杂志上。《英国考古学》杂志是英国考古学学会的出版物,经常刊登一些与考古新发现有关的报道。该杂志编辑迈克-彼特斯也是一位考古学家和巨石阵研究专家。彼特斯认为,“这项发现来得非常突然,但植被屏障的理论是极其完美的合理解释。由于暂时还没有对这些地形进行考古挖掘,因此可能要等到挖掘后我们才可真正了解这些。”

2009年4月,地形勘测任务采用了先进的设备,比如高分辨率地表激光器,发现了这些肉眼通常看不到的地形。彼特斯介绍说,“不管你相信与否,这是自1919年以来首次对巨石阵的土方工程进行勘测。毫不令人惊讶的是,我们发现了所有这些地形。”

考古学家们所发现的地形还包括在巨石阵中心一个即将被推平的隆起物,这个隆起物可能是一个坟墓。在巨石阵附近地区,存在着许多隆起的史前坟墓。专家认为,巨石阵本身可能就是一片墓地。

这个被遗忘的隆起物部分隐藏于倒下的石头之下。此前在18世纪或19世纪的水彩画中,曾经出现过这样的隆起物。菲尔德表示,“这个疑似的坟墓状隆起物很有可能是史前的,它的历史可能要追溯到巨石阵的最早期,最早可能要到5000年前。如果它是最先建造的,那么它就应该是周围巨石阵的中心。”(彬彬)

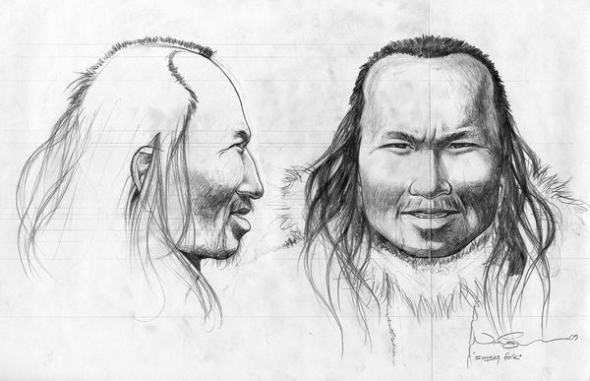

科学家根据头发DNA绘制4000年前古人类肖像

新浪科技讯 北京时间2月11日消息,据美国国家地理网站报道,丹麦进化生物学家近日从一团4000年前的古代人类头发中提取首个古人类基因组,并根据该基因组的特点绘制了一幅古人类头部肖像。从图像可以看出,这是一位拥有深色眼睛的男性,有秃头倾向,而且耳朵中还有干燥的耳垢。

据了解,这团4000年前的古人类头发发现于格陵兰岛,处于长期冰冻状态。科学家们的最新研究认为,这团头发在北极永久冻结带中保存完好,应该是“因努克人”(Inuk)的头发。因努克人是现已灭绝的萨克夸克文明中相对年轻的成员,萨克夸克人被认为是格陵兰岛上最早的居民。

对于科学家来说,萨克夸克文化长期以来一直都是一个谜。丹麦哥本哈根大学进化生物学家爱斯克-维尔斯勒夫是这项研究的联合作者。维尔斯勒夫介绍说,“此前许多理论都表明,萨克夸克人应该是现在的因努特人的直接祖先,或者他们实际上是最早进入北极地区定居的美洲土著人。”但是,关于萨克夸克人的遗传历史,科学家们仍然知之甚少,因为在当地的一些考古遗址仅仅发现了少数保存较好的残骸和头发。

维尔斯勒夫的研究论文发表于近期的《自然》杂志在线网站上。在研究中,维尔斯勒夫所发现的最新DNA证据表明,因努克人的最近近亲并不是如今的美洲土著人或是因努特人的祖先,而应该是西伯利亚远东地区的三个北极人群的祖先。这三种北极人分别是:恩加纳桑人、科里亚克人和楚克齐思人。

维尔斯勒夫表示,“这些证据表明,大约在5500年前发生过一次人口迁移。”这种估计是根据对“新大陆北极居民”考古所发现的最早证据得出的精确结论。此外,根据对因努克人基因组的分析,科学家们发现因努克人的基因组在质量上可与现代人类相媲美,他们并创作了一幅基于DNA的因努克人男性肖像。

科学家们在研究中还发现,因努克人有秃头倾向,而且体格健壮,适合北极的严寒天气。研究中所使用的头发样本发现于20世纪80年代,发现地点是格陵兰岛北部地区。自发现以后,这团头发就一直保存于丹麦国家博物馆中。

与古人类皮肤和骨骼中所发现的DNA不同,这种存在于头发中的基因比较容易复原,而不会受到真菌或细菌基因的污染。例如,这一优势已经帮助科学家顺利地为古代猛犸象的DNA进行排序。如今,不断进步的科学技术正在帮助科学家们破译因努克人的基因密码和揭开一些谜团,比如这些古代人类从何而来,他们长什么模样等。

澳大利亚格里菲斯大学进化生物学家大卫-拉姆博特也是论文的联合作者之一,他为论文撰写注释和评论。拉姆博特认为,“从许多方面讲,这篇论文的研究成果都令人兴奋。他们过去对DNA的研究已经能够或多或少地查明标本的地理起源。我认为,他们在这项研究中所取得的更不寻常的成果是检测单核苷酸多态性。”人类基因的重要组成部分就是被称为核苷酸的分子。一些基因序列可以因为单核苷酸的不同而不同,这些变化被称为单核苷酸多态性。

科学家们对现代人类基因组的研究产生了一个关于已知单核苷酸多态性变量的巨大数据库。许多变量已被识别出具有特别的身体特征,比如眼睛颜色。这个因努克人的基因组显示,他极有可能是褐色眼睛,深色皮肤和头发,甚至耳中还有干燥的耳垢。尽管古代格陵兰人拥有一种易受感染的秃顶基因,但是这个因努克人似乎仍然保留着大量的头发。因此,科学家们推测他可能很年轻时就已经死亡。

这位因努克人拥有铲形前齿,这与亚洲人和美洲土著人相同。他的血型是A型,这种血型在西伯利亚的东北部地区比较常见。此外,新陈代谢也表明,他非常适合当地极端寒冷的气候。

美国国家地理杂志的遗传学家斯宾塞-威尔斯认为,最新排序后的因努克人基因组不仅仅可以产生这种肖像,而且还可以首次有力地证明他们是从西伯利亚迁移到新大陆的第三批人类移民。威尔斯领导了一个基因地理工程研究项目,该项目并没有涉及本项研究。

据科学家介绍,第一批移民一般被认为是美洲最初的古印第安人。他们是在大约15000年前通过白令陆桥越过白令海峡的。这些人极有可能是大多数南美人和北美人的祖先。威尔斯认为,“后来的移民可能是在大约6000年前到8000年前通过船舶沿着海岸线到来的,他们是北美洲西部讲纳德内语言的人的祖先。”如今,纳德内语言只在北美洲西部有人讲。一些学者认为,语言证据表明肯定还有第三批移民,尽管这一理论并没有得到普遍认可。

研究发现,这位因努克人的DNA与西伯利亚人更接近。因此,维尔斯勒夫和研究团队认为,这位因努克人肯定是后来的单独的移民。白令陆桥到5500年前已消失,因此因努克人的祖先应该是利用皮船移民到这里的,这种皮船在因努特人中比较常用。他们也有可能是在冬季乘坐浮冰移民过来的。

科学家们认为,这项最新研究体现了基因排序的优势。威尔斯表示,“这是一项迷人的技术,我们可以通过头发获得整个基因组。”随着研究费用的下降,基因排序技术将能够继续得到进步,科学家们将可以对更多的古代人类进行研究。拉姆博特也认同这种观点,不过他也谨慎地表示,其他的研究可能很难有同样的成功机会,因为要发现保存如此完好的古人类头发是非常困难的。但是他认为,“今天也许不可能,但明天或许有可能。”(彬彬)

天文学家发现超级地球为首颗新类型系外行星

环球地理讯 北京时间2月9日消息,据美国国家地理网站报道,天文学家在2009年发现了一颗表面遍布火山的岩质系外行星,并将其命名为“CoRoT-7b”。天文学家认为CoRoT-7b是迄今太阳系外最像地球的行星。然而,最新一项研究表明,地球可能并不是CoRoT-7b的最佳参照物。研究人员认为,CoRoT-7b其实是第一颗新类型的系外行星:超级木卫一(super-Io)。

潮汐非唯一热源

据领导实施这项研究的美国华盛顿大学天文学家洛里-巴恩斯(Rory Barnes)介绍,与木星的卫星木卫一一样,CoRoT-7b很容易处于适当的轨道,体验所谓的潮汐加热现象。在木卫一上,潮汐加热现象是因木星引力的推拉作用令其地壳不断变形所致。巴恩斯表示,这种活动产生了足够的热量,为数百座活火山提供了能量,CoRoT-7b同样存在这种情况。

与木卫一不同的是,CoRoT-7b紧靠一颗恒星而非行星轨道运行,所以,潮汐并不是这颗系外行星的唯一热源。基于以前的大量观测,天文学家认为CoRoT-7b表面温度在1832至2732华氏度(1000至1500摄氏度)之间。巴恩斯说,表面温度如此之高,CoRoT-7b一定会有“熔岩池塘甚至是熔岩海洋”。

科学家还了解到,CoRoT-7b有潮汐锁定现象,所以,有一面总是面向恒星。所谓潮汐锁定,是指一个天体绕另一个天体公转时,会产生潮汐摩擦,让自转减慢,到了最后会以同一面持续面对另一天体的状态。巴恩斯说:“这颗行星的背面可能存在火山活动。根据我们的猜测,CoRoT-7b的一面表面已经熔化,另一面则是剧烈的火山活动。”

相当于两个地球大小

CoRoT-7b是天文学家利用以法国为首的行星寻找任务CoRoT发现的。CoRoT任务旨在探寻天体从恒星前面经过(即穿越)时引起的星光周期性微降现象。当发现CoRoT-7b的消息在2009年2月宣布时,天文学家将其称为是迄今发现的绕类日恒星运行的最小系外行星。

根据CoRoT-7b的穿越,天文学家可以知道,这颗行星大概相当于两个地球大小。地球的直径约为7920英里(12760公里)。木卫一的直径约为2260英里(3630公里)。后续研究测量了CoRoT-7b的质量和密度,证实它是一颗岩质行星。基于这些特征,CoRoT-7b被称为“超级地球”。

这一术语被用来依据系外行星与太阳系内天体的相似程度,对它们进行非正式分类,比如“炽热木星”、“超级海王星”等。在最新研究中,巴恩斯和同事根据CoRoT-7b的大小、质量、与恒星的远近程度及其同附近“姐妹行星”CoRoT-7c的相互作用,对这颗系外行星的可能轨道做出估计。他们在今年1月召开的美国天文学会大会上公布了这一研究结果。

与木卫一更相像

研究人员发现,即便CoRoT-7b轨道的运行稍显异常,也能产生足够的潮汐热量,为大量火山活动提供能量,使得它更像木卫一而非地球。据巴恩斯介绍,首先,就像木卫一的运行轨道非常接近木星一样,CoRoT-7b也近距离绕其主恒星运转,所以,引力的影响尤其强烈。

其次,木卫一和CoRoT-7b都存在潮汐锁定现象。以木卫一为例,这意味着这颗卫星的一面始终面朝木星。这一侧受木星引力的推拉作用更为明显,以致这个原本圆球状的天体稍显椭圆形,中心位置鼓起。巴恩斯说:“地球也存在这种现象,由于同太阳和月球的相互作用,地球中间也鼓了起来。海洋潮汐式缘于引力潮,而岩石也因潮汐作用而变形。”

此外,由于同木星附近卫星的相互作用,木卫一的运行轨道呈不规则的椭圆形,所以,它与木星的距离会随时间变化。在距离木星更近时,木卫一会被更多地拉长,而远离木星时,它则会变得更圆。巴恩斯说:“我们以网球为例,如果你不断挤压,它会因摩擦而产生热量。木卫一就存在这种情况,只不过它是同一颗行星产生了这种作用。”

眼下,CoRoT-7b距离我们过于遥远,当前技术和望远镜无法对其轨道做出精确估计,所以,这颗行星是否真像木卫一还是一个谜。美宇航局下属喷气推进实验室行星科学家罗萨莉-洛佩斯(Rosaly Lopes)说:“我认为他们的研究结果很可靠。”她认为,1979年,在“旅行者”号飞船发现木卫一火山喷发的羽状尘埃物质之前,科学家就已成功预测了木卫一表面的火山活动。

火山活动难以证明

洛佩斯说:“斯坦-皮尔(Stan Peale)和同事分析了木卫一的轨道,认为它可能存在潮汐加热现象。”紧接着,“旅行者”号飞船发回的照片显示了大量羽状尘埃,后来,“伽利略”号飞船拍到的照片又发现了170多座活火山。皮尔现为美国加州大学圣巴巴拉分校名誉教授,他也认为“最新研究的结论可行的”。

皮尔指出,CoRoT-7b附近第二颗行星的存在意味着,这颗行星的轨道可能不断变化,“足以将内部加热至超级木卫一的状态,最终像木卫一一样表面具有火山活动。”洛佩斯则表示,“最新研究令人感兴趣的是,像木卫一这样的天体可能存在于其他太阳系中。不过,在目前条件下,CoRoT-7b是否存在活跃的火山活动非常难以证明。

巴恩斯称,像“斯皮策”太空望远镜这样的先进观测手段或许能看到CoRoT-7b火山喷发释放的气体。他说:“CoRoT-7b行星轨道周围或许遍布火山喷发形成的气云。我们利用‘斯皮策’望远镜可能会根据光的信号观测到,但这非常困难,因为CoRoT-7b行星距离我们过于遥远,且光线微弱。”

不过,巴恩斯认为,随着CoRoT这样的行星寻找任务以及最新发射的“开普勒”望远镜不断深入太空,人类将会发现数千个与CoRoT-7b相似的表面炽热的岩质天体。巴恩斯说:“我将‘开普勒’望远镜看作是寻找超级木卫一的理想探测器。”每发现一个“超级木卫一”,都“距离发现真正的‘超级地球’更近了一步。”(孝文)

美科学家发现新型火山闪电 持续时间仅数毫秒

新浪科技讯 北京时间2月9日消息,据美国国家地理网站报道,一种可能是由火山作用引发的闪电现象长期以来令科学家大惑不解,这其实并不奇怪:此类闪电只有约3英尺(约合1米)长,持续时间仅数毫秒。不过,借助先进的仪器,美国科学家经过两个月的精心研究,最终证实了阿拉斯加里道特火山最近一次喷发期间的“微小火花”。

当里道特火山在2009年1月晚些时候开始显露喷发迹象时,美国阿拉斯加火山天文台的火山地震学家史蒂夫-麦克纳特(Steve McNutt)和同事匆忙在火山口附近安装了各种仪器。麦克纳特曾在2006年阿拉斯加州奥古斯汀火山喷发期间观测到类似火花。他表示,里道特火山的数据证实火山闪电确实存在。

据麦克纳特介绍,新发现的闪电加入到另外两种火山闪电的行列:一种是有时伴随着喷发的更大、更壮观的“天然焰火”,另一种则属于中间类型的闪电,后者从火山口喷射而出,长度约为1.8英里(约合3公里)。麦克纳特说,当水滴和冰粒与火山羽状带电灰烬相互作用时,两种更大、更明显的闪电出现,从而形成某种“肮脏的雷暴”。

目前尚不清楚更小的闪电是如何形成的,一种可能性是带电硅石(岩浆的成分之一)从地壳喷射而出,与大气相互作用的结果。佛罗里达大学闪电专家马丁-乌曼(Martin Uman)指出,很难说麦克纳特研究团队观测到的火花是否确属一种新类型的闪电,这是因为闪电没有科学定义,基本上就是任何形式的发电过程。

乌曼表示,某种程度上讲,从触摸门把手时产生的静电冲击到照亮木星湍流大气的巨大雷电,几乎所有的火花都有可能被认为是闪电。他说,这种模棱两可或许是件好事,“称其为闪电更具吸引力,科学家同样具有这种感觉。”据乌曼介绍,无论你怎么称呼它们,火山口附近的微小火花对预测火山喷发可能都有帮助。

当火山显露出喷发的迹象(这被称为先兆事件)时,科学家可以在火山口附近安装仪器,通过观测火花预知火山喷发,这样一来,当局就能提前获得相关警示信息。这种警告对空中交通非常重要,因为火山释放的灰烬对喷气发动机尤其有害。乌曼说,观测闪电事件还给人带来视觉上的完美体验:任何类型的火山闪电“都是超级华丽的篇章”,“是最令人不可思议的自然现象之一。”乌曼没有参与麦克纳特团队的研究。(孝文)

地球最大蛇类泰坦蟒曾以史前鳄鱼为食(图)

新浪科技讯 北京时间2月8日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究称,美国考古人员在哥伦比亚发现了一种新的史前鳄鱼,而这种远古爬行动物可能曾是已知地球上最大的蛇类的美餐。

如果你希望看到两个史前怪兽之间势均力敌的惨烈厮杀,结果一定非你所愿:在体长达45英尺(约合13.7米)的Titanoboa cerrejonesis巨蟒面前,体长仅7英尺(约合2.1米)的Cerrejonisuchus improcerus鳄根本不堪一击。领导实施这项研究的美国佛罗里达大学脊椎动物古生物学研究生亚历克斯-哈斯廷斯(Alex Hastings)表示,两者之间的战斗“呈一边倒的局面”。

他说:“即便是最小的Titanoboa蟒,面对我们发现的最大的crocodilyform鳄,都不会给对手任何机会。”哈斯廷斯与佛罗里达大学所属的佛罗里达自然历史博物馆共同实施了最新研究。Crocodilyform鳄是一种属于更加古老的鳄目家族的爬行动物,这个家族包括短吻鳄、凯门鳄、大鳄鱼等种类。

据哈斯廷斯介绍,2004年至2007年间,他们在挖掘哥伦比亚东北部一座露天煤矿(此处也是一个“非同寻常”的化石遗址)时,在相邻的两个地方找到了Titanoboa蟒和crocodilyform鳄的化石。这两种爬行动物都分布于距今6000万年前的南美洲,那时,南美洲当地环境正处于转变为现代雨林的前夕。哈斯廷斯说,该化石遗址是“让我们对当前生态系统的开端有了初步了解的发现之一。”

研究人员指出,除了发现Titanoboa蟒和crocodilyform鳄比邻而居的证据外,如今的蛇与鳄后代的行为也进一步体现了这两种爬行动物之间的交锋。例如,亚马逊流域的现代水蟒(包括当前世界最大蛇类头衔保持者绿巨蟒)常常以鳄鱼家族的现存成员为食,如凯门鳄。

哈斯廷斯表示,与这些蛇类一样,Titanoboa蟒可能总是在水边游弋,一待crocodilyform鳄放松警惕,就出其不意缠住其身体,令这个“小家伙”窒息而亡。他说:“对于可怜的crocodilyform鳄来说,这当然不是一个好的结局。”研究成果1月28日发表于《脊椎动物古生物学杂志》上。如果成功逃脱Titanoboa蟒的魔爪,crocodilyform鳄则可能以小蛇、青蛙、蜥蜴和哺乳动物为食。

研究报告称,crocodilyform鳄的亲属是鳄鱼家族中最小的成员dyrosaurid鳄,口鼻部非常短小,似乎专门以常常被“老大哥们”忽略的小动物为食。哈斯廷斯称,Titanoboa蟒是当时体型最大的陆地动物,最新发现让科学家对这种巨蟒又有了更多了解。他说:“这将充实我们对这些爬行动物各种能力的认识。”(孝文)

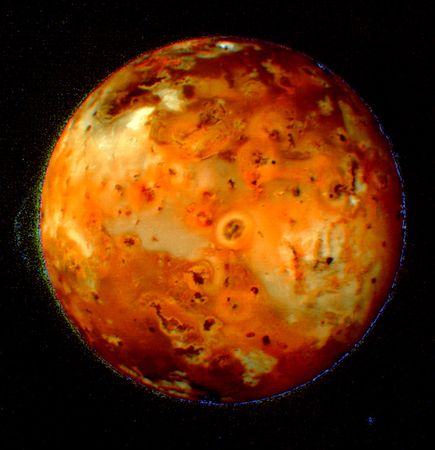

冥王星最新照片显示表面季节急速变化(图)

新浪科技讯 北京时间2月5日消息,据美国国家地理网站报道,由美国宇航局“哈勃”太空望远镜所拍摄的一批冥王星照片近日被公开。美国西南研究院科学家根据对照片进行研究发现,冥王星表面正随着季节的变化发生着急速的变化。

2009年3月,美国伊利诺斯州议会曾经专门就重新恢复冥王星行星资格的议案进行表决,以表示对伊利诺斯人、冥王星的发现者克莱德-汤博的纪念。克莱德-汤博于1930年3月13日发现了这颗冰质天体。其实,关于冥王星地位的争议就一直没有停止过。

美国宇航局“哈勃”太空望远镜以最清晰的视觉拍下了冥王星的大量照片。照片中,白色、暗橙色和炭灰色等三色光芒正在冥王星表面翩翩起舞。这些照片拍摄于2002年到2003年间,近日才被公开。

美国西南研究院科学家对这些照片进行了为期四年的研究。研究小组首席科学家马克-布伊近日在一份新闻简报中表示,这些照片显示了冥王星表面由于受到最极端的季节变化的影响而正在发生着急速变化。在研究过程中,科学家们利用20台计算机进行模拟实验,组合了由“哈勃”所拍摄的384幅冥王星照片,形成了被布伊认为是“冥王星真彩色外观的最佳猜想”的真彩色图片。布伊表示,“如果你正坐在一艘太空飞船中围绕冥王星运行,当你向窗外看时,你看到的冥王星就是这个模样。不过,照片的分辨率更高。”

照片显示,冥王星与通常想象的不一样,它更像是一个动态天体。美国宇航局“新视野”号探测飞船将于2015年抵达冥王星。这些照片所提供的信息将帮助天文学家们确定“新视野”号探测飞船将要重点探测的目标。

据科学家介绍,在最新照片中,冥王星的橙色和灰色应该是表面甲烷被阳光破坏后的结果,从而留下了富含碳元素的残留物。然而,“哈勃”太空望远镜的照片仍然没有细致到足以辨认出冥王星表面的特征。科学家们认为,在冥王星表面黑暗区和明亮区存在惊人的差异,这表明冥王星表面的地形具有高度多样化的特征。

通过将最新照片与此前的照片进行对比,天文学家们能够发现,冥王星曾经于2000年到2002年间部分区域明显变暗、变红,其中包括南半球,而北半球的某些区域则变得越来越亮。美国加州理工学院天文学家麦克-布朗认为,这些变化可能是由于冥王星上季节变化而引起冰融化和冻结所造成的。

冥王星围绕太阳公转一个周期大约需要248年,它的椭圆形轨道位于太阳系中被称为柯伊伯带的区域。冥王星的椭圆形轨道意味着,当它处于最近位置时,距离太阳大约44亿公里,而在最远位置时,距离太阳约为73亿公里。布朗认为,如此极端的公转轨道导致了冥王星表面要承受太阳系中最戏剧性的变化。布朗在提到木星和土星等行星表面大气变化时说,“一些地方确实存在气候戏剧性的变化,但是如此急速的表面变化确实很罕见。”

布朗介绍说,“当冥王星从春季进入秋季时,就好像你在地球上刚刚度过了一个美好的春天,温度大约为15.5到21摄氏度,进入秋季后气温突然降到了零下67.7摄氏度。这是一个非常极端的地方。”

据了解,这批照片实际上是由“哈勃”上的老相机所拍摄的。2009年,焕然一新的“哈勃”拥有了最新的广角相机三号,相信它能够为科学家们带来更详细的冥王星照片。但是,最详细的照片可能要来自“新视野”号探测飞船。“新视野”号探测飞船发射于2006年,目前正在赶往冥王星的途中。它将是第一艘环绕冥王星运行的探测飞船,将为人类科学家探测这颗存在于柯伊伯带的神秘天体提供更新的数据。

布朗表示,“冥王星并不是那里最大的天体,但它是最近的。对它的研究将能够帮助我们解释太阳系外许多其他事物。”(彬彬)

科学家发现1500年前巨型天体撞击地球证据(图)

新浪科技讯 北京时间2月4日消息,据美国国家地理网站报道,美国哥伦比亚大学一位科学家近日声称,她在澳大利亚发现了两个可能的撞击陨坑的证据。科学家根据这些证据得出研究结论认为,早在1500年前一颗巨型小行星或彗星在飞临地球时分裂出数个碎片,其中两个碎片撞向了澳大利亚境内形成了两个陨坑,这次撞击也同时造成了全球气候变冷。

卫星对澳大利亚东北部的卡奔塔利亚湾的观测数据显示,当地的海平面出现了细微变化。美国哥伦比亚大学海洋地球物理学家达拉斯-亚博特最新研究认为,这些变化都是当地海床存在撞击陨坑的迹象。根据卫星的观测数据,其中一个陨坑直径大约为18公里,另一个陨坑直径大约为12公里。

亚博特目前就职于哥伦比亚大学拉蒙特-多尔蒂地球观测站。数年来,亚博特一直坚持认为,卡奔塔利亚湾沿岸的V形沙丘是由一次天体撞击所引起的海啸造成的。亚博特说,“这些沙丘就像箭头一样,指向它们的来源。”在卡奔塔利亚湾沿岸,这些沙丘聚集于一个独立的地点。就是在同一地点,亚博特发现了两次海平面下沉。

亚博特表示,她的最新研究成果是最近数个关于一次剧烈撞击事件引起全球气候变冷的线索之一。她认为,正是这次撞击事件导致全球变冷,进而严重影响了公元536年到545年间的农作物生产。根据这一理论,卡奔塔利亚湾撞击事件导致大量物质被抛起至高空的大气层,从而引发全球气温下降。关于当时全球气温下降的说法,已经根据欧洲和亚洲的树木年轮数据得到证实。此外,亚博特还认为,大约在同一时代,欧洲的罗马帝国正在没落,澳大利亚的土著居民见证和记录了这两次撞击。

根据最新研究,亚博特认为,这两个陨坑是由一个天体在接近地球时分裂成的碎片所形成的。能在卡奔塔利亚湾海床松软的沉积层上制造两个如此大的陨坑,这个原始的天体在分裂前直径应该大约为600米。

从卡奔塔利亚湾采集的矿石样本也有力地支持了撞击的说法。在此前的研究中,科学家发现了该地区的矿石中含有平滑的磁性小球体,这些小球体可能形成于天体爆炸之时。撞击天体登陆地球时发生爆炸,引起物质熔化并被抛向空中。此外,2004年发表于《天文学与地球物理学》杂志上的一篇论文曾经指出,大约公元500年的全球气候变冷事件可能就是一次天体撞击所引起的。而该论文中所描述的天体大小和亚博特为卡奔塔利亚湾撞击事件所计算出的天体大小相近。

还有其他一些科学家认为,这次撞击事件还有目击证人,该地区土著居民的石雕艺术曾经记录过这一事件。不过,曾经考察过这些石雕艺术的科学家将在他们的论文发表后才愿意讨论其中的细节。澳大利亚麦考瑞大学博士生杜恩-哈马切尔虽然并没有参与过这些石雕艺术的考察工作,但是他最近通过研究证明,该地区土著居民的传说故事或许可以用来定位这些陨坑。

哈马切尔表示,“在澳大利亚《原住民梦幻》中,有许多关于炽热星体从天空中坠落并撞向地球的故事,这些撞击事件都造成了地球上生物的大面积死亡和灭绝。这些描述似乎表明,这些事件是有人见证的,而不是凭空捏造的。”尽管他的论文尚未发表,但哈马切尔根据一系列土著居民的传说故事,再配合谷歌地球,在澳大利亚北领地棕榈谷中定位了一个直径达280米的陨坑。

但是,仍然有一些专家在质疑亚博特的结论。亚博特曾经在美国地球物理学联合会于去年12月举行的一次会议上论述过自己的观点。美国圣地亚国家实验室物理学家马克-波斯劳夫认为,亚博特的观点存在的一个问题是,卡奔塔利亚湾中究竟是否存在这两个分散的陨坑。如果一个很大的撞击天体在快接近地球时才破裂分离,那么分离出来的碎片在登陆地球时应该会非常非常接近。波斯劳夫表示,“即使它们已经分离,但实际上撞击效果和一个整体撞击一样,只会造成一个单一的陨坑。”此外,波斯劳夫还认为,亚博特和全新世撞击研究小组的其他成员所发现的撞击事件,比天文学家所计算出的可能的撞击事件要多。

亚博特和全新世撞击研究小组同事们辩解称,在全新世时代(大约11500年前到现在)发生了数次气候变化事件,这些事件实际上都是由撞击引起的,因此如此大的撞击事件事实上比我们目前所认为的要更常见。

波斯劳夫和其他一些科学家正在将一些小行星和围绕地球轨道运行的其他天体进行归类,并致力于计算太空岩石撞击地球的频率。波斯劳夫表示,“对于究竟有多少太空岩石可能撞击地球,以及撞击频率是多大,我们都已经有了清晰的认识。全新世撞击研究小组所声称发现的陨坑数量比天文学家所计算出来的结果要高出许多数量级。很难想象这些事件从何而来,而天文学家却看不到它们。”

于是,怀疑论者得出结论认为,全新世撞击研究小组所发现的这些陨坑可能原来只是火山坑。亚博特也承认,她的理论并非是100%能够得到证实。但是,她表示,“我们现在越来越能够证明,在过去10000年中,确实发生了许多撞击事件。”(彬彬)