科学

饮食不规律导致内脏肥胖 胰岛素分泌节奏被打乱

好零食、吃夜宵,这些不规律的饮食习惯容易导致内脏肥胖,进而引发代谢综合征等生活习惯病。日本科学家通过动物实验发现,饮食不规律使胰岛素分泌节奏被打乱,进而使肝脏生物钟基因节律紊乱,是导致上述现象的原因。

生物钟基因是决定生物活动节律的基因,最初在果蝇体内发现。人体内也大量存在这类基因。此前的研究显示,脑细胞内的生物钟是根据日光照射进行调节的,周期为24小时,而其他生物钟是如何调节的尚未有答案。

名古屋大学研究人员在新一期英国《科学报告》杂志网络版上发表论文说,他们推测肝脏内的生物钟可能由饮食后胰腺分泌的胰岛素调节,于是利用大鼠进行了实验。由于大鼠是夜行动物,研究人员在大鼠适于进食的夜间活动期和白天的休息期,分别给大鼠注射胰岛素,观察胰岛素对肝脏的影响。

他们发现,如果在活动期注射胰岛素,大鼠肝细胞内的生物钟基因能正常发挥作用,但如果在休息期注射胰岛素,生物钟基因则出现异常,肝细胞进入如同“熬夜”的状态,这显示生物钟节律出现紊乱。

研究小组认为,肝细胞的生物钟紊乱后,肝脏的代谢功能恶化,使原本应该作为能量被消耗的物质转变为脂肪堆积到脏器周围,造成内脏肥胖。参与研究的小田裕昭指出,这项研究显示饮食不规律将引起代谢异常,人体应该也遵循相同的机制,这再次证明了有规律的饮食的重要性。(完)

人类寿命超300岁不是梦 盘点多种长寿秘诀(图)

饮食搭配很重要

科学网(kexue.com)讯 北京时间5月30日消息,近日首届国际烧伤创疡学术会议在江苏南通召开。生命科学家徐荣祥首次正式公布人体再生复原科学体系,他在会上演讲称,高等动物具有再生功能,人人都有返老还童的再生机制,人类生命长度为300年。

而这样的消息已经发布引起了各界广泛关注,长生不老是所有人为之努力的目标。不仅是中国的科学家,全世界都在研究这个问题。

合理饮食如食“人参果”

此前来自美国加利福尼亚大学的生物进化学教授迈克尔-罗斯就研究了次问题。罗斯发现了这样一个现象:一个活到99岁的人死亡的概率不会大过一个93岁的人;就算93岁时的健康状况未必很好,但其身体情况也不会在99岁的时候变得更糟。罗斯由此推断:“如果一个人能有幸活到90岁,那他的身体将进入一种‘无恙阶段’。”

这种说法跟人越上年纪就越体弱多病的传统观点截然相反。罗斯解释道,这很可能是因为人体基因在90岁的时候终于具备了极强的适应性。根据他的说法,在成长的过程中生病是因为人体基因同外界环境发生了冲突,而基因会针对这些冲突做出不断的适应调整,在90岁的时候达到可以抵御疾病的峰值,人体也就进入了所谓“百毒不侵”的“无恙阶段”。

不过罗斯同时表示,要想达到这样的效果,那就得在30岁左右的时候开始在饮食习惯上有所调整——避免食用谷物和乳制品,多吃蔬菜、水果、海鲜及坚果类食品。这种饮食习惯类似石器时代人类祖先们的生活方式,如果在30岁之后坚持得很好,甚至可以帮人类更早地进入停止衰老的“无恙阶段”。

罗斯甚至称,他的这一发现可能帮助人类找到长寿的秘诀。他本人在近两年都在按照这个方式控制饮食,效果还不错。

改变细胞助长寿

美国科学家一直在研究长寿的原因,他们发现长寿的关键就是找到可以阻止细胞衰老的正确按钮。实现不死的关键就是找到生长血管、心脏和骨骼等身体部件,用来替换已经用坏的部件的正确方法。顶级长寿研究人员奥布里-德格雷说:“我不认为寿命是有限的。从本质上来说,没有什么能够阻止人类活几千岁。剑桥大学的科学家德格雷认为,他可能已经发现揭开我们的细胞不死之谜的关键。他隔绝了细菌里的一种酶,这种物质似乎能够防止它们被粘性物质阻塞,最终窒息而死。他希望相同策略对人类细胞也能起作用。

美国分子遗传学家比尔-安德鲁斯已经发现一种补剂,他认为这种东西能够改变细胞,让它们永远存活下去。这种补剂可以阻止端粒随着衰老变短。科学家认为,当端粒变得越来越短时,我们的身体就会逐渐衰弱。从理论上来说,如果你能够阻止端粒变短,或者让它们再生,你就能延长寿命。安德鲁斯说:“如果我们能找到延长端粒的方法,延年益寿就会有95%甚至更大的把握。”

食用药物最简单

早先来自美国阿尔伯特爱因斯坦医学院科学家宣称,他们正在研发一种可以让人活到100岁的药物。这一发明将解决人类健康领域的重要难题,从而大大提高人类的平均寿命。

据了解,科学家们发明这种药物是基于对三种“超级基因”的识别。拥有这三种“超级基因”的人,他们活到100岁的可能性要比普通人高出20倍,而且其中80%的人不太可能患有老龄疾病--阿尔茨海默氏病,也就是俗称的老年痴呆症。在这些人中,即使是体重超重的人或是视烟如命的人,他们也有三分之一左右能够活到100岁。现在,美国科学家正在致力于生产一种可模仿这三种基因功能的药物,并希望能够在三年内进行临床试验。英国广播公司将在近期播出的电视记录片中详细介绍科学家们的工作。

目前,英国男性的平均寿命为77岁,而女性则为82岁。同时,英国大约50万人受到阿尔茨海默氏病的影响。该项研究的首席科学家、美国纽约阿尔伯特爱因斯坦医学院的尼尔-巴尔兹莱博士表示,“发现这种长寿基因的好处就是,我们可以发明一种长寿药物,这种药物可以模仿长寿基因的功能。如果我们能够模仿成功,那么人类的长寿程度将是非常可怕的。”

(科学网kexue.com 卡鲁)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

科学家创建新系统 可实现活体细胞DNA擦写数据

据物理学家组织网5月21日报道,斯坦福大学生物工程系的科学家创建了一种新系统,能够重复编码、擦写和储存活体细胞DNA中的数据。他们表示,可编程的数据存储在活体细胞的DNA内,或可成为研究癌症、衰老和有机体发展等的强大工具。相关研究报告发表在同日出版的美国《国家科学院学报》上。

虽然基因物质本身就具备天然的数据存储介质,但支持科学家可靠且可逆地将信息写入活体DNA的工具仍十分匮乏。以前的研究虽可通过单个酶的表达朝一个方向翻转基因序列,但这一过程并不可逆,而科研人员需要不断翻转基因序列以创建可完全重复使用的数据存储器。

科学家坦言,虽然翻转DNA的截面至两个方向之一并不困难,但获取蛋白质水平的平衡却非易事。为了使新系统正常工作,研究团队需要精确控制微生物内两个对立蛋白质、整合酶和切除酶的动态。

他们经过3年多达750次的尝试,最终成功创建了相当于1比特(1位)的基因物质。相关人员解释说,如果DNA的截面指向一个方向,它就是0,如果指向另一个方向,其就是1。由此,科研人员能计算出细胞分裂的次数,这或将赋予科学家制止细胞癌变发生的能力。

研究小组将这款设备命名为“重组酶可寻址数据”模块(RAD)。RAD可借助改编自噬菌体的丝氨酸和切除酶来按需翻转和还原特定的DNA序列。这将形成类似于计算机领域的“永久性数据存储”,能在无功耗的情况下保留信息。随后,科研小组在单个微生物内对RAD模块进行了测试,其在缺乏基因表达的情况下也能被动存储信息,十分可靠。此外,它们能重复切换而不使性能发生退化,使科学家目睹细胞分裂100余次,这对支持组合化的数据存储十分重要。

研究人员表示,他们未来的目标是尽快创建可扩展的、可靠的生物位,实现1字节的可编程基因数据的存储,随后再逐步挖掘基因数据存储更广泛的应用范围。(张巍巍)

相关阅读

新研究人员发现植物开花素 未来开花可用"按钮"

研究人员发现了植物开花的基因“按钮”

新加坡国立大学的研究人员发现了植物开花的基因“按钮”,有望在未来“调控”植物的开花时间,加快作物在不同环境下开花结果的速度,以增加作物产量。以往的研究显示,植物会通过叶子接受光信号,并传递一种叫“开花素”的信号至茎端,从而使植物开花。找出“开花素”及“开花素”输送机理的研究自上世纪30年代就已开始。对于前者,科学家如今已有所了解,至于是什么使得“开花素”能被输送至茎端,使植物开花,则始终不为人知。研究人员从2007年起投入“寻找让植物开花结果”的研究中,经过五年的努力,终于找出了“开花素”的输送机理,为植物生殖发育的研究和应用提供了一大重要突破。

领导一个八人小组进行研究的国大科学学院生物系副教授俞皓接受采访问时说:“我们在名为拟南芥的模式植物中,筛选和“开花素”蛋白出现相互作用的调控蛋白,发现了一个所有植物都有的关键基因FTIP1,可控制“开花素”蛋白从叶子到茎端的转移,从而决定植物的开花时间。” 他解释:“掌握了这一转移机理后,我们便能通过调控基因的表达量、激活量来决定该‘运输’多少开花素,以控制这个植物是否应提早开花、推迟开花,或是不开花。” 他用蔬菜与水稻为例指出,大家都爱吃蔬菜的叶子,不爱吃花,所以可以控制让蔬菜不开花,至于水稻,因为一般上一年当中只长两个季节,所以如果能让它提早开花,那一年便可收成三次甚至是四次,产量将能明显提高。

这个研究团队是全球首个研究这类基因的小组,他们的这项研究成果已刊登在PLoS Biology生物学刊上。

相关阅读

科学家首次发现植物染色体 类似人类"男女"有别

植物也“男女”有别

据国外媒体报道,瑞士科学家研究发现,植物中也进化出了性染色体剂量补偿(dosage compensation)的证据,他们是在白色剪秋罗属植物中发现的该现象。生物学上提到的剂量补偿,是指雌性细胞中的两条X染色体中的一条发生异固缩,失去转录活性,以保证了雌雄两性细胞中都只有一条X染色体保持遗传活性。

白色剪秋罗属植物(白花蝇子草)与人类尽管具有不同的进化路径,但他们在某些方面的性状是相同的:性染色体都是XX/XY系统。在同一株植物上能同时发现许多不同的独立的雌花与雄花,这在以雌雄同体居多的高等植物中是非常罕见的。雄花具有与男性等同的X与Y染色体,雌花具有与女性一样的两条X染色体。

在人类身上,这个染色体系统已经非常古老。经过数百万年的进化,Y染色体已经退化,很难再具有基因遗传功能。进化学家假设这种Y染色体上基因及基因转录产物大量丢失的现象为剂量补偿平衡。这是在生物有机体中维持平衡的一个根本性的重要过程。

在人类身上,女性的一条X染色体功能退化,因此男性的X染色体与女性剩下的一条X染色体能够产生等量的基因转录产物,即RNA或者蛋白质。但是,以果蝇属的果蝇是个外例,它雄性X染色体上的基因会复制两遍,以平衡雌性上两条X染色体的表达的基因产物。

X染色体的损耗

这种剂量补偿现象也被发现于白色剪秋罗植物上,苏黎世联邦理工学院科学家克劳斯·赛普(Niklaus Zemp)与亚历克斯·威的曼(Niklaus Zemp),是生态植物遗传学教授,他们与里昂大学的研究者合作,在遗传研究的基础上,首次在植物身上证明了这一现象。男性X染色体上的基因复制活动越强烈,Y染色体上基因的表达也就越弱。因此,在缺乏Y染色体遗传信息的X染色体的补偿,能让雌雄植物的补偿剂量水平相同。威的曼说:“迄今为止,剂量补偿仅在动物较老的性染色体上发现”。这应该是1.5亿年前产生的。白色剪罗秋植物是迄今为止首次发现这种现象的植物。

一个新的系统

对于生物学家来说,这同样意味着剂量补偿在植物上仅在最近发生进化,不早于性染色体系统在有机体上的发现,它能够发展的非常快。威的曼估计发现于白色剪秋罗属植物的这个系统,仅有一万年的历史,从进化的观点来说还非常年轻。“但是,我们的发现预示着,一万年的时间,足够让剂量补偿系统重新演变”。

对于这项研究,苏黎世联邦理工学院的科学家通过最先进的测序技术,即所谓的下一代测序技术,分析了来自六个植物个体,约350亿个组件的基因代码。从而能让基因密码高速准确测定。

剂量补偿与21三体综合症

剂量补偿对生物体来说非常重要。例如,在人类卵子减数分裂时,21号染色体不分离。结果导致,分裂后的两个个卵细胞,1个仅有1条21号染色体,另外一个有3条。“生产过剩”也就体现在了这一条染色体的盈余上,从而导致了21三体综合症的发生。它是一种非常罕见,却又普遍存在的疾病。患者具有3条21染色体,正常人仅是2条。这条染色体基因产物的过量表达引发了一系列典型的症状。(编译:双螺旋)

相关阅读

科学发现致人类变性新基因 双重性别可交叉互换

维兰努亚-拉玛钱德朗表示,他已经发现一种新基因

维兰努亚-拉玛钱德朗表示,他已经发现一种新基因 受到这种情况影响的人表示,他们会体验到与非生物学性别相符的幻觉乳房或生殖器

受到这种情况影响的人表示,他们会体验到与非生物学性别相符的幻觉乳房或生殖器北京时间5月2日消息,据国外媒体报道,科学家称,他们已经发现一种新型人类基因,该基因既不属于男性,也不属于女性。这种基因会令拥有它的人感觉到自己长有与自己的性别相反的“幻觉生殖器”。

一群拥有以前未查明的“不相称性别改变(AGI)”基因的人表示,他们会在不知不觉中从男性转变成女性,并会进行相反方向的转变。据一位受人尊敬的神经学家进行的调查显示,“大部分双性人在性别转换阶段,都会体验到与非生物学性别相符的幻觉乳房或者生殖器。”为了这项研究,美国加州大学圣地亚哥分校脑和认知中心负责人维兰努亚-拉玛钱德朗教授和他的学生劳拉-凯西与32名来自一个在线双性论坛的人见面。

他们中一位受到这种情况影响的人告诉研究人员:“如果我处于男性模式,当我看到有人在哭时,我将更多想到的话是‘变得更像男子汉吧’,而如果我处于女性模式时,我更常想到的话则是‘哦,亲爱的’。”另一名女性说,“有时候半夜醒来,我会认为我有阳具”,或者我没了乳房。她说:“我经常会因此泪流满面,我无法起床,因为一旦起床,我就会弄明白这一切都不是真的,这只是我的潜意识在捉弄我,因此我会躺在床上痛哭流涕。那种感觉很奇怪,因为正常情况下我甚至并不希望自己拥有阳具。”

在这些被调查的人员中,有11名女性,21名男性,大约三分之一的人表示,性别改变是有预兆的。大部分人说他们每周都会转变一次,有14人称,他们的性别每天转变1或更多次。论文作者表示,他们的初步研究发现“在人类性特征的两个极端尽头(男性和女性)之间,是我们了解很少、研究很少的含糊不清定义性取向的一段范围,它占人类境况的很大一部分,但是却无法严格分类。”

拉玛钱德朗博士说:“这些结果具有暗示性,但并非最终定论。我们必须排除这只是分离性身份识别障碍异体或者个体只是在进行‘角色扮演’的可能性。没有确凿证据(激素水平波动或者大脑图像数据的物理证据),我们不知道我们正在处理什么。这是我们目前正在做的工作。”该研究还发现,拥有AGI基因的人还具有表里不一和躁狂症的倾向,科学家认为这与生物学基础有关。

科研人员希望开始研究这种情况是否会随着睾丸激素等激素的增加或减少而显现出来。这种“性别状态交替改变”的证据出现在这个月的《医学假说》杂志上,题目是《交替性性别不协调:新型神经精神病学综合征有助于更好地了解脑-性动态可塑性(Alternating gender incongruity: A new neuropsychiatric syndrome providing insight into the dynamic plasticity of brain-sex)》。

科学家正在努力让这种新情形被认为是变换性别或者神经精神病情况的一个新种类,但是他们承认,他们还要进行更多研究,才能得出最终定论。拉玛钱德朗因研究人类智慧这个更加新奇的领域而闻名遐迩。他以前探索了复合感觉,这是人们感觉感知能力变混淆的一种奇怪情况。一些人能够品尝到字词的味道。另外一些人则能听到颜色,并感觉到声音。全球有几十万人受到这种情况的影响。(孝文)

科学发现致人类变性新基因 双重性别可交叉互换

维兰努亚-拉玛钱德朗表示,他已经发现一种新基因

维兰努亚-拉玛钱德朗表示,他已经发现一种新基因 受到这种情况影响的人表示,他们会体验到与非生物学性别相符的幻觉乳房或生殖器

受到这种情况影响的人表示,他们会体验到与非生物学性别相符的幻觉乳房或生殖器北京时间5月2日消息,据国外媒体报道,科学家称,他们已经发现一种新型人类基因,该基因既不属于男性,也不属于女性。这种基因会令拥有它的人感觉到自己长有与自己的性别相反的“幻觉生殖器”。

一群拥有以前未查明的“不相称性别改变(AGI)”基因的人表示,他们会在不知不觉中从男性转变成女性,并会进行相反方向的转变。据一位受人尊敬的神经学家进行的调查显示,“大部分双性人在性别转换阶段,都会体验到与非生物学性别相符的幻觉乳房或者生殖器。”为了这项研究,美国加州大学圣地亚哥分校脑和认知中心负责人维兰努亚-拉玛钱德朗教授和他的学生劳拉-凯西与32名来自一个在线双性论坛的人见面。

他们中一位受到这种情况影响的人告诉研究人员:“如果我处于男性模式,当我看到有人在哭时,我将更多想到的话是‘变得更像男子汉吧’,而如果我处于女性模式时,我更常想到的话则是‘哦,亲爱的’。”另一名女性说,“有时候半夜醒来,我会认为我有阳具”,或者我没了乳房。她说:“我经常会因此泪流满面,我无法起床,因为一旦起床,我就会弄明白这一切都不是真的,这只是我的潜意识在捉弄我,因此我会躺在床上痛哭流涕。那种感觉很奇怪,因为正常情况下我甚至并不希望自己拥有阳具。”

在这些被调查的人员中,有11名女性,21名男性,大约三分之一的人表示,性别改变是有预兆的。大部分人说他们每周都会转变一次,有14人称,他们的性别每天转变1或更多次。论文作者表示,他们的初步研究发现“在人类性特征的两个极端尽头(男性和女性)之间,是我们了解很少、研究很少的含糊不清定义性取向的一段范围,它占人类境况的很大一部分,但是却无法严格分类。”

拉玛钱德朗博士说:“这些结果具有暗示性,但并非最终定论。我们必须排除这只是分离性身份识别障碍异体或者个体只是在进行‘角色扮演’的可能性。没有确凿证据(激素水平波动或者大脑图像数据的物理证据),我们不知道我们正在处理什么。这是我们目前正在做的工作。”该研究还发现,拥有AGI基因的人还具有表里不一和躁狂症的倾向,科学家认为这与生物学基础有关。

科研人员希望开始研究这种情况是否会随着睾丸激素等激素的增加或减少而显现出来。这种“性别状态交替改变”的证据出现在这个月的《医学假说》杂志上,题目是《交替性性别不协调:新型神经精神病学综合征有助于更好地了解脑-性动态可塑性(Alternating gender incongruity: A new neuropsychiatric syndrome providing insight into the dynamic plasticity of brain-sex)》。

科学家正在努力让这种新情形被认为是变换性别或者神经精神病情况的一个新种类,但是他们承认,他们还要进行更多研究,才能得出最终定论。拉玛钱德朗因研究人类智慧这个更加新奇的领域而闻名遐迩。他以前探索了复合感觉,这是人们感觉感知能力变混淆的一种奇怪情况。一些人能够品尝到字词的味道。另外一些人则能听到颜色,并感觉到声音。全球有几十万人受到这种情况的影响。(孝文)

双胞胎二三事:不可躲避的基因影响(2)

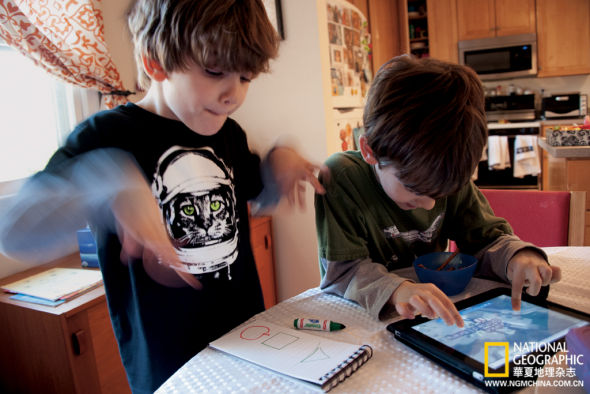

六岁的双胞胎约翰和萨姆是如此想像,又如此不同。它们都患有自闭症,具体表现确实背道而驰的两个极端。约翰不大说话,只是拍打双手表示兴奋,萨姆却以激光般集中的全部注意力摆弄着一部iPad。

六岁的双胞胎约翰和萨姆是如此想像,又如此不同。它们都患有自闭症,具体表现确实背道而驰的两个极端。约翰不大说话,只是拍打双手表示兴奋,萨姆却以激光般集中的全部注意力摆弄着一部iPad。 生于中国的吉莉恩-肖和莉莉-麦克劳德在襁褓中被两对,加拿大夫妇收养,像这种由知情者把一对双胞胎分开抚养的案例很少见。两家人常常聚会,让两姐妹一起玩,弥补她们损失的亲近时光。

生于中国的吉莉恩-肖和莉莉-麦克劳德在襁褓中被两对,加拿大夫妇收养,像这种由知情者把一对双胞胎分开抚养的案例很少见。两家人常常聚会,让两姐妹一起玩,弥补她们损失的亲近时光。 “我们是一个模子刻出来的。”唐-沃尔夫这样形容自己和兄弟戴夫,解答了他们何以能亲密无间地运作了18年之久的卡车货运搭档。“他的臭毛病比我多。但我们喜欢同样的音乐,而且有着同样的幽默感。”

“我们是一个模子刻出来的。”唐-沃尔夫这样形容自己和兄弟戴夫,解答了他们何以能亲密无间地运作了18年之久的卡车货运搭档。“他的臭毛病比我多。但我们喜欢同样的音乐,而且有着同样的幽默感。” 两个都是一岁半,德克兰-康拉德的体重却比双生兄弟菲尼安沉了将近十斤。两个男孩自打在娘胎里就以不同的速度生长,他们公用一个胎盘,血流和营养的供给确却是厚此薄彼的。

两个都是一岁半,德克兰-康拉德的体重却比双生兄弟菲尼安沉了将近十斤。两个男孩自打在娘胎里就以不同的速度生长,他们公用一个胎盘,血流和营养的供给确却是厚此薄彼的。 迈克和鲍勃-布莱恩的双打组合有六个年头是世界排名第一,夺冠73次,包括2011年的温布尔登网球公开赛。33岁的两兄弟的默契程度,令对手硬是说他们之间有心灵感应。

迈克和鲍勃-布莱恩的双打组合有六个年头是世界排名第一,夺冠73次,包括2011年的温布尔登网球公开赛。33岁的两兄弟的默契程度,令对手硬是说他们之间有心灵感应。 戴安娜-博扎在弗吉尼亚州一家护理院中安抚着同卵双生的姐妹德博拉——她于八年前被诊断出老年痴呆的早期症状,如今以完全失去行动能力,而戴安娜仍毫无患病的征兆。

戴安娜-博扎在弗吉尼亚州一家护理院中安抚着同卵双生的姐妹德博拉——她于八年前被诊断出老年痴呆的早期症状,如今以完全失去行动能力,而戴安娜仍毫无患病的征兆。双生吉姆

利用双胞胎来衡量遗传影响的想法可追溯至1875年,是英国科学家弗朗西斯· 高尔顿首先提出的(将先天、后天影响并立的英文词语“nature and nurture”也是他造的)。但双胞胎研究在1980年代出人意料地拐了个弯,缘由是:人们在许多自出生即被分开的同卵双生子身上发现了异乎寻常的现象。故事始于一对都被起名叫吉姆的双生兄弟,美国媒体对此曾广泛报道。他们1939年在俄亥俄州皮奎市出生,于襁褓中被两对夫妇分别领养,后来一个叫吉姆· 斯普林格,另一个叫吉姆· 路易斯,两边的养父母无意中给他们起了同样的名字。1979年,当39岁的斯普林格跟兄弟重新联系上时,他们在彼此身上找到了一连串其他的巧合与类同之处。两人都是身高一米八,体重82公斤。年少时,他们都养过名叫“玩具”的狗,都随家人到佛罗里达州的圣皮特海滩度过假。长大后,他们都跟名叫琳达的女人结过婚又离了婚,第二任妻子又都叫贝蒂。他们给儿子起的名都是詹姆斯· 艾伦(虽然拼写中有一个字母之差)。他们都当过业余警察,都喜欢在家里做木工活儿,都爱犯严重的头痛,都抽塞勒姆牌香烟,喝米勒牌淡味啤酒。虽然他们的发型不同——斯普林格额前有刘海,而路易斯梳了个大背头——微笑的表情却一样,都是把嘴咧向一边;他们说话的嗓音完全分不出彼此,而且都有着满屋子给老婆留情话纸条的做派。

明尼苏达大学的心理学家小托马斯· 布沙尔刚一听说两个吉姆的事,立刻就把他们请进了自己的实验室。他领着一帮人给两兄弟做了一系列测试,确证了他俩的相似之处。虽然这对双胞胎分别设计了各自的人生,却似乎仍走了同样的路。

“我记得他们刚来的时候,大家一起坐在桌边,”布沙尔说,“我见他俩手上的指甲都被咬到了根儿。我暗想,没有心理学家问过哪对双胞胎,是不是连咬指甲的习惯都一样。可这就在眼前明摆着了。”

后来有些心怀疑忌的人说,这类细节被媒体吹得太夸张了,或者说这毕竟不过是巧合。但加利福尼亚州立大学的心理学教授南希· 西格尔力证“双生吉姆”确实具有惊人的相似性。“我大约在他们重聚的一年后见到这两兄弟,他们绝没有弄半点虚假。”西格尔说,她于1982年加入了布沙尔的团队,“即便他们的发型不同,我印象中仍分不清谁是谁。”

接着,研究者们又发现了其他于年幼时分开、成年后重聚的双胞胎。在20年里,共有137对双胞胎进过布沙尔的实验室,而这个项目也发展成了闻名远近的“明尼苏达失散双胞胎研究”。双胞胎们被测试的方面包括脑力技能——如词汇量、视觉记忆、算术、空间旋转想象——还有肺功能和心脏状况;他们被测过脑波、性格特点和智商,被盘问过以往的性生活史。算起来,每个双胞胎都被1.5万个以上的问题“轰炸”过。“我们连人家七舅姥爷有没有脚气都问了。”布沙尔说。

靠着这堆积如山的数据,布沙尔、西格尔和同事们开始剖析人类本性中一些最纠缠难明的谜题:为什么有的人快乐,有的人烦怨?为什么有的人外向,有的人羞怯?人的一般智能从哪里来?其研究方法的关键在于一种叫做“可遗传性”的统计概念。泛泛来讲,一项特征的可遗传性指的是:某个人群的成员之间在这项特征上的差别,能在多大程度上用基因的差别来解释。通过比较同卵双生子共享某一给定特征的机率与异卵双生子共享该特征的机率,研究者便能计算其间的差别有多少是基因差异造成的。例如,对人类身高的可遗传性估值通常是0.8,也就是说,特定人群中个体之间的身高差别有80%是缘于各人基因结构的不同。

当布沙尔等人审视双胞胎智力方面的数据时,得出了一个争议性的结论:对于在同一文化下长大并被赋予同等机会的人来说,智商的高低所反映的大多是遗传上的差异,而不是培训或教育的不同。他们用来自四项不同测试的数据,得出智力的可遗传性数值是0.75,表明基因的强大影响。这直接抵触着行为学家们的普遍共识——人类的大脑最初如同一块空白的石板,等待着被经历雕琢。更使有些人疑忌的是,对智力与血统之关联的暗示令人想起20世纪初在英、美兴起的那场不光彩的优生学运动,当时曾鼓吹通过选择性婚育来增强人口集体的基因优越性。

“学校里的极左团体曾想方设法让我滚蛋呢。”布沙尔说。

研究者们也探讨了家庭教育对智力水平的影响程度。他们把成长于不同家庭——如“双生吉姆”——和同一家庭的同卵双生子作了对比,发现每一对双胞胎都具有相近的智商,就好像由哪个家庭来养育都无所谓似的。布沙尔等人又立刻指出,这并不意味着父母对子女全无影响;如果没有充满关爱和支持的成长环境,任何孩子都无法发挥其全部的智能潜力。但是,如果要探究一个特定的儿童群体为何后来拥有了参差不齐的智商,那么,75%的原因还是要在遗传上找。

除了明尼苏达州的这个项目以外,还有多项其他研究利用双胞胎审视了各种各样的人类行为和态度。例如,一项调查发现,同卵双生的二人中如果有一个是罪犯,那么另一人在同样境况下犯法的机率要比异卵双生子高50%以上,说明基因是犯罪行为的一个潜在肇因。另一项研究发现,人信仰宗教的热烈程度受遗传的影响相当大,但对宗派的选择——比方说对于信奉基督者,是成为一名循道宗教徒还是罗马公教教徒——却鲜有遗传。

无论科学家们放眼何处,似乎总能发现一只无形的基因影响之手在塑造着我们的生活。

揭秘双胞胎二三事:不可躲避的基因影响(图)

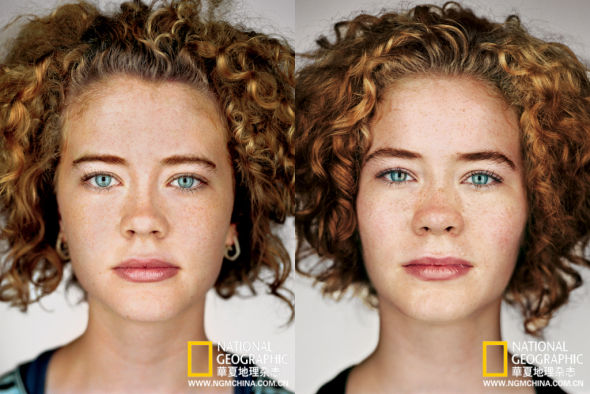

玛尔塔和埃玛

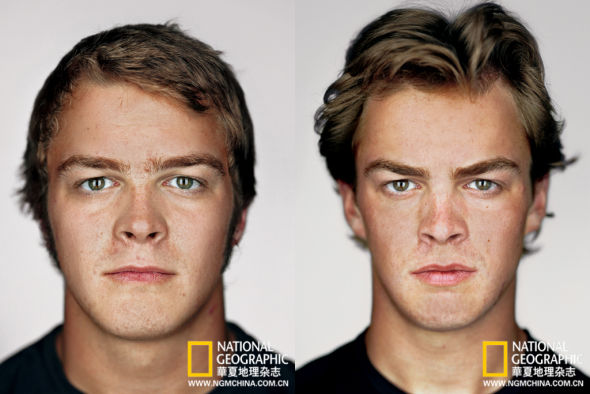

玛尔塔和埃玛 克里斯托弗和科尔

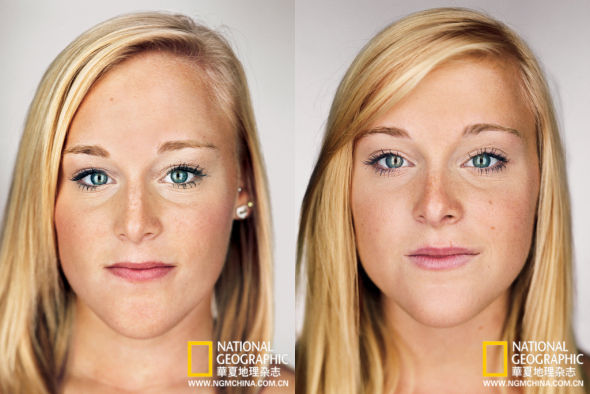

克里斯托弗和科尔 杰姬和杰茜卡

杰姬和杰茜卡 六岁的约翰娜-吉尔爱护地把一只手搭在姐妹伊娃的肩上。这对双胞胎都有轻微的自闭症,而这种疾病与遗传基因有关。

六岁的约翰娜-吉尔爱护地把一只手搭在姐妹伊娃的肩上。这对双胞胎都有轻微的自闭症,而这种疾病与遗传基因有关。 卡米尔-基特和姐妹肯纳利参与了这一部惊悚恶搞小电影的拍摄,但即便在不拍电影的时候,两人还是喜欢穿一样的衣服。这对双胞胎姐妹同时也是专业竖琴手,以前还一起当过跆拳道教练。

卡米尔-基特和姐妹肯纳利参与了这一部惊悚恶搞小电影的拍摄,但即便在不拍电影的时候,两人还是喜欢穿一样的衣服。这对双胞胎姐妹同时也是专业竖琴手,以前还一起当过跆拳道教练。 内德、弗雷德-米切尔兄弟迈着一样松松垮垮的步子,在南开罗莱纳州查尔斯顿的水边溜达。他们于1996年退休前,就在当地做维修潜艇的工作。对于像米切尔兄弟这样的双胞胎来说,二人同步的生活显得发乎自然。

内德、弗雷德-米切尔兄弟迈着一样松松垮垮的步子,在南开罗莱纳州查尔斯顿的水边溜达。他们于1996年退休前,就在当地做维修潜艇的工作。对于像米切尔兄弟这样的双胞胎来说,二人同步的生活显得发乎自然。 当道格-马尔姆和双生兄弟菲尔遇见吉尔-拉森和她的同胞胎妹妹杰娜时,道格让拉菲“挑一个,以后可别换啊。”如今,两队夫妇同住在爱达荷州的一座大房子里,家里的成员还有菲尔和杰娜之子蒂姆,以及道格和吉尔之女赖莉。

当道格-马尔姆和双生兄弟菲尔遇见吉尔-拉森和她的同胞胎妹妹杰娜时,道格让拉菲“挑一个,以后可别换啊。”如今,两队夫妇同住在爱达荷州的一座大房子里,家里的成员还有菲尔和杰娜之子蒂姆,以及道格和吉尔之女赖莉。每年夏天,八月的第一个周末,总会有成千上万对双胞胎齐聚于俄亥俄州的一个小镇——双生堡,它坐落在克利夫兰市东南边,是近两个世纪前由一对同卵双生子给它命的名。

他们成双成对地到来,为的是参加“双胞胎节”,在三天里欢宴不休:野餐,才艺表演,还有面貌相似度比赛。这节庆已壮大成了全世界最热闹的一场双胞胎集会。

密歇根州芬顿市沃尔夫家的戴夫、唐两兄弟每逢此节必至,已连续参加了好几年。他们与来这里的大多数双胞胎一样,都很享受彼此共度的时光。事实上,这两名53岁、蓄着全无二致的垂胸长髯的重型卡车司机,在过去18年里已一同驶过了差不多500万公里的路程,动辄拖着装满从纸尿裤到浓汤罐头等各式商品的货仓横越全美。漫漫途中,一人把持方向盘,另一人便在其身后的铺位上打盹儿。他们收听同样的基督教乡村音乐电台,对联邦政府有着同样的保守派吐槽,大嚼相同的老三样公路餐——辣香肠、苹果、淡味柴达奶酪。休假的时候,他们一起打猎或钓鱼。这样的生活方式适合他们。

“肯定是双胞胎的缘故。”唐说。

节庆的这天下午,两兄弟顺道进了一间科研帐篷。主持这项研究的是联邦调查局、圣母大学和西弗吉尼亚大学。在这顶大大的白色帐篷里,技术人员用高分辨率相机给一对对双胞胎拍照,采集他们的指纹并扫描其虹膜,以检验最新的面部识别软件能否把他们区分开。

“虽说同卵双生子在咱们眼里可能一模一样,数字成像系统却能分辨雀斑、毛孔、眉毛弯处的微细差别。”圣母大学的计算机科学家帕特里克· 弗林说,但迄今为止,即便是市面上最先进的系统也会被光线的变化、面孔表情及其他干扰因素所蒙蔽,无论对双胞胎还是普通人都有这样的问题。

由于沃尔夫兄弟的大胡子遮住了半张脸,更是难以识别。他们俩似乎觉得这事儿挺逗的。“他们拍了我的照片以后,”戴夫说,“我问一个家伙,假如我出去作一桩案子,然后回家刮了胡子,他们能看出是我干的吗?他别别扭扭地看着我说,‘大概够呛。但你可别真出去犯罪啊。’”

先天与后天

弗林这帮人并非唯一来此调研的科学家。经活动组办者点头,好多科研队都在场地边缘的一片停车场上搭了篷子。在联邦调查局研究组旁边的帐篷里,来自费城的莫内尔化学感应中心的研究者让双胞胎们各饮一小杯酒,查看他们是否有着同样的味觉反应。再旁边是克利夫兰市“大学医院”的大夫们,正就女性健康问题对双胞胎姐妹进行问卷调查。场地另一边还有一名宝洁公司的皮肤病专家在向双胞胎们采访皮肤损伤方面的问题。

对这些科学家乃至全世界的生物医学研究者来说,双胞胎提供了一个分清基因与环境的影响——即先天与后天——的宝贵机会。由于同卵双生子是单个受精卵一分为二后各自发育而成,他们(她们)基本上拥有相同的遗传密码。二人之间的任何差别,例如其中一个拥有更年轻的皮肤,则应是缘于日晒之类的环境因素。

另一方面,通过比较同卵双生子与异卵双生子(来自不同受精卵的双胞胎,通常有一半DNA彼此重合)的人生经历,研究者便可量化基因对人类生活的影响程度。如果同卵双生子在某种疾患上比异卵双生子有着更加接近的表现,那么人类对这种病的脆弱性肯定至少有一部分源自遗传。这两个分别掂量环境与遗传之影响的研究方向取得了不少关键成果,大大有助于我们理解先天与后天如何相互作用,逐步造就我们的性格、行为和对疾病的脆弱性。

然而,双胞胎研究的一些最新结果却令科学家们得出了一个激进的、近乎异端的新结论:在人成长中起作用的基本作用力并非只有先天和后天两种!根据近年兴起的一种表观遗传学学说,还有第三种产生影响的因素,它有时会充当沟通环境与基因的桥梁,在另一些时候则独立发起塑造生命的运作。

澳研究称近婚危害被严重夸大 真实影响微乎其微

澳大利亚莫道克大学(Murdoch University)的医学遗传学家阿兰·比特勒斯(Alan H. Bittles)日前发表新书称,一直以来,表亲结婚的健康风险都被严重夸大,不利于各国针对表亲结婚制定更为合理的法律法规,也不利于为表亲婚姻所产生的后代制定更为科学的医疗措施。

在这本名为《血缘背景关系》(Consanguinity in Context)的新书里,比特勒斯从法律、文化、宗教和医学角度,就表亲婚姻当中相关的常见误解进行了详细解释。比特勒斯表示,一直以来,表亲之间的结婚都是西方多数国家的禁忌。在美国的50个州里,有31个州已颁布法令,禁止嫡亲表兄妹之间结婚,只有在特殊环境下才能批准实施特例。

不过,在全球很多国家和地区,表亲婚姻这种做法早已得到容忍,甚至是鼓励。例如在南非和中东,20%至50%的婚姻都是在嫡亲表兄妹之间或者是更为亲近的亲戚之间举行。在全球范围内,有超过10%的人是与远房堂亲或者是更为亲近的亲戚结婚。在一些婚姻关系里,新人的父母之间本身也存在表亲关系。

生物学家查尔斯·达尔文(Charles Darwin)取了自己的表姐为妻,而达尔文的祖父母也是表亲关系。

允许表亲结婚的国家或者地区认为这种结合会产生积极的社会和经济效应,例如有利于增强家庭关系纽带,有力维护家庭财富等等。持反对意见的国家和地区或者科学家则认为,嫡亲表兄妹之间的婚姻会增加后代畸形的风险。但是,比特尔斯经过长达35年的研究之后发现,一直以来这种风险都被严重夸大。

比特尔斯表示,如果父母血缘关系相近,他们的子女会从父母处遗传相同的隐形有害基因,如果他们结婚,毫无疑问会增加后代患病风险。比特尔斯也承认,对于表亲结婚的相关研究表明,其后代患病几率及早死风险要比非近亲结婚高出3至4个百分点。然而,比特尔斯解释称,这一比例是建立在结婚的表亲之间都携带有隐形有害基因,但实际上,这种情况本来就微乎其微。他表示:“超过90%的表亲婚姻产生畸形后代的风险同普通人口一样。”因而,比特尔斯认为,表亲结婚的健康风险被严重夸大了。

此外,一直以来科学家更为关注的是表亲结婚会给后代带来何种不利的基因影响,却很少关注在非遗传因素方面,这种结合会给后代带来什么影响,是有利还是有害。比特尔斯表示,关于表亲婚姻的非遗传因素研究,例如这些人的社会经济状态、孕妇怀孕期间的饮食是否有别于普通孕妇等等,多数领域都是一片空白。

比特尔斯目前正专注研究早期人类近亲结合所带来的遗传性影响。他发现,在早期社会,近亲结合会产生一种名为“基因清洗”的有利效应,那就是疾病基因得到暴露并且逐渐从基因库中消除。这种效应使得在人类早期社会当中,因基因导致的疾病很难得到传播,往往自己就逐渐消亡。

如今,因人口流动性增加,并且伴随着北非、中东、中亚及东南亚地区移民的大量涌现,而在这些地区,往往表亲婚姻都十分普遍,因而从全球范围来看,表亲结婚呈逐渐上涨的趋势。但从长期来看,这种趋势最终会止步并且出现倒退,表亲婚姻这种现象只会越来越少。

比特尔斯表示,如果缺乏“基因清洗”效应,一些因基因变异所导致的疾病有可能会越来越多,并且传播性也会不同以往。他表示:“表亲结婚在一定程度上缓解了这种情况,如果表亲婚姻变少,我们的后代在未来可能会遭受更多疾病困扰。”(来源:《物理学》,编译:残剑)