科学

墨西哥海底洞穴现一万年前美洲最古老人类尸骸

新浪环球地理讯 北京时间9月16日消息,据美国国家地理杂志网站报道,考古学家在墨西哥尤卡坦半岛沿岸的海底洞穴中发现了美洲大陆最古老的人体骨骼之一,根据放射性碳年代测定法,科学家判断这具男性尸骸距今已有一万多年的历史,这将对古人类最早移民到美洲的时间判定提供新的线索。

海底洞穴惊现古人类尸骸

这具尸骸属于一个考古学家称为“小洞青年”(Young Man of Chan Hol)的男性古人类,其历史可以追溯到尤卡坦半岛尚是半沙漠地区的年代,或许能帮助揭示第一批定居者如何到达美洲大陆,以及他们的来历。“Chan Hol”(玛雅语的意思是“小洞”)洞穴在距坎昆以南大约80英里(约合130公里)的地方,就像深深嵌入加勒比海岸的圆凿。

2006年,在进入海底洞穴入口(位于水下大约10米处)以后,德国潜水者游了1800多英尺(约合550米),穿过布满岩层的黑暗隧道。他们在那里意外地发现了冰河时期的古人类残骸,立即通知了附近金塔纳罗奥州的考古学家。过去三年间,由墨西哥萨尔蒂略沙漠博物馆馆长阿图罗·冈萨雷斯(Arturo González)领导的一个研究小组,一直在研究和记录现场发现的骸骨,以便不会失去任何有价值的线索。

今年8月底,研究人员潜水进入洞穴,打捞出骸骨,放入盛满洞穴水的塑料袋中,然后密封于塑料箱中,以供在实验室进行研究。据研究人员介绍,大约一万年前,冰河时期的冰雪消融,导致海平面上升,淹没了当年埋葬这些尸骸的地方。他们由此得出结论,在洞穴被淹没以后,人类根本无法在里面生存,这也是他们认为“小洞青年”的历史至少有一万年的原因。

有助考证美洲早期定居者来源

冈萨雷斯表示,骨骼的准确年代必须由正在实施的放射性碳年代测定法确定,这项工作应该可以在三到四个月内完成。“小洞青年”骸骨是研究人员在图卢姆小镇周围的海底洞穴发现的第四具骸骨,而在其他三具骸骨中,其中一具名为“纳哈伦的女人”或“纳哈伦的伊夫”(Eve of Naharon),据认为年代比“小洞青年”还久远,估计有1.2万年左右的历史。

研究人员表示,“小洞青年”60%的骨骼保持完好,对于一具有一万年历史的尸骸来说极为罕见。尤其是他的牙齿,由于没有磨损,研究人员认为他在相对年轻的时候死去。据冈萨雷斯介绍,目前,这些骸骨封存于一个特制容器中,在接下来的半年到一年时间里风干,矿物质随着时间变硬,从而令残骸不像现在这么脆弱。在此之后,研究人员将对它们进行扫描以制作三维电脑模型,这样就可以与其他古代美洲土著人残骸骨骼进行比较。

冈萨雷斯表示,发现于金塔纳罗奥州洞穴的骸骨可能迫使科学家改变对美洲早期定居者的原有看法。例如,“小洞青年”和“纳哈伦的女人”的头骨结构特征表明,它们的主人应该是南亚人和印度尼西亚人的后裔,并非是像北美其他已知早期移民一样,来自于北亚。冈萨雷斯称,这项发现支持了一种观点,即在不同历史时期,有好几批人通过曾经连接西伯利亚和阿拉斯加的但现已沉没的大陆桥,经白令海峡进入北美。

死因尚难以确定

据德国海德尔堡大学地质学家沃尔夫冈·斯蒂尼斯贝克(Wolfgang Stinnesbeck)介绍,今天,墨西哥尤卡坦半岛表面被雨林所覆盖,而在“小洞青年”生活在那里的时候,尤卡坦半岛是一片半干旱的大草原。斯蒂尼斯贝克没有参与冈萨雷斯的研究。他说:“尤卡坦半岛表面很干燥,没有江河湖泊。”斯蒂尼斯贝克指出,当时,古人类很难找到饮用水和阴凉处,只好躲避于地下洞穴,到那里寻找饮用水。

冈萨雷斯表示,地下洞穴可能还起到精神上的作用。冈萨雷斯指出,研究人员发现“小洞青年”时,他的骸骨的姿势不同寻常:两腿弯曲,胳膊沿着身体两侧抱拢,这表明有人有意将“小洞青年”放在洞穴里,或许是作为葬礼的一部分。

冈萨雷斯说:“我们目前确实不清楚‘小洞青年’的死因,但鉴于发现时他的奇特姿势,我们认为他是被人放到这里的。”他补充说,研究小组还在洞穴内发现篝火证据,这或许表明照亮洞穴是葬礼仪式的一部分。

由于到处是钟乳石和石笋,发现“小洞青年”残骸的洞穴可能被选作他的安息之所。钟乳石和石笋都是圆锥形岩石,前者倒挂于洞顶,后者从地面突出来。冈萨雷斯说:“紧挨‘小洞青年’头部的是一组钟乳石,这可能让‘小洞青年’的亲人想到要将此地作为他的安息之所,或是死后重生之路开始的地方。”(秋凌)

哈勃拍到飞马座濒死恒星完美螺旋状残骸(图)

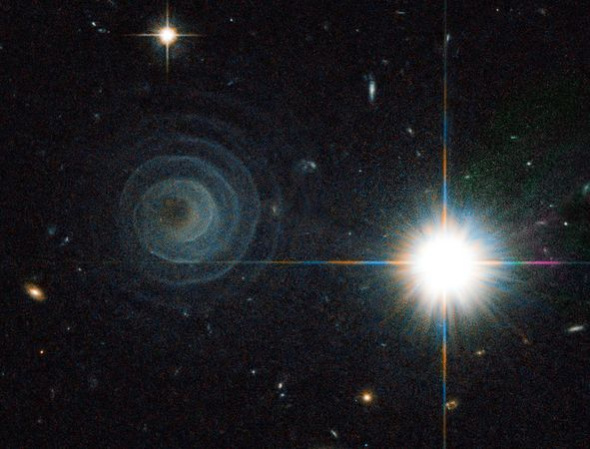

新浪环球地理讯 北京时间9月13日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国宇航局于上周公布了一张“哈勃”太空望远镜拍摄的最新照片,展现了一个极为“完美”的星际螺旋状天体绕双星系统“飞马座LL”(Pegasi LL)旋转的壮观景象。

1.“死亡螺旋”

天文学家认为,由于双星系统“飞马座LL”中的一颗恒星正在走向死亡,最终形成了螺旋状天体间隔均匀的光环。多数超大质量恒星都会以超新星的形式结束自己的生命,“飞马座LL”却不同,它安静地褪去外层的气体和尘埃物质,形成所谓的行星状星云。那颗濒死恒星自身依旧被布满灰尘的茧状物所覆盖,但它仍以每小时3.1万英里(约合每小时5万公里)的速度喷射物体,每800年形成一圈新的光环。

美宇航局喷气推进实验室天文学家拉夫温德拉-萨哈伊(Raghvendra Sahai)表示:“如果一颗恒星处于静止状态,它大概会以同样的速度向四面八方喷射物质。”不过,那颗濒死恒星是在绕“飞马座LL”中心旋转过程中不断失去物质。由于它每800年绕“飞马座LL”运行一圈,其丧失的物质以规则的几何形状缠绕在这个双星系统周围。

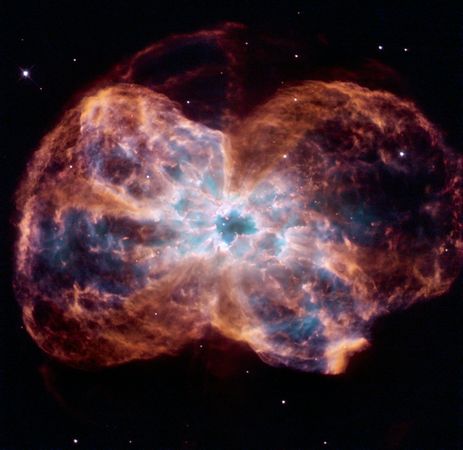

2.“猫眼”星云

与刚刚开始失去外层气状物质的飞马座LL不同,形成著名“猫眼”星云的恒星正在加速走向灭亡:在这张“哈勃”太空望远镜2004年拍摄的照片中,一颗白矮星清晰可见。这颗白矮星其实是形成所谓行星状星云的濒死恒星的稠密核心。根据这张照片,白矮星周围至少有11圈昏暗的光环。

这些光环可能是在白矮星以一波波脉冲形式喷射物质时形成的,或者,它们可能是那颗濒死恒星曾经是像飞马座LL这样的双子星系一部分的证据。萨哈伊说:“眼下我们只是看到一颗恒星,但这不一定意味着,它始终是一颗恒星。种种理论表明,伴星已经被主恒星所吞噬。”

3.行星状星云

并非所有濒死恒星都会留下几何形状如此完美的残骸,比如,这张2007年“哈勃”望远镜拍摄的照片,行星状星云NGC 2440的耳垂状不规则体就提供了证明这一理论的证据。形成这个行星状星云的孤独恒星可能在定期爆发期间不均匀地喷射物质,令气体和尘埃物质以不同方向喷射而出。今天,NGC 2440行星状星云的白矮星(已知最热的白矮星)正在释放强烈的紫外光线,使周围的恒星残骸发着光。太阳也将在大约50亿年内结束自己的生命,诞生一个行星状星云。

4.太空“靶心”图案

濒死恒星与宇宙中这样的“靶心”无关,相反,我们在这张2008年“哈勃”望远镜拍摄的照片上看到的双环系统,其实形成于一种称为引力透镜的现象。呈现完美几何形状的光环被称为“爱因斯坦光环”,分别来自于两个距地球110亿和60亿光年远的星系。

第三个超大质量星系(明亮的靶心中央)恰恰处于另外两个距地球仅30亿光年远的星系前面。由于三个星系这种奇特的排列方式,最近星系的引力使另外两个星系的光线变形并放大,产生环状效应。这种引力令太空中光线弯曲的看得见的证据,可能有助于科学家绘制原本看不到的暗物质的分布图。(秋凌)

各地火旋风奇观:核心温度可达1000度(组图)(2)

5.2007年8月德国人造火旋风

2007年8月,德国沃尔夫斯堡斐诺科学中心,参观者观看一个人造火旋风由多个空气喷射通气口形成的壮观景象。现实世界的火旋风不会像这样保持垂直不动,但也不会赢得任何速度记录。福托菲尔说:“通常情况下,它们的移动速度相当缓慢,大概同你走路速度差不多,甚至更慢。”

6.2008年美国加州火旋风

2008年11月15日,美国加州约巴林达山火燃烧时,火旋风逼近住宅区。火旋风可以将所到之处的物体点着,还可以将燃烧的残骸卷到周围。由火旋风形成的大风同样十分危险。超大火旋风的风速甚至超过每小时100英里(约合每小时160公里)——足以将树木吹倒。

7.2006年美国加州火旋风

2006年,美国加州卡斯蒂奇附近洛斯帕德雷斯国家森林公园发生大火期间,不停旋转的圆柱状火焰呈弧形飘向空中。福托菲尔说,火旋风可以持续一小时甚至更长时间,它们不能直接被扑灭。(秋凌)

各地火旋风奇观:核心温度可达1000度(组图)

新浪环球地理讯 北京时间9月6日消息,据美国国家地理网站报道,近几个月来,由于遭遇罕见的干旱少雨天气,美国和巴西等美洲国家燃起了山火,一旦火点刮起龙卷风,便会形成罕见的火旋风景观。龙卷风夹起的火焰高达数米,像一条火龙旋转前进,所到之处寸草不生。

1.夏威夷火旋风

2010年8月29日,夏威夷莫纳克亚山南坡形成“火旋风”,将尘埃和烟雾掀到半空中,消防员则在远处观望。因区域性干旱诱发1400英亩(约合566公顷)的地方发生山火,形成了罕见的火旋风景观。据美国林务局密苏拉火焰科学实验室机械工程师杰森-福托菲尔(Jason Forthofer)介绍,火旋风亦称“火焰龙卷风”、“火魔”,这些火焰旋风其实并不罕见,只是鲜有记载。

例如,最近有报道称巴西圣保罗州出现了火旋风奇观,圣保罗州的干旱持续三个月之久,结果在龙卷风经过一处燃烧的田野时,形成了巨大的燃烧的“火龙”。福托菲尔研究火旋风目的是保护消防员。他说:“如果我们可以确认导致火旋风的条件,对于消防员来说无疑是个好消息,因为总有些人会被这种奇特的自然现象烧伤。”

2.房屋陷入火海

根据这张资料照片,火旋风在一处燃烧屋顶的烟囱附近打旋。据福托菲尔介绍,火旋风的形成需要一定的条件,在剧热和湍流风的共同作用下,会形成飞快移动的空气漩涡,这些漩涡可以收紧变成龙卷风一样的结构,吸入正在燃烧的残骸和可燃气体。火焰龙旋风一般由核心部分(其实就是着火部分)和看不见的袋状旋转空气构成,袋状旋转空气不断将新鲜氧气输送给核心部分。

常见火旋风的核心部分通常直径约为1至3英尺(约合0.3至0.9米),高50至100英尺(约合15至30米)。在适当条件下,还能形成像直径达数十英尺、高度达1000英尺(约合300米)的超大火旋风。福托菲尔说:“这些超大火旋风至少每年在美国形成一次。”

3.2002年5月美国加州圣玛格丽塔大牧场火旋风

2002年5月,美国加州圣玛格丽塔大牧场,由山火引发的火旋风席卷一处山脊顶部。据福托菲尔介绍,火旋风核心部分温度可达2000华氏度(1093摄氏度),足以将从地面吸入里面的灰烬重新点燃。他说:“我们尚不完全确信这一点,它只是一项理论。这就仿佛是某个人尝试点燃某种东西:如果你令其在空中膨胀的足够大,你确实可以让其燃烧,但如果它始终紧缩地像团状,它就不会燃烧。”

4.2008年英国泥煤中升起的火旋风

2008年,火旋风从英国班格尔某农场燃烧的泥煤中升起。福托菲尔说,地面植被燃烧后释放的富含碳的可燃气体是大多数火旋风的燃料。他说:“地面植被的热量到了一定程度后会释放气体,有些气体不能燃烧,因为它的周围没有足够多的氧气。”

一旦被快速移动的气体吸收,这些没有燃烧的气体会在火旋风核心周围运行,直至到达拥有足够新鲜、被加热氧气的区域,令气体燃烧。据福托菲尔介绍,这是火旋风核心部分的火舌看上去如此高、如此“瘦小”的原因:“这些气体在遇到足够多的氧气以前不会燃烧,可能只有升到半空中才会燃烧。”

一周太空照:美测试最大固体火箭发动机(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月6日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周公布的精彩太空图片,包括展现太阳磁、蓝色环礁湖和火箭发动机测试在内的图片均榜上有名。

1.狂怒的成功

美国宇航局网站称DM-2发动机于8月31日进行测试,测试中出现炽热白烟翻腾的景象。DM-2是迄今为止用于飞行的体积最大且功率最大的固态火箭发动机。此次测试在犹他州布里格姆市进行并最终取得成功。测试获得的数据将帮助科学家对这种可产生360万磅(约合163万公斤)推进力的发动机进行 评估。据宇航局透露,DM-2发动机可能被用在未来的重型运载火箭上。

2.蓝色环礁湖

照片于8月13日由一名宇航员拍摄,展现了法属波里尼西亚的玛泰瓦环礁。这个环礁呈青蓝色,与周围太平洋水域的深蓝色形成鲜明对比。它是一座环形岛屿,中心包裹着一个湖泊,是世界上最大的环礁链——土阿莫土群岛的一部分,同时也是其中较为独特的一个。

这幅照片由美国宇航局“地球观测台”在线图书馆于8月30日公布。他们表示,玛泰瓦环礁中心的湖泊拥有一系列脊结构(中部白色区域)以及一些由遭侵蚀的珊瑚礁形成的小盆地。这个长6英里(约合10公里)的环礁外围大部分都被森林(绿褐色)覆盖。

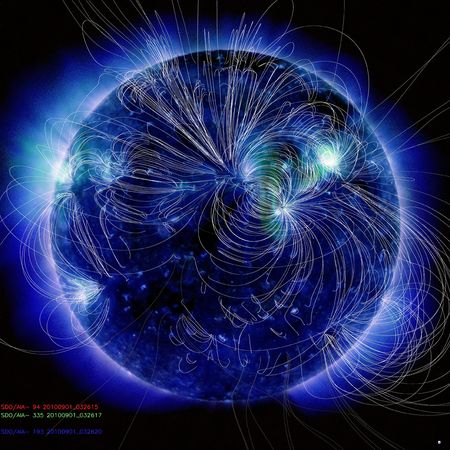

3.太阳磁场

一幅展现1日太阳磁场特征的合成图片,共存在3种不同波长的光线。这幅图片采用了美国宇航局(NASA)太阳动力学天文望远镜的大气成像组件拍摄的照片,以及有关当时太阳磁场线特征的模型。大气成像组件是这个在轨运行的望远镜搭载的3个重要观测设备之一,每10秒钟拍摄10种波长下的太阳照片。将几幅这样的照片叠加在一起便可展现太阳发生的一系列磁活动,例如日珥爆发以及日冕物质抛射。

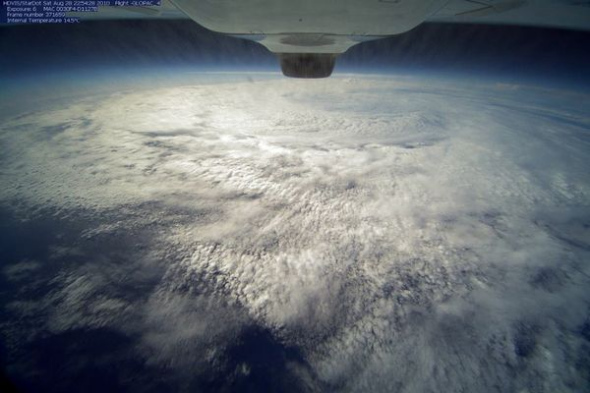

4.热带风暴“弗兰克”

美国宇航局的无人驾驶飓风监测飞机“全球鹰”8月28日拍摄的热带风暴“弗兰克”,此时的风暴正在墨西哥的下加利福尼亚沿岸肆虐。2010年初,“全球鹰”完成其第一次科研飞行。它的飞行时间可达到30个小时,最大飞行高度可达6万英尺(约合1.8万米),最远飞行距离为1.1万海里(约合2万公里)。凭借空前的飞行距离和续航时间,这架无人机负责对大西洋和太平洋上空的大气进行研究。

美国国家海洋与大气管理局的“全球鹰”任务科学家大卫·费瑞在一份声明中表示:“我们可以进入此前无法进入或者并未进行探测的区域,并在更长时间内对大气进行研究。这是常规有人驾驶飞机无法做到的。”

5.星城

在这幅新公布的照片中,数百颗年轻明亮的恒星加热了三角星座内的气体,使其发出显眼的红光。它被誉为展现恒星形成区NGC 604的最清晰的照片。图片于8月30日公布,采用了美国宇航局/欧洲航天局哈勃太空望远镜在一系列波长下获取的数据。

这座“星城”是三角星座内规模最大的“恒星托儿所”,宽度大约在1500光年左右。“婴儿恒星”产生的辐射不仅加热附近区域,同时也在周围的氢气中形成气泡,让NGC 604得以拥有复杂的结构。(孝文)

印尼深海发现奇异生物:海葵吸附寄生蟹搭便车(2)

5.“壮观”的海参

据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,在这张拍摄于7月27日的“壮观”照片中,一个自由游动的海参在10515英尺(约合3205米)深海底的冰冷海水中穿行。全世界已知的海参有1250种,它们以其独特的外形命名,或生活在海底或海底附近,或栖息于浅滩。一旦受到威胁,有些会释放出有粘性的细丝诱捕敌人。有些则将“自残”作为一种防卫机制:它们剧烈收缩肌肉,从肛门中喷射出一些内脏。当时机成熟,很快再生新的内脏。

6.粉红珊瑚

在这张由“俄刻阿洛斯探险者”号探险小组公布的照片中,一条肉乎乎的海蛇尾摆动着身躯在粉红色的珊瑚中穿梭。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,粉红色珊瑚由一组复杂、微小的骨骼结构构成,被一种有机“黏合剂”粘到了一起。

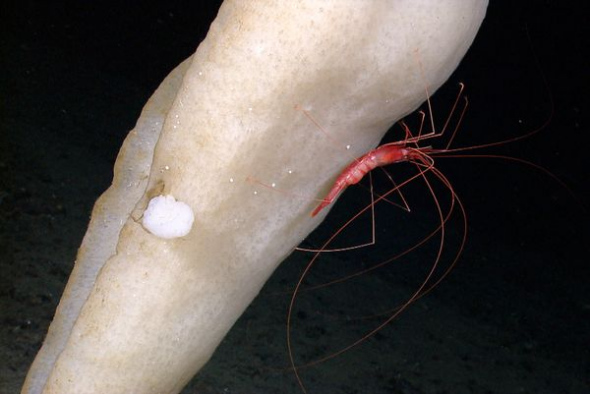

7.吸附于海绵上的小虾

在这张由“俄刻阿洛斯探险者”号探险小组公布的照片中,一只长腿小虾吸附于海绵之上。他们在0.5英里(约合0.8公里)的海洋深处,发现了最初看上去像是“公园中的美丽花朵”。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,科学家后来确认它可能是一种新的食肉海绵。新发现的海绵看上去具有粘性玻璃针状物,可以慢慢伸出去捕捉食物——极有可能是路过的浮游生物。

8.深海幽灵鲨

遥控操纵潜水器在苏拉威西岛附近的深海捕捉到银鲛(幽灵鲨)的照片。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,在距今大约4亿年前,幽灵鲨从其最亲近的亲属——鲨鱼家族中分离出来。为了在漆黑一片的深海中发现猎物,幽灵鲨头上进化了敏感的受体,可以捕捉到其他动物电场的变化。有些幽灵鲨的头部还有更为独特的“机关”:例如,科学家日前在东太平洋发现的黑色幽灵鲨,前额就长出了性器官。

9.远古珊瑚

这是美印联合探险小组8月5日在大约4500英尺(约合1400米)深处的海山上发现的硬珊瑚。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,这个珊瑚的年代可能追溯至距今1000年至6000年以前。(秋凌)

印尼深海奇异生物:海葵吸附寄生蟹搭便车(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月2日消息,据美国国家地理杂志网站报道,从今年6月23日至8月14日,由美国与印度西尼亚科研人员组成的联合探险队对苏拉威西岛附近海洋深处进行了探索,发现了包括深海幽灵鲨、十腕海星在内的许多奇异的海洋生物。

1.“搭便车”的海葵

在这张照片中,一只海葵趴在寄生蟹身上“搭便车”,它属于美印联合探险队上周最新公布的一组“罕见而令人激动”的照片。这组高清晰照片摄于印度尼西亚苏拉威西岛附近,捕捉到“前所未见”的海景和五颜六色、奇异的海洋动物,它们都是由美印联合探险队乘坐的美国船只“俄刻阿洛斯探险者”(Okeanos Explorer)号携带的遥控操纵潜水器拍摄的。

据美国国家海洋与大气管理局(NOAA)介绍,遥控操纵潜水器下潜27次,对长800英尺(约合240米)、宽2英里(约合3.2公里)的水域进行了探测,发现了至少40个科学家前所未知的海洋物种。这次探险任务大约为期两个月,是美国国家海洋与大气管理局与印尼海事和渔业部实施的一个多年合作项目的第一个阶段,旨在记录印度尼西亚海洋生物,深入了解解决酸化和过度捕捞等海洋问题的办法。

2.奇异十腕海星

这只有十个腕的海星是遥控操纵潜水器于8月2日在大约880英尺(约合270米)的海洋深处发现的。大多数海星种类有五个腕。据美国国家海洋与大气管理局专家介绍,美印联合探险任务代表着“全新的海洋探索模式”,因为陆地的科学家和海上的技术人员可以通过卫星和“俄刻阿洛斯探险者”号上的高速网络连接实时地建立联系。

美国国家海洋与大气管理局局长简-卢布琴科(Jane Lubchenco)在一份声明中表示:“看到这些来自于一个遥远世界的现场照片,甚至比我们在计划此次探险任务时我想象的一幕还令人惊讶和兴奋。让不同学科的科学家建立联系,实时分享观测数据,这种能力的重要性的确无法估量。”

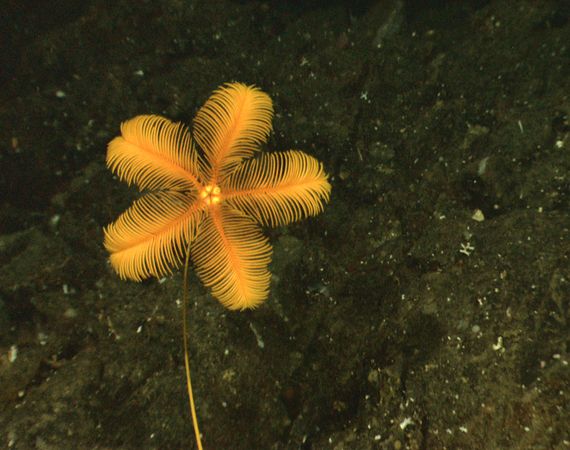

3.孤独的海百合

像照片中这样的有高茎的海百合曾经覆盖海洋表面。加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚大学深海科学家韦雷娜-塔尼克里夫(Verena Tunnicliffe)在一份声明中称,海百合现在十分罕见。一个研究小组从美国国家海洋与大气管理局太平洋海洋环境实验室的探索任务指挥中心观测了此次美印联合探险,而塔尼克里夫就是这个小组的成员之一。她说:“我在职业生涯仅仅看到过几个,但在这次探险中,我吃惊地看到海百合的种类竟然如此丰富,几乎每一次下潜都能看到它们。”

4.鲂鮄的“歇脚地”

鲂鮄(亦称猪叫鱼)属于底栖鱼类,拥有多副具有专门用途的鳍,如一些鳍可以令鲂鮄游动,而有些鳍则可以令其在海底歇息。这张鲂鮄的照片在8月2日摄于大约915英尺(约合279米)的海洋深处。从6月23日至8月14日,在美印联合探险小组为期约两个月的探险中,总共拍到10万张新照片和100个小时长的视频片段 。

大西洋垃圾带塑料失踪之谜:或被鱼类吃掉(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月26日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家的最新研究表明,“大西洋垃圾带”的塑料垃圾数量在过去20年没有增加。乍一听上去,这似乎是个好消息,但据他们介绍,塑料垃圾并不是没有增多,而是多出来的塑料碎片可能被海洋生物吃掉了。

据领导实施这项研究的伍兹霍尔海洋研究所海洋教育协会(SEA)海洋学家卡拉-拉文德-劳介绍,“北大西洋垃圾带”类似于“太平洋大垃圾带”,在某种程度上就像是“塑料汤”区域,无边无际,虽然“汤预示你可能会看到蔬菜。”不过,大西洋上的垃圾多以微小塑料碎片(从垃圾填埋场吹过来或人类扔进海洋的塑料袋和塑料瓶)的形式存在,漂浮于距北美海岸数百英里一片尚未探明的公海区域。

卡拉和同事最近分析了过去22年从“大西洋垃圾带”搜集的数据,发现那片区域的垃圾密度没有随时间推移而增加。但是,即便考虑到垃圾回收利用速度有所增强这个因素,人类过去20年对塑料的使用仍呈增长趋势。多出来的那部分塑料都到哪儿去了?卡拉说,由于一些垃圾太小,研究人员根本不可能对其进行记录:“我们的网只能捕获尺寸超过三分之一毫米的碎片,有些塑料肯定会分解成比这更小的碎片了。”

有些碎片可能被误将塑料当作浮游生物的海洋生物吃掉了。浮游生物是指自由漂浮在海上的微小海洋植物和动物。另外,塑料碎片还有可能在沾满海洋细菌后重量加重沉入海底。今年初,艾尔加利塔海洋研究基金会的安娜-康明斯(Anna Cummins)和马库斯-埃里克森领导另一个探险小组试图对大西洋垃圾带展开研究,同时打算布置沉淀物取样器,用以测试可能沉入海底的塑料碎片。据康明斯介绍,由于恶劣天气的影响,这次探险之旅半途而废。

卡拉表示,研究人员无法分辨个别塑料碎片的存在时间,因为目前尚无任何化学方法可以测定以石油为材料的产品年代。这样一来,分辨看似稳定的垃圾量是否会出现逆转几乎不可能。卡拉指出,目前还没有办法追踪塑料碎片的来源:“我们不会看到上面印有‘美国制造’字样的可乐瓶。”

电脑对海洋环流的模拟结果表明,通往“大西洋垃圾带”的捷径始于美国东海岸。卡拉称,虽然海洋教育协会探险队到达百慕大群岛以东1000英里(约合1609公里)处,“我们仍不能发现大西洋垃圾带的最东端”。

埃里克森表示,艾尔加利塔海洋研究基金会的探险队继续向东行进,一路来到葡萄牙附近的亚速尔群岛,“从百慕大群岛到亚速尔群岛,我们搜集的样本中就有塑料。”卡拉补充说,整体而言,研究结果“讲述了一个令人沮丧的故事。你可能认为‘大西洋垃圾带’没有增加,但我本人不敢保证。”研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。(孝文)

揭秘奇特蜂窝状云团:不停变换形状(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月23日消息,据美国国家地理网站报道,美国国家海洋与大气管理局(NOAA)科学家实施的最新研究结果表明,一种奇特的蜂窝状云团相互之间能够“交流”,以同步变换形状或重组。科学家表示,如果他们可以确定不同形状的云团是怎样形成的,气候预测会因此变得更准确。

1.蜂窝状云团

在这张照片中,秘鲁海岸上空的缕缕青云形成蜂窝状结构(中)。美国国家海洋与大气管理局(NOAA)的最新研究结果显示,这种开放蜂窝状海上云团相互之间可以“交流”,以便同步、不停地变换形状或重组。在厚厚的蜂窝状云团壁内,水滴增多,接着作为降雨落到地面,蜂窝状云团壁消失,雨滴在降落过程中蒸发,令空气温度下降,进而产生向下气流。

据参与实施这项研究的美国西北太平洋国家实验室物理学家王海龙(音译)介绍,当向下气流与海面相接触,它们会向外流动,相互碰撞,“迫使空气再次向上运行”,“在不同位置形成新的开放蜂窝壁。”作为重组循环的一部分,新形成的云团最终会同步降雨,而整个重组循环会持续数天时间。

2.六边形封闭云团

南大西洋上空一条狭长地带笼罩着六边形云团——连阴天常见的“封闭蜂窝”系统。美国国家海洋与大气管理局的最新研究或许有助于搞清降雨在决定云团形状方面的作用,这反过来又能确定有多少阳光到达地面。据王海龙介绍,与上图由降雨驱动形成的开放蜂窝状云团结构相比,封闭蜂窝状云团太小,无法轻易变成雨滴。他说:“那两个不同形状对太阳辐射具有截然不同的反射能力。开放蜂窝向太空反射的太阳辐射更少,结果让更多的太阳辐射渗透到海面,从而令海洋温度上升。”

3.同步循环变形

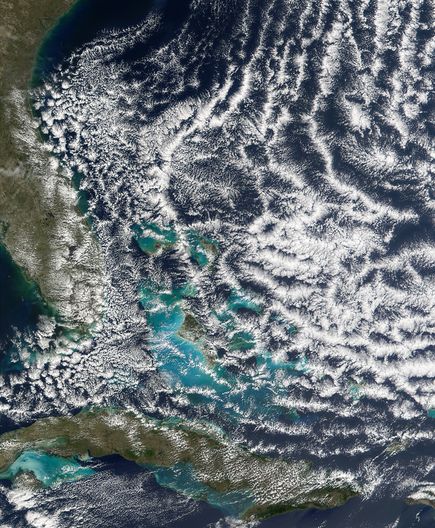

巴哈马群岛上空笼罩的开放蜂窝状云团。实施最新研究的科研团队注意到,蜂窝状云团能以同步循环进行重组。在电脑模型上模拟了形状不断变换的云团以后,研究人员把降雨锁定为每个重组事件的潜在催化剂。据美国国家海洋与大气管理局介绍,将海上云团的精确测量数据返回地面的船载扫描激光器,证实了研究人员的这种猜测。“交流”云团系统从本质上讲是自我组织的典型例证,似乎能在没有人的外部干预情况下有目的地形成。这一过程还发生在晶体生长、行星形成和昆虫聚集等事件中。

一周精彩太空照:从水星回望地球月球(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月20日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与欧洲航天局最新拍摄的璀璨球状星团、北极冰川崩裂及土卫二虎纹状裂缝等壮观景象。

1.从水星回望:地月相依相伴

根据美宇航局8月17日公布的照片,从1.14亿英里(约合1.83亿公里)之外回望,地球和月球看上去就像点缀于闪闪恒星背景下的两个亮点。这张照片是由美宇航局“信使”号飞船拍摄的。“信使”号目前正在稳定的水星轨道上运行,水星也是距离太阳最近的行星。它一路上还在寻找水内小行星(vulcanoid),即理论上存在于水星与太阳之间轨道的岩质小天体。迄今,科学家尚未发现水内小行星,“信使”号是美宇航局发射的第一颗绕水星轨道飞行的探测器,令其具备了寻找暗淡小天体的独特优势。

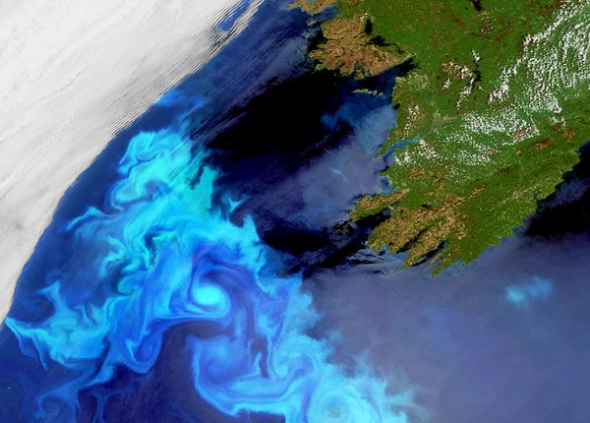

2.浮游生物形成铁蓝色漩涡

据欧洲航天局本周公布的卫星照片显示,浮游生物大量繁殖引起的水花在爱尔兰海岸附近形成了铁蓝色的漩涡。这张照片摄于今年5月。浮游生物是漂浮于海面或海面附近的微小海洋植物。每年春季,在自然条件的驱使下,北大西洋的浮游生物大量繁殖给海水染上了某种色彩,令一群群的微小植物从太空清晰可见。

3.璀璨球状星团

据美宇航局8月16日公布的照片显示,温暖的尘埃光环(绿色)分布于半人马座球状星团周围,这张照片是由美宇航局WISE太空望远镜拍摄的。半人马座球状星团肉眼可以看见,早在古代就被天文学家发现。最初以为它是恒星,19世纪,天文学家最终确认它是一个在引力作用下由数百万颗恒星组成的星团。大量研究表明,半人马座球状星团中心地带有一个黑洞。据美宇航局介绍,由于所有星系的中心地带都被认为有黑洞,半人马座球状星团应该重新分类,而在最新照片中,它则变成了光秃秃的矮星系。