科学

揭秘美国神秘51区:硬板纸飞机骗过苏联卫星

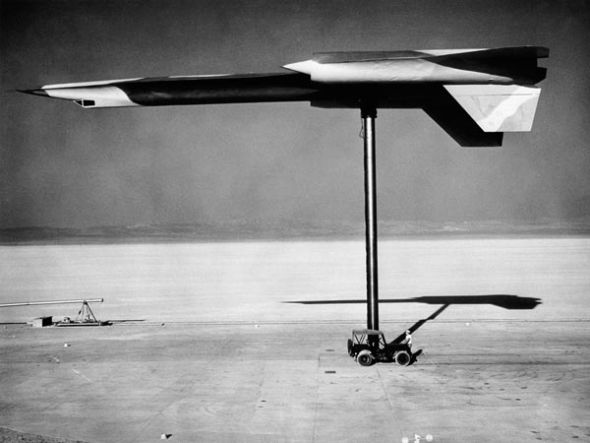

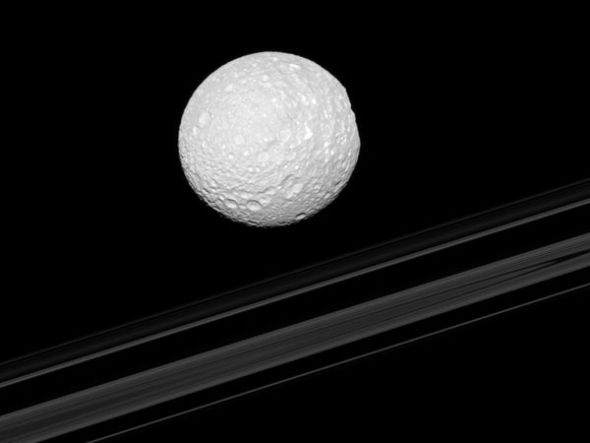

1950年代末,一架A-12飞机的模型正在内华达州的51区基地进行测试

1950年代末,一架A-12飞机的模型正在内华达州的51区基地进行测试新浪环球地理讯 北京时间5月24日消息,据美国《国家地理》网站报道,相信很多人都对美国神秘的51区有所耳闻,并且常常将它和外星飞船联系在一起。即便今天我们仍然对这里究竟是不是有外星飞船一无所知,但随着大量有关档案的解密,以及保密期限的到期。当年在51区工作的老兵们开始向我们讲述一些不为人知的秘密,其中包括一些他们当年如果巧妙的利用一些简陋的令人惊讶的手段骗过苏联侦察卫星的故事。 [美国51区机密侦察机坠机照片解密曝光]

美国中央情报局在1955年建立了51区,这座位于内华达州荒凉沙漠腹地的秘密基地被用于测试和开发属于美国最高机密的军事项目。时至今日,50年过去了,这个神秘的基地依旧不存在于任何美国官方的地图上,严格意义来说,它仍然“并不存在”。

在上世纪50~60年代,51区是OXCART项目的核心地区,这一项目的目标是发展用于替代著名的U-2间谍侦察机的后继机型。

根据设计指标,OXCART型飞机应当能在苏联上空执行秘密侦查和情报收集任务而不被察觉。但不久之后51区的工作人员们便意识到,即使只是在测试阶段,他们也必须设法避开苏联无所不在的耳目。

51区的猫鼠游戏

51区的工作人员发现,他们称作“垃圾箱”的苏联侦查卫星会定期飞越内华达州上空进行侦查。

而根据伯内斯(T.D. Barnes),一位前51区超音速飞机专家的说法,美国的情报机关开始为51区提供一些技巧,以便赢得这场国际猫鼠游戏。当时伯内斯在这里还担任着电子战方面的工作。

由于现在已经过了向中情局允诺的保密期,伯内斯可以向外界透露一些信息,他说:“每天早上的例行安全会议上,他们会给我们提供一份苏联在轨道上的卫星清单,我们还会知道这些卫星精确的过境时间。”他告诉美国《国家地理》的记者说:“这就像是一份天气预报表,我们甚至会被告知某一时间飞临上空侦查的是红外波段卫星或者其他什么波段的。”

OXCART的原型机经常会被高高悬挂在一根柱子顶端,用以借助雷达测试器隐身性能。这种测试是在室外进行的,而这样的暴露则引起了苏联间谍卫星的极大兴趣。

“这真是一场捉迷藏游戏,如果当飞机正在室外进行测试,而此时正好有苏联卫星正在飞来,我们就会赶紧将飞机推进机库内藏匿起来。”

前51区物资采购员吉姆·弗里德曼(Jim Freedman)补充说:“这样的状况使得各项工作很难进行,一切都非常困难。”

他说:“为了开展工作,你不得不使用吊车将飞机悬挂到柱子顶端,然后推出机库,到外面去进行测试,但是很快你就必须把它推回机库,然后再推出去再推进来…如此反复,非常折腾。”

51区的阴影

但事实证明,即使是这样反复折腾的捉迷藏还是远远不够的。中情局的间谍们很快获悉,苏联已经得到了一份有关OXCART的草图,这是他们利用红外线侦查卫星获取的。

这是因为在炎热的沙漠中,悬挂在柱子顶端的飞机会遮住下方的土地,产生一片阴影区,这片阴影区的温度低于周围的沙地。即使飞机被移走,这种温度阴影仍然能被红外线侦测发现。

伯内斯告诉《国家地理》:“这就像是一个停车位。当所有的汽车都开走之后,因为地面的温度存在差异,你仍然能轻而易举的知道这里刚才究竟停了多少辆车。”

为了反制苏联的红外线间谍卫星,51区的工作人员们开始用硬板纸和其他简陋的材料制作高度逼真的“飞机”,将它们放置在室外,以制造阴影假象,以便迷惑苏联的轨道侦查。

据伯内斯回忆:“我们真的和红外线卫星玩上了!”

领先时代,英年早逝

由于采用了大量成功有效的对抗措施,对于这款U-2侦察机的后继机型,在上世纪60年代中期美国官方主动公开这一项目之前,苏联一直没能弄清这其中的奥秘。

但是在这一项目进行的2850次绝密试飞期间,确实有无数人目击天空中出现一种形状古怪,能以超过3马赫飞行的飞行器。这些钛合金怪物的身份成谜,甚至连飞行控制员和商业客机驾驶员也无法辨认出其身份。这样的事实进一步增加了和51区有关的外星人谣言。

不过最后,一切的努力终于获得了回报。51区的工程师们设计出了A-12飞机。这被一些人认为是人类设计出的第一种隐形飞机。

A-12能以3220公里的时速飞行,飞越整个北美大陆仅需70分钟。在高速飞行的同时它还能进行高分辨率照相侦察,从超过2.7万米的高空分辨出地面上脚印大小的物体。

但是根据中情局历史学家大卫·里伯格(David Robarge)的描述,这种当时最先进的侦察机却从未被真正用于对苏联的航空侦察行动。正当A-12完成各项测试,具备任务执行能力之时,美国空军已经开始着手研制其后继机型:SR-71“黑鸟”侦察机。

后来,由于财政压力,以及中情局和美国空军之间的激烈竞争,A-12——这款51区最伟大的创造之一,在仅仅服役一年之后的1968年就被宣布退役。(晨风)

新浪环球地理图片及文字为美国国家地理数字媒体事业部授权新浪独家使用,未经书面许可不得转载

地球上寻找外星生命9大热区:黄石公园上榜(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月17日上午消息,据美国国家地理杂志网站报道,天文学研究并不意味着一定要拥有一架太空望远镜。研究过程中,天体生物学家借助的设备便不是太空望远镜,而是显微镜。天体生物学研究宇宙中生命的起源、进化、分布和未来。这一涉及多学科的研究领域目光聚焦于寻找太阳系的适居环境和系外适居行星,寻找火星及太阳系其他天体生命起源前的化学迹象和生命存在证据,对地球生命的起源和早期进化进行实验室和实地研究,同时研究生命适应地球和太空环境的潜力。

很多天体生物学家经常要造访地球上一些最美丽的地方,寻找极端怪异的细菌、古代化石以及可能为了解外星生物以及生命如何在其他行星进化提供线索的其他生命迹象。最近,美国宇航局公布了一组照片,名为“从地球到太阳系”(以下简称FETTSS),展现一系列行星探索目的地,其中包括地球上一些能够上演天体生物学发现的地区。

受2009年国际天文年“从地球到宇宙”(以下简称FETTU)计划启发,包含90多幅照片的FETTSS系列通过一次展览与普通公众分享这些照片。感兴趣的组织和机构可递交申请,获取这些高解析度的照片,用于制作海报大小的图片,对外展出。

无论是中国的一家科学博物馆、亚利桑那州的一家机场、斯洛文尼亚的巴士还是葡萄牙的公共休息室,公众都能欣赏到FETTU照片系列的巨幅印刷版。最近,FETTSS组织者和提供照片的摄影师允许美国《国家地理杂志》与网民分享他们刊登在网上的照片。以下盘点的是地球上九大天体生物学研究热区,对这些地区进行研究能够帮助天体生物学家加深对太阳系生命的了解。

1.澳大利亚鲨鱼湾叠层石

澳大利亚鲨鱼湾叠层石(图片来源:Mark Boyle)

澳大利亚鲨鱼湾叠层石(图片来源:Mark Boyle)在地球的生命史上,有大约85%的时间都有微生物的身影。有关它们活动的唯一大规模证据保存在叠层石中。叠层石是古代地球生命结构记录,保存着造就叠层石的微生物垫社区的生物学及生长环境特征的证据。它们是多岩圆顶外形结构,形成于浅水中,通过微生物社区捕获沉积的颗粒。

当捕获大量物质,限制了对阳光的过滤能力时,微生物便会迁移,在老社区上方形成一个新社区。叠层石通常在湖泊和海洋礁湖中发现,那里的极端环境——例如高含盐度——阻止动物活动。西澳大利亚鲨鱼湾的哈美林池海洋自然保护区便是这样一个所在,活标本直到现在仍旧存在。联合国教科文组织将其列为世界遗产。

2.美国黄石国家公园温泉

美国黄石国家公园温泉(图片来源:Darren Edwards, Montana State University)

美国黄石国家公园温泉(图片来源:Darren Edwards, Montana State University)到底是何种因素导致美国黄石国家公园的温泉拥有如此美丽的颜色?答案是生命。很多微生物生活在温泉,由于温泉温度较高(一般超过37.7摄氏度),它们被称之为“极端微生物”。它们的分子能够吸收具有破坏性的光线以保护自身的DNA。此外,这些分子同样扮演色素角色,让温泉拥有不同的色彩。

不同的极端微生物在不同温度环境下繁衍生息,也就是说,特定区域的颜色由生活在那里的微生物决定。由于水流距离热源越来越远,温度不断下降,温泉呈现出彩虹色。感兴趣的读者可查阅《温泉的科学》(Science of the Springs),了解更多信息。这是一个全色指南,刊登在黄石公园的天体生物学网站上。

3.美国加利福尼亚州莫诺湖

美国加利福尼亚州莫诺湖(图片来源:Henry Bortman)

美国加利福尼亚州莫诺湖(图片来源:Henry Bortman)被称之为“石灰华”的碳酸钙结构让美国加利福尼亚州的莫诺湖给人一种地外世界的感觉。湖泊周围的山脉形成一个闭合的水文盆地——水流入后不会流出。由于水离开莫诺湖的唯一方式就是通过蒸发,这里成为一个天然的超盐性所在,盐度大约是海洋的2到3倍。在漫长的岁月变迁中,淡水流和地下泉水将包括砷在内的痕量矿物质带入湖泊。最近,科学家在莫诺湖发现了基本生物分子,它们由细菌与砷而不是磷结合形成。这一令人吃惊的发现可能促使我们重新改写生物学教科书,同时扩大生命可以在宇宙其他地区存在的可能性。如果地球外的世界存在生命,它们可能利用环境中的类似资源。

一周太空图片精选:球状星团含百万颗恒星(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月10日消息,据美国国家地理网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周公布的最佳太空图片,包括泻湖星云、M5球状星团、俄罗斯火山喷发和维珍银河公司的“太空飞船二号”在内的精彩图片纷纷榜上有名。

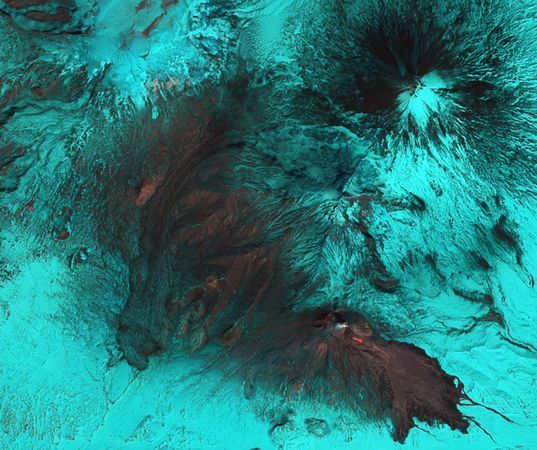

1.俄罗斯火山喷发

俄罗斯火山喷发

俄罗斯火山喷发一幅伪色照片,由美国宇航局的一颗卫星于4月22日拍摄。照片中,俄罗斯别济米安纳(Bezymianny)火山喷出的火山灰覆盖了周围的多冰地带。这座火山4月14日开始喷发,火山灰高度达到2.5万英尺(约合7600米)。照片中,火山灰和裸岩呈灰色,雪冰则呈蓝色。红色“热点”为从火山顶部喷涌出的新熔岩,东南部一个面积较大的区域是一个熔岩流。

2.肉钩星系

肉钩星系

肉钩星系美国宇航局/欧洲航天局的哈勃太空望远镜新拍摄的一幅照片,展现了NGC 2442星系(又名“肉钩星系”)。NGC 2442位于飞鱼星座,不对称的旋臂使其呈双钩形,因此得名“肉钩”。这幅照片展现了肉钩星系的中部区域和两个更为紧凑的旋臂。

3.阿根廷涝原

阿根廷涝原

阿根廷涝原照片由宇航员4月9日拍摄,泥泞的水道相互缠结,包围巴拉那河流域一个宽阔的地带。巴拉那河是南美洲第二大河。照片呈现的地带长18英里(约合29公里),位于巴拉那河下游阿根廷小城戈雅附近。因自然过程导致的移动,河床会“扣留”巴拉那河河道的残留物,它们好似湖泊一般,最终被泥浆充满。照片中的蜿蜒河道代表巴拉那河及其支流历史上走过的道路。

4.M5球状星团

M5球状星团

M5球状星团美国宇航局/欧洲航天局的哈勃太空望远镜最近拍摄的一幅照片,展现了M5球状星团,一些年轻的恒星在年老的恒星中“游荡”。M5星团是银河系最古老的球状星团之一,恒星数量达到数百万颗,绝大多数形成于120亿年前。天文学家认为最年轻的恒星在恒星撞击时形成,较老的恒星通过与伴星间的质量交换保持年轻外观。

一周太空图片精选:索马里地貌似万花筒(图)(2)

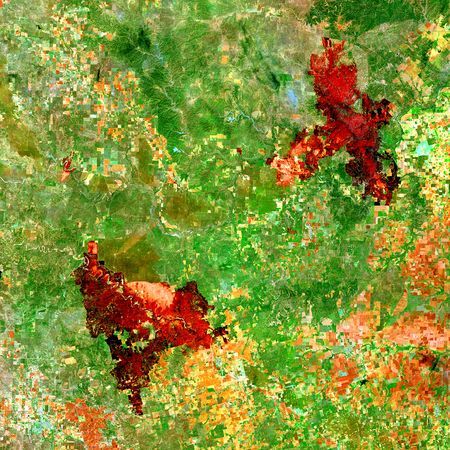

5.美国德州野火

美国德州野火(图片来源:Landsat/NASA)

美国德州野火(图片来源:Landsat/NASA)一幅伪色照片,由美国宇航局的一颗卫星在4月18日拍摄,暗红色大斑点是美国德克萨斯州野火过后留下的“伤疤”。右上方的暗红色“伤疤”由德州西北部的斯文森(Swenson)和库珀山农场火灾所致。这两场野火的过火面积超过28万英亩(约合113312公顷)。

6.乌云密布的天空

乌云密布的天空(图片来源:Pierre Ducharme, Reuters)

乌云密布的天空(图片来源:Pierre Ducharme, Reuters)4月26日,佛罗里达州肯尼迪航天中心,乌云悬浮在飞行器装配大楼上空。“奋进”号航天飞机将在这里做好发射准备。这艘航天飞机预计于4月29日发射,向国际空间站运送备用零件和一个新的粒子物理学实验设备。值得一提的是,这是“奋进”号的最后一次太空之旅。为期14天的任务结束后,“奋进”号将正式退役。

7.月球撞击坑

月球撞击坑(图片来源:ASU/NASA)

月球撞击坑(图片来源:ASU/NASA)月球撞击坑特写照片,由美国宇航局的月球勘测轨道器最近拍摄。这个撞击坑的直径达到0.6英里(约合1公里),撞击后喷射的物质落回月表。撞击坑下方和左侧的两个小黑斑同样是撞击区,可能由大块物质伴随细小颗粒降落月表形成。

8.南美落日景象

南美落日景象(图片来源:NASA)

南美落日景象(图片来源:NASA)照片由国际空间站上的宇航员4月12日拍摄。南美洲日落时分,地平线上的地球大气层从亮白色变成深蓝色。不断变化的明暗界线是日夜交替的分界线。照片中,明暗界线穿过南美洲,笼罩在夜色中的玻利维亚科伊帕萨大盐湖隐隐可见。(孝文)

河西走廊天马考:成吉思汗战马只剩百匹(图)(2)

其实马的毛色和体力没什么关系。现在国际通行的好马标准是:腿细长,蹄子大,耳朵尖,头没肉,肚子小,腰部短,后臀高;另外最关键的一点是鼻孔要大,鼻孔大意味着肺活量大,体健善跑。

好马难寻。老魏有个比喻,马就跟学生一样,聪明的就那么几个,不聪明的一大帮,严格挑选下来,二三百匹马里也未必出一匹好马。选军马时,不同马种一起负重行军,山丹马总是胜出,只有爬坡上山比不过新疆伊吾军马场产的伊吾马。

老魏中学毕业进场当了马工,当时正值邱会作主持“总后”工作。在老魏看来,那段时间是山丹马场的黄金时代,标志是一年到头闲不下来:“一匹马的食量相当于两头牛或六只羊。夏天一匹马一天吃35公斤青草,冬天20公斤干草。还要吃料,比如包谷,青稞、燕麦、豌豆。

铡草、填料、饮水,修理马笼头、套马绳、马褡裢……”

马外表威风凛凛,其实娇气得很。吃饱喝足时是最危险的,只要打上几个滚,马肠子就有可能搅到一起,一个小时不到就活活疼死。

经验丰富的马工都会看住马,随时把躺倒在地的马吆喝起来。看管二三百匹的马群,这活儿干起来不那么容易。

四月回春,马也开始发情。牧工随身带着笔记,把配种情况记录在案,怀孕的母马单独放养。马的怀孕期有十一个月,冬天产仔,一群马一生就是一百多驹子。如果驹子生在野外,牧工还要用石灰撒在胎衣上带回场部,以防止狼群跟踪而至,先吃胎衣再伤马。

20世纪70年代末,整个山丹军马场有四万多匹马,养殖规模曾居亚洲第一、世界第二。1985年,山丹马与“两弹一星”同时获得国家科技进步一等奖和全军科技进步一等奖。

然而在这之后没多久,军队装备开始迅速现代化,军马场于是盛极而衰。场方也曾试图寻找出路,1990年买来英国纯种马参与马种改良,老魏以为自己重又看到了希望。几年后,马场有了一千多匹纯血改良的山丹马,然而这股新生势力并没有给马场带来转机。

2001年,山丹军马场正式移交地方,更名为甘肃中牧山丹马场。据马场官方资料称,目前马的存栏数还有一万多匹。对于这个数字,老魏不予评论,身为普通牧工,“人也已经退休了,管不了那么多了。”

剩下的这些马,主要以卖血卖尿为生。据新疆农大教授、中国马业协会副秘书长姚新奎介绍,1942年美国惠氏公司发现孕马尿和孕马血清中含有人体可用的雌性激素,可用于处方药和化妆品之中,现在全世界相关产品的年产值达20亿美金。

过去孕马尿就是排泄物,现在一公斤能卖到5块钱左右,比牛奶还贵。仅凭这一项,每匹怀孕母马每年可以净赚两三千元(但提取马尿的过程对孕马而言是件很痛苦的差事,在西方已经引起动物保护组织的激烈抗议)。

除此之外就是旅游收入。老魏的女儿在西大河水库边养了一群牦牛,杂养着几匹马,平时任由它们在草原上浪,游客来了就骑上玩玩。老魏的女婿和场里大部分壮劳力一样,都去种油菜了。

已经退休的老魏现在定居张掖市内,这次带我进山,算是导游。马场老友都很羡慕老魏有发挥余热的机会,而老魏则把这种机会归结为运气——1996年一个雨天,牧马的老魏在窟窿峡遇到了窝在单人帐里的陈淮,此人骑摩托进山,不料中途抛锚,多亏遇到老魏,此后二人结成忘年交。现在身为自由撰稿人的陈淮在野长城边买了一座农家小院,闲来无事则驾着一辆无处不响的老吉普穿过长城豁口,到瓜田里买个西瓜,蹲在枯草遮盖防止蒸发的水渠边抱着啃。有朋自远方来,陈淮就叫老魏带上进山。

告别老魏,沿着天马之路西出阳关,过星星峡,就到了天鹅之乡——新疆和静县巴音布鲁克草原。当我坐在土尔扈特蒙古小伙儿哈希尔登驾驶的四驱车里时,旅愁顿时烟消云散。

九曲十八弯水草丰美,庄子称沼泽雾气为野马,真是再形象不过了(“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也”。《庄子· 逍遥游》)。蚊虫脸撞无所谓,眼福大于一切。

2010年哈希尔登年满30,他养的一匹焉耆马一年里替他拿了4万元奖金。在家乡巴音布鲁克举办的单日80公里拉力赛上,那匹马跑出3小时40分的成绩,获得第4名。随后和静县政府又出钱派他去参加内蒙古锡林郭勒盟举办的单日80公里拉力赛,获得第3名。

哈希尔登的背后推手,是43岁的和静县县长才仁。笔者在巴音布鲁克草原上与之邂逅,遂席地而坐进行采访。

才仁毕业于内蒙农大畜牧专业,由于母亲家在牧区,他从小便与马为伍。在才仁的记忆中,土尔扈特人的赛马是庄严神圣的事情。赛马之前,马尾巴要绑起来,马鬃梳起来,刺绣精美的马鞍子挂上,骑手们聚在敖包前,泼酸奶子祭拜老天爷,祈祷赛马取胜。除了跑马,土尔扈特人中还盛行走马——马不能四蹄腾空,必须像竞走一样总有一只脚落在地面上。焉耆马在平地走,奶茶放在马鞍上都不会洒出来。有一匹好走马,这家男人就有地位了,当他骑马走在巴音布鲁克草原上,迎面的目光充满羡慕嫉妒恨。

不巧的是,他当上县长之日,正是马的地位一落千丈之时。这肯定不是他的错——从20世纪90年代开始,军马场纷纷撤消,牧民也都骑上了摩托。马还在养,但只剩下了宠物这一个功能。土尔扈特人的命运与马息息相关,如果巴音布鲁克草原的养马史就此终结,才仁过不了自己心里这道关。

明朝末年,土尔扈特部受准噶尔部挤压,骑马离开故乡塔尔巴哈台(今新疆塔城),万里迢迢迁徙到尚未被沙皇俄国占领的伏尔加河下游。此后一百四十多年里,沙俄帝国日渐渗透,最终控制了土尔扈特的牧场,土尔扈特人到了灭绝的边缘,汗王渥巴锡遂决定起义,东归祖国。1771年1月5日,伏尔加河右岸的三万余户17万土尔扈特人启程东归,沙俄派遣骑兵围追堵截。历时4个月,行程上万里,土尔扈特人终于抵达伊犁,途中损失人口一半以上。感于渥巴锡的义举,乾隆皇帝将东归的土尔扈特人安置在天山南麓的巴音布鲁克草原。直到今天,老牧人遇到棕黄色的马时还会兴奋地喊,瞧啊,那是从伏尔加河走回来的马!

才仁发誓要把土尔扈特人即将沉睡的爱马基因唤醒。调查发现,乡里自办的那达慕大会上,牧民赛马热情依然高涨。但传统那达慕上的赛马都是中短距离速度赛,在这样的赛事中,土尔扈特人胯下的焉耆马连伊犁马都跑不过,更不要说英国纯血马了。但是,在50公里以上的拉力赛中,焉耆马的优势尽显无遗。

焉耆马的这个强项,传统的蒙古马也有,事实上两种马也确有着密切的血缘关系。蒙古马形体矮小,平均体高只有一米二到一米三,但耐力惊人,作为战马,蒙古马的表现无马能敌:

12世纪初,金兵南下灭辽。辽国旧臣耶律大石率数百铁骑从北京一带亡命西奔,先至蒙古,再过新疆,最后竟然在中亚开辟了西辽(1131 ~ 1211年)万里国土。耶律大石最初的数百部下,胯下所骑即是蒙古马。耶律大石也曾有打回老家的想法,可军队走到喀什一带,中亚战马已死伤过半,大石也就罢了归乡之心,专心经营西辽。

又过了一百多年,蒙古骑兵横扫天下。据史载,蒙古骑兵每人至少配备三匹战马,从中亚到欧洲,多少名城重镇,花剌子模、莫斯科、基辅……相继沦陷在蒙古铁蹄之下,“黄祸”之名从此响遍欧洲。

纵观世界,只有埃及马木留克骑兵曾在叙利亚打败蒙古骑兵。而马木留克骑兵的这次胜利多多少少有点侥幸——当时蒙古大汗蒙哥去世,旭烈兀紧急调动主力回师帮助哥哥忽必烈争夺汗位,留守的蒙古骑兵数量不足,失败也就在所难免了。从马的角度来看,这场战争也算是善于速跑的阿拉伯马和耐力超群的蒙古马之间的一次正面对撞。

1975年, 内蒙古马匹存栏数为239万匹,2010年已剧降到不足50万匹,其中真正的纯种蒙古马还不到10万匹。内蒙古克什克腾旗所产铁蹄马,据称系成吉思汗的战马,目前只剩下一百多匹。

蒙古马尚且如此,新疆焉耆马又能如何?才仁不认命,他认准了远距离拉力赛。2009年,和静县举办环天鹅湖150公里耐力赛,最终巴音布鲁克草原上的一位12岁女孩骑着焉耆马拿到冠军,获得奖金6万元。这一战证明了焉耆马的耐力,但由于没有引进国际赛马规则,两天下来参赛马匹有死有伤。

河西走廊天马考:成吉思汗战马只剩百匹(图)

汉武帝以武力占有河西走廊,凿空西域,引入天马,天下始安。“汉人”也由此而定名。从汉武帝的角度看,河西走廊与其称“丝绸之路”,不如叫“天马之路”更贴切。

汉武帝以武力占有河西走廊,凿空西域,引入天马,天下始安。“汉人”也由此而定名。从汉武帝的角度看,河西走廊与其称“丝绸之路”,不如叫“天马之路”更贴切。 马是一种颇通人性的动物,养马人往往爱马犹如自己的亲人,新疆昭苏种马场的牧工在为一匹种马梳理鬃毛。

马是一种颇通人性的动物,养马人往往爱马犹如自己的亲人,新疆昭苏种马场的牧工在为一匹种马梳理鬃毛。 蒙古草原上的牧民在驯马。草原上的牧民说“好马是驯出来的”,一般小马到了两岁左右由一位骑术好的人,强行骑上马背,野性的小马当然不从,双方斗智斗勇的过程惊心动魄,最后以一方胜利而告终。

蒙古草原上的牧民在驯马。草原上的牧民说“好马是驯出来的”,一般小马到了两岁左右由一位骑术好的人,强行骑上马背,野性的小马当然不从,双方斗智斗勇的过程惊心动魄,最后以一方胜利而告终。撰文:陈一鸣

摄影:孙志军 任超

一碗热滚滚的老茯茶下肚,58岁的退休老牧工魏林起身道:“走,到群上浪浪”。“群”指的是马群,“浪”是河西走廊土话,溜达的意思。这一浪就是一下午,浪过窟窿峡,浪到水库下。

一群山丹马也在浪,老魏顺手牵来两匹我们骑上。眼前是一面漫长的缓坡,绿草如盖,一直铺到云雾里。我策马走向缓坡,老魏在身后说,咱不往那走。后来我得知,那面缓坡曾让老魏悲痛欲绝。

2003年8月1日下午,先是天空瓦蓝,后则风雨交加。老魏听说老伴上山拣蘑菇,当时心就凉了——坡顶一下雨就起雾,前后左右看不出十米远,没马根本走不出来。当老魏赶到时,老伴已经冻僵了。

在山丹马场干了三十多年,老魏对焉支山、祁连山以及两山脚下的大马营草滩了如指掌,谈及牧马生涯全是生死故事。他最爱的一匹识途黑马在冰面上滑倒,把骑在马上的排长活活拽死。这三十多年里,身边老朋友有好几个死于酗酒。

老魏喝酒也是牛饮,年轻时每天喝四五斤青稞酒,直到现在老魏都声称,这辈子不知道啥叫好酒,反正度数高就是好酒。

对牧马人来说,酒是必不可少的伙伴。马无夜草不肥,当年老魏他们夜里也要跟滩,马吃到哪,人就跟到哪。无论冬夏,牧工永远穿着毡靴、带着干衣服和火柴。

老魏珍藏着一件重达六十多斤的大衣,由9张大羯羊皮缝制而成,冬天西风扬雪,裹着它睡在深没小腿的雪地里一点儿事没有。睡觉时蜷着身子,把腰带绑到大拇指上。醒来第一件事不是撒尿,而是扎腰带、带口罩、上马抄手取暖。浑身血活了,再弄点马粪烤火喝茶,实在憋急了才畅快淋漓地撒一泡。

老魏天生仔细,但脚被马踩过,腿被马踢过,右胳膊还被马咬过,当时随便抹了点红药水,转过年来起了馒头大一个脓包,割开一看,白花花的全是寄生虫。老魏谈起这些惊悚事件如同家常便饭,山丹马场的牧工祖祖辈辈就是这么过来的。

当地人都喜欢说,山丹马场的第一任场长是马踏匈奴、封狼居胥的西汉骠骑将军霍去病。两千多年来江山代谢,祁连、焉支两山间的这片草滩上始终都在养马。这不是传说,而是事实。

然而仔细追究起来,大马营草滩的养马历史也许在霍去病到来之前就开始了。

大马营的养马史具体有多少年?回答这个问题就要追溯马的前生今世——六千万年以前,野兔大小的始祖马游荡在北美洲东部,随着时间的推移,始祖马体形越来越大,迁徙能力越来越强,最终走出美洲,进入欧亚大陆,并与人类遭遇。马是驯化较晚的家畜,从乌克兰草原出土的家马遗骸来看,大约在公元前4000年左右马被人类驯化,最初用途是食肉。

当人类最早的农业与城市文明——两河流域的苏美尔文明发轫之时,乌克兰草原上逐水草而居的牧人也翻身骑上了马背。此后,欧亚大陆文明之火不断迸发,同时世界大乱。战马带着雅利安、闪米特等游牧民族四处出击,杀入富庶的农耕世界。如此想来,大马营的养马史应该不会长于六千年。

从没见过马的农民第一次碰到呼啸而至的游牧大军,会是什么情景?估计和印第安人第一次遇到西班牙人的情况差不多。由于气候巨变,距今约12500年前,马就在美洲大陆彻底消失了。当欧亚大陆的人们骑马游走四方时,印第安人仍处于徒步状态。

公元1532年,西班牙冒险家弗郎西斯科· 皮萨罗率领168名士兵入侵南美印加帝国,当手持火枪、骑着高头大马的西班牙士兵发起冲锋,印加人还未接战,就被从未见过的“火蛇”与“巨兽”吓得溃不成军,就这样,拥有六百多万人口的印加帝国亡于百余名骑马的强盗之手。后来,美洲印第安人开始捕捉殖民者遗失的流浪马并规模养殖,美国西部片中印第安骑手的胯下坐骑就是这么来的。

当然,骑上战马的农民也不是省油的灯,农耕民族攻取游牧地区的案例也屡见不鲜,比如大马营草原就见证过霍去病的铁骑。史料记载,霍去病到来之前,大马营草原的牧马者先有月氏,后为匈奴。那时的华夏先祖虽然也有了马和战车,但势力尚不及河西走廊。

最晚在春秋战国时代,马已经广泛应用于诸侯间的征战。那时,75名士兵、25名后勤人员加一部四匹马拉的战车,称为“一乘”,衡量国家军力,必以“乘”为单位。春秋礼制规定,天子六军,每军千乘,而诸侯国要是多于三千乘,就是欺君犯上。

中国第一个中央集权制朝代秦王朝,更是依车马之利,横扫六合一统天下。史书记载,秦人祖先曾靠养马、驾车得宠于夏、商、周历代帝王。秦人会养马,善御马,还精于相马,慧眼识千里马的伯乐即是秦人。秦人爱马之风从秦陵俑坑也能看出——始皇帝不仅以陶马、铜马殉葬,还活埋了六七百匹真马。

秦亡汉兴,汉臣张良劝刘邦定都关中,理由是“关中北有胡苑之利”,这相当于说,得良马者得天下。历史证明,定都长安是极为明智的决策。汉景帝休养生息,仿秦朝牧师苑遗制,在边郡养马30万匹。武帝登基时,汉帝国的骑兵战术已在与游牧民族不断交锋中发育成熟,战车开始退出历史舞台。

随后便有元朔二年(前123年)卫青七击匈奴,两年之后,十九岁的霍去病更将匈奴彻底逐出河西走廊。匈奴人哀唱“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色”远遁他乡。

山丹大马营草原的“马场元年”,也该从这一年开始算起。而除大马营等草原继续养马之外,河西走廊的其他绝大部分地区都由牧渐农,就像插入蒙古高原和青藏高原两大游牧区之间的一把狭长的血管,丝绸之路从此大放异彩。

在汉武帝看来,河西走廊与其称为“丝绸之路”,也许不如叫“天马之路”更为贴切。

元鼎四年(前113年),敦煌边民在水边擒驯一匹野马,献于汉武帝面前。武帝作《天马歌》:“太一贡兮天马下,沾赤汗兮沫流赭。”八年后,乌孙使者献马千匹求聘汉家公主,汉武帝得乌孙马,仍命名“天马”。不久,武帝又得知,大宛(今乌兹别克斯坦费尔干纳谷地一带)汗血马更在乌孙马之上,遂遣使西求汗血宝马,结果大宛国王杀人夺财。于是汉室遣李广利西征,围困大宛。大宛不敌求和,汉军得良马数十匹,中等以下公母马三千匹回国。太初四年(前101年),武帝将大宛马命名为“天马”,“前天马”乌孙马则改称“西极马”。汉武帝再操笔墨,赋《西极天马歌》:“天马来兮从西极,经万里兮归有德。承灵威兮降外国,涉流沙兮四夷服。”

汉武帝爱马如痴,临终任命的四位托孤重臣中,竟然有两位以养马起家,那就是霍去病掳来的匈奴王子金日磾和当过“未央厩令”的上官桀。以今人眼光观之,汉武帝似乎是个声色犬马之徒;然而换个视角看,当时骑兵的战略价值堪比今天的“两弹一星”,金日磾和上官桀获得重用其实顺理成章。

汉武帝以武力占有河西走廊,凿空西域,引入天马,天下遂安,汉人得以定名,汉家天下也初具雏形。“天马之路”,此议妥否?河西走廊四郡起点,甘肃武威雷台汉墓出土的东汉遗物马踏飞燕(又名“马超龙雀”)早已成为中国旅游标志,并蜚声世界。

魏林就是武威人。他今生之所以在地属张掖的山丹县大马营草滩养马,按他自己的话讲,就是前生注定。老魏的父亲上过朝鲜战场,退役后转业到了1949年成立的山丹军马场。

老魏成长之时,也是山丹马培育之时。

虽然大马营草滩自古以来一直养马,但汉武帝抢来的汗血宝马早已成了传说,解放前此地牧民畜养的主要是蒙古马。蒙古马脾气暴烈,耐粗饲、耐高寒,耐力好,缺点是腿短肚子大。马场成立之后,引进了顿河马、新疆巴里坤马和哈萨克马,反复杂交后,山丹马诞生了。该马既有顿河马的速度,又有蒙古马的耐力,且身高一米四左右,介于两个父本之间,刚好拉当时解放军装备的75毫米无后坐力炮。

什么样的马算是好马?老魏说,红色的枣骝马,黑色的一滴墨。老魏牧马三十多年,从来没养过白马,山丹马场以前培养的都是军马,白马上阵,太容易暴露目标。

一周太空图片精选:非洲无人小岛似白雪覆盖

新浪科技讯 北京时间4月26日消息,美国国家地理网站近日公布了本周的精美太空图片。一如既往展示了本周太空观测展现给我们的美丽世界。由于本周正值哈勃望远镜升空21周年的纪念日,因此本辑中叶特别呈现了献给哈勃望远镜的的特别生日礼物。

1、波光粼粼的潟湖

波光粼粼的潟湖

波光粼粼的潟湖这张照片拍摄于4月2日,从国际空间站上向地球瞭望,在阳光照射下,非洲海岸外的一座小岛看起来就像是一个被白雪覆盖的世界。

水面对阳光的强烈反射可以随着水深的改变而有所不同,比较这张照片中央的潟湖浅水区和环礁外部的深水区便可以看出这种差异。

这座小岛位于莫桑比克和马达加斯加岛之间的莫桑比克海峡中,名为印度礁,是法国领土。这是一座无人岛,因为在高潮位时,这个小小的环礁会被完全淹没在水下。

2、新一代望远镜

新一代望远镜

新一代望远镜美国宇航局工程师厄尼·怀特(Ernie Wright)站在一个六镜面拼接设计的镜面前,它将成为即将发射的新一代詹姆斯·韦伯望远镜(JWST)的一部分。照片拍摄于4月14日,当时这一镜面部件正准备接受低温测试,地点是美国宇航局位于亚拉巴马州亨茨维尔的马歇尔空间飞行中心。

一旦发射,这台空间红外望远镜将被部署在距离地面93万英里(约合150万公里)的轨道山,其工作温度为零下234摄氏度。

3、哈勃的生日礼物

哈勃的生日礼物

哈勃的生日礼物在哈勃空间望远镜21岁生日到来之际,美国宇航局公布了这张新的图像,显示一对正发生相互作用的星系。闪烁的恒星,宛如一朵宇宙玫瑰上清晨闪耀的露珠。1990年4月25日,美国宇航局的发现号航天飞机将哈勃望远镜送入轨道,开始了它辉煌的探索之旅。

这一图像中的两个星系被称为Arp 273,由于两者靠得太近,引力作用使它们的形状发生了扭曲。蓝色的亮点是大量炙热的年轻恒星,它们发出强烈的紫外辐射。

一周精彩太空照:100光年宽星云似太空龙(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月19日消息,据美国国家地理网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周的精彩太空图片。这些图片集中展现了极光、土卫一“米玛斯”、Abell 383星系团以及好似绿龙般的SH 2-235星云等壮观景象。

1.太空龙

太空龙(图片来源:WISE Team/JPL-Caltech/NASA)

太空龙(图片来源:WISE Team/JPL-Caltech/NASA)在可见光条件下,SH 2-235星云好似一个小朵小琥珀色云。但在美国宇航局广域红外探测器眼中,这个星云却变成一条“绿龙”,宽度超过100光年。这幅新照片于4月8日公布,所呈现的多尘云是一个恒星形成区,里面的恒星处于生命的早期阶段,例如被尘埃毯包裹的婴儿恒星以及在气团中形成的很多大质量恒星。

2.绚烂极光

绚烂极光(图片来源:Shawn Malone)

绚烂极光(图片来源:Shawn Malone)马奎特苏必利尔湖上空出现的绚丽极光。12日,一股太阳风(带电粒子)刮过地球,远至美国南部密歇根州的地区均出现美丽的极光。摄影师肖恩·马隆纳在一封电子邮件中表示:“今天早上,我有幸欣赏到美丽的极光。极光的色彩给人一种虚幻之感。这种景象并不是经常能够看到的。”

3.星云热气环

星云热气环(图片来源:Joe DePasquale, Digitized Sky Survey 2/ESO)

星云热气环(图片来源:Joe DePasquale, Digitized Sky Survey 2/ESO)照片由智利拉希拉的欧洲南方天文台拍摄,呈现了NGC 3582 星云升起的巨大热气环,好似在太空中舞动的触须。这个气体尘埃星际云是一个活跃的恒星形成区。随着大质量恒星年纪轻轻就走上爆炸死亡之路,爆炸喷射的物质形成这些壮观的环。新形成的恒星放射出剧烈的紫外辐射,加热气体,导致星云发光。

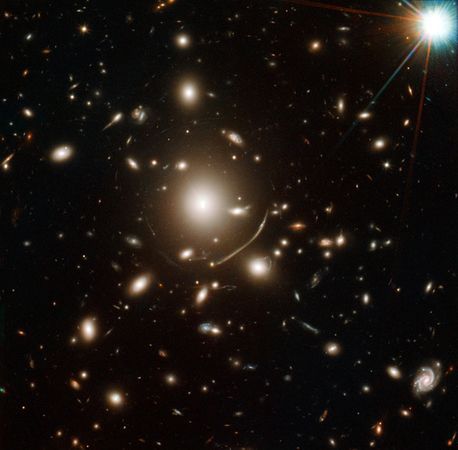

4.太空放大镜

太空放大镜(图片来源:J. Richard (CRAL) and J.-P. Kneib (LAM)/ESA/NASA)

太空放大镜(图片来源:J. Richard (CRAL) and J.-P. Kneib (LAM)/ESA/NASA)在对星系团Abell 383进行观测时,天文学家发现一个在宇宙只有9.5亿岁时形成的星系。这幅照片由美国宇航局/欧洲航天局的哈勃太空望远镜拍摄,4月13日公布,照片中的这个年轻星系好似一个昏暗的点,悬在明亮的中部星系上方。这个遥远星系是利用一种被称之为“引力透镜”的现象观测到的。Abell 383中的很多星系规模巨大,它们的引力好似一个巨型放大镜,弯曲和放大星系团后方天体发出的光线。

5.土卫一“米玛斯”

土卫一“米玛斯”(图片来源:Space Science Institute/JPL/NASA)

土卫一“米玛斯”(图片来源:Space Science Institute/JPL/NASA)照片由美国宇航局的“卡西尼”号飞船拍摄,4月11日公布。照片中满身陨坑的土卫一“米玛斯”出现在土星环附近,好似被切去一块。这种现象因直径81英里(约合130公里)的赫谢尔陨坑所致,让这颗小卫星在正面观察时呈现出类似“死亡之星”的外观。由于“卡西尼”号当时的拍摄角度,土卫一一侧看上去好似变平了一般。

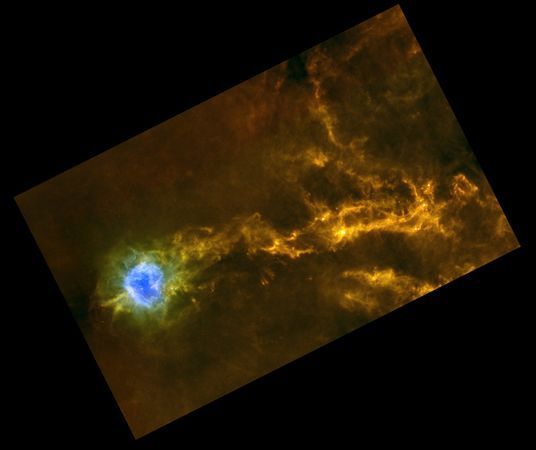

6.未来恒星的种子

未来恒星的种子(图片来源:D. Arzoumanian (CEA Saclay) for the “Gould Belt survey” Key Programme Consortium/SPIRE/PACS/Herschel/ESA)

未来恒星的种子(图片来源:D. Arzoumanian (CEA Saclay) for the “Gould Belt survey” Key Programme Consortium/SPIRE/PACS/Herschel/ESA)照片由欧洲航天局的赫谢尔太空望远镜获取的数据合成,4月13日公布,明亮的灯丝状分子云(琥珀色)延伸至茧星云(蓝色)附近的太空区域。赫谢尔望远镜在远红外和亚毫米波段进行观测。这幅图片由涉及3个波长的数据合成,允许科学家观察到这个特定区域内的“灯丝”以及“灯丝”内的45个亮点。这些亮点是前恒星核,也就是正在形成当中的恒星种子。(孝文)

研究发现气流携带火山灰挽救古玛雅城邦(图)

危地马拉蒂卡尔考古遗址的古玛雅大美洲虎神庙。

危地马拉蒂卡尔考古遗址的古玛雅大美洲虎神庙。 一名研究人员站在蒂卡尔的一个古代运河内。

一名研究人员站在蒂卡尔的一个古代运河内。新浪环球地理讯 北京时间4月18日消息,据美国国家地理网站报道,根据一项新研究发现,即使在远离火山的古玛雅城市,火山灰仍会像雨水一样经常从天而降,它们对玛雅城市具有非常重要的意义。这一发现可能帮助解释玛雅城邦如何在土壤贫瘠情况下得以繁衍生息。

气流将火山灰带到玛雅

玛雅帝国从墨西哥南部向南延伸,穿过危地马拉,直至伯利兹城北部,存在时间在公元大约250年至公元900年。最近,美国科学家在危地马拉蒂卡尔考古遗址(一度是南部玛雅低地最大的城市)已被毁坏的运河中发现一种截然不同的浅褐色粘土矿石。这种矿石是一种蒙脱石,只能由火山灰分解之后形成。

借助于化学“指纹”识别技术,研究小组发现蒂卡尔的蒙脱石并非像通常假设的那样,来自被气流吹过来的非洲尘埃,而是来自危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和墨西哥境内的火山。研究小组领导人、美国辛辛那提州大学人类学家肯·坦克斯雷表示:“我们认为这些矿石反映了一系列火山活动。”

在此之前,科学家就已发现玛雅高地靠近火山的城市受到火山喷发的严重影响。例如,萨尔瓦多的查丘瓦帕村便被附近伊洛潘戈火山公元6世纪喷发时产生的火山灰彻底淹没。但直到现在,数百公里外发生的火山喷发将对玛雅低地城市产生何种影响仍是一个未知数。根据美国科学家的研究,气流经常将火山灰带到距离火山数公里远的区域。坦克斯雷表示,这种现象并不令人感到吃惊,想想风经常带着尘埃一路穿过大西洋。

超级土壤拯救玛雅

坦克斯雷和他的研究小组认为,他们在蒂卡尔发现的火山灰样本已经有2000多年历史,也就是从公元前340年至公元990年。他说,现在已经无法确定曾发生过多少次火山喷发、喷发频率或者火山灰来自哪些火山。“如果你是一名玛雅人,你至少要在一生当中经历一次火山喷发,在确定时期内,还可能发生更多喷发。”在3月末于加利福尼亚州萨克拉曼多举行的美国考古学会会议上,坦克斯雷公布了他们的研究发现。

美国科罗拉多州大学人类学家佩森·什特斯表示,火山灰降落蒂卡尔的报告最早可追溯到上世纪60年代。这位研究火山对玛雅影响的专家说,这一新发现“具有非常重要的意义”,因为能够帮助揭开低地玛雅城市的一个大谜团。“根据文献资料记载,这些地区的土壤非常贫瘠,没有生产力,因为它们来自风化的石灰岩,石灰岩无法形成非常肥沃的土壤。”

考古证据显示,蒂卡尔等城市每平方英里能养活400至600人(约合每平方公里160至230人)。什特斯表示:“这一密度超过我们根据较为贫瘠的热带土壤得出的预计。”他并没有参加蒂卡尔火山灰研究。如果玛雅低地土壤每隔几年或者几十年就被火山灰覆盖,它们将会在一段时期内处于肥沃状态。

火山灰能够提高土壤的渗透性和孔隙率,改善它们保存水分的能力,进而让土壤更为肥沃。此外,火山灰也含有铁和镁等有利于植物生长的矿物质。什特斯说:“周期性增肥能够解答为何这些土壤能够养活如此多的人。”据他估计,即使只降落少量火山灰——例如几毫米——至少也能让土壤保持10年或者20年的肥沃状态。覆盖更厚的火山灰——可能为几厘米——则能在更长时间内提高土壤生产力。

实现一种平衡

什特斯同时指出,火山灰也是一把双刃剑。微小的火山灰颗粒会导致很多帮助植物授粉的昆虫窒息。此外,火山灰还会导致酸雨,损害农作物。火山作用对古玛雅人的生活产生重要影响。在高地玛雅城邦,一些神庙便采用火山造型。他说:“寺庙顶部建有门道,古玛雅人在这里烧熏香,烟雾将各种信息传递给祖先的灵魂和神灵。”

蒂卡尔看不到任何火山,这里的寺庙以及其他低地玛雅城市的寺庙设计灵感是否来自火山,现在仍不得而知。什特斯指出,火山喷发影响了玛雅人的世界观,他们认为生活会遭遇各种各样的事情,有些是灾难,有些则是机会,人类活动能够找到一种平衡。在玛雅人眼里,烟雾缭绕的火山并不总是一种噩兆。人类能够将火山灰变成有益的东西,例如肥料或者增加陶土强度的添加剂。

此外,玛雅人也采取措施阻止火山喷发,或者曾有过这种想法。什特斯说:“他们在仪式上放血,敬重神灵和祖先的灵魂,试图通过这些方式控制火山。宗教信仰赋予玛雅人很大力量。”研究领导人坦克斯雷强调,不可预知的火山在玛雅文化中占有非常重要的地位。“他们建造的寺庙采用火山造型,他们的仪式也在复制火山活动。对于玛雅人来说,火山是生活的一部分,并且是一个非常重要的组成部分。”(秋凌)

亚美尼亚或拥有世界上最危险核电站设施(图)

2010年9月,亚美尼亚米沙摩尔核电站上方冒出一股水汽。这是一座历史遗留的苏联时代老旧核电站之一,没有安全隔离壳设计,并且位于地震带上,在日本核危机之后,这里的安全问题引起了全世界的关注

2010年9月,亚美尼亚米沙摩尔核电站上方冒出一股水汽。这是一座历史遗留的苏联时代老旧核电站之一,没有安全隔离壳设计,并且位于地震带上,在日本核危机之后,这里的安全问题引起了全世界的关注新浪科技讯,北京时间4月13日消息,亚拉拉特山(Mount Ararat)是亚美尼亚人钟爱的国家象征。在她的山脚下,有一座拥有31年历史的核电站,这也是一种象征,或是一种诅咒。

亚美尼亚的米沙摩尔(Metsamor)核电站是许多早期建造的,没有主安全壳的核电站之一。这全部5座苏联时代建造的第一代核电站都已经接近当年的设计使用年限。但由于显而易见的原因,亚美尼亚的这座核电站和其他4座在俄罗斯的同类核电站被隔离开了。更要命的是,米沙摩尔核电站的所在地位于地震频发的地带。

在日本福岛第一核电站危机之后,亚美尼亚政府正面临更大的安全质疑。由于米沙摩尔核电站设计上的先天不足,以及所处地理位置的不理想,这里可以说是世界上最危险的核电站之一。

7年前,曾有欧盟官员警告称这座核电站是“对整个地区安全的威胁”,并提出由欧盟提供2亿欧元的援助资金,用于这一老旧核电站的关停。但这一建议遭到了亚美尼亚政府的拒绝。而美国政府同样称这一核电站是“老旧并且危险的”,并敦促亚美尼亚政府尽快进行关停并建造新型核电站。

目前,在2016年之后关闭米沙摩尔核电站并在同一地区新建核电站的方案正在制定中。但在此之前,亚美尼亚政府别无选择,只得继续保持这一核电站的运转。因为亚美尼亚偏僻的地理位置,它没有多少可以选择的能源,这座核电站提供了这个国家近40%的所需电力。在历史上,它也曾经历过关停米沙摩尔核电站之后导致的刺骨寒冷和无边黑暗,因此关停它不是一个能轻易做出的决定。

安雅·塔德沃斯杨(Ara Tadevosyan)是Mediamax 的主管,这是亚美尼亚国内的主要新闻机构之一。他说:“人们在关停这座核电站的问题上,会再三权衡继续运行它可能带来的危险,以及关闭它可能导致的能源短缺之间的利害关系。 有了历史上的教训,人们会更倾向于保留核电站,并让自己相信不会有地震损坏它。”

对核能的依赖

亚美尼亚位于高加索山区,深居内陆,位置偏僻。全国300万人口非常依赖这做老旧的核电站提供的能源。这种情况在世界其他地方是非常罕见的。由于历史原因,亚美尼亚从苏联分离出来,由于这里复杂的民族冲突,亚美尼亚和邻国的关系都不太好。

东边的阿塞拜疆和西边的土耳其都关闭了他们和亚美尼亚的边界,这让油气管道的通过成为不可能实现的事情。这样的事实性封锁,给这个偏僻小国的经济雪上加霜。第一次世界大战期间,亚美尼亚和土耳其发生战争,这导致了将近100万亚美尼亚人被杀害,随后,苏联将这个小共和国的西部部分领土割让给土耳其。连亚美尼亚民族的圣山亚拉拉特山,人们心目中诺亚方舟所在的那个山头,现在都已经位于土耳其的境内。

米沙摩尔核电站距离土耳其边境仅大约16公里,这里属于阿拉斯河流域,农业发达。距离亚美尼亚首都埃里温也仅有大约36公里的距离,那里生活着全国1/3的人口。但这里也位于地震带上,这条地震带从土耳其过来,一直延伸到靠近印度的阿拉伯海。

1988年12月10日,这里发生一次里氏6.8级地震,造成2.5万人死亡,50万人无家可归。当时,位于震中大约100公里之外的米沙摩尔核电站已经有两台机组建成运转。事后根据亚美尼亚政府和国际原子能机构(IAEA)组织的核查,在那次地震中,核电站并未受损。但由于这次地震引发的对于这一核电站的担忧,苏联政府随后下令关闭了这一设施。

塔德沃斯杨说,在关闭核电站之后的6年半之间,当地人对于这座核电站的态度发生了深刻的变化。

“冬天的时候,这里出现了严重的能源危机,每天只有1小时的供电,但有时候整整一周也没有电。你可以想象一下,那可是非常寒冷的冬天啊。”

1993年,该国修建了一条从俄罗斯输送天然气的管道,但必须途经北边的格鲁吉亚共和国。根据2006年世界银行发布的一份报告,这一项目后来不得不终止了,因为格鲁吉亚境内分离主义分子和恐怖分子进行的破坏实在非常严重。

1995年,当时已经独立的亚美尼亚政府决定重启两个反应堆中较新的那个。美国哈佛大学荣誉核物理教授理查德·威尔森(Richard Wilson)曾作为援助亚美尼亚国际专家组的成员之一前往该国工作。他记得当俄罗斯专家们从机场出发前往核电站进行重启工作时,人们在路边欢呼庆祝。

塔德沃斯杨说,当核电站最终重启之后,它成了亚美尼亚的电力来源,也成了亚美尼亚国家的希望。他说:“这是一个标志,黑暗的时代过去了,我们又有电了。时至今日,这种情况还是没有改变。”

对核电站的升级

亚美尼亚官员表示,在过去15年间不断进行的改进措施已经增强了核电站的安全系数。在重启核电站之前,亚美尼亚政府从俄罗斯和其他国家运来近500吨各类物资用来进行升级改造工作。

根据国际原子能机构的数据,在重启之后的多年间,亚美尼亚政府已经对这一核电站进行了多达1400项技术改进工作,其中包括抗震设计,备用电源,建筑加固和冷却系统升级等。美国方面为这些升级工作提供了技术和设备帮助。出于对火灾隐患的担忧,核电站还进行了大规模的防火改造工作,加装了140多扇新的防火隔离门。

这样做的结果,根据当地官员们的说法,是比当初服役时的设计指标安全得多的核电站。当这座核电站于1969年开始建造时,它属于VVER 440, 230型压水堆,这是最陈旧的核电站设计技术之一,是苏联在1956年至1970年之间开发的技术。它和切尔诺贝利核电站不同,采用水来作为核裂变反应的减速剂,而非后者所采用的固体石墨。但是也正是这些固体石墨,后来成了切尔诺贝利灾难中非常重要的危险源头。现在,采用几乎同样设计的核电站还有11座正在俄罗斯国内运行。

作为对比,VVER 440型核电站采用水作为缓释剂和冷却剂,这和西方的做法是一致的。事实上,根据国际原子能安全计划办公室的评估,采用了多路冷却水管的VVER系统被认为比西方的方案更加“容许失误”。这个计划是美国能源部实施的,旨在帮助苏联改善其核电站安全水平的项目。VVER 440的设计技术将允许核电站在失去电力供应后保持比西方核电站更长时间的自我冷却,因为它储存有更大容量的冷却水。

可能正是由于有了这样的设计,在日本核危机爆发之后,亚美尼亚国家核安全委员会主席阿肖特·马蒂罗森(Ashot Martirosian)告诉自由欧洲电台记者,称“这样的事故不可能在这里发生。”

核工程专家罗伯特·卡兰塔里(Robert Kalantari)时常为美国和加拿大的核能安全机构提供咨询。他说,米沙摩尔核电站和世界上其他地方正在运行的核电站一样,同样能应对一些突发的事件,尽管其设计技术上存在诸多不同之处。

“米沙摩尔核电站并不比任何其他运行中的核电站更不安全,亚美尼亚作为一个独立的国家,如果离开了这个核电站将无法生存。因此必须确保这一核电站是安全的,运行正常的,能为国家提供可靠能源保障的设施。”(晨风)