科学

盘点九大绿色体育场:台湾龙腾体育场上榜(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月12日消息,据国家地理杂志网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了一组照片,展现了9座主打“绿色牌”的体育场,包括美国洛杉矶的斯台普斯中心、卡塔尔的多哈港体育场、德国纽伦堡的易贷体育场和台湾高雄“龙腾”体育场在内的体育场纷纷榜上有名。

1.美国德克萨斯州阿林顿的牛仔体育场

美国德克萨斯州阿林顿的牛仔体育场(图片来源:David Drapkin)

美国德克萨斯州阿林顿的牛仔体育场(图片来源:David Drapkin)日前,第45届超级碗绿湾包装工队对阵匹兹堡队的比赛在美国橄榄球大联盟最新且最大的体育场——牛仔体育场拉开战幕。除了可以尽情欣赏精彩的比赛外,球迷们还可以领略这座新体育场的迷人魅力。牛仔体育场的出现说明世界各地的体育场正朝着更为绿色的设计和采用更为清洁的能源道路迈进。

牛仔体育场坐落于德克萨斯州的阿林顿,在普通球迷眼里,这座体育场的生态友好型特征并不像巨大的可伸缩屋顶、球场上方引人注目的拱形结构或者倾斜的玻璃外墙那样显而易见。在2010年夏季牛仔体育场投入使用前,球场外面经常爆发洪水的一条溪流进行了修复,栽种本土草木并修建新路,用于营造一种郁郁葱葱的景象,同时便于球迷前往体育场看球,当地球迷对汽车的依赖程度低于其他地区。

阿林顿公园和娱乐设施部门负责人皮特·贾米森表示:“这种设计为步行者提供了便利,步行是我们在当地所提倡的。我们希望人们走出他们的汽车,走路前往自己的目的地。”在威斯康星州绿湾包装工队拿下超级碗比赛前几个月,威斯康星州公司“应用生态服务”(Applied Ecological Services)因参与这一项目获得1300万美元资金。公司园林建筑师雅克布·布鲁回忆说,作为一种恶作剧,“应用生态服务”有时也会在牛仔体育场的设计图纸上画上绿湾的标志性符号。

世界各地的体育场在节能方面采取了一系列令人印象深刻的举措,太阳能电池板、风力涡轮机、高能效的照明、循环和水管理系统,可谓是一个都不能少。美国自然资源保护委员会的艾伦·赫辛科维兹表示,这是绿色体育场和竞技场的一个“黄金时代”。一直以来,这个委员会便劝说美国主要职业联盟采取措施,降低他们对环境的影响。

2.台湾的高雄主体育场

台湾的高雄主体育场(图片来源:Reuters)

台湾的高雄主体育场(图片来源:Reuters)高雄主体育场以龙为主题,外形蜿蜒曲折,上面覆盖“鳞片”,也被称之为“龙腾”体育场。“龙腾”拥有4万个座椅,在利用清洁电量方面,这座体育场胜过世界上的其他任何体育场。“龙腾”的鳞片实际上是8844块太阳能电池板,每年可产生114万千瓦时电量,足以满足体育场的所有用电需求,余下电量则可输送给台湾电力公司。因采用太阳能发电,这座体育场每年可减少660吨二氧化碳排放量。马蹄铁形“龙腾”体育场面朝南,充分利用夏季的风流实现通风。其周边地区被改造成一家公园,内建有林地和水生栖息地。

3.卡塔尔的多哈港体育场

卡塔尔的多哈港体育场(图片来源:HH-Vision and Albert Speer & Partner)

卡塔尔的多哈港体育场(图片来源:HH-Vision and Albert Speer & Partner)卡塔尔成功获得2022年世界杯的主办权并承诺将为世界奉献一届“零碳”世界杯。毫无疑问,体育场的绿色设计将在实现这一目标过程中扮演重要角色。卡塔尔计划对现有3座体育场进行改建同时建造9座新体育场,将太阳能、遮篷和一个精心设计的公共交通项目结合在一起。比赛期间,卡塔尔的温度将高达38摄氏度左右。卡塔尔方面表示零碳太阳能冷却技术将确保体育场内的温度不高于27摄氏度。此外,模块式体育场也将在赛后拆除,而后运到发展中国家,重新组装成22座体育场。

世界杯温室气体排放在2010年成为关注焦点,当时公布的一份报告指出2010年南非世界杯的碳排放量是2006年德国世界杯的8倍。造成这种结果的主要原因在于:南非的用电主要来自煤电厂以及并不发达的城际轨道交通和公共交通系统。

美国上空现飞碟状奇特云层(图)

在这张1月初摄于美国南卡罗莱纳州默特尔比奇的照片上,由于具有照相功能的手机设置问题,蓝蓝的天空和白色“穿洞云”呈现琥珀色

在这张1月初摄于美国南卡罗莱纳州默特尔比奇的照片上,由于具有照相功能的手机设置问题,蓝蓝的天空和白色“穿洞云”呈现琥珀色新浪环球地理讯 北京时间2月2日消息,据美国国家地理网站报道,1月7日,美国南卡罗莱纳州默特尔比奇上空惊现三个几乎相同的飞碟状云层,引发了网友的广泛讨论,他们纷纷将这一神秘现象鸟类群死及军方秘密实验等事件联系起来。

“穿洞云”形成原因成疑

至少一位科学家认为,所谓的穿洞云(hole-punch cloud)与军方有关,虽然这种解释难以令阴谋论者信服。1月7日,默特尔比奇某IT公司技术人员韦斯利·泰勒(Wesley Tyler)开车出去买电脑零件,无意中发现了头顶像飞碟一样的奇特云层。泰勒说:“一开始,我以为那是管状云,但周围空气是静止的。你知道,这种现象非常罕见,我在默特尔比奇生活多年,从未见过这样的云层。”

回家以后,泰勒将他拍摄的奇特云层照片上传至Facebook网站,让一位职业是气象专家的朋友辨认,后者发现这种现象为穿洞云。穿洞云是迷你暴风雪,可以形成于低于冰点的薄薄云层。如果云层中缺乏像尘埃这样的微粒,水滴很少在周围凝结,在云层达到摄氏零下36度以前不会变成冰。

据美国国家大气研究中心冰微观物理学家安德鲁·海姆斯菲尔德(Andrew Heymsfield)介绍,“在这种温度下,水分子基本上活力不足,形成了一簇簇冰,这自然会产生冰晶。”2010年6月,海姆斯菲尔德与同事在《美国气象学会期刊》上介绍了穿洞云形成原理。他们写道,当飞机升高进入这种云层,推进器或机翼周围空气产生的向后作用力会引起空气膨胀。

这种膨胀可以冷却穿洞云的圆形部分,直至许多水滴结冰形成冰晶。在接下来的45分钟左右,冰晶增多并向外扩散,常常形成一种紧凑、大概持续半小时之久的暴风雪,而云层中间则有一个圆形裂口。鉴于他看到的奇特云层数量以及相距的距离,泰勒对穿洞云形成于飞机活动的说法提出了质疑。

疑与神秘事件有关

泰勒说:“我在网上了搜索了一下,希望找到一些穿洞云的图像。”泰勒称,默特尔比奇国际机场“并不繁忙。我听说这些云形成于2万英尺(约合6100米)的高度,而我看到的云就像刚好在头顶。我对它们是由飞机形成的说法表示怀疑。”实际上,除了泰勒,还有许多人对这种解释提出了怀疑。

在泰勒将照片上传至太空气象网站以后,默特尔比奇当地居民开始不断接到来自世界各地的电话。有人提出了一个令人无限遐想的原因——或许同军方资助的“高频主动极光研究项目”(简称HAARP)有关,阴谋论者普遍将这个武器研发项目同地震、慢性疲劳症、全球气候变暖和其他现象联系起来。

一名阴谋论者在谈到默特尔比奇的奇异现象时说:“这是毋庸置疑的,它就是高频主动极光研究项目产生的电磁走廊。”另一位阴谋论者则写道:“正如鸟类群死事件一样,这恐怕与高频主动极光研究项目或操纵气象的研发项目有关。”

在一个专注于世界末日前基督重返人间征兆的网站“Rapture in the Air”上,网友“迈克”写道,“估计照片是在三个隐形太空方舟从天而降,将基督送回地球后拍摄的。”虽然泰勒不一定相信这些说法,但他认为飞机形成穿洞云的解释漏洞百出:“一定是另外一种解释,无论是自然原因还是别的原因。”

当天军用飞机出动频繁

在海姆斯菲尔德看来,这些穿洞云的形成并无特别之处:“我认为,它们由飞机等寻常方式形成的说法实属正常。”他说,泰勒拍摄的这张照片“并无任何让人吃惊的地方”,一方面,根据附近晴朗天空判断,它就是穿洞云——薄薄的,而且上面没有其他云层。另一方面,云层的温度也符合穿洞云模拟结果:华氏14度(约合零下10摄氏度)。

海姆斯菲尔德指出,至于当时云层为何很低——9000英尺(约合2700米),“这其实无关紧要”,根据美国国家气象局的资料,只要云层温度够低就可以了。他说:“圆洞大小和从圆洞中飘落的雪花的结构表明,所有三个圆洞几乎是同时形成的。我猜测,军用飞机正从一个接一个的云层中飞过。”

据默特尔比奇附近肖空军基地公共关系负责人罗伯特·塞克斯顿(Robert Sexton)介绍,事实上,飞机在默特尔比奇上空的训练机动“非常常见”。此外,塞克斯顿证实,肖空军基地和南卡罗莱纳州空中国民警卫队第169战斗机联队的喷气式战斗机1月7日上午9点至下午2点之间曾在南卡罗莱纳州海岸附近进行训练。

据他介绍,“除了我们,海军陆战队从当天下午3点至4点也使用了那片空域,多架F-18战斗机从位于南卡罗莱纳州波弗特的海军陆战队航空站起飞。”在听说新的证据后,泰勒表示这次他相信了飞机活动形成穿洞云的解释,虽然他一开始听上去稍感失望。泰勒说:“这种解释仍然很酷。我虽是阴谋论者,但同时还是博物学家。” (孝文)

挑战者失事25年5大谜团:航天飞机并未爆炸(图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站1月28日报道,1986年1月28日,美国“挑战者”号航天飞机发射73秒钟后在空中解体,机上七名宇航员全部遇难,美宇航局由此停飞了所有航天飞机。“挑战者”号当时究竟遭遇了怎样的状况,一直被重重迷雾所包围。如今,在“挑战者”号航天飞机失事25周年之际,有关这起悲剧的五大谜团终于一一破解。

谜团一:“挑战者”号是否爆炸

谜团一:“挑战者”号是否爆炸

谜团一:“挑战者”号是否爆炸1986年1月28日上午,“挑战者”号航天飞机发射时,水汽笼罩在发射台周围。在这起悲剧中,七名宇航员全部遇难,其中包括高中教师克里斯塔·麦考利芙,也使得美宇航局载人航天探索项目暂时陷入停顿。

围绕“挑战者”号失事的错误说法有许多,例如,一个被公众经常提及的说法是,“挑战者”号在从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射73秒以后爆炸。美国国家航空与太空博物馆航天飞机分馆馆长瓦莱莉·尼尔(Valerie Neal)说:“航天飞机本身并没有爆炸。我认为,之所以产生这样的误解,是因为它看上去像爆炸,而媒体又称之为爆炸。”甚至连美宇航局官员也在悲剧发生后称这起事件为爆炸。例如,美宇航局公关部门主管史蒂夫·尼斯比特当时说,“我们收到飞行动力学官员的报告,称航天飞机已经爆炸。”

尼尔说,事后调查发现,“挑战者”号当时发生的情况其实远比想象的复杂。航天飞机的外挂燃料箱受损,液态氢和液态氧推进剂全部释放出来,这两种化学物混在一起后开始燃烧,结果在距地面数千英尺的高空形成了一个巨大的火球。不过,“挑战者”号此时尚完好无损,仍在升空,但很快变得不稳定起来。

尼尔说:“‘挑战者’号轨道飞行器竭力保持预定飞行路线,因为它感觉到下面发生了什么异常情况。最终,它与燃料箱脱离,速度立即升了上去,但是,没有了推进器和燃料箱,轨道飞行器无法承受空气动力的冲击。机尾和主发动机脱落,接着,两个机翼也跟着分离,乘员舱和机身前部与有效载荷舱分离,它们从天而降,坠入水中后加速分解。”

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡

谜团二:“挑战者”号机组是否当场死亡1986年1月27日,“挑战者”号航天飞机的七名宇航员在前往发射台时面带微笑面对镜头。

另一个说法则是,“挑战者”号的七名宇航员在航天飞机“爆炸”后当场死亡。实际上,他们并不是被炸死的,也不是在航天飞机分解时当场死亡。虽然机组人员死亡的准确原因并不清楚,但许多专家如今认为,七名宇航员最初还活着,直到乘员舱以每小时超过200英里(约合每小时321公里)的速度坠入大西洋以后才丧命。

尼尔说:“在遗体被发现时,他们仍绑在座位上。”宇航员们在生命最后时刻是否神志还清醒,目前还是一个谜。美宇航局的一份医学调查报告称,“由于乘员舱压力在飞行中丧失,宇航员可能失去了知觉,但我们对此不敢肯定。”

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧

谜团三:数百万人是否通过电视直播目睹了悲剧尼尔说,在灾难发生数小时乃至数天以后,“挑战者”号航天飞机失事画面在全美各大电视网“不间断地反复播出”,这或许解释了为何那么多人“记得”通过电视直播目睹了“挑战者”号毁灭过程,而事实上,他们看到的可能只是重播。尼尔说:“大多数通过电视直播看到悲剧发生是一种误解。”

首先,当时美国大多数收视率很高的电视台并没有直播“挑战者”号航天飞机发射。其次,“挑战者”号是在美国东部时间1月28日上午11时39分发射的,当时全美大部分人还在工作中。而通过电视直播目睹那场悲剧的少数观众,是通过卫星天线在美宇航局电视频道或美国有线电视新闻网(CNN)观看了这一幕,而当时,卫星天线的用户相对较少。

北极现今年首次极光:形状奇特如外星日落(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月24日消息,据国家地理杂志网站22日报道,下面这些图片展示的是2011年第一次北极光展的一部分,这次极光持续时间长达两周,是由剧烈的太阳活动造成的。极光达到峰值时,远在北爱尔兰的人都能看到这种精美绝伦的自然景观。

1.新年极光

新年极光(图片提供:Thilo Bubek)

新年极光(图片提供:Thilo Bubek)1月7日,挪威北部特罗姆索附近山区出现美丽壮观的极光。这次极光一直持续到今年的第二周,第一周剧烈的太阳活动生成的太阳风(其实是带电粒子)导致极光形成。当带电粒子沿地球磁场线运行时,就会形成美丽的极光。带电粒子撞到极区大气层,受到刺激的空气分子会以光的形式释放出多余的能力。

2.科瓦罗亚岛(Kvaloya)天幕

科瓦罗亚岛(Kvaloya)天幕(图片提供: Fredrik Broms)

科瓦罗亚岛(Kvaloya)天幕(图片提供: Fredrik Broms)1月8日,挪威北部科瓦罗亚岛的上空出现像花环形状的北极光。2011年前几周的北极圈周围的极光活动在1月7日和8日达到峰值。不过在接下来的很多天里,高纬度地区的天空仍有极光出现。1月12日在挪威特罗姆索附近,极光从下午6时开始,一直持续了12小时。据spaceweather.com上的一份报告说,在极光活动达到峰值时,它们是如此明亮,甚至远在北爱尔兰都能看到这种美丽的自然景观。

3.小屋上空的极光

小屋上空的极光(图片提供:Peter Rosén)

小屋上空的极光(图片提供:Peter Rosén)1月7日,瑞典北部阿比斯库的一座小木屋上空充满美丽的淡绿色极光。摄影师彼得·罗森说:“整个天空看起来像可怕的地狱一样被分开。天空里的红色、蓝色和绿光像翩翩起舞的舞蹈王后。”引起极光的太阳喷射物还能引发地磁暴,后者可对进行太空行走的宇航员、地球轨道里的卫星和地面上的通讯及输电设备造成不利影响。

4.犹如外星日落

犹如外星日落(图片提供:Ruslan Akhmetsafin)

犹如外星日落(图片提供:Ruslan Akhmetsafin)1月8日,形状奇特的北极光使偏远的俄罗斯西伯利亚地区的地平线看起来像是外星世界。大气里的原子类型和它们所处的高度,决定了极光会是什么颜色。人们看到的极光大多都是淡绿色。这是因为这些极光是由位于较低海拔(大约距离地面100到300公里)的氧原子产生的。蓝色和紫色极光是由氢和氦等较轻的气体生成的,较低水平的氮气会使绿色极光幕布的底部形成红色边缘。

5.天桥

天桥(图片提供: Thilo Bubek)

天桥(图片提供: Thilo Bubek)1月7日,挪威北部索马罗亚(Sommaroya)上空出现的一条弯曲的极光,看起来像是附近一座灯火通明的桥。天空里出现的幕布状、弧状和带状光影展又称北极光或者南极光,发生在北半球的称作北极光,出现在南半球的是南极光。(秋凌)

阿根廷发现恐龙新种类:外形与始盗龙相似(图)

新浪环球地理讯 北京时间1月17日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国古生物学家在阿根廷发现了距今2.3亿年前的恐龙化石,它们属于一种名为Eodromaeus的新恐龙,这种恐龙外形与始盗龙相似,身长只有4英尺(约合1.3米),颈骨还有气囊,这给兽脚类恐龙最终进化为鸟类增添了更多证据。

1.已知最早的恐龙之一

已知最早的恐龙之一((图片来源:Mike Hettwer))

已知最早的恐龙之一((图片来源:Mike Hettwer))最新一项研究称,大约2.3亿年前,恐龙Eodromaeus曾经生活在阿根廷,这种恐龙体型如狗般大小,会给对手致命一击。新恐龙种类的发现让科学家对恐龙取代其他爬行动物统治地球以前的时代有了新的认识。

参与这项研究的美国芝加哥大学古生物学家保罗·塞雷诺(Paul Sereno)说:“这是我们迄今对掠食性恐龙家族最完整的认识——它看上去像是这个家族最初的模样。Eodromaeus恐龙体型较小,行动迅速,十分危险。”作为已知最早的恐龙之一,Eodromaeus身长只有4英尺(约合1.3米),站高刚到成年人的膝盖处。

最新研究显示,这种小恐龙却是兽脚类恐龙家族的祖先,这个家族包括霸王龙和恐爪龙这样的恐龙。与这些可怕的后代一样,Eodromaeus也有一条长而僵硬的尾巴,独特的骨盆外形,颈骨内还有气囊——或许与呼吸存在联系,为兽脚类恐龙最终进化为当今鸟类增添了更多证据。

2.仅几磅重的小恐龙

仅几磅重的小恐龙(图片来源:Mike Hettwer)

仅几磅重的小恐龙(图片来源:Mike Hettwer)保罗·塞雷诺双手捧着Eodromaeus恐龙头骨全尺寸复制品,它的牙齿看上去像针一样锋利。塞雷诺还是美国国家地理杂志的驻站探险家。据他介绍,Eodromaeus恐龙同与其极为相似的恐龙始盗龙生活在同一个年代。“如果回到2.3亿年前,其中一种恐龙从你的头顶轻轻掠过,你一定想知道那究竟是Eodromaeus恐龙还是始盗龙。”

塞雷诺和他的研究团队曾经以为始盗龙是食肉恐龙的祖先。不过,基于对始盗龙化石的最新分析以及Eodromaeus的发现,他如今认为始盗龙其实是蜥脚类恐龙的祖先。蜥脚类恐龙是一种体型庞大的长颈食草恐龙。塞雷诺说:“这是恐龙起源的妙处。谁能预测这些10磅到15磅(约合4.5公斤到7公斤)的恐龙——两者外形相似,但吃的东西不同——最终进化成像梁龙和暴龙一样截然不同的生物?”

美国国家自然历史博物馆恐龙专家汉斯-迪特·苏斯(Hans-Dieter Sues)也认为,对始盗龙重新分类意义重大。苏斯还是美国国家地理新闻编辑,他没有参与这项研究。他说:“当始盗龙最早被发现时,每个人都注意到一点,那就是对于兽脚类恐龙来说,后牙看上去十分奇特。始盗龙长有叶状小牙齿,而这些牙齿是在兽脚类恐龙身上找不到的。”

3.新恐龙骨骼复原模型

新恐龙骨骼复原模型(图片来源:Mike Hettwer)

新恐龙骨骼复原模型(图片来源:Mike Hettwer)研究人员对Eodromaeus恐龙几乎所有的骨骼都做了说明,鉴于Eodromaeus只是一种小动物,这种做法极不寻常。根据它的化石,科学家认为Eodromaeus恐龙就像是其兽脚类恐龙后代一样,双腿站立奔跑,具有锋利的牙齿和善于抓握的爪子——Eodromaeus恐龙用它来捕捉其他爬行动物幼仔。

美国马里兰大学古生物学家托马斯·霍尔茨(Thomas Holtz)也认为,Eodromaeus恐龙或许是早期兽脚类恐龙的祖先。霍尔茨也没有参与塞雷诺的研究。他说:“我认为他们获得了一项重大发现。在特征方面,Eodromaeus似乎在兽脚类恐龙族谱中非常靠下。”

霍尔茨补充说,Eodromaeus与始盗龙外形相似并不令人奇怪,双方在大约1000万年拥有共同的祖先,从进化角度讲,1000万年的时间其实并不长。他说:“我们对它们的共同祖先了解越深入,它们分道扬镳的时间越短,所以,它们彼此之间看上去更相像。如果你回到那个年代,最终发现它们其实是同一种生物。”

4.发现新恐龙化石之地

发现新恐龙化石之地(图片来源:Ricardo Martinez)

发现新恐龙化石之地(图片来源:Ricardo Martinez)这里便是发现Eodromaeus与始盗龙化石的阿根廷西北部荒凉的“月亮谷”(Valley of the Moon)。据塞雷诺介绍,在距今2.3亿年前,月亮谷到处是郁郁葱葱的森林,“环境非常美。”Eodromaeus和始盗龙与其他许多爬行动物种类分享了这片三叠纪天堂,包括嘴像鹦鹉的爬行动物(曾经是恐龙的远亲)及许多像鳄鱼一样的体型较大的动物。

马里兰大学古生物学家霍尔茨表示,研究Eodromaeus与始盗龙的共同特点或许有助于科学家全面认识所有恐龙最后的共同祖先。霍尔茨说,Eodromaeus恐龙“可能是两足动物,手或许已经适于抓握,其食物或许并没有严格限定于肉类或植物,而相比之下,第一种恐龙可能是杂食动物。”在本周出版的《科学》杂志上,研究人员将对Eodromaeus恐龙新化石进行详细描述和分析。(孝文)

美国发现疑似海盗王黑胡子佩剑镀金剑柄(组图)

新浪环球地理讯 北京时间1月14日消息,据国家地理杂志网站报道,最近科学家在美国北卡罗来纳州发现的海盗王黑胡子的“安妮皇后复仇”号残骸里发现一个剑柄,这个剑柄会是这名18世纪臭名昭著的海盗曾使用过的剑把吗?或许我们永远也无法找到该问题的答案。

1.海盗王黑胡子的剑?

海盗王黑胡子的剑?(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)

海盗王黑胡子的剑?(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)这部分镀金剑柄会是黑胡子的剑把吗?对于这个问题,我们没法弄清楚,不过这样东西是在美国北卡罗来纳州找到的“安妮皇后复仇” 号(QueenAnne's Revenge)的残骸里发现的,这是18世纪臭名昭著的大海盗黑胡子的船。自1997年至今,考古学家一直在对“安妮皇后复仇” 号的残骸进行挖掘。这个剑柄是他们获得的最新发现,发现它的消息已于这个月公布。

据北卡罗来纳州文化资源部的考古学家大卫·摩尔说,这艘船于1718年在波弗特镇附近的沙洲搁浅,之后被弃,不过这艘部分露出水面的船可能一直保存完好,直到一年后才烂掉。他说:“不管怎样,这些海盗或许有很多机会把他们认为有价值的东西拿走。”该项目的监管人、摩尔的同事温迪·威尔士表示,这个新发现的剑柄可能之所以会被留下,是因为海盗不再需要它,或者它所处的位置是海盗无法达到的地方。黑胡子短暂的海盗生涯仅持续了大约2年时间,但在那段时间里他变成历史上最令人害怕的歹徒。他在西印度群岛和美国殖民地近海一带活动,他令商船船长闻风丧胆,曾把南卡罗来纳州整个查尔斯顿的人当作人质。

2.优美的废弃物

优美的废弃物( Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)

优美的废弃物( Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)据北卡罗来纳州文化资源部的“安妮皇后复仇” 号古物管理员温迪·威尔士说,一条装饰性挂链曾从这个新发现的剑柄的十字型护手和圆头之间的小孔里穿过。考古学家2008年在“安妮皇后复仇” 号的残骸里发现这个剑把的十字型护手,它可能是英格兰或法国制造的。在剑把的一端还有一截断刀片,但是威尔士表示,荷兰武器历史学家简·佩特·普耶裴认为这把剑相对较短,可能是一名有点身份的绅士佩戴的,至少在海盗得到它以前是这样。尽管它可能一直被用来自卫,但这把剑的主要作用是装饰性配饰,它是在17世纪中期到18世纪初由人工制造的。

3.雕刻图案的鹿角

雕刻图案的鹿角(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)

雕刻图案的鹿角(图片提供:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)发现十字型护手两年后, 2010年潜水员发现这个刻有图案的鹿角,它是这把剑的剑把的组成部分。威尔士表示,专家希望能确定这个鹿角的起源,这有助于查明该剑是在哪里制造的。不过她表示,“我们无从得知”这把剑是如何到了黑胡子的船上的。

解疑美国鸟类集体死亡:每年50%死于自然原因

1月5日,瑞典救援机构主管克里斯特·奥洛夫森手里拿着一只掉到瑞典街头的死鸟(图片提供:Bjorn Larsson Rosvall)

1月5日,瑞典救援机构主管克里斯特·奥洛夫森手里拿着一只掉到瑞典街头的死鸟(图片提供:Bjorn Larsson Rosvall)新浪环球地理讯 北京时间1月10日消息,据美国国家地理网站报道,2011年新年夜,美国阿肯色州突然有数千只死鸟从天而降,而上周,路易斯安那州、瑞典和世界其他一些地方也不断传来动物离奇集体死亡的消息,引发了各种各样的猜测。许多人认为这是政府在进行秘密实验,或者“末世浩劫”即将来临,不过专家表示这些事件之间并不存在联系。

每年一半死于自然原因

科学家表示,鸟类在飞行中大量死亡与“末世浩劫”或秘密实验无关,最近的鸟类群死事件主要是因媒体炒作引起公众普遍关注。美国非营利组织全国奥杜邦协会鸟类保护部门主任、鸟类学家格雷格·布彻(Greg Butcher)表示,在一定时间内,“北美至少有10亿只鸟,有时可能多达200亿只——每年几乎一半死于自然原因。”

那究竟是什么原因造成鸟类在飞行中突然死亡的呢?阿肯色州鸟类群死事件直指两个常见的罪魁祸首:巨大噪音和碰撞。从新年夜11点半左右开始,阿肯色州野生动物保护部门不断接到飞鸟从空中掉落于毕比市方圆一平方英里地面的报告。根据官方估计,最多有5000只红翅黑鹂、欧洲椋鸟、鹩哥和褐头牛鹂在午夜前坠落地面。

美国国家野生动物健康中心1月5日发布的初步检测显示,这些飞鸟死于钝器所致的外伤,与阿肯色州牲畜与家禽委员会1月3日公布的初步调查结论不谋而合。阿肯色州渔业管理委员会鸟类学家卡伦·罗表示:“它们撞上了汽车、树木、建筑物和其他静止的物体。在飞鸟开始落地前不久,鸟类栖息地附近地区有人报告称,他们听到燃放专业级焰火爆发的震耳欲聋的响声,每隔几秒放10到12个,将不少鸟儿惊吓走了。”

“与此同时,别的地方还合法燃放了大量焰火,可能迫使飞鸟的飞行路线比正常时候要低一些,比树梢还低,这些飞鸟夜视能力非常差,一般不在夜间飞行。”在阿肯色州发现的死鸟是通常只有到秋季或冬季时才大量聚集的种类。布彻称:“我听说的记录是,一个栖息地有2300万只鸟。在这种情况下,5000只显然不值一提。”

生存所要面对的残酷现实

据布彻介绍,鸟类常常在飞行中撞上物体,尤其是“城市中的高楼大厦,信号发射塔,风力涡轮机,输电线。似乎造成鸟类大量死亡的建筑物非常高,而且总是亮着。正常情况下,鸟儿可能只会注意天上的星星,在雾气朦胧的夜晚,它们分不清方向,在有亮的建筑物周围绕圈飞行,直至碰上并落到地上。”

1月4日死于路易斯安那州的500只黑鹂和椋鸟看上去归咎于与输电线的相撞。同一天,瑞典街头发现了50至100只寒鸦死尸,据瑞典国家兽医学院专家介绍,它们身上没有患病的迹象,显然也死于钝器所致的外伤。布彻表示,大风、冰雹、雨雪、雷电等天气状况构成的挑战也易于使飞禽丧命,例如,“去年,数百只鹈鹕被潮水冲上俄勒冈和华盛顿两州交界的海岸。冷空气前锋总以出人意料的方式移动,飞禽的翅膀和身体因此会结冰。”

当然,并不只有上述原因会导致鸟类死亡,布彻举例说,“水禽会出现肉毒中毒现象,沙门氏菌和禽痘也可以在以鸟为食的动物身上迅速扩散。”无论何种原因,死亡似乎都是鸟类生存所要面对的残酷现实。

雏鸟一年内死亡概率达75%

阿肯色州渔业管理委员会鸟类学家卡伦说:“春天孵化的雏鸟一年内死亡的概率高达75%左右。对于生物学家来说,这些死亡事件相当正常。我希望可以借助公众对此类事件的关注,引导他们对野生动物生物特点存在的真正危机有所了解,对像蝙蝠白鼻综合症这样的疾病有新的认识。”

卡伦从近来媒体对大量鸟类死亡事件的报道中看到了一线希望。她说:“我希望我们可以使公众对人造建筑物对其他物种的影响有进一步的认识。大家知道吗,仅仅为了让手机的信号更好,会有多少迁徙的鸣鸟因此死亡?” (孝文)

2011首场流星雨光临地球:北极光交织流星雨

新浪环球地理讯 北京时间1月7日消息,据美国国家地理网站报道,2011年首场流星雨即象限仪流星雨光临地球。这场流星雨的极大值恰好出现在1月4日黎明时分,从而创造了理想的观测条件——没有月亮的天空使得许多更为暗淡的流星也清晰可见。欧洲和中亚是观测此次象限仪流星雨极大值的最佳地点,而北美观测者也可以看到这场太空视觉盛宴,只不过临近末尾。

1.流星划过伊朗古城夜空

流星划过伊朗古城夜空

流星划过伊朗古城夜空2011年1月4日凌晨,象限仪流星雨迎来它的极大值,此时,一颗流星从达姆甘一处遗址的夜空中划过。达姆甘是伊朗一座古城,位于首都德黑兰东北224英里(约合360公里)的地方。在象限仪流星雨极大值期间,每小时有一百多颗流星出现在天空。

据美国查伯特空间科学研究中心天文学家康拉德·荣格(Conrad Jung)介绍,总体而言,象限仪流星雨被认为是每年最可靠、最多产的流星雨之一,但是,公众对其知之甚少。他说:“虽然媒体对象限仪流星雨的关注度不够,又是在冬季假期即将结束时光临地球,但它的强度大体与8月份的英仙座流星雨差不多,对于那些甘愿冒着凛冽寒风在户外等待观赏的人来说,象限仪流星雨仍有望给他们带来一场视觉盛宴。”

2.流星划过地平线

流星划过地平线

流星划过地平线2011年1月2日凌晨,即象限仪流星雨迎来极大值前一天,其中一颗流星从加拿大阿尔伯塔省附近地平线划过。当地球撞上过往彗星留下的大片粒子时,多数流星雨就此产生。这些粒子在进入大气层时蒸发,形成一道道明亮的条状物。每年光临地球的流星雨,几乎都与已知彗星存在联系。但是,究竟是什么引起了象限仪流星雨,目前仍是一个谜。一种理论认为,象限仪流星雨源于一颗在500年前碰撞分解并最终不再活跃的彗星。

3.夜空如精雕细琢宝石

夜空如精雕细琢宝石

夜空如精雕细琢宝石在这张2011年1月3日用鱼眼镜头拍摄的照片中,加拿大阿尔伯塔省的夜空在象限仪流星雨的光线映照下,宛如精雕细琢的宝石。与其他流星雨一样,象限仪流星雨亦得名于使流星向外射出的星座。不过,在当今任何天体图中,找不到象限仪的星图。象限仪座在19世纪原本被称为Quadrans Muralis,由于星图过于拥挤而被放弃。Quadrans Muralis中的恒星被临近的牧夫星座所吸纳。星图

4.映照出短叶丝兰轮廓

映照出短叶丝兰轮廓

映照出短叶丝兰轮廓2011年1月4日凌晨,美国加州约书亚树国家公园,在象限仪流星雨的映照下,短叶丝兰的轮廓在夜空中清晰可见。据荣格介绍,隆冬季节,寒冷刺骨的北纬地区是观测象限仪流星雨的最佳地点,除此之外,由于在极大值期间并不活跃,象限仪流星雨在其他地方相对并不受欢迎。在象限仪流星雨极大值期间,估计每小时约有60至130颗流星从天空划过,整个过程持续两到四个小时。荣格说:“流星雨就是大自然奉献给我们的焰火表演,这或许是迎接新年到来最好的方式。”

5.北极光与流星雨交织

北极光与流星雨交织

北极光与流星雨交织2011年1月3日,挪威东北部,北极光的绿色大幕与象限仪流星雨交织在一起,创造了一幅美奂美仑的画面。天文爱好者今年要想再欣赏到这样壮观的流星雨,只能等上一段时日:天琴座流星雨姗姗来迟,直到4月中旬才会光临地球。而且,由于天琴座流星雨在极大值时正逢明亮的满月,人们根本看不到这场视觉盛宴的大部分表演。(孝文)

美国伊利湖灯塔受极端天气影响变冰雕古堡(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月28日消息,据美国国家地理网站报道,一座位于美国俄亥俄州克利夫兰港的灯塔在严寒和海水波浪的浇灌下,外面完全被冰层所覆盖,从远处望去,仿佛一座冰雪雕刻的中世纪古堡。

1.灯塔变冰堡

灯塔变冰堡

灯塔变冰堡在这张摄于2010年12月16日的照片上,被冰层包裹的物体不是生日蛋糕、冰雕、冰宫或“冰雪酒店”,而只是位于美国俄亥俄州克利夫兰港入口处的一座灯塔。由于伊利湖大浪激起的水花,加上当地气温在零度以下,使得克利夫兰港西码头(West Pierhead)灯塔结冰变成了一根大棒冰。美国海岸警卫队担心,如果今年哪位经过伊利湖的船长没有经验,可能会迷航难以顺利到达目的地。西码头灯塔完全被包裹在冰里,这种情况还将持续好几个月。

美国海岸警卫队驻克利夫兰第九支队的乔治·德基纳(George Degener)下士称,他们已向过往船只发出警告,要求经过克利夫兰港时要加倍小心,以免发生意外,虽然大多数船只因冬季的到来已经停运。不过,由于西码头灯塔数十年前便实现了自动化,不会出现管理员在这座“冰堡”内挨饿受冻的情景。

2.俄亥俄州“冰宫”

俄亥俄州“冰宫”

俄亥俄州“冰宫”在美国国家地理“我来掌镜”(My Shot)栏目用户戴维·桑德斯2010年12月19日拍摄的照片上,强风和持续数周的低温使得高67英尺(约合20米)的西码头灯塔在严寒和海水波浪的浇灌下,外表结了厚厚的几层冰。乔治·德基纳说:“人们往往会想,这只是一条湖,不会像这样兴风作浪。不过,鉴于伊利湖的面积以及今年的极端气候,海浪浪高有时可达8至10英尺(约合2.4至3米)。”伊利湖的面积在北美五大湖中排名第四,湖宽最高可达57英里(约合92公里。)

3.未结冰时的西码头灯塔

未结冰时的西码头灯塔

未结冰时的西码头灯塔在美国国家地理“我来掌镜”栏目用户埃拉·斯佩利(Ella Spiri)2008年9月拍摄的照片中,克利夫兰港的西码头灯塔看上去与其他灯塔无异。然而,每逢冬季到来,它与北美五大湖其他灯塔一样,有时会变成童话故事中的冰雕城堡、生日蛋糕等奇特外观。

五大湖灯塔外面结冰没有任何稀奇之处。德基纳说:“每逢严寒到来时,灯塔外面都会像这样结冰。”不过,由于今年的严寒比往年来的更早,灯塔变冰雕的奇景也提前了。此外,今年结冰程度也实属罕见,冰层极少将灯塔完全包裹住,令灯光根本看不见。

4.海鸟在伊利湖面翱翔

海鸟在伊利湖面翱翔

海鸟在伊利湖面翱翔在美国国家地理“我来掌镜”栏目用户戴尔·麦克唐纳(Dale McDonald)拍摄的照片中,一群海鸟2010年12月19日在克利夫兰港的西码头灯塔周围翱翔。据德基纳介绍,目前,海岸警卫队尚未制定给西码头灯塔除冰的计划,所以,鉴于克利夫兰“变幻莫测”的气候,这种奇景可能会一直持续到明年3月份:“在今年职业棒球大联盟开赛时,美国还在下雪呢。”(孝文)

美国七大超绿色政府建筑:海军第33号大楼上榜(3)

6.沙漠中的冷却塔

沙漠中的冷却塔(图片来源:NREL)

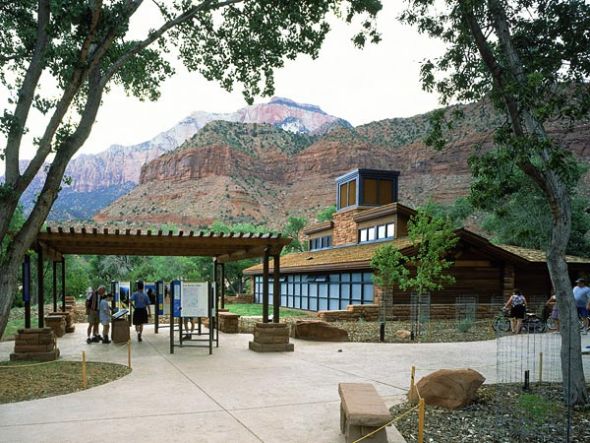

沙漠中的冷却塔(图片来源:NREL)在犹他州沙漠南部一个狭窄细长的峡谷,美国国家公园管理局打造的绿色建筑与独特的自然环境巧妙融合在一起。在犹他州斯普林戴尔的锡安国家公园,砂岩悬崖的颜色随坡度发生变化,从奶油色变成粉红色,再变成红色,映衬着无云的蓝色天空;两座2000年投入使用的下向通风冷却塔在游客中心拔地而起。

沙漠的高温将泵入塔顶蜂巢式结构的水蒸发,蒸发产生的冷却空气因其自身重量在塔内下降,最终流入建筑。整个过程无需使用风扇。这一建筑设计兼顾了自然景色和冷却质量。美国能源部国家可再生能源实验室与公园管理局合作进行了冷却塔的建筑,实验室主要负责人保罗·托塞里尼表示:“我们一开始就考虑到当地的气候条件。走进峡谷,你会发现大量水从峡谷壁上流下来,水分的蒸发起到了冷却作用。”

当地的冬季温度在零下6.6摄氏度至15.5摄氏度之间,为了帮助供暖,建造者修建了一道厚厚的黑色特朗布壁,朝向太阳。这种太阳能吸热壁以法国建筑师费利克斯·特朗布的名字命名,正是他普及了这种被动太阳能吸收技术。随着建筑物温度降低,特朗布壁会释放吸收的热量,负责在夜间为建筑物供暖。如果需要的话,游客中心还可以使用供暖电器。此外,辐射顶板也可以起到供暖作用。所有系统可让整座建筑的能耗只相当于使用典型供暖和冷却系统的不到10%,每年可节省1.6万美元。

锡安国家公园每年的游客人数超过250万,在配套交通设施的帮助下,游客采取的出行方式发生了根本性改变。在此之前,一个夏日迎来的私家车数量通常超过3000辆,汽车长龙从两车道公路一直延伸到只有400个停车位的停车场。交通拥堵不仅影响了游客的游览心情,同时也威胁到峡谷内野生动植物的生存。在峡谷3个独立生态系统的交汇点,共生活着900种只在犹他州发现的植物物种。

公园的新班车系统使用清洁燃料丙烷。项目总投资2400万美元,包括购买30辆巴士和建造一座巴士维护中心的成本。托塞里尼表示,节能设计与建筑本身融为一体,成本与典型的游客中心相当。

7.南方特色的可持续建筑

南方特色的可持续建筑(图片来源:U.S. Department of Energy)

南方特色的可持续建筑(图片来源:U.S. Department of Energy)佛罗里达州的萨比纳岛建有美国环境保护局的一座建筑,长长的门前走廊让人们产生一种错觉,误以为这座低矮的白色建筑坐落于一家南方种植园。实际上,这是一座计算与地理空间学研究实验室,走廊只是众多节能设计中的一个。

这座建筑于2008年投入使用,环境保护局海湾生态学部门的20多名科学家在这里工作,研究人类活动对海洋、港湾和湿地生态系统的影响。他们帮助制定策略,降低环境中的有毒化学物质数量。由于建模工作需要使用消耗大量电量的计算机系统,环境保护局通过降低冷却和照明等其他方面的能耗让整座建筑的能效实现最大化。

光线的颜色和巨大的走廊可帮助热量发生偏斜。实验室装有大量窗户和天窗,可减少对人工照明的依赖程度。但在这样一座位于佛罗里达州锅柄状突出地带的堰洲岛,使用玻璃将面临不小挑战。2004年,伊凡飓风横扫佛罗里达海湾沿岸,摧毁了计算与地理空间学研究实验室所在地区的6座建筑。这一地区面积16英亩(约合96亩),当时共有40座建筑。为了抵御飓风,很多窗户都安装了抗撞玻璃,屋顶也主要采用铝材料,因为传统的木瓦容易在遭遇热带风暴时松动。

节约用水同样是设计这座建筑时考虑的一个重要因素。实验室的小便池和马桶均使用百分百的循环水,由屋顶的雨水塔收集。凭借一系列节能设计,这座建筑获得美国绿色建筑委员会LEED银奖认证。环境保护局海湾生态系统部门的设施负责人克莱·比彻尔表示:“我认为在可持续方面作出努力非常重要,这能够反映出我们的态度。我们都要为此付诸行动。” (秋凌)