科学

回顾人类首位航天员加加林珍贵历史瞬间(图)(2)

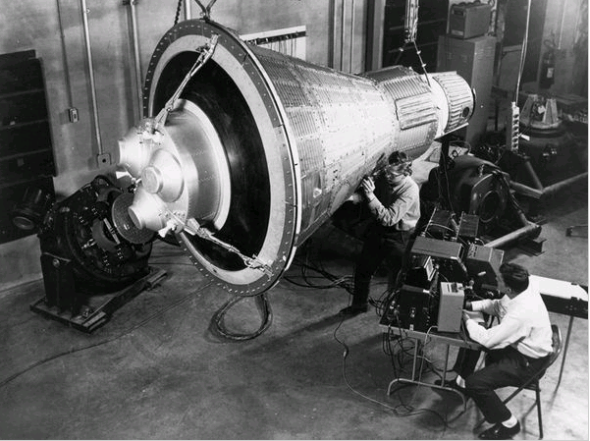

4、加加林的“座驾”

加加林的“座驾”

加加林的“座驾”这就是加加林乘坐的东方-1号宇宙飞船。

苏联的工程师们非常自信,尽管这是首次载人太空飞行,但他们信心满满,认为一定能取得成功。因为在此之前进行的两次不载人飞船测试,以及搭载了两只小狗的飞行实验都取得了圆满的成功。

里维斯说:“他们认为他们的胜算很大。他们已经对硬件、发射工具、通讯和跟踪系统进行了测试,并且还进行了无人飞船的测试发射。因此工程师们已经胸有成竹了。”

那次实验中搭载的两只小狗,在返回地面后有一只还生了6只幼崽,其中一只后来被送给了卡洛琳·肯尼迪,她是时任美国总统肯尼迪的女儿。里维斯认为,苏联工程师们在成功将小狗送入太空并安全接回之后知道,自己已经具备了将一个人送入太空的能力了。

5、太空竞赛

太空竞赛

太空竞赛1960年,美国宇航局的工程师们正对“水星”载人飞船进行技术检查,它将最终搭载首位美国人遨游太空。

当1961年4月份加加林进入太空之时,美国宇航局的工程师们还在忙着进行测试。很快,苏联人成功一个月后,美国将第一位宇航员阿兰·谢泼德(Alan Shepard)送入太空。尽管没有像加加林那样围绕地球轨道飞行,但毕竟美国人谢泼德成了世界上第二位进入太空的人。后来,直到近1年后的1962年2月20日,美国才首次将一位宇航员约翰·格林(John Glenn)成功送入地球轨道。

里维斯说:“人们通常会将载人航天的历史归咎于美苏冷战的结果,但他们忘记了,其实遨游太空是人类数千年来的梦想,”她说:“牛顿的理论让太空旅行有了理论上的可能性,在此之后儒勒·凡尔纳和威尔斯的科幻小说让人们对此神往不已。而正是这些科幻小说,激发了那些技术先驱的探索心,他们后来开发出了真正火箭,将人送入太空,从而实现了人类的飞天梦想。”

6、为加加林跳舞

为加加林跳舞

为加加林跳舞这张照片拍摄于1961年,在莫斯科红场,人们载歌载舞,庆祝加加林凯旋归来。在他返回后两天,加加林在护送下抵达红场参加庆祝游行,并接受了苏联英雄称号。

里维斯说,人们描述那场庆祝游行是他们在1945年战胜纳粹举办的胜利游行之后见过的最大规模的庆祝活动。在大众的心目中,加加林俨然成了苏联航天事业的代言人。

里维斯说:“他笑起来很好看,衣着得体。在返回地面之后的几年中,他一直充当着名人的角色。每一次你和一位在苏联长大的人谈起加加林,他们都会说他是那个年代优秀年轻人的代表,即使是那些最激烈的反社会主义人士也同意这样的观点。”

7、永垂不朽

永垂不朽

永垂不朽这张加加林的雕塑拍摄于今年4月8日。现在这件艺术品正在位于莫斯科的全俄展览中心展出,随后还将进行全球巡展。

这尊雕塑是莫斯科郊外的加加林纪念雕像的复制品。它最终将在伦敦安家,作为纪念人类载人航天50周年纪念活动的一部分。

里维斯说:“加加林和1960年代苏联的航天项目是为数不多在苏联解体之后仍然幸存下来的历史。他在俄罗斯国内受到广泛的尊重,并且在前苏联的其它加盟共和国的人民中间也拥有很高的威望。人们仍在为他欢呼,他的纪念碑仍在那里,而孩子们也仍然记得每年的4月12日是个多么有意义的日子。” 摄影:Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images (晨风)

面临地震风险的核电国家:美国沿海成焦点(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月31日消息,据美国国家地理网站报道,日本福岛第一核电站事故让那些严重依赖核电的国家重视面临的地震风险。研究发现,世界上几个核能大国面临的地震威胁有很大不同。

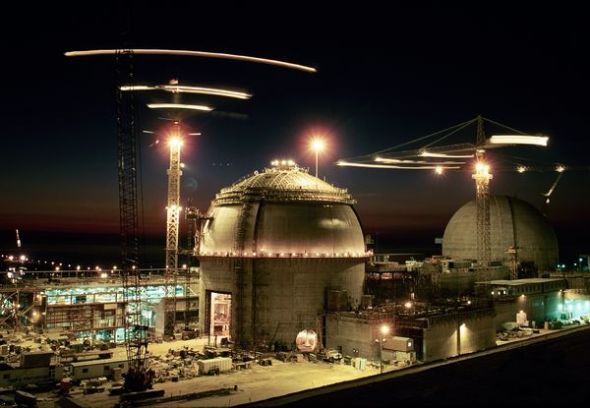

1.美国沿海成关注焦点

美国沿海成关注焦点

美国沿海成关注焦点美国核电年发电量:7987亿千瓦时

尽管美国自1979年三哩岛核事故发生以来再未建设新的核电站,但它无疑是世界上最大的核电生产大国。美国的104座核反应堆生产的电能,比法国和日本的核电总产量还要多。但是由于美国的用电量很大,这些核电站提供的电量仅占美国电能总产量的20%。看一看美国的地震风险图,难怪在日本大地震后,加利福尼亚州的两座核电站会成为美国政府最关注的对象。圣克莱门特的圣奥诺弗雷和阿维拉海滩的代阿布洛峡谷(Diablo Canyon)都位于活断层带附近。

西北大学地球和行星科学系地震学家赛斯·斯坦表示,美国西部这一地区正好位于北美构造板块与太平洋板块交界处,其地震风险大约比美国东部地区高5倍。他是最近出版的《灾难延时(Disaster Deferred)》一书的作者,这本书描写了新科学是如何改变人们对美国中西部地区的地震风险的看法的。正如书上所说,该国中部和东部地区存在一些地震风险,美国的大多数核反应堆都建在这里。南卡罗来纳州的查尔斯顿、马萨诸塞州的波士顿和密苏里州的新马德里附近都曾发生过地震。

福岛核事故发生很久以前,美国能源及核能管理者和非营利组织——美国电力研究院已经开始对美国中东部地区的地震风险进行重新评估。评估结果有望在今年底得出。美国地震多发地带阿拉斯加州没有核电站。

2.法国非常信任核能

法国非常信任核能

法国非常信任核能法国核电年发电量:3893亿千瓦时

在法国蒙特利马尔附近的隆河谷(Rhone Valley),克律亚斯(Cruas)核电站的冷却塔上的风力涡轮机并不是令这里变得与众不同的唯一一个建筑物。20世纪90年代初期建设的这座核定站,是世界上唯一两座具有隔震系统(seismic base isolation,地基处安装的弹性装置,可以吸收震动)的核电站之一。每座反应堆下有1800多个 橡胶支座,每个 橡胶支座厚达几英寸。另一座这种核电站位于南非开普敦附近。

尽管法国核电站的产电总量不及美国核电总产量的一半,但是没有哪个国家像法国一样,这么依赖核电。法国80%的电能产自该国19座核电站的58个核反应堆。斯坦表示,法国的地震风险不是太大。即使是最活跃地区,其地震风险也仅相当于美国的中东部地区。

尽管克律亚斯核电站拥有特殊的地震防护系统,但是它并不位于法国地震最活跃的地方。该国的地震活跃区位于法-德边界的莱茵河谷。斯坦表示,沿着这条河谷的断层系统给法国、德国、比利时和荷兰带来地震风险。距离这一区域最近的核电站是位于莱茵河上的费森海姆核电站,它是法国最老的核电站。从全球地震危险性评估计划绘制的图上,可以了解全球的地震风险情况。斯坦表示,这是10年前开始进行的一项计划,旨在协调不同国家测量地震风险的方法,对世界范围的地震风险予以评估。

3.日本从风险到灾难

日本从风险到灾难

日本从风险到灾难日本核电年发电量:2658亿千瓦时

尽管现在日本福岛第一核电站事故被认为是世界上最严重的一次核事故,但它曾是这个严重缺少能源的国家的一个核电典范。日本在战时是唯一一个遭受核弹袭击的国家,然而20年后该国进入所谓的“和平原子能”状态,利用核能促进经济增长。由于没有国产化石燃料,日本被迫从国外进口所需的所有石油、煤和天然气,面对这种情况,日本把核电站视为一种可以产生大量电能的方法。自1966年该国的第一座商业核电站开始运营至今,日本已经建成54座核反应堆,其中包括世界最大反应堆——位于日本西海岸新泻县的柏崎刈羽核电站。

核能发电满足了日本三分之一的电能需求,在福岛核事故发生以前,该国打算把核电产电量在国家电能总产量中所占的比例,由2017年的40%提高到2030年的50%。日本位于4个重要构造板块的交界处,是世界上最有可能发生地震的国家。而且在日本这个地震多发区居住着1.265亿人。斯坦表示,阿拉斯加州的地震风险与此类似,但是该州的人口不超过70万。

当然,日本的所有核电站都位于地震多发带。核工业代表和核电站反对者很快指出,海啸后柴油机备用系统出现故障(并不是海啸造成的)直接引发福岛核事故。核工业官员曾指出,这座核电站经历有史以来最强的一次地震后幸存下来,它的表现跟计划的一样。在自然灾害和其他规模更小的灾难面前,断电是更常见的风险因素。例如美国忧思科学家联盟的核安全项目主管大卫·洛克博姆表示:“我们的电站无法承受飓风或海啸的袭击,我们更易受到断电和失去备用设备的影响,无论这是由墨西哥湾的飓风、东部地区的冰暴引起的,还是由克利夫兰的树木导致的。”

详解日本福岛核事故与切尔诺贝利事故显著不同

这里显示的是切尔诺贝利核电站4号反应堆的控制室。反应堆的设计、风的模式、经验交流和其他因素,会导致核事故的严重程度出现很大不同。(图片提供: Gerd Ludwig, National Geographic)

这里显示的是切尔诺贝利核电站4号反应堆的控制室。反应堆的设计、风的模式、经验交流和其他因素,会导致核事故的严重程度出现很大不同。(图片提供: Gerd Ludwig, National Geographic)新浪环球地理讯 北京时间3月18日消息,据美国国家地理网站报道,几十年来,只要提到三哩岛和切尔诺贝利这些字眼,人们立刻就会想起核电站出故障引发的大灾难。上周日本发生致命地震和海啸后,紧接着福岛第一核电站又出现问题。目前尚不清楚这次核事故会造成多达损失,这里的6座反应堆,有4座接连出现故障,它们在4天时间里连续发生3次爆炸,导致2个安全壳被毁(可能是由乏燃料棒过热引起),产生的放射物对继续留在那里的50名工人构成威胁。然而,这也已经暴露出当前福岛核事故与1979年美国宾夕法尼亚州哈里斯堡附近发生的三哩岛事故,以及7年后乌克兰发生的切尔诺贝利核泄露事故之间存在的显著不同。

反应堆类型

日本福岛第一核电站从20世纪70年代开始运营,它由6座沸水反应堆(BWRs)组成。沸水反应堆是轻水反应堆中的一种,它用普通水作为冷却剂和慢化剂,这不同于重水反应堆,后者用氧化氘(或称D20)而非H20作为冷却剂。电力企业赞助的非营利组织美国电力研究所(EPRI)核能部副总裁尼尔·威姆舒斯特解释说,三哩岛利用另一种类型的轻水反应堆,即压水反应堆(PWR)。这两种反应堆都把水当作冷却剂和慢化剂,用来给核燃料降温和减慢裂变反应向外释放中子的速度。压水反应堆是反应堆冷却剂(水)保持在不发生整体沸腾的压力下运行的反应堆。这意味着反应堆里的水温可以超过沸点,但不会产生大量蒸汽。这样反应堆堆芯就能在更高的温度下运转,热量能更有效地转移走。沸水反应堆在温度更低的环境下运行,这种反应堆一般更简单,组成部分更少。

切尔诺贝利使用的是压力管式石墨慢化沸水反应堆(RBMK),这种反应堆也把水当作冷却剂。但是跟轻水反应堆不同,压力管式石墨慢化沸水反应堆把石墨当作慢化剂。据总部设在伦敦的世界核协会说,尽管俄罗斯目前还有几座压力管式石墨慢化沸水反应堆仍在运行,但是世界上的其他动力反应堆没有像切尔诺贝利一样,把石墨慢化剂和水冷却剂结合在一起使用的。现在美国的大部分核反应堆都采用沸水反应堆或压水反应堆技术,威姆舒斯特和美国电力研究所称,这两项技术“相当安全”。这两种反应堆都有自动调节能力,或称负反馈环:当反应堆变得太热时,裂变反应速度就会变慢,能量减少。而压力管式石墨慢化沸水反应堆“具有正反馈”,温度越高,产生的能量就越多,产生的能量越多,温度就会升的越高。

事故原因

威姆舒斯特表示,从事故原因来说,福岛核事故的直接罪魁祸首显然是地震引发的海啸,因为这座核电站在遇到地震时会自动关闭。海啸袭击1小时后,福岛核电站的基础设施被毁。因此,虽然地震已经削减了反应堆的额外能量供应(这是确保冷却液泵正常工作所必须的),但是海啸摧毁了柴油机备用的发动机,而这是为冷却系统提供能量必不可少的。电池最多只能提供8小时能量。因此他们只能用移动式发电机代替。大卫·洛克博姆领导了美国忧思科学家联盟的核安全项目,并在美国3座规模类似日本通用电气工厂的核电站工作。他表示,目前还不清楚事情的进展会引发什么样的后果。

据1979年有关三哩岛事故的凯莫尼委员会(Kemeny Commission)报告说,“是设备故障导致事故发生”,但是“操作者的失误”也是“导致此次事故的主要原因”。紧急制冷系统被错误关闭,引发一系列非常可怕的后果。该报告发现,如果在事故的早期阶段操作员(或者负责监管的人)能确保紧急制冷系统继续运行,可能三哩岛核事故就会是一次“相对比较轻的事故”。威姆舒斯特表示,乌克兰切尔诺贝利核泄漏事故是由一次“考虑不周的安全检测”造成的。据联合国最近公布的一份报告显示,突然输入大量能量导致蒸汽爆炸,炸毁了反应堆容器。这促使“燃料和蒸汽进一步发生反应,最终摧毁反应堆堆芯,使反应堆厂房结构严重受损。”

深入了解

三哩岛和切尔诺贝利核事故过去已有几十年,现在我们对它们的反应堆里发生的情况有了更多了解。正如彼得·布拉德福这周说:“在三哩岛事故发生三天后我们认为我们已经弄清楚的事情,结果证实都是错误的。”发生三哩岛灾难时,他正在美国核管理委员会(NRC) 工作。他表示,燃料的熔融程度,甚至是第一天防泄漏系统里发生的氢气爆炸的真相,虽然几十年过去了,现在人们仍没查出结果。他说:“目前我们还不清楚的信息包括方方面面。”

据1979年凯莫尼报告说,三哩岛事故发生的前几分钟,100多个警报突然响起,但是该电站没有哪种系统能把这些重要信号从其他无关紧要的信息里查找出来。美国核管理委员会成员写道:“在一种快速变化的复杂的事故环境下,人和机器之间的互动并未引起人们的注意。”布拉德福表示,与之相反,当前的计算机化和先进的信息传输技术,使得日本官员能够更好地了解福岛核电站的4个出故障的反应堆内发生的情况,至少从理论上说是这样。

防泄漏系统

跟三哩岛核电站一样,福岛反应堆有3道屏障用来防止核泄漏,其中包括核燃料周围的金属覆层、反应堆压力容器和安全壳。威姆舒斯特表示,切尔诺贝利核电站没有安全壳。一旦放射物泄漏到大气里,会对很大范围造成污染。洛克博姆说:“放射物的污染水平并非呈线性。离得远受到的污染并不一定就越低。”其他因素中,盛行风能决定放射物会污染哪些地区。在切尔诺贝利事故中,距离该核电站大约100英里(160.93公里)处的放射水平,比距离它仅有10或20英里(16.09公里到32.19公里)处的放射水平更高。

埃德温·莱曼说:“切尔诺贝利污染模式非常反常。”放射物会被释放到“很高很高的地方,这是反应堆和石墨起火的自然特性”。当石墨起火燃烧10天时,在长时间的喷发期,天气会不断发生变化。风会把放射性气体和微粒带入大气,传播到很远后,才降落下来。三哩岛核事故释放的放射物的量较少,没发现对公众健康有什么影响。按照国际核事故分级标准,三哩岛事故被评定为5级,影响不只局限在局部地区。切尔诺贝利核泄漏事故被评定为最高级7级,它释放的放射物影响了数千人。福岛事故被评定为4级,只对局部地区产生影响。不过目前还不清楚以后它的级别会上升多少。距离福岛核电站180英里(289.68公里)的东京,15日的最高辐射剂量是正常水平的23倍。但是一天后该地的辐射剂量降至正常水平的10倍。

辐射剂量

据美国核管理委员会说,美国每年由自然和人造源(例如医学仪器和消费产品)产生的平均辐射剂量是620毫雷姆(mrem)。1毫西弗(mSv)相当于100毫雷姆。日本劳动和福利健康部(Japanese Ministry of Health Labor and Welfare)16日把工人允许接触的最大辐射量从原来的100毫西弗提高到250毫西弗。据美国核能研究所(NEI)说,15日晚上该核电站的辐射量达到每小时1190毫雷姆,不过6个小时后下降到每小时60毫雷姆。

据联合国报告和美国核管理委员会说,切尔诺贝利核泄漏事故导致事发当天早上在现场的600名工人中有134人患上急性放射性疾病,他们接触的最高辐射剂量到达8万到160万毫雷姆。这些人中,有28人在3个月内死亡。另有两人死于烧伤和接触放射物。据世界卫生组织,最终可能有4000人因接触切尔诺贝利核电站释放的放射物死亡。从公共卫生方面来看,切尔诺贝利核泄漏事故产生的最大影响,是导致甲状腺癌在儿童和青少年间流行起来,到目前为止已经有超过6000人罹患该病,这与饮用被污染的牛奶有关。

经验交流

威姆舒斯特表示,现在世界核电行业已经都“聚集到一起”,分享他们掌握的核电知识,努力帮助福岛渡过难关。目前该产业内部的交流明显比三哩岛和切尔诺贝利核事故发生时更多。当然,在核危机时进行交流必须要跨行业,在这方面东京电力(Tepco)将会受到严厉批评。国际原子能机构总干事天野之弥(Yukiya Amano) 15日要求日本相关人员必须进行更积极有效的交流。据日本共同社说,日本首相菅直人(Naoto Kan)在一次会议上严厉批评了东京电力的行政人员,原因是他是通过电视了解到这次爆炸事故,而不是东京电力打电话告诉他的。据说他想要知道“到底发生了什么事情?”

在三哩岛事故期间,官员试图安定民心,让他们相信“危险已经过去”,即使在冷却反应堆和加固核电站的努力均被证明毫无成效时,他们仍在继续自圆其说。在切尔诺贝利核事故中,消息很难像Twitter的消息传播速度。总部设在伦敦的世界核协会认为,切尔诺贝利事故是“冷战孤立政策和缺少相关安全文化的直接结果”。美国环境保护署(EPA)在1986年发表的关于切尔诺贝利事故的论文里写道:“最初切尔诺贝利事故是个秘密。”事实上,有较大规模的核事故发生的最早证据是在瑞典发现的,有人在该国核电站的工人衣服上发现放射性微粒,这促使人们开始寻找放射物来源。第二天,苏联新闻社证实切尔诺贝利核电站发生事故,但是并未提供详情。“由于得不到任何消息,各种流言慢慢出现。”

随着日本核事故不断升级,该国官员因为低估了逐渐升级的威胁而遭到猛烈攻击。能源与环境研究所所长阿尔琼·梅基耶尼批评日本政府的“工作就像一部标准核工业剧本,标题是‘什么?这也用担心!’” 梅基耶尼要求“对潜在的受损程度和结果进行实事求是的评估,知道就是知道,不知道就是不知道,不要弄虚作假。”这样公众才能更相信官方声明。他说,事实上“有关低辐射水平的口头声明正好与不断扩大的撤离范围形成鲜明对比。”

据《华尔街日报》报道,日本政府也在抱怨东京电力公布消息的速度太慢。忧思科学家联盟全球安全项目物理学家和核能控制研究所前所长莱曼15日在与记者的通话中说,东京电力的简报变得“透明度越来越低”。他说:“很显然日本公布消息的数量很不规律。”不过他们正在努力寻找事故原因的事实,或许是这最好的解释。忧思科学家联盟的核专家艾伦·范库说:“显然人们的猜疑心理越来越重。”莱曼说:“我们关心的是美国和其他国家的核工业不会努力掩饰这些。” 福岛第一核电站是“核电历史上发生的最严重的一次事故。”(秋凌)

专家称日本地震位置与预测不符或再发生强震

日本岩手县大槌町,自卫队士兵正在废墟中努力搜寻幸存者

日本岩手县大槌町,自卫队士兵正在废墟中努力搜寻幸存者 日本位于三个大板块:太平洋板块、菲律宾板块以及鄂霍茨克板块交界处。此次发生的日本强震震中位于日本海槽的南端,是由鄂霍茨克板块和太平洋板块碰撞引起的。

日本位于三个大板块:太平洋板块、菲律宾板块以及鄂霍茨克板块交界处。此次发生的日本强震震中位于日本海槽的南端,是由鄂霍茨克板块和太平洋板块碰撞引起的。新浪科技讯 北京时间3月17日消息,据美国国家地理网站报道,尽管周五的日本地震是该国历史上有记录以来最强的一次,引发了强烈破坏和大规模海啸,并导致核电站事故,给日本造成了严重损失。但是专家表示,这次的强震可能还并非人们预料将可能发生的“超强地震”。这并不是说9.0级的地震还不够大,还是因为这次地震发生的地点和理论不符。

长期以来,地震学家们一直认为日本正酝酿着一次强震,这一强震的震中位置则将是1923年日本关东大地震的翻版,即其发生地是位于一条非常靠近东京的断裂带上。那次大地震几乎摧毁了东京,造成大约14.2万人遇难。

日本地质情况复杂,这是其独特的地理位置造成的。日本位于三个大板块:太平洋板块、菲律宾板块以及鄂霍茨克板块交界处。这三个板块相互挤压碰撞,造成日本地震活动频繁发生。

1923年的关东大地震震级估计为7.9级至8.4级之间,其原因是菲律宾板块向日本大陆发生碰撞挤压,地震的震中位于东京附近的一条断裂带:相模海槽(相模トラフ,)。

而上周的地震发生地相比之下更加偏北,位于日本海槽的南端,是由鄂霍茨克板块和太平洋板块碰撞引起的。

美国俄勒冈州立大学活动版块和海床制图实验室主任克里斯·歌德费因格(Chris Goldfinger)说:“大部分专家都没有料到在那个地方会发生那么强烈的地震。”这是因为日本海槽附近在过去的数千年内一直不断在发生着较大的地震,但从来不会出现这样的超级强震。

对于这一观点,来自美国伊利诺伊州西北大学伊万斯顿分校(Northwestern University in Evanston)的地球物理学家赛斯·斯特恩(Seth Stein)表示赞同。他说:“长期以来,日本人一直在为一场大地震做准备,但是他们预计地震的发生地应当更偏南,基本上位于东京湾附近。”而根据美国地质调查局的数据,此次的地震还造成了整个日本平移了约2.4米。

地震预测是伪科学?

但专家们同时也指出,这并不是说日本海槽在地震学上是不活跃的。罗伯特·耶茨(Robert Yeats)教授指出:“日本北部历史上不断发生着地震。”他是俄勒冈州立大学科瓦利斯分校的地质学专家。

而西北大学的斯特恩教授指出:“问题就在于,我们缺乏足够长期的历史资料来判断一处地点可能发生的最强地震的震级是多少。”

即便对于日本也是一样。要知道,尽管不是如现代地震学资料那样精确,但是日本保存有1100年来该国发生的地震的记录。

按照美国国家地质调查局地震风险评估项目的高级研究科学家大卫·安普盖特(David Applegate)的说法:“近期的历史记录无法帮助我们预测会发生什么。”

因此,专家们认为,目前仍然存在着在更加偏南的相模海槽再次发生一次超强地震的风险。

大地震前已有预测

但历史地震记录并非科学家们进行地震预测的唯一手段。

举个例子,根据俄勒冈州立大学耶茨的说法,东京大学有一位地震学家池田康隆(Yasutaka Ikeda)曾使用GPS技术对日本海槽沿线的板块挤压应力进行了精确的测量。

之后,池田教授将测得的地质应力积累的数据于已经发生的地震中所释放出的能量进行对比。

他得出的结论是:就积累的地质应力释放而言,本世纪内这里发生的地震还不够多。因此他得出结论,应当还会出现一些强震——比如这一次发生的特大地震。

这次地震发生时,池田教授正在中国访问。但即使是他,得到消息之后也是大吃一惊。他在一份发给国家地理的电子邮件中说:“我可是从来没有想到过在我的有生之年会发生这样的强震。”

日本大地震前曾发生前震

直到事后,人们才猛然意识到,这次的地震其实是有前震的:3月9日,也就是大地震到来前两天,同一地区曾发生过一次里氏7.2级地震。

但一般而言,在这样规模的地震之后,应当是更多更小的余震,而不会出现再次这样巨大规模的强震。

美国地质调查局的安普盖特教授说:“许多7级左右的地震之后都会出现逐渐减弱的余震。而这一次,直到事后,当我们回过头去看的时候才猛然意识到,那一次的7.2级地震其实只是一次前震。”。对此,他表示,发生这样的事件的概率仅有大约1/20,非常罕见。

而在地震后的3月11日,美国联邦紧急事务管理署召开的一场吹风会上,署长克莱格·福格特(Craig Fugate)表示:“这一切的底线是一点,那就是地震到来时可能是没有警报的。”

他说:不论我们修建多么坚固的抗震设施,地震引发的海啸和强烈的地面晃动还是会多多少少造成损失。(晨风)

墨西哥水下洞穴现史前人头骨 疑首批美洲人(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月11日消息,据美国国家地理杂志网站报道,潜水人员2007年在墨西哥尤卡坦半岛的一个水下洞穴发现一些骨骼,其中包括一颗人头骨和一些乳齿象骸骨。潜水人员目前正在对该洞进行研究,那颗头骨可能是第一批美洲人的残骸。

1.第一批美洲人

第一批美洲人(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

第一批美洲人(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)2007年,潜水人员在加勒比海附近的墨西哥尤卡坦半岛的一个水下洞穴发现一个头顶朝下的人头骨,他们小心翼翼的把一个标志物放在头骨附近。根据头骨的位置进行判断,该科研组认为这个人是在大约1万年前死在那里的,之后不久这个洞穴就因海平面上升被海水淹没。如果这一猜想得到证实,这个头骨将成为目前已知最古老的早期美洲人或古印第安人(Paleo-Indian)残骸。

尽管这个颅骨和乳齿象及其他史前动物骨骼是在2007年发现的,但是为了留出充足时间研究该地点,训练具有考古经验的潜水人员,相关消息直到上个月末才公布。潜水人员以前曾在周围的洞穴里发现冰河时代的动物遗体,但是他们并没想到会在这一地区发现人颅骨。潜水人员艾伯图•纳瓦说:“这是一次美妙的探索经历,你永远也想不出接下来会发现什么。”

图鲁姆洞穴探测项目(PET)和全球水下探索者协会成员纳瓦说:“我们想查清楚黑人霍约洞穴的故事,弄明白这个人和动物骸骨是如何到达那里的。”《国家地理》杂志对潜水人员进行考古学培训提供了部分资助。该杂志和《国家地理新闻》都是美国国家地理学会的组成部分。

2.乳齿象骸骨

乳齿象骸骨(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

乳齿象骸骨(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)潜水人员亚历克斯•阿尔瓦雷斯正在测量乳齿象骸骨,在2007年的黑人霍约洞穴探索期间,潜水人员在距离那个人头骨大约20英尺(6米)的地方发现这些乳齿象骨骼。据阿尔瓦雷斯的队友艾伯图•纳瓦说,他们在附近还发现一些其他动物骨骼,其中包括史前熊的残骸。

这个洞穴并没有很大的洞口,因此成年(或者更小的)乳齿象(长毛猛犸象的近亲,体毛更少)根本无法进入洞内。该科研组表示,一种可能性是:古印第安人捕捉到这头乳齿象,杀死它后,把它分割成小块带进黑人霍约洞穴。人类学家大卫•迈尔特兹没参与这项研究,据他说,从其他遗址获得的证据似乎证明了居住在北美洲的史前人类曾经确实猎捕过乳齿象。

美国德克萨斯州南卫理公会大学古印第安人专家迈尔特兹表示,黑人霍约洞穴的发现“令人兴奋不已”。不过他说,此刻该科研组认为这些骨骼已有大约1万年历史的想法还只是“猜测,并不是已被公认的最终定论”。

3.吞噬光线

吞噬光线(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

吞噬光线(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)这是在2007年的黑人霍约洞穴探索期间,潜水人员正在下潜,准备进入墨西哥的这个漆黑一片的洞穴。纳瓦解释说:“洞内漆黑一片,它也由此得名。我们第一次进入该洞时,发现里面黑的伸手不见五指。我们感觉它好像正在吸收我们的照明设备发出的光。我认为很多人都觉得洞穴很可怕。但是对我来说,这是一个美丽的地方。洞里的空间很大,里面装点着漂亮的钟乳石。洞里的水很清澈,当你看自己的手和设备时,感觉好像自己正飘浮在空中。”

4.发往地穴的“火箭”

发往地穴的“火箭”(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

发往地穴的“火箭”(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)在2007年的探索期间,潜水人员借助水下“推进器”前往黑人霍约洞穴。这段水下通道曲曲折折,全长超过4000英尺(1200米)。该科研组表示,黑人霍约洞穴大约有200英尺(60米)高,120英尺(36米)宽,它在被海水淹没以前,曾是一个非常重要的淡水源。纳瓦解释说:“在其中一个通道的入口,我们看到一些垂直凹槽,我们认为这是绳索留下的磨痕。”这说明“有人曾在这里取水,或者他们跳进洞后,需要借助绳子爬上来”。

5.齐头并进

齐头并进(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)

齐头并进(图片提供:Daniel Riordan-Araujo)亚历克斯•阿尔瓦雷斯正游向他的科研组在黑人霍约洞穴发现的那颗人头骨。加利福尼亚州韦特史料研究所的考古学家多米尼克•里索罗表示,这个头骨的形状将有助于科学家查明第一批美洲人到底来自哪里。他说:“通过进行这种分析,我们能更好地了解这些人跟旧世界的哪种人的亲缘关系更近。” 里索罗与墨西哥国家人类学和历史学协会联合组织了一项针对黑人霍约洞穴的更大规模的研究。

迄今为止这个头骨仍是头朝下呆在原地,该科研组并未接触或者移动过它。纳瓦说:“在任何考古现场,保持所有物体原封不动很关键。”该科研组希望能获得一些头骨样本进行检测,不过在现场清理计划出台前,这个想法根本无法实现。纳瓦说:“现在我们的主要任务是保护现场。在我们最终确定可以做些什么工作以前,不能采取任何行动,不能对现场造成丝毫破坏。”(孝文)

一周太空图片精选:发现号对接空间站(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月7日消息,美国国家地理杂志网站刊登了过去一周的最佳太空图片,包括北极光、太阳海啸、向日葵星系、猎户座分子云团以及“发现”号对接空间站的精彩图片纷纷榜上有名。

1.“发现”号对接空间站

“发现”号对接空间站(图片来源:NASA)

“发现”号对接空间站(图片来源:NASA)2月26日,国际空间站上的一名宇航员拍摄了这幅照片。“发现”号航天飞机正与空间站进行对接。在“发现”号逐渐靠近空间站过程中,俄罗斯的“进步”号飞船似乎在瞄准这艘航天飞机。26日美国东部时间下午2点14分,“发现”号与空间战完成对接。“发现”号宇航员将在空间站逗留11天,运送补给并帮助安装新太空舱。

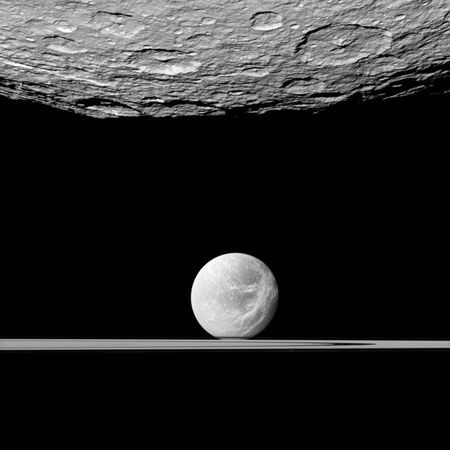

2.平衡之美

平衡之美(图片来源:SSI/NASA)

平衡之美(图片来源:SSI/NASA)照片由美国宇航局的“卡西尼”号飞船拍摄,表面坑坑洼洼的土卫五“利亚”悬在纤细的土卫四“狄俄涅”上方,呈现出一种平衡之美。拍摄时,星环与“卡西尼”号之间的距离实际上比土卫四更近。自2004年以来,“卡西尼”号便对土星系统进行观测,研究这颗巨大的行星、星环及其卫星。这艘长寿飞船已经第二次延长观测任务,观测任务将一直持续到2017年9月。

3.太阳海啸

太阳海啸(图片来源:SDO/NASA)

太阳海啸(图片来源:SDO/NASA)2月24日出现的巨大太阳耀斑,向外喷射的等离子体形成旋涡,好似在太阳表面跳舞,整个过程持续了90分钟。在远紫外条件下,美国宇航局的太阳动力学观测卫星拍摄了太阳耀斑的高清晰照片,帮助天文学家了解壮观的太阳耀斑细节。这颗卫星每24分钟拍摄一幅新照片,包括文中刊登的这幅照片。所有这些照片拼接在一起,形成一段有关此次太阳喷发的视频。

4.北极光

北极光(图片来源:James Spann, NASA)

北极光(图片来源:James Spann, NASA)在阿拉斯加珀克·弗拉特岛出席极光大会时,美国宇航局的詹姆斯·斯帕恩目睹了地磁暴的发生以及由此形成的美丽北极光。这幅照片拍摄于3月1日,展示了斯帕恩当时看到的北极光。随着地磁暴的强度越来越大,北爱尔兰、拉脱维亚、挪威和瑞典地区均出现绚丽的北极光。

5.飞机机翼剪影

飞机机翼剪影(图片来源:Howard Eskildsen)

飞机机翼剪影(图片来源:Howard Eskildsen)2月27日,美国佛罗里达奥卡拉,一架飞机在摄影师拍摄太阳照片中无意间闯入镜头,形成这种堪称完美的巧合。飞机机翼剪影在布满太阳黑子的太阳表面上空穿过。太阳黑子周围颜色较浅的区域被称之为“谱斑”。这一区域拥有更高的温度和密度,由太阳深处的磁活动形成。太阳盘之所以呈紫色是因为摄影师霍华德·伊斯金德森使用Ca-K滤光器拍摄了这幅照片,只有特定波长的光线才能被相机捕获。Ca-K滤光器能够帮助摄影师捕捉到微小的太阳表面细节,例如谱斑,常见的白光则在这种滤光器的过滤下失去踪影。

研究称区域性核战可逆转全球变暖引发饥荒(图)

上世纪70年代初在法属波里尼西亚进行的一场核试验,一枚核弹在穆鲁罗亚环礁地区引爆。

上世纪70年代初在法属波里尼西亚进行的一场核试验,一枚核弹在穆鲁罗亚环礁地区引爆。新浪环球地理讯 北京时间3月2日消息,据美国国家地理杂志网站报道,专家们表示区域性核战争能够引发“程度空前的气候变化”。根据美国政府的电脑模型,即使一场区域性核战争也能在降低全球温度和减少降水量方面产生“空前”影响,这种影响将持续多年。据专家们推测,大规模饥荒和疾病灾难也可能随之发生。

根据预测,冷战期间两个超级大国间的核战争——美国和前苏联之间的核战争——将导致地球进入所谓的“核冬季”(指核武器爆炸引起的全球性气温下降)。多年来,人们一直担心美苏之间爆发核战。在这种可怕的想定中,将有数百枚核弹引爆,在带来危险核辐射的同时,核爆产生的烟幕、尘埃和灰烬将遮住太阳数周。很多人将最终被饥饿和疾病夺去生命。

现在,世界上的超级大国就只有美国,核冬季只能在噩梦中出现,而很难成为现实。但核战争仍旧是一个非常现实的威胁,印度和巴基斯坦这两个拥有核武器的发展中国家便是一个令人忧虑的所在。

为了揭示区域性核战争对气候产生的影响,美国宇航局和其他研究机构的科学家创建了一个模型,模拟一场共引爆100枚广岛级核弹的核战争。每一枚的爆炸威力相当于1.5万吨TNT。值得一提的是,100枚这一数量只占当前全球核武器总量的0.03%。根据研究人员的预测,这场核战争将向地球大气层的最底层——对流层排放大约500万公吨炭黑。在宇航局的气候模型中,这些炭黑会吸收太阳热同时像热气球一样快速攀升,导致天空需要更长时间才能恢复本来面目。

物理学家卢克·奥曼在18日美国科学促进会于华盛顿特区举行的媒体吹风会上表示,高空碳云导致的全球温度降低并不会产生灾难性后果,不会像超级大国之间的核战争那样让地球进入核冬季。现在的地球正处于一个长期变暖过程。根据模型预测,在一场区域性核战争之后的2到3年时间里,全球平均温度将下降2.25华氏度(1.25摄氏度),热带地区、欧洲、亚洲和美国阿拉斯加等地区的温度则将下降5.4到7.2华氏度(3到4摄氏度)。研究人员表示,北极和南极部分地区的温度还会有所升高,这主要由风型和海洋环流变化所致。

根据模型预测,核战结束10年后,全球平均温度将比核战爆发前低0.9华氏度(0.5摄氏度)。在一段时间内,地球将变成一个温度较低并且充斥着饥荒的世界。就职于马里兰州格林贝尔特戈达德太空飞行中心的奥曼表示:“我们的研究发现显示,农业生产将遭受严重影响,尤其是易受晚春和早秋霜冻影响的地区。类似1815年坦博拉火山喷发后的农作物减产和饥荒将成为一种普遍现象并持续多年。”坦博拉火山喷发致使夏季“消失”,进而引发可怕饥荒和社会动荡。

科学家指出,核战争同样会改变热带大气层的环流型,1到4年内的全球降水量将减少10%。据模型预测,7年之后,全球平均降水量仍比核战爆发前低5%。美国科罗拉多州国家大气研究中心研究员迈克尔·米尔斯指出,核战争将导致保护性臭氧层大幅减少,致使更多紫外线到达地球表面,对环境和人类造成不利影响。奥曼说:“我们的研究传递的主要信息是,即使一场区域性核战争也会给整个世界造成重大影响。”(孝文)

探访海底人造彩礁:沉睡航母成水族乐园(图)

美国海岸警卫队快艇“杜安号”的舰桥缀满了发亮的海绵和珊瑚,吸引来鱼群和潜水者。这条船在1987年被有意沉入基拉戈岛海域,以建造一座水下36米深处的人工礁。

美国海岸警卫队快艇“杜安号”的舰桥缀满了发亮的海绵和珊瑚,吸引来鱼群和潜水者。这条船在1987年被有意沉入基拉戈岛海域,以建造一座水下36米深处的人工礁。 这辆M60坦克是1994年沉没在亚拉巴马州海域的100辆坦克之一,成为此地3100平方公里人工礁区的一部分。重达50吨的坦克与较轻而不够稳定的造礁物体相比具有更强的抗飓风能力。

这辆M60坦克是1994年沉没在亚拉巴马州海域的100辆坦克之一,成为此地3100平方公里人工礁区的一部分。重达50吨的坦克与较轻而不够稳定的造礁物体相比具有更强的抗飓风能力。 M60坦克的炮口被亚拉巴马海域中的白点皂鲈当作舒适的家。礁区给小鱼提供了逃避捕猎者的藏身之所。

M60坦克的炮口被亚拉巴马海域中的白点皂鲈当作舒适的家。礁区给小鱼提供了逃避捕猎者的藏身之所。撰文:斯蒂芬 · 哈里根 STEPHEN HARRIGAN

摄影:戴维 · 杜比莱 DAVID DOUBILET

翻译:谭耀智

只用了两分钟多一点,导弹追踪舰“霍伊特·S. 范登堡将军号”就沉到了海底。2009年5月一个晴朗的上午,距佛罗里达州基韦斯特岛11公里处,舰艇内部响起了一连串隆隆的爆炸声,那是安装在舰身吃水线以下的46份炸药。辛辣的火药味在轻风中飘散,令人视野模糊的黑烟升了起来。但有好一阵子,它看起来就好像没受到什么影响似的。这艘长达159米的废旧军舰只是平稳地漂在水中,两架不起作用的雷达天线高耸在海面上。

新闻直升机在上空盘旋,数千名围观者乘船在爆破区域之外晃悠。然后,“霍伊特· S. 范登堡号”开始慢慢摇晃着坠入大西洋了,下沉中依然保持着完美的平稳,直到最后船首倾落而船尾翘了起来,接着就什么也看不到了,只留下一片翻腾的白色水花。“今天下午就会有鱼到这艘沉船上来住了!”负责这个大项目的乔· 韦瑟比断言。他们炸沉这条船,是为了让它随着时间推移逐渐变成一座人工礁,把潜水者和渔船吸引到基韦斯特岛来。

“霍伊特· S. 范登堡号”当然不是第一艘被有意沉入海底做人工礁的船。佛罗里达群岛近海的水域已经先后成了美国海岸警卫队的快艇“杜安号”、“比博号”以及美国海军的登陆舰“镜园号”的葬身之所。距彭萨科拉市30公里左右的海底还沉睡着一整艘航空母舰“奥里斯卡尼号”,它是世界上最大的被有意沉做人工礁的船只。此外,有“自由轮”之称的二战货轮被沉入墨西哥湾、大西洋、太平洋海岸沿线各处,总数达数十艘。

世界各地热衷渔业的人们早已知道,船只失事的地方是上好的捕鱼场,至少从19世纪30年代开始,美国渔民就在有目的地用交叉的木头捆成一垛一垛,坠入海底建人工礁了。在我们自己的时代,“DIY礁石”的材料倾向于用扔掉的垃圾:旧冰箱、购物车、报废的小汽车和贩卖机。几乎任何可以沉到水里的东西都有变成人工礁的潜力。即便是官方批准兴建的人工礁,也常常是用一些明显不合常规的材料做成的,包括退役的地铁车厢、老式作战坦克、装甲运兵车、石油井架,以及专为此设计的蜂窝状“礁球”组件。

一些条件参数决定着像“范登堡号”这样的人造庞然大物如何、或者能否变成海下的水族乐园,包括水深、水温、洋流以及海底成分。不过大多数人工礁在经过几个相对可预知的阶段之后都能吸引海洋生物。首先,在洋流遇到像“范登堡号”这样的垂直结构的地方,会形成一股浮游生物富集的上升流,为沙丁鱼和小银鱼提供一个可靠的觅食地,而它们又能吸引像蓝鳍金枪鱼和鲨鱼这样的捕食者。接着,像石斑鱼、鲷鱼、金鳞鱼、鳗鱼和鳞鲀这些惯于在洞穴和缝隙中寻求庇护的水族来了。鲹和梭鱼之类的机会主义捕食者也迅速在这片水域找好岗位,等着猎物送上门来。过些时候——也许几个月,也许几年到十年,这取决于海洋的状况——外来的钢铁巨物就会裹上一层海藻、被囊动物、软硬珊瑚和海绵的外壳,每一寸都萌发着生机。

墨西哥湾的石油和天然气钻井平台的水下结构中有很多鱼类藏匿,几十年来都被消遣的钓鱼者当作最佳去处。“人工礁带来的经济效益是很明显的。”迈克尔· 米格里尼说,他执掌着一艘10米长的包租船,名为“猎户座号”,用它载着捕鱼者和潜水者到阿兰瑟斯港附近的钻井平台去。连2010年4月的“深水地平线”平台泄露事故的油污都知趣地没有漂到这片海域来。“创建栖息地就好比在沙漠中创建绿洲。人工礁是一种能提升海洋的产鱼能力、让墨西哥湾焕发生机的途径。”

有些生物学家担心人工礁只是将鱼从天然礁石那里吸引过来,可能会成为某些受欢迎鱼种的屠戮之地,比如红鲷鱼,它是墨西哥湾捕获量最大的垂钓鱼类之一,但可能也是有了新栖息地之后最容易兴旺繁盛的鱼种之一。

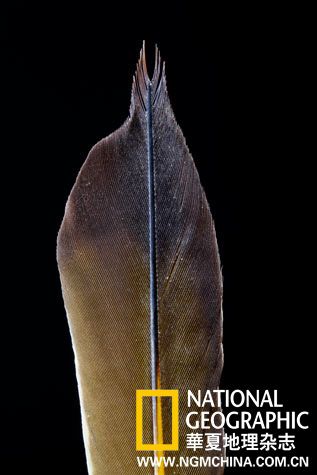

揭秘羽毛进化史:从鳞甲到霓裳(组图)(4)

北美啄木鸟 尾羽 辅助攀爬

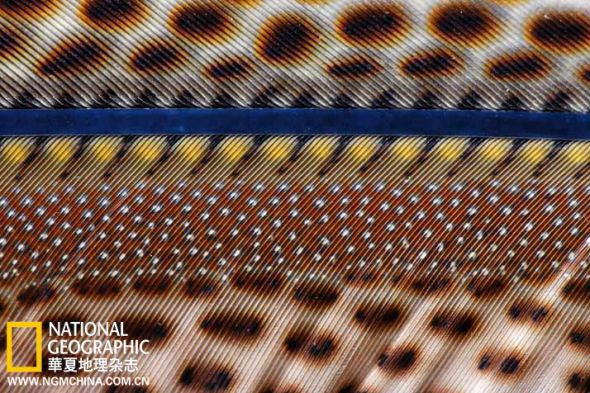

北美啄木鸟 尾羽 辅助攀爬 将10厘米长的一段羽毛放大,其中可见数百个宝石般的花纹

将10厘米长的一段羽毛放大,其中可见数百个宝石般的花纹 一直石鸡正在奋力拍打翅膀冲上斜坡

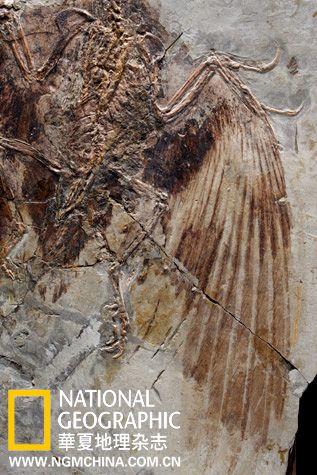

一直石鸡正在奋力拍打翅膀冲上斜坡 孔子鸟的翅膀传达出飞翔起源后走过的进化里程。

孔子鸟的翅膀传达出飞翔起源后走过的进化里程。无论羽毛的原初功能是什么,在某一支恐龙世系开始用它们来飞翔之前,可能已经历过数以亿计的年头。古生物学家目前正在研究兽脚类中与鸟类亲缘最近的物种,以寻找这种转变发生的线索。其中最能说明问题的线索是近期发现的“赫氏近鸟龙”,来自1.5亿年前,体型和鸡差不多大,前肢上生有黑、白两色羽毛,头上顶着艳丽的红冠。从结构上来看,赫氏近鸟龙的羽毛与鸟类的飞羽近乎完全相同,只有一点:前者的形状是对称的。由于没有窄而硬的前缘,这种羽毛也许达不到飞翔所需的强度。

在强度上的缺陷,它们便用数量来补足。赫氏近鸟龙有着过于茂盛的羽毛,从前肢、后肢甚至脚趾上生长出来。很可能是性选择压力驱使它们进化出富丽的衣装,正如今日的孔雀尾羽,而有碍行动的代价亦与后者一样。

科尔文· 沙利文与在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的同事一起,已找到了赫氏近鸟龙对行动不便问题的可能的解决之道。在与现存鸟类亲缘很近的兽脚类恐龙体内,有一块独特的楔形腕骨,使它们的前掌可以弯曲。赫氏近鸟龙的腕骨即属此类,因而它能将前肢折叠于体侧,这样在走路的时候两臂的羽毛便不致拖地。现代鸟类有一块类似的骨头,用来完成在向上飞时翅膀并向身体的动作。

如果沙利文和他的同事猜想正确,那么这个对于飞翔不可或缺的特征早在鸟类学会飞之前就进化出来了。这是一个进化生物学中所谓“联适应”的例子:借用一个旧的身体部件来行使一种新的功能。现在看来,鸟类的飞翔能力是在上亿年里利用了一连串的联适应,才逐渐成为可能的。

至于最后一步转变是如何发生的,至今仍是个火热的议题。有的科学家认为长着羽毛的恐龙进化出飞翔能力时,是一边跑一边拍打前肢,从地面上起飞的。另一些人反驳这种观点,指出赫氏近鸟龙及其他鸟类近亲的“后肢羽翼”会在奔跑时显得极为笨拙。这一派研究者重新采用了早期的假说,即鸟类始祖用羽毛来帮助自己从树上跳跃、滑翔,最终实现飞行。

飞翔的肇始必须只是从地面起飞,或从树上跳落吗——为什么不能是两者皆有呢?美国研究者肯· 代尔指出,飞翔并不是在二维世界中进化出来的,很多物种的幼鸟在逃避捕食者时会跑上陡峭的坡面(比如树干或山壁),它们会拍打未长成的翅膀来获得立足所需的摩擦力。但它们终究还得回到低处,这种拍打动作也有助于在下降时稳定身体。随着幼鸟成熟,控制平衡的下降行动便让位于以翅膀驱动的飞翔。代尔说,幼鸟振翼的成长过程,也许正反映了它们的祖先在进化中所取的路线——用翅膀辅助行动,直到展翅高飞。

一周太空图片精选:天鹅座尘埃气体云似北美地图

新浪环球地理讯 北京时间2月15日消息,据国家地理杂志网站报道,这是过去一周的精彩太空图片,包括北美星云、日冕洞、月坑和火星沙丘在内的图片纷纷榜上有名。

1.北美星云

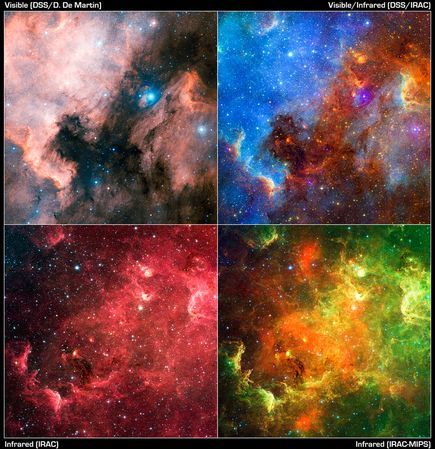

北美星云(图片来源:L. Rebull, Caltech/SSC/NASA)

北美星云(图片来源:L. Rebull, Caltech/SSC/NASA)左上照片在可见光条件下拍摄,天鹅座内的一个尘埃气体云好似北美洲地图。左下和右下照片由美国宇航局的斯皮策太空望远镜在红外条件下拍摄,展现了北美星云内发生的恒星诞生过程。

这些新拍摄的照片揭示了北美星云内处于不同生命阶段的恒星,其中包括包裹在新生尘埃中的恒星“胚胎”以及拥有萌芽状态的行星系统的年轻恒星“母亲”。科学家对这些照片进行分析后发现2000多个光点,可能是此前从未被观测到的恒星。

2.新生恒星环

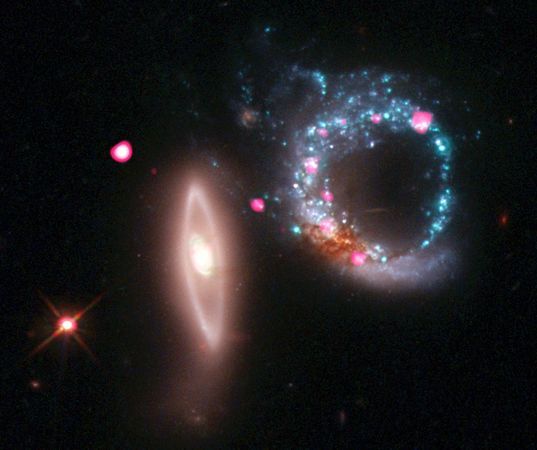

新生恒星环(图片来源:S. Rappaport, CXC/MIT/NASA)

新生恒星环(图片来源:S. Rappaport, CXC/MIT/NASA)当两个“相爱”的星系决定合并在一起时,经常会出现图片中展示的闪闪发光的环,合并的星系Arp 147也是如此。这幅新合成的图片来自于美国宇航局的两架望远镜,展现了一个由新形成的恒星构成的环,上面装点着粉红色的黑洞。黑洞在其中一个星系的周围地区形成。

螺旋星系(右)与椭圆星系相撞掀起了一股恒星形成潮。在哈勃太空望远镜拍摄的可见光照片中,蓝色区域便是新形成的恒星。一些大质量恒星寿命较短,年轻时便夭折,死亡后形成黑洞。黑洞在吞噬周围物质时会释放出X射线,也就是钱德拉X射线望远镜所拍照片的粉红色区域。

3.太阳黑洞

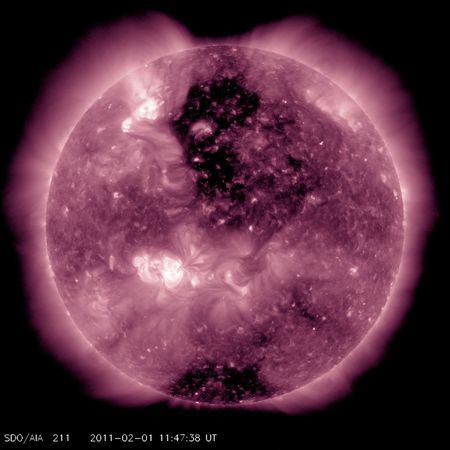

太阳黑洞(图片来源:SDO/NASA)

太阳黑洞(图片来源:SDO/NASA)2月初,太阳表面似乎出现一个秃斑,即一个指向地球的巨大日冕洞。在美国宇航局太阳动力学观测卫星进行的远紫外观测中,这个黑洞于2月1日在太阳顶端穿过。日冕洞是太阳表面一个带有磁性的空旷区域,向外放射出高速带电粒子。正如太阳动力学观测卫星所观测到的那样,日冕洞旋转并朝向地球,提高了观察到极光的可能性。

4.月坑

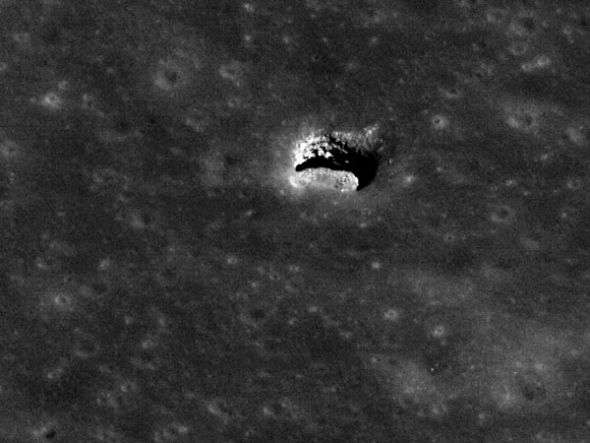

月坑(图片来源:ASU/NASA)

月坑(图片来源:ASU/NASA)这幅新拍摄的月坑卫星照片证明,这个敞开的洞将最终形成一个地下空洞,为未来登陆月球的宇航员提供了一个潜在的栖息地,他们可以在月球深洞内寻找到合适的居住地。美国宇航局的月球勘测轨道器(以下简称LRO)于2010年3月发现了马利厄斯丘陵坑洞。科学家怀疑这个漆黑的圆环是熔岩管上的天窗。熔岩管是月表下方的一条地道,由流动的岩浆形成。LRO以一定角度拍摄了这幅照片,科学家得以观察到阳光照射到伸出月坑“咽喉”处的地道底部。

5.火星沙丘

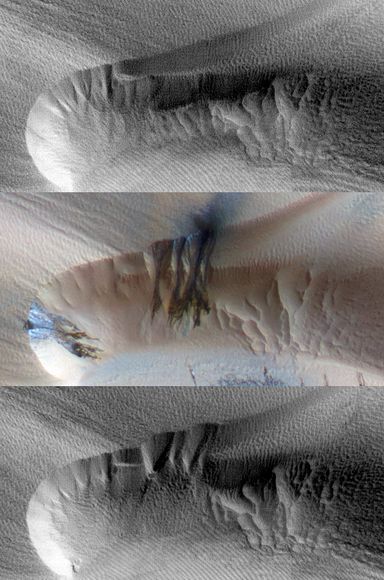

火星沙丘(图片来源:University of Arizona/Caltech/NASA)

火星沙丘(图片来源:University of Arizona/Caltech/NASA)科学家对美国宇航局火星侦察轨道器两年内拍摄的照片进行分析后发现,火星上的沙丘拥有惊人的不稳定性。火星北极冰帽边缘周围形成一个面积相当于德克萨斯州的沙丘带。科学家一度认为这些沙丘已经冻结,很久以前因更为更烈的强风形成,当时的风力超过当地目前遭遇的风。但有关这些沙丘的3幅新照片显示,2008年至2010年间沙丘曾发生崩塌,波纹图案也出现显著变化。科学家认为这些变化并非由风所致,而是季节性冰帽蒸发和重新形成过程中释放的二氧化碳。(孝文)