科学

马达加斯加发现世界上最大最坚实蜘蛛网(图)(2)

4.最坚实的生物材料

今年年初,参与这项研究的斯洛文尼亚科学与艺术学院的马特加斯·昆特纳使用卷尺测量达尔文吠蛛蛛网中心有多高。据阿格纳尔森介绍,与其织出的巨大蛛网不同,达尔文吠蛛本身并不太大:不包括它的腿,成年达尔文吠蛛的长度通常不到0.8英寸(约合2厘米)。对达尔文吠蛛蛛丝的分析结果表明,它是迄今最坚实的生物材料。阿格纳尔森说:“坚实意味着可以在断裂前吸收能量,也是强度和弹性完美结合的产物。”达尔文吠蛛的蛛丝“大概相当于钢筋强度,但又比钢筋坚实,因为它也具有伸展性。它比凯夫拉纤维坚实好几倍,而凯夫拉纤维是最坚实的人造材料之一。”

5.达尔文吠蛛近亲

2010年,科学家在观察一个尚未命名的蜘蛛种类织网,这个种类可能是达尔文吠蛛的近亲,碰巧也生活在马达加斯加岛的安达斯比-曼塔迪亚国家公园。这个蜘蛛网的中心圆形结构的宽度大约为3英尺(约合1米)。相比之下,达尔文吠蛛的中心圆形结构的宽度最多为9英尺(约合3米),不过,达尔文吠蛛蛛网多数要比这个小得多。

6.达尔文吠蛛织出的“陷阱”

在了解到达尔文吠蛛的存在以后,阿格纳尔森的研究小组最想知道的一件事是,它如何织出可横跨河两岸的蛛网,例如位于马达加斯加岛安达斯比-曼塔迪亚国家公园的这条河,照片摄于2010年。阿格纳尔森称,一名护林员说“达尔文吠蛛可以像人猿泰山一样荡秋千:它们挂在丝网上,来回游荡。我们试图验证这种说法,而结果证明这并不是真的。”不过,小组成员马特加斯-格雷戈里克发现了达尔文吠蛛确实具有一项独特的本领,他将来会在科学期刊上进行描述。

7.酷似靶心

在这张摄于2010年的照片上,阿格纳尔森正在研究达尔文吠蛛蛛网。他希望,对达尔文吠蛛的研究有助于揭开有关蛛丝的种种谜团。他说:“几乎所有针对蛛丝的研究都集中在一种或两种蜘蛛身上,即大木林蛛和金蜘蛛。我们希望对蜘蛛多样性展开更为广泛的研究。没有理由认为大多数科学家研究的两个典型蜘蛛,就是织出最好蛛丝的蜘蛛种类之一。”(孝文)

45亿年前太阳系最古老物质现身摩洛哥陨石(图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站8月25日报道,美国研究人员表示,他们在一块陨石中发现了许多豌豆大小的矿物质,经过细致分析,发现它们是已知太阳系中最古老的物质。

研究人员表示,这种矿物质形成于距今45.682亿年前,由此将太阳系诞生的时间向前推进了最多200万年,同时表明一颗爆炸的恒星在太阳系形成期间向这个星系喷射了大量重要物质。2004年,科学家在摩洛哥发现了一块重达3磅(约合1.5公斤)的地外陨石,给其编号为NWA 2364。

经过最初的分析,科学家原本以为这块陨石来自于火星和木星之间的一个小行星带。然而,最新测试结果表明,陨石内残留的矿物块(称为钙铝内含物)形成于小行星带存在之前。它们可能是在部分星际气体和尘云或星云崩溃形成太阳之后才形成的,这一结论与一种太阳形成理论的说法相吻合。

美国亚利桑那州立大学陨石研究中心助理研究员奥德丽-布维耶(Audrey Bouvier)领导实施了这项研究。她说:“在太阳星云崩塌后不久,物质开始随着气温下降而凝结,于是,这些内含物开始形成。”布维耶和亚利桑那州立大学的同事米纳克什-瓦德瓦(Meenakshi Wadhwa)在一个“原始状态”的内含物中测量了铅同位素比率,试图揭开其诞生日期之谜。

布维耶说:“经过更正,它的年代比以前估计的提前了30万年至190万年,令其成为有史以来最古老的物质。”依宇宙时间的标准,两百万年虽是沧海一粟,但对科学家推测太阳系诞生过程具有重大意义。这一解释再次涉及同位素,此次则换成了铁-60,这种同位素形成于超大质量恒星在生命末期爆炸变成超新星的时候。

在以前的研究中,一些科学家曾在陨石的矿物内含物中发现铁-60,并由此推断这些物质形成时间比太阳系诞生时间晚了两百万年。不过,由于现在太阳系历史比以前估计的早两百万年左右,陨石内含物中铁-60同位素的年代可能又向前推了两百万年。由于铁-60的原子数量每隔两百万年衰减一半,更改后的铁-60在太阳系中的最初数量几乎是以前估计的两倍。

据布维耶介绍,唯一能让如此之多的铁-60进入新生太阳系的原因,可能是附近的超新星。如果最新研究得到证实,它将支持一种理论,即超新星将重金属作为孕育太阳星云的“种子”,可能在距今45.7亿年前引发了它的崩溃。

布维耶说:“我认为重要的是,让人们认识到这种现存于太阳系中的物质是由其他恒星带进来的。超大质量恒星可能在太阳系附近爆炸,但爆炸冲击波距离太阳系较远,没有将其摧毁,相反,只是将这些重要元素输送进来,为行星和生命的形成创造了条件。”布维耶小组的研究成果刊登在最新一期的《自然-地球科学》杂志上。(孝文)

科学家揭开全球变暖南极海冰反增之谜(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月18日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究称,气象学家成功破解了南极海冰面积在全球气候变暖的大背景下仍呈增加之势的谜团,不过这一趋势可能很快会被逆转,南极海冰的融化速度不久将加快。

海冰增多缘于自然进程

据领导实施这项研究的美国佐治亚理工学院科学家刘纪平(音译)介绍,卫星数据显示,过去30年,北极海冰面积不断减少,而南极海冰面积却神秘地增加了。他说:“我们已经看到了这种矛盾,但却不知道原因——最新研究揭开了这一谜底。”最新分析基于从1950年至2009年的气候模型以及海面温度和降水量。

结果表明,在20世纪,海洋温度升高促使南极上空的高层大气降水量增多,降水以雪的方式落在地面。雪量增多使得海洋最上面的几层含盐度更低,密度相应地下降。这几层变得更为稳定,避免因密度产生变化的温暖的深海洋流上升,进而融化海冰。

刘纪平指出,卫星数据显示,20世纪南极海冰增多可能主要缘于自然进程,但到了21世纪,就不是这么回事了,科学家估计人类活动引起的全球气候变暖支配着南极的气候,诱发海冰快速融化。最新研究称,随着不断增加的温室气体继续使南极周围的海洋升温,更多的南极降水将以雨的形式出现,快速融化雪和冰。

研究结果刊登在最新一期的美国《国家科学院院刊》杂志上。该研究称,冰融化的越多,阳光被吸收进海洋的数量越多,而不是通过海洋反射进入大气层。结果,海洋温度进一步上升,同时融化更多的海冰。根据科学家的预测,从自然变化到因温室气体升温的过渡不久将开始上演。

南北两极生态系统不同

刘纪平说:“我无法预测准确的年份,但肯定是在这个世纪。”他表示,从生物学角度讲,南极周围海洋是世界上最富饶的水域,海冰减少可能会对“南极海洋生态系统产生重大影响。”例如,南极许多物种依赖海冰捕猎和生存。环保主义者表示,南极企鹅就是遭受海冰减少威胁最大的动物之一,如果气候变暖趋势持续下去,许多企鹅将从地球上消失。

刘纪平指出,海冰减少还会对洋流在世界的活动产生影响:南极附近海洋包括地球上温度最低、密度最大的水,它们是海洋“全球传送带”(为四分之三海洋生物提供营养物的循环模式)的“支配驱动力”之一。美国国家冰雪资料中心科学家瓦尔特-梅尔(Walt Meier)表示,最新研究结果并不令人吃惊,因为它们与之前的预测结果相符合,即南极海冰在加速消失。

梅尔说:“这是常识——它是得到物理学原理验证的模型研究。”梅尔称,最新研究报告还有助于消除一种常见误解:北极海冰减少和南极海冰增加会趋于平衡,所以总体讲不会对地球产生影响。事实并非如此,因为南北两极的生态系统截然不同。

南极臭氧层空洞影响

据梅尔介绍,北极海冰形成需要多年时间,贯穿几个季度,而南极海冰每年都会形成和融化,更多受到大风、海洋环流而非空气温度的支配。他说,这并不是说温度升高导致的融化现象(如北极地区的海冰变化)不会在南极发生,只是这一过程用时更长。美国国家大气研究中心高级科学家凯文-特伦波斯(Kevin Trenberth)称,最新研究还有一处重大遗漏:臭氧层黑洞的影响。

科学家称,每逢夏季,臭氧层空洞产生的明亮云团起到了抵挡全球气候变暖的“盾牌”的作用。最新研究表明,随着破坏臭氧层的化学物质含氯氟烃逐步停止使用,南极上空的臭氧层空洞可能会最终消失。在反射阳光的云团消散以后,南半球温度上升可能快于模型当前预测的速度。

特伦波斯在电子邮件中写道,这个臭氧层空洞是“南极洲没有像世界其他地方那样升温的原因。正如一些电脑模型显示的情况,臭氧层黑洞将来如何复原,很大程度上取决于事态发展,最新论文并没有涉及这些方面。”刘纪平也认为南极臭氧层空洞对海冰变化起着一定的作用,但他说这不是主要原因:“我尚不能确定臭氧枯竭是否真的在南极海冰变化方面起着重要作用。” (孝文)

美拟造访2182年可能撞击地球小行星(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月11日消息,据美国国家地理网站报道,科学家今年7月底宣布,一颗直径达1900英尺(约合580米)的小行星将有千分之一的概率在2182年撞上地球。鉴于此,美宇航局计划在几年后造访这颗小行星取样分析,以彻底消除其对地球构成的威胁。

造访RQ36小行星的两个原因

在科学家宣布一颗编号为“1999 RQ36”的小行星可能于2182年撞上地球后,这一消息立刻引起全球媒体的普遍关注。实际上,许多科学家从2007年开始便一直在关注RQ36小行星的动向,他们计划实施取样返回任务,帮助我们更好预测并避免相撞危险。

此次任务名为“OSIRIS-Rex”,是目前争夺美宇航局“新边疆”(New Frontiers)探索计划经费的两个最终入围任务之一,另一个任务则是登陆金星计划。究竟哪项任务会获得美宇航局的经费,谜底将在2011年夏天揭晓。如果OSIRIS-Rex幸运胜出,它将于2016年发射,目标是绘制RQ36小行星表面图,并返回样本。

OSIRIS-Rex任务团队之所以希望造访RQ36小行星,是出于两方面的原因,一是他们认为这颗小行星上面富含太阳系诞生初期以来特性就未改变过的物质,二是它的运行轨道令人类探测器易于到达。

OSIRIS-Rex任务团队负责人、亚利桑那大学月球与行星实验室主任迈克尔-德拉克(Michael Drake)说:“作为最易到达的目标之一,RQ36小行星也易于撞击地球。但是,在我们制定这个任务提议时,确实没有将这些点连起来。”

相当于数百枚核弹同时爆炸

RQ36小行星在距太阳8300万至1.26亿英里(约合1.33亿公里至2.03亿公里)的轨道上飞行,与地球轨道大约相距28万英里(约合45万公里)。于是,美宇航局官方将RQ36列为“潜在危险小行星”。科学家在7月底预测,这颗直径达1900英尺(约合580米)的小行星在2182年撞上地球的几率为千分之一。

科罗拉多州博尔德西南研究所行星科学家克拉克-查普曼指出,虽然RQ36小行星不会带来毁灭地球文明的撞击,不过一旦相撞仍会造成极大的破坏。查普曼不是OSIRIS-Rex任务团队一员,也没有参与RQ36小行星威胁评估。他说:“这将是一次巨大的撞击,就像数百枚有史以来制造的最大核弹同时爆炸,会形成一个直径可能达6.2英里(约合10公里)的大坑。”

德拉克指出,即便根据最新计算结果,RQ36小行星的轨道仍有许多不确定性。要想知道RQ36小行星或其他任何陨石是否撞击地球,我们需要更深入了解所谓的“雅科夫斯基效应”(Yarkovsky effect)。当天体吸收阳光时,就会发生这种效应。天体表面释放的热量会令其运行轨道稍微变化。久而久之,这些微不足道的推力同样能对小行星轨道产生巨大影响。

德拉克说:“对于像地球一样大的天体来说,如此小的力量对其不会产生太大影响,而对于直径不到12.4 英里(约合20公里)的天体来说,它会变成可以改变其运行轨道的足够大的力量。”迄今为止,鉴于小行星表面及其旋转和晃动的未知变化,从地面几乎不能测量雅科夫斯基效应。结果,当前对小行星的许多预测在计算其轨道时并不包括这种效应。

揭示表面特征及化学构成

德拉克说:“这意味着,现在看上去完全无害的天体,确实极有可能撞上地球。这无疑是一种影响力很大的效应,事实上可能还是阻碍各项研究工作的主导性效应。”按计划,OSIRIS-Rex任务将在2019年到达RQ36小行星,然后利用远红外波长分析其基本化学和矿物构成,以可见波长绘制这颗小行星的表面图。这项任务还将采集RQ36小行星表面样本,在2023年以前返回地球。

科学家还希望,OSIRIS-Rex任务可以首次精确测量雅科夫斯基效应,令我们更好理解小行星构造。德拉克说:“我们的任务将可以揭示RQ36小行星表面特征及其化学构成。毋庸置疑,这种信息对保护我们免遭这颗小行星和其他小行星的撞击至关重要。”西南研究所行星科学家查普曼指出,除了确定RQ36小行星是否构成威胁外,我们还需要搞清楚怎样才能令小行星偏离可能与地球相撞的运行轨道。

查普曼说:“科学家根据RQ36小行星的外形推测,其表面由松散物质构成。这对采集样本来说是个好消息,但对登陆设备却是个坏消息。”查普曼最后指出,总体而言,“对小行星的近距离研究,将增进我们对这些多变天体物理性质的了解,进而提高我们做决定时不会受到愚弄的可能性,比如何时去尝试改变小行星的轨道偏离,以及是否有这种必要。” (孝文)

遥控相机拍澳洲深海怪异生物:片脚类动物似妖魔

新浪科技讯 北京时间7月20日消息,据美国国家地理网站报道,近年来,“澳大利亚深海研究”项目一直在利用最新技术的远程遥控相机对澳大利亚深海物种进行研究和拍摄,发现了大量怪异的深海物种。澳大利亚昆士兰脑神经科学研究所近日公布了这些怪异深海物种的图片。科学家认为,对这些深海怪异生物的研究,有助于进一步理解人类神经细胞进化的过程。

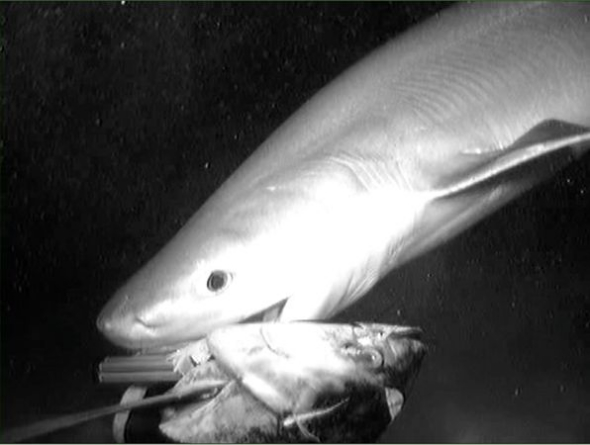

1. 六鳃鲨

在澳大利亚珊瑚海1400米深的水下,一只六鳃鲨因为咬住了科学家们所设置的鱼饵而被捕获。这只六鳃鲨长约4米。据昆士兰脑神经科学研究所科学家介绍,这只六鳃鲨是此前用相机从未拍摄到的深海物种之一。六鳃鲨通常被看作是一种活化石,因为它和鲨鱼一样早在数亿年前就已经出现。因此,对六鳃鲨的研究也是“澳大利亚深海研究”项目的重要组成部分,这项研究有助于发现人类视觉的进化起源。研究人员对于六鳃鲨的夜视功能特别感兴趣。

“澳大利亚深海研究”项目主管基利-格雷格表示,“这项技术将有助于发现深海生物是如何适应深海下高压、寒冷和黑暗等生存挑战的。在那里,它们必须要能够找到食物、要懂得在黑暗中如何交配,还要防止被吃掉。我们对这些生物的生活方式所采用的感官系统非常感兴趣。”

2. 深海片脚类动物

在2006年“澳大利亚深海研究”项目所拍摄的一张图片中,一只深海片脚类动物正在瞪着珊瑚海中的一部远程遥控相机。据专家介绍,这类生物生活于水面之下大约1600多米深海中,它们的甲壳抗压能力是陆地甲壳动物的140倍。

3. 深海片脚类动物

这只深海片脚类动物将一个桶形凝胶状海洋生物体当作了藏身之处。如果科幻小说家在描写妖魔时需要创作灵感的话,这只深海片脚类动物或许可以充当它们的原型。

4. 多毛琵琶鱼

2006年,“澳大利亚深海研究”项目相机拍摄到了一条多毛琵琶鱼。该项目科学家安迪-顿斯坦解释说,这种琵琶鱼的长毛能够将各种感官信息传递到大脑,可以帮助神经科学家更好地理解人类的生理学。

5. 深海琵琶鱼

这条深海琵琶鱼也是由“澳大利亚深海研究”项目相机于2006年发现的。这条深海琵琶鱼侧腹部长出的条纹状感官系统,能够保证它在珊瑚海水面之下2000米的黑暗之中生存下去。

禁猎谈判失败:南极海域鲸鱼将继续遭捕杀

新浪环球地理讯 北京时间6月29日消息,据美国国家地理杂志网站报道,一项旨在达成新的捕鲸管理法规的国际努力最终无果而终,使得每年捕杀1500头鲸鱼的捕鲸阵营仍有机可乘,包括在南大洋鲸类禁猎区继续捕杀鲸鱼。

上周国际捕鲸委员会(IWC)在摩洛哥阿加迪尔召开年会,重点讨论解禁商业捕鲸,不过捕鲸要接受国际捕鲸委员会的严格监管,而且实行严格的配额管理,这将有助于减少捕鲸的数量。

野生动物保护协会海洋大动物项目主管霍华德-罗森鲍姆说:“经过三年的历程,以及观点严重对立双方激烈的讨论,谈判最终还是崩盘了。”野生动物保护协会是设于纽约的一个非营利组织。

罗森鲍姆同时还是国际捕鲸委员会的科学委员会的成员,他说:“目前,前进的道路并不明确。与此同时,从目前的情况看似乎仍会维持现状。”

这意味着日本、冰岛和挪威三个支持捕鲸的国家,将会继续开展科学捕鲸或其他不受监管的捕鲸活动。1986年国际社会通过一项商业捕鲸禁令,日本、冰岛及挪威是最后三个仍顽固坚持商业捕鲸的国家。从禁令颁布至今,这三个国家已经非法捕杀了3万多头鲸类。

不再是鲸类禁猎区?

南大洋鲸类禁猎区问题很明显是在本周的会议上双方无法达成妥协的症结所在。

1994年,国际捕鲸委员会(IWC)将南大洋鲸鱼禁猎区划为禁止商业捕鲸的关键海域。这一环绕南极大陆的海域面积达到5000万平方公里,世界上大多数鲸鱼在这里进行捕食。

不过日本方面却对这一禁猎区的合法性提出质疑,并且在这一海域捕杀了大量鲸鱼。日本方面这一一意孤行的行为招致澳大利亚政府的强烈反对,澳大利亚政府准备将日本告上国际法院。

捕鲸阵营希望能到南大洋鲸类保护区进行捕鲸,但是反捕鲸阵营对此强烈反对。

罗森鲍姆说:“我们知道这意味着允许捕鲸者扩大捕杀鲸鱼的海域,之前他们不被允许在这些海域捕鲸。鲸鱼禁猎区对于鲸类数量的恢复发挥了重要作用。这也正是为什么有人急切地希望使这一禁猎区发挥更大的效用,使得捕鲸者无法在鲸类的关键捕食地进行捕猎,以及在鲸类其他的重要栖息海域对其进行捕杀。”

日本面对日益高涨的反捕鲸呼声

日本一直打着科学研究的旗号进行捕鲸活动,不过最终大多数被捕杀的鲸鱼被上了餐桌,而不是进入了实验室。

比如,2009年,美国俄勒冈州立大学研究人员发现,在洛杉矶一家日本料理店中的肉类是来自于日本以科学捕鲸为名捕杀的一头鲸鱼。

日本捕鲸人士称,鲸鱼的数量足以承受目前的捕鲸水平,而且从科学角度来看并不需要完全禁止捕杀鲸鱼。

据美联社报道,日本人甚至觉得反对捕鲸的呼声根植于对日本的文化偏见。日本捕鲸联合会的一名前发言人Shigeko Misaki2008年表示,反捕鲸行动有点过头了。

她说:“这几乎成了一种宗教,鲸鱼成了海洋生态系统的唯一标志。信仰这种宗教的人认为所有的日本人都是邪恶的,因为我们捕杀鲸鱼。”(唐宁)

一周太空图片:火山羽状喷发物升至4900米高空

新浪环球地理讯 北京时间6月10日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局和其他太空机构最新捕捉到的“猎鹰9号”飞行、蜘蛛星云绚丽身姿以及火山羽状喷发物等壮观景象。

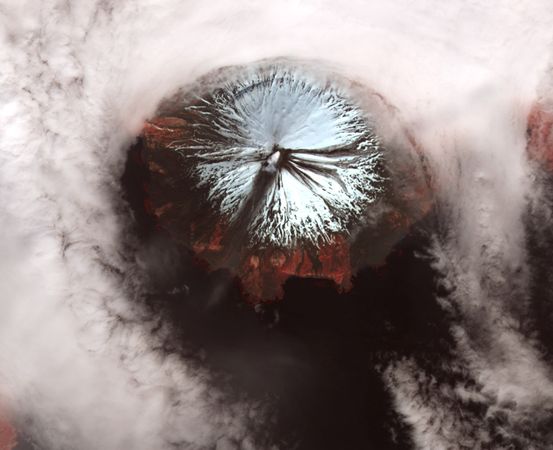

1.火山羽状喷发物

根据美宇航局6月1日拍摄的卫星照片,暗色的羽状物质正从美国阿拉斯加州阿留申群岛的火山——克利夫兰山——徐徐升起,火山还被白色云团包围。在这张假色热成像图中,雪是白色的,云团是粉色的,植被是红色的,水则是黑色的。阿拉斯加火山观测站报告称,5月30日,克利夫兰山喷发的尘埃物质升至1.6万英尺(约合4900米)的高空。据美宇航局地球观测台科学家介绍,克利夫兰山是一座长期以来活动频繁的活火山,当前的喷发其实很正常。

2.“猎鹰9号”飞行

在这张由机载相机拍摄的照片上,随着“猎鹰9号”火箭接近距地面155英里(约合250公里)的圆形轨道,发动机喷嘴因高温变成了橙黄色。6月4日,由美国私人太空公司SpaceX发射的“猎鹰9号”携带该公司开发的“龙”货舱模型,成功完成了地球轨道的发射试验。随着航天飞机将在今年年底全部退役,美宇航局已与SpaceX公司签署了一份合作协议。按照协议,SpaceX公司将通过“猎鹰9号”和“龙”货舱,提供至少12次飞行任务,将补给送达国际空间站。

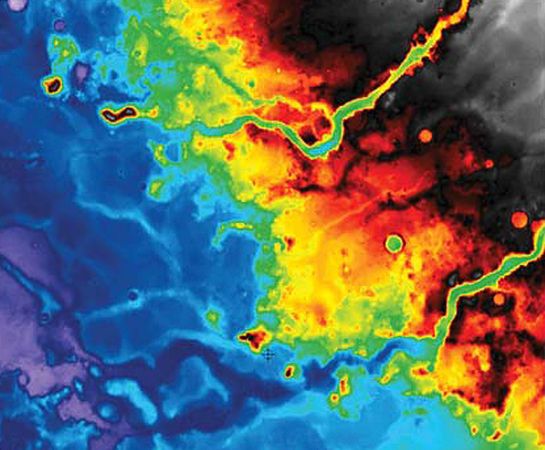

3.火星湖泊

科学家利用多台火星探测器的数据,制作出火星新的地质图。这张照片发布于6月7日,进一步提供了火星曾经拥有大量湖泊的数据。科学家利用“海盗”号、“火星奥德赛”号和“火星全球探勘者”号探测器的数据,制作出火星南半球希拉斯盆地(Hellas Planitia)岩石和矿物质的假色图。这张图显示了沉积矿床,这就好像是物质在被冲到下面流入永久性水体后发现的沉积矿床一样。这些沉积物的年代可追溯至距今45亿年至35亿年前,科学家认为那个时期火星上可能有液态水。

4.不明天体撞向木星

木星近年来接受了连番考验:大约一年前,小行星撞击令木星表面留下了一个黑色伤疤,如今,科学家又在这颗行星的底部发现了另一个火流星。在这张摄于澳大利亚的照片上,一个地球大小的亮点出现在右侧。6月3日,澳大利亚和菲律宾的业余天文爱好者都看到了这个亮点——撞向木星的不明天体的证据。

5.绚丽蜘蛛星云

在欧洲航天局6月8日公布的照片中,蜘蛛星云的卷状物显得星光灿烂。这张照片由欧洲南方天文台的TRAPPIST望远镜拍摄。虽然安设在智利北部的拉斯拉山顶,但TRAPPIST望远镜由7500英里(约合1.2万公里)之外、身在比利时列日的技术人员遥控操作。这台小型望远镜通过观测行星从其前方经过时,恒星亮度的周期性变化,寻找系外行星。据TRAPPIST任务小组科学家介绍,地球和蜘蛛星云之间的尘埃相对较少,这令蜘蛛星云成为寻找行星的颇具前景的目标。

6.回家之旅

6月2日,俄罗斯“联盟”号飞船载着宇航员从国际空间站返回地球,展开的降落伞在哈萨克斯坦的地面投下一个巨大的圆形阴影。在国际空间站度过6个月时间后,美国宇航局蒂莫西-克里默、俄罗斯宇航员奥勒根-克托夫和日本宇航员野口聪一成功着陆。(孝文)

美宇航局最新型高空望远镜揭开神秘面纱(2)

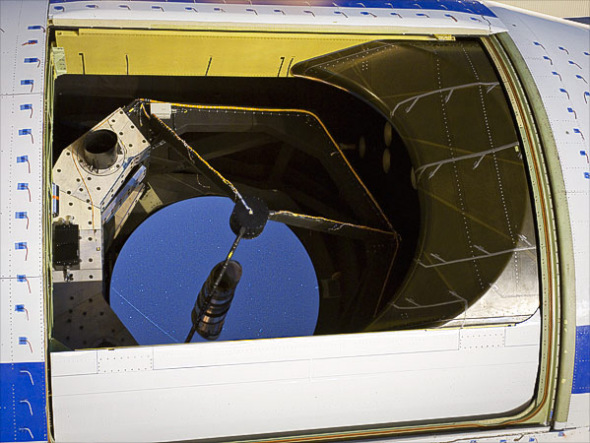

4.SOFIA望远镜内部一瞥

SOFIA望远镜并不是波音747客机上唯一的科学仪器。如这张照片所示,2009年9月,科学家和工程师正在测试恒星追踪装置和用于控制SOFIA望远镜的其他设备,同时处理相关数据。由于地球自转的影响,天体看上去在空中总是以弧线形运转,所以,无论是地面望远镜还是太空望远镜,只能观测到在落于地平线以下前,停留时间足够长的目标。

波音747客机的大范围活动能力,加上操作人员可以遥控望远镜瞄准目标,帮助SOFIA任务科学家可以连续数小时追踪目标。在第一次观测任务中,一个由10名科学家和工程师组成的国际小组用了近八个小时搜集许多天体的数据。美宇航局希望,从2010年开始,SOFIA望远镜每年至少可以进行累计1000个小时的空中科学观测。

5.给FORCAST摄像机降温

在5月份的测试中,工程师小心翼翼地将液氦冷冻剂注入SOFIA望远镜的“模糊目标红外摄像机”(FORCAST)周围的套管。FORCAST摄像机由美国康奈尔大学的一个研究团队设计和建造,是第一台可以接收来自望远镜镜面红外光的仪器。为能够在红外光下进行科学观测——看到的基本上是热量,FORCAST摄像机需要在超低温状态下运转——只比绝对零度(零下459.67华氏度或零下273.15摄氏度)高几度。

即便是太空低温环境下,美宇航局“斯皮策”太空望远镜也需要加注液氦冷冻剂,令其大部分红外摄像机保持运转。在连续运行五年多以后,“斯皮策”太空望远镜的冷冻剂于2009年5月耗尽,不过,它的两台观测器仍能够“温暖”工作。

6.测量空心

在这幅未标注日期的照片中,一名技术人员正为宽9.8英尺(约合3米),重8377磅(约合3800公斤)的SOFIA主镜测量“空心”。主镜由玻璃陶瓷合成材料制成,受热后不会膨胀,对“空心”进行打磨是主镜制造过程的组成部分。SOFIA的主镜在德国制造。

揭秘美新型高空望远镜:由波音747改装(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月2日消息,据美国国家地理网站报道,经过历时13年的规划和建造,美宇航局最新型高空望远镜揭开其神秘面纱。这台望远镜搭载于一架经过改装的波音747“珍宝客机”上,于上周首次睁开其红外线“眼睛”,进行科学观测。

1.飞机上的望远镜

这台望远镜全称“同温层红外天文观测台”(简称SOFIA),重达17吨重,一旦安装在747客机机身后面的滑动门打开,它就能进行科学观测。据任务经理介绍,SOFIA望远镜填补了现代天文学的一项重要空白。这个不同寻常的观测平台可以看到相当于太空红外望远镜观测到的全部红外光的80%,而发射和维护费用却只是太空红外望远镜的一小部分。

全美大学空间研究联合会(USRA)SOFIA科学任务操作主管埃里克-杨说:“从其所在的同温层,SOFIA能够在地球大气中阻滞99%红外光的水蒸气上方飞行,使得我们可以在夜空中观测目标,而这对于地面望远镜来说是力所不能及的。”

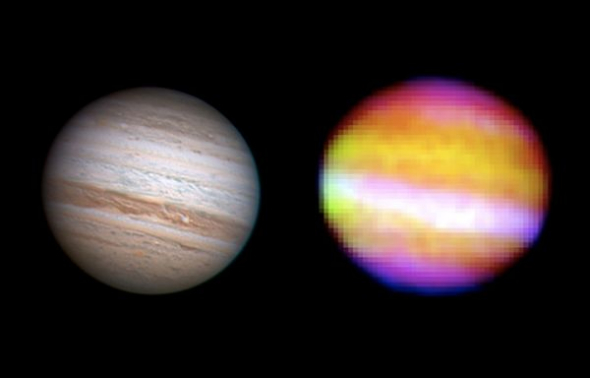

2.SOFIA镜头下的木星

5月26日,在执行首次科学任务中,SOFIA望远镜在3.5万英尺(约合1.07万米)的高空进行了长达八小时的观测。SOFIA望远镜在这次任务中拍摄了大量红外照片,其中一张就是独特的木星彩色照片,以前所未有的清晰度展现了这颗行星的热量(图右)。而地面望远镜最近拍摄的一张可见光照片则显示木星上的云团所呈现奇特的条状(图左)。

SOFIA望远镜对木星的观测立即给天文学家留下深刻印象,因为它展现了大量的白色带状物,大量红外线辐射正从那里逃逸。SOFIA高级科学顾问埃里克-贝克林(Eric Becklin)说:“那晚的最大成就是飞机上的科学家记录到木星的照片。SOFIA的合成照片显示,木星形成以后捕获的热量,正通过木星云团中的空洞,从其内部不断涌出。”

3.SOFIA望远镜“睁开眼”

在5月份的地面测试中,随着波音747客机的后门打开,SOFIA望远镜孔径达8.2英尺(约合2.5米)的主镜开始捕捉红外线。测试在美宇航局位于加利福尼亚州帕姆代尔的德莱顿飞行研究中心进行。SOFIA望远镜安装在波音747客机的一个球形轴承上。据SOFIA任务团队介绍,通过这个球形轴承,SOFIA望远镜就能像“安设在山顶一个10米高水泥台上的望远镜一样的稳定”。

后门边上的定制偏转装置有助于让强风不会直接冲击望远镜。利用其独特的空中平台,SOFIA望远镜的红外光仪器应该可以穿透星际气体和尘埃,去研究恒星与行星的形成,了解生命所必需的有机物的演变,甚至观测位于遥远星系中心的黑洞的运转机制。

2009年度十大新物种:轰炸机蠕虫上榜(组图)(2)

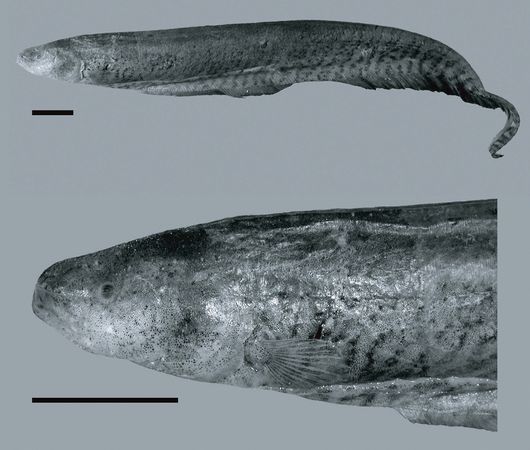

6. 吸血鬼鱼

虽然长着一副吸血鬼的模样,吸血鬼鱼(学名Danionella dracula)确实不吸血。我们看到的毒牙状结构其实不是牙齿,而是仅存于雄性中的鄂骨突出物,可能用于在求偶竞争中互相搏斗。吸血鬼鱼是最大的淡水鱼家族的成员,但迄今为止,它的毒牙状结构却是独一无二的。这种鱼发现于缅甸北部克钦邦的一条溪流中。

7. 安格纳甘薯

普通甘薯只有一个瓣,但安格纳甘薯(Angona Yam)每个都有几个瓣,就像母牛的乳房。安格纳甘薯(学名Dioscorea orangeana)是一种全新的物种,但对马达加斯加北部居民来说,它们一点不新鲜,当地人经常种植这种甘薯。惠勒说,科学家迄今尚未研究安格纳甘薯的营养价值,以分析这种植物作为食物所带给人的益处——虽然其非常受欢迎,却不能给当地人带来太大收益。惠勒说:“研究人员认为这种东西应该被列为极度濒危物种。它所生长的区域并未受到保护,看上去极易受到威胁。”

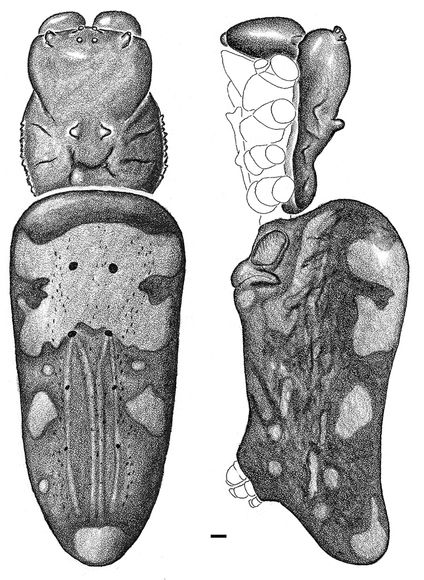

8. 杀手海绵

20年前,科学家在新西兰附近水域发现了这个全新的物种。自此,这种肉食性海绵便成为现代海洋生态系统令人所熟知的一员。然而,发现“杀手海绵”(Killer Sponge,学名Chondrocladia turbiformis)的科学家去年突然间又觉得它非常“陌生”。原来,在现存物种,这种海洋动物的非同寻常针状体或骨骼式尖刺结构都是独一无二的。科学家只是在来自侏罗纪早期的化石中发现过类似特征,表明这种肉食性海绵从史前时代开始便存在于深海中。

9. 奥玛斯带状小刀鱼

奥玛斯带状小刀鱼(Omars' banded knifefish)在其土生土长的地方——乌拉圭可谓无人不知,至少在科学家发现它是另外一个物种以前是这样的。惠勒解释说:“非常有趣,因为30年来它一直被当作实验室模型,我们对它的身份完全搞错了。”为更好理解电鱼的身体结构和沟通模式,研究人员对多种学名为Gymnotus carapo的鱼类进行了研究。但这种鱼类连同其他几种,都非常独特。惠勒强调,这种经常被人研究的鱼类仍能给科学家带来惊喜,这说明世界上可能会存在许多未知物种。

10. 科马奇金圆蛛

科马奇金圆蛛(Komac's golden orb spider)属于人面蜘蛛(Nephila)家族,该家族成员可以织出世界上最大的蛛网——直径往往超过3英尺(约合1米)。这个物种发现于马达加斯加,是1879年以来人面蜘蛛家族的第一个新成员。科马奇金圆蛛(学名Nephila komaci)还是已知最大的织网蜘蛛之一,同其他圆蛛一样,雄性和雌性个头存在巨大的差异:雌性平均体长1.5英寸(约合3.9厘米),雄性平均体长为0.3英寸(约合0.8厘米)。(孝文)