科学

越南发现吸血飞蛙 幼仔长有黑色尖牙(图)

在越南发现的吸血飞行蛙。

在越南发现的吸血飞行蛙。

吸血飞行蛙的幼仔长有黑色的小尖牙。

吸血飞行蛙的幼仔长有黑色的小尖牙。新浪科技讯 北京时间1月12日消息,据国家地理杂志网站报道,2008年,人们首次在越南山地丛林地区发现一种吸血飞行树蛙,学名“Rhacophorus vampyrus”。这种树蛙身长2英寸(约合5厘米),只生活在越南南部的雾林地区,能够利用带蹼的四肢从一棵树滑翔到另一棵树。

成年雌性吸血飞蛙在树干的水洼中产卵,避免幼仔沦为潜伏在河流和池塘中的捕食者的盘中餐。研究领导人、悉尼澳大利亚博物馆研究两栖类的生物学家乔迪·罗利表示:“这种蛙没有理由生活在地面上。”

之所以将其称之为吸血蛙是因为它们的幼仔(蝌蚪)长着弯曲的“尖牙”。2010年,科学家发现了这一怪异的特征。罗利指出:“第一次借助显微镜看到这些尖牙时,我不由自主地说‘我的上帝’。”至于为何会长出尖牙,仍旧是一个不解之谜。罗利的研究获得国家地理学会的环保基金资助。

蝌蚪通常长有类似鸟喙的口器。相比之下,吸血飞蛙的幼蛙绝对是一个另类,它们长有一对坚硬的黑钩,从口腔底部向外伸出。在蝌蚪身上发现这种特征还是第一次。科学家尚不清楚这些尖牙的用途。在树干水洼中繁育后代的青蛙经常用未受精的卵喂养幼仔。据罗利推测,尖牙可能用于帮助幼仔破卵而出。在12月21日出版的《动物分类学》杂志上,科学家描述了这种新发现的吸血飞蛙。(秋凌)

阿联酋在沙漠制造50场暴风雨:沙漠有望变农田

科学家正尝试在沙漠地区生成云,从而实现对天气的控制

北京时间1月4日消息,作为阿联酋七个酋长国之一,阿布扎比聘请科学家秘密开发革命性人工降雨技术,首次在沙漠地区制造了超过50场暴风雨,为人类实现将沙漠变农田梦想带来了希望。

数百年来,中东地区的人们梦想着将沙漠变成适于种植庄稼的农田,淡水资源不再像如今这样紧缺。在阿布扎比总统聘请的科学家宣称已在沙漠地区成功造雨以后,他们距离这一梦想更近了一步。去年,科学家采用设计用于控制天气的技术,在阿联酋东部地区艾恩制造了超过50场暴风雨。

大多数人造暴雨出现在7月和8月的盛夏时节,通常情况下,艾恩地区在那个时候根本不下雨。不过,人工降雨也给阿布扎比当地人带来了一些烦恼,因为它们有时变成了冰雹,偶尔伴有大风和闪电。这批科学家一直在为阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬秘密工作。

他们采用大型电离装置(外形就像钢柱上的灯罩),生成大量带负电荷的粒子。这些粒子会促使云的形成,科学家希望它们接着可以生成雨滴。瑞士公司“国际大都市系统”(Metro Systems International)负责实施这个项目。在一段机密录像中,该公司创始人赫尔莫特·弗鲁尔(Helmut Fluhrer)在谈到他们的成绩时骄傲地说:“我们造出了多场大雨。”

据《星期日泰晤士报》报道,这被认为是首次在天朗晴朗的地区造出人工雨。过去,一些国家使用化学制剂,对云进行催化以实现人工降雨或人工消雨作业。2010年6月,国际大都市系统公司建造了五个电离装置,每个装置配备了20台发射器,可以将数万亿个催化云形成的离子发射到大气层。

在去年夏天的四个月里,当大气湿度达到30%以上,发射器就被打开。虽然阿联酋气象专家预测艾恩地区无云或无雨,但整个夏天该地区仍出现了52场降雨。世界知名大气物理学研究中心——马克斯-普朗克气象研究所负责监督这个计划。该研究中心前任主任哈特穆特·格拉斯尔(Hartmut Grassl)教授表示:“这项技术用途广泛,例如,将水输入至干旱地区。或许,这是对人类而言最重要的技术。”

采用这项技术将节省巨额开支,使用它增雨每年耗资600万英镑,而海水淡化的成本则高达4500万英镑。建造一套电离装置造价约为700万英镑,而一座海水淡化装置的建设成本为8.5亿英镑,这还不算运营成本。一些科学家对这项技术在艾恩地区使用的效果持质疑态度,因为阿布扎比是沿海国家,夏季到来时,空气会从温暖的海洋中集聚水气,然后落于地面,从而诱发降雨。

不过,在电离装置启动后不久艾恩地区便出现降雨以及降雨的次数仍令研究人员十分好奇。德国慕尼黑科技大学从事可持续发展研究的彼得·威尔德尔(Peter Wilderer)教授亲身体验了国际大都市系统公司的实验,并支持这项科学突破。他说:“我们在实现一个重要目标上迈出了重要一步,即在全球气候显著变化的时候,增加淡水资源的可利用率。”

沙漠地区人工降雨技术原理

国际大都市系统公司科学家利用电离装置生成称为电子的带负电荷的粒子。

电子具有吸附尘埃微粒的天生本领。尘埃微粒经常存在于沙漠地球的大气中。

尘埃微粒通过对流由发射器送上高空,与阳光到达地面后释放热量生成的气团汇合。

一旦尘埃微粒到达生成云的合适高度,带负电荷的粒子将吸引空气中漂浮的水分子,令其在周围凝结。

如果空气中有足够的水气,会诱使数十亿个水滴形成云雨。(秋凌)

火星表面发现两个深坑最大直径超300米(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月27日消息,据美国国家地理网站报道,美国宇航局2010年12月发布了火星侦察轨道飞行器HiRISE相机拍到的土星最新照片,显示了火星表面一些令人好奇的地质特征。每张照片都覆盖火星上跨度为3.7英里(约合6公里)的一片区域,揭示了火星表面小如办公桌的地质构造细节,其中,两个大坑最令科学家感兴趣。

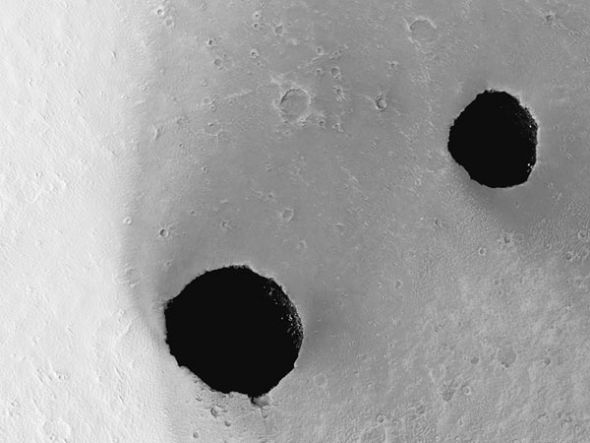

1.火星表面大坑

火星表面大坑

火星表面大坑在美宇航局火星侦察轨道飞行器(MRO)2010年10月1日和11月1日间拍摄的一张照片上,两个大坑就像太空蛞蝓的藏身之处一样,在火星火山艾斯克雷尔斯山(Ascraeus Mons)附近布满尘埃的平原留下了痕迹。一年前,火星侦察轨道飞行器的姊妹探测器“火星奥德赛”号(Mars Odyssey)利用红外相机,最早发现了这两个深坑,每个的直径分别达到590英尺(约合180米)和1017英尺(约合310米)。

HiRISE相机探测任务首席科学家阿尔弗雷德·麦克伊文(Alfred McEwen)说:“当我们比较周围表面时,发现黑洞洞的深坑在夜晚释放出热量,而白天则非常冷。所以,我们决定通过火星侦察轨道飞行器对这两个深坑进行观测,因为这种热成像信息或许是这些特征是洞的证据——科学家仍在这个问题上存在分歧。”自2006年发射以来,火星侦察轨道飞行器一直在对火星进行勘测,向地面发回的数据总量是过去和现在火星探测任务发回数据的总和。

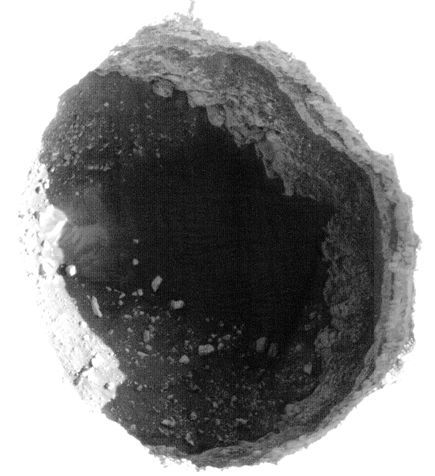

2.火星深坑高清特写

火星深坑高清特写

火星深坑高清特写据美宇航局科学家介绍,在火星侦察轨道飞行器HiRISE 相机2010年秋季拍摄的照片上,更大火星深坑的高清特写镜头显示了沉淀物和巨石,以及被吹入深坑最深、最暗部分的沙子的痕迹。这两个深坑被认为像是立轴一样的结构,从艾斯克雷尔斯山两端的熔岩流穿过。类似地质特征称为锅状火山口,是地面塌陷造成的,美国夏威夷的火山上就有这样的特征。

科学家们仍在这些地质构造是真正的坑(仅是地面的立轴状结构)还是洞(通向地下水平秘密通道)的问题上争论不休。HiRISE相机探测任务首席科学家阿尔弗雷德·麦克伊文说:“一个大大的疑问是这些是不是洞?它们是否会提供支持过去火星潜在生命的某种小环境?”

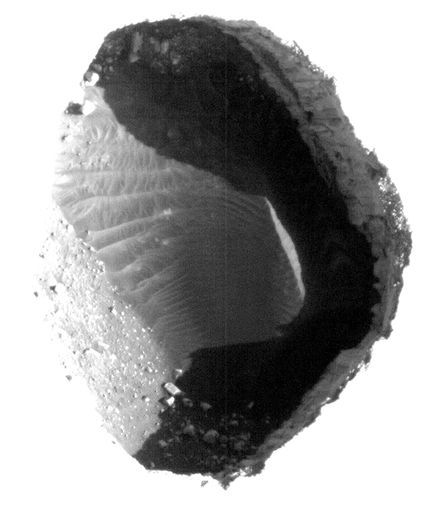

3.历史并不久远

历史并不久远

历史并不久远在这张HiRISE相机2010年秋季拍摄的照片上,更小火星深坑底部显现多块汽车大小的巨石。鲜亮的沙丘与大风吹拂形成的波痕交叠在一起,覆盖着这个深坑的西侧。据美宇航局科学家介绍,两个深坑的形成历史相对年轻,随着岁月流逝,边上的物质塌陷后掉到坑中,斜坡越来越浅,越来越宽。麦克伊文说:“在火星表面,年代更久远的深坑可能有数千个,而像这两个更年轻的深坑或许最多只有数十个,它们非常陡,里面黑洞洞的。”

4.火星泥火山

火星泥火山

火星泥火山根据美宇航局公布的其他最新照片,同样是由HiRISE相机2010年秋季捕捉的画面展现了火星北部低地的大盆地——阿西达里亚平原(Acidalia Planitia)上的泥火山。所谓泥火山是泥浆与气体同时喷出地面后堆积而成,也存在于地球之上。据美宇航局科学家介绍,火星上的泥火山可能是人类寻找过去火星生命存在证据的主要目标。麦克伊文说:“如果这个泥火山是在深处形成的,它可能已经产生有机物,从而展现火星某些远古生命的生物特征。”

5.火星熔岩上的“伤疤”

火星熔岩上的“伤疤”

火星熔岩上的“伤疤”在这张HiRISE相机2010年秋季拍摄的照片上,一个巨大的槽状结构(图中央)将火星塔尔西斯(Tharsis)火山区一分为二。这个直径1.2英里(约合2公里)的凹陷结构称为地堑,当一大片火星地壳在两个断层间塌陷,便会形成这样的结构。以图中这个地堑为例,构造运动在两侧留下了几乎垂直的岩壁——每个厚约0.6英里(约合1公里)。麦克伊文说:“根据这个地堑内的大坑极为罕见来判断,它的年代应该不足10亿年。这一点的证据十分明显,因为它从保存完好的熔岩流穿过。”(孝文)

国家地理2010十大天体物理学发现(2)

6.新物质或可解释宇宙存在

新物质或可解释宇宙存在

新物质或可解释宇宙存在大约在137亿年前,大爆炸产生了大量物质,这些物质最终形成生命、宇宙及万物。科学家在2010年8月表示,他们发现了一种新的物质,或能帮助他们揭开宇宙存在之谜。

这一新材料的设计初衷旨在用于探测电子的一种新“属性”。电子存在于原子之中,围绕原子核运行。科研人员表示,如果这一“未知属性”被证实,那么将有望帮助科学家们解答物质和反物质“不对称”的谜题。

现有理论认为,宇宙大爆炸将产生同样数量的物质和反物质,也就是说任何事物都是“对称”的。物质和反物质拥有相反的电性和磁场特性。当两者相遇便会发生“湮灭”,仅剩下“纯粹”的能量。

假如果真如此,那么宇宙中就不应该存在任何物质。但是物质的存在,甚至我们本身的存在就说明正常物质的行为必定和反物质有些许不同,而并非完全“对称”。

此次的新理论预言电子存在一种名为“电偶极矩”(electric dipole moment)的属性,这类似于一块侧铁存在南北极一样。电子表现出负电性,说明其电荷的分布不均。偶极矩就是电荷量和正负电荷中心之间的距离的乘积,在这一特定条件下可视为负电荷的空间分布不对称。这种不对称将打破物质和反物质之间的对称性,这种不对称使得物质和反物质粒子同时开始衰变,但是速率不同。从而允许物质的存在。

为了寻找电子的“电偶极矩”,科学家们制成了一种名为“铕钛酸钡”(europium barium titanate)的新型陶瓷材料。这种材料具备独特的磁场和电场性质,从而帮助科研人员探究这一难题。

7.宇宙弦引发伽马射线爆发

宇宙弦引发伽马射线爆发

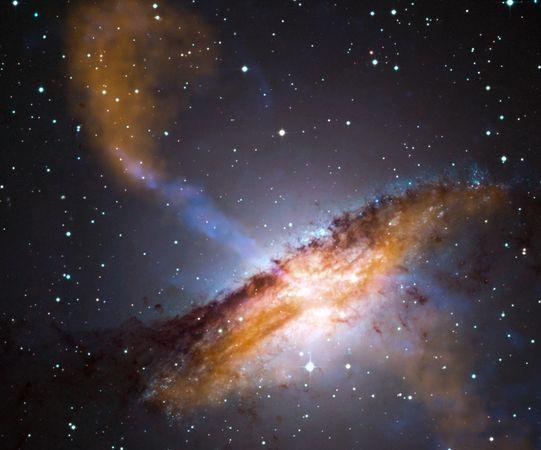

宇宙弦引发伽马射线爆发科学家在2010年8月公布的一项研究中宣称,遥远宇宙中稍纵即逝但强度很大的“火球”可能是由看不见的宇宙弦——时空中的超密度瑕疵——拉拽产生的。

伽马射线是最高能形式的光线。伽马射线暴则是宇宙中最明亮的事件之一。它大约每天在宇宙的某处发生一次。以便距离极其遥远——有些远达130亿光年,但仍然能被地球附近的观测设备探测到。

伽马射线暴持续可见的时间从数秒到数分钟不等。科学家们认为这些长时间的射线暴是由大质量恒星核的塌缩并爆发造成的。但另外一些伽马射线暴则持续很短时间,远短于一秒,科学家对此的成因不了解。

但在2008年和2009年间,美国宇航局的“雨燕”(Swift)伽马射线卫星探测到两次持续很短的伽马射线暴,但引人注意的是其能量相当高,远高于同类。香港大学郑广生教授等人的研究认为这很可能是由超导电性的宇宙弦震动造成的。

8.银河系中心发现神秘气泡状结构

银河系中心发现神秘气泡状结构

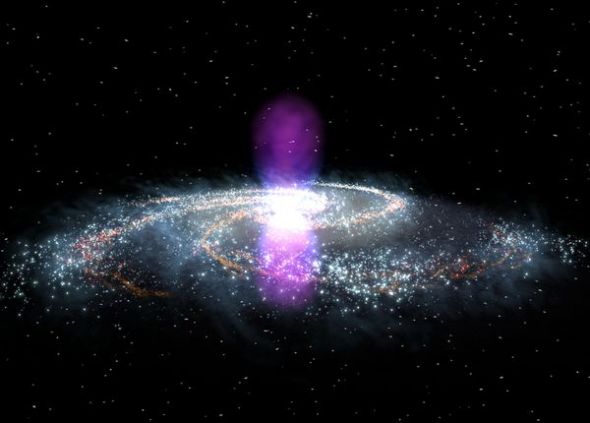

银河系中心发现神秘气泡状结构天文学家在2010年11月表示,两个前所未见的释放伽马射线的大气泡状结构正在银河系中心不断膨胀。

这是两个之前不为人所知的巨大结构,由美国宇航局费米伽马射线探测器发现。这两个气泡结构沿银河系平面上下方向延伸超过25000光年。

普林斯顿大学物理学家大卫·斯伯格(David Spergel)在一场新闻发布会上说:“我们”一直认为自己对银河系已经非常了解,但是很显然这一发现说明在银河系的中心存在一种巨大的高能事件。

伽马射线是具有最高能级的光线形式。在宇宙中它们通常源自高能事件或天体,如超新星爆发、黑洞或中子星。目前科学家们对于这一巨大的泡状结构成因和能量来源尚不了解。

9.爱因斯坦相对论影响地球生物衰老速度

爱因斯坦相对论影响地球生物衰老速度

爱因斯坦相对论影响地球生物衰老速度根据科学家在2010年9月公布的一项研究,我们站在楼梯上时的年衰老速度,要比站在平地上稍快一些。爱因斯坦相对论的玄妙之处就是其对时间的作用,而最新发现与这种作用联系起来,首次向世人展示了相对论如何影响实现世界的距离和时间构架。

根据爱因斯坦的相对论,时间并非均匀流逝,而是会由于加速度的存在而变化。由于这一机制的作用,对于同一观测者而言,一台高速运动中的钟要比一台静止状态下的钟走得慢。这一原理是著名的“双生子佯谬”的基础。这一佯谬的内容是:如果一堆双胞胎中的一个被送入高速飞行的飞船内,当然返回地面时会发现自己的兄弟比自己老了许多。

广义相对论同时也指出:重力加速度也会轻微地减慢时间。这就意味着:如果你所在的地方重力更大(更接近地心),你所经历的时间更慢,你的衰老速度变慢了。

10.巴克球之谜揭开

巴克球之谜揭开

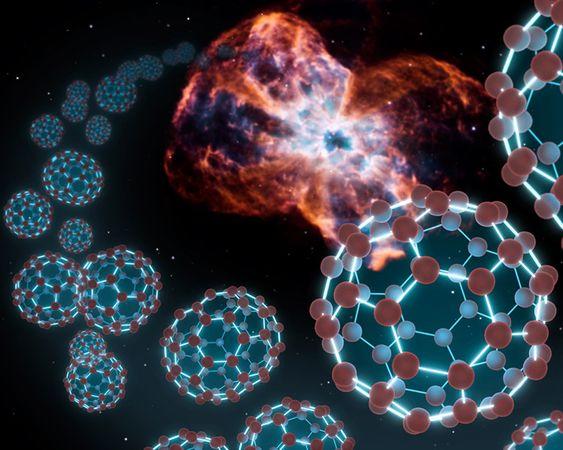

巴克球之谜揭开天文学家在2010年7月宣布,他们在一颗死亡恒星的残骸中发现了巴克球(Buckyball),这是科学家首次在太空中发现这种神秘物质。巴克球是由60个碳原子组成的一种天然分子,形成稳定、空心的球体。

尽管巴克球的直径还不到一米的数十亿分之一,但这仍然是迄今在太空发现的最大分子。巴克球是富勒烯的一种,最早在1970年,人们首次预言它的存在。1985年,科学家在实验室中模拟富碳的老年恒星环境时首次意外证实它的存在。这一球体分子之所以被称为“巴克球”是为了纪念建筑师巴克明斯特·富勒(Buckminster Fuller),他设计的测地线拱顶和这个分子的样子看上去很像。发现巴克球的化学家还因此获得了诺贝尔奖。

之后,人们在陨星、地球岩石,以及蜡烛煤灰中都检测出了巴克球。而纳米技术的发展已经使得科学家有能力将这些巴克球制成高强度的碳纳米管材料,用以制造自行车架以及网球球拍。现在它又开始应用于超导技术领域。

但多年来天文学家在宇宙空间寻找巴克球的努力一直没有结果。这项发现的第一作者,加拿大西安大略大学的简·卡米(Jan Cami)说:“我们坚信巴克球存在于宇宙之中,因为它是我们在地球上发现的最稳定物质之一。但直到现在我们才第一次真正找到它。”(孝文 晨风)

2010十大天体物理学发现:时间将50亿年后停止

新浪环球地理讯 北京时间12月8日消息,美国国家地理网站评选出2010年度十大天体物理学发现,宇宙外潜伏未知“结构”新证据、银河系中心发现神秘气泡状结构以及“大爆炸”造出“液态”宇宙等重大发现榜上有名。

1.每个黑洞内都含有一个宇宙

每个黑洞内都含有一个宇宙

每个黑洞内都含有一个宇宙天文学家在2010年4月宣布,我们的宇宙就像是俄罗斯套娃的一部分,可能栖身于一个黑洞内,而这个黑洞本身又是一个更大宇宙的一部分。反过来,迄今在宇宙中发现的所有黑洞可能都是通向其他世界的通道。

美国印第安纳大学的物理学家尼克丹姆·鲍勃拉姆斯基(Nikodem Poplawski)近日提出了一个有关落入黑洞的物质所作旋转运动的崭新数学模型。根据他的方程,黑洞可能是不同宇宙间的时空通道,或者说,一种虫洞。被黑洞吞噬的物质并未如之前理论预言的那样塌缩成一个奇点,而是从黑洞的另一端以“白洞”的形式喷发出来。

根据爱因斯坦的广义相对论,当一个区域的物质密度达到极大时会产生奇点,通常这一现象会出现在黑洞的中心。这种奇点密度无限大,温度无限高,因而显得怪异。而如果鲍勃拉姆斯基的理论正确,那么这种奇异的现象或许根本就不存在。

2.时间将在50亿年后停止

时间将在50亿年后停止

时间将在50亿年后停止物理学家在2010年10月表示,永久膨胀理论称我们的宇宙只是众多宇宙中的一个,该理论还预测时间将在50亿年后停止。

一般认为,我们生活的宇宙已经存在了超过140亿年,并且将继续存在数十亿年。但根据一份最新发表的论文,时间本身可能将于50亿年后终止。巧合的是,这一时间恰逢太阳耗尽燃料熄灭的那一刻。

这一研究依据的是一种“永恒膨胀”的理论。该理论认为我们生活的宇宙其实是一系列宇宙中的一个。这一巨大的结构是由无穷多个宇宙组成的,其中每一个宇宙都可以产生无穷多个“子宇宙”。

这一理论的主要问题在于:在多重宇宙理论框架下,任何发生的事件都将发生无穷多次。这样就会使概率论的计算——如估算地球大小行星普遍存在的可能性,变得几乎不可能。

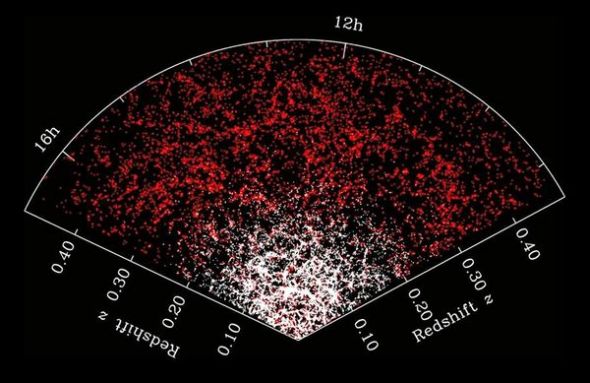

3.宇宙外潜伏未知“结构”新证据

宇宙外潜伏未知“结构”新证据

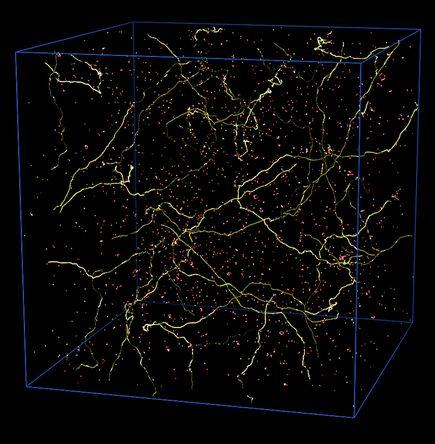

宇宙外潜伏未知“结构”新证据据科学家2010年3月公布的一项研究结果,“暗流”并非偶然,这强化了宇宙外潜伏着前所未知、前所未见“结构”的例证。

2008年,科学家报告发现大量星系群正沿相同方向以360万公里的时速运行。这一诡异的现象无法以现有的宇宙质量分布模型解释。于是科研人员被迫作出了一个引起争议的猜测:这些星系群是受到了来自我们已知宇宙范围之外的引力作用。

而这一小组此次的发现证实这种宇宙“暗流”的延伸范围甚至超越了之前的想象,距离地球至少25亿光年。这项研究支持这样一个假设,即存在来自宇宙之外的引力,从而支持多重宇宙理论。

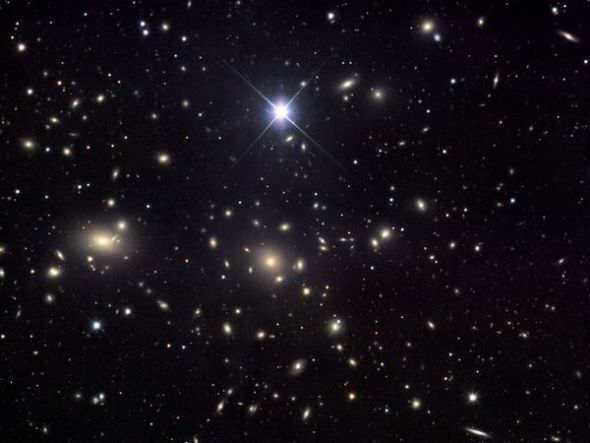

4.爱因斯坦“重力论”适用于宇宙层面

爱因斯坦“重力论”适用于宇宙层面

爱因斯坦“重力论”适用于宇宙层面据科学家2010年3月公布的一项研究结果,爱因斯坦近一百年前提出的重力论不仅适用于对太阳周围行星运动的解释,同样适用于解释星系间的相互运动。

一项新的研究显示,神秘的暗物质和更加扑朔迷离的暗能量,并非物理学家们的妄想症产物。数百年来,牛顿的万有引力理论能很好的解释地球上的各种重力现象,但当将其运用到天体运行研究时,科学家们注意到了其中不一致的地方。

1916年,爱因斯坦发表了广义相对论。他指出引力的本质是物质的存在造成了时空的扭曲。这一理论很快被应用于天文学,并成功解决了一些神秘的问题,如水星轨道的轻微偏差。

当将爱因斯坦的相对论应用于遥远的星系,科学家们发现它们的引力作用要大于它们本身的质量,由此科学家们推测有一种探测不到的神秘“暗物质”存在。但时至今日,在星系研究层面对广义相对论的验证一直没有进行。

在这项新的研究中,来自普林斯顿大学的天体物理学家们分析了超过70000个明亮的椭圆星系的分布和运动情况,发现它们精确地遵循广义相对论。

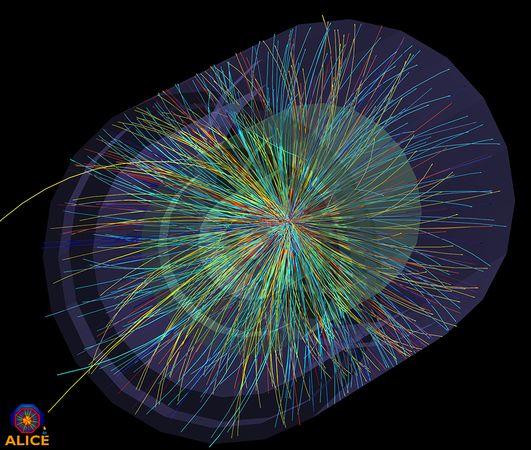

5.“大爆炸”造出“液态”宇宙

“大爆炸”造出“液态”宇宙

“大爆炸”造出“液态”宇宙根据大型强子对撞机项目科学家在2010年12月公布的最新数据,在大爆炸发生后瞬间,宇宙就像非常稠密、超热液体一样活动。

最近,科学家们利用位于瑞士日内瓦附近的大型强子对撞击成功重现了大爆炸发生后瞬间的情形。实验人员将两束铅离子以接近光速的速度相撞。相撞产生了一种名为“夸克-胶子等离子体”的原始态物质。科学家们认为这种物质态仅仅短暂存在于早期宇宙。

顾名思义,这种“原始汤”由亚原子粒子夸克和胶子组成。夸克是带正电荷的质子和电荷中性的中子的主要组成成分。这两种粒子共同组成了原子核。而胶子则使用“强作用力”将夸克“胶合”在一起。

常规情形下,这两种亚原子粒子紧密结合。但是先前的实验证明,在极端高温下,强作用力会变弱,因此这两种粒子可能会分开。人们从而认为,在宇宙早期的超高温度环境下,夸克和胶子应当相互远离,因此其性质应当很像气体。但是大型强子对撞机的实验否定了这一观点:撞击产生了大约10万亿摄氏度的极端高温。虽然只持续了一瞬间,但是足以满足科研人员的需求。他们发现在这一极端高温下,强作用力比想象中的要强。夸克和胶子间的作用力仍较为显著,因此可以说早期宇宙性质更类似“液体”而非气体。

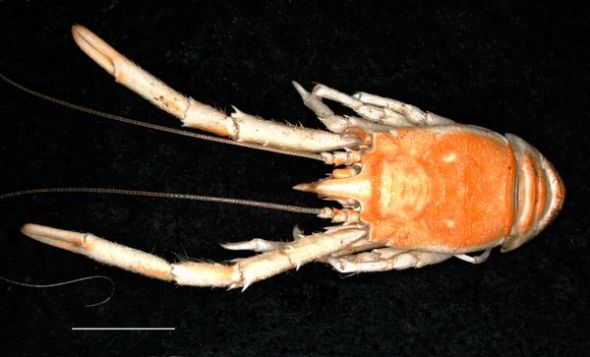

澳洲发现新种东方扁虾:前爪巨大身体扁平(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月3日消息,据美国国家地理杂志网站报道,这组照片展现了在澳大利亚沿海发现的一系列新种东方扁虾,其中有2种此前完全不被科学界所知。

1.让人煮了?

让人煮了?(图片来源:Joanne Taylor)

让人煮了?(图片来源:Joanne Taylor)单从鲜艳的色彩判断,这只东方扁虾似乎被人煮了,但实际情况绝非如此。与绿褐色美国龙虾有所不同的是,这种学名“Galacantha subspinosa”的龙虾种群在活着的时候身体就呈亮红色。它们是一种小型甲壳类动物,只有手掌大小,是2005年至2007年执行科考任务期间在澳大利亚西岸发现的10种龙虾物种之一。最近,研究人员公布了包括G. subspinosa在内的6种龙虾,它们都是在澳大利亚发现的新种龙虾,其中有2个种群此前完全不被科学界所知。

在海下6英尺(约合2米)至3英里(约合5公里)的区域,迄今为止共发现数百种东方扁虾。东方扁虾也被称之为“squatties”,主要特征为巨大的前爪和扁平的身体。这种动物与寄居蟹的血缘关系更近而不是龙虾。维多利亚博物馆的海洋科学家乔安妮·泰勒在提到G. subspinosa时表示:“这一种群是所有种类的东方扁虾中颜色最为丰富的。”10月12日出版的《动物分类学》杂志刊登了一篇描述新种东方扁虾的论文,泰勒是这篇论文的合著者。

2.全副武装

全副武装(图片来源:Joanne Taylor)

全副武装(图片来源:Joanne Taylor)图片中的东方扁虾学名“Munidopsis crenatirostris”。根据泰勒及其同事的报告,这是最近在澳大利亚海域发现的新物种之一。泰勒在电子邮件中指出,这种东方扁虾的爪子因其长度、螯的尺寸以及布满尖刺而引人注目。虽然有关东方扁虾行为的研究很少,但根据已经掌握的情况,很多东方扁虾种群隐藏在裂缝内,利用长爪子捕获过往的猎物。

3.伤痕累累

伤痕累累(图片来源:Joanne Taylor)

伤痕累累(图片来源:Joanne Taylor)这种颜色鲜艳的东方扁虾学名“Munidopsis dasypus”,主要分布在从马达加斯加到台湾的海域。泰勒及其同事表示,在最近进行的科学考察中,科学家第一次在澳大利亚海域发现这种东方扁虾。这个标本缺少一只前爪,可能是在捕获前的一次争斗中损伤的,也可能是在科学家的收集过程中。远征队成员、同样来自维多利亚博物馆的安娜·麦克库鲁姆表示,此次科考过程中,科学家每次在海上逗留3周,他们每天工作24个小时,12小时换一次班。科考小组从海下328英尺(约合100米)至3280英尺(约合1000米)的区域收集了东方扁虾标本。

4.食木东方扁虾

食木东方扁虾(图片来源:Joanne Taylor)

食木东方扁虾(图片来源:Joanne Taylor)这种东方扁虾学名“Munidopsis andamanica”,此前只在日本、印度尼西亚、斐济和台湾周围的海域被发现。其最著名的所在当属2009年的一项发现,当时科学家发现这种东方扁虾以坠入海底的原木和树枝为食。此次科考过程中,科学家又在澳大利亚海域发现这种东方扁虾的身影。它们似乎利用强有力的牙齿,碾碎海床上的木头。它们的胃能够分泌一种酶,帮助消化这种纤维性物质。

5.死亡之钳

死亡之钳(图片来源:Joanne Taylor)

死亡之钳(图片来源:Joanne Taylor)在此之前,科学家就曾在澳大利亚海域发现这种学名“Munidopsis kenselyi”的东方扁虾。在最近进行的科学考察中,科学家又发现这种东方扁虾的分布范围超出此前的预计。与其他东方扁虾种群一样,Munidopsis kenselyi令人畏惧的爪子可能帮助它们捕获猎物或者震慑同类中的雄性竞争者。泰勒指出:“它们的爪子可能还有另一个用途。一些种群的雄性在与雌性交配时会用爪子深情地抱住对方……我们希望那是一种深情的拥抱。”

6.苍白的新种群

苍白的新种群(图片来源:Joanne Taylor)

苍白的新种群(图片来源:Joanne Taylor)这种苍白的新东方扁虾种群学名“Munidopsis vesper”,是在澳大利亚西北部海域海下大约3280英尺(约合1000米)的区域发现的,科学家此前对这种东方扁虾一无所知。泰勒说:“对于东方扁虾来说,栖息地深度越深,它们的颜色就越暗淡,这并不是什么不寻常的现象。据推测,颜色对生活在深海区的动物来说并不十分重要。在漆黑一片的海底,它们可以利用其他刺激物寻找配偶和躲避捕食者。”(孝文)

国家地理2010十大发现:诺亚方舟遗迹上榜(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月2日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国国家地理网站昨日评选出2010年度十大科学发现,《死海古卷》作者之谜解开、每个黑洞内都含有一个宇宙以及“失落”的亚马逊世界等重大科学发现榜上有名。

1.长手鱼

长手鱼(图片提供:Karen Gowlett-Holmes)

长手鱼(图片提供:Karen Gowlett-Holmes)在这张未注明日期的照片中,一条粉色“长手鱼”用手状鳍在海底行走而非游动,这是今年5月被确认的9种新鱼类之一。据研究人员介绍,可基于以下几个因素对新发现的鱼类是否是新物种进行判断,如椎骨、鳍条的数量,是否存在鱼鳞等。不过,即便在已经知道的物种当中,科学家对鱼类的研究仍并不全面,例如,对鱼类的生物特点和习性就知之甚少。

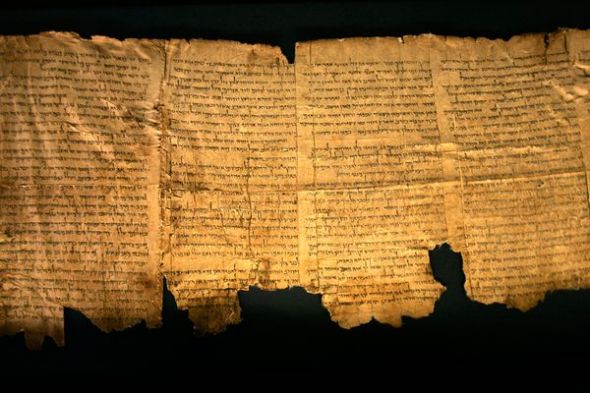

2.《死海古卷》作者之谜解开

《死海古卷》作者之谜解开(图片提供:Baz Ratner, Reuters)

《死海古卷》作者之谜解开(图片提供:Baz Ratner, Reuters)科学家今年对一个神秘杯子上的代码的成功破译,以及其他方面的考古发现,或许有助于揭开涉及《圣经》的最大谜团之一——究竟是谁写了《死海古卷》?《死海古卷》涵盖了迄今为止一些最古老的圣经文献。新发现的线索表明,《死海古卷》可能是战争期间流亡在外的一些犹太人群体的文化财富,甚至可能是“耶路撒冷圣殿的伟大珍藏”。据《圣经》记载,约柜就保存在耶路撒冷圣殿内。

3.格陵兰岛附近奇异物种

格陵兰岛附近奇异物种(图片提供:Julius Nielsen, Greenland Institute of Natural Resources)

格陵兰岛附近奇异物种(图片提供:Julius Nielsen, Greenland Institute of Natural Resources)照片中的这条被称为“长头梦想家”的琵琶鱼是在格陵兰岛附近海域发现的奇异物种,它看起来就像是来自科幻电影中的外星动物。这种琵琶鱼其实并不像看上去那么恐怖,可以长到6.7英寸(约合17厘米)长,是科学家在格陵兰岛附近海域首次发现的38个鱼种之一。根据今年2月公布的一项研究结果,在这些鱼种当中,有10种在科学上是首次发现。

4.土耳其发现诺亚方舟遗迹

土耳其发现诺亚方舟遗迹(图片提供:Martin Gray, National Geographic)

土耳其发现诺亚方舟遗迹(图片提供:Martin Gray, National Geographic)一个由福音派基督徒组成的探险小组宣称,他们今年4月在土耳其东部的亚拉拉特山附近发现了传说中的诺亚方舟的船身残骸,测试发现这些残骸的年代可以追溯至4800年前,即《创世纪》中所描述的诺亚方舟的存在时期。不过,一些考古学家和历史学家表示,这一发现同过去的其他发现一样,可信度不高。

5.以“尤达大师”果蝠为代表的稀有物种

以“尤达大师”果蝠为代表的稀有物种(图片提供:Piotr Naskrecki, Conservation International)

以“尤达大师”果蝠为代表的稀有物种(图片提供:Piotr Naskrecki, Conservation International)国际环保组织“保护国际”今年10月宣布,两个探险队2009年在巴布亚新几内亚的一个偏远雨林地区发现了一种管鼻果蝠,其相貌很容易让人想起科幻电影《星球大战》中的绝地大师尤达。虽然在以前的探险活动中未曾见到过,但这种果蝠尚未被正式确认为新物种。

与其他果蝠一样,它将种子从剥开的水果中扔掉,这样一来,这种会飞的哺乳动物可能对热带雨林的生态系统至关重要。探险小组在巴布亚新几内亚的纳卡乃山脉与穆勒山脉地区总共发现了大约两百个物种,其中包括两种新的哺乳动物、24个新蛙类以及将近100种新昆虫。只有只能通过船只、飞机或徒步等方式到达,巴布亚新几内亚的偏远山脉成了生物多样性的宝库,近年来科学家不断在那里发现新的物种。

声明:新浪环球地理图片及文字为美国国家地理数字媒体事业部授权新浪独家使用,未经书面许可不得转载

菲律宾深海发现奇异蠕虫长有8条触手(图)

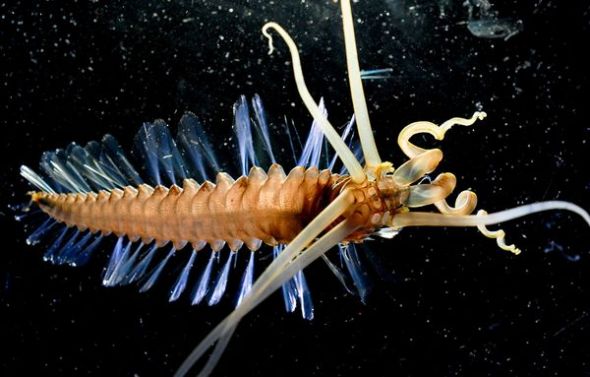

这种全新的蠕虫种类发现于菲律宾附近深海水域(图片提供:Laurence Madin, Woods Hole Oceanographic Institution)

这种全新的蠕虫种类发现于菲律宾附近深海水域(图片提供:Laurence Madin, Woods Hole Oceanographic Institution)新浪环球地理讯 北京时间11月29日消息,据美国国家地理网站报道,2007年,科学家操作一台远程遥控潜水器对菲律宾附近深海进行了扫描,发现了一种外形奇异的蠕虫,看上去既像乌贼,又像是正在吃乌贼的蠕虫。科学家近日终于揭开这个谜团,原来它是一个全新的海洋蠕虫种类。

当远程遥控潜水器将画面传到水面上时,研究人员发现它具有螺旋状附肢、彩虹色桨状器官及多羽毛的“鼻子”。美国马萨诸塞州伍兹霍尔海洋研究所海洋生物学家劳伦斯·马丁(Laurence Madin)说:“当图像出现在屏幕上时,每个人都惊呼,天哪,这是什么东西?”根据马丁参与实施了一项新研究,这个答案最终揭开。原来,它是一种对科学家而言全新的海洋蠕虫物种。

在11月23日刊登于最新一期《生物学快报》(Biology Letters)的研究论文上,研究人员首次详细地描述了这个新物种,并将其正式命名为“Teuthidodrilus samae”,即“萨马乌贼蠕虫”(squid worm of the Sama),“萨马”(Sama)是一种与离发现地不远的菲律宾群岛有联系的文化。

这种全新蠕虫接近于4英寸(约合9厘米),因其看上去像覆盖触毛的头部而获得了这一名称。它的前端布满8条触手(每条与其全身一样长)用于呼吸,两个长而松散卷曲的附肢用于捕食。好像是这些装备仍不够,乌贼蠕虫还有6对覆盖羽毛的感觉器官(统称为“鼻子”)从其头部突出来。而这种新蠕虫全身上下彩虹色的“短桨”则用于滑行。

美国国家自然历史博物馆环节类蠕虫分馆负责人克里斯蒂安·法乌查尔德(Kristian Fauchald)说,无论是什么东西,“它绝对十分显眼”。法乌查尔德没有参加马丁的研究。据参与实施这项研究的另一位科学家、美国加州大学圣克鲁斯分校进化生物学家卡伦·奥斯本介绍,除了外形,乌贼蠕虫令科学家好奇的另一个原因则是,奇怪的特征表明这种蠕虫可能只是过渡形式——一个物种在横跨两个截然不同栖息地时所经历的进化适应过程。

萨马乌贼蠕虫被发现时处于海面以下1.2至1.8英里(约合2至2.9公里)的地方,既没生活在海底,也没有生活在阳光充足的浅滩,相反,栖息地处于明暗交界地带,根据科学家迄今对该地带有限的观测表明,乌贼蠕虫以浮游生物和海洋中其他有营养的残屑为食。

无论造成乌贼蠕虫奇异外形的原因是什么,它显然奏效了。奥斯本和马丁在研究论文中指出,在遥控潜水器少数几次下潜过程中就发现了“许多”物种,这表明乌贼蠕虫或许在该水域相当常见。这种蠕虫看似普通的外表却给许多人留下了深刻印象。法乌查尔德说:“它的身体经过了各种各样奇特的变化。我对此十分感兴趣。”(秋凌)

新西兰海底山发现生物群落:海星四处觅食(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月8日消息,据美国国家地理杂志网站报道,科学家在2005年启动了一个名为CenSeam的海底山研究计划,旨在对海底山生物群落进行归类和研究。5年过去了,科学家于上周公布了他们的研究成果,确定海底山在极端环境事件期间,可能充当了海洋生物的“避难所”。

1.生机勃勃的海底世界

在这张摄于2006年的照片中,一条新西兰红鱼从位于新西兰东海岸的海底山游过。“CenSeam”属于一个为期十年、更大规模的研究项目——“海洋生物普查”的一部分。海洋生物普查项目旨在详细记录所有海洋生物群落,迄今共发现23万个物种,结果定于10月4日公布。

据科学家估计,全球共有3万座海底山。据专家介绍,海底山是从海底表面突出超过0.6英里(约合1公里)的山。据新西兰CenSeam项目协调员米莱莉·康萨尔维(Mireille Consalvey)介绍,科学家迄今只对不到300座海底山进行了详细记录。CenSeam项目经费由新西兰渔业部、新西兰国土信息机构及新西兰科研与技术基金会提供。

2.海蛇尾

2008年,一群海蛇尾簇拥在新西兰以南麦格里海脊(Macquarie Ridge)附近的海底山。据科学家介绍,海蛇尾的腕具有表面覆盖黏液的羽状刺,由此可以捕捉来来往往的微小植物和动物。CenSeam云集了世界各地500多位科学家、决策者和环保主义者,研究各类海洋生物如何在海底山安家落户,以及人类活动对它们的影响。

美国加州大学圣迭戈分校CenSeam项目科学家卡伦·斯托克斯(Karen Stocks)指出,随着CenSeam项目的开展,海底山研究人员最终可以分享他们的研究成果,协调各方面的努力。她说:“在过去,对海底山的研究根本没有任何协调。研究人员可能会实施一次探险,到某一座海底山或是海底山群展开研究,然后公开他们的结果。”

3.四处觅食的海星

2008年,新西兰附近的麦格里海脊,一只橙黄色海星在海底山伸开手臂觅食。CenSeam项目科学家发现,与海底城市一样,海底山的海洋生物数量有时远比周围海底多。许多海底山的岩石为珊瑚提供了坚硬表面去吸附。一旦相当规模的珊瑚群落建立起来,海绵、海葵、海星和鱼等其他生物会纷纷迁居于此。康萨尔维说:“这些珊瑚造就了一个其他地方所没有的栖息地。”

4.新西兰红鱼产卵

2008年,一大群新西兰红鱼聚集于新西兰查塔姆高地(Chatham Rise)附近的海底山上方产卵。根据传统,每逢新西兰红鱼产卵季节,新西兰渔民都聚集于海底山,每次都能满载而归。CenSeam项目科学家的研究首次证明,由于捕捞和海底山生物群落恢复缓慢,导致这种海洋小生境经常遭到破坏。

斯托克斯说:“很显然,海底拖网捕捞会对海底山生物群落产生重大冲击,只不过科学家以前从未证明这一点。”例如,CenSeam项目科学家在一次研究中,对被拖网捕捞的海底山照片和未被拖网捕捞过的海底山照片进行了对比,结果发现,在未被捕捞过的海底山,大约20%的区域表面覆盖着珊瑚,而在被捕捞的海底山,不足1%的区域表面为珊瑚所覆盖。

5.海洋生物“避难所”

2008年,新西兰附近的麦格里海脊,海底山周围到处是深海海绵和珊瑚,其中还包括一个橙色的大海扇。CenSeam项目科学家发现,在极端环境事件时期,如气候变化诱发的海洋酸化,海底山可能充当了海洋生物的避难所。康萨尔维说:“将来,海底山可能会变成生物多样性的宝库。它们是从海底平坦表面突出的山,所以,提供了不同的深度。如果环境发生变化,海洋生物可以在海底山斜坡找到避难所。”(孝文)

研究称早期霸王龙个头矮小不及人类(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月20日消息,据美国国家地理网站报道,美国研究人员表示,虽然霸王龙在白垩纪的食物链中处于“塔尖”,但在大多数霸王龙种类最早现身地球的8000万年里,它们堪称“侏儒”, 还没有人类块头大。

考古学家近年来发现了大量霸王龙化石,仅在去年,就确认了六个霸王龙新种类,这些证据表明,霸王龙科在进化晚期,生长速度变得飞快。研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。美国自然历史博物馆古生物学家斯蒂芬·布鲁萨特(Stephen Brusatte)说:“10年前,我们只知道5种或6种霸王龙,它们全都非常相像,都是像霸王龙一样的顶级掠食者。”

“现在,我们掌握了20种霸王龙的化石证据,从侏罗纪到白垩纪,历史跨度达一亿年。它们体型大小不一,小到如犬般大小,大到像霸王龙那样的庞然大物。”霸王龙从鼻子到尾巴尖长达40英尺(约合12米)。布鲁萨特正在哥伦比亚大学攻读博士。霸王龙最早在距今大约1.65亿年前的侏罗纪中期在地球上出现。

虽然它们在长达8000万年的历史长河中身体一直很矮小,但早期霸王龙种类都像霸王龙一样,是两足掠食动物,具有像“门齿”一样的牙齿。但是,霸王龙科动物早期和晚期的身体结构也存在明显差异,例如,有些手臂更长,或者头部相对小。布鲁萨特说:“最古老的霸王龙和霸王龙之间存在明显差异。但这一切经过了一亿年的进化历程。”

美国马里兰大学霸王龙科动物专家托马斯·霍尔兹(Thomas Holtz)说:“我习惯于将早期霸王龙比喻为侏罗纪和白垩纪早期的豺类。它们都很难缠,体型不大,欺软怕硬,专门猎食小恐龙,而将大家伙留给像异特龙这样的顶级掠食动物。”霍尔茨没有参加布鲁萨特的最新研究。

布鲁萨特称,霸王龙体型突然增大的准确原因和方式尚不得而知:“大约8000万年前,它们不仅在身体方面变大,而且在生态学方面也变得强大。成为主导食物链的顶尖掠食动物。”对于古生物学家来说,不幸的是,这个相对突然的进化转变发生在持续1500万年的侏罗纪中期,科学家发现的这个阶段的化石记录非常少。

布鲁萨特介绍说,科学家仅仅知道,“在霸王龙出现的头8000万年,还有别的大型食肉掠食恐龙,如异特龙和斑龙。在其存在的大部分历史,霸王龙的发展都受到限制。但是,出于某种原因,其中多数大型掠食性恐龙灭绝,霸王龙终于等到了扬眉吐气的良机。”即便新发现的霸王龙化石提供了有关这个恐龙家族发展状况的重要证据,但高科技分析让科学家对霸王龙及其近亲的总体情况有了更为清晰的认识。

例如,霸王龙可能行动迟缓,但拥有敏锐的嗅觉和听觉,当然,还可以给猎物以致命一击。科学家利用CT扫描等成像技术,正在重建霸王龙的行为和能力,此类技术可以揭示它们的脑部大小和内耳结构。另外,用电脑制作的生物力学模型正将大量数据融入电脑程序中,用以确定恐龙肌肉力量,揭示它们如何使用前肢。

科学家还发现了一些处于不同生命阶段的恐龙的化石,包括霸王龙的化石,将这种信息输入到含有体型和年龄数据的软件中,他们就像研究活的动物一样,可以模拟恐龙生长与成熟方式,进而增进我们对曾经所认为不太熟悉的恐龙种类的了解。霍尔兹说:“高科技让我们对恐龙化石有了新的认识,让我们能够以孤立的骨骼所不能的方式,像活的动物一样对恐龙展开研究。” (秋凌)