文化

海象:用牙齿走路的海马(图)

概况

长有胡须和长牙的海象经常在北极圈附近被发现,它们会成群结队的躺在冰面上,数量可达到数百只。这种海洋哺乳动物非常喜欢群居生活,它们会朝着同伴吼叫并发出呼哧声。在交配季节,它们变得非常具有进攻性。海象皮肤呈褐色和粉红色,上面布满皱纹,其最大特征就是长长的白牙、浅灰色胡须、扁平的鳍状肢以及富含鲸脂的身体。

海象的长牙拥有多种功能,每一项功能都能让它们在北极的生活变得更为容易。它们会利用长牙将庞大的身躯拉出冰冷的海水(海象的拉丁文学名意为“用牙齿走路的海马”)。在冰面下活动时,它们也会用长牙开出通气孔。值得一提的是,雄海象和雌海象都生有长牙,长度可达到3英尺(约合1米)左右。长牙实际上是一种犬齿,终生处于生长状态。雄海象将长牙用作捍卫领地的有力武器,交配季节,它们会用长牙保护“妻妾”。

海象的其它体征同样具有这样或那样的功能。当在漆黑的海床附近发现它们最喜欢的食物,尤其是贝类的时候,海象会将灵敏度极高的胡须用作探测设备。多鲸脂身体则允许它们在寒冷的北极地区舒舒服服地过日子。为了经受住周围海水的低温考验,海象会减少它们的心跳次数。

目前,只有土著美国人才被允许猎杀海象,由于过去的过度捕杀,海象家族的生存受到威胁。在18和19世纪之后,海象的象牙、象油、象皮以及象肉成为人们疯抢的对象,圣劳伦斯湾和新斯科舍沿海塞布尔岛周围地区的海象被大量捕杀,直至走向灭绝。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食肉动物

野外平均寿命:最长可达到40年

身长:7.25至11.5英尺(约合2.2至3.5米)

体重:最高可达到1.5吨(约合1.4公吨)

群名:Herd

学名:Odobenus rosmarus,在拉丁文中意为“用牙齿行走的海马”

保护现状:被列为濒危物种

帝王黄昏鸟

概况

黄昏鸟是一种体型巨大并且不具有飞行能力的鸟。它们在海中活动,利用布满牙齿的喙捕食鱼类。它们的翅膀很小并保持闭合状态紧贴身体,除了在水中移动时可能帮助“掌舵”之外,翅膀基本上就是一对摆设。在白垩纪时期的海洋,黄昏鸟利用强有力的后腿和长有蹼的脚追逐猎物和躲避捕食者。扁平的尾巴可能帮助它们改变水下深度及方向。

实际上,黄昏鸟非常适应潜水和游泳这种生活方式,如果到陆地上生活,它们反而会变得十分笨拙。据推测,这种古鸟冒险登陆只是为了交配和产卵。对黄昏鸟而言,无论水中还是陆上都不是安全之所:恐龙是陆地上的巨大威胁,水生大型沧龙——海王龙则将它们视为可口的美味。看到黄昏鸟细长的脖子,人们会不免联想到现代䴙䴘。而从觅食和繁殖方式来看,它们又与企鹅非常类似。

基本信息

类型:史前动物

食物:肉食动物

身体:身长最高达到5英尺(约合1.5米)

著名的帝王黄昏鸟化石出土于加拿大,说明这种古鸟偏爱北纬地区冷水域。

受保护级别:已灭绝

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型类似

雪豹:天生的跳跃能手(图)

概况

外表美丽的灰色雪豹生活在中亚山脉地区。厚厚的毛发成为它们的“保温外衣”,被毛皮覆盖的大脚则充当了天然雪鞋。雪豹腿部力量强大,是天生的跳跃能手,跳跃距离最远可达到50英尺(约合15米)。长长的尾巴帮助它们保持平衡,同时又像毛毯一样为敏感的身体保温,以对抗山中可怕的低温。

雪豹主要以西藏地区的岩羊为食,在所生活的绝大多数地区,野生山羊也沦为它们的盘中餐。雪豹能够捕杀体重是自己3倍的猎物,旱獭、野兔以及猎禽等小型动物更是难逃它们毒手。有报道说,一只生活在国家公园的印度雪豹(接受保护和观察)一年之内捕杀了5只岩羊、9只西藏野兔、25只旱獭、5只家养山羊、1只家养绵羊以及15只鸟。

正如这些数字所暗示的那样,雪豹有时也会捕食家养动物,致使很多牧人为保护牲畜猎杀了雪豹。由于这种以保护牲畜为由的捕杀以及偷猎行为,雪豹数量锐减,成为一种濒危动物。偷猎分子猎杀雪豹所得的豹皮以及可用作中药的器官被非法贩卖以谋取暴利。此外,栖息地消失以及大型哺乳动物这种猎物的减少也是造成雪豹数量锐减的重要原因。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食肉动物

身长:4至5英尺(约合1.2至1.5米),尾长36英寸(约合91厘米)

体重:60至120磅(约合27至54公斤)

保护现状:濒危物种

史前无齿龙:外形酷似海龟(图)

概况

无齿龙是海洋爬行动物盾齿龙家族成员,身长可达到3英尺(约合1米),可利用喙状嘴后部的两颗上牙碾碎在海底栖息的贝类。喙状嘴呈方形,位于眼睛正前面,导致无齿龙的脑袋就像是一个盒子。从外形上看,无齿龙与海龟有几分相像,所不同的是,其由骨板构成的保护性壳在很大程度上呈长方形而非圆形,并且相对较为扁平。

无齿龙长有充当短桨的四肢以及一条短尾巴。在大约2.28亿至2亿年前的三叠纪晚期,四肢和短尾允许它们在欧洲较浅的咸水泻湖湖床上潜行。无齿龙的四肢力量很弱,很难帮助它们在陆地上行走。它们需要呼吸空气,也可能是两栖动物。除了休息和繁殖这两个目的外,无齿龙选择登岸也可能是为了躲避水生捕食者。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

身体:身长最高可达到3英尺(约合1米)

无齿龙是已知唯一一种生活在非海洋环境的盾齿龙,曾一度生活在咸水或者淡水泻湖。

受保护级别:已灭绝

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型相当

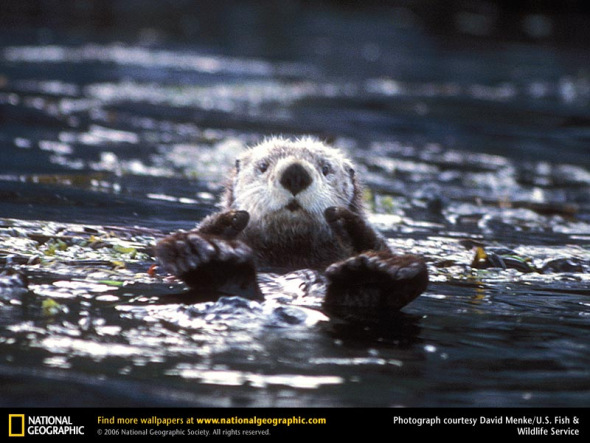

海獭:爱干净的水中动物(图)

概况

这种水生动物是鼬鼠家族成员,主要生活在北美洲和亚洲的太平洋沿岸。海獭的绝大多数时间都在水中度过,游上岸的目的主要是为了睡觉或者休息。海獭的脚生有璞,毛皮具有防水功能,这些特征帮助身体处于干燥和温暖状态。在水中活动时,它们的鼻孔和耳朵会闭合。

海獭喜欢漂浮在水面上,安静休息时身体呈仰面平躺姿态。他们会以这种姿势睡觉,经常是集体共眠。海獭经常漂浮在海藻丛中,海藻纠结在一起,为海獭在海洋涡流活动时提供一个天然的停泊地。仰面平躺时,海獭要做的事情并不仅仅是睡觉。保持这种姿态时,人们经常看到它们用石块砸蛤蜊或者贻贝。它们将石块放在胸上,而后一次又一次地将贻贝砸向石块,直至裂开并露出里面的肉。除了贻贝外,海胆、螃蟹、鱿鱼、章鱼以及鱼类动物也都是它们的盘中餐。

海獭只在水中繁育下一代。仰面平躺漂浮在水面上时,海獭妈妈会喂养它们的孩子。它们将幼仔放在胸上,喂它们吃东西,并很快教会它们游泳和捕猎本领。海獭是一种有洁癖的动物。吃完东西后,它们会在海中洗一个澡,用牙齿和爪子清理毛皮。清理毛皮并不光是为了干净,同时也可让它们保持防水性和抵御寒冷的能力。

海獭长有厚厚的下层绒毛,能够“捕获”空气形成一个保温层,帮助身体抵御寒冷的海水。值得一提的是,它们并不长有保温脂肪。这件“保温外套”对海獭的生存至关重要,但同时也让某些人将猎杀之手伸向这些可爱的动物。由于为获得海獭皮而上演的捕杀行为,海獭家族的生存面临巨大威胁。20世纪,海獭的数量减少至1000至2000只。随着法律保护力度的加大,当前的数量已达到10至15万只。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:饮食结构

野外平均寿命:最长可达到23年

身长:4英尺(约合1.25米)

体重:65磅(约合30公斤)

保护现状:受威胁物种

树袋熊:不是熊的“熊”(图)

概况

树袋熊通常被人们称为考拉。虽然名字中有个“熊”字,但这种招人喜爱的动物并不是熊家族成员,而是一种有袋动物。出生之后,考拉宝宝会留在妈妈的育儿袋内生活大约6个月。可以爬出育儿袋后,小家伙则会趴在母亲的背上或者依附在腹部。它们会与母亲共同生活大约1年时间。

考拉主要分布在澳大利亚东部,当地拥有大量它们最喜欢的桉树。考拉极少离开桉树,锋利的爪子和适于抓握的脚趾能够让它们轻轻松松留在树上。白天的时候,考拉会留在树杈或者隐蔽处睡大觉,睡眠时间长达18个小时。醒着的时候,尤其是在晚上,它们会痛痛快快地享受桉树叶。

考拉并不需要摄入大量水,身体所需的绝大多数水分均来自桉树叶。一天之内,一只考拉便可消灭相当于自身体积的桉树叶,大约在2.5磅左右(约合1公斤)。有意思的是,考拉甚至会将树叶储存在育儿袋内。

考拉的消化系统非常特殊,长长的消化道允许它们分解难于消化的桉树叶并且不被树叶中所含的有毒物质伤害。桉树叶中含有非常难闻的油,气味与止咳药片类似,由于吃喝拉撒都在树上并且每天吃掉大量桉树叶,考拉也就自然而然地变成一个“臭球”。

上世纪20和30年代,大量考拉遭到捕杀,数量直线下降。在再引入计划的帮助下,考拉数量得以回升,但当前的数量仍然很少并且较为分散。考拉需要很大的生活空间,每只考拉需要分配到大约100棵树。在澳大利亚林地继续呈萎缩之势的情况下,如何帮助考拉家族复兴成为一个非常紧迫的问题。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食草动物

野外平均寿命:20年

身长:23.5至33.5英寸(约合60至85厘米)

体重:20磅(约合9公斤)

保护现状:受威胁物种

史前长喙龙:能深潜入水找寻猎物(图)

概况

长喙龙是一种短脖蛇颈龙,拥有长长的船桨一样的脚蹼可以像企鹅一样划过水面,又长又窄的下巴,生有30至40只单排排列的牙齿,这样可以咬住猎物而不切断它,而是将其整只吞下。

长喙龙的身长约12至15英尺,可能拥有光滑的皮肤,它像翅膀一样的小桨由密实排列的上百条骨头组成,在陆地上会显得僵硬笨拙,但在水中可以快速游泳。虽然长喙龙曾经能深潜入水找寻猎物,但是它们需要呼吸空气,因此大部分时间仍然是在水面之上度过的。

据推测长喙龙的天敌不多,不过都是海中最为凶猛的动物,如拥有像剃刀一样锋利牙齿的鲨鱼、巨型沧龙等,一个著名的沧龙化石肚中就残留着一只未成年长喙龙的遗体。在发现的长喙龙化石中,还发现了腹中未出生的胎儿,有确切证据表明其为胎生。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉

身体:高达15英尺(4.6米)

现代哺乳动物,包括人类和长颈鹿,都拥有7块颈椎骨,而长喙龙超过20块。

受保护级别:已灭绝

长喙龙与身高6英尺(2米)的人类相似。

史前魔鬼蛙:地球上昔日最大的蛙类(图)

概况

魔鬼蛙学名Beelzebufo ampinga,可能是曾经在地球上出现过的体型最大的蛙类动物。这种两栖动物现在已经灭绝,它们的体型相当于一个充气球,身长可达到16英寸(约合41厘米),体重可达到10磅(约合4.5公斤)左右。在大约6500万至7000万年前的白垩纪晚期,魔鬼蛙曾生活在马达加斯加岛。

魔鬼蛙的大部分时间都在陆上度过。科学家表示,与其现存近亲——南美洲大嘴蛙(ceratophyrine)一样,魔鬼蛙也是脾气暴躁并且富有进攻性的家伙。专家们指出,大嘴蛙是一个擅长“守株待兔”的捕食者,会对身旁经过的任何动物发动攻击。魔鬼蛙可能以蜥蜴、小型脊椎动物为食,凭借超大号嘴以及强有力的颚,恐龙甚至也会沦为它们的盘中餐。

2008年2月,科学家宣布发现魔鬼蛙,此时距离出土这种古蛙的第一批遗骸化石已过去10年之久。“Beelzebufo”这个名字来源于单词“Beelzebub”,在希腊语中意为“魔鬼”。“bufo”在拉丁语中意为“蟾蜍”。“ampinga”则意为“身披铠甲”,用于描述魔鬼蛙头顶上突出的头盖骨盾。

马达加斯加岛曾有魔鬼蛙存在向生物地理学家提供了一个重要疑问,即为什么只在南美洲发现这种巨蛙的现代近亲?绝大多数科学家认为,在大约1.6亿年前超大陆冈瓦纳分裂过程中,马达加斯加脱离非洲,在此之后,它又脱离南亚次大陆,最后于大约8800万年前 成为一座孤立的岛屿。但魔鬼蛙以及带有南美特征的其它马达加斯加化石显示,南美洲、马达加斯加与南极洲之间的陆地连接可能一直持续到6500万至7000万年前。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

身体:身长可达到16英寸(约合41厘米)

体重:10磅(约合4.5公斤)

魔鬼蛙仍旧健在的后代为大嘴蛙(ceratophyrine),由于圆形身体以及特大号嘴与老游戏《吃豆》中的形象非常相似,有时也被称之为“吃豆人蛙”。

受保护级别:已灭绝

大小相当于一名身高6英尺(约合2米)的男子

白垩刺甲鲨:海洋中令对手生畏的捕食者(图)

概况

在白垩纪晚期,刺甲鲨是海洋中体积最大的鲸类,也是最令对手生畏的捕食者之一。它的昵称为“金苏鲨”,能用象厨房刀具一样的满嘴利齿,将猎物切成薄片或小块。另有证据表明,刺甲鲨还可猎食沧龙、蛇颈龙,甚至本身也属凶狠食肉鱼的剑射鱼。

由于鲨鱼是由软骨构成,并不能完全陈腐成为化石,目前人类所知大都来源于其茂密坚硬的牙齿。刺甲鲨的牙齿光滑且呈弧状,长度超过2英寸(5厘米),撕咬痕迹和齿内猎物骨残留表明它吞噬猎物时非常野蛮凶残。从保留至今为数不多的金苏鱼软骨组织来看,它们的身长可达24英尺(7米),与现代的大白鲨相近。尽管本身凶猛,刺甲鲨仍沦为更巨大的沧龙的猎物,残留的腐肉则是当时小型鲨鱼角鲨的美味。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉

身体:高达24英尺(7米)

另:齿化石显示,刺甲鲨和角鲨喜欢同样的食物,不光经常一齐猎食,还互相偷抢对方的食物。

受保护级别:已灭绝

海洋杀手逆戟鲸:能冲破冰面捕食海豹(图)

概况

逆戟鲸也被称之为“虎鲸”或者“杀人鲸”,是世界上体型最大的海豚科动物,同时也是世界上最可怕的捕食者之一。它们主要以海洋哺乳动物为食,例如海豹、海狮甚至鲸鱼。它们的牙齿非常锋利,长度可达到4英寸(约合10厘米)。作为一名捕猎高手,逆戟鲸会突然冲破冰面捕食海豹,同时也会将猎杀之手伸向鱼类、乌贼以及海鸟。

逆戟鲸经常在冰冷的沿海水域活动,有时也会在从极地到赤道的地区出现。捕猎时,逆戟鲸并不是单打独斗,而是群起而攻之,参与捕猎的逆戟鲸数量最高可达到40只。在一个逆戟鲸王国,既有常驻居民,又有临时居民。不同的鲸群可能采用不同的捕猎技术捕杀不同的动物。常驻居民往往喜欢捕杀鱼类动物,临时居民则将海洋哺乳动物锁定为攻击目标。所有逆戟鲸群均采取有效的捕猎技术,彼此之间相互协作,这在一定程度上与狼群类似。

逆戟鲸会发出多种用于交流的声音,每一个鲸群发出的声音都非常与众不同,成员能够在很远的地方进行辨认。它们利用回声定位法进行交流和捕猎,所发出的声音一直在水下穿行直至遭遇物体,被反射回来的声音能够揭示有关物体方位、大小以及形状的信息。

逆戟鲸对幼仔关怀备至,其它处于青春期的雌逆戟鲸会帮助母亲照顾“弟弟妹妹”。逆戟鲸每3到10年生产一次,妊娠期长达17个月。逆戟鲸身体特征非常明显,白加黑的体色给人留下深刻印象。此外,它们也是一种非常聪明的动物,并因此成为很多水族馆的明星。值得一提的是,从未发生过大量逆戟鲸被人类猎杀的事情。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食肉动物

野外平均寿命:50至80年

身长:23至32英尺(约合7至9.7米)

体重:最高可达到6吨(约合5443公斤)

群名:Pod

与一辆公共汽车的体型对比图