文化

全球生活成本最高城市东京居首 上海北京进前20

东京生活成本最高

据澳大利亚《每日电讯报》和美国美世(Mercer)咨询公司网站报道,美世公司6月12日公布了2012年全球生活成本最高城市排行榜,其中日本首都东京高居榜首,香港、上海、北京等中国城市均排在前列。

美世公司根据外国旅居者在当地的生活需求,对全球214个城市的200多项生活花费进行了统计,包括交通、饮食、服装、日用品和娱乐等方面的开销。其中住房是生活费中所占比重最大的,在城市生活费排名中起到决定性的作用。

根据排名,日本东京的生活费全球最高;非洲最大产油国安哥拉的首都罗安达位居第二位;排在前五位的其它三个城市分别为日本的大阪、俄罗斯首都莫斯科和瑞典的日内瓦。

中国的香港、上海、北京、深圳和广州均进入前五十名。其中香港排在第九位;上海和北京分别位列第十六和第十七;深圳排在第三十位;广州和以色列的特拉维夫并列第三十一位。(陈述)

相关阅读

访全球首个二氧化碳零排放小区 太阳城更具特色

从荷兰首都阿姆斯特丹驱车往北不到一小时便抵达了小城海尔许霍瓦德,城南有个家家户户屋顶都铺满太阳能电池板的小区——全球首个二氧化碳零排放居住小区“太阳城”。尽管荷兰并非一年四季阳光普照,但这个现代化的居住小区却好像一株自然生长的植物,主要依靠吸收太阳的能量来维持它的运转。

走进小区,首先映入眼帘的便是一座座风格各异的住宅建筑,而最引人注目的,莫过于每栋建筑顶层成片的太阳能电池板了。“太阳城”的诞生缘于实施欧盟二氧化碳减排与可持续发展计划,海尔许霍瓦德市政厅官员莱茵特·梅勒玛告诉记者:“我们所做的是将世人谈论的梦想变成了现实,这里约400名居民居住的1500套住房实现了二氧化碳零排放。”5万平方米的太阳能电池板可提供2.45兆瓦的电量,周边的3个风车,每个风车的发电量也在2至3兆瓦。另外,“太阳城”的房屋还设计有特殊的地热供暖系统以节约能源。

梅勒玛介绍说,“太阳城”的零排放概念并非指的是没有任何二氧化碳排放,这里的零排放是指净排量为零,也就是用排放的二氧化碳量减去因使用可再生能源而避免的排放量,最后的值为零。因为有着太阳能电池板和特殊建筑材料的帮忙,这里的住宅在能源消耗指标上的表现比欧盟建筑标准所要求的还要好两倍。

一栋太阳能房屋造价不菲,在20万欧元到50万欧元之间,但是在这样一栋房子里,生活却更便宜。米尔泽太太一家五口刚刚搬到这里,她特别为她的太阳能房子感到骄傲。“你可以看到我们的房顶上有许多太阳能电池板,这也是我们买这个房子的原因之一,我们所使用的能源一半都是来自于这些太阳能电池板,”米泽尔说。

一种新的能源也意味着一种新的生活方式,“太阳城”的住户们试着用更聪明的方式使用能源。范·恩萨德太太介绍说:“我们有两个电表,其中一个是太阳能电表,另外一个是普通电表。我们房顶上的太阳能电池板每天清晨开始工作,直到晚上停止。我们可以把太阳能电池板产生的多余电量存储进公共供电系统里,年终我们可以计算我们为公共供电系统提供了多少电能,并由此得到一笔收入。”

“太阳城”是一个年轻的城市,这里居住着许多年轻的夫妇和孩子们,太阳能、风能等可再生能源的贴近生活,以及二氧化碳零排放环境下的亲身经历都将成为下一代不可或缺的财富。

“在学校里我们学习了许多关于太阳能的知识,街上你也能看到我们有那么多的太阳能电池板。这里有使用太阳能的公共设施,我们的校舍也是使用太阳能的,”一名叫里克特的小男孩告诉记者。在“太阳城”,记者真切地感受到,人与环境其实真的可以如此和谐。(新华网荷兰海尔许霍瓦德)

相关阅读

打工作家王十月入广东作协 享受副高待遇

凭借《国家订单》一举夺得第五届鲁迅文学奖,打工作家王十月破格进入了广东省作协的行列,享受副高待遇。虽然离开了流水线、“握手楼”,但王十月的笔触并没有改变,他说,作品的灵魂与生命来自于人民,来自于真实的生活。

细看《国家订单》中的人物,无论是从打工者成长起来的“小老板”,还是其他各式各样生存状态的打工者,都是王十月二十多年打工生涯中熟悉的面孔。“是我的朋友、亲人、工友,或者是我。”透过这些底层的打工者,他想告诉读者在全球化无孔不入的年代,每个人对自己命运的苍白感。

15岁的王十月从穷山村来到了珠三角,卷入了打工的洪流。重复的操作,高强度的负荷,都让这个满怀激情和梦想的年轻人倍感压抑,而文学成为了他抒发的途径。于是,在机器声轰鸣的印刷车间,王十月在“公家”的印纸板背面偷偷写着打工者的故事,从一个个打工者的遭遇思索着人生。虽然如今的王十月生活已不复当初的窘迫,但他仍然将自己的根扎在基层与群众当中。他说,现在的文坛在商业化的侵袭之下,很多作家放弃了写作的原则,忘记了文以载道的担当,泯没于码字挣钱的逐利行为当中,但这样的作品没有灵魂,不能发人深省、引人共鸣。

番茄酱难倒出竟为不解之谜 新技术终解日常烦恼

番茄酱通常遇到的问题

新技术改变此难题

其他食品容器也可使用

科学网(kexue.com)讯 北京时间5月25日消息,番茄酱已成为居家必备的调味品,它早就成了孩子们的自爱,不过许多人都有一点烦恼,想把它们倒出来,需要一番功夫。

近日麻省理工学院的一个团队最新的研究解决了这一难题,他们利用一种新型的超滑图层,在瓶子内部使用,平时经常附着在瓶壁上的番茄酱竟然被轻松的到出,虽然这仅仅是生活中的小细节,但研究成果却叫所有人吃惊。

麻省理工学院的达夫-史密斯(Dave Smith)带领他的团队进行了这次研究,经过两个月的研究他们完成了这样的设计。史密斯表示:“这看起来很不起眼,但在生活中作用很大。全世界都有这样的问题,新型的涂料将改变这样状况。它甚至可以用来防冰、雪,汽车的挡风玻璃也需要它。”

对于这种瓶子的价值,史密斯也做出了说明:“我知道它的价钱不能太贵,没准1美元就够了,你要知道,一瓶番茄酱的价格有时候才几十美分,如果太贵的话将超过人们的需要。”

番茄酱这种生活小事其实竟是不解之谜,此前科学网(Kexue.com)就做过报道,来自纽约康奈尔大学的科学家声称已经发现的“单粒子动力学”,正式这些导致所谓的“非牛顿行为”,这包括番茄酱,奶油和其他粘稠的液体。

通常情况下牛顿定律像水,它有不变的粘度,也没有力量应用的问题。而非牛顿定律的物体,如番茄酱是需要改变压力的。平时番茄酱几乎停留在塑料板的底部,而且十分顽固,知道受到压力,它们才会出来。(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

学者:《三字经》反击儒家没有信仰 不同于宗教

说儒家没有信仰,我是决不能接受的”,“我也并不认为当下中国社会丧失了信仰。”新加坡南洋理工大学哲学系主任李晨阳在尼山论坛的分论坛上亮出观点,引发了台上台下来自大陆、台湾等地华人学者的讨论。

面对“中国人有没有信仰”这个争论已久、却愈显“新”“锐”的问题,华人学者们说,“不能把信仰和宗教信仰划等号。”

“信仰不一定是宗教的”,李晨阳认为,有些人相信人类应该尽量避免苦难;有些人相信人性善,为了体现人性要做善事;儒家讲,人的一生要“立言、立德”,这都是信仰。

台湾大学文学院院长叶国良认为,儒家思想从知识的研究、袭承出发达到人生理想,不同于宗教通过信仰人格神实现。宗教讲“信(faith)、望(hope)、爱(love)”,儒家伦理道德思想也讲“望、爱”,但不求“信”。

武汉大学国学院院长郭齐勇对信仰路径的不同做出形象的讲解:厅堂里挂着忠、恕牌匾,逢初一、十五要祭天地、祭祖先、祭圣人。几千年来,在父辈的言传身教、口耳相传中,在开蒙读物《三字经》、《千字文》中,在家族的祭祀活动中,中国人的敬畏之心、恻隐之心、羞恶之心、辞让之心就这样慢慢凝结、慢慢长大。郭齐勇认为,儒家以“仁爱”为中心的思想,就是中国民间百姓的信仰所在。

信仰可以与上帝无关,但学者们相信,它一定与道德相依,并且发自内心。中文繁体“德”字是正直的“直”下边一个“心”,李晨阳说,“道德是发自内心的。”郭齐勇也记得母亲对他说的最多的一句话是:将心比心。

这场有关“信仰”和“道德”的对话,并没有回避当下社会出现的乱象和人们对“道德信仰缺失”的热议。

“在经济大潮的冲击下,很多人忘掉了更根本的东西,脱离了历史语境去理解‘致富光荣’,甚至拿来作为一个人‘信仰’的全部、指导生活的全部,那是非常可怕的。”李晨阳说,当下中国社会确实对人的信仰,也包括他这样的海外华人的信仰提出了挑战,这是一个必须直面的问题。

“金钱挂帅、物质刺激,今天中国社会有很多乱象。”郭齐勇说,但让我们看看中国的百姓:小悦悦事件中出手相救的扫街大妈、替过世兄长还钱的信义兄弟,他甚至回忆起“文革”期间自己在农村感受到的温情。中国百姓的信仰,他们的道德信念、做人目标、生活哲学,仍然是“孔仁孟义”。

中国历代“儒生”对社会生活和政治的参与、谏言都是“直截了当”的,郭齐勇说,至今我们仍保有忧患意识:现代社会物质生活极大丰富的同时,我们付出了生态和道德的代价。一定要回到中国文化的根本,重新恢复我们的信念和信仰。

“我认为这个弯子会转过来的”,李晨阳说,“我对中国充满信心。”

伊朗一名83岁老人喜得贵子 妻子小其50多岁(图)

83岁的伊朗老人喜得贵子

据外媒报道,伊朗亚兹德省一位83岁高龄的老人埃米尔近日喜得贵子,老来得子的他难掩兴奋之情,亲切地把自己的儿子比作“上天赐予的礼物”。

据悉,埃米尔生活在伊朗亚兹德省的一个小村庄里,他23岁时与第一任妻子结婚,两人相伴几十年,却一直没有孩子。2001年,第一任妻子去世。

后来,埃米尔与比他小50多岁的第二任妻子结婚,并在婚后第三年喜得贵子。他的妻子说,虽然丈夫年龄大了,但是“心很年轻”,两人婚后生活十分幸福甜蜜。

相关阅读

新加坡学者李晨阳:说儒家没有信仰 我决不能接受

“说儒家没有信仰,我是决不能接受的”,“我也并不认为当下中国社会丧失了信仰。”新加坡南洋理工大学哲学系主任李晨阳在尼山论坛的分论坛上亮出观点,引发了台上台下来自大陆、台湾等地华人学者的讨论。

面对“中国人有没有信仰”这个争论已久、却愈显“新”“锐”的问题,华人学者们说,“不能把信仰和宗教信仰划等号。”

“信仰不一定是宗教的”,李晨阳认为,有些人相信人类应该尽量避免苦难;有些人相信人性善,为了体现人性要做善事;儒家讲,人的一生要“立言、立德”,这都是信仰。

台湾大学文学院院长叶国良认为,儒家思想从知识的研究、袭承出发达到人生理想,不同于宗教通过信仰人格神实现。宗教讲“信(faith)、望(hope)、爱(love)”,儒家伦理道德思想也讲“望、爱”,但不求“信”。

武汉大学国学院院长郭齐勇对信仰路径的不同做出形象的讲解:厅堂里挂着忠、恕牌匾,逢初一、十五要祭天地、祭祖先、祭圣人。几千年来,在父辈的言传身教、口耳相传中,在开蒙读物《三字经》、《千字文》中,在家族的祭祀活动中,中国人的敬畏之心、恻隐之心、羞恶之心、辞让之心就这样慢慢凝结、慢慢长大。郭齐勇认为,儒家以“仁爱”为中心的思想,就是中国民间百姓的信仰所在。

信仰可以与上帝无关,但学者们相信,它一定与道德相依,并且发自内心。中文繁体“德”字是正直的“直”下边一个“心”,李晨阳说,“道德是发自内心的。”郭齐勇也记得母亲对他说的最多的一句话是:将心比心。

这场有关“信仰”和“道德”的对话,并没有回避当下社会出现的乱象和人们对“道德信仰缺失”的热议。

“在经济大潮的冲击下,很多人忘掉了更根本的东西,脱离了历史语境去理解‘致富光荣’,甚至拿来作为一个人‘信仰’的全部、指导生活的全部,那是非常可怕的。”李晨阳说,当下中国社会确实对人的信仰,也包括他这样的海外华人的信仰提出了挑战,这是一个必须直面的问题。

“金钱挂帅、物质刺激,今天中国社会有很多乱象。”郭齐勇说,但让我们看看中国的百姓:小悦悦事件中出手相救的扫街大妈、替过世兄长还钱的信义兄弟,他甚至回忆起“文革”期间自己在农村感受到的温情。中国百姓的信仰,他们的道德信念、做人目标、生活哲学,仍然是“孔仁孟义”。

中国历代“儒生”对社会生活和政治的参与、谏言都是“直截了当”的,郭齐勇说,至今我们仍保有忧患意识:现代社会物质生活极大丰富的同时,我们付出了生态和道德的代价。一定要回到中国文化的根本,重新恢复我们的信念和信仰。

“我认为这个弯子会转过来的”,李晨阳说,“我对中国充满信心。”

《舌尖上的中国》获盛赞 网友称其“爱国教育片”

一部以美食为主题的纪录片《舌尖上的中国》,近日风靡,让许多早已抛弃了电视的80后“吃货”们,纷纷锁定每天22:30的央视一套,坐等这部“吃货指南”。这部大半夜播出的美食片,以精巧细腻的高清画面,将大江南北的中华美食浓香扑鼻、闪闪发亮地摆到你面前,让正饿着的夜猫子们垂涎欲滴,有人在网上直呼“片子要把人看得欲火中烧、吃不着想骂娘、通宵失眠”。(5月21日《江西日报》)

作为一个资深“吃货”,我很认同众“吃货”对这部美食片毫无保留的赞美。当一部美食片能够“馋”到让人欲舔屏幕的地步,溢美在情理之中。不过,众多的赞美声中,有一种赞美让人无法接受——将这部“舌尖上的中国”上升到了爱国主义的高度。如有评论称:《舌尖》是最佳爱国主义教育片,没有之一,更戳人心窝子的是把食物和中国人的民族精神传承结合在一起……摄制师的镜头赤裸裸地洋溢着中国式的勤劳、温馨、祥和和感动。

可当我们的舌尖被“空洞的说教欲望”征用后,当我们带着“爱国主义”的意义负担和价值符号来看这部美食片时,我们的味觉还有这样的快感吗?吃就是吃,无须跟爱国挂上钩,无须给我们的口舌快感,强加上一个妩媚却沉重的价值符号。无限拔高,这不是吃货的逻辑。“美食”本就是一种艺术、一种价值,它本身就值得你我关注、礼赞,而根本不需扯上其他元素。

《舌尖上的中国》确实拍得唯美和生活化,它真正聚焦在食物烹制上的时间不多,更多的画面是在展现劳动者如何捕猎、采掘、加工、制作这些自然馈赠的食材,其中夹杂着劳动者的汗与泪。这样的美食叙事,会让人们更加热爱生活:尤其在城市化的当下,食物加工过程对我们而言是陌生的——快节奏的生活中我们只能在终端消费美食,却很少关注到其制作过程,还有着一种妖魔化的想象——我们对美食生产过程的想象,太依赖于媒体对食品丑闻的碎片式曝光。正因此,那些劳动者制作美食的过程格外地打动我们。

爱美食,爱充满着美食的生活,爱美食的生产者——可是,由这些单纯之爱,哪还需要生硬拔高到“抽象的主义”层面?我实在找不出其中的逻辑。有些人推崇的“精神、主义”等,往往就是强加的说辞,它不仅在道德上是“一种脱离现实的虚妄言说”,它更是不讲逻辑的。须知,真的爱国主义,从来都不是不经推理将事物与之作一简单挂钩,更不是将一顶高尚的帽子随意派发。

四川宜宾一工地发现宋代古墓 惊现连体佣 (组图)

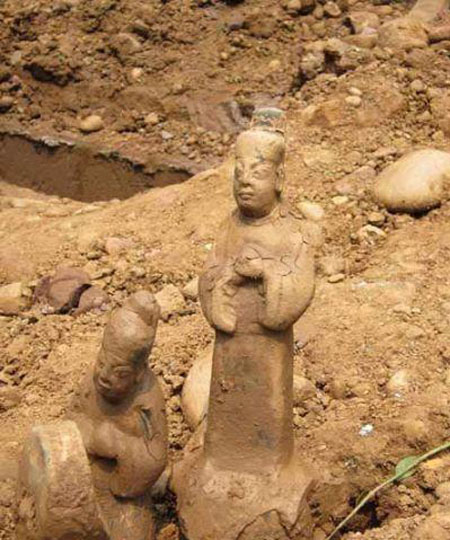

墓中出土的陶俑

5月18日,在宜宾市南溪区滨江新城北环线道路施工工地上,一台挖掘机在作业过程中,偶然挖掘出了一个宋代古墓,发掘出陶俑、陶具等具有重要考古价值的文物40余件

5月18日上午11点左右,当记者和南溪区文管所的工作人员赶到现场时,施工现场周围已经被警方拉起了警戒线,警戒线内一台挖掘机停在旁边,挖掘机前的地面上有一个长约1米,宽0.6米形态规整的长方形封口。

据当时正在施工现场驾驶挖掘机的师傅王奎介绍,当时正在进行挖掘作业,“突然听到一声响,我还以为挖到大石头了,等下车一看,才发现原来是挖到‘东西了’”王奎说,封口被打开以后,他发现里面全是一些古代的物件,于是他迅速地报了警。

随后赶到了南溪区文管所工作人员,对该古墓进行了抢救性发掘,在经过近两个小时的清理后,从古墓中清理

出陶俑、陶具以及一些陶制生活用品约40余件。其中有陶桌,器皿,碗、杯盏、陶镯、陶灯等生活陪葬品,也有动物形状的牲畜陶制品,而最珍贵的是发掘出的24个陶佣,特别是其中的一个连体佣,这对了解当时墓葬及人们的生活习惯具有十分重要的考古价值。

据南溪区文管所所长颜灵介绍,在抢救性发掘中发现,该古墓内一边有三个壁龛,陶佣整齐地放在壁龛里面,同时,祭龛内还有一些陪葬的生活用品。从整个墓葬陪葬品的情况来看,说明墓主人在生前是很富足的,古墓内壁上的雕刻有天鹿,象征祥瑞,有緾枝牡丹,还有一人物,半掩门,每个雕刻都十分精细、栩栩如生。出土的文物也是非常具有考古价值,特别是其中的陶俑,个个神情怡然各不相同,每一件的纹饰都相当细腻。“从墓的形状以及挖掘出来的陶佣、器皿来看,初步判定是属于宋代的墓。”颜灵说,具体的年代,还需要文物专家进一步鉴定。

“在我儿时的记忆中,以前这里一大片全是坟地。”已经60多岁的老汉叶廷金说,这里是龙台8队,小时候喜欢这儿附近玩耍,对那儿的记忆很深刻。

“南溪历史悠久,人杰地灵。从南北朝时期至今已经有1500余年的建城史,此次发掘出土的文物,对确定南溪区的历史具有重要的考古和研究价值。目前发掘现场已经停止施工,出土的文物已经登记造册,等待相关文物专家进行鉴定。”南溪区文管所所长颜灵说,如果有市民再发现古墓,请及时报告相关部门,保护文物人人有责,这是我们家乡的文化遗产。(记者刘涛宜宾新闻网记者旦凯杨艳)

海枯石烂的爱情:化石缠绵相拥穿越1.65亿年(图)

夫妻沙螽

一对虫子“海枯石烂”的爱情

谁说爱情不能永恒?去南京古生物博物馆看看吧。这里新近展出的一块化石上,两只叫沙螽(音:zhong)的昆虫似乎还在说着悄悄话,而这对“夫妻”绵绵的“情话”已经讲了1.65亿年!

今天,为了迎接全国科技活动周暨南京市第二十四届科普宣传周,位于鸡鸣寺的南京古生物博物馆还将免费开放一天,欢迎公众参观。

这块“夫妻”化石上,清晰地保留了两只昆虫。“这是沙螽,化石上面的是一雌一雄两只。”南京地质古生物所张海春教授告诉,这块化石被发现在内蒙古宁城地区,属于著名的道虎沟昆虫群。地质年龄大约是1.65亿岁,该生物群也是世界上中生代昆虫类别最繁多的动物群。

沙螽究竟是什么昆虫呢?它属于直翅目长角亚目,身上长有多只脚和许多刺,主要生活在树上或石缝间。这种昆虫一直存活到今天。但是因为环境的变化,现在的数量已经不多了。有意思的是,在近两亿年的时间里,它们的身体几乎没有一点进化,依然是整个自然界最大的昆虫。其中有的重达七八十克,比苍蝇大100倍~150倍,是一般蝗虫的50倍。张教授曾经看到过一篇报道,说南极都有沙螽的存在,它们以藻类为生。不过,和现在的沙螽不同,它的“祖先”是有翅膀的。

那么这对“夫妻”怎么会相伴在一起,一同变成化石的呢?经过研究,研究人员发现化石的表面有火山灰,证明当时有可能出现了火山爆发。可是这对沙螽“夫妻”光顾着说“悄悄话”了,没来得及逃命,瞬间就被厚厚的火山灰“盖”住。 巨型蜻蜓有老鹰那么大

在展厅的上方,悬挂着一个超大的红蜻蜓模型,和现在常见的蜻蜓相比,大得都“出了号了”,简直是蜻蜓中的“姚明”。蜻蜓怎么这么大个?张海春教授介绍,这种巨型蜻蜓生活在3亿年前的石炭纪,虽然同属于蜻蜓目,但和现在的蜻蜓还是有结构上的不同现在蜻蜓的翅膀上有翅节,古蜻蜓没有。

在3亿年前的地球上,巨型节肢动物大量存在,包括超大的蜉蝣、蝎子,吊兰大小的蜘蛛等。其中最著名的要算巨型古蜻蜓,它们的翼展能达到72厘米,如同一只鹰,是地球上有史以来最大的昆虫。近年来通过对远古蜻蜓的研究,证明这种巨型蜻蜓也会飞。张海春说:“巨型古蜻蜓在3亿年前曾经昌盛一时,但大约经过5000万年的二叠纪晚期,就神秘地消亡了。”

远古昆虫的体型怎么可以这么巨大?专家说,一是与当时大气中的氧含量有关,当时大气中的氧含量最高达到了35%,而现在的氧含量只有21%。许多节肢动物是通过遍布它们肌体中的微型气管直接吸收氧气,所以高氧气含量能促使昆虫向大个头方向进化。还有一个原因,是因为当时生物界并没有“竞争对手”。

1亿年前昆虫已“社会分工”

和恐龙比起来,再大的昆虫都不过是“小把戏”,然而这些“小把戏”却笑到了最后。展厅内,蟑螂的远祖、蜂的远祖都有化石展出。张海春说,蟑螂的生命力极强,它们有的被摘头后还可以存活9天,事实上,蟑螂也是不折不扣的古老昆虫,早在3亿年前就已经存在了。而我国最古老的蟑螂化石距今也有1.65亿年生命能延续这么久远,看来“小强”并非浪得虚名啊!

张海春说,“昆虫世界中,最多的是甲虫类,其次是蝴蝶飞蛾类,再次是蜂类。”有一种长腹细蜂看上去像豆娘,目前生活在南美地区,但是在1.65亿年前,中国却是它们生活的家园,因为在道虎沟发现了很多长腹细蜂的化石。说起昆虫的分工,张海春说,早在1亿年前,就已经出现了社会性昆虫。比如蚂蚁,已经有兵蚁、工蚁、蚁后等,而蜜蜂在1亿年前也已经有蜂巢了。王晟 摄影 刘莉