文化

危地马拉巨型塌陷地洞或由人为因素所致(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月4日消息,据美国国家地理网站报道,美国新罕布什尔州达特茅斯学院的地质学家萨姆·博尼斯表示,5月30日危地马拉城出现的一个深100米的塌陷洞(此前有媒体报道为60米深),可能不是自然因素造成的,而是人类活动的结果。可能是从爆裂的地下管道或雨水下水管道里渗出的水,在地下掏出一个洞穴,最终导致这个塌陷洞形成。

最近博尼斯一直住在危地马拉城。据估计,30日出现的这个塌陷洞直径60英尺(18米),深300英尺(100米),它显然受到热带风暴“阿加莎”的影响。不过地下洞穴的形成早于这个塌陷洞,因为该城和它的地下排水设施所在的位置,地表以下深达数百米的地层的主要成分是浮石填充物(过去火山爆发产生的堆积物)。

博尼斯说:“大部分情况下火山浮石是由(像沙砾一样松散的)流动性粒子形成的,它们在高温和重压下结合在一起,变成固体岩石。然而危地马拉城的(浮石)非常松散,至今仍未形成坚硬的岩石,因此很容易被侵蚀,尤其易受快速流动的水体影响。”

博尼斯表示,总的来说危地马拉城的地区环境保护条例和建筑法规欠完善,现有的一些规章经常被忽视。也就是说泄漏的下水管道长期得不到维修,为这种塌陷洞的形成创造了条件。博尼斯认为,事实上,把危地马拉城的这个洞称作塌陷洞并不恰当,因为真正的塌陷洞完全是一种自然现象。他表示,关于危地马拉发生的这一切,目前还没有相关科学术语,他建议暂时先把这个洞称作一种管道系统特征。

天然塌陷洞的形成方式通常有两种情况:地下石灰岩洞穴无法承受浸透水的土壤的重量,顶部坍塌,或者水流导致石灰石岩床上的天然裂缝变宽。但是在危地马拉城新塌陷洞形成的地方并没有石灰石岩床,至少在这个洞穴的深度范围内不存在石灰岩。博尼斯说:“在城下数千米深的地方可能存在石灰岩,不过在深几百米的地方并没有这种物质。”然而,自然可能加速了人类活动引起的地面塌陷进程。

最近危地马拉的几座火山爆发,产生的火山灰积了厚厚一层。如果这种物质进入该城的管道和排水沟里,可能会导致管道堵塞,引起排水管爆裂。热带风暴“阿加莎”带来的暴雨,也增加了地下排水管道的负担,导致不断变大的地下洞穴最终坍塌。博尼斯表示,这个新形成的塌陷洞,跟2007年危地马拉城形成的一个塌陷洞惊人的相似。

博尼斯曾在危地马拉政府的国家地质研究所工作,他表示,对危地马拉城的官员来说,他们已经不是第一次见到这种危险情况发生。博尼斯是2007年塌陷洞调查小组的一名成员,他在一份报告里发出警告说,如果危地马拉政府不采取行动,对该城的地下管道系统存在的问题进行检修,类似的洞可能还会出现。

博尼斯表示,也许是缺少资金,政府部门并没对此作出答复。“由于政府没钱,地下管道系统疏于管理。”不过他表示,“他们总该有办法检修地下排水系统吧,他们早就该做这些事情,但是他们什么也没做”。(秋凌)

美宇航局最新型高空望远镜揭开神秘面纱(3)

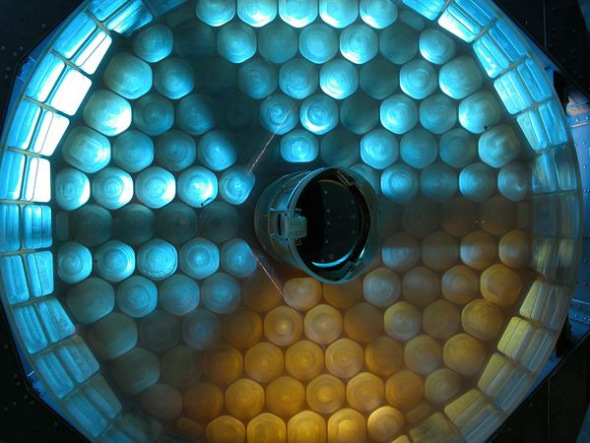

7.SOFIA的蜂巢镜

拍摄于2004年10月,SOFIA的主镜等待最后的反射性金属镀层。通过从背后照亮,主镜的蜂巢形内部结构暴露无遗。SOFIA的主镜由玻璃陶瓷合成材料制成,需要进行切割减轻重量,以便改装后的波音747喷气机搭载。经过切割和打磨这两大“瘦身”工序,主镜的直径变成8.2英尺(约合2.5米),重量只有1900磅(约合862公斤)。

8.完美反射

拍摄于美国宇航局位于加利福尼亚州的埃姆斯研究中心,两位身穿无尘服的技术人员躺在镀镜室的地板上。他们的倒影出现在刚刚完成镀层的SOFIA主镜上。这个玻璃陶瓷合成材料制成的反射镜被镀上一层高反射率的铝,以便在最大程度上将来自遥远物体的光线反射到悬在上方的一个较小的次镜上。次镜随后又将光线反射到安装在主镜中部的第三个反射镜上。第三个反射镜通过反射,让光线穿过一个长管,最后抵达望远镜的焦点。

与望远镜的反射镜一样,镜室的重量也必须足够轻以便于波音747搭载。鉴于天文望远镜的特殊性,SOFIA的镜室由碳纤维强化塑料制成。这种材料主要被用于网球拍和帆船船壳的制造。

9.SOFIA回家

2008年1月15日,SOFIA飞抵加州帕姆戴尔的德里登飞机运营设施上空。几个月前,美国宇航局最终敲定由德里登充当SOFIA的永久性操作基地。2010年5月26日,SOFIA完成第一次科研飞行。很多研究人员都希望登上这架红外观测飞机飞向蓝天。天文学家希望SOFIA在2011年之前完成数十次例行观测,截至2014年的每年飞行次数可达到150次。如果一切按计划进行,SOFIA这个观测宇宙的“飞眼”还能再服役20年。(孝文)

美宇航局最新型高空望远镜揭开神秘面纱(2)

4.SOFIA望远镜内部一瞥

SOFIA望远镜并不是波音747客机上唯一的科学仪器。如这张照片所示,2009年9月,科学家和工程师正在测试恒星追踪装置和用于控制SOFIA望远镜的其他设备,同时处理相关数据。由于地球自转的影响,天体看上去在空中总是以弧线形运转,所以,无论是地面望远镜还是太空望远镜,只能观测到在落于地平线以下前,停留时间足够长的目标。

波音747客机的大范围活动能力,加上操作人员可以遥控望远镜瞄准目标,帮助SOFIA任务科学家可以连续数小时追踪目标。在第一次观测任务中,一个由10名科学家和工程师组成的国际小组用了近八个小时搜集许多天体的数据。美宇航局希望,从2010年开始,SOFIA望远镜每年至少可以进行累计1000个小时的空中科学观测。

5.给FORCAST摄像机降温

在5月份的测试中,工程师小心翼翼地将液氦冷冻剂注入SOFIA望远镜的“模糊目标红外摄像机”(FORCAST)周围的套管。FORCAST摄像机由美国康奈尔大学的一个研究团队设计和建造,是第一台可以接收来自望远镜镜面红外光的仪器。为能够在红外光下进行科学观测——看到的基本上是热量,FORCAST摄像机需要在超低温状态下运转——只比绝对零度(零下459.67华氏度或零下273.15摄氏度)高几度。

即便是太空低温环境下,美宇航局“斯皮策”太空望远镜也需要加注液氦冷冻剂,令其大部分红外摄像机保持运转。在连续运行五年多以后,“斯皮策”太空望远镜的冷冻剂于2009年5月耗尽,不过,它的两台观测器仍能够“温暖”工作。

6.测量空心

在这幅未标注日期的照片中,一名技术人员正为宽9.8英尺(约合3米),重8377磅(约合3800公斤)的SOFIA主镜测量“空心”。主镜由玻璃陶瓷合成材料制成,受热后不会膨胀,对“空心”进行打磨是主镜制造过程的组成部分。SOFIA的主镜在德国制造。

揭秘美新型高空望远镜:由波音747改装(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月2日消息,据美国国家地理网站报道,经过历时13年的规划和建造,美宇航局最新型高空望远镜揭开其神秘面纱。这台望远镜搭载于一架经过改装的波音747“珍宝客机”上,于上周首次睁开其红外线“眼睛”,进行科学观测。

1.飞机上的望远镜

这台望远镜全称“同温层红外天文观测台”(简称SOFIA),重达17吨重,一旦安装在747客机机身后面的滑动门打开,它就能进行科学观测。据任务经理介绍,SOFIA望远镜填补了现代天文学的一项重要空白。这个不同寻常的观测平台可以看到相当于太空红外望远镜观测到的全部红外光的80%,而发射和维护费用却只是太空红外望远镜的一小部分。

全美大学空间研究联合会(USRA)SOFIA科学任务操作主管埃里克-杨说:“从其所在的同温层,SOFIA能够在地球大气中阻滞99%红外光的水蒸气上方飞行,使得我们可以在夜空中观测目标,而这对于地面望远镜来说是力所不能及的。”

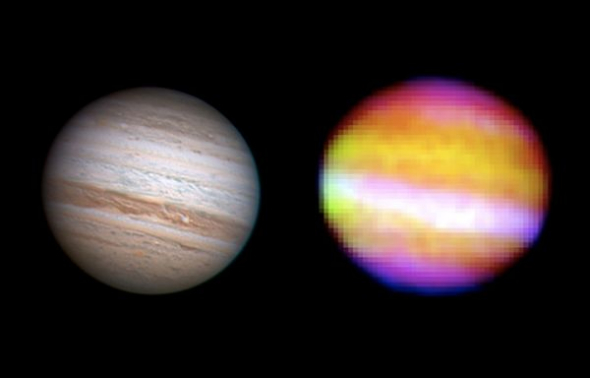

2.SOFIA镜头下的木星

5月26日,在执行首次科学任务中,SOFIA望远镜在3.5万英尺(约合1.07万米)的高空进行了长达八小时的观测。SOFIA望远镜在这次任务中拍摄了大量红外照片,其中一张就是独特的木星彩色照片,以前所未有的清晰度展现了这颗行星的热量(图右)。而地面望远镜最近拍摄的一张可见光照片则显示木星上的云团所呈现奇特的条状(图左)。

SOFIA望远镜对木星的观测立即给天文学家留下深刻印象,因为它展现了大量的白色带状物,大量红外线辐射正从那里逃逸。SOFIA高级科学顾问埃里克-贝克林(Eric Becklin)说:“那晚的最大成就是飞机上的科学家记录到木星的照片。SOFIA的合成照片显示,木星形成以后捕获的热量,正通过木星云团中的空洞,从其内部不断涌出。”

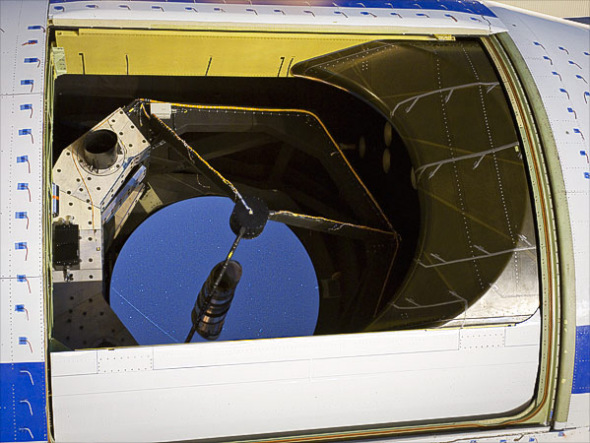

3.SOFIA望远镜“睁开眼”

在5月份的地面测试中,随着波音747客机的后门打开,SOFIA望远镜孔径达8.2英尺(约合2.5米)的主镜开始捕捉红外线。测试在美宇航局位于加利福尼亚州帕姆代尔的德莱顿飞行研究中心进行。SOFIA望远镜安装在波音747客机的一个球形轴承上。据SOFIA任务团队介绍,通过这个球形轴承,SOFIA望远镜就能像“安设在山顶一个10米高水泥台上的望远镜一样的稳定”。

后门边上的定制偏转装置有助于让强风不会直接冲击望远镜。利用其独特的空中平台,SOFIA望远镜的红外光仪器应该可以穿透星际气体和尘埃,去研究恒星与行星的形成,了解生命所必需的有机物的演变,甚至观测位于遥远星系中心的黑洞的运转机制。

一周太空图片精选:宇航员拍法意边境璀璨夜景(2)

4.月球靓照

由日本宇航员野口聪一于5月29日拍摄。因地球大气层导致的干扰,照片中的月球来了一个“变脸”,一端好似被挤压变形。凭借身在国际空间站这个优势,野口聪一得以捕捉到月球好似从暗淡的地球地平线升起的景象。在自己的Twitter博客上,这位宇航员表示要将这幅照片献给所有“月亮情人”。

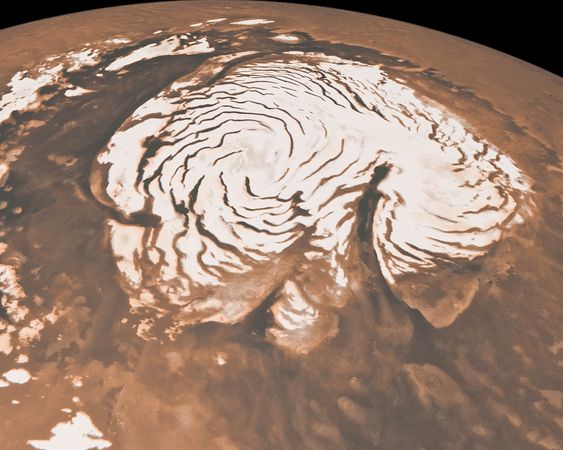

5.火星极地峡谷

由已经“下岗”的“火星全球探勘者”号拍摄,展现了火星北极冰帽上出现的螺旋形峡谷。“火星全球探勘者”号任务已于2007年宣告结束。这些峡谷——包括长度与著名大峡谷相当的巨大裂口——由地下地貌所致。由于被永久性冰层遮盖,地下地貌长久以来就是一个迷。

火星侦察轨道器获取的雷达数据帮助天文学家“透视”厚度1.2英里(约合2公里),宽155英里(约合250公里)的冰区。雷达读数揭示了冰层厚度以及彼此间的相对倾斜度,为确定冰原下方的地貌特征提供线索。

6.破纪录的超音速冲压喷气发动机

2008年,一台新的超音速冲压喷气发动机在美国宇航局的一个研究中心接受地面测试,此次测试对5马赫飞行环境进行了模拟。超音速冲压喷气发动机使用压缩空气而不是传统的涡轮提供推动力。5月26日,使用这台新发动机的美国空军X-51A无人驾驶飞机在加利福尼亚南部上空进行试飞,最终打破超音速冲压喷气发动机动力最长飞行时间纪录。X-51A的飞行时间超过200秒,飞行速度达到音速的5倍。(孝文)

一周太空图片精选:宇航员拍法意边境璀璨夜景

新浪环球地理讯 北京时间6月2日消息 据美国国家地理网站报道,阿尔卑斯山夜景、密西西比河三角洲浮油、月球“变脸”照榜上有名。

1.阿尔卑斯山夜景

由国际空间站上的一名宇航员于4月晚些时候拍摄,展现了法国-意大利边境一带水域月光闪烁的景象。意大利都灵出现在照片左侧,光线较为集中。位于都灵附近的暗淡灰斑便是被白雪覆盖的阿尔卑斯山高峰。

位于照片中底处的便是法国里昂,灯光也较为集中,彰显城市生活的活力。里昂与沿岸的一个小光点连接在一起,这个光点便是港口城市马赛。法国科西嘉岛出现在照片顶部附近,外形好似一个黑块,边缘镶嵌着一道光边。

2.三角州浮油

5月26日公布的一幅伪色照片,展现了像树根一样伸向墨西哥湾的密西西比河三角洲。仍在持续的“深海地平线”泄油事故喷出的原油逼近海岸,似银一般闪亮。这幅照片由美国宇航局一颗卫星搭载的热成像设备拍摄,深红色的为植被,浅蓝色的为海水。光滑的浮油表面充当了一面镜子,反射阳光并形成明亮的漩涡。宇航局表示左侧的暗色区域如何形成仍旧是一个未知数,可能由海水流动、盐分变化或者化学分散剂、有机物等物质所致。

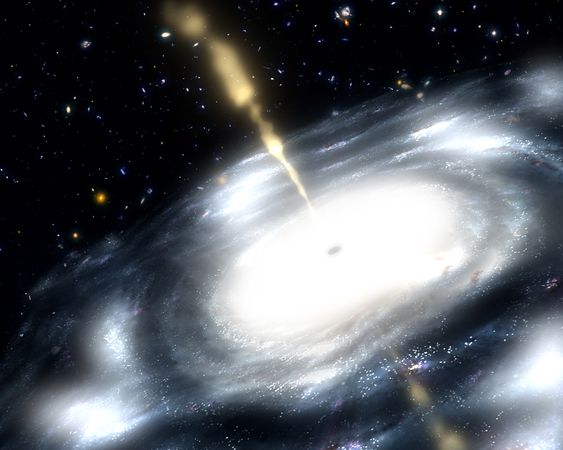

3.星系气体喷流

画家的想象图,展现了一个星系中部出现的力量强大的气体喷射景象。这种喷射由绕轨道飞行的物质坠入星系中央的超大质量黑洞所致。与超大质量黑洞之间的距离越近,物质承受的引力就越大。其结果是,放射物向外喷出并在附近磁场影响下形成高速喷流。

一项新研究发现绝大多数高能喷流均来自“逆行”黑洞。所谓“逆行”是指黑洞旋转方向与所在星系相反。研究报告作者指出逆向旋转让黑洞与在轨物质之间存在更大空间,进而让磁场拥有更大增长空间。

墨西哥湾钻井平台燃烧下沉最新照片公布(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月1日消息,据国家地理杂志网站报道,这组照片展示了正在燃烧和下沉的墨西哥湾“深海地平线”钻井平台。“深海地平线”漏油事故正在演变成一场生态灾难,迄今为止采取的一系列堵漏措施均以失败告终。

1.燃烧中的“深海地平线”

4月22日,英国石油公司租用的“深海地平线”钻井平台开始下沉。这幅罕见的照片展示了4月20日发生的爆炸导致的可怕后果。墨西哥湾当前正在上演的大规模原油泄漏事故成为全世界的关注焦点。

国家地理频道有关墨西哥湾漏油事故的纪录片《海湾漏油》于美国东部/太平洋时间5月27日晚上10点举行首映。观众可以在片中看到有关此次爆炸的更多画面。爆炸发生时,共有126人留在距路易斯安那州威尼斯大约50英里(约合80公里)的“深海地平线”上,11人在这场灾难中丧生。在4月22日燃烧的钻井平台开始下沉时,将钻井平台与5000英尺(约合1500米)深的油井连接在一起的管道也发生破损。现在,弯曲破裂的管道每天都将数千桶原油喷入墨西哥湾。

2.人间地狱

这幅独家照片4月22日拍摄于墨西哥湾,展现了救火船奋力扑救“深海地平线”钻井平台大火的景象。在《海湾漏油》中,美国海岸警卫队上尉里姆回想起从空中接近钻井平台的经历。他说:“在90英里(约合145公里)外,我就看到燃烧的钻井平台发出的炽热光芒。我知道这是一场非常严重的事故,就像是一个人间地狱。”

3.倾覆的钻井平台

4月22日,“深海地平线”钻井平台开始倾覆。无论是对钻井平台上的工作人员还是奋战近两天试图让它继续浮在海上的救援人员来说,这都是一个无情的打击。救援工作负责人吉姆·维特在纪录片《海湾漏油》中表示:“当你失去一条船,那真是一个非常昏暗的时刻。在失去的同时,你也产生一种挫败感。不幸的是,我们从一开始就在打一场注定要失败的战争。除非切断漏油,否则的话,任何人都没有太多措施可供选择以阻止我们目睹的可怕后果。”

4.被大海吞噬

4月22日,灭火船全力扑救“深海地平线”钻井平台的大火,但最终只有墨西哥湾自己才能熄灭这场火灾。27日,也就是在这场导致墨西哥湾原油泄露事故的爆炸发生后一个多月,美国地质调查局公布了最新评估报告,认为发生在墨西哥湾的这场灾难是美国历史上最严重的原油泄露事故。(孝文)

寻访失落的茶马古道(组图)(2)

正如中央皇权控制着四川的茶叶买卖,在神权统治的西藏,喇嘛们也会影响贸易。茶马古道连接着藏地的各大重要寺庙。数百年来,藏地和汉地各自的势力角逐改变了茶马古道的路线。主干路线有三条:一条始自云南南部的普洱茶之乡,一条来自北方,还有一条从东边切入西藏腹地。作为中线的后者路径最短,大部分茶叶都经它运输。

如今,古道的北线变成了柏油铺就的317国道。在拉萨附近,它跟世界海拔最高的铁路——青藏铁路并行。南线变成了318国道,也是柏油路。这两条公路是今日的贸易干线,大卡车川流不息,装载着各色货物——从茶到课桌,从太阳能电池板到塑料盘子,从电脑到手机,凡你想得到的东西都有。几乎所有货物都是单向流动的——向西,进藏,满足那里飞速膨胀的人口的物质需求。

古道中线的西段从未被修成公路。这段路蜿蜒穿过藏地僻远的念青唐古拉山,那里条件极其恶劣,所以几十年前就被废弃了,整个地区不向游客开放。

我已经看过了汉地残存的古道,要想在西藏达到同样目的,必须想办法进入这些封闭的深山。我打电话给妻子苏?伊巴拉,她是个经验丰富的登山家,我要她8月份跟我在拉萨碰头。

我们的行程是从位于茶马古道西端的哲蚌寺开始的——要是骑马的话,这儿离拉萨不到一天的路程。哲蚌寺建于1416年,有一间巨大的煮茶房,七口直径两三米的铁锅架在烧柴火的硕大石灶台上。

彭措卓巴站在一口大锅旁,切下厚得像百科全书般一大块一大块的酥油,放进沸腾的茶里。“从前,这儿一度有7700名喇嘛,每天要喝两顿茶,”他说,“当时这间煮茶房里有一百多名喇嘛干活。”他套着件栗色无袖的藏袍,在寺里当掌茶师傅已经有14年了。“对西藏的喇嘛来说,茶就是生命。”

如今寺里只住着400名喇嘛,所以只用了两口小锅。“一口锅要下25块茶砖,70公斤的酥油,3公斤的盐巴。”彭措卓巴一边说,一边用一人高的木勺在锅里搅动着供200人饮用的茶。“最大那口锅的容量是这个的七倍。”

苏和我从寺里出发,前往离拉萨有五小时车程的那曲市参加一年一度的赛马节。我们想看看令茶马古道得名的传奇马匹。赛马节要持续一周,原本是在开阔的平地上举行的,但十年前修起了一座混凝土体育场,好让官员们可以坐着观瞻。我们到达的第二天一早,藏族群众就挤满了看台:妇女的颧骨高高的,穿着高跟鞋,长辫子上沉甸甸地挂着白银和琥珀的饰品;男人们头戴毡皮高边帽,身着袖子长长的藏袍;孩子们光脚穿着便宜的运动鞋。小贩们叫卖辣土豆和听装的百威啤酒。刺耳的扩音器用汉语和藏语播报每一场赛事。这里弥漫着赛马盛事的氛围,只是看台边上每隔10米就站着警察,赛场周围有人列队巡逻,人群中还混着便衣。

一入赛场,马和骑手们似乎便打破了地球引力的规律。一名藏族骑手飞驰得如同失控,像杂技演员那样左右翻身下马,拾起地上的哈达。泥块高高溅起,迸入湛蓝的天空。骑手高高扬起哈达,掉转马头,迎接人群爆发的欢呼。

那曲赛马节弘扬的是早年藏民生活于马背上的文化遗产,这一类的庆典能延续至今的已经很少了。通过几百年的选择育种,藏人培养出一种特异的良马。这种马身高不过13.5掌(相当于1.4米左右,比大多数美国马的个头要小),四肢精悍,面孔英俊,肺部很大,适于西藏高原海拔4500米的缺氧环境。藏人把它培育出来,就是为了使之能够在冰雪皑皑的山口不知疲倦且步伐沉稳地行进。几百年前,汉人最想要的便是藏马。

而今,那曲坐落在国道317上,从前贸易路线的一切痕迹都已经消失得无影无踪了,可只要从这里再朝东南方驱车一天——近得诱人——就是念青唐古拉山脉,那是古道原先途经的地方。我被一个念头给迷住了:兴许,在深深的山谷里,还有藏族人在古道上骑着那不知疲倦的马儿呢。说不定,在西藏高原不为人知的广大腹地,古道沿途仍有贸易存在?不过,古道也有可能早就像四川境内那样没了影,被呼啸的寒风和翻卷的大雪给抹掉了。

赛马节过了一半,一个阴沉的雨天上午,苏和我钻进一辆“陆地巡洋舰”,悄悄动身去寻找藏区茶马古道而今的容颜。我们在土路上开了一整天,颠簸地翻过一个个垭口,差点滚下陡峭的山坡。傍晚时分,我们到了两座巨大垭口之间的嘉黎县,这里从前是茶马古道上商队的歇脚之地。我们挨家挨户地打听有没有马匹能带我们爬上5412米高的怒岗(音)垭口,但一匹马也没找到,村民指点我们去镇子边上的一家酒吧。藏族牧民在里面喝啤酒,打台球,摇骰子打赌。听说我们要马,他们全笑了。早就没人骑马了。

出了酒吧,泥地里没看见筋肉健硕的马匹,倒见到了铁马——结实的国产摩托,打扮得和它们血肉之躯的前辈一样,盖着红蓝相间的藏族羊毛坐垫,车把手上缠着流苏。给钱的话,两名牧民小伙愿意带我们到山脚下,之后的路,我们就只能步行了。

第二天天还没亮,我们就出发了,背包像马鞍袋那样横捆在摩托上。牧民小伙开摩托极为娴熟,跟他们的祖先在马背上没什么两样。我们磕磕绊绊骑过了泥巴足有半米深的黑色泥潭,水花飞溅地渡过了蓝汪汪的溪流,摩托的排气管在水里汩汩喷发。

沿山谷驰去,我们经过了藏族牧民的黑色帐篷。好些帐篷前都停着硕大的国产卡车或陆地巡洋舰。牧民们哪儿来的钱买车呢?肯定不是靠传统的牦牛肉和酥油生意吧。

到怒岗垭口脚下的萨楚卡牧民营寨只有30公里,却走了整整五个小时。道路颠簸得把我们的脊骨都给抖散了。牧民小伙燃起了一小堆蒿草营火,吃罢牦牛肉干配酥油茶的午餐之后,苏和我徒步走向垭口。

叫我们惊喜的是,古道非常明显,就像是阿尔卑斯山上的石路,在牧场上蜿蜒向前,途中不时点缀着几头犄角高大的黑牦牛。我们艰难地往山上走了两个小时,穿过了两处泛着蓝色微光的冰斗湖。可一过了这两座湖泊,所有的绿色就消失了,只剩下了石头和蓝天。半个世纪前,运茶的骡队已不再走过这山口,可古道在此前的上千年里曾受到不断的修缮。古人把大石头搬开,修起石阶,这工程至今完好。苏和我走着之字形路线上坡,顺着石头小道直上垭口。

马鞍形的怒岗垭口显然是没人走了。尚在飘动的零零落落的经幡越见稀疏,玛尼石堆上白骨森然。四下里是一片唯有了无人迹才能带来的寂静。苏眺望着周围白雪皑皑的山巅,它们如同天然的金字塔一般。几百年来,曾站在此地的西方人寥寥无几。我顺着苏的目光,看到存留下来的古道伸向了下一个山谷。

“你看见了吗?”她问。我看见了。在我的想象里,上百头骡子组成的商队步子沉重地向我们走来,蹄子周围扬起尘土,身躯两侧一左一右地驮着茶包,押运的藏民神色警觉,提防着埋伏在垭口的土匪。

第二天早晨,我们从垭口返回的时候,摩托骑手已经在等着了。我们坐上后座,开始返回,在冰蚀山谷里颠来簸去。

半路上,我们停在两顶黑色的牧民帐篷前,牦牛粪整整齐齐地码在它们周围。每顶帐篷都挂着阔大的太阳能电池板,草场上停着一辆卡车,一辆陆地巡洋舰,两辆摩托。牧民邀请我们进帐,端上了滚热的酥油茶。

帐篷里面,一位老妇正摇着转经筒默念经文,一名青年在从帐外透射进来的光柱中做饭,还有几个中年男子坐在厚厚的藏毯上。靠着比划手势和一本袖珍字典,我问他们怎么买得起那么多车。他们笑容灿烂,谈话却东拉西扯。等我们把盛得冒尖的大碗米饭就着蔬菜和牦牛肉吃个底朝天,主人拖出一只蓝色的金属箱子,开了锁,掀开盖子,示意我们过来看。里面是几百条死掉的肉虫。

“这是虫草,”主人骄傲地说。他解释说,每一条干虫子都能卖4到10美元。他上了锁的蓝色箱子里大概便装着一万美元的虫子了。虫草是一种感染了寄生真菌的幼虫,只生活在海拔3000米以上的草场。真菌最后会杀死虫子,以它的身体为养料。

每年春天,藏族牧民就在草场上游走,用一种小而弯的铲子寻找虫草。虫草的茎干露出地面不超过3厘米,略带紫色,呈牙签状,极难辨认——但这些虫子比藏民所有的牦牛加起来还值钱。

在亚洲各国的中药店里,虫草都是被当成万用灵药来卖的,据说能使年老者体健,所有的健康问题都不在话下:消炎去肿,提神化痰,就连癌症都能治。药店把它们摆在控温玻璃柜里,品质最高的每克能卖到80美元,两倍于现在的黄金价格。主人合上了他的宝箱,把它藏进帐篷的角落里。我们离开之前,他坚持要我们再多喝一碗滚烫的酥油茶。

乘摩托车在高原上奔驰的时候,忆古思今,茶马古道上新旧贸易的相似之处使我感叹不已。藏族人再不骑马了,西藏城市地区的主要饮料也不再是茶了(红牛和百威随处可见)。然而,正如茶叶仍从汉地的传统产茶区运送出来,西藏高原也仍是某种珍宝——冬虫夏草——的唯一产地。鞋子和香波,电视和烤箱,也许正顺着翻新成柏油大道的古老贸易路线源源不断地向西输入,可也有一样东西被回赠到东边。今天,为了神奇的虫草,藏区之外的国人不惜高价,正像当年他们渴求那无敌的战马一样。

新浪科技独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

寻访失落的茶马古道(组图)

汉地的茶叶和藏地的马匹,曾通过一条富于传奇色彩的通道往来贸易多年。如今,这条古道残存的路段展现出壮美的风景——还有一种令人称奇的新贸易。

撰文:马克·詹金斯 Mark Jenkins

摄影:麦克·山下 Michael Yamashita

翻译:闾佳

置身于四川西部的深山,我在一片竹林中砍开前路,想要找到那条传说中的小径。就在60年前,当亚洲许多地区还依靠人力和牲畜运输的时候,茶马古道仍是连接中国汉地和西藏的主要贸易通道。但我的一番搜索却可能是徒劳。几天前,我见到一名当年在茶马古道上背沉重茶包的老人,他跟我说,天长日久,日晒雨淋,植物蔓生,茶马古道说不定已消失殆尽了。

接着,我的斧头一挥,竹子倒下,面前出现了一条卵石铺砌的小路,只有一米来宽,弯弯曲曲地穿过竹林,路面上覆盖着一层长得异常茂盛、滑溜溜的绿色苔藓。有的石头上坑坑洼洼的,坑里积着雨水,长出了野草,那是一千多年来跋涉在这条路上的成千上万名背夫们,把木拐包铁的那一头支在地上歇脚所留下的痕迹。

这段残留的卵石小径只延伸了15米长,攀上几级破烂的台阶之后便再度消失无踪,被多年来的季风豪雨冲刷得一干二净。我继续向前,走进一条狭窄的通道,山壁陡峭又湿滑,我只能用手抓着树,免得掉到下面乱石嶙峋的溪水里。我指望走上一阵之后,能翻越雅安和康定之间高峻的马鞍山垭口。

那天夜里,我在溪流之上的高处宿营,但木头太潮,生不了火。雨水沉重地打在帐顶。第二天一早,我又往前探索了500米,直到密不透风的树丛死死地阻断了我的去路。我无奈地承认,至少在这儿,茶马古道是消失了。

事实上,原来的茶马古道大部分都无影无踪了。中国正势不可挡地冲向现代化,用沥青马路飞快地抹煞着自己的过去。在这条古道被推土机摧毁或彻底磨灭之前,我要来探一探它曾经辉煌一时、而今却近乎被忘却的残存路线。

茶马古道曾经延伸将近2250公里,横越中国的腹地,从四川的产茶区雅安通往海拔3650米的西藏首府拉萨。它是亚洲最高、最险峻的一条道路,自中国翠绿的山谷地带伸出,横穿风雪肆虐的西藏高原,涉过冰冷的长江、澜沧江和怒江,切入神秘的念青唐古拉山,四度攀越海拔5000米的致命垭口,最终才下行至藏地的圣城。

暴风雪屡屡掩埋茶马古道的西段,滂沱大雨则蹂躏它的东段,土匪的威胁从未消停。然而在几个世纪里,这条路是重要的通商干道,即便两端的不同文化时常发生抵触也未能改变这一点。古道存在的原因在于双方通商的欲望,不像同样具有传奇性的北方丝绸之路总叫人想起浪漫的思想、伦理、文化和创造力的交流。汉地有藏地渴望的东西:茶;藏地有中原急需的宝物:马。

如今,茶马古道仍活在像罗永福(音)这样的老人的记忆中。92岁高龄的他,眼睛总是湿润润的。我在长河坝村遇到了他。对当年运茶的背夫来说,从雅安往西走到长河坝是十日的脚程。刚到四川的时候,人们告诉我,当年的运茶背夫已经没有在世的了。但在我穿越古道的残存路段时,我不光遇到了罗永福,还遇到了其他五名老背夫,全都渴望与人分享自己的故事。虽说背有些驼了,罗永福仍健壮得惊人,他带着顶黑色前进帽,身着中山装,兜里插着烟斗。1935年到 1949年间,他在茶马古道上当背夫,运茶去西藏。他背的茶包总在60公斤以上,而在当时,他的体重才不过50公斤。

“太艰苦,太难走了,”罗永福说,“那碗饭可真不好吃。”

他从马鞍山上走过许多个来回,我之前正是希望到达那里。冬天,大雪积了有一米深,巨石上挂着两米多长的冰柱。他说,最后一次有人穿过那个山口是 1966年的事了,所以,他觉得我恐怕过不去。

但当年走那条路是怎样一番情况,我多少得以窥见一斑。新开店是背夫们从雅安到康定20天行程的第一站,在那儿我遇见了脸刮得光光的甘绍雨(音),87岁,还有胡子拉茬的李文亮(音),78岁,他们坚持要给我表演一下当年做背夫时是怎么干活的。

背深深地弯着,驮起想象中的茶包,青筋毕露的手捉住丁字形的木拐,头埋下,眼睛盯着往外斜分的脚,两位老人向我演示他们当年排成一排,步履蹒跚地顺着湿滑的卵石小道前行。照旧日的规矩,甘绍雨走了七步后停下来,把木拐往地上顿了三下。接着,两人将拐杖绕到背后,架住加了木框的驮包,用无形的竹掸子擦去额头的汗水。依他们讲,当年的背夫号子里说得很清楚,上山时七步一停,下山时八步一停,而平地走上十一步也要停,否则不可能走得长久。

运茶的背夫有男有女,一般负重70到90公斤,最壮的男人能背135公斤。背得越多,薪饷拿得也越多:回家的时候,每公斤茶值一公斤大米。背夫们衣衫褴褛,脚上穿的是草鞋,若遇到山顶的垭口积雪,就安上简陋的铁鞋钉。唯一的食物是一小包窝头,偶尔能吃上一碗豆花。

“我们路上当然有人死,”甘绍雨正色说道,眼皮半合起来,“遇上暴风雪,或者跌下山崖,小命就没了。”

1949年新中国成立以后修了公路,人力运茶的历史很快结束了。新政权把地主的土地分给穷人,将背夫从繁重的劳役中解放出来。“那是我一辈子最高兴的一天,”罗永福说。分到土地后,他开始自己种稻子,“那段惨痛的日子过去了”。

传说,茶叶是在公元641年,唐代的文成公主远嫁吐蕃国王松赞干布的时候,第一次被带入西藏。西藏不论贵族还是牧民都喜欢喝茶,其中大有原因。在寒冷的天气里,茶是一种热饮,若不喝茶,便只能喝融化的雪水,牦牛奶或羊奶,要不就是青稞酒了。在寒风凛冽的高原腹地,牧民们围着牛粪火堆取暖,一碗酥油茶带着独有的咸味、些许油腻又强烈的口感,相当于一小顿饭了。

沿着茶马古道运到西藏的茶叶,有着最粗糙的形式。茶叶都是亚热带常绿灌木山茶树上长出来的,只不过,绿茶是未经发酵的嫩芽和树叶制成,而专供西藏的砖茶,直到今天都是用茶树长大了的老叶子、茎和细枝制成。各种茶中以它味道最苦、最涩。经过多道蒸晒工序之后,茶里便掺入粘稠的米汤,压进模具,再次晾干。黑色的茶砖重半公斤到三公斤,至今仍行销于整个西藏地区。

到11世纪,砖茶成了藏地的通货。宋代用它从西藏购买强健的战马,以迎战北方彪悍的游牧部落——成吉思汗的先辈。砖茶成为中原与藏地之间最重要的贸易物资。

用120斤的砖茶,汉人能换回一匹马。这一兑换率是四川茶马司在1074年定下的。背夫从雅安附近的茶厂茶园跋涉到康定,一路海拔升高了 2500多米。之后,茶被封装进防水的牦牛皮箱子,用骡子和牦牛的商队运到拉萨,这段行程为期3个月。

到13世纪,汉地每年要以数百万公斤茶换回25000多万匹马。可所有这些马匹都没能挽救宋朝,1279年,它被成吉思汗的孙子忽必烈所灭。

不过,以茶易马的做法却贯穿整个明朝(1368~1644),并持续到清朝(1645~1912)中期。18世纪内地对马的需求开始下跌,茶又被用来交换其他商品:高原兽皮,羊毛,黄金,白银,还有最重要的——只盛产于西藏的中药材。像罗、甘、李这些最后一代的运茶背夫,把砖茶包卸在康定之后,返程时便背的是这些商品。

南非发现最早人种:性格残暴偶尔树上生活(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月31日消息 据美国国家地理网站报道,一项最新研究发现,虽然最新确定的树居人(Homo gautengensis)可能是一种残暴的小型树人,但研究证实,它是人类的家族一员。论文作者达伦·克诺表示,这是迄今为止发现的最早的人类,它们可能已经会使用工具,甚至会使用火。

研究人员在南非豪登省史特克方登石洞(Sterkfontein Caves)里发现了一些距今200万到80万年的颚骨、牙齿和其他骨骼等化石碎片,从而确定它们是新人种。据澳大利亚新南威尔士大学的人类学家克诺说,虽然目前只找到大约6个个体的一些化石碎片,但是科学家认为,直立行走的树居人站立时身高有3.5英尺(1米),体重大约是110磅(50公斤)。

与现代人相比,这种新确定的人种拥有更长的胳膊、像黑猩猩一样更加突出的脸、更大的牙齿和更小的大脑,不过它们的脑容量足以进行语言交流。克诺说:“尽管从这些迹象来看,树居人已经拥有自己的语言,但是与我们的语言相比,它们的语言非常简单,没有复杂的语气和语法。”

是人类但非能人

克诺表示,尽管科学家认为树居人(或称“豪登人”)是最早的人类,但是它显然在进化时间轴中出现得太晚,不是我们的直系祖先。“直立人等体型更大的类人,可能是我们的祖先,它们的发现时代,有些跟树居人相同。”这说明直立人的祖先比树居人直立行走的时间更早。类人或称原始人是人类、人类的祖先及其旁系亲属的统称。

此外克诺注意到,在东非发现的人类化石,大约比树居人早30万年,而且到目前为止它们还没被归类。他说:“恕我直言,我至今仍不清楚在人类进化时间轴里,哪个人种是我们的直系祖先。”尽管树居人看起来不像是我们的直系亲属,不过它可能具有人类特征。

克诺表示,他发现的40个特征,显然都可以把这种两足动物与更像猿的人类祖先南方古猿区分开。这些特征包括,与南方古猿相比,树居人长着“更小的脸、细长的牙齿和更小的咀嚼肌及颌骨。”

几十年来,包括克诺在内的科学家一直认为,目前发现的这些树居人化石,是能人留下的。能人可能在200万到150万年前出现,它们曾被普遍认为是最早的人类。不过克诺说:“对南非人类记录进行14年的研究后,我认为我们已经有充分的证据证明树居人是新人种。”

树居人是与能人不同的人种,而且出现时间更早。与能人相比,首先树居人的大脑更小,可能体积只有现代人的三分之一。除此以外,这种新人种还拥有更小的牙齿和颌骨。这或许能说明它们具有不同的饮食习惯和生活方式。

树居人偶尔生活在树上

克诺表示,虽然树居人可能主要生活在地上,但是有证据证明,这种人类偶尔也会生活在树上。内耳平衡器官的化石迹象显示,“它们的生活方式比较复杂,有些个体经常生活在树上,其他一些则喜欢生活在陆地上。”他注意到,目前在大猩猩和生活在森林里的狒狒身上,这种行为相当常见,雌性往往比雄性更爱爬树。

科学家在树居人化石的附近还发现了石器和使用火的迹象。在沉积层里发现的与树居人有关的最完整的人类祖先颅骨化石是Stw 53,它是在20世纪70年代中期被发现的。树居人可能利用石器割肉和砸断骨头,获得骨髓,除此以外,它们或许还用石器进行挖掘工作,获得可以食用的植物。

Stw 53颅骨上的砍痕显示“它不是被同类吃掉的,就是宗教仪式的牺牲品”。克诺表示,在相同洞穴发现的被烧过的傍人属(Paranthropus)的骨骼上的痕迹说明,“类人也是树居人的食物来源”。不过树居人并不只吃肉食。这种新人种的牙齿,显然说明它适于吃那些需要大量咀嚼的植物。该研究成果不久将发表在《HOMO》杂志上。

找到缺失的一环

发现这个新人种的地方被称作人类摇篮,最近宣布的南方古猿也是在这里发现的,据说它是类猿南方古猿和第一批人类之间“重要的一环”。但是克诺表示,这项最新研究令人们对南方古猿的发现产生怀疑。新发现的南方古猿的大脑很小,臂膀很长,跟猿的一样,而且腕关节也适于在树上生活,尽管两种生物都生活在同一时期,而且在相同地区,但是“它比树居人更加原始”。

如果南方古猿与这个新人种生活在同一时期,那么前者“是人类祖先的可能性更小”。德国马克斯-普朗克协会进化人类学研究所的古生物学家佛瑞德·斯普尔也认为,树居人和南方古猿的说法相互矛盾。他注意到,事实上一个研究南方古猿的科研组也同意Stw 53是比南方古猿出现时间更早的头骨。也就是说,树居人也许根本不是人,只是一种类猿南方古猿。

斯普尔没有参与这项研究,但他表示,多年来专家们一直对Stw 53感到困惑不解。首先,“没有足够的骨骼保护可以使它的颅骨发生如此改变”。此外,确定南非类人化石的年代,比确定东非化石的年代更困难。“因为东非有很多火山灰层,你可以借助它确定化石的年代。”这个“奇怪的样本”跟目前已知的其他类人颅骨样本并不相符,这可能说明它是一个新人种。但是,这个新物种到底是人类还是南方古猿呢?这个问题还需要进一步探讨。

克诺说:“发现这个新物种的真正意义,是它显示了我们的进化树是多么复杂、多么枝繁叶茂。同一时期有很多不同种类,直到最近仍是这种情况。”至于树居人,克诺表示:“我的同事们将决定它是不是新品种,并决定是否会在他们的研究中使用这个名字。最终历史会为我们做决定。” (秋凌)