中国新闻

地球最小青蛙身长9毫米体型不及巧克力豆(图)

新发现的青蛙种群,学名“Paedophryne dekot”

新发现的青蛙种群,学名“Paedophryne dekot”新浪环球地理讯 北京时间12与19日消息,据美国国家地理网站报道,一项新研究指出,巴布亚新几内亚发现两种新种青蛙,体型不及一粒M&M 巧克力豆。其中一种新种青蛙被称之为“Paedophryne dekot”(dekot在当地语中意为“很小”),身长大约在8.5到9毫米之间。另一种的皮肤疙疙瘩瘩,被称之为“P. verrucosa”(verrucosa在拉丁语中意为“长满疣”),身长在8.8到9.3毫米之间。

此前的体型最小青蛙纪录保持者也是Paedophyrne家族成员,身长大约在10毫米左右。新发现的两种青蛙不仅是地球上已知最小的青蛙种群,同时也是地球上最小的四足动物或者说四足脊椎动物。地球上已知最小的脊椎动物是东南亚的原生壤鲤,发育成熟后的雌性原生壤鲤身长只有7.9毫米。“保护国际”的两栖动物专家罗宾-摩尔表示:“体型如此微小的青蛙让我感到吃惊,它们不断推动微型化的极限。”摩尔并没有参与此项研究。

这两种新种青蛙是动物学家弗瑞德-克劳斯2011年在巴布亚新几内亚东南部一座与世隔绝的山脉进行考察时发现的。克劳斯就职于夏威夷的毕夏普博物馆,此前曾将Paedophyrne确定为一种新种青蛙。这个种群的青蛙只生活在雨林地面的树叶上。他指出,这些青蛙之所以进化出如此小的体型可能是为了适应不被其他动物利用的环境。这两种迷你青蛙可以用螨类等体型微小的猎物填饱肚子,但对于体型较大的青蛙来说,这一点显然很难做到。

科学家通过倾听它们的叫声,而后找到叫声的源头,进而发现这些小生灵的位置。在巴布亚新几内亚,克劳斯和一群当地助手几乎把脸贴在地面,寻找微型青蛙的踪迹,发现之后徒手将它们捕获。很显然,完成这项工作绝非易事。克劳斯说:“这些小东西会像蟋蟀一样跳,一会跳到这儿,一会又跳到那儿。”

科学家对微型青蛙了解不多。此次发现说明世界上其他地区可能也存在这种小生灵。研究人员在论文中写道:“毫无疑问,其他很少被人考察的热带地区生活着其他微型物种,等待我们去发现和描述。”研究论文刊登在12月12日的《ZooKeys》杂志上。摩尔说:“这一领域最令人感到兴奋的是,你知道类似这样的新物种将陆续浮出水面。”

大湄公河流域发现208新物种:蜥蜴可自我克隆

新浪科技讯 北京时间12月16日消息,据12月美国国家地理网站报道,世界自然基金会(WWF)表示,2010年共在东南亚大湄公河流域发现208种新物种,其中包括一种可以自我克隆的蜥蜴,一种外形酷似腌黄瓜的鱼以及一种发型好似“猫王”埃尔维斯•普雷斯利的猴子。

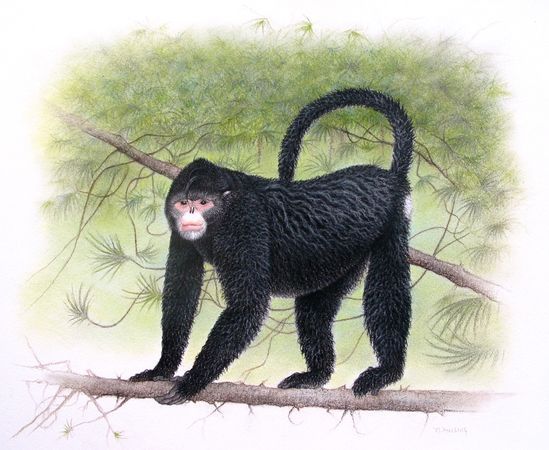

1.塌鼻猴

塌鼻猴(图片提供:Martin Aveling, FFI via WWF)

塌鼻猴(图片提供:Martin Aveling, FFI via WWF)塌鼻猴,学名“Rhinopithecus strykeri”,因发型酷似“猫王”埃尔维斯•普雷斯利,也被人形象地称之为“埃尔维斯猴”。根据世界自然基金会的一份新报告,2010年共在东南亚大湄公河流域发现208种新物种,其中就包括这种猴子。可惜的是,研究人员从未拍到活塌鼻猴的影像。

塌鼻猴是在大湄公河缅甸流域发现的。大湄公河流域遍布着湿地、山脉和森林。当地喜马拉雅山的猎人对这种猴子并不陌生,但在世界自然基金会大湄公河流域保护项目负责人斯图尔特•查普曼等科学家看来,这却是一项令他们感到吃惊的发现。查普曼说:“这是一个发现大型哺乳动物正走向终结的时代,能够在这一地区发现科学界未知的新种灵长类动物非常罕见。根据我们的推测,未来只能在这一地区发现一种或者两种新种灵长类动物。发现这种猴子让人喜忧参半,我们认为这一种群的数量已经非常稀少。”

当地猎人表示,如果赶上暴风雨,这种猴子会因为雨水灌进扁平的鼻子不停打喷嚏。查普曼表示,如果果真是这种情况,这种身体畸形可能导致塌鼻猴更易被捕猎者捕获,或者在野外生存中处于不利位置。“目前,我们对这种猴子知之甚少。”

2.白环蛇

白环蛇(图片提供:Vampire/WWF)

白环蛇(图片提供:Vampire/WWF)在云南东川山区发现的白环蛇,上下颚均长有巨大的尖牙,被它们咬上一口绝不是闹着玩的。这种新发现的蛇在夜间活动,捕食青蛙和蜥蜴。白环蛇的身长可达到20英寸(约合50厘米),是2010年在大湄公河流域发现的28种新种爬行动物之一。大湄公河流经柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南和中国,2010年共在大湄公河流域发现208种新物种,其中包括145种植物,25种鱼类,7种两栖动物,2种哺乳动物以及1种鸟类。

3.新种兰花

新种兰花(图片提供:L. Lee Grismer via WWF)

新种兰花(图片提供:L. Lee Grismer via WWF)在湄公河流域发现的新种兰花,生活在越南一偏远地区,是被当地一名植物标本采集者发现的。伦敦英国皇家植物园的专家证实这是一种新种兰花。2010年,科学家共描述了16种新种兰花,这一种便是其中之一,它们的数量都很少,栖息地面积也很小。由于当地环境发生变化,这些独特的兰花种群的生存面临威胁。据科学家估计,由于非法砍伐造成的影响,印度尼西亚最近灭绝了大约70种类似兰花。

4.新种蜥蜴

新种蜥蜴(图片提供:Lee Grismer)

新种蜥蜴(图片提供:Lee Grismer)2010年发现的新种蜥蜴,学名“Leiolepis ngovantrii”。虽然科学家此前并不知道这种蜥蜴的存在,但越南巴地头顿省居民对它们并不陌生,它们的肉被摆上当地饭馆的餐桌。这种蜥蜴是由越南科技院的Ngo Van Tri在当地餐馆发现的。美国加利福尼亚拉西拉大学的李-格里斯莫对这种蜥蜴进行了研究。研究结果显示这种蜥蜴全部是雌性,无需求助雄性便可通过自我克隆过程繁育下一代,让单性生殖达到一个新高度。

相机陷阱拍到阿富汗罕见波斯豹(组图)

新浪环球地理讯 北京时间12月12日消息,据美国国家地理网站报道,秋季,相机陷阱在阿富汗拍到一度被认为已经灭绝的波斯豹。国际野生生物保护学会表示,相机陷阱拍摄的照片是无可争辩的证据,证明这种大型猫科动物仍生活在这一地区。

1.波斯豹

波斯豹

波斯豹相机陷阱9月在阿富汗中部高地拍到的一只成年波斯豹。这种大型猫科动物一度被认为已经在当地灭绝。相机陷阱由国际野生生物保护学会帮助布置,保护学会表示这些新公布的照片是秋季拍摄的,包括这幅9月拍摄的照片。波斯豹的尖牙似乎对相机构成威胁。这些照片是无可争辩的证据,证明这种大型猫科动物仍生活在这一地区。

除了波斯豹外,相机陷阱还拍到数十幅展现其他野生动物的照片,包括猞猁、野猫、狼、赤狐以及石貂。阿富汗国家环境保护局局长莫斯塔哈-扎赫尔在一份声明中表示:“在长时间的冲突之后再次发现各种野生动物让我们对阿富汗的未来充满希望。未被触及的生态系统是我们国家重建和发展的基础。这是我们的宝贵遗产,我们的自然资源,我们的动物群和植物群。我们所有人都有责任为阿富汗的下一代保护环境和土地。”

2.赤狐

赤狐

赤狐9月在阿富汗拍摄的照片,一只赤狐在相机陷阱前方走过。这种动物在北美洲非常常见。阿富汗农业、灌溉与牲畜部副部长格哈尼-格胡里亚尼在一份声明中表示,拍到豹子和狐狸等处在食物链顶端的捕食者无疑是在告诉环保人士,当地捕食者能够找到足够的猎物,生存下来。他说:“这也意味着牧场仍能养活巨角塔尔羊、东方盘羊以及其他动物。无论是对这一地区的野生动物还是居民来说,这都是一个积极的现象。当地居民为了维持生计在草地上放养牲畜。”

3.好奇的野猫

好奇的野猫

好奇的野猫8月,一只野猫好奇地盯着相机陷阱。这种动物是家猫的远亲。最近几年,阿富汗采取了几次行动,保护野生动物,包括2009年建立阿富汗的第一家国家公园班达拉米亚。班达拉米亚同时也是阿富汗的唯一一家国家公园。这家国家公园由当地村民和政府共同管理,夏季的公园旅创造了就业岗位,同时也为当地社区带来收入。

4.石貂

石貂

石貂相机陷阱在9月拍到的一只石貂。这种动物是鼬鼠家族成员。野生生物保护学会表示,对于偏远地区来说,相机陷阱是一种非常实用的研究工具。它们可以提供重要数据,研究人员可以将数据拼接在一起,评估难以发现的动物的数量。

5.偷猎者

偷猎者

偷猎者相机陷阱10月拍摄的一幅照片,两名偷猎者正在追赶一只巨角塔尔羊。不久前,相机陷阱拍到了这只巨角塔尔羊。野生动物保护学会亚洲保护计划负责人彼得-扎赫勒在一份声明中表示,非法偷猎仍旧是一种“非常现实的威胁”。他说:“这些照片让我们感到兴奋,让我们看到了保护当地野生动物的希望,但我们同时也感到担忧,因为相机陷阱同样拍到了当地扛着枪的偷猎者。”(孝文)

蒙古发现7500万年前巨大恐龙巢含15只幼仔(图)(2)

4 面朝同一方向

面朝同一方向(图片提供:Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences)

面朝同一方向(图片提供:Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences)正如图片所呈现的那样,所有幼仔都面朝同一个方向,有助于科学家揭开它们的死亡之谜。法斯特维斯基说:“我们认为当时出现一场沙暴,它们的巢穴最后被逐步逼近的沙丘吞噬。这是一个充满戏剧性的例子。从这些化石中,我们能够感受到这些小生灵在生命最后时刻遭遇的恐怖经历。”

5 幼仔特写

幼仔特写(图片提供:Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences )

幼仔特写(图片提供:Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences )安氏原角龙幼仔头部化石特写,微小的喙形嘴清晰可见。在这一地区发现的其他化石显示,一只成年安氏原角龙和一只迅猛龙也命丧同样的“死亡陷阱”。法斯特维斯基说:“这是两个令人吃惊的例子,向我们展示了大约7500万年前的恐龙行为。迅猛龙可能捕食安氏原角龙幼仔。沙漠地区环境恶劣,可能导致恐龙拥有较高的死亡率。”

6 混乱的骨骼化石

混乱的骨骼化石(图片提供:Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences)

混乱的骨骼化石(图片提供:Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences)恐龙巢穴侧景,展现了混杂的幼仔骨骼化石。法斯特维斯基表示:“这个新发现的巢穴是一个令人吃惊和美丽耀眼的化石。我认为世界上其他地区一定也存在类似这样的惊人化石等待我们去发现。它们将帮助我们进一步了解古代动物的生活。” (孝文)

蒙古发现7500万年前巨大恐龙巢含15只幼仔(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月1日消息,据美国国家地理网站报道,最近,蒙古古生物学家发现一个巨大的安氏原角龙巢穴,内有15个幼仔化石。这个巢穴宽2.3英尺(约合0.7米),年代可追溯到近7500万年前。这一惊人发现促使古生物学家重新思索古代爬行动物如何照料它们的幼仔。

1 惊人巢穴

惊人巢穴(图片提供:Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences )

惊人巢穴(图片提供:Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences )巨大安氏原角龙巢穴,被古代沙丘沉积物覆盖。这个巢穴距今近7500万年,内有15个幼仔。这个恐龙巢穴是蒙古古生物学家帕格米恩-纳曼达克赫(Pagmin Narmandakh)在德加多克赫塔地层(Djadokhta)发现的。此次考古发现刊登在11月出版的《古生物学杂志》上。论文合著者大卫-法斯特维斯基表示,这个令人吃惊的恐龙巢穴宽2.3英尺(约合0.7米)。安氏原角龙是三角恐龙的近亲。

其他恐龙巢穴往往只发现已变成化石的恐龙蛋,而没有发现幼仔化石。安氏原角龙巢穴内的幼仔死亡时年龄在1岁左右。法斯特维斯基是美国罗得岛大学的古生物学家,他说:“我们认为这是一个强有力的证据,证明恐龙采用这种方式照料幼仔。它们的幼仔在巢穴内一同发育成长。此次发现的恐龙幼仔并非刚刚从蛋中孵化后不久便走向死亡。”

2 安氏原角龙骨架

安氏原角龙骨架(图片提供:Phil Degginger, Carnegie Museum/Alamy)

安氏原角龙骨架(图片提供:Phil Degginger, Carnegie Museum/Alamy)复原后的安氏原角龙骨架。这种食草动物的头部结构与其他恐龙截然不同,嘴巴与鸟嘴类似。安氏原角龙是角龙类家族的一个原始成员,这个家族还包括三角恐龙。成年安氏原角龙的身长可达到6英尺(约合2米)左右。安氏原角龙曾生活在亚洲中部的一片沙海(现在的戈壁沙漠),距今大约7500万年。法斯特维斯基说:“想想影片《阿拉伯的劳伦斯》,这种恐龙当时就生活在严酷的沙漠环境下。”当地地形崎岖不平,一度拥有丰富的生物多样性。在安氏原角龙生存的年代,这里显然存在足够的植物,能够满足这些恐龙的需要。

3 拥挤的巢穴

拥挤的巢穴(图片提供: Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences)

拥挤的巢穴(图片提供: Khishigjav Tsogtbaatar, Mongolian Academy of Sciences)蒙古发现的古代恐龙巢穴,小恐龙拥挤在一起。科学家一度认为恐龙抚养后代的方式往往与鳄鱼类似,即在巢穴产卵后让它们自生自灭。但这一新发现说明恐龙会照顾幼仔一段时间,这一点与很多鸟类相同。法斯特维斯基表示,人们会想当然地认为古代爬行动物抚养后代的方式与现在的任何动物不同。

此次发现的巢穴内共有15个幼仔,一次养育这么多孩子对任何动物来说都是异乎寻常的事情。现代动物往往只繁育数量不多的后代,精心抚养,比如人类,又或者繁育数量庞大的后代,但不会给予它们任何关爱,例如蚊子。法斯特维斯基说:“这些恐龙显然与其他动物不同。”

国家地理2011十大奇异动物:吸血飞行蛙

6 薄煎饼海蛤蝓

薄煎饼海蛤蝓

薄煎饼海蛤蝓这种新发现的裸鳃亚目动物外形好似一个五颜六色的薄煎饼。科学家6月表示,在最近对菲律宾进行考察时,他们共发现数百种潜在新物种,图片展示的海蛤蝓便是其中之一。

7 吸血飞行蛙

吸血飞行蛙

吸血飞行蛙这种新种青蛙学名“Rhacophorus vampyrus”,生活在越南山地丛林地区。科学家1月表示,Rhacophorus vampyrus于2008年被发现,身长2英寸(约合5厘米),只生活在越南南部的雾林地区,能够利用带蹼的四肢从一棵树滑翔到另一棵树。蝌蚪通常长有口器,与喙类似。吸血飞行蛙的幼仔长有一对坚硬的黑钩,从口器下方伸出,在青蛙幼仔身上发现这种“尖牙”还是第一次。

8 恶魔线虫

恶魔线虫

恶魔线虫根据6月刊登的研究论文,这种线虫在地下数公里处发现,是迄今为止发现的栖息地所在深度最深的动物。这个新种线虫名为“Halicephalobus mephisto”,以《浮士德》中描绘的恶魔墨菲斯托菲里斯(Mephistopheles)的名字命名。科学家表示发现这种线虫说明地下拥有一个丰富的生物圈,并且在很大程度上不为人所知。

9 深海玉钩虫

深海玉钩虫

深海玉钩虫新发现的玉钩虫种群,呈明亮的紫红色,是最近在中大西洋海脊附近发现的,栖息地位于海底8850英尺(约合2700米)左右。根据11月发表的一篇论文,这种色彩绚烂的动物长有长长的“嘴唇”,帮助它们在食物匮乏的区域捕获猎物。

10“刻薄鬼”水母

“刻薄鬼”水母

“刻薄鬼”水母1月,科学家在美国佛罗里达群岛海域发现这种新种水母,被形象地称之为“粉红色刻薄鬼”。这种水母长有数百根刺一样的触须,以其他水母为食。与其他Drymonema水母不同,“刻薄鬼”水母还会捕食月亮水母,沦为盘中餐的月亮水母几乎都是成年个体。科学家1月表示,成年Drymonema水母大部分消化工作由在触须附近摇摆的所谓“口臂”完成。口臂会渗出消化液,用于分解猎物。(孝文)

国家地理2011十大奇异动物:独眼鲨上榜(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月30日消息,美国国家地理网站近日评选出了2011年发现十大怪异动物,包括恶魔蝙蝠、独眼鲨鱼、僵尸真菌、吸血飞行蛙、迷惑摇滚变色龙在内的“怪物”纷纷榜上有名。

1 独眼鲨鱼

独眼鲨鱼

独眼鲨鱼在墨西哥发现的一个罕见的鲨鱼胎儿,身长22英寸(约合56厘米),只有一只眼睛,长在头部前部。独眼鲨鱼是美国“国家地理新闻”网站编辑评出的2011年十大诡异动物之一。实际上,这条鲨鱼患有一种名为“独眼畸形”的先天性疾病。包括人类在内的一些动物都会出现独眼畸形。在母体外捕获独眼鲨鱼还是第一次。杰克逊维尔北佛罗里达州大学研究鲨鱼的生物学家吉姆-格尔雷切特表示,科学家此前就曾多次发现独眼鲨鱼胎儿。但他们一直未能在母体外捕获独眼鲨鱼,说明这种鲨鱼无法在野外存活很久。

2 迷惑摇滚变色龙

迷惑摇滚变色龙

迷惑摇滚变色龙根据世界自然基金会6月公布的一份报告,图片展示的变色龙是最近在物种丰富的非洲岛国马达加斯加发现的。这种变色龙学名“Furcifer timoni”,好似一名迷惑摇滚歌手,因此也被称之为迷惑摇滚变色龙。(迷惑摇滚是指装扮重于音乐的摇滚乐风格。)世界自然基金会表示,发现这种多彩的新种变色龙令人感到非常吃惊,因为科学家此前曾对这种变色龙所在的北部雨林进行多次深入考察,寻找新种爬行动物。

3 白化活板门蛛

白化活板门蛛

白化活板门蛛据“国家地理新闻”网站11月报道,澳大利亚发现一种新种白化活板门蛛,令科学家感到震惊。西澳大利亚博物馆馆长马克-哈维表示:“看到它的白脑袋,我差点被吓倒在地。” 由于体内仍有一些色素,新发现的活板门蛛并不是真正的白化病患者。它的身体呈褐色,与其他活板门蛛一样。这种新种蜘蛛体宽1.2英寸(约合3厘米)。在以一种新物种身份被描述前,它将一直被称之为“白化活板门蛛”。

4 恶魔蝙蝠

恶魔蝙蝠

恶魔蝙蝠最近发现的一种蝙蝠,头上和背上长满黑毛,腹部则长着白毛,这种颜色对比让它被形象地称之为“恶魔蝙蝠”。在9月的一篇研究论文中,科学家报告了这一发现。科学家表示,尽管拥有一个令人恐怖的名字,但这种蝙蝠却非常害羞。它们生活在越南的偏远雨林栖息地,尽可能远离人类。研究论文合著者、环保组织野生动植物保护国际生物学家尼尔-弗雷表示,如果被捕获,恶魔蝙蝠也会变得很凶猛。他说:“如果把它放在手上,它会想尽各种办法逃走。它们先是想办法逃,而后是反抗。只有在没有其他选择的情况下,它们才进行反抗。”

5 僵尸真菌

僵尸真菌

僵尸真菌巴西雨林,僵尸蚂蚁的头部向外长出一根类似茎干的物体,这根“茎干”实际上是一种新发现的真菌,名为“Ophiocordyceps camponoti-balzani”。科学家3月表示,这种真菌最初被认为是单一物种,名为“Ophiocordyceps unilateralis”,但实际上有4个截然不同的种群,并且全部能够对蚂蚁进行精神控制。Ophiocordyceps camponoti-balzani能够感染蚂蚁并占领它们的大脑,一旦蚂蚁移动到最适于它们生长和传播孢子的区域,它们便会痛下杀手,杀死蚂蚁。

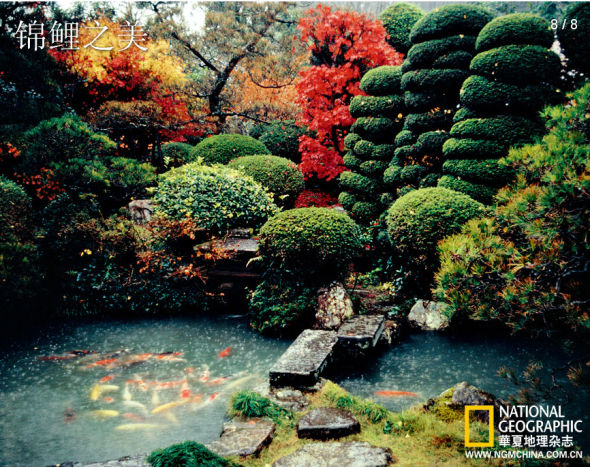

锦鲤之美:观赏鱼之王游姿摇曳雍容(组图)(2)

秋日湖中,一尾锦鲤浮游至水面,它红斑鲜艳,黑斑如墨笔涂抹一般,漆黑浓黑,是锦鲤中的上乘精品。

秋日湖中,一尾锦鲤浮游至水面,它红斑鲜艳,黑斑如墨笔涂抹一般,漆黑浓黑,是锦鲤中的上乘精品。 这是日本一家养殖场培育出的昭和三色锦鲤

这是日本一家养殖场培育出的昭和三色锦鲤 几尾颜色各异的锦鲤在游动时荡漾起优美的水波,锦鲤是红色鲤鱼的变种,日本人根据这种鲤鱼在饲养过程中容易变异的特点,经过选种、人工改良为绯鲤。

几尾颜色各异的锦鲤在游动时荡漾起优美的水波,锦鲤是红色鲤鱼的变种,日本人根据这种鲤鱼在饲养过程中容易变异的特点,经过选种、人工改良为绯鲤。 锦鲤色彩斑斓、艳丽多姿,有“游动的宝石”之称,是装点日式庭院的重要内容

锦鲤色彩斑斓、艳丽多姿,有“游动的宝石”之称,是装点日式庭院的重要内容在日本,最初有能力豢养锦鲤的,多是王公贵胄,他们拥有占地广阔的园林和鱼池,长到一米左右的巨大锦鲤仍可在池中恣意遨游,再加上日本对鲤鱼雄健躯干所体现出来的力量感推崇备至,锦鲤才得以维持原初的纺锤形体态和巨大的体型,进而保持了为玩家所着迷的活泼个性和雍容游姿。

如此看来,无论体型还是花纹,锦鲤最终出落成什么样貌完全取决于人类的审美,每一条锦鲤都是为着人的需要才存在的。如今它们受人追捧,身价过万,似乎也是应得的回报了。

为了得到理想中的锦鲤,人类对锦鲤的遴选相当严格,最苛刻的是“五选”原则:一选,在20万条鱼苗中剩2万条;二选,剩2000 ;三选,剩500 ;四选,剩100 ;五选,只剩20条。整个过程大约需要一年时间,这是因为,在不同的生长时期,锦鲤的花纹和颜色都有很大变化,有的三个月大时看着不错,长到一岁时突然在不恰当的地方生出几片鱼鳞,观赏价值因此骤减。

在“五选”的过程中,落败者随淘汰随卖,一选时经常碰到一胎产出二三十万条锦鲤中没几条令人满意的状况,这些被淘汰的鱼苗由于过小,大多被剁为鱼食,或者倒入下水道,“胜者昌,败者寇”,虽是同胞生,境遇却有霄壤之别。遴选到最后阶段,每个养殖者都会特别谨慎,为了挑出最好的鱼,他们会拿着尺子和放大镜挑选,每条都得看上几分钟。

锦鲤之美:观赏鱼之王游姿摇曳雍容(组图)

几尾锦鲤游向水面,保持着摇曳雍容的游姿。无数玩家深为锦鲤游动时的体态着迷,以至锦鲤在高端观赏鱼市场常常以高价独占鳌头,一尾优质锦鲤的价格可达数万乃至数十万元。

几尾锦鲤游向水面,保持着摇曳雍容的游姿。无数玩家深为锦鲤游动时的体态着迷,以至锦鲤在高端观赏鱼市场常常以高价独占鳌头,一尾优质锦鲤的价格可达数万乃至数十万元。 上千条锦鲤簇拥在池中争抢鱼食。为了获得色泽鲜艳的锦鲤,养殖者通常给鱼苗喂食富含螺旋藻的进口鱼食,每隔一段时间,养殖者还须给鱼苗换池,调整放养密度。

上千条锦鲤簇拥在池中争抢鱼食。为了获得色泽鲜艳的锦鲤,养殖者通常给鱼苗喂食富含螺旋藻的进口鱼食,每隔一段时间,养殖者还须给鱼苗换池,调整放养密度。 美国圣路易斯植物园里,一尾黄金锦鲤游至一片落叶下方。

美国圣路易斯植物园里,一尾黄金锦鲤游至一片落叶下方。撰文:张凌健

我和锦鲤是相熟的。名字中的“鲤”提醒我,它与我儿时常常吞入腹中的灰黑色游物,应是同一种淡水鱼,用妈妈的话说,这种河鱼虽廉价却非常有营养,“对脑子发育很有帮助”。

我和锦鲤又是陌生的。它褪去了灰袍,换披如锦似缎的华丽外衣,身价动辄上万,甚或数十万,在观赏鱼界有“观赏鱼之王”的美誉,拥趸遍及中国、日本、美国、英国、南非、新加坡、以色列、澳大利亚、马来西亚等国家和地区。

同样是纺锤体身形,仅颜色、花纹、体量发生变化,锦鲤便成功地从“食用鱼”跃出龙门,跨界进入“观赏鱼”,身价倍增,摇身蜕变为万众追捧的“美人儿”。鲤鱼,生来是平等的,但不同的际遇,让一部分鲤经过再造有了另一番生命轨迹。

1800年的一个严冬,日本新泻地区的一位农民在饲养食用鲤鱼时,意外地发现了一些背部泛蓝、腹部染赤的突变个体。他将这些外貌特异但似乎又颇具观赏价值的“花鲤鱼”挑出来,进行杂交繁育,于是更多的“花鲤鱼”出现了。这种“花鲤鱼”因为形态美丽,被日本人奉为“神鱼”,在1830年,日本已有高价买卖的记录。新泻地区的农民们因此大规模养殖“花鲤鱼”,并有意识地进行人工选择,剔除不讨喜的个体,为那些惹人爱怜的鱼儿获得更多的繁育机会。1867年,“花鲤鱼”有了新的名字——“锦鲤”,今天市场上称之为“浅黄锦鲤”。在日语中,“锦鲤”与“喜爱”为同音异形字,由此也可看出“花鲤鱼”当时在日本受宠爱的程度。这是锦鲤起源的一种说法,还有人认为是1983年,日本从中国引入江西的红鲤、浙江杭州的金鲤,再经过长期的人工选育,才培育出锦鲤。30年来,锦鲤以其雄健的身躯、绚丽的色彩、华丽的斑纹、潇洒的泳姿、温顺的习性,赢得了“水中活宝石”、“会游泳的艺术品”等美称。

如今,通过杂交培育,锦鲤已经发育出13大类的126个品种:在颜色上,锦鲤有单色、双色及多色之分;花纹上,有大块斑纹、小块点染和花纹堆叠之别;鳞片上,可分为正常鳞片的日系鲤和少鳞乃至无鳞的德系鲤……为了达到观赏的需要,人们几乎是用数学方法,将锦鲤以不同颜色、不同花纹、不同鳞片的方式进行了一次排列组合,把可接受的形貌一网打尽,并逐一反映在某个具体的品种上。

比如丹顶锦鲤,全身纯白,只有头部顶着一块圆形绯盘(红斑),看似天然,实则人工选择的产物。倘若它不是像极了太阳旗,倘若不是由日本人选育,恐怕它早就在一次次遴选中被淘汰掉了。

北极油田动物命运冰火两重天:白额雁对抗北极狐(3)

8.驯鹿妈妈与幼仔

驯鹿妈妈与幼仔

驯鹿妈妈与幼仔相机陷阱拍摄的驯鹿妈妈与幼仔。相机陷阱原本对准它们脚下的鸟巢,没想到将它们定格在镜头中。科学家对普拉德霍湾基础设施对北极中部驯鹿的生存造成的影响进行深入研究。研究结果显示,在裂冰季节,这种动物可能避免到公路或者其他不稳定的基础设施附近活动,最终所能获取的营养物和繁育成功率受到影响。在这一季节,它们迁徙到南部,远离石油和天然气开发区,目前的数量估计超过6.5万只。上世纪70年代中期,它们的数量一度降至5000只。

克罗宁表示:“如果关注这个数据,你会感受困惑。驯鹿的生存受到影响,例如活动受限,但它们的数量却呈戏剧性增长趋势。”其他地区的驯鹿种群同样呈这种趋势,例如生活在特雪布克湖附近的驯鹿。特雪布克湖位于沿岸平原东部大约150英里(约合240公里)。这一地区拥有类似的环境,但没有油田和气田。

9.正准备进食的大乌鸦

正准备进食的大乌鸦

正准备进食的大乌鸦一只大乌鸦,正准备享用铁爪鹀的蛋。它用喙从铁爪鹀的巢穴将蛋偷走。大乌鸦是受益于阿拉斯加州能源基础设施的动物之一。利伯泽特说:“大乌鸦生活在北坡地区,它们需要一些垂直结构筑巢,但北极沿岸平原地区并没有树,因此可供它们筑巢的地方并不多。不过,它们能够利用人造结构,在高塔、建筑的屋檐或者其他结构上筑巢。在油田,它们的数量不断增多。毫不令人感到吃惊的是,它们同样以在油田筑巢的鸟的鸟蛋为食。”现在,大乌鸦一年四季在油田度过,但在过去,我们却极少在冬季时看到它们的身影。

10.打猎归来的北极狐

打猎归来的北极狐

打猎归来的北极狐一只北极狐,嘴里叼着刚刚捕获的鸟,准备美餐一顿。在长期存在的捕食者与猎物构成的生物链中,北极狐扮演了重要角色。阿拉斯加渔业及狩猎局生物学家希德勒表示,生活在普拉德霍湾油田附近的北极狐生活习性已经发生改变。他说:“夏季,它们通常以旅鼠、鸟类、鸟蛋或者尸体为食。冬季,它们通常来到海岸地区,在海冰上尾随北极熊,吃它们剩下的食物。在油田,北极狐的生活习性发生改变。冬季,它们会留在这里,因为它们能够找到死于交通事故的动物的尸体或者以垃圾为食。”(孝文)