科学

华夏地理:中国沙漠的速度

撰文 · 摄影:韶华 SEAN GALLAGHER

翻译:章元佳

“干旱严重地影响着我们的生活,我们称为‘黑色灾难’——就是没有草。在草原上,我们很害怕这种灾难。” 在内蒙古自治区的中部草原生活了一辈子的农民扎木苏说。

20年前,当草原上传统的游牧生活方式被禁止,取而代之分给农民固定大小的土地时,这种恐惧的情绪就产生了。过去20年,同样的地方政策让人们年复一年、日复一日在同一块土地上放牧,青草在农民和动物的踩踏下渐渐消失。近年来人口增长和经济发展的压力加快了草原环境恶化,沙漠化威胁正步步紧逼中国。

“现在的情况非常严重,我们土地的三分之一正面临着沙漠化的威胁。”七月的北京,一个潮湿闷热的晚上,胡跃高博士坐在他创建的中国农业大学沙漠化研究中心的办公室里,诉说着这个事实。该中心旨在寻找办法应对当前的危机,任务比想象中更艰巨。据估计,中国土地面积的20%(约174万平方公里)已经成为沙漠。仅上世纪90年代,沙漠化土地增加了1.04万平方公里,受其影响的人口约达4亿。

究竟什么是沙漠化?它是指可耕种和(或)可居住土地逐渐转变为沙漠的过程,通常是由人口过剩、水资源管理不当、低效的农耕方法、工业破坏性使用土地及气候变化造成的。这本是自然现象,然而中国在过去五六十年,不顾环境代价大肆发展经济,导致沙漠化程度加剧。

要知道,不管对中国还是全世界来说,沙漠化都不是一个新问题。因未成功应对沙漠化而造成严重后果的例子在历史中比比皆是。公元前12世纪至前 10世纪,巴比伦文明的衰落正处在中东环境干燥和变暖的某个时期,人们认为巴比伦文明的衰落和环境变化密不可分。

“从对过去五六十年做的研究来看,”胡博士说,“降水量未发生多大改变,可能中国北部还增加了一点儿。我们认为问题在于人口增长,同时现代工业和农业都影响着地区的沙漠化。”

在宁夏回族自治区,干燥贫瘠的黄土高原上的农民和内蒙古的牧民有着类似的情绪。人口增长的压力使这个中国最贫穷的省成为遭受沙漠化灾害最严重的地区。

在一篇关于宁夏沙漠化的科学论文中,中国人民大学经济学院的胡霞写道:“沙漠地区最大的人口承载量是每平方公里7 ~ 20人,而宁夏南部山区20年前就达到了平均每平方公里125人……为缓和人口压力,改善农民的生活生产条件,改进农村生态环境,中国政府在上世纪80年代在西北开展了生态移民项目。”

红寺堡是坐落在省会银川南部150公里的偏僻小镇,生态移民项目中的主要城市。10年前,耗资20亿人民币的红寺堡从沙漠的顶端建起,政府为其命名为“红寺堡开发区减贫项目”,20万人从当地山区被陆续安置到这里。

镇上宽阔的大道空空荡荡,似乎没什么生气,镇上的生活节奏也很慢。为躲避沙漠的热浪,居民都不出屋。红寺堡的建成是为了与沙漠化作战,安置沙漠化山区的人们,以便能植树造林,防止水土流失。然而这并不是所有科学家都同意的办法。胡博士说:“关于重新造林,有很多争论。宁夏的年降水量约200至 300毫米。而年降水量在300至400毫米以下时,树木的灌溉率是相当低的。即使10年后,树仍长不大。在这样的条件下,植树不可能解决沙漠化问题。”

总体看来,红寺堡的居民对搬迁还是积极的,尤其是那些从贫困山区搬来的农民。虽然红寺堡仍面临许多挑战,但成千上万在这里开始新生活的居民乐观地憧憬着未来。

“这个镇子现在还不完善,依照目前的发展来看,几年后这里会很好。”在镇中心开着一家餐馆的马女士说。春天,当风吹过纵横交错的街道,周边沙漠被刮起的沙尘笼罩了整个镇子。“三月开始刮风,”马女士叹了一口气,“刮风的时候,真的什么也看不到。每年都一样。”

每年春天,来自中国北部沙漠的沙尘暴开始入侵,在向东迁移的过程中,会时常降落在首都北京,将整个城市包裹在它那奇异的黄色光线之中。近年来,沙尘暴已经造访过朝鲜半岛、日本、中国台湾,甚至到过美国的西海岸。

在内蒙古,耕地变得越来越干旱和贫瘠。20年前,新的“土地合同政策”有效地阻止了农民的游牧活动,并分给他们属于自己的土地。“在过去50 年,我们把草原一步步变为耕地,”拥有草原管理学硕士学位的胡博士说,“我们在部分草原上开发了城市和工业,通常是在高质量的草原上做,同时饲养更多的牲畜。于是人口增加了,动物牧群的数量也增加了。草原面积越来越少,每只牲畜可食用的草地也越来越少。渐渐地,变化就这样发生了。”

在红寺堡西几百公里处,一个不太显眼的建筑紧挨在腾格里沙漠中一座悬崖状沙丘旁。它是沙坡头沙漠研究中心,许多专家在此进行沙漠控制的研究,联合国于1994年将其列入“全球500个环境保护中心”之一。

(《华夏地理》2010年4月号)

国家地理2009十大新物种:吸血鬼鱼上榜(图)(3)

8.果冻鼻鱼

2009年9月,人们在巴西巴希亚沿岸水面上发现了一具长2米的鱼类尸体。随后进行的分析显示,这是生活在深海的一种罕见泡状鱼。图片中展示的正是泡状鱼幼仔。由于柔软而扁平的鼻子以及无鳞锥形身体,这种鱼被形象地称之为“果冻鼻鱼”。它们生活在海底,处于食物链底层。对于在海底发现的任何能够消化的食物,它们都不会放过。

9.侏儒海马

根据2月份媒体报道,科学家在红海和印度尼西亚的珊瑚礁中发现了5种新海马物种,所有这些被打上“侏儒”标签的海马身长均不足2.5厘米,是已知体型最小脊椎动物之一;其中一只被命名为“瓦里岛侏儒海马”。这些生活隐秘的海马之所以能够被发现,还要感谢水下摄影师和潜水员敏锐的眼睛。

据悉,这些侏儒海马是5年来发现的第一批新海马物种,其中的“瓦里岛海马”以印尼苏拉威西中部一座岛屿的名字命名。除了这座岛屿,人们尚未在其它任何地方发现瓦里岛海马的踪影。

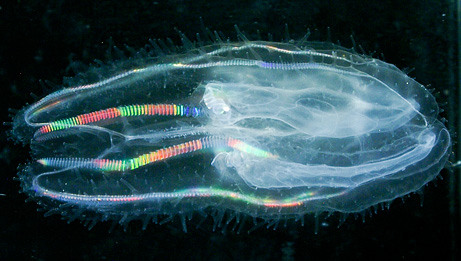

10.彩虹水母

这种发光的新水母物种是在澳大利亚沿岸发现的。3月进行的一项研究显示,这种水母并不蛰人。3月初,水母专家利萨·格什温在澳大利亚塔斯马尼亚岛沿岸一个防波堤附近发现了这种水母,并利用便于拍摄海洋动物的小型水族箱phototank将其捕获。这种水母并不像其它发光生物一样本身能够发光,所发出的彩虹色光来自于纤毛对光线的反射。纤毛是一种类似头发的微小凸出物,通过拍水帮助水母在水中游动。

虽然彩虹水母已经是格什温在澳大利亚发现的第159种水母,但她仍然认为这是一个非常令人兴奋的发现。其中一个重要原因就在于彩虹水母个头较大,身长达到13厘米。格什温表示,新发现的水母是栉水母家族成员,我们对这个怪异的家族知之甚少。(孝文)

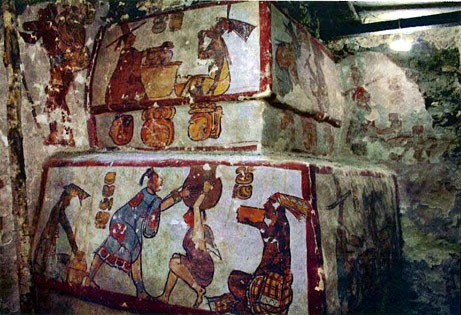

墨西哥丛林发现描绘古玛雅人日常生活壁画(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月17日消息,据美国国家地理网站报道,一组罕见的玛雅壁画及象形文字说明让考古学家对玛雅人在公元620年至700年的日常生活有了极为宝贵的了解。

考古学家以前发现的玛雅文化壁画都是描述统治阶层生活的,或以军队凯旋而归和宗教为主题。然而,在墨西哥丛林隐藏数百年之久的“彩绘金字塔”的外墙则向研究玛雅文明的学者展现了一个全新的世界。这些壁画是2004年在著名的玛雅文明遗址卡拉克穆尔(Calakmul)发现的。

根据学者对壁画的最新说明,它们描述了普通人十分喜欢的日常生活的场景。美国耶鲁大学皮博迪自然历史博物馆名誉馆长、最新研究论文的编辑迈克尔·科(Michael D.Coe)表示:“它们与以前发现的壁画截然不同,完全出乎我们的意料。这些壁画描述的不是玛雅上流社会的奢华,而是平民百姓的日常生活。”

这些彩色艺术作品集中展现了卡拉克穆尔各个社会阶层的穿戴和打扮。卡拉克穆尔是古典玛雅时期(公元300年至900年)最大的城市之一。在这个时期,卡拉克穆尔可能是对玛雅文明有着重要影响的Kan王国的都城。壁画还描述了一些常见食品以及玛雅人从事劳作和分配食物的场景,其中包括用象形文字标出来的“卖盐人”和“卖烟人”。

其他的场景都围绕对玛雅人饮食至关重要的谷物展开:一名女子正向人群分发玉米面团包馅卷,在另外一个画面,一对男女正在做玉米糊。此外,卡拉克穆尔壁画所处的位置令专家们无不吃惊,因为考古学家以前发现的玛雅壁画都是在金字塔建筑里很远的地方。

迈克尔在谈到卡拉克穆尔壁画时说:“换句话说,它们都是公开的,供每一个人欣赏。”对于研究玛雅文化的专家来说,幸运的是,由于卡拉克穆尔壁画在墨西哥丛林隐藏了几个世纪,一些极为珍贵的玛雅艺术作品得以保存下来。研究结果刊登在最新一期美国《国家科学院院刊》上。(孝文)

动物宝宝图集:小鳄鱼破壳而出(组图)

1.海豹幼仔

一只海豹幼仔正在北极的冰面上休息。单是通过气味,小家伙就能从数百只海豹中辨认出自己的妈妈。

2.小象

小象出生时就是一个大块头,直立身高可达到3英尺(约合1米)左右,体重可达到200磅(约合91公斤);它们要与母亲共同生活2到3年。母象需要9年时间完全发育成熟,公象则需要15年。

3.猞猁幼仔

猞猁凭借两大特征著称动物界,一个是耳尖上的黑毛,另一个则是厚厚的毛皮。

4.黑熊幼仔

在动物世界,黑熊妈妈对幼仔的呵护是出了名的。小家伙会和母亲共同生活大约两年时间。

5.美洲豹幼仔

又名美洲虎,通常保持一种独来独往的生活方式。美洲豹的幼仔会和母亲共同生活两年时间,学习捕猎本领。美洲豹一次生下的幼仔数量通常是成对的,幼仔出生时身上并没有可辨别的斑点。

6.山猫幼仔

山猫一次生产1到6只幼仔。幼仔最长要与母亲共同生活一年时间,而后独立谋生。

7.北极熊幼仔

北极熊妈妈一次通常生下两只幼仔。幼仔会与它们共同生活两年多时间,直至掌握捕猎本领并能够独立生活。

8.猎豹幼仔

通常情况下,母猎豹一胎生3子,所有幼仔均要与它们共同生活一年半到两年时间,而后走上独立谋生之路。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

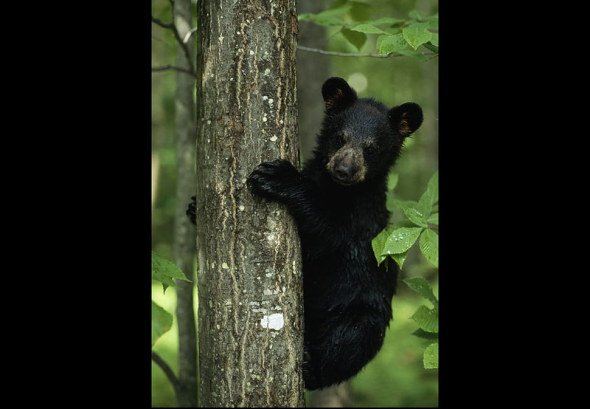

9.黑熊幼仔

黑熊是动物界的攀爬高手,它们会在树上玩耍、隐藏、进食甚至冬眠。

10.鳄鱼幼仔

雌性鳄鱼一次产下20至60枚卵。经过大约3个月的孵化,鳄鱼妈妈会拨开巢穴,帮助孩子们破壳而出,迎接这个世界。

帝王黄昏鸟

概况

黄昏鸟是一种体型巨大并且不具有飞行能力的鸟。它们在海中活动,利用布满牙齿的喙捕食鱼类。它们的翅膀很小并保持闭合状态紧贴身体,除了在水中移动时可能帮助“掌舵”之外,翅膀基本上就是一对摆设。在白垩纪时期的海洋,黄昏鸟利用强有力的后腿和长有蹼的脚追逐猎物和躲避捕食者。扁平的尾巴可能帮助它们改变水下深度及方向。

实际上,黄昏鸟非常适应潜水和游泳这种生活方式,如果到陆地上生活,它们反而会变得十分笨拙。据推测,这种古鸟冒险登陆只是为了交配和产卵。对黄昏鸟而言,无论水中还是陆上都不是安全之所:恐龙是陆地上的巨大威胁,水生大型沧龙——海王龙则将它们视为可口的美味。看到黄昏鸟细长的脖子,人们会不免联想到现代䴙䴘。而从觅食和繁殖方式来看,它们又与企鹅非常类似。

基本信息

类型:史前动物

食物:肉食动物

身体:身长最高达到5英尺(约合1.5米)

著名的帝王黄昏鸟化石出土于加拿大,说明这种古鸟偏爱北纬地区冷水域。

受保护级别:已灭绝

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型类似

史前无齿龙:外形酷似海龟(图)

概况

无齿龙是海洋爬行动物盾齿龙家族成员,身长可达到3英尺(约合1米),可利用喙状嘴后部的两颗上牙碾碎在海底栖息的贝类。喙状嘴呈方形,位于眼睛正前面,导致无齿龙的脑袋就像是一个盒子。从外形上看,无齿龙与海龟有几分相像,所不同的是,其由骨板构成的保护性壳在很大程度上呈长方形而非圆形,并且相对较为扁平。

无齿龙长有充当短桨的四肢以及一条短尾巴。在大约2.28亿至2亿年前的三叠纪晚期,四肢和短尾允许它们在欧洲较浅的咸水泻湖湖床上潜行。无齿龙的四肢力量很弱,很难帮助它们在陆地上行走。它们需要呼吸空气,也可能是两栖动物。除了休息和繁殖这两个目的外,无齿龙选择登岸也可能是为了躲避水生捕食者。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

身体:身长最高可达到3英尺(约合1米)

无齿龙是已知唯一一种生活在非海洋环境的盾齿龙,曾一度生活在咸水或者淡水泻湖。

受保护级别:已灭绝

与一名身高6英尺(约合2米)的男子体型相当

树袋熊:不是熊的“熊”(图)

概况

树袋熊通常被人们称为考拉。虽然名字中有个“熊”字,但这种招人喜爱的动物并不是熊家族成员,而是一种有袋动物。出生之后,考拉宝宝会留在妈妈的育儿袋内生活大约6个月。可以爬出育儿袋后,小家伙则会趴在母亲的背上或者依附在腹部。它们会与母亲共同生活大约1年时间。

考拉主要分布在澳大利亚东部,当地拥有大量它们最喜欢的桉树。考拉极少离开桉树,锋利的爪子和适于抓握的脚趾能够让它们轻轻松松留在树上。白天的时候,考拉会留在树杈或者隐蔽处睡大觉,睡眠时间长达18个小时。醒着的时候,尤其是在晚上,它们会痛痛快快地享受桉树叶。

考拉并不需要摄入大量水,身体所需的绝大多数水分均来自桉树叶。一天之内,一只考拉便可消灭相当于自身体积的桉树叶,大约在2.5磅左右(约合1公斤)。有意思的是,考拉甚至会将树叶储存在育儿袋内。

考拉的消化系统非常特殊,长长的消化道允许它们分解难于消化的桉树叶并且不被树叶中所含的有毒物质伤害。桉树叶中含有非常难闻的油,气味与止咳药片类似,由于吃喝拉撒都在树上并且每天吃掉大量桉树叶,考拉也就自然而然地变成一个“臭球”。

上世纪20和30年代,大量考拉遭到捕杀,数量直线下降。在再引入计划的帮助下,考拉数量得以回升,但当前的数量仍然很少并且较为分散。考拉需要很大的生活空间,每只考拉需要分配到大约100棵树。在澳大利亚林地继续呈萎缩之势的情况下,如何帮助考拉家族复兴成为一个非常紧迫的问题。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食草动物

野外平均寿命:20年

身长:23.5至33.5英寸(约合60至85厘米)

体重:20磅(约合9公斤)

保护现状:受威胁物种

海王龙

概况

海王龙是古代海洋里最致命的猎手,几乎猎捕所有比它小的动物。用它强壮的下巴封住猎物的去路,下巴两侧有两排尖锐而呈锥形的牙齿。海王龙用长鼻子来定位猎物,猎物一旦进入它凶险的颌内就会被它整个儿吞下去。张嘴吞食猎物的时候,嘴里的两排牙齿让猎物无处可逃。

海王龙可长到14米以上,这让它成为最大的沧龙。和所有沧龙一样,海王龙长而有力的垂直扁平的尾巴推动它在水中游动,让它潜伏等待猎物。短浆状肢体帮助控制方向,细长的身体覆盖有蜥蜴一样的鳞片。

海王龙吃大量的鱼类,也以海鸟、鲨鱼、蛇颈龙和其他沧龙为食。海王龙虽然不是恐龙,但是,它们与恐龙一同生活,并在大约同一时期灭绝。堪萨斯州发现很多海王龙遗迹,这里曾经是一个宽阔海域,叫做西部内陆海道。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

大小:长14米

你知道吗?沧龙能产幼崽,小沧龙长1到2米,小到能成为掠食性鱼类和鲨鱼的食物。

保护状态:灭绝

暴龙

概况

暴龙曾是这个世界上最大的食肉恐龙之一。从厚重的头骨到1.2米长的下颚,这种凶残动物身体的每个部位强悍无比。化石显示,暴龙长12米,高4.6米到6米。借助强壮的大腿和长而有力的尾巴它奔跑如飞。

暴龙锯齿状的圆锥形牙齿最可能被用来刺穿和咬住猎物的肉,然后用它强壮的颈部肌肉撕开肉。它的前臂能抓住猎物,但是,要送到嘴边手臂还是太短。科学家们相信,这种食肉动物一口能吃下230公斤的肉。包括三角龙和爱德蒙托龙在内的暴龙的猎物的化石显示,暴龙在吃的时候会撕碎和断裂猎物的骨头,它的粪便中能看到猎物碎骨。暴龙生活在白垩纪晚期北美洲森林覆盖的河谷中。暴龙于6500万年前在白垩纪——第三纪大灭绝时灭绝。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

大小:长12米,高4.6米到6米

暴龙(Tyrannosaurus)的意思是“蜥蜴暴君”

受保护级别:灭绝

大小相当于一辆公共汽车

7年太长!80%的夫妻18个月之痒都过不了

阅读提示:美国一家研究机构根据研究得出一个结论,即新婚夫妇18个月后,新鲜感消失,以前双方隐藏很深的缺点开始暴露出来,从而产生失落感,导致夫妻分道扬镳。以南京一个区为例,一个季度的离婚人数中,过不了18个月之“痒”的占到80%。而另据全国的离婚统计,5年以内的占40%。对此,你是怎么看的呢?

《家人》讯 夫妻间的关爱是有周期性的,有起伏,分高低,在低潮阶段一点小事就会激起对对方的格外不满。

现代人喜欢用一个“痒”字,男人不男为女人之“痒”,妻子施暴乃丈夫之“痒”。

痒了就要抓,就要挠,现代之痒大多是越挠越痒,越痒越挠,直至挠破,血糊肉烂。然后开始新一轮的痒。

美国一家研究机构,有一个研究结论:新婚夫妇18个月后,新鲜感消失,以前双方隐藏很深的缺点开始暴露出来,从而产生失落感,导致夫妻分道扬镳。这是婚姻的一年半之痒。

以南京一个区为例,在2005年第一季度的离婚人数中,过不了18个月之“痒”的占到80%。北京白领女职员林蕾,在公司加班到晚上11点钟,那天她有点发烧,浑身酸痛地回到家,见丈夫倚在床上看电视,看她回来都没有动弹,反而发牢骚:“我真是可怜啊,虽然结了婚,袜子脏了都没有人给洗。”林蕾一跃而起,洗完丈夫所有的袜子,第二天离婚。

真是现代烈女,这年头谁还在乎谁?现代人都喜欢以自我为中心,说离就离。似乎没有离过婚,就不能开始新生活,结婚、离婚不过是人生的预备阶段。

现代人的婚姻如果侥幸闯过了18个月的第一道坎儿,后边又面临着“五年之痒”。据全国的离婚统计,5年以内的占40%。

这个婚姻的“五年之痒”,可能跟第二代出世有关:要了孩子有要孩子的麻烦,不要孩子有不要孩子的问题。鹤岗一美男子剑锋,娶了美女晓雨,婚后生下一女,待到孩子稍大,变得又黑又丑,这成了剑锋的一块心病,整天怀疑这不是自己的孩子,要做亲子鉴定。最终晓雨不得不坦白,自己过去就是这样一个丑女,靠美容变成现在的样子,但基因不能美容,故生出的孩子还是像先前的她。两人只好离婚,好离好散,女的反给了男的一笔钱,不知是精神损失费,还是玷污美男基因的赔偿金?看看,美容竟然也能构成现代婚姻之“痒”。

现代人经济独立,情感活,婚姻的约束力越来越小,家里红旗不倒,外面彩旗飘飘,于是就盛行亲子鉴定。这样一来更闹得现代夫妻容易疑心生暗鬼,搞不清自己的孩子是不是真是自己的,疑心一起,婚姻也就亮起了红灯。孩子也成了现在的婚姻之“痒”。

没有孩子就好受吗?一对年轻的夫妇,婚后三四年没有孩子,男的想要,女的却不要,男的有一次提前回家,看到妻子脱得赤条条正在电脑前跟网友通过网络做爱。这就又多了一条:“网恋”,更是现代婚姻之“痒”。

但,千万不要以为“婚姻之痒”为青年男女所独享,过了“五年之痒”,再往后就是“十年之痒”。结婚头10年离婚的占离婚总数的50%。后紧跟着是“二十年之痒”,结婚二十年之内离婚的占到离婚总数的70%。

此时孩子已经长成,家庭负担减轻,没有让两口子必须凑合下的外在压力了,老账新账、或老伤新伤加在一起,就变得不可忍受了。现代心理学证实,夫妻间的关爱是有周期性的,有起伏,分高低,在低潮阶段一点小事就会激起对对方的格外不满,这个阶段处理不好就会走向离婚。特别是那些有所成就的中年男女,前20年苦于奋斗,或拼命挣钱,或玩命往上爬,当老境渐近,不可能不生危机感,一下子会在感情上变得如狼似虎,厌烦了形式婚姻中的冷漠和疲疲塌塌,便想法打破它去追求更有激情的婚姻。

婚姻度了中年危机,越到后边“痒”的间隔就越长了。最近媒体在热炒婚姻的“四十年之痒”。结婚40年,年至少有60多岁,有的已是七老八十,怎么突然也效法现代小青年闹起了离婚热呢?如上海八十岁老人张翁,嫌老伴太节俭,对他大吃大买各种补品多有唠叨,便一纸诉状告到法院,要离婚。俗语云:“少年夫妻老来伴。”当一对夫妻老了,连做个伴的感觉都没有,自然更不可能相依为命。

到了七八十的这种“痒”,应该是婚姻中的最后一“痒”了,可谓活到老,痒到老,无时不痒,一生都痒。