科学

深海发现11种新物种:白色海绵铺成壮观海床

新浪环球地理讯 北京时间7月29日消息,据美国国家地理网站报道,2010年7月,一个由加拿大和西班牙研究人员组成的探险小组,操控一台名为ROPOS的遥控操纵潜水器,下潜至最深9800英尺(约合3000米)处,对纽芬兰附近水域的海底展开勘测。此次为期20天的探险任务旨在揭开深水珊瑚与其他生活在原始“外星”环境下的底栖生物(即生活在江河湖海底部的动植物)的关系之谜。

参与这项研究的加拿大渔业管理局科学家埃伦-肯金顿(Ellen Kenchington)在接受该国CTV新闻网站采访时说:“确实非常壮观。最新研究发现确实在改变我们对海底生物多样性的认识。我们正在更深的水域看到新的物种。”

1.紫色章鱼

科学家表示,他们本月在加拿大附近大西洋海岸的深海探险中发现了11个潜在新物种,这个尚未得到确认的紫色章鱼便是其中之一。

2.“壮观”海绵

探险小组成员在博客中介绍,这是ROPOS遥控操纵潜水器在最后一次下潜中拍到的由白色海绵铺成的“壮观海床”。这种白色海绵属于钵海绵科。此次下潜覆盖4000英尺(约合1200米)深的水域,发现了类型广泛的生物栖息地,从布满海绵与珊瑚的崖边台地到几乎没有生命存在的多沙海底。

3.不明海鳃

这是加拿大与西班牙探险小组在纽芬兰大西洋海岸的海底探险中发现的不明海鳃,参与该项目的科学家表示,它应该属于海鳃目。据美国加州大学古生物学博物馆工作人员介绍,海鳃(亦称海笔)其实就是软珊瑚,因其一排排水螅体外形类似老式鹅毛笔而得名。

4.遥控操纵潜水器

探险小组使用的遥控操纵潜水器(紧挨不明物体的是机械臂)对弗莱明角(Flemish Cap)附近海底进行探测。弗莱明角还从未有过拖网捕鱼和其他人类活动。弗莱明角海底不时点缀着大片岩层,覆盖着科学家从未见过或极少见过的珊瑚和海绵类型。

马来西亚百年来首次发现濒危毛鼻水獭(组图)(2)

4.生性好奇的小爪水獭

一群好奇的亚洲小爪水獭在安设于婆罗洲岛德拉马格森林保护区的一台摄像机前经过。德国与马来西亚研究小组采用先进的遥控摄像机和夜间探测工具,记录下婆罗洲岛所有三种土生土长的水獭的行踪。据威尔廷介绍,将不同种类的水獭分辨出来并非易事。他说:“问题是,看到它们的时候,还没等你仔细观察,水獭就会迅速溜走。即便是在我们摄像机捕捉到的照片中,水獭也很难辨认。”威尔廷还表示,这些照片将被送至世界顶尖水獭专家那里进行独立鉴别。

5.喷射臭液的巽他臭獾

这只巽他臭獾是德国与马来西亚研究人员在“食肉动物保护”计划中发现的20个不同种类食肉动物之一。它应该是一种让我们退避三舍的动物:与其近亲臭鼬一样,巽他臭獾一旦遭遇威胁,也会从后臀喷射出一股臭烘烘的液体。据威尔廷介绍,虽然不是濒危物种,但巽他臭獾“分布不规则,我们迄今一直没有搞清楚其中的原因。”首届婆罗洲食肉动物研讨会(Borneo Carnivore Symposium)将于明年6月在马来西亚召开,届时会议将重点制定保护巽他臭獾和其他在此次研究中发现的哺乳动物的计划。

6.神出鬼没的滑毛獭

研究人员安设在婆罗洲岛德拉马格森林保护区的摄像机捕捉到这只神出鬼没的滑毛獭(亦称印度水獭)的踪影。这种动物已被列入国际自然保护联盟濒危物种红色名录中的濒危等级,也就是说,它们在野外面临很高的灭绝风险。

威尔廷表示,虽然研究小组发现水獭和别的哺乳动物在其他遭到砍伐的林区数量出现下降,但得到可持续管理的德拉马格森林保护区“的食肉动物类型依旧非常多样。这表明我们可以在不减少生物多样性的同时,有效利用森林。”德拉马格地区采用的可持续伐木做法包括有选择性地砍伐高价值大树,将推土机伐木痕迹减至最低程度。

7.小心翼翼的斑纹麝猫

安设在德拉马格森林保护区的摄像机捕捉到这只斑纹麝猫从森林小心翼翼穿过的瞬间。这种动物已被列入国际自然保护联盟濒危物种红色名录中的濒危等级。由于其在东南亚地区的栖息地快速丧失,这种外形像猫一样的哺乳动物正面临着极大的生存风险。威尔廷说:“当伐木活动增强的时候,斑纹麝猫将是第一批遭受严重威胁的物种之一。这种动物的存在或许表明森林的生态系统没有遭到太大破坏。”

最新一期的《小型食肉动物保护》(Small Carnivore Conservation)杂志将对这些在婆罗洲发现的哺乳动物种类做详细描述,这是由国际自然保护联盟下属小型食肉动物专家组(Small Carnivore Specialist Group)出版的一份杂志。(秋凌)

马来西亚百年来首次发现濒危毛鼻水獭(组图)

新浪环球地理讯 北京时间7月28日消息,据美国国家地理网站报道,德国莱布尼茨动物园及野生动物研究所于2008年开始,与马来西亚沙巴州野生动物保护局及沙巴州林业管理局合作,实施沙巴州“食肉动物保护”计划,利用功能先进的遥控摄像机,对该地区麝猫及水獭等小型食肉动物进行研究。两国研究人员近日公布了他们最新发现的野生珍稀哺乳动物名单,百余年来在沙巴州首露真容的毛鼻水獭名列榜首。

1.显露真容的毛鼻水獭

德国与马来西亚研究人员是在马来西亚沙巴州德拉马格(Deramakot)森林保护区发现这只毛鼻水獭的,这是一百多年来在沙巴州首次发现毛鼻水獭的踪迹。毛鼻水獭在2008年至2009年间德拉马格森林保护区发现的野生珍稀哺乳动物名单中名列榜首。德拉马格森林保护区位于婆罗洲岛北端,占地面积210平方英里(约合550平方公里)。婆罗洲岛被分为三国领土,分别属于马来西亚,文莱及印尼。

两国研究人员是在2008年发现毛鼻水獭的,这是过去十年间在整个婆罗洲首次发现的毛鼻水獭。据领导实施这项研究的德国莱布尼茨动物园及野生动物研究所的安德里亚-威尔廷(Andreas Wilting)介绍,在摄像机捕捉到这张照片以前,连专家也不确定婆罗洲岛上是否还有毛鼻水獭存在。婆罗洲最后一次发现毛鼻水獭是在1997年,当时,一只毛鼻水獭在公路上被撞死。

2.出外觅食的珍稀獭狸

这是动作感应摄像机在德拉马格森林保护区拍摄的獭狸。獭狸名列东南亚濒危麝猫名单榜首,是德国与马来西亚研究人员在“食肉动物保护”计划中发现的20个不同种类食肉动物之一。据领导实施这项研究的威尔廷介绍,虽然獭狸活动范围很大,但这种活跃在湿地的物种仍受到栖息地减少和伐木活动的严重冲击。他的研究团队还首次拍到獭狸的视频片段。

研究小组表示,1997年以来,当地政府对德拉马格森林保护区做了可持续管理规划,在伐木取材的同时,让林区仍可健康生长,这个项目正在获得回报。沙巴州林业管理局的达图克-萨姆-曼曼说:“最新研究发现表明长期性可持续林业管理对我们国家受威胁程度最大的一些物种保护极为重要。”

3.披着“猫”衣的马来麝猫

在婆罗洲岛德拉马格森林保护区拍摄的照片上,马来麝猫像我们展现了像猫一样的外衣。虽然这种哺乳动物在东南亚较为普遍,但科学家仍不确定马来麝猫的准确数量。据国际自然保护联盟(IUCN)提供的资料,麝猫在马来西亚受到该国1972年通过的《野生动物保护法》的保护。这种昼伏夜行的动物是“食肉动物保护”计划中发现的5个麝猫种类之一——尽管德拉马格森林保护区存在商业性伐木活动。

遥控相机拍澳洲深海怪异生物:片脚类动物似妖魔(2)

6. 环状水母

2006年,相机闪光灯照亮了珊瑚海漆黑的海底,显现了一只环状水母的真正颜色。 在正在进行的“澳大利亚深海研究”项目中,研究人员发现了大量的怪异生物,如古老的六鳃鲨、大油鱼、甲壳类动物以及许多未确认鱼类。

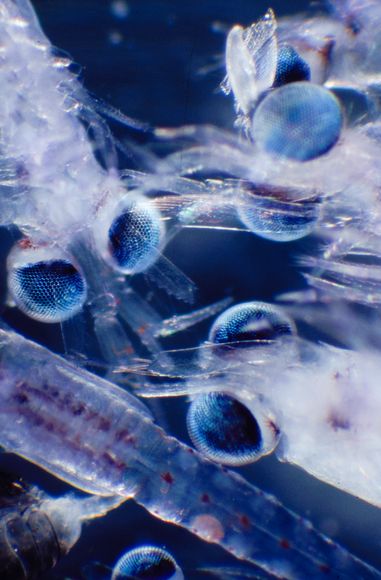

7. 未确认甲壳类动物

这些未确认身份的甲壳类动物图片拍摄于2006年。马歇尔认为,这些暴眼海洋甲壳类动物好像在提醒人们,人类并不是进化的顶点。

8. 大鳞片深海鱼

从这条大鳞片深海鱼身上,可以看到它的皮肤之下好似花纹状网络的神经系统。这些神经系统会告诉大脑关于食物、交配以及敌情的细微信号变化。

9. 鹦鹉螺

在昆士兰脑神经科学研究所近日所公布的图片中,有许多是关于珊瑚海深海软体动物的,如本图中的鹦鹉螺。据“澳大利亚深海研究”项目负责人贾斯汀-马歇尔介绍,“许多软体动物早在人类之前就已经进化出眼睛。但是,奇怪的是,它们的眼睛缺少透镜,因此事实上只起到类似于针孔相机的功能。那么,它们的视觉信息是如何处理到大脑的呢?”

经过无数年的进化,鹦鹉螺的眼睛仍然没有任何变化。马歇尔认为,透过它们的眼睛,或许可以找到上述问题的答案,甚至还可以告诉我们关于我们大脑更多的秘密。比如,该项研究可以帮助科学家理解癫痫症等疾病产生的原因。“澳大利亚深海研究”项目所使用的相机可以在特定的时间进行拍摄,也可以连接72小时不间断拍摄。据马歇尔介绍,未来的相机将采用运动感光快门。

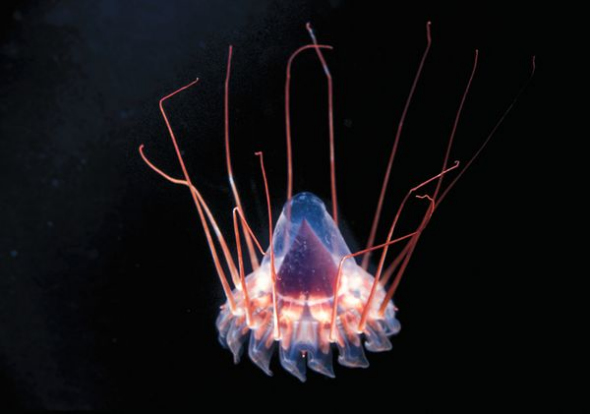

10. 水母

在珊瑚海深处漆黑的环境中,一只水母正发出奇异的光彩。“澳大利亚深海研究”项目科学家表示,这些水母和其他一些深海动物都堪称“活化石”。对这些深海奇异生物的研究,有助于进一步理解和发现人类神经细胞进化的过程。(彬彬)

水下机器人全面勘测印尼海底火山:发现新物种(2)

5.“小赫拉克勒斯”号

6月30日,“小赫拉克勒斯”号靠近卡维奥巴拉特海底火山的深海热液喷口。“小赫拉克勒斯”号是美国国家海洋与大气管理局唯一一艘专用遥控操纵潜水器。“小赫拉克勒斯”号曾在著名海洋地质学家罗伯特-巴拉德(Robert Ballard)创建的勘探研究院有过一段辉煌的历史,此次任务是它退役以后“重出江湖”。“小赫拉克勒斯”号的性能已经得到升级,装备了新的发动机以及一系列成像、传感和通信设备。遥控操纵潜水器作业协调员戴夫-洛瓦尔沃(Dave Lovalvo)在博客中写道:“‘小赫拉克勒斯’回来了,比以前潜的更深、外观更靓、拍摄的照片清晰度更高。”

6.控制中心内部一瞥

7月7日,当遥控操纵潜水器在水下作业时,研究人员聚集在“小赫拉克勒斯”号的控制室观看。在首次深海探险中,包括霍尔登在内的几位科学团队成员通过“控制中心”参与了遥控作业。通过卫星、大屏幕、高速互联网,分别身在印度尼西亚雅加达和美国华盛顿州西雅图的科学家与“小赫拉克勒斯”号建立了联系。身在雅加达的霍尔登说:“远端临场技术代表着海洋研究的新模式,类似于美宇航局控制室。作为正在海上航行的海洋学家,我需要时间去适应。”

7.行色匆匆的海蟹

6月30日,一只白色海蟹匆匆经过卡维奥巴拉特海底火山的深海热液喷口。探险队的科学家称,单纯通过“小赫拉克勒斯”号拍摄的照片,无法确认海蟹的种类。但是,他们补充说,这种海蟹极有可能属于已知生活在深海热液喷口周围的蟹类Bythograeidae。

8.触毛如花朵盛开

布满藤壶的硫磺喷口令来自加拿大维多利亚大学的探险队成员韦雷娜-图尼克利夫(Verena Tunnicliffe)深受震动,称这“尤其令人感兴趣”。这位海洋生物学家6月30日在探险博客中写道:“我们看到它们的触毛像盛开的花朵一样展开,接着重新折回进贝壳。我们从生活在其他热液喷口的类似动物了解到,触手上的白色绒毛是生活于经过热液的细菌的细丝。藤壶可维持这种触毛伴随细菌生长,接着缩回‘舔它们的手指’。”

揭秘德国地下存储核废料盐矿(图)(3)

7 盐滴

2010年6月,Asse II的一名员工使用聚光灯照射岩石移动导致Asse II核废料储藏设施出现的裂缝。废盐矿内出现的裂缝导致水渗入并溶解岩盐。政府现在担忧的是,这一地区的地下水已经被放射性废料污染。目前,每天从废盐矿抽出大约3170加仑(约合12万公升)饱和盐水,以阻止与泄露的核废料混合在一起。诺丁说:“但我们不知道这种措施还能继续多久。这也就是为什么我们需要抓紧时间移除这些废料。”

8 核废料“翻筋斗”

拍摄于上世纪70年代,鱼眼镜头下的Asse II内部景象,一辆装卸机将一桶桶的核废料推过一道筑堤。当时,这些来自核电站的废料仍堆放在这个废弃的盐矿。低放和中放放射性物质包括有毒铀、铑以及钚。诺丁表示,由于缺少存放记录,没有人确切知道废盐矿内储存着多少桶核废料,因此也就没有人知道负责移除的人员可能面临多大的健康风险。他说:“矿内的放射性物质对工人来说可能太过危险,不能进行移除工作。我们必须确定是否存在这种可能性。”

9 吊架控制

2009年6月拍摄于Asse II其中一个密封储藏室,装填站的一个吊架控制设备已经废弃。德国联邦防辐射办公室计划在2010年年末或者2011年初对储藏室进行钻孔,以检测内部环境,这是30年来第一次进行这种检测。工作人员将检测辐射和毒性水平以及爆炸性气体。由于危及人类健康,大部分核废料可能由远程遥控设备进行搬运。

10 辐射检测

一名政府工作人员正在Asse II核废料储藏室密封入口附近对辐射进行检测。联邦防辐射办公室已经为这个核设施的退役敲定了最后期限,时间为10年。但据诺丁透露,还没有找到新的地点储存从Asse II搬运的核废料。他说:“首先要做的就是将核废料运出盐矿,而后建造一个大型临时储存设施。核废料将在这个设施储存多年直到我们找到合适的地点。”(孝文)

揭秘德国地下存储核废料盐矿:存泄漏危险(图)

新浪环球地理讯 北京时间7月14日消息,据美国国家地理杂志网站报道,这组照片展示了一桶桶堆积在德国一个废弃盐矿深处的核废料。令人们感到恐惧的是,废盐矿可能已经充满水,导致当地人面临辐射污染风险。为此,德国政府已决定让核废料“搬家”。

1 核废料堆积

在德国一个废弃的盐矿深处,一桶桶核废料乱七八糟地堆在一起。自上世纪70年代这幅照片拍摄以来,这些核废料就一直无人问津。从上世纪60年代开始,德国下萨克森州的Asse II便成为核废料储存设施,存储的低放到中放的核废料超过10万桶。旨在促进核能发展的世界核协会表示,低放核废料在处理方面不具有危险性,但中放核废料在处理前可能需要进行防护,例如将反应堆组件封入混凝土。

根据2008年的报告,Asse II自上世纪80年代渗漏的水便具有放射性。人们现在担忧的是,这个废盐矿可能已经充满水,导致当地面临辐射污染风险。德国联邦防辐射办公室的官员正计划进行一项规模空前的尝试,找到储存在这个有争议地点的数百吨核废料并进行重新处置。

防辐射办公室发言人沃纳·诺丁表示:“我们当前必须要做的是确定是否存在移除这些核废料的可能性。直到现在,还没有人在世界上任何地区进行过这项工作。”在有关辐射、毒性和爆炸性气体的测试之后,如果一切顺利进行,防辐射办公室计划在2020年之前利用远程遥控装置移除这些致命废物。

2 盐穴

照片拍摄于2009年6月,一名工人站在Asse II地下核废料堆放场的一个盐穴内。1967年至1978年,工人将12.6万桶核废料——90%来自于核电站——堆放在这个曾经的盐矿里面。德国政府希望移除因岩石移动导致泄漏的剧毒物质。这个密封的储藏室位于德国乡村中部地下2460英尺(约合750米),岩石移动对储藏室上方的地质屏障构成威胁。

3 放射性污染检测

2009年6月,一名员工正对Asse II地下核废料堆放场的痕量放射性污染进行检测。1988年,这个国有核废料堆放场第一次被检测出含盐辐射性水渗漏,但直到2008年才对公众公开并就此点燃公众愤怒火焰。自此,对Asse II的控制工作便移交给联邦防辐射办公室。现在,他们已计划关闭这一设施。防辐射办公室发言人诺丁说:“我们的工作是在30多年之后重新获得公众的信任。我们必须保障公众的安全,保护他们免受辐射侵袭。”

国际自然保护摄影奖:猕猴一家三口泡温泉(图)(2)

6.半透明刺水母

美国加利福尼亚州蒙特利市圣卡洛斯海滩附近,刺水母的半透明闪光帮助吉姆-帕特森夺得国际自然保护摄影奖水下类别一等奖。刺水母表面看上去非常美丽,但却有能力给对手以致命一击。在被刺水母的有毒触须蛰到后,人们通常会疼痛不已,一群群漂浮在水中的刺水母有时会令游泳者苦恼不已。刺水母通过它们的针刺令小动物全身瘫痪,然后美美吃上一顿。

7.挣扎求生的野草

位于非洲西南部的纳米布沙漠是世界上最大、最古老的沙漠之一——存在历史长达5500万年。纳米布沙漠拥有无数高度接近1000英尺(约合304.8米)的沙丘,在盛行风的作用下不断移动,就像照片中将挣扎着求生的Astenatherum草丛吹弯腰的大风。但是,在这种恶劣环境下,却生活大约3500种植物,其中一半左右在地球其他地方找不到它们的踪迹。

8.雨水流入湖中

国际自然保护摄影奖还设有风险类别“普吉特海湾奖”,以便当地摄影师可以关注他们自身环境的生态状况。在这张照片中,未经处理的雨水携带着汽车排放的污染物,大量流进桥下的华盛顿湖,对品质优良的鲑鱼造成污染。霍尔表示,其他评委觉得这张获得一等奖的照片的确有助于就地解决环境问题。不过,她说:“乍一看上去,你几乎想在这种雨水中洗上一澡”。

9.旗鱼捕食

在距墨西哥尤卡坦半岛穆赫雷斯岛附近10英里(约合16公里)处的大海,一群旗鱼(学名Istiophorus albicans)正在“围剿”沙丁鱼。旗鱼是海洋上游行速度最快的鱼类,每小时的速度超过68英里(约合每小时110公里)。它们利用自己的速度和大大的脊鳍一起围捕小鱼儿,用它们的矛状嘴刺进猎物的身体,正如摄影师斯图尔特-韦斯特莫兰德所捕捉到的一幕。

这张照片夺得了以国际自然保护摄影奖创始人命名的“沃尔夫艺术奖”,但韦斯特莫兰德解释说,它还及时捕捉到一个稍纵即逝的瞬间。他写道:“旗鱼用矛状嘴刺进沙丁鱼的身体,接着以迅雷不及掩耳之势,将它们吞入腹中。”所有获奖作品都在国际自然保护摄影奖的官方网站展出。(孝文)

探秘格陵兰壮观融冰:百万年冰盖大量消融(图)

冰雪融水蚀刻出45米深的峡谷。

一名野外考察助理正下降至裂隙深处。裂隙底部可能会连接至垂直的井穴(即冰臼),地面上的湖泊便是经由这种井穴把水排入冰盖深处。

与冰块和融水搅和在一起的黑色斑块是冰尘——被风吹至格陵兰岛的粉尘,通常来自远方的沙漠、火场、煤电站和柴油机。冰尘降低冰面的反射率,导致吸收的日照热量增多。

冰尘在冰面上侵蚀出一个壶穴,夜间被冰冻在其中的细菌和水藻排出的气体,现在冒着泡儿浮上水面。

撰文:马克 ·詹金斯 MARK JENKINS

摄影:詹姆斯 ·巴洛格 JAMES BALOG

翻译:陈昊

乍看去,格陵兰岛是一大片刺眼的白,但随着直升机慢慢向岛面降低,色彩逐渐进入我的眼帘。

延续几公里的范围内,融水如蓝色缎带般镶嵌在冰盖边缘。白茫茫的大陆上河流如线,湖泊如斑,还有刻蚀出的一道道裂隙。同时还有一片片非白非蓝,而是褐色甚至黑色的冰面——是一种叫做冰尘的物质导致其颜色变暗。这种看似泥泞的沙状物质是我的四名同僚研究的关键课题。这四位分别是:摄影师詹姆斯·巴洛格,其助手亚当·勒温特,地球物理学家马尔科·泰代斯科与博士生尼克·斯坦纳,后两位都来自纽约城市大学。

巴洛格为冰体留影,同时也拍摄其流失的过程。2006年,他建立起“极度冰川调查组”(EIS),据他说,此举“目的是为正在消逝的事物创建记忆”。EIS已在阿拉斯加州、蒙大拿州、冰岛和格陵兰岛布置下35台抗风雪的太阳能定时拍摄相机,拍摄冰川照片,所有相机连天加夜工作。按照设定的程序,这些相机每年拍摄4000-12000张照片,对冰川进行持续性的记录,如巴洛格所说,就像“代替我们看守世界的小监测员”。

距离格陵兰岛西海岸小镇伊卢利萨特70公里的内陆地带属于融化区,冰盖表层不断遭侵蚀,把蓝冰暴露在外。我们就在这里扎下营地。在压力作用下,这片古老冰盖中的气泡被挤压出来,气泡减少之后,冰体便吸收光谱中红色一端的色彩,于是剩下的蓝色光被反射。

营地扎在一个巨大的融水湖畔。泰代斯科和斯坦纳测量湖深,计划将所得信息与格陵兰岛冰川上湖泊深度的卫星勘测数据进行对比。每天早晨,他们会发出一艘改装的小打窝船搜集数据,船上装着遥控设备、声波定位仪、笔记本电脑控制的光谱仪、GPS、温度计和一台水下照相机。

格陵兰岛的融水湖常迅速排干,让人措不及防。巴洛格曾见识过湖泊一夜之间排干,冰臼(冰层中垂直于地面的井穴)底部打开,把湖水全部抽空。 2006年,由伍兹霍尔海洋研究所和华盛顿大学的冰川学家带领的团队记录下一个面积5平方公里的冰湖排干的过程:超过4千万立方米的水在84分钟内全部消失在冰臼中,流速比尼亚加拉瀑布还要快。

泰代斯科勘测的这个融水湖向外延伸出一条河流,定是通向冰臼的无情大口,我和勒温特决心找到它。装备好冰斧、冰钻和绳索之后,我们就上路了。可是才走了不到500米,冰面上的孔洞就挡住了我们的去路,我们只好在刀刃般的冰峰上跳行,就像在刀尖上玩跳马游戏。

我们换了一条路,在冰盖上前进了几公里,最后虽然没能徒步找到冰臼,但却观察到一个有意思的现象:去的路上,我们跳过的冰窟是互相分离的碗状孔洞,而仅仅半天之后,融化程度已经很严重,孔洞间被奔流的溪水连接起来。

当晚在营地,我们得知,泰代斯科和斯坦纳已经确定了融水湖底部的状况—— 存在着斑驳分布的冰尘。

冰尘由空气中的粉尘被风撒落在冰面形成,其成分包括远至中亚沙漠地区卷来的矿尘、火山爆发产生的尘粒以及烟尘。烟尘来自人工火和野火、柴油机以及煤火发电站。1870年,北极探险家尼尔斯·A·E·努登舍尔德造访格陵兰岛时,发现了这种颗粒精细的褐色淤泥,并为其命名。努登舍尔德的时代之后,人类活动增加了冰尘中的黑色烟尘,同时,全球气候变暖也赋予其新的重要性。

地球物理学家卡尔·埃格德·博吉尔德是土生土长的格陵兰人,他把过去的28年都用来进行冰盖研究。近来,博吉尔德把注意力放在冰尘上。“尽管冰尘中烟尘含量不到5%,”他说,“但却是这一点点烟尘导致冰尘变黑。”黑色降低了冰的反射率,从而提高了热量的吸收,于是导致融冰量增加。

每年,白雪伴着冰尘降落在冰盖上,积雪变硬之后,就把冰尘固定其中。当夏天格外炎热的时候,层层冰面开始融化,包裹在其中的大量冰尘便被释放出来,在表面形成浓度更大、颜色更深的一层物质。“这是一种恶性循环,并且在不断地进一步恶化。”博吉尔德说,“就像给冰面蒙上一层黑色的幕布。”

尽管我们的探险为期很短,却似乎已经看出这种影响。仅仅一周的时间内,冰雪融水已经把我们的营地变成一片泥泞湿地。远方某处,融水湖中的水已经流入我们之前寻找的那个冰臼中。巴洛格的定时拍摄相机捕捉下这一切。“它们记录着地球的心跳。”他说。

探险队离开前,巴洛格说服我下降到营地附近的一个冰臼中。这冰臼足可吞下一辆货车,然而我还是无法抗拒内心的欲望,想要下到这个被巴洛格授予 “野兽”称号的庞然大口中一探究竟。

我拴在结霜的绳索上,向冰臼中下降。下了30米后,我身处围墙状的蓝冰中,浑身被冰冷的飞沫浸湿。头顶上方,三层楼高的冰柱围成边缘崎岖的相框,蓝色的极地天空显现其中。下方,瀑布轰鸣着消失在深渊中,正是这激流凿出了这个井穴。

科学家们曾把黄色的橡皮鸭子、装了传感器的圆球以及大量染料投入冰臼,希望以此记录水流轨迹,找到其注入大海的地方。有的球体和染料后来被发现,但所有的鸭子都不见了。我本来雄心勃勃地想要继续下降,进行更深入的调查,但我又考虑了一下。在绳子上悬挂了20分钟之后,我又爬了上来。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

人类丢弃药物催生抗药细菌威胁海洋生物(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月25日消息 据美国国家地理网站报道,美国科学家警告说,人类随意丢弃的药物正在催生一种抗药性“细菌怪物”,更为可怕的是,这种细菌可在鲨鱼体内大量繁殖,令其染上危险疾病的风险大增。

美国伊利诺斯大学临床兽医学教授马克-米切尔领导实施了这项研究。该研究表明,青霉素等抗生素可能会辗转流入海洋,刺激抗药性细菌在海洋中不断进化和繁殖。米切尔说:“细菌之间基本上存在性行为。它们可以传播遗传物质。”米切尔和同事在七种鲨鱼(如牛鲨、柠檬鲨和护士鲨)和红拟石首鱼体内发现了耐抗生素细菌。

红拟石首鱼生活在伯利兹城、佛罗里达州、路易斯安那州和马萨诸塞州等地区的沿海水域。米切尔指出,虽然基因随机突变可以解释细菌为何具有抗药性,但也有大量证据证明人类对这种细菌的滋生也有着不可推卸的责任。米切尔说:“我们会怎样处理尚未服用完的抗生素?通常会将它们倒入马桶冲走,或是干脆扔进垃圾桶。”

米切尔指出,暴露于这些药物中的细菌会产生抗药性,所以,“我们就有了制造这些细菌怪物的风险。”这些“细菌怪物”可能会引起鲨鱼和其他鱼类染上危险的疾病。研究人员还担心,具有抗药性的细菌最终会重新回到人类的食物链。虽然鲨鱼不是人类饮食的主要组成部分,但我们会食用鲨鱼吃掉的东西,如蟹、虾和其他鱼类。

米切尔警告说,人们应该意识到这些风险,妥善处理食物以避免受到感染。他说:“我会吃像寿司之类的东西。在知道那几类风险后,我们尝试用健康的野生鱼类做寿司,在野外,鱼类暴露于药物的可能性更小。”研究结果将刊登在最新一期的《野生动物医学杂志》(Journal of Zoo and Wildlife Medicine)上。(孝文)