科学

墨西哥湾漏油浩劫:1/4漏油变油珠混入海水

在“深水地平线”井喷现场附近,清污人员焚烧浮油带来滚滚浓烟。油井喷出了近500万桶原油,这使它在海洋油井漏油事故中成为世界第一。

“你能看到生命在挣扎中耗尽,”教区执事P.J。哈恩说道,他正在路易斯安那州的贝丝女王岛上急冲冲地挽救这只身上黏满漏油的褐鹈鹕。这只鸟后来存活了下来。

一只订书钉大小的虾在深棕色的油珠中游动。这次漏油事件对于虾、蟹和鱼的卵和幼虫的影响还不得而知,这些动物是当地经济的支柱。

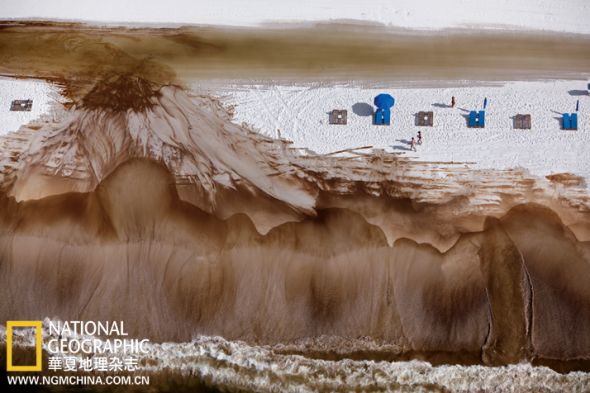

亚拉巴马州橙滩的宣传口号是“把两份白糖般的沙子与一份湛蓝的海水混合”。在六月初,“深水地平线”也加入到这份配方中。

对于石油的持续需求促使石油行业进入深海领域。但发生在墨西哥湾的这次井喷事故促使我们去面对这样一个问题:这个风险值得吗?

深海困局

美国数十年来发现的最大油田位于墨西哥湾深处,但这里也是地球上钻探风险最高的地方之一。

撰文:小乔尔· K. 伯恩 JOEL K. BOURNE, JR。

翻译:杜然

在一个酷热六月天里,英国石油公司(BP)驻路易斯安纳州霍马市分公司的办公室里全是色彩鲜艳的马甲和表情严肃的脸。现在这里成了“深水地平线”钻井平台漏油事故的指挥中心。BP的高管和顾问穿的是白色马甲,后勤小组是橙色马甲,联邦及州政府环境官员是蓝色马甲。记者穿的是紫色马甲,这便于BP公关部的人随时留意他们的动向。在最大一间指挥室的墙壁上,巨大的电视屏幕闪动着漏油地图以及各种应急救援船只的方位。其中一块屏幕上还时不时地出现一场世界杯赛事。

满头银发的马克· 普伦穿着白色的马甲,他是这场行动的副总指挥。作为一名顾问,普伦有着30年的漏油处理经验,从阿拉斯加到尼日尔河三角洲,他曾帮助世界上许多地方清理烂摊子。他发现四周竟然是20年前跟他共事、一起处理埃克森-瓦尔迪兹号油轮泄漏事件的那拨人。他自嘲“感觉就像在搞高中同学会”。

距离海岸线80公里、1600米深的海底,英国石油公司的马孔多油井每四天喷出的原油就大致相当于埃克森-瓦尔迪兹号油轮当年的总泄漏量。4月底,这口油井的爆炸性井喷,使得身居世界最先进钻井平台之列的“深水地平线”变成了沉没海底的一堆烧焦变形的废铁。石油行业此前掉以轻心,仿佛这样的大灾难是决不会发生的。监管者也是如此。墨西哥湾上次发生类似事故还是在1979年,位于坎佩切湾的伊克斯托克1号平台井喷漏油。之后,钻井技术已经获得长足发展,而且石油的需求量如此之大,于是石油公司离开大陆架向更深的海域进发。

在石油行业和政府部门的许多人看来,埃克森-瓦尔迪兹号这样的油轮泄漏似乎才是更大的威胁。海上石油开采的联邦监管机构——海洋矿产管理局(MMS)声称,平台井喷的发生概率不到1%,而且即使真的发生了井喷,也不会造成大量的原油泄漏。普伦说,大规模泄漏变得非常罕见,“直到这起事故发生”。

在英国石油公司霍马分公司里,有一千多号人正组织一次规模空前的油污清理行动。数以万计的人在户外工作,穿着白色防护外套在沙滩上巡视,或坐飞机对海面进行观察,用渔船改装的除油船对付浮油,大量喷洒化油剂。“发现者企业号”钻探船在焚烧从失控的油井回收的甲烷,发出震耳欲聋的咆哮。另一个钻井平台“Q4000”也在焚烧从爆裂的防喷器采集来的石油和天然气。清污行动已经耗费了数十亿美元,但总量达数百万桶的轻质低硫原油仍朝着墨西哥湾边的堰州岛、湿地和海滩蜿蜒漂去。

对石油行业的人来说,墨西哥湾海面以下300米的地方是相对而言的新领域——那是地球上开采难度最大的地方之一。海床从坡度和缓的大陆架跌落至起伏巨大的混杂地形,有深谷,有海岭,还有处在活跃期的一二百米高的泥火山。每天,2000多桶原油从散布各处的天然出口渗漏出来。但达到商业标准的油气藏埋得很深,往往位于易发海底地震的岩盐层下方。海底的温度接近冰点,但油藏的温度可达到200摄氏度;它们像是经过摇晃的滚烫的汽水瓶,就等着谁来把瓶盖打开,好一涌而出。沉积物中埋伏着一处处爆炸性瓦斯气体和甲烷水合物的囊,它们虽然处于冻结状态,但很不稳定,增加了井喷的风险。

认识我们的感官:味道在别处(组图)(2)

相信是这些特殊的体验使人们将这些果浆、树叶收集起来,并一再地去研究和琢磨。当时的人们不知道,这些东西后来将怎样进入人类的历史长河,像蝴蝶的翅膀一般扇起人类文明的海啸。

李有义说:“今天,我们给烟草的定位是嗜好品。我们承认它的危害,但也仍然接受它给人们带来的愉悦。”

这个定论的诞生,经历了无比曲折的过程。

烟草发源于南美洲安第斯山脉。最初的先民们尝试了一切方式使用它,包括极其疯狂的方式。它曾被用作祭品、杀虫剂和麻醉剂。巫师把它和其他麻醉药混合,一起服下,来达到一种接近死亡的状态,因为他们相信只有能够战胜死亡的人才有能力治疗其他人。普通人在吸食烟草的时候往里面混合大量香料以及古柯叶,并坦然地享受它们带来的昏迷和饱足感。因为在当时,食物时常短缺,烟草就是食物的虚幻替代品。

西班牙人登上美洲大陆之后,基督徒们出于对肉体欢乐的羞耻感,本能地抗拒这种癫狂的享乐形式。然而其中的一部分人也禁不住去尝试,然后深深迷恋。烟草被带回欧洲,在每个国家都经历了被鄙夷,然后小范围传播,受到热烈追捧,再被禁止,解禁,再禁止,再解禁的循环往复过程。在这些过程里,人们只是根据道德尺度的变幻改变着对待烟草的态度,并没有人想过追问它是否会给肉体带来伤害。16世纪时,一位塞维利亚医生甚至著书宣称:烟草对于任何内部器官的疾病都有疗效。

直到19世纪,人们才发现烟草中含有尼古丁,它可能是一种危害人体的生物碱。1939年,科学家穆勒首次用病例控制的流行病学方法证明了吸烟和肺癌之间的关系,又过了30多年,尼古丁的成瘾机制才引起重视和恐慌。

然而一开始,人们就知道烟草与自己的神经中枢可能有着密不可分的联系。所以南美洲巫师用它来实现灵魂出窍。虽然之后,人们一再地对烟草做减法,去除里面的其他麻醉添加品,减少用量,用工艺手段降低焦油含量,但始终无法舍弃它那只可以伸入大脑的、具有麻醉力量的手。灾难和战争来临的时候,人们对它无限放纵;需要建立稳定的社会秩序时,人们则试图令其退场。

有个朋友告诉我,他生平第一次抽烟,是小学的时候在游乐园,坐完过山车下来晕眩不止,他爸爸把手里的烟塞进他嘴里,让他吸了一口。

很多人将巨大压力下的城市生活形容为过山车:疯狂、快速、令人晕眩。烟草则成了当代社会的肿瘤,有毒却无法被切除。它还与巨额的财富、利润相关,与人们的道德选择相关,没有什么像烟草一样如此紧密地与现实捆绑、交织在一起。

石光华说酒难喝,可他从不在酒局中提前退场。他对酒有一种顶礼膜拜的态度,喝酒,要喝到天亮,这样“才对得起酒”。他形容自己微醺后的感觉:“就像青藏高原一样,一上去之后就平缓了。最怕的是叫我喝酒,喝到五、六两酒的时候大家散了,等于把我推到半空中,然后一下子把梯子撤走。”

另一位彝族诗人吉木郎格则向我形容他年轻的时候在大凉山中喝酒——彝族人从不独酌,人们围在一起,只拿一只酒碗,共饮一碗酒。喝的时候依次传递,一人一口,每个人都会佯装只抿了一点点,却趁机吞进尽量大的一口。喝完之后,照例都要赞一声:“好酒!”不管喝到的是什么,都赞好酒。

石光华和吉木郎格都是深谙酒道之人。他们向我描述的饮酒状态恰恰代表了中国人的典型饮酒观——酒之美,不在酒香、酒色、酒体,而在于酒精引人进入的喜悦晕眩之境。

自古以来,诗人始终扮演着酒的代言人。

李白说:三杯吐然诺,五岳倒为轻。

杜甫说:白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

有人向我肯定,酒后的灵感确实不同。一些平时没有的东西会无端冒出来,仿佛荒诞、指鹿为马,却又顺理成章,有绝妙的效果。

宋朝以前,中国只有发酵酒,酒精度不过20%,元朝时,蒸馏酒诞生,度数猛然提高到60度以上。我总疑心,卓越的诗篇越来越少,是因为酒性太烈,诗人们还未动笔已经醉倒了。

白酒是中国传统制造中罕有的锋芒毕露者,酒体凛冽,酒香高扬。它的香气成分是世界上所有酒类中最多、最复杂的。迄今为止,气相色谱仪可测试出的香气成分化合物,茅台有963种,几大著名浓香型白酒皆超过600种,而白兰地和威士忌的数字分别是440和264。在全世界的烈性酒中,唯有白酒把浪漫主义气质和想象力发挥到了极致。

最了解其中微妙细节的人却并不是真正的饮酒人。曾娜是一位国家级白酒尝评员。她带领我去参观了他们的尝评现场。一间大会议室里,一排排盛着酒样的小玻璃杯摆在两条长桌中央,尝评员们穿着白大褂,凝神静气而坐。每个人都在飞快地拾起一只只小杯,抿一口,放下,吐到身旁的小痰盂里,另一只。动作此起彼伏、蔚为壮观。

做这份工作,需要精密仪器般的敏锐、细腻、冷静。我询问了评酒现场的许多个尝评员,没有一个人曾经大醉过,因为这样会伤害到他们赖以工作的鼻腔和味蕾。他们表达喜爱的方式仅仅是,把自己格外赞赏的一口酒吞下去。

我很难分辨究竟是曾娜更明白酒,还是酩酊大醉的人们。白酒的令人意外之处还在于它与中国人的体质并不匹配,它的酒度高于诸多西方烈酒,但中国人的酒精代谢能力普遍比西方人低。客观上,这种技术的进步给人的身体带来了更大负担。或许这正是饮酒人所追求的:在酒醉的瞬间获得某种不同凡响的开悟,再由酒精的力量把这种记忆抹去。

我问一个时常酒醉的朋友,你是因为喜欢醉而醉吗?他说:我的身体不喜欢,但我喜欢。

茶的能力与酒正好对应,酒使人醉,而茶让人醒。

早在三国时,茶已经被当作“不眠”的方剂使用。到了唐朝,它的这种独特功效被参禅的佛教徒所发现。僧人坐禅需要清醒的头脑,茶显然是他们的首选良伴。佛教僧侣把种茶和制茶纳入日常活动之中,并沿袭下来。随着八世纪以后佛教禅宗在中国南方的发扬光大,茶叶种植也被推广到南方各地。唐朝上元初年(公元760年),出身禅寺的陆羽著出三卷《茶经》,这是世界上第一部茶叶专著。禅和经,影响中国此后一千年茶叶发展史的两大核心要素至此就已齐备。

“这杯龙井有什么你熟悉的味道吗?”姜丽妍开着一家茶艺馆,今天为我和另外两位学员教授绿茶。

“龙井味儿。”我干巴巴地回答。

“哈哈!”姜老师笑了,揭晓答案:“黄豆味儿,因为这泡的火功比较老。”

陆羽《茶经》之后直到清末,问世的茶叶专著在百部以上。后人们循着《茶经》中以茶术为重的理念,为茶叶的品相、等级、工艺、品鉴、用水、冲泡定下了无微不至的条例。喝茶成了一门学问,不单门槛极高,槛内也是云雾缭绕。就有学生因为“喝了一辈子好茶,还是不知道好在哪儿”跑到姜丽妍门下求学。

姜丽妍有个法国学生,职业是香水师,据说鼻子被上了保险。第一次上课,他尝了一杯火工不够到位的低山铁观音,说:“这是生猕猴桃皮的味道。”令姜丽妍拍案惊奇。

茶的香味类型极多,经常被人提及的就有兰花香、桂花香、栀子花香、玫瑰香、蜜糖香、奶香、桂圆香、桃香、橘子香、苹果香、毫香、枣香、樟香、板栗香、糯米香、薯香等。依外行人的鼻子,无法分辨这些类比的附会程度,但内行人都言之凿凿。

科学家们验证,一般人的鼻子能够识别4000种以上的气味,天赋异秉者最高能达到一万多种。由于我们的味蕾能力有限,只能识别酸甜苦咸四种味道,若将鼻息封闭,我们甚至很难分辨葡萄和桂圆的不同。因此,人们的赏味之乐几乎完全寄托在香气之上。茶汤中的苦涩之味是难以尽除了,人们便费尽周折地使用晾晒、揉捻、翻炒、烟熏、烘培等各种手段,使茶叶散发出另一些物质的味道,并沉溺其中。

这是中国茶独有的特点。欧洲人至今还只识红茶之浓重,并往里兑上牛奶、蜂蜜,使它更像一份甜点;中国人却以香气为媒,在一杯看似清淡的茶汤中,寄托对物和欲的终极迷恋。

我遇见过众多痴情茶友,争相向我描述茶的神奇魔力,比如“喝到哽咽,流下两行清泪”、“心生感激”、“默默无语却心境澄明”,等等。其中,南普陀寺的传明法师的回忆最生动传神。

“那是一泡矮脚乌龙。一入口,茶在舌和口腔之间萦绕,甘润顺滑,一层层转下去,直通透到手脚,身体舒坦、绵软、喜悦、充盈。茶味有一点辛辣和涩度,恰好使得唾液如涌泉,后味甜润。香气特意去寻,好像又找不到了。耐泡,泡到没有汤色了,还是好喝。这种感觉持续了三天之久。”

我捎了上好的铁观音送给一位对茶有爱好的朋友,那是我打入专业人士内部获得的福利。两个星期后,茶被退了回来。

朋友说:“确实好。拿它和我家里的其他铁观音一比,高下立判。但我本来是喜欢那些茶的,如今觉得它们不好了,这很没道理。我不想追求这种经验。”

人们到底在茶中寻找什么?历朝历代,不同文化背景的人们有不一样的答案。茶叶推广过程中,禅宗僧人是主要力量之一,因此禅宗的饮茶观念也被裹挟着传播到俗世中间。依禅宗看来,做凡事尽在修行,在饮茶的过程中,茶气茶味可用来修鼻根、舌根,感受“扯脱”之境,超越相对,寻找和巩固认识外物的智识。用这种方法借饮茶修行的人,由此创造了“茶禅一味”之说。

宋时,理学思潮盛行全国,诞生了“斗茶”风。人们用瓶煎水,接着放茶末入茶盏,注水调膏,调出鲜白的汤花。汤花保持一段时间后渐渐散退,盏内出现一圈水痕,而先出现水痕者便为负。“斗茶”时,人们澄心静虑、庄严肃穆,以调膏来训练沉思、自省之功。

到了元朝,饱经战乱的国人渐渐忘却了茶道中的种种仪轨,将注意力转回茶味本身。饮茶人中也有了饕客。随着明清制茶工艺的精进,越来越多的人们在茶的“至味”中寻找出世之境。这让日本人感到大为痛惜。茶随禅宗传入

日本后,茶道被推向严苛、复杂和隆重的极致。饮茶行为的外延扩大到仪容、神色、举手、投足、坐、立、行走。饮茶既同于审美,也是哲学思辩、伦理拷问和宗教仪式。

如今经济繁荣,各种传统一起做“复兴”状并列于前。提神、怡情、修行、享乐、恋物,任君自便。

回到茶本身,它终究是物。双子叶植物纲,杜鹃花目,山茶科,常绿灌木或小乔木植物。它的外部形态、干物质化学成分,在漫长的进化过程中的此一瞬间,是固定不变的。而酒亦然,烟也亦然。

人与酒烟茶相交的这漫漫长史中,与其说人们在饮茶、喝酒、吸烟,不如说人们在借着咖啡因、酒精、尼古丁的妙力自我开启、自我凝视、自我表达。虽然看似默默无语,其实却滔滔不绝。

老子说:有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰:道。

若此“道”存在,那么也不枉我们对彼物的一番上下求索。

若对此“道”无求,尽可坦然高呼一声“多巴胺万岁”。当这茶汤、酒浆和烟云进入我们的口腔和呼吸道,化为一组直击大脑的信号之时,它们的功德既渺小又伟大。

重访墨西哥巨型水晶洞:一滴水内含2亿病毒(2)

7.独居堡垒

在水晶洞内,三位科学家身穿为其量身打造的重达45磅(约合20公斤)的制冷服,从而将任务时间从15分钟延长至一小时。

8.制冷帐篷

科学家在水晶洞外地下营地的一个起到制冷作用的帐篷内休息。这个山洞湿度达90%,而温度也高达118华氏度(约合48摄氏度),一个毫无准备的人进入里面,会在30分钟内一命呜呼。

9.陌生土地上的陌生人

如果不是工业泵,水晶洞可能会被滚烫的热水所淹没,工业泵的使用为水晶洞中银、锌、铅等矿物的开采提供了便利。

10.“玻璃心”

科学家桑德拉·布利斯诺·普雷托检查从水晶洞中搜集的石膏水晶样本。

11.巨型水晶柱

在这个两层楼高、足球场大小的水晶洞内,形成了一百多尊巨型水晶柱。(孝文)

重访墨西哥巨型水晶洞:一滴水内含2亿病毒

新浪环球地理讯 北京时间10月12日消息,据美国国家地理杂志网站报道,2000年,科学家在墨西哥奇瓦瓦沙漠奈卡山脉下1000英尺(约合304米)的深处发现了一个巨型水晶洞,堪称又一个自然奇观。2008年和2009年,科学家重返墨西哥巨型水晶洞,在探险中又揭开了诸多生物学谜团,发现了一座四壁布满罕见结晶体的“冰宫”。在美国国家地理频道定于10月10日首播的纪录片《走进失落的水晶洞》(Into the Lost Crystal Caves)中,观众将有幸再次看到巨型水晶洞里面的奇观。

1.地下“水晶宫”

2000年,身穿橙色制服的科学家正在现场勘测在墨西哥奈卡地下1000英尺(约合304米)的地方发现的一个巨型水晶洞。

2.水晶“花椰菜”

2009年12月,在地下大约500英尺(约合150米)、水晶洞顶新发现的“冰宫”地面和屋顶长出的水晶“花椰菜”。

3.凉爽的“冰屋”

2009年,水晶洞中的一名探险队员在立方形的“冰屋”(Ice Cube)中冻得瑟瑟发抖。所谓的“冰屋”,是一个用空气冷却、四周是塑料的帐篷,以便在极端潮湿和闷热的水晶洞顺利完成两小时的任务。虽然水晶洞闷热潮湿,这个便携式避难所的温度从不会降至极低的水平,保证探险队员过热的身体回到安全水平。

4.“亚瑟王之剑”

所谓的“亚瑟王之剑”结晶体从水晶洞的地面突出来。据美国迈阿密大学矿物学家约翰·拉科万介绍,这个刀刃式冰柱展现了像钻石一样的外形,这种外形是迄今在水晶洞以外的任何巨型水晶体中所看不到的。

5.闪闪发光的晶体

2009年,罕见的晶体结构像细细的光学纤维,照亮了新发现的“冰宫”洞穴的地面。

6.病毒的温床

2009年12月,佩内洛普·波斯顿(Penelope Boston)、迈克尔·斯皮尔德和丹尼尔·温格特(Danielle Winget)等三位科学家从水晶洞的一个水坑搜集样本。事后,实验室分析结果表明,这个冰洞中的每一滴水,最多竟然含有2亿病毒。

日本海底火山发现海洋蜗牛外壳覆盖毛发(组图)(2)

5.半透明原足目动物

这个半透明、长着腿的原足目动物是在澳大利亚附近珊瑚礁中发现的,也是海洋生物普查期间发现的潜在新物种之一。除了新发现的物种,海洋生物普查还为研究未来海洋变化树立了一个基准,如气候变化、海洋酸化和过度捕捞等。这项调查还提出了进一步研究海洋的先进工具,包括用以发现那些因体型太小致使肉眼看不到的物种的DNA条码。

6.新种水螅水母

在这张日期不明的照片中,一个橡子大小的水螅水母看上去就像是“黑武士”达斯·维德戴的头盔,在冰冷刺骨的北极深海中慢慢游动。这种水螅水母被称为Bathykorus bouilloni,一台遥控机器人在水下1英里(约合1.6公里)处发现了数百只,这表明,在此之前连成群结队生活的物种也成功逃过了科学家的“法眼”。

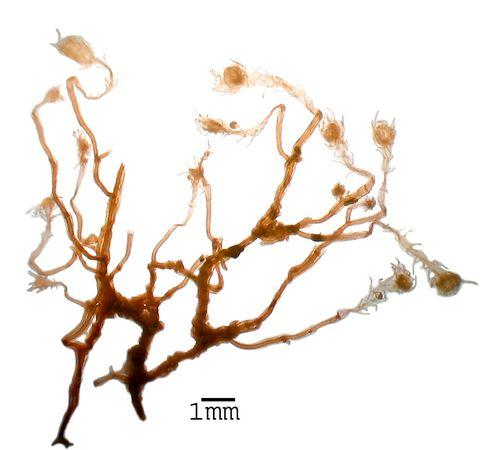

7.深海水螅虫

这个新物种的成员最早发现于西班牙的加的斯湾,它们在那里十分普遍。海洋生物普查项目科学家的进一步研究发现,这个物种还生活在大西洋东北部的深海。这些水螅虫常常吸附于深海碳酸盐烟柱和珊瑚残骸中,在纤细、分叉的群落共同生长。

8.新桡足类动物

虽然这种羽毛状的新桡足类动物种类在10月3日才对外宣布,但科学家早在2006年就在非洲西部的大西洋海面以下3英里(约合5公里)处发现了它们的踪影。当海洋生物普查项目科学家还在大西洋东南部和太平洋中部发现这种学名为Ceratonotus steiningeri的桡足类动物后,他们对分布如此广泛的物种在如此长的时间内未被发现而感到十分惊讶。这种桡足类动物身长只有百分之一英寸(约合0.5毫米),这或许是科学家未能找到它们的原因之一。(孝文)

探秘婆罗洲巨型洞穴网:发现6万年细菌(图)(2)

5.蝙蝠洞

鹿洞高656英尺(约合200米),宽492英尺(约合150米),里面生活着超过500万只蝙蝠,每天它们的排泄物就达半吨重。据悉,这种洞穴形成于雨水和二氧化碳(主要来自于土壤)结合后的酸性溶液,随着时间的推移,将下面的石灰岩层溶解。艾维斯说,沙捞越姆鲁山为山洞的形成造就了完美的条件:纯石灰岩、降雨量丰富、富含碳的热带雨林:“这些因素结合起来,就形成了世界上最大的一些洞穴。”

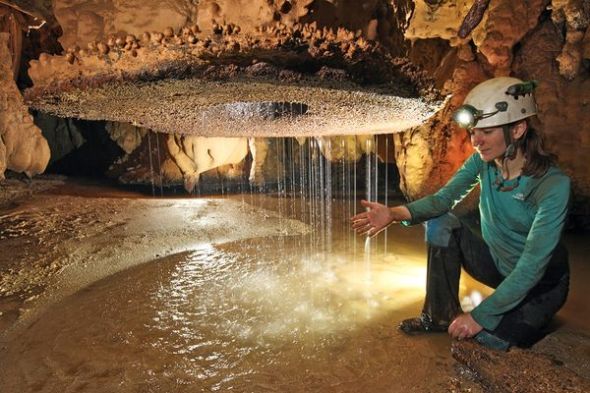

6.“莲蓬头式沐浴喷头”

一个莲蓬头式沐浴喷头结构看上去就像是装饰用的水景,探险队成员吉娜-莫斯利将手伸进从上面喷洒的水里。艾维斯称,这是“非同寻常”的发现,至今依然令地质学家感到困惑,他们也不确定“莲蓬头式沐浴喷头”是怎样形成的。据艾维斯介绍,从总体上讲,沙捞越姆鲁山洞网络的石灰岩沉淀物的历史可追溯至距今300万年前,它们起到“地球历史宝库”的作用。例如,在一些年代不足35万年的沉淀物中,化学痕量成分“能以极其精确的程度告诉我们那个年代的气候状况”,而古代花粉微粒则会“告诉我们当时生长在该地区的所有植物形式”。

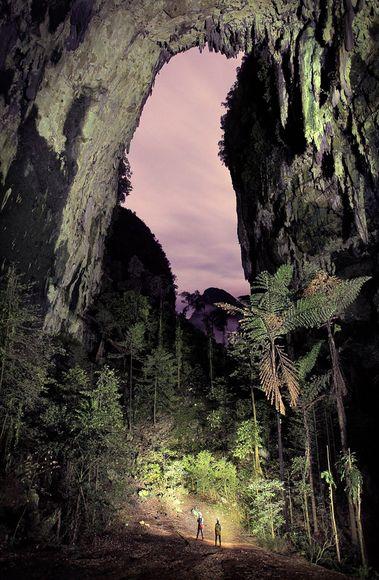

7.世界最大洞窟

在今年5月的探险中,两名探险队员站在鹿洞的南口下面。最新探险活动是“姆鲁山洞计划”(Mulu Caves Project)的一部分,该计划从1978年开始实施,旨在绘制沙捞越姆鲁山洞结构图,搜集相关数据。2011年计划实施的活动包括,使用激光技术对世界上最大的洞窟——沙捞越洞窟(Sarawak Chamber)进行精确测量。据艾维斯介绍,根据之前几次测量,沙捞越洞窟的容积约为3.9亿立方英尺(约合1100万立方米),“是世界上最大的封闭空间”。(孝文)

大量有毒泡沫堵塞巴西河道(组图)(2)

5. 最恐怖的一年

本图拍摄于2003年,皮拉波拉-杜邦姆-耶酥小镇的清洁工人正走在铁特河的一座桥梁上。据里贝罗介绍,2003年是铁特河受有毒泡沫污染最恐怖的一年。当年,一次失误导致大坝水闸大开,猛烈的水势将河底的沉积物搅起,在水面上形成了一层有毒硬金属层。

6. 飞扬的泡沫

铁特河上积聚的泡沫经常也会被风吹到半空中。本图显示的就是2003年7月发生于皮拉波拉-杜邦姆-耶酥小镇的泡沫飞扬事件。这些飞扬的泡沫中含有硫化氢,硫化氢是河流污染中常见的一种生成物,能够刺激人类的眼睛和呼吸系统。里贝罗解释说,“当有毒物质落下后,它就会像酸雨一样,伤害植物和建筑物。”

7. 泡沫地毯

2003年7月,在巴西圣保罗皮拉波拉-杜邦姆-耶酥小镇,一个孩子正在观察铁特河上一大片白色的泡沫。泡沫将河面覆盖得严严实实,好像地毯一样。铁特河长约1150公里,穿过圣保罗州。美国加州大学科学家将铁特河形容为一条“开放的下水道”。

8. 有毒的倒影

2010年8月30日,巴西圣保罗皮拉波拉-杜邦姆-耶酥小镇的一栋建筑倒映在漂满有毒泡沫的铁特河中。里贝罗认为,虽然减少河水中的重金属污染是当务之急,但是最根本的解决方案就是在洗涤剂等可生物降解产品中限制使用磷酸盐和含磷物质。“清污处理并不能够解决这个问题,我们需要新的立法来禁止这些物质。”(彬彬)

大量有毒泡沫堵塞巴西河道(组图)

新浪科技讯 北京时间9月25日消息,据美国国家地理网站报道,在巴西圣保罗皮拉波拉-杜邦姆-耶酥小镇,有一条巴西污染最严重的河流--铁特河。9月4日,大量有毒泡沫堵塞了铁特河河道。在全球水资源危机日趋严重的今天,铁特河的污染问题备受关注。国家地理新闻近日公布了一组关于铁特河污染问题的图片,详细介绍了铁特河有毒泡沫污染问题的来龙去脉。

1. 开放的下水道

巴西当地非盈利性环保组织“抢救大西洋森林”组织自1993年起就一直跟踪监测和研究铁特河的水质问题。“抢救大西洋森林”组织水资源项目协调人玛鲁-里贝罗介绍说,这些有毒泡沫主要是由来自附近的巴西最大城市圣保罗的未经处理的家庭污水引起的,污水直接通过下水管道排入铁特河。当污水与磷酸盐和含有磷成份的物质(如可生物降解洗涤剂)混合后,就会形成泡沫。这种现象通常出现于巴西的干旱季节,即6到8月。这段时间河水水位下降,污染物更容易集中,密度更大。据巴西国家气象局介绍,今年8月是自1943年以来巴西最干旱的一个月,严重的旱情使得有毒泡沫数量惊人。在巴西其他地方,干旱的天气使得亚马逊河水位处于47年来最低。

2. 漂浮的泡沫

本图拍摄于9月4日,拍摄地点为巴西圣保罗皮拉波拉-杜邦姆-耶酥小镇。工业污水中含量超高的重金属使这些泡沫具有很强的毒性。这些重金属会进入鱼类体内,导致鱼类身体畸形(如长出多余的鳍等),进而还会威胁以这些鱼类为食的其他动物和人类的健康。同样,有毒物质还会损害植物,腐蚀墙壁和建筑物。里贝罗介绍说,自20世纪90年代后期开始,当地已经在努力清洁河道,以求减少重金属污染。经过数年的努力,部分河道的水面开始变得更干净,开始有鱼类重返这片水域。不过,铁特河现在的污染主要来自于未经处理的家庭污水,如用过的洗涤剂、肥皂、牙膏等。

3. 洗衣机效应

在水坝附近,铁特河的泡沫污染尤其严重,有毒泡沫的密度很大,比如9月4日发生于皮拉波拉-杜邦姆-耶酥小镇的泡沫堵塞河道事件。里贝罗解释说,大坝附近翻滚的水体会产生更多的泡沫,就与洗衣机的搅动产生泡沫的情形类似。

4. 洒水装置

本图拍摄于2003年7月。图中,位于皮拉波拉-杜邦姆-耶酥小镇铁特河上的一座桥梁上,洒水装置正在喷水,来尽量清除铁特河上大规模爆发的泡沫。

美国水域出现大量死鱼 疑墨西哥湾漏油所致(图)

10日在美国路易斯安那州普拉克明县查兰德海湾(Bayou Chaland)地区发现大量死鱼,其中包括绯海鲷、红大马哈鱼、小虾、螃蟹和淡水鳗。(图片提供:P.J. Hahn, Plaquemines Parish)

在死鱼之间可以看到漂浮的石油,这些死鱼是10日在受到墨西哥湾石油泄漏事故严重影响的路易斯安那一片沼泽地发现的。(图片提供:P.J. Hahn, Plaquemines Parish)

10日在路易斯安那州发现大量死鱼,其中大部分可能是由每年夏季在墨西哥湾不远处形成的“死区”引起的。“死区”是水体里含氧量很低的区域。(图片提供:P.J. Hahn, Plaquemines Parish)

新浪环球地理讯 据美国国家地理杂志网站报道,美国专家表示,9月10日在路易斯安那州普拉克明县查兰德海湾(Bayou Chaland)地区的沼泽地发现大量死鱼,这些鱼可能是由每年出现的低氧情况引起,不过墨西哥湾的漏油事故或许也是一个致死原因。

据路易斯安那州立大学(LSU)的鱼类生物学者比罗桑塔·查克拉巴蒂介绍,每年墨西哥湾附近形成的庞大的低氧“死区”,会导致大量鱼类死亡。农业水土流失导致大量营养物质进入密西西比河,使嗜氧型藻类疯狂生长,导致其他海洋生命窒息死亡。查克拉巴蒂表示,墨西哥湾漏油事故扩大了这个死区,因为嗜油菌消耗的氧气比藻类更多。

路易斯安那野生动物与渔业保护局的发言人奥利维亚·沃特金斯表示,出现大量死鱼的水体在低潮期与周围环境隔绝开来,把鱼类都限制在一个低氧区。路易斯安那州立大学的查克拉巴蒂说,虽然如此,“这一地区的鱼类死亡现象并不罕见,事实上如果低潮使这里与墨西哥湾隔开,生活在这一水域的鱼类也将窒息死亡。在做进一步检测前,我们还不清楚导致路易斯安那州的鱼类大量死亡的最终原因。”

不过路易斯安那州立大学的鱼类毒物学家凯文·克雷诺表示,“要是有人能确定这些鱼的死亡原因,他会感到非常吃惊”,因为给鱼进行尸检经常得不到确定结果,部分原因是因为鱼腐烂很快,根本无法找到足够新鲜的样本。另外,还有很多导致鱼类死亡的原因无法排除。即使在死鱼体内发现污染物,也不能说明这些化学物质的毒性足以杀死它们。

普拉克明县海岸带管理部主管P.J。汉恩拍到的一些死鱼照片显示,死鱼附近漂着棕色物质。汉恩说,这些物质可能是石油。然而路易斯安那州立大学的克雷诺说,至于是不是泄漏的石油导致这些鱼死亡,“我还需要进行更多研究”。

很有可能墨西哥湾石油是导致鱼类大量死亡的众多因素之一,例如农业污染物和分洪等,这些因素使生态系统变得更加脆弱,导致鱼类大量死亡。他说: “这些沼泽地正受到严重影响。我们与这些海岸环境产生互动,已经使它们发生了很大改变。我们接触这些系统越多,它们就会变得越脆弱。”(秋凌)

墨西哥海底洞穴现一万年前美洲最古老人类尸骸

新浪环球地理讯 北京时间9月16日消息,据美国国家地理杂志网站报道,考古学家在墨西哥尤卡坦半岛沿岸的海底洞穴中发现了美洲大陆最古老的人体骨骼之一,根据放射性碳年代测定法,科学家判断这具男性尸骸距今已有一万多年的历史,这将对古人类最早移民到美洲的时间判定提供新的线索。

海底洞穴惊现古人类尸骸

这具尸骸属于一个考古学家称为“小洞青年”(Young Man of Chan Hol)的男性古人类,其历史可以追溯到尤卡坦半岛尚是半沙漠地区的年代,或许能帮助揭示第一批定居者如何到达美洲大陆,以及他们的来历。“Chan Hol”(玛雅语的意思是“小洞”)洞穴在距坎昆以南大约80英里(约合130公里)的地方,就像深深嵌入加勒比海岸的圆凿。

2006年,在进入海底洞穴入口(位于水下大约10米处)以后,德国潜水者游了1800多英尺(约合550米),穿过布满岩层的黑暗隧道。他们在那里意外地发现了冰河时期的古人类残骸,立即通知了附近金塔纳罗奥州的考古学家。过去三年间,由墨西哥萨尔蒂略沙漠博物馆馆长阿图罗·冈萨雷斯(Arturo González)领导的一个研究小组,一直在研究和记录现场发现的骸骨,以便不会失去任何有价值的线索。

今年8月底,研究人员潜水进入洞穴,打捞出骸骨,放入盛满洞穴水的塑料袋中,然后密封于塑料箱中,以供在实验室进行研究。据研究人员介绍,大约一万年前,冰河时期的冰雪消融,导致海平面上升,淹没了当年埋葬这些尸骸的地方。他们由此得出结论,在洞穴被淹没以后,人类根本无法在里面生存,这也是他们认为“小洞青年”的历史至少有一万年的原因。

有助考证美洲早期定居者来源

冈萨雷斯表示,骨骼的准确年代必须由正在实施的放射性碳年代测定法确定,这项工作应该可以在三到四个月内完成。“小洞青年”骸骨是研究人员在图卢姆小镇周围的海底洞穴发现的第四具骸骨,而在其他三具骸骨中,其中一具名为“纳哈伦的女人”或“纳哈伦的伊夫”(Eve of Naharon),据认为年代比“小洞青年”还久远,估计有1.2万年左右的历史。

研究人员表示,“小洞青年”60%的骨骼保持完好,对于一具有一万年历史的尸骸来说极为罕见。尤其是他的牙齿,由于没有磨损,研究人员认为他在相对年轻的时候死去。据冈萨雷斯介绍,目前,这些骸骨封存于一个特制容器中,在接下来的半年到一年时间里风干,矿物质随着时间变硬,从而令残骸不像现在这么脆弱。在此之后,研究人员将对它们进行扫描以制作三维电脑模型,这样就可以与其他古代美洲土著人残骸骨骼进行比较。

冈萨雷斯表示,发现于金塔纳罗奥州洞穴的骸骨可能迫使科学家改变对美洲早期定居者的原有看法。例如,“小洞青年”和“纳哈伦的女人”的头骨结构特征表明,它们的主人应该是南亚人和印度尼西亚人的后裔,并非是像北美其他已知早期移民一样,来自于北亚。冈萨雷斯称,这项发现支持了一种观点,即在不同历史时期,有好几批人通过曾经连接西伯利亚和阿拉斯加的但现已沉没的大陆桥,经白令海峡进入北美。

死因尚难以确定

据德国海德尔堡大学地质学家沃尔夫冈·斯蒂尼斯贝克(Wolfgang Stinnesbeck)介绍,今天,墨西哥尤卡坦半岛表面被雨林所覆盖,而在“小洞青年”生活在那里的时候,尤卡坦半岛是一片半干旱的大草原。斯蒂尼斯贝克没有参与冈萨雷斯的研究。他说:“尤卡坦半岛表面很干燥,没有江河湖泊。”斯蒂尼斯贝克指出,当时,古人类很难找到饮用水和阴凉处,只好躲避于地下洞穴,到那里寻找饮用水。

冈萨雷斯表示,地下洞穴可能还起到精神上的作用。冈萨雷斯指出,研究人员发现“小洞青年”时,他的骸骨的姿势不同寻常:两腿弯曲,胳膊沿着身体两侧抱拢,这表明有人有意将“小洞青年”放在洞穴里,或许是作为葬礼的一部分。

冈萨雷斯说:“我们目前确实不清楚‘小洞青年’的死因,但鉴于发现时他的奇特姿势,我们认为他是被人放到这里的。”他补充说,研究小组还在洞穴内发现篝火证据,这或许表明照亮洞穴是葬礼仪式的一部分。

由于到处是钟乳石和石笋,发现“小洞青年”残骸的洞穴可能被选作他的安息之所。钟乳石和石笋都是圆锥形岩石,前者倒挂于洞顶,后者从地面突出来。冈萨雷斯说:“紧挨‘小洞青年’头部的是一组钟乳石,这可能让‘小洞青年’的亲人想到要将此地作为他的安息之所,或是死后重生之路开始的地方。”(秋凌)