文化

考古学家海底研究万年前人类尸骸照片公布(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月20日消息,据美国国家地理网站报道,2006年,考古学家在墨西哥尤卡坦半岛沿岸的一个海底洞穴发现了一具距今一万年的古人类尸骸。以下是一组考古学家在现场取证研究的镜头。

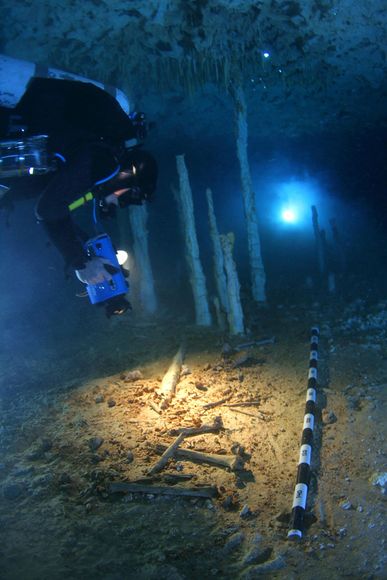

1.测量古人类尸骸

考古学家正在墨西哥图卢姆小镇附近“Chan Hol”(玛雅语的意思是“小洞”)海底洞穴中对一块骨骼进行测量,这块骨骼来自于一具距今1万年的古人类尸骸。所谓“小洞青年”尸骸发现于2006年,今年8月底被从洞穴中打捞出来。

2.“小洞青年”尸骸

在8月底被打捞上来以前,“小洞青年”尸骸在海底洞穴静静躺了大约一万年。多年来,科学家一直在那里研究和记录现场发现的骸骨,以便不会失去任何有价值的线索。

3.对尸骸拍照

在墨西哥加勒比海岸附近图卢姆海底洞穴,考古学家对“小洞青年”尸骸拍照。

4.在水下潜行

考古学家在发现“小洞青年”尸骸的海底洞穴潜行。今年8月底,他们将这具尸骸从那里打捞出去。洞口在水下约30英尺(约合10米)处,而“小洞青年”尸骸就发现于1880英尺(约合550米)深处。(孝文)

研究称早期霸王龙个头矮小不及人类(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月20日消息,据美国国家地理网站报道,美国研究人员表示,虽然霸王龙在白垩纪的食物链中处于“塔尖”,但在大多数霸王龙种类最早现身地球的8000万年里,它们堪称“侏儒”, 还没有人类块头大。

考古学家近年来发现了大量霸王龙化石,仅在去年,就确认了六个霸王龙新种类,这些证据表明,霸王龙科在进化晚期,生长速度变得飞快。研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。美国自然历史博物馆古生物学家斯蒂芬·布鲁萨特(Stephen Brusatte)说:“10年前,我们只知道5种或6种霸王龙,它们全都非常相像,都是像霸王龙一样的顶级掠食者。”

“现在,我们掌握了20种霸王龙的化石证据,从侏罗纪到白垩纪,历史跨度达一亿年。它们体型大小不一,小到如犬般大小,大到像霸王龙那样的庞然大物。”霸王龙从鼻子到尾巴尖长达40英尺(约合12米)。布鲁萨特正在哥伦比亚大学攻读博士。霸王龙最早在距今大约1.65亿年前的侏罗纪中期在地球上出现。

虽然它们在长达8000万年的历史长河中身体一直很矮小,但早期霸王龙种类都像霸王龙一样,是两足掠食动物,具有像“门齿”一样的牙齿。但是,霸王龙科动物早期和晚期的身体结构也存在明显差异,例如,有些手臂更长,或者头部相对小。布鲁萨特说:“最古老的霸王龙和霸王龙之间存在明显差异。但这一切经过了一亿年的进化历程。”

美国马里兰大学霸王龙科动物专家托马斯·霍尔兹(Thomas Holtz)说:“我习惯于将早期霸王龙比喻为侏罗纪和白垩纪早期的豺类。它们都很难缠,体型不大,欺软怕硬,专门猎食小恐龙,而将大家伙留给像异特龙这样的顶级掠食动物。”霍尔茨没有参加布鲁萨特的最新研究。

布鲁萨特称,霸王龙体型突然增大的准确原因和方式尚不得而知:“大约8000万年前,它们不仅在身体方面变大,而且在生态学方面也变得强大。成为主导食物链的顶尖掠食动物。”对于古生物学家来说,不幸的是,这个相对突然的进化转变发生在持续1500万年的侏罗纪中期,科学家发现的这个阶段的化石记录非常少。

布鲁萨特介绍说,科学家仅仅知道,“在霸王龙出现的头8000万年,还有别的大型食肉掠食恐龙,如异特龙和斑龙。在其存在的大部分历史,霸王龙的发展都受到限制。但是,出于某种原因,其中多数大型掠食性恐龙灭绝,霸王龙终于等到了扬眉吐气的良机。”即便新发现的霸王龙化石提供了有关这个恐龙家族发展状况的重要证据,但高科技分析让科学家对霸王龙及其近亲的总体情况有了更为清晰的认识。

例如,霸王龙可能行动迟缓,但拥有敏锐的嗅觉和听觉,当然,还可以给猎物以致命一击。科学家利用CT扫描等成像技术,正在重建霸王龙的行为和能力,此类技术可以揭示它们的脑部大小和内耳结构。另外,用电脑制作的生物力学模型正将大量数据融入电脑程序中,用以确定恐龙肌肉力量,揭示它们如何使用前肢。

科学家还发现了一些处于不同生命阶段的恐龙的化石,包括霸王龙的化石,将这种信息输入到含有体型和年龄数据的软件中,他们就像研究活的动物一样,可以模拟恐龙生长与成熟方式,进而增进我们对曾经所认为不太熟悉的恐龙种类的了解。霍尔兹说:“高科技让我们对恐龙化石有了新的认识,让我们能够以孤立的骨骼所不能的方式,像活的动物一样对恐龙展开研究。” (秋凌)

马达加斯加发现世界上最大最坚实蜘蛛网(图)(2)

4.最坚实的生物材料

今年年初,参与这项研究的斯洛文尼亚科学与艺术学院的马特加斯·昆特纳使用卷尺测量达尔文吠蛛蛛网中心有多高。据阿格纳尔森介绍,与其织出的巨大蛛网不同,达尔文吠蛛本身并不太大:不包括它的腿,成年达尔文吠蛛的长度通常不到0.8英寸(约合2厘米)。对达尔文吠蛛蛛丝的分析结果表明,它是迄今最坚实的生物材料。阿格纳尔森说:“坚实意味着可以在断裂前吸收能量,也是强度和弹性完美结合的产物。”达尔文吠蛛的蛛丝“大概相当于钢筋强度,但又比钢筋坚实,因为它也具有伸展性。它比凯夫拉纤维坚实好几倍,而凯夫拉纤维是最坚实的人造材料之一。”

5.达尔文吠蛛近亲

2010年,科学家在观察一个尚未命名的蜘蛛种类织网,这个种类可能是达尔文吠蛛的近亲,碰巧也生活在马达加斯加岛的安达斯比-曼塔迪亚国家公园。这个蜘蛛网的中心圆形结构的宽度大约为3英尺(约合1米)。相比之下,达尔文吠蛛的中心圆形结构的宽度最多为9英尺(约合3米),不过,达尔文吠蛛蛛网多数要比这个小得多。

6.达尔文吠蛛织出的“陷阱”

在了解到达尔文吠蛛的存在以后,阿格纳尔森的研究小组最想知道的一件事是,它如何织出可横跨河两岸的蛛网,例如位于马达加斯加岛安达斯比-曼塔迪亚国家公园的这条河,照片摄于2010年。阿格纳尔森称,一名护林员说“达尔文吠蛛可以像人猿泰山一样荡秋千:它们挂在丝网上,来回游荡。我们试图验证这种说法,而结果证明这并不是真的。”不过,小组成员马特加斯-格雷戈里克发现了达尔文吠蛛确实具有一项独特的本领,他将来会在科学期刊上进行描述。

7.酷似靶心

在这张摄于2010年的照片上,阿格纳尔森正在研究达尔文吠蛛蛛网。他希望,对达尔文吠蛛的研究有助于揭开有关蛛丝的种种谜团。他说:“几乎所有针对蛛丝的研究都集中在一种或两种蜘蛛身上,即大木林蛛和金蜘蛛。我们希望对蜘蛛多样性展开更为广泛的研究。没有理由认为大多数科学家研究的两个典型蜘蛛,就是织出最好蛛丝的蜘蛛种类之一。”(孝文)

马达加斯加发现世界上最大最坚实蜘蛛网(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月19日消息,据美国国家地理网站9月19日报道,波多黎各大学动物学家因吉-阿格纳尔森(Ingi Agnarsson)领导的一个研究小组在马达加斯加岛发现了一种新蜘蛛种类——达尔文吠蛛(Darwin's bark spider),而这种蜘蛛织出的蛛网宽度达81英尺(约合25米),相当于两辆城市大巴的长度,令其成为世界上最大、也是最坚实的蛛网。

1.蜘蛛网横跨河两岸

2008年,马达加斯加岛,护林员查看一个横跨河两岸的蜘蛛网。最新研究显示,这个蜘蛛网是用世界上已知强度最大的生物材料织成,属于一个新蜘蛛种类——达尔文吠蛛——的产物,这令其成为世界上最大的蜘蛛网。阿格纳尔森说,在安达斯比-曼塔迪亚国家公园,“护林员早已知道这种蜘蛛网的存在,我想他们曾向游客展示过。”但是,在阿格纳尔森研究团队对其详加研究以前,科学家对达尔文吠蛛及其破纪录的蛛网一无所知。研究结果将刊登在最新一期的《蛛形动物学期刊》和《公共科学图书馆-综合》杂志上。

2.世界上最大的蛛网

一个宽度大约为3英尺(约合1米)的达尔文吠蛛蛛网横跨马达加斯加岛河两岸。据参与这项研究的美国俄亥俄州阿克伦大学生物学家托德-布兰克莱奇介绍,虽然达尔文吠蛛蛛网总体而言是世界上最大的,但也有其他种类的蜘蛛可以织出更大的圆形蛛网——中心为螺旋形结构。研究小组发现,达尔文吠蛛织的蛛网强度和大小类似于“蜘蛛侠”织出的蛛网,主要利用其捕食像蜉蝣和蜻蜓这样的小昆虫。阿格纳尔森开玩笑说:“按照我们的想象,我们希望它们能捕捉蝙蝠或鸟类之类的东西。”

据阿格纳尔森介绍,最大的蜘蛛网一般都是由雌性达尔文吠蛛织出来的。阿格纳尔森是美国国家地理学会研究与探索委员会成员。年幼的雄性达尔文吠蛛也可织网,不过,一旦步入成年,它们将放弃这种行为,转而将全部的精力专注于性。为了生存,达尔文吠蛛在进化过程中变成了色彩斑驳、锯齿状的外形,这种外形令其可以与树融为一体,达尔文吠蛛即由此得名。达尔文吠蛛已知仅存于非洲东南岸的马达加斯加岛。

3.蛛网基本结构

2008年,大量蜻蜓被粘在达尔文吠蛛的蛛网上。据阿格纳尔森介绍,达尔文吠蛛的蛛网基本上由两种蛛丝织成:“牵引”蛛丝被用于织出支撑股,支撑股将圆网一个个终点固定在外悬于河湖之上的树杈,形成蛛网的辐射状细丝;更具弹性和粘性的蛛丝则被用于织出捕获猎物的螺旋形结构。当昆虫撞上蛛网,它会粘在上面,它的挣扎引起蛛丝震动,提醒达尔文吠蛛有猎物上钩。达尔文吠蛛马上爬向被捕获的猎物,用蛛丝将其围成蚕茧状,最终慢慢享用。与多数蜘蛛不同的是,达尔文吠蛛有时会将多个昆虫尸体包裹成一个蚕茧,等到以后将其吃掉。

一周精彩太空照:月球表面现深度100米大坑(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月17日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与其他国家航天局最新拍摄的日珥爆发、棒旋星系及极光雨等壮观景象。

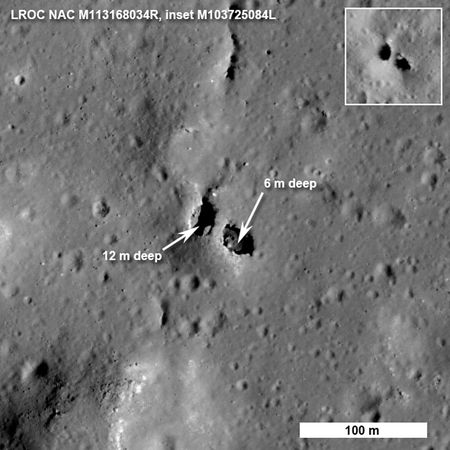

1.月球大坑

在这张美宇航局9月14日公布的月球勘测轨道飞行器(LRO)拍摄的照片中,巨石撞击使得原本光滑的宁静海表面留下一个大坑——这也是科学家去年发现的三个月球“天窗”之一。日本月球探测器“月亮女神”发现了这几个大坑,它们的平均宽度约为330英尺(约合100米),可能是因古代火山活动产生的。在美宇航局公布的新照片中,因阳光角度形成的阴影长度,使得天文学家可以去计算这个大坑的深度:超过328英尺(约合100米)。

2.极光雨

在这张摄于9月8日的照片中,极光光临挪威小镇拉姆桑德,紫光和绿光看似从布满星星的夜空细雨般洒落下来。极光的产生需要特定条件,由于太阳带电粒子进入地球磁场,撞击南北两极的大气层,激起了空气分子,令其以光的形式释放出额外能量。

3.日珥爆发

9月8日,美宇航局太阳动力学观测台(SDO)拍摄到太阳向太空喷射带电气体的瞬间。当太阳表面的磁活跃区域(太阳黑子)爆发,产生所谓的日珥(如上图所示)的时候,太阳动力学观测台会一直追踪这个区域。日珥从太阳表面开始,伸展到太阳的外层大气即日冕,最终在日冕物质抛射中将物质喷射到太空。

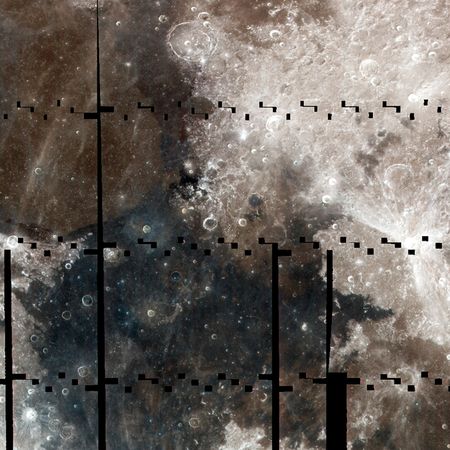

4.月球奇妙色调

在这张美宇航局9月10日公布的月球增强色照片中,深棕色和蓝色的月球平原(月表阴暗部)看上去像是令整个月球受到“玷污”一样。新照片由美宇航局月球勘测轨道飞行器(LRO)拍摄,结合了来自7种不同紫外波长和可见波长的数据,以表明不同矿物如何影响月球的反射特点。通常情况下,月球的阴影区更暗,因为它们的岩石含有更多的氧化铁。但是,由于照片中的一个区域——“宁静海”(深蓝色部分)的岩石氧化钛浓度偏高,新公布的增强色照片揭示了宁静海尽头和澄海(深棕色部分)开始的地方。

5.闪耀恒星

或许,这是一颗具有“自卑感”的恒星:从地球上,观测者需要双筒望远镜或小型望远镜才能看到这个相对模糊的天体,即便它是银河系的一部分。但是,对于研究距地球1400万光年远的矮星系PGC 39058的天文学家来说,这颗恒星恰好处于他们的视线中,由于十分明亮,在它的强光映照下,背景天体常常显得暗淡。在这张公布于9月13日的新照片中,“哈勃”太空望远镜终于穿透了这颗过于“卖弄”的恒星,揭示了矮星系PGC 39058几乎所有的恒星,以及背景中几个更遥远的星系。

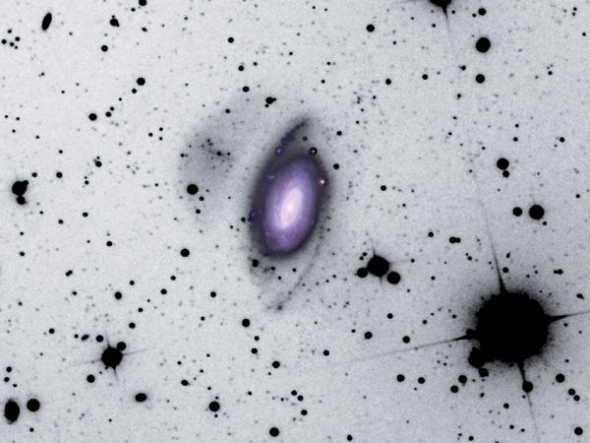

6.棒旋星系

在这张欧洲南方天文台9月13日公布的照片中,NGC 1365星系看似悬挂于距地球6100万光年的天炉星座的天空中。由于独特的棒状中心,NGC 1365星系亦被称为棒旋星系(barred spiral galaxy),天文学家认为在这个区域,超高温气体被从绕NGC 1365星系一个超大质量黑洞运转的物质光环中喷射而出。天文学家认为,从远处看,银河系应该也像这个直径达20万光年的星系一样,只不过总体大小只是它的一半。

7.北极光倒映湖中

9月6日,北极光倒映在加拿大不列颠哥伦比亚省的湖泊中。过去几个月,太阳活动有所增强,而强大的日冕物质抛射物使得更多诱发极光的物质被喷射到地球方向。(孝文)

墨西哥海底洞穴现一万年前美洲最古老人类尸骸

新浪环球地理讯 北京时间9月16日消息,据美国国家地理杂志网站报道,考古学家在墨西哥尤卡坦半岛沿岸的海底洞穴中发现了美洲大陆最古老的人体骨骼之一,根据放射性碳年代测定法,科学家判断这具男性尸骸距今已有一万多年的历史,这将对古人类最早移民到美洲的时间判定提供新的线索。

海底洞穴惊现古人类尸骸

这具尸骸属于一个考古学家称为“小洞青年”(Young Man of Chan Hol)的男性古人类,其历史可以追溯到尤卡坦半岛尚是半沙漠地区的年代,或许能帮助揭示第一批定居者如何到达美洲大陆,以及他们的来历。“Chan Hol”(玛雅语的意思是“小洞”)洞穴在距坎昆以南大约80英里(约合130公里)的地方,就像深深嵌入加勒比海岸的圆凿。

2006年,在进入海底洞穴入口(位于水下大约10米处)以后,德国潜水者游了1800多英尺(约合550米),穿过布满岩层的黑暗隧道。他们在那里意外地发现了冰河时期的古人类残骸,立即通知了附近金塔纳罗奥州的考古学家。过去三年间,由墨西哥萨尔蒂略沙漠博物馆馆长阿图罗·冈萨雷斯(Arturo González)领导的一个研究小组,一直在研究和记录现场发现的骸骨,以便不会失去任何有价值的线索。

今年8月底,研究人员潜水进入洞穴,打捞出骸骨,放入盛满洞穴水的塑料袋中,然后密封于塑料箱中,以供在实验室进行研究。据研究人员介绍,大约一万年前,冰河时期的冰雪消融,导致海平面上升,淹没了当年埋葬这些尸骸的地方。他们由此得出结论,在洞穴被淹没以后,人类根本无法在里面生存,这也是他们认为“小洞青年”的历史至少有一万年的原因。

有助考证美洲早期定居者来源

冈萨雷斯表示,骨骼的准确年代必须由正在实施的放射性碳年代测定法确定,这项工作应该可以在三到四个月内完成。“小洞青年”骸骨是研究人员在图卢姆小镇周围的海底洞穴发现的第四具骸骨,而在其他三具骸骨中,其中一具名为“纳哈伦的女人”或“纳哈伦的伊夫”(Eve of Naharon),据认为年代比“小洞青年”还久远,估计有1.2万年左右的历史。

研究人员表示,“小洞青年”60%的骨骼保持完好,对于一具有一万年历史的尸骸来说极为罕见。尤其是他的牙齿,由于没有磨损,研究人员认为他在相对年轻的时候死去。据冈萨雷斯介绍,目前,这些骸骨封存于一个特制容器中,在接下来的半年到一年时间里风干,矿物质随着时间变硬,从而令残骸不像现在这么脆弱。在此之后,研究人员将对它们进行扫描以制作三维电脑模型,这样就可以与其他古代美洲土著人残骸骨骼进行比较。

冈萨雷斯表示,发现于金塔纳罗奥州洞穴的骸骨可能迫使科学家改变对美洲早期定居者的原有看法。例如,“小洞青年”和“纳哈伦的女人”的头骨结构特征表明,它们的主人应该是南亚人和印度尼西亚人的后裔,并非是像北美其他已知早期移民一样,来自于北亚。冈萨雷斯称,这项发现支持了一种观点,即在不同历史时期,有好几批人通过曾经连接西伯利亚和阿拉斯加的但现已沉没的大陆桥,经白令海峡进入北美。

死因尚难以确定

据德国海德尔堡大学地质学家沃尔夫冈·斯蒂尼斯贝克(Wolfgang Stinnesbeck)介绍,今天,墨西哥尤卡坦半岛表面被雨林所覆盖,而在“小洞青年”生活在那里的时候,尤卡坦半岛是一片半干旱的大草原。斯蒂尼斯贝克没有参与冈萨雷斯的研究。他说:“尤卡坦半岛表面很干燥,没有江河湖泊。”斯蒂尼斯贝克指出,当时,古人类很难找到饮用水和阴凉处,只好躲避于地下洞穴,到那里寻找饮用水。

冈萨雷斯表示,地下洞穴可能还起到精神上的作用。冈萨雷斯指出,研究人员发现“小洞青年”时,他的骸骨的姿势不同寻常:两腿弯曲,胳膊沿着身体两侧抱拢,这表明有人有意将“小洞青年”放在洞穴里,或许是作为葬礼的一部分。

冈萨雷斯说:“我们目前确实不清楚‘小洞青年’的死因,但鉴于发现时他的奇特姿势,我们认为他是被人放到这里的。”他补充说,研究小组还在洞穴内发现篝火证据,这或许表明照亮洞穴是葬礼仪式的一部分。

由于到处是钟乳石和石笋,发现“小洞青年”残骸的洞穴可能被选作他的安息之所。钟乳石和石笋都是圆锥形岩石,前者倒挂于洞顶,后者从地面突出来。冈萨雷斯说:“紧挨‘小洞青年’头部的是一组钟乳石,这可能让‘小洞青年’的亲人想到要将此地作为他的安息之所,或是死后重生之路开始的地方。”(秋凌)

壮观螺旋星系:吞噬邻近矮星系不断壮大(图)(2)

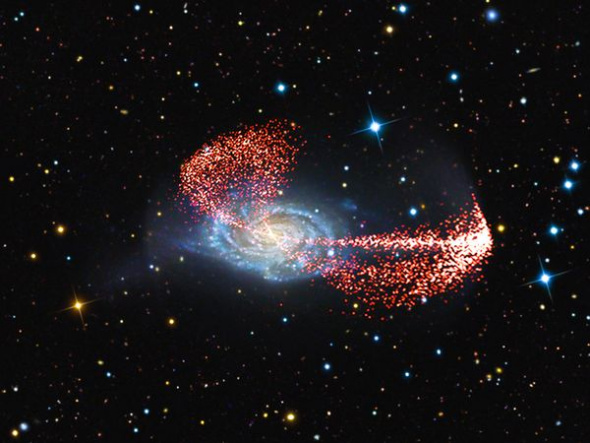

4.恒星带环绕星系

画家想象图,橙色斑点是一个小型卫星星系,随着被一个体积更大的螺旋星系的巨大引力撕裂,卫星星系形成一个恒星带。在此之前,天文学家利用详细的电脑模型展现螺旋星系周围的潮汐流以及其他星系吞食标志可能的景象。新观测结果显示,所有预测中的特征都存在于宇宙之中。研究论文作者表示,这是一个强有力的证明,证明当前有关星系进化的模型是正确的。马特奈兹-德尔加多说:“根据宇宙论模型的预测,类似银河系这样的星系通过吸积100到200个矮星系形成。”

5.伞形结构

照片呈现了距离地球大约3500万光年的螺旋星系NGC 4651,一个被撕裂的矮星系的残余形成与众不同的伞形结构。这把“雨伞”是此次观测中发现的亮度最高的潮汐流。天文学家第一次发现这个结构是在1959年,但被解释为一个被吞噬的矮星系的残余还是第一次。

6.潮汐退却

画家的想象图,展现了被撕裂的矮星系形成NGC 4651伞形潮汐流的可能路径。在可见像中,这个星系的盘部分隐藏起来,此次新观测使用的NGC 4651负片揭示了星系东侧另一个恒星碎片壳,为矮星系之死提供了线索。马特奈兹-德尔加多说:“矮星系是宇宙中形成的第一批系统,它们随后合并形成类似银河系这样更大的系统。我们当前在银河系和仙女座星系等螺旋星系周围观测到的矮星系是这一过程的幸存者。”

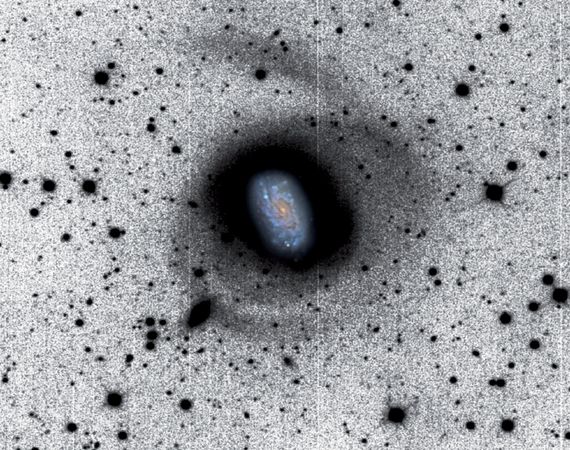

7.风暴之眼

螺旋星系NGC 1084照片的负片,揭示了好似被星系“抛弃”的潮汐流;位于负片中部的星系犹如一个风眼。此前对这个螺旋星系进行的一项研究发现,NGC 1084在过去大约4000万年时间内经历了一系列短暂而猛烈的恒星形成过程。天文学家认为这些恒星形成大爆发与NGC 1084和富含气体的矮星系合并有关。

研究论文作者指出,结合正片和负片对星系进行研究已成为科研人员研究遥远星系通过合并不断成长的一项新技术。目前,一项针对更多星系的观测正在进行之中,研究小组计划利用观测数据确定当前的模型能否用于预测,在吞噬体积较小邻居的螺旋星系周围观测到的不同结构出现的频率。马特奈兹-德尔加多等人的螺旋星系观测研究论文将刊登在《天文学杂志》上,预印版现已刊登在arXiv.org网站上。(孝文)

壮观螺旋星系:吞噬邻近矮星系不断壮大(组图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在最新进行的一次观测中,天文学家发现了螺旋星系通过吞噬矮星系不断成长壮大的新证据。科学家表示矮星系是宇宙中形成的第一批系统,它们随后合并形成更大的系统。我们当前在银河系等螺旋星系周围观测到的矮星系是这一过程的幸存者。

1.积满尘埃的向日葵星系

照片于2005年拍摄,最近对外公布,呈现了螺旋星系M63。M63也被称之为“向日葵星系”,周围的尘埃和气体形成一个可怕的晕轮。在对螺旋星系进行观测时,美国新墨西哥州的一架远程遥控私人望远镜拍摄下这幅照片。天文学家从照片中发现了星系吞食过程的残留物,通过对这些残留物进行研究,他们可以发现螺旋星系的更多秘密。

体积较大的螺旋星系含有数千亿颗恒星,天文学家认为,大型螺旋星系通过“吞噬”附近的矮星系(只含有几十亿颗恒星)不断生长壮大。矮星系是体积较小的卫星星系,它们被拖向饥饿的螺旋星系并在巨大的引力作用下被撕成碎片。在随后的几十亿年时间内,矮星系降级为束状和卷须状结构,被称之为“潮汐流”。再经过几十亿年时间,这些微弱的恒星流将被螺旋星系吞噬。

自1997年以来,天文学家便在我们的银河系和邻近星系周围,发现潮汐流以及其他与星系内狂暴的吞食事件有关的结构。此次最新观测由马克斯·普朗克天文学研究所的大卫·马特奈兹-德尔加多领导,第一次证明更为遥远的星系周围同样存在这些结构,进而有力地支持了“以大吃小”这一星系进化理论。马特奈兹-德尔加多在一封电子邮件中表示:“这一过程对椭圆星系来说同样非常重要。我们只研究本地宇宙内位于银河系附近并且质量与之接近的螺旋星系,因此可以了解银河系的形成。”

2.向日葵星系的隐藏花瓣

第一幅照片的负片,位于照片中部的是这个向日葵星系的主体。这幅负片揭示了螺旋星系M63周围微弱的潮汐流结构。M63距地球3000万光年,宽度达到6万光年。尽管距离极为遥远,但只需借助普通的业余望远镜,我们便很容易在北斗七星附近的北部天空发现这个星系的身影。实际上,此次观测过程中拍摄的照片均出自私人望远镜之手,这些望远镜位于美国新墨西哥州、加利福尼亚州以及澳大利亚,装有可在市面上买到的照相机。

3.肮脏的食客

在此次新观测过程中拍摄的一幅照片的负片,黑色的臂状结构和微弱的恒星云环绕NGC 7531螺旋星系。研究小组表示,观测结果显示质量只有螺旋星系1%至5%的大型潮汐流在这种星系周围较为常见。本地宇宙的星系群存在几个潮汐流,其中包括大角星流,这些潮汐流应该是一颗被银河系吞噬的矮星系的残余。但星系通过吞噬生长并不是潮汐流的唯一来源。麦哲伦流是连接恒星与大小麦哲伦星云的一座桥梁,据信由银河系的两个卫星星系险些发生碰撞形成。

一周太空图片精选:月球发现首个天然桥拱(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月14日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国宇航局和欧洲航天局等机构近日公布了近期精彩太空图片。这些图片所涉及的太空事件包括:甚大望远镜阵列的激光束剑指苍穹、“哈勃”太空望远镜捕捉到超新星附近耀眼的粉红色光环、月球上发现首个天然桥、补给太空船离开国际空间站以及“卡西尼”号太空船捕捉到土卫四表面波浪起伏的峡谷冰壁等。

1. 月亮桥

月球勘测轨道器相机在月球的表面发现了首个已知的天然桥。在9月7日公布的一幅月球图片中,这个天然桥右侧的光线可以从“桥拱”之中穿过,从而在左侧的那个深坑中照射出一个新月形的图案。本图公布于9月7日。

在地球上,天然桥通常是由于岩石受到风力和水长期侵蚀作用而形成。但是在月球上,这种地质特征通常是由于熔岩管道崩塌所形成的。这些熔岩管道可 能在很久之前就已在月球上形成。不过,在本图中的这个天然桥并不是由熔岩管道崩塌所形成。据月球勘测轨道器官网介绍,这个天然桥是由一次陨石撞击事件所形 成。这次陨石撞击事件形成了“国王”陨石坑,也导致附近的岩石熔化,从而形成了这个天然桥。

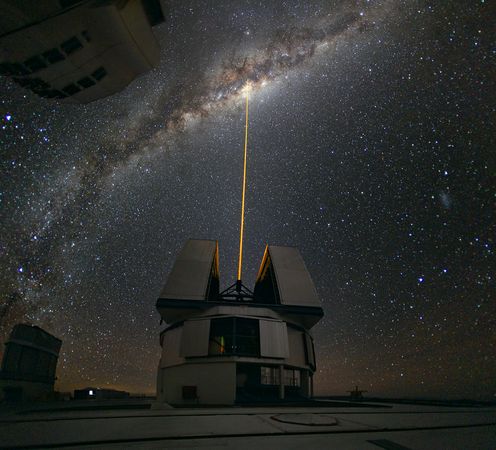

2. 剑指苍穹

8月份,在位于智利的欧洲南方天文台甚大望远镜阵列中,雅普望远镜所射出的一束激光有如一道利剑直指苍穹,似乎已将银河系刺穿。

雅普望远镜的激光束在地球大气层之上约90公里的太空中制造了一颗假星。这种所谓的“激光导星”可以帮助天文学家修正望远镜所拍摄的太空图片因大气层干扰所产生的模糊效应。据欧洲南方天文台网站介绍,利用激光对准银河系的中心,天文学家们可以更好地监测星系的内核。在银河系内核区域,那里有一个超大质量黑洞正在不断地吞噬周围的气体和尘埃。

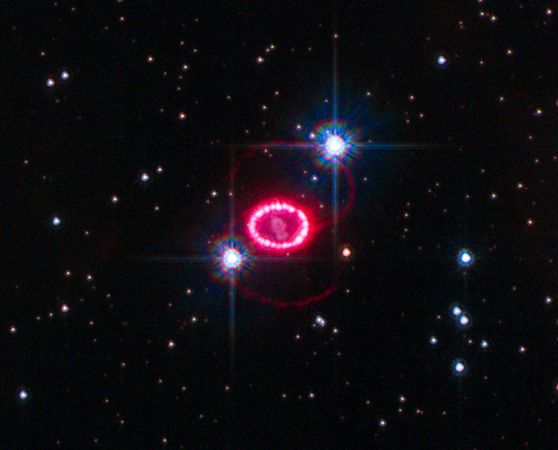

3. 粉红色光环

在9月2日公布的由“哈勃”太空望远镜所拍摄的一张太空图片中,在超新星“1987A”的附近,出现一个耀眼的粉红色光环。这个耀眼的粉红色光环实际上是一股星系冲击波的残留物。

恒星爆炸所释放的大量物质猛烈撞击光环周围区域。在撞击过程中,物质急剧升温,从而导致这种耀眼光芒的出现。据“哈勃”太空望远镜官网介绍,这个光环直径大约为1光年。其实早在这颗超新星爆炸的2万年之前,光环物质就已经开始自行脱离该恒星。

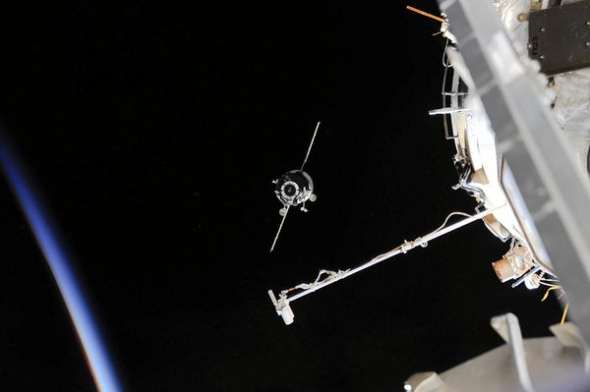

4. 星系垃圾车

满载着各种垃圾,无人驾驶的“国际空间站进步-38”号补给太空船于8月31日离开国际空间站。

“进步-38”号很快就会脱离轨道,并在穿越地球大气层时开始燃烧。不过,在此之前,俄罗斯飞行控制中心已获得该太空船的工程数据,并进行各种测试。“进步-38”号的继任者“进步-39”号已于近日发射升空,该飞船为国际空间站送去2.5吨的食品、水和燃料等各种补给品。

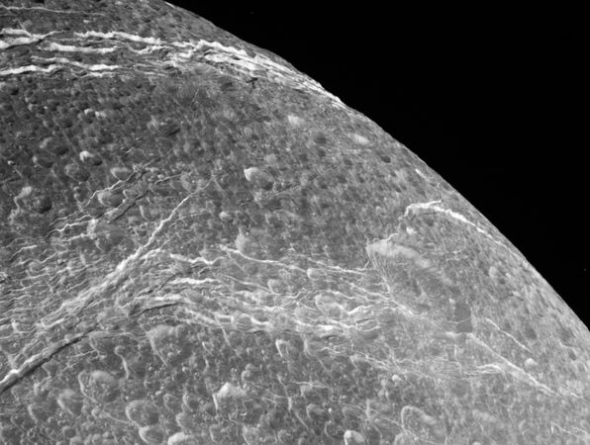

5. 脆弱的地形

近日,美国宇航局的“卡西尼”号太空船飞越土卫四上空,以最佳的视角拍摄了这颗遍布陨石坑的小卫星北极地区的画面。本图公布于9月7日。

据美国宇航局喷气推进实验室的官网介绍,这张满眼尽是“荒凉景象”的图片显示了土卫四表面有如波浪起伏的峡谷冰壁。在20世纪80年代初,这种冰壁最初被天文学家们形容为“脆弱的地形”。这些冰壁越过各种陨石坑,沿着土卫四的表面漫延。(彬彬)

哈勃拍到飞马座濒死恒星完美螺旋状残骸(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月13日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国宇航局于上周公布了一张“哈勃”太空望远镜拍摄的最新照片,展现了一个极为“完美”的星际螺旋状天体绕双星系统“飞马座LL”(Pegasi LL)旋转的壮观景象。

1.“死亡螺旋”

天文学家认为,由于双星系统“飞马座LL”中的一颗恒星正在走向死亡,最终形成了螺旋状天体间隔均匀的光环。多数超大质量恒星都会以超新星的形式结束自己的生命,“飞马座LL”却不同,它安静地褪去外层的气体和尘埃物质,形成所谓的行星状星云。那颗濒死恒星自身依旧被布满灰尘的茧状物所覆盖,但它仍以每小时3.1万英里(约合每小时5万公里)的速度喷射物体,每800年形成一圈新的光环。

美宇航局喷气推进实验室天文学家拉夫温德拉-萨哈伊(Raghvendra Sahai)表示:“如果一颗恒星处于静止状态,它大概会以同样的速度向四面八方喷射物质。”不过,那颗濒死恒星是在绕“飞马座LL”中心旋转过程中不断失去物质。由于它每800年绕“飞马座LL”运行一圈,其丧失的物质以规则的几何形状缠绕在这个双星系统周围。

2.“猫眼”星云

与刚刚开始失去外层气状物质的飞马座LL不同,形成著名“猫眼”星云的恒星正在加速走向灭亡:在这张“哈勃”太空望远镜2004年拍摄的照片中,一颗白矮星清晰可见。这颗白矮星其实是形成所谓行星状星云的濒死恒星的稠密核心。根据这张照片,白矮星周围至少有11圈昏暗的光环。

这些光环可能是在白矮星以一波波脉冲形式喷射物质时形成的,或者,它们可能是那颗濒死恒星曾经是像飞马座LL这样的双子星系一部分的证据。萨哈伊说:“眼下我们只是看到一颗恒星,但这不一定意味着,它始终是一颗恒星。种种理论表明,伴星已经被主恒星所吞噬。”

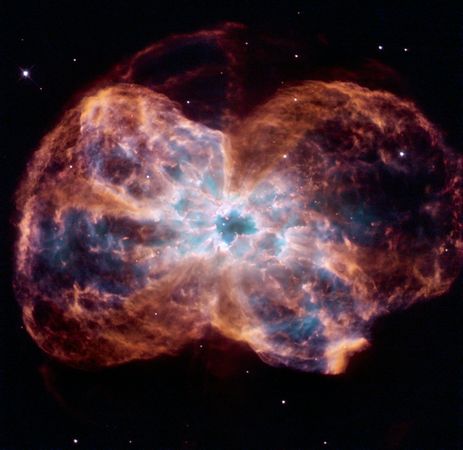

3.行星状星云

并非所有濒死恒星都会留下几何形状如此完美的残骸,比如,这张2007年“哈勃”望远镜拍摄的照片,行星状星云NGC 2440的耳垂状不规则体就提供了证明这一理论的证据。形成这个行星状星云的孤独恒星可能在定期爆发期间不均匀地喷射物质,令气体和尘埃物质以不同方向喷射而出。今天,NGC 2440行星状星云的白矮星(已知最热的白矮星)正在释放强烈的紫外光线,使周围的恒星残骸发着光。太阳也将在大约50亿年内结束自己的生命,诞生一个行星状星云。

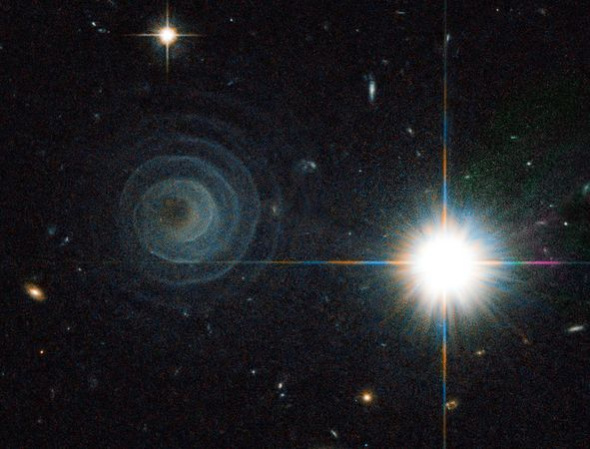

4.太空“靶心”图案

濒死恒星与宇宙中这样的“靶心”无关,相反,我们在这张2008年“哈勃”望远镜拍摄的照片上看到的双环系统,其实形成于一种称为引力透镜的现象。呈现完美几何形状的光环被称为“爱因斯坦光环”,分别来自于两个距地球110亿和60亿光年远的星系。

第三个超大质量星系(明亮的靶心中央)恰恰处于另外两个距地球仅30亿光年远的星系前面。由于三个星系这种奇特的排列方式,最近星系的引力使另外两个星系的光线变形并放大,产生环状效应。这种引力令太空中光线弯曲的看得见的证据,可能有助于科学家绘制原本看不到的暗物质的分布图。(秋凌)