科学

美探测器拍到阿波罗12号飞船登月痕迹(图)

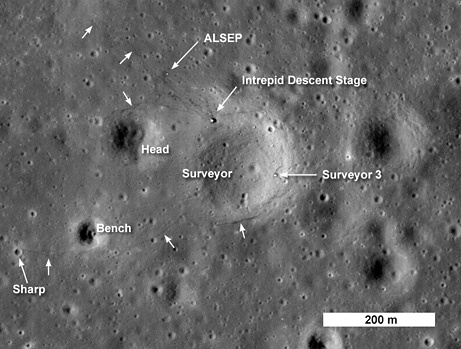

今年是人类成功登月40周年,不过,至今仍有些人怀疑“阿波罗11号”登月是美国制造的一场骗局。然而,根据美宇航局探测器发回的最新照片显示,“阿波罗12号”飞船及其宇航员在月球表面留下的痕迹清晰可见,足可证明美国人确曾登月。

1969年11月,“阿波罗12号”两位宇航员皮特·康拉德(Pete Conrad)和艾伦·宾(Alan Bean)双双踏上月球的表面,这时距“阿波罗11号”作为首个载人探月任务创造历史仅仅过去几个月时间。他们在上面停留了32个小时。

美宇航局月球勘测轨道飞行器(LRO)的高清摄像机日前拍到康拉德和宾在现称“勘测员坑”(Surveyor Crater)的地方边缘活动时留下的脚印。在新图中,有注解的箭头显示了“阿波罗12号”的零部件至今撒落在一个称为“暴风海洋”(Ocean of Storms)的广阔的月球熔岩平原。

没有注解的箭头指向康拉德和宾在“无畏”号登月舱下降段周围留下的脚印,两位宇航员离开“无畏”号登月舱,实施了两次太空行走。在第一次出舱活动中,康拉德和宾安装了“阿波罗月表实验包”(ALSEP),这个科学装置在之后的7年间不断向地球发回数据。

次日,他们二人又走向“Head”、“Bench”、“Sharp”等三个陨石坑,采集了岩石样本,沿途还拍了照片。“阿波罗12号”任务总共带回来超过70磅(约合32公斤)的月球样本,科学家利用它们去研究月球的历史和构成。

此外,“勘测员坑”周围的足迹是两位宇航员在回收无人驾驶“勘测员3号”(Surveyor 3)探测器的硬件时留下的。“勘测员3号”两年前在距“阿波罗12号”着陆地大约1500英尺(约合450米)的地方着陆。康拉德和宾将“勘测员3号”的部分零部件带回地球,以便美宇航局工程师可以研究科学设备长期暴露于月球环境下受到的影响。(孝文)

洛杉矶山火肆虐危及威尔逊山天文台(组图)

新浪环球地理讯 据美国国家地理网站报道,8月30日,美国加利福尼亚州洛杉矶以北的阿克顿山腰闪烁着火光。这场火灾在8月26日下午始于安吉勒斯国家森林附近的一个护林员观测站,并迅速向周围蔓延。据《洛杉矶时报》报道,截至8月30日晚,过火面积已达8.5万英亩(约合3.4万公顷),两名消防员在赶赴灭火现场途中不幸遭遇车祸殉职。

山火已摧毁沿途数十栋房屋和其他建筑,迫使数千人撤离到安全地点。当地消防局正竭尽全力阻止山火向著名的历史遗址威尔逊山天文台蔓延。埃德温·哈勃证实宇宙膨胀所用的100英寸孔径的胡克望远镜就安放在威尔逊山天文台。加州事故处理小组第五分队负责人鲍勃·辛德拉(Bob Shindelar)8月30日在接受《洛杉矶时报》采访时说:“情况十分危急,威尔逊山天文台能否在这场火灾中幸免?我们将竭尽全力。但是,如果山火在今天或明天蔓延到天文台,我并不会感到吃惊。”

在炎热、干燥的夏季,山火在加州南部地区再常见不过了。但是,这次火山却不同寻常,过火面积一夜之间从大约3.5万英亩(约合1.4万公顷)迅速升至8.5万英亩(约合3.4万公顷),令当局始料未及。专家称,这一定程度是因为夜间湿度小。

截至8月31日下午,消防员仍在拼尽全力扑灭山火。洛杉矶郡消防局发言人马克·萨瓦戈(Mark Savage)当天早晨在接受《洛杉矶时报》采访时表示:“在这种崎岖、陡峭的地形,树丛密布,杂草丛生,这给我们建立控制线以稳住阵脚增添了很大难度。这场火灾很大程度已经失去控制。”

截至8月31日晚,仅有5%的受灾地区的火势得到控制, 1.25万居民正面临火灾的威胁。尽管人们希望凉爽、潮湿的天气尽早到来,但根据气象学家的预测,该地区干燥、炎热的天气将持续到9月1日,届时,这种山火将更难以控制。

迄今,已有两名消防员殉职,至少21栋居民住宅被毁,而且大火还继续向洛杉矶以北的山丘蔓延。截至8月31日,已有超过6600人被疏散到安全地点,与此同时,2800名消防员、12架直升机和8架灭火飞机正全力阻止这场已经失控的山火继续蔓延。美国森林管理局事故处理小组负责人迈克·迪特里希(Mike Dietrich)8月31日晨在新闻发布会上表示:“虽然我们取得一定进展,但进展非常缓慢,目前情况仍十分危急。”(孝文)

彗星撞击或导致冰河时代大灭绝(图)

在美国加利福尼亚州南部附近一座岛屿上发现的罕见钻石巩固了一种富有争议的想法,即大约1.29万前的彗星撞击导致北美洲地区的大型动物灭绝,一个早期人类文明也因此毁于一旦。

在北美沉积物中发现的类似“纳米钻石”于2009年初亮相,它们充当了证明太空岩石撞击地球导致古代大灭绝的证据。根据这一理论,在上一个冰川期,数量惊人的彗星碎片降落在北美地区并引发大量野火。最初的温度和压力在土壤中形成了微型钻石。

但这些热量也同样融化冰原,融化带来的大量淡水“关闭”了一个关键性洋流,让当地本该进入的解冻期化为泡影,气候同时朝反方向发展。突然间的再次降温杀死了剑齿虎、惧狼以及猛犸等哺乳动物,北美地区一些最为早期的人类居民也难逃此劫,克洛维斯文明就此消亡。

反对这一理论的人对钻石证据产生怀疑,他们表示此前发现的微型钻石缺少晶体结构,因此无法与地外物体撞击产生的“震动”联系在一起。研究报告作者表示,新发现的钻石拥有独特的六边形结构,只有在地球上已知曾发生撞击的地区发现的钻石才拥有这种结构。研究报告联合执笔人、加州大学圣芭芭拉分校地质学家詹姆斯·肯奈特说:“钻石的发现对这一假设非常重要,原因就在于:除此之外很难对过去可能发生的事情进行解释。”

大约1.3万年前,加州圣罗莎岛还是一座“超级岛屿”的组成部分,“超级岛屿”现在已经分裂成洛杉矶西部的海峡群岛。“超级岛屿”的气候非常寒冷,远远超过现在,岛上被杜松林覆盖,生活着侏儒猛犸和一些已知最为早期的美洲居民。

在圣罗莎岛古代沉积层中的发现的六边形钻石与其它类型的纳米钻石以及野火产生的大量木炭混杂在一起。肯奈特及其同事的研究报告刊登在《国家科学院院刊》上。肯奈特说:“这座岛屿曾经是一个地狱。”大约在同一时期,大型哺乳动物从北美大陆消失。圣罗莎岛的化石记录显示侏儒猛犸从此消失,原有植被不复存在,草地和橡树林开始出现。肯奈特说,所有这些证据都指向气候突然发生变化,这种突然变化应该是由“某种宇宙撞击”导致的。

西雅图华盛顿大学地球科学家,同样对过去气候变化进行研究的埃里克·施泰格表示,肯奈特的研究小组发现了一个引人注目的彗星撞击案例。对于1.29万年前的降温,科学家已经进行了深入研究,似乎没有什么必要用类似这样的撞击来解释降温。施泰格说:“我们无法证明撞击是降温所必需的,它的出现只是一种巧合。它无法解释过去出现的所有类似气候事件。我们需要更多证据,至少也应该是一些证据,而不是仅仅一个。”

对于降温,一种普遍被人接受的解释是:洋流运送热量方式出现的一系列周期性快速变化。但在肯奈特看来,这种解释无法完全说明他以及同事在能够与冰川期大灭绝联系在一起的考古学与地质学记录中发现的现象。他说:“如果这个假设不成立,1.29万年前并未发生宇宙撞击,我们便要得出这样一种结论,冰川期解冻期不可能出现气候大逆转。”

大白鲨图集:海洋中最大的掠食性鱼类

1.大白鲨最喜欢的美餐

新西兰海豹小心翼翼地在一条大白鲨上方游动。大白鲨是海洋中体型最大的掠食性鱼类。不幸的是,海豹向来是大白鲨最喜欢的美餐之一。

2.参差不齐的牙齿

大白鲨的拉丁文名称是Carcharodon carcharias,字面意思是“参差不齐的牙齿”,看一看这张图片,这一绰号就不难理解了。

3.全身跃出水面进行攻击

大白鲨这样全身跃出水面进行攻击十分罕见,因为会耗费大量能量。但是,在到处都是小海豹的南美洲水域,鲨鱼会以迅雷不及掩耳之势从水下展开攻击,未及猎物反应过来便将它们吞食。

4.超乎寻常的嗅觉

大白鲨利用超乎寻常的嗅觉,再辅以可探测到水中生物电动静的独特感觉系统,可以去寻找尚在数英里以外的猎物。

5.背鳍顶端暴露出水面

这条大白鲨的背鳍顶端暴露在水面,在一群小鱼的上方游来游去。对于这个庞然大物来说,它们根本不值得作为猎捕的对象,因为实在太小了。

6.攻击极少产生致命后果

虽然我们对这种庞大的食肉动物充满了恐惧,但大白鲨的攻击极少产生致命后果。大白鲨的大多数攻击都是试探性撕咬,以确定是否展开全面攻击。幸运的是,大白鲨通常不会将人作为攻击对象。

7.上半身呈灰青色

大白鲨上半身呈灰青色,在海洋环境下,对方根本无法看到它们的踪影。大白鲨的下腹呈白色,从下面也看不到它们。这样一来,大白鲨可以从任何角度对猎物展开突袭。

8.扑向浮出水面猎物

在南非一个海豹栖息地附近,一头大白鲨突然从水下一跃而起,扑向浮出水面的猎物。

动物宝宝图集:小鳄鱼破壳而出(组图)

1.海豹幼仔

一只海豹幼仔正在北极的冰面上休息。单是通过气味,小家伙就能从数百只海豹中辨认出自己的妈妈。

2.小象

小象出生时就是一个大块头,直立身高可达到3英尺(约合1米)左右,体重可达到200磅(约合91公斤);它们要与母亲共同生活2到3年。母象需要9年时间完全发育成熟,公象则需要15年。

3.猞猁幼仔

猞猁凭借两大特征著称动物界,一个是耳尖上的黑毛,另一个则是厚厚的毛皮。

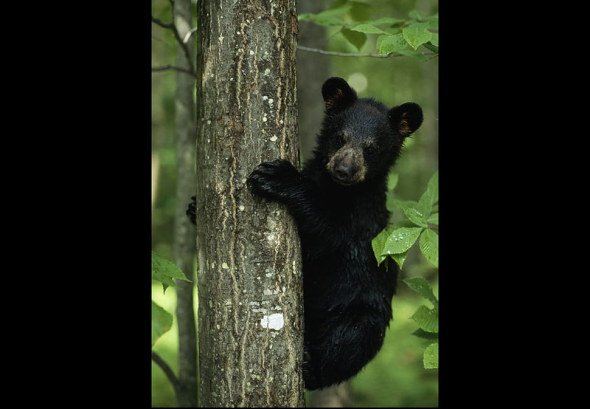

4.黑熊幼仔

在动物世界,黑熊妈妈对幼仔的呵护是出了名的。小家伙会和母亲共同生活大约两年时间。

5.美洲豹幼仔

又名美洲虎,通常保持一种独来独往的生活方式。美洲豹的幼仔会和母亲共同生活两年时间,学习捕猎本领。美洲豹一次生下的幼仔数量通常是成对的,幼仔出生时身上并没有可辨别的斑点。

6.山猫幼仔

山猫一次生产1到6只幼仔。幼仔最长要与母亲共同生活一年时间,而后独立谋生。

7.北极熊幼仔

北极熊妈妈一次通常生下两只幼仔。幼仔会与它们共同生活两年多时间,直至掌握捕猎本领并能够独立生活。

8.猎豹幼仔

通常情况下,母猎豹一胎生3子,所有幼仔均要与它们共同生活一年半到两年时间,而后走上独立谋生之路。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

9.黑熊幼仔

黑熊是动物界的攀爬高手,它们会在树上玩耍、隐藏、进食甚至冬眠。

10.鳄鱼幼仔

雌性鳄鱼一次产下20至60枚卵。经过大约3个月的孵化,鳄鱼妈妈会拨开巢穴,帮助孩子们破壳而出,迎接这个世界。

野外的大猫:从非洲雄狮到猎豹(组图)

1.马赛兰德的狮子

生活在非洲绝大多数地区的狮子均面临生存威胁,其中最威胁程度最大的地区当属肯尼亚的马赛兰德,也就是图片中这头雄狮的栖息地。马赛兰德的狮子数量已不到150头,面临巨大的灭绝威胁。造成这种局面的原因在于:马赛牧民以狮子袭击牲畜为由,大量猎杀狮子并深以为傲。

2. 母狮和幼狮

3头母狮和2头幼狮在博茨瓦纳的奥卡万戈三角洲的草地上休息。母狮仍旧保持着群居的生活方式,为了保护自己的孩子,它们经常要与雄狮爆发战争。在抢占其它雄狮领地之后,胜利者会处死战败者的幼仔。

3.年轻的雄狮

两头年轻的雄狮趴在奥卡万戈三角洲的草地上。狮群可能在一头雄狮的领导下或者以7头雄狮合作的方式捍卫它们的领地。

4.伸懒腰的母狮

奥卡万戈三角洲的一头母狮正在伸懒腰,其它同伴则懒洋洋地趴在附近。狮群通常由2至18头母狮以及一些幼仔组成,彼此之间相互照顾。

5.成年雄狮

一头成年雄狮穿过奥卡万戈三角洲的草地。生物学家认为,雄狮之所以进化出令人印象深刻的鬃毛其中一个原因就在于能够在搏斗中为颈部提供保护。

6.虎猫

虎猫的体型大约是普通家猫的两倍。在南美洲和中美洲的丛林活动时,布满斑纹和斑点的毛皮成为一种极好的伪装。

7.山狮

山狮并不喜欢与其它动物共享它们的领地。对于可能的入侵者,它们一直保持高度警惕。

8.孟加拉母虎与幼虎

一只孟加拉母虎和它的孩子正在高高的草丛中休息。在有能力寻找自己的领地之前,幼虎会和母亲一起生活2到3年时间。

9.猎豹

猎豹拥有敏锐的视觉和惊人的速度,是令其它动物闻风丧胆的猎杀高手。

10.美洲豹

美洲豹也被称之为美洲虎,是南美洲体型最大的大型猫科动物。美洲豹曾广泛分布于美洲地区,但现在只能在一些偏远地区发现它们的踪影。

11.云豹

云豹介乎小型猫科动物(咕噜咕噜叫)和大型猫科动物(吼叫)之间,东南亚的热带森林是它们的家。

12.雄狮领地巡视

雄狮勇猛地保护所在狮群或者它们的家人。它们会在一个广阔的领地巡视,面积通常在100平方英里(约合260平方公里)左右。

13.亚洲狮

全世界的亚洲狮数量当前只有200只左右。印度的基尔森林曾经是皇室财产,现在已成为这种狮子亚种最后的家园。

14.山猫

山猫英文名为“Bobcat”,这个名字源于其极短的尾巴(“Bob”在英文中有剪短的意思)。山猫的耳朵与它们的猫科亲戚猞猁类似。

15.猞猁

猞猁以其耳尖的一簇黑毛及厚厚的毛皮著称动物世界。

16.雪豹

雪豹的故乡位于中亚山脉地区,由于野外数量只有6000只左右,现在已经很难看到。由于美丽而温暖的毛皮以及可以用作中药的器官,雪豹成为非法狩猎者捕杀的对象。

17.母猎豹与幼仔

母猎豹通常会生下3个幼仔,所有幼仔均要与母亲共同生活一年半到两年时间,而后才鼓起勇气独立谋生。在与幼仔交流时,母猎豹也会发出类似家猫的咕噜声。

18.西伯利亚虎

西伯利亚虎在现存的三种老虎中,西伯利亚虎是体型最大的一种。虽然野生西伯利亚虎只有400至500只,但这一种群的数量相对比较稳定。借助于保护计划,一些圈养条件下出生的西伯利亚虎被放归野外。

雪豹:天生的跳跃能手(图)

概况

外表美丽的灰色雪豹生活在中亚山脉地区。厚厚的毛发成为它们的“保温外衣”,被毛皮覆盖的大脚则充当了天然雪鞋。雪豹腿部力量强大,是天生的跳跃能手,跳跃距离最远可达到50英尺(约合15米)。长长的尾巴帮助它们保持平衡,同时又像毛毯一样为敏感的身体保温,以对抗山中可怕的低温。

雪豹主要以西藏地区的岩羊为食,在所生活的绝大多数地区,野生山羊也沦为它们的盘中餐。雪豹能够捕杀体重是自己3倍的猎物,旱獭、野兔以及猎禽等小型动物更是难逃它们毒手。有报道说,一只生活在国家公园的印度雪豹(接受保护和观察)一年之内捕杀了5只岩羊、9只西藏野兔、25只旱獭、5只家养山羊、1只家养绵羊以及15只鸟。

正如这些数字所暗示的那样,雪豹有时也会捕食家养动物,致使很多牧人为保护牲畜猎杀了雪豹。由于这种以保护牲畜为由的捕杀以及偷猎行为,雪豹数量锐减,成为一种濒危动物。偷猎分子猎杀雪豹所得的豹皮以及可用作中药的器官被非法贩卖以谋取暴利。此外,栖息地消失以及大型哺乳动物这种猎物的减少也是造成雪豹数量锐减的重要原因。

基本信息

类型:哺乳动物

饮食结构:食肉动物

身长:4至5英尺(约合1.2至1.5米),尾长36英寸(约合91厘米)

体重:60至120磅(约合27至54公斤)

保护现状:濒危物种

史前魔鬼蛙:地球上昔日最大的蛙类(图)

概况

魔鬼蛙学名Beelzebufo ampinga,可能是曾经在地球上出现过的体型最大的蛙类动物。这种两栖动物现在已经灭绝,它们的体型相当于一个充气球,身长可达到16英寸(约合41厘米),体重可达到10磅(约合4.5公斤)左右。在大约6500万至7000万年前的白垩纪晚期,魔鬼蛙曾生活在马达加斯加岛。

魔鬼蛙的大部分时间都在陆上度过。科学家表示,与其现存近亲——南美洲大嘴蛙(ceratophyrine)一样,魔鬼蛙也是脾气暴躁并且富有进攻性的家伙。专家们指出,大嘴蛙是一个擅长“守株待兔”的捕食者,会对身旁经过的任何动物发动攻击。魔鬼蛙可能以蜥蜴、小型脊椎动物为食,凭借超大号嘴以及强有力的颚,恐龙甚至也会沦为它们的盘中餐。

2008年2月,科学家宣布发现魔鬼蛙,此时距离出土这种古蛙的第一批遗骸化石已过去10年之久。“Beelzebufo”这个名字来源于单词“Beelzebub”,在希腊语中意为“魔鬼”。“bufo”在拉丁语中意为“蟾蜍”。“ampinga”则意为“身披铠甲”,用于描述魔鬼蛙头顶上突出的头盖骨盾。

马达加斯加岛曾有魔鬼蛙存在向生物地理学家提供了一个重要疑问,即为什么只在南美洲发现这种巨蛙的现代近亲?绝大多数科学家认为,在大约1.6亿年前超大陆冈瓦纳分裂过程中,马达加斯加脱离非洲,在此之后,它又脱离南亚次大陆,最后于大约8800万年前 成为一座孤立的岛屿。但魔鬼蛙以及带有南美特征的其它马达加斯加化石显示,南美洲、马达加斯加与南极洲之间的陆地连接可能一直持续到6500万至7000万年前。

基本信息

类型:史前动物

食物:食肉动物

身体:身长可达到16英寸(约合41厘米)

体重:10磅(约合4.5公斤)

魔鬼蛙仍旧健在的后代为大嘴蛙(ceratophyrine),由于圆形身体以及特大号嘴与老游戏《吃豆》中的形象非常相似,有时也被称之为“吃豆人蛙”。

受保护级别:已灭绝

大小相当于一名身高6英尺(约合2米)的男子

美洲虎:南美最大猫科动物(图)

概况

美洲虎是南美最大的猫科动物,曾出没于从美洲最南端到美墨边境等广大地区。如今,美洲虎的数量大大减少,只能在南美和中美偏远地区特别是亚马逊盆地看到它们的踪影。这些体态优美、力量无穷的野兽在美洲本土文化具有重要地位。例如,在一些传统中,“夜神美洲虎”(Jaguar God of the Night)是地下世界的强大领主。美洲虎的英文名字“jaguar”出自美国本地词汇“yaguar”,意思是“猎杀于一跃之间”。

与其他许多猫科动物不同的是,美洲虎不怕水;事实上,它们是相当出色的游泳健将。江河湖海为它们提供了鱼、海龟、凯门鳄(个头不大、类似短吻鳄的动物)等诸多美味佳肴。美洲虎还猎食鹿、野猪、水豚、貊等大块头动物。它们有时爬到树上埋伏起来,待时机成熟狠狠咬住猎物,霎那间置对方于死地。

大多数美洲虎为棕色或橙色。一些美洲虎的体色太黑,使我们根本看不到斑点的存在,只有走近的时候,才能看清。美洲虎是独行动物,排斥同伴,它们主要通过排泄物或在树上留下抓痕,划分方圆几平方英里的领地。

雌虎一次产崽1至4个,小美洲虎刚生下来双眼看不到东西,无法独立生存。雌虎会与幼仔待在一起,提供全面的保护,不让任何动物靠近——即便是它们的父亲。幼仔通常会在母亲身边待两年甚至更久,学习各种捕猎技能。由于虎皮很具吸引力,美洲虎至今仍是被猎杀的对象。另外,由于这些不速之客有时会猎食家畜,农场主也不会放过它们。

基本信息

类别:哺乳动物

食性:食肉动物

野生平均寿命:12至15年

体长:5至6英尺(1.5至1.8米);尾长:27.5至36英寸(70至90厘米)

体重:100至250磅(45至113公斤)

保护级别:濒危

大小相当于一个6英尺(2米高)的男子

鬼斧神工:十处绝美天然洞穴(组图)

1.格陵兰冰盾

洞窟探勘人员用绳索深入格陵兰冰盾300英尺(约合90米)处。类似这样的冰河洞穴是季节性融水或者地热喷口在冰盾内部切割出裂缝和通道形成的。由于由冰构成,冰河洞穴处于极为不稳定状态,致使勘探人员面临独一无二的挑战。

2.美国熔岩床国家纪念碑

图片展示的是美国加利福尼亚州的熔岩床国家纪念碑。类似这样的熔岩管洞穴遍布整个世界。这种独特的地下结构是长时间的熔岩流动形成的。随着熔岩在通道中流动,溢出的部分在两侧形成天然堤岸。堤岸最终连接在一起,凝固后形成一个顶篷。

正如冬季的水流继续在其冰帽下方流动一样,熔岩也继续在顶篷下方流动。当源头的熔岩流停止脚步,余下的熔岩一路前进直至末端,形成一个中空管状结构。这种管状结构通常拥有较大空间,勘探人员可以在里面行走。

3.石灰石洞穴

智利巴塔哥尼亚的石灰石洞穴的入口,是在水的长时间影响下形成的,因此也被称之为“水和时间的艺术”。石灰石是一种可溶性岩石,在数十万年的变迁中,缓慢流动的水充当了一个凿子角色。地质学家将这种结构称之为溶洞。

4.格陵兰岛冰河洞穴

一名洞窟探勘人员站在格陵兰岛的一个冰河洞穴内,观察变化多端的色彩和形状。从图片中我们可以看到,勘探人员观察的结构更像是一个螺旋星系而不是洞穴的一个组成。这个大冰库内仿佛来自另一世界的轮廓是由地热温泉的热量形成的。

5.中国芦笛岩

沐浴在蓝紫色光线下的中国芦笛岩,给人的感觉是,这里好似一部科幻影片的拍摄现场。这种喀斯特地貌是由50多万年前的一条地下河形成的,具有较高的可到达性,是当地最受环境的旅游景点之一。第二次世界大战期间,芦笛岩曾经被用作防空洞。

6.美国龙舌兰洞

美国新墨西哥州卡尔斯贝洞窟国家公园的龙舌兰洞,洞内的石笋被水晶般透明的水环绕。这个洞穴一度默默无名,直到1986年才享誉世界,当时洞穴勘探人员冲破一条封闭的通道并发现大量可以步行通过的地道。自此之后,勘探人员对长度超过100英里(约合160公里)的地道进行测绘。龙舌兰洞也就此成为美国第三长的洞穴和世界上第五长的洞穴。

7.龙舌兰洞的塔状结构

龙舌兰洞的塔状结构,高度在50英尺(约合15米)左右。在它的衬托下,一名洞穴勘探人员显得非常渺小。大名鼎鼎的龙舌兰洞位于新墨西哥卡尔斯贝洞窟国家公园,每年吸引大量来自世界各地的勘探者到此探险。

8.方解石沉积物

罕见的方解石沉积物,外形好似小麦片,是在龙舌兰洞深处墙壁上发现的。科学家认为,这种被称之为“叶形线”的波纹结构是方解石在水位重复升降过程中沉积形成的。

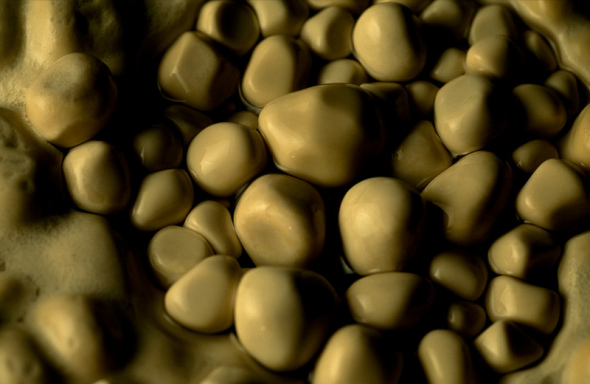

9.洞穴珍珠

洞穴内的矿物沉积物能够呈现出令人吃惊的外形,例如图片中这些好似巧克力的“洞穴珍珠”。这种独特的球形结构在洞穴水池中形成,由层状方解石慢慢在一粒沙子或者泥土周围沉积而成。

10.美国代波尔德洞

佛罗里达州位于地下250英尺(约合76米)处的代波尔德洞,图片中的潜水员正对一个被水淹没的洞室进行探测。代波尔德洞的名字以所在地区最初主人的名字命名,位于佛罗里达州布鲁克斯维尔附近的桑德·希尔童子军营地。