科学

墨西哥捕获迄今最大大白鲨长5.5米重2吨(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月9日消息,据美国国家地理网站报道,2009年秋季,科考队在墨西哥瓜达鲁普岛沿海捕获了迄今为止体型最大的大白鲨。这头雄性大白鲨长17.9英尺(约合5.5米),打破了此前的纪录。此前的纪录保持者为一头名为“基梅尔”的雌性大白鲨,身长16.8英尺(约合5.1米)。两个纪录均是非官方纪录,未得到正式组织的承认。

新捕获的大白鲨被称之为“阿帕奇”,以国家地理频道节目《鲨鱼冒险家》中船长布莱特·麦克布莱德的宠物狗的名字命名。《鲨鱼冒险家》围绕科学家捕捉和放生大白鲨的工作展开,用以确定这种神秘大型动物的繁殖地和出生地。这个科考小组由海洋保护科学学院院长和常务董事迈克尔·多迈耶领导。

科考队领队克里斯·费舍尔表示,“阿帕奇”重达2吨,被抓住时一直试图挣脱没有倒钩的鱼钩。费舍尔说:“与‘阿帕奇’之间的较量不同于我们此前的任何经历。”拖上船后,研究人员为“阿帕奇”安装卫星追踪标签,提取血液样本,而后将其放生,看着它快速游向远方。他说:“它全身上下都是伤疤和记号,一定是个喜欢惹是生非的家伙。巨大的体型给人留下深刻印象,站在它面前,你会觉得自己很渺小。”

费舍尔指出,在大型海洋鱼类家族,雌性的体型往往超过雄性,因为它们要生育和照料下一代。其他专家表示“阿帕奇”的体型在大白鲨中闻所未闻。蒙特里湾水族馆大白鲨研究计划负责人约翰·奥苏利凡说:“这是一头体型巨大的大白鲨,但我怀疑还有体型更大的大白鲨生活在野外。”

大白鲨专家、阿拉斯加渔猎部门渔业研究生物学家肯尼斯·古尔德曼指出:“我此前从未见过体型如此巨大的大白鲨。这是他们安装卫星追踪标签的另一头成年雄性大白鲨。”巨大的体型对科学家来说意义不大,“阿帕奇”的真正价值在于能够帮助揭开大白鲨习性的一系列谜团。

费舍尔表示,他的他的团队正在监视“阿帕奇”的动向。最近的研究显示,太平洋大白鲨在海岸附近聚集,包括瓜达鲁普岛,而后前往海洋中部觅食。觅食之后,它们经常返回同一集合地点。这仍是一项假设性理论,如果“阿帕奇”离开瓜达鲁普岛,前往海洋中部地区觅食,而后来到另一个集合地,这一理论便失去意义。费舍尔称,科学家可以通过卫星追踪标签了解大白鲨的迁徙以及在哪里聚集,这些发现有助于环保人士保护这一物种。大白鲨被国际自然保护联盟列为易受影响物种。(秋凌)

毒海星入侵南太平洋珊瑚礁:吞噬附近生命(图)

新浪环球地理讯 北京时间3月11日消息,据美国国家地理杂志网站报道,莫雷阿岛是南太平洋上一座古老的岛屿。到2008年,这座岛屿近海的特马厄珊瑚礁的健康状况都还很不错,但是稍后侵入的带有毒刺的长棘海星和飓风使其进入瘫痪状态。

目前国际组织正在对位于南太平洋上的莫雷阿岛进行研究,了解它过去的生物多样性,查看现在的生物生存情况,以便找到能令其重现生机的方法。

1. 蓝色珊瑚礁

蓝色珊瑚礁(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)

蓝色珊瑚礁(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)莫雷阿岛(Mo‘orea)位于塔希提岛西北仅12英里(20公里)处,是南太平洋诸岛中的一个佼佼者。该岛长达1200年的文明和历史,已经使其变成一个国际性生物多样性研究热区,吸引了大量探索家。

2.健康状况

珊瑚礁的健康状况(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)

珊瑚礁的健康状况(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)2008年,莫雷阿岛近海的特马厄珊瑚礁的健康状况还很不错,但是稍后侵入的长棘海星和飓风使其进入瘫痪状态。目前科学家正在利用新的遗传鉴别工具,研究如何让莫雷阿岛的珊瑚礁恢复生机,并研究全球和局部地区的变化加速是否已经对该生态系统的恢复能力产生重大影响。

3.建立交流渠道

建立交流渠道(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)

建立交流渠道(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)居住在莫雷阿岛上的84岁塔希提老人帕贝•马培,正在给儿子布鲁诺讲述他从祖先那里了解到的有关这片土地和海洋还没遭到破坏前的情况。据马培说,这座小岛及其周围的海洋是世代相传的。但是现在它或许会转变方向,成为西方最新科学研究的桥梁。把两代人召集在一起是特普•亚迪提亚协会( Association Te Pu Atitia)会长和UC伯克利研究工作站(UC Berkeley Gump Research Station)副主管黑纳诺•迪瓦•穆尔菲的一项任务。

特普•亚迪提亚协会2002年成立,是一个非盈利组织,旨在为该岛上像马培一样的老者和他们的后代之间的交流清除障碍,同时为来该岛考察和居住在这里的科学家之间的交流创造条件。

4.脆弱的世界

脆弱的世界(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)

脆弱的世界(图片来源: David Liittschwager, National Geographic)马培毕生都在进行有关这座珊瑚岛的文化之旅。现在当地老者已经能通过科学方法验证他们对大自然进行观察获得的资料,科学家也能通过特普•亚迪提亚协会的长期观察资料检验他们自己的数据。马培说:“我们掌握很多数据,我们一生都生活在这里。”以前科学家提出的有关如何管理莫雷阿岛的自然资源的 “好”建议,并没采纳该组织的意见。

亚迪提亚中心的黑纳诺•迪瓦•穆尔菲通过自己的教育背景,慢慢收集并证实这些老人的故事的真实性。她回忆说:“这具有很大挑战。我们经过5年的不懈努力,彼此交换意见,让他们相信我们,告诉他们如果我们不采取任何行动,我们将失去他们掌握的所有知识,其中包括我们祖先传授给我们的医学、航海和其他知识。”

揭秘羽毛进化史:从鳞甲到霓裳(组图)(3)

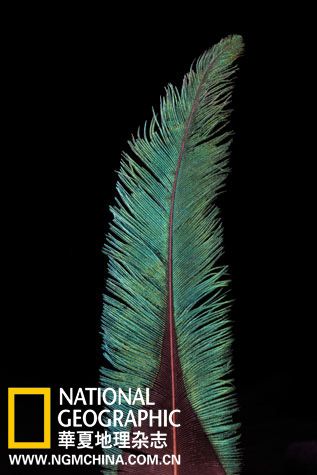

金头绿咬鹃,尾部覆羽,炫耀

金头绿咬鹃,尾部覆羽,炫耀 红腹锦鸡,头冠,炫耀

红腹锦鸡,头冠,炫耀 负责生成色彩的微小色素囊在化石羽毛中就像香肠和肉丸,香肠形成黑色,肉丸形成红色和棕色

负责生成色彩的微小色素囊在化石羽毛中就像香肠和肉丸,香肠形成黑色,肉丸形成红色和棕色 两种色素囊在一份鸟龙面部羽毛样本中都找的到。

两种色素囊在一份鸟龙面部羽毛样本中都找的到。爬行动物也有基板,但在它们的胚胎里,每一个基板都激活特定的基因,只让基板后缘的细胞增殖,最终形成鳞片。上世纪90年代末,耶鲁大学的理查德· 普拉姆等人提出一种理论,认为从鳞片到羽毛的转变所依赖的可能只是基板内一个简单的基因指令开关。指挥基板细胞纵向而非横向生长,便可生成羽毛。换句话说,羽毛是以与鳞片相同的基因构建成的全新产物。一旦最早的毛丝进化出来,也许只需再加以些微改动就能产生越来越精致的羽毛。

直到近年,科学家们还普遍认为羽毛首先出现于兽脚类世系的某个早期成员身上,后来这种恐龙演变成了鸟类。然而在2009年,中国科学家宣布发现了一种背上长有刚毛的古生物——“天宇龙”,它在恐龙家族中属鸟臀目,与兽脚类的亲缘关系极远。于是出现了一种令人惊异的可能性:也许恐龙的祖先早已有了状如毛发的原始羽毛,只是有些恐龙物种在后来的演化中把它丢掉了。如果能确证有些翼龙化石——翼龙并非恐龙家族的成员——身上的“绒毛”也是原始羽毛的话,就能把羽毛的起源回溯到更远,因为这些会飞的爬行动物与恐龙共有一位更加古老的先祖。

还有一种更加令人诧异的可能。与鸟类、恐龙和翼龙家族亲缘最近的现存动物是短吻鳄。尽管这些身披重甲的怪物如今显然一根毛都没有,但它们体内有与鸟类一样的羽毛构建基因,这说明其2.5亿年前(鸟、鳄世系分化以前)的祖先也许曾长有羽毛。所以有些科学家说,该问的问题不是鸟类如何获得羽毛,而是短吻鳄如何失去羽毛。

如果羽毛最初演化出来不是为了飞翔,那么它们又能为动物提供什么其他的好处呢?有些古生物学家称,羽毛最初可能是被当做保暖层的。有些出土的兽脚类恐龙化石前肢伸开,掩住下面的巢,它们也许曾用臂上的羽毛来呵护子女。

还有一种假说在近几年影响渐趋强大:羽毛最初进化出来是为了炫耀。今日鸟类的羽毛有着极为繁多的色彩和图案,可谓争奇斗艳。在有些情况下,它们的美丽起着吸引异性的作用。雄孔雀绚丽的尾羽就是如此。2009年,科学家们开始对兽脚类恐龙羽毛的结构进行更细致的研究,令这种假说得到了有力支持。他们在羽毛化石中发现了名为“黑素体”的微小囊状构造,其形状与现存鸟类羽毛中生成各种特定颜色的构造能够完美地对应起来。这些黑素体保存得极为完好,竟可以帮助科学家重构出恐龙羽毛的色彩。比如中华龙鸟的尾羽看似有着红色和白色的条纹。也许这个物种的雄性会在向雌性示爱时显摆自己漂亮的尾巴,又或许雌雄两性都以与斑马相同的方式利用条纹:识别同类、迷惑天敌。

美重离子对撞机发现迄今最重新型反物质(图)

相对论性重离子对撞机的STAR探测器发现了迄今为止最重的反物质,被称之为“反超氚”。(图片提供:Brookhaven National Laboratory)

相对论性重离子对撞机的STAR探测器发现了迄今为止最重的反物质,被称之为“反超氚”。(图片提供:Brookhaven National Laboratory)新浪环球地理讯 北京时间2月25日消息,据国家地理杂志网站报道,美国科学家上周宣布,在长岛上演的一次微型“大爆炸”创造了一种新型反物质。这种新发现的粒子被称之为“反超氚”(antihypertriton),是迄今为止发现的最重的反物质。此外,反超氚也是第一个含有所谓反奇夸克的粒子,也因此被排在元素周期表的一个新平面内。

2010年春季,科学家借助纽约布克海文国家实验室的相对论性重离子对撞机(以下简称RHIC)发现了这种新型反物质。在对撞机内,重离子——剥离电子的原子——以接近光速的速度相撞,分解成构成重离子的各种粒子。在金离子对撞10万次之后,研究人员从粒子“瓦砾”中发现了大约70个反超氚。这种粒子比此前的纪录保持者反氦重大约重200毫电子伏。

RHIC研究员许长补(Zhangbu Xu,音译)表示:“人们认为我们是一群奇怪的家伙,因为所有人都希望将手中的东西变成金子,而我们却将金子变成怪异的反物质。”正常原子的原子核由被称之为“质子”和“中子”的亚原子微粒构成,质子和中子则由更小的粒子——夸克和胶子构成。构成反物质核的反粒子质量与正常粒子质量相同,但所带电荷和磁性相反。

大爆炸形成了相同数量的物质和反物质。大量物质的引力作用防止这些粒子扩散。如果在微小的空间内反物质和物质相撞并湮灭对方,最后将完全转换成能量。令物理学家感到疑惑的是,反物质和物质碰撞湮没过程中为何会有幸存者,当前宇宙中物质的数量为何远远超过反物质。在实验室模拟大爆炸是帮助科学家揭开这些谜团的一种重要途径。

许长补表示,当粒子以惊人速度在RHIC发生相撞时,便会形成“夸克和胶子汤”。随着夸克和胶子汤的冷却——在瞬间内完成——这些基本粒子形成超氚和反超氚等更大粒子。科学家认为这就是大爆炸后瞬间发生的事情。在18日于华盛顿特区举行的美国科学促进协会会议上,许长补公布了他们的研究发现。

发现反超氚让物理学家陷入极大兴奋之中,因为它位于3D版元素周期表的平面下方。在这张人们熟悉的平面元素周期表中,科学家按照原子所含质子数量(代表质量)排列元素。粒子物理学家则根据中子和所谓的奇夸克的数量进一步绘制元素周期表,质子或者中子并不含有奇夸克。一些正常的氢、氦和锂原子含有奇夸克,被排列在元素周期表平面的上方。反超氚是所发现的第一种含有反奇夸克的反物质粒子,因此被排在这个平面的下方。

牛津大学物理学家、《反物质》一书作者弗兰克•克洛斯表示,现在尚不清楚发现反超氚对物理学研究将产生怎样的实际影响。他指出:“形象地说,寻找新粒子就像集邮。总有一些邮票比其他邮票更让人感到兴奋。发现这一粒子证实了我们普遍认同的想法——反物质的确存在,数量与物质一样。”对于“宇宙中的反物质数量为何少得可怜?”这个问题,这一发现并未给我们提供任何有用的线索。

虽然发现新反物质反超氚的消息最近才浮出水面,但早在2010年3月4日,网络版《科学快报》杂志刊登的一篇论文便已首次对这种反物质进行描述。在此之后,RHIC研究组又进行了更多次原子撞击实验。现在,许长补及其同事仍对新获取的数据进行分析,希望能够发现更多奇异粒子。值得一提的是,对撞过程中除了形成反超氚外,同时还形成了2000多个反氦-3核,它是另一种罕见的反粒子。许长补说:“RHIC就是一台专门发现反物质的机器。” (秋凌)

科学工程可视化大赛:最详细艾滋病毒3D模型获奖(2)

4.西红柿籽“头发”

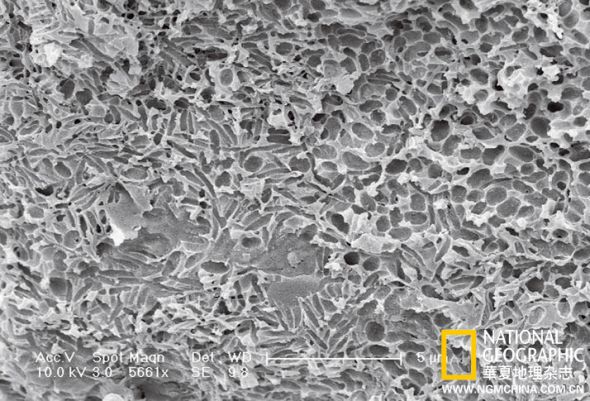

西红柿籽“头发”(图片来源:Robert Rock Belliveau)

西红柿籽“头发”(图片来源:Robert Rock Belliveau)西红柿籽“头发”的特写照片,使用显微镜拍摄,获得2010年可视化挑战赛照片类荣誉奖。摄影师和已退休的病理学家罗伯特·洛克·拜里沃表示,这些“头发”会分泌粘液,在籽的边缘形成一层透明膜。粘液拥有多种功能,例如利用一种天然杀虫剂杀死捕食者,防止西红柿籽干枯并将它们锚定在土壤中。

5.植物基因图

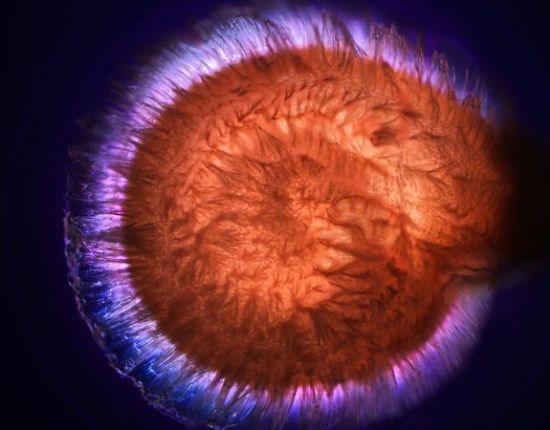

植物基因图(图片来源:Insuk Lee,Michael Ahn,Edward Marcotte,and Seung Yon Rhee,Carnegie)

植物基因图(图片来源:Insuk Lee,Michael Ahn,Edward Marcotte,and Seung Yon Rhee,Carnegie)拟南芥基因图AraNet的一部分,好似在空中绽放的烟花,获得可视化挑战赛图解类荣誉奖。这幅基因图由卡内基科学研究所的一支研究小组绘制,他们共对拟南芥以及其他生物进行了超过5000万次实验观测。与相同生物学过程有关的基因通过各种线连接在一起,基因图中线的颜色不同,代表不同的连接强度。基因图打造者和生物学家Seung Yon Rhee在《科学》杂志上表示:“这种网络与社交网络类似。”

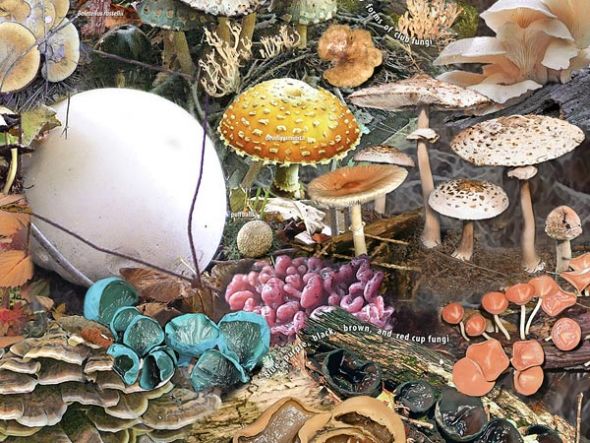

6.教育性真菌海报

教育性真菌海报(图片来源:Kandis Elliott and Mo Fayyaz,University of Wisconsin-Madison)

教育性真菌海报(图片来源:Kandis Elliott and Mo Fayyaz,University of Wisconsin-Madison)一幅教育性海报,呈现了各种各样的真菌。这幅作品在信息图类竞赛单元拔得头筹,所展示的真菌包括在奶酪、啤酒、面包甚至于冬眠蝙蝠体内发现的真菌。美国威斯康辛大学麦迪逊分校植物学系的高级美术师在一份声明中说:“真菌是一个非常复杂的生物种群,成员不仅仅只有蘑菇而已。”目前,真菌已被用于生产燃料、药物以及其他很多有用的产品。

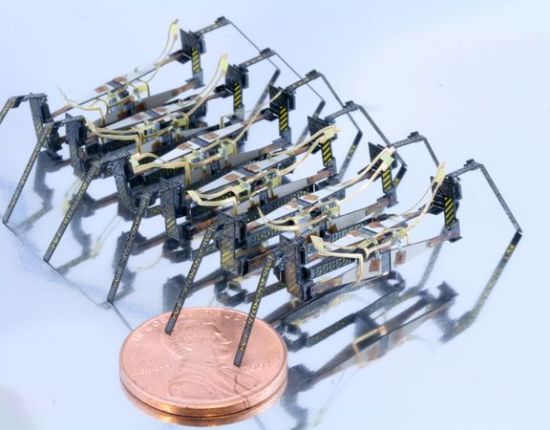

7.蜈蚣机器人

蜈蚣机器人( 图片来源:Katie L. Hoffman and Robert J. Wood,Harvard University)

蜈蚣机器人( 图片来源:Katie L. Hoffman and Robert J. Wood,Harvard University)一幅灵感来自于蜈蚣的机器人的照片,获得照片类荣誉奖。哈佛大学的专家指出,这种昆虫大小的机器人设计能够为科研人员提供灵感,促使他们研制移动能力更为出色的机器人。蜈蚣机器人是多节毫米级机器人,能够帮助科学家进一步了解灵活性和身体起伏如何提高运动能力,同时确定是否存在最为理想的腿数量,让行走时的效率和稳定性实现最大化。2010年国际科学工程可视化挑战赛的所有获奖作品于18日刊登在《科学》杂志和国家科学基金会网站上.(孝文)

2010最佳科学图片:最详细艾滋病毒3D模型(图)

新浪环球地理讯 北京时间2月21日消息,据美国《国家地理杂志》网站报道,这是一组2010年国际科学工程可视化挑战赛获奖作品,包括西红柿籽特写照片、植物基因图和蜈蚣机器人在内的视觉作品均榜上有名。

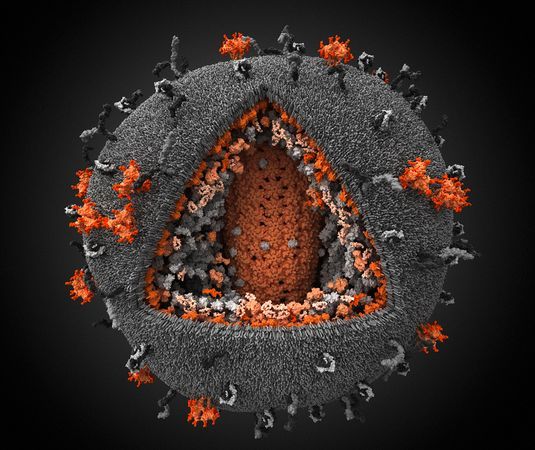

1.艾滋病毒3D模型

艾滋病毒3D模型

艾滋病毒3D模型这个迄今为止最详细的艾滋病毒3D模型,它获得了2010年国际科学工程可视化挑战赛图解类一等奖。这项年度大赛由《科学》杂志和美国国家科学基金会组织,其目的是“通过新奇和具有刺激性的视觉方法鼓励全世界的人关注科学”。评审标准包括:视觉效果、有效的沟通、新鲜感和创意。

一个由伊凡·康斯坦蒂诺夫领导的俄罗斯评审团对来自100多份科学杂志的数据进行分析,利用数字技术尽可能地对艾滋病毒进行详尽描绘,真实再现它的方方面面。这张双色图显示的是艾滋病毒(橙)正在攻击并融入一个免疫细胞(灰)。三角形剖面显示了艾滋病毒如何把这个细胞变成一个病毒加工厂。视觉科学公司的康斯坦蒂诺夫在声明中说:“我们认为,这种3D模型是呈现和推广有关无处不在的人类病毒的科学数据的一种新方法。”

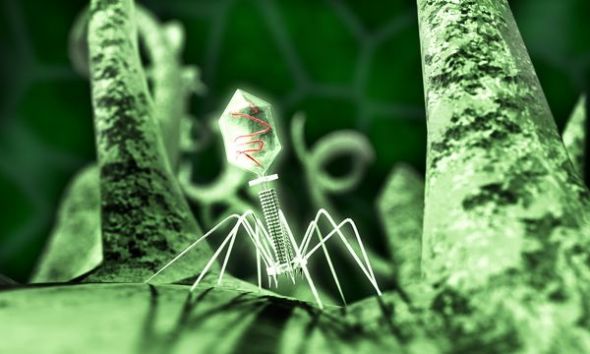

2.“可怕”病毒

“可怕”病毒

“可怕”病毒据艾奎诺克斯制图公司创始人乔纳森·贺拉斯说,这张3D图片显示的是一个噬菌体正在入侵一个细菌。该图在2010年国际科学工程可视化挑战赛中荣获图解类荣誉奖。贺拉斯在声明中说,噬菌体是一些拥有“奇异的细长腿”和吸管状嘴巴的病毒,它们利用这种口器追击猎物,不达目的誓不罢休。这种病毒掠夺细菌的组成物质,把受害者当成病毒“复制工厂”。

《科学》杂志执行编辑莫妮卡·布拉福德在声明中说,2010年的参赛作品“是以公众能理解和接受的方式”传播科学。他说:“这项国际竞赛强调创新和技术特长,要求科学家的作品能够吸引不同年龄段和阶层的观众,鼓励他们探索复杂的大自然和科学之美。”

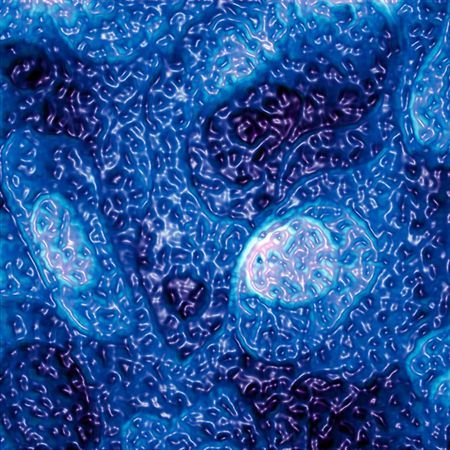

3.“水波荡漾”的单层分子表面

“水波荡漾”的单层分子表面(图片来源:Seth B. Darling/ANL and Steven J. Sibener/U-Chicago)

“水波荡漾”的单层分子表面(图片来源:Seth B. Darling/ANL and Steven J. Sibener/U-Chicago)借助显微镜拍摄的显微照片,展现了“水波荡漾”的单层分子表面。这幅照片由塞斯·达林与美国阿贡国家实验室的史蒂文·希班纳合作拍摄。达林表示:“这个分子层实际上由两种不同的分子构成,它们往往能够将类似油和水这样的东西分离开来。在我们拍摄的这幅照片中,这种分离似乎还处在非常早期的阶段。”

照片中的分子数量达到数百万个,虽然每一个分子的“头部”都含有硫,但它们的尾部成分并不相同,其中一种含有碳和氢,另一种则含有碳和氟。两种分子的高度大约相差0.2纳米。2月18日出版的《科学》杂志采用这幅照片作为封面。

美国发现冰河时代珍贵化石:从野牛头骨到猛犸

新浪环球地理讯 北京时间2月11日消息,据国家地理杂志网站报道,科学家在美国科罗拉多州的斯诺迈斯村附近出土了大量冰河时代的化石,包括美洲乳齿象、哥伦比亚猛犸、老虎蜥蜴和首次在科罗拉多发现的杰斐逊地懒。这些冰河时代的“珍宝”是去年10月建筑工人在实施一项水库扩容工程期间偶然发现的。

1.很酷的冰河时代的头骨

很酷的冰河时代的头骨(图片提供:Heather Rousseau, Denver Museum of Nature & Science)

很酷的冰河时代的头骨(图片提供:Heather Rousseau, Denver Museum of Nature & Science)去年11月6日,科学家在美国科罗拉多州的斯诺迈斯村附近出土了一个冰河时代的野牛头骨。发掘小组成员、丹佛自然与科学博物馆馆长基尔克-约翰逊在声明中说:“我想,在我的人生岁月里,我从来也没有见过比这块骨头更酷的化石了。”

据该博物馆介绍,野牛头骨是最近在这一地点发现的大量冰河时代的动物化石的一部分,这些动物化石包括美洲乳齿象、哥伦比亚猛犸、老虎蜥蜴和首次在科罗拉多发现的杰斐逊地懒。这些冰河时代的“珍宝”是去年10月建筑工人在实施一项水库扩容工程期间偶然发现的,由于冬季来临,发掘工作暂停,科学家目前正在对迄今为止发现的600件化石中的一部分进行分析,他们认为,这些化石至少有13万年的历史。

2.猛犸幼儿

猛犸幼儿(图片提供:Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)

猛犸幼儿(图片提供:Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)这是科学家发掘出的一只年轻的哥伦比亚猛犸化石的一部分。这些在科罗拉多发现的“化石珍宝”是猛犸和乳齿象化石在美国被一起发现的少数几个案例之一,而在科罗拉多,只发现这一起。

虽然这两种古代大象的近亲看上去很像,但它们还是有明显区别的,首先,乳齿象比猛犸小,獠牙更直,以树和灌木为食。猛犸比现代的大象还要大,主要为草为食。这两种大型动物都在约12800年前灭绝了。

发掘小组成员埃利亚斯在声明中说:“像这样的地点非常罕见。发现时间跨度长达100000年的骨头多达数百件,这是一生都不容易遇到的机会。”

3.有待处理的化石

有待处理的化石(图片提供: Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)

有待处理的化石(图片提供: Rick Wicker, Denver Museum of Nature & Science)这张最新的照片显示在这个冰河时代地点发现的化石摆放在丹佛自然与科学博物馆里。这些化石之所以珍贵是因为是在高海拔地点发现的,在上百万年的时间里,众多的动物、植物和昆虫在那里堆积。

密歇根州立大学乳齿象研究专家丹尼尔-费舍尔表示,在冰河时代的化石记录中,高海拔地点一向很少。他在声明中说:“一直有这样的观点:高海拔的环境可能孕育了不同的社区或有不同的演变故事,可是,由于代表它们的化石发现得极少,所以没人敢肯定这样的观点一定正确。现在,我们终于迎来了看一看这个观点是否正确的机会。”

研究称银河系附近或潜藏暗物质星系(图)

最新研究认为银河系附近或许潜藏着一个暗物质星系。这是银河系一部分出现在美国加利福尼亚州拉森火山上空的景象。

最新研究认为银河系附近或许潜藏着一个暗物质星系。这是银河系一部分出现在美国加利福尼亚州拉森火山上空的景象。新浪环球地理讯 北京时间1月19日消息,据美国国家地理网站报道,美国天文学家1月13日宣布,一个望远镜观测不到的完整星系可能潜藏在银河系附近,而且质量估计只有银河系的1%。

这个星系被命名为“X星系”(Galaxy X)。据领导实施这项研究的美国加州大学伯克利分校天文学家苏坎亚·查克拉巴尔蒂(Sukanya Chakrabarti)介绍,“X星系”之所以看不见,或许不是因为其作为矮星系的地位,而是因为它诡秘的位置及其压倒性的暗物质数量。

在宇宙学中,暗物质是指那些不发射任何光及电磁辐射的物质。人们目前只能通过引力产生的效应得知宇宙中有大量暗物质的存在。科学家认为80%的宇宙质量由暗物质构成。查克拉巴尔蒂发明了一套测算系统,类似于160年前用于预测海王星存在的系统,即因其引力在天王星轨道引起的摇摆,导致海王星行踪败露。

根据对银河系边缘气体的引力变化,查克拉巴尔蒂得出了一个结论,在距银河系大约26万光年远的地方,有一个之前从未知道的星系。据查克拉巴尔蒂预测,“X星系”的质量估计只有银河系的1%,但仍旧是银河系中第三大卫星星系。查克拉巴尔蒂指出,如果X星系确实存在,它不可能完全由暗物质构成,还应该有少量的暗淡恒星。

她说:“这些恒星或许提供了足够多的光,令天文学家可以看到,如今,他们知道从哪里展开观测。”查克拉巴尔蒂还称,X星系迄今之所以没有被发现,是因为它与银河系圆盘处于同一个平面。银河系和X星系之间的气体和尘埃云令望远镜观测的难度进一步加大。

查克拉巴尔蒂表示,如果X星系的存在得到确认,这将在证实我们对宇宙形成于大爆炸后原始物质和能量的理解方面至关重要。她说,当前理论正确预测了遥远星系的分布,同时还预测银河系周围存在数百个矮星系,但迄今仅仅发现了数十个。查克拉巴尔蒂说:“这个卫星缺失的问题代表了宇宙学的基本问题。”

据查克拉巴尔蒂介绍,X星系或许不久会令科学家发现诸如“Y星系”和“Z星系”这样的神秘星系。她说:“这基本上是让暗物质星系‘现形’的新办法”,这项技术应该可以探测到质量仅相当于银河系千分之一的黑暗矮星系。

总部设在美国得克萨斯州的私营公司“科学尤里卡”(Eureka Scientific)天文学家戴维·普雷(David Pooley)说,最新发现将对旨在绘制宇宙边缘暗物质分布图的科学项目做出重大贡献。科学尤里卡公司旨在帮助科学家获取科研经费。普雷没有参与查克拉巴尔蒂团队的研究。他说:“所有此类暗物质研究确实开始绘制暗物质分布图。我们获取的任何信息都极为重要。”

查克拉巴尔蒂指出,如果天文学家清楚从哪儿去寻找X星系,按理说他们就可以找到,尤其是他们利用可穿透尘埃云的红外光仪器寻找的话。她说:“举例说,你正在浓雾中找寻一辆前灯非常昏暗的汽车,要是知道这辆车的大体位置,找到的几率无疑会更大。”查克拉巴尔蒂希望在未来几个月内亲自从事这项工作,将寻求通过大口径红外望远镜以赢得时间。

查克拉巴尔蒂说,即便X星系没有得到证实,她的研究仍将让科学家对可疑物体有新的认识。果真如此,这将意味着有其他奇特的物体令天文学家的计算出现了偏差——或许是银河系周围暗物质光环的分布不同于天文学家之前的预料。查克拉巴尔蒂说:“我们仍在坚持了解非常基本的东西。”最新研究结果将刊登在最新一期的《天体物理学杂志》上。(孝文)

越南发现吸血飞蛙 幼仔长有黑色尖牙(图)

在越南发现的吸血飞行蛙。

在越南发现的吸血飞行蛙。

吸血飞行蛙的幼仔长有黑色的小尖牙。

吸血飞行蛙的幼仔长有黑色的小尖牙。新浪科技讯 北京时间1月12日消息,据国家地理杂志网站报道,2008年,人们首次在越南山地丛林地区发现一种吸血飞行树蛙,学名“Rhacophorus vampyrus”。这种树蛙身长2英寸(约合5厘米),只生活在越南南部的雾林地区,能够利用带蹼的四肢从一棵树滑翔到另一棵树。

成年雌性吸血飞蛙在树干的水洼中产卵,避免幼仔沦为潜伏在河流和池塘中的捕食者的盘中餐。研究领导人、悉尼澳大利亚博物馆研究两栖类的生物学家乔迪·罗利表示:“这种蛙没有理由生活在地面上。”

之所以将其称之为吸血蛙是因为它们的幼仔(蝌蚪)长着弯曲的“尖牙”。2010年,科学家发现了这一怪异的特征。罗利指出:“第一次借助显微镜看到这些尖牙时,我不由自主地说‘我的上帝’。”至于为何会长出尖牙,仍旧是一个不解之谜。罗利的研究获得国家地理学会的环保基金资助。

蝌蚪通常长有类似鸟喙的口器。相比之下,吸血飞蛙的幼蛙绝对是一个另类,它们长有一对坚硬的黑钩,从口腔底部向外伸出。在蝌蚪身上发现这种特征还是第一次。科学家尚不清楚这些尖牙的用途。在树干水洼中繁育后代的青蛙经常用未受精的卵喂养幼仔。据罗利推测,尖牙可能用于帮助幼仔破卵而出。在12月21日出版的《动物分类学》杂志上,科学家描述了这种新发现的吸血飞蛙。(秋凌)

火星表面发现两个深坑最大直径超300米(图)

新浪环球地理讯 北京时间12月27日消息,据美国国家地理网站报道,美国宇航局2010年12月发布了火星侦察轨道飞行器HiRISE相机拍到的土星最新照片,显示了火星表面一些令人好奇的地质特征。每张照片都覆盖火星上跨度为3.7英里(约合6公里)的一片区域,揭示了火星表面小如办公桌的地质构造细节,其中,两个大坑最令科学家感兴趣。

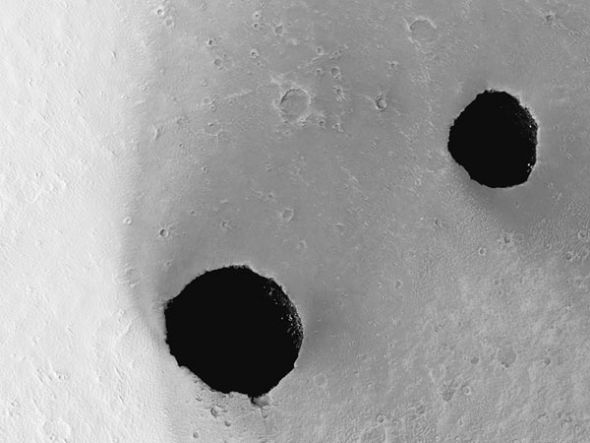

1.火星表面大坑

火星表面大坑

火星表面大坑在美宇航局火星侦察轨道飞行器(MRO)2010年10月1日和11月1日间拍摄的一张照片上,两个大坑就像太空蛞蝓的藏身之处一样,在火星火山艾斯克雷尔斯山(Ascraeus Mons)附近布满尘埃的平原留下了痕迹。一年前,火星侦察轨道飞行器的姊妹探测器“火星奥德赛”号(Mars Odyssey)利用红外相机,最早发现了这两个深坑,每个的直径分别达到590英尺(约合180米)和1017英尺(约合310米)。

HiRISE相机探测任务首席科学家阿尔弗雷德·麦克伊文(Alfred McEwen)说:“当我们比较周围表面时,发现黑洞洞的深坑在夜晚释放出热量,而白天则非常冷。所以,我们决定通过火星侦察轨道飞行器对这两个深坑进行观测,因为这种热成像信息或许是这些特征是洞的证据——科学家仍在这个问题上存在分歧。”自2006年发射以来,火星侦察轨道飞行器一直在对火星进行勘测,向地面发回的数据总量是过去和现在火星探测任务发回数据的总和。

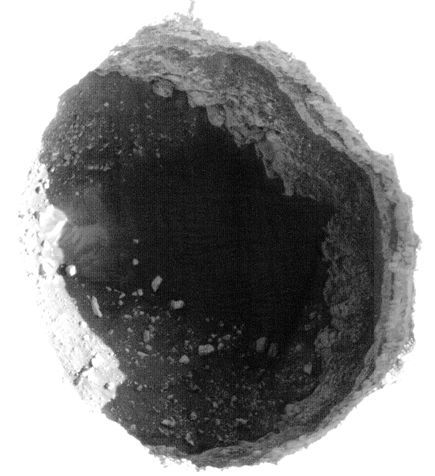

2.火星深坑高清特写

火星深坑高清特写

火星深坑高清特写据美宇航局科学家介绍,在火星侦察轨道飞行器HiRISE 相机2010年秋季拍摄的照片上,更大火星深坑的高清特写镜头显示了沉淀物和巨石,以及被吹入深坑最深、最暗部分的沙子的痕迹。这两个深坑被认为像是立轴一样的结构,从艾斯克雷尔斯山两端的熔岩流穿过。类似地质特征称为锅状火山口,是地面塌陷造成的,美国夏威夷的火山上就有这样的特征。

科学家们仍在这些地质构造是真正的坑(仅是地面的立轴状结构)还是洞(通向地下水平秘密通道)的问题上争论不休。HiRISE相机探测任务首席科学家阿尔弗雷德·麦克伊文说:“一个大大的疑问是这些是不是洞?它们是否会提供支持过去火星潜在生命的某种小环境?”

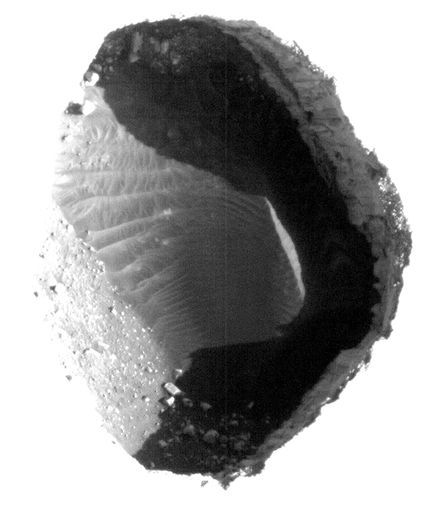

3.历史并不久远

历史并不久远

历史并不久远在这张HiRISE相机2010年秋季拍摄的照片上,更小火星深坑底部显现多块汽车大小的巨石。鲜亮的沙丘与大风吹拂形成的波痕交叠在一起,覆盖着这个深坑的西侧。据美宇航局科学家介绍,两个深坑的形成历史相对年轻,随着岁月流逝,边上的物质塌陷后掉到坑中,斜坡越来越浅,越来越宽。麦克伊文说:“在火星表面,年代更久远的深坑可能有数千个,而像这两个更年轻的深坑或许最多只有数十个,它们非常陡,里面黑洞洞的。”

4.火星泥火山

火星泥火山

火星泥火山根据美宇航局公布的其他最新照片,同样是由HiRISE相机2010年秋季捕捉的画面展现了火星北部低地的大盆地——阿西达里亚平原(Acidalia Planitia)上的泥火山。所谓泥火山是泥浆与气体同时喷出地面后堆积而成,也存在于地球之上。据美宇航局科学家介绍,火星上的泥火山可能是人类寻找过去火星生命存在证据的主要目标。麦克伊文说:“如果这个泥火山是在深处形成的,它可能已经产生有机物,从而展现火星某些远古生命的生物特征。”

5.火星熔岩上的“伤疤”

火星熔岩上的“伤疤”

火星熔岩上的“伤疤”在这张HiRISE相机2010年秋季拍摄的照片上,一个巨大的槽状结构(图中央)将火星塔尔西斯(Tharsis)火山区一分为二。这个直径1.2英里(约合2公里)的凹陷结构称为地堑,当一大片火星地壳在两个断层间塌陷,便会形成这样的结构。以图中这个地堑为例,构造运动在两侧留下了几乎垂直的岩壁——每个厚约0.6英里(约合1公里)。麦克伊文说:“根据这个地堑内的大坑极为罕见来判断,它的年代应该不足10亿年。这一点的证据十分明显,因为它从保存完好的熔岩流穿过。”(孝文)