科学

美洲神秘吸血怪兽谜底揭开:为患皮肤病郊狼(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月2日消息,据美国国家地理网站报道,20世纪90年代中期,波多黎各当地居民声称看见了一种神秘的吸血怪兽“卓柏卡布拉”(chupacabra)。此后,墨西哥、美国等国媒体也报道发现了“卓柏卡布拉”的踪迹。至于这种吸血怪物的来历,人们众说纷纭,有的认为是狼,有的认为是吸血鬼。美国科学家表示,神秘的吸血怪兽其实是身上长满疥癣的郊狼或别的犬科动物。

患有严重兽疥癣的郊狼

据称,今年6月仍有人宣称发现了有血有肉的“卓柏卡布拉”,所以,相比尼斯湖怪和大脚怪,科学家更易于对这种吸血怪兽展开研究。在几乎所有的目击报告中,所谓的“卓柏卡布拉”最终被认定其实就是患有严重兽疥癣的郊狼。兽疥癣是一种潜在致命的皮肤病,可引起动物体毛脱落,皮肤皱缩等症状。

对于一些科学家来说,这种对吸血怪物“卓柏卡布拉”的解释已经够充分。美国密歇根大学昆虫学家巴里·奥康纳(Barry OConnor)说:“我并不认为我们还需要展开进一步研究,或需要为这些目击报告作出其他解释。”奥康纳从事可引起兽疥癣的疥癣虫的研究。美国佐治亚大学野生动物疾病东南合作研究所的专家凯文·基尔(Kevin Keel)看过所称的“卓柏卡布拉”尸体照片,他也认为那显然是郊狼。

基尔表示,他可以想象别人对此的各种猜测。基尔说:“它仍然看上去像郊狼,要我看,那就是郊狼。如果在树林里看到,我也不认为它是‘卓柏卡布拉’。我曾经对患有兽疥癣的郊狼和狐狸进行过研究。但是,外行人可能会将它们误认为是别的怪物。”疥癣虫还会引发发痒的皮疹,而在人类身上,这种疾病被称为疥疮。

无论是人类还是非人类动物身上,疥螨都会寄生于宿主的皮肤下面,分泌卵和废物,诱发免疫系统出现刺激性反应。在人类身上,疥疮(指对疥螨废物的过敏反应)不是什么大病,只是让人稍感烦恼。然而,如果像郊狼这样的犬科动物患上了这种疾病,则会危及生命,因为它们尚未进化具有对疥虫感染有效的防御机制。

对疥螨的反应有天壤之别

奥康纳推测,疥螨可能从人身上传播至家犬,接着又传播给野外的郊狼、狐狸等犬科动物。他的研究表明,人类和犬科动物对疥螨的反应之所以天壤之别,是因为在漫长的进化历史进程中,人类和其他灵长类动物曾与疥螨长期共存,而剩余的动物则没有。奥康纳说:“灵长类动物是疥螨的最早宿主,我们与疥螨共存的进化历史有助于我们遏制疥螨,这样,它们就不能像在其他动物身上那样恣意妄为。”

换句话说,随着人类的不断进化,如今我们的免疫系统可以在疥螨攻击之前就能消除它们的威胁。佐治亚大学的基尔表示,疥螨其实也在不断进化,但是,疥螨有时间去优化其对人类的攻击方式,不至于致我们于死命,从而让我们对疥螨的有用性不复存在。在非人类动物身上,疥螨迄今尚未找到这种平衡之法。以郊狼为例,由于遭到疥螨攻击后反应强烈,导致其体毛脱落,血管收缩,令一般的疲劳感加重,甚至令其感到精疲力竭。

由于“卓柏卡布拉”很有可能是长了疥癣的郊狼,这解释了神秘吸血怪物常常攻击牲畜的原因。奥康纳说:“身上长疥癣的动物通常疲惫不堪。如果它们难以捕捉到以往算是平常的猎物,它们可能会选择牲畜下手,毕竟更容易一些。”至于所谓“卓柏卡布拉”的吸血传奇,这可能属于误传,或夸大其辞。奥康纳说:“我认为这纯属虚构。”

美国缅因州波特兰市的国际神秘动物学博物馆馆长洛伦·科尔曼认同奥康纳的观点。他说,许多有关“卓柏卡布拉”的目击报告,都可以用长了疥癣的郊狼、狗、科伊狗或狼与野狗杂交后代来解释。科尔曼说:“这肯定是有说服力的解释,但并不意味着可以解开整个谜团。”例如,仅在1995年,波多黎各就有超过200例“卓柏卡布拉”目击报告,但没有一例与犬科动物的特征相吻合。

以讹传讹的结果

科尔曼说:“1995年,专家认为卓柏卡布拉其实就是两足动物,站高3英尺(约合1米),遍体短短的灰毛,背部有尖刺。”科尔曼举例说,就像打电话游戏一样,话传到最后已面目全非:由于新闻报道的失误和翻译错误,有关“卓柏卡布拉”的描述在20世纪90年代末期开始不断改变,到2000年,最初的“卓柏卡布拉”特征已被一种新的犬科动物所取代。

也就是说,原来被认为是一种两足动物,而如今则成了攻击牲畜的四足动物。科尔曼说:“这的确是重大失误。由于以讹传讹——多数媒体现在都报道称卓柏卡布拉是患了疥癣的狗或郊狼——你确实再也听不到最初像来自波多黎各或巴西那样有说服力的报道。有关吸血怪物消失以及患有疥癣的犬科动物的报道大大增多。”

那么,有关“卓柏卡布拉”的最早传闻又该如何解释呢?科尔曼说,一种可能性是,波多黎各人在1995年夏天观看或听说了一部恐怖片后,开始胡思乱想,想象出各种各样可怕的事物。他说:“如果看一看电影《异种》(Species)在波多黎各放映的日期,你会发现它与最早卓柏卡布拉目击报告的日期重叠。接下来,你再比较一下娜塔莎·亨斯屈奇所扮演的角色‘西儿’,就会发现背部的尖刺与1995年卓柏卡布拉第一批照片的特征相吻合。”

另一种可能性则是,所谓的卓柏卡布拉其实是波多黎各岛上逃出来的大批猕猴,它们常常用后腿站立。科尔曼说:“那个时候,波多黎各科学家用许多猕猴进行血液实验,后来,有一些猕猴从实验室逃了出去。卓柏卡布拉传闻或许就像猕猴一样简单,或是更有趣的事情,我们知道,科学家总在不断发现新的动物。”(孝文)

中国发现人类颚骨化石挑战走出非洲理论(图)

新浪环球地理讯 北京时间10月28日消息,据美国国家地理网报道,最近在中国南方地区发现的人类颚骨化石,使我们对我们的祖先走出非洲的时间产生质疑。

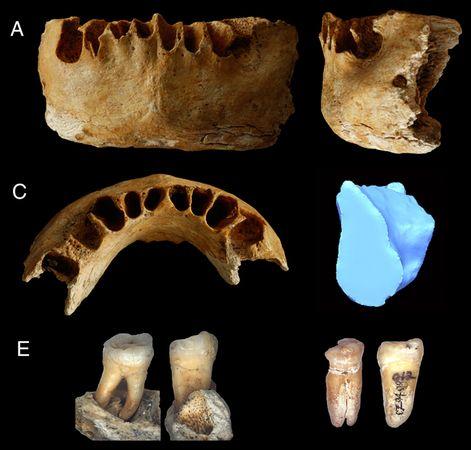

科学家表示,古生物学家于2007年在中国智人洞(Zhiren Cave)发掘的这块下颚骨化石具有非常明显的现代人特征:突出的下颚。但是这些化石的年代,比以前在中国发现的最古老的智人化石早6万年。圣路易斯华盛顿大学人类学家、这篇论文的联合作者埃里克·特林库斯教授表示,事实上,在中国发现的这块大约已有10万年历史的化石,是“在非洲以外的其他地方发现的最古老的现代人化石”。

被广为接受的一种理论认为,智人在大约6万年前走出非洲,这一时期现代人迅速取代了分布在全世界的直立人和尼安德特人等早期人类。在中国发现这种远古人类样本,将会彻底改变人类迁徙的时间线。这一发现或许还意味着,5到6万年前,生活在中国的现代人与其他人类有交往,甚至是近亲结合。除此以外,它还说明现代人到达中国的时间显然比很多其他人类(包括我们自己)更早。

例如,象征性思维(symbolic thought)方式是一个非常显著的人类特征,它包括利用珠子和图画代表物体、人和场景。有关这一特征的第一个非常有力的证据,直到3万年前才出现在中国的考古学记录里。夏威夷大学的人类学家克里斯多佛·巴尔并没参与这一最新研究,他表示,迄今为止的大部分遗传证据都支持“走出非洲”理论提出的时间线。但在中国最新发现的颚骨化石对它发起了挑战。巴尔说:“它们是现代人出现的证据,通过它们可以确定现代人在这一地区出现的确切时间。”

美国麦迪逊威斯康星大学的古人类学家约翰·霍克斯表示,这个下颚骨和3颗臼齿是在中国智人洞发现的唯一一批人类化石,它同时具备穴居人和现代人的下颚特征。他说,“如果这一推测是对的”,我们就需要对人类从非洲迁出的时限进行重新评估。“我认为他们的推测基本没错,不过我想看到更多证据。我非常非常希望能从这些(化石)里提取出一些遗传物质。”有关在中国发现的最古老人类下颚骨化石的论文,发表在本周的《美国国家科学院院刊》上。(任秋凌)

华夏地理:人类进化之路

1、经数码技术重新拼合的始祖地猿头骨,以树脂塑成模型。Photo: Tim d. white

2、搜集化石 在一名阿法尔部落人的注视下,国际科研队正在清理阿瓦什河附近的沉积物,河道隐匿在地平线上的树林背后。这片区域出土过一些揭示人类进化历程的关键样本, 其中包括已知最古老的骨骸。这具雌性遗骨被昵称为“阿迪”,属“始祖地猿”(Ardipithecus ramidus)种。(david l. brill)

3、阿迪的牙齿有些仍嵌在其下颚之中,对于古生物学家贝尔哈内· 阿斯富来说,它们比珠宝还要珍贵,须得小心翼翼地捧在手心里。根据牙齿上较薄的珐琅质、磨损情况以及化学成分,可以判断阿迪生前是以丛林中的水果和坚果为 食。(tim d. white all original fossils courtesy national museum of ethiopia, addis ababa)

撰文:杰米· 施里夫 Jamie Shreeve

翻译:闾佳 王晓波

在埃塞俄比亚的阿法尔沙漠,有多种多样的方式可以让人死去。当然,生病算是一种。也有被野兽袭击而死的,毒蛇咬死的,掉下悬崖摔死的,或是在阿瓦什河东岸的阿法尔部落和伊萨部落械斗时中流弹死的。

但整个非洲的生命都很脆弱,没什么好奇怪的。这里的特别之处在于死者的遗体有可能长久地保存下来。阿法尔盆地刚好位于一处不断加宽的地壳裂口顶部。随着时间的推移,火山、地震以及缓慢累积的沉积物协同作用,把死者的骨头埋了起来,很久很久以后,又把它们以

化石的形式吐出地表。这是一个仍在进行的过程。2008年8月,在阿法尔地区一个名叫中阿瓦什的地方,有名少年被亚尔迪湖的鳄鱼咬死了。三个月后,美国加州大学伯克利分校的人类学家蒂姆· 怀特站在湖边说,孩子的骨骸被湖泊的沉积物包裹起来,有很大的机会在未来变成化石。“人类在这里生生死死已有数百万年,”怀特说,“我们偶尔会走运,发现残存的遗骨。”

中阿瓦什的研究项目由怀特和埃塞俄比亚同事贝尔哈内· 阿斯富、吉迪· 沃尔德加布里尔共同主持。去年10月,他们公布了项目中最伟大的发现:15年前发现的人类远祖骨骸化石。440万年前它死于一个叫阿拉米斯的地方,在如今的亚尔迪湖以北30公里开外。这是一具成年雌性的遗骨,属于始祖地猿种(Ardipithecusramidus,昵称“阿迪”),比著名的“露西”化石还要早100万年,并包含了丰富得多的信息,有助于揭示最大的进化疑案之一:我们和黑猩猩的共同祖先的面貌。为吸引媒体的关注,古人类学家每当有了什么新发现,几乎总会条件反射般地声称它“颠覆了以往有关人类起源的所有观念”。蒂姆对这种夸张从来不屑一顾。可是以阿迪的情况而论,似乎真当得上这样的评价。

不过,始祖地猿虽是了不起的发现,但在我们从一种不起眼的猿猴变为掌握地球命运的物种这条进化之路上,它只代表其中的一个时刻。想了解这种转变是怎样发生的,地球上没有哪个地方比中阿瓦什更为理想。除了阿拉米斯,代表着另外14个不同时期的地层也发掘出了人科动物(人类谱系的专属成员)化石——从比始祖地猿更古老更原始的形态,到早期的智人。怀特曾经告诉我,这些“时间之窗”有不少在空间上离得非常近,只要花上几天功夫,你就能从一处行走到另一处去。他邀请我跟他的科研队去看个究竟。我们打算从代表“现在”的雅迪湖开始,顺着历史之河逆行而上,按照不同的特性和物种,一层一层地掀开人类的外衣。

赫尔托:古人渊源

我开车来到了现场,这里有24名科学家和6个武装警卫。我们的车队共有11辆车,装着足够6个星期消耗的食物和设备。我们穿过高地,种着高粱和玉米的整齐梯田逐渐让位给薄雾笼罩的森林。

道路上残留着一些最近期的历史垃圾——拐弯处有一辆20世纪90年代打内战时烧毁的装甲运兵车;更远些的地方,隧道顶的石梁上刻着墨索里尼的名字,已经有点蚀坏了,它是30年代意大利占领时期留下的遗物。

我们从崖顶沿着绝壁以Z字路线往下走。这样的地势,形成于距今3000万到2500万年前,阿拉伯大陆板块与非洲板块分离之时,令阿法尔盆地越陷越深,处于高地雨影区的影响之下。越向下走,植被就越稀疏,阳光则更强烈。在距离谷底几百米以上的地方,我们停了下来。下方,西边近处的山峰直落到底,山脚下是一块伤痕累累的崎岖平原。东南方的地平线上,越过如同绿色缎带的阿瓦什河,高原似乎跟年轻的阿耶卢火山融为一体。阿耶卢下面则是一道银色的水面:亚尔迪湖。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部 或部分转载。

人类丢弃药物催生抗药细菌威胁海洋生物(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月25日消息 据美国国家地理网站报道,美国科学家警告说,人类随意丢弃的药物正在催生一种抗药性“细菌怪物”,更为可怕的是,这种细菌可在鲨鱼体内大量繁殖,令其染上危险疾病的风险大增。

美国伊利诺斯大学临床兽医学教授马克-米切尔领导实施了这项研究。该研究表明,青霉素等抗生素可能会辗转流入海洋,刺激抗药性细菌在海洋中不断进化和繁殖。米切尔说:“细菌之间基本上存在性行为。它们可以传播遗传物质。”米切尔和同事在七种鲨鱼(如牛鲨、柠檬鲨和护士鲨)和红拟石首鱼体内发现了耐抗生素细菌。

红拟石首鱼生活在伯利兹城、佛罗里达州、路易斯安那州和马萨诸塞州等地区的沿海水域。米切尔指出,虽然基因随机突变可以解释细菌为何具有抗药性,但也有大量证据证明人类对这种细菌的滋生也有着不可推卸的责任。米切尔说:“我们会怎样处理尚未服用完的抗生素?通常会将它们倒入马桶冲走,或是干脆扔进垃圾桶。”

米切尔指出,暴露于这些药物中的细菌会产生抗药性,所以,“我们就有了制造这些细菌怪物的风险。”这些“细菌怪物”可能会引起鲨鱼和其他鱼类染上危险的疾病。研究人员还担心,具有抗药性的细菌最终会重新回到人类的食物链。虽然鲨鱼不是人类饮食的主要组成部分,但我们会食用鲨鱼吃掉的东西,如蟹、虾和其他鱼类。

米切尔警告说,人们应该意识到这些风险,妥善处理食物以避免受到感染。他说:“我会吃像寿司之类的东西。在知道那几类风险后,我们尝试用健康的野生鱼类做寿司,在野外,鱼类暴露于药物的可能性更小。”研究结果将刊登在最新一期的《野生动物医学杂志》(Journal of Zoo and Wildlife Medicine)上。(孝文)

史前山洞遗址发现欧洲早期人类猎杀洞狮证据

新浪环球地理讯 北京时间6月17日消息,据美国国家地理网站报道,根据最新一项研究,在一个史前山洞遗址发现的有刀痕的骨骼表明,欧洲早期人类曾猎杀过洞狮这种大型食肉动物。不过,这一研究结论也遭到部分专家的质疑。

最早捕食大型动物的人类

据领导实施这项研究的西班牙罗维拉-依维吉利大学古人类学家露丝-布拉斯科(Ruth Blasco)介绍,洞狮骨骼上的切割痕迹表明,它们在遭到猎杀后又被肢解分割,内脏被取出,这与在现场发现的鹿、马、野牛等常见猎物残骸上的痕迹相同。布拉斯科表示,内脏被取出的洞狮残骸还表明,早期人类可能与洞狮不期而遇,并亲手将其杀死。

她说,如果是动物咬死了狮子,美味的内脏可能在早期人类到达以前就已被吃光了。专家表示,还存在一种可能性,那就是狮子因自然原因死亡后,早期人类或动物碰巧遇到了狮子的尸体。猎杀洞狮的早期人类属于尼安德特人的祖先——“海德堡人”(学名Homo heidelbergensis)。

研究人员还在西班牙阿塔普埃尔卡(Sierra de Atapuerca)发现狮子骸骨的地方找到了海德堡人的遗骸。以前的一些研究表明,能使用木叉和石器的海德堡人是历史上已知最早捕食大型动物的人类。布拉斯科表示,最新证据可能还意味着,海德堡人在当时属于最顶级的猎食者,甚至可以猎杀危险重重的洞狮。

为赢得尊重而铤而走险

布拉斯科和同事在阿塔普埃尔卡现场发现了已灭绝的洞狮种类——原始狮的17块骨骼。原始狮的个头比今天的非洲狮稍大。这些骨骼全部发现于格兰多利纳(Gran Dolina)遗址,考古学家曾在该遗址拥有30万至35万年(属于更新世中期)历史的岩层中找到数百块化石。通过洞狮骨骼上的切割痕迹,研究人员重建了海德堡人肢解分割洞狮,还将洞狮骨骼敲碎从中取出骨髓的过程。

不过,布拉斯科指出,单是骨骼证据还无法让研究人员了解到海德堡人与这种危险猛兽周旋的真正原因。从其他遗址发现的线索或许能帮助解开这个谜团。布拉斯科说:“以东非马赛人为例,猎捕狮子与某些仪式的开始存在着联系。在这些仪式中,一旦狮子被杀,杀死狮子的人会赢得整个部落的尊重。”研究结果将刊登在8月份出版的《考古学杂志》上。

还有一种可能性,那就是早期人类猎杀狮子完全是出于自卫。布拉斯科指出,例如,洞狮和人类这两种顶尖猎食者狭路相逢,或许在最终的殊死决斗中,人类胜出动物一筹。美国亚利桑那大学动物考古学家玛丽-斯蒂娜(Mary Stiner)补充说,有证据证明,在更新世中期和更新世晚期(亦称上更新世),早期人类常常几个人一组猎捕大型食肉动物。

研究结论遭受诸多质疑

斯蒂娜说:“早期人类偶尔还以食肉动物为食,这确实是事实,而且也与早期人类‘不浪费’的习惯完全相符。”斯蒂娜没有参与布拉斯科的研究。康涅狄格大学人类学家丹尼尔-阿德勒(Daniel Adler)说,目前尚无任何确凿证据证明海德堡人是怎样在西班牙的史前遗址与洞狮不期而遇的。这是因为,洞狮的骨骼残骸证据过少,我们无法得出它们不是死于其他食肉动物的结论。

例如,有些洞狮的骨骼残骸留有非人类食肉动物的牙齿痕迹。研究人员认为,这些痕迹来自于小型食腐动物,如狐狸,它们在海德堡人享用完以后将剩下的东西吃掉了。阿德勒也没有参与这项研究。他同时指出,动物牙齿咬痕可能还是海德堡人没有猎杀洞狮的证据,此外,“即便格兰多利纳的早期人类猎捕了这头洞狮,欧亚大陆其他地方并不存在这方面的例证,由此表明这种行为极为罕见。”

布拉斯科也同意洞狮被杀实属罕见的看法,因为考古学家在现场发现了大量的更为常见、危险性更小的猎物。阿德勒还提出了一种观点,即洞狮可能是病了或受伤了,这才给了海德堡人可乘之机。他说:“完成这种任务的风险过大,早期人类根本不能与健康、成年洞狮周旋。”阿德勒补充说,与死亡的巨大风险相比,狮肉的诱惑或威信之争或许不值一提。

早期人类处于食物链顶端?

专家指出,还有一种可能性,即虽然海德堡人最早发现狮子的,但这头狮子死于自然原因。没有参与布拉斯科研究的纽约州立大学石溪分校古人类学家约翰-谢伊(John Shea)说:“狮子会死于各种各样的原因,我们不能排除早期人类遇到死于自然原因的狮子后,将它的肉割下来吃掉的可能性。”

由于布拉斯科的研究团队并没有在现有骨骼发现疾病或受伤的任何证据,他们认为最大的可能性是人类最先与洞狮遭遇,并将其猎杀。综合各种证据,布拉斯科认为狮子骨骼上的伤疤可能表明,海德堡人至少可以成功猎捕最令人畏惧的食肉动物。她说:“狮子处于食物链的顶端,猎捕狮子是非常危险的一件事。早期人类或许在食物链中处于与狮子相同的位置,甚至比这些大型食肉动物的位置还靠前。” (孝文)

最新研究称鳄鱼曾为早期人类健脑食品(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月9日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究显示,鳄鱼和哺乳动物曾经是早期人类的美餐,而以富含脂肪的鳄鱼肉为食可能帮助早期人类进化出体积更大的大脑。

这一研究结论基于在一个史前“厨房”发现的骸骨和人工制品,它们构成了人类以水生动物为食的最早证据。在肯尼亚北部这处拥有195万年历史的遗址,考古学家发现了石制工具和被宰杀的海龟、鳄鱼和鱼类的骸骨,奇怪的是,他们在那里没发现人骨,这表明早期人类利用这个史前“厨房”专门来做饭。

据研究人员介绍,早期人类以水生动物为食,可能令某些原始人的大脑体积增加。这是因为,鳄鱼和鱼类富含长链多不饱和脂肪酸。领导实施这项研究的南非开普敦大学考古学家戴维-布劳恩(David Braun)说,有专家认为这种所谓的有益脂肪是人脑“进化包的一部分”。布劳恩指出,在上新世晚期(距今300万年至180万年)发现“健脑食品”的证据,或能解释距今大约180万年前早期人类及其亲属大脑体积变大的原因,例如现代人的直系祖先直立人的大脑。

研究人员在肯尼亚遗址一共发现了大约48种动物的遗骸,那处遗址曾经是与一条条小河交错相连的三角洲。除了水生动物,考古学家还发现了早期人类以哺乳动物为食的证据,比如远古犀牛、河马和羚羊。研究结果刊登在最新一期的美国《国家科学院院刊》上。

据研究人员介绍,一些动物骸骨上面留有遭到简单但锋利的石制工具砍削的痕迹。布劳恩指出,肯尼亚原始人不是鳄鱼猎人,相反,早期人类可能以动物尸体为食,将肉割下来带到厨房切成块并生吃——因为那个时候人类还不会用火。美国佛罗里达州立大学人类学家迪安-法尔科说,以水生动物为食在促进大脑生长和发育方面是健康的,这种说法似乎有其合理性。

不过,他同时指出,“有关大脑体积在距今大约200万年前突然增大的传统看法在过去十年已经失去了理论支持。”法尔科没有参加布劳恩团队的研究。例如,2000年由法尔科领导实施的一项研究发现,在人类祖先南方古猿的一些分支,大脑有一部分早在200万年前就开始变形——这一趋势与大脑体积增大有关。这项研究曾发表于《人类进化杂志》上。

布劳恩表示,无论如何,对于所有的人科动物来说,哺乳动物和爬行动物在人类进化某个阶段成了我们祖先的美餐,“这可能赋予了早期人类竞争优势。” (孝文)

南非发现最早人种:性格残暴偶尔树上生活(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月31日消息 据美国国家地理网站报道,一项最新研究发现,虽然最新确定的树居人(Homo gautengensis)可能是一种残暴的小型树人,但研究证实,它是人类的家族一员。论文作者达伦·克诺表示,这是迄今为止发现的最早的人类,它们可能已经会使用工具,甚至会使用火。

研究人员在南非豪登省史特克方登石洞(Sterkfontein Caves)里发现了一些距今200万到80万年的颚骨、牙齿和其他骨骼等化石碎片,从而确定它们是新人种。据澳大利亚新南威尔士大学的人类学家克诺说,虽然目前只找到大约6个个体的一些化石碎片,但是科学家认为,直立行走的树居人站立时身高有3.5英尺(1米),体重大约是110磅(50公斤)。

与现代人相比,这种新确定的人种拥有更长的胳膊、像黑猩猩一样更加突出的脸、更大的牙齿和更小的大脑,不过它们的脑容量足以进行语言交流。克诺说:“尽管从这些迹象来看,树居人已经拥有自己的语言,但是与我们的语言相比,它们的语言非常简单,没有复杂的语气和语法。”

是人类但非能人

克诺表示,尽管科学家认为树居人(或称“豪登人”)是最早的人类,但是它显然在进化时间轴中出现得太晚,不是我们的直系祖先。“直立人等体型更大的类人,可能是我们的祖先,它们的发现时代,有些跟树居人相同。”这说明直立人的祖先比树居人直立行走的时间更早。类人或称原始人是人类、人类的祖先及其旁系亲属的统称。

此外克诺注意到,在东非发现的人类化石,大约比树居人早30万年,而且到目前为止它们还没被归类。他说:“恕我直言,我至今仍不清楚在人类进化时间轴里,哪个人种是我们的直系祖先。”尽管树居人看起来不像是我们的直系亲属,不过它可能具有人类特征。

克诺表示,他发现的40个特征,显然都可以把这种两足动物与更像猿的人类祖先南方古猿区分开。这些特征包括,与南方古猿相比,树居人长着“更小的脸、细长的牙齿和更小的咀嚼肌及颌骨。”

几十年来,包括克诺在内的科学家一直认为,目前发现的这些树居人化石,是能人留下的。能人可能在200万到150万年前出现,它们曾被普遍认为是最早的人类。不过克诺说:“对南非人类记录进行14年的研究后,我认为我们已经有充分的证据证明树居人是新人种。”

树居人是与能人不同的人种,而且出现时间更早。与能人相比,首先树居人的大脑更小,可能体积只有现代人的三分之一。除此以外,这种新人种还拥有更小的牙齿和颌骨。这或许能说明它们具有不同的饮食习惯和生活方式。

树居人偶尔生活在树上

克诺表示,虽然树居人可能主要生活在地上,但是有证据证明,这种人类偶尔也会生活在树上。内耳平衡器官的化石迹象显示,“它们的生活方式比较复杂,有些个体经常生活在树上,其他一些则喜欢生活在陆地上。”他注意到,目前在大猩猩和生活在森林里的狒狒身上,这种行为相当常见,雌性往往比雄性更爱爬树。

科学家在树居人化石的附近还发现了石器和使用火的迹象。在沉积层里发现的与树居人有关的最完整的人类祖先颅骨化石是Stw 53,它是在20世纪70年代中期被发现的。树居人可能利用石器割肉和砸断骨头,获得骨髓,除此以外,它们或许还用石器进行挖掘工作,获得可以食用的植物。

Stw 53颅骨上的砍痕显示“它不是被同类吃掉的,就是宗教仪式的牺牲品”。克诺表示,在相同洞穴发现的被烧过的傍人属(Paranthropus)的骨骼上的痕迹说明,“类人也是树居人的食物来源”。不过树居人并不只吃肉食。这种新人种的牙齿,显然说明它适于吃那些需要大量咀嚼的植物。该研究成果不久将发表在《HOMO》杂志上。

找到缺失的一环

发现这个新人种的地方被称作人类摇篮,最近宣布的南方古猿也是在这里发现的,据说它是类猿南方古猿和第一批人类之间“重要的一环”。但是克诺表示,这项最新研究令人们对南方古猿的发现产生怀疑。新发现的南方古猿的大脑很小,臂膀很长,跟猿的一样,而且腕关节也适于在树上生活,尽管两种生物都生活在同一时期,而且在相同地区,但是“它比树居人更加原始”。

如果南方古猿与这个新人种生活在同一时期,那么前者“是人类祖先的可能性更小”。德国马克斯-普朗克协会进化人类学研究所的古生物学家佛瑞德·斯普尔也认为,树居人和南方古猿的说法相互矛盾。他注意到,事实上一个研究南方古猿的科研组也同意Stw 53是比南方古猿出现时间更早的头骨。也就是说,树居人也许根本不是人,只是一种类猿南方古猿。

斯普尔没有参与这项研究,但他表示,多年来专家们一直对Stw 53感到困惑不解。首先,“没有足够的骨骼保护可以使它的颅骨发生如此改变”。此外,确定南非类人化石的年代,比确定东非化石的年代更困难。“因为东非有很多火山灰层,你可以借助它确定化石的年代。”这个“奇怪的样本”跟目前已知的其他类人颅骨样本并不相符,这可能说明它是一个新人种。但是,这个新物种到底是人类还是南方古猿呢?这个问题还需要进一步探讨。

克诺说:“发现这个新物种的真正意义,是它显示了我们的进化树是多么复杂、多么枝繁叶茂。同一时期有很多不同种类,直到最近仍是这种情况。”至于树居人,克诺表示:“我的同事们将决定它是不是新品种,并决定是否会在他们的研究中使用这个名字。最终历史会为我们做决定。” (秋凌)

南非地下山洞发现200万年前新型类人物种(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月27日消息,据美国国家地理网站报道,科学家在南非的地下山洞中发现了两具拥有200万年历史的南方古猿源泉种(Australopithecus sediba)化石,一具属于男童,另一具属于三十多岁的成年女性。科学家认为,这些化石属于新的类人物种,其出土将有助于增进对人类进化过程的研究。最新研究发现刊登在美国《科学》杂志上。

1.男童头骨保存完好

这块南方古猿源泉种男童头骨化石保存相对完好。南方古猿源泉种是一个以前不为人所知的类人猿物种,可能是现代人的直系祖先。科学家认为,这个男童年龄在8岁到13岁之间。领导实施这项考古研究的南非金山大学人类学家李-伯杰在一份声明中称:“依照我和同事的观点,南方古猿源泉种化石就好比罗塞塔石碑,或许能解开人属之谜。”

罗塞塔石碑曾帮助近代考古学家解读出失传千余年的埃及象形文字的意义与结构,成为今日研究古埃及历史的重要里程碑。伯杰还表示,南方古猿源泉种化石则能帮助人类学家理解晚期南方古猿(比第一个人属在地球上更早出现的类人猿物种)向人类最早直系祖先的过渡,甚至比迄今发现的任何人类祖先都更接近于这一目标。

2.南方古猿源泉种居住的山洞

南方古猿源泉种生活在南非某地草原和森林里,那里地势平坦,偶尔也有一些小山和悬崖,其中一些拥有像上图所示的山洞,这个山洞距离科学家发现南方古猿源泉种新化石的地方很近。科学家还在附近的“死亡陷阱”中发现了与南方古猿源泉种生活在同一个时代的动物尸体残骸,如剑齿猫、土狼、羚羊和兔子等。

科学家猜测,可能由于严重的干旱,饥渴难耐的南方古猿源泉种成年女性和男童进入这些山洞,试图从地下寻找水源。澳大利亚詹姆斯-库克大学地质学家保罗-德克斯(Paul Dirks)参与了这项研究。他认为动物在干旱期间也被地下水的气味吸引进入山洞。德克斯在新闻发布会上表示:“它们或许发现自己处于尴尬境地,最终不小心摔死。”

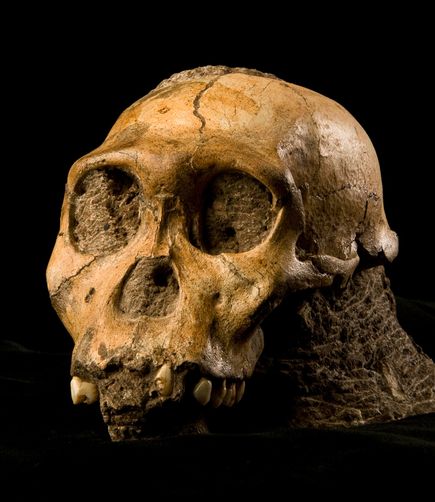

3.南方古猿非洲种头骨

伯杰认为南方古猿源泉种可能是南方古猿非洲种(上图是南方古猿非洲种头骨)的直系后代,还可能是早期人类的直系祖先。他以南方古猿源泉种头骨化石与南方古猿和早期人类特征的相似之处为证据说明这一点。例如,与南方古猿非洲种一样,南方古猿源泉种大脑与现代人相比较小,但大脑外形(由头骨内部结构外形决定)却与早期人类非常相似。并非所有人都赞同伯杰的观点。不过,南方古猿源泉种确实应该在人类演变中占据非常重要的地位。

美国乔治-华盛顿大学人类学家伯纳德-伍德说:“我认为并没有大量说服性证据证明南方古猿源泉种处于南方古猿和人属的中间阶段。这不符合我们对人属祖先的预想。”据伍德解释,例如,南方古猿源泉种手臂太长,不适于两足行走,而部分科学家认为最早人属的祖先应该适于两足行走。伍德没有参与伯杰的最新研究。

4.男童头骨正面图

新发现的南方古猿源泉种男童头骨的正面图显示,这种新的类人物种与人类特征具有惊人的相似之处,例如,其面部比其他已知南方古猿扁平。另外,南方古猿源泉种的牙齿较小,鼻子与人类也有着惊人的相似之处。伯杰表示,他们正在重建南方古猿源泉种的面部构造。他说:“我估计,你们将会看到比在其他被称为南方古猿的物种身上更现代的特征。”

5.能人头骨片段

这些头骨片段属于能人(HomoHabilis)。许多科学家认为能人是人属最早的成员之一。这个头骨化石在1972年发现于肯尼亚,代号为“头骨1470”(Skull 1470),据认为拥有大约200万年的历史。伯杰认为,新发现的化石——南方古猿源泉种或许是能人或年代更靠后的人种直立人的直系祖先。

不过,有科学家认为伯杰的看法并不正确。例如,“头骨1470”的年代就比新发现的南方古猿源泉种年代久远,另外还存在比这更古老的人类化石。美国乔治-华盛顿大学人类学家布莱恩-里奇蒙德(Brian Richmond)表示:“我们很难找到支持这是人属祖先的证据,因为它的年代比最早的人属成员晚了50万年左右。”(孝文)

华夏地理:地球脉搏--淡水

撰文:芭芭拉 · 金索尔沃 BARBARA KINGSOLVER

翻译:王晓波

清晨,我送女儿顺着自家的农场小道走去坐校车的时候,总会留意路边的小小奇迹。不论出现在哪里,它们总是映照着水的魔力:被缀着的露水压弯的蛛网像一串水晶项链,毛色如烟雨的苍鹭从河岸上飞起。在一个动人心魄的早晨,成群的青蛙大驾光临,有好几十只。它们从我们脚前的草丛中跃出,肚皮白白的,跳动行进的身影划成弧形,就好像下起了一场青蛙雨。这场面似乎昭示着一个新的水世纪正拉开序幕。另一天里,我们遇上一只鳄龟,裹着它那原始的橄榄色重甲。一般说来这是种安住于池塘的生灵,但某种说不清的雄心驱使它爬上我家的碎石路,把这几天的阴雨连绵当做了迁出农场的护照。

从我家的低洼土地上翻腾流过的那条不知名的小溪,让我们着迷不已。在迁来阿巴拉契亚南部地区之前,我们在亚利桑那州住过多年,在那里,像这样一条常流的清溪已经够格申请自然保护区了。该州赖以闻名的大峡谷,时刻提醒着人们水能够雕琢地貌——它斩断岩石就像切开一枚桃子,留下深达千米的大沟壑,石色的渐变延伸至无穷。那里的城市运作起来就像太空站,要从遥远的河流或地下含水层把点点滴滴的清水运送过来。但人类啊,生来就惯于把用水当作天经地义的事,所以亚利桑那的城市广场上仍有潺潺的喷泉,农夫也还种着过于耗水的作物。从多雨的外地迁来养老的人们浇灌着绿茵茵的草坪,模仿自己留在身后的家园的绿野。然而真相正蚕食着所有的美好幻想,如今大漠里的居民几个月也等不到一场雨,眼看着仙人掌也收紧了腰围,园子里滴答的水龙头边挤满争抢宝贵点滴的走鹃。水就是生命。它是孕育出生命始祖的原液,是世界搏动的血脉,与我们的存亡休戚相关。它是占据人体三分之二的成分,正如世界的版图有三分之二是大洋;我们的生命体液是盐性的,和海水一样。因为那本就是我们的源头。

即便我们在享用母亲水源时心安理得,但其实人类在骨子里仍然明白,水才是主宰。我们建立的文明植根于海岸和大河的流域。我们最深的恐惧是来自水的威胁,怕获赐太少——或者太多。近些年我们令地球的平均气温提高了0.74摄氏度,这个数字听起来殊不足道,但以下的词汇却非如此:洪水,干旱,飓风,海平面上升,大坝决堤。水就是气候的“面孔”,看得见摸得着,因此能反映气候变化。降雨模式的改变使有的地方遭旱,有的地方受涝。大自然宣讲着一堂严酷的物理课:热空气比冷空气携带的水分子更多。

造成了什么样的结果,在从路易斯安那到菲律宾的满目疮痍的海岸线上一目了然:海面上方的过热空气酿成了一场场超级风暴,有着耸人听闻的破坏力。在干燥地区,同样的物理定律加剧着蒸发和旱情,比如澳大利亚墨累-达令河流域那干土飞扬的农场。在喜马拉雅山的峰巅,以融水给养广大人口的冰川正在缩减。我在自家小道上碰见的鳄龟也许正在寻找避难的土壤。去年夏天带来连场洪水,番茄挂在枝头烂掉,农户们已是连续三年靠救济过活了。十年来,我们遭遇的特大暴雨比以往任何时候都多,往往一天下来已是洪流恣肆,冲倒庄稼和电线杆,还有在泡烂的土地中扎不住根的大橡树。“灾害”这个词似乎失去了意义。恶劣的天气重演太多次之后,灾难便成了我们的常态。

我们脚下的世界怎会说变就变呢?我们所知的一切都以它的节律为根基:水会从头顶冰雪的高山里流下来,雨露和烈日会在适当的季节抵达。人类最初形成语言,肯定就是为了向孩子们解释这些恒常不变的事物吧。我们现在怎么跟自己的孩子说?说“可靠”的日子已经被雨冲走了,或者渴死了吗?当地球提高嗓音疾呼的时候,我们有侧耳去听吗?

离开我所居住的湿润洼地,来到千里之外的下皮乌拉谷,地形如一只巨碗,灌满了形成于全新世的沙,滴水难寻。占地3.6万平方公里的皮乌拉沙漠从秘鲁西北部海岸一直延亘到厄瓜多尔南部,养育着许多奇形怪状的特有物种。对于该生态区的描述只有“干燥”和“更加干燥”,而位于其南缘的下皮乌拉则绝对无愧于“最干燥”的头衔。从1月到3月,这里或许能得到二三十毫米的降雨,这还要看厄尔尼诺大人的心情——司机载着我在皮乌拉河的干硬河床上颠簸时如是说。 “有的年头还一滴雨都没有呢”。我们一连几个小时驶过结着白痂的田地,那是被灌溉作业毁掉的土壤。之后又驶进强光刺眼的山谷,那里的生存环境只有稀稀落落却根系极深的牧豆树才受得了。它们算得上是自然界中最能耐旱的树种了,而神奇的是,居然也有零星的人类家园分布在此。

他们是“经济避难者”,寻找着不须花钱去买的土地。在下皮乌拉,他们找到了,然而住在这里是要付出其他代价的,连脆弱的旱地也付出了自己的代价,因为人们为了柴禾见树就砍,令沙漠化加剧。吸引我到这里采访的是一个独创性的还林项目。秘鲁的自然保护者与非政府组织“小母牛国际”联手,带领当地民众养羊,羊会吃掉牧豆树富含蛋白质的豆荚,再通过粪便把种子散播到整片沙漠。一位年轻的母亲待在用树枝搭成的遮荫棚下,把破旧的锅子架在羊粪火上,示范怎样让羊奶凝固成奶酪。但她平常难得找出时间挤奶,因为这一带的妇女每天光是打水就要步行大约八个小时。

她们的丈夫正在附近挖一口井,用手铲挖,用一个胶合板做的模子灌混凝土,一寸一寸地固定井壁,用一架手工拼装的结实曲柄把人送下井底,再运上一桶桶的沙子。十来个心存希望的男人头戴脏兮兮的草帽,闪开身让我上前看他们的劳动成果,挖出的沙子干燥得像尘土,堆成了山,仍不见有水的迹象。我朝那个黑洞洞里望了一眼,然后转过身走上了沙堆,来掩藏我很不职业的泪眼。我想象不出这需要怎样的毅力,不知这些饱受苦楚的人们还会坚持多久,直到受够缺水的厄运,迁徙到别处去。

五年后的今天,他们仍在地下深处挖着干燥的沙土,苦苦对抗自己的命运,就像地球上人类生活的缩影。没有别处可去了。在撒哈拉以南的非洲,40% 的家庭距离最近水源的路程都在半小时以上,而且越离越远。澳大利亚的农户无法跟着雨水走了,因为雨云总体向南移动,落进海里去了。准备产卵的大马哈鱼在洄游的路上遇到了水坝,是无法另行觅路的。全人类为了渡过水的难关而拼搏,押上一切赌注。

从孩提时起我就听说,从井底向上望可以看到星星,即便大白天也看得见。亚里士多德曾在著作中谈论此事,狄更斯也讲过。在许多个漆黑的夜晚,一小片圆圆的天空上缀满星辰的幻想曾让我觉得欣慰。但只有一个问题:这是假的。西方文明毫不急于摒弃这个民间传说,千百年来的天文学家大都信以为真,然而当其中少数几人最终想到要验其真伪的时候,只凭简单的观察就让坐井观星的幻想破灭了。

(《华夏地理》2010年4月号)

科学家称地球可能提早几百万年进入新纪元(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月8日消息,据美国国家地理网站报道,年龄越大,时间过得越快。已经45.7亿岁的地球可能也有这样的感受。一些科学家指出,地球已经进入一个新纪元,这比它应该进入新纪元的时间早了几百万年。

地质年代加快

以岩石层为据确定的地球的地质时期一般持续时间在300万年以上。而我们刚刚进入当前纪元——全新世大约1.15万年,但一篇最新发表的论文指出,我们已经进入了一个新的地质年代——人类世(Anthropocene)。

这个名词并非新生事物。诺贝尔奖得主、这篇论文的联合作者保罗·克鲁岑在2002年创造了这个词,用来反映自工业革命以来大约200年间人类经历的史无前例的变化。这篇报告无疑推动了“人类世”时期(Anthropocene epoch)被确认的速度。

论文作者表示,栖息地遭破坏、环境污染以及动物和植物灭绝等最近人类对地球产生的影响是如此之大,它们将导致地球岩层形成明显的分界线。英国莱斯特大学古生物学家、这篇论文的联合作者简·萨拉西魏兹说:“我们很擅长利用能源和操控环境,现在我们是地球表面的地质过程的重要推动力。”即使如此,世界最大的地质主管部门国际地质科学联合会还要用几年甚至几十年时间,才能正式确认这个新纪元。

需要有力证据

要想让人类世时期这个概念得到认可,科学家首先必须确定和界定一个边界线或称标志物,这种边界线一般位于岩层中间。英国利兹大学古生物气象学家艾伦·海伍德并未参与这项研究,但他解释说:“关键问题是,在未来数千年或者几十万年间,地质学家如何才能辨认出沉积物中人类世开始的标记。它并不像你想象的那么简单,因为这种标志物要求非常精确,你必须在世界各地的不同地区将它识别出来。”

这种标志物的一个候选对象是由原子弹试验留下的与众不同的放射标记,这种实验从1945年开始进行。海伍德说:“核爆炸产生的沉降物基本遍及整个世界。”科学家利用类似方法找到流星撞击地球留下的铱元素,帮助确定了白垩纪和第三纪之间的分界线,地球大约在6550万年前进入第三纪,这是大型恐龙走向灭绝的时期。论文联合作者萨拉西魏兹对《国家地理》杂志表示,现在的生命形式一旦变成化石,也将成为以后确定全新世和人类世之间的分界线的重要标志物。

萨拉西魏兹举例说,研究显示,海洋浮游生物现在所含的碳同位素,跟人类开始大规模燃烧化石燃料之前它们所含的碳同位素存在很大区别。与此类似,污染留下的永久性痕迹,例如燃烧加铅汽油释放出来的铅粒子,可能对确定人类世也有帮助。

最终动机

迫切要求正式宣布人类世时期,并非只是受科学好奇心的驱使。科学家在最近的《环境科学与技术》杂志上写道,这项举措“或许有助于缓解碳排放和生物多样性消失”,或者“可以把它作为环保标准的法律证据”。

利兹大学的海伍德表示,要了解我们导致环境发生了多大改变,正规化将成为“一个非常强有力的说明”。他表示,虽然“我们有非常合理的科学理由说明我们已经进入人类世,但是我们不应该把它建立在一个政策性应急决定之上。”联合作者萨拉西魏兹还排除了政治作为决定因素的可能性。他说:“科学家正在严肃对待地质年表改变的问题。在这里我们正在着手处理时间间隔问题。”

活在过去

一些科学家争辩说,我们甚至还没有进入全新世,更不用说人类世了。他们表示,全新世并不是一个纪元,它只是更新世里的另一个温暖时期,更新世从大约260万年前开始。

英国剑桥大学的地质学家菲利普·吉巴德说:“我们现在正处在冰河时期。如果历史具有指导意义,我们没理由认为这个时期已经结束。”吉巴德表示,假设人为的全球变暖没有从地质年表上改变气候,冰河世纪应该至少还会再持续100万年,继续在温暖和寒冷时期之间波动。

他说:“我们希望我们在不久的过去看到的这个振荡周期(冷暖转换),能继续保持在至少100万年一个周期。”他表示,如果科学家确实想要有一个在人类出现后定义的时期,他们已经得到一个,即全新世,这个时期是从人类文明出现开始,并非从地质记录变化开始。吉巴德说:“这意味着人类世的概念有点像往茶里加糖。”

不能仓促做决定

论文联合作者萨拉西魏兹表示,有关人类世的问题,不管最终做出什么决定,我们都不能仓促下结论。他和其他联合作者写道:“地质学家非常珍视地质年表,因为它是他们工作的基础,而且它还很难发生改变。”

国际地质科学联合会已经组成一个专家小组,即人类世工作组,专门考虑这个问题。不过萨拉西魏兹表示,该委员会需要3到5年时间才能做出最后表决。在提交给更高级的联合会进行最后审批前,任何决定都要通过一系列评审委员会的层层筛选和审查。萨拉西魏兹表示,目前正式确定人类世的定义可能更加紧迫一些,因为这便于科学家工作者和科学文献使用它。不过他表示,可能至少还要10年时间,它才能得到证实批准。(秋凌)