自然

卡西尼探测土卫十二 冰冷恐怖"特洛伊卫星"(图)

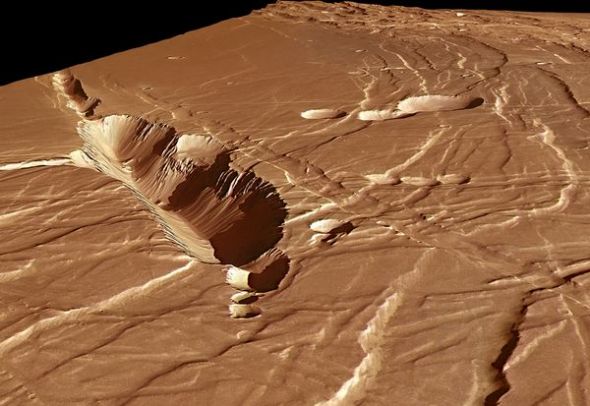

土卫十二的3D图像

卡西尼探测器拍摄土卫十二外观

2011年6月18日,美国宇航局,欧洲空间局和意大利航天局合作研发的卡西尼号土星探测器飞越土星的一个卫星:土卫十二Helene(海伦),距离土卫十二表面大约6968公里(4330英里),这是继2010年抵近至1931公里处后的第二次近距离拍摄飞行。Helene卫星的轨道则有些特别,平均距离土星表面37万公里,这个与月球与地球之间的距离差不多。从整个外观上看,卫星呈现出不规则的形状,具体大小约为22x19x18.6英里(36x32x30公里)。

卡西尼探测器本次飞行的路线是从Helene卫星的阴影面往向阳面飞行,从图像中可以看出,土卫十二表面给人异常光滑的感觉,同时也显示在部分地区存在山脊和山丘等地形地貌,并且出现撞击坑。而科学家估计,土卫十二很可能在之前的某个时候与较大的天体相撞过,并在其表面留下了巨大的缺口。除了要对Helene卫星进行地形绘制以后,重点是观察地表上类似沟壑状的结构,研究这种地形结构有助于了解这颗仅35公里宽的卫星的形成历史以及地质结构上的演化。

图1这张彩色图像是一张合成图像,有卡西尼飞船上搭载的红色、绿色和蓝色单色可见光过滤器拍摄的原始图像叠加而成。而图像上明显可以看出有些模糊之处,这是因为Helene卫星成像的时候,在每帧图像中的位置出现轻微的移动,但是卡西尼探测器图像控制室的科学家认为这幅合成图像在捕捉光线以及卫星表面颜色变化上体现得非常好。

图2这张Helene卫星的图像,北极点是向下的,这是因为卡西尼探测器是倒着拍摄的。同时也是一个Helene卫星的3D图像,这个图像由卡西尼探测器成像控制室的Patrick Rutherford任务专家后期处理,如果你有红/蓝3D眼睛,就可以清楚地看到整个卫星的三维结构。

此外,土卫十二Helene同时也被称为土卫四的特洛伊小行星。特洛伊天体是指轨道与较大行星或者卫星的轨道相重合的天体。并且位于较大行星或者卫星轨道前方或者后方60°的拉格郎日点附近。最初,特洛伊天体是用来代表位于木星拉格朗日点附近的小行星,位于该点上的小行星由于受到的引力较为均衡,不会发生碰撞。

所以,土卫十二之所以被称为是土卫四的特洛伊小行星,是因为其轨道与土卫四Dione相同,位于其前方60°。在土星的卫星中,土卫三(Tethys)、土卫十三(Telesto)以及土卫十四(Calypso)构成一组的特洛伊卫星。这些特洛伊卫星共同构建了土星极其壮观的卫星群,同时也是土星除了那令人印象深刻的行星环系统外又一个标志性景观。(Everett)

模拟显示木星迁移掠夺物质 导致火星"发育不良"

发育不良:这是一张对比图,可以看出火星的个头和她的太阳系“姐妹”金星和地球相比明显小了一大截

死寂的世界:这张照片由勇气号火星车拍摄,显示了火星荒凉干燥的表面

气态大个子:这是木星和土星,太阳系里的大个子,现在它们的轨道都远远位于小行星带外侧

太阳系的建筑材料:左侧是欧洲罗塞他探测器拍摄的鲁特西亚小行星,右侧是池谷-张彗星,这颗彗星于2002年由我国河南天文爱好者张大庆和日本彗星猎杀池谷熏共同发现

红色的行星:火星

据国外媒体报道,长期以来,科学家们一直很困惑于为何火星的大小只有地球的一半,而质量更是仅有地球的十分之一。

这两个太阳系姐妹几乎同时形成,并且紧紧相邻,按理说她们应该更加相似才对。也就是说火星应该和地球和金星差不多大小才对。美国宇航局西南研究所近期进行的计算机模拟同样显示,太阳系的形成过程中,火星将具备和地球相当的质量。那么为何火星会变得那么小呢?

本周发表的一篇论文对这一现象提出了一种解释,并且这一理论和小行星带的一些奇特性质也吻合的相当好。

我们今天的太阳系中,各个大行星的轨道是相对稳定的,可预测的。但是在太阳系在大约46亿年前开始形成时,情况可能并非如此。木星的轨道很有可能经历过比较剧烈的变化。今天在我们对其他太阳系进行观测时也发现了类似的现象:存在一类被称为“热木星”的气态巨行星,它们和木星类似,但是距离它们的中央恒星非常近。而在我们的太阳系中,木星距离太阳大约为地球的5倍,即5个AU(天文单位)。

西南研究所的凯文·瓦尔希(Kevin Walsh)博士领导的一个国际天文学家小组经过复杂的计算机模拟,发现如果木星也曾经移动到距离太阳较近的位置,那么火星的质量异常便能得到解释。

根据这项模拟,在太阳系形成后的最初数百万年内,由于和原始太阳吸积盘的作用,木星的轨道逐渐向太阳靠近,在这一过程中清空了沿途的原始物质,这导致了火星在形成过程中无法获得足够的物质供应,从而变成这样一个小质量行星。

瓦尔希博士表示:“如果木星向内移动到大约1.5个天文单位处,随后又在土星的摄动作用下逐渐外移,到了今天的位置。这将导致内太阳系大量固态物质被清空,这导致了火星形成过程中物质来源的不足。”

他说:“问题在于,我们必须了解木星在2~4个天文单位之间发生的移动是否能解释这里小行星带的存在及其性质。因此我们需要进行大量的模拟计算。”

而这样做的结果是惊人的。

“我们的模拟结果不但显示木星的迁移会导致小行星带的形成,并且发现这样的迁移还能首次为我们解释小行星带为何会具有今天我们所知道的那些奇特性质。”

我们现在已经了解,位于火星和木星之间的小行星带主要由两种性质完全不同的小行星组成,一种是“干燥”的岩石块,另一种则富含水冰和其他挥发性物质。

甚至对于地球也是如此。地球形成的位置太过靠近太阳,当原始地球形成时,其过高的温度不允许水的存在。因此科学家们普遍猜测地球上的水很多来自彗星和小行星的撞击。而这些来自太阳系外侧寒冷空间的小天体应当就是被木星引力摄动带进来的。

瓦尔希博士和同事们演示了木星是如何清空并随后又为小行星带输入物质的:当木星向内太阳系移动时,它从太阳系外侧的寒冷空间带来许多富含水冰和挥发性物质的小天体,而当它进入内太阳系后,它又对这里的“干燥”的岩石小行星产生巨大的引力影响,当它逐渐往外退出时,就把很多小行星体一并往外“拖拽”。最终在今天的小行星带位置造成了两种形成位置截然不同的小天体混杂共处的奇特现象。

研究者们将他们的这项工作称为“大转向理论”(Grand Tack Scenario),以此来说明木星出现的运动方向骤变,就如同大海上航行的帆船转变航向。

这一名为《由于木星早期掠夺性迁移引发火星低质量》的论文发表在了6月5日出版的《自然》杂志上。他们的研究得到了霍尔姆兹联盟(Helmholtz Alliance),法国国家科学中心和美国宇航局的资助。

11个最终破产的世界末日预言:行星连珠上榜(2)

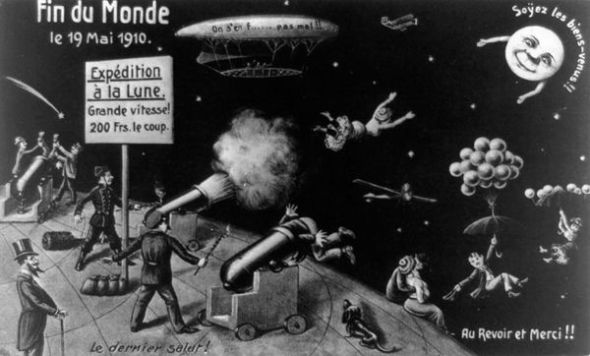

4.1910年彗星天启

彗星天启

彗星天启哈雷彗星每76年造访一次地球,在历史上,这颗彗星的出现被视为世界末日的前兆。1910年,哈雷彗星再度造访地球,很多欧洲和美国人认为天启时刻到来。(图片为一部法国动画片,奚落末日预言者)法国天文学家卡米尔·弗莱马里恩在《天启》中表示,一些人认为,哈雷彗星的彗尾含有破坏大气层的气体,可能吞噬地球上的所有生命。

有意思的是,这一末日预言也让一些人成为受益者,防毒面具和所谓的“彗星药丸”的销量暴增,好似坐上火箭一样。《天启》称,罗马的瓶装氧气供应量与日俱增,很多人希望靠瓶装氧气度过危难,等待地球穿过彗尾。

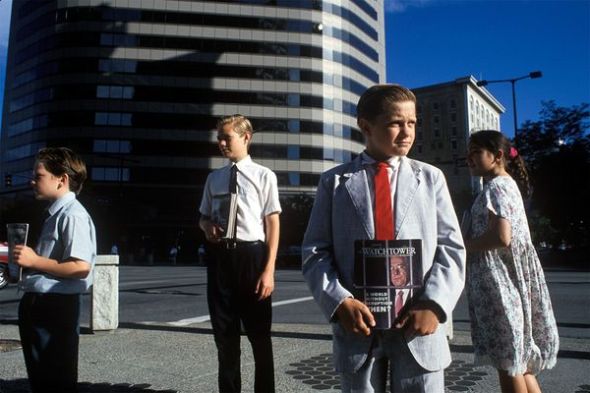

5.1914年耶和华见证人会的末日预言

耶和华见证人会的末日预言

耶和华见证人会的末日预言耶和华见证人会创建于19世纪70年代,是基督教的一个旁支。根据耶和华见证人会的预言,世界将在1914年毁灭。照片中,耶和华见证人会的孩子正在分发宗教文献。根据1997年的著作《天启推迟:耶和华见证人会的故事》,虽然1914年末日预言破产,但耶和华见证人会的追随者还是将末日预言进行到底,又预言称世界将在“不久后”走向终结。

6.2000年行星连珠 末日降临

行星连珠 末日降临

行星连珠 末日降临2009年2月27日,美国佛罗里达州的彭斯湾灯塔,月球和金星同时在夜空中出现。行星连珠引发了很多末日预言,尤其是在2000年5月5日,当时水星、金星、火星、木星和土星与太阳和月球连成一线。根据作家理查德·诺纳的预言,行星连珠将导致整个世界被冰吞噬。根据英国《新科学家》杂志报道,“精神考古学家”杰弗里·古德曼在其1977年著作《我们是地震一代》(We Are the Earthquake Generation)中指出,地震和火山喷发将导致世界各地出现巨大裂缝,地球将裂成几块,释放断层移动产生的压力。

有趣的是,末日预言也在荷兰弗里斯兰省激发科学革新。1774年,一名教区牧师向他的会众分发所谓的末日小册子。小册子称太阳系将在未来的行星连珠出现时毁灭。这一预言让市民陷入恐慌之中。随着恐慌情绪的加剧,一名业余天文学家在自家客厅制造了一个行星仪,用来消除人们的担忧情绪和解释行星移动。这是世界上已知最古老的机械行星仪。

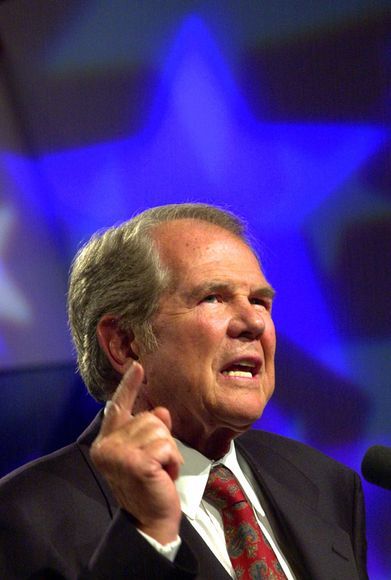

7.帕特·罗伯逊的末日预言

帕特·罗伯逊的末日预言

帕特·罗伯逊的末日预言2000年拍摄的照片,里面的人是电视福音传教士帕特·罗伯逊。罗伯逊预言称耶稣将在20世纪80年代的某个时刻重返地球。根据《大西洋月刊》报道,他的末日预言立基于《圣经》的记载,尤其是《帖撒罗尼迦前书》。

《帖撒罗尼迦前书》称:“因为主必亲自从天降临,有呼叫的声音,和天使长的声音,又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人,必和他们一同被提到云里,在空中与主相遇。这样,我们就要和主永远同在。”根据这一末日预言,无宗教信仰者和撒旦将被困在一个火湖,忍受永无休止的煎熬。火将摧毁地球,并创造一个新天堂和新世界,上帝的信徒或者实现救赎的人将生活在那里。

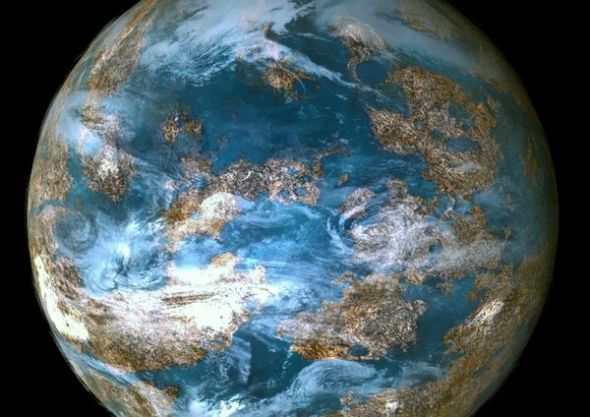

模拟研究显示外星植物可能呈现黑色(图)

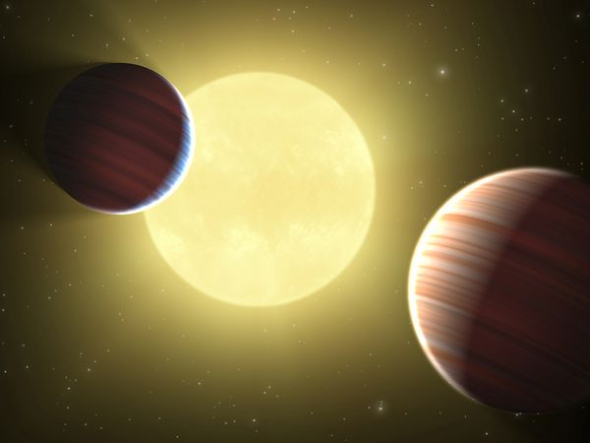

这是一幅想象图,在一颗遥远的系外行星上,黑色的植物在两颗暗淡“太阳”的照耀下生长

这是一幅想象图,在一颗遥远的系外行星上,黑色的植物在两颗暗淡“太阳”的照耀下生长新浪环球地理讯 北京时间4月20日消息,据美国国家地理网站报道,根据一项最新的模拟研究显示,在围绕双星或多星系统运行的行星上可能会进化出人类肉眼看上去呈现黑色的植物。研究同时还认为这样的生物甚至可能还会发展出自己的移动“遮阳伞”来躲避致命的太阳耀斑。

地球上的生命活力都来自太阳的恩泽,阳光驱动了植物的光合作用,通过这种作用植物能借助太阳辐射能和空气中的二氧化碳合成糖类物质。我们太阳距离地球的距离,它的颜色和温度决定了地球上的植物可以吸收大部分波长的光,但却不吸收绿色光,这一波长的光背反射回去,进入我们的眼睛,于是我们感觉到植物呈现绿色。

但宇宙中大部分其他恒星和太阳不同。银河系中,超过八成的恒星是暗淡的红矮星。因此,天体生物学家们认为生活在围绕此类恒星运行的行星世界上的植物,如果同样发展出了光合作用,那么它们将进化出不同的波长吸收模式,因而呈现红色、蓝色、黄色、紫色甚至灰黑色,以便更有效的吸收有限的光照资源。

而另外一方面,宇宙中还有超过三成的恒星系统中包含两颗或两颗以上的恒星。目前还不清楚在这样的多恒星环境下行星将如何演化。

英国圣安德鲁斯大学天体生物学家杰克·奥马利·詹姆斯(Jack O'Malley-James)是这项模拟研究的负责人。他说:“我们认为在这样的多光源情形下,植物可能将有选择性的挑选一颗恒星作为自己偏好的光源,而不是两颗恒星的光源全部吸收。但在一个拥有两颗暗淡的红矮星组成的恒星系统周围,你可能没什么选择,只能有一种颜色,或许是灰黑色。”

恒星耀斑的威胁

詹姆斯和同事们对一颗假想行星围绕各种双星和三恒星系统运行的情况进行了模拟。在一些模拟情形中,恒星系统中仅包含有红矮星,但在另一部分情形下,考虑一颗红矮星和一颗类似太阳那样的主序星组合,甚至考虑行星围绕两颗类似太阳的主序星运行的情形。

在大多数情形下,绕转的行星都能获得足够进行光合作用的光照强度。但詹姆斯警告说,那些围绕红矮星运行的行星世界可能需要额外的措施来确保自己的生存无虞。

他说:“红矮星非常暗淡,这意味着你必须位于比日地距离小5倍的位置上才能获得足够强度的光照。但由于红矮星具有比太阳强烈的多,频繁的多的耀斑爆发事件,这将威胁生命的生存。”

因此,詹姆斯设想在这样的世界中生存的植物应该会进化出某种“遮阳伞”来保护自己免受耀斑的袭击。而如果这种植物生活在水中,它们则可能进化出某种探测机制,一旦察觉到耀斑爆发粒子的到来,便会暂时沉入水中躲避,等到爆发过后再升上来,从而保护自己脆弱的光合作用机制。

而来自圣安德鲁斯大学的另一位天体生物学家,也是詹姆斯博士的论文指导老师詹尼·格里维斯(Jane Greaves)也表示:“可以移动的植物,能主动躲到岩石后面去躲避太阳耀斑。这样的想法真的很酷。这项研究是首次对这种特定生活环境下的生物生存模式进行具体的设想。这很重要,因为这样的恒星环境是宇宙中最为常见的。”

南希·江(Nancy Kiang)是美国宇航局戈达德空间飞行中心的一位生物气象学家。她对外星植物可能具有的色彩模式进行了多年的研究。

但南希表示她从未考虑过在一个多恒星系统下,植物可能具备的色彩选择模式。因此她急切的想了解詹姆斯的研究。她说:“我很想知道,在多于一个恒星光源的情形下,植物的遮阳结构将如何进化。”

如何搜寻“非绿色”植物?

对外星植物可能的颜色,以及它们可能的行为方式的推测并非仅仅为了满足好奇心。

天文学家已经开始使用大型望远镜对远在数光年之外的行星世界进行观测。借助极度灵敏的探测器,他们试图检测这些行星大气中是否存在受植物叶片反射的光子信号,从而了解这些行星世界上是否存在外星生命。

而詹姆斯博士的此项研究对于这些观测项目所收集的数据分析将具有重要的参考价值。它将为分析人员指明道路。

格里维斯告诉《国家地理》编辑说:“我们还没有到达那一步,但我们至少已经开始知道该怎么去做这件事。在未来十年内,我们将获得类似欧空局极大望远镜那样口径的大型设备,这将大大有助于我们的研究工作。这台大口径望远镜预计2018年就可以建成。”

欧洲“极大望远镜”(ELT)的主镜口径138英尺(约合42米),它将有能力检测到系外行星大气中的成分信息数据,从而帮助研究人员判断那里是否存在外星生命形式。

未来即将升空的美国宇航局“詹姆斯·韦伯空间望远镜”则将使这样的观测更加容易。而如果能建成空间观测望远镜阵列,那么其分辨率更是将无与伦比,前所未有。不过由于这样的设备所涉及的复杂技术和高昂开支,暂时很难实行。

格里维斯说:“现在确实有一些非常雄心勃勃的计划,但一切都还得取决于他们是否有决心按照既定的日程时间表去完成这些大型设备的建造。”(晨风)

美研究称银河系适居行星数量低于预计(图)

艺术概念图,展现了一颗与地球类似的行星。(图片提供:Kepler/NASA)

艺术概念图,展现了一颗与地球类似的行星。(图片提供:Kepler/NASA)新浪环球地理寻 北京时间4月1日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家进行的一项新研究发现,银河系可能至少拥有20亿颗类地行星。研究论文作者指出,但我们没有必要马上对这些世界进行“殖民”,因为这一数量实际上远远低于很多科学家的预计,我们很难在银河系寻找到“第二地球”。

数量相对稀少

这一估计立基于美国宇航局开普勒太空望远镜的观测数据,在设计上,开普勒望远镜用于搜寻在恒星前方穿过的行星。根据这架望远镜的观测数据,研究论文作者认为银河系的类日恒星中最多只有2.7%拥有所谓的类地行星。

宇航局位于加利福尼亚州帕萨迪纳喷气推进实验室的科学家、研究论文合著者乔·卡坦扎利特表示:“银河系的类日恒星数量大约在1000亿颗左右,其中只有2%左右拥有类地行星。也就是说,银河系的类地行星数量在20亿颗上下。宇宙中与银河系类似的星系有500亿个左右,如果每一个都拥有20亿颗类地行星,就太令人不可思议了。”

卡坦扎利特和另一位合著者——同样来自喷气推进实验室的迈克尔·肖指出,这一数字似乎非常巨大,但他们的研究结果显示类地行星实际上“相对稀少”。如果事实果真如此,这也就意味着科学家应该为未来研究类地行星化学信号的任务锁定适当的恒星目标。通过研究化学信号,科学家能够确定行星是否拥有氧气、液态水或者生命迹象。

如何确定适居行星?

自2009年以来,开普勒望远镜便开始观测天鹅座附近的太空区域,对这一区域内的15.6万颗恒星发出的光线进行观测。借助于所携带的仪器,这架望远镜可以确定恒星的亮度是否周期性变暗。发生这一现象说明存在绕恒星轨道运行的天体。截至2011年2月,开普勒望远镜已经发现了15颗新行星以及1235颗“行星候选者”,其中包括迄今为止在太阳系外发现的体积最小的行星。

天鹅座附近区域可以被当成一个代表性样本,根据这个样本推测银河系的类地行星数量。为了推断可能的“第二地球”数量,卡坦扎利特和迈克尔首先根据“开普勒”获取的两种信息判定类地行星,一个是行星的体积,另一个是行星与所绕恒星之间的距离。

卡坦扎利特说:“1993年一项著名的研究计算了所谓的适居区的类内类间距离。这一区域既不太热,也不太冷,允许行星表面存在液态水。最近有科学家指出这些界限有些保守,距离也许可以再近或者再远一点。由于温室气体的存在,行星即使距离再远一点,仍是一个较为温暖的世界,由于云层存在——此前的模型并未将其考虑在内——即使再近一点,表面仍可保持凉爽。”拥有一条类似地球的轨道似乎最为理想。他说:“如果行星与所绕恒星间的距离低于地日距离,你就会被烤焦,水则变成蒸汽;如果过远,水则冻成冰。”

接下来,卡坦扎利特和迈克尔将目光转向行星的体积,并以地球半径(行星中心与表面之间的距离)作为参照。卡坦扎利特说:“人们普遍认为体积最小的适居行星体积应为0.8个地球半径,或者说质量大约相当于地球的一半。原因在于:如果质量过低,行星无法保持氧气的存在。达到2个地球半径的便已是最大的类地行星。如果质量过大,行星便开始聚集氢气,就像海王星或者天王星一样,与此同时,大气压也让人无法呼吸。”

通过数学模型,卡坦扎利特和迈克尔根据体积和半长轴对“开普勒”发现的行星和行星候选者进行制图。行星的半长轴是指行星与所绕恒星间的平均距离,能够揭示出行星是否处在适居区。数学模型同样将这样一个事实考虑在内,开普勒望远镜只能观测到以我们能够观察到它们在恒星前方穿过的方式排列的行星。可能存在我们未能观察到的其他行星,原因就在于它们的轨道倾斜。为此,研究小组利用此前的系外行星数据,评估这些无法观察到的行星存在的可能性。

研究结果显示,根据传统的适居区边界,1.4%的类日恒星拥有类地行星。如果扩大适居区的边界,则有2.7%的类日恒星拥有类地行星。研究发现于3月刊登在arXiv.org上,同时递交《天体物理学杂志》。基于这些数据,研究论文作者得出结论,开普勒将最终在所观测区域发现12颗类地行星。在已发现的候选天体中可能就有4颗类地行星。

类地行星普查并不完善?

其他行星搜寻者表示,现在就判定存在多少“第二地球”还为时尚早。麻省理工学院行星科学家、开普勒项目成员萨拉·肖格指出:“这项研究完全低估了类地行星的可能数量。”计算银河系类地行星数量不得不立基于大量假设,“开普勒”的任务刚刚开始,所获得的观测数据并不完整。她说:“如果对美国进行人口普查,你应该去加利福尼亚州,敲开每一扇门,这样才能推断出其他地区的人口数量。这也是开普勒望远镜正在做的工作。”

此项新研究仅仅建立在对外公布的“开普勒”最初4个月的观测数据基础之上,这就如同在加州进行人口普查时只统计儿童人数,而后推断整个美国的人口数量。开普勒望远镜至少要进行3年半的行星凌日数据收集工作,允许科学家在以后进行更为完整的行星普查。肖格说:“如果开普勒望远镜能够在未来几年找到这个问题的答案,我更愿意等待,而不是进行推断。”

类地行星数量可能低估

另一个不得不考虑的问题是,根据开普勒望远镜获取的数据,我们无法判断一颗给定行星是否就是类地行星。单从体积判断,不足以确定适居性。肖格说:“地球和金星的体积和质量相当,并且都处于太阳系的适居区,但金星并不是一颗适于居住的星球。在我看来,类地行星必须拥有与地球类似的质量、体积和轨道并且表面有液态水存在。在进行大气研究前,我们无法得出准确的结论。开普勒望远镜只发现了与地球体积相当的行星,我们永远不能将其称之为‘类地行星’。”

卡坦扎利特表示早期的研究需要进行一些推测,但推测也能产生积极作用,因为“最合理的估计”能够帮助天文学家设计适当的任务,以在未来确定一颗给定的行星是不是“第二地球”。他说:“一些人认为类地行星数量可能超出预计。肖格的观点可能是正确的,我们得出的新估计可能过低,但是否真的如此现在还是一个未知数。”

一个能够改变卡坦扎利特所得估计的因素是,开普勒望远镜并不能观测到一些行星的凌日现象。他说:“我们做出这样的假设,即在对15.6万颗恒星进行观测时,开普勒望远镜能够观测到所有拥有类地行星半径和轨道距离的较小行星。如果开普勒望远镜无法做到这一点,我们便低估了类地行星的数量。在开普勒任务结束后,我们将采用同样的方式对所有开普勒数据进行研究,以得出一个更为准确的数字。”(孝文)

一周精彩太空照:濒死恒星生成蝴蝶状残骸(图)

新浪环球地理讯 北京时间11月22日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局与欧洲航天局最新拍摄的火星裂缝、加勒比海北部美景及NGC 1514行星状星云等壮观景象。

1.恒星“雕刻家”

恒星“雕刻家”

恒星“雕刻家”在美宇航局和欧洲航天局联合管理的“哈勃”太空望远镜拍摄的最新近红外照片上,一颗濒死的恒星在宇宙中勾勒出蝴蝶结的形状。正如这张照片所显示的,当类日恒星濒临死亡,它们不断膨胀,外面的气体层开始分离,最终可能形成称为行星状星云的彩色残骸云。

这个行星状星云编号为IRAS 20068 4051,“哈勃”太空望远镜发现时,IRAS 20068 4051正处于短命的幼年阶段,逃逸的气体温度相对较低,所以主要以近红外线照射。最终,当IRAS 20068 4051变成一个羽翼丰满的行星状星云,其温度足以使周围的气体在可见光下闪闪发光。

2.群岛似抽象画

群岛似抽象画

群岛似抽象画根据陆地卫星7号拍摄的假色卫星照片上,加勒比海北部的英属特克斯和凯科斯群岛给人感觉就像一幅美丽的抽象画。陆地卫星7号由美国宇航局(NASA)和美国地质勘测局(USGS)联合管理,11月16日最新公布的照片是一个名为“地球艺术3”(Earth as Art 3)图片系列的一部分。

正如这张卫星照片所显示的那样,特克斯和凯科斯群岛(红色)主要位于凯科斯滩(青绿色)的北端。凯科斯滩是一个由石灰岩、沙子、藻类、珊瑚礁等构成的浅滩,面积约为2370平方英里(约合6140平方公里)。

3.神秘光环

神秘光环

神秘光环在可见光下,NGC 1514行星状星云就像灰白色水母一样穿行于茫茫宇宙。但在美宇航局广域红外线巡天探测卫星(WISE)拍摄的最新照片中,这只宇宙水母看上去就像被困于闪闪发光的“仓鼠滚轮”中。事实上,NGC 1514行星状星云由两个年代久远的恒星构成。一个是称为白矮星的恒星“遗体”。

另一个是濒死巨星,这种恒星过去曾经像太阳一样,如今不断膨胀,外面几层分离,在两颗恒星周围形成气泡。白矮星喷射的物质流撞向这个气泡壁上。在这张照片中,白矮星喷射物撞击的区域呈现出橙色环状物,原因就是光环中被加热的尘埃会在红外光线下闪光。

4.火星裂缝

火星裂缝

火星裂缝根据欧洲航天局“火星快车”探测器拍摄的最新照片,一条深深的裂缝穿过火星凤凰湖(Phoenicis Lacus)蜿蜒曲折的断层线。科学家认为,凤凰湖深达1.8英里(约合3公里),形成于附近火山喷发引发的剧烈地质活动。

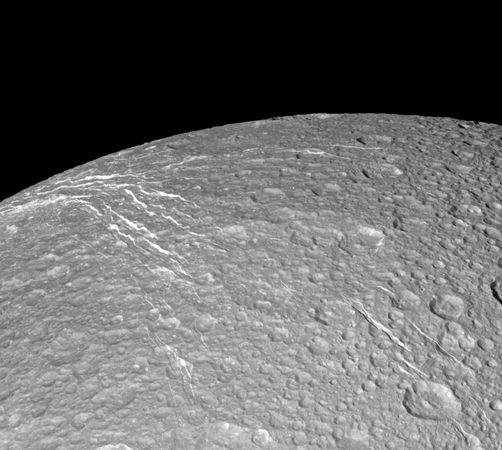

5.土卫四表面裂缝

土卫四表面裂缝

土卫四表面裂缝根据美宇航局上周公布的照片,鬼魅一般的卷须状物似乎正偷偷爬上土星卫星土卫四的表面。这张照片是由“卡西尼”号飞船拍摄的。“旅行者一号”在20世纪70年代最早捕捉到土卫四奇特外形。“卡西尼”号飞船后来拍摄的高清照片揭示,这些脉管状结构其实是冰冷的地形上相对年轻的断裂处。(秋凌)

哈勃拍到飞马座濒死恒星完美螺旋状残骸(图)

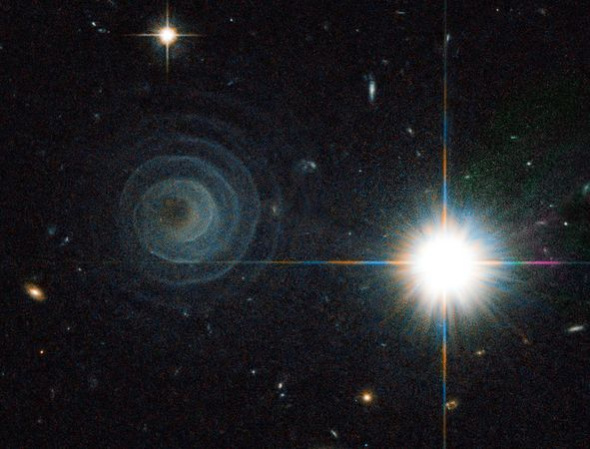

新浪环球地理讯 北京时间9月13日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国宇航局于上周公布了一张“哈勃”太空望远镜拍摄的最新照片,展现了一个极为“完美”的星际螺旋状天体绕双星系统“飞马座LL”(Pegasi LL)旋转的壮观景象。

1.“死亡螺旋”

天文学家认为,由于双星系统“飞马座LL”中的一颗恒星正在走向死亡,最终形成了螺旋状天体间隔均匀的光环。多数超大质量恒星都会以超新星的形式结束自己的生命,“飞马座LL”却不同,它安静地褪去外层的气体和尘埃物质,形成所谓的行星状星云。那颗濒死恒星自身依旧被布满灰尘的茧状物所覆盖,但它仍以每小时3.1万英里(约合每小时5万公里)的速度喷射物体,每800年形成一圈新的光环。

美宇航局喷气推进实验室天文学家拉夫温德拉-萨哈伊(Raghvendra Sahai)表示:“如果一颗恒星处于静止状态,它大概会以同样的速度向四面八方喷射物质。”不过,那颗濒死恒星是在绕“飞马座LL”中心旋转过程中不断失去物质。由于它每800年绕“飞马座LL”运行一圈,其丧失的物质以规则的几何形状缠绕在这个双星系统周围。

2.“猫眼”星云

与刚刚开始失去外层气状物质的飞马座LL不同,形成著名“猫眼”星云的恒星正在加速走向灭亡:在这张“哈勃”太空望远镜2004年拍摄的照片中,一颗白矮星清晰可见。这颗白矮星其实是形成所谓行星状星云的濒死恒星的稠密核心。根据这张照片,白矮星周围至少有11圈昏暗的光环。

这些光环可能是在白矮星以一波波脉冲形式喷射物质时形成的,或者,它们可能是那颗濒死恒星曾经是像飞马座LL这样的双子星系一部分的证据。萨哈伊说:“眼下我们只是看到一颗恒星,但这不一定意味着,它始终是一颗恒星。种种理论表明,伴星已经被主恒星所吞噬。”

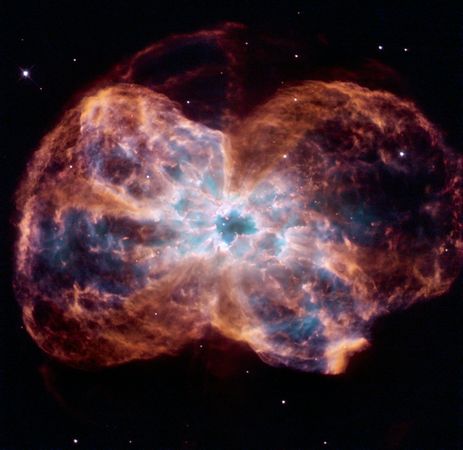

3.行星状星云

并非所有濒死恒星都会留下几何形状如此完美的残骸,比如,这张2007年“哈勃”望远镜拍摄的照片,行星状星云NGC 2440的耳垂状不规则体就提供了证明这一理论的证据。形成这个行星状星云的孤独恒星可能在定期爆发期间不均匀地喷射物质,令气体和尘埃物质以不同方向喷射而出。今天,NGC 2440行星状星云的白矮星(已知最热的白矮星)正在释放强烈的紫外光线,使周围的恒星残骸发着光。太阳也将在大约50亿年内结束自己的生命,诞生一个行星状星云。

4.太空“靶心”图案

濒死恒星与宇宙中这样的“靶心”无关,相反,我们在这张2008年“哈勃”望远镜拍摄的照片上看到的双环系统,其实形成于一种称为引力透镜的现象。呈现完美几何形状的光环被称为“爱因斯坦光环”,分别来自于两个距地球110亿和60亿光年远的星系。

第三个超大质量星系(明亮的靶心中央)恰恰处于另外两个距地球仅30亿光年远的星系前面。由于三个星系这种奇特的排列方式,最近星系的引力使另外两个星系的光线变形并放大,产生环状效应。这种引力令太空中光线弯曲的看得见的证据,可能有助于科学家绘制原本看不到的暗物质的分布图。(秋凌)

2300光年外星系或存超级地球:温度达1900度

新浪环球地理讯 北京时间8月30日消息,据美国国家地理网站报道,根据美国宇航局开普勒空间望远镜的观测数据,一个新发现的太阳系外行星系统中可能隐藏着一个“超级地球”。

开普勒空间望远镜于去年3月升空,其设计旨在帮助寻找太阳系外行星。其工作原理是“掩星观测法”——当一颗或几颗行星通过其母恒星面前时,恒星的光被局部阻挡,其亮度会出现相应的轻微下降。通过开普勒望远镜前所未有的精确测光,它能检测出这种亮度变化并反推出掩星体,即行星的存在。

在对开普勒望远镜过去7个月来的数据进行分析之后,一个来自哈佛史密松天体物理中心的科学家小组发现了两颗围绕一颗编号为“开普勒-9”的恒星运行的行星目标。该恒星距离地球约2300光年。

其中一颗行星,编号为开普勒-9b,其围绕母恒星的公转轨道周期仅为19天。而另一颗,开普勒-9C,则要花费39天公转一周。

研究人员发现这两颗行星的公转轨道具有周期性的快慢变化。这意味着这两颗行星之间陷入了“引力共振”——它们相互之间的引力互相作用,进而影响各自轨道特性。使用这些数据,研究人员得以计算出这两颗行星的质量。计算结果显示,这两颗行星都是较土星稍重的气态巨行星。

但是当研究人员试着用这两颗行星的大小去解释中央母恒星发生的亮度损失时,它们惊讶地发现了另外一颗微弱的掩星体。检测到的这一微弱信号显示有一颗更小,轨道更靠近母恒星的行星存在于这一行星系中。其轨道公转周期为1.6天。这颗行星质量约相当于1.5个地球,并且是由岩石构成的类地行星。

但研究人员还不能就此庆祝,因为这样微弱的信号存在许多干扰因素。背景恒星或双星系统中的伴星都会产生类似的信号效果。 “到目前为止,我们只能说,我们找到了一个非常有意思的信号,我们很希望我们不久就能取得更多的资料,”马特·赫蒙(Matt Holman)说。他是这项研究的首席科学家。

但即便这一信号最终被证实确实是一颗类地行星,人类也不太会希望在那里移民:根据其轨道位置推断,这颗行星的表面温度大约为1900摄氏度。关于此次新发现行星系的详细报道发表于本周《科学》杂志。(晨风)

一周精彩太空照:壮观太阳等离子体喷流(图)

新浪环球地理讯 北京时间8月27日消息,据美国国家地理杂志网站报道,美国“国家地理新闻”网站刊登了过去一周公布的精彩太空图片,包括土星卫星、神秘磁星、巴基斯坦大洪水和太阳等离子体喷流在内的图片纷纷榜上有名。

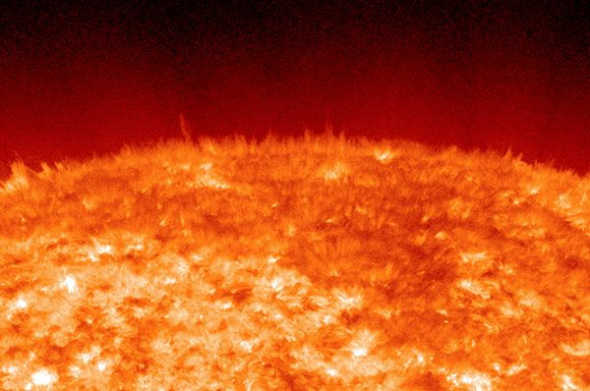

1.太阳等离子体喷流

这是一幅紫外波长下拍摄的太阳北极特写照片,此时的太阳表面被大量针状物覆盖。所谓的“针状物”是指相对较小的等离子体喷流,持续不断从太阳表面喷出。这幅照片由美国宇航局太阳动力学观测卫星项目组公布,是呈现这种常见太阳特征的细节最为丰富的照片之一。

宇航局表示,在任何给定时间,太阳表面喷出的等离子体喷流大约在6万到7万个左右,喷流高度平均在1800至6200英里(约合3000至1万公里)之间,有些喷流的高度可能达到这一平均值的10到20倍。

2.尘与硫

在这幅由美国宇航局地球观测卫星于8月10日拍摄的照片中,纳米比亚沿海上空吹起苍白色羽状尘。在从印度洋吹向非洲过程中,东信风逐渐丧失湿气,变得又干又热。穿过非洲西南部时,干热风卷起河床上的细小沉积物,形成羽状尘。

照片中,我们还能看到一条与纳米比亚海岸平行的绚烂绿带。海水中发生的天然过程形成氢化硫,后者与富含氧的表面水相互作用,促使纯硫沉淀。在黄色的硫影响下,卫星传感器眼中的海水便呈现出绿色。

3.行星互撞

根据8月19日刊登的一项研究发现,运行轨道较为接近的成对恒星可能并不是寻找类地行星的理想所在。这项研究发现,3对成熟的恒星周围存在数量惊人的尘埃。轨道较为靠近的“对星”被大型碎片盘环绕,但由于年龄太大,诞生之初的尘埃不可能大量存留下来。

天文学家认为,这些恒星正逐渐靠近对方,形成引力晃动并最终导致行星相撞。哈佛-史密森尼天体物理学中心研究小组领导人杰里米·德拉克在一份声明中表示:“理论上说,这种类型的恒星周围可能存在适于居住的行星。如果行星上有任何生命存在,等待它们的注定是毁灭。”

世界最大数码相机开始搜寻杀手小行星(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月28日上午消息,据美国国家地理网站报道,位于夏威夷的哈雷阿克拉(Haleakala)休眠火山顶部的PS1望远镜已经开始了全天候运行,该望远镜拥有世界上最大的数码摄像机,在扫描天空以捕捉太空岩石和奇异的恒星现象的过程中,它每天拍摄数百张高清照片。PS1将大大增加科学家发现威胁地球小行星的几率。

小行星撞击的早期预警

PS1天文望远镜是Pan-STARRS项目(全景观测望远镜和快速反应系统)所规划的数台望远镜之一,负责测绘地球附近大小在300米到1公里的小行星。300米的小行星如果撞击地球上的居住区,将造成重大区域性破坏,而1公里的小行星可能造成全球灾难。

哈佛-史密松森天体物理中心的伊多·伯杰(Edo Berger)对来自望远镜的数据进行了研究,他表示:“PS1望远镜为我们提供了我们所能获得的最好早期预警。” 该中心是为PS1提供资金支持的联盟的成员之一。

比哈勃望远镜更大的“数码眼”

尽管PS1从2008年底就开始服役,但直到上个月才开始全天候运行。现在,每隔30秒PS1就会对36个月球大小的天空范围拍摄一张1400 兆像素的照片——这一范围是哈勃望远镜主摄像头的3600倍。每张照片可以打印成一张足以覆盖半个篮球场的300-dpi图片。

每天夜里,PS1望远镜收集的数据(近5T字节)足以装满1000张DVD,并且每个月可以测绘1/6个天空,其分辨率是此前望远镜的10倍。

对于发现太空陨石和大量的常见太空现象(如太阳系内的天体和遥远的宇宙剧变),这些功能都十分重要。伯杰在电子邮件中表示:“比如,我们在一个月里发现的天文爆炸现象(如超新星爆发)比整个天文界在一年中发现的还要多。”

但最令伯杰兴奋的是,PS1的遥远观测距离可能使其发现全新的空间现象。他说:“我认为,在接下来的几个月和几年里,我们将发现新型的恒星爆炸现象,这些现象将帮助我们了解恒星生命周期中的最后运动,以及黑洞和中子星的产生。这将是太空测绘的巨大进步,不论是空间上还是时间上都是如此。”

他表示:“我们正在以前所未有的细节测绘太阳系,并且以前所未有的灵敏度研究银河系的形成。”(钦亮)