自然

美专家表示未发现撞地球小行星 百年内地球安全

美国航天局喷气推进实验室空间科学部首席科学家、天体物理学家艾米·迈因策尔5月18日在接受新华社记者采访时说,目前尚未发现未来100年内一定会撞到地球的小行星,人们不必为此感到恐慌。

他说:“地球上也没有哪一个特殊的地方比别的地方更容易或更不容易遭到小行星撞击。”

美国航天局16日根据“广角红外测量探测器”的观测结果推测,地球周边可能分布着约4700颗可能对地球造成威胁的小行星。对此,“广角红外测量探测器”项目副主任迈因策尔表示,地球每天都会遭到宇宙物质碰撞。最近一次大规模天体碰撞地球事件发生在6500万年前。当时,一颗直径5至10千米的小行星撞击尤卡坦半岛,导致地球包括恐龙在内的75%的陆地生命灭绝。根据现有数据估算,导致全球性生物灭绝的行星撞击地球事件每1亿年左右发生一次。

迈因策尔说,由于具有潜在危险的小行星中只有20%到30%被探测到,“因此,我们能做的最好的事情就是去太空发现其余的行星,我们将会根据测算潜在危险小行星的最新方法,重新估算小行星撞击地球的频率,”迈因策尔说。

此外,迈因策尔还呼吁人类携手解决共同面临的生存问题。她说:“可以明确的是,无论是气候变化,还是具有潜在危险的小行星,人类只有一起努力解决共同面临的问题,才能赢取更好的生存机会。国际科学界需要各国政府的支持,以找到(这些问题)的最佳解决方案。”

“广角红外测量探测器”2009年12月14日升空,其主要任务是扫描整个天空,搜寻人类未知的小行星和彗星等,并对它们进行归类,从而列出可能对地球构成威胁的天体。据美航天局介绍,由于配备有红外探测器,“广角红外测量探测器”能探测到黑暗和明亮天体。

相关阅读

14万吨重小行星明年掠过地球 专家忧撞上卫星

小行星“2012 DA14”号将于2013年2月15日接近地球

综合消息,西班牙拉沙格拉(LaSagra)天文台的天文学家称,一颗新发现的小行星“2012 DA14”号将于2013年2月15日接近地球,可能偏离其轨道,撞上地球同步通讯卫星。

据西班牙天文学家称,这颗小行星直径45.7米,重14万吨。美国宇航局(NASA)表示,这颗小行星撞上地球的机率是“万分之3.1”,如果撞上则撞击力量大约相当于240万吨TNT的爆炸威力,数百平方英里的森林将被夷为平地。

美国宇航局目前正检测这颗小行星的确切轨道。报道称,通过望远镜观测,这颗小行星还只是一个“模糊不清的小点”,但是它最终有可能在距离地球2.1万英里(约合33796公里)远处撞上地球同步卫星,不过,国际空间站不会受到影响。

任职于美国宇航局位于加州帕萨迪纳(Pasadena)的喷射推进实验室(Jet Propulsion Laboratory)的天文学家乔达斯(Paul Chodas)说:“非常不可能撞上,不过我们不能排除这种可能性。”

乔达斯说:“2012 DA14的轨道目前很像地球的轨道,意思是说它常常会很靠近地球。”

美国宇航局将试图在2013年2月前获取这颗小行星届时的位置、与卫星接近程度等更清楚的图象。

如果小行星真的撞上,科学家认为它可能撞入南极洲或南冰洋。

报道指,14万吨岩石的“爆炸”不会中介人类文明,但如果撞上人口稠密的中心地带,可能造成严重损失。

相关阅读

近地小行星再次威胁地球 碰撞概率超过千分之一

2040年小行星将威胁地球安全

科学网(kexue.com)讯 小行星可以说是地球面临的最大威胁,一些末日论者甚至纷纷表示地球即将遭到小行星的撞击。根据外媒报道,未来地球或将真的遭遇小行星撞击的威胁。

近日有美国科学家预测,一颗直径在140米左右的小行星有可能将在2040年2月掠过地球附近,届时它与地球的距离将极为接近,更可怕的是它与地球相撞的概率大约为1/625。

科学家开始着手寻找防御小行星办法

目前科学家将这颗名称为“2011AG5”,这颗近地小行星是在去年1月由美国亚利桑那州的观测者发现的。随后科学家还表示,目前还不能看清小行星的整体,因此现在除了它的尺寸之外,还无法了解它的具体质量和构造成分,因此也就无法准确地预测它未来的运行轨道。

其实如何采取有效措施防止小行星撞上地球早就成为科学家热讨的话题。不过就目前而言,科学家一致认为说“2011AG5”将撞击地球还为时过早,还需要继续检测。同时科学家也表示,虽然这颗小行星的体型不大,但是一旦与地球发生碰撞,所造成的自然灾害破坏力仍然是十分巨大的。科学家需要在2013年到2016年这个最佳观测期对这颗小行星进行密切的监视。

前不久也有科学家找出了防止小行星攻击的最有效办法,英国斯特拉思克莱德大学两位工程师计划用每个重量大约1000磅的微型卫星组成空中编队来阻止小行星。工程师提议太阳能动力微型卫星群可偏离一颗小行星脱离之前轨道22000英里,足以完全错过与地球碰撞。也有科学家表示可以利用强烈激光攻击小行星,但在太空使用高能量激光进行民用和商业应用尚处于发展初期,其中一个主要挑战是同时使用高功率、高效能和高激光束质量,这样的方法能否成功还有待考察。

这不是科学家第一次发出小行星警告,去年的11月份,2005YU55号就与地球发生了亲密接触,它在距离地球与月球之前划过。美国航天局(NASA)专家在接受采访时称,这个小行星是“潜在危险物”。一旦这颗小行星撞向地球,将会造成大爆炸,并引发至少7级的地震。而一旦这颗小行星撞向海里,将引起至少约21.33米高的大海啸,而且将迅速影响坠落地点方圆近百公里附近。

NASA喷气推进实验室资深研究员唐约曼斯表示,他们已经非常仔细研究了这颗小行星,并认为,这颗小行星将会为人类研究太阳系起源提供有用线索。约曼斯表示,已经模拟了该小行星今后100年飞行轨迹的计算机模型显示。据悉,2005YU55号小行星一直沿着固定轨道绕太阳转,这是它200年来第一次近距离接触地球。

(科学网kexue.com 乔尔)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处

太空中母恒星上演死亡之舞 行星遭殃被撕为两块

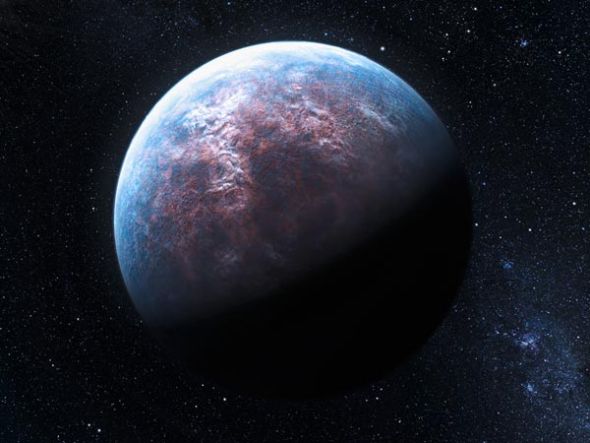

示意图:围绕红巨星KIC 05807616运行的两颗地球大小的岩石行星。当这颗恒星逐渐演化成一颗红巨星时,围绕其运行的一颗气态巨行星导致其损失大量外层大气物质,但是在这一过程中,行星本身也在强大潮汐作用下分崩离析,形成两颗地球大小的岩石行星体

示意图:围绕红巨星KIC 05807616运行的两颗地球大小的岩石行星。当这颗恒星逐渐演化成一颗红巨星时,围绕其运行的一颗气态巨行星导致其损失大量外层大气物质,但是在这一过程中,行星本身也在强大潮汐作用下分崩离析,形成两颗地球大小的岩石行星体北京时间5月3日消息,据美国太空网报道,科学家们表示,一颗大质量系外行星在其濒死的母恒星的作用下可能已经分裂成两块地球大小的碎块。这一罕见现象将为我们了解其它行星和恒星如何演化提供独特视角。

科学家们所观测的这颗系外行星围绕一颗编号KIC 05807616的恒星运行,这颗行星目前已经分裂成两片碎块,科学家们谨慎地认为这两片碎块的大小稍小于地球。这颗行星之所以发生分裂,是因为其中央的母恒星已经演变为一颗红巨星,受轨道拖拽效应影响,行星的运行轨道越来越低,强大的潮汐力终于将行星体撕裂。但是出乎意料的是,这些碎裂的碎块中的一些竟然似乎再次获得了稳定的运行轨道,研究人员们表示,这一现象说明行星的生命史并不总是以那么合乎常规的方式开始或结束。

来自以色列技术工程学院的艾礼尔·贝尔(Ealeal Bear)和诺姆·索克(Noam Soker)在发给太空网的电子邮件中写道:“分裂成多块较小的碎块之后,行星可以继续演化,或者彻底消失。”

死亡之舞

恒星KIC 05807616曾经也是一颗和太阳类似的主序星,然而随着它逐渐临近生命的尽头,它开始膨胀成为一颗红巨星。其气体外壳迅速膨胀,将周围的一切物体吞噬其中,包括过分接近的行星。

然而一颗气态巨行星或许可以逃过被彻底摧毁的命运,它可以扮演一颗伴星的角色,当它巨大的“身躯”穿行在膨胀的恒星外层气体内部时,它将会把大量的气体物质搅动并抛射出去,导致恒星损失质量,从而使其体积出现一定程度的收缩。

与此同时,强大的潮汐作用让这颗巨行星不堪重负,它至少分裂成了两块比地球稍小一些的碎块,分别被编号为KOI 55.01 和KOI 55.02,这两颗“新的”行星分别在距离母恒星90万公里和110万公里的轨道上运行,这一距离远远近于水星轨道,这里的温度太高,完全不可能维持水的存在。

尽管在碎裂发生时,这颗巨行星的很大一部分质量可能丢失进入太空或被恒星吞噬,但是其他一些碎块却获得了稳定的轨道。当KOI 55.01 和 KOI 55.02首次被识别出来时,科学家们还隐约探测到第三颗碎片的信号。如果真的能找到其它碎块的存在,那么这将增强科学家们认为这两颗天体来源于同一颗行星母体的信心。

和KIC 05807616一样,我们的太阳有一天也将发生膨胀并成为一颗红巨星,吞噬内太阳系的一切。但是和巨行星的情况不同的是,水星,金星和地球的质量和体积都太小了,完全对太阳的外层大气产生什么大的影响,而那么足以施加影响的气态巨行星距离又太远了。

但是在银河系中,这种行星对恒星的演化施加影响的案例应当是普遍存在的。论文的作者强调有证据显示在一些垂死恒星的周围存在着行星,贝尔和索克将这种情况称作是“我们认为普遍发生的过程。”他们目前计划继续对围绕垂死恒星运行的行星展开监测,对可能的演化路径进行分析并以此来解释它们的存在。有关这一研究的论文已经发表在了4月份出版的《天体物理学杂志》上。

烈焰中的行星

当去年12月份首次在恒星KIC 05807616周围识别出系外行星之时,这些行星距离恒星的距离之近让天文学家们大吃一惊。法国图卢兹大学的史蒂芬·查皮特(Stephane Charpinet)在电子邮件中告诉太空网称:“在这项发现之前,天文学界的一项共识是认为行星无法对恒星的演化构成影响,也无法逃脱被红巨星阶段的恒星吞噬的命运。”查皮特本人是首次识别出这几颗系外行星论文的第一作者。

借助美国宇航局旨在搜寻系外行星的开普勒空间望远镜,查皮特和他的小组注意到这颗垂死恒星存在周期性亮度变化。在对数据进行仔细分析之后,他们得出结论认为这一亮度变化是由于这颗恒星周围存在行星体造成的。

查皮特团队最初发表的观点是认为这两颗岩石行星可能是原本存在的两颗气态巨行星的外层大气被剥离后留下的岩石内核。查皮特说:“我们希望其它研究团队能跟进这一课题并发表他们的观点,并检验我们对这一现象的分析。”他说:“我很高兴那么快就有同行跟进,现在艾礼尔·贝尔和诺姆·索克已经发表了他们对于这一问题非常有趣的看法。”(晨风)

NASA驳斥2012末日预言:撞地行星根本不存在

新浪环球地理讯 北京时间1月5日消息,据美国国家地理报道,一个传说中的古玛雅历法的某些理论认为,2012年12月21日将是世界的末日。这一谣言也成为众多影视作品或科幻小说的热门主题,影视或文字的宣传让谣言广为流传,让社会大众在心理上产生一定的恐惧和忧虑。随着2012年的到来,科学家们感到有必要利用科学知识逐一驳斥这些大肆传播的骗局,美国宇航局近期也认为应该以更易理解的语言和方式还原关于2012世界末日谣言的真相。

1. 谣言一:太空撞击让地球陷入混乱

谣言一:太空撞击让地球陷入混乱

谣言一:太空撞击让地球陷入混乱在一些关于2012年世界末日的预言中,地球变成死亡地带的可能性包括磁极转换、小行星撞击、银河系中心对齐以及强烈的太阳辐射让地心发生动摇等。还有相关理论认为,地球的地壳和地幔突然发生位移,并在地球液态铁外核周围不断旋转变化,导致地球陆地上的所有城市覆灭,没入大海之中。美国普林斯顿大学地质学家亚当-马洛夫对磁极转换进行了深入研究,并在国家地理频道中对这一荒诞的说法进行了批驳。马洛夫认为,岩层中的磁场证据证明,大陆可能会发生这种戏剧性的重组,但是这一过程需要数百万年时间,过程慢到足以让人类根本感觉不到这种运动。

2. 谣言二:X行星撞向地球

谣言二:X行星撞向地球

谣言二:X行星撞向地球据谣传,“哈勃”太空望远镜于2002年拍摄的一幅图片显示,麒麟座V838变星及周围的尘埃云中含有一个奇异的世界:X行星,而且X行星正在向地球方向飞来,并将于2012年撞向地球。不过,美国宇航局天体生物学家大卫-莫里森认为,“根本不存在这样一个天体。”其实,这一谣言的来源要早于2012年世界末日的谣言。曾经有一名妇女声称,她收到来自地外的宇宙消息,并预言2003年将是世界末日。莫里森表示,“如果确实存在一颗行星或棕矮星将可能进入太阳系内,那么天文学家可能已经对其研究了数十年,到现在应该可以用肉眼看到了。”

3. 谣言三:银河系对齐导致世界末日

谣言三:银河系对齐导致世界末日

谣言三:银河系对齐导致世界末日一些星相家相信,2012年将会出现银河系对齐现象,这种现象每2.6万年会出现一次。一些人担心,这种对齐可能让地球暴露于某种强大的未知银河系压力之下,从而加速地球的灭亡,可能的毁灭方式为磁极转换或被卷入银河系中心一个超大质量黑洞之中。美国宇航局天体生物学家大卫-莫里森认为,“2012年根本没有银河系对齐一说,或者说根本没有什么特别的东西。”不过,有一种对齐通常发生于每年冬至,当天从地球上看过去,太阳似乎正处于银河系的中心。顺便说一下,关于世界末日的玛雅传说中,2012年12月21日恰好是冬至。莫里森认为,星相家也许对这种对齐很感兴趣,但是事实上这种对齐对于科学没有任何意义,它不会对地心引力、太阳辐射、行星轨道以及地球上的生命等产生任何影响。

国家地理2011十大发现:美国51区侦察机曝光(3)

8. 发现迷失的玛雅古城

发现迷失的玛雅古城(图片来源:Michael G. Callaghan)

发现迷失的玛雅古城(图片来源:Michael G. Callaghan)考古学家布丽奇特-科瓦塞维奇蹲在“石首”古城金字塔内部的一条地道中。“石首”古城是一座传说中的玛雅古城。考古学家于今年四月份公布了最新考古发现,通过三维绘图法将危地马拉丛林抹去,展现了这座古城的大致轮廓,其中包括大约一百栋建筑。研究人员利用卫星定位系统和电子测距技术定位了一座七层高金字塔的位置,并测定其高度。研究人员还定位了一座天文台、一个宗教仪式场所、数座石制民居和其他一些建筑。

9. 发现海盗黑胡子的宝剑

发现海盗黑胡子的宝剑(图片来源:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)

发现海盗黑胡子的宝剑(图片来源:Wendy M. Welsh, North Carolina Department of Cultural Resources)这把部分镀金的剑柄是属于黑胡子的吗?现在可能没有人能够给予肯定的回答。不过,这把剑柄发现于美国北卡罗来纳州“安妮皇后复仇”号海盗船上的残骸上,而“安妮皇后复仇”号则是黑胡子这位18世纪臭名昭著的海盗头子的旗舰。自1997年起,考古学家就一直在致力于挖掘“安妮皇后复仇”号海盗船。这把剑柄被发现时其实是一块块碎片,图中显示的是后来重新拼合而成的剑柄。

10. 发现可能的类地行星

发现可能的类地行星(图片来源:L. Calçada, ESO)

发现可能的类地行星(图片来源:L. Calçada, ESO)一颗位于36光年外的新发现行星,如果有足够的云,那么它就有可能是迄今发现的最像地球的行星之一。今年8月份公布的一项研究成果显示,这颗石质行星名为“HD85512b”,位于船帆座一颗橙矮星的宜居带中。(彬彬)

国家地理2011十大发现:美国51区侦察机曝光(2)

5. 菲律宾捕获最大鳄鱼

菲律宾捕获最大鳄鱼(图片来源:Reuters)

菲律宾捕获最大鳄鱼(图片来源:Reuters)今年9月,经过长达三周时间的搜捕,一条长达6.4米的咸水鳄最终在菲律宾被捕获,这可能是迄今捕获的最大鳄鱼。这条被命名为“Lolong”的鳄鱼重约1075公斤,被怀疑曾经袭击过数人并造成其中两人死亡。由于“Lolong”是被活捉,而且仍然存活,因此它被临时安置于菲律宾南部北阿古桑省布纳万镇的围栏中。吉尼斯世界记录于9月份将一条捕获于澳大利亚的咸水鳄认定为最大的鳄鱼。据动物学家亚当-布里顿介绍,吉尼斯世界记录要到2012年3月才能正式认可“Lolong”为最大鳄鱼。

6. 发现形成僵尸蚂蚁的新菌类

发现形成僵尸蚂蚁的新菌类(图片来源:David Hughes)

发现形成僵尸蚂蚁的新菌类(图片来源:David Hughes)在巴西雨林中,一种新发现的菌类生长于蚂蚁的头部。这种菌类名为“Ophiocordyceps camponoti-balzani”,可以让蚂蚁变成僵尸蚂蚁,供其驱使。最初,这种菌类被认为是一个单一物种。但今年3月份,科学家们发现,这种菌类其实有4个不同的种群,而且所有都可以对蚂蚁的大脑进行控制。这种菌类可以感染蚂蚁,接管其大脑,然后驱使蚂蚁移动到一个理想的生长和传播孢子的环境后,就会立即将蚂蚁杀死。

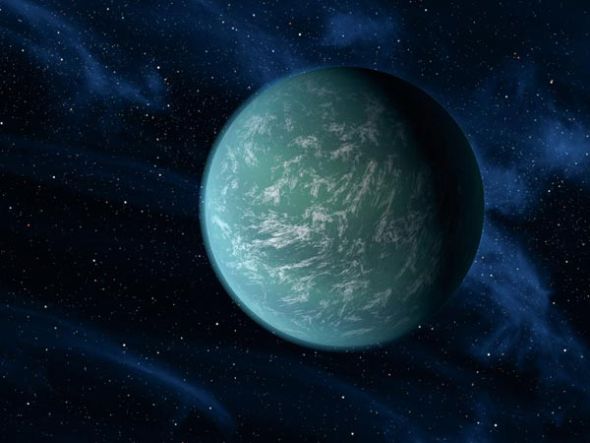

7. 发现首颗适宜生命存在的行星

发现首颗适宜生命存在的行星(图片来源:Caltech/NASA)

发现首颗适宜生命存在的行星(图片来源:Caltech/NASA)12月,美国宇航局证实,一颗可能与地球极为相似的行星正环绕600光年外的一颗类日恒星公转。这颗新行星可能正处于适宜生命存在的位置。新行星被命名为“开普勒-22b”,由开普勒太空望远镜所发现,它是天文学家所发现的第一颗处于恒星宜居带的、体积小于海王星的行星。

行星撞击促生命地下繁衍 外星生命寻找转入地下

小行星撞击

小行星撞击北京时间4月24日消息,据澳大利亚广播公司报到,对美国一个小行星撞击坑下较深处进行研究的科学家,发现有微小的生物体在深达数公里的地下繁衍生息。该研究成果发表在《天体物理学》杂志上,它指出,陨石坑可能是在其他行星上寻找生命的一个理想之地。

尽管地球上很大一部分生物体生活在地上或地下,但这项最新研究是首项查看小行星撞击是如何影响地下生态系统的研究。包括查尔斯-科克尔教授在内的英国爱丁堡大学的科学家对从美国弗吉尼亚切萨皮克湾陨石坑深处获得的钻孔岩样进行了研究。科克尔及其同事对从宽达90公里的该结构下方深1.76公里处获得的岩芯进行仔细检查。他们认为,小行星撞击产生的高温和高压将会杀死爆心投影点周围的所有生命。但是科克尔及其同事发现,岩芯样本里仍参差不齐地分布着微生物,这表明撞击发生3500万年后,这里的环境仍在继续恢复。

撞击造成的断层和裂缝一直延伸到地下很深处的岩石处,这为水和营养物质渗到地下打开了方便之门。科学家称,撞击造成的破坏为微生物提供了一个庇护所,避免它们受到全球变暖和冰河时代等重要气候变故的影响。科克尔说:“陨石坑周围很深的裂缝区可以为微生物提供一个安全港,让它们长期在那里繁衍生息,兴旺发展。我们的发现表明,火星陨石坑的地下可能是一个有望寻找到生命迹象的地方。”新南威尔士大学澳大利亚天体生物学中心的迈克尔-伯顿博士对以前从未对陨石坑下方的微生物生命进行研究感到吃惊。

伯顿说:“它们为探索新领域(我们需要注意,但是至今都未留意的其他地方)提供了可能性。要弄明白这是不是一个小行星撞击坑仅有的情况,现在我们需要从其他陨石坑收集样本,看一看是不是在它们的下方很深处也能找到类似的微生物的迹象。”伯顿指出,火星可能曾像地球一样遭到撞击。他说:“早期的火星上也曾被液态水和厚厚的大气覆盖。这令这颗红色行星成为未来搜寻的对象。当然,要在火星地壳上挖出一个深近2公里的洞,目前还面临着技术挑战。”(秋凌)

好莱坞狂导卡梅隆惊人计划 建公司开采行星矿产

创业公司“行星资源”的科学家将公布小行星矿业开发项目的细节

创业公司“行星资源”的科学家将公布小行星矿业开发项目的细节 小行星采矿计划得到大导演詹姆斯-卡梅隆(左)和亿万富豪查尔斯-西蒙尼(右)的支持

小行星采矿计划得到大导演詹姆斯-卡梅隆(左)和亿万富豪查尔斯-西蒙尼(右)的支持

专家们表示人类现在已经掌握了从近地小行星上开采资源的技术

专家们表示人类现在已经掌握了从近地小行星上开采资源的技术 美国宇航局的科学家表示小行星蕴藏着丰富的原材料,能够缓解全球不断增长的自然资源需求

美国宇航局的科学家表示小行星蕴藏着丰富的原材料,能够缓解全球不断增长的自然资源需求 安萨里X大奖主席彼得-戴尔蒙迪斯,将参与“行星资源”公司的小行星采矿计划

安萨里X大奖主席彼得-戴尔蒙迪斯,将参与“行星资源”公司的小行星采矿计划 科幻大片《绝世天劫》的影像截图。片中,布鲁斯-威利斯饰演的角色被派到彗星上钻洞,而后放入核弹引爆,阻止这颗彗星撞击地球

科幻大片《绝世天劫》的影像截图。片中,布鲁斯-威利斯饰演的角色被派到彗星上钻洞,而后放入核弹引爆,阻止这颗彗星撞击地球北京时间4月25日消息,在地球的自然资源耗尽之后,世界各地的企业纷纷将目光转向太空,开采其他星球上的原料,这听起来似乎是好莱坞科幻影片中的情节,但在不久的将来,这一梦想有望成为现实。目前,创业公司“行星资源”(Planetary Resources)的科学家已经提议进行小行星矿业开发以确保人类社会的繁荣。

“行星资源”公司的科学家将公布新的太空冒险计划——开采小行星上的矿产资源,这一计划得到好莱坞大导演和探险家詹姆斯-卡梅隆的支持。除了卡梅隆外,这家创业公司的投资人还包括网络搜索巨头谷歌的高层以及软件巨头微软的前软件工程师。

在24日于西雅图飞行博物馆举行的新闻发布会上,创业公司“行星资源”(Planetary Resources)将正式公布科学家提议的小行星采矿计划的具体细节,新闻发布会也将在网上直播。“行星资源”公司的目标有两个——开采小行星上的自然资源同时进行太空探索,所开采的原料将对外销售,可让全球GDP增加数万亿美元。

专家们指出,最近几年的地球自然资源短缺导致全球出现严重通货膨胀,同时也加剧了国家之间的紧张情绪。美国宇航局的科学家表示小行星蕴藏着丰富的原材料,例如燃料成分以及铁和铂等金属,能够缓解全球对自然资源不断增长的需求。

太空企业家安萨里X大奖主席彼得-戴尔蒙迪斯和宇航局火星任务前主管埃里克-安德森也将参与“行星资源”公司的小行星采矿项目。在一份新闻稿中,这家创业公司宣布计划打造新的太空产业同时重新定义“自然资源”。戴尔蒙迪斯和安德森以及两位前宇航局官员将主持新闻发布会。

戴尔蒙迪斯是安萨里X大奖的创始人,这一奖项旨在鼓励非政府的太空飞行。他希望能够在将来的某一天成为小行星上的采矿者。在2012年初接受《福布斯》杂志采访时,戴尔蒙迪斯表示:“在自然资源的超市里,地球只不过是一块面包屑。现在,我们已经掌握能够从外太空获取资源的技术,可以不用过度掠夺地球资源,为人类造福。”

卡梅隆是好莱坞炙手可热的大导演,同时是一位勇敢的探险家。3月,这位曾执导过《泰坦尼克》和《阿凡达》的导演成为世界上第一位独自一人潜入马里亚纳海沟沟底的探险家。马里亚纳海沟是地球上的最深处,素有“挑战者深度”之称。(孝文)

导演卡梅隆继续筹划全新挑战 未来进行太空探索

科学网(kexue.com)讯 著名导演卡梅隆最近可以忙并快乐着,刚刚探索马里亚纳海沟后,他来到北京出席北京电影节,而除此之外他还有一个更惊人的打算,到小行星上去采矿。

卡梅隆欲探索太空、开采小行星

这不是电影中的场景,而是在未来真实的场景。近日在卡梅隆创办的行星资源公司发表声明,表示他们将开始一个小行星开采矿产计划。而在近日他们也将举办正式的新闻发布会,地点设在西雅特的航空博物馆。

根据介绍,行星资源公司探索太空有两个目的,也是开采小行星上丰富的矿产资源,其次是进行太空探索。他们希望日后可以出手小行星的矿产,创造出一个全新的太空产业。

著名的太空企业家迪亚曼迪斯也参与了研究,他表示:“太空中有许多可以利用的资源,那里就像一座廉价超市,我们可以利用,而这样的举动最大受益者将是人类,我们不必在大肆掠夺地球上的能源,能对地球起到很好的保护。”

有专家表示,小行星中含有大量的氧气、金属,这样的物质我们可以带回地球加以利用,对地球资源是很好的保护。

卡梅隆探索马里亚纳海沟

这也是卡梅隆又一次大胆的举动,前不久他刚刚成为成功下潜马里亚纳海沟的第三人,不就后他的深海纪录片也将问世。近日卡梅隆在北京出席了北京电影节活动,活动中他也推广了目前科技成分较高的3D电影。相信如果探索太空计划成功的话,未来卡梅隆还将拍摄出关于太空的纪录片。

(科学网kexue.com 卡鲁)

相关阅读

声明:科学网(kexue.com)独家稿件,版权所有,转载请注明出处