自然

遥控相机拍澳洲深海怪异生物:片脚类动物似妖魔

新浪科技讯 北京时间7月20日消息,据美国国家地理网站报道,近年来,“澳大利亚深海研究”项目一直在利用最新技术的远程遥控相机对澳大利亚深海物种进行研究和拍摄,发现了大量怪异的深海物种。澳大利亚昆士兰脑神经科学研究所近日公布了这些怪异深海物种的图片。科学家认为,对这些深海怪异生物的研究,有助于进一步理解人类神经细胞进化的过程。

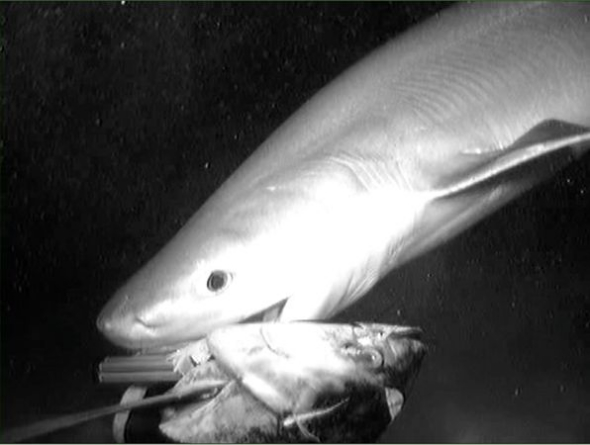

1. 六鳃鲨

在澳大利亚珊瑚海1400米深的水下,一只六鳃鲨因为咬住了科学家们所设置的鱼饵而被捕获。这只六鳃鲨长约4米。据昆士兰脑神经科学研究所科学家介绍,这只六鳃鲨是此前用相机从未拍摄到的深海物种之一。六鳃鲨通常被看作是一种活化石,因为它和鲨鱼一样早在数亿年前就已经出现。因此,对六鳃鲨的研究也是“澳大利亚深海研究”项目的重要组成部分,这项研究有助于发现人类视觉的进化起源。研究人员对于六鳃鲨的夜视功能特别感兴趣。

“澳大利亚深海研究”项目主管基利-格雷格表示,“这项技术将有助于发现深海生物是如何适应深海下高压、寒冷和黑暗等生存挑战的。在那里,它们必须要能够找到食物、要懂得在黑暗中如何交配,还要防止被吃掉。我们对这些生物的生活方式所采用的感官系统非常感兴趣。”

2. 深海片脚类动物

在2006年“澳大利亚深海研究”项目所拍摄的一张图片中,一只深海片脚类动物正在瞪着珊瑚海中的一部远程遥控相机。据专家介绍,这类生物生活于水面之下大约1600多米深海中,它们的甲壳抗压能力是陆地甲壳动物的140倍。

3. 深海片脚类动物

这只深海片脚类动物将一个桶形凝胶状海洋生物体当作了藏身之处。如果科幻小说家在描写妖魔时需要创作灵感的话,这只深海片脚类动物或许可以充当它们的原型。

4. 多毛琵琶鱼

2006年,“澳大利亚深海研究”项目相机拍摄到了一条多毛琵琶鱼。该项目科学家安迪-顿斯坦解释说,这种琵琶鱼的长毛能够将各种感官信息传递到大脑,可以帮助神经科学家更好地理解人类的生理学。

5. 深海琵琶鱼

这条深海琵琶鱼也是由“澳大利亚深海研究”项目相机于2006年发现的。这条深海琵琶鱼侧腹部长出的条纹状感官系统,能够保证它在珊瑚海水面之下2000米的黑暗之中生存下去。

水下机器人全面勘测印尼海底火山:发现新物种(3)

9.深海乌贼

7月1日,在“小赫拉克勒斯”号第三次下潜期间,研究人员捕捉到这张深海乌贼的照片。据霍尔登介绍,此次探险中遇到的大多数动物在深海热液喷口周围都很常见,虽然这个乌贼是个全新的种类。他说:“在我们有机会搜集到它们以前,我们并不知道这些物种是否很独特。”

10.诡异白色龙虾

6月30日,一只白色龙虾似乎以卡维奥巴拉特海底火山热液喷口旁边的绒毛状蓝白色细菌为食。维多利亚大学的图尼克利夫说:“我们还在管子、大帽贝和蜗牛上面看见过小蠕虫。这是一个生活在一大片向外扩散的热泉周围的繁荣社区。”

11.生命力极强的藤壶

鹅颈藤壶完全覆盖于卡维奥巴拉特海底火山的硫磺喷口。图尼克利夫6月30日在博客上写道:“数千个茁壮生长的藤壶给人的总体感觉相当深刻。”

12.向火山靠近的“小赫拉克勒斯”号

“小赫拉克勒斯”号遥控操纵潜水器向卡维奥巴拉特海底火山下潜过程中拍摄的视频和照片被实时地发送至“俄刻阿诺斯探索者”号、卫星以及岸上指挥中心的科学小组成员。霍尔登说:“这是一个涉及大量研究人员、公众和学校的海洋研究新方法。它不会取代在海上从事研究的科学家,只是为科学家的研究提供有力补充,保证信息更加可靠。”(孝文)

雄性老鼠眼泪似春药令雌性更愿交配(图)

新浪环球地理讯 北京时间7月8日消息,据美国国家地理杂志网站报道,雄性的流泪确实可以刺激雌性情绪——至少在老鼠中是这样的。最新一项研究发现,雄性老鼠眼泪中含有一种名为ESP1的性信息素类似春药,使雌性老鼠更愿意与其交配。

日本东京大学的当原茂(音译)教授参与了这项研究。他说,虽然我们知道性信息素在其他动物身上具有相同的作用,但最新研究首次表明这种互动是“怎样在分子层面及大脑层面进行的。”雄性老鼠为了保持眼睛湿润而流泪。当它们像猫一样清洁全身时,眼泪(性信息素)就会散布到它们的全身和巢穴。

一旦雌性老鼠跟雄性老鼠或后者的巢穴接触,它们会通过一个叫“犁鼻器”的鼻子器官收集性信息素。在犁鼻器里,性信息素会与一种特殊的蛋白受体结合。当原在谈到因吸入的一些化学物变成蒸气所带来的惬意时说:“雌性老鼠一定会接触到性信息素,因为这是一种像芳香剂一样的挥发性物质。”

一旦接触到,信息素就被传送到雌性老鼠大脑中与性有关的区域。接着,雌性老鼠表现出脊柱前弯姿势的可能性是接触性信息素前的三倍,这个姿势是许多动物用来展示激情的:翘起臀部,尾巴上扬。

当原指出,人类缺乏ESP1信息素及其受体的基因密码,所以,从化学角度讲,如果决定展现他们更易受伤害的一面,男人不可能获得一种性行为上的优势。当原说:“事实是,在人类社会,我们不再需要通过化学物去沟通,因为我们有很好的视力,可以在视觉上迅速对有吸引力的伴侣做出判断,况且,我们还有语言。”

不过,这项研究发现可能在如何控制老鼠数量上会有现实意义。当原说:“多数野老鼠会大量释放这种信息素,令人奇怪的是,多数实验室老鼠则不会。”这导致实验室老鼠繁殖能力下降,意味着研究人员可能会花费更多不必要的时间和金钱去获得基因上适于实验的动物。

当原的研究团队已经为ESP1性信息素申请了专利,将其作为一种“增加实验室老鼠交配机会”的工具。研究结果刊登在最新一期的《自然》杂志上。(秋凌)

研究称古玛雅文明会用橡胶造足球(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月30日消息,据美国国家地理杂志网站报道,最新研究表明,墨西哥和中美洲的古文明早在查尔斯-古德伊尔偶然发明“硫化橡胶”3000多年前就制出不同特性的橡胶,其中一些弹性较大的橡胶或许同制作传说中的古代中美洲“足球”的橡胶相类似。

中美洲的阿兹特克、奥尔梅克和玛雅文明因使用天然的乳液——来自于植物的像牛奶般的液体——来制造橡胶而闻名。而中美洲大致是从墨西哥中部一直延伸到洪都拉斯和尼加拉瓜。

研究发现,古时候的橡胶制造者从橡胶树中获得橡浆,将其同从牵牛花藤蔓得到的液体混合,最终制得橡胶。牵牛花的藤蔓含有一种化学成分,能够增强固态化的橡胶的韧性。

麻省理工学院的研究人员按照不同的比例将两种成分混合制造橡胶,最终发现改变配方会制出不同性能的橡胶。其中一些橡胶弹性更大,这表明它们或许同制作传说中的古代中美洲“足球”的橡胶相类似。

据古玛雅文史资料记载,当时的“足球”游戏具有宗教意味,主要目的是祈福辟邪。古玛雅人举行的足球游戏最终会以人祭的形式结束,就是按照宗教礼仪将输的一方斩首。

改变不同成分的比例,还会制出更为耐久的橡胶,可以用于制作阿兹特克人所穿的橡胶凉鞋。这种橡胶凉鞋西班牙征服者曾有过描述,不过从来未被考古学家发现过。

据悉,按照1:1的比例混合牵牛花液体和乳液制成的橡胶弹性最大,而按照3:1的比例混合乳液和牵牛花液体制成的橡胶耐久性最好。

乳液是一种“带臭味的白色液体”

迈克尔-塔卡尼安是该项研究的合著者,他说发现中美洲古文明利用乳液和牵牛花生产橡胶并不令人感到很牵强。迈克尔-塔卡尼安是麻省理工学院考古学和人种学材料研究中心的研究人员。

牵牛花通常长在橡胶树旁,在古中美洲多个文明古国,两种植物都被视作神圣。比如,因为牵牛花具有令人产生幻觉的特性,所以被用于宗教仪式。

为了更好地验证他们的结论,塔卡尼安和多萝西-豪斯勒在生长于墨西哥的橡胶树和牵牛花上取得制成橡胶的原料。他们面临的第一个挑战就是如何将这些原料带回实验室。塔卡尼安解释说,因为乳液并不受美国海关监管,所以没有准许携带乳液入境的官方文件。塔卡尼安说:“当你用瓶瓶罐罐装着这种带臭味的白色液体过境时,那可真是一道难题。”

而将这种液体带回美国后,研究人员又遇到了另一个难题:乳液需要温暖的气候。塔卡尼安说:“反应过程在墨西哥总是会发生,而在麻省理工学院开空调的实验室却不行。”当混合物太冷时,分子就不会结合。

如今橡胶都通过硫化的过程进行处理,就是将橡浆和硫在高温下反应,制成硫化橡胶。硫化橡胶具有不变黏,不易折断等特质,橡胶制品大都用这种橡胶制成,也叫熟橡胶。

阿兹特克:工业先驱?

塔卡尼安认为,阿兹特克和其他文明制造高性能橡胶并不令人感到惊奇。尽管通常被刻画成原始、野蛮的民族,阿兹特克人具有科学探索精神,这通过他们所进行的冶金学和其他领域的试验展现出来。

塔卡尼安说:“他们的科学、工程和开发的技巧使他们混合不同的原料来制造橡胶。”

塔卡尼安还补充说,将这些原料混合后,大约需要10分钟橡胶就会生成,再过5分钟就会变硬,这样橡胶工人可以有几分钟时间来为最终的产品定型。

塔卡尼安和豪斯勒在实验室内主要是制成了片状橡胶,不过他们也制出了橡胶球。塔卡尼安开玩笑说:“在学期结束,我们玩了一场中美洲足球游戏。输掉的一方被斩首了。”

有关这一研究成果的文章将发表于下一期“中美洲考古”杂志上。(唐宁)

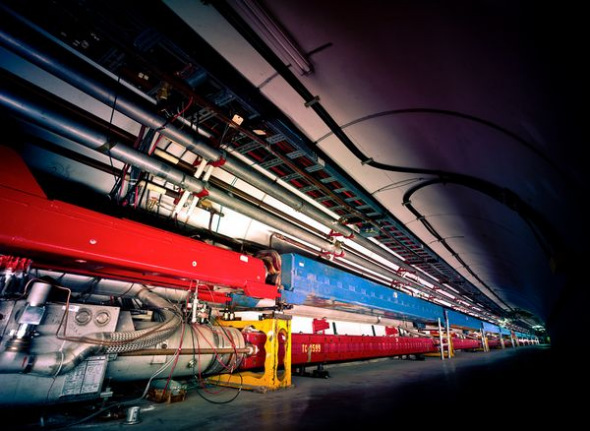

最新研究显示所谓上帝粒子或为5种不同粒子(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月22日消息 据国家地理杂志网站报道,美国进行的一项新的原子撞击实验结果显示,所谓的“上帝粒子”实际上可能是5种截然不同的粒子。所说的“上帝粒子”也就是希格斯玻色子,长久以来,物理学家便一直寻找这种理论上存在的粒子。物理学家认为希格斯玻色子是宇宙万物的质量之源,因此才有“上帝”之称。

寻找希格斯玻色子是大型强子对撞机实验的目标之一。3月,对撞机开始亚原子粒子对撞实验,运行功率达到其最大功率的一半。根据广泛接受的标准物理学模型,所有粒子通过与希格斯玻色子发生相互作用获得质量。

一些理论家认为希格斯玻色子并不单单指一种粒子,而是多种质量相似但所带电荷存在差异的粒子。美国伊利诺斯州巴达维亚费米实验室的研究人员指出,他们发现了能够证明这种“多种粒子理论”的证据。有关“上帝粒子”的单一粒子理论就此面临挑战。

在费米实验室万亿电子伏粒子对撞机最近进行的一项名为“DZero”的实验中,科学家发现质子和反质子相撞更多地是产生物质粒子而不是反物质粒子。研究报告联合执笔人、费米实验室理论物理学家亚当·马丁表示,两者之间相差很少,不到1%,但无法利用假定只存在一种希格斯玻色子的标准模型加以解释。马丁说:“这种影响实际上非常小,但如果将标准模型中所有最初原则考虑在内,这种影响仍远远超过我们的想象。”

标准模型假设只存在一种希格斯粒子,无法解释DZero实验的结果。如果科学家假定希格斯玻色子实际上是指5种粒子——也就是对标准模型进行扩展,形成双希格斯二重态模型——DZero实验的结果便可以解释。马丁说:“在对标准模型进行扩展时,我们加入了新的粒子和新的交互作用。新的交互作用对物质和反物质区别对待,因此能够促使实验中出现更大的影响。”研究结果于最近刊登在物理学研究网站arXiv.org上。

科学家表示,如果存在多个希格斯玻色子,它们可能与物质发生不同的相互作用,让标准模型以外未发现的新物理学呈现在我们面前。马丁说:“很多扩展标准模型的计划第一步都是添加更多希格斯玻色子。”

费米实验室理论物理学家克里斯·奎格并没有参与此项研究。他指出,虽然这项实验非常引人注目,但实验结果仍只是初步的。“任何东西都无法让我怀疑结果,但如果结果非常出人意料,我们便要严肃认真对待。我们不能过早地下结论,这一点非常重要。”

如果马丁的研究小组是正确的,即希格斯玻色子实际上是指5种不同的粒子,瑞士的大型强子对撞机可以验证他们的结论。研究报告联合执笔人马丁说:“我们认为这些希格斯粒子不会太重,一定可以借助大型强子对撞机发现它们。”

伯明翰大学物理学家、大型强子对撞机ALICE(大型离子撞击实验的英文缩写)项目负责人大卫·埃文斯在电子邮件中指出:“我个人认为不可能存在5种不同的希格斯粒子。如果最终证明确实存在,大型强子对撞机将变得更令人兴奋。”(秋凌)

史前山洞遗址发现欧洲早期人类猎杀洞狮证据

新浪环球地理讯 北京时间6月17日消息,据美国国家地理网站报道,根据最新一项研究,在一个史前山洞遗址发现的有刀痕的骨骼表明,欧洲早期人类曾猎杀过洞狮这种大型食肉动物。不过,这一研究结论也遭到部分专家的质疑。

最早捕食大型动物的人类

据领导实施这项研究的西班牙罗维拉-依维吉利大学古人类学家露丝-布拉斯科(Ruth Blasco)介绍,洞狮骨骼上的切割痕迹表明,它们在遭到猎杀后又被肢解分割,内脏被取出,这与在现场发现的鹿、马、野牛等常见猎物残骸上的痕迹相同。布拉斯科表示,内脏被取出的洞狮残骸还表明,早期人类可能与洞狮不期而遇,并亲手将其杀死。

她说,如果是动物咬死了狮子,美味的内脏可能在早期人类到达以前就已被吃光了。专家表示,还存在一种可能性,那就是狮子因自然原因死亡后,早期人类或动物碰巧遇到了狮子的尸体。猎杀洞狮的早期人类属于尼安德特人的祖先——“海德堡人”(学名Homo heidelbergensis)。

研究人员还在西班牙阿塔普埃尔卡(Sierra de Atapuerca)发现狮子骸骨的地方找到了海德堡人的遗骸。以前的一些研究表明,能使用木叉和石器的海德堡人是历史上已知最早捕食大型动物的人类。布拉斯科表示,最新证据可能还意味着,海德堡人在当时属于最顶级的猎食者,甚至可以猎杀危险重重的洞狮。

为赢得尊重而铤而走险

布拉斯科和同事在阿塔普埃尔卡现场发现了已灭绝的洞狮种类——原始狮的17块骨骼。原始狮的个头比今天的非洲狮稍大。这些骨骼全部发现于格兰多利纳(Gran Dolina)遗址,考古学家曾在该遗址拥有30万至35万年(属于更新世中期)历史的岩层中找到数百块化石。通过洞狮骨骼上的切割痕迹,研究人员重建了海德堡人肢解分割洞狮,还将洞狮骨骼敲碎从中取出骨髓的过程。

不过,布拉斯科指出,单是骨骼证据还无法让研究人员了解到海德堡人与这种危险猛兽周旋的真正原因。从其他遗址发现的线索或许能帮助解开这个谜团。布拉斯科说:“以东非马赛人为例,猎捕狮子与某些仪式的开始存在着联系。在这些仪式中,一旦狮子被杀,杀死狮子的人会赢得整个部落的尊重。”研究结果将刊登在8月份出版的《考古学杂志》上。

还有一种可能性,那就是早期人类猎杀狮子完全是出于自卫。布拉斯科指出,例如,洞狮和人类这两种顶尖猎食者狭路相逢,或许在最终的殊死决斗中,人类胜出动物一筹。美国亚利桑那大学动物考古学家玛丽-斯蒂娜(Mary Stiner)补充说,有证据证明,在更新世中期和更新世晚期(亦称上更新世),早期人类常常几个人一组猎捕大型食肉动物。

研究结论遭受诸多质疑

斯蒂娜说:“早期人类偶尔还以食肉动物为食,这确实是事实,而且也与早期人类‘不浪费’的习惯完全相符。”斯蒂娜没有参与布拉斯科的研究。康涅狄格大学人类学家丹尼尔-阿德勒(Daniel Adler)说,目前尚无任何确凿证据证明海德堡人是怎样在西班牙的史前遗址与洞狮不期而遇的。这是因为,洞狮的骨骼残骸证据过少,我们无法得出它们不是死于其他食肉动物的结论。

例如,有些洞狮的骨骼残骸留有非人类食肉动物的牙齿痕迹。研究人员认为,这些痕迹来自于小型食腐动物,如狐狸,它们在海德堡人享用完以后将剩下的东西吃掉了。阿德勒也没有参与这项研究。他同时指出,动物牙齿咬痕可能还是海德堡人没有猎杀洞狮的证据,此外,“即便格兰多利纳的早期人类猎捕了这头洞狮,欧亚大陆其他地方并不存在这方面的例证,由此表明这种行为极为罕见。”

布拉斯科也同意洞狮被杀实属罕见的看法,因为考古学家在现场发现了大量的更为常见、危险性更小的猎物。阿德勒还提出了一种观点,即洞狮可能是病了或受伤了,这才给了海德堡人可乘之机。他说:“完成这种任务的风险过大,早期人类根本不能与健康、成年洞狮周旋。”阿德勒补充说,与死亡的巨大风险相比,狮肉的诱惑或威信之争或许不值一提。

早期人类处于食物链顶端?

专家指出,还有一种可能性,即虽然海德堡人最早发现狮子的,但这头狮子死于自然原因。没有参与布拉斯科研究的纽约州立大学石溪分校古人类学家约翰-谢伊(John Shea)说:“狮子会死于各种各样的原因,我们不能排除早期人类遇到死于自然原因的狮子后,将它的肉割下来吃掉的可能性。”

由于布拉斯科的研究团队并没有在现有骨骼发现疾病或受伤的任何证据,他们认为最大的可能性是人类最先与洞狮遭遇,并将其猎杀。综合各种证据,布拉斯科认为狮子骨骼上的伤疤可能表明,海德堡人至少可以成功猎捕最令人畏惧的食肉动物。她说:“狮子处于食物链的顶端,猎捕狮子是非常危险的一件事。早期人类或许在食物链中处于与狮子相同的位置,甚至比这些大型食肉动物的位置还靠前。” (孝文)

研究称史前大型海洋爬行动物或为热血动物(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月11日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究发现,曾在恐龙时代统治海洋的大型爬行动物可能是“热血动物”。

“热血动物”亦称恒温动物,其体温不会因外界环境温度而改变,始终保持相对的稳定。研究人员发现,史前海洋食肉动物或能调节它们的体温,令其可以向猎物展开进攻、深潜以及长距离快速游泳。法国克洛德-贝尔纳大学(又名里昂第一大学)古生物学家克里斯托夫-莱库耶(Christophe Lécuyer)参与了这项研究。

他说:“这些海洋爬行动物可以维持很高的体温,同时又不受它们所生活的水域温度的影响,无论是热带海域,还是冰冷适度的海域。”莱库耶指出,史前海洋爬行动物的体温可能高达95至102华氏度(相当于35至39摄氏度),堪比现代海豚和鲸鱼的体温。不过,现代爬行动物和鱼类多数是“冷血动物”,也就是说,它们体内温度会随周围水域的温度发生变化。

莱库耶说,由于金枪鱼和剑鱼等现代高级海洋食肉动物在某种程度上都是热血动物,这使得研究小组想搞清楚远古海洋爬行动物是否同样是热血动物。金枪鱼和剑鱼属于恒温动物,可以不管外部环境温度变化,始终将体温保持在相对稳定的状态。这些海洋食肉动物具有一部分的温血特征,这意味着它们可以产生和保存足够的热量,将体温提升至较高但稳定的水平。大多数被认为是热血动物的动物,包括哺乳动物和鸟类,既是恒温动物,也是温血动物。

虽然恐龙曾在中生代时期(距今2.51亿年至6500万年前)是陆地的霸主,但三种会游泳的大型爬行动物却统治了海洋,它们分别是外形酷似海豚的鱼龙、如蛇般弯曲的沧龙以及像尼斯水怪一样的蛇颈龙。通过研究与这三种爬行动物生活在同一时期的鱼类的牙齿化石,莱库耶和同事可以确定牙齿中的氧同位素或原子结构。牙齿中的氧同位素水平可反映血液中氧同位素水平,进而揭示动物的体温。

研究小组将这些结果与生活在冷与热环境下的现代鱼类的氧同位素构成做了比较。由于大多数现代鱼类都属于冷血动物,此类数据有助于研究小组确定鱼龙等远古海洋爬行动物栖息地的海洋温度。接着,研究人员对鱼类牙齿化石中的氧同位素数据与取自同一水域爬行动物牙齿化石中的氧同位素数据进行了比较。

最新研究称,鱼龙与蛇颈龙的恒温或温血发现将具有重大意义,因为过去一系列研究表明,这些海洋爬行动物是必须保持活跃的食肉动物。来自沧龙(科学家认为这种动物通过伏击捕食)的新数据虽然更加模棱两可,但却与这些爬行动物可以在某种程度上控制体温的观点相吻合。研究结果刊登在最新一期的《科学》杂志上。

阿根廷拉普拉塔国立大学古生物学家祖尔玛-加斯帕里尼(Zulma Gasparini)说:“这些研究令人非常感兴趣,从现存脊椎动物的已知特点,他们正试图解读脊椎动物在过去的特征。”加斯帕里尼没有参与莱库耶的研究。美国加州大学戴维斯分校研究脊椎动物的古生物学家罗苏克-莫塔尼说,古代爬行动物的较高体温还表明,它们或许拥有热量保存系统(如鲸脂层)和专门的血液循环系统。

莫塔尼说:“从这里入手,我们确实可以开始调查这种特征的演变过程。这些海洋爬行动物全部由陆地爬行动物进化而来,我们确信陆地爬行动物属于所谓的冷血动物,一旦它们开始游泳,可能一样也是冷血动物。然而,随着时间的推移,由于更擅长游泳,海洋平均温度或海平面不断变化,这种动物也在跟着进化。”莫塔尼也没有参与莱库耶的研究。(孝文)

最新研究称鳄鱼曾为早期人类健脑食品(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月9日消息,据美国国家地理网站报道,最新一项研究显示,鳄鱼和哺乳动物曾经是早期人类的美餐,而以富含脂肪的鳄鱼肉为食可能帮助早期人类进化出体积更大的大脑。

这一研究结论基于在一个史前“厨房”发现的骸骨和人工制品,它们构成了人类以水生动物为食的最早证据。在肯尼亚北部这处拥有195万年历史的遗址,考古学家发现了石制工具和被宰杀的海龟、鳄鱼和鱼类的骸骨,奇怪的是,他们在那里没发现人骨,这表明早期人类利用这个史前“厨房”专门来做饭。

据研究人员介绍,早期人类以水生动物为食,可能令某些原始人的大脑体积增加。这是因为,鳄鱼和鱼类富含长链多不饱和脂肪酸。领导实施这项研究的南非开普敦大学考古学家戴维-布劳恩(David Braun)说,有专家认为这种所谓的有益脂肪是人脑“进化包的一部分”。布劳恩指出,在上新世晚期(距今300万年至180万年)发现“健脑食品”的证据,或能解释距今大约180万年前早期人类及其亲属大脑体积变大的原因,例如现代人的直系祖先直立人的大脑。

研究人员在肯尼亚遗址一共发现了大约48种动物的遗骸,那处遗址曾经是与一条条小河交错相连的三角洲。除了水生动物,考古学家还发现了早期人类以哺乳动物为食的证据,比如远古犀牛、河马和羚羊。研究结果刊登在最新一期的美国《国家科学院院刊》上。

据研究人员介绍,一些动物骸骨上面留有遭到简单但锋利的石制工具砍削的痕迹。布劳恩指出,肯尼亚原始人不是鳄鱼猎人,相反,早期人类可能以动物尸体为食,将肉割下来带到厨房切成块并生吃——因为那个时候人类还不会用火。美国佛罗里达州立大学人类学家迪安-法尔科说,以水生动物为食在促进大脑生长和发育方面是健康的,这种说法似乎有其合理性。

不过,他同时指出,“有关大脑体积在距今大约200万年前突然增大的传统看法在过去十年已经失去了理论支持。”法尔科没有参加布劳恩团队的研究。例如,2000年由法尔科领导实施的一项研究发现,在人类祖先南方古猿的一些分支,大脑有一部分早在200万年前就开始变形——这一趋势与大脑体积增大有关。这项研究曾发表于《人类进化杂志》上。

布劳恩表示,无论如何,对于所有的人科动物来说,哺乳动物和爬行动物在人类进化某个阶段成了我们祖先的美餐,“这可能赋予了早期人类竞争优势。” (孝文)

追踪大白鲨:科学家用巨型升降机活捉鲨鱼(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月8日消息,据美国国家地理网站报道,在2008年实施的一次名为“大白鲨考察”的科考活动中,美国加州海洋生物保护科学研究所主任迈克尔-多梅尔(Michael Domeier)利用其发明的高科技跟踪标签对大白鲨进行研究。这种跟踪标签可以传递最多12万条信息,使用寿命长达6年。

1.进入升降机

在2008年的探险中,一条第一次坐升降机的大白鲨游到适当的位置。这一场景来自,美国国家地理频道播出的记录片《探索大白鲨》(Expedition Great White)。从2007年开始,这台可以提升37吨重物的液压升降机搭载于科考船“海洋”号,用于研究大白鲨。在此之前,它从未被用于研究海洋动物。

最初,这台液压升降机的用途是提升游艇,将其从126英尺(约合38米)长的船上放入海中。后来,技术人员对升降机进行了改造,加装了大量的栏栅,以便将体积有一辆SUV那么大的大白鲨从墨西哥瓜达卢佩岛的海中拖上来进行研究。在研究期间,根据安装在大白鲨身上的卫星跟踪标签获得的数据,在太平洋中部,成年雌性大白鲨在瓜达卢佩岛周围度过了它们生命中的大部分时间。

2.提升出水面

2008年,墨西哥附近的太平洋水域,一台液压升降机将一条落入陷阱的大白鲨升上水面。在被送上甲板以后,大白鲨被绑在这个升降平台上大约15分钟,探险队队员在此期间抽取血样,对鲨鱼进行测量,将一个跟踪天线安在它的背鳍上。

据探险队领队、美国加州海洋生物保护科学研究所主任多梅尔介绍,巨型“鲨鱼升降机”已经消除了“我们在研究大白鲨时所常遇到的一个障碍”。他说,以前,由于大白鲨在水中会对研究人员构成很大的威胁,他们只能与死亡鲨鱼标本做如此近距离的接触。

3.即将放归大海

在液压升降机将大白鲨放归大海之前,探险队成员乔迪-惠特沃斯(Jody Whitworth)抬起大白鲨的鼻子,“海洋”号船长布雷特-麦克布里德(Brett McBride)将一条输水软管抽出来。这种软管可以将海水吸入鲨鱼的嘴,然后从鳃流出以防止其窒息身亡。

总部位于英国的动物保护组织“鲨鱼希望”(Shark Trust)主席理查德-皮尔斯(Richard Peirce)表示,“我和其他动物保护主义者都对这种捕捉鲨鱼的方法以及把这么大的动物从它们赖以生存的海里弄上来的做法表示担心。操作不当会伤害鲨鱼的内脏器官。”皮尔斯没有参加这个项目。

“大白鲨考察”项目首席科学家迈克尔-多梅尔(Michael Domeier)表示,他也有同样的担忧。不过他说,针对这些问题,“我们一开始在小鲨鱼身上进行试验,然后逐渐过渡到大鲨鱼。我们发现这真的不成问题。”

南非发现最早人种:性格残暴偶尔树上生活(图)

新浪环球地理讯 北京时间5月31日消息 据美国国家地理网站报道,一项最新研究发现,虽然最新确定的树居人(Homo gautengensis)可能是一种残暴的小型树人,但研究证实,它是人类的家族一员。论文作者达伦·克诺表示,这是迄今为止发现的最早的人类,它们可能已经会使用工具,甚至会使用火。

研究人员在南非豪登省史特克方登石洞(Sterkfontein Caves)里发现了一些距今200万到80万年的颚骨、牙齿和其他骨骼等化石碎片,从而确定它们是新人种。据澳大利亚新南威尔士大学的人类学家克诺说,虽然目前只找到大约6个个体的一些化石碎片,但是科学家认为,直立行走的树居人站立时身高有3.5英尺(1米),体重大约是110磅(50公斤)。

与现代人相比,这种新确定的人种拥有更长的胳膊、像黑猩猩一样更加突出的脸、更大的牙齿和更小的大脑,不过它们的脑容量足以进行语言交流。克诺说:“尽管从这些迹象来看,树居人已经拥有自己的语言,但是与我们的语言相比,它们的语言非常简单,没有复杂的语气和语法。”

是人类但非能人

克诺表示,尽管科学家认为树居人(或称“豪登人”)是最早的人类,但是它显然在进化时间轴中出现得太晚,不是我们的直系祖先。“直立人等体型更大的类人,可能是我们的祖先,它们的发现时代,有些跟树居人相同。”这说明直立人的祖先比树居人直立行走的时间更早。类人或称原始人是人类、人类的祖先及其旁系亲属的统称。

此外克诺注意到,在东非发现的人类化石,大约比树居人早30万年,而且到目前为止它们还没被归类。他说:“恕我直言,我至今仍不清楚在人类进化时间轴里,哪个人种是我们的直系祖先。”尽管树居人看起来不像是我们的直系亲属,不过它可能具有人类特征。

克诺表示,他发现的40个特征,显然都可以把这种两足动物与更像猿的人类祖先南方古猿区分开。这些特征包括,与南方古猿相比,树居人长着“更小的脸、细长的牙齿和更小的咀嚼肌及颌骨。”

几十年来,包括克诺在内的科学家一直认为,目前发现的这些树居人化石,是能人留下的。能人可能在200万到150万年前出现,它们曾被普遍认为是最早的人类。不过克诺说:“对南非人类记录进行14年的研究后,我认为我们已经有充分的证据证明树居人是新人种。”

树居人是与能人不同的人种,而且出现时间更早。与能人相比,首先树居人的大脑更小,可能体积只有现代人的三分之一。除此以外,这种新人种还拥有更小的牙齿和颌骨。这或许能说明它们具有不同的饮食习惯和生活方式。

树居人偶尔生活在树上

克诺表示,虽然树居人可能主要生活在地上,但是有证据证明,这种人类偶尔也会生活在树上。内耳平衡器官的化石迹象显示,“它们的生活方式比较复杂,有些个体经常生活在树上,其他一些则喜欢生活在陆地上。”他注意到,目前在大猩猩和生活在森林里的狒狒身上,这种行为相当常见,雌性往往比雄性更爱爬树。

科学家在树居人化石的附近还发现了石器和使用火的迹象。在沉积层里发现的与树居人有关的最完整的人类祖先颅骨化石是Stw 53,它是在20世纪70年代中期被发现的。树居人可能利用石器割肉和砸断骨头,获得骨髓,除此以外,它们或许还用石器进行挖掘工作,获得可以食用的植物。

Stw 53颅骨上的砍痕显示“它不是被同类吃掉的,就是宗教仪式的牺牲品”。克诺表示,在相同洞穴发现的被烧过的傍人属(Paranthropus)的骨骼上的痕迹说明,“类人也是树居人的食物来源”。不过树居人并不只吃肉食。这种新人种的牙齿,显然说明它适于吃那些需要大量咀嚼的植物。该研究成果不久将发表在《HOMO》杂志上。

找到缺失的一环

发现这个新人种的地方被称作人类摇篮,最近宣布的南方古猿也是在这里发现的,据说它是类猿南方古猿和第一批人类之间“重要的一环”。但是克诺表示,这项最新研究令人们对南方古猿的发现产生怀疑。新发现的南方古猿的大脑很小,臂膀很长,跟猿的一样,而且腕关节也适于在树上生活,尽管两种生物都生活在同一时期,而且在相同地区,但是“它比树居人更加原始”。

如果南方古猿与这个新人种生活在同一时期,那么前者“是人类祖先的可能性更小”。德国马克斯-普朗克协会进化人类学研究所的古生物学家佛瑞德·斯普尔也认为,树居人和南方古猿的说法相互矛盾。他注意到,事实上一个研究南方古猿的科研组也同意Stw 53是比南方古猿出现时间更早的头骨。也就是说,树居人也许根本不是人,只是一种类猿南方古猿。

斯普尔没有参与这项研究,但他表示,多年来专家们一直对Stw 53感到困惑不解。首先,“没有足够的骨骼保护可以使它的颅骨发生如此改变”。此外,确定南非类人化石的年代,比确定东非化石的年代更困难。“因为东非有很多火山灰层,你可以借助它确定化石的年代。”这个“奇怪的样本”跟目前已知的其他类人颅骨样本并不相符,这可能说明它是一个新人种。但是,这个新物种到底是人类还是南方古猿呢?这个问题还需要进一步探讨。

克诺说:“发现这个新物种的真正意义,是它显示了我们的进化树是多么复杂、多么枝繁叶茂。同一时期有很多不同种类,直到最近仍是这种情况。”至于树居人,克诺表示:“我的同事们将决定它是不是新品种,并决定是否会在他们的研究中使用这个名字。最终历史会为我们做决定。” (秋凌)