自然

揭开巨型鱿鱼死亡之谜:海洋噪音污染损害平衡

2003年,西班牙阿斯图里亚斯,工作人员用担架搬运一具雌性巨型鱿鱼尸体。(图片来源:Fernando Camino, Cover/Getty Images)

2003年,西班牙阿斯图里亚斯,工作人员用担架搬运一具雌性巨型鱿鱼尸体。(图片来源:Fernando Camino, Cover/Getty Images)新浪环球地理讯 北京时间5月5日消息,据美国国家地理网站报道,在大约10年前于西班牙沿岸发现巨型鱿鱼尸体时,科学家便怀疑来自船只的强大声脉冲将这种动物推向死亡。现在,他们发现了相关证据,证明这一推测。根据一项新研究,人类活动产生的低频声波不仅影响鲸鱼和其他海洋哺乳动物,同时也会影响鱿鱼以及其他头足类动物。长久以来,科学家便认为包括鲸鱼在内的海洋哺乳动物容易遭受声脉冲影响。

揭开巨鱿死亡之谜?

研究领导人、巴塞罗纳加泰罗尼亚理工大学海洋声学家米切尔·安德烈表示,研究发现显示海洋中的噪音污染对海洋动物的影响程度超过此前预计。他在一份声明中说:“我们知道海洋中的噪音污染会严重影响海豚和鲸鱼,它们利用天然声纳进行导航和捕猎。这项研究第一次发现噪音污染也让无脊椎动物深受其害。无脊椎动物是一个规模更大的海洋动物种群,此前并未发现它们的生存也与声音关系密切。”

21世纪初,人们在西班牙阿斯图里亚斯沿海发现巨型鱿鱼尸体。一些案例中,巨型鱿鱼尸体在当地船只使用气枪产生低频声脉冲后不久出现,另有一些案例则涉及石油和天然气钻探作业。在对巨型鱿鱼尸体进行研究时,科学家发现它们的身体遭受严重损伤,套膜变成浆状,触须青肿,平衡器也遭到损害。这些充满液体的器官位于鱿鱼眼后,帮助它们在水中保持平衡和位置。

海洋生物学家安格尔·古拉当时认为,勘探船产生的声音污染对头足类动物以及其他海洋动物的生存造成不利影响,但这一推测并未得到证实。这位西班牙海洋研究所的生物学家表示:“借助于这项研究,我们找到了证据,低频声波能够给头足类动物造成损伤。”古拉并没有参与此项新研究,研究论文将刊登在《生态学与环境疆域》杂志上。

损伤随时间加剧

研究过程中,研究小组对87只头足类动物暴露在低频声波环境下受到的影响进行了分析。这87只头足类动物属于4个种群,分别是2种鱿鱼、1种章鱼和1种乌贼。2小时内,这些头足类动物一直暴露在声音强度157至175分贝的噪音环境下,噪音频率在50至400赫兹之间。安德烈在接受“国家地理新闻”采访时表示,这种强度和频率范围在很多人类海上活动产生的噪音中较为普遍,例如军方声纳测试或者测量海床下方物质特性的石油和天然气勘探。

结束噪音暴露之后,科学家屠宰了这些动物,有些立即屠宰,有些则在96小时之后。噪音暴露后立即屠宰的动物出现平衡器损伤迹象。平衡器细胞的微小毛发状结构消失,让这些动物变成跛子。头足类动物在水中游动时,微小毛发状结构会发生弯曲,帮助它们保持平衡。96小时后屠宰的动物遭受的损伤更为严重,平衡器出现明显大洞。

安德烈表示:“这是陆地哺乳动物和鸟类在急性噪音暴露后发生的典型过程。外部受损后又出现严重声损伤,随着时间的推移,损伤日益加重。”在生命的最后时刻,受测的头足类动物只微微移动身体,它们不再游动、进食或者交配。

第二组受测的头足类动物共有大约100只,它们并未暴露在声脉冲环境下,身体保持健康状态,行为正常。分开前,两组头足类动物被放入同样的玻璃缸,所有动物在测试前均行为正常,这也就排除了圈养或人工喂养导致受测头足类动物出现机体损伤的可能性。

仍需进行更多研究

海洋研究所的古拉表示,虽然实验中的头足类动物体积远远小于巨型鱿鱼,但实验发现能够解释巨型鱿鱼遭受的损伤。受测动物是巨型鱿鱼的理想“替身”,他没有理由怀疑研究发现不适用于巨型鱿鱼。需要指出的是,受测动物与巨型鱿鱼遭受的损伤存在差异。古拉称,10年前发现的巨型鱿鱼出现的损伤比受测动物更为明显,说明它们受到多个声音源影响,所承受的噪音强度也要超过实验中的动物。

与受测的动物不同,巨型鱿鱼并不是受伤那么简单,而是丢掉性命。科学家表示,西班牙巨型鱿鱼遭受的命运说明,暴露在低频声波环境下可导致巨型鱿鱼走向死亡。古拉解释说:“发现巨型鱿鱼尸体时,我们认为它们的死因可能有两个,一个是声波的直接影响,另一个是平衡器部分受损,导致鱿鱼无法辨别方向。失去方向感的巨型鱿鱼从深海游到海面,巨大的温差导致它们送命。”

美国国家海洋与大气管理局的海洋动物学家迈克尔·韦基奥内表示目前仍无法确定具体死因。韦基奥内并没有参与此项新研究。他指出:“虽然新研究发现了足够证据,证明巨型鱿鱼的死因,但仍需要进行更多研究,才能确定人类活动产生的噪音污染是否导致海洋动物普遍受到伤害。新研究发现的证据说明,古拉对巨型鱿鱼死因的推测可能是正确的。”(孝文)

模拟研究显示外星植物可能呈现黑色(图)

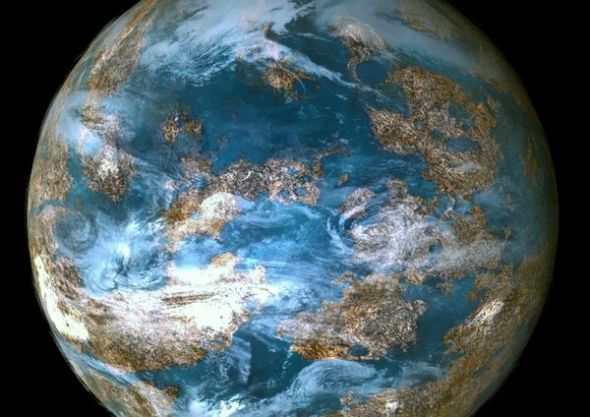

这是一幅想象图,在一颗遥远的系外行星上,黑色的植物在两颗暗淡“太阳”的照耀下生长

这是一幅想象图,在一颗遥远的系外行星上,黑色的植物在两颗暗淡“太阳”的照耀下生长新浪环球地理讯 北京时间4月20日消息,据美国国家地理网站报道,根据一项最新的模拟研究显示,在围绕双星或多星系统运行的行星上可能会进化出人类肉眼看上去呈现黑色的植物。研究同时还认为这样的生物甚至可能还会发展出自己的移动“遮阳伞”来躲避致命的太阳耀斑。

地球上的生命活力都来自太阳的恩泽,阳光驱动了植物的光合作用,通过这种作用植物能借助太阳辐射能和空气中的二氧化碳合成糖类物质。我们太阳距离地球的距离,它的颜色和温度决定了地球上的植物可以吸收大部分波长的光,但却不吸收绿色光,这一波长的光背反射回去,进入我们的眼睛,于是我们感觉到植物呈现绿色。

但宇宙中大部分其他恒星和太阳不同。银河系中,超过八成的恒星是暗淡的红矮星。因此,天体生物学家们认为生活在围绕此类恒星运行的行星世界上的植物,如果同样发展出了光合作用,那么它们将进化出不同的波长吸收模式,因而呈现红色、蓝色、黄色、紫色甚至灰黑色,以便更有效的吸收有限的光照资源。

而另外一方面,宇宙中还有超过三成的恒星系统中包含两颗或两颗以上的恒星。目前还不清楚在这样的多恒星环境下行星将如何演化。

英国圣安德鲁斯大学天体生物学家杰克·奥马利·詹姆斯(Jack O'Malley-James)是这项模拟研究的负责人。他说:“我们认为在这样的多光源情形下,植物可能将有选择性的挑选一颗恒星作为自己偏好的光源,而不是两颗恒星的光源全部吸收。但在一个拥有两颗暗淡的红矮星组成的恒星系统周围,你可能没什么选择,只能有一种颜色,或许是灰黑色。”

恒星耀斑的威胁

詹姆斯和同事们对一颗假想行星围绕各种双星和三恒星系统运行的情况进行了模拟。在一些模拟情形中,恒星系统中仅包含有红矮星,但在另一部分情形下,考虑一颗红矮星和一颗类似太阳那样的主序星组合,甚至考虑行星围绕两颗类似太阳的主序星运行的情形。

在大多数情形下,绕转的行星都能获得足够进行光合作用的光照强度。但詹姆斯警告说,那些围绕红矮星运行的行星世界可能需要额外的措施来确保自己的生存无虞。

他说:“红矮星非常暗淡,这意味着你必须位于比日地距离小5倍的位置上才能获得足够强度的光照。但由于红矮星具有比太阳强烈的多,频繁的多的耀斑爆发事件,这将威胁生命的生存。”

因此,詹姆斯设想在这样的世界中生存的植物应该会进化出某种“遮阳伞”来保护自己免受耀斑的袭击。而如果这种植物生活在水中,它们则可能进化出某种探测机制,一旦察觉到耀斑爆发粒子的到来,便会暂时沉入水中躲避,等到爆发过后再升上来,从而保护自己脆弱的光合作用机制。

而来自圣安德鲁斯大学的另一位天体生物学家,也是詹姆斯博士的论文指导老师詹尼·格里维斯(Jane Greaves)也表示:“可以移动的植物,能主动躲到岩石后面去躲避太阳耀斑。这样的想法真的很酷。这项研究是首次对这种特定生活环境下的生物生存模式进行具体的设想。这很重要,因为这样的恒星环境是宇宙中最为常见的。”

南希·江(Nancy Kiang)是美国宇航局戈达德空间飞行中心的一位生物气象学家。她对外星植物可能具有的色彩模式进行了多年的研究。

但南希表示她从未考虑过在一个多恒星系统下,植物可能具备的色彩选择模式。因此她急切的想了解詹姆斯的研究。她说:“我很想知道,在多于一个恒星光源的情形下,植物的遮阳结构将如何进化。”

如何搜寻“非绿色”植物?

对外星植物可能的颜色,以及它们可能的行为方式的推测并非仅仅为了满足好奇心。

天文学家已经开始使用大型望远镜对远在数光年之外的行星世界进行观测。借助极度灵敏的探测器,他们试图检测这些行星大气中是否存在受植物叶片反射的光子信号,从而了解这些行星世界上是否存在外星生命。

而詹姆斯博士的此项研究对于这些观测项目所收集的数据分析将具有重要的参考价值。它将为分析人员指明道路。

格里维斯告诉《国家地理》编辑说:“我们还没有到达那一步,但我们至少已经开始知道该怎么去做这件事。在未来十年内,我们将获得类似欧空局极大望远镜那样口径的大型设备,这将大大有助于我们的研究工作。这台大口径望远镜预计2018年就可以建成。”

欧洲“极大望远镜”(ELT)的主镜口径138英尺(约合42米),它将有能力检测到系外行星大气中的成分信息数据,从而帮助研究人员判断那里是否存在外星生命形式。

未来即将升空的美国宇航局“詹姆斯·韦伯空间望远镜”则将使这样的观测更加容易。而如果能建成空间观测望远镜阵列,那么其分辨率更是将无与伦比,前所未有。不过由于这样的设备所涉及的复杂技术和高昂开支,暂时很难实行。

格里维斯说:“现在确实有一些非常雄心勃勃的计划,但一切都还得取决于他们是否有决心按照既定的日程时间表去完成这些大型设备的建造。”(晨风)

北极部分永冻土带融化遭严重侵蚀:每年达30米

2009年,一名男子盯着崩溃的北极海岸线。

2009年,一名男子盯着崩溃的北极海岸线。新浪环球地理讯 北京时间4月20日消息,据美国国家地理网站报道,专家们表示,由于北极气候变暖,大量永冻土带融化,流入海洋。新研究发现,北极部分地区的永久冻结带每年遭侵蚀的程度最多达到100英尺(约合30米)。

自2000年以来,数十名科学家便对大约6.2万英里(约合10万公里)——占整个北极海岸线的25%左右——的北极海岸线进行研究。根据他们的发现,永冻土层每年的平均遭侵蚀速度达到1.6英尺(约合0.5米)左右。在海岸线非常短的部分区域,科学家发现每年遭侵蚀的永冻土层最多达到65至100英尺(约合20至30米)。拉普帖夫海、东西伯利亚和波弗特海沿岸的永冻土带遭侵蚀情况最为严重。

德国波茨坦阿尔弗雷德·瓦格纳极地与海洋研究所地貌学家休斯·兰特乌特表示,永冻土海岸长大约24.9万英里(约合40万公里),占地球海岸的三分之一左右。自上一个冰河时代以来,周围数公里的海冰让很多永冻土海岸保持较为稳定的状态,但在温度不断升高的北极,冰覆盖量不断减少。兰特乌特说:“这些海岸一年中的绝大多数时间都受到海冰的保护,如果海冰覆盖量减少,遭侵蚀程度将更为严重。”

海岸遭侵蚀不仅意味着陆地遭受损失,同时也会影响当地的生态系统。兰特乌特说:“对于一些分布着湖泊等淡水栖息地的海岸线来说,这样的栖息地可能消失或被咸水泻湖取代。驯鹿——例如波弗特海地区的波丘派恩驯鹿——生活的面积狭小的陆地也可能被侵蚀殆尽。”

他指出水生环境可能因富含营养物的沿岸沉积物流入海洋发生改变。“近岸水域的氮和磷等营养物不断增多可能影响食物链的第一环,例如细菌和其他微生物,它们以这些营养物为食。食物链中体型最大的动物也最终遭受影响。”兰特乌特表示很难预测这些变化。

北极冻土带居民必须适应改变的地貌。绝大多数社区位于沿岸,由于土层不稳定,一些居民已被迫迁居。随着北极温度升高,变化的海岸线也将成为一些声称享有能源开采权的国家面临的重大障碍。原因在于:遭到侵蚀的海岸线可能导致建造和保护开采油气的基础设施遭遇更大难度。兰特乌特说:“这是一个动力学系统,必须采取新举措以应对未来的环境。”

共有来自10个国家的30位科学家参与两项针对北极沿岸遭侵蚀的研究,研究发现刊登在《江河口与海岸》(Estuaries and Coasts)杂志上。(秋凌)

52具埃及木乃伊接受CT扫描:50%患动脉阻塞(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月19日消息,据美国国家地理网站报道,最近,美国-埃及联合研究小组对开罗埃及博物馆的52具木乃伊进行了CT扫描,以研究古代疾病。扫描结果显示,有近一半的木乃伊出现与动脉硬化症有关的动脉阻塞,这种疾病可导致心脏病或者中风。

1.送进扫描仪

送进扫描仪(图片来源:Michael Miyamoto)

送进扫描仪(图片来源:Michael Miyamoto)作为一项古代疾病研究的一部分,一具身份未经确认的埃及木乃伊被送进CT扫描仪接受检测。这具木乃伊的年代可追溯到公元前688年至公元前332年之间。美国-埃及联合研究小组对开罗埃及博物馆的52具木乃伊进行了医学扫描,这具木乃伊便是其中之一。扫描结果显示,有近一半的木乃伊出现与动脉硬化症有关的动脉阻塞,这种疾病可导致心脏病或者中风。

研究人员表示,一具公主木乃伊的年代可追溯到大约3500年前,她是迄今最古老的心脏病患者。研究论文合著者、美国加利福尼亚州大学欧文分校的心脏病学教授格雷戈里·托马斯指出:“如果这名公主活到今天,我会建议她减肥,多做运动,而后接受心脏手术。她需要做两个搭桥。”

2.木乃伊内部

木乃伊内部(图片来源:Michael Miyamoto)

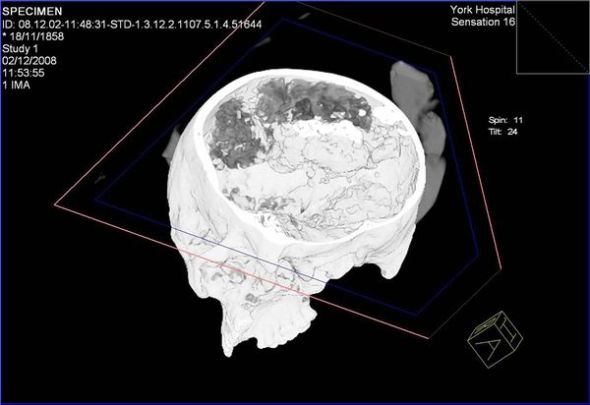

木乃伊内部(图片来源:Michael Miyamoto)一具名为“德杰赫尔”(Djeher)的男性木乃伊头部的CT扫描图,呈现了面具下面的头骨。这名男子生活在埃及托勒密五朝时期,即公元前304年至公元前30年。美国-埃及联合研究小组对开罗埃及博物馆的52具木乃伊进行了CT扫描,德杰赫尔以及一位埃及公主的木乃伊便是其中之一。这位公主是迄今最古老的心脏病患者。

3.回到棺木中

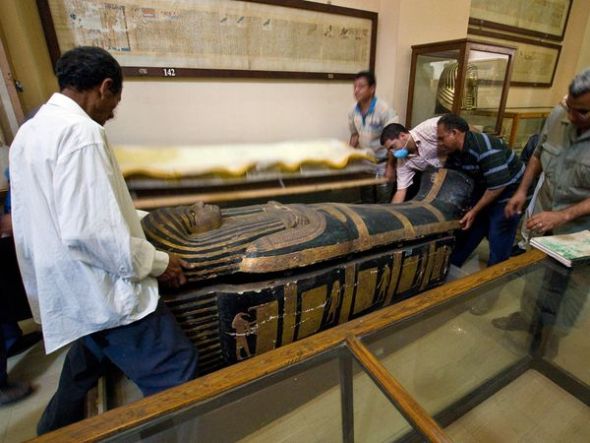

回到棺木中(图片来源:Michael Miyamoto)

回到棺木中(图片来源:Michael Miyamoto)在完成CT扫描以研究古代疾病之后,工作人员盖上哈蒂亚(Hatiay)木乃伊的石棺,此人生活在公元前1550年至公元前1295年之间。扫描结果显示,有近一半的木乃伊存在钙沉积现象,说明发生动脉阻塞。

研究发现气流携带火山灰挽救古玛雅城邦(图)

危地马拉蒂卡尔考古遗址的古玛雅大美洲虎神庙。

危地马拉蒂卡尔考古遗址的古玛雅大美洲虎神庙。 一名研究人员站在蒂卡尔的一个古代运河内。

一名研究人员站在蒂卡尔的一个古代运河内。新浪环球地理讯 北京时间4月18日消息,据美国国家地理网站报道,根据一项新研究发现,即使在远离火山的古玛雅城市,火山灰仍会像雨水一样经常从天而降,它们对玛雅城市具有非常重要的意义。这一发现可能帮助解释玛雅城邦如何在土壤贫瘠情况下得以繁衍生息。

气流将火山灰带到玛雅

玛雅帝国从墨西哥南部向南延伸,穿过危地马拉,直至伯利兹城北部,存在时间在公元大约250年至公元900年。最近,美国科学家在危地马拉蒂卡尔考古遗址(一度是南部玛雅低地最大的城市)已被毁坏的运河中发现一种截然不同的浅褐色粘土矿石。这种矿石是一种蒙脱石,只能由火山灰分解之后形成。

借助于化学“指纹”识别技术,研究小组发现蒂卡尔的蒙脱石并非像通常假设的那样,来自被气流吹过来的非洲尘埃,而是来自危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和墨西哥境内的火山。研究小组领导人、美国辛辛那提州大学人类学家肯·坦克斯雷表示:“我们认为这些矿石反映了一系列火山活动。”

在此之前,科学家就已发现玛雅高地靠近火山的城市受到火山喷发的严重影响。例如,萨尔瓦多的查丘瓦帕村便被附近伊洛潘戈火山公元6世纪喷发时产生的火山灰彻底淹没。但直到现在,数百公里外发生的火山喷发将对玛雅低地城市产生何种影响仍是一个未知数。根据美国科学家的研究,气流经常将火山灰带到距离火山数公里远的区域。坦克斯雷表示,这种现象并不令人感到吃惊,想想风经常带着尘埃一路穿过大西洋。

超级土壤拯救玛雅

坦克斯雷和他的研究小组认为,他们在蒂卡尔发现的火山灰样本已经有2000多年历史,也就是从公元前340年至公元990年。他说,现在已经无法确定曾发生过多少次火山喷发、喷发频率或者火山灰来自哪些火山。“如果你是一名玛雅人,你至少要在一生当中经历一次火山喷发,在确定时期内,还可能发生更多喷发。”在3月末于加利福尼亚州萨克拉曼多举行的美国考古学会会议上,坦克斯雷公布了他们的研究发现。

美国科罗拉多州大学人类学家佩森·什特斯表示,火山灰降落蒂卡尔的报告最早可追溯到上世纪60年代。这位研究火山对玛雅影响的专家说,这一新发现“具有非常重要的意义”,因为能够帮助揭开低地玛雅城市的一个大谜团。“根据文献资料记载,这些地区的土壤非常贫瘠,没有生产力,因为它们来自风化的石灰岩,石灰岩无法形成非常肥沃的土壤。”

考古证据显示,蒂卡尔等城市每平方英里能养活400至600人(约合每平方公里160至230人)。什特斯表示:“这一密度超过我们根据较为贫瘠的热带土壤得出的预计。”他并没有参加蒂卡尔火山灰研究。如果玛雅低地土壤每隔几年或者几十年就被火山灰覆盖,它们将会在一段时期内处于肥沃状态。

火山灰能够提高土壤的渗透性和孔隙率,改善它们保存水分的能力,进而让土壤更为肥沃。此外,火山灰也含有铁和镁等有利于植物生长的矿物质。什特斯说:“周期性增肥能够解答为何这些土壤能够养活如此多的人。”据他估计,即使只降落少量火山灰——例如几毫米——至少也能让土壤保持10年或者20年的肥沃状态。覆盖更厚的火山灰——可能为几厘米——则能在更长时间内提高土壤生产力。

实现一种平衡

什特斯同时指出,火山灰也是一把双刃剑。微小的火山灰颗粒会导致很多帮助植物授粉的昆虫窒息。此外,火山灰还会导致酸雨,损害农作物。火山作用对古玛雅人的生活产生重要影响。在高地玛雅城邦,一些神庙便采用火山造型。他说:“寺庙顶部建有门道,古玛雅人在这里烧熏香,烟雾将各种信息传递给祖先的灵魂和神灵。”

蒂卡尔看不到任何火山,这里的寺庙以及其他低地玛雅城市的寺庙设计灵感是否来自火山,现在仍不得而知。什特斯指出,火山喷发影响了玛雅人的世界观,他们认为生活会遭遇各种各样的事情,有些是灾难,有些则是机会,人类活动能够找到一种平衡。在玛雅人眼里,烟雾缭绕的火山并不总是一种噩兆。人类能够将火山灰变成有益的东西,例如肥料或者增加陶土强度的添加剂。

此外,玛雅人也采取措施阻止火山喷发,或者曾有过这种想法。什特斯说:“他们在仪式上放血,敬重神灵和祖先的灵魂,试图通过这些方式控制火山。宗教信仰赋予玛雅人很大力量。”研究领导人坦克斯雷强调,不可预知的火山在玛雅文化中占有非常重要的地位。“他们建造的寺庙采用火山造型,他们的仪式也在复制火山活动。对于玛雅人来说,火山是生活的一部分,并且是一个非常重要的组成部分。”(秋凌)

探秘冰岛休眠火山岩浆房:内部残留古代岩浆

新浪环球地理讯 北京时间4月12日消息,据美国国家地理网站报道,去年10月,一个科研探险队首次进入冰岛火山Thrihnukagigur的岩浆房,这座休眠火山在大约3000年前最后一次喷发,现在它内部只有古代残留的岩浆,不过据专家说,Thrihnukagigur随时都有可能“苏醒”过来。这次探索活动拍成了纪录片,这部纪录片8日在国家地理频道播放。

1.进入深渊

进入深渊

进入深渊去年10月,登山者艾纳尔·斯特凡森随一个科研探险队首次进入冰岛火山Thrihnukagigur内部的岩浆房(magma chamber),从照片上可以看到,他正顺着一根绳索缓慢下降。岩浆房里的熔融岩浆在火山喷发时会渗出或冲出地面。这座休眠火山在大约3000年前最后一次喷发,它内部只有古代残留的岩浆,不过据专家说,Thrihnukagigur随时都有可能“苏醒”过来。

火山学家哈拉尔多·斯古多森出现在记录这次火山探索活动的纪录片《冰岛火山(Iceland's Volcano)》里,他表示:“Thrihnukagigur非常与众不同,这就如同一个人把塞子拔下来,所有岩浆都顺着山坡向下流。”这部纪录片8日在国家地理频道播放。这座火山距离冰岛火山艾雅法拉 (Eyjafjallajokull)大约100英里(160公里),后者在去年4月爆发,它产生的大量烟尘导致欧洲很多航班停飞数天。虽然以前人们也曾冒险进入距离地面较近的火山口,但是2010年的探索活动是第一次进入火山岩浆房。斯古多森说:“这是一次非凡经历,简直令人难以置信。”

2.悬空

悬空

悬空2010年秋,登山者布约恩·奥拉夫森下降到冰岛火山Thrihnukagigur 的45层楼高的岩浆房里。为了顺利进入岩浆房,该科研组临时搭建了下降系统,其中包括在火山表面的入口处安装一根钢梁,它类似于建筑起重机使用的钢梁。美国罗德岛大学的斯古多森解释说:“然后我们在钢梁中间悬挂了一个吊篮,并安装了一个绞盘,我们利用它上上下下。”该科研组在下降期间非常小心,尽量不接触周围的岩壁。他说:“我们不想毁坏任何东西,出于安全考虑,我们也不想让岩石掉落在我们身上。”这项探索工作由国家地理杂志探险协会资助。

3.研究岩石

研究岩石

研究岩石斯古多森(左)正在和冰岛大学的火山学家弗雷斯顿·斯古蒙德森研究从Thrihnukagigur火山的岩浆房里获得的岩石。斯古多森说:“岩浆房的四壁到处都是岩浆。看起来就像一件美丽的熟石膏艺术品。只要随手揭掉一块,就会露出火山下面的组成成分。”美国德克萨斯州达拉斯南卫理公会大学(SMU)的火山学家詹姆士·奎克表示,探索Thrihnukagigur火山将提供一些有关地球组成部分的第一手资料,以前人们对这些了解并不多。奎克并未参与这项探索活动,他说:“我们利用地质工具得知火山内部的样子,但是我们只知道个大概。”

英格兰发现2500年保存完好大脑(图)

新浪环球地理讯 北京时间4月9日消息,据美国国家地理网站报道,考古学家2008年在英格兰约克发现一颗已有2500年历史的头骨,令人非常震惊的是,它内部的脑组织保存完好。通过研究发现,这个人是在吊死后很快被掩埋在潮湿的泥土里,因此大脑得以保存下来。

1.铁器时代人类大脑扫描图

铁器时代人类大脑扫描图

铁器时代人类大脑扫描图电脑生成的一颗2500年前的人类头骨扫描图显示的是暗灰色的大脑。颅骨内的浅灰色区域代表的是泥土。2008年考古学家在英格兰约克挖掘出这颗颅骨,发现内部的大脑保存完好,专家对此感到非常不解,决定一探究竟。

3月发表的最新研究成果显示,这个颅骨被砍下后,很快被掩埋到潮湿的泥土里,几个因素避免了大脑腐烂。据3月发表在《考古学》杂志上的论文上说,这片土地寒冷、缺氧的环境可能对这个大脑起到了保护作用。

2.“缩水的”大脑

“缩水的”大脑

“缩水的”大脑这是从那颗远古头骨里取出的一部分大脑。对脑组织和头骨周围的残骸进行分析,发现这个铁器时代的大脑属于一名年龄在26岁到45岁之间的男性,他被吊死后又遭斩首。目前还未找到该男子身体的其他部分。

3.对其大脑进行研究

对其大脑进行研究

对其大脑进行研究从这张未标明日期的照片上看,约克考古基金会的雷切尔·库比特正在利用内诊镜研究这颗远古大脑。约克大学的考古学家、这篇论文的联合作者马太·科林斯表示,蛋白质分析证实这颗头颅的主人是一名男性,大约生活在公元前673年到482年间。他说:“这个大脑的质量并未发生太大变化,不过它的体积缩小了很多,这是因为它丧失了大量水分。”

4.远古农业遗址

远古农业遗址

远古农业遗址这张未标明日期的照片显示,约克考古基金会的工作人员正在挖掘这个铁器时代的农业遗址,保存完好的大脑就是在这里发现的。挖掘出来的头骨、保存完好的下颌和脖子上的两节椎骨显示,这颗脑袋是在被砍下后不久埋到土里的。布拉德福德大学的考古学家、这篇论文的联合作者乔·贝克贝利表示,“如果是在人死后很久才把脑袋砍下来,大脑软组织早该腐烂了”,这会导致颌骨和椎骨分开。(孝文)

动物驯化之路:科学家重现数千年驯化动物过程

迷你越南大肚猪在沙发上休憩,一副主人派头

迷你越南大肚猪在沙发上休憩,一副主人派头 两只同为8个月大的鸡,体重却差异巨大,这是基于体型养殖实验的成果

两只同为8个月大的鸡,体重却差异巨大,这是基于体型养殖实验的成果 研究人员把狐狸抱在怀中,这里狐狸经过多代繁殖后,变得像狗一样与人友好

研究人员把狐狸抱在怀中,这里狐狸经过多代繁殖后,变得像狗一样与人友好撰文:埃文· 拉特利夫 EVAN RATLIFF

摄影:文森特· J。穆西 VINCENT J. MUSI

翻译:陈昊

“你好啊!今天过得怎么样?”柳德米拉 · 楚特一面弯腰打开标有“马夫里克”字样的铁丝笼子,一面说道。我们身处西伯利亚南部新西伯利亚市郊的一座牧场上,站在两大排形状类似的笼子中间。这位76岁的生物学家问候的对象并不是我,而是笼子里毛茸茸的住客。尽管我不通俄语,也能听出她话语中充满母性的关爱之情,养狗的人跟自己的宠物说话时就是这种语气。

楚特问候的对象马夫里克大小与喜乐蒂牧羊犬相仿,披着栗黄色的皮毛,前胸一片雪白。它也扮演起自己的角色以示回应: 摇尾巴,打滚,急切喘息以引起主人的注意。狭长的开放式大棚两侧的其他笼子里,几十只犬科动物同时骚动起来。“如你所见,” 楚特在一片喧闹声中说道,“它们都希望与人类接触。”而今天,得宠的幸运儿是马夫里克。楚特抱起它递给我,小家伙趴在我怀里,轻咬我的手,像只哈巴狗般温顺。

而实际上,马夫里克根本不是狗,而是一只狐狸。在丛生的杂草和周围桦树林的掩蔽下,它与几百只同类生活在锈迹斑斑的金属大门后的天地中,是世界上唯一经人类驯化的银狐群。(实际上银狐多为银色或灰色,像马夫里克这种栗色的较少见。)我所说的“驯化”并不是指捕获后驯服,而是指生来就做家养,像虎斑猫和拉布拉多猎犬一样听话。对这些狐狸进行研究的康奈尔大学研究员安娜 · 库克尔科娃说:“在我看来,它们与金毛猎犬非常相像,金毛一般不知道人有好坏之分,也不知道除了它们见过的人,还有没见过的。”这些狐狸把任何人都当做可能成为伙伴的人选,这种行为是某些人眼中有史以来最杰出的繁殖实验的产物。

这场实验开始于半个多世纪以前,那时候,楚特还是名研究生。在生物学家德米特里 · 别利亚伊夫带领下,细胞及遗传学研究所的研究员们从各皮草养殖场找来130只狐狸,之后,他们开始对这些狐狸进行养殖,希望再现从狼到狗的演化过程,这一转变开始于1.5万多年前。

每繁殖出一代狐狸幼崽,别利亚伊夫与同僚便测试它们对人类接触的反应,挑选出与人最亲近的个体进行下一代的繁殖。到了20世纪60年代中期,实验进展已超出他的预料,他们培育出像马夫里克那样的狐狸,不仅对人类没有恐惧感,还积极与人建立亲密关系。小组成员甚至对另外两个物种——貂和鼠也进行了同样的实验。“别利亚伊夫的一项杰出成就在于他所用的时间之短。”犹他大学从事犬类遗传学研究的生物学家戈登 · 拉尔克说,“如果你告诉我,狐狸会走到笼子前面来嗅嗅你,我会说这是意料之中的事。但如果说它们会变得对人类如此友好,而且是在如此 短的时间里……天哪。”

如同奇迹一般,别利亚伊夫把数千年的驯化过程压缩到了几年的时间里。但他的目的并不是单单为了证明自己可以培养出与人友好的狐狸。他预感自己能够利用它们解开动物驯化的分子之谜。人们知道,驯养的动物具备一些共有的特点,这一点在达尔文的《动物和植物在家养下的变异》中有记载。与它们未经驯服的祖先相比,这些动物通常体型更小、耳朵更松软、尾巴更加卷曲。这些特征往往使动物显得更加年幼,十分讨人类的喜欢。有的家养动物皮毛上有斑点(科学术语称之为花斑色),而它们生活在野外的祖先则为纯色。诸如此类的特点有时被称作家养动物的表型,在许多物种当中都有不同形式的存在,从狗、猪、牛到一些非哺乳动物,比如鸡,甚至还有几种鱼。

别利亚伊夫猜想,随着狐狸逐渐驯化,它们也会显现出家养动物的表型。他猜对了:完全根据狐狸与人相处的融洽程度挑选个体进行繁殖,看似不仅转变了它们的脾性,还改变了它们的外貌。仅繁殖了九代之后,研究人员就发现幼崽出生时耳朵变得更加松软下垂,花斑色也出现在皮毛上。这时,狐狸群见到人类已经开始呜呜叫着摇尾巴,这种行为在野生狐狸身上是前所未见的。

别利亚伊夫推测,导致这些变化的是一系列基因,这些基因使动物倾向于驯良——可被驯化的任何一个物种可能都具有这种表型。如今,在这座狐狸畜养场中,库克尔科娃和楚特正努力寻找这些基因。其他地区的研究人员则埋头于猪、鸡、马以及其他家养物种的DNA,希望找到把它们与祖先区分开来的遗传学差异。这场研究旨在解答一个生物学上的基本问题:“由野生到家养这一巨大转变是如何实现的?”瑞典乌普萨拉大学基因组生物学教授莱夫· 安德松问道。该问题的答案不仅可以帮助我们理解人类驯化动物的方式,还有助于我们认识人类又是如何驯服了自身的野性。

支配植物和动物的行为或许可称作人类历史上影响力最大的事件。除了农业耕作,人类还掌握了对家养动物进行饲养和管理的能力(狼可能是最早被驯化的动物,但鸡、牲口等提供食物的物种则最为重要),从而改变饮食结构,为定居生活乃至国家的繁荣铺平了道路。同时,由于人类在饲养过程中与动物近距离接触,导致疾病的传播,从而塑造出当今的社会形态。

然而这一切发生的过程仍让人难以捉摸。动物骨骼和石刻有时会向我们透露各个物种开始与人类比邻而居的时间和地点,然而更难破解的是这一过程究竟如何发生。是几只野猪跑到人类聚居区附近,捡食人类残羹,然后逐渐变成我们的盘中餐?是人类直接从野外捕得红原鸡(现代家鸡的祖先),或者是原鸡首先主动接触人类?地球上148种大型哺乳动物中,为何只有15种得到了驯化?人类驯养马的历史已经数千年,但尽管我们努力尝试,却一直无法把它们的近亲斑马驯为家养,这又是何原因?

事实上,科学家为如何准确定义驯化的概念就已经伤透脑筋。众所周知,动物经过训练可以与人类近距离共生。对野外捕获的老虎幼崽进行人工喂养,由于从小形成对喂养者的记忆,所以老虎长大后会把他们视若家人。但这只老虎的后代在出生时,仍然会处于祖先那样的野蛮状态。与之相反,驯化并不是通过训练把动物个体转化至服从的状态,而是让动物在与人类多代共生的过程中,形成整个种群世代具备的驯良品质,该物种许多乃至大部分的野生本能就此丧失。换句话说,驯化的过程主要在于基因。

然而,家养与野生之间的界限经常十分模糊。越来越多的证据表明,历史上,家养动物在它们自身的驯化过程中发挥了巨大的作用,在我们介入之前就开始主动适应人类。英国杜伦大学遗传与驯养学专家格雷格 · 拉森说:“开始的时候,极有可能在很长时期内,对大多数动物造成驯化作用的往往是人类的无心之举。”驯化一词“意味着人类有意识地对动物进行管理”,他说,“但实际情况要复杂得多,也有趣得多。

狐狸养殖场的实验在破解这个复杂问题的过程中扮演了重要角色,而这场实验的开端更是非比寻常。20世纪中期,在斯大林治下的前苏联,以臭名昭著的罗菲姆· 李森科为首的生物学界禁止对孟德尔遗传学进行研究。但德米特里· 别利亚伊夫与他的兄长尼古拉(两人都是生物学家)则对这门学科蕴含的无限可能十分着迷。“是兄长的影响使他对遗传学产生独特兴趣。”楚特如此描述自己的导师,“但那时候,人们认为遗传学是伪科学。”兄弟二人不顾禁令,继续从事遗传学实验,导致别利亚伊夫丢掉工作,尼古拉的命运则更加悲惨:他被投进劳改所,并最终死在那里。

别利亚伊夫仍然秘密致力于遗传学研究,把自己的工作伪装成动物生理学研究。令他尤其痴迷的问题是,从狼演化而来的狗怎么能够产生出如此之多的品种。他心中明白,答案一定在分子中。但20世纪50年代时,即便是在苏联以外的国家,对动物基因组进行测序的技术也只是一个遥不可及的梦。于是别利亚伊夫决定自己再现历史。同为犬科并且与狗是近亲的银狐从未被驯化过,看起来是个绝佳的选择。

1958年,柳德米拉 · 楚特身为研究生的第一项任务,是前往各个皮草养殖场,挑选最温顺的狐狸作为别利亚伊夫的第一代实验对象。1953年斯大林去世后,对遗传学研究的封禁逐渐放松,于是别利亚伊夫在位于西伯利亚的细胞及遗传学研究所建起实验室。他仍然小心翼翼地把活动伪装成生理学研究的样子,对基因之事只字不提。楚特回想起苏维埃领袖尼基塔·赫鲁晓夫来研究所视察的时候,有人听见他说:“什么,那帮遗传学家还在这呢?不是已经消灭了吗?” 别利亚伊夫的上司运用谨慎的政治策略,同时赫鲁晓夫身为记者的女儿还撰写了一批褒奖遗传学的文章,在这些庇护下,狐狸养殖场的实验静悄悄地展开了。

1964年时,第四代狐狸已经开始实现研究人员的愿望。楚特仍然记得第一次有狐狸见到她摇尾巴的时刻。没过多久,其中最驯良的一些狐狸已经与狗极为相像,会跳到研究员怀里舔他们的脸。有时候,这些动物的驯化程度让研究员都惊讶不已。20世纪70年代时,有一次,一名工作人员把一只狐狸暂时带回家当宠物喂养,楚特去找他时,发现他正带着狐狸散步,而且没有拴绳子。“就跟遛狗一样。我对他说:‘别这样,会弄丢的,这可是研究所的财产!’”她回忆道,“他说:‘等一下。’然后吹了声口哨,喊道:‘可乐!’狐狸马上就跑了回来。”

与此同时,更多的狐狸开始显现出驯养动物的表型:松软下垂的耳朵在生长期中出现的时间更长,而且皮毛上出现典型的白色斑点。“20世纪80年代初期,我们观察到它们外表上出现巨大改变。”楚特说。1972年,研究范围扩展至鼠类,之后又加入貂和水獭。水獭难以繁殖,于是实验最终告吹,但科学家对另外两个物种的行为塑造获得了成功。

正当遗传学技术渐趋成熟,别利亚伊夫的终极目标(找到驯化行为与动物DNA之间的联系)有了实现的可能性时,实验项目却陷入了困境。前苏联解体,科学经费缩减,研究人员除了维持狐狸群的生存,别的已经做不了什么。1985年别利亚伊夫去世后,楚特接管研究,竭力募集资金。然而到了21世纪初,她面临被迫关闭实验室的危险。

大约是同一时期,生于俄国的康奈尔大学分子遗传学博士后安娜 · 库克尔科娃从报道中得知这一项目的困境。多年来她一直对这座狐狸养殖场怀有浓厚兴趣,如今她决定把自己的研究重点转移到这项实验上来。在犹他大学戈登·拉尔克的协助和美国国立卫生研究院的资金支持下,她与楚特并肩战斗,力图完成别利亚伊夫未竟的事业。

事实上,新西伯利亚养殖场中的狐狸并不都像马夫里克那样友好。马夫里克与驯良的伙伴们住所门口的小路对面,还有一座类似的棚子,里面摆满了铁丝笼,笼子里关着研究员们所谓的“攻击性狐狸”。为研究驯良动物的生物学特性,科学家们需要建立一个绝对野性难驯的动物小组,以便与友好的狐狸形成对比。研究人员根据攻击性狐狸幼崽行为中所含敌意程度对它们进行评级,把攻击性最强的用来繁殖下一代。与摇尾乞怜的马夫里克相比,这里的狐狸就像是它邪恶的同胞兄弟,与恐怖片中如出一辙:一旦有人类靠近,它们就露出牙齿嘶鸣,啃咬笼子栏杆。

“我要向你介绍这只狐狸。”楚特指着旁边一头咆哮的生灵说道,“可以看出它的攻击性有多强。这只母狐狸是攻击性的母亲所生,之后由驯良的母亲养大。”这一调换偶然证明了一个观点:狐狸对人类反应如何,更多在于天生,而不是后天环境。“在这里,”她说,“导致狐狸行为发生变化的是遗传特征。”

然而,想要弄清基因究竟是如何导致了驯化程度上的差异,却十分棘手。首先,研究人员需要找到负责控制友好和攻击性行为的基因,而这些行为特点,实际上是多种具体特点的综合,包括恐惧、鲁莽、服从、好奇等等。必须把这些特点区分开来,分别衡量,找到它们与某种基因或者基因组之间的联系。一旦找到这些基因,研究人员便可进行测试,看这些影响行为的基因,是否同时也是导致松软耳朵、花斑色皮毛等驯化物种特点的诱因。

而现在,库克尔科娃正致力于第一步:把驯良的行为与基因联系起来。每年夏末,她便从康奈尔大学来到新西伯利亚,对这一年新生的幼崽进行评估。她利用客观标准对狐狸的体态、叫声等进行测量,所得数据记入狐狸群的家谱——对驯良、攻击性和“交叉”组(父母分别来自两组)狐狸情况的记录。

然后,美俄合作的研究小组从参与实验的每只狐狸血样中提取DNA进行检测,寻找两组狐狸基因组中的明显差异。研究小组报告称他们发现在两个DNA区段中,两组狐狸之间存在巨大差异,其中可能含有与驯化行为相关的关键基因。越来越多的证据显示出,驯化行为并不是由单一基因驱动,而是由一套基因的改变而导致。

美研究称银河系适居行星数量低于预计(图)

艺术概念图,展现了一颗与地球类似的行星。(图片提供:Kepler/NASA)

艺术概念图,展现了一颗与地球类似的行星。(图片提供:Kepler/NASA)新浪环球地理寻 北京时间4月1日消息,据美国国家地理网站报道,美国科学家进行的一项新研究发现,银河系可能至少拥有20亿颗类地行星。研究论文作者指出,但我们没有必要马上对这些世界进行“殖民”,因为这一数量实际上远远低于很多科学家的预计,我们很难在银河系寻找到“第二地球”。

数量相对稀少

这一估计立基于美国宇航局开普勒太空望远镜的观测数据,在设计上,开普勒望远镜用于搜寻在恒星前方穿过的行星。根据这架望远镜的观测数据,研究论文作者认为银河系的类日恒星中最多只有2.7%拥有所谓的类地行星。

宇航局位于加利福尼亚州帕萨迪纳喷气推进实验室的科学家、研究论文合著者乔·卡坦扎利特表示:“银河系的类日恒星数量大约在1000亿颗左右,其中只有2%左右拥有类地行星。也就是说,银河系的类地行星数量在20亿颗上下。宇宙中与银河系类似的星系有500亿个左右,如果每一个都拥有20亿颗类地行星,就太令人不可思议了。”

卡坦扎利特和另一位合著者——同样来自喷气推进实验室的迈克尔·肖指出,这一数字似乎非常巨大,但他们的研究结果显示类地行星实际上“相对稀少”。如果事实果真如此,这也就意味着科学家应该为未来研究类地行星化学信号的任务锁定适当的恒星目标。通过研究化学信号,科学家能够确定行星是否拥有氧气、液态水或者生命迹象。

如何确定适居行星?

自2009年以来,开普勒望远镜便开始观测天鹅座附近的太空区域,对这一区域内的15.6万颗恒星发出的光线进行观测。借助于所携带的仪器,这架望远镜可以确定恒星的亮度是否周期性变暗。发生这一现象说明存在绕恒星轨道运行的天体。截至2011年2月,开普勒望远镜已经发现了15颗新行星以及1235颗“行星候选者”,其中包括迄今为止在太阳系外发现的体积最小的行星。

天鹅座附近区域可以被当成一个代表性样本,根据这个样本推测银河系的类地行星数量。为了推断可能的“第二地球”数量,卡坦扎利特和迈克尔首先根据“开普勒”获取的两种信息判定类地行星,一个是行星的体积,另一个是行星与所绕恒星之间的距离。

卡坦扎利特说:“1993年一项著名的研究计算了所谓的适居区的类内类间距离。这一区域既不太热,也不太冷,允许行星表面存在液态水。最近有科学家指出这些界限有些保守,距离也许可以再近或者再远一点。由于温室气体的存在,行星即使距离再远一点,仍是一个较为温暖的世界,由于云层存在——此前的模型并未将其考虑在内——即使再近一点,表面仍可保持凉爽。”拥有一条类似地球的轨道似乎最为理想。他说:“如果行星与所绕恒星间的距离低于地日距离,你就会被烤焦,水则变成蒸汽;如果过远,水则冻成冰。”

接下来,卡坦扎利特和迈克尔将目光转向行星的体积,并以地球半径(行星中心与表面之间的距离)作为参照。卡坦扎利特说:“人们普遍认为体积最小的适居行星体积应为0.8个地球半径,或者说质量大约相当于地球的一半。原因在于:如果质量过低,行星无法保持氧气的存在。达到2个地球半径的便已是最大的类地行星。如果质量过大,行星便开始聚集氢气,就像海王星或者天王星一样,与此同时,大气压也让人无法呼吸。”

通过数学模型,卡坦扎利特和迈克尔根据体积和半长轴对“开普勒”发现的行星和行星候选者进行制图。行星的半长轴是指行星与所绕恒星间的平均距离,能够揭示出行星是否处在适居区。数学模型同样将这样一个事实考虑在内,开普勒望远镜只能观测到以我们能够观察到它们在恒星前方穿过的方式排列的行星。可能存在我们未能观察到的其他行星,原因就在于它们的轨道倾斜。为此,研究小组利用此前的系外行星数据,评估这些无法观察到的行星存在的可能性。

研究结果显示,根据传统的适居区边界,1.4%的类日恒星拥有类地行星。如果扩大适居区的边界,则有2.7%的类日恒星拥有类地行星。研究发现于3月刊登在arXiv.org上,同时递交《天体物理学杂志》。基于这些数据,研究论文作者得出结论,开普勒将最终在所观测区域发现12颗类地行星。在已发现的候选天体中可能就有4颗类地行星。

类地行星普查并不完善?

其他行星搜寻者表示,现在就判定存在多少“第二地球”还为时尚早。麻省理工学院行星科学家、开普勒项目成员萨拉·肖格指出:“这项研究完全低估了类地行星的可能数量。”计算银河系类地行星数量不得不立基于大量假设,“开普勒”的任务刚刚开始,所获得的观测数据并不完整。她说:“如果对美国进行人口普查,你应该去加利福尼亚州,敲开每一扇门,这样才能推断出其他地区的人口数量。这也是开普勒望远镜正在做的工作。”

此项新研究仅仅建立在对外公布的“开普勒”最初4个月的观测数据基础之上,这就如同在加州进行人口普查时只统计儿童人数,而后推断整个美国的人口数量。开普勒望远镜至少要进行3年半的行星凌日数据收集工作,允许科学家在以后进行更为完整的行星普查。肖格说:“如果开普勒望远镜能够在未来几年找到这个问题的答案,我更愿意等待,而不是进行推断。”

类地行星数量可能低估

另一个不得不考虑的问题是,根据开普勒望远镜获取的数据,我们无法判断一颗给定行星是否就是类地行星。单从体积判断,不足以确定适居性。肖格说:“地球和金星的体积和质量相当,并且都处于太阳系的适居区,但金星并不是一颗适于居住的星球。在我看来,类地行星必须拥有与地球类似的质量、体积和轨道并且表面有液态水存在。在进行大气研究前,我们无法得出准确的结论。开普勒望远镜只发现了与地球体积相当的行星,我们永远不能将其称之为‘类地行星’。”

卡坦扎利特表示早期的研究需要进行一些推测,但推测也能产生积极作用,因为“最合理的估计”能够帮助天文学家设计适当的任务,以在未来确定一颗给定的行星是不是“第二地球”。他说:“一些人认为类地行星数量可能超出预计。肖格的观点可能是正确的,我们得出的新估计可能过低,但是否真的如此现在还是一个未知数。”

一个能够改变卡坦扎利特所得估计的因素是,开普勒望远镜并不能观测到一些行星的凌日现象。他说:“我们做出这样的假设,即在对15.6万颗恒星进行观测时,开普勒望远镜能够观测到所有拥有类地行星半径和轨道距离的较小行星。如果开普勒望远镜无法做到这一点,我们便低估了类地行星的数量。在开普勒任务结束后,我们将采用同样的方式对所有开普勒数据进行研究,以得出一个更为准确的数字。”(孝文)

科学家推测北极首个臭氧空洞已经形成(图)

科学家推测北极首个臭氧洞形成

科学家推测北极首个臭氧洞形成新浪环球地理讯 北京时间3月25日消息,据美国国家地理网站报道,最新研究显示,这个冬天的罕见低温天气产生的“美丽”云团,剥去了北极大气层里具有保护作用的大部分臭氧层,可能北极第一个臭氧洞已经形成。

据专家说,臭氧浓度较低的地区可能向南最远已经延伸到纽约上空,他们发出警告说,皮肤癌风险或将提升。同温层里的臭氧层像一条巨大的毯子,笼罩在距离地面大约12英里(20公里)的上空,阻止太阳释放的大部分高频紫外线到达地面,大大降低晒斑和皮肤癌风险。但是这项研究的负责人、德国不来梅港阿尔弗雷德极地和海洋研究所物理学家马库斯·雷克斯表示,北极高空持续结冰的天气,可能已经使臭氧浓度比标准浓度降低了近一半,而且这种趋势还会继续下去。

雷克斯表示,北极30个臭氧监测站获得的初始数据显示,今年冬季臭氧浓度下降的情况比以往更严重。他说,在春天来临之前,“第一个北极臭氧洞也许已经形成,这种发展速度非常惊人,可能将被载入史册。目前下定论还为时尚早,不过请静候我们的进一步消息”。对此,并未参与这项研究的美国科罗拉多州国家大气研究中心(NCAR)的大气化学家西蒙恩·迪尔梅斯也表示同意。迪尔梅斯说:“目前我们还不清楚北极的臭氧洞会增长多大,因为现在臭氧层变得越来越薄。”

不过要确认这些猜测是否属实,还需进行电脑模拟和卫星测量,研究负责人雷克斯表示,这些结果将为“今年的臭氧浓度降低提供独立见解”。臭氧洞是臭氧层里季节性出现的空洞区域,例如著名的南极臭氧洞。20世纪80年代,科学家意识到氯氟烃(CFCs)和其他化学物质对大气臭氧层具有极大的破坏作用,这些物质被广泛应用于发胶和制冷剂等物品里。1987年签署的《蒙特利尔议定书》要求全球逐步淘汰氯氟烃,并用不会破坏臭氧层的物质取而代之。然而,氯氟烃一旦进入大气,会在那里停留几十年,南极臭氧洞现在仍然存在,不过未来几十年有望变小一些。

雷克斯表示,氯氟烃进入上层大气后会分解成氯原子,它被阳光激活后,会破坏臭氧分子。低温天气可通过极地同温层里的“美丽”云团加速这一过程, 一旦同温层的气温下降到至少零下108华氏度(零下78摄氏度)时,这种“美丽”但是至今不为人知的云状结构就会出现。这些云团为不活跃的氯的副产品提供了“蓄水库”。这些副产品在云团表面彼此发生反应,释放出“有攻击性”的氯原子,破坏臭氧分子。迪尔梅斯说,一旦气温回升,这一过程就会停止,这些所谓的北极涡旋也会随之散去。

北极涡旋的面积大约是600万平方英里(1500万平方公里),即相当于40个德国的面积,它是冬季在北极上空盘旋的一个冷气团。研究负责人雷克斯表示,寒流的出现并非巧合。他说:“北极冬季变得更加寒冷,这是一种持续的长期趋势。”全球变暖可能会加剧这一趋势。因为温室气体把热量禁锢在大气较低处,较高处的温度就会变得更低。当然,这一“过程比我们的简单解释要复杂的多”,温室气体影响较高海拔大气的方式可能有很多种。

雷克斯表示,紫外辐射增加会影响北极生态系统和人类健康。例如,更多阳光照射会导致特定海洋藻类的生长速度变慢,使较大生物体的食物来源匮乏,从而影响整个食物链。雷克斯表示,更令人不安的是,消耗臭氧的空气借助北极涡旋,会向南部人口密集区扩散。臭氧浓度低的空气经常被自然大气扰动向南带到北纬40°到45°的地方。臭氧浓度低的气团向南甚至延伸到欧洲城市意大利北部地区,或者美国纽约和旧金山。美国国家大气研究中心的迪尔梅斯表示,迅速移动的涡旋可能会持续到4月,此时天气已经转暖,人们在室外呆的时间会更长。

迪尔梅斯说:“不过对人们来说,及早知道今年春天的臭氧浓度可能会更低也算是件好事。这样你就会更加关注自己的皮肤,外出时涂抹防晒霜。”雷克斯表示,由于涡旋在不断移动,因此,一些地区出现的臭氧浓度较低的空气团仅会持续数天。雷克斯还表示,今年冬天臭氧浓度下降并不意味着《蒙特利尔议定书》没有未起作用。他说:“有人可能会误解,会问我们已经禁止使用氯氟烃了,为什么这项举措似乎并没见成效。其实事实并非如此,只是我们需要一些时间,因为氯氟烃会在大气里停留很长时间。”(孝文)