自然

灌丛蟋蟀问鼎世界最大睾丸头衔:重量为体重14%

英国德比大学行为生态学家瓦赫德展示一只图伯鲁斯灌丛蟋蟀。这种蟋蟀学名“Platycleis affinis”,其相对于自身体重的睾丸尺寸是所有动物中最大的,重量占体重的14%。(图片提供:Richard Richards, University of Derby)

英国德比大学行为生态学家瓦赫德展示一只图伯鲁斯灌丛蟋蟀。这种蟋蟀学名“Platycleis affinis”,其相对于自身体重的睾丸尺寸是所有动物中最大的,重量占体重的14%。(图片提供:Richard Richards, University of Derby)新浪环球地理讯 北京时间11月11日消息,据美国国家地理网站报道,根据一项新研究,世界上相对于体重的最大睾丸头衔已被一种树螽摘走,它就是图伯鲁斯灌丛蟋蟀(tuberous bushcricket)。它们的睾丸重量占体重的14%,如此“巨大”的精子产生器官令人叹为观止。此前的最大睾丸纪录保持者是果蝇,睾丸重量约占体重的11%。

此项研究领导人、英国德比大学行为生态学家卡里姆·瓦赫德表示:“这种蟋蟀的睾丸个头之大令我非常吃惊,它们似乎占据了整个腹部。巨大的睾丸向我们展示了一些动物如何凭借自身竞争优势繁育下一代。如果无法传递自己的基因,进化将变成一句空话。”但令人意想不到的是,图伯鲁斯灌丛蟋蟀的睾丸虽然问鼎全球最大头衔,但射精数量与之并不匹配。研究小组吃惊地发现,这种蟋蟀的射精数量低于其他睾丸较小的灌丛蟋蟀。

图伯鲁斯灌丛蟋蟀学名“Platycleis affinis”。测量结果显示这种灌丛蟋蟀的睾丸重量占体重的14%,如果一名男性也能达到这一比例,其每个睾丸的重量将相当于6袋糖。研究过程中,英国剑桥大学和德比大学的科学家对21种灌丛蟋蟀的睾丸进行了研究。此举是研究昆虫性习惯对进化所能产生影响的一部分。

在发表于《生物学快报》杂志的研究报告中,瓦赫德及其同事解释说,如果雌性成员一次又一次与雄性交配,这个动物家族的雄性成员往往拥有个头较大的睾丸。通过进化出巨大的睾丸,雄性可以产生更多精子,在生育竞争中胜过其他同类,进而提高传递自身基因的可能性。

这种“精子竞争”产生的影响在黑猩猩种群较为明显。雌性黑猩猩通常会与所在群体的所有雄性交配。为了在竞争中获得优势,雄性黑猩猩进化出所有大猿中尺寸最大的睾丸。相比之下,“妻妾成群”的雄性大猩猩只长着很小的睾丸。瓦赫德的研究小组发现灌丛蟋蟀遵循着不同的规则。正如研究人员所预计的那样,对这种昆虫进行的分析结果显示,在雌性与多个雄性交配的动物家族,雄性的睾丸尺寸更大。

令人意想不到的是,长有最大睾丸的灌丛蟋蟀所产生的精子却最少。科学家认为灌丛蟋蟀并不是利用更多的精子“淹没”雌性,而是进化出另一种策略。研究报告合著者、剑桥大学的詹姆斯·吉尔伯特博士表示:“通常情况下,人们会作出这样一种看似非常合理的假设,如果雌性会与多个雄性交配,雄性则利用尺寸惊人的睾丸传递数量巨大的精子,以便在竞争中取得优势,即使灵长类动物也是如此。我们的研究显示,我们必须重新审视这种假设。真实的情况可能是这样的:巨大的睾丸允许雄性在精子库还没有枯竭情况下一次又一次与雌性进行交配。”

这项理论虽然只是一种推测,但也有一些证据可以佐证。在与雌性交配之后,雄性图伯鲁斯灌丛蟋蟀能够在一小时内再次进行交配,相比之下,其他睾丸尺寸较小的灌丛蟋蟀却最长需要5天时间才能做好再次交配的准备。在图伯鲁斯灌丛蟋蟀之前,相对于体重的最大睾丸纪录由一种学名“Drosophila bifurca”的果蝇保持,它们的睾丸重量占体重的10.6%。(孝文)

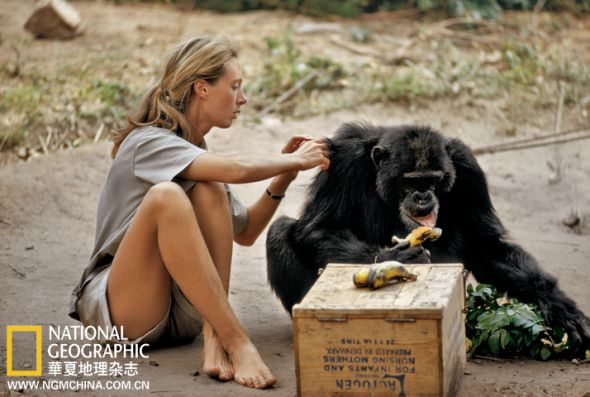

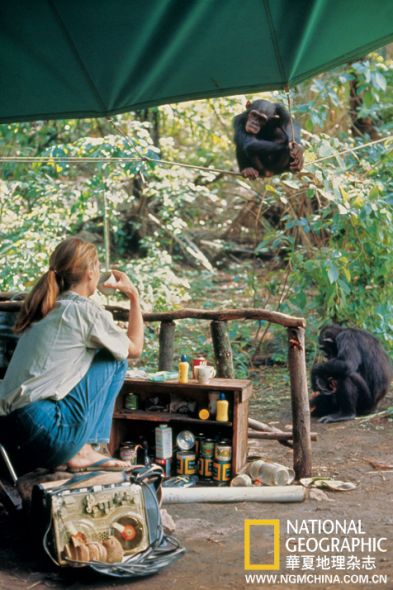

珍·古道尔:守护黑猩猩50年(组图)(2)

冈贝的伟大之处,并不在于珍· 古道尔对人类的“重新定义”,而在于她为野生猿类的行为研究建立了新的、极高的标准,在关注个体特征的同时着眼群体行为模式。她创立了一个研究项目,建立起一套草案与规范,引起学界的广泛关注——实际上,她在科学界与黑猩猩群体间搭起一座桥梁,而这一切已经远远超出当时女性的能力范围。冈贝项目在多个层面上得到扩展,经受了危机的考验,所发挥的作用是珍和路易斯· 利基始料未及的,所引进的研究方法(卫星测绘、内分泌学、分子遗传学)和提出的问题已远远超出动物行为研究的领域。比如,不需捕捉或接触猩猩,便可采集粪便标本,对标本进行分子分析,可带来有关猩猩之间遗传关系的新启示,并在某些猩猩体内发现病菌。然而,在这一科学壮举实现50周年之际,一个尖锐的讽刺仍然萦绕在其中心——我们对冈贝黑猩猩了解得越多,就越为其延续生存的严峻形势感到忧心。

有两样发现尤其令人担忧,一个是地理问题,另一个是疾病问题。人类最热爱、研究最深入的黑猩猩种群被隔离在一片孤岛般的栖息地上,这片生境范围太小,无法维持猩猩群的长期生存。同时,如今有些成员看似正死于猩猩艾滋病。

从野外生涯一开始,珍· 古道尔就一直面临如何对黑猩猩进行研究,以及根据观察到的行为可做出何种推断的问题。在她结束第一个野外考察季后,路易斯· 利基告知她下一个塑造其职业生涯的伟大设想:他将帮她拿到一个剑桥大学动物行为学专业的博士研究项目。

从两方面来看,这个博士学位都让珍可望不可即。首先,不管怎么说,她毕竟连本科文凭都没有;其次,她一直立志成为博物学者,或者记者,但“科学家”的头衔是她做梦也没有想过的。“我当时甚至不知道动物行为学(ethology)是什么,”她前不久告诉我,“好长时间以后,我才弄明白,它指的就是对行为的研究。”被剑桥大学录取之后,她马上发现,自己与学界前辈和权威专家完全不是一个路数。“得知自己之前的做法全然错误,让我颇为震惊。以前的做法被全盘否定。”当时,她已获得在冈贝15个月的野外考察资料,其中大部分来自对黑猩猩个体的耐心观察。她给这些猩猩取名白胡子大卫、迈克、奥吕、菲菲等等。这种把猩猩人格化的做法在剑桥却不吃香——为非人类的动物赋予个性与感情是拟人论,而不是动物行为学。

“所幸,我回想起儿时的第一个老师,它告诉我,这种说法是错误的。”她的第一位老师是她养的狗,拉斯蒂。“与某种大脑高度进化的动物共度一段生命时光,你一定会发现,动物也是有个性的。”她奋起反驳主流观点(温婉有礼的珍在立场上却从不退让),并于1966年2月9日成为珍· 古道尔博士。

1968年,小小的保护区也经历了自己的毕业典礼,成为坦桑尼亚冈贝国家公园。此时,珍已开始获得国家地理学会赞助的研究经费,她结了婚,做了母亲,成为举世皆知的名人。其成名在一定程度上得益于她为本刊撰写的报道,以及在电视节目《古道尔小姐与野生黑猩猩的故事》中亮相时清秀且自信的形象。为使野外考察营获得资金援助,持久运作,她把其改组为“冈贝河研究中心”(GSRC)。1971年,她出版了《黑猩猩在召唤》一书,其中记载了她在冈贝的早期研究与历险,后来成为畅销书。大约在同一时期,她开始收学生和研究员,来帮助她在冈贝进行数据采集等研究工作。

路易斯· 利基对珍在灵长类动物学中的影响力大肆夸耀,而继续从事科研工作的冈贝同僚们则默默无闻地延续她的事业,其中包括理查德· 兰厄姆、卡罗琳· 蒂坦、克雷格· 帕克、蒂姆· 克拉顿-布罗克、盖佐·泰莱基、威廉·麦格鲁、安东尼·柯林斯、谢德拉克·卡门亚、吉姆· 莫尔和安妮· 普西。其中最后一人,普西,现在是杜克大学进化人类学教授及系主任,同时担任珍·古道尔研究会(成立于1977年)灵长类研究中心负责人,她的一项职责就是监管长达50年的冈贝野外黑猩猩研究中积累下的资料——包括笔记本、日记册页、检查表等,有英语的,也有斯瓦希里语的,装了满满22个文件柜。

50年的研究历程中遭受过一次灾难性打击。1975年5月19日晚,从扎伊尔跨过坦噶尼喀湖而来的士兵绑架了三个美国年轻人和一名荷兰女性,四名人质最终得到释放,但冈贝河研究中心招募海外研究员和助手的行为似乎已经不再保险。

英国人柯林斯当时是一名年轻的生物学家,留着络腮胡,对狒狒有着浓厚的兴趣——狒狒是冈贝另一种易见的灵长类。除了狒狒研究之外,他在将近40年的时间里还阶段性地在珍· 古道尔研究会和冈贝河研究中心扮演重要的管理者角色。他如此回忆1975年5月19日:“那一天,就冈贝而言,整个世界陡然巨变。”那晚柯林斯不在现场,但之后立即赶回,帮助处理后续事务。“也不完全是坏事。”他告诉我。坏消息是,外籍研究员无法在冈贝继续工作了,珍自己在许多年里也不能在那里工作,除非有军队护送。“好消息是,第二天,数据收集的工作就立即由坦桑尼亚当地的野外考察团队接手。”当时,这些坦桑尼亚人在数据收集方面都已接受过至少一年的训练,但仍然仅仅发挥着追踪仪的作用,帮忙找猩猩、辨认植物,并且保证白人研究员在天黑前安全回到营地。随后就发生绑架事件。“从那天起,接力棒就传给了他们。”柯林斯说。只遗失了一天的数据。今天冈贝黑猩猩研究团队的带头人是加博· 保罗,监督着美多迪· 维亚姆皮、马贡贝· 叶海亚、阿姆里· 叶海亚等23名坦桑尼亚人的野外观察和数据收集工作。

对冈贝造成影响的灾难不仅仅是邻国蔓延而来的人类武装矛盾,黑猩猩内部的政治关系也常充斥着暴力。1974年开始,卡塞克拉群落(冈贝研究的重点)对一个叫做卡哈马的小群落发起一系列血腥袭击,这段侵略时期在冈贝年鉴中被称为“四年战争”,这场战争导致部分黑猩猩死亡,卡哈马群落遭彻底歼灭,其领土被卡塞克拉兼并。在卡塞克拉群落内部,雄性为争夺首领地位而进行的斗争同样充满政治和暴力色彩,而雌性中也出现过若干起母猩猩杀死竞争对手幼仔的案例。“刚到冈贝的时候,”珍写道,“我以为黑猩猩比人类更友好,但时间证明并非如此,它们有时和人类一样邪恶。”

冈贝从未有过伊甸园般的安宁,疾病也不时入侵。1966年暴发一种致命病毒(很可能是从附近人类身上感染的脊髓灰质炎),导致六只猩猩死亡或失踪,另有六只局部瘫痪。两年后,一种呼吸道疾病(流感?细菌性肺炎?)蔓延开来,白胡子大卫和另外四只黑猩猩失踪。1987年,又有九只黑猩猩死于肺炎。这些事件反映出,猩猩极易受到人类所携带病原体的感染,同时也说明冈贝的科学家们为什么对传染病的研究课题极为关注。

这种关注因公园边界外发生的环境变迁而升级。数十年来,周边村民为维持基本生活而艰苦斗争——从陡峭的山崖上砍木柴,在山坡上种植作物,旱季时焚烧草场和灌木制成肥料,生儿育女并努力将其喂养成人。20世纪90年代初,森林砍伐和腐蚀把冈贝国家公园隔离成一座生态孤岛,受到人类的三面夹击,第四面则是坦噶尼喀湖。这座孤岛上生活着大约一百只黑猩猩,按照保护生物学标准,不论怎么说,这一数量也不足以组成能够长期生存的种群——无法规避近亲繁殖的负面影响,也无法抵挡下一场流行病的暴发,而这下一场疾病,可能比脊髓灰质炎更具传染性,比流感更加致命。珍意识到,除了继续对人类深爱的、即将走入绝境的猿类种群进行研究外,还必须做出些别的举措。而且,这些举措除了涉及黑猩猩,还应当考虑到当地人。

她在附近的镇子上遇到一个名叫乔治· 施特龙登的德国农学家,并在他的帮助下建立坦噶尼喀湖集水还林与教育计划(TACARE),该计划在1995年的第一项举措,就是在24个村落中开辟苗圃。计划的目标是扭转山坡不断荒瘠的局势,保护村庄水域,并且,如果有可能的话,通过帮助村民种树,最终把冈贝与远处的一片片森林(其中一些也有黑猩猩居住)重新连接起来。比如,冈贝以东大约15公里的地方,有一片叫做奎坦加的树林,其中居住着一小群黑猩猩;东南方大约80公里外,有个叫做马西托-尤加拉的生态系统,给养着500多只黑猩猩。如果通过建设森林走廊,可以把其中一个区域与冈贝连接起来,便可增强基因流动、扩大种群,从而使猩猩群大获裨益。但同时,它们也可能因为互相接触而传染疾病。

不论怎么看,这都是项几乎不可能完成的任务。珍和追随者们谨慎且耐心地一步步前进,在社区合作、减少植被焚烧和天然林再生等方面已经取得一些鼓舞人心的成果。

造访冈贝的第二天早上,在珍自20世纪70年代初开始不定期居住的房屋上方,不远处的一条小路上,我碰见一群黑猩猩。它们沿着山坡闲晃,悠闲地找寻早餐,大部分时间在地上行走,偶尔窜到牡荆树上摘食深紫色的小浆果,看起来对我和坦桑尼亚研究员的存在视而不见。这群猩猩中有些成员的名字,或者至少其家族史,为世人所熟知。有小魔怪(梅丽莎的女儿,珍刚来时,梅丽莎还是只年轻的雌猩猩)、小魔怪的女儿盖娅(背着只幼仔)、盖娅的妹妹金光、帕克斯(因食用同类的肉而恶名昭著的派琴之子)和福芝(范妮之子,菲菲之孙,弗洛之重孙。深受爱戴、鼻子丑陋的女家长弗洛因珍的早期作品而知名)。同时还有泰坦,一头15岁的大块头雄猩猩,仍处在生命的上升期。

冈贝国家公园规定,不允许近距离接触黑猩猩,然而有时会出现的棘手状况是,得防止黑猩猩接近你。身材魁梧的泰坦自信满满地大步流星而来时,我们都躲到一边,让它昂首阔步地从近在几厘米的地方擦肩而过。泰坦一辈子都在与无害的人类研究员、他们的笔记本和检查单打交道,已经对此习以为常。

另一件反映黑猩猩对人类司空见惯的事实:小魔怪在小道上离我们不远的地方大便,之后金光也排泄了一通。它们刚晃悠着走开,一名叫做参孙 · 谢德拉克 · 平杜的研究员立马戴上黄色乳胶手套上阵,他蹲在小魔怪纤维丰富的橄榄色大便旁,用塑料小铲取一些放入标本试管,在标签上注明日期、时刻、地点和小魔怪的名字。试管内装有一种叫做RNAlater的稳定剂,能够保存各种RNA(比如逆转录酶病毒的RNA),以备之后进行遗传分析。研究员们每月都要从尽可能多的黑猩猩个体那里搜集粪便,装入试管,这些试管之后会运往比阿特丽丝· 哈恩在亚拉巴马大学伯明翰分校的实验室,十年来,哈恩一直对冈贝的猿猴免疫缺陷病毒进行研究。

黑猩猩体内的猿猴免疫缺陷病毒在学术上称为SIVcpz,是HIV-1的前体和源头,而HIV-1正是导致世上多数艾滋病案例的罪魁祸首。(同时还有HIV-2。)尽管命名如此,但此前,还没人发现SIVcpz导致野生黑猩猩免疫系统衰竭的现象——直到哈恩把自己的分子遗传学专业知识与冈贝的长期观察所得数据相结合。实际上,以前人们认为SIVcpz对黑猩猩无害,这样的推测让人心生疑问:这种病毒是怎样在人类世界引发致命流行病的?或者说,为什么会引发?无害的猩猩病毒是否经历了几场重大突变,从而成为人类杀手? 2009年一篇论文在《自然》杂志上发表后,这种想法就须重新考量了。这篇论文的第一作者是布兰登· F。基尔(当时在哈恩的实验室工作),比阿特丽丝·哈恩和珍·古道尔在合著者之列。文中报告称,SIV呈阳性的冈贝黑猩猩与呈阴性的相比,在同一年龄段的死亡率要高10到16倍。同时还发现了三具SIV阳性的尸骸,其组织中(以分子水平的实验室结果为依据)显示出类似艾滋病的损害迹象。这暗示着一个残酷的事实:看起来,一种类似艾滋的病症正威胁着部分冈贝黑猩猩的生命。

把人类与黑猩猩联系起来的所有纽带、共同特点和相似之处中,这一现象恐怕是最令人不安的了。“得知现在的黑猩猩出现提前死亡的迹象,让人惊恐不已。”珍告诉我,“我是说,这种病毒存在有多久了?从哪里来?对其他种群造成了怎样的影响?”为了非洲各地黑猩猩的生存,这些问题亟需解答。

但是,与此同时,这项令人沮丧的发现中还暗含着针对人类艾滋病研究的潜在重要性。安东尼· 柯林斯指出,尽管在其他地区的黑猩猩群落中也发现了SIV病毒,但是“这些种群都不是习惯于人类观察员的研究客体,并且很显然都没有长时间的宗谱记录,而且都没有驯服到可以让人每月从每个猩猩那里采集标本的程度”。片刻之后,他又补充道:“病毒的存在令人遗憾,但我们可以从中获取大量信息与启发。”

走近珍-古道尔:守护黑猩猩50年(组图)

1960年,一个没受过任何专业训练的动物爱好者,怀着满腔热情在坦噶尼喀湖畔的冈贝河野生动物保护区扎下营来,观察黑猩猩的生活。如今,珍· 古道尔的名字已经成为黑猩猩保护的代名词。冈贝的黑猩猩研究是人类对野生物种进行的最长久、最细致的研究之一,如今仍不断揭示出有关黑猩猩的新知。

撰文:戴维· 夸曼 DAVID QUAMMEN

翻译:陈昊

大多数人不会在某个确切的时间点遭遇命中定数,珍· 古道尔却是如此。

1960年7月14日早上,她踏上坦噶尼喀湖东岸一片荒僻的卵石滩。当时,这里叫做“冈贝河野生动物保护区”,是1943年英国殖民政府建立的一个小型保护区。这是她初次造访此地,她带了一顶帐篷、几个马口铁盘、一个断把的杯子、一副劣质望远镜、一个名叫多米尼克的非洲厨子,还有她的母亲(人们担心她只身进入独立前坦噶尼喀的野地会不安全,坚持让她带一名陪同)。她来这儿为的是研究黑猩猩,或者说,至少抱着尝试研究的希望。局外人等着看她以失败收场,但有一个人——在北部的内罗毕招募她执行此项任务的古生物学家路易斯 · 利基,却相信她有胜算。

挨着渔网把帐篷扎在岸上的一群当地人对古道尔一行的到来表示欢迎,并帮助她们把设备运上岸。珍和母亲花了一下午的时间把帐篷整理停当,傍晚5点左右,有人前来报告,说看见了一只黑猩猩。“于是我们就去了,”珍在当晚的日记中写道,“然后便看到那只猩猩。”她只是远远地、不甚真切地瞥到一眼。“我们赶上围观渔民的当儿,它已经走了,尽管我们爬到邻近的山坡上,还是没能再看见它。”但她注意到,附近一棵树上有个用折下的树枝铺成的猩猩巢,并且将这一情况记录下来。这份资料,这最初的巢穴,开始了现代野生生物学最具重要性的伟大传奇之一:珍· 古道尔及同僚50年来对冈贝黑猩猩进行的坚持不懈、无比详尽的研究。

颇具神话色彩的科学史记载了这一传奇旅程中的精彩瞬间和标志性事件。年轻的古道尔女士初来乍到时没有任何科学方面的资历,甚至连本科文凭都没有。这位天资聪慧、干劲十足的英国姑娘毕业于一所文秘专科学校,打小就热爱动物,并梦想着在非洲进行动物研究。古道尔家生活拮据,家中女人挑大梁,见不到男人的影子。在冈贝的最初几个星期里,她与困难艰苦斗争,试图建立一套方法体系,却因为发烧(极有可能是疟疾)耽误了不少时间。这期间她在山林中徒步行走了许多公里的路,却没能看见几只黑猩猩。直到有一天,一只下巴上长着灰白胡子的雄性老年猩猩,出人意料地向她表示了试探性的信任。她把老猩猩命名为“白胡子大卫”,在它的帮助下,她观察到三种颠覆体质人类学常识的现象:黑猩猩吃肉(之前人们一直认为它们是素食家),黑猩猩会使用工具(把植物茎干插入蚁穴捉白蚁),还会制造工具(剥去茎干上的叶片)——最后一样被人视为人类智能的独有特点。这三项发现中的每一个,都进一步缩短了人类与黑猩猩之间在智力与文化上的差距。

其中最具划时代意义的,是对黑猩猩制造工具能力的发现,在人类学领域掀起轩然大波,因为在当时,“制造工具之人”的说法占主导地位,几乎成为对人类的规范定义。路易斯· 利基对珍的消息感到震惊不已,他写信对她说:“如今,我们必须做出选择:要么重新定义‘工具’,要么重新定义‘人类’,要么把黑猩猩列入人类范围。”这番话具有纪念意义,标志着对人类本质的思索进入新阶段。还有个有趣的现象应该记住,那就是,这三项最受称誉的发现,不管其具备革命性与否,都是珍在野外考察的前四个月里实现的。她起步很高,但对于她在冈贝的工作,却不能用这么短的标尺来衡量。

韩国发现红色毒蟹玻璃虾等罕见物种(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月29日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在韩国最新进行的科学考察中,科学家发现了117种新物种,同时为此前从未在韩国发现的15种物种进行记录。以下就是这些罕见物种的图片,其中包括学名“Liomera margaritata”的毒蟹、长着幽灵般透明身体的玻璃虾、只在韩国发现的彩色鼠李虫以及此前只在日本发现的苔藓Calypogeia japonica。

1.小虾庇护所

在这幅未标注日期的照片中,两只体型很小并且身上布满斑点的虾栖息在一个韩国江珧蛤壳上。江珧蛤是一种咸水蛤蜊。这种体型微小的甲壳类动物被称之为“江珧虾”,此前曾在日本和澳大利亚被发现。科学家于9月初宣布最近才在韩国发现江珧虾的踪迹。

韩国国家生物资源研究所(NIBR)韩国本土物种项目负责人金敏合(Kim Min-Ha)解释说,江珧虾与蛤蜊形成共生或者依赖关系。她在接受电子邮件采访时表示:“我们认为江珧蛤为虾提供了庇护所。”

生物资源研究所的本土物种项目于2006年启动,将一直持续到2014年。这一项目旨在对朝鲜半岛的动植物多样性编制目录。

2.红色毒蟹

照片于9月初对外公布,展现了一种学名为“Liomera margaritata”的小型红蟹。在韩国发现并记录这种螃蟹在历史上还是第一次。韩国国家生物资源研究所的金敏合说,这种螃蟹的肉几乎一定对捕食者具有毒性。但即便如此,这种螃蟹也只以藻类为食,不会使用它们的毒素。

Liomera margaritata身长只有0.7英寸(约合1.7厘米),此前曾在马达加斯加、越南、泰国、印度尼西亚和日本被发现,最近又在韩国济州岛附近水域发现它们的踪影。金敏合说:“这种螃蟹行动迟缓,通常躲藏在岩缝中。”

3.幽灵般玻璃虾

照片于9月对外公布,展现了一只韩国玻璃虾。韩国国家生物资源研究所的金敏合表示,玻璃虾长着幽灵般的透明身体并且喜欢夜间活动,因此很难被人发现。这些独特的特征可能帮助解释为何最近才在韩国济州岛附近水域发现玻璃虾的踪影。此前,人们曾在香港和日本发现这种虾并进行记录。金敏合说:“人们经常发现这些身体透明的虾生活在其他动物身上,例如海葵、海参以及软珊瑚和硬珊瑚。”

4.彩色植物居民鼠李虫

这幅9月公布的照片展现了新发现的彩色鼠李虫(鼠李是一种植物)。鼠李虫是韩国国家生物资源研究所的研究人员最近发现的17种新昆虫物种之一。这种昆虫的身长只有大约0.1英寸(约合3毫米),是在韩国京畿道首尔国立大学的植物园附近发现的。鼠李虫这种新物种生活在鼠李上,目前只在韩国发现它们的身影。

韩国研究小组希望在日本名古屋于10月举行生物多样性大会前,尽可能多地记录本土物种。国家生物资源研究所所长金宗俊(Chong-chun Kim)在一份声明中说:“尽可能地多地发现本土物种是摆在我们面前的最根本并且最紧迫的任务。”

探秘婆罗洲巨型洞穴网:发现6万年细菌(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月28日消息,据美国国家地理网站报道,30多年前,科学家在马来西亚的婆罗洲沙捞越姆鲁山国家公园地下发现了一个天然洞穴网络。今年5月,一个英国探险小组对沙捞越姆鲁山洞穴系统进行了新的研究和考察,继续绘制这个蜿蜒曲折的地下网络的结构图。根据他们公布的最新照片,这个洞穴系统确实是别有洞天,拥有许多以前不为人知的秘密。

1.奇妙的地下秘密

在黑手洞(Black Hands Cave),探险小组成员、英国洞穴研究学会主席安迪-艾维斯(Andy Eavis)用自己的手与洞穴中的手印图案比大小。除了手印外,考古人员还发现了生活在钟乳石中的史前细菌和峭壁之上的古人类墓地。在婆罗岛洞穴研究方面,艾维斯堪称一位经验丰富的专家,据他介绍,这些手印的年代尚未确定,但他认为它们可能没有看上去那么古老。当地居民经常进入山洞,采集因雨燕“口水”长成的巢(燕窝)。燕窝在亚洲尤其是中国被视为美味佳肴,一般放入汤中享用。艾维斯说:“燕窝同银子一样贵重。这个洞穴里面有许多采集燕窝的人乱写乱画的东西。”

2.黑蛇洞口

英国探险队两名成员站在黑蛇洞(Racer Cave)的入口。黑蛇洞是沙捞越姆鲁山洞穴系统的一部分,这个洞穴在地下延伸数百英里。据艾维斯介绍,悬吊于洞顶的奇特、弯曲的钟乳石是生活在这种石灰岩层中的细菌的产物。细菌的生长受到洞口光线的影响,反过来,钟乳石的生长又受到细菌的影响,矿物沉淀会在细菌周围聚集,进而导致钟乳石外貌千差万别。

3.奇形怪状的岩石结构

黑手洞中,探险队员从奇形怪状的石灰岩结构穿过。在沙捞越姆鲁山洞穴系统的另一个部分中,英国探险小组发现了可能是古人类墓地的结构。据艾维斯介绍,这个地下坟墓内有人骨和大型陶器,摆放在精致的木制平台上。这处遗址以前尚未有人研究过,艾维斯估计,它的历史可追溯至距今500年至5000年前。探险小组并没有动这些遗骸,只是拍照,为了保护墓地,他们还没有公布这处遗址的照片和准确位置。

4.鹿洞:发现6万年前的雨水和古代细菌

这是鹿洞(不久以前还是世界上已知最大的洞穴通道)的北口,是从研究小组1978年最早探索沙捞越姆鲁山洞网络的地点拍摄的。从那时起,研究人员已给该地区长达186英里(约合300公里)的洞穴绘制了结构图。据艾维斯介绍,最新探险活动对长1.8英里(约合3公里)的未勘测洞穴展开了研究,主要是收集岩石沉淀物用于科学分析。采集的样本包括钟乳石碎片,里面含有6万年前的雨水和古代细菌。他说:“我们发现了依旧活着的‘侏罗纪公园’细菌。整个洞穴网络有数十亿种不同类型的细菌。”

马达加斯加发现世界上最大最坚实蜘蛛网(图)(2)

4.最坚实的生物材料

今年年初,参与这项研究的斯洛文尼亚科学与艺术学院的马特加斯·昆特纳使用卷尺测量达尔文吠蛛蛛网中心有多高。据阿格纳尔森介绍,与其织出的巨大蛛网不同,达尔文吠蛛本身并不太大:不包括它的腿,成年达尔文吠蛛的长度通常不到0.8英寸(约合2厘米)。对达尔文吠蛛蛛丝的分析结果表明,它是迄今最坚实的生物材料。阿格纳尔森说:“坚实意味着可以在断裂前吸收能量,也是强度和弹性完美结合的产物。”达尔文吠蛛的蛛丝“大概相当于钢筋强度,但又比钢筋坚实,因为它也具有伸展性。它比凯夫拉纤维坚实好几倍,而凯夫拉纤维是最坚实的人造材料之一。”

5.达尔文吠蛛近亲

2010年,科学家在观察一个尚未命名的蜘蛛种类织网,这个种类可能是达尔文吠蛛的近亲,碰巧也生活在马达加斯加岛的安达斯比-曼塔迪亚国家公园。这个蜘蛛网的中心圆形结构的宽度大约为3英尺(约合1米)。相比之下,达尔文吠蛛的中心圆形结构的宽度最多为9英尺(约合3米),不过,达尔文吠蛛蛛网多数要比这个小得多。

6.达尔文吠蛛织出的“陷阱”

在了解到达尔文吠蛛的存在以后,阿格纳尔森的研究小组最想知道的一件事是,它如何织出可横跨河两岸的蛛网,例如位于马达加斯加岛安达斯比-曼塔迪亚国家公园的这条河,照片摄于2010年。阿格纳尔森称,一名护林员说“达尔文吠蛛可以像人猿泰山一样荡秋千:它们挂在丝网上,来回游荡。我们试图验证这种说法,而结果证明这并不是真的。”不过,小组成员马特加斯-格雷戈里克发现了达尔文吠蛛确实具有一项独特的本领,他将来会在科学期刊上进行描述。

7.酷似靶心

在这张摄于2010年的照片上,阿格纳尔森正在研究达尔文吠蛛蛛网。他希望,对达尔文吠蛛的研究有助于揭开有关蛛丝的种种谜团。他说:“几乎所有针对蛛丝的研究都集中在一种或两种蜘蛛身上,即大木林蛛和金蜘蛛。我们希望对蜘蛛多样性展开更为广泛的研究。没有理由认为大多数科学家研究的两个典型蜘蛛,就是织出最好蛛丝的蜘蛛种类之一。”(孝文)

马达加斯加发现世界上最大最坚实蜘蛛网(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月19日消息,据美国国家地理网站9月19日报道,波多黎各大学动物学家因吉-阿格纳尔森(Ingi Agnarsson)领导的一个研究小组在马达加斯加岛发现了一种新蜘蛛种类——达尔文吠蛛(Darwin's bark spider),而这种蜘蛛织出的蛛网宽度达81英尺(约合25米),相当于两辆城市大巴的长度,令其成为世界上最大、也是最坚实的蛛网。

1.蜘蛛网横跨河两岸

2008年,马达加斯加岛,护林员查看一个横跨河两岸的蜘蛛网。最新研究显示,这个蜘蛛网是用世界上已知强度最大的生物材料织成,属于一个新蜘蛛种类——达尔文吠蛛——的产物,这令其成为世界上最大的蜘蛛网。阿格纳尔森说,在安达斯比-曼塔迪亚国家公园,“护林员早已知道这种蜘蛛网的存在,我想他们曾向游客展示过。”但是,在阿格纳尔森研究团队对其详加研究以前,科学家对达尔文吠蛛及其破纪录的蛛网一无所知。研究结果将刊登在最新一期的《蛛形动物学期刊》和《公共科学图书馆-综合》杂志上。

2.世界上最大的蛛网

一个宽度大约为3英尺(约合1米)的达尔文吠蛛蛛网横跨马达加斯加岛河两岸。据参与这项研究的美国俄亥俄州阿克伦大学生物学家托德-布兰克莱奇介绍,虽然达尔文吠蛛蛛网总体而言是世界上最大的,但也有其他种类的蜘蛛可以织出更大的圆形蛛网——中心为螺旋形结构。研究小组发现,达尔文吠蛛织的蛛网强度和大小类似于“蜘蛛侠”织出的蛛网,主要利用其捕食像蜉蝣和蜻蜓这样的小昆虫。阿格纳尔森开玩笑说:“按照我们的想象,我们希望它们能捕捉蝙蝠或鸟类之类的东西。”

据阿格纳尔森介绍,最大的蜘蛛网一般都是由雌性达尔文吠蛛织出来的。阿格纳尔森是美国国家地理学会研究与探索委员会成员。年幼的雄性达尔文吠蛛也可织网,不过,一旦步入成年,它们将放弃这种行为,转而将全部的精力专注于性。为了生存,达尔文吠蛛在进化过程中变成了色彩斑驳、锯齿状的外形,这种外形令其可以与树融为一体,达尔文吠蛛即由此得名。达尔文吠蛛已知仅存于非洲东南岸的马达加斯加岛。

3.蛛网基本结构

2008年,大量蜻蜓被粘在达尔文吠蛛的蛛网上。据阿格纳尔森介绍,达尔文吠蛛的蛛网基本上由两种蛛丝织成:“牵引”蛛丝被用于织出支撑股,支撑股将圆网一个个终点固定在外悬于河湖之上的树杈,形成蛛网的辐射状细丝;更具弹性和粘性的蛛丝则被用于织出捕获猎物的螺旋形结构。当昆虫撞上蛛网,它会粘在上面,它的挣扎引起蛛丝震动,提醒达尔文吠蛛有猎物上钩。达尔文吠蛛马上爬向被捕获的猎物,用蛛丝将其围成蚕茧状,最终慢慢享用。与多数蜘蛛不同的是,达尔文吠蛛有时会将多个昆虫尸体包裹成一个蚕茧,等到以后将其吃掉。

墨西哥海底洞穴现一万年前美洲最古老人类尸骸

新浪环球地理讯 北京时间9月16日消息,据美国国家地理杂志网站报道,考古学家在墨西哥尤卡坦半岛沿岸的海底洞穴中发现了美洲大陆最古老的人体骨骼之一,根据放射性碳年代测定法,科学家判断这具男性尸骸距今已有一万多年的历史,这将对古人类最早移民到美洲的时间判定提供新的线索。

海底洞穴惊现古人类尸骸

这具尸骸属于一个考古学家称为“小洞青年”(Young Man of Chan Hol)的男性古人类,其历史可以追溯到尤卡坦半岛尚是半沙漠地区的年代,或许能帮助揭示第一批定居者如何到达美洲大陆,以及他们的来历。“Chan Hol”(玛雅语的意思是“小洞”)洞穴在距坎昆以南大约80英里(约合130公里)的地方,就像深深嵌入加勒比海岸的圆凿。

2006年,在进入海底洞穴入口(位于水下大约10米处)以后,德国潜水者游了1800多英尺(约合550米),穿过布满岩层的黑暗隧道。他们在那里意外地发现了冰河时期的古人类残骸,立即通知了附近金塔纳罗奥州的考古学家。过去三年间,由墨西哥萨尔蒂略沙漠博物馆馆长阿图罗·冈萨雷斯(Arturo González)领导的一个研究小组,一直在研究和记录现场发现的骸骨,以便不会失去任何有价值的线索。

今年8月底,研究人员潜水进入洞穴,打捞出骸骨,放入盛满洞穴水的塑料袋中,然后密封于塑料箱中,以供在实验室进行研究。据研究人员介绍,大约一万年前,冰河时期的冰雪消融,导致海平面上升,淹没了当年埋葬这些尸骸的地方。他们由此得出结论,在洞穴被淹没以后,人类根本无法在里面生存,这也是他们认为“小洞青年”的历史至少有一万年的原因。

有助考证美洲早期定居者来源

冈萨雷斯表示,骨骼的准确年代必须由正在实施的放射性碳年代测定法确定,这项工作应该可以在三到四个月内完成。“小洞青年”骸骨是研究人员在图卢姆小镇周围的海底洞穴发现的第四具骸骨,而在其他三具骸骨中,其中一具名为“纳哈伦的女人”或“纳哈伦的伊夫”(Eve of Naharon),据认为年代比“小洞青年”还久远,估计有1.2万年左右的历史。

研究人员表示,“小洞青年”60%的骨骼保持完好,对于一具有一万年历史的尸骸来说极为罕见。尤其是他的牙齿,由于没有磨损,研究人员认为他在相对年轻的时候死去。据冈萨雷斯介绍,目前,这些骸骨封存于一个特制容器中,在接下来的半年到一年时间里风干,矿物质随着时间变硬,从而令残骸不像现在这么脆弱。在此之后,研究人员将对它们进行扫描以制作三维电脑模型,这样就可以与其他古代美洲土著人残骸骨骼进行比较。

冈萨雷斯表示,发现于金塔纳罗奥州洞穴的骸骨可能迫使科学家改变对美洲早期定居者的原有看法。例如,“小洞青年”和“纳哈伦的女人”的头骨结构特征表明,它们的主人应该是南亚人和印度尼西亚人的后裔,并非是像北美其他已知早期移民一样,来自于北亚。冈萨雷斯称,这项发现支持了一种观点,即在不同历史时期,有好几批人通过曾经连接西伯利亚和阿拉斯加的但现已沉没的大陆桥,经白令海峡进入北美。

死因尚难以确定

据德国海德尔堡大学地质学家沃尔夫冈·斯蒂尼斯贝克(Wolfgang Stinnesbeck)介绍,今天,墨西哥尤卡坦半岛表面被雨林所覆盖,而在“小洞青年”生活在那里的时候,尤卡坦半岛是一片半干旱的大草原。斯蒂尼斯贝克没有参与冈萨雷斯的研究。他说:“尤卡坦半岛表面很干燥,没有江河湖泊。”斯蒂尼斯贝克指出,当时,古人类很难找到饮用水和阴凉处,只好躲避于地下洞穴,到那里寻找饮用水。

冈萨雷斯表示,地下洞穴可能还起到精神上的作用。冈萨雷斯指出,研究人员发现“小洞青年”时,他的骸骨的姿势不同寻常:两腿弯曲,胳膊沿着身体两侧抱拢,这表明有人有意将“小洞青年”放在洞穴里,或许是作为葬礼的一部分。

冈萨雷斯说:“我们目前确实不清楚‘小洞青年’的死因,但鉴于发现时他的奇特姿势,我们认为他是被人放到这里的。”他补充说,研究小组还在洞穴内发现篝火证据,这或许表明照亮洞穴是葬礼仪式的一部分。

由于到处是钟乳石和石笋,发现“小洞青年”残骸的洞穴可能被选作他的安息之所。钟乳石和石笋都是圆锥形岩石,前者倒挂于洞顶,后者从地面突出来。冈萨雷斯说:“紧挨‘小洞青年’头部的是一组钟乳石,这可能让‘小洞青年’的亲人想到要将此地作为他的安息之所,或是死后重生之路开始的地方。”(秋凌)

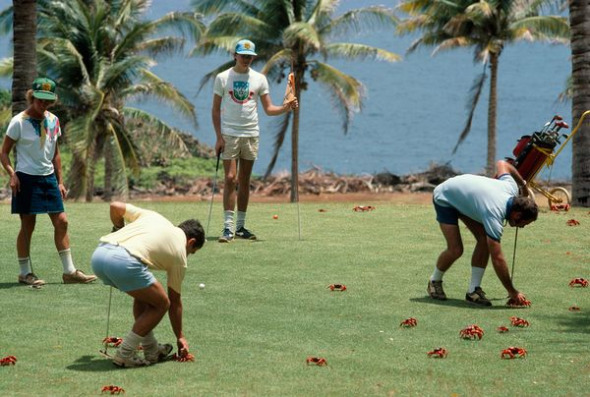

揭秘澳洲红蟹:每年数百万只蟹集体大迁徙(图)

新浪环球地理讯 北京时间9月7日消息,据美国国家地理网站报道,这组照片展现了澳大利亚圣诞岛红蟹壮观的大迁徙场面。长久以来,这种平时不爱活动的红蟹如何进行为期数天的大迁徙就是一个不解之谜。根据英国科学家进行的一项新研究,红蟹体内作用于葡萄糖的高血糖激素激增是迁徙所需能量的源泉。

1.红蟹群

在这幅未标注日期的照片中,大量迁徙的红蟹聚集在澳大利亚圣诞岛的海滩上。英国科学家进行的一项新研究揭开了长久以来一直围绕着圣诞岛红蟹的谜团,用研究论文合著者露西·特纳的话说,就是这种通常情况下不移栖的物种如何拥有如此惊人的毅力进行地球上最艰难的迁徙?

当圣诞岛迎来每年的雨季时,都会有数百万只圣诞岛红蟹进行为期数天的大迁徙,它们从地势较高的雨林高原出发,前往印度洋海滩,而后在海滩上挖洞交配。身为英国布里斯托大学生物学家的特纳说:“这绝对是一项惊人的壮举。迁徙之前,它们会在十几分钟内一动不动,迁徙之时,它们却要进行长途跋涉,行程达数公里。”

通过对迁徙红蟹体内循环的液体(相当于血液)进行取样,特纳及其同事发现这种甲壳类动物体内作用于葡萄糖的高血糖激素激增。葡萄糖是一种能够产生能量的糖,为长途跋涉提供能量支持。特纳指出,圣诞岛红蟹的内分泌系统也储存足够数量的糖,允许它们返回雨林老家。研究发现刊登在9月出版的《实验生物学杂志》上。

2.红蟹入侵

照片中,孩子们正在观察迁徙的圣诞岛红蟹。在10月或11月开始的雨季,澳大利亚圣诞岛便成为一个红蟹满地的世界。研究论文合著者特纳表示: “红蟹的大行军完全扰乱了当地绝大多数人的日常生活,甚至连主要公路也不得不关闭。但圣诞岛居民已经习惯了这种日子,知道如何与它们相处。对于这种身长8 英寸(约合20厘米)的甲壳类动物,一些居民会给予它们很好的保护。学生们会竖起警告牌,提醒人们小心驾驶,以免压到红蟹。但即便如此,仍有很多红蟹死在车轮下。”

3.蟹群海边产卵

特纳指出,一旦抵达海边的交配地,雄性圣诞岛红蟹便会挖洞同时抵御掠食者。雌蟹会在洞中与雄蟹交配,而后径直爬向大海,它们的卵会在接触海水后立即孵化。幼蟹会在沿岸海草中慢慢发育成熟,最后爬上陆地,重复这种生命周期。

4.红蟹军团闯进球场

特纳表示,包括80后在内的高尔夫爱好者都知道如何应付一年一度的红蟹入侵。她说:“高尔夫球场有一项特殊规定——如果红蟹将球碰走,你也只能跟着球走,在球停下来的地方击球。”庆幸的是,圣诞岛红蟹带来的并不只是麻烦。根据圣诞岛国家公园网站刊登的消息,它们的排泄物是重要的雨林肥料,而挖洞行为也会起到翻土和帮助土壤通气的作用。

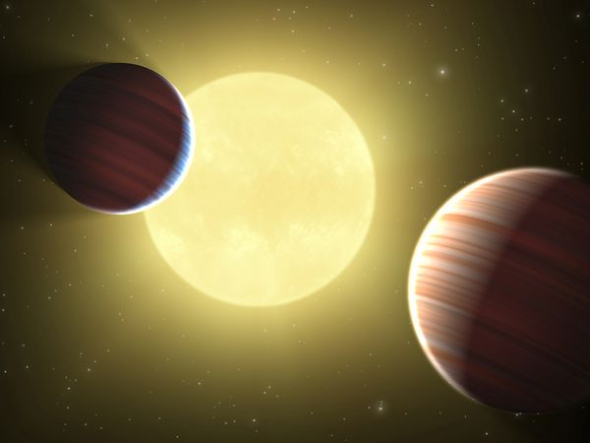

2300光年外星系或存超级地球:温度达1900度

新浪环球地理讯 北京时间8月30日消息,据美国国家地理网站报道,根据美国宇航局开普勒空间望远镜的观测数据,一个新发现的太阳系外行星系统中可能隐藏着一个“超级地球”。

开普勒空间望远镜于去年3月升空,其设计旨在帮助寻找太阳系外行星。其工作原理是“掩星观测法”——当一颗或几颗行星通过其母恒星面前时,恒星的光被局部阻挡,其亮度会出现相应的轻微下降。通过开普勒望远镜前所未有的精确测光,它能检测出这种亮度变化并反推出掩星体,即行星的存在。

在对开普勒望远镜过去7个月来的数据进行分析之后,一个来自哈佛史密松天体物理中心的科学家小组发现了两颗围绕一颗编号为“开普勒-9”的恒星运行的行星目标。该恒星距离地球约2300光年。

其中一颗行星,编号为开普勒-9b,其围绕母恒星的公转轨道周期仅为19天。而另一颗,开普勒-9C,则要花费39天公转一周。

研究人员发现这两颗行星的公转轨道具有周期性的快慢变化。这意味着这两颗行星之间陷入了“引力共振”——它们相互之间的引力互相作用,进而影响各自轨道特性。使用这些数据,研究人员得以计算出这两颗行星的质量。计算结果显示,这两颗行星都是较土星稍重的气态巨行星。

但是当研究人员试着用这两颗行星的大小去解释中央母恒星发生的亮度损失时,它们惊讶地发现了另外一颗微弱的掩星体。检测到的这一微弱信号显示有一颗更小,轨道更靠近母恒星的行星存在于这一行星系中。其轨道公转周期为1.6天。这颗行星质量约相当于1.5个地球,并且是由岩石构成的类地行星。

但研究人员还不能就此庆祝,因为这样微弱的信号存在许多干扰因素。背景恒星或双星系统中的伴星都会产生类似的信号效果。 “到目前为止,我们只能说,我们找到了一个非常有意思的信号,我们很希望我们不久就能取得更多的资料,”马特·赫蒙(Matt Holman)说。他是这项研究的首席科学家。

但即便这一信号最终被证实确实是一颗类地行星,人类也不太会希望在那里移民:根据其轨道位置推断,这颗行星的表面温度大约为1900摄氏度。关于此次新发现行星系的详细报道发表于本周《科学》杂志。(晨风)