自然

日本黑猩猩记忆力超人类 半秒记住数字排列顺序

黑猩猩Ayumu能在眨眼功夫记住一组数字的位置和顺序。

黑猩猩Ayumu能在眨眼功夫记住一组数字的位置和顺序。 日本京都大学的黑猩猩Ayumu只用60毫秒就能解决数字难题。

日本京都大学的黑猩猩Ayumu只用60毫秒就能解决数字难题。北京时间2月13日消息,日本一头圈养的黑猩猩经研究人员训练,能顺利完成一些连人类都无法实现的记忆技能。Ayumu被认为是世界上最聪明的动物,能轻易完成一系列记忆测试,比人类表现得还要出色。

它是黑猩猩Ai的儿子。日本教授松泽哲郎用30多年研究Ai的智力。Ayumu于2000年在京都大学出生,现在11岁了。作为“Ai计划”的一部分,多年来是灵长类动物研究所的研究对象。科学家开展该计划的目的是更好地了解黑猩猩智力。

Ayumu在记忆上表现得特别出色,能轻松记住屏幕上一系列数字的具体位置,然后在最短时间的记忆后准确无误地回想起来。它5岁时就比负责黑猩猩智力研究项目的教授们表现出色,到11岁已可以完成大多数人类不能完成的记忆技能。

Ayumu在不到半秒就可以记住数字及其位置,这个时间比眨眼还要快。有人对这项研究结果表示怀疑。但研究人员指出,如果Ayumu只是对这些数字有惊人的记忆力,那它仅仅通过猜测完成记忆的几率是36.2万分之一。

英国广播公司和探索频道联合制作的电视节目《绝顶聪明的动物》播出了它最近的记忆特长。它对英国电视观众来说并不陌生,2008年还在第五频道一个名为《非凡的动物》的电视节目上亮相。这只雄性黑猩猩在一系列比赛中挑战英国记忆冠军本·普里德莫尔,结果轻松将其击败。它记忆屏幕上数字位置的速度比普里德莫尔快3倍。(孝文)

浙大教师岗位津贴将不再与其短期业绩挂钩

南开大学发布“科学发展评价指标体系”

林新宏:现代大学该如何追求卓越

美康涅狄格大学一教授被控发表红酒益处假数据

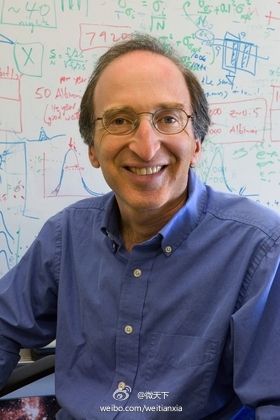

3名科学家因研究超新星获诺贝尔物理学奖

索尔-珀尔马特生于1959年,是劳伦斯伯克利国家实验室天体物理学家、美国加州大学伯克利分校的教授。

索尔-珀尔马特生于1959年,是劳伦斯伯克利国家实验室天体物理学家、美国加州大学伯克利分校的教授。

布莱恩-施密特生于1967年,他是澳大利亚国立大学斯特罗姆勒山天文台天体物理学家。

布莱恩-施密特生于1967年,他是澳大利亚国立大学斯特罗姆勒山天文台天体物理学家。

亚当-黎斯出生于1969年,是美国约翰-霍普金斯大学物理学与天文学系教授,也是太空望远镜科学协会成员之一。

亚当-黎斯出生于1969年,是美国约翰-霍普金斯大学物理学与天文学系教授,也是太空望远镜科学协会成员之一。

新浪科技讯 路透社消息,美国人帕尔马特(Saul Perlmutter)、美国-澳大利亚人施密特(Brian P. Schmidt)和美国人黎斯(Adam G. Riess)将分享145万美元奖金的诺贝尔物理学奖。诺贝尔奖委员会颁奖词指出,3人通过研究超新星现象发现了宇宙的加速膨胀。

日本专家研发新型太阳能电池 吸光率提高近百倍

日本冈山大学的研究人员最近开发出一种利用氧化铁化合物制成的新型太阳能电池。该太阳能电池的吸光率是以往硅酮制太阳能电池的100多倍。

据冈山大学研究生院教授池田直介绍,除可见光外,这种太阳能电池还能够吸收以往太阳能电池无法利用的红外线发电。因为能够产生热量的物体都会发出红外线,因此各种发热设施都可能成为新型太阳能电池的发电来源,而且在雨天和夜间也能发电。

制造这种新型太阳能电池的氧化铁化合物呈粉末状,可以薄薄地涂抹在作为媒介的金属上,因此新型电池形状更加多样,而不仅是平板状。

池田直说,争取2013年让这种新型电池达到实用水平,并把制作电池的成本降至每千瓦1000日元(约13美元)。(蓝建中)

王国维:大学问家必经过三境界 藏于古人三句诗

《人间词话》王国维著上海世纪出版集团

王国维(资料图片) 新华社发

青年王国维以诗人的灵动、美学家的敏感、哲学家的参悟,串联了晏殊的《蝶恋花》、欧阳修的《蝶恋花》、辛稼轩的《青玉案》三句话,把本来不相干的三句名言连缀成“三境界”说,将历史上无数大事业家、大学问家成功的秘密结晶于文学意象之中。

《人间词话》云:

古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境也。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境也。此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词,恐为晏、欧诸公所不许也。

王国维深入研究过的,有老子、孔子、孟子等大哲人,有屈原、陶渊明、杜甫等大文学家。王国维又深入研究过许多的外国哲人,有希腊的苏格拉底、柏拉图,有德国的康德、叔本华,有英国的莎士比亚、拜伦,有俄国的托尔斯泰,等等。

他从这些伟人中发现,他们的成功有共同的内在逻辑,而那种逻辑正在这晏殊的、欧阳修的、辛稼轩的三首词三句话中。

国学应设为独立学科:利于传承 培养文史哲融通人

——姚奠中、刘毓庆、郭万金国学三人谈

郭:近几年来,不断有学者提出在大学设立国学专业的建议。据说最近提出并支持这个建议的是李学勤、袁行霈、纪保成等在学术界威望很高的几位学者。但是把这个建议放到国务院学科评议组征求意见时,赞成的却只是少数,百分之六七十的评委反对。这个消息,虽没有完全获得证实,但建议被否定却是事实。对这个建议被否定,很多人感到不可理解。国学明明是一个与西方学术不同的学术系统,为什么却不允许她进入现代大学设置的学科体系中呢?

刘:关于国学作为一个专业的问题,我们上次也曾谈到过。前几年关于国学是否设立学科的问题,就在大学里广泛征求过意见,结果被否定了。虽然出乎意料,但仔细一想,似乎被否定也是必然的。因为如果把它作为一种研究对象,一具体化,便落实到了文、史、哲三个学科上,不是属于历史的课题,便是属于文学或属于哲学的课题。这等于说国学只是一个抽象的概念,无法具体化。同时,现在大学教育制度、专业设置,都是引入的欧美或苏联的模式,是在西方学科概念的指导下进行的。国学中原有的内容,已经被西方的学科分类支解了。而且在近一个世纪的学术发展与学科概念强化中,现存的一切,都已变成了“合理的存在”,为绝大多数学者所接受。所以一旦有人提出国学来,人们必然要问的一个问题是“国学是什么?”紧接着便对这个概念进行讨论,并且用西方所谓的科学观念对这一概念进行审核、分析,最后得出的结论只能是:这不是一个科学的概念。从而给予否定。

姚:这里存在着两个问题,一个是用西方化的所谓科学观念来审查中国传统学术,就像拿着一双西洋女人的高跟鞋,来审核中国男人的脚一样,这自然是不会合适的。但不能说这脚就不是脚。另一个是从概念出发讨论问题,其结果只能是游离开事物的本身,对解决问题没有多少意义。

郭:可是现在人们恰恰是在概念上纠缠。但概念问题越讨论越复杂,就像关于“文化”这个概念的讨论一样,本来大家心里都明白它“是什么,不是什么”,可是一讨论,竟然出现了150多种不同的定义,更让人无所适从了。现在严格地说,许多人考虑的是国学的概念,而不是国学的本质。

刘:陈佩斯和朱时茂关于争夺胡椒面的小品,就很能说明问题。两人开始争夺的是胡椒面,可是后来却变成了争夺曾经放过胡椒面的空瓶子。争夺已变得没有了意义,但两人还在争。现在关于国学概念的争论,其实争的就是“空瓶子”,倒不如返回来好好思考一下国学的本质。

郭:思考国学的本质,看来还需要把西方所谓的“科学观念”还有一些概念先搁置起来。不然,孔子也会变成西装革履的牛津大学教授的。一个多世纪以来,中国学术界把大量西方的概念引进来,使许多中国原来的东西都变了味。比如现在的一套汉语语法体系,就是从西方搬来的。结果百分之九十以上的中国学生都感到学习汉语语法,对学习课文和练习写作没有意义,相反对学习英语却有帮助。尽管说这套语法体系,可以解释百分之九十五以上的汉语语言现象,但有百分之五解释不了,就说明是有问题的。人和猴子的基因,只有不到百分之一的差异,可是猴子是猴子,人是人,这便有了两种截然不同的结果。如果不放弃西方的一套所谓科学观念,不仅“国学”无法进入大学的教学体系,就是设立了学科,也会面临许多尴尬的。比如所谓一级学科、二级学科的问题,应该如何划分。如果按这种思路走,岂不是又落入了文、史、哲分科的圈套吗?这也正是人们反对国学立专业的主要原因。

姚:这个问题说简单也很简单。比如在大学现有的学科中,有哪个学科能够代替“国学”?文、史、哲三个学科相加是否就等于“国学”?国学中的价值观念、经典智慧、思维方式等,有无学科承担其传授的任务?现在对这些问题的回答,只能是否定的。既然“国学”有不可替代性,不管“概念”是否“科学”,是否合于西方的“科学观念”,设立学科都应该是必要的。

刘:确实在现在大学的专业设置中,还没有哪个学科是可以替代国学的。有人认为只要把文、史、哲学科中的一部分合在一起就是“国学”了,这显然是不正确的。现在有些学校就是采用“合”的办法,树起国学研究院或中心招牌的。但“合”了后,搞文学的仍然搞文学,搞历史的仍然搞历史,搞哲学的仍然搞哲学,三者仍不能产生融会、联系,这与分并没有什么两样。像这样构建专业,自然是没有意义的。虽然说“国学”是文、史、哲不分的学术形态,但“合”不等于“不分”。而且国学的内容也不是现有的文、史、哲三个学科可以概括的。比如,传统的经、史、子、集四部分类。“史部”固然可归于“历史学科”,“集部”也可姑且归于“文学学科”,那么“子部”呢,“哲学学科”能否概括子部中复杂的内容呢?居四部之首的“经部”又该归属于哪一个学科呢?在欧美国家的大学里设有神学一科,或设有神学院,负责欧美国家民族经典——《圣经》的研究与诠释。影响我们民族几千年历史的经典,以及几千年积累起来的文化智慧,为什么就不能为之设立一个独立的学科来研究并传授呢?

姚:现在的学科划分,看来有点太绝对了。不管应该分不应该分,一律都要分,这与西方的思维方法有关。西方人的思维是分析性的,分析性思维对于条理、归纳事物,搞科学研究确实有好处。但也带来了很多弊端,只看到局部,而看不到整体,在很多情况下会导致事物走向反面。就像《庄子》里所讲的倏、忽为浑沌开七窍的故事一样,浑沌的眉目是分开了,可是它的生命却消失了。国学也是这样。现在的文、史、哲学科中虽然说有国学的内容,但所包括的只是国学中的“支体”,在文、史、哲的划分中,国学中的灵魂早已经丢失了。就像解剖学上讲人体结构一样,虽然五脏六腑的功能分析得头头是道,可是却无法说明生命在哪里。中国的思维是综合性、整体性的,虽说没有西方人分析的细微、条理,但所把握的往往是本质性的东西。

刘:学科划分过细,把人的视野、器量都局限住了。半个多世纪的现代教育没有培养出一个大家公认的大师级人物来,不能说与学科划分没有关系。因为很多学者都因为学科归属的原因被定了位。不要说文史哲兼容的“国学”不被认可,就是搞先秦文学的人突然来搞明清文学,也会被搞明清文学的学者认作是“圈子外的人”,而不被接纳,甚至排斥。在一次先秦史学会组织的学术会议上,我发了言,当场就遭到了一个老学者的批判,随后还教训我:“你以为先秦史是好搞的?这要懂文字学,要懂训诂学,要懂考古学,要懂历史地理学……”他一连举七八个“学”,意思是:趁早回去搞你的文学去吧,不要来历史学界凑热闹。因为是老先生,我只能虚心接受教训。好在我发言的那篇文章刊登后,得到了北京大学历史系赵世瑜教授的赞许,并在他的博客上向同行推荐,这才使我得到了一点安慰。学科间的排斥如此激烈,没有现代学科意识的“国学”又如何能被学术界接纳呢?如果设立国学学科,肯定会被一些人认作是“四不象”,甚至展开批判。

美大学研制出廉价外骨骼 瘫痪患者可重获自由行

美国大学生奥斯汀·惠特尼半身瘫痪,但在同学们的热心帮助下,他借助一种新型的外骨骼自己走上了毕业典礼的舞台。美国《大众科学》网站8月30日的报道讲述了这个动人的故事。

对于健全人来说,走上毕业典礼的舞台不过是轻而易举的事情。不过,对于下肢瘫痪的加利福尼亚大学伯克利分校学生惠特尼而言,能走上台亲手接过校长手中的毕业证书却是来之不易的巨大成就,而帮助他实现这一梦想的正是伯克利分校人机工程实验室的老师和同学们。

2007年,刚刚高中毕业的惠特尼因为酒后驾车,在一起严重的交通事故中脊柱受损,从此丧失了行走能力。生性坚强的惠特尼不愿在轮椅上度过此生,在2010年8月,他接到了伯克利分校人机工程实验室负责人哈梅奥恩·凯兹罗尼的电话。过去几年中,凯兹罗尼教授的实验室一直在美国军方的资助下进行人造外骨骼的研究,而他联系惠特尼的目的则是希望后者参与实验室一项全新的实验项目:开发一种廉价轻便、能帮助截瘫人士恢复行走能力的外骨骼。

早在1965年,美国通用电气公司就开发了世界上第一款动力外骨骼“哈迪曼”。虽然这只重达1500磅(约合680公斤)的庞然大物并不实用,但是它的基本原理仍为如今的类似产品所沿用。凯兹罗尼实验室此前开发的外骨骼都价格高昂,而凯兹罗尼教授给学生们的新课题是制作出造价不高于1.5万美元(约合9.6万元人民币)的新型外骨骼,因为只有这样的价位才能为大多数截瘫患者所接受。

事实证明,学生们出色地完成了凯兹罗尼教授交给他们的任务。虽然在毕业典礼仅剩几天时间的时候,新款外骨骼仍然问题不断,但在惠特尼与实验室同学的共同努力下,全新的动力外骨骼“惠特尼”终于如期问世。

“惠特尼”沿用了凯兹罗尼实验室2000年时开发的“伯克利下肢外骨骼技术”,其设计完全基于简单廉价的理念:不仅动力马达和感应装置的数量都远远少于其他同类型产品,而且还大量使用了足球护腿板这种在体育用品商店就可以买到的成品。谈起毕业前一个月大家一起在实验室加班加点的忙碌时光,参与研制的学生麦金利表示:“这就像是一场电视游戏节目,我们必须在十分有限的时间里解决一个又一个难题。”

毕业典礼当天,排在最后一个上场的惠特尼稳稳地走上台,从校长手中接过了证书。实验大获成功!不过兴奋的实验室同学们在短暂的休息之后便重新投入了“惠特尼”的改进工作之中,而惠特尼也正式获得了他大学毕业后的第一份工作:仿生人工下肢测试员。