自然

广东清远发现宋代书法家米芾墓

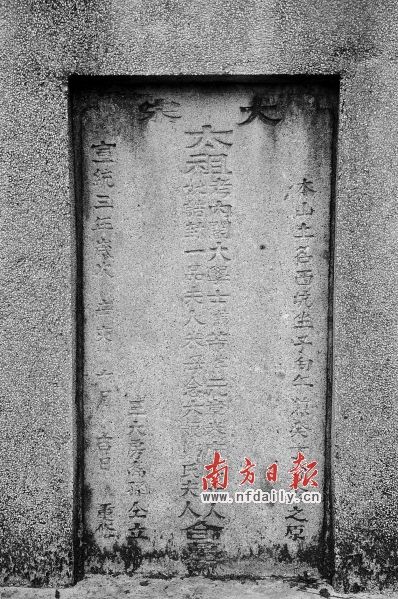

清末米氏后裔所立米芾墓碑。

清末米氏后裔所立米芾墓碑。

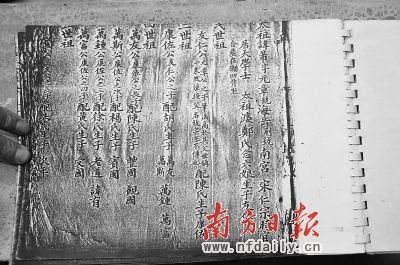

清代手写《米氏族谱》中对米芾墓葬的记载。高峰 供图

清代手写《米氏族谱》中对米芾墓葬的记载。高峰 供图

该墓是米芾的衣冠冢还是真墓,仍需进一步考证

近日,清远市清新县文化部门在进行文物普查时,偶然发现北宋大书法家米芾的墓葬。该墓是米芾的衣冠冢,还是真墓?还需要进一步考证。

清远米芾墓或始修于元末或明初

广东省民间文艺家协会会员、清远市民间文艺家协会副主席高峰介绍,清新县第三次全国文物普查员在该县秦皇山一带考察时,偶然发现一座古墓,墓碑上刻有“米元章”3个石刻大字,这引起了专家们极大的兴趣。经初步查实,这正是北宋著名大书法家米芾的墓葬。

古墓的石碑上记载着:“大宋太祖考内阁大学士讳芾字元章米府君大人、妣诰封一品夫人米母念六娘郑氏夫人合葬墓。”该墓于清宣统三年(1911年),由米氏后裔重修。

经查阅民国版《清远县志》记载:清远境内的湴塘村米氏,“乃芾裔也,芾十世孙由襄阳于元世迁居湴塘(今清远境内)”,有族谱记载。

据清新县光绪年间编写的《米氏族谱》手抄本记载,“太祖讳芾字元章……太祖婆郑氏念六娘,生子友仁,合葬在獭凹背。”到了米芾第十世孙,从湖北襄阳南迁到今天的清远湴塘村,开创了清远米氏700年的家族史。高峰推测,清远的米芾墓可能始修于元末或明初,清代多次重修,清新县湴塘村的米氏族人,是米芾的嫡系后人。

10多年前清远米芾墓曾遭盗挖

此前,北宋米芾墓一直被认为是在今天的江苏省镇江市鹤林寺西南黄鹤山北坡下,1984年,镇江市政府对米芾墓进行了重修。此次在清远发现的米芾墓是衣冠冢,还是真墓?这是文史专家们追寻的问题。

清远文史专家在向当地群众进行调查时了解到,10多年前,清远米芾墓曾遭人盗挖过。盗墓者以为墓中藏有大量金银财宝,但一直挖到装有逝者骨殖的“金塔(瓦罐)”,也没有挖到值钱的宝贝。数十天后,米氏后人发现祖墓被盗,于是捐资重修。

当年参与重修祖墓的老人回忆,在米芾墓的第一层安放了一个“金塔”,而“金塔”下约0.5米的第二层,才安放有米芾生前的玉佩腰带,如今,玉佩腰带被村民取回放在家中珍藏。墓的第三层则安放了一块瓦片,瓦片上画有埋葬祖先骨殖的地图。

很可能是埋有米芾骨殖真墓

高峰说:“如果村民所说的情况属实,则清远米芾墓很可能是埋有米芾骨殖的真墓。”支撑这一观点的理由是:一是根据南方衣冠冢的特点,在“金塔”中会安放一块写着祖先生平及官衔的铜牌或银牌,但清远米芾墓中没有发现铜牌或银牌。

二是南方人在某个地方定居后,一般会回到原籍取走祖先的骨殖,到新的定居点重新安葬,清远米芾墓很可能是后人将祖先骨殖迁葬到这里。

三是据江苏的文史专家严其林考证,米芾之子米友仁于南宋绍兴年间,曾往南迁葬过米芾墓。这与清远《米氏族谱》中记载的内容相符。

■链接

米芾(1051—1107),字元章,号襄阳漫士、海岳外史,官至礼部员外郎,人称“米南宫”(南宫为礼部俗称)。祖籍山西太原,后迁至湖北襄阳,世称“米襄阳”。能诗文,擅书画,与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称“宋四大家”。

南方日报记者 刘俊

多城市出租车运价上涨 专家建议允许行业个体化

据新华社电 在油价上行的背景下,各大城市出租车运价迎来新一轮上涨。专家建议允许出租车行业个体化,不过此建议引起管理方的担心,他们担心将出现管理困境。

油价上涨各地出租车调价

在油价上行中,4月至今各地出租车涨价潮已经袭来。长春、北京开征出租车燃油附加费1元;南宁增至2元,深圳增至3元。大连设立“时距并计”计价方式,当出租车时速低于12公里运行满5分钟后,收取每分钟0.3元的“等时费”。

上海将于6月13日举行听证会,听证方案一是起步价由现行的12元/3公里调整为13元/3公里,二是超起租里程每公里单价由现行的2.40元调整为2.70元。

专家建议个人可以跑出租

如何解决出租车调价困局?

其一,有无可能彻底解决“份子钱”问题?

目前出租车公司使用的经营权是政府以“特许经营”方式转让,有的城市一辆出租车经营权高达上百万元,保证金和“份子钱”等是取得经营特许权的售价。

中国社科院曾有一份研究报告认为,出租车行业不需要高新技术投入和巨额资金,且政府收税比公司收入少得多,只要管理方法得当,“出租车行业可以个体化”,从根本上解决“份子钱”问题。

上海市交通港口局负责人提出,出租车行业个体经营者,难以承担重大交通事故等风险,且更难以管理,将出现“既管不住人,也管不住车”的被动局面;如上海、北京等特大城市,出租车从业人员超过10万,管理困境难以想象。

油价上涨乘客司机被动承担

其二,如何消除油价上涨中的“不公平因素”?

复旦大学能源经济与战略研究中心常务副主任吴力波认为,在本轮油价上涨中,消费者和出租车行业都成了被动承担者,而上游定价不透明。她认为,真正问题是成品油价格形成机制,不合理的是中石油、中石化等油企利润率不透明。破解“被动涨价”的关键,是理顺上游产品价格形成机制。

经济学家建议增加公众调价话语权

其三,能否增加乘客等对调价的“话语权”?

经济学家曹和平指出,国际上垄断企业的合理利润应该比通胀率高1至2个百分点,但国内石油企业的利润率已高于这一标准。专家认为,在上游产品涨价中,公众监督权不容忽视。

斯洛文尼亚小熊误入寻常"百姓家" 并无离开意愿

Medo在为拍照摆造型

据外媒报道,斯洛文尼亚一只3个半月大的小棕熊4周前误入中部小镇Podvrh的一个人家,随后被这家人收养。

据报道,小棕熊可能是被妈妈抛弃后来到Logar家院子的,他们收养了小棕熊并给他取名为 Medo,是斯洛文尼亚语“熊”的意思。

Logar一家正在申请政府同意他们在院子里修一个饲养Medo的围场,但斯洛文尼亚环境组织和动物组织的专家认为Medo还是应该被送往专门饲养野生动物的地方。

Medo拥抱Logar一家的宠物狗(左图),Medo调皮的爬树(右图)

专家表示,虽然小棕熊现在还很可爱,但随着它不断的生长,事情可能会超出人们可以控制的范围。

目前这只小棕熊已经成为了全镇的焦点,在社交网站Facebook上,Medo拥有超过550名粉丝。

尹明、李家熙主编《岩石矿物分析》第四版首发

我国著名地震工程专家周锡元院士逝世

曹操墓室顶部发现盗洞 疑是三国归晋后被盗(图)

曹操高陵广场正在进一步扩建

墓室顶部发现盗洞 专家称如果确定为两晋时期被盗,许多学术问题将有新解

发现

勘探出多个曹操陪葬墓;

发现地面建筑遗址;

确定曹操墓早期盗洞年代;

证实曹操墓曾被二次打开。

如果

“如果确定曹操墓被盗的时间是两晋时期,则许多学术上的问题就会有新的理解……在发掘之初,就有一个重要现象,即那些没有刻魏武王的石牌都保存得非常完整,而刻有魏武王的石牌却没有一个完整的,这不是一个偶然现象。”

成都商报记者牛亚皓河南安阳摄影报道

近日,有知情者告诉成都商报记者,曹操墓在经过一段时间的发掘后又有多个新发现,取得重大突破性进展:勘探出多个曹操陪葬墓;发现地面建筑遗址;确定曹操墓早期盗洞年代;证实曹操墓曾被二次打开等。而随着发掘的进一步开展,更多谜团浮出水面……

<<现场

二号墓一侧勘探数个陪葬墓

5月31日下午4时,河南安阳县安丰乡西高穴村,气温38摄氏度。在曹操高陵考古发掘现场,不少工人在广场边铺设新的地砖。

曹操高陵展厅仍没对外开放。“展厅还没交工。何时开放还不知道。”曹操高陵后勤与保卫处负责人郑虎山说。

整个考古工地的范围已扩大数倍,新的围墙内,在二号墓一侧,已经挖出几个坑,多名工人蹲在坑里用铲子小心挖土。

一名参与考古发掘的知情人士告诉成都商报记者,经过对考古工地周边区域的大规模勘探,在二号墓一侧已经勘探出数个曹操陪葬墓,曹操墓本体发掘近半年时间,曹操墓陵园的范围已基本确定。

<<盗洞

早期盗洞年代为西晋?

根据曹操高陵考古发掘队往日公布的信息和成都商报记者的实地观察,二号墓即曹操墓墓室顶部有两个盗洞,一个直径约一米的盗洞为当代盗洞,一个直径约两米的盗洞最初被专家鉴定为古代。

上述知情者向成都商报记者透露,随着考古队的进一步研究,已初步判断其中一个早期盗洞的年代为西晋。“考古队是根据盗洞开口的地层关系来判断盗洞年代的。”

记者在现场观察到,盗洞的开口直接通到墓室顶部,上面被地层叠压。“说明其年代不可能是现代,但又不可能距曹操去世的时间太远。”

上述知情者说,“如果确定曹操墓被盗的时间是两晋时期,则许多学术上的问题就会有新的理解,比如墓室内出土的大量物品出土时都被打碎,尤其是那些标识有曹操身份的文物,像石圭、石璧、陶鼎和那些刻有魏武王的石牌等。在发掘之初,就有一个重要现象,即那些没有刻魏武王的石牌都保存得非常完整,而刻有魏武王的石牌却没有一个完整的,这不是一个偶然现象。”

“到底何时被盗、何人所为,被盗出什么文物,有没有被盗文物的铭牌记载等等,专家进一步研究确定后都会给出答案。”

<<进展

发现地面建筑遗址

上述知情者还称,随着考古发掘的进展,考古队已经发现曹操墓地面建筑遗址。“所谓地面建筑,就是曹操去世时在地面建设的房子,是后人用来祭奠他的。《三国志﹒魏书﹒文帝纪》中记载:“黄初三年,曹丕曾下令毁去其父亲陵园上的陵屋,将里面陈列的曹操生前的衣服收归府库。曹操的大将军于禁曾经被陵屋的壁画内容气死。”

成都商报记者在考古现场看到,曹操墓附近的考古工地,有几处被考古队员划定的圆圈和方形痕迹,排列有序。“这些遗迹就是建筑柱洞,由于发掘面积较小,其建筑结构还不清楚。”一位队员说。

四大谜团仍存疑

{1}令人费解的“磬形坑”

成都商报记者在考古工地还发现,曹操墓墓道的两侧有多个左右对称的磬形坑,有两个已被挖开。“很奇怪。”上述知情者说,“磬形坑中除了发掘出一块墓砖之外,别无所获。在磬形坑右边的长方形坑内,发现了大量铁钉,钉子都呈规则排列,信息显示没被盗过。都空空如也,但又都经过夯筑。几个专家来看过,都摇头说这是难解之谜。”

{2}墓室内的“未知”女性

目前,二号墓的发掘已经基本结束,据专家推断,曹操墓有被二次打开的迹象。“这个现象十分重要,它关系到曹操墓中墓主人身份的认定。”

据考古队之前公布的信息,在曹操墓墓室内发现三个人头遗骸,专家鉴定认为:其中的男性可确定为曹操;而另两位女性身份未知,一名50岁左右,一名20岁左右。据《三国志﹒魏书﹒后妃传》记载,曹操夫人卞氏是合葬进曹操墓的,而卞氏死时70岁左右。“这一直是个不解之谜。”上述知情者说,“鉴定是经过其牙齿磨损程度来判断的,但这难免会出现偏差。”

{3}出土宝物与“遗令”不符

考古队从二号墓里发掘出土多枚玛瑙和玉珠。这与史料记载的曹操生前要求不葬金银珠宝的遗令不符。

对此,考古队的解释是:“发掘出的珠子中除了一颗无色珠子外其他的中间都有孔,并有使用过的痕迹,应该是其生前随身佩戴之物。据《三国志﹒魏书﹒武帝纪》记载,其生前要求殓以时服,也就是其死时要穿着其平时的衣服入葬,这些珠玉如果是其生前衣服上的缀物,死后入葬时当然不能与其分离。”

{4}“翡翠史”可能提前千年

“只有那颗无色、透明的珠子没有钻孔,被有些人认为是玻璃种翡翠,考古队可能会对它进行专门的检测。”上述知情者说,如果这个珠子确实是翡翠,这将改写中国使用翡翠的历史。根据目前公开的资料,中国使用翡翠的历史不会早于明代。

上述知情者告诉成都商报记者,不久后曹操墓所有出土的文物都将从安阳被运至河南省考古研究所,进行最终的修复、化验和鉴定,“结果或许会引发曹操墓新一轮的轰动”。

拓宽河道挖出两座古墓 初步鉴定为明清墓穴(图)

在河道拓宽的过程中被挖出的墓穴

工地负责人小秦介绍说,上午挖掘机在进行作业时,突然就挖出一堆青砖来,他们发现这里是一座墓穴,看起来年代很久远,于是停止了施工。小秦说:“当时我在另外一处工地,下午才赶到这里,然后就报警了。听工人们说,有一个精神不太正常的人在河里洗澡,然后光着身子进去过一次,此外再也没别人进去过。”

记者在现场看到,两个墓穴挨在一起,直径一米左右,距离地表不足一米。由于挖掘机的施工作业,墓穴被挖断,青砖和木材散落了一地,墓穴下半层被泥土堵住,现场没发现任何文物。

下午5时许,济南考古所的专家赶到,他初步判断这是明清时代的墓穴。“这个墓穴规模不大,通过文物来判断年代是最为准确的,但现场并没有发现任何文物,所以具体情况还需要发掘之后才能判断。”考古所的专家表示,按照文物保护法的规定,此处工地应该暂停施工,考古所也将尽快安排人手进行保护性发掘,看能不能抢救出一些文物。他还叮嘱工地负责人,以后碰到类似的情况,一定要尽快汇报,不要搞得像今天这么被动。

考古所的专家还向记者介绍说,腊山分洪河周边有很多古墓,3月份就在附近发现一座大规模的北齐“太妃墓”。

学者初解骨刻文"密码" 找出部分图文所对应汉字

中国考古人员7年前在山东省东部发现的130多块兽骨上所刻的数百个神秘图文一部分已获得“破解”。山东东夷文化学者丁再献通过研究比对,找出了其中110多个图文所对应的现代汉字。

丁再献根据汉字演变规律,并结合史料对兽骨上的所有图案进行解析,目前已解出包括“尧”“舜”“禹”等在内的110多个汉字,并依照骨刻文、甲骨文、金文、篆书、隶书的顺序书写出不同时期文字的演变过程。

2004年,山东昌乐县民间收藏爱好者在昌乐县袁家庄古遗址上采集陶器标本时,看到当地正在施工挖掘的农民丢弃了许多亚化石状远古兽骨。经过清理,可见骨腔内、骨臼头上有许多刻划痕迹明显的图案符号。此前类似兽骨在中国其他地区也曾被发现。

2008年,来自北京和山东的7位考古专家对这些符号进行专门研讨,推定骨头上的图案应为中国早期文字符号,并将其定名为“骨刻文”。

这些图文符号属于阴线刻,笔画婉转曲折,多为弧笔和曲笔。曾任国际摩擦学会副主席的薛群基院士认为,“骨刻图案的形成,应是人工所为。”

山东大学美术考古研究所所长、山东省文史书画研究会副会长刘凤君教授最早认定骨刻文为一种早期文字。他说,骨刻文在山东昌乐、寿光、桓台、章丘、邹平、淄博、青州和诸城等地比较集中,内蒙古赤峰、关中等地也有不少发现。

为确定兽骨的年代,中科院考古研究所碳十四实验室,不久前对在寿光圣城遗址龙山文化晚期(属于骨刻文中晚期)灰坑出土的“寿骨60”,进行了碳十四年代检测。报告显示,“寿骨60”的年代距今有3700年历史。

“目前全国已经有一些感兴趣的专家,开始对这一神秘的图形文字进行解读,但解读方法各异,主流的解读方式是直译,即看图解字。”刘凤君说。

有着东夷文化基础的丁再献研究骨刻文发现,汉字不仅依据动物、飞禽及物体形象而创造了象形文字,就连炎、黄、蚩、颉、昊、颛、尧、舜、彭翦和大禹等东夷人文始祖的形象也成为汉字的原型,甚至还发现了一些半象形、半会意字。

根据史料记载,生活在山东以及附近土地上的古人类,最早被称作东夷人。东夷文化从距今8300年前的后李文化起,历经北辛文化、大汶口文化、龙山文化、岳石文化。

丁再献以“寿骨2”的骨臼照片为例说,他在上面相继发现了“炎黄结盟”图、“颛顼师昊”图、“颛顼诲喾”图和“仓颉待沮”图等,多位人文始祖同镌一块骨臼上。在其余的骨头上,他还解读出以凤为首的群鸟图、欢庆图、彭翦拜祖图、东夷盛世图、黄帝耕作图、占卜记事图、战场图、人兽奔驰图、狩猎图、春游图等。

他认为,“书画同源”,中国绘画和书法关系密切,两者的产生和发展相辅相成,中国汉字很可能是由图画演变而成。

丁再献说,这些研究成果都将收录到其所著的《东夷文化与山东——骨刻文举要》一书中。《举要》表述通俗易懂,以文字解读配图的方式,自右向左依次为骨刻原图、骨刻文、甲骨文、金文、篆书、隶书,展示文字的演变过程。

但对于研究成果的鉴定,丁再献认为,首先应接受群众评价,“文字人们普遍常用,如果连一般读者都看不懂,即便与会专家们都签字给予肯定,也没有太大意义。”

迄今为止,中国已发现的时代最早、体系较为完整的文字,是在河南安阳出土的商朝王室用于占卜的殷墟甲骨文,这一发现使中国与以纸草、泥板、石板为文字载体的古埃及、古巴比伦和古印度并列世界文明古国。

最近几十年,中国各地先后发现了一系列较殷墟甲骨文更早、与汉字起源有关的出土资料,包括原始社会晚期及有史社会早期出现在陶器刻画或彩绘符号,还有少量刻写在甲骨、玉器、石器等上面的符号。其中骨刻文相比较,应为当时最成熟、最规范的文字。

刘凤君对丁再献等学者对骨刻文的破译持肯定和鼓励态度,但他表示,由于是新发现的事物,没有经验可以借鉴,当年甲骨文的发现和破译也有着类似经历。(刘宝森)

宋代白釉划花钵 从狗食盆子到国家二级文物(图)

宋代白釉划花钵

宋代是我国瓷业发展史上的一个繁荣时期,出现了五大名窑。今天要讲述的是一个文物“幸运儿”,它产自五大名窑之一的定窑,出土后曾被作为狗食盆子苦捱了几年,终于偶遇“知遇之人”,在济宁博物馆里安了家。它就是一一一宋代白釉划花钵。

看上去像个柳编的小篓

第一眼看见宋代白釉划花钵,有点像个柳条编制的小篓。象牙白色的底子,横横竖竖的褐色条纹。这种样貌在宋代堪称造型艺术与制作工艺完美结合的产物。当时,工人先是制作好瓷胚,再画上柳条编织的图案。在瓷胚还没干透的时候,刻划上柳条花纹,最后入窑烧制,成为精致的容器。这个宋代白釉划花钵的“脚上”还划有一些弯曲的花纹,在横竖格纹中,更透出几分生动。

宋代的五大名窑分别是汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑。其中,定窑以生产白瓷为主,位于河北省曲阳县。定窑白瓷的釉色白中闪黄,相当于今天上的清漆,增加了器具的光泽,而且可以防止色料的一些有毒物质出来。在宋代,河北的瓷器能卖到济宁来,其品质应该经得起考验。

曾是一只农家狗食盆子

这件宋代白釉划花钵怎么来到济宁市博物馆的?还有着一段戏剧化的故事一一一犬口夺宝。济宁市文物局的原局长宫衍兴一谈起此事就乐得合不拢嘴。

据介绍,从1979年到1982年,济宁文物工作很大一部分就是寻找散落民间的文物。1979年的麦收时节,宫衍兴像往常一样骑着大梁自行车,来到泗水县田间地头进行“拉网式搜寻”。天气非常炎热干燥,宫衍兴忙活了一天,随身携带的水壶也见底了,他口干舌燥。

正巧一个农家院落就在不远处,宫衍兴紧蹬几下自行车,打算找村民要点水喝。当时,一位村妇在家里,也很热情,可是拿起水壶,里面却没水了。“那位大嫂便问我喝井水吗?”宫衍兴说,以前井水很干净,人们经常直接就喝,更何况自己已经非常口渴,忙点头答应。

井在后院里,宫衍兴来到后院时,院中拴着的一只小狗,见到陌生人“汪汪”直叫。宫衍兴一边喝水,一边就注意着小狗。他忽然发现,小狗跟前的狗食盆子非同寻常。从事文物工作那么多年了,宫衍兴有着非常敏锐的判断力。他告诉记者,盆子的颜色、造型、刻花等让他一眼断定,那就是宋代的物品。

得知狗食盆子的来历后,宫衍兴更加相信自己的判断。原来,那盆子是村妇家人在挖地时刨出来的。因为忌讳,没有拿到屋里,给小狗做“饭碗”已经好几年了。这小狗的“饭碗”便是如今陈列在博物馆里的宋代白釉划花钵。宫衍兴将自己的身份表明给村妇,并告知要买回这件文物。村妇听得哈哈大笑,小狗吃食的物件,又脏又破,竟然还有人买?!她当即表示送给宫衍兴,坚持不收钱。理由很简单,死人用过的东西不吉利,用来卖钱会更不吉利。就这样,一次偶然找水喝,找到了宋代珍宝。

幸运成为国家二级文物

宋代白釉划花钵刚收进文物局时,身份并不是十分“显赫”,直到国家文物局的专家到来。因为宋代白釉划花钵在做小狗“饭碗”时,被狗爪子挖出了一条缝,宫衍兴并没有特别重视它。上世纪80年代,国家的文物专家到济宁鉴定文物,瞥过房间角落处的宋代白釉划花钵,直接定级“国家二级文物”。“它上面有点残破。”宫衍兴说,专家们笑了,“是啊,没残破那就是国家一级文物了!”大家这才明白宋代白釉划花钵的真正价值。

宋代时期,定窑生产了大量的白瓷,北方老百姓都在普遍使用,按照“物以稀为贵”的原理,本来不是什么稀罕物件。可是瓷器,这种物品容易破碎,特别不易保存,一个家庭能用几十年的碗恐怕也不多见。而在建国后的一段时期,老百姓即便挖出没有损坏的古代瓷器,也往往因为忌讳,常常扔掉,甚至当场打碎。这也成就了流传至今瓷器的宝贵。尤其是这种具有代表性的白釉划花瓷器,犬口脱险,更是幸运异常。

安陆市发现清代试卷 紫金路小学一教工捐出(图)

本报讯(孝感晚报记者 卫冬 通讯员 陈柳)安陆市紫金路小学,日前在收集校史文物资料时,该校一教工捐出三套清(光绪28年)乡试、会试试卷。昨日,该校首次对外展示了其珍贵试卷。

安陆市紫金路小学,前身为清乾隆重臣和珅外祖父嘉谟主持兴建的汉东书院。据记载,书院隶属德安府,兼具皇家图书馆、书籍出版、人才培养和举荐等功能。书院负责人“山长”,由地方行政长官兼任。

这三份汉东书院“禀生”——陈武、陈培庚、陈善参加乡试和会试的答题试卷(清代秀才分三等,成绩最好者称“禀生”)。试卷中,陈培庚、陈善的答卷,分别是《达巷堂人曰大哉孔子》和《俄主专制英主立宪美主共和政策之宗旨不同国民之感动议扶其利病得失之数策》。但陈武的试卷,却是“中式算学”,试卷要求用《论梅式所创弧角算法》,论证试卷中的几何图案。

当地教育专家称,清代试卷、尤其是“中式算学”试卷的发现,对了解掌握清代数学研究具有相当重要作用。