情感驿站

揭秘德国地下存储核废料盐矿(图)(3)

7 盐滴

2010年6月,Asse II的一名员工使用聚光灯照射岩石移动导致Asse II核废料储藏设施出现的裂缝。废盐矿内出现的裂缝导致水渗入并溶解岩盐。政府现在担忧的是,这一地区的地下水已经被放射性废料污染。目前,每天从废盐矿抽出大约3170加仑(约合12万公升)饱和盐水,以阻止与泄露的核废料混合在一起。诺丁说:“但我们不知道这种措施还能继续多久。这也就是为什么我们需要抓紧时间移除这些废料。”

8 核废料“翻筋斗”

拍摄于上世纪70年代,鱼眼镜头下的Asse II内部景象,一辆装卸机将一桶桶的核废料推过一道筑堤。当时,这些来自核电站的废料仍堆放在这个废弃的盐矿。低放和中放放射性物质包括有毒铀、铑以及钚。诺丁表示,由于缺少存放记录,没有人确切知道废盐矿内储存着多少桶核废料,因此也就没有人知道负责移除的人员可能面临多大的健康风险。他说:“矿内的放射性物质对工人来说可能太过危险,不能进行移除工作。我们必须确定是否存在这种可能性。”

9 吊架控制

2009年6月拍摄于Asse II其中一个密封储藏室,装填站的一个吊架控制设备已经废弃。德国联邦防辐射办公室计划在2010年年末或者2011年初对储藏室进行钻孔,以检测内部环境,这是30年来第一次进行这种检测。工作人员将检测辐射和毒性水平以及爆炸性气体。由于危及人类健康,大部分核废料可能由远程遥控设备进行搬运。

10 辐射检测

一名政府工作人员正在Asse II核废料储藏室密封入口附近对辐射进行检测。联邦防辐射办公室已经为这个核设施的退役敲定了最后期限,时间为10年。但据诺丁透露,还没有找到新的地点储存从Asse II搬运的核废料。他说:“首先要做的就是将核废料运出盐矿,而后建造一个大型临时储存设施。核废料将在这个设施储存多年直到我们找到合适的地点。”(孝文)

国际空间站进入暮色地带 地球迎来绝佳观测时机

新浪环球地理讯 北京时间7月5日消息,据美国国家地理杂志网站报道,国际空间站已进入“暮色地带”,令世界某些地方的业余天文爱好者在7月1日晚可以前所未有地多次观测到这个轨道实验室。

国际空间站在距地面280英里(约合480公里)的高空飞行,每90分钟绕地球飞行一圈。每到夜晚,国际空间站从头顶飞过的时候,我们并不一定能看到,因为在大约30%的时间里,它被地球阴影所笼罩。不过,国际空间站的轨道每年会有一次与所谓的“昼夜明暗界限”(地球昼侧与夜侧边界的永久暮色区域)接近于平行。

一旦进入这个区域,当国际空间站每次从头顶经过时,从黄昏到第二天拂晓,我们的肉眼都能看到。美宇航局马歇尔太空飞行中心的威廉姆-库克表示:“这是观测天空的绝佳机会,因为国际空间站的飞行轨道始终保持那种方位,直至7月2日,它将处于阳光照射之下。这意味着,你拥有特别的观测机会,可以一晚看到三到五次国际空间站。”

国际空间站的建设接近于完成,目前相当于一个美国标准橄榄球场大小。国际空间站表面被发光金属和大量高反射性太阳能电池板覆盖,这样,肉眼也能相对容易地看到它,即便是从城市中心。偶尔,国际空间站会是夜空中仅次于月球的第二亮点。国际空间站以每小时1.7万英里(约合27350公里)的速度绕地球轨道飞行,看上去就像一颗迅速从天际划过的流星,会在约两到四分钟内在天空画一道圆弧。

库克指出,我们很容易辨别出国际空间站和飞机的不同,因为前者始终会发出白光。近年来,业余天文爱好者可以通过安设在院子里的望远镜,跟踪和拍摄国际空间站的照片。库克说,人们现在可以“清楚看到结构性细节,比如空间站太空舱、太阳能电池板,甚至有的时候,还能看到空间站与航天飞机对接后的画面。”

与许多气象和通信卫星不同,国际空间站的飞行路线并不是处于地球静止轨道——这一轨道令卫星始终保持在地球某个点的上空,相反,它总是不断变换其相对于地球的位置,所以,某些地区的观测者并不一定能看到。为查明世界上某个重要城市何时、何地能看到国际空间站,空间气候网站专门有一套在线卫星跟踪工具,可以确定未来飞越的日期、具体时间和亮度。(孝文)

飓风将墨西哥湾泄漏原油吹上美国海岸(组图)

新浪环球地理讯 北京时间7月2日消息,据美国国家地理杂志网站报道,在“亚历克斯”产生的大风和巨浪的驱使下,“深水地平线”钻井导致的浮油已经于6月30日到达路易斯安那州弗尔雄港,清理工作变得更加困难。

1.飓风驱使石油到达海岸

在“亚历克斯”产生的大风和巨浪的驱使下,浮油于6月30日到达路易斯安那州弗尔雄港,把海滩附近的吸油索染成棕褐色。29日前,弗尔雄港海滩的油污还相对较少。但是自5月底“亚历克斯”距离墨西哥湾北部和德克萨斯州海湾西部海滩还有数百英里的时候,飓风的外缘带已经第一次把大量油污从英国石油公司的“深水地平线”钻井周围带到了这一地区。

由于“亚历克斯”飓风引发大浪,29日和30日,格兰德岛(Grand Isle)附近的大部分石油清理工作及拉福什县附近的部分清油工作被叫停。没人承诺能清理干净海滩上的油污,也没有撇油艇被派遣出去,利用吸油索拦截浮油。格兰德岛港口委员会的执行理事韦恩·凯勒说:“这是有史以来我们见到过的最糟糕的石油泄漏事故,没人能把它清理干净,此时最有利于浮油扩散到该地。”

2.吸油索

6月30日,美国路易斯安那州弗尔雄港海滩上的吸油索,浸透了墨西哥湾的钻油井泄漏的棕色浮油。格兰德岛港口委员会的韦恩·凯勒负责监管格兰德岛近海的埃尔默岛国家野生生物保护区附近海滩的部分油污清理工作。格兰德岛海滩的入口已经被“亚历克斯”引起的巨浪阻断。“我们无法阻止浮油继续扩散。撇油艇都已停止工作,在风浪很大的环境下,吸油索根本起不到应有的作用。现在事态变得更糟。我们已经在近海看到面积最大的浮油。”

3.擦掉甲板上的油污

30日,阿尔道夫·德拉特在用吸油纸擦拭船体上沾的浮油。美国海岸警卫队的海事科学技术主管马克·比斯恩特表示,英国石油公司雇的这40条捕虾船,是29日夜冒着“亚历克斯”激起的3到4英尺(0.9到1.2米)高的巨浪继续收集浮油的唯一一组船只。他说:“这些人都是勇士。”尽管受到“亚历克斯”的影响,这些船只收集了大约500包吸油材料,这一数字非常惊人。对当地商业渔夫和这支船队的领导者斯科特·佩兰来说,29日的“工作并不比平日里的捕虾工作更难。”

4.浸满油污的吸油索

30日阿尔道夫·德拉特的一艘船停靠在路易斯安那州弗尔雄港附近的博比·林恩码头,这是从船上卸下的浸满油污的吸油索和帆缆。拉福什县公共信息官布伦南·马特尔恩表示,他们“最担心的问题”,是如果未来的飓风仍径直奔向路易斯安那州,会发生什么情况。他站在不断被风抽打的海滩上说:“我们看到这样一个飓风从距离我们大约800英里(大约1280公里)的地方穿过,如果它从距离我们更近的地方通过,会给我们造成什么影响呢。”往年这个时候,这里已经聚集了很多渔夫和露营者。

5.石油屏障

30日,巨浪不断拍击路易斯安那州弗尔雄港沿岸海滩上的固体屏障,这些东西上沾满一层油污。格兰德岛港口委员会的执行理事韦恩·凯勒表示,当前的情况说明,途经此地的“亚历克斯”飓风等风暴产生的间接影响,可能具有毁灭性。拉福什县的马特尔恩说:“对海岸警卫队和所有在该地居住的人来说,这是一记警钟,这使他们了解到,当该地发生风暴时,我们需要克服多大困难。”(孝文)

探秘格陵兰壮观融冰:百万年冰盖大量消融(图)

冰雪融水蚀刻出45米深的峡谷。

一名野外考察助理正下降至裂隙深处。裂隙底部可能会连接至垂直的井穴(即冰臼),地面上的湖泊便是经由这种井穴把水排入冰盖深处。

与冰块和融水搅和在一起的黑色斑块是冰尘——被风吹至格陵兰岛的粉尘,通常来自远方的沙漠、火场、煤电站和柴油机。冰尘降低冰面的反射率,导致吸收的日照热量增多。

冰尘在冰面上侵蚀出一个壶穴,夜间被冰冻在其中的细菌和水藻排出的气体,现在冒着泡儿浮上水面。

撰文:马克 ·詹金斯 MARK JENKINS

摄影:詹姆斯 ·巴洛格 JAMES BALOG

翻译:陈昊

乍看去,格陵兰岛是一大片刺眼的白,但随着直升机慢慢向岛面降低,色彩逐渐进入我的眼帘。

延续几公里的范围内,融水如蓝色缎带般镶嵌在冰盖边缘。白茫茫的大陆上河流如线,湖泊如斑,还有刻蚀出的一道道裂隙。同时还有一片片非白非蓝,而是褐色甚至黑色的冰面——是一种叫做冰尘的物质导致其颜色变暗。这种看似泥泞的沙状物质是我的四名同僚研究的关键课题。这四位分别是:摄影师詹姆斯·巴洛格,其助手亚当·勒温特,地球物理学家马尔科·泰代斯科与博士生尼克·斯坦纳,后两位都来自纽约城市大学。

巴洛格为冰体留影,同时也拍摄其流失的过程。2006年,他建立起“极度冰川调查组”(EIS),据他说,此举“目的是为正在消逝的事物创建记忆”。EIS已在阿拉斯加州、蒙大拿州、冰岛和格陵兰岛布置下35台抗风雪的太阳能定时拍摄相机,拍摄冰川照片,所有相机连天加夜工作。按照设定的程序,这些相机每年拍摄4000-12000张照片,对冰川进行持续性的记录,如巴洛格所说,就像“代替我们看守世界的小监测员”。

距离格陵兰岛西海岸小镇伊卢利萨特70公里的内陆地带属于融化区,冰盖表层不断遭侵蚀,把蓝冰暴露在外。我们就在这里扎下营地。在压力作用下,这片古老冰盖中的气泡被挤压出来,气泡减少之后,冰体便吸收光谱中红色一端的色彩,于是剩下的蓝色光被反射。

营地扎在一个巨大的融水湖畔。泰代斯科和斯坦纳测量湖深,计划将所得信息与格陵兰岛冰川上湖泊深度的卫星勘测数据进行对比。每天早晨,他们会发出一艘改装的小打窝船搜集数据,船上装着遥控设备、声波定位仪、笔记本电脑控制的光谱仪、GPS、温度计和一台水下照相机。

格陵兰岛的融水湖常迅速排干,让人措不及防。巴洛格曾见识过湖泊一夜之间排干,冰臼(冰层中垂直于地面的井穴)底部打开,把湖水全部抽空。 2006年,由伍兹霍尔海洋研究所和华盛顿大学的冰川学家带领的团队记录下一个面积5平方公里的冰湖排干的过程:超过4千万立方米的水在84分钟内全部消失在冰臼中,流速比尼亚加拉瀑布还要快。

泰代斯科勘测的这个融水湖向外延伸出一条河流,定是通向冰臼的无情大口,我和勒温特决心找到它。装备好冰斧、冰钻和绳索之后,我们就上路了。可是才走了不到500米,冰面上的孔洞就挡住了我们的去路,我们只好在刀刃般的冰峰上跳行,就像在刀尖上玩跳马游戏。

我们换了一条路,在冰盖上前进了几公里,最后虽然没能徒步找到冰臼,但却观察到一个有意思的现象:去的路上,我们跳过的冰窟是互相分离的碗状孔洞,而仅仅半天之后,融化程度已经很严重,孔洞间被奔流的溪水连接起来。

当晚在营地,我们得知,泰代斯科和斯坦纳已经确定了融水湖底部的状况—— 存在着斑驳分布的冰尘。

冰尘由空气中的粉尘被风撒落在冰面形成,其成分包括远至中亚沙漠地区卷来的矿尘、火山爆发产生的尘粒以及烟尘。烟尘来自人工火和野火、柴油机以及煤火发电站。1870年,北极探险家尼尔斯·A·E·努登舍尔德造访格陵兰岛时,发现了这种颗粒精细的褐色淤泥,并为其命名。努登舍尔德的时代之后,人类活动增加了冰尘中的黑色烟尘,同时,全球气候变暖也赋予其新的重要性。

地球物理学家卡尔·埃格德·博吉尔德是土生土长的格陵兰人,他把过去的28年都用来进行冰盖研究。近来,博吉尔德把注意力放在冰尘上。“尽管冰尘中烟尘含量不到5%,”他说,“但却是这一点点烟尘导致冰尘变黑。”黑色降低了冰的反射率,从而提高了热量的吸收,于是导致融冰量增加。

每年,白雪伴着冰尘降落在冰盖上,积雪变硬之后,就把冰尘固定其中。当夏天格外炎热的时候,层层冰面开始融化,包裹在其中的大量冰尘便被释放出来,在表面形成浓度更大、颜色更深的一层物质。“这是一种恶性循环,并且在不断地进一步恶化。”博吉尔德说,“就像给冰面蒙上一层黑色的幕布。”

尽管我们的探险为期很短,却似乎已经看出这种影响。仅仅一周的时间内,冰雪融水已经把我们的营地变成一片泥泞湿地。远方某处,融水湖中的水已经流入我们之前寻找的那个冰臼中。巴洛格的定时拍摄相机捕捉下这一切。“它们记录着地球的心跳。”他说。

探险队离开前,巴洛格说服我下降到营地附近的一个冰臼中。这冰臼足可吞下一辆货车,然而我还是无法抗拒内心的欲望,想要下到这个被巴洛格授予 “野兽”称号的庞然大口中一探究竟。

我拴在结霜的绳索上,向冰臼中下降。下了30米后,我身处围墙状的蓝冰中,浑身被冰冷的飞沫浸湿。头顶上方,三层楼高的冰柱围成边缘崎岖的相框,蓝色的极地天空显现其中。下方,瀑布轰鸣着消失在深渊中,正是这激流凿出了这个井穴。

科学家们曾把黄色的橡皮鸭子、装了传感器的圆球以及大量染料投入冰臼,希望以此记录水流轨迹,找到其注入大海的地方。有的球体和染料后来被发现,但所有的鸭子都不见了。我本来雄心勃勃地想要继续下降,进行更深入的调查,但我又考虑了一下。在绳子上悬挂了20分钟之后,我又爬了上来。

新浪环球地理独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)为《华夏地理》杂志特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。

世界最大数码相机开始搜寻杀手小行星(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月28日上午消息,据美国国家地理网站报道,位于夏威夷的哈雷阿克拉(Haleakala)休眠火山顶部的PS1望远镜已经开始了全天候运行,该望远镜拥有世界上最大的数码摄像机,在扫描天空以捕捉太空岩石和奇异的恒星现象的过程中,它每天拍摄数百张高清照片。PS1将大大增加科学家发现威胁地球小行星的几率。

小行星撞击的早期预警

PS1天文望远镜是Pan-STARRS项目(全景观测望远镜和快速反应系统)所规划的数台望远镜之一,负责测绘地球附近大小在300米到1公里的小行星。300米的小行星如果撞击地球上的居住区,将造成重大区域性破坏,而1公里的小行星可能造成全球灾难。

哈佛-史密松森天体物理中心的伊多·伯杰(Edo Berger)对来自望远镜的数据进行了研究,他表示:“PS1望远镜为我们提供了我们所能获得的最好早期预警。” 该中心是为PS1提供资金支持的联盟的成员之一。

比哈勃望远镜更大的“数码眼”

尽管PS1从2008年底就开始服役,但直到上个月才开始全天候运行。现在,每隔30秒PS1就会对36个月球大小的天空范围拍摄一张1400 兆像素的照片——这一范围是哈勃望远镜主摄像头的3600倍。每张照片可以打印成一张足以覆盖半个篮球场的300-dpi图片。

每天夜里,PS1望远镜收集的数据(近5T字节)足以装满1000张DVD,并且每个月可以测绘1/6个天空,其分辨率是此前望远镜的10倍。

对于发现太空陨石和大量的常见太空现象(如太阳系内的天体和遥远的宇宙剧变),这些功能都十分重要。伯杰在电子邮件中表示:“比如,我们在一个月里发现的天文爆炸现象(如超新星爆发)比整个天文界在一年中发现的还要多。”

但最令伯杰兴奋的是,PS1的遥远观测距离可能使其发现全新的空间现象。他说:“我认为,在接下来的几个月和几年里,我们将发现新型的恒星爆炸现象,这些现象将帮助我们了解恒星生命周期中的最后运动,以及黑洞和中子星的产生。这将是太空测绘的巨大进步,不论是空间上还是时间上都是如此。”

他表示:“我们正在以前所未有的细节测绘太阳系,并且以前所未有的灵敏度研究银河系的形成。”(钦亮)

人类丢弃药物催生抗药细菌威胁海洋生物(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月25日消息 据美国国家地理网站报道,美国科学家警告说,人类随意丢弃的药物正在催生一种抗药性“细菌怪物”,更为可怕的是,这种细菌可在鲨鱼体内大量繁殖,令其染上危险疾病的风险大增。

美国伊利诺斯大学临床兽医学教授马克-米切尔领导实施了这项研究。该研究表明,青霉素等抗生素可能会辗转流入海洋,刺激抗药性细菌在海洋中不断进化和繁殖。米切尔说:“细菌之间基本上存在性行为。它们可以传播遗传物质。”米切尔和同事在七种鲨鱼(如牛鲨、柠檬鲨和护士鲨)和红拟石首鱼体内发现了耐抗生素细菌。

红拟石首鱼生活在伯利兹城、佛罗里达州、路易斯安那州和马萨诸塞州等地区的沿海水域。米切尔指出,虽然基因随机突变可以解释细菌为何具有抗药性,但也有大量证据证明人类对这种细菌的滋生也有着不可推卸的责任。米切尔说:“我们会怎样处理尚未服用完的抗生素?通常会将它们倒入马桶冲走,或是干脆扔进垃圾桶。”

米切尔指出,暴露于这些药物中的细菌会产生抗药性,所以,“我们就有了制造这些细菌怪物的风险。”这些“细菌怪物”可能会引起鲨鱼和其他鱼类染上危险的疾病。研究人员还担心,具有抗药性的细菌最终会重新回到人类的食物链。虽然鲨鱼不是人类饮食的主要组成部分,但我们会食用鲨鱼吃掉的东西,如蟹、虾和其他鱼类。

米切尔警告说,人们应该意识到这些风险,妥善处理食物以避免受到感染。他说:“我会吃像寿司之类的东西。在知道那几类风险后,我们尝试用健康的野生鱼类做寿司,在野外,鱼类暴露于药物的可能性更小。”研究结果将刊登在最新一期的《野生动物医学杂志》(Journal of Zoo and Wildlife Medicine)上。(孝文)

以色列现3500年前异教徒遗物:人面杯男女莫辨

新浪环球地理讯 北京时间6月21日消息 据美国国家地理网站报道,以色列考古学家6月初宣布,他们在以色列北部的一个石洞里发现了大约200件异教徒祭仪所用的物品,这为了解当地的文化提供了重要线索。

1.异教徒祭祀用具

这些文物发现于以色列北部的蒂尔卡希什(Tel Qashish)遗址,其中约100件保存极为完好,包括一个人面杯、油壶和各种各样的餐具。据以色列文物考古局发掘小组成员埃德温-范登布林克和乌奇-艾德介绍,这些文物具有3500年的历史,其中许多可能在当地神庙的祭祀活动中使用,比如这些有多个神秘穿孔的瓶状容器。

范登布林克说:“每当在神庙中举行祭祀活动,这些容器的顶端要么放着食物,要不放着香,以散发迷人的气味。我们尚不清楚这些穿孔的用途。”蒂尔卡希什遗址是在青铜器时代晚期(大约公元前1550年至1200年)被摧毁的,范登布林克认为,当地人或许意识到了要发生暴力事件,所以提前将部分文物藏了起来。

2.考古发掘现场

在以色列北部的考古发掘现场,考古学家乌奇-艾德(右)帮助将祭祀用具从石洞中搬出来。艾德的同事、考古学家范德布林克说:“当地人究竟在祭拜哪位神灵,我们挖掘到的文物未提供任何线索。在这里,即勒万特(跨越以色列、约旦和巴勒斯坦三方领土)的南部,公元前1400年左右的‘原史时代’,尚未有文字创作。”

3.男女难辨

范德布林克说,一个杯子上刻着女人还是男人的面孔,“取决于祭祀者。这件文物的来历源于安那托利亚-叙利亚杯子的传统。面孔属于向神庙神灵敬酒所用器具的一部分。我们认为这不是神灵的面孔,而可能是祭祀者的面孔,他们将这件物品作为献给神灵的礼物。”

以色列文物考古局工作人员艾莉舍瓦-卡麦斯基(Elisheva Kamaisky)被邀请到考古发掘现场,对新发现的文物进行先期评估。范德布林克说:“我们现正在清理和保存这些容器,随后,将实施各类分析,这会让我们了解到它们来自何地。”

考古人员还将实施其他研究,分析发现于容器内的残骸,以便确定它们究竟是放油还是放蜂蜜的用具。范德布林克说:“我们将会对神庙内日常祭祀活动有全面的了解。”据范德布林克介绍,他们尚未发现异教徒的神庙,但应该在离石洞大约330英尺(约合100米)的地方。(秋凌)

一周太空图片精选:地球大气层似剥开洋葱(图)

新浪环球地理讯 北京时间6月18日消息,美国国家地理网站公布了过去一周的精彩太空照片。这些照片集中展现了美国宇航局和其他太空机构最新捕捉到的如烟花般绽放的日本“隼鸟”号探测器、地球大气层宛如被层层剥开的洋葱等壮观景象。

1.五彩地球大气层

如果你上个月身在国际空间站,并经常朝窗外看,那一定会看见这一幕:地球大气层呈现出五彩的颜色,就像被层层剥开的洋葱。我们从上往下看:从地面眺望,首先看到的是深蓝色的高层大气,我们天空的蔚蓝程度就取决于高层大气;接着是柠檬黄的平流层,平流层距地面30英里(约合50公里),可能本身是贫瘠之地,在这种高度下鲜有云团出现。

再往下是呈南瓜橙色的对流层,地面的蒸气几乎全部来自于对流层。其颜色变化(如右侧黑色条纹)是由云团或悬浮微粒引起的。对流层距地面4到12英里(约合6到20公里),还拥有地球大气80%的质量。最下面的一层则是印度洋。这张照片摄于5月25日,在6月14日公布。

2.恒星漩涡

“螺旋星系”梅西耶51星系撞向相距2300万英里(约合3700万公里)的同伴星系NGC 5195。根据设在西班牙卡拉阿托的德国-西班牙天文台拍摄的最新照片,相撞产生的巨大能量形成了恒星螺旋形“手臂”。虽然有关梅西耶51星系的照片资料很多,但这张彩色增强图特别突出了氢气(呈粉红色)。由于这两个星系撞在一起的气体爆炸形成新的恒星,电离化的氢气被释放出来。

3.“隼鸟”号返回地球

6月13日,当日本“隼鸟”号探测器重返地球大气层,部分零部件在分裂时看上去就像是绽放的烟花。隐藏于烟花中的密封舱可能装有来自小行星的残骸,这可能有助于我们理解行星和太阳系形成过程。密封舱状如炒锅,直径16英寸(约合40厘米),外包防热护罩。科学家目前正在对“隼鸟”号的研究结果进行评估。

如果“隼鸟”号成功获取了小行星的尘埃,它将是少数从太空返回岩石样本的探测器之一。类似任务还包括美国的“阿波罗”计划以及“星尘”号任务,前者在20世纪60年代末期和70年代初期将月球陨石返回地面,而后者携带彗星物质在2006年以每小时2.89万英里(约合4.64万公里)的速度撞向美国犹他州沙漠。

4.宇宙回飞棒

“哈勃”太空望远镜即便是在“闲暇时间”(即这台望远镜未用于既定研究的时候),也不忘探索宇宙。在一次拍摄“快照”时,“哈勃”捕捉到鲜为人知的星云IRAS 05437 2505。根据这张于6月14日公布的照片,这个星云向我们展现了奇特的回飞棒形状的弧线。IRAS 05437 2505星云最早在1983年被观测到,但在许多方面仍是一个谜,“哈勃”任务科学家表示,星云明亮的回飞棒形状弧线可能因一颗年轻的恒星以每小时12.5万英里(约合20万公里)的速度穿过尘埃云所致。

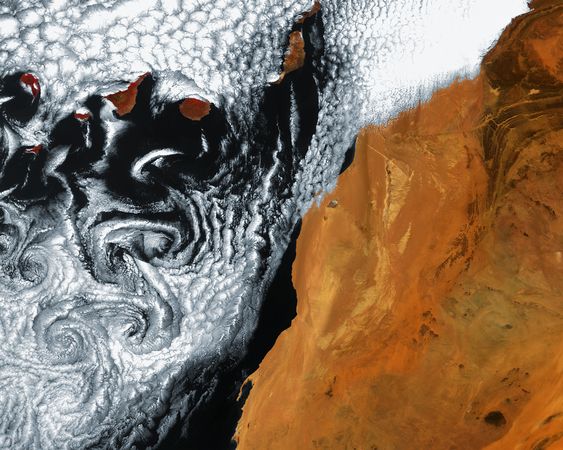

5.奇异云团

如图所示,我们可以在加那利群岛以南、非洲西北海岸附近看到所谓的“冯-卡门旋涡”。冯-卡门旋涡其实是一种外形奇异的云团,当空气从障碍物(这种情况下是加那利群岛)周围流过的时候,就形成了这种奇异现象。(孝文)

追踪大白鲨:科学家用巨型升降机活捉鲨鱼(图)(2)

4.热封安在背鳍上的塑料螺栓

2008年,墨西哥海岸附近,探险队队员怀特-埃文斯用喷灯热封塑料螺栓,以保证跟踪天线紧紧裹在大白鲨的背鳍上。这种高科技跟踪标签由迈克尔-多梅尔开发,可以传递最多12万条信息,使用寿命长达6年。据多梅尔介绍,以前他依赖于传统卫星跟踪装置,“你只能将其插在鲨鱼身上,而且,它们只能对鲨鱼实施9个月到10个月的跟踪。”而最新设备则可以绘制鲨鱼迁徙图,如果是雌性鲨鱼,则需要数年时间才能完成这种迁徙图。多梅尔指出,由于新天线设备需要用螺栓连接,“我们必须捕上来活的鲨鱼。”

5.观察大白鲨动向

探险队领队迈克尔-多梅尔看着一条大白鲨被放进升降机中,重新放归墨西哥瓜达卢佩岛附近水域。瓜达卢佩岛距下加利福尼亚(墨西哥最北部的州)大约160英里(约合260公里)。每年,许多大白鲨聚集于瓜达卢佩岛,猎捕海狗和象海豹。雄性大白鲨每年都回到那里,但成年雌性大白鲨出现的频率越来越少。多梅尔在谈到雌性大白鲨时说:“我们希望了解它们的去处。我们已经知道,它们会出现在太平洋中心地带,然后在那里停留一段时间。”

6.咬住诱饵的大白鲨

2008年,墨西哥太平洋海岸,一条大白鲨掉入探险队设下的陷阱——串在没有倒钩的钩子上的大块金枪鱼肉。钩子安在绳子上,而绳子则与浮标相连(这种办法在电影《大白鲨》中并未奏效,以便令大白鲨精疲力竭,最终再将大白鲨抬上升降机。探险队领队迈克尔-多梅尔说:“将这些鲨鱼抬出水面,令我获得了一个检查它们的前所未有的机会。”(孝文)

寻访失落的茶马古道(组图)(2)

正如中央皇权控制着四川的茶叶买卖,在神权统治的西藏,喇嘛们也会影响贸易。茶马古道连接着藏地的各大重要寺庙。数百年来,藏地和汉地各自的势力角逐改变了茶马古道的路线。主干路线有三条:一条始自云南南部的普洱茶之乡,一条来自北方,还有一条从东边切入西藏腹地。作为中线的后者路径最短,大部分茶叶都经它运输。

如今,古道的北线变成了柏油铺就的317国道。在拉萨附近,它跟世界海拔最高的铁路——青藏铁路并行。南线变成了318国道,也是柏油路。这两条公路是今日的贸易干线,大卡车川流不息,装载着各色货物——从茶到课桌,从太阳能电池板到塑料盘子,从电脑到手机,凡你想得到的东西都有。几乎所有货物都是单向流动的——向西,进藏,满足那里飞速膨胀的人口的物质需求。

古道中线的西段从未被修成公路。这段路蜿蜒穿过藏地僻远的念青唐古拉山,那里条件极其恶劣,所以几十年前就被废弃了,整个地区不向游客开放。

我已经看过了汉地残存的古道,要想在西藏达到同样目的,必须想办法进入这些封闭的深山。我打电话给妻子苏?伊巴拉,她是个经验丰富的登山家,我要她8月份跟我在拉萨碰头。

我们的行程是从位于茶马古道西端的哲蚌寺开始的——要是骑马的话,这儿离拉萨不到一天的路程。哲蚌寺建于1416年,有一间巨大的煮茶房,七口直径两三米的铁锅架在烧柴火的硕大石灶台上。

彭措卓巴站在一口大锅旁,切下厚得像百科全书般一大块一大块的酥油,放进沸腾的茶里。“从前,这儿一度有7700名喇嘛,每天要喝两顿茶,”他说,“当时这间煮茶房里有一百多名喇嘛干活。”他套着件栗色无袖的藏袍,在寺里当掌茶师傅已经有14年了。“对西藏的喇嘛来说,茶就是生命。”

如今寺里只住着400名喇嘛,所以只用了两口小锅。“一口锅要下25块茶砖,70公斤的酥油,3公斤的盐巴。”彭措卓巴一边说,一边用一人高的木勺在锅里搅动着供200人饮用的茶。“最大那口锅的容量是这个的七倍。”

苏和我从寺里出发,前往离拉萨有五小时车程的那曲市参加一年一度的赛马节。我们想看看令茶马古道得名的传奇马匹。赛马节要持续一周,原本是在开阔的平地上举行的,但十年前修起了一座混凝土体育场,好让官员们可以坐着观瞻。我们到达的第二天一早,藏族群众就挤满了看台:妇女的颧骨高高的,穿着高跟鞋,长辫子上沉甸甸地挂着白银和琥珀的饰品;男人们头戴毡皮高边帽,身着袖子长长的藏袍;孩子们光脚穿着便宜的运动鞋。小贩们叫卖辣土豆和听装的百威啤酒。刺耳的扩音器用汉语和藏语播报每一场赛事。这里弥漫着赛马盛事的氛围,只是看台边上每隔10米就站着警察,赛场周围有人列队巡逻,人群中还混着便衣。

一入赛场,马和骑手们似乎便打破了地球引力的规律。一名藏族骑手飞驰得如同失控,像杂技演员那样左右翻身下马,拾起地上的哈达。泥块高高溅起,迸入湛蓝的天空。骑手高高扬起哈达,掉转马头,迎接人群爆发的欢呼。

那曲赛马节弘扬的是早年藏民生活于马背上的文化遗产,这一类的庆典能延续至今的已经很少了。通过几百年的选择育种,藏人培养出一种特异的良马。这种马身高不过13.5掌(相当于1.4米左右,比大多数美国马的个头要小),四肢精悍,面孔英俊,肺部很大,适于西藏高原海拔4500米的缺氧环境。藏人把它培育出来,就是为了使之能够在冰雪皑皑的山口不知疲倦且步伐沉稳地行进。几百年前,汉人最想要的便是藏马。

而今,那曲坐落在国道317上,从前贸易路线的一切痕迹都已经消失得无影无踪了,可只要从这里再朝东南方驱车一天——近得诱人——就是念青唐古拉山脉,那是古道原先途经的地方。我被一个念头给迷住了:兴许,在深深的山谷里,还有藏族人在古道上骑着那不知疲倦的马儿呢。说不定,在西藏高原不为人知的广大腹地,古道沿途仍有贸易存在?不过,古道也有可能早就像四川境内那样没了影,被呼啸的寒风和翻卷的大雪给抹掉了。

赛马节过了一半,一个阴沉的雨天上午,苏和我钻进一辆“陆地巡洋舰”,悄悄动身去寻找藏区茶马古道而今的容颜。我们在土路上开了一整天,颠簸地翻过一个个垭口,差点滚下陡峭的山坡。傍晚时分,我们到了两座巨大垭口之间的嘉黎县,这里从前是茶马古道上商队的歇脚之地。我们挨家挨户地打听有没有马匹能带我们爬上5412米高的怒岗(音)垭口,但一匹马也没找到,村民指点我们去镇子边上的一家酒吧。藏族牧民在里面喝啤酒,打台球,摇骰子打赌。听说我们要马,他们全笑了。早就没人骑马了。

出了酒吧,泥地里没看见筋肉健硕的马匹,倒见到了铁马——结实的国产摩托,打扮得和它们血肉之躯的前辈一样,盖着红蓝相间的藏族羊毛坐垫,车把手上缠着流苏。给钱的话,两名牧民小伙愿意带我们到山脚下,之后的路,我们就只能步行了。

第二天天还没亮,我们就出发了,背包像马鞍袋那样横捆在摩托上。牧民小伙开摩托极为娴熟,跟他们的祖先在马背上没什么两样。我们磕磕绊绊骑过了泥巴足有半米深的黑色泥潭,水花飞溅地渡过了蓝汪汪的溪流,摩托的排气管在水里汩汩喷发。

沿山谷驰去,我们经过了藏族牧民的黑色帐篷。好些帐篷前都停着硕大的国产卡车或陆地巡洋舰。牧民们哪儿来的钱买车呢?肯定不是靠传统的牦牛肉和酥油生意吧。

到怒岗垭口脚下的萨楚卡牧民营寨只有30公里,却走了整整五个小时。道路颠簸得把我们的脊骨都给抖散了。牧民小伙燃起了一小堆蒿草营火,吃罢牦牛肉干配酥油茶的午餐之后,苏和我徒步走向垭口。

叫我们惊喜的是,古道非常明显,就像是阿尔卑斯山上的石路,在牧场上蜿蜒向前,途中不时点缀着几头犄角高大的黑牦牛。我们艰难地往山上走了两个小时,穿过了两处泛着蓝色微光的冰斗湖。可一过了这两座湖泊,所有的绿色就消失了,只剩下了石头和蓝天。半个世纪前,运茶的骡队已不再走过这山口,可古道在此前的上千年里曾受到不断的修缮。古人把大石头搬开,修起石阶,这工程至今完好。苏和我走着之字形路线上坡,顺着石头小道直上垭口。

马鞍形的怒岗垭口显然是没人走了。尚在飘动的零零落落的经幡越见稀疏,玛尼石堆上白骨森然。四下里是一片唯有了无人迹才能带来的寂静。苏眺望着周围白雪皑皑的山巅,它们如同天然的金字塔一般。几百年来,曾站在此地的西方人寥寥无几。我顺着苏的目光,看到存留下来的古道伸向了下一个山谷。

“你看见了吗?”她问。我看见了。在我的想象里,上百头骡子组成的商队步子沉重地向我们走来,蹄子周围扬起尘土,身躯两侧一左一右地驮着茶包,押运的藏民神色警觉,提防着埋伏在垭口的土匪。

第二天早晨,我们从垭口返回的时候,摩托骑手已经在等着了。我们坐上后座,开始返回,在冰蚀山谷里颠来簸去。

半路上,我们停在两顶黑色的牧民帐篷前,牦牛粪整整齐齐地码在它们周围。每顶帐篷都挂着阔大的太阳能电池板,草场上停着一辆卡车,一辆陆地巡洋舰,两辆摩托。牧民邀请我们进帐,端上了滚热的酥油茶。

帐篷里面,一位老妇正摇着转经筒默念经文,一名青年在从帐外透射进来的光柱中做饭,还有几个中年男子坐在厚厚的藏毯上。靠着比划手势和一本袖珍字典,我问他们怎么买得起那么多车。他们笑容灿烂,谈话却东拉西扯。等我们把盛得冒尖的大碗米饭就着蔬菜和牦牛肉吃个底朝天,主人拖出一只蓝色的金属箱子,开了锁,掀开盖子,示意我们过来看。里面是几百条死掉的肉虫。

“这是虫草,”主人骄傲地说。他解释说,每一条干虫子都能卖4到10美元。他上了锁的蓝色箱子里大概便装着一万美元的虫子了。虫草是一种感染了寄生真菌的幼虫,只生活在海拔3000米以上的草场。真菌最后会杀死虫子,以它的身体为养料。

每年春天,藏族牧民就在草场上游走,用一种小而弯的铲子寻找虫草。虫草的茎干露出地面不超过3厘米,略带紫色,呈牙签状,极难辨认——但这些虫子比藏民所有的牦牛加起来还值钱。

在亚洲各国的中药店里,虫草都是被当成万用灵药来卖的,据说能使年老者体健,所有的健康问题都不在话下:消炎去肿,提神化痰,就连癌症都能治。药店把它们摆在控温玻璃柜里,品质最高的每克能卖到80美元,两倍于现在的黄金价格。主人合上了他的宝箱,把它藏进帐篷的角落里。我们离开之前,他坚持要我们再多喝一碗滚烫的酥油茶。

乘摩托车在高原上奔驰的时候,忆古思今,茶马古道上新旧贸易的相似之处使我感叹不已。藏族人再不骑马了,西藏城市地区的主要饮料也不再是茶了(红牛和百威随处可见)。然而,正如茶叶仍从汉地的传统产茶区运送出来,西藏高原也仍是某种珍宝——冬虫夏草——的唯一产地。鞋子和香波,电视和烤箱,也许正顺着翻新成柏油大道的古老贸易路线源源不断地向西输入,可也有一样东西被回赠到东边。今天,为了神奇的虫草,藏区之外的国人不惜高价,正像当年他们渴求那无敌的战马一样。

新浪科技独家稿件声明:该作品(文字、图片、图表及音视频)特供新浪使用,未经授权,任何媒体和个人不得全部或部分转载。